小説版・ココロノヤミ・16

「いや、そんないいですよ」と答えた途端、その人のお腹がグゥーッと鳴った。「決まりですね、そこのDでいいですか」と何だか急に気が楽になって私は自分の車に乗り込んだ。Dの店内は混んでいたが、運良く二人掛けのテーブルがあいてそこに案内された。オーダーを済ませて私が「本当に今日はありがとうございました。もう私一人だったら、どうしようもない所でした。助かりました」と改めて礼を言うと「いや、まぁ考えてみればJAFとか呼べば済んだんでしょうけどね、なんかどうしようもない感じでしたもんね」と言う顔を見ながら私は「なんだ、ずい分ボクじゃないの」と思っていた。ますますリラックスした私は家はどこ?だの学生さん?だのと身元調査のような質問攻めをしていた。よくよく聞いてみると家は離れていたが、歳は私より一つ下なだけで中学校は同じだった事が判明した。差し出した名刺には、N市内にある設計事務所の主任設計士とあった。「技術職だし、通勤も車なんでこんな格好でいいんですよね」と言う彼は確かに学生に見えるほどラフなスタイルであり、人間もかなりラフな、というか素朴な人柄のようだった。

「いや、そんないいですよ」と答えた途端、その人のお腹がグゥーッと鳴った。「決まりですね、そこのDでいいですか」と何だか急に気が楽になって私は自分の車に乗り込んだ。Dの店内は混んでいたが、運良く二人掛けのテーブルがあいてそこに案内された。オーダーを済ませて私が「本当に今日はありがとうございました。もう私一人だったら、どうしようもない所でした。助かりました」と改めて礼を言うと「いや、まぁ考えてみればJAFとか呼べば済んだんでしょうけどね、なんかどうしようもない感じでしたもんね」と言う顔を見ながら私は「なんだ、ずい分ボクじゃないの」と思っていた。ますますリラックスした私は家はどこ?だの学生さん?だのと身元調査のような質問攻めをしていた。よくよく聞いてみると家は離れていたが、歳は私より一つ下なだけで中学校は同じだった事が判明した。差し出した名刺には、N市内にある設計事務所の主任設計士とあった。「技術職だし、通勤も車なんでこんな格好でいいんですよね」と言う彼は確かに学生に見えるほどラフなスタイルであり、人間もかなりラフな、というか素朴な人柄のようだった。気がつくと11時をまわっていて、私はあわてて帰り支度をした。会計を済ませて外に出ると真冬の空気が肌を刺してきた。私は何の躊躇もなく「おヒマでしたらまたゴハンでも食べましょうよ。電話して下さい」と言っていた。あまりの寒さに「それじゃ、どうもありがとうございました」「ご馳走様でした」と言い合って別れたが、自分の車に乗り、家に向かいながら落ち着いてくると「私、何か誘っちゃったみたい、かな」とちょっと恥ずかしくもなったが、「まぁ年下だし、どうせ連絡もしてこないでしょ」と気にしない事にした。家に帰ると大石からエアメールが来ていた。母の前ではどうって事ない風に放り出しておいたが、自分の部屋に入ってすぐに封を切って中身を読んだ。そこには4月から半年間、日本のプロジェクトに籍を置く事になり、半年間だけど日本に帰ってくる、という事が書かれていた。「あぁ、今日は何て良い日なんだろう」私は、自分がウキウキしているのは、大石からの吉報のせいだけだと思い込んでいた。

それから一週間がたち、二週間がたち、私は大石が帰ってくる春を心待ちにして毎日を送っていたのだが、夜眠る前に「どうしてあの人電話してこないのかしら」と考えている自分に気がついた。「別に電話してこなくたって不思議じゃないけどさ、でも電話して下さい、って私言ったじゃないのよ、ねぇ」と考えている自分に。翌日のお昼休み、いつものように村上とランチをしながら、私は村上に事の顛末を話していた。「そりゃ田村さんから電話するっきゃないでしょ?そういうヤツは、電話しろ、って言われたって自分から電話なんかかけてこないっすよぉ」と村上にあっさり言われ、事務所に戻った私は1時までまだあと15分ある事を確認して、デスクの引き出しから、もらった名刺を引っ張り出してプッシュホンのボタンを押していた。呼出音を聞きながら「私、電話して何を言おうとしてるんだろう」と思っていた。呼出音を10回聞いても誰も出ないので、切ろうとした瞬間「はい、S設計事務所です」と言う声が聞こえた。私は反射的に「阿部さんですか」とその人に呼びかけていた。

結局私はその日、阿部を夕食に誘っていた。阿部も「この間はご馳走になっちゃったんで、今日は僕に奢らせて下さい」と口では言っていたが、あまり嬉しそうには感じなかった。N駅で待ち合わせた私達は阿部の車で郊外のステーキハウスに向かった。車の中でも、食事をしている時でも喋っているのは大方私だった。阿部も話すには話すのだが、ほとんど私が聞いた事に答えているだけのような有り様だった。聞き上手なのか、阿部といると私はいつもの10倍ぐらい話していた。喋り過ぎで喉がかわいた、と言う私に「田村さんは今日は運転しなくていいんだから」と、阿部は何気なくワインを注いでくれたりもした。ちょっと酔った私は「阿部さんって、素朴だけど気もつくのねぇ」などとずい分失礼な事を言ったりもしていたのだが、阿部は何とも思わない様子で「よく言われますよ」などと笑っていた。それから私は何となく週イチで阿部を誘った。特に嬉しくもなさそうだったが、阿部は一度も断る事なく付き合ってくれていた。大石が戻るまでの暇つぶしなどと考えていた私は、それがとんでもない自分の勘違いである事に、あろう事か大石が帰ってきてから気付くのだった。

大石が帰国する一週間前だった。その日も私が阿部を誘い、新しくオープンしたというイギリス料理の店に行った。阿部は学生の頃、建築の勉強でイギリスに一年行っていた、と前に聞いていたので、その店にしたのだが、案の定あまり嬉しそうでも懐かしそうでもなく、ぼそっと「一年ばっかり行ったって、本当の勉強になんかならないんだけどね」などと呟いて、黙々と大味なイギリス料理をたいらげていた。私は、阿部にももちろん大石の話をしていた。阿部には何でも言えた。大石とのどんな事も打ち明けられた。大石以外の話の中でも、私は阿部の前では、飾らない本当の自分をさらけ出す事ができた。同性の親友を持った事のない私は、「あぁ、女の子の親友ってこんな感じなのかなぁ」などと思っていた。家族以外で、一緒にいてこれほどリラックスできる人間は始めてだ、とも思った。そして、その事に気付いた時、私は愕然とした。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 【演劇】何か見に行きますか? 行き…

- 劇「#存在証明」(劇団 #俳優座)を…

- (2025-11-15 16:56:03)

-

-

-

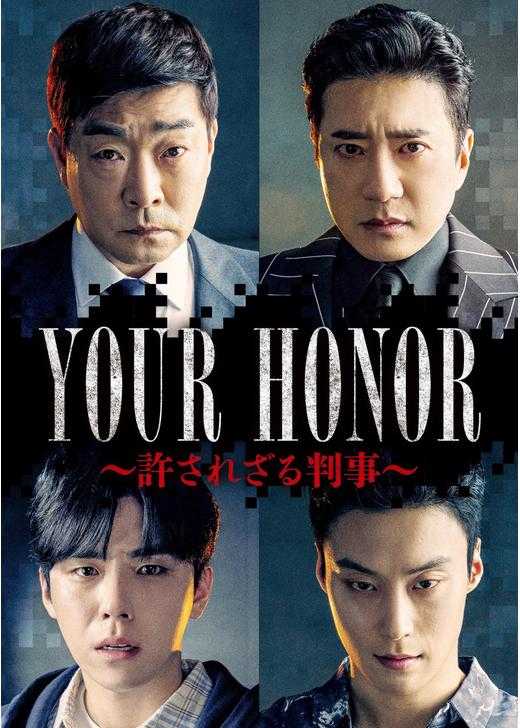

- ◆◎◆韓国ドラマ・映画◆◎◆大好きヽ(^◇…

- 許されざる判事 視聴終了

- (2025-11-13 16:37:18)

-

-

-

- 芸能ニュース

- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…

- (2025-11-15 04:41:34)

-

© Rakuten Group, Inc.