小説版・ココロノヤミ・18

結局私は大石に白状させた。私とよく来ていた頃から、大石はマスターの恋人だったのだ。忘れていたわけではないが、私は現実の恋人、というのをつきつけられて、あらためて大石がゲイだった事を噛みしめていた。マスターはどうと言う事のない風貌をしていたが、品が良くて、年齢不詳だが、私達よりは十歳ほどは上のようだった。大石の恋人であるマスターも、ずーっと私の事を心配してくれていた、という話を大石から聞きながら、鼻白みはしたものの、少しも心が波打たない事の方に私は自分で驚いていた。翌日、私は阿部にその日の事を話していた。そして、私はその夜ずーっと感じていた事を阿部に言った。「大石の恋人の事とか知っても落込んだり逆上したりしないでいられたのは、ホントに阿部さんのおかげよ。感謝してる。でもねぇ、私やっぱり」「大石さんの事が好き、でしょ。わかってるよぉ、そんな事。いいんじゃないかなぁ、好きで。そりゃまあ俺はいい気はしないけどさ、でも好き、っちゅうのは仕方ないでしょ。きっと一生好きなんだよ、ケラさんやらミッチーやらと同じでさ」

結局私は大石に白状させた。私とよく来ていた頃から、大石はマスターの恋人だったのだ。忘れていたわけではないが、私は現実の恋人、というのをつきつけられて、あらためて大石がゲイだった事を噛みしめていた。マスターはどうと言う事のない風貌をしていたが、品が良くて、年齢不詳だが、私達よりは十歳ほどは上のようだった。大石の恋人であるマスターも、ずーっと私の事を心配してくれていた、という話を大石から聞きながら、鼻白みはしたものの、少しも心が波打たない事の方に私は自分で驚いていた。翌日、私は阿部にその日の事を話していた。そして、私はその夜ずーっと感じていた事を阿部に言った。「大石の恋人の事とか知っても落込んだり逆上したりしないでいられたのは、ホントに阿部さんのおかげよ。感謝してる。でもねぇ、私やっぱり」「大石さんの事が好き、でしょ。わかってるよぉ、そんな事。いいんじゃないかなぁ、好きで。そりゃまあ俺はいい気はしないけどさ、でも好き、っちゅうのは仕方ないでしょ。きっと一生好きなんだよ、ケラさんやらミッチーやらと同じでさ」大石が東京に戻るまでの五日間、私達はほぼ毎日会っていた。もちろん阿部と3人で食事をしたり、大石の家族とウチの家族とで食事をしたり、阿部も誘ってマスターの店に行ったりしていた。大石やマスターはもちろん、阿部も案の定まったくいつもと態度が変わらなかった。一番はしゃいでいたのは私で、「結婚が決まってウカレてる」などとあとの3人から顰蹙をかっていた。阿部も当事者であるにもかかわらず、大石やマスターと同じように冷たい目で私を見たりしていた。けれど私は嬉しかった。こうしていると、4人ともずーっと昔からの知り合いのようだった。たぶん私達4人は、世間一般の常識から考えたら、かなりはずれていると思う。私もひとごととして聞いたら「何、それ?」と思うだろう。確かに、一人ずつ見てもどこかちょっとだけおかしい。けれど、今の私にはこの危うい力関係がとても心地よい。居場所が見つかった、というのが実感だった。人からすると、男の人に囲まれて、と見られるのは昔と変わらないが、私が何のジレンマも感じていない、というのが大きな違いだった。

そして私は遅まきながら悟ったのだ。私の恋心は一生成就しない。今でも大石の事を考えると夜、眠れなかったりする。それはとても辛いことだけれど、一生恋心を抱いていける、という事でもあるという事を。私はたぶん一生この恋心に振り回されて生きていく。もう、そうしようと決めたのだから。そして、私は今日も大石に言うのだ。「私はねぇ、ずーっとあなたの事が好きなのよ」と。

~ココロノヤミ・あとがき~

読み返してみると、何とお粗末な「心の闇」なのでしょう。でも、所詮私の「心の闇」なんてこんなモンだなぁ、と妙にホッとしたのも事実です。掘り返してみた所で、そんなに大層なモンは出てきやしません。でも、私の中の魔物はこのリハビリのおかげですっかりナリを潜めてしまいました。結局、自分を引き受けるのは自分しかいないという、当たり前の事もよーくわかりました。そしてまた、自分を一番可愛がってやれるのも自分しかいないという事も。2-1=1という真理をやっと理解できたお猿のような気分で、とても清々しい、というのが今の気分でしょうか。想い続けていくという事はタイヘンな事ではありますが、想いを断ち切る方が私は苦手なようです。たぶん私は、自分の事が何より誰より一番大好きなのでしょう。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 台湾ドラマ☆タレント

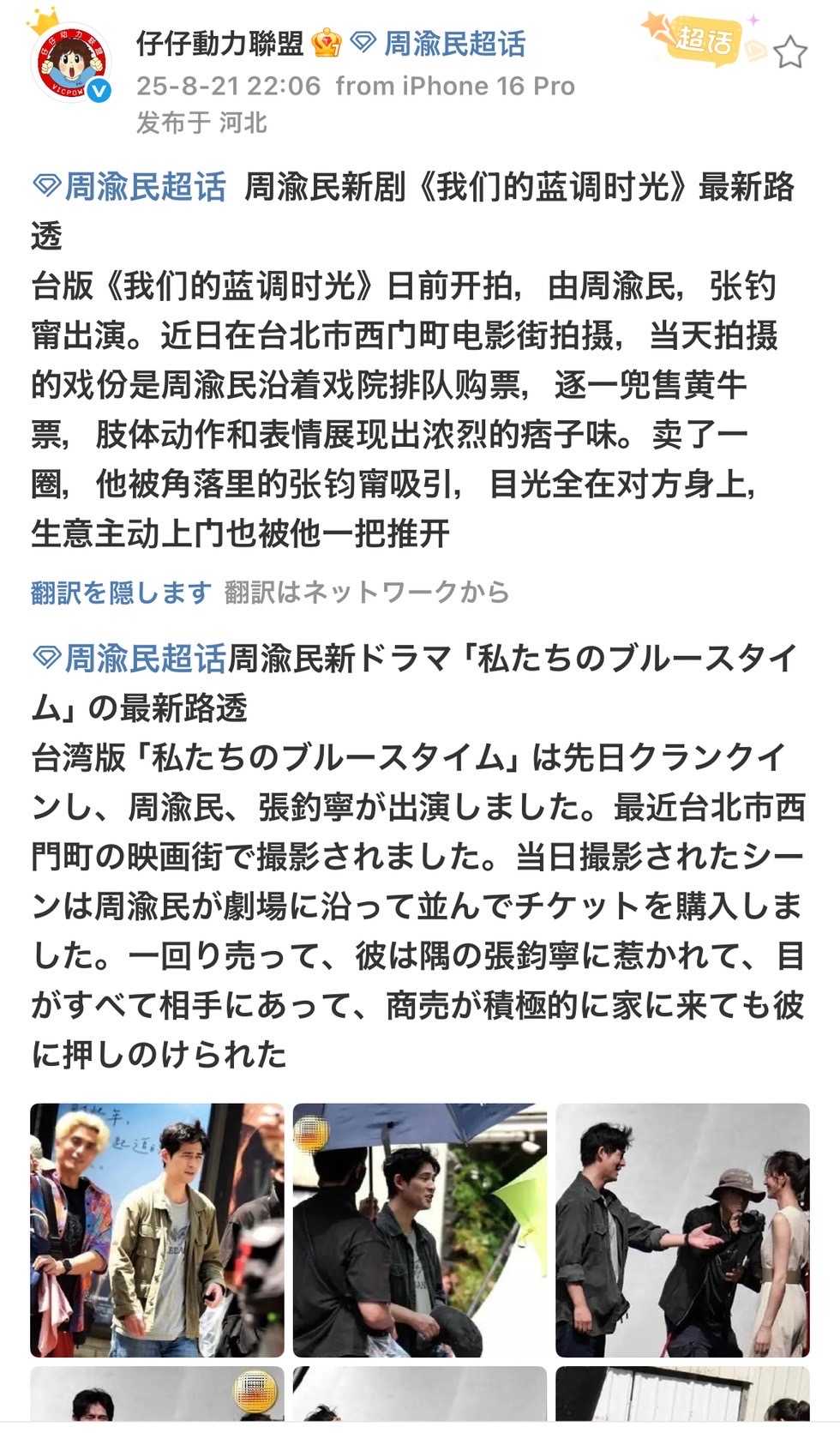

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-

-

-

- 映画館で観た映画

- 『プレデター:バッドランド』吹替版

- (2025-11-15 00:10:00)

-

-

-

- アニメあれこれ

- お知らせ:YouTubeに 【アニメ「がん…

- (2025-11-14 19:34:39)

-

© Rakuten Group, Inc.