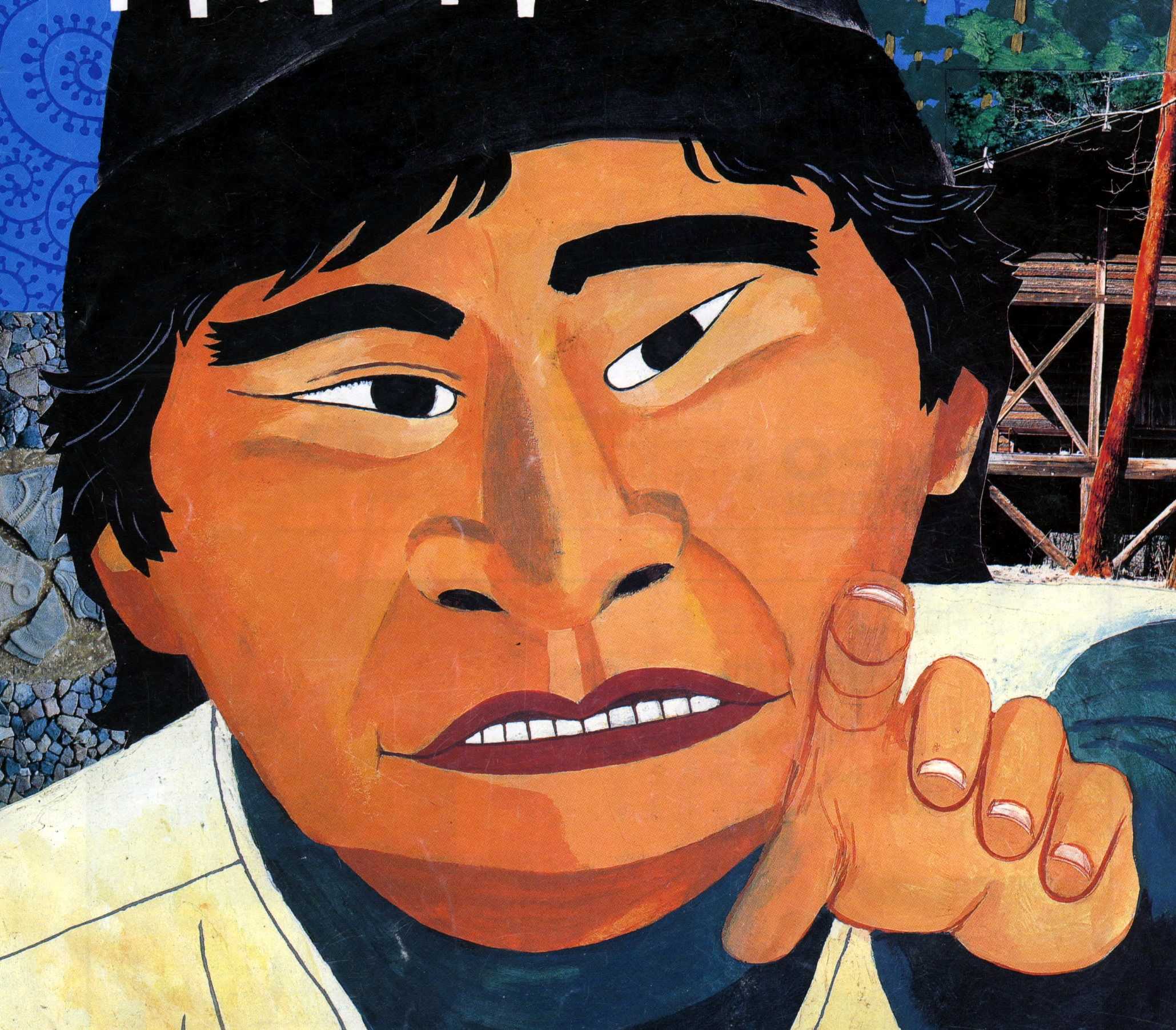

小林一茶俳文 父の終焉日記 ( 抄 ) その一

父の終焉日記(抄)

🌄 六日

空が晴れたので、寝てばかりいては退屈に思われるだろうと、夜着をたたんで、寄りかからせてさしあげると、過ぎ去った昔話などを始められた。

いったい、お前は三歳のときに母親に死に別れ、ようやく成人するにつけ

ても、後の母親との仲が良くないので、私は毎日毎夜のように気苦労をして、心の安まるときもなかった。ふと思ったことは、一所に暮していては、いつまでもこのようにあるだろう、いっそのことお前を故郷から離したならば、あるいは、お互いになつかしく思うこともあるかもしれないと、十四歳になった春、遠く離れた江戸へ赴かせたのである。ほんとに、よその親ならば、もう三年か四年もしたならば、家督相続をして、お前にも安心させて、自分も隠居して余生を楽しむことができるのに、まだ一人前にもならない子供のお前に、骨のおれる奉公をさせ、薄情な親とも思ったことであろう。みなこれ前世からの約束ごととあきらめてくれよ。

今年は私も二十四輩に身をやつして、江戸では一度お前に巡り会い、たとえ旅の途中で倒れるようなことがあっても、お前の手を借りて死にたいものだと思っていたが、この度ははるばるここに帰って来て、このような看病をしてくれるのも、やはり浅からぬ縁であるぞ。

このたびいよいよ往生を遂げるとしても、何も悔いるところはない」と、はらはらと涙を落されるので、私(一茶)はただじっと顔をふせているばかりで、物も言うことができない。

夏になっても消えない富士の雪よりもなお厚く、二人染めの紅の色よりもなお深い父の恩を受けながら、付き添って手助けをすることもなく、まるで空に浮ぶ雲のように、きのうは東、今日は西というように、放浪の旅をつづけ、月日の経つのは坂の上に輪を転がすようなもので、今年で二十五年にもなってしまった。頭に白いものをいただくようになるまで、親のそばを遠ざかっていたことは、五逆の大罪もこれには及ぶまいと、心の中でお詫びするばかりで、もし私が涙でも落したりすると、かえって病にも障りがあろう。そっと涙をぬぐって笑顔をつくりながら、

そのようなことは気になさらないで、

早く快くなってください。

と薬をすすめるのであった。

そのうち元気になられたら、

私はもとの弥太郎にかえって、

農事にはげみ、お心を休めましょう。

これまでの勝手なふるまいはお許しください

と言うと、父はこの上なくお喜びになるのであった。

🌄 十日 晴

父は、しきりに梨をたべたいとせがんで御機嫌が悪いので、柏原のあたりの縁のあるのも無いのも、親しい者はすべて、その他富んだ家、心あたりのある所まで、一軒残らず聞いて回り、尋ね探してみたが、梨一つ貯えている人とてなく、冬はもちろん、夏さえも淋しい山里であった。

今日は薬も無くなったので、善光寺まで行ってこようと、朝早く支度をして家を出かけると、五月の空もほのぼのと晴れて、残雪が深山には見られるものの、青葉がくれの花は春の名残をとどめ、むら消え雪の豆蒔き入達の姿がなつかしく、時鳥の三声一声も、格別に季節を楽しんでいるようなのに、なぜか私の心は晴れないあけぼのであった。

午前の七時ごろに、牟礼という駅につくと、ここはその昔私が、江戸へ旅立った日、父が見送って下さった里であるが、もう二十四年の昔のことになった。河の音も、坂の形も、ほのかに記憶に残っていて、なんとなく嬉しいが、住む人は見覚えのない顔ばかりであった。医師が家にいられるうちにと、足を早めたので、八時ごろには善光寺に着いた。

医師はまだ朝飯の時分とみえて、道有老の声が奥の方に聞えたので、急いで父の病状を話したところ、間もなく 笄 の 匙 で薬を調合して下さった。いったいこの地は、御 仏の浄土ともいうべき土地柄だけに、店は軒を争うように 並び、店頭の 暖簾 は風にひる がえり、入る人や出る人、 諸国からはるばると参詣に来て、未来成仏を願わない人は なく、自分は今日は父の命を受けて薬の使いに来たのであ り、また梨を探しに来たのであるから、この役目が終らな いうちはと、御仏もはるか遠くから拝んで、天をかけ、地 を潜るというように、どんなに骨を折っても、梨一つなり と手に入れたくて、あらゆる乾物店や青物店をかけずり回 ってみたが、悲しいことにたった半分の梨さえ知らせてく れる人もなかった。

その昔、雪の中で竹の子(筍)を掘り出し、水の上で魚を得たためしもあるのに、私は梨一つ得ることができないのは、天帝が私をお見捨てになったのであろうか、仏や神も私をお見限りになったのであろうか。これはこの世だけの不孝ではなく、来世までの不孝ともなろう。

父はさぞかし梨を持ちこがれていられるに違いない。このまま手ぶらで帰って、なんと言って父を慰めたらよいかと思うと、胸がつまり、人知れず落ちる涙は大道を濡らすほどで、往来の人が見て気違いではないかと笑われるのも恥ずかしく、しばらくじっと手を組み、頭をたれて、心を静めるようにした。

このように繁華な土地にさえ無いものが、どうして他のところにあろう。こうなったら、ただ一足も早く戻って、薬だけでもお進めしようと、手ぶらで吉

田という里まで来ると、木立の枝にとまっている山鳥が三、四、五羽、私を見つけて鳴き出したので、何となく父の身の上が心配になって、息もつかないようにして足を早めて、山の日かげも少し傾きかけた午後二時ごろ、家に帰りついた。

父はいつもより顔色も晴れやかで、微笑さえももらしていられるにつけても、梨を手に入れることができなかったことを話すと、また機嫌をそこねるであろう、どうしたものかとためらっていると、父がお聞きになるので、ありのままを答えた。

あすこそは高田へ行って、

必ず探し出してさしあげましょう」

と、空に浮ぶ白雲のように、あてもないでたらめを言って、父をなだめてさしあげるのは、まことに不本意な夕べであった。

小林一茶俳文 父の終焉日記 ( 抄 ) その二

🌄 二十日

父の熱はしだいに高くなって、朝は粟粉を一杯ばかりもお食べになったが、冊ごろからお顔の様子は青くなってきて、目は半分ほど塞がれて、物ばかりを言いたそうに唇を動かしておられるばかりで、出る息、引く息に喉がころころと鳴って命を責めたて、それさえもしだいにお弱りになって、窓からさしこむ日の光も夕刻になって、いよいよ死期の近づいたころ、人の姿も見分けることができなくなられ、万事おぼつかないありさまである。

ああ、自分が命に替えても、一度は元気な父にしてみたいと思って、何か食べたいとおっしゃったときも、

よくないでしょう

とお止めしたのであったが、今となっては 耆婆 や 扁鵲 のよう な名医の奇才でもなおすことは不可能であろう、仏法守護 の神々の力も及ばな いであろうと、ただもう念仏を申すよ りほかに頼みとするものはなくなってしまった。

寝すがたの蝿追ふもけふがかぎり哉

頼み少ない父の寝姿だが、こうして蝿を追うのも、

今日が最後となることだ。

こうして日も暮れたので、枕もとの器の水で、どうしようもない唇を濡らしてさしあげるばかりである。

二十日の月は窓を照らし、隣近所は寝静まってしまって、夜明けがたに鳴く鶏の声も遠く聞えるころは、目立って息づかいもかぼそくなり、はじめから気にかかっていた痰は、しばしば喉につまる。ああ、とても生きられない命なら

け、せめて痰をとってさしあげたいと思うけれど、名医の 花陀 ではないから霊妙な方法も 一 向 に知らない。しょ ん ぼ り と 手 をむなしくして、臨終を待つばかりの胸の苦し み 、悲しみを、天地の神々も 憐 れむ ことなく、夜はほが ら か に明けかかって、朝の五時すぎのころ、眠るように息 う絶えてしまわれた。

ああ、むなしい亡骸にとりついて、夢ならば早くさめてくれ、夢だとしても現であるとしても、闇のなかに灯火を失った気持がして、まったく頼みとするところもない明けがたであった。

無常の春の花は風に吹かれて散り、この世の秋の月は雲にともなって隠れてしまう。まして生あるものはかならず死に、会うものはかならず別れるという

世のならい、だれしも一度は行く死出の旅路ではあるが、父の寿命がまさか昨日や今日とは知らなかったのもおろかなことだ。

毎夜毎夜、眠りもしないで誠心こめて看病したのも、ひとときの水の泡と消えてしまわれた。一昨日までは父と争いあい、言い争った人たちも、なきがらにとりついて涙をはらはらと流して、念仏の声もくもりがちなのは、さすがに夫婦仲のむつまじさがまだ尽きてしまわなかったのだなあと、今はじめて思い知られたことであった。

🌄 二十 二日

近親の者は寄り集り、悲しい亡骸は棺に納めて、今ではむなしい俤すらも、後のうわさとなってしまった。情けないつらい世のありさまであった。‟ああ ” 自分はこの家の長男として生れながら、どのような前世の因縁なのであろうか、親につきそって、お仕えすることもかなわない。だからといって、博奕や道楽を好んで、親の財産を損なったのでもないのに、前の世で世の人を悪しざまに

謗った報いとして、天が拙い身の性をお与えになったのであろうか。ほんの少しの親孝行をしようとすると、大きな魔のうらみをかい、ほんの少しの間も、家の中で平和であったことはない。父は私を、ひとたび故郷から遠ざけるにこしたことはないと思われたのであろうか、十四歳のある朝、しょんぼりと家を出たとき、父は牟礼まで送ってくださって、

毒になるものは食べるなよ。

人から悪く思われるなよ。

早く帰って、

元気な顔をまたこの私に見せておくれ

という、たいへんに親切な言葉を聞くと、思わず涙ぐんだが、もしも未練の心がおこったなら、連れの人に笑われるだろうし、自分の弱々しい歩きぶりを父に見せまいと、無理に勇気を出して父と別れたことであった。

そうしてから今まで、私は諸国を渡り歩く俳諧師生活をして、東は松島、象潟の月に句を吟じ、西は吉野や小初瀬の花に句をよんで、住みかも定めず、稲妻のようにわたり歩き、私も頭髪が白くなるまで、ありとあらゆる山々や浦々に、宿りをもとめて日を送る境遇で、もしも信濃のは、はき木のように、あるかないかというような山奥や、道もわからない山里にいたならば、父の最期の日は夢にも知ることができなかっただろう。

このたび不思議なことに、ここにめぐり来て、父の病いの始終を見守るというのは、親子の縁がまだ切れないでいるということであろう。

柏原の鎮守の諏訪の御神の引きあわせであろうかと、こればかりは、父の生前に面目をたてたことであった。

今日も午後の四時ごろに、木立に降りそそぐ村雨がしばらくやんで、草のしずくに夕日がうすく射すころ、ようやく塩崎の導師の僧が来られて、いまは葬送の時とはなった。

父の縁つづきの女どもは、白い木綿をかぶり、途中もいっそう露っぼいのに、泣くばかりで思いをはらし、払は口にも出さない悲しみを隠そうとするけれど、涙はこらえきれなくて溢れてくるし、道も遠くないので、棺は草の茂った高い所にすえて、香をたむける于の力さえも、夢幻のように思われた。導師の唱える、 願以比 功徳 、 の声とともに、 棺は煙となってしまった。まことに有為転変のあり さ まで ある。

🌄 二十三日

明け方、お骨拾いということで、おのおの 卯木 の枝を折ってつくった箸をもって、火葬場に向った。今 朝は火葬の煙方えも消えてしまって、ただもうほんとうに、 松風がものすごく吹くばかりである。三月の夕べには父に あって、よろこびの盃をいただいた。今日の明け方には別 れも悲しい白骨を拾っている。喜怒哀楽は、より合せた縄 のようで、会えば必ず別れるというのがこの世の習わしだ から、いまさら驚くべきことではないが、いままでは父を たのみとして故郷には来 た のに、これから 後 は、誰を力 としてこの世に生きながらえることができようか。私には、 心をひかされる妻や子もなく、何の係累もなく無一物で、 風の前の塵よりも軽い、はかない身の上でも、ただ絶えな いものは命である。

悲しく生き残ったわが身に草の露がかかるように、

涙にぬれることだ

昼のあいだは人々が寄り集り、力を添え昔話などをして、しばらくの間は悲しみを忘れるようである。夜になると、人々もおおかた帰ってしまって、灯火が明るいのにつけても、父の病床のあたりがなつかしく、かりそめにお休みに

なった父の目がさめるのを待つような気がして、生前の病気に悩んでおられる顔が目を離れず、私をお呼びになる声が耳の底にいつまでも残って、ついうとうととすると夢の中に現れ、目がさめると父の面影が目先にちらつくのである。

夜々にかまけられたる 蚤 蚊 哉

毎夜毎夜、蚤や蚊にせせられて

愚痴をこぼされた父であったことだ

流れていった水は、ふたたび帰ることはないし、火打石の火は石に帰ることもない。何度悔いても、いたし方のないことではあるが、頼みと思った親類縁者もみな離れてしまって、知らない国にただひとり放りだされたようで、たよるもののない孤児の一茶の、心のうちがおしはかられて、悲しいことである。

-

甲斐俳人と小林一茶を結ぶもの 2021年11月09日

-

小林一茶 性交の記録 『七番日記』『九番… 2021年11月09日

-

小林一茶 我春集(抄) 2021年10月23日

PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

フリーページ