-

1

建築士の勉強!(法規編第28回)

第28回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! 法規 5.耐火・防火 耐火・防火は、性能規定などからの用語の定義を問う問題、法27条や法61条からの構造を問う問題、法61条関連問題、防火区画などから出題されます。近年法改正も多くされているところですので最新の問題で確認したいですね。 今回は、まず用語関連から見ていきましょう!! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 5-1 法2条(耐火性能、準耐火性能、防火性能、遮炎性能) 法23条(準防火性能) 令107条(耐火性能)、令107条の2(準耐火性能)、令108条(防火性能) 令108条の2(不燃性能)、令109条の2(遮炎性能)、令109条の2の2(層間変形角) 令115条(煙突)、令112条 1項(特定防火設備)、令126条 1項(防煙壁) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 1 「耐火性能」とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を 防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分に必要とされる性能をいう。(1級H17) 2 「準耐火性能」とは、通常の火災による延焼を抑制するために壁、柱、床その他の建築物の部 分に必要とされる性能をいう。 (1級H17) 3 「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために 建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。(1級H17,H21) 4 構造耐力上主要な部分を耐火構造とした建築物は、「耐火建築物」である。(1級H22) 5 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性 能をいう。(1級H17,H26) 6 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能を いう。(1級H30) 7 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周 囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所 定の技術的基準に適合する構造」のいづれかに該当するものでなければならない。 (1級H18,H27,R02) 8 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために 外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。(1級H27,R01) 9 「準防防火性能」とは、建築物の内部において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定 の効果を発揮するために建築物の壁又は天井に必要とされる性能をいう。(1級H17) 10 火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動する防火設備を、「特定防火設備」 という。(1級H20) 11 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当 該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、 「特定防火設備」に該当する。(1級H18H,25,R02)12 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当 該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、 「特定防火設備」に該当する。(1級H25,R02)13 天井面から55㎝下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当 する。(1級H20,H25,R01) 14 地上2階建ての建築物に用いる耐火構造の耐力壁に必要とされる耐火性能は、通常の火災 による火熱が1時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損 傷を生じないものであり、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が 可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。(1級H23) 15 主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても、所定の技術的基準に適合 するものは、準耐火建築物に該当する。(1級H24) 16 地上2階建ての病院(当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が400㎡で、その部分に 患者の収容施設があるもの)に用いられる準耐火構造の柱にあっては、通常の火災による火 熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の 損傷を生じないものとすることができる。(1級H24) 17 耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障 のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。(1級H26)18 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は、原則として、1/120以 内でなければならない。(1級H26)19 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は、原則として、1/150以 内でなければならない。(1級H20) 20 耐火建築物の主要構造部は、耐火構造であるか、所定の技術的基準に適合するものである ことについて耐火性能検証法により確かめられたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けた ものであることが求められている。(1級H25) 21 防火性能を有する耐力壁である外壁と準防火性能を有する耐力壁である外壁は、いずれも、 建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、そ れぞれについて定められた時間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生 じないものであることが求められている。(1級H25) 22 耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力壁は、いずれも、通常の火災による火熱がそれぞれ について定められた時間加えられた場合に、火熱終了後も構造耐力上支障のある変形、溶融、 破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている。(1級H25)23 通常の火災による火熱が2時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊 その他の損傷を生じないものであること。は、5階建の建築物の1階にある耐力壁である外壁 の「耐火性能」に関する技術基準の一つである。(1級H19)24 建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分 間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない ものであること。は、外壁の「防火性能」に関する技術的基準の一つである。 (1級H19) 25 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、防火上有害な変形、溶融、 き裂その他の損傷を生じないものであること。は、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料の 「不燃性能」に関する技術的基準の一つである。(1級H19)26 建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分 間当該加熱面以外の面に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。 は、屋根「準耐火性能」に関する技術的基準の一つである。(1級H19) 27 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を 出さないものであること。は、防火設備の「遮炎性能」に関する技術的基準である。 (1級H19) 28 建築物に設ける煙突で天井裏にある部分は、原則として、煙突の上又は周囲にたまるほこり を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものであることが求められる。 (1級H20)29 建築物の屋根に必要とされる性能として、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発 炎をしないものであることが求められる場合がある。(1級H20) 30 準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物で「主要構造部を準耐火構造としたもの」又は 「主要構造部を準耐火構造としたものと同等の準耐火性能を有するものとして所定の技術的 基準に適合するもの」に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に耐火建築物に求 められるものと同じ防火設備を有する建築物をいう。(1級H20) 31 屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、耐火構造及び準耐火構 造の耐力壁である外壁は、いずれも同じ時間、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損 傷を生じないものであることが求められる。(1級H20)32 建築物の立地により異なる防火上の規制が適用される場合として、「特定行政庁が指定す る区域」と「都市計画に定める地域」がある。(1級H20)33 耐火建築物の要件としては、「主要構造部に関する基準」及び「外壁の開口部で延焼のお それのある部分に関する基準」に適合することが求められている。(1級H20) 34 不燃性能は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後所定の 時間、燃焼しないことや防火上有害な変形等を生じないことだけでなく、建築物の外部の仕 上げに用いるものを除き、避難上有害な煙又はガスを発生しないことが求められる。 (1級H20) 35 高さ13mを超える病院においては、主要構造部である柱及び梁に木材を用いることはでき ない。(1級H20) 36 防火上有効な公園、広場、川等の空地又は水面に面する建築物の部分は、延焼のあそれの ある部分から除かれる。(1級H20)37 不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能に関する 技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分 間、「燃焼しないものであること」及び「防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生 じないものであること」である。(1級H16) 38 防火構造として、建築物の軒裏の構造が適合すべき防火性能に関する技術的基準は、軒裏 に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30 分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇し ないものであることである。(1級H16) ***************************************************************** 解説 5-1 法2条(耐火性能、準耐火性能、防火性能、遮炎性能) 法23条(準防火性能) 令107条(耐火性能)、令107条の2(準耐火性能)、令108条(防火性能) 令108条の2(不燃性能)、令109条の2(遮炎性能)、令109条の2の2(層間変形角) 令115条(煙突)、令112条 1項(特定防火設備)、令126条 1項(防煙壁) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 耐火・防火に関する用語関連の問題は、ある程度覚えたいところです。用語の定義の問題でも出てくるところですが、あえて同じ問題をここでも紹介しています。用語の意味を理解しておくと、区画や防火の構造等の問題で法令集を確認しなくても解るようになります。 ①耐火性能・準耐火性能・防火性能・準防火性能に関しては、用語の定義1-6にて解説していま すのでそちらをご覧ください。(火事の種類・性能の目的・対象部位は必ず確認して下さい!) ②不燃性性能に関しては、用語の定義1-7にて解説していますのでそちらをご覧ください。 ③耐火建築物・準耐火建築物・遮炎性能に関しては、用語の定義1-8にて解説していますのでそち らをご覧ください。 令107条(耐火性能) 一号(非損傷性):主要構造部に通常の火災による火熱が表に掲げる時間(30分間、1~3時間)加えられた場合、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。(時間を過ぎても変形等しないこと)建物の上部から数えた階数であることに注意!(下階の法が時間が長くなる) 二号(遮熱性):壁及び床に通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面の温度が、可燃物燃焼温度以上に上昇しない。 三号(遮炎性):外壁及び屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に、屋外に火炎を出すき裂その他の損傷生じない。 令107条の2(準耐火性能) 一号(非損傷性):主要構造部に通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後45分間(屋根・階段は30分間)構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。(その時間内変形等しないこと) 二号(遮熱性):壁、床及び軒裏に通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない。 三号(遮炎性):外壁及び屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱加えられた場合、加熱開始後45分間屋外に火炎を出すき裂その他の損傷生じない。 令108条(防火性能) 一号(非損傷性):耐力壁である外壁に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。 二号(遮熱性):外壁及び軒裏に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない。 令109条の9(準防火性能) 一号(非損傷性):耐力壁である外壁に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。 二号(遮熱性):外壁に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない。 令109条の2の2(層間変形角) 主要構造部を準耐火構造とした建築物等の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない 令112条1項(特定防火設備) 令109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの。 令126条の2 1項(防煙壁) 天井面から50㎝下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料造り、又は覆われたもの 。 令115条1項(煙突) 一号:煙突の屋上突出部は、屋根面から垂直距離60㎝以上とすること。 三号:煙突の小屋裏、天井裏等にある部分は、煙突の上部又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる。 1 〇 法2条七号 2 〇 法2条七号の二 3 〇 法2条八号 4 × 法2条九号の二 イ+ロ 耐火構造+外壁の開口部遮炎性能5 〇 法2条九号の二 ロ 6 × 法2条九号の二 ロ 防火設備の性能 7 × 法2条九号の二 イ 当該建築物の屋内において発生する火災8 〇 法23条 9 × 法23条 建築物の周囲の火災に対する外壁の性能10 × 令112条1項 NO.11が正解 11 〇 令112条1項 12 × 令112条1項 1時間 13 〇 令126条 14 〇 令107条一号、二号 15 〇 法2条九号の三 ロに該当 16 〇 法27条1項二号 平27年告示255第11項二号 令107条の2一号17 〇 令107条一号 18 × 令109条の2の2 1/150以内 19 〇 令109条の2の2 20 〇 法2条九号の二 イ 令108条の3 1項 21 〇 令108条一号 令109条の9一号 22 × 令107条一号 令107条の2一号 耐火性能は定められた時間終了後も変形等を生じない ものが求められるが、準耐火性能は定められた時間内変形等を生じないことが求められ ている23 〇 令107条一号 24 〇 令108条二号 25 〇 令108条の2 26 × 令107条の2三号 屋内において発生する通常の火災 27 〇 令109条の2 28 〇 令115条1項三号 イ(1) 29 〇 令109条の8 令136条の2の2 30 〇 法2条九号の三 31 × 令107条三号 令107条の2三号 耐火構造は1時間 準耐火構造は45分32 〇 法22条(22条区域) 法61条(防火地域・準防火地域)33 〇 法2条九号の二 34 〇 令108条の2 35 × 法21条に大規模建築物の主要構造部等の規定はあるが、建築基準法にそんな規定はない36 〇 2条六号 37 〇 令108条の2 38 〇 令108条二号 今年の1級学科が終わりましたが、今年も難しかったですね!過去問だけではも~合格は難しいと言われてはいますが、でもまずは過去問が解けないと始まらないのでやっぱり過去問は大事です。過去問を解くときは、必ず根拠をしっかり理解するようにしてくださいね! 今日はこんな言葉です!! 『基本に忠実であれ。基本とは、困難に直面したとき、志を高く持ち初心を 貫くこと、常に他人に対する思いやりの心を忘れないこと。』 (樋口 廣太郎) 2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3410円(税込、送料無料) (2020/11/28時点)楽天で購入1級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3630円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)1級建築士試験学科過去問スーパー7(令和3年度版) 過去問7年分875問収録 [ 総合資格学院 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)初学者の建築講座 建築法規(第四版) [ 長澤 泰 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/11/10時点)

Jul 13, 2021

閲覧総数 1282

-

2

建築士の勉強!第102回(構造文章編第17回 RC造(構造計画-1))

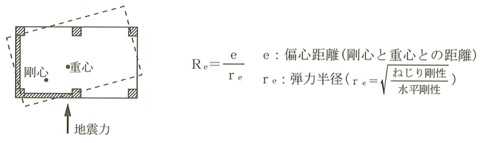

構造文章編第17回(RC造 構造計画-1)構造-23構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(文章)17.RC造(構造計画-1)今回はRC造の文章問題の中から、構造計画・部材の剛性の問題をまとめました。(問題は、一部修正しているものもあります。) *************************************************** 問題 RC造 構造計画-1 □ 鉄筋コンクリート構造計画(2級) 1 部材の曲げモーメントに対する断面算定においては、一般に、コンクリートの引張応 力度は無視する。(2級H14,H19,H22,H23,H25,H27,H29,R01)2 許容応力度設計において、圧縮力の働く部分では、鉄筋に対するコンクリートのかぶ り部分も圧縮力を負担するものとして設計する。(2級H17,H21,H24,H27)3 部材の曲げ破壊は、脆性的な破壊であり、建築物の崩壊につながるおそれがあるので、 せん断破壊よりも先行しないように設計する。(2級H27,R03)4 部材の曲げモーメントに対する断面算定においては、一般に、コンクリートの引張応 力度を考慮する必要がある。(2級R02,R04)5 鉄筋コンクリート造部材の曲げモーメントに対する断面算定は、一般に、曲げ材の各 断面が材の湾曲後も平面を保ち、コンクリートの圧縮応力度が中立軸からの距離に比 例するとの仮定に基づいて行う。(2級R05)6 鉄筋コンクリート構造においては、一般に、「梁又は柱の耐力」より「柱梁接合部の 耐力」のほうが高くなるように設計する。(2級H22)7 鉄筋コンクリート構造においては、偏心率を小さくするために、剛性の高い耐震壁を 建築物外周にバランスよく配置する。(2級H22)8 鉄筋コンクリート構造において、柱や梁に接続する袖壁、腰壁については非耐力壁と して考え、偏心率の算定に当たり、影響はないものとする。(2級H24,H28,R02)9 鉄筋コンクリート造の建築物において、地震力に対して十分な量の耐力壁を設ける場 合であっても、架構を構成する柱については、水平耐力の検討を行うことが必要であ る。(2級H25)10 鉄筋コンクリート造の建築物は、一般に、鉄骨造や木造の建築物より単位床面積当た りの重量が大きいので、構造設計においては地震力より風圧力に対する検討が必要と なる。(2級H30)11 鉄筋コンクリート造の建築物のピロティ階について、単独柱の上下端で曲げ降伏とな るように設計するとともに、ピロティ階の直上、直下の床スラブに十分な剛性と強度 を確保した。(2級R01)12 鉄筋コンクリート造のスラブなどにより床の一体性の確保が図られた剛床仮定のもと では、建築物の各層の地震力は、一般に、柱や耐震壁などの水平剛性に比例して負担 される。(2級R04)13 鉄筋コンクリート造の建築物において、ある階の耐震壁の壁量は、その上階の壁量と 同等以上となるように考慮して配置する。(2級H14)14 鉄筋コンクリートラーメン構造の耐震性の検討において、袖壁、腰壁の影響は無視す る。(2級H15,H22)15 鉄筋コンクリート造の建築物において、柱と腰壁との間に耐震スリットを設けること は、柱の脆性破壊の防止に有効である。(2級H29)16 鉄筋コンクリート構造において、地震力に対して十分な量の耐力壁を配置した場合、 柱については鉛直荷重に対する耐力のみ確認すればよい。(2級H23)□ 鉄筋コンクリート構造計画(1級)1 柱及び梁の靭性を確保するために、部材がせん断破壊する以前に曲げ降伏するように 設計した。(1級H17)2 腰壁が取り付くことにより、柱が短柱となるのを防止するため、柱と腰壁の取り合い 部に、十分なクリアランスを有する完全スリットを設けた。(1級H19)3 許容応力度計算において、コンクリートのひび割れに伴う剛性低下を考慮して構造耐 力上主要な部分に生ずる力を計算した。(1級H23)4 地震時の変形に伴う建築物の損傷を軽減するために、靭性のみに期待せず強度を大き くした。(1級H25)5 細長い平面形状の建築物としたので、地震時に床スラブに生ずる応力が過大にならな いように、張り間方向の耐力壁を外側のみに集中せず均等に配置した。(1級H25)6 1階をピロティとしたので、地震時に1階に応力が集中しないように、1階の水平剛性 を小さくした。(1級H25)7 地震時に単独で抵抗できない屋外階段であったので、建築物本体と一体化し、建築物 本体で屋外階段に作用する地震力に抵抗させた。(1級H25)8 平面形状が細長い建築物において、短辺方向の両妻面にのみ耐力壁が配置されていたの で、剛床仮定に基づいた解析に加えて、床の変形を考慮した解析も行った。(1級H26)9 コンクリートは圧縮力に強く引張力に弱いので、一般に、大きな軸圧縮力を受ける柱の ほうが、靭性は高い。(1級H24)10 鉄筋コンクリートの単位体積重量の算出において、コンクリートの単位体積重量に鉄筋 による重量増分として1kN/㎥を加えた。(1級H24)11 鉄筋コンクリートラーメン構造の応力計算において、柱及び梁を線材に置換し、柱梁接 合部の剛域を考慮した。(1級H27)12 コンクリートのひび割れに伴う部材の剛性低下を考慮して、地震荷重時に構造耐力上主 要な部分に生じる力を計算した。(1級H28)13 建築物の耐震性は、一般に、強度と靭性によって評価され、靭性が低い場合には、強度 を十分に大きくする必要がある。(1級R03)14 構造設計に当たって、建築基準法を遵守して構造計算を行ったので、建築主の要求把握 や目標とする性能の設定は省略した。(1級H24)15 鉄筋コンクリート構造のコア壁を耐震要素とし、外周部を鉄骨造の骨組とした架構形式 は、大スパン化による空間の有効利用に適している。(1級H29)16 平面形状が細長い建築物の応力解析において、短辺方向に地震力を受ける場合には、床 を剛と仮定しなかった。(1級H29)17 外周部の骨組を鉄骨造とし、コア部分の壁を鉄筋コンクリート造とした混合構造形式は、 一般に、外周部の骨組は主に水平力を負担する主要な構造要素とし、コア部分の壁は主 に鉛直荷重を負担する構造形式である。(1級R05)18 鉄筋コンクリート造で、地下部分も含めて別棟とするに当たって、保有水平耐力計算で 用いる大地震時程度の荷重に対しては、簡便的に、それぞれのエキスパンションジョイ ントがある部分の高さをH とし、当該高さにおける間隔がH/50 以上であることを確か めた。(1級R05)19 地下部分(1 階の床・梁を含む。)が一体で地上部分を別棟とするに当たって、1 階床 スラブを一体の剛床と仮定したので、1 階床スラブでの局部的な地震力の伝わり方の検 討は省略した。(1級R05)20 水平力を受ける鉄筋コンクリート構造の柱は、軸方向圧縮力が大きくなるほど、変形能 力が小さくなる。(1級H15,H27)21 境界ばり(耐震壁に接続する梁)は、一般に、耐震壁の回転による基礎の浮き上がりを 抑える効果がある。(1級H15)22 鉄筋コンクリート構造の建築物において、柱・梁と同一構面内の腰壁や袖壁が、建築物 の耐震性能を低下させる場合がある。(1級H17)23 上下層で連続する耐力壁の全高さと幅の比(全高さ/幅)が大きい場合、耐力壁の頂部 を剛性の高い梁で外周の柱とつなぐことによって、一般に、地震時にその耐力壁が負担 する地震力の割合を高める効果がある。(1級H21)24 鉄筋コンクリート造の建築物における垂れ壁や腰壁のついた柱は、垂れ壁や腰壁のつか ない同一構面内の柱と比べて、靭性が高いと判断した。(1級H23)25 鉄筋コンクリート造の柱は、せん断補強筋量が規定値を満足する場合、主筋が多く入っ ているほど変形能力は大きい。(1級H23)26 鉄筋コンクリート造の建築物で壁の多いものは、水平剛性及び水平耐力を大きくするこ とができるが、脆性的な壁のせん断破壊を生じやすい。(1級H24)27 細長い連層耐力壁に接続する梁(境界梁)は、耐震壁の回転による基礎の浮き上がりを 抑える効果がある。(1級H25,R04)28 鉄筋コンクリート造の建築物において、柱及び梁と同一構面内に腰壁やそで壁がある場 合、耐力は大きいが、脆性的な破壊を生じやすい。(1級H26)29 鉄筋コンクリート造の低層建築物において、最上階から基礎まで連続していない壁であっ ても、力の流れを考慮した設計によって、その壁を耐力壁とみなすことができる。 (1級H26)30 鉄筋コンクリート部材の変形能力を大きくするために、コンクリート強度及びせん断補 強筋量を変えることなく主筋量を増やした。(1級H27)31 高強度鉄筋コンクリートや高強度鉄筋の実用化等により、高さ100mを超える鉄筋コン クリート造の建築物が建設されている。(1級H25,H30)32 鉄筋コンクリート造の多層他スパンラーメン架構の建築物の1スパンに連層耐力壁を設 ける場合、連層耐力壁の浮き上がりに対する抵抗力を高めるためには、架構内の中央部 に設けるより、最外端部に設ける方が有効である。(1級H30)33 1階にピロティ階を有する鉄筋コンクリート造建築物において、ピロティ階の独立柱の 曲げ降伏に対する層崩壊を想定する場合、当該階については、地震入力エネルギーの集 中を考慮した十分な保有水平耐力を確保する必要がある。(1級R03)34 鉄筋コンクリート造の建築物の耐久性を向上させる手段として、コンクリートの設計基 準強度を高くする方法、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを大きく設定する方法 等がある。(1級R30)35 鉄筋コンクリート造の建築物において、他の層と比べて剛性が低い層は、大地震時に大 きな変形が集中する恐れがあるので、当該層の柱には十分な強度や人靭性を確保する必 要がある。(1級H24)36 建築物の耐火設計については、火災終了まで、建築物を崩壊・倒壊させないことを目標 とする。(1級H28)37 床の積載荷重や部材断面設計において、適度に余裕を持たせて設計することは、イニシ ャルコスト増となるが、一般に、建築物の寿命を延ばし、ライフサイクルコストの節減 に結びつく。(1級H28)38 平面が不整形な建築物をエキスパンションジョイントを用いて整形な建築物に分割する と、一般に、構造体の地震時の挙動が明確になるが、温度応力やコンクリートの乾燥収 縮に対しては、不利になる。(1級H28)39 建築物の耐震性を向上させる手段として、構造体の強度を大きくする方法、構造体の塑 性変形能力を高める方法、建築物の上部構造を軽量化する方法がある。(1級H30)40 建築物の機能性、安全性、耐久性の設計グレードを高く設定して、高品質を求めるのは 必ずしもよい設計とはいえない。(1級R01)41 建築物に作用する荷重及び外力には性質が異なるいろいろな種類があり、取り扱いが難 しいので、法規及び規基準は、荷重及び外力の数値を扱いやすいように便宜的に提示し ている。(1級R01)42 耐震構造の建築物は、極めて稀に発生する地震に対して、倒壊・崩壊しないことが求め られている。(1級H25)43 建築物の基礎、主要構造部等に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料と して国土交通大臣が定めるものは、「国土交通大臣が指定する日本産業規格又は日本農 業規格に適合するもの」又は「国土交通大臣の認定を受けたもの」でなければならない。 (1級H23)44 地震力作用時における層間変形角の算定時において、耐力壁脚部における地盤の鉛直方 向の変形が大きい場合、耐力壁脚部に鉛直バネを設けた検討を行った。(1級H21)□ 部材の剛性(1級)1 一次設計の応力算定において、スラブ付き梁部材の曲げ剛性として、スラブの協力幅を 考慮したT形断面部材の値を用いた。(1級H21)2 柱部材の曲げ剛性の算定において、断面二次モーメントはコンクリート断面を用い、ヤ ング係数はコンクリートと鉄筋の平均値を用いた。(1級H21)3 鉄筋コンクリート造の腰壁と柱の間に完全スリットを設けた場合であっても、梁剛性の 算定に当たっては、腰壁部分が梁剛性に与える影響を考慮する。(1級H20)4 柱の剛性評価において、腰壁と柱との接合部に完全スリットを設けたので、腰壁部分の 影響を無視した。(1級H21)5 垂れ壁や腰壁が付く柱が多かったので、当該柱や当該階の耐力を大きくして設計した。 (1級H21)6 柱の設計において、垂れ壁や腰壁のついた柱については、同一構面内の垂れ壁や腰壁の 付かない柱より先に降伏するので、靭性能を持たせるようにした。(1級H21)7 柱の曲げ剛性を大きくするために、引張強度の大きい主筋を用いた。(1級H25)8 鉄筋コンクリート造の建築物の柱の剛性評価において、腰壁と柱とが接する部分に完全 スリットを設ける場合は、腰壁部分の影響を無視してもよい。(1級H25)9 鉄筋コンクリート造の建築物の腰壁と柱との間に完全スリットを設けることにより、柱 の剛性評価において腰壁部分の影響を無視することができる。(1級H30)10 鉄筋コンクリート造の腰壁付き梁の剛性は、腰壁と柱の間との間に完全スリットを設け た場合であっても、腰壁の影響を考慮する必要がある。(1級R01)11 鉄筋コンクリート造の腰壁と柱の間に完全スリットを設けた場合には、梁剛性の算定に 当たっては、腰 壁部分が梁剛性に与える影響を考慮しなくてよい。(1級R04)12 柱及び梁の剛性の算出において、ヤング係数の小さなコンクリートを無視し、ヤング係 数の大きな鉄筋の剛性を用いた。(1級H24)13 鉄筋コンクリート造の腰壁と柱の間に完全スリットを設けた場合には、梁剛性の算定に 当たっては、腰壁部分が梁剛性に与える影響を考慮しなくてよい。(1級R04)************************************************* 解説 RC造 構造計画-1 □ 鉄筋コンクリート構造計画 ① コンクリートの強度の大小関係は、圧縮>曲げ>引張である。コンクリートの引張強 度は非常に小さく圧縮強度の1/10程度であり、構造設計では、許容引張応力度は無視 する。一般に、圧縮強度が大きくなるほど、圧縮強度に対する引張強度の割合は小さく なる。② 鉄筋コンクリート部材の圧縮力に倒する計算では、かぶり部分も含むコンクリート全断 面積で検討する。③ RC造建築物は、靭性破壊(曲げ破壊)を先行させるように計画にする。脆性破壊(せん 断破壊)は、変形を伴わず急激に壊れる脆い破壊で、建築物が倒壊する危険性があるが、 靭性破壊は、粘りのある破壊で、建築物の急激な破壊を回避することが可能である。 柱の変形変形能力を上げるには、せん断破壊させないことが重要でせん断補強筋を適切に 入れること。主筋を多く入れても、付着割裂破壊につながり変形能力向上にはならない。 ④ 建築物は、強度又は靭性(粘り)を高めるようにする。強度指向型が、靭性指向型かを 決める。例えば、靭性に乏しい構造であっても、十分に強度を高めた強度指向型の設計 にすることによって、耐震性の確保ができる。⑤ 鉄筋コンクリート造の建築物で壁の多いもの(同一構面内に腰壁や袖壁が多いもの等) は、水平剛性及び水平耐力は大きくなるが、脆性的な破壊を生じやすい。⑥ 「柱・梁接合部」は、水平荷重時に大きなせん断力がかかる部分であり、大地震の際は、 地震のエネルギーを吸収する重要な構造部位である。従って、「梁又は柱の耐力」より も「柱・梁接合部の耐力」の方が高くなるようにし、「梁又は柱」が「柱・梁接合部」 よりも先に降伏するように設計する。⑦ 地震力は、建築物の重さの中心である重心に作用し、床面の剛性(面内剛性)により、 各柱や耐力壁に伝達され、剛心(各階の硬さの中心)によって地震力に抵抗する。重心 と剛心の距離が大きいと、建築物はねじれ現象を起こしてしまうので、重心と剛心の距 離は、出来るだけ小さくなるように計画する。偏心率(Re)は、次式で求められる。 偏心率の値が大きいほど、その階のねじれ変形の大きい部材に損傷が集中する危険性 が高いことを示す。各階15/100(0.15)以下であることを確かめる。剛性の高い耐 力壁を、建築物の外周にバランスよく配置すると偏心率を小さくすることができる。 ⑧ 建築物は、地震力などの水平力を受け変形しようとするが、柱や壁はこれに抵抗する。 この抵抗の度合いを剛性と言い、水平変形のしにくさ(かたさ)を表す。剛性率(Rs) は次式で求められる。 剛性率の値が小さいほど、その階に損傷が集中する危険性が高いことを示す。各階 について6/10(0.6)以上であることを確かめる。ある階の耐力壁の壁量は上階と 同等以上であることが望ましい。特に、ピロティなどの壁のない(剛性の小さい) 階は、その階だけ変形が大きくなり、破壊する層崩壊の危険性があるので柱の耐力 (強度)、靭性(粘り)を大きくする。(必要保有水平耐力の割増を行う。)⑨ 偏心率や剛性率の算定など、耐震性の検討をする場合、耐力壁だけでなく、袖壁、 腰壁、垂れ壁などの非耐力壁の影響も考慮する必要がある。⑩ 鉄筋コンクリート造においては、柱と梁で構成されるラーメンと、耐震壁の双方に 耐力を分担させる設計とするので、仮に耐震壁が十分であっても、ラーメンにも水 平力を分担させるようにする。⑪ 地震時応力(地震層せん断力)は、建物重量に比例して大きくなるので単位重量の 大きい鉄筋コンクリート造の建築物は、風圧力より地震力に対する検討が重要になる。⑫ 床面や屋根面は、地震力や風圧力などの水平荷重を各階の柱や耐力壁に伝達する働き があるため、構造物の各部分が一体となっいて抵抗できるように、水平構面の剛性を 高くするなど、面内剛性・強度が十分確保されている必要がある。剛床仮定の下では、 同じ層の柱や壁の相対変位は等しくなるため、水平力(地震力)はそれぞれの水平剛 性に比例して負担される。⑬ 細長い平面形状の建築物の場合、地震時に床スラブに生ずる応力が過大とならないよ うに、張り間方向の耐力壁は均等に配置する。また、耐力壁が張り間方向の両妻面の みに配置され、剛床と仮定できない場合、中央部に大きな変形が生じ中央部の柱の負 担せん断力が増すので、両妻面の耐力壁の負担せん断力は剛床と仮定した場合より小 さくなる。⑭ 応力・変形の算定は、原則部材の弾性剛性に基づいて行う。許容応力度計算において は、コンクリートのひび割れに伴う部材の剛性低下を考慮して、構造耐力上主要な部 材に生ずる力を計算することができる。ただし、剛性を低下させて、剛性率、偏心率 を目標値におさめるようなことはしてはならない。⑮ 鉄筋コンクリート柱は、軸方向圧縮力が大きいと、せん断耐力は大きくなるが、圧縮 側コンクリートの破壊により、変形が小さいうちに急激な耐力低下を生じ、脆性破壊 しやすくなるため、靭性能は低下する。⑯ 鉄筋コンクリート構造のコア壁を耐震要素とし、外周部を鉄骨構造の骨組みと架構構 形式は、大スパン化による空間の有効利用に適している。この場合、外周部の鉄骨造 は主に鉛直荷重を負担し、コア部分の壁は水平力を負担する。⑰ エキスパンションジョイントにより分離された構造物は、地震時の衝突等による不具 合を避けるためにクリアランスを設定する。許容応力度計算で用いる中地震程度の荷 重(一次設計用地震力)により生じる変形に対しては、衝突による損傷が生じない事 が求められる。また、保有水平耐力計算レベルの荷重(大地震時の地震力)に対して は、衝突による損傷想定した検討は要求されないが、衝突時の外壁等の落下や、屋外 階段等の損傷など人命にかかわる可能性及び別棟相互の靭性能を損なわないための配 慮が必要である。簡便的に、鉄筋コンクリート造では、エキスパンションジョイント のそれぞれの部分の高さをHとしたときの、当該高さにおける隣等間隔を、H/100以 上とする方法がある。⑱ 地下部分が一体で、地上部分をエキスパンションジョイントにより分離する場合、 1. 地下部分の一次設計については、地下部分及びすべての地上部分を一体として検討 する。この場合の地下部分の検討では、地上部分のルート1やルート2で必要とな る割増規定(S造のCo≧0.3など)は原則適用しなくてもよい。 2. 地上部分がそれぞれ異なる方向の地震力を想定した検討を行う。その場合、2棟に 挟まれた部分の1階床スラブには、局所的な応力集中などの地震力の伝わり方の検 討を行う必要がある。⑲ 連層耐力壁に対する注意点 1. 連層耐力壁に接続する鉄筋コンクリート構造の大梁(境界梁)は、梁が曲げ降伏す る前にせん断破壊が起きないように、せん断補強筋量を多くする。 2. 境界梁の曲げ耐力及びせん断耐力を大きくすると、地震時に連層耐力壁が転倒しに くくなり、耐力壁の負担せん断力は一般に大きくなる。境界梁は、耐力壁の回転に よる基礎の浮き上がりを抑える効果がある。 3. 耐力壁の破壊形式(曲げ降伏、基礎浮き上がり、せん断破壊)は、面内方向の境界 梁や面外方向の直交梁の押さえ効果を評価して決める。 4. 連層耐力壁のように脚部に大きな転倒モーメントが想定される場合は、基礎の浮き 上がりなどによって生じる回転変形を考慮して、壁脚部の固定条件を決める。 5. 多スパンラーメン架構に連層耐力壁を設ける場合は、中央部に配置する方が有効で ある。 6. 上下層で連続する耐力壁の全高さと幅の比(全高さ/幅)が大きい場合、耐力壁の頂 部を剛性の高い梁で外周の柱と繋ぐことによって、地震時にその耐力壁が負担する地 震力の割合を高める効果がある。 7. 鉄筋コンクリート造の建築物の耐力壁脚部のような、地盤の鉛直方向の変形や基礎の 浮き上がりが建築物に及ぼす影響が大きい場合には、地盤ばねを設けるなどして、そ の影響を考慮する。□ 鉄筋コンクリート造構造計画(2級) 1 〇 コンクリートの引張強度は非常に小さく圧縮強度の1/10程度であり、構造設計では、 許容引張応力度は無視する。 正しい2 〇 鉄筋コンクリート部材の圧縮力に倒する計算では、かぶり部分も含むコンクリート 全断面積で検討する。 正しい3 × 曲げ破壊は靭性破壊であり、せん断破壊は脆性破壊である。部材は、せん断破壊よ りも曲げ破壊を先行するように計画する。 誤り4 × コンクリートの引張強度は非常に小さく圧縮強度の1/10程度であり、構造設計で は、許容引張応力度は無視する。 誤り5 〇 曲げ応力度は、曲げモーメントが最大となる最外縁の曲げ応力度を用いて算定する。 正しい6 〇 「梁又は柱の耐力」よりも「柱・梁接合部の耐力」の方が高くなるようにし、「梁 又は柱」が「柱・梁接合部」よりも先に降伏するように設計する。 正しい7 〇 剛性の高い耐力壁を、建築物の外周にバランスよく配置すると偏心率を小さくする ことができる。 正しい8 × 偏心率や剛性率の算定など、耐震性の検討をする場合、耐力壁だけでなく、袖壁、 腰壁、垂れ壁はどの非耐力壁の影響も考慮する必要がある。 誤り9 〇 鉄筋コンクリート造においては、柱と梁で構成されるラーメンと、耐震壁の双方 に耐力を分担させる設計とするので、仮に耐震壁が十分であっても、ラーメンに も水平力を分担させるようにする。 正しい10 × 地震時応力(地震層せん断力)は、建物重量に比例して大きくなるので単位重量 の大きい鉄筋コンクリート造の建築物は、風圧力より地震力に対する検討が重要 になる。 誤り11 〇 ピロティ階は、上下階の床スラブの剛性を上げることで荷重の適切な流れを確保 し、せん断破壊を避け曲げ降伏するように設計する。 正しい12 〇 スラブの水平構面の剛性が高いと、水平荷重を各階の柱や耐力壁の水平剛性に比 例して負担することができる。 正しい13 〇 剛性率の値が小さい階は損傷が集中する危険性が高くなるので、ある階の耐力壁 の壁量は上階と同等以上であることが望ましい。 正しい14 × 偏心率や剛性率の算定など、耐震性の検討をする場合、耐力壁だけでなく、袖壁、 腰壁、垂れ壁などの非耐力壁の影響も考慮する必要がある。 誤り15 〇 柱際にスリットを設けて柱全体の変形能力を上げることは、脆性破壊防止に有効 である。 正しい16 × 鉄筋コンクリート造においては、柱と梁で構成されるラーメンと、耐震壁の双方に 耐力を分担させる設計とするので、仮に耐震壁が十分であっても、ラーメン(柱) にも水平力を分担させるようにする。 誤り□ 鉄筋コンクリート造構造計画(1級) 1 〇 RC造建築物は、脆性破壊(せん断破壊)より靭性破壊(曲げ破壊)を先行させる ように計画にする。 正しい2 〇 柱と腰壁との間にスリットを設けることにより、可撓長さを確保し柱全体の変形 能力を上げ、脆性破壊防止に有効となる。 正しい3 〇 許容応力度計算においては、コンクリートのひび割れに伴う部材の剛性低下を考 慮して、構造耐力上主要な部材に生ずる力を計算することができる。 正しい4 〇 靭性に乏しい構造であっても、十分に強度を高めた強度指向型の設計にすること によって、耐震性の確保ができる。 正しい5 〇 細長い平面形状の建築物の場合、張り間方向の耐力壁は均等に配置することで、 地震時に床スラブに生ずる応力が過大とならないようにすることができる。 正しい6 × ピロティなどの壁のない(剛性の小さい)階は、その階だけ変形が大きくなり、 破壊する層崩壊の危険性があるので柱の耐力(強度)、靭性(粘り)を大きく する。 誤り7 〇 単独で抵抗できない場合は、建築物本体と一体化して地震力に抵抗させる。 正しい8 〇 細長い形状の場合は、均等に耐力壁を入れることが望ましいが、妻側のみにし か耐力壁を入れられない場合は、中央部に大きな変形が生じ中央部の柱の負担 せん断力が増すことを考慮して計画する 正しい9 × 鉄筋コンクリート柱は、軸方向圧縮力が大きいと、圧縮側コンクリートの破壊に より、変形が小さいうちに急激な耐力低下を生じ、脆性破壊しやすくなるため、 靭性能は低下する。 誤り10 〇 鉄筋コンクリートの単位体積重量は、鉄筋の増分1KN/㎥を加算し、概ね24KN/㎥ 以上として算定する。 正しい11 〇 外力を受ける構造物の応力解析では、柱・梁などの部材を線材で表し接合部は剛 節として計算する。 正しい12 〇 許容応力度計算においては、コンクリートのひび割れに伴う部材の剛性低下を考 慮して、構造耐力上主要な部材に生ずる力を計算することができる。 正しい13 〇 建築物は、強度又は靭性(粘り)を高めるようにする。靭性に乏しい構造であっ ても、十分に強度を高めた強度指向型の設計にすることによって、耐震性の確保 ができる。 正しい14 × 構造設計者は建築主の要求を十分把握し、目標とする性能を建築主と設定し、そ れに基づき設計しなければならない。 誤り15 〇 鉄筋コンクリート構造のコア壁を耐震要素とし、外周部を鉄骨構造の骨組みとし た架構構形式は、外周骨組みとコア壁とは両端ピンの鉄骨梁で接合することによ り大スパン化を可能にしている。 正しい16 〇 細長い形状の場合は、中央部に大きな変形が生じ中央部の柱の負担せん断力が増 す。剛床と仮定しないことによりより安全側の設計となる。 正しい17 × 外周部の鉄骨造は主に鉛直荷重を負担し、コア部分の壁は水平力を負担する。誤り18 〇 保有水平耐力計算レベルの荷重に対しては、簡便的に、エキスパンションジョイン トのそれぞれの部分の高さをHとしたときの、当該高さにおける隣等間隔を、H/100 以上とする方法がある。 正しい19 × 2棟に挟まれた部分の1階床スラブには、局所的な応力集中などの地震力の伝わり方 の検討を行う必要がある。 誤り20 〇 鉄筋コンクリート柱は、軸方向圧縮力が大きいと、圧縮側コンクリートの破壊によ り、変形が小さいうちに急激な耐力低下を生じ、脆性破壊しやすくなるため、靭性 能は低下する。 正しい21 〇 境界梁は、耐力壁の回転を抑える効果があるので基礎の浮き上がりを抑える効果 がある。 正しい22 〇 偏心率や剛性率の算定など、耐震性の検討をする場合、耐力壁だけでなく、袖壁、 腰壁、垂れ壁などの非耐力壁の影響も受ける。 正しい23 〇 頂部を固定することにより変形を抑え、耐力壁が負担する地震力の割合を高める ことができる。 正しい24 × 柱に、腰壁や垂れ壁が付くと可撓長さが短くなり短柱となる。靭性は低くなる。誤り25 × 変形能力を上げるには、曲げ破壊する前にせん断破壊させないことが重要であり、 主筋はせん断破壊には有効ではない。せん断補強筋を考慮する。 誤り26 〇 壁の多い建築物は、強度指向であり靭性に乏しいのでせん断破壊を生じやすい。 正しい27 〇 境界梁は、耐力壁の回転を抑える効果があるので基礎の浮き上がりを抑える効果 がある。 正しい28 〇 柱に、腰壁や垂れ壁が付くと可撓長さが短くなり短柱となり脆性破壊しやすくなる。 正しい29 〇 上下連続していな壁でも適切に配置すれば、耐力壁とみなすことができる。正しい30 × 変形能力を上げるには、曲げ破壊する前にせん断破壊させないことが重要であり、 主筋はせん断破壊には有効ではない。せん断補強筋を考慮する。 誤り31 〇 近年では、高強度のコンクリートや鉄筋により、高さ100mを超える鉄筋コンク リート構造の建築物が可能となっている。 正しい32 × 多スパンラーメン架構に連層耐力壁を設ける場合は、中央部に配置する方が有効 である。 誤り33 〇 ピロティなどの壁のない(剛性の小さい)階は、その階だけ変形が大きくなり、 破壊する層崩壊の危険性があるので柱の耐力(強度)、靭性(粘り)を大きくする。 (必要保有水平耐力の割増を行う。) 正しい34 〇 コンクリートの強度を高くする、かぶり厚さを厚くすることは、鉄筋コンクリート 構造物の耐久性の向上につながる。 正しい35 〇 ピロティなどの壁のない(剛性の小さい)階は、その階だけ変形が大きくなり、 破壊する層崩壊の危険性があるので柱の耐力(強度)、靭性(粘り)を大きくする。 (必要保有水平耐力の割増を行う。) 正しい36 〇 火災時に短時間で建築物が崩壊・倒壊すると避難の安全性が確保できない。一定 時間、崩壊・倒壊をさせないことが重要である。 正しい37 〇 部材等に余裕をもって設計することは、耐久性の向上につながり結果として、ラ イフサイクルコストの節減に結びつく。過剰にならないように十分な検討が必要 である。 正しい38 × エキスパンションジョイントは、温度応力やコンクリートの乾燥収縮に対しても 効果がある。 誤り39 〇 耐震性の向上には、耐力の向上、靭性の向上、損傷集中の回避、地震入力の低減、 などがある。上部構造の軽量化は、地震入力の低減につながる。 正しい40 〇 設計グレードを上げて設計することは、耐久性の向上等につながるが、コストの 上昇にもつながる。建築主の要求に応じたうえで十分な検討が必要である。正しい41 〇 建築基準法により、荷重及び外力の数値を便宜的に提示されている。 正しい42 〇 稀に生じる地震に対しては弾性領域にとどめ、損傷しないように設計する。極めて 稀に生じる地震に対しては、塑性変形を許容し倒壊・崩壊を防ぎ人・物品の安全性 を最低限確保する。 正しい43 〇 建築基準法第37条に、指定建築材料は、日本産業規格、日本農林規格、国土交通 大臣の認定を受けたものと規定されている。 正しい44 〇 筋コンクリート造の建築物の耐力壁脚部のような、地盤の鉛直方向の変形や基礎の 浮き上がりが建築物に及ぼす影響が大きい場合には、地盤ばねを設けるなどして、 その影響を考慮する。 正しい□ 部材の剛性 ① 梁に接続する床スラブやハンチ部分・腰壁・垂れ壁が部材に接する部分では、その剛性 を考慮して剛性及び応力の算定を行う。スラブ付き梁、壁付き柱などの曲げ剛性は、ス ラブや壁等板部の協力幅を考慮したT形断面部材の幅を用いる。② 部材の曲げ剛性の算定において、断面二次モーメントは、コンクリート断面を用い、ヤ ング係数は、コンクリートの値を用いる。鉄筋は無視する。③ 垂れ壁や腰壁により拘束されている柱を短柱という。短柱は、曲げ破壊より先に、せん 断破壊する危険性があるので、柱際にスリットを設けて柱全体の変形能力を上げること や、帯筋を密に配置する等の措置が必要である。柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリッ トを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・垂れ壁部分の影響は無視することができ るが、梁の剛性には関係ない。 □ 部材の剛性(1級) 1 〇 スラブ付き梁、壁付き柱などの曲げ剛性は、スラブや壁等板部の協力幅を考慮した T形断面部材の幅を用いる。 正しい2 × 部材の曲げ剛性の算定において、断面二次モーメントは、コンクリート断面を用い、 ヤング係数は、コンクリートの値を用いる。鉄筋は無視する。 誤り3 〇 柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・ 垂れ壁部分の影響は無視することができるが、梁の剛性には関係ない。 正しい4 〇 柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・ 垂れ壁部分の影響は無視することができる。 正しい5 〇 垂れ壁や腰壁が付く柱が多いと当該階全体の剛性が上がり、靭性は低下する。脆性 破壊を防ぐために耐力を上げて対応する。 正しい6 〇 短柱は脆性破壊しやすいので、腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設け可撓範囲 を広げ靭性を持たせるようにする。 正しい7 × 部材の曲げ剛性の算定において、断面二次モーメントは、コンクリート断面を用い、 ヤング係数は、コンクリートの値を用いる。鉄筋は無視する。主筋は曲げ剛性には 影響しない。 誤り8 〇 柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・ 垂れ壁部分の影響は無視することができる。 正しい9 〇 柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・ 垂れ壁部分の影響は無視することができる。 正しい10 〇 柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・ 垂れ壁部分の影響は無視することができるが、梁の剛性には関係ない。 正しい11 × 柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・ 垂れ壁部分の影響は無視することができるが、梁の剛性には関係ないので考慮しな ければならない。 誤り12 × 部材の曲げ剛性の算定において、断面二次モーメントは、コンクリート断面を用い、 ヤング係数は、コンクリートの値を用いる。鉄筋は無視する。 誤り13 〇 柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・ 垂れ壁部分の影響は無視することができるが、梁の剛性には関係ない。 正しい 今回は、RC造の構造計画から構造計画・部材の剛性についてまとめました。次回は、耐震設計についてまとめますが、今回・次回は特に一級ではよく出る所ですので確認してみてください!! 今日はこんな言葉です! 最初から恵まれすぎているより、足りないくらいのほうが、人生からより多くの喜びを引き出せる、ということもあります。成功する可能性はだれにでもあるの。ただ、必要な努力をするかしないかではないかしら。(ターシャ・テューダー)

Dec 31, 2023

閲覧総数 2256

-

3

建築士の勉強!(法規編第56回)

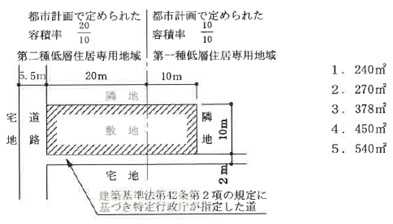

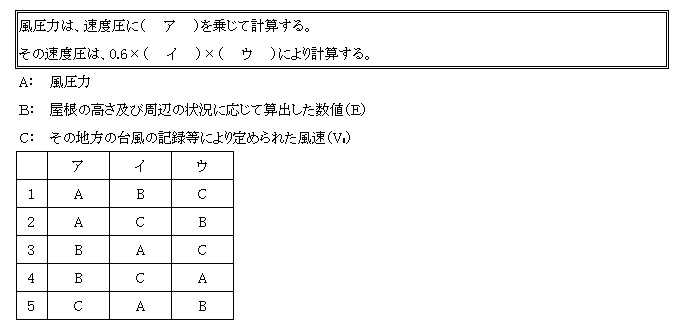

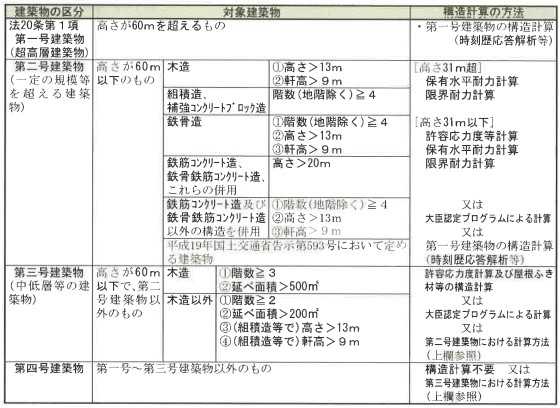

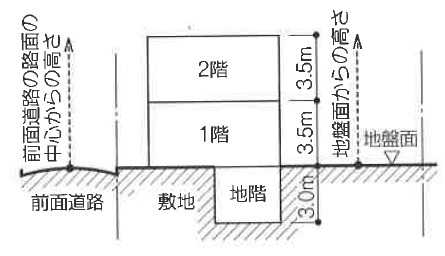

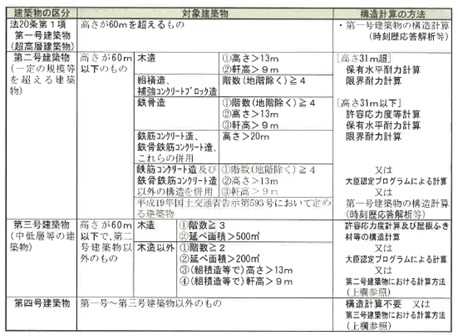

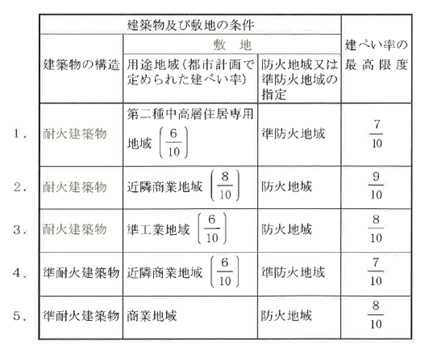

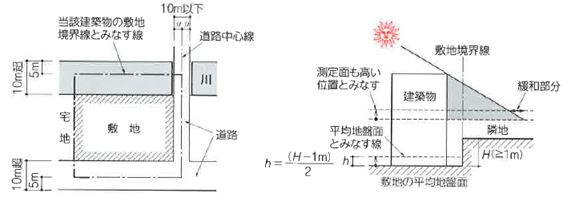

第56回建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)法規 13.容積率容積率の問題は、計算問題と文章問題に分けられます。文章問題では、容積対象延べ面積に算入されるかどうかを中心に幅広く問われてきます。計算問題では、2級では用途地域がまたがる場合の計算、特定道路による前面道路の緩和を考慮した計算、容積率対象延べ面積に算入されない部分を考慮する計算など単独で出題されますが、1級ではそれらが複合して問われます。今回は、計算問題を見てみましょう。2級と1級を分けたので、まず2級問題でしっかり理解してから1級を解くと解りやすいかと思います。 (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 13-2 法52条(容積率) 令135条の18(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題□ 容積率関連の計算問題(2級)2つの用途地域に渡る場合の延べ面積の最高限度1 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定の基礎と なる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。(2級H16) 2 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の 算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H14) 3 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の 算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H19) 4 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の 算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H20) 5 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の 算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H22) 6 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の 算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H24) 7 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の 算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H25) 8 図のよな敷地において、建基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、 図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、また、 特定道路の影響はないものとする。(2級H28) 9 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52 条第1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。た だし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとす る。また、特定道路の影響はないものとし、建築物には容積率の算定の基礎となる延べ面積に 算入しない部分及び地階はないものとする。(2級R03) 特定道路を考慮した延べ面積の最高限度1 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定 の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H15) 2 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定 の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H18) 3 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定 の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H23) 4 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52 条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただ し、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとす る。(2級H27) 5 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52 条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。た だし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとす る。(2級R02) 地階の住宅部分を考慮した延べ面積1 図のような専用住宅を建築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、 次のうちどれか。ただし、自動車車庫等、備蓄倉庫の用途に供する部分、蓄電池、自家発電設 備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定行政庁の指定等は考慮し ないものとする。(2級H15) 2 図のような専用住宅を建築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、 次のうちどれか。ただし、自動車車庫等、備蓄倉庫の用途に供する部分、蓄電池、自家発電設 備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定行政庁の指定等は考慮し ないものとする。(2級H17) 3 図のような事務所併用した一戸建住宅を建築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎と なる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等、備蓄倉庫の用途に供する部分、 蓄電池、自家発電設備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定行政 庁の指定等は考慮しないものとする。(2級H21) 4 図のような店舗を併用した一戸建住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎と なる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分、エレベーター 、蓄電池、自家発電設備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定行 政庁の指定等は考慮しないものとする。(2級H26) 5 図のような事務所を併用した一戸建住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎 となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分、エレベータ ー、蓄電池、自家発電設備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定 行政庁の指定等は考慮しないものとする。(2級R01) 6 図のような エレベーターのない共同住宅を新築する場合、建築基準法上、同法第52条第1項に 規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用 途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとす る。(2級H30) 1級容積率に関する計算問題1 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大の ものは、次のうちどれか。ただし、特定道路の影響はないものとし、建築物には、住宅、自動 車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する 部分はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとする。(1級H16) 2 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも のは、次のうちどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率 の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分はないものとする。また、図に 記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。 (1級H17) 3 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも のは、次のうちどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率 の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分はないものとする。また、図に 記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。 (1級H18) 4 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも のは、次のうちどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率 の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分はないものとする。また、図に 記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。 (1級H22) 5 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも のは、次のうちどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率 の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分はないものとする。また、図に 記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。 (1級H24) 6 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも のは、次のうちどれか。ただし、建築物の用途は共同住宅とし、地階はないものとする。また 、共用の廊下及び階段の部分の床面積は490㎡であり、建築物内に床面積300㎡の自動車車庫 を設けるものとする。その他には容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供 する部分はないものとする。なお、特定道路の影響はないものとし、図に記載されているもの を除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。(1級H20) 7 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に 規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、 地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。(1級H27) 8 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に 規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、 地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。(1級H28) 9 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に 規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、 地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。(1級R01) 10 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。(1級R03) 11 図のような敷地において、耐火建築物を 築する場合、建築基準法上、建築することができる 「建築物の建築面積の最大値」と「建築物の延べ面積の最大値」との組合せとして、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、特定道路の影響はないものとし、建築物には住宅、自動車車 庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分 はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指 定等はないものとする。(1級H21) 12 図のような敷地において、耐火建築物を 築する場合、建築基準法上、建築することができる建築物の建蔽率(同法53条に規定する建蔽率)建築物の容積率(同法52条に規定する容積率)の最高限度の組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。(1級H30) ***************************************************** 解説 13-2 法52条(容積率) 令135条の18(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 法52条(容積率)1項 容積率=容積率算定の基礎となる延べ面積/敷地面積 一号~八号:用途地域による指定容積率(Vs) 容積積率算定の基礎となる延べ面積=敷地面積×容積率 2項 前面道路の幅員が12m未満である場合の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値 に、住居系用途地域は×4/10、住居系以外の用途地域は×6/10を乗じたもの以下としなけ ればならない。(Vd) ∴ VsとVdの小さい方が、その敷地の容積率となる 令135条の18(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値) Wa=(12-Wr)(70-L)/703項 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福 祉ホーム(老人ホーム等)の用途に供する部分は、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用 途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度に、容積率算定上の延べ面積には算入しない。 □ 容積率関連の計算問題(2級)2つの用途地域に渡る場合の延べ面積の最高限度 1 4 敷地面積 二低:20m×9m=180㎡ 一低:10m×9m=90㎡ 容積率の検討 二低:Vs=20/10 < Vd=5.5m×4/10=22/10 一低:Vs=10/10 < Vd=22/10 延べ面積検討 二低:180㎡×20/10=360㎡ 一低:90㎡×10/10=90㎡ 合計=450㎡ 2 2 敷地面積 二低:20m×14m=280㎡ 一住:10m×14m=140㎡ 容積率の検討 二低:Vs=10/10 < Vd=4m×4/10=16/10 一住:Vs=20/10 > Vd=16/10 延べ面積検討 二低:280㎡×10/10=280㎡ 一低:140㎡×16/10=224㎡ 合計=504㎡ 3 2 敷地面積 二低:20m×9.5m=190㎡ 一低:10m×9.5m=95㎡ 容積率の検討 二低:Vs=20/10 > Vd=4m×4/10=16/10 一低:Vs=10/10 < Vd=16/10 延べ面積検討 二低:190㎡×16/10=304㎡ 一低:95㎡×10/10=95㎡ 合計=399㎡ 4 3 敷地面積 一住:20m×9m=180㎡ 一低:10m×9m=90㎡ 容積率の検討 一住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10 一低:Vs=20/10 < Vd=24/10 延べ面積検討 一住:180㎡×24/10=432㎡ 一低:90㎡×20/10=180㎡ 合計=612㎡ 5 1 敷地面積 二住:20m×10m=200㎡ 一中:20m×4m=80㎡ 容積率の検討 二住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10 一中:Vs=20/10 < Vd=24/10 延べ面積検討 二住:200㎡×24/10=480㎡ 一中:80㎡×20/10=160㎡ 合計=640㎡ 6 1 敷地面積 一住:10m×19m=190㎡ 二低:20m×19m=380㎡ 容積率の検討 一住:Vs=20/10 > Vd=4m×4/10=16/10 二低:Vs=10/10 < Vd=16/10 延べ面積検討 一住:190㎡×16/10=304㎡ 二低:380㎡×10/10=380㎡ 合計=684㎡ 7 2 敷地面積 二住:20m×5m=100㎡ 一中:20m×9m=180㎡ 容積率の検討 一住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10 一中:Vs=15/10 < Vd=24/10 延べ面積検討 二住:100㎡×24/10=240㎡ 一中:180㎡×15/10=270㎡ 合計=510㎡ 8 2 敷地面積 一住:20m×9m=180㎡ 一低:10m×9m=90㎡ 容積率の検討 一住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10 一低:Vs=10/10 < Vd=24/10 延べ面積検討 一住:180㎡×24/10=432㎡ 一低:90㎡×10/10=90㎡ 合計=522㎡ 9 2 敷地面積 一住:15m×10m=150㎡ 一低:15m×10m=150㎡ 容積率の検討 一住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10 一低:Vs=20/10 < Vd=24/10 延べ面積検討 一住:150㎡×24/10=360㎡ 一低:150㎡×20/10=300㎡ 合計=660㎡ 特定道路を考慮した延べ面積の最高限度1 4 敷地面積 10m×20m=200㎡ 特定道路の緩和 Wa=(12-6)(70-21)/70=4.2 容積率の検討 Vs=50/10 > Vd=(6+4.2)m×4/10=40.8/10 延べ面積検討 200㎡×40.8/10=816㎡2 3 敷地面積 10m×15m=150㎡ 特定道路の緩和 Wa=(12-6.5)(70-35)/70=2.75m 容積率の検討 Vs=50/10 > Vd=(6.5+2.75)m×4/10=37/10 延べ面積検討 150㎡×37/10=555㎡ 3 2 敷地面積 10m×10m=100㎡ 特定道路の緩和 Wa=(12-6)(70-49)/70=1.8m 容積率の検討 Vs=50/10 > Vd=(6+1.8)m×4/10=31.2/10 延べ面積検討 100㎡×31.2/10=312㎡4 4 敷地面積 10m×15m=150㎡ 特定道路の緩和 Wa=(12-6)(70-56)/70=1.2m 容積率の検討 Vs=50/10 > Vd=(6+1.2)m×6/10=43.2/10 延べ面積検討 150㎡×43.2/10=648㎡ 5 4 敷地面積 10m×10m=100㎡ 特定道路の緩和 Wa=(12-6)(70-49)/70=1.8m 容積率の検討 Vs=50/10 > Vd=(6+1.8)m×6/10=46.8/10 延べ面積検討 100㎡×46.8/10=468㎡ 地階の住宅部分を考慮した延べ面積1 2 延べ面積:40㎡+50㎡+120㎡+120㎡=330㎡ 地下除外部分:330/3=110㎡ 容積率の算定の基礎となる延べ面積: 40㎡(3F)+50㎡(2F)+120㎡(1F)+10㎡(B1F 120㎡-110㎡)=220㎡ 2 4 延べ面積:60㎡+105㎡+105㎡=270㎡ 地下除外部分:270/3=90㎡ 容積率の算定の基礎となる延べ面積: 60㎡(2F)+105㎡(1F)+15㎡(B1F 105㎡-90㎡)=180㎡ 3 2 住宅部分延べ面積:60㎡+30㎡+60㎡=150㎡ 地下除外部分:150/3=50㎡ 容積率の算定の基礎となる延べ面積: 60㎡(2F)+60㎡(1F)+10㎡(B1F 60㎡-50㎡)=130㎡ 4 4 住宅部分延べ面積:50㎡+70㎡+30㎡=150㎡ 地下除外部分:150/3=50㎡ 容積率の算定の基礎となる延べ面積: 50㎡(2F)+145㎡(1F)+75㎡(B1F 30㎡-50㎡)=270㎡ 5 3 住宅部分延べ面積:60㎡+30㎡+60㎡=150㎡ 地下除外部分:150/3=50㎡ 容積率の算定の基礎となる延べ面積: 60㎡(2F)+120㎡(1F)+70㎡(B1F 60㎡-50㎡)=250㎡ 6 2 住宅部分延べ面積:(90㎡-15㎡)=75㎡,(165㎡-15㎡)=150㎡,(165㎡-15㎡)=150㎡ 合計375㎡ 地下除外部分:375/3=125㎡ 容積率の算定の基礎となる延べ面積: 75㎡(2F)+150㎡(1F)+25㎡(B1F 150㎡-125㎡)=250㎡□1級容積率に関する計算問題1 2 敷地面積 準住:28m×10m=280㎡ 近商:28m×20m=560㎡ 容積率の検討 準住:Vs=20/10<Vd=6m×4/10=24/10 近商:Vs=40/10>Vd=6m×6/10=36/10 延べ面積検討 準住:280㎡×20/10=560㎡ 近商:560㎡×36/10=2016㎡ 合計=2,576㎡2 2 敷地面積 準住:15m×28m=420㎡ 商:20m×28m=560㎡ 容積率の検討 Wa=(12-8.5)(70-30)/70=2m 準住:Vs=40/10<Vd=(8.5m+2m)×4/10=42/10 商:Vs=70/10>Vd=(8.5m+2m)×6/10=63/10 延べ面積検討 準住:420㎡×40/10=1,680㎡ 商:560㎡×63/10=3,528㎡ 合計=5,208㎡3 1 敷地面積 準住:25m×20m=400㎡ 商:15m×20m=300㎡ 容積率の検討 準住:Vs=30/10<Vd=8m×4/10=32/10 商:Vs=60/10>Vd=8m×6/10=48/10 延べ面積検討 準住:400㎡×30/10=1,200㎡ 商:300㎡×48/10=1,440㎡ 合計=2,640㎡4 3 敷地面積 準住:40m×10m=400㎡ 商:40m×15m=600㎡ 容積率の検討 Wa=(12-8)(70-35)/70=2m 準住:Vs=20/10<Vd=(8m+2m)×4/10=40/10 商:Vs=50/10<Vd=(8m+2m)×6/10=60/10 延べ面積検討 準住:400㎡×20/10=800㎡ 商:600㎡×50/10=3,000㎡ 合計=3,800㎡5 1 敷地面積 準住:20m×25m=500㎡ 商:20m×15m=300㎡ 容積率の検討 準住:Vs=30/10>Vd=7m×4/10=28/10 商:Vs=50/10>Vd=7m×6/10=42/10 延べ面積検討 準住:500㎡×28/10=1,400㎡ 商:300㎡×42/10=1,260㎡ 合計=2,660㎡6 3 敷地面積 準住:10m×30m=300㎡ 商:30m×30m=900㎡ 容積率の検討 準住:Vs=20/10<Vd=8m×4/10=32/10 商:Vs=50/10>Vd=8m×6/10=48/10 延べ面積検討 準住:300㎡×20/10=600㎡ 商:900㎡×48/10=4,320㎡ 合計:600㎡+4,320㎡+490㎡+300㎡=5,710㎡ (容積率算定の基礎となる延べ面積は、600㎡+4,320㎡=4,920㎡) 7 3 Wa=(12-8)(70-35)/70=2m Vd=(8m+2m)×6/10=60/10 < Vs=80/10 ∴ 60/10 8 2 敷地面積 一住と商は1,000㎡で同じ面積 容積率の検討 Wa=(12-8.5)(70-20)/70=2.5m 一住:Vs=30/10<Vd=(8.5m+2.5m)×4/10=44/10 商:Vs=70/10>Vd=(8.5m+2.5m)×6/10=66/10 敷地全体の容積率は、敷地面積案分だがおなじ面積なので、 (30/10+66/10)/2=48/10 9 2 敷地面積 準住と商は800㎡で同じ面積 容積率の検討 Wa=(12-8)(70-35)/70=2m 準住:Vs=20/10<Vd=(8m+2m)×4/10=40/10 商:Vs=70/10>Vd=(8m+2m)×6/10=60/10 敷地全体の容積率は、敷地面積案分だがおねじ面積なので、 (20/10+60/10)/2=40/10 10 3 敷地面積 準住と商は200㎡で同じ面積 容積率の検討 Wa=(12-6)(70-35)/70=3m 一住:Vs=20/10<Vd=(6m+3m)×4/10=36/10 商:Vs=60/10>Vd=(6m+3m)×6/10=54/10 敷地全体の容積率は、敷地面積案分だがおねじ面積なので、 (20/10+54/10)/2=37/10 11 4 敷地面積 商:20m×20m=400㎡ 準住:10m×20m=200㎡ 建蔽率の検討 商:8/10→10/10 準住:6/10→8/10(防火耐火+角地) 建築面積 商:400㎡×10/10=400㎡ 準住:200㎡×8/10=160㎡ 合計 560㎡ 容積率の検討 商:Vs=50/10>Vd=8m×6/10=48/10 準住:Vs=30/10<Vd=8m×4/10=32/10 延べ面積検討 商:400㎡×48/10=1,920㎡ 準住:200㎡×30/10=600㎡ 合計=2,520㎡ 12 4 敷地面積 商と準住は600㎡で同じ面積 建蔽率の検討 商:8/10→10/10 準住:6/10→8/10(防火耐火+角地) 敷地全体の建蔽率は、敷地面積が同じなので、(10/10+8/10)/2=9/10 容積率の検討 Wa=(12-10)(70-35)/70=1m 商:Vs=80/10>Vd=(10m+1m)×6/10=66/10 準住:Vs=30/10<Vd=(10m+1m)×4/10=44/10 敷地全体の容積率は、敷地面積がおなじなので、(66/10+30/10)/2=48/10一級の容積率計算問題は、複雑な問題が多いです!まずは、二級問題を使って容積率の基本計算をしっかり覚えて下さい!! 容積率の問題はこれで終わりです。次回からは、高さの問題に入っていきます。容積率以上に難しいですよ! 今日はこんな言葉です。 『いいことばかりが永遠に続かないように、わるいことばかりも 永遠に続かない。 晴天はいつか雨天に変わり、梅雨は必ず送れてもいつか 明けるのである。 変わる日があることを信じて、不運の時は耐えて 努力を忘れないことだ。』 (瀬戸内 寂聴)

Sep 14, 2021

閲覧総数 3271

-

4

建築士の勉強!第86回(構造力学編第4回トラス)

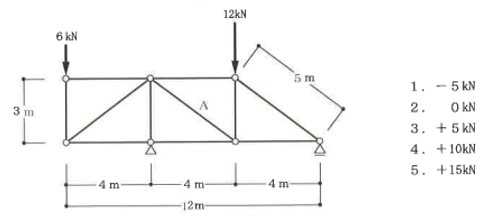

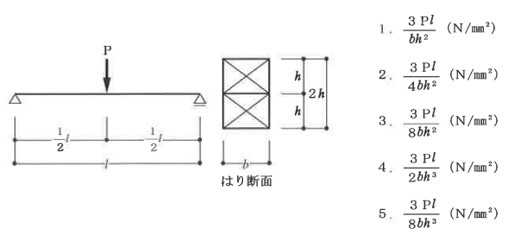

構造力学編第4回(トラス)建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!構造-8 構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(力学) 4.トラス今回は、力学のトラスです。苦手な方が多い問題ですが、トラスと言っても今までやってきた応力の問題と同じなんです! トラスは軸力しかかからないので、曲げやせん断は考える必要がなく、軸力のみ求めればいいんです。ただ、引張(+)なのか圧縮(-)なのかで迷う人が多いですね。原則、引張(+)方向に仮定して、答えが-と出てきたら圧縮(-)と判断すればいいんです。あと、①0部材、②十字部材、③三角形の先端、この三つの考え方は覚えておくと簡単に解ける問題もあります!!(詳しくは解説で)(問題は、一部修正しているものもあります。)***************************************************************問題 □ トラス1-1 トラス(2級)1 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、斜材Aに生じる軸力として、正しいもの は、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。 (2級H14)2 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材Aに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。 (2級H15)3 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み 合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」 、圧縮力を「-」とする。(2級H16)4 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み 合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」 、圧縮力を「-」とする。(2級H17)5 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み 合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」 、圧縮力を「-」とする。(2級H18)6 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み 合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」 、圧縮力を「-」とする。(2級H19)7 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力NA、NB、 NCの組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力 を「+」、圧縮力を「-」とする。(2級H20)8 図のような下向きの荷重Pを受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる圧縮力・ 引張力の組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。(2級H21)9 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み合 わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、 圧縮力を「-」とする。(2級H22)10 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材Aに生じる軸方向力として、正しい ものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(2級H23)11 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材Aに生じる軸方向力として、正しい ものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。なお、接転間距離はすべて2mとする。(2級H24)12 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材Aに生じる軸方向力として、正しい ものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。なお、接転間距離はすべて2mとする。(2級H25)13 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、部材Aに生じる軸方向力として、正しい ものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(2級H26)14 図のような荷重P受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み合 わせとして、正しいものは、次のうちどれか。(2級H27)15 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、部材Aに生じる軸方向力の値として、正 しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」 とする。(2級H28)16 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み合 わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、 圧縮力を「-」とする。(2級H29)17 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み合 わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、 圧縮力を「-」とする。(2級H30)18 図のような荷重P受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み合 わせとして、正しいものは、次のうちどれか。(2級R01)19 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、部材Aに生じる軸方向力の値として、正 しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」 とする。(2級R02)20 図のような荷重条件が異なる静定トラスA、B、Cにおいて、軸方向力が生じない部材の 本数の組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、荷重条件以外の条 件は、同一であるものとする。(2級R03)21 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、支点Bに生じる鉛直反力VBと部材AB、 CDにそれぞれ生じる軸方向力NAB、NCDの組み合わせとして、正しいものは、次のう ちどれか。ただし、鉛直反力の方向は上向きを[+]、下向きを[-]とし、軸方向力は、 引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。(2級R04)1-2 トラス(1級)1 図のような荷重を受けるトラスにおいて、上弦材ABに生じる軸方向力として、正しい ものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(1級H17)2 図のような荷重を受けるトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(1級H18)3 図のような荷重を受けるトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(1級H19)4 図のような荷重を受けるトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(1級H20)5 図のような荷重Pを受けるトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(1級H23)6 図のような荷重が作用するトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。 (1級H24)7 図のようなトラスに荷重Pが作用したときの部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。 (1級H25)8 図のような水平荷重が作用するトラスにおいて、部材A~Eに生じる軸力の組合わせとし て、正しいものは、次のうちどれか。ただし、表中「引」は引張力、「圧」は圧縮力を 示す。(1級H26)9 図のような鉛直荷重Pを受けるトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正し いものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」と する。(1級H27)10 図のような鉛直荷重が作用するトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正し いものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」と する。(1級H28)11 図のような荷重が作用するトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。 (1級H29)12 図のような水平荷重Pが作用するトラスにおいて、部材A及びBに生じる軸力の組合わせ として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮 力を「-」とする。(1級H30)13 図のような荷重が作用するトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。 (1級R01)14 図のような荷重が作用するトラスにおいて、部材A、B、C及びDに生じる軸方向力をそれ ぞれNA、NB、NC及びNDとするとき、それらの値として、誤っているものは、次のうち どれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。(1級R02)15 図のような荷重が作用するトラスにおいて、部材A、B及びCに生じる軸方向力をそれ ぞれNA、NB及びNCとするとき、それらの大小関係として、正しいものは、次のうちど れか。ただし、 全ての部材は弾性部材とし、自重は無視する。また、軸方向力は、引張 力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(1級R04)***************************************************************** 解説 □ トラスの解き方 ① 0部材を見極める!・2コか3コの法則!(接点に対して、角度をもった2つの部材は2つとも軸力は0となる。 接点に対して、3つの部材のうち2つは直線の場合残りの1部材は軸力0となる)② 十字部材を見極める!・接点に対して十字に部材がある場合、ΣX=0、ΣY=0が成り立つ③ 三角形の先端を見極める!・接点に対して角度をもって三つの部材があるとき、一つの力が解れば三角比で求めることが できる。その際、接点を襲ている部材は「圧縮」、接点を引張っている部材は「引張」と判 断する。 ④ 切断法(一般的な応力の求め方と同じ)1) 反力を仮定して、図中に書き入れる。2) 応力を求める位置で構造物を左右(上下)に切断し、何方か一方を選択する。選択する方に 支点があれば、切断する前に反力を求める。3) 切断した図を描き、切断位置に応力を仮定し、図の中に書き入れる。(切断位置より外側 に軸力の方向を仮定する。引張側に仮定)4) つり合い条件式により、応力を求める。・NAは、ΣMO=0より求める。 NBは、X,Yに分解してΣY=0より求め、三角比によりる斜め に戻す。NCは、ΣY=0より求める。5) 応力の向きを検討する。6) 仮定と同じ方向(切断位置から外側向き)は引張、逆は圧縮と判断する1-1 トラス(2級)1 切断法で求める。ΣMB=0より、反力VCを求める。 -6KN×4m+12KN×4m-VC×8m=0 VC=3KN(↑) NAをX,Y成分に分解し、ΣY=0より、NAYを求める。 -12KN+3KN+NAY=0 NAY=9KN(↑) 三角比よりNAを求める。5:NA=3:9KN NA=15KN(引張) 正解 5番2 切断法で求める。ΣMB=0より、反力VCを求める。 -3KN×4m-VC×4m=0 VC=3KN(↓) ΣY=0より、NAを求める。-2KN-3KN-NA=0 NA=-9KN(圧縮) 正解 1番3 切断法で求める。反力VD=1.5P(↑)(式省略) ΣMO=0より、NAを求める。 +1.5P2ℓ-P×ℓ+NA×ℓ=0 NA=-2P(圧縮) NBをX,Y成分に分解し、ΣY=0よりNBYを求める。 +1.5P-P-NBY=0 NBY=0.5P(↓) 三角比よりNBを求める。1:0.5P=√2:NB NB=0.5√2P(引張) ΣMA=0より、NCを求める。+1.5P×ℓ-NC×ℓ=0 NC=1.5P(引張) 正解 4番 4 切断法で求める。ΣMO=0より、NAを求める。 +2KN×3m-NA×3m=0 NA=2KN(引張) ΣX=0よりNBを求める。+2KN-NB=0 NB=2KN(引張) ΣMQ=0より、NCを求める。+2KN×3m+NC×3m=0 NC=-2KN(圧縮) 正解 5番5 切断法で求める。反力VE=1KN(↑)(式省略) ΣMO=0より、NAを求める。 -1KN×4m-NA×2m=0 NA=-2KN(圧縮) NBをX,Y成分に分解し、ΣY=0よりNBYを求める。 +1KN-NBY=0 NBY=1KN(↓) 三角比よりNBを求める。1:1=√2:NB NB=√2P(引張) ΣMQ=0より、NCを求める。-1KN×2m+NC×2m=0 NC=1KN(引張) 正解 1番6 NAは十字部材により、NA=-3KN(圧縮) NCは0部材、NC=0 NBは切断法で求める。NBをX,Y成分に分解し、ΣX=0よりNBXを求める。 +4KN-NBX=0 NBX=4KN(←) 三角比よりNBを求める。4:3=5:NB NB=5KN(引張) 正解 2番7 NCは三角形の先端より、NC=10KN(引張) NA、NBは切断法で求める。ΣMQ=0より、NAを求める。 +6KN×4m+6KN×8m-NA×4.8m(三角比より距離を求める)=0 NA=15KN(引張) ΣMO=0より、NBを求める。 -6KN×4m-NB×4.8m(三角比より距離を求める)=0 NB=5KN(引張) 正解 2番8 NBは十字部材なので、NB=-P(圧縮) NA、NCは切断法で求める。 反力VD=1.5P(↑)(式省略) ΣMO=0より、NAを求める。 +1.5P×2ℓ-P×ℓ+NA×ℓ=0 NA=-2P(圧縮) ΣMQ=0より、NCを求める。+1.5P×ℓ-NC×ℓ=0 NC=1.5P(引張) 正解 2番9 切断法で求める。ΣMO=0より、NAを求める。+1KN×3m-NA×3m=0 NA=1KN(引張) ΣMQ=0より、NCを求める。+1KN×3m+NC×3m=0 NC=-1KN(圧縮) ΣX=0より、NBを求める。+1KN-N=0 NB=1KN(引張) 正解 4番10 切断法で求める。反力VC=3KN(↑)(式省略) NAをX,Y成分に分解して、ΣY=0よりNAYを求める。 -2KN+3KN-NAY=0 NAY=1KN(↓) 三角比よりNAを求める。 1:1=√2:NA NA=√2KN(引張) 正解 2番11 切断法で求める。反力VB=3KN(↑)(式省略) ΣMO=0よりNAを求める。 +3KN×2m+NA×√3=0 NA=-6/√3KN 分母側に√があるので有理化する。 -6/√3×√3/√3=-2√3(圧縮) 正解 4番12 切断法で求める。ΣMO=0よりNBを求める。 -1KN×4m-2KN×2m-NB×2m=0 NB=-4KN(圧縮) NAをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNAYを求める。 -1KN-2KN+NAY=0 NAY=3KN(↑) 三角比よりNAを求める。1:3=√2:NA NA=3√2KN(引張) NCもNAと同様に求める NC=3√2KN(引張) 正解 1番13 切断法で求める。反力VB=2KN(↑)(式省略) NAをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNAYを求める。 +2KN+NAY=0 NAY=-2KN(↓) 三角比よりNAを求める。1:-2=√2:NA NA=-2√2KN(圧縮) 正解 5番14 NBとNCは0部材より、NB=0、NC=0 反力VEは上向き反力(↑) 三角形の先端より、NC=引張 正解 1番15 切断法で求める。NAをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNAYを求める。 -2KN-2KN-NAY=0 NAY=-4KN(↑) 三角比よりNAを求める。1:-4=√2:NA NA=-4√2KN(圧縮) 正解 5番16 切断法で求める。ΣMD=0より、NAを求める。 1KN×6m+2KN×3m-NA×3m=0 NA=4KN(引張) ΣME=0よりNCを求める。1KN×3m+NC×3m=0 NC=-1KN(圧縮) NBをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNBXを求める。 1KN+2KN+NBX=0 NBX=-3KN(←) 三角比よりNBを求める。1:-3=√2:NB NB=-3√2KN(圧縮) 正解 3番17 三角形の先端より、NA=+12KN(引張)、NB=-6√3(圧縮) 0部材より、NC=0 正解 2番18 0部材より、A=3本、B=1本、C=2本 正解 4番19 切断法で求める。反力VC=1KN(↑)(式省略) NAをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNAYを求める。1KN+NAY=0 NAY=-1KN(↓) 三角比よりNAを求める。1:-1=√2:NA NA=-√2KN(圧縮) 正解 2番20 0部材より、A=5本、B=4本、C=2本 正解 4番21 ΣMA=0よりVBを求める。10KN×4m-VB×2m=0 VB=20KN(↑) 切断法によりNABを求める。 ΣMO=0より -20×1m+10KN×2m+NAB×2m=0 NAB=0 NCDは0部材により、NCD=0 正解 1番1-2 トラス(1級) 1 切断法で求める。反力VD=4P(式省略) ΣMC=0よりNABを求める。 -P×2ℓ-2P×ℓ+4P×ℓ+NAB×ℓ=0 NAB=20KN(↑) NAB=0 正解 3番2 切断法で求める。反力VC=1.5P(式省略) NABをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNABYを求める。 1.5P-P-NABY=0 NABY=1/2P(↓) 三角比よりNABを求める。1:1/2=√2:NAB NAB=+P√2/2(引張) 正解 4番3 NBD、NBEは0部材なので、B点は十字部材となる。NAB=+P(引張) 正解 4番4 切断法で求める。ΣMD=0よりNABを求める。 -P×2ℓ-2P×ℓ+NAB×√2ℓ=0 NAB=+4P/√2 有理化して4P/√2×√2/√2=+2P√2(引張) 正解 5番5 切断法で求める。左側支点の反力V=1P/3(↑)(式省略) NABをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNABYを求める。 +1P/3-NABY=0 NABY=1/3P(↓) 三角比よりNABを求める。√3:1P/3=2:NAB NAB=+2P/3√3(引張) 正解 3番6 切断法で求める。反力VC=5P/2(↑)(式省略) NABをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNABYを求める。 +5P/2-P-NABY=0 NABY=3P/2(↓) 三角比よりNABを求める。1:3P/2=√2:NAB NAB=+3P√2/2(引張) 正解 4番7 切断法で求める。反力VC=P/2(↓)(式省略) NABをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNABYを求める。 -P/2-NABY=0 NABY=-P/2(↑) 三角比よりNABを求める。1:-P/2=√2:NAB NAB=-P√2/2(引張) 正番 1番8 F点で三角形の先端を考えると、NC=圧縮、NB=引張 G点で考えると、反力VGは下向きとなるので、三角形の先端からNA=引張、 NE=圧縮 NDは切断法で考えΣMF=0より、荷重Pが反時計回りなのでNDは 時計回りでないと釣り合わないので仮定の向きと逆になる。ND=圧縮 正番 1番9 切断法で求める。反力VC=P(↓)(式省略) NABをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNABYを求める。 -P+NABY=0 NABY=P(↑) 三角比よりNABを求める。1:P=√2:NAB NAB=+P√2(引張) 正解 3番10 切断法で求める。反力VC=2P(↑)(式省略) ΣMO=0よりNABを求める。 2P×3ℓ/2-P×3ℓ/4-NAB×ℓ√3/2=0 NAB=+18P/4√3 有理化して+3P√3/2(引張) 正解 4番11 切断法で求める。左側支点反力V=2P(↑)(式省略) NABをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNABYを求める。 +2P-P-NABY=0 NABY=P(↑) 三角比よりNABを求める。1:P=√2:NAB NAB=+P√2(引張) 正解 4番12 切断法で求める。NAをX,Y成分に分解、ΣX=0よりNAXを求める。 +P+NAX=0 NAX=-P(←) 三角比よりNAを求める。1:P=√2:NA NAB=-P√2(圧縮) ΣMC=0よりNBを求める。P×3m-NB×3m=0 NB=P(引張) 正解 3番13 切断法で求める。反力VC=6/7P(↑)(式省略) NABをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNABYを求める。 +6P/7-P-NABY=0 NABY=-P/7(↑) 三角比よりNABを求める。√3:-P/7P=2:NAB NAB=-2P/7√3(圧縮) 正解 2番14 反力V=5P/2(↑)(式省略) 三角形の先端よりNAを求める。1:5P/2=√2:NA NA=-5P√2/2(圧縮) 切断法で求める。ΣME=0よりNBを求める。 5P/2×2ℓ-P×ℓ+NB×ℓ=0 NB=-4P(圧縮) NCをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNCYを求める。 +5P/2-P-P+NCY=0 NCY=-P/2(↓) 三角比よりNCを求める。1:-P/2=√2:NC NC=-P√2/2(圧縮) 0部材より、ND=0 正解 2番15 切断法で求める。反力VE=0(式省略) NBをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNBYを求める。 -P+NBY=0 NBY=P(↑) 三角比よりNBを求める。1:P=√2:NB NB=P√2(引張) ΣMF=0よりNAを求める。-P×ℓ+NA×ℓ=0 NA=P(引張) NCをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNCYを求める。 -P-P+NCY=0 NCY=2P(↑) 三角比よりNBを求める。1:2P=√2:NC NC=2P√2(引張)∴NA<NB<NC 正解 1番今回は力学のトラスの問題でした。力学の中では苦手な方が多い問題の一つですが、三つのポイント①0部材、②十字部材、③三角形の先端は必ず覚えて下さい。切断法はどんな問題でも使えますが、この三つのポイントを使えばもっと簡単に解ける問題が多くあります。次回は文章問題の各種構造へ入っていきます。RC造・S造。木造が中心ですが文章問題では最もよく出題されている分野です!! 今日はこんな言葉です! 『仕事をする時、この仕事が好きだと思わなければ、 仕事のほうがついてきてくれません。 相手が心を打たれるような情熱がなければ、何事 もうまくいくわけがありません。』 (瀬戸内寂聴)

Sep 16, 2022

閲覧総数 2727

-

5

建築士の勉強!第92回(構造文章編第10回 鉄骨造-6(梁の設計・局部座屈))

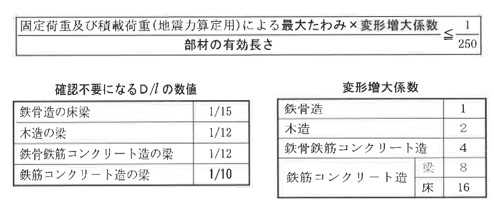

文章編第10回(鉄骨造-6(梁の設計・局部座屈)) 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!構造-14構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(文章)10.鉄骨造-6(梁の設計・局部座屈) 今回は、鉄骨造の梁の設計と局部座屈に関しての問題です。梁の設計では横座屈が出てきます。鉄骨造においては、柱の圧縮座屈、梁の横座屈、部材の局部座屈と3つの座屈がありますので、特徴をしっかり押さえてください! (問題は、一部修正しているものもあります。) **************************************************** 問題 □ 鉄骨造-梁の設計(横座屈・たわみ) 梁の設計(横座屈・たわみ)2級(1、2は構造計画等で出題) 1 鉄骨造建築物において、大梁は、材端部が十分塑性化するまで、継手で破断が生じな いようにする。(2級R02)2 鋼材のヤング係数は、一般に、引張強さに影響されないことから、引張強さの小さい鋼 材から大きい鋼材に変更しても、梁のたわみは小さくならない。(2級H26)3 はりの設計においては、強度面だけで断面を決定するのではなく、剛性を確保してたわ みを小さくして、震動障害などが生じないように注意する。(2級H14)4 主要な梁材のたわみは、通常の場合、スパンの1/300以下とする。(2級H15)4 座屈を拘束するための補剛材には、剛性と強度が必要である。(2級H18,H27)6 H形断面梁の設計においては、一般に、横座屈の影響を考慮する理必要がある。 (2級H18,H25)7 H形鋼を梁に用いる場合、一般に、曲げモーメントをウエブで、せん断力をフランジで 負担させるものとする。(2級H19,H24,R02)8 荷重面内に対称軸を有し、かつ、弱軸回りに曲げモーメントを受ける溝形鋼について は、横座屈を考慮する必要はない。(2級H19,H22)9 梁の横座屈を防止するために、板要素の幅厚比が制限されている。(2級H21)10 H形鋼の梁においては、一般に、せん断力の大部分をウエブで、曲げモーメントの大部 分をフランジで負担する。(2級H25)11 横座屈のおそれがある曲げ材の許容曲げ応力度は、曲げ材の細長比が大きいものほど小 さい。(2級H27)12 長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの1/300以下と し、片持ち梁の場合では1/250以下とする。(2級H29)13 H形断面を有する梁が、強軸まわりに曲げを受ける場合、梁の細長比が大きいほど許容 曲げ応力度が小さくなる。(2級H29)14 充腹型の梁の断面係数は、原則として、断面の引張側のボルト孔を控除した断面につ いて算出する。(2級R01)15 鉛直方向に集中荷重が作用するH形鋼梁において、集中荷重の作用点にスチフナを設け る場合、スチフナとその近傍のウエブプレートの有効幅によって構成される部分を圧縮 材とみなして設計する。(2級R01)16 トラスの玄材においては、一般に、構面内の座屈に関する座屈長さを、接点間距離とす ることができる。(2級R02,R04)17 断面の弱軸まわりに曲げモーメントを受けるH形鋼の梁については、横座屈を考慮する 必要はない。(2級R02)18 H形鋼の梁の横座屈を防止するために、圧縮側フランジに補剛材を配置する。 (2級H23)19 長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの1/300以下と し、片持ち梁ではスパンの1/150以下とする。(2級H23,H30)20 H形鋼の梁においては、一般に、せん断力の大部分をウエブで負担するように設計する。 (2級H28)21 母屋などに用いる水平材において、長期に作用する荷重に対するたわみは、通常の場 合、仕上 げ材に支障を与えない範囲で、スパンの 1/300 を超えることができる。 (2級R03)22 トラスにおいて、ウェブ材の構面内座屈は、材端支持状態が特に剛である場合を除き、 節点間距離をもって座屈長さとする。(2級R03)23 H形断面を有する梁が強軸まわりに曲げを受ける場合、梁の細長比が大きいほど許容曲 げ応力度は大きくなる。(2級R04)梁の設計(横座屈・たわみ) 1級(1は構造計画等で出題)1 鉄骨造の建築物において、大スパンの梁部材に降伏点の高い鋼材を用いることは、鉛直 荷重による梁の弾性たわみを小さくする効果がある。(1級H26)2 せいの高いⅠ形の断面を有するはりに設ける中間スチフナは、ウエブのせん断座屈に対 する耐力を高める効果がある。(1級H15)3 円形鋼管の許容曲げ応力度は、径厚比の制限に従う場合、許容引張応力度と同じ値とす ることができる。(1級H16)4 H形鋼の梁の横座屈を抑制するための方法として、圧縮側のフランジの横変位を拘束で きるように横補剛材を取り付ける。(1級H16)5 (地上3階建、柱と梁にH形鋼、筋かいに山形鋼、張り間方向をラーメン、けた行方向 を筋かい構造とした建築物において)はりの継手は、せん断力をフランジ継手が負担 し、曲げモーメントをウェブ継手が負担するものとして設計した。(1級H15)6 (地上3階建、柱と梁にH形鋼、筋かいに山形鋼、張り間方向をラーメン、けた行方向 を筋かい構造とした建築物において)小梁と大梁との接合部は、小梁を単純梁として扱 う場合、小梁からのせん断力に対して設計した。(1級H15)7 H型断面の梁において、横座屈を生じないようにするために、この梁に直交する小梁の 本数を増やした。(1級H17,H21)8 応力が許容応力度以下となった梁のたわみを小さくするために、SN400Bから同じ断 面寸法のSN490Bに変更した。(1級H17)9 高張力鋼を使用して梁を設計する場合、長期の設計応力から断面を決定する際に、鉛直 たわみが大きくならないようにした。(1級H19)10 弱軸まわりに曲げを受けるH形鋼の許容曲げ応力度は、幅厚比の制限に従う場合、許容 引張応力度と同じ値とすることができる。(1級H21,H25,R04)11 H型断面梁の変形能力の確保において、梁の長さ、断面の形状・寸法が同じであれば、 等間隔に設置する横補剛の必要箇所数は、梁材が「SN490材の場合」より「SS400材 の場合」の方が少ない。(1級H22)12 H型断面の梁の変形能力の確保において、梁の長さ及び部材断面が同じであれば、等間 隔に設置する横補剛の必要箇所数は、SN490の場合の個所数の方が、SS400の場合の 個所数以上となる。(1級H18)13 剛接架構において、SN400材を用いる代わりに同一断面のSN490材を用いても、弾性 変形を小さくする効果はない。(1級H20)14 H形断面の梁の許容曲げ応力度を、鋼材の基準強度、断面寸法、曲げモーメントの分布 及び圧縮フランジの支点間距離を用いて計算した。(1級H23)15 H形鋼の梁の横座屈を抑制するため、梁の弱軸まわりの細長比を小さくした。 (1級H23)16 梁の弱軸まわりの細長比が200で、梁の全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場 合、梁の鋼種がSN400BよりSN490Bのほうが横補剛の必要箇所は少なくなる。 (1級H25)17 H形鋼を用いた梁に均等間隔で横補剛材を設置して保有耐力横補剛とする場合におい て、梁をSN400Bから同一断面のSN490Bに変更したので、横補剛の数を減らした。 (1級H28,R01)18 曲げ剛性に余裕のあるラーメン構造の梁において、梁せいを小さくするために、建築構 造用圧延鋼材SN400B材の代わりにSN490B材を用いた。(1級H29,R03)19 鉄骨梁のせいがスパンの1/15以下の場合、建築物の使用上の支障が行ないことを確かめ るには、固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値が所定の数値以下であることを確 認すればよい。(1級H25)20 H形鋼の梁の横座屈を抑制するため、圧縮側のフランジの横変位を拘束できるように横 補剛材を取り付けた。(1級H26,R03)21 大梁にH形断面材を用いる場合、梁端部のフランジに水平ハンチを設けることにより、 梁端接合部に作用する応力度を減らすことができる。(1級H27)22 トラスの弦材の座屈長さは、清算によらない場合、構面内座屈に対しては接点間距離と し、構面外座屈に対しては横方向に補剛された支点間距離とする。(2級H27)23 ラーメン架構の柱及び梁に、SN400材を用いる代わりに同一断面のSN490材を用いる ことで、弾性変形を小さくすることができる。(1級H27,R02)24 平面計画上、梁の横座屈を防止するための横補剛を梁の全長にわたって均等間隔に設 けることができなかったので、梁の端部に近い部分を主として横補剛する方法を採用 した。(1級H29)25 H型断面の梁の横座屈を防止するための横補剛材は、強度だけではなく、十分な剛性を 有する必要がある。(1級H24,H30)26 梁の横座屈を防止するための横補剛には、「梁全長にわたって均等間隔で横補剛する方 法」、「主として梁端部に近い部分を横補剛する方法」等がある。(1級H30)28 H形鋼等の開断面の梁が曲げを受けたとき、ねじれを伴って圧縮側のフランジが面外に はらみだして座屈する現象を横座屈という。(1級R02)29 梁の横座屈を防止するための横補剛材を梁全長にわたって均等間隔に設けることができ なかったので、梁の端部に近い部分を主として横補剛する方法を採用した。(1級R03)30 小梁として、冷間成形角形鋼管を使用したので、横座屈が生じないものとして曲げモー メントに対する断面検討を行った。(1級R03)31 (露出柱脚、桁行方向は梁をピン接合としたブレース構造、張り間方向は純ラーメン構 造、桁行方向におけるブレースの水平力分担率は100%、耐震計算ルート2の場合)張 り間方向の梁は、横座屈を抑制するために、全長にわたって均等間隔で横補剛を行っ た。(1級H24)32 鉄骨梁のせいがスパンの1/15 以下であったので、固定荷重及び積載荷重によるたわみ の最大値を有効長さで除した値が所定の数値以下であることを確認することにより、建 築物の使用上の支障が起こらないことを確かめた。(1級R04)33 地震時に梁端部が塑性化するH形鋼梁について、一次設計時に許容曲げ応力度を圧縮フ ランジの支点間距離を用いて算定したことにより、十分な塑性変形能力が確保されてい るものと判断した。(1級R04)34 H形鋼を用いた梁の全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合、梁のせい、断面積 及びウェブ厚さが同一であれば、フランジ幅が大きい梁ほど必要な横補剛の箇所数は多 くなる。(1級R04)□ 鉄骨造-局部座屈(幅厚比)局部座屈(幅厚比) 2級1 鋼管には、局部座屈を起こさないように、管径と管厚の比の限度が定められている。 (2級H14)2 部材がほぼ降伏点に達するまで局部座屈を起こさないようにするため、平板要素の幅厚 比が定められている。(2級H16)3 鉄骨部材は、板厚要素の幅厚比や鋼管の径厚比が小さいものほど、局部座屈を起こしや すい。(2級H18)4 部材の局部座屈を避けるためには、板要素の幅厚比や円形鋼管の径厚比は大きいものと することが望ましい。(2級H20)5 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が大きいものほど、局部座屈を起こしや すい。(2級H22,H24)6 軽量鉄骨構造に用いる軽量形鋼は、板要素の幅厚比が大きいので、ねじれや局部座屈を 起こしやすい。(2級H23,H26)7 H形鋼は、板要素の幅厚比が小さいものほど、局部座屈が生じやすい。(2級H27)8 形鋼の許容応力度設計において、板厚要素の幅厚比が制限値を超える場合は、制限値を 超える部分を無効とした断面で検討する。(2級H21,H23,H29)9 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が大きいものほど、局部座屈が生じにく い。(2級R01)10 柱及び梁材の断面において、構造耐力上支障のある局部座屈を生じさせないための幅厚 比は、炭素鋼の基準強度(F値)により異なる。(2級R03)局部座屈(幅厚比) 1級1 ラーメン構造において、靭性を高めるために、塑性化が予想される柱又ははりについて は、断面の幅厚比の小さい部材を用いる。(1級H15)2 柱・梁に使用する材料をSN400BからSN490Bに変更したので、幅厚比の制限値を小さ くした。(1級H17)3 耐震計算ルート2を適用する場合、柱部材を構成する板要素の幅厚比を大きくして、圧 縮応力を受ける部分に局部座屈を生じることがなく、より大きな塑性変形能力が得られ るようにした。(1級H20)4 構造特性係数Dsを算出するための部材種別がFA材であるH形鋼(炭素鋼)の梁につい て、幅厚比の規定値は、フランジよりウエブの方が小さい。(1級H20)5 柱・梁に使用する材料をSN400BからSN490Bに変更したので、幅厚比の制限値を大き くした。(1級H21)6 H形鋼の柱において、フランジの局部座屈を防ぐため、フランジ厚を薄くし、フラン ジ幅を広げた。(1級H23)7 H形断面梁の設計において、フランジの局部座屈を生じにくくするため、フランジの幅 厚比を小さくした。。(1級H28)8 ラーメン構造において、靭性を高めるために、塑性化が予想される柱又ははりについて は、幅厚比の大きい部材を用いる。(1級H25)9 梁に使用する材料をSN400BからSN490Bに変更したので、幅厚比の制限値を大きくし た。(1級H26)10 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められている柱及び梁の幅厚比の上限値は、 基準強度Fが大きいほど大きくなる。(1級H27)11 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められているH形鋼(炭素鋼)の梁の幅厚比 の上限値は、フランジよりウエブの方が大きい。(1級H27)12 H形鋼の梁の設計において、板厚要素の幅厚比を小さくすると、局部座屈が生じにくく なる。(1級R02)13 柱及び梁に使用する鋼材の幅厚比の上限値は、建築構造用圧延鋼材SN400Bに比べて SN490Bのほうが大きい。(1級R03)14 柱及び梁の種別をFAとするための幅厚比の上限値は、基準強度が大きいほど小さくな る。(1級H24)15 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められているH形鋼(炭素鋼)の柱及び梁の 幅厚比の上限値は、フランジよりウエブの方が大きい。(1級H30,R01)16 柱及び梁に使用する鋼材の幅厚比の上限値は、建築構造用圧延鋼材SN400Bより建築構 造用圧延鋼材SN490Bのほうが大きい。(1級H30)17 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められている柱及び梁の幅厚比の上限値は、 基準強度Fが大きいほど小さくなる。(1級R01)*************************************************** 解説 □ 鉄骨造-梁の設計(横座屈・たわみ) ① 鋼材は、強度(降伏点、引張強さ)を大きくしてもヤング係数は変わらないので、同じ断面であれば、弾性たわみは変わらない。 単純ばり集中荷重のたわみ式(δ=Pℓ³/48EI)の中でヤング係数は一定なので、I(断面二次モーメント=断面形状)を大きくするとたわみは小さくなる。 ② 梁の設計は一次設計において、強度に関する検討(許容応力度の検討)と使用上の検討(たわみ(剛性)の検討)を行う。 梁材のたわみは長期に作用する荷重に対して、スパンの1/300以下、片持梁の場合1/250以下とする。ただし、母屋、胴縁等については、その仕上げに支障を与えない範囲でこの限界を超えることができる。(鋼構造許容応力度設計基準) ③ 梁のたわみ(剛性)の検討において、梁せい/有効長さ の値が1/15以下の場合は、下記式にて確認を行う。(平成12年建告1459号) 部材の有効長さに対する、(固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値とクリープを考慮した変形増大係数の積)の値が1/250以下となるようにする。 ④ H形鋼の梁のように強軸回りに曲げを受ける部材には、圧縮側がある荷重に達すると、急に構面外(面外方向)にはらみだす横座屈が起こるため、許容曲げ応力度(一次設計における検討)は、横座屈を考慮して与えられている。材幅に比べて材せいが大きい(弱軸まわりの細長比が大きい)ほど、横座屈が生じやすい。鋼管、箱型断面部材、溝形鋼などの弱軸まわりに曲げを受ける対象断面では、横座屈現象が生じない。 ⑤ 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。横補剛材には、曲げモーメントを受ける梁の圧縮側フランジ等が構面外(横)にねじれ、座屈しようとするのを押さえる剛性と強度が必要となる。 梁の許容曲げモーメントは、梁材(曲げ材)の細長比が大きい(縦長形状)ほど横座屈を生じやすくなるので小さくなる。 ⑥ H形断面の梁の許容曲げ応力度は、その断面寸法の他に、鋼材の基準強度、曲げモーメント分布および圧縮フランジの支点間距離(横補剛間隔)によって決定される。 ⑦ 十分に塑性変形が生じるまで横座屈しないようにした横補剛を保有耐力横補剛(二次設計における検討)という。保有耐力横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設ける方法とがある。また、保有耐力横補剛の間隔は、大梁が400N/㎟級に比べ、490N/㎟級の鋼材によるほうが短くする必要がある。横補剛を均等間隔に設ける場合は、大梁の強度が高いほど個所数は多くなる。 ⑧ H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 ⑨ 充腹形の梁の断面係数は、断面の引張側のボルトまたは高力ボルトの孔を控除した断面について算出する。 ⑩ スチフナーとは、主に板材が座屈しないように補強する材(補剛材)である。中間スチフナーは、材軸に対して直交方向に設けられ、ウエブのせん断座屈を防止する。水平スチフナーは、材軸に対して平行に設けられ、ウエブの曲げ圧縮座屈を防止する。⑪ H形鋼梁に鉛直方向に集中荷重が加わる場合、ウエブの厚さが比較的薄い場合には、圧壊を防ぐためスチフナーを設ける。この場合、スチフナーとその近傍のウエブプレートの有効幅によって構成される部分を圧縮材とみなして許容圧縮応力度の算定を行う。 ⑫ 大梁と小梁の接合部において、小梁を単純ばりとして扱う場合は、接合部では小梁のウエブのみを接合し、小梁からのせん断力に対して設計する。 ⑬ 大梁にH形鋼断面材を用いる場合、梁端部のフランジに水平ハンチを設けることにより、梁端接合部に作用する応力度を減らすことができる。 ⑫ トラスの玄材の構面内の座屈長さは、略算法として接点間距離を座屈長さとして計算する。また、トラスのウエブ材における構面内の座屈長さは、材端条件がガセットプレートのようにピン接合と判断できる場合には、接点間距離を座屈長さとする。構面外座屈の場合の座屈長さは、横補剛間隔(支点間距離)とする。 梁の設計(横座屈・たわみ)2級(1、2は構造計画等で出題) 1 〇 大地震により部材の塑性化が予想される場合には、必要に応じた塑性変形をするま で接合部が破断しないように設計する。このように設計された接合部を、保有耐力 接合と言う。 正しい2 〇 鋼材の強度を変えてもたわみは変わらない。 正しい3 〇 梁の設計は一次設計において、強度に関する検討(許容応力度の検討)と使用上の 検討(たわみの検討=振動障害に対する検討)を行う。 正しい4 〇 梁材のたわみは通常、スパンの1/300以下とする。 正しい5 〇 横座屈を防止するための補剛材には、座屈を押さえるための強度と剛性が必要とな る。 正しい6 〇 H形鋼の梁のように強軸回りに曲げを受ける部材には、圧縮側がある荷重に達する と、急に構面外(面外方向)にはらみだす横座屈が起こるので、これを考慮して設 計しなければならない。 正しい7 × H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 誤り8 〇 鋼管、箱型断面部材、溝形鋼などの弱軸まわりに曲げを受ける対象断面では、横座 屈現象が生じない。 正しい9 × 幅厚比は局部座屈を防止するために制限されている。横座屈防止ではない。 誤り10 〇 H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 正しい11 〇 曲げ材(梁材)の細長比が大きいほど、許容曲げ応力度は小さくなる。 正しい12 〇 梁材のたわみは通常スパンの1/300以下、片持梁の場合1/250以下とする。 正しい13 〇 曲げ材(梁材)の細長比が大きいほど、許容曲げ応力度は小さくなる。 正しい14 〇 充腹形の梁の断面係数は、断面の引張側のボルトまたは高力ボルトの孔を控除した 断面について算出する。15 〇 H形鋼梁に鉛直方向に集中荷重が加わる場合、スチフナーとその近傍のウエブプレ ートの有効幅によって構成される部分を圧縮材とみなして許容圧縮応力度の算定を 行う。 正しい16 〇 トラスの玄材の構面内の座屈長さは、略算法として接点間距離を座屈長さとして計 算する。 正しい17 〇 H形鋼の梁のように強軸回りに曲げを受ける部材には、横座屈があるが、弱軸まわ りに曲げを受ける対象断面では、横座屈現象が生じない。 正しい18 〇 H形鋼の梁に横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。 正しい19 × 梁材のたわみは、片持梁の場合1/250以下とする。 誤り20 〇 H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 正しい21 〇 梁材のたわみは長期に作用する荷重に対して、スパンの1/300以下だが、母屋、胴 縁等については、その仕上げに支障を与えない範囲でこの限界を超えることができ る。 正しい22 〇 トラスのウエブ材における構面内の座屈長さは、材端条件がガセットプレートのよ うにピン接合と判断できる場合には、接点間距離を座屈長さとする。 正しい23 × 許容曲げ応力度は、横座屈を考慮して与えられている。梁の細長比が大きいほど横 座屈が生じやすく、許容曲げ応力度は小さくなる。 誤り梁の設計(横座屈・たわみ) 1級(1は構造計画等で出題)1 × 鋼材は、強度を大きくしてもヤング係数は変わらないので、同じ断面であれば、弾 性たわみは変わらない。 誤り2 〇 中間スチフナーは、材軸に対して直交方向に設けられ、ウエブのせん断座屈を防止 する。 正しい3 〇 柱、梁の許容曲げ応力度fbは、角形鋼管や円形鋼管のような横座屈が起こらない形 状のものは、許容引張応力度ftと同じ(fb=ft)とて設計する。 正しい4 〇 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。正しい5 × H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 誤り6 〇 大梁と小梁の接合部において、小梁を単純ばりとして扱う場合は、接合部では小梁 のウエブのみを接合し、小梁からのせん断力に対して設計する。 正しい7 〇 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。 正しい8 × 鋼材は、強度(降伏点、引張強さ)を大きくしてもヤング係数は変わらないので、 同じ断面であれば、弾性たわみは変わらない。 誤り9 〇 梁の設計は、強度に関する検討とたわみの検討を行う。高張力鋼の場合は強度が高 く、小さな断面でも大きな荷重に耐えられるが、断面が小さいとたわみが大きくな るので注意する必要がある。 正しい10 〇 弱軸回りに曲げを受けるH形鋼は、横座屈を起こさないので、許容曲げ応力度fbは 許容引張応力度ftと同じとすることができる。 正しい11 〇 横補剛を等間隔に入れる場合の個所数は、大梁が400N/㎟級に比べ、490N/㎟級の 鋼材によるほうが多くする必要がある。 正しい12 〇 横補剛を等間隔に入れる場合の個所数は、大梁が400N/㎟級に比べ、490N/㎟級の 鋼材によるほうが多くする必要がある。 正しい13 〇 鋼材は、強度(降伏点、引張強さ)を大きくしてもヤング係数は変わらないので、 同じ断面であれば、弾性たわみは変わらない。 正しい14 〇 H形断面の梁の許容曲げ応力度は、その断面寸法の他に、鋼材の基準強度、曲げモ ーメント分布および圧縮フランジの支点間距離(横補剛間隔)によって決定される。 正しい15 〇 H形鋼は、材幅に比べて材せいが大きい(弱軸回りの細長比が大きい)ほど、横座 屈が生じやすい。 正しい16 × 横補剛を均等間隔に設ける場合は、大梁の強度が高いほど個所数は多くなる。誤り17 × 横補剛を均等間隔に設ける場合は、大梁の強度が高いほど個所数は多くなる。誤り18 〇 梁は強度に関する検討(許容応力度の検討)と使用上の検討(たわみ(剛性)の 検討)を行う。剛性(EI)に余裕がある場合は強度による検討により、より強度の 高い部材を使うことによりサイズを下げることができる。 正しい19 〇 部材の有効長さに対する、(固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値とクリー プを考慮した変形増大係数の積)の値が1/250以下となるように検討する。正しい20 〇 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。 正しい21 〇 大梁端部のフランジに水平ハンチを設けることにより、梁端接合部に作用する応力 度を減らすことができる。 正しい22 〇 トラスの玄材の構面内の座屈長さは、略算法として接点間距離を座屈長さとして計 算する。構面外座屈の場合の座屈長さは、横補剛間隔(支点間距離)とする。 正しい23 × 鋼材は、強度を大きくしてもヤング係数は変わらないので、同じ断面であれば、弾 性たわみは変わらない。 誤り24 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい25 〇 横補剛材には、曲げモーメントを受ける梁の圧縮側フランジ等が構面外(横)にね じれ、座屈しようとするのを押さえる剛性と強度が必要となる。 正しい26 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい27 〇 H形鋼の梁の強軸回りに曲げを受ける(開断面に曲げを受ける)部材には、圧縮側 がある荷重に達すると、急に構面外(面外方向)にはらみだす現象を横座屈という。 正しい28 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい29 〇 鋼管は横座屈現象が生じないので、許容曲げ応力度fb=許容引張応力度ftとして計 算することができる。 正しい30 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい31 〇 部材の有効長さに対する、(固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値とクリー プを考慮した変形増大係数の積)の値が1/250以下となるように検討する。正しい32 × H形断面の梁の許容曲げ応力度は、その断面寸法の他に、鋼材の基準強度、曲げモ ーメント分布および圧縮フランジの支点間距離(横補剛間隔)によって決定され る。圧縮フランジの支点間距離のみでは判断できない。 誤り33 × フランジ幅が大きいほど横座屈しにくくなるので、横補剛の個所数は少なくなる。 誤り□ 鉄骨造-局部座屈(幅厚比) ① 鋼材は、降伏するまでの間に局部座屈を起こさないように、幅厚比(幅/厚さ)が決められている。幅厚比が大きくなる(薄くなる)と局部座屈を起こしやすくなる。局部座屈を起こさないように幅厚比の上限が決められていて、基準強度が大きくなるほど小さく(厳しく)なる。またH形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳しい)。鋼管においても、径厚比(管径と管厚の比)が大きくなると局部座屈を起こしやすくなる。② 幅厚比・径厚比が大きくなると、局部座屈が起きやすく、靭性は低下する。② 軽量鉄骨構造に用いる軽量形鋼は、板厚が薄く、幅厚比が大きくなるため局部座屈を起こしやすい。③ 幅厚比の制限を超えた部材断面については、板厚要素ごとに幅厚比の制限を超えた断面の部分を無効とみなして、断面算定を行う。局部座屈(幅厚比) 2級 1 〇 鋼管には、局部座屈を防止するために径厚比(管径と管厚の比)が定められている。 正しい2 〇 鋼材には、降伏するまでに局部座屈を起こさないように幅厚比が佐田園られている。 正しい3 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 誤り4 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすいので、小さい方が望ましい。 誤り5 〇 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 正しい6 〇 軽量形鋼は、板厚が薄く、幅厚比が大きくなるため局部座屈を起こしやすい。 正しい7 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 誤り8 〇 幅厚比の制限を超えた部材断面については、幅厚比の制限を超えた断面の部分を無 効とみなして、許容応力度設計を行う。 正しい9 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 誤り10 〇 幅厚比の上限は、基準強度が大きくなるほど小さく(厳しく)なる。 正しい局部座屈(幅厚比) 1級1 〇 幅厚比の大きい部材は、局部座屈が起きやすく靭性が低下するので、幅厚比の小さ い部材を用いる。 正しい2 〇 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 正しい3 × 幅厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすくなり、塑性変形能力は得られない。 誤り4 × 幅厚比の規定値は、H形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳し い)。 誤り5 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り6 × 幅厚比=幅/厚さ なので、厚みを薄くし幅を広げると、幅厚比は大きくなり局部 座屈しやすくなる。 誤り7 〇 幅厚比を小さくするほど、局部座屈は生じにくくなる。 正しい8 × 幅厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすくなり、靭性(塑性変形能力)は得ら れない。 誤り9 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り10 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り11 〇 幅厚比の規定値は、H形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳 しい)。ウエブの方が大きい。 正しい12 〇 幅厚比を小さくするほど、局部座屈は生じにくくなる。 正しい13 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り14 〇 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 正しい15 〇 幅厚比の規定値は、H形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳 しい)。ウエブの方が大きい。 正しい16 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り17 〇 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 正しい今回は、たわみと座屈(横座屈・局部座屈)でしたが、座屈には、前回の柱の設計でよく出る圧縮座屈があります。この3つの座屈(圧縮座屈・横座屈・局部座屈)に関しては必ず出題されますのでしっかり特徴を覚えて下さい!今日はこんな言葉です!『安易な道は効率的だし時間もかからない。困難な道は骨が折れるし時間もかかる。しかし、時計の針が進むにしたがって、容易だった道が困難になり、困難だった道が容易になるものだ。 』 (カーネル・サンダース)

Nov 14, 2022

閲覧総数 4591

-

6

建築士の勉強!(法規編第31回)

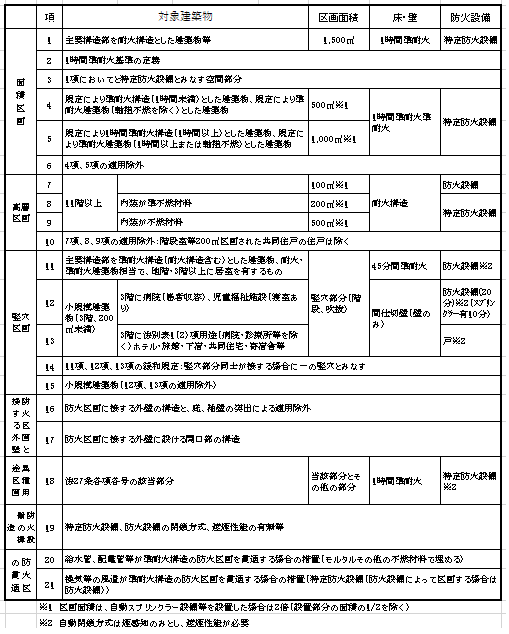

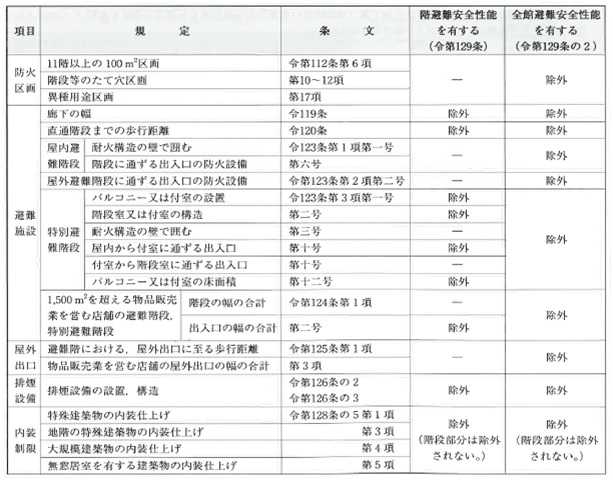

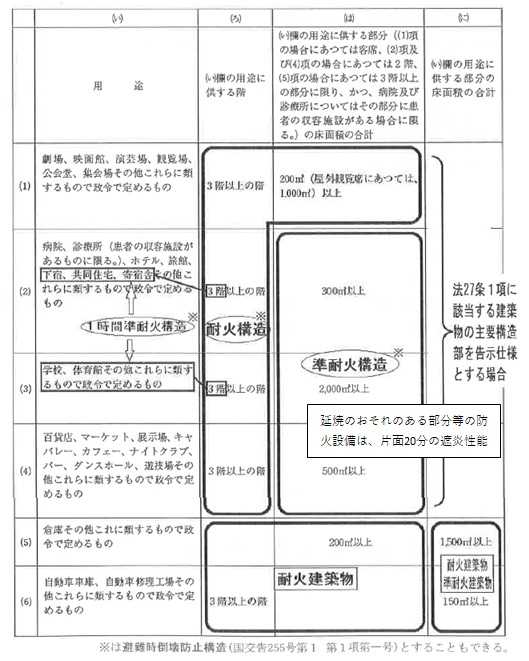

第31回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!法規 5.耐火・防火 耐火・防火は、性能規定などからの用語の定義を問う問題、法27条や法61条からの構造を問う問題、法61条関連問題、防火区画などから出題されます。近年法改正も多くされているところですので最新の問題で確認したですね。今回は、防火区画に関する問題について見ていきましょう!! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)5-4 法26条(木造等建築物の防火壁等) 令113条(木造等の建築物の防火壁等) 令112条(防火区画) 令114条(界壁、間仕切壁、隔壁) 法35条の3(無窓居室の主要構造部) 令111条1項(法35条の3における無窓居室) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 区画に関する問題は、自動式のスプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切り壁はないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、区画避難安全検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行われていないものとする。□ 面積区画 1 平家建て、延べ面積が1,200㎡の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床 面積の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければな らない。(2級H30)2 2階建、延べ面積が1,200㎡の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積 の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなけれ ばならない。(2級H25)3 2階建、延べ面積が1,100㎡の展示場で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積 の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなけれ ばならない。(2級R02)4 延べ面積1.800㎡の物品販売業の物品販売業を営む店舗で、耐火建築物及び準耐火建築物以 外のものは、床面積1,000㎡以内ごとに防火壁又は防火床で区画しなければならない。 (2級H18)5 主要構造部を耐火構造とした建築物で、自動式のスプリンクラー設備をつけたものについ ては、床面積の合計に応じて区画すべき防火区画の規定が緩和される。(1級H22)6 (防火地域及び準防火地域以外で小学校を計画するに際して)延べ面積1,800㎡、地上2階 建の校舎について、主要構造部を防火構造とし、1,000㎡ごとに防火壁又は防火床によって 区画した。(1級H23)7 (防火地域及び準防火地域以外において)延べ面積1,500㎡、地上3階建ての患者の収容施 設がない診療所において、耐火建築物及び準耐火建築物に該当しない木造の建築物としたの で、準耐火構造の防火壁によって床面積の合計750㎡ごとに区画した。(1級H26)8 延べ面積が1,500㎡、耐火建築物及び準耐火建築物以外の木造の2階建の美術館について、 床面積の合計500㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画した。 (1級H27)9 (防火地域及び準防火地域以外で中学校を計画するに際して)延べ面積2,000㎡、地上2階 建としたので、床面積の合計1,000㎡ごとに耐火構造の所定の防火壁(開口部の幅及び高さは、 それぞれ2.5m以下とし、これに所定の特定防火設備を設けたもの)により有効に区画した。 (1級H24) 10 準耐火建築物(主要構造部を準耐火構造としたもの)である延べ面積1,600㎡、平家建て の倉庫は、床面積の合計500㎡又は1,000㎡以内ごとに防火区画しなければならない。 (1級H18) 11 防火区画は、火災の拡大を抑制する等のため、「建築物の用途、構造、階数等に応じた床面 積による区画」、「階段室等の竪穴部分の区画」、「建築物の部分で用途が異なる場合の当 該境界での区画」等について規定されている。(1級H20)□ 高層区画 1 地上11階建ての共同住宅の11階部分で、床面積が100㎡を超えるものは、床面積の合計 100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。 (1級H27)2 準防火地域内においては、地上15階建ての事務所の12階部分で、当該階の床面積の合計が 500㎡のものは、原則として、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画しなければならない。 (1級H16,H28)3 地上15階建ての事務所の15階部分で、当該階の床面積の合計が300㎡のものは、原則とし て、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画しなければならない。(1級R01)4 耐火建築物である事務所の15階の部分で、当該階の床面積の合計が500㎡のものは、原則 として、床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の性能を有する防 火設備で区画しなければならない。(1級H15)5 主要構造部を耐火構造とした延べ面積10,000㎡、地上15階建ての事務所のの12階の事務 室で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、かつ、その下地を準不燃 材料で造ったものは、原則として、床面積の500㎡以内ごとに防火区画しなければならない。 (1級H18)6 防火地域内においては、地上12階建の事務所の11階の部分で、床面積の合計が300㎡のも のは、原則として、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画しなければならない。 (1級H17)□ 竪穴区画 1 主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積200㎡の一戸建て住宅においては、階段の 部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(2級H22)2 4階建ての耐火建築物の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床 面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火 区画しなければならない。(2級H30)3 主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積200㎡の一戸建て住宅においては、階段の 部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。(2級H24,H28)4 主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所において、3階部分に事務室を有する場合は、 原則として、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならな い。(2級H25)5 主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積220㎡の一戸建て住宅においては、原則とし て、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(2級H26)6 主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所の避難階からその直上階又は直下階のみに通 ずる吹抜きとなっている部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、 かつ、その下地を不燃材料で造った場合、吹抜きとなってる部分とその他の部分を防火区画し なくてもよい。(2級H26)7 主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅においては、階段の 部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。(2級H29)8 主要構造部を準耐火構造とした4階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数 が2で、かつ、床面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他 の部分とを防火区画しなくてもよい。(2級R02)9 主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積180㎡の共同住宅においては、原則として、 共用の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(2級H20)10 主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸の部分(住戸 でその階数が2以上であるもの)については、当該竪穴部分以外の部分と耐火構造の床若しく は壁又は所定の防火設備により区画した。(1級H25)11 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積800㎡、地上4階建ての事務所であって、3階以上の 階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該竪穴部分以外 の部分と防火区画しなければならない。(1級H30)12 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅の吹抜きと なっている部分については、当該竪穴部分以外の部分と防火区画しなければならない。 (1級H30)13 主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200㎡ のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 (1級R02)14 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建て住宅において、吹 抜きとなっている部分については、当該竪穴部分以外の部分と防火区画しなくてもよい。 (1級H18,23,27)15 避難階が地上1階であり、地上3階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、主要構 造部を準耐火構造としたものにおいては、原則として、地上2階から地上3階に通ずる吹抜き となってる部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(1級R01)16 主要構造部を準耐火構造とし、3階に居室を有する建築物については、原則として、1階から 3階に通ずる階段の部分とその他の部部とを準耐火構造の床若しくは壁又は所定の性能を有す る防火設備で区画しなければならない。(1級H15)17 主要構造部を耐火構造とした地上5階建のホテル(3階以上の階に客室を有するもの)の昇降 機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければ ならない。(1級H16)18 3階に居室を有するホテルで、主要構造部を準耐火構造としたものにおいて、ダクトスペース の部分とその他の部分とは、不燃材料で造られた床若しくは壁又は防火設備で区画しなければ ならない。(1級H21)19 主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸のうちその階数が2で、かつ、床面積の合計が 150㎡であるものにおける吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくても よい。(1級H21)20 主要構造部を耐火構造とした地下2階、地上5階建の百貨店(各階に売り場を有するもの) の階段の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければな らない。(1級H17)□ 異種用途区画 1 1階の一部を診療所(患者の収容施設がないもの)、その他の部分を事務所の用途に供する 3階建の建築物においては、診療所の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 (2級H22)2 2階建、延べ面積300㎡の事務所の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積が 100㎡)である場合においては、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくても よい。(2級H24)3 2階建の建築物(各階の床面積が100㎡)で、1階が物品販売業を営む店舗、2階が事務所で あるものは、物品販売業を営む店舗の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 (2級H25)4 2階建、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面 積が40㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。 (2級H26)5 1階の一部を床面積50㎡の自動車車庫とし、その他の部分を事務所の用途に供する3階建の 建築物においては、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 (2級H27)6 2階建、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面 積が60㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。 (2級H29)7 2階建ての建築物(各階の床面積が300㎡)で、1階が幼保連携型認定こども園、2階が事務 所であるものは、幼保連携型認定こども園の部分とその他の部分とを防火区画しなければな らない。(2級R02)8 3階建ての事務所の一部が自動車車庫(床面積60㎡)である場合においては、自動車車庫の 部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(2級H20)9 1階及び2階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の各階の床面積の合計がそれ ぞれ1,000㎡)とし、3階以上の階を事務所とする地上8階建の建築物においては、当該店 舗部分と事務所部分とを、原則として、防火区画しなければならない。(1級H30)10 1階から3階までを物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡) とし、4階以上の部分を事務所とする地上10階建ての建築物においては、原則として、当該店 舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。(1級H27)11 1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡)とし、2階以上の部分を 事務所とする地上5階建の建築物においては、原則として、当該自動車車庫部分と事務所部分 とを防火区画しなければならない。(1級H28)12 1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が130㎡)とし、2階及び3階を事 務所とする地上3階建ての建築物においては、原則として、当該自動車車庫部分と事務所部分 とを防火区画しなければならない。(1級R01)13 1階及び2階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の床面積の合計が5,000㎡)と し、3階以上の部分を事務所とする10階建の建築物においては、当該店舗部分と事務所部分と を防火区画しなけれなならない。(1級H17)□ 令114条の区画(界壁・防火上主要な間仕切り・隔壁)1 建築面積200㎡の事務所の小屋組が木造である場合においては、建築基準法施行令第112条 第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構 造の隔壁を設けなければならない。(2級H22)2 老人福祉施設の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、防火構造とし、建築基準法施 行令第112条第4項各号のいずれかに該当する場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せ締めなけ ればならない。(2級H22)3 建築面積が300㎡の建築物の小屋組みが木造である場合においては、原則として、小屋裏の 直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の 隔壁を設けなければならない。(2級H20,H28,H30)4 共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、耐火構造とし小屋裏又は天井裏に 達せしめなければならない。(2級H24)5 寄宿舎の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、天井を強化天井とする場合を除き、 準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(2級H25,H27)6 建築面積が400㎡の物品販売業を営む店舗の小屋組が木造である場合においては、原則とし て、小屋裏の直下の天井を全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に 準耐火構造の隔壁を設けなければならない。(2級H25)7 患者の収容施設を有する診療所の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕 切壁を防火構造とし、天井を強化天井とする場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなけれ ばならない。(2級H26)8 建築面積350㎡の物品販売業を営む店舗の小屋組が木造である場合においては、原則として、 小屋裏の直下の天井を全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐 火構造の隔壁を設けなければならない。(2級H27)9 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、 準耐火構造とし、天井を強化天井とした場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければ ならない。(2級H28)10 長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず、準耐火構造とし、天井を強化天井とする場合 を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(2級H20,H28)11 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下 で、その小屋組みが木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔 壁を設けなければならない。(2級H29)12 有料老人ホームの用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、防火構造とし、天井を強化 天井とした場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(2級H18)13 建築面積400㎡の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下 の天井を全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁 を設けなければならない。(2級H18)14 老人福祉施設の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井ではないもの) については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる ものとした。(1級H16、H25) 15 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井ではないも の)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天 井裏に達せしめなければならない。(1級H21,H30)16 学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)について は、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せし めなければならない。(1級R02)17 準防火地域内においては、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての共同住宅の各戸の界壁(天井は 強化天井ではないもの)は、耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。 (1級H28) 18 事務所の事務室で、所定の規定により計算した採光に有効な窓その他の開口部の面積の合計 が、当該事務室の床面積の1/30であるものを区画する主要構造部を耐火構造とした。 (1級H27)19 百貨店の売場で、窓その他の開口部を有しない場合には、売り場を区画する主要構造部を、 耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。(1級H15)20 防火地域以外の区域内における延べ面積1,000㎡、地上3階建の共同住宅の各戸の界壁は、耐 火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(1級H15)21 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下 で、その小屋組みが木造であり、かつ、けた行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の 隔壁を設けなければならない。(1級H17)22 事務所の事務室において、窓その他の開口部で採光に有効な部分の床面積の合計が、当該事 務室の床面積の1/20未満の場合には、当該事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又 は不燃材料で造らなければならない。(1級H17)□ 区画(扉等の規定)1 建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が 加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国 土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定 防火設備」という。(2級H29)2 防火区画に用いる特定防火設備である防火シャッター等は、閉鎖又は作動をするに際して、 当該設備の周囲の人の安全を確保することができる構造のものとしなければならない。 (1級H22)3 老人福祉施設の用途に供する建築物の防火区画に用いる防火設備は、閉鎖又は作動をする に際して、当該防火設備の周囲の人の安全が確保することができるものとした。(1級H25)4 地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階であ る地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避 難上及び防火上支障のない遮煙性能を有する者でなければならない。(1級R02)5 防火区画に用いる防火設備は、閉鎖又は作動するに際して、当該防火設備の周囲の人の安 全を確保することができるものでなければならない。(1級H20,H23)6 地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階であ る地上1階から地上3階に通ずる階段の部分については、当該竪穴部分以外の部分との区画に 用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。 (1級H27)7 防火区画に用いる防火シャッター等の特定防火設備は、常時閉鎖若しくは作動をした状態 にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものでなければならない。(1級H26,R01)8 屋内に設ける避難階段に通ずる出入り口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、 加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火戸を設置した。(1級H27)9 防火区画に用いる特定防火設備は、随時閉鎖又は作動を出来る構造のものとしなければ ならない。(1級H16)10 主要構造部を耐火構造とした延べ面積2,000㎡の事務所において、防火区画に用いる特定 防火設備は、閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備の周囲の人の安全を確保す ることが出来るものとしなければならない。(1級H18)11 地階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、階段の部分と その他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有す るものでなければならない。(1級H21)□ 区画(設備・スパンドレル・壁床等の規定)1 配電管が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモル タルその他の不燃材料で埋めなければならない。(2級H16,H22)2 給水管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間を準不燃材料で埋め なければならない。(2級H30)3 木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合においては、当該防火壁は耐火構造と し、かつ、通常の火災による防火壁以外の建築物の部分の倒壊によって生ずる応力が伝えら れた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければ ならない。(2級H30) 4 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下としなければならない。 (2級H18,H24)5 木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合、当該防火壁は耐火構造としなければ ならない。(2級H36)6 木造平屋建て、延べ面積1.500㎡の旅館に防火壁を設けなければならない場合、当該防火 壁は、通常の火災による当該防火壁以外の建築物の部分の倒壊によって生ずる応力が伝えら れた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければ ならない。(2級H30)7 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設 備で所定の構造であるものを設けなければならない。(2級H27) 8 配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防 火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(2級H28,R02)9 天井のうち、その下方から通常の火災時の加熱に対しその上方への延焼を有効に防止する ことが出来るものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の 認定を受けたものを、「強化天井」という。(2級H29)10 病院の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁を給水管が貫通する場合においては、当該 管とその間仕切り壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。 (2級H18,H20)11 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画 との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(1級H22)12 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、当該風道に設置すべき特 定防火設備については、火災により煙が発生した場合に手動により閉鎖することができるもの としなければならない。(1級H22)13 共同住宅の用途に供する建築物について、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の壁によ る防火区画を貫通することとなったので、当該管と防火区画との隙間を準不燃材料で埋めた。 (1級H25)14 地上5階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁について は、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られて いる場合においては、当該外壁のうちこれれに接する部分を含み幅90㎝以上の部分を準耐火 構造としなくてもよい。(1級R02)15 防火区画における床及び壁は、耐火構造、準耐火構造又は防火構造としなければならない。 (1級H23) 16 防火区画に接する外壁については、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし、床、 袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁の所定の部分を準耐火構造と する要件が緩和される。(1級H20,H28)17 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、当該風道に設置すべき特 定防火設備については、原則として、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急 激に上昇した場合に自動的に閉鎖するもとしなければならない。(1級H28)18 防火区画である準耐火構造の床又は壁に接する外壁については、原則として、当該外壁のう ちこれらに接せる部分を含み幅90㎝以上の部分を準耐火構造としなければならない。 (1級H16) 19 防火区画における床及び壁は、準耐火構造としなければならない。(1級H20)20 給水管、配電管その他の管が防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画との すき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(1級H20、2級H24)21 地上15階建ての事務所の15階の部分(床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画すべきも のとする)において、冷房設備の風道が当該防火区画を貫通する場合においては、原則と して、当該風道の当該区画を貫通する部分又はこれに近接する部分には、所定の性能を有 する特定防火設備を設けなければならない。(1級H17)22 延べ面積1,500㎡、木造平家建の建築物である旅館に防火壁を設けなければならない場合、 当該防火壁は、耐火構造としなければならない。(1級H15)23 延べ面積1,200㎡、木造、地上2階建ての小学校において、必要とされる防火壁に設ける開 口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造で あるものを設けなければならない。(1級H18,H23)***************************************************************解説 5-4 法26条(木造等建築物の防火壁等) 令113条(木造等の建築物の防火壁等) 令112条(防火区画) 令114条(界壁、間仕切壁、隔壁) 法35条の3(無窓居室の主要構造部) 令111条1項(法35条の3における無窓居室) □法26条(木造等の防火壁等) 耐火建築物、準耐火建築物以外で延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 □令113条(木造等の建築物の防火壁等)1項 防火壁等の構造は各号による一号:耐火構造 二号:通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築部の部分の倒壊によって生ずる応力が 伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法三号:通常の火災時において、当該防火壁又は防火床で区画された部分から屋外に出た火炎によ る当該防火壁又は防火床で区画された他の部分への延焼を有効に防止できるものとして国 土交通大臣が定めた構造方法 四号:防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、特定防火設備と する2項防火壁等を貫通する給水管、風道等の措置は、令112条20項、21項に準ずる□令112条(防火区画)1項(面積区画)主要構造部を耐火構造とした建築物等は、1,500㎡ごとに1時間準耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画しなければならない(スプリンクラー設備等を設けた場合は、3,000㎡)特定防火設備:令109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの4項(面積区画) 主要構造部を準耐火構造(1時間準耐火構造は除く)とした建築物等は、500㎡ごとに1時間準耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画しなければならない(スプリンクラー設備等を設けた場合は、1,000㎡) 一号:強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼 を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるも の又は国土交通大臣の認定を受けたもの) 5項(面積区画) 主要構造部を準耐火構造(1時間準耐火構造)とした建築物等は、1,000㎡ごとに1時間準耐火構造のの床・壁又は特定防火設備で区画しなければならない(スプリンクラー設備等を設けた場合は、2,000㎡) 6項(4項、5項の適用除外)4項、5項の規定は、天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした体育館、工場等は適用しない 7項(高層区画)建築物の11階以上の部分で、床面積100㎡を超えるものは、100㎡以内ごとに耐火構造の床・壁又は防火設備(法2条九号の二)で区画しなければならない 8項(高層区画) 建築物の11階以上の部分で、仕上げ、下地共準不燃材料でしたものは、200㎡以内ごとに耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画することができる 9項(高層区画) 建築物の11階以上の部分で、仕上げ、下地共不燃材料でしたものは、500㎡以内ごとに耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画することができる 11項(竪穴区画) 主要構造部を準耐火構造とした建築物等であって、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分とその他の部分とを、準耐火構造の床・壁又は防火設備で区画しなければならない。一号:避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜き等の部分で、壁・天井の仕上げ及び 下地を不燃材料でした場合は区画しなくてもよい 二号:階数が3以下で延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅等の階段の部分等は区画しなくても よい16項(防火区画に接する外壁等) 防火区画に接する外壁については、幅90㎝以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造の庇、袖壁等がある場合はこの限りではない18項(異種用途区画) 建築物の一部が、法27条各項、各号(法別表-1)に該当する場合はその部分とその他の部分を、1時間準耐火の壁・床又は特定防火設備で区画しなければならない。ただし、警報設備を設けた場合はこの限りではない19項(防火設備、特定防火設備の仕様) 一号:イ~ニの規定による二号:階段の部分、竪穴区画、異種用途区画に用いる特定防火設備・防火設備は、遮煙性能を有 すること 20項(給水管等の区画の貫通) 給水管等が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、その隙間をもモルタル等の不燃材料で埋めなければならない 21項(風道等の区画の貫通) 風道が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、特定防火設備(竪穴区画、100㎡の高層区画の場合は防火設備)を設ける 一号:火災によって温度が急激に上昇した場合に、自動的に閉鎖するもの二号:遮煙性能を有すること 令112条をまとめると □令114条(界壁、間仕切壁、隔壁) 1項(界壁) 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない 2項(防火上主要な間仕切壁) 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く)、児童福祉施設、ホテル等の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない3項(隔壁) 建築面積が300㎡を超える建築物の小屋組みが木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない4項(渡り廊下の隔壁) 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組みが木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなけらばならない 5項(給水管等が貫通する場合の措置) 界壁、防火上主要な間仕切壁、隔壁を、給水管、風道等が貫通する場合の措置は、令112条20項、21項に準ずる。この場合、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣が定めた構造方法又は、国土交通大臣の認定を受けたものとする □法35条の3(無窓居室の主要構造部) 政令で定める無窓居室には、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない □令111条1項(法35条の3における無窓居室) 一号:採光に有効な部分の開口部面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上有しない居室 二号:開口部が直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1m以上の 円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上 有しない居室 □ 面積区画 1 〇 法26条一号2 〇 法26条一号 3 〇 法26条一号 4 〇 法26条一号 5 〇 令112条1項 自動式スプリンクラーを設けると面積は倍読みとなる6 〇 法26条一号 7 × 令113条1項一号 耐火構造としなければならない 8 〇 法26条一号 1,000㎡以内に区画 9 〇 法26条一号 令113条 10 〇 法27条3項により準耐火建築物とした、令112条4項、5項に該当するので500㎡又は 1,000㎡で区画 11 〇 令112条により、面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用等区画がある □ 高層区画 1 × 令112条7項 耐火構造の床・壁で区画 2 〇 令112条7項 11階以上、100㎡、耐火構造の床・壁で区画 3 〇 令112条7項 11階以上、100㎡、耐火構造の床・壁で区画 4 〇 令112条7項 11階以上、10㎡、耐火構造の床・壁又は防火設備で区画 5 × 令112条8項 仕上げ、下地共準不燃材料 200㎡、耐火構造の床・壁又は特定防火設 備で区画 6 〇 令112条7項 11階以上、100㎡、耐火構造の床・壁で区画 □ 竪穴区画 1 × 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 2 × 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の共同住宅の住戸は除かれている 3 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 4 〇 令112条11項 階数3以上に居室がある場合は竪穴区画 5 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれているが、220㎡は竪穴区画 が発生する 6 〇 令112条11項一号 避難階の直上直下のみの吹抜けは、仕上げ下地とも不燃材料とし た場合は竪穴区画は除外される 7 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 8 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の共同住宅の住戸は除かれている 9 〇 令112条11項 共用の階段には除外規定はない 10 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 11 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 12 × 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 13 × 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の共同住宅の住戸は除かれている 14 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 15 〇 令112条11項 避難階の直上直下には除外規定があるが、この場合は該当しない 16 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 17 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 18 × 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画。不燃材料で造られた壁床はダメ 19 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の共同住宅の住戸は除かれている 20 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 □ 異種用途区画 1 × 令112条18項 法27条に該当しない(患者の収容施設がない) 2 〇 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 3 × 令112条18項 法27条に該当しない(物販は、3階以上、2階が500㎡以上、3,000㎡以上) 4 〇 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 5 × 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 6 〇 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 7 × 令112条18項 法27条に該当しない(幼保連携型認定こども園は、3階以上、 2階が300㎡以上) 8 × 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 9 〇 令112条18項 法27条に該当する(物販は、3階以上、2階が500㎡以上、3,000㎡以上) 10 〇 令112条18項 法27条に該当する(物販は、3階以上、2階が500㎡以上、3,000㎡以上) 11 〇 令112条18項 法27条に該当する(自動車車庫150㎡以上) 12 × 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 13 〇 令112条18項 法27条に該当する(物販は、3階以上、2階が500㎡以上、3,000㎡以上) □ 令114条の区画(界壁・防火上主要な間仕切り・隔壁) 1 × 令114条3項 建築面積が300㎡超が対象 2 × 令114条2項 準耐火構造 3 × 令114条3項 建築面積が300㎡超が対象 4 × 令114条1項 準耐火構造 5 〇 令114条2項により正しい 6 〇 令114条2項により正しい 7 × 令114条2項 準耐火構造 8 〇 令114条3項により正しい 9 〇 令114条2項により正しい 10 〇 令114条1項により正しい 11 〇 令114条4項により正しい 12 × 令114条2項 準耐火構造 13 〇 令114条3項により正しい 14 〇 令114条2項により正しい 15 〇 令114条2項により正しい 16 〇 令114条2項により正しい 17 × 令114条1項 準耐火構造 18 〇 法35条の3 令111条1項により無窓居室となり正しい 19 〇 法35条の3 令111条1項により正しい 20 × 令114条1項 準耐火構造 21 〇 令114条4項により正しい 22 〇 法35条の3 令111条1項により正しい □ 区画(扉等の規定) 1 〇 令112条1項 特定防火設備の定義により正しい 2 〇 令112条19項一号ロにより正しい 3 〇 令112条19項一号ロにより正しい 4 〇 令112条19項二号ロにより正しい 5 〇 令112条19項一号ロにより正しい 6 〇 令112条19項二号ロにより正しい 7 〇 令112条19項一号イにより正しい 8 × 令123条1項六号 法2条九号の二 ロに規定する防火設備 令109条の2 20分間遮炎性能 9 × 令112条19項一号イにより、常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉 鎖若しくは作動をできるもの10 〇 令112条19項一号ロにより正しい 11 〇 令112条19項二号ロにより正しい □ 区画(設備・スパンドレル・壁床等の規定) 1 〇 令114条5項 令112条20項により正しい 2 × 令113条2項 令112条20項によりモルタル等の不燃材料で埋めなければならない 3 〇 令113条1項一号 二号により正しい 4 〇 令113条1項四号により正しい 5 〇 令113条1項一号により正しい 6 〇 令113条1項二号により正しい 7 〇 令113条1項四号により正しい 8 〇 令112条20項により正しい 9 〇 令112条4項一号により正しい 10 〇 令114条5項 令112条20項により正しい 11 〇 令112条20項により正しい 12 × 令112条21項により一号により自動的に閉鎖するものとする 13 × 令112条20項によりモルタル等の不燃材料で埋めなければならない 14 〇 令112条16項により正しい 15 × 令112条により、耐火構造、準耐火構造のみで、防火構造はない 16 〇 令112条16項により正しい 17 〇 令112条21項一号により正しい 18 〇 令112条16項により正しい 19 × 令112条7項によ、高層区画は耐火構造 20 〇 令112条20項により正しい 21 × 令112条21項により、7項の高層区画に該当するので防火設備でよい 22 〇 令113条1項一号により正しい 23 〇 令113条1項四号により正しい 令112条は近年改正され項目も増えより複雑になってきています。4つの区画(面積・高層・竪穴・異種用途)の違い(区画面積、壁床の構造、防火設備の種類)は色分け等で法令集を作り込みましょう! 耐火・防火関連はこれで終わりです。次回からは避難関係に入っていきます。今日はこんな言葉です! 『人間の寿命というのはね、あなたが使える時間のことなの。 その時間をどう使うかは、自分でできることなんですよ。 自分の未来というのは、自分で開発できる。 それはもうあなたの心がけ次第なの。』 (日野原 重明)

Jul 22, 2021

閲覧総数 2467

-

7

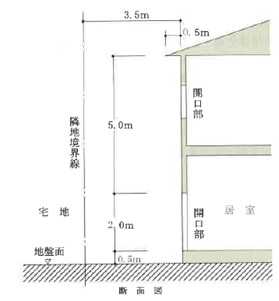

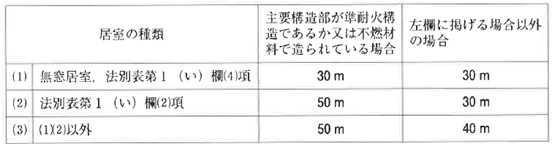

建築士の勉強!(法規編第36回)