テーマ: 建築業界応援!(1308)

カテゴリ: 建築士受験!!

建築士の勉強!第105回(構造文章編第20回 RC造(構造計画))

構造文章編第20回(RC造 構造計画)

構造-26

構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。

構造(文章)20.RC造(構造計画-4)

今回はRC造の文章問題の中から、床、壁の設計をまとめました。

(問題は、一部修正しているものもあります。誤字・脱字等がありましたら教えてください!)

*****************************************************************

問題

RC造 構造計画-4

□ 床スラブの設計(2級)

1 床スラブの設計においては、鉛直荷重だけではなく、地震時などに作用する水平力に

関しても安全であるかどうかを検討する。(2級H15)

関しても安全であるかどうかを検討する。(2級H15)

2 鉄筋コンクリート造のスラブは、一般に、面内の剛性が大きいので、建築物に水平力

が作用した場合、そのままの形で移動するものと仮定して、部材に生じる力を算定す

る。(2級H18)

が作用した場合、そのままの形で移動するものと仮定して、部材に生じる力を算定す

る。(2級H18)

3 鉄筋コンクリート造の建築物の小梁付き床スラブにおいては、小梁の過大なたわみ及

び大梁に沿った床スラブの過大なひび割れを防止するために、小梁に十分な曲げ剛性

を確保する。(2級H21,H27,R01,R04)

び大梁に沿った床スラブの過大なひび割れを防止するために、小梁に十分な曲げ剛性

を確保する。(2級H21,H27,R01,R04)

4 四周を梁で支持されている床スラブの厚さが、短辺方向における有効張り間長さの

1/30以下の場合、建築物の使用上の支障が起こらないことについて確かめる必要があ

る。(2級H24,H30)

1/30以下の場合、建築物の使用上の支障が起こらないことについて確かめる必要があ

る。(2級H24,H30)

5 普通コンクリートを用いた片持ちスラブの厚さは、建築物の使用上の支障が起こらな

いことを計算によって確かめた場合を除き、片持ちスラブの出の長さ1/10を超える値

とする。(2級H28,R04)

いことを計算によって確かめた場合を除き、片持ちスラブの出の長さ1/10を超える値

とする。(2級H28,R04)

6 床スラブの各方向の全幅について、コンクリート全断面に対する鉄筋全断面積の割合

を、0.2%以上とする。(2級H16,H20,H23,H27,R05)

を、0.2%以上とする。(2級H16,H20,H23,H27,R05)

7 スラブの短辺方向の鉄筋量は、一般に、長辺方向の鉄筋量に比べて多くなる。

(2級R01)

(2級R01)

8 周辺固定とみなせる長方形スラブが等分布荷重を受ける場合、一般に、生じる応力か

ら必要となるスラブ配筋量は、両端の上端配筋量の方が、中央の下端配筋量より多く

なる。(2級R03)

ら必要となるスラブ配筋量は、両端の上端配筋量の方が、中央の下端配筋量より多く

なる。(2級R03)

9 耐力壁周辺のスラブや吹き抜け部周囲のスラブなどは、地震時の面内せん断力が伝達

可能なスラブ厚とする。(2級R06)

可能なスラブ厚とする。(2級R06)

□ 床スラブの設計(1級)

1 はね出し長さが1.5mの片持ち床版の厚さを、18㎝とした。(1級H19)

2 一辺が4mの正方形床スラブの厚さを、スパンの1/25とした。(1級H25)

3 長さ1.5mのはね出しスラブの厚さを、はね出し長さの1/8とした。(1級H25)

4 建築物の使用上の支障が起こらないことを確認しなかったので、片持ち以外の床版の

厚さを、床版の短辺方向の有効張間長さの1/25である200㎜とした。(1級H24)

厚さを、床版の短辺方向の有効張間長さの1/25である200㎜とした。(1級H24)

5 床の鉛直方向の弾性たわみを小さくすることは、一般に、床振動による障害を抑制す

る効果がある。(1級H25)

る効果がある。(1級H25)

6 鉄筋コンクリート造の床スラブに生ずる長期たわみを小さくするには、一般に、スラ

ブを厚くするよりコンクリートの強度を大きくする方が効果的である。(1級H25)

ブを厚くするよりコンクリートの強度を大きくする方が効果的である。(1級H25)

7 床組の振動による使用上の支障がないことを、梁及び床スラブの断面の各部の応力を

検討することにより確認した。(1級H29)

検討することにより確認した。(1級H29)

8 片持ちスラブの設計において、長期荷重に加えて地震時の上下振動を考慮して配筋を

決定した。(1級H29)

決定した。(1級H29)

9 建築物の外壁から突出する部分の長さが2 m以下の片持ちのバルコニーについては、

鉛直方向の振動の励起が生じにくいものとして、鉛直震度による突出部分に作用する

応力の割増しを行わなかった。(1級R04)

鉛直方向の振動の励起が生じにくいものとして、鉛直震度による突出部分に作用する

応力の割増しを行わなかった。(1級R04)

10 短辺4 mの長方形床スラブの厚さを、スラブ短辺方向の内法長さの1/40 以上などを

満たすように、150㎜とした。(1級R05)

満たすように、150㎜とした。(1級R05)

11 バルコニーに用いるはね出し長さ2mの片持ちスラブの支持端の厚さを、はね出し長

さの1/15以上などを満たすように、150㎜とした。(1級R05)

さの1/15以上などを満たすように、150㎜とした。(1級R05)

12 鉄筋コンクリート造の片持ちスラブの設計において、長期荷重に比べて地震時の上下

振動を考慮して配筋を決定した。(1級H26)

振動を考慮して配筋を決定した。(1級H26)

13 床を支持する小梁には、過度なたわみを防止するために、十分な曲げ剛性を確保した。

(1級H21)

(1級H21)

14 小梁付き床スラブについては、小梁の過度なたわみ及び大梁に沿った床スラブの過大

なひび割れを防止するため、小梁に十分な曲げ剛性を確保した。(1級H18)

なひび割れを防止するため、小梁に十分な曲げ剛性を確保した。(1級H18)

15 鉄筋コンクリート造の床スラブは、地震時に生じる面内せん断力に対する耐力や剛性

に対しても考慮が必要である。(1級H24)

に対しても考慮が必要である。(1級H24)

16 スラブのひび割れに対して配慮する場合、スラブの各方向の全幅について、鉄筋全断

面積のコンクリート全断面積に対する割合は、0.4%以上とし、配筋は、全幅に均等と

することが望ましい。(1級H15)

面積のコンクリート全断面積に対する割合は、0.4%以上とし、配筋は、全幅に均等と

することが望ましい。(1級H15)

17 床スラブのひび割れを制御するため、鉄筋全断面積のコンクリート全断面積に対する割

合を0.4%以上とした。(1級H18)

合を0.4%以上とした。(1級H18)

□ 壁・耐震壁の設計(2級)

1 耐震壁が平面上で縦・横両方向につり合いよく配置されていない建築物は、地震時にね

じれ震動を起こしやすくなる。(2級H15)

じれ震動を起こしやすくなる。(2級H15)

2 耐震壁の壁板のせん断補強筋比を、縦筋と横筋のそれぞれについて0.2%とした。

(2級H22)

(2級H22)

3 耐震壁の壁筋がD10及びD13であったので、この耐震壁にある開口周囲の補強筋をD13

とした。(2級H22)

とした。(2級H22)

4 耐震壁の壁板のせん断補強筋比を、直交する各方向に関し、それぞれ0.2%とした。

(2級H16)

(2級H16)

5 開口のある壁部材の許容せん断力は、壁部材に所定の開口補強がされている場合、

開口のない壁部材の許容せん断力に、開口の幅、高さ及び見付け面積に応じて定ま

る低減率を乗じて算定する。(2級H29)

開口のない壁部材の許容せん断力に、開口の幅、高さ及び見付け面積に応じて定ま

る低減率を乗じて算定する。(2級H29)

6 壁板の厚さが200㎜以上の壁部材の壁筋は、副配筋(ダブル配筋)とする。

(2級H29)

(2級H29)

7 壁板における開口部周囲及び壁端部の補強筋は、一般に、D13以上の異形鉄筋を用

いる。(2級R03)

いる。(2級R03)

8 耐震壁の壁板のせん断補強筋比を、縦筋と横筋のそれぞれについて0.25%とした。

(2級H26)

(2級H26)

9 壁板の厚さは、原則として、120㎜以上、かつ、壁板の内法高さの1/30以上とする。

(2級R04)

(2級R04)

10 耐震壁の上下に配置する大梁の主筋には、地震時における耐震壁のせん断ひび割れの

広がりを抑制する補強筋としての役割があるので、スラブを除く大梁のコンクリート

全断面積に対する主筋全断面積の割合を、0.8%以上とする。(2級H28)

広がりを抑制する補強筋としての役割があるので、スラブを除く大梁のコンクリート

全断面積に対する主筋全断面積の割合を、0.8%以上とする。(2級H28)

11 耐震壁の壁板のせん断補強筋比は、直交する角方向に関して、それぞれ0.25%以上と

する。(2級R06)

する。(2級R06)

□ 壁・耐震壁の設計(1級)

1 構造耐力上主要な部分である耐力壁の厚さは、一般に、12㎝以上とする。(1級H15)

2 柱と一体的に挙動するそで壁部分で、そで壁の厚さを150㎜以上、壁筋を複配筋及び

せん断補強筋比を0.4%としたものは、柱とともに地震に対して有効な構造部材とみな

すことができる。(1級H21)

せん断補強筋比を0.4%としたものは、柱とともに地震に対して有効な構造部材とみな

すことができる。(1級H21)

3 高さho・幅ℓoの開口を有する耐力壁の耐力計算において、開口面積(ho×ℓo)の影

響を考慮したので、開口部の幅及び高さの影響を無視した。(1級H22)

響を考慮したので、開口部の幅及び高さの影響を無視した。(1級H22)

4 内法高さ3mの耐震壁の厚さについては、地震時せん断力が小さい場合、120㎜とする

ことができるが、ひび割れや施工性を考慮して、壁厚を増して設計した。(1級H18)

ことができるが、ひび割れや施工性を考慮して、壁厚を増して設計した。(1級H18)

5 耐力壁の壁板のせん断補強筋比は、直交する各方向に関し、それぞれ0.25%以上とす

る。(1級H19)

る。(1級H19)

6 多スパンラーメン架構の1スパンに連層耐力壁を設ける場合、転倒に対する抵抗性を高

めるためには、架構内の最外縁部に配置するより中央部分に配置するほうが有効である。

(1級H20)

めるためには、架構内の最外縁部に配置するより中央部分に配置するほうが有効である。

(1級H20)

7 許容応力度計算において、開口部を設けた耐力壁において、剛性及び耐力の低下を考慮

して構造計算を行った。(1級H23)

して構造計算を行った。(1級H23)

8 耐力壁のひび割れの進展を抑制するため、壁筋の間隔は、所定の数値以下となるように

する。(1級H25)

する。(1級H25)

9 階高4mの耐力壁の厚さを、階高の1/40とした。(1級H25)

10 開口を有する耐力壁の許容応力度計算において、開口による剛性及び耐力の低減を考慮

して構造計算を行った。(1級H26)

して構造計算を行った。(1級H26)

11 開口を有する耐力壁において、許容せん断力だけではなく、せん断剛性についても、開

口の大きさに応じた低減率を考慮して構造計算を行った。(1級H30)

口の大きさに応じた低減率を考慮して構造計算を行った。(1級H30)

12 耐力壁周囲の柱及び梁は耐力壁を拘束する効果があるので、一般に、周囲に柱及び梁を

設けたほうが、耐力壁の靭性は増大する。(1級H24)

設けたほうが、耐力壁の靭性は増大する。(1級H24)

13 開口部を設けた耐力壁において、壁縦筋や壁横筋の寄与分を考慮して、設計用せん断力

に対して必要となる開口補強筋量を算定した。(1級H29)

に対して必要となる開口補強筋量を算定した。(1級H29)

14 耐力壁は、壁板の周辺に側柱を設けることにより、一般に、塑性変形能力が向上する。

(1級R02)

(1級R02)

15 耐力壁の壁筋の間隔を小さくすると、一般に、耐力壁のひび割れの進展を抑制できる。

(1級R03)

(1級R03)

16 コンクリートの充填性や面外曲げに対する安定性を考慮して、耐力壁の厚さを、壁板

内法高さの1/20である150㎜とした。(1級H24)

内法高さの1/20である150㎜とした。(1級H24)

17 耐力壁の厚さを、階高の1/30 以上などを満たすように、150 mmとした。

(1級R05)

(1級R05)

18 曲げ降伏する耐力壁の靭性を高めるため、断面内の圧縮部分に当たる側柱のせん断補

強筋を増やした。(1級H21)

強筋を増やした。(1級H21)

19 曲げ降伏する両側柱付き耐力壁の靭性を高めるために、側柱の帯筋量を増やした。

(1級H29)

(1級H29)

20 許容応力度計算において、開口を有する耐力壁において、開口周囲の縦筋や横筋の負

担分を考慮して、設計用せん断力に対して必要となる開口補強筋量を算定した。

(1級R06)

担分を考慮して、設計用せん断力に対して必要となる開口補強筋量を算定した。

(1級R06)

21 保有水平耐力計算において、耐力壁のせん断耐力は、材料強度、形状、壁筋比及び作用

する軸方向応力度が同一の場合、一般に、引張側柱内の主筋量が多いほど大きい。

(1級R06)

する軸方向応力度が同一の場合、一般に、引張側柱内の主筋量が多いほど大きい。

(1級R06)

22 地震力を受ける鉄筋コンクリート造の耐力壁の耐力は、基礎が浮き上がることによって

決まる場合がある。(1級R06)

決まる場合がある。(1級R06)

23 図に示す耐力壁を有する鉄筋コンクリート造の建築物の耐震設計に関する次の記述のう

ち、最も不適切なものはどれか。(1級H20)

ち、最も不適切なものはどれか。(1級H20)

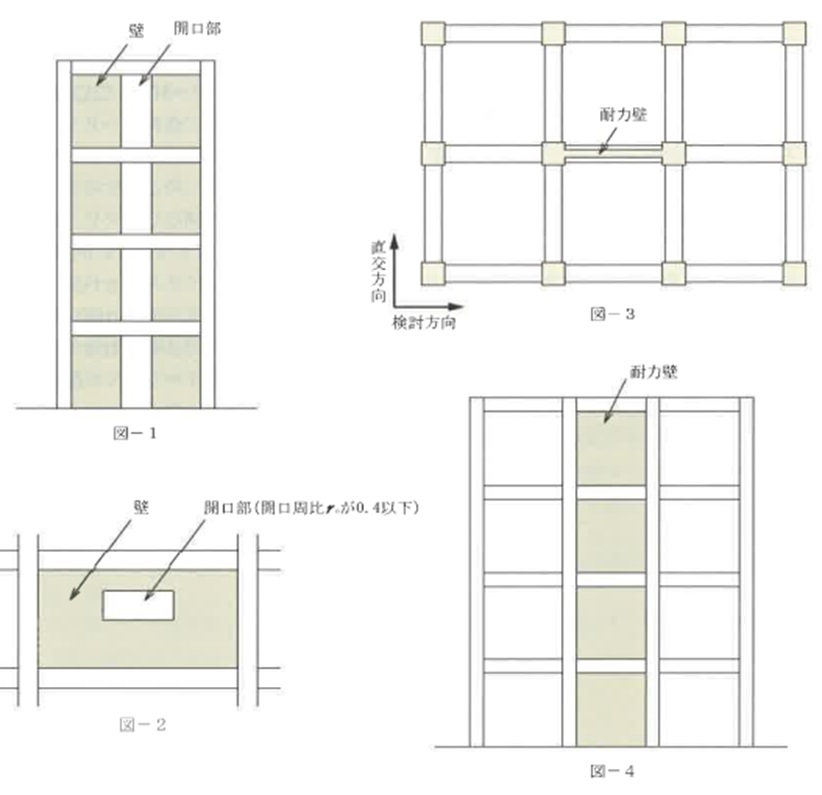

1 図-1に示す壁について、開口部の上端が上部梁に、下端が床版に接しているので、

各階とも1枚の耐力壁として扱わなかった。

2 図-2に示す壁について、開口周比roが0.4以下であることから無開口耐力壁のせん

断剛性及びせん断耐力に、開口周比roを乗じて低減を行った。

断剛性及びせん断耐力に、開口周比roを乗じて低減を行った。

3 図-3に示す耐力壁の破壊形式を特定するために、耐力壁と同一面内(検討方向)

の架構の部材に加え、耐力壁と直交する方向の架構の部材を考慮して検討を行った。

の架構の部材に加え、耐力壁と直交する方向の架構の部材を考慮して検討を行った。

4 図-4に示す架構について、連層耐力壁の回転変形が大きいことが想定されたので、

壁脚部の固定条件を考慮して、負担せん断力を求めた。

壁脚部の固定条件を考慮して、負担せん断力を求めた。

5 図-4に示す連層耐力壁が全体曲げ降伏する場合、曲げ降伏する耐力壁が脆性破壊

せずに靭性能を確保できるように、メカニズム時に負担しているせん断力を割増

して検討を行った。

せずに靭性能を確保できるように、メカニズム時に負担しているせん断力を割増

して検討を行った。

24 図に示す開口を有する鉄筋コンクリート造の壁部材に関する次の記述のうち、建築基

準法に照らして、最も不適当なものはどれか。(1級H21)

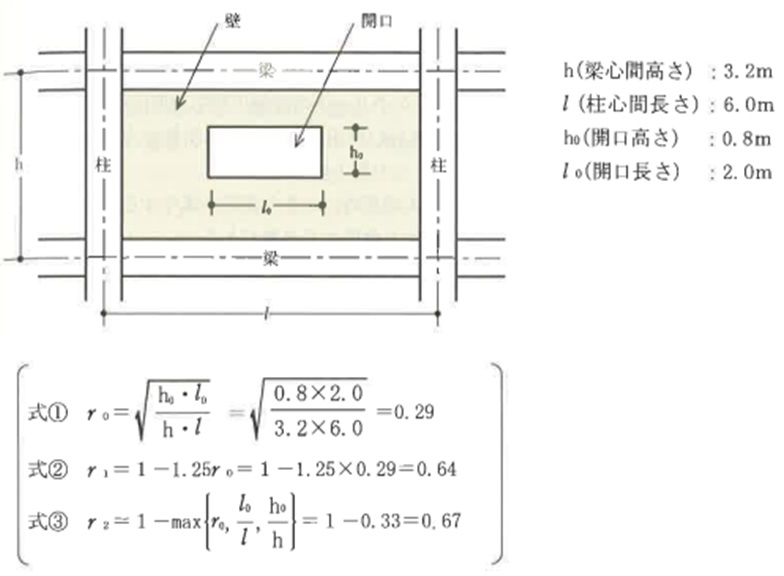

1 式①を用いて算定した値が0.4以下であるので、開口のある耐力壁とみなす。

2 一次設計時に用いるせん断剛性の低減率を、式②を用いて算定する。

3 一次設計時に用いる許容せん断力の低減率を、式①、②及び③のうち最小値

を用いて算定する。

を用いて算定する。

4 開口補強筋の量は開口の大きさを考慮して算定し、開口補強筋はD13以上、

かつ、壁筋と同径以上の鉄筋を用いる。

かつ、壁筋と同径以上の鉄筋を用いる。

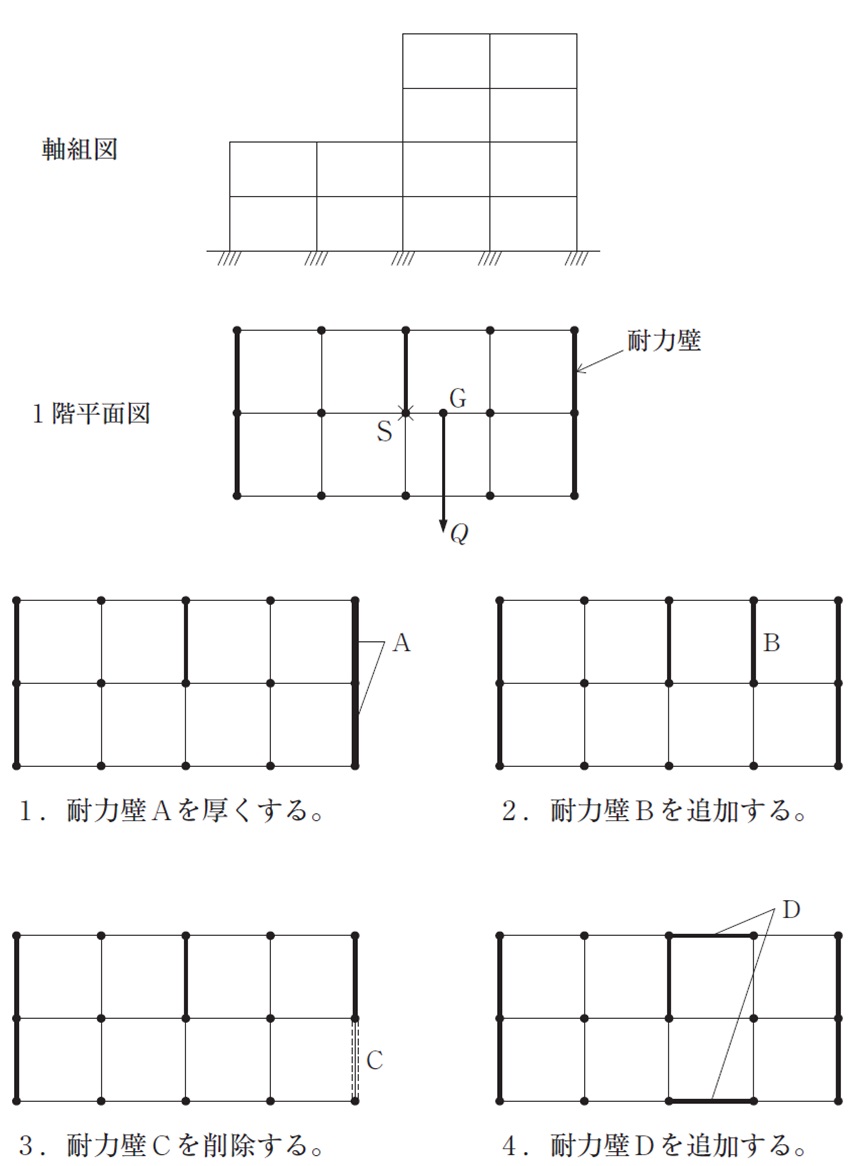

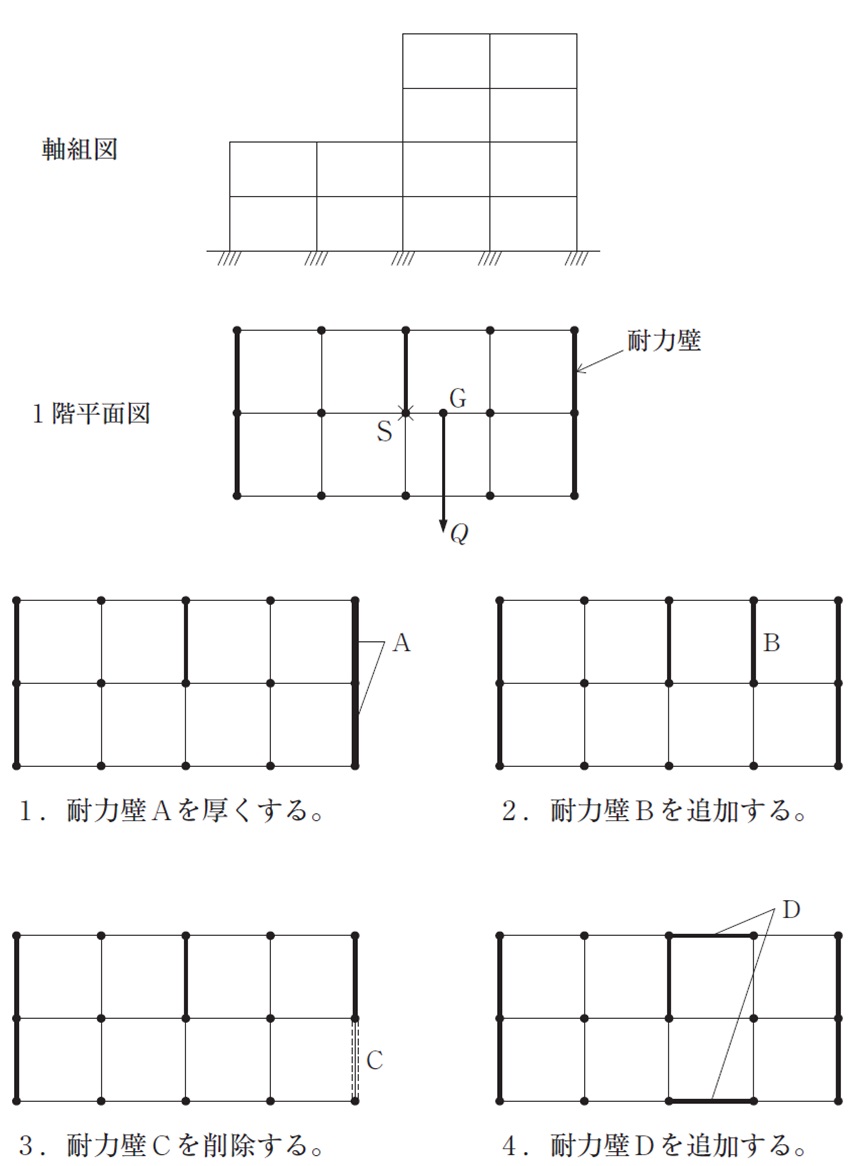

25 図は、剛床仮定が成り立つ、4 階建て鉄筋コンクリート造の建築物の軸組図と1 階

平面図の模式図である。偏心によるねじれ を小さくする方法として、最も不適当な

ものは、次のうちどれか。ただし、Sは剛心、Gは重心、Qは地震力(層せん断力)

を示し、耐力壁の増減による重心位置の変更はないものとする。(1級R06)

平面図の模式図である。偏心によるねじれ を小さくする方法として、最も不適当な

ものは、次のうちどれか。ただし、Sは剛心、Gは重心、Qは地震力(層せん断力)

を示し、耐力壁の増減による重心位置の変更はないものとする。(1級R06)

**************************************************************

解説

RC造 構造計画-4

□ 床の設計

① 床スラブは

、鉛直荷重を支えるだけでなく、地震力等の水平力を柱や耐震壁に伝達する

働きもある。このため、 水平力に対して各階の柱や耐震壁が一体となっいて抵抗すため

には、各階の床スラブの面内剛性・強度が十分確保されている必要がある。 こうするこ

とで、 床スラブを面内変形のない剛体として扱い水平力の配分伝達を行うことができる 。

働きもある。このため、 水平力に対して各階の柱や耐震壁が一体となっいて抵抗すため

には、各階の床スラブの面内剛性・強度が十分確保されている必要がある。 こうするこ

とで、 床スラブを面内変形のない剛体として扱い水平力の配分伝達を行うことができる 。

② 小梁付き床スラブ

においては、小梁の過大なたわみ及び大梁に沿った床スラブの過大な

ひび割れを防止するため、 小梁に十分な曲げ剛性を確保する 。

ひび割れを防止するため、 小梁に十分な曲げ剛性を確保する 。

③ 建築物の使用上の支障(たわみや振動など)が起こらないことを確かめない場合、四周

を梁で支持される 床スラブの厚さは、80㎜以上かつ短辺方向における有効スパンの1/30

(使用上の支障を確かめた場合は1/40) を超える値 とし、 片持ちスラブの厚さは、80㎜以

上かつ片持ちスラブの出の長さの1/10を超える値 とする。

を梁で支持される 床スラブの厚さは、80㎜以上かつ短辺方向における有効スパンの1/30

(使用上の支障を確かめた場合は1/40) を超える値 とし、 片持ちスラブの厚さは、80㎜以

上かつ片持ちスラブの出の長さの1/10を超える値 とする。

④ 床スラブ各方向の全幅について、 コンクリート全断面積に対する鉄筋全断面積の割合は、

0.2%以上 とする。 ひび割れ制御するためには、スラブの鉄筋比は0.4%以上とし厚さ

は15㎝以上とする。

0.2%以上 とする。 ひび割れ制御するためには、スラブの鉄筋比は0.4%以上とし厚さ

は15㎝以上とする。

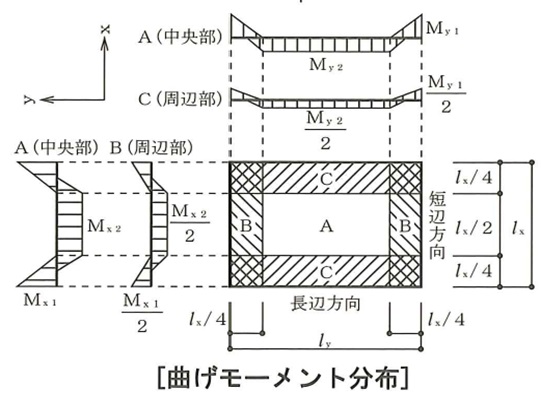

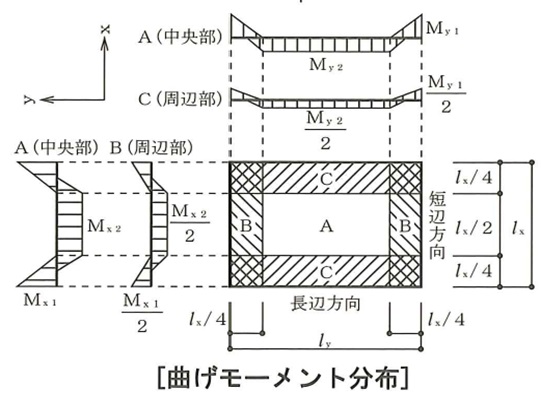

⑤ 床スラブの鉄筋量は、長辺方向よりも短辺方向が多く、両端の上端配筋量の方が、中央

の下端配筋量よりも多くなる。 床スラブの引張鉄筋間隔は、短辺方向@200以下、長辺

方向@300以下かつスラブ厚さの3倍以下 。

の下端配筋量よりも多くなる。 床スラブの引張鉄筋間隔は、短辺方向@200以下、長辺

方向@300以下かつスラブ厚さの3倍以下 。

⑥ 床スラブの鉛直方向の固有周期が10Hを下回ると( 振動がゆっくりとなると

)、 居住性に

障害が出やすい 。振動障害を防ぐには、 床スラブ及び支持梁の曲げ剛性を上げることが効

果的 である。支持梁の 断面二次モーメントが大きいほど (成が大きいほど) 固有周囲は高

くなる。

障害が出やすい 。振動障害を防ぐには、 床スラブ及び支持梁の曲げ剛性を上げることが効

果的 である。支持梁の 断面二次モーメントが大きいほど (成が大きいほど) 固有周囲は高

くなる。

⑦ 床スラブの たわみ(振動)は

、 剛性

を検討する(使用上の検討)。床スラブの 強度は、応

力 を検討する(安全上の検討)。

力 を検討する(安全上の検討)。

⑧ 外壁からの突出長さが2mを超える 片持ちバルコニー

、片持ち階段などに作用する地震力

は、一般に、 鉛直震度を1.0Z以上として計算する 。

は、一般に、 鉛直震度を1.0Z以上として計算する 。

□ 床スラブの設計(2級)

1 〇 床スラブは、鉛直荷重を支えるだけでなく、地震力等の水平力を柱や耐震壁に伝達す

る働きもあるので、作用する水平力に対しても検討が必要である。 正しい

る働きもあるので、作用する水平力に対しても検討が必要である。 正しい

2 〇 床スラブは、地震力等の水平力を柱や耐震壁に伝達する働きもあるので、面内変形の

ない剛体として扱い水平力の配分伝達を行う。 正しい

ない剛体として扱い水平力の配分伝達を行う。 正しい

3 〇 小梁付き床スラブにおいては、小梁に十分な曲げ剛性持たせることにより、小梁の

過大なたわみや大梁に沿った床スラブの過大なひび割れを防止することができる。

正しい

過大なたわみや大梁に沿った床スラブの過大なひび割れを防止することができる。

正しい

4 〇 床スラブの厚さは、たわみ等の検討をしない場合は短辺方向における有効張間長さ

の1/30超としなければならない(検討した場合は1/40超とすることができる)。

正しい

の1/30超としなければならない(検討した場合は1/40超とすることができる)。

正しい

5 〇 片持ちスラブの厚さは、80㎜以上かつ片持ち長さの1/10超とする。 正しい

6 〇 床スラブ各方向の全幅について、コンクリート全断面積に対する鉄筋全断面積の割

合は、0.2%以上とする。 正しい

合は、0.2%以上とする。 正しい

7 〇 床スラブの鉄筋量は、長辺方向よりも短辺方向が多く、両端の上端配筋量の方が、

中央の下端配筋量よりも多くなる。 正しい

中央の下端配筋量よりも多くなる。 正しい

8 〇 床スラブの鉄筋量は、長辺方向よりも短辺方向が多く、両端の上端配筋量の方が、

中央の下端配筋量よりも多くなる。 正しい

中央の下端配筋量よりも多くなる。 正しい

9 〇 耐力壁周辺のスラブや吹き抜け回りのスラブは、地震時の水平力が他の部分より多

くかかるため十分なスラブ厚さを確保する必要がある。 正しい

くかかるため十分なスラブ厚さを確保する必要がある。 正しい

□ 床スラブの設計(1級)

1 〇 片持ちスラブの厚さは、80㎜以上かつ片持ち長さの1/10超とする。 正しい

2 〇 床スラブの厚さは、たわみ等の検討をしない場合は短辺方向における有効張間長

さの1/30超としなければならない(検討した場合は1/40超とすることができる)。

正しい

さの1/30超としなければならない(検討した場合は1/40超とすることができる)。

正しい

3 〇 片持ちスラブの厚さは、80㎜以上かつ片持ち長さの1/10超とする。 正しい

4 〇 床スラブの厚さは、たわみ等の検討をしない場合は短辺方向における有効張間長

さの1/30超としなければならない(検討した場合は1/40超とすることができる)。

正しい

さの1/30超としなければならない(検討した場合は1/40超とすることができる)。

正しい

5 〇 床のたわみを小さくするには床の剛性を高くする(厚さを大きくする)ことが効果

的であり、それにより振動も抑制する効果がある。 正しい

的であり、それにより振動も抑制する効果がある。 正しい

6 × 床のたわみを小さくするには床の曲げ剛性を高くする(厚さを大きくする)ことが

効果的である。 誤り 曲げ剛性はEIなのでコンクリート強度を上げることも硬

化はある(E(ヤング係数)が大きくなる)が、数値的に小さくI(断面二次モーメ

ント)を上げる方が効果的である。 誤り

効果的である。 誤り 曲げ剛性はEIなのでコンクリート強度を上げることも硬

化はある(E(ヤング係数)が大きくなる)が、数値的に小さくI(断面二次モーメ

ント)を上げる方が効果的である。 誤り

7 × 振動(たわみ)は床スラブの剛性で検討する。床スラブの強度は、応力を検討する。

誤り

誤り

8 〇 片持ちスラブは、長期荷重や上下振動による振動を考慮して設計する。2mを超え

る片持ちスラブは、鉛直(上下方向)震度を1.0Z以上として計算する。 正しい

る片持ちスラブは、鉛直(上下方向)震度を1.0Z以上として計算する。 正しい

9 〇 2mを超える片持ちスラブは、鉛直(上下方向)震度を1.0Z以上として計算するが、

2m以下の片持ちスラブは応力の割増を行う必要はない。 正しい

2m以下の片持ちスラブは応力の割増を行う必要はない。 正しい

10 〇 四周を梁で支持される床スラブの厚さは、80㎜以上かつ短辺方向における有効スパ

ンの1/30(使用上の支障を確かめた場合は1/40)を超える値とする。

4m×1/30=133.33㎜ < 150㎜ 正しい

ンの1/30(使用上の支障を確かめた場合は1/40)を超える値とする。

4m×1/30=133.33㎜ < 150㎜ 正しい

11 × 片持ちスラブの厚さは、80㎜以上かつ片持ちスラブの出の長さの1/10を超える値

とする。2m×1/10=200㎜以上としなければならない。 誤り

とする。2m×1/10=200㎜以上としなければならない。 誤り

12 〇 片持ちスラブは、長期荷重や上下振動による振動を考慮して設計する。2mを超え

る片持ちスラブは、鉛直(上下方向)震度を1.0Z以上として計算する。 正しい

る片持ちスラブは、鉛直(上下方向)震度を1.0Z以上として計算する。 正しい

13 〇 小梁付き床スラブにおいては、小梁の過大なたわみ及び大梁に沿った床スラブの過

大なひび割れを防止するため、小梁に十分な曲げ剛性を確保する。 正しい

大なひび割れを防止するため、小梁に十分な曲げ剛性を確保する。 正しい

14 〇 小梁付き床スラブにおいては、小梁の過大なたわみ及び大梁に沿った床スラブの過

大なひび割れを防止するため、小梁に十分な曲げ剛性を確保する。 正しい

大なひび割れを防止するため、小梁に十分な曲げ剛性を確保する。 正しい

15 〇 床スラブは、地震力等の水平力を柱や耐震壁に伝達する働きがある。このため、水

平力に対して各階の柱や耐震壁が一体となっいて抵抗すためには、各階の床スラブ

の面内剛性・強度が十分確保されている必要がある。 正しい

平力に対して各階の柱や耐震壁が一体となっいて抵抗すためには、各階の床スラブ

の面内剛性・強度が十分確保されている必要がある。 正しい

16 〇 ひび割れ制御するためには、スラブの鉄筋比は0.4%以上とし厚さは15㎝以上とす

る。 正しい

る。 正しい

17 〇 ひび割れ制御するためには、スラブの鉄筋比は0.4%以上とし厚さは15㎝以上とす

る。 正しい

る。 正しい

□ 壁・耐震壁の設計

① 耐震壁が適切に配置された建築物では、一般に、水平力によって生じる変形は小さくな

る。また、 耐震壁が平面上で縦・横両方向につり合いよく配置(剛心と重心はできるだ

け近づける)されていない建築物は、地震時にねじれ振動を起こしやすくなる 。

る。また、 耐震壁が平面上で縦・横両方向につり合いよく配置(剛心と重心はできるだ

け近づける)されていない建築物は、地震時にねじれ振動を起こしやすくなる 。

② 耐震壁の厚さは 120㎜以上かつ内法高さの1/30以上

とする。 せん断補強筋比

は、直交す

る各方向に対して、それぞれ 0.25%以上 とする。厚さが 200㎜以上の場合は、壁筋を複

筋配置(ダブル配筋) とする。 壁筋はひび割れの進展に効果があり、その効果を十分

に発揮するために、建築基準法で壁筋の間隔が所定の数値以下となるように規定されて

いる。

る各方向に対して、それぞれ 0.25%以上 とする。厚さが 200㎜以上の場合は、壁筋を複

筋配置(ダブル配筋) とする。 壁筋はひび割れの進展に効果があり、その効果を十分

に発揮するために、建築基準法で壁筋の間隔が所定の数値以下となるように規定されて

いる。

③ 開口周囲及び壁端部の補強筋

は、 D13以上

(複配筋の場合は2-D13) かつ壁筋と同径以

上

の異形鉄筋を用いる。 開口補強筋量を算定するに当たり、開口補強筋以外の縦筋や横筋

も応力を負担するため、それらの寄与分も考慮して開口補強筋量を減らすことができる。

の異形鉄筋を用いる。 開口補強筋量を算定するに当たり、開口補強筋以外の縦筋や横筋

も応力を負担するため、それらの寄与分も考慮して開口補強筋量を減らすことができる。

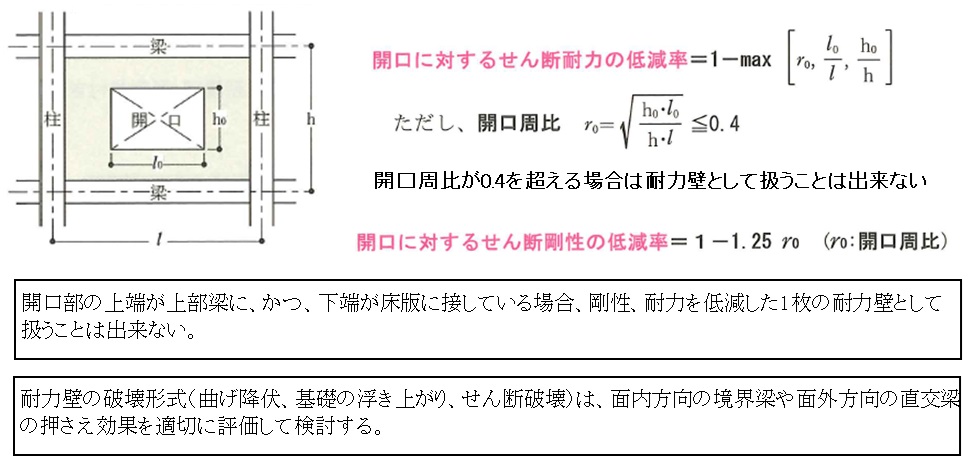

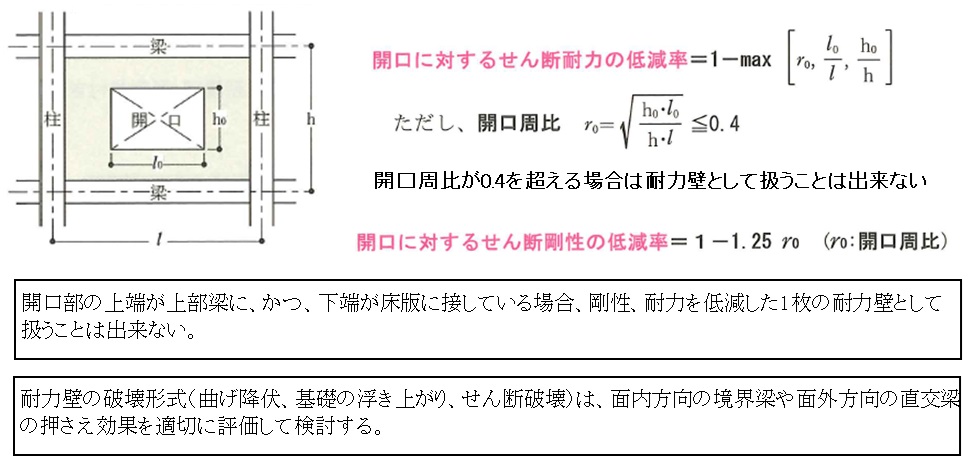

④ 開口部を有する耐力壁の許容せん断力

は、壁部材に所定の開口補強がなされれている場

合、無開口耐力壁の許容せん断力に「 開口に対するせん断耐力の低減率 」を乗じて算定

する。

合、無開口耐力壁の許容せん断力に「 開口に対するせん断耐力の低減率 」を乗じて算定

する。

⑤ 開口部を有する耐力壁のせん断剛性

は、無開口耐力壁のせん断剛性に、「 開口に対する

せん断剛性の低減率 」を乗じて計算する。

せん断剛性の低減率 」を乗じて計算する。

⑥ 耐震壁の上下に配置する梁(梁型拘束)

は、地震時の耐震壁のせん断ひび割れの進行を

止める(抑制する)役割がある。このため、スラブ部分を除く、 梁のコンクリート全断

面積に対する主筋全断面積の割合を0.8%以上 確保して、耐震壁に作用する応力に抵抗

(せん断ひび割れの進行を抑制)できるようにする。

止める(抑制する)役割がある。このため、スラブ部分を除く、 梁のコンクリート全断

面積に対する主筋全断面積の割合を0.8%以上 確保して、耐震壁に作用する応力に抵抗

(せん断ひび割れの進行を抑制)できるようにする。

⑦ 柱と一体に挙動する袖壁部分

で、そで壁の 厚さを150㎜以上、壁筋を複配筋及びせん断

補強筋比を0.4%以上 としたものは、柱と共に 地震に対して有効な構造部材 とみなすこ

とができる。

補強筋比を0.4%以上 としたものは、柱と共に 地震に対して有効な構造部材 とみなすこ

とができる。

⑧ 多スパンラーメン架構の1スパンに連層耐力壁を設ける場合

、転倒に対する抵抗性を高

めるためには、架構内の最外縁部に配置するより 中央部に配置する方が有効 である。

めるためには、架構内の最外縁部に配置するより 中央部に配置する方が有効 である。

⑨ 耐力壁周囲の柱及び梁は耐力壁を拘束する効果があるので、一般に、 耐力壁周囲に柱及

び梁を設けたほうが、耐力壁の靭性は増大する 。断面内の圧縮部分に当たる側柱のせん

断補強筋を増やすことにより、曲げ降伏をする耐力壁の靭性を高めることができる。

び梁を設けたほうが、耐力壁の靭性は増大する 。断面内の圧縮部分に当たる側柱のせん

断補強筋を増やすことにより、曲げ降伏をする耐力壁の靭性を高めることができる。

⑩ 耐力壁のせん断耐力

は、材料強度、形状、壁筋比、作用する軸方向応力度及び引張側柱

内の主筋量が関係し、 引張側柱内の主筋量が多いほどせん断耐力が大きくる 。

内の主筋量が関係し、 引張側柱内の主筋量が多いほどせん断耐力が大きくる 。

⑪ 耐力壁

は、一般に、 ラーメン架構の柱に比べて水平剛性が大きい

ため、地震力(水平力)

を受けて大きなせん断力及び曲げモーメントが生じるので、 耐力がせん断破壊や曲げ降

伏で決定する場合がある 。最下層に生じるモーメントにより、耐力壁の引張側端部に大

きな引張力が働く場合は、 基礎の浮き上がりによって耐力壁の水平耐力が決定すること

もある 。

を受けて大きなせん断力及び曲げモーメントが生じるので、 耐力がせん断破壊や曲げ降

伏で決定する場合がある 。最下層に生じるモーメントにより、耐力壁の引張側端部に大

きな引張力が働く場合は、 基礎の浮き上がりによって耐力壁の水平耐力が決定すること

もある 。

□ 壁・耐震壁の設計(2級)

1 〇 耐震壁が平面上で縦・横両方向につり合いよく配置されていない建築物は、地震時に

ねじれ振動を起こしやすくなる。 正しい

ねじれ振動を起こしやすくなる。 正しい

2 × せん断補強筋比は、直交する各方向に対して、それぞれ0.25%以上とする。 誤り

3 〇 開口周囲及び壁端部の補強筋は、D13以上かつ壁筋と同径以上の異形鉄筋を用いる。

正しい

正しい

4 × せん断補強筋比は、直交する各方向に対して、それぞれ0.25%以上とする。 誤り

5 〇 開口部を有する耐力壁の許容せん断力は、壁部材に所定の開口補強がなされれてい

る場合、無開口耐力壁の許容せん断力に「開口に対するせん断耐力の低減率」を乗

じて算定する。 正しい

る場合、無開口耐力壁の許容せん断力に「開口に対するせん断耐力の低減率」を乗

じて算定する。 正しい

6 〇 壁厚さが200㎜以上の場合は、壁筋を複筋配置(ダブル配筋)とする。 正しい

7 〇 開口周囲及び壁端部の補強筋は、D13以上(複配筋の場合は2-D13)かつ壁筋と同

径以上の異形鉄筋を用いる。 正しい

径以上の異形鉄筋を用いる。 正しい

8 〇 耐震壁のせん断補強筋比は、直交する各方向に対して、それぞれ0.25%以上とする。

正しい

正しい

9 〇 耐震壁の厚さは120㎜以上かつ内法高さの1/30以上とする。 正しい

10 〇 耐震壁の上下に配置する梁(梁型拘束)は、地震時の耐震壁のせん断ひび割れの進

行を抑制する役割がある。このため、スラブ部分を除く、梁のコンクリート全断面

積に対する主筋全断面積の割合を0.8%以上確保して、耐震壁に作用する応力に抵抗

(せん断ひび割れの進行を抑制)できるようにする。 正しい

行を抑制する役割がある。このため、スラブ部分を除く、梁のコンクリート全断面

積に対する主筋全断面積の割合を0.8%以上確保して、耐震壁に作用する応力に抵抗

(せん断ひび割れの進行を抑制)できるようにする。 正しい

11 〇 耐震壁のせん断補強筋比は、直交する各方向に対して、それぞれ0.25%以上とする。

正しい

正しい

□ 壁・耐震壁の設計(1級)

1 〇 耐震壁の厚さは120㎜以上かつ内法高さの1/30以上とする。 正しい

2 〇 柱と一体に挙動する袖壁部分で、そで壁の厚さを150㎜以上、壁筋を複配筋及びせん

断補強筋比を0.4%以上としたものは、柱と共に地震に対して有効な構造部材とみな

すことができる。 正しい

断補強筋比を0.4%以上としたものは、柱と共に地震に対して有効な構造部材とみな

すことができる。 正しい

3 × 耐力壁に開口がある場合のせん断耐力の低減、せん断剛性の低減は、いづれも開口部

の幅(ℓo/ℓ)開口部の高さ(ho/h)を考慮している。 誤り

の幅(ℓo/ℓ)開口部の高さ(ho/h)を考慮している。 誤り

4 〇 耐震壁の厚さは120㎜以上かつ内法高さの1/30以上とする。 正しい

5 〇 耐震壁のせん断補強筋比は、直交する各方向に対して、それぞれ0.25%以上とする。

正しい

正しい

6 〇 多スパンラーメン架構の1スパンに連層耐力壁を設ける場合、転倒に対する抵抗性を

高めるためには、架構内の最外縁部に配置するより中央部に配置する方が有効である。

正しい

高めるためには、架構内の最外縁部に配置するより中央部に配置する方が有効である。

正しい

7 〇 開口部を有する耐力壁の許容せん断力(せん断剛性)は、無開口耐力壁の許容せん断

力(せん断剛性)に「開口に対するせん断耐力の低減率(せん断剛性の低減率」を乗

じて算定する。 正しい

力(せん断剛性)に「開口に対するせん断耐力の低減率(せん断剛性の低減率」を乗

じて算定する。 正しい

8 〇 壁筋はひび割れの進展に効果があり、その効果を十分に発揮するために、建築基準法

で壁筋の間隔が所定の数値以下となるように規定されている。 正しい

で壁筋の間隔が所定の数値以下となるように規定されている。 正しい

9 × 耐震壁の厚さは120㎜以上かつ内法高さの1/30以上とする。 誤り

10 〇 開口部を有する耐力壁の許容せん断力(せん断剛性)は、無開口耐力壁の許容せん

断力(せん断剛性)に「開口に対するせん断耐力の低減率(せん断剛性の低減率」

を乗じて算定する。 正しい

断力(せん断剛性)に「開口に対するせん断耐力の低減率(せん断剛性の低減率」

を乗じて算定する。 正しい

11 〇 開口部を有する耐力壁の許容せん断力(せん断剛性)は、無開口耐力壁の許容せん

断力(せん断剛性)に「開口に対するせん断耐力の低減率(せん断剛性の低減率」

を乗じて算定する。 正しい

断力(せん断剛性)に「開口に対するせん断耐力の低減率(せん断剛性の低減率」

を乗じて算定する。 正しい

12 〇 耐力壁周囲の柱及び梁は耐力壁を拘束する効果があるので、一般に、耐力壁周囲に

柱及び梁を設けたほうが、耐力壁の靭性は増大する。 正しい

柱及び梁を設けたほうが、耐力壁の靭性は増大する。 正しい

13 〇 開口補強筋量を算定するに当たり、開口補強筋以外の縦筋や横筋も応力を負担する

ため、それらの寄与分も考慮して開口補強筋量を減らすことができる。 正しい

ため、それらの寄与分も考慮して開口補強筋量を減らすことができる。 正しい

14 〇 耐力壁周囲の柱及び梁は耐力壁を拘束する効果があるので、一般に、耐力壁周囲に

柱及び梁を設けたほうが、耐力壁の靭性(変形能力)は増大する。 正しい

柱及び梁を設けたほうが、耐力壁の靭性(変形能力)は増大する。 正しい

15 〇 壁筋はひび割れの進展に効果があり、その効果を十分に発揮するために、建築基準

法で壁筋の間隔が所定の数値以下となるように規定されている。 正しい

法で壁筋の間隔が所定の数値以下となるように規定されている。 正しい

16 〇 耐震壁の厚さは120㎜以上かつ内法高さの1/30以上とする。 正しい

17 〇 耐震壁の厚さは120㎜以上かつ内法高さの1/30以上とする。 正しい

18 〇 断面内の圧縮部分に当たる側柱のせん断補強筋を増やすことにより、曲げ降伏をす

る耐力壁の靭性を高めることができる。 正しい

る耐力壁の靭性を高めることができる。 正しい

19 〇 断面内の圧縮部分に当たる側柱のせん断補強筋を増やすことにより、曲げ降伏をす

る耐力壁の靭性を高めることができる。 正しい

る耐力壁の靭性を高めることができる。 正しい

20 〇 開口補強筋量を算定するに当たり、開口補強筋以外の縦筋や横筋も応力を負担するた

め、それらの寄与分も考慮して開口補強筋量を減らすことができる。 正しい

め、それらの寄与分も考慮して開口補強筋量を減らすことができる。 正しい

21 〇 耐力壁のせん断耐力は、材料強度、形状、壁筋比、作用する軸方向応力度及び引張

側柱内の主筋量が関係し、引張側柱内の主筋量が多いほどせん断耐力が大きくる。

正しい

側柱内の主筋量が関係し、引張側柱内の主筋量が多いほどせん断耐力が大きくる。

正しい

22 〇 耐力壁は、一般に、せん断破壊や曲げ降伏で決定する場合が、最下層に生じるモー

メントにより、基礎の浮き上がりによって耐力壁の水平耐力が決定することもある。

正しい

メントにより、基礎の浮き上がりによって耐力壁の水平耐力が決定することもある。

正しい

23 1 〇 開口部の上端が上部梁に、かつ、下端が床版に接している場合、剛性、耐力を

低減した1枚の耐力壁として扱うことは出来ない。 正しい

低減した1枚の耐力壁として扱うことは出来ない。 正しい

2 × せん断耐剛性の低減率=1-1.25γ₀

せん断耐力の低減率=1-max[γ₀、ℓ₀/ℓ、h₀/h]を用いて低減する。 誤り

せん断耐力の低減率=1-max[γ₀、ℓ₀/ℓ、h₀/h]を用いて低減する。 誤り

3 〇 耐力壁の破壊形式(曲げ降伏、基礎の浮き上がり、せん断破壊)は、面内方向

の境界梁や面外方向の直交梁の押さえ効果を適切に評価して検討する。正しい

の境界梁や面外方向の直交梁の押さえ効果を適切に評価して検討する。正しい

4 〇 基礎の浮き上がりなどにより耐力壁が回転すると、水平剛性が小さくなり、

負担するせん断力は小さくなる。そのため、壁脚部の固定条件を考慮する必

要がある。 正しい

負担するせん断力は小さくなる。そのため、壁脚部の固定条件を考慮する必

要がある。 正しい

5 〇 保有水平耐力計算において、想定した崩壊メカニズム(崩壊機構)を形成で

きるように、崩壊メカニズム時のせん断力を割増して設計することは安全側の

設計となる。 正しい

きるように、崩壊メカニズム時のせん断力を割増して設計することは安全側の

設計となる。 正しい

24 1 〇 γ₀(開口周比)が、0.4以下の場合は耐力壁として扱うことができる。正しい

2 〇 せん断耐剛性の低減率=1-1.25γ₀ 正し い

3 × 許容せん断力の低減率は、せん断耐力の低減率=1-max[γ₀、ℓ₀/ℓ、h₀/h]

を用いる。 誤り

を用いる。 誤り

4 〇 開口周囲及び壁端部の補強筋は、D13以上かつ壁筋と同径以上の異形鉄筋を用い

る。 正しい

る。 正しい

25 1 〇 剛心位置が右側に移動し、GとSの距離が近づくのでねじれが小さくなる。

正しい

正しい

2 〇 剛心位置が右側に移動し、GとSの距離が近づくのでねじれが小さくなる。

正しい

正しい

3 × 剛心位置が左側に移動し、GとSの距離が離れてしまいねじれが大きくなる。

誤り

誤り

4 〇 重心と剛心の距離は変わらないが、剛心まわりのねじり剛性が大きくなり、

ねじれが小さくなる。 正しい

ねじれが小さくなる。 正しい

今回は、RC造の構造計画一般から床・壁の設計についてまとめました。床・壁それぞれの設計基準(配筋、厚さ等)の数値、耐震壁の働きなどが多く出題されています!!

今日はこんな言葉です!

悩んで落ち込んだとき、必要なのは理性。いらないのは感情。原因をクールに分析して、解決方法を見つける習慣を。

悩んで落ち込んだとき、必要なのは理性。いらないのは感情。原因をクールに分析して、解決方法を見つける習慣を。

(美輪明宏)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[建築士受験!!] カテゴリの最新記事

-

1級建築士 令和7年「法規」解説(NO.3 … Nov 19, 2025

-

製図試験まであと1カ月切りました!! Sep 17, 2025

-

わかりやすい建築士試験対策「法規」 No3… Jul 21, 2025

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

Freepage List

Calendar

© Rakuten Group, Inc.