■Yamada's Article(4)夢幻能と白山信仰

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夢幻能の劇構造と白山信仰私考

----信仰のこころとかたち----

山田維史

“Dramaturgy of Mugen-Noh(Phantasmal Noh) and Hakusan-belife ; The Mind and the Form of the Faith” by Tadami Yamada

夢幻能の入れ子構造

夢幻能の演劇構造を時間・空間論として説くと、橋掛(はしがかり)をてがかりとして、その両側の時空の二重構造を指摘することができる。その構造の独自性は狂言と比較するとより明確であり、演劇史のなかでも比類ないものである。

能と狂言は物理的には同一の舞台で演じられるのだが、狂言の場合は、橋掛のこちら側とあちら側の世界は同じ地平にあり、時間も連続している。ところが能のほうは橋掛を渡ったあちら側は「あの世」、こちら側は「幽冥の境」と言うべき、極めて特殊な時空間が形成されているのである。つまり、橋掛を渡った舞台の空間には、さらにもう一つの別の時空間が組み込まれている。まったく別な世界が入れ子のように組み込まれていて、わずかな接点が浸透膜のように、遭遇というか稀有な出合いの共通時間を通過させるのである。私は夢幻能と称されるものの演劇構造をこのように措定してもよいように思う。それによってはじめて、実はこの構造こそが能の大成期前後の思想、なかんずく死に対する穢(けが)れの観念をみごとに写し取っていること、そしてまた浄土教信仰と白山信仰の混淆によって生れた心象を、時代の様式として視覚造形化しているのだということに気づくのである。

ともあれその夢幻能のおおよその筋立てを見ておく。

〈諸国一見の旅の僧が、とある名所を訪れる。そこへ里人が現われて、旅人にその土地の伝説を語って聞かせる。そして、「自分は実はその物語の中の何某である。いまは仮の姿となって現われている」と告げ、回向(えこう)をたむけてほしいと頼んで消える。

次に間狂言が入り、まことの里人がやって来て、同じ口碑を物語る。僧は今しがたの体験を顧みて、機縁を思う。

すると先ほどの不思議な里人が今度は何某の真の姿で現われ、昔のことを仕方語りにかたり、舞をまう。僧は歴史の一場面をまのあたりに見ることになる。

やがて夜明けとともに、何某の姿は消え失せる。旅の僧は、これは夢であったのかと思いつつ、何某の消えたあたりを凝然としてみつめる。〉

夢という意匠をまとっているが、遊行僧の属している時空間に、明らかに別な次元の時空間が、入れ子のように組み込まれている。しかも、怨霊であるか祟り神であるか、あるいは罪業のために成仏できず苦しむ亡者である何某(シテ)の属している時空間は、この遭遇によって何も本質的な変化をこうむっていない。

このことは重要であろう。この世のまっただなかに人間の意志がおよばぬ他界が出現したのであって、橋掛を渡ったあちら側があの世とすれば、そこへ通じる入口がぽっかり開いたともいえるのだから。夢の意匠は、現世を無常と観念するがゆえである。

私は以下に、この存在学的な世界像が依拠する思想、あるいは信仰について考察する。そして信仰が、いささかの疑念もさしはさむ余地ない全(まった)きものであった時代、「芸術」とは、体系的に解釈されうる意味を細部に亘って付与された形象であったことを検証しようと思う。

黄泉国と白山信仰

記紀において国生みの神とされる伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)は、のちに黄泉国(よみのくに)におもむく。男神は穢れを祓って甦るが、女神は黄泉国で死を掌ることになる。

この神話に関して、岡田精司氏は、両神を祭神とする神社の分布が瀬戸内海東部沿岸から大和へかけた地域に集中し、そのほかもそこから比較的近距離の海岸地方であることに注目し、伊邪那岐信候と海人の集団の関係を想定している。そして伊邪那岐・伊邪那美の「国生み」も、もとは淡路島の地方的な「島造り」神話だという。

記紀神話が大和王朝の国土支配の正統性を主張し、土着の他民族に対する大和同化対策を意図した政治的な産物であることは、こんにちでは学問的常識である。しかもその策は頭脳的で巧妙ではあるが、「皮を斬らして肉を割き、肉を斬らして骨を断つ」と言えば聞こえはいいが、どうやら「ほんね」と「たてまえ」を含んで「持ち上げて落す」式のもののようだ。その謀略的心性と文化意識に、すでにして祟り神の出現する空間が用意されている。

記紀においても、伊邪那岐・伊邪那美の名は神代に登場したのち、伊邪那岐命は『日本書紀』の允恭天皇の条に、淡路島の祟り神として語られている。島の土地神がもともと祟り神として祀られてきたのであるか、それとも大和王朝にとっての祟り神であったかは、土着民族側の史料がないかぎり断定はできない。しかし一般的に言って、世界のいかなる宗教、いかなる神概念であろうと、信仰なき他者には何等の意味を生じえないのである。土着の島神である伊邪那岐は、大和王朝にとっての祟り神と考えるのが順当ではあるまいか。

伊邪那美命は火の神を生んで女陰を焼かれ、ついに死ぬ。遺体は出雲国と伯伎国との境の比婆の山に葬られた(古事記)。

あるいは書紀に、「故(かれ)、紀伊国熊野の有馬村に葬(かく)しまつる。土俗(ひと)、此の神の魂(みたま)を祭るには花の時にはまた花をもって祭る。また鼓(つつみ)、吹(ふえ)、幡旗(はた)をもて歌い舞いて祭る」とある。

伊邪那美命は黄泉国に落ち、黄泉津大神(よもつおおかみ)として、死穢の世界を掌る。

かくして聖・俗・穢の垂直三層からなる大和王朝の支配構造が完成した。土着民族の海人は、国生みの栄誉を与えられたのち、たちまち穢れた者として、支配者の身分制度のなかで貶められたのである。

ところで世阿弥が佐渡に流されたときに著した『金島書』に、〈北山〉と題する次のような上歌(あげうた)がある。

「然れば、伊弉諾(いざなぎ)・伊弉冊(いざなみ)の、その神の代の、今殊に、御陰を分けて、伊弉諾は、熊野の権現と現れ、南山(なんざん)の雲に種蒔きて、国家を治め給へば、‘伊弉冊は、白山権現’と示現(じげん)し、北海に種を収めつつ、菩提涅槃の月影、この佐渡の国や、北山(ほくざん)、毎月毎日の影向(ようごう)も、今に絶えせねば、国土豊かに、民厚き、‘雲の白山’もいさなみも、治まる佐渡の海とかや」(傍点‘’は山田)

ここで次の三点に留意したい。

1に、伊弉冊が白山権現として示現していること。

2に、その認識が世阿弥ひとりのものではなく、彼の生きた時代の認識であっただろうということ。

3に、雲の白山ということ(後述)。

白山は大御前を主峰として、大汝、別山の三御山からなる。その三御山にいます神が白山坐神(しらやまいますかみ)である。白山への登路は、養老元年(717)に泰澄が越前馬場を開山したとされるが、天長9年(832)までには加賀、美濃と、いわゆる白山三馬場はすべて開かれていたようだ(白山記)。

ある時代にはこの三地方にそれぞれ異なった白山信仰と白山坐神の異称があり、そのため白山坐神の神格について多くの説を生んでいる。曰く、白山比メ(口ヘンに羊)神、白山妙理大菩薩、貴女、伊弉諾尊、伊弉冊尊、菊理媛(くくりひめ)、九頭竜王。

森田柿園『白山神社考』は、「白山比メノ神も白山は雪なれば雪ノ神ともいひて可ならん」と記す。往古、白山がその峻嶺ゆえに結界山として信仰されていたことは間違いないが、多くの霊地同様、諸神仏混淆の場であったのである。

小林一蓁氏は、「伊弉諾尊」とするのは混同か文献書写時の誤り、しかし「貴女」を伊弉冊尊とした時代は想定できるので、鎌倉時代には白山坐神は伊弉諾尊に変質したと考えられるという。その理由として、白山は他界であって、白山麓の人々の先祖の霊の往く黄泉国であったと指摘している。

この点は、夢幻能のドラマトゥルギーとその劇的空間構造がいかなるものであったかを検証するうえで、もっとも重要なことである。あらためて留意しておこう。

さて、世阿弥は明らかに白山を他界として認識していた。流謫(るたく)の地である佐渡に、自らの終焉を想いえがいていた。また、矜持の頭を掲げつつも、賤民の出自の穢れを祓い、生れ清まわる願いをいだいていたかもしれない。小林氏は言う。「さらに留意されることは、伊弉諾尊を黄泉帰りした最初の神としても考えなければならないことである。花祭り(花神楽)の「白山行事」が白山修験道の行事であり、擬死再生儀礼であることも無縁ではない」と。

そもそも山岳修験道の修行過程は、胎内回帰による擬死と再生を象徴的に模倣しているのであるが、白山に関しては、菊理媛を祀った点も重視されている。黄泉国に赴き死穢で汚れきった伊弉諾尊を禊ぎさせ、再び現世に生れかわらせたのは菊理媛であった。

ところで私は世阿弥の心を忖度(そんたく)したが、賤民として差別されていた人々が白山神を信仰していたことは知られている。

宮田登氏は、被差別民のなかに「死穢を不浄視せずこれを気ガレとみて、死の儀礼に際して再生の処置をほどこすことを一つの職能とした集団」が存在したと言う。この指摘が白山信仰の本質に関るものであることは間違いないであろう。

宮田氏はさらに鋭く、次のように言う。

「死穢の直接関るが故に、その職業をも不浄視し、賤民として扱う不条理は、定着農耕民の‘常識’に発したものである。この‘常識’は被差別民に本来備わっていたのではない。ケガレを‘気涸れ’と理解する段階に、この不条理は起らない。これを‘穢れ’と意識させ、半ば強制的に不浄観を植えつけてしまった作為こそ問題である」と。

そして、被差別民の世界観がいわゆる‘常識’を生みだした定着農耕民の世界とは別に存在しているという指摘は、私としては注目せざるをえない。それは「白山=他界」と「現世」との関係構造を示唆し、どうやら‘入れ子’として組み込まれていると考えられるのである。

奥三河の白山行事

1991年2月、NHK・TVが『花祭幻想』というドキュメンタリーを放映した。奥三河の山間部に花祭りという民族芸能が伝承されている。この祭りは早川孝太郎氏の大著『花祭』でつとに知られていたが、疫病や飢饉の年などに花祭りと同時に行われていた「白山行事」が、安政3年(1856)以後とだえていた。その花祭りと白山行事、すなわち大神楽が134年ぶりに復活されたのである。

花祭りの意義は、冬枯れの時期に萌え出づる春の到来と五穀豊穣を祈願し、同時に病気のため命乞いをする者の立願を果すことにある。そして、前記の伊弉冊尊(いざなみのみこと)の葬祭儀礼とも無縁ではないと思われる。

村の広場に、湯立神事の大釜を中心に舞戸をしつらえ、並んで、樫と青竹の垣を方形にめぐらし、外界と完全に遮断した白山(しらやま)が築かれる。青竹の葉叢には紙垂(かみしで)が飾られる。舞戸はこの世、白山はあの世。その間を無明の橋がつなぐ。

白山の中央にはさらに白布でおおった4柱が立てられ、鏡を掛け、顕形(けぎょう)の帯を結いさげた榊の神籬(ひもろぎ)を立て、梵天と竜頭を掲げる。

この神籬(ひもろぎ)には特異な天井がとりつけられ、一般的には白蓋(びゃっけ)、あるいは天蓋と称されるが、豊根村(愛知県北設楽郡)のものは独特の切り込みのある純白の紙垂(かみしで)を方形行燈状に無数に下げ、「雲」と言われている。この「雲」に八百万(やおよろず)の神が降るのである。そして、白山の雲と舞戸(この世)との間に白い帯が渡される。神々はこの帯をつたって、あの世とこの世とを自由に往来するのである。

さて、大神楽次第を詳述する余裕がここにはないが、その大要を述べれば---

まず「釜払い」が行われる。この儀式の後、人間の一生には四度の大願がかけられると規定し、それを象徴化した祭儀がつづくのである。

第1に、「舞い上げ」(一般的には「生れ子」とも言う。以下、かっこ内は同様に)。これは出産をめぐる儀式で、本来は新生児の手をとって舞うものだが、いまは子供たちの舞いとなっている。

第2に、「四ツ舞い」(生れ清まわり)。いわゆる元服の儀式。13歳に達すると、それを節目として新たに生れかわることを意味する。

第3に、「花のみぐし」(扇笠)。40歳前後の厄払い、あるいは年祝いを想定し、扇子を笠にして舞うのである。

そして第4は、「白山入り」(浄土入り)。厄年の人は扇笠、還暦の人は竹皮の笠をかむり、死装束、花育てと称する葬列をつくって、花太夫(はなたゆう)に引き連れられ白山入りする。やがて山見鬼が死者を救うべく白山に入り、様子を窺い、再び出てくる。ついで清めの獅子が白山入りして、白山を地獄から極楽に変える。そして、山見鬼が五色の鬼を引き連れ白山に入り、死者を救い、白山を破壊して神に帰ってもらう。死者たちは再びこの世にもどり、湯立の釜の湯を笹竹によって振りかけてもらう。すなわち産湯を使い、生れ清まりの祓いの儀式である。

人々は舞いをまって喜びあい、祭りは終了する。

以上見たように、「白山行事」は極めて象徴的な擬死再生の儀式である。

この行事において、あの世とこの世とは、平行世界(パラレル・ワールド)として観念されているのではない。入れ子構造として観念され、その世界全体像がミニチュアで造形されているのである。しかも視覚的には、大が小をおおっているように見えるが、観念としての真相は、部分としての白山の中にこの世の万象がとりこまれていると言うことができよう。

浄土真宗に「還相廻向(げんそうえこう)」という考え方がある。鈴木大拙氏は、「極楽に行ってまたこの世に戻ってきたのでなはなくして、ここから十万億土に行ったと思ったら、それがそんな遠い所でなくして、今ここにこうしている自分の居所が、すなわちそれなのであった」と。やさしい言葉で説いている。従来、「悟達(ごだつ)」とか「衆生済度(しゅじょうさいど)」の解釈的思想と考えられてきたようだが、存在学的な宇宙像として、平行世界の観念とは対極にある‘入れ子’世界像の観念を示していると言えよう。

このように、あの世この世(彼岸此岸)があたかも浸透膜1枚の差で変換可能な入れ子構造であるということは、能の劇構造や白山信仰のみならず、後述する阿弥陀堂の建築構造や能舞台をも通徹する観念である。

しかしその検証の前に、白山の「雲」について考えてみる。

白山の「雲」と猿楽能

豊根村で「雲」と言われ、一般に「白蓋(びゃっけ)」あるいは「天蓋」と称される白山の特異な天井は、極めて象徴的な存在ではあるものの、民俗学上の大きな謎であった。石塚尊俊氏は、島根県日御碕の小野検校家古文書の中の葬列図に、「玉蓋」と記された棺覆いが「白蓋」と同じ形であることを発見した。そして、「玉蓋」が「天蓋」の別称であることもわかった。

棺覆いという指摘は、白山行事の本質にかなって充分説得的である。しかし「雲」という観念とは懸隔があると言わなければならない。

私は、世阿弥が「雲の白山もいさなみも」と謡っていることを示しておいた。世阿弥は、佐渡の海はるか、白い山のように重畳する雲と波に、白山権現として示顕する伊弉冊尊を重ね見る。しかも「雲」には死の影が揺曳(ようえい)している。

「雲」を死と同義に用いている例は、

「いかなる野辺の煙にて空しき空の雲となりけん」(新古今)

に見られるとおりである。

また白山の歌詞(うたことば)としても、西行の『撰集抄』巻8に忠岑の歌として、

「雲のゐる越の白山おひにけりおほくの年の雪つもりつつ」

とある。

また『月清集』に後京極摂政は、

「春は唯朧月よと見るべきを雲にくまなき越の白山」

「嶺の雪もさらに麓の心ちして雲をかさねるこしのしら山」

と詠んでいる。

忠岑の歌は明らかに、老いの末にある死を見つめているのである。「雲」、そして「雪」は、白山とは切っても切れぬ歌詞であったらしい。森田柿園が雪をもって白山坐神の御魂代であるとする所以(ゆえん)である。

ところで白山の峻嶺に抱かれたかのような岐阜県能郷(のうごう)一帯は、南北朝時代頃から室町時代にかけて、白山信仰を背景にした越前猿楽が活躍していた。能郷白山神社には16戸の世襲的な猿楽の家によって伝承される能がある。

この能舞台は簡素な二間四方の仮説架構で、白山神社の拝殿を正面とし、右に橋掛があり舞台裏の楽屋に通じている。橋掛の構造は近年でも少しずつ変化があったようだ。舞台の鏡板にあたる部分は、三つ巴紋と抱き柏紋のある幔幕を張る。

私は、この能舞台の正面上方の化粧貫両端に、「雲気紋」が描かれていることに留意するのである。

能舞台に関する歴史的考察は数多くあるけれどま、私の知る限りではあるが、先学に、能郷白山神社の能舞台の化粧貫に描かれている「雲気紋」について、いささかなりとも言及した論文はない。一見ありふれたかに思える意匠だが、実のところそう多くはない。

同じ岐阜県の郡上郡白鳥町長滝は、加賀白山への美濃からの入口にあたる。長滝白山神社の祭りである長滝延年は、中世の延年をいまに伝えることで知られる。その祭儀場であり舞処ともなる拝殿向拝の大貫の両端に、やはり「雲気紋」がくっきりと彫られている。

神殿建築の「雲気紋」は、神気を表わすこと言うまでもないが、猿楽能との関りでみると、どうも雲は、白山坐神の象徴記章のように私には思えるのである。

一方、仏教では阿弥陀如来像や妙見菩薩像の台座に「雲座」が見られる。阿弥陀来迎図の特徴的表現となっているように、浄土信仰において、雲は阿弥陀如来の表徴となっている。

豊根村の白山(しらやま)の「雲」は、神の依代(よりしろ)あるいは棺覆いという意義のほかに、白山坐神の表徴、また阿弥陀如来の表徴が浄土の表徴としてとり入れられるなど、意義が重なっているのではないだろうか。

泰澄大師が白山を開いたとき、御前岳にいましし神は伊弉冊尊(白山妙理大菩薩)で、その本地は十一面観音。大師はこのとき御前岳の南の別山に聖観音を、北北西の大汝峰に阿弥陀如来を拝したという。

十一面観音は、いろいろな姿に変身して十一品の無明を断じて衆生を救うとされるが、それはみな阿弥陀如来の意向を呈しているのである。

白山登拝の密教修行者は、十一面観世音法を修して、観音の慈悲に預かるのだったが、後に浄土信仰の発達とともに阿弥陀信仰が付加されたことは、白山信仰の歴史的流れとして指摘できよう。

阿弥陀堂の建築構造

かつて能楽師・金春國雄氏は、中尊寺金色堂が「鞘堂」であることと、やはり二重の屋根をもち現代の能楽堂との相似を、まったくの暗合なのであろうかと疑問を呈した。能楽研究者である以前に、おそらく、実演者としての鋭い直観ではなかったかと私は忖度する。私もまた「入れ子」をキー・ワードとして夢幻能の劇構造を検証し、この項ではまさに阿弥陀堂と能舞台の観念的相似を検証しようとしている。

しかし私は、現代の二重屋根の能楽堂にその上(かみ)の信仰や思想の脈が保持されているとは考えていない。現代の能楽堂は屋上屋を重ねたにすぎず、能舞台を覆っている大屋根は、全天候型の東京ドームのようなものと思えばよい。

山崎楽堂氏は、「能舞台(楽屋部も含め)は必ず他屋と別に独立した一宇である、而(しか)も夫れは創初より固有の徴相でもある。(略)能楽堂内の能舞台は概(おおむ)ね別棟となって、本屋の蓋下に離立する形式を取ってゐることは、今なほ本来の精神を遺襲する所以に外ならない」と言う。

山崎説のように、現在の能舞台とそれを覆う建築物とは、建築構造のダイナミズムにおいて何等の関連性もない別棟である。

しかし別棟であることが、能舞台の本意であるというのは、やはり、中世期前後の人々のような全(まった)き信仰の世界像を失った、現代人の見解と言わなければならない。

「双堂」という社寺建築の構造形式がある。神社の権現造り様式がそれである。この様式は、御神体を安置する宮殿を本殿がおおい、その前面に拝殿をおき、両殿を床の低い石の間で連結。そして両殿の入母屋の棟を石之間の両下造りと称す大屋根を架けておおった入れ子構造である。いかにも能楽堂内の能舞台と見所の関係に似ている。

しかし、権現造りのように、信仰にささえられた建築思想がいかなるものであるかは、本殿と拝殿との床高がまったく違い、多くの場合、基壇(地盤)そのものの高さを違えていることを知れば充分であるが、さらに、そのように位相の異なった世界の存在を大屋根で一つにすることで、全体世界像として認識していることが窺えるのである。

さて、私はいま、能舞台の中央に、目には見えないが、御仏を安置した須弥壇(しゅみだん)に天蓋を架けた仏堂の中の内陣と、その前後に礼堂と後陣を想いえがく。

夢幻能において神仏や御霊(その多くは祟り神や怨霊であるが)は、その内陣に顕現する。

堂宇の中央に内陣をおくという建築的特徴は、中国や朝鮮、インドやチベットなどの仏教寺院にも共通するというわけでは、まったくない。わが国においても平安中期頃までの仏堂は、仏壇の位置という点に関しては、むしろ中国や朝鮮の仏堂に近いものであった。

内陣を中央に据えるのは、阿弥陀堂に多数の例をみる、一間四方の平面をもつ仏堂の形式である。

中央一間四方の母屋に本尊を祀り、周囲に一間通りの庇(ひさし)部分を設けて、儀式空間とする。すなわち堂宇全体の平面は、三間四面ということになる。

阿弥陀堂は平安中期以後、浄土信仰にもとづいてさかんに建立された。「厭離穢土(えんりえど)、欣求浄土(ごんぐじょうど)」を唱え、この世に浄土(あの世)を構築しようとしたのだった。

一間四面の阿弥陀堂は、もと天台寺院において、常行三昧(じょうこうざんまい)を行う常行堂を祖形としている。常行三昧とは阿弥陀仏を念じつつ、その尊像の周囲をめぐる行法で、建築的にも求心性が要求された。阿弥陀堂も法会の要求する合理性をそなえた建築形式であったと考えられる。

しかしいかなる宗教であろうとも、その寺院は、宗教が決定する宇宙の構造を反映し、模倣するものである。阿弥陀堂も法会に対応する合理性を超えて、彼岸此岸(あの世、この世)の関係構造を建築構造として具象化していると考えられるのである。

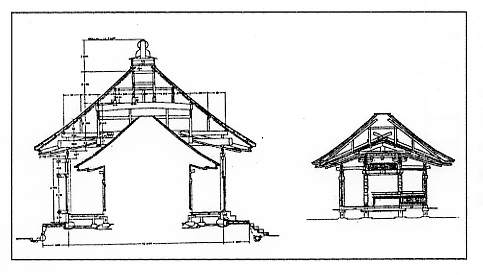

中尊寺金色堂は一間四面堂の基本形態をいまに伝える最古の遺構である(1124年)。この御堂は創建後まもなく鞘堂とされた。最初の構造は不明である。その後、1,2度再建修復され、現在の鉄筋コンクリーと造りに替えるまでの旧鞘堂は、室町時代半ば頃の建物である。

金色堂は須弥壇のある内陣を礼堂(外陣)で包み込む。

その構造は内陣の四隅に巻柱を立て、上方に無目(むめ)、長押(なげし)、頭貫(かしらぬき)を回し、柱の最上部に三斗(みつと)を組み、各三斗の中央に蟇股(かえるまた)を据える。

天井は周囲を折り上げ、四方を各々三間に分けて格縁(ごうぶち)を組み、格縁の小間にさらに組子を入れ、中央に天蓋を取り付けている。

内陣と外陣との関係は、「入れ子」状に、建築力学的にまさに組み込まれていると言ってよいだろう(図)。

藤原清衡はこの御堂を自らの葬堂として建立した。

周知のように、この御堂には藤原氏4代のミイラが安置されている。堂内は、阿弥陀経に描写されている極楽浄土さながらに、高度な工芸技法をもって荘厳(しょうごん;おごそかに飾ること)されている。清衡は自らが死んで赴くところを、生きているうちに確認しておきたかったのであろう。しかも、再生の願い(弥勒下生信仰)を強く抱いていたに違いない。加賀白山が、平泉に早い時代に勧請されていることも、注目にあたいする。

中尊寺白山神社の本殿前には、入母屋桧皮葺の立派な能舞台がある。現存舞台は嘉永6年に再建され、形式的には、西本願寺北能舞台(天正年間創建)に、ほぼ近い。能舞台の地理的設定は、本来、「四神相応」の思想と浄土経の「西方浄土」「仏教東漸の相」思想とに基づくといわれている。しかし中尊寺白山神社の能舞台は、山上の立地に合わせ、脇正面すなわち北北東が白山神社本殿に向いている。

白山比メ神のいますところは、黄泉国である。橋掛は明らかに彼岸(あの世)と此岸(この世)とを結んでいて、此岸にある仏堂と言うべき舞台の中央に、幽明の境、もしくは神仏顕現の特殊領域を印象づけているのである。

この能舞台で行われる中尊寺延年は、鎌倉時代以来の猿楽能を伝えていると言われる。

祭儀の後、太々神楽、獅子舞、開口(かいこ)、祝詞(のりと)、若女の舞、老女の舞、そして喜多流、和泉流の能と狂言がつづく。

祝詞は、狩衣半袴出立(かりぎぬはんはかまいでたち)、直面(ひためん;能面をつけていない)であるが、冠より黒い毛を垂らして顔をおおい、幣(ぬさ)を捧げて出て、読経するように祝詞を唱える。その異相からして、死神なのかもしれない。

若女は、竹絵をあしらった切戸口から後見を先導に出てきて、足拍子を踏み、鈴を上下に振りつつ静かに舞う。前折烏帽子(まえおれえぼし)、単狩衣着流出立(ひとえかりぎぬきながしいでたち)。狩衣が、女神であることを表わす。竹絵は結界を意味し、切戸口の舞台側は幽明の境界領域。つまりこの若い女は、おそらく菊理媛である。菊理媛はいま、次に登場する老女の再生と清まわるのために、死の穢れを祓っているのである。

老女は祝詞に右袖を引かれて橋掛より出てくる。ひどく腰が曲っている。鈴と扇を祝詞から受けとると、屈み腰のまま強く足拍子を踏み、鈴を打ち振る。そのうち、ひょいと跳びあがったりする。私はこの所作に、老女に生命が次第に充溢する様子を読みとるのである。

奥三河豊根村の白山行事と同じ趣意が、中尊寺延年の古雅な舞のなかに、脈々として生きているのだと言えよう。

意味からの解放を希求し、無意味であることに最上の意義を認めるのは、むしろ現代芸術の考えである。純粋芸術などという概念によって括りうる存在を、まったく有しなかった時代があったことを、私たちはそろそろ忘れかけているかもしれない。

「猿楽の竹」とその消長

定家『明月記』の建暦2年(1212)8月17日に、仙洞御所で行われた散楽について、次のような記述がある。

「緇素(しそ)雑芸輩十余人、在景(資料のママ:童)一人、今様、白拍子、散楽之興候、舞台之体、東向御壷構広間二間一面屋、竹柱葺松、忠綱朝臣所設、(略)」

(僧や俗人、雑芸のやからが10余人、そのなかに男の子が一人いて、今様や白拍子や散楽を演じた。舞台の様は、お庭の東側に二間四方を組み、屋根をかけ、竹の柱をたて、松で屋根を葺いた。忠綱朝臣がこの設営を指揮した)

すなわち舞台は二間四方。当時の一間は五尺(現在より一尺短い)。四隅に‘竹柱’を立て、屋根を架け松で葺いている。これは常設の舞台ではないが、この日のために忠綱朝臣が指揮をとって架構した。仙洞御所における本格的な形式と理解できる。この事実から、これが後世における能舞台建築の原型と言ってもよい。

須田敦夫氏は、「このような創始期の猿楽舞台形式と泉殿や拝殿・舞殿などの形式とは本質的に相違する。わが国舞台史に於いて猿楽舞台に先行したものは舞楽舞台だけであった。しかし鎌倉初期の両者を比較して相互関係を認めようとすることは無理である。(略)だから前掲の猿楽舞台(仙洞の舞台:山田註)は、猿楽本来の舞台として自主的に発生したものだと認めてよいと思う」と言う。

元来、猿楽や田楽は社寺の境内や邸第の庭で演じられるのが原則であった。見所は、貴顕のためには主要の殿宇が当てられ、下級者は地上で観楽した。しかし、単に「演じる」という目的のためなら、能にとって先行の舞楽舞台の使用はむしろ合理的なのではあるまいか。あるいは能舞台が舞楽舞台を原型として発展しても、それはそれで合理的なのではあるまいか。

そうした合理性を排して、両者を截然(せつぜん)とさせたのは、舞楽が宮廷音楽だったからであろう。そしてまた、猿楽能においても、その起源のみならずその希求する世界像において、舞楽とはまったく相入れぬものをもっていたに違いない。それが何であったかを考えてみなければならない。

私は、仙洞御所舞台の4本の竹柱に注目するのである。

その竹は、便宜的建築材という以上の重要な意味があったのではないだろうか。

宮城県金成町の小迫(おばさま)白山神社の小迫祭りに伝承される一連の「古能」は、白山神社社殿につづく石段のふもとに築いた土壇の芝舞台で行われる。この土壇は四隅に腰高の竹柱を立て、注連(しめ)を張りめぐらす。

神々のいます聖なる領域を竹垣で囲うという習俗は古代からあった。竹には穢れや災禍を祓う呪力があると信じられていた。この信仰の段階において竹は清浄潔白の象徴である。しかしここに密教の浄穢の観念が流入し、「結界」思想にとりこまれた竹垣は、浄の領域と穢の領域とを截然とするというだけでなく、穢れたものが入ってくることを未然に防ぎ、また穢れたものの存在を表示するという意味をになうようになった。穢れは伝染するものと規定され(延喜臨時祭式)、それを表示して忌避する必要があったのである。

葬送儀礼で、柩を青竹垣で囲って安置したり、葬祭場に竹垣を結ったりする習俗がある。沖浦和光氏によれば、「これも一種の結界で、タブーの境域であることを示している。この竹垣は、浄土に旅立つ死霊の坐す聖域と、屍体の穢れが発生している場とを同時に示している」と言う。

ところで、近世の被差別部落の旧家に伝承される古文書で、「河原巻物」と称されるものがある。内容は地域によって差異があるようだが、その意図するところは、自らの職業と家系由来を誇り高らかに説くものである。その中で、竹に関する記述が私の注意をひく。ことに白山信仰との関りにおいて、また猿楽能との関りにおいても、見過ごしにできないものである。

本田豊氏が紹介している『長吏根素并秘察』写本から、白山に関りある部分を引用させていただく。

「一、白山大権現之竹ハ死人引導之時之野辺延年竹天竺幡棹登篭之竹幕シク之竹不可テ死人之時之甲竹一六峯修行人之老籠之竹者行人之用竹諸山江参詣之時金剛杖之竹諸行人之諸用竹同杖竹諸修行人之杖之竹同自用之竹‘猿楽之竹’猿引之用竹虚無僧之尺八鉦打八房之竹同杖竹諸細工人用竹笛夫ハ茶筅之竹[一字不明]物之竹ニ渡シ給フナリ(以下略)」

やや煩雑で読みにくいが、竹の使用に関する権利の主張とともに、竹が厳重な管理規制の物であったことを差し示しているので、あえてそのまま引用した。以下に読み改めてみよう。

書写時に写し間違いがあったと思われる意味不明の箇所もあるが、同様の趣旨のところを『三国長吏由来』によって補いつつ私解すれば、おおよそ次のような内容を汲みとることができる。

すなわち、死人に引導を渡し死体を覆う野辺幕布の竹、門前竹、4本の幡棹天蓋の竹、延年神楽の竹、猿楽の竹、猿回しの用いる竹、役行者(えんのぎょうじゃ)笈板の竹、鉦叩き、八房、茶筅の竹、山岳修行者の金剛杖、細工用の竹、行人の竹、これらはみな白山権現の竹であり、白山長吏(いわゆる被差別部落の長)がこれを監督差配する、と。

「延年神楽の竹」、「猿楽の竹」とは、いかなるものを差し示すのであろう。そのすべては不明ながら、豊根村の白山に用いる竹も、小迫(おばさま)白山神社の芝舞台の竹も、おそらく白山権現の竹と言うことができよう。そして仙洞御所の散楽舞台の4本の竹柱も、私は白山権現の竹であったのではないかと思うのである。

ところが白山長吏の采配下にあった猿楽の竹は、その後の能舞台発展史において、すっかり姿を消してしまったようだ。再び竹の姿があらわれるのは安土桃山時代以降、切戸口の脇鏡板に描かれた竹絵としてである。

室町初期の能舞台の柱について、『満済准后(まんさいじゅごう)日記』の永享2年(1430)4月23日に次のような記述がある。将軍義教の観能に備えて設置されたものである。

「舞台等金剛輪院寝殿南庭ニ令用意了、以黒木造之、楽屋西小門内構之了、自楽屋橋並ヤネ等常如沙汰之」と。

すなわち、能舞台は金剛院の寝殿の南庭に皮つき丸太で構築され、西小門の内に設けられた楽屋と橋掛で結ばれた。舞台には屋根が架けられていた。そして橋掛、有蓋形式の舞台は、常例通りであったと言うのである。

竹柱がないことが、室町初期には常例になっていたと解釈してもよいだろう。

これはいかなる事情によるのであろう。

平安時代以来、社寺を本拠として神事や仏会などに伴って発展した猿楽田楽であったが、室町時代にはその普及はめざましく、あらゆる階級の娯楽となっていた。そしてついには禁中においても能舞台を構設して演能を催すようになった。『満済准后日記』の応永34年(1427)正月12日の記に、

「今夕於禁中清涼殿東庭、エナミ猿楽ヲ被召、猿楽ヲサセラレ、舞台楽屋以下頗御自身後奉行御体也」

と、ある。これは禁中における初めての猿楽演能であるとも記す。瞠目すべきは、その舞台や楽屋以下の構築に天皇自らの特別な配慮があったという点である。猿楽能の発展にとってまことに喜ばしいことであっただろう。

しかしこのような情勢下において、賤民として差別されていた白山長吏の采配下にあった「延年猿楽の竹」は、少なくとも都では存在を消すしかなかったに違いない。観阿弥・世阿弥父子をはじめ、不浄の者と貶められていた能芸人が貴顕に接近するためには、時宗の徒になり、やがて同朋衆に加えられるほかに道はなかったということを思えば、白山権現の由緒ある竹も、その意義がすっかり忘れ去られるまで、地方の社寺の神事仏会の用竹として身をひそめなければならなかったのである。

世阿弥はその生涯の終り近くに、流謫の地を白山権現のいますところに重ねあわせて謡ったが、将軍の寵愛をほしいままにしていた時期、身分解放ということに対する自覚をもちあわせてはいなかった。

林屋辰三郎氏は言う、「義満という将軍の嬖童(へいどう)という生涯のふりだしが、かれにそのような自覚をもたせなかったと思われる」と。

能はいよいよ洗練され、式楽への道を辿る。その道すがら、世阿弥の死後数年にして、観世・金春は幕府の権力と結んで、他の民衆的な猿楽を弾圧するという事態まで出来(しゅったい)するのであった。自らの出身拠点を、おごり昂る欲望のままに滅ぼそうとするあさましさ。身分解放どころではない。

さて、能舞台の脇鏡板の竹絵について、山崎楽堂氏は次のように述べている。「脇鏡板の竹絵には、さほど古い縁歴も深い要因も無く、後世単に羽目板の空白を処理せんため、松と照応させた匠案に過ぎぬ」と。

私は、まことに残念なことだが、脇鏡板の竹絵が白山権現の竹が姿を変えたものであると、断言するだけの‘直接的’資料を発見してはいない。しかしながら山崎氏のように、竹絵の存在をにべもなく見過ごすことはできない。

能『葵の上』で、巫女が竹絵の描かれた切戸口から去るという異例ともいえる演出があるのを、山崎氏はどう説明されるのか。

現代の私たちはよかれあしかれ、信仰にささえられた文化創造というコンセンサスを失って久しく、何かを見落としたり読み違えているのではないかという危惧が、少なくとも私の思いから離れないのである。

能は怨霊にみちていると言っても過言ではない。その怨霊たちはいかに成仏を願い、生れ清まわりを願っているか。その意味では、能は怨霊鎮撫の劇なのである。そして‘入れ子’構造は、怨霊鎮撫のために、生れ清まわりのために、もっとも巧妙に造られた此岸(この世)と彼岸(あの世)とを繋ぐパースペクティブなのである。直線的な遠近法では、日常的に怨霊が人間のそばにあらわれない。あの世はこの世の中にすっぽりおさまっていなければならないのである。

能のドラマトゥルギーは、白山信仰のドラマトゥルギーと明らかに同じであると私は思う。そしてまた、言うべくは、それは大和王朝の他民族支配の構造と関連があると考えるのである。

参考文献(古史料を除く)

[1] 能勢朝次『能楽源流考』 岩波書店

[2] 林屋辰三郎『中世藝能史の研究』 岩波書店

[3] 後藤淑・萩原秀三郎『古能』 河出書房新社

[4] 岡田精司『古代王権の祭祀と神話』 塙書房

[5] 脇田修『河原巻物の世界』 東大出版会

[6] 本田豊『白山神社と被差別部落』 明石書店

[7] 沖浦和光『竹の民俗誌』 岩波書店

[8] 下出積與編『白山信仰』 雄山閣

[9] 宮田登『神の民俗誌』 岩波書店

[10] 早川孝太郎『花祭』 国書刊行会

[11] 須田敦夫『日本劇場史の研究』 相模書房

[12] 山崎楽堂「能舞台」、野上編『能楽全書』第4巻所収、東京創元社

[13] 山岸常人『中世寺院社会と仏堂』 塙書房

[14] 日本建築学会編『日本建築史図集』 彰國社

[15] 毛綱紋太「奇館異感9」、『建築』175号所収、中外出版

[16] 金春國雄『能への誘い』 淡交社

初出:『AZ』1994年秋号、新人物往来社刊

この論文についてちょっと嬉しい思い出がある。長年の交誼ある小説家で国学院大学教授の花輪莞爾氏が、ある日、教授室で『國學院雑誌』の特集「美的世界と芸術の論理」に目を通していたところ、いきなり山田維史という私の名がでてきて驚いたというのだ。それは種村季弘氏の「泉鏡花と白山信仰」という論文のなかでのこと。種村氏は平成8年11月9日に開催された國學院大学国文学会秋季大会における同題の講演草稿に加筆して、その雑誌に掲載していた。その論文のなかで種村氏は、私の「夢幻能の劇構造と白山信仰私考」に注目し、「奥三河白山行事の入れ子構造を論じて大層示唆的な一文です。」と言い、拙論を引用されていた。花輪氏は、その種村論文をコピーして、私のもとへ送ってくださったという次第。

種村季弘「泉鏡花と白山信仰」、『國學院雑誌』平成9年11月号所収

禁無断転載。著作権は山田維史に属します。

© Rakuten Group, Inc.