■Yamada's Article(10)狐信仰とそのイコノグラフィー

Copyright 1994-2007 Tadami Yamada. All rights reserved.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

狐信仰とそのイコノグラフィー

山田維史

“The Fox Belief in Japan and its Iconography” by Tadami Yamada

日本における数多の動物崇拝のなかでも、狐信仰はその代表的なものである。それは決して過去のものではなく、現代の都会のインテリジェントビルの内部や屋上に、福神として祀られるのも稀なことではない(図1)。東京・羽田空港の旧ターミナルビル解体工事現場に、取り残されたように立っている穴守稲荷神社の大鳥居。かつて何度も取り壊されそうになったが、そのたびに「祟(たた)り」を恐れて中止になったという。大新聞の一面に、そんな記事が載る(朝日新聞)。古代からの狐信仰が、日本人の精神生活のみならず経済社会の深層に根差して、今なお脈々として生きつづけているのである。

私はこの稿で、狐信仰の梗概を述べながら、図像としてどのように表現されたかを見てゆく。なぜ狐が信仰の対象となったのか、その源流を明確にすることは困難である。それでもなお、古代人がいかに狐の生態観察に優れていたかを知り、また、その生態を豊かなイメージで人間の営為に重ねあわせ、その後の流れのなかで、錦繍(きんしゅう)を織りあげるように精緻な体系を築いてきたことを知るであろう。一方、悪意とまでは言わないにしろ、その信仰から派生した弊害も述べなければなるまい。

(1) 狐の女房説話

日本における狐信仰の濫觴(らんしょう)を文献に尋ねれば、『日本書紀』巻第十九、天国排開広庭天皇(あめくにおしはらきひろにわのみこと;欽明天皇)の冒頭、天皇幼年の霊夢の記事まで遡ることができる。天皇は幼いころ霊夢に、秦大津父(はたのおつち)という者を探し召し出して寵嬖(ちょうへい)するなら、必ず将来、天皇の御位に即くことができるだろうと告げられた。秦大津父は山背国深草の里で尋ね出され、やがて夢の御告げが実現したという話である。この記事に狐の影は見当たらない。しかし後に述べるように、稲荷社の奉祭者は秦氏であること(『山城国風土記』逸文)を考えあわせると、諸願成就の霊験あらたかな福神としての稲荷の姿がほのかに揺曳(ようえい)するのである。

狐がはっきり姿を現わすのは、『日本国現報善悪霊異記』(日本霊異記)巻上第二の「狐を妻(め)として子を生ましめし縁」においてである。

〈欽明天皇の御世に、美濃国大野郡の男が妻とすべき女性をもとめて旅に出た。すると広い野原で美しい女性に出会った。女が媚びたなまめかしい素振りをするので、男は目くばせして、どこへ行くのかと尋ねた。「良縁を探して歩いているのよ」と女は言う。自分の妻にならないかと男が言うと、女は承知した。男は早速家に連れ帰って交接し、一緒に住んだ。しばらくして女は懐妊し、男児を出産した。たまたまこの家の飼犬も、12月15日に子犬を生んだ。子犬はこの主婦に向かうと必ずいきりたって襲いかかり、歯をむき出しにして吠えるのである。怯えた主婦は、犬を殺してくれと夫に言うが、夫はかわいそうに思って殺す気になれない。2,3月頃、前から準備してあった年米を舂(つ)くために雇った女たちに間食を与えるため、主婦は臼小屋に入った。

----即ち彼の犬、家室(いえのとじ;主婦)を咋(く)はむとして追ひて吠ゆ。即ち驚きおぢ恐り、野干(狐)と成りて籠の上に登りて居り。家長(いえぎみ;夫)見て言はく、汝と我との中に子を相生めるが故に、吾は忘れじ。毎(つね)に来りて相寐(ね)よといひて、故(かれ)、夫の語(こと)を誦(おぼ)えて来り寐(ね)き。----

それ以後、(来つ寝るので)支都禰(きつね)という名ができた。この妻は、ある時、裾を桃色に染めた裳を着てやって来て、たおやかに裾をひるがえしてどこかへ去って行った。男はその姿が忘れられず、恋しさのあまり歌を詠んだ。(歌、略)二人の間にできた子供に岐都禰(きつね)と名づけた。また、姓を狐の直(あたえ)とした。この子は力が強く、走ることも非常に早くてまるで鳥が飛ぶようだった。これが美濃国の狐の直という名族の先祖である。〉

要約ながらあえて全文を通覧した。異類婚狐女房型として最古の説話が、俗な和名語源説と名族始祖譚だけではない何か象徴的意味をもっているなら、そこに語られている話は、その隠れた意味を知るに必要十分な要件に満たされていると考えられるからである。奈良・薬師寺の僧景戒(きょうかい)は、因果応報の原理にもとづく教導的目的をもって『日本霊異記』を著わした。景戒はその序文で、欽明朝に仏教が渡来したと書いている。しかし狐の話に仏教臭は乏しい。狐信仰もかすかにうかがえるだけである。同じ話は『扶桑略記』と、直接的には同書を引用した『水鏡』の欽明記にも出ている。

私が注目するのは、三書ともに、子犬が12月15日に生まれたと記述していることである。2,3月頃に女房が狐の正体を現わすまでの間、この子犬はしきりに女房に吠えつく。子犬は少なくとも生後1ヶ月はたっていなければならないだろう。ここで私が思い出すのは、近畿・京阪・中国地方で旧暦1月15日に行なわれた「狐狩り」である。子犬が狐の女房を襲って追いたてる時節と「狐狩り」の時節は、大方のところで一致していると言えるのではあるまいか。「狐狩り」のおよそ1ヶ月前、同じ地方で、旧暦12月中旬に行なわれる「狐施行」、あるいは「野施行」「寒施行」ともいわれる行事がある。厳寒に妊った狐の飢えを救うため、巣穴などに供饌するもので、稲荷信仰にその起源があると言われる。この二つの相反する民俗行事について、吉野裕子氏は陰陽五行説の実践と見ている。

古代中国の哲学思想である陰陽五行説では、森羅万象は陰陽二気の和合によって生成し、そこに木火土金水の五気が生じて、「相生(そうじょう)」と「相剋」の関係で各々五行の循環をしている。相生の理は、木生火(木は火を生ずと誦む。以下同様に)、火生土、土生金、金生水、水生木という無限循環。相剋の理は、木剋土(木は土に勝つ。以下同様に)、土剋水、水剋火、火剋金、金剋木という無限循環である。

陰陽五行と狐の関係について吉野氏は、農耕文化における土気の重要性を指摘したうえで、「狐の黄色」、「黄色によって象徴される土徳」、「この土徳即年穀の恵みへの期待」、すなわち狐は土気の象徴にほかならないと言う。そこで、五行の「土」はすべて「狐」に置き替えることができる。「狐施行」が行なわれる旧暦12月は土用、土気。その土徳の化身である狐を供養するのである。そして正月は木気であるから、相剋の理による「木剋土」で、正月(木)に狐(土)を狩る。言うならば、神送りの機会なのである。この二つの行事はまことに時宜にかなったものなのであった。

さて、12月15日をキー・ワードとすることによって、この話にようやく狐と稲作農耕との関係が透けて見えてきた。野原で良縁を探していた狐と男との性交と出産の時期を、播種・収穫の時期と一致させることも可能ではあるまいか。狐が正体を現わすのは、臼小屋であった。まさに穀物神の顕現である。そこでは、前から準備してあった年貢米を精米していたのである。年貢米をきちんと準備できるほど、この家は十分余裕があるのである。穀物神あるいは福神のお恵み以外の何であろう。ここには、狐=穀物神・福神という、後に表面化する民俗信仰の萌芽があるのである。

ところでこの狐の直の話が、同じ『日本霊異記』のなかで、およそ200年後の二つの話に結びついていることに私は注目する。中巻第四「力ある女の、力くらべを試みし縁」と、第二十七「力ある女の強力を示しし縁」である。二つの話を合わせて大意を述べれば、聖武朝のこと、狐の直の四代目の孫娘は、人並以上に体が大きく百人力であった。その力の強いのをよいことに悪事を働いていた。その噂を聞いた尾張・元興寺の道場法師の孫娘が、美濃の狐の力を試してみようと思う。そしてついに美濃の狐の肉がちぎれるほど葛のむちで打ち据えてしまう。狐の直の子孫は、道場法師の孫娘に服従を誓うのだった。道場法師の孫娘は自身が強力だったのだが、じつは前世において経典にあるごとく餅を作って三宝に供養したので、この強力を得たのであった。

私はこの話から、仏教伝来初期にすでに民衆にきざしつつあった狐信仰が、聖武朝には仏教に従属するというかたちで、習合が確実なものになっていたのではないかと考えている。近藤喜博氏は、稲荷の古代巫女は力が強かったのではないかという説を提出しているが、『日本霊異記』の話はその裏づけの一つとなるかもしれない。また、折口信夫は『狐の田舎わたらひ』において、稲荷社の奏者とも言うべき狐(命婦)が、東寺と縁を結び、平安中期以後には、荼吉尼(だきに)を咒する験者の末流を汲む輩の手先に使われて、野狐になってしまったと言っている。狐の直が稲荷社と直接的関係があったという証拠はまったくないのだが、いわば狐信仰の淡き影ということでは、『日本霊異記』の話は折口の言う事情の前哨戦と見ることができるかもしれない。

(図1)三越百貨店の三圍稲荷神社の狐像。(同社の許可を得て筆者撮影)

(2) 陰陽道と狐

狐と陰陽五行の関係を見たので、次に「信太妻(しのだのつま)」説話を素材にして、陰陽道の周辺で狐が憑依(ひょうい)するものとなって行く過程を考察する。

〈安倍保名に危難をすくわれた信太の森の白狐は、保名の恋人葛(くず)の葉に化けて負傷した保名を介抱し、妻となって一子童子丸をもうける。6年後、葛の葉姫とその父の来訪に、これまでと正体を現わした狐は、「恋しくばたづねきてみよ和泉なる信太の森のうらみ葛の葉」の一首を残して姿を消した。童子丸は成長して、安倍晴明という高名な陰陽師になった。〉

「狐の直」説話と同工異曲のこの物語は、中世には説教節、近世には義太夫節などで語り継がれた。享保9年(1724)10月に竹田出雲が人形浄瑠璃『蘆屋道満大内鑑(あしやどうまんおおうちかがみ)』に脚色、翌年2月には歌舞伎として上演された。狐葛の葉が、母を慕ってまとわりつく幼子を抱きながら、保名に残す歌を、右手の筆を時に左手(鏡文字になる)、時に口にくわえて(下から上へ筆を走らす)、障子に書きつけるという見せ場があり、今日の上演でも客をわかせる(図2)。

(図2)幼子を抱き歌を書く葛の葉 歌川豊国画

安倍晴明(921-1005)は、古代の名族安倍氏の流れをくむが、その家系は陰陽道に関係があったわけではない。身分もさほど高くはない家柄であった。村山修一氏の『日本陰陽道史総説』によれば、晴明はむしろ陰陽道を学ぶことによって立身出世をしようと考えた。天武朝に陰陽寮が設置され、『大宝律令』で、陰陽師は中務省の被官となった。安倍晴明は、みずからの才学で従四位下まで進んだのであった。

晴明の出生がなぜ狐と結びつけられたか、それについては次のことが考えられる。

一つは、「狐の直」説話で見たように、狐女房・立身致富型の文化意識は、おそらく10世紀までに民衆に定着していたということ。晴明が母なし子であったかどうかは分らないが、家柄のない晴明が得た権勢、そしてその恐るべき能力に対する民衆の喝采と羨望、またある種の畏怖感を狐に託したのである。

二つは、晴明の陰陽道は、式神(識神)を使役して「呪い調伏」や「呪詛返し」を行なう、神秘的な性格の強いものであった。陰陽道が中国から伝来した当初は、天体観測から得た法則性を人間の営為に重ねるという、いわば科学的性格をもっていた。呪術的側面が強調されるようになったのは、日本に定着してからである。

呪術・巫術のなかには、狐を人に憑(つ)けたり落したりする術があったと思われる。『大宝名例律裏書』に「蠱毒事(こどくじ)」として、〈賊盗律註釈によると、蠱には多種あり、つぶさに知り得ないが、諸蠱を集めて一つの器の内に置き、とも食いさせて諸蠱悉く尽きて、もし蛇があれば、それが蛇蠱である。畜とは、いわば猫鬼の類を伝えやしなうことである。(以下略)〉とある。蠱(こ)というのは、人を惑わす呪いのこと、あるいは悪気のことである。人間に憑く強い霊力をもった動物がいて、その蠱毒を使うこと(巫蠱)は大罪であると定めている。中国では犬蠱、蛇蠱、陰蠱(ひきがえる、がま)、猫蠱、そのほか多種あり、狐蠱も挙げられている。

安倍晴明が人を呪殺するときに使役した「式神」が、狐蠱であると断定はできないが、『宇治拾遺物語』巻二の晴明が蔵人の少将に糞をしかけた鳥を「式神」と見破る話は、当時の陰陽道のなかに巫蠱が入っていたことを裏づけるものである。

『今昔物語』等に収められている話であるが、三井寺の僧智興が死病に陥り、末弟子の証空が身代りとなって命を捨てる覚悟をし、安倍晴明が病引き移しの祈祷をした。京都・清浄華院に伝わる『泣不動縁起』絵巻に、この場面が描かれている(図3)。中央に祭文を誦む晴明。祭壇の後ろに妖怪めく厄病神がいる。晴明の左方に証空が坐す。これを憑坐という。晴明の右後方に、幣(ぬさ)を腰に差した二人の式神がひかえている。

(図3)祈祷する安倍晴明とその右後方の式神。『泣不動縁起』より

小松和彦氏は、この二人の式神は、これから厄病神を智興の肉体から駆りたて、証空に憑かせるために働くのだろうと推測している。

安倍晴明と同時代人、藤原実資の『小右記』には、藤原道長が怨霊に苦悩し、邪気憑、山王憑などさまざまの病に罹ったことが記録されている。そして平癒のための対策として、参詣や読経はもちろん、修法、加持、陰陽師祈祷、厭術、呪詛、解縛文と、これまたさまざまなことが行なわれた。同書には、京洛の巫覡(ふげき)が狐を祭っているという記事もある。

悪霊や病を憑ける人と、それを落す人が同じであるということが、きわめて長い間、日本の医療現場のみならず政治のなかに実体化していたのだった。

応永27年(1420)、4代将軍足利義持に狐が憑いた。医師高天(たかま;高間)と陰陽助定棟朝臣ならびに権太夫俊経朝臣が、狐使いの主謀者として捕えられた。三人は讃岐に流され、高天は途中で斬首された(『看聞御記』他)。

この事件は、桑田忠親・島田成矩両氏によると、当時の医療情況に鑑みて悪逆無道とばかり断ずることはできないと言う。高天はまともな医療の効果があがらなかったので、義持に狐憑きを信じさせ、修法料を取った上で、狐を放って逃した。そして憑いていた狐が落ちたと宣言した。義持の心理的効果を狙ったのである、と。

狐憑きの現象とは、おおむねこのようなものである。後に江戸時代になると、いまならさしずめ精神分裂病(統合失調症)と診断される症状を呈する者を、狐憑きと認知することによって、村落共同体の枠組に押え込むという事態が見られるようになる。「寛容な差別」とでも言えばよいだろうか。彼等の周囲に狐落しとしての巫術師が徘徊するとはいえ、実体は巫蠱からは遠いというべきであろう。それはむしろ精神病理史と医療社会制度史の問題になってこよう。

ともあれ狐憑きの現象から現代の私たちが学ぶことは、臆説や陰謀が渦巻き、人心が不安と恐怖と憎悪で惑乱し、社会全体がヒステリー状態におちいると、それを利用する者たちが必ず出現するということである。「憑霊・憑依」は制度として機能しはじめる。知性は無化され、社会全体がいわば催眠状態になる。重大なことは、そのような社会に生きる人々は、みずからの社会の有様をカタストロフィを迎えるまで認識できないことである。

(3) 稲荷信仰

前述したように、稲荷社の奉祭者は渡来人秦氏とされている。『山城国風土記』逸文の稲荷社創建に関わる記述は、論争はあるけれども、私解すれば次のとおりである。

〈秦伊呂具(はたのいろぐ)は稲粱(いねあわ)によって富み栄えているのをよいことに、驕慢にも餅の的をつくって射た。するとその的が白鳥と化して、山の峯に止った。そこに稲が生えたので、社を祀ってその名を伊奈利とした。子孫は先祖の非を悔い、社の木を根ごと抜いて家に植えた。その木が根づけば吉、枯れれば凶ということである。〉

「山の峯」とは、伏見稲荷大社の祭神「宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)」が鎮座する稲荷山のことであろう。この出来事がいつ頃のことか、『山城国風土記』逸文からは推測できない。しかし今日の定説は、「和銅四年辛亥(かのとい)、2月11日戊午(つちのえうま)」が、伏見稲荷大社創建の暦日である。この創祀日の意義について、私は前出の吉野氏が提出した陰陽五行に基づく説を引用させていただく。それは次のようだ。

元明天皇即位(707年)の翌年、即位を祝賀するかのように、武蔵国秩父から和銅が献上された。天皇はこれを国家の慶事とし、「和銅」改元の詔を発した。しかしこの慶びとは裏腹に、その年7月の隠岐国の長雨台風を皮切りに、つづく2年間の天候不順で大凶作となり、疫病も発生した。そして暦学によれば和銅4年辛亥(かのとい)は、「金は水を生ずる」の年。翌5年壬子(みずのえね)は、60年に一度の水気旺盛の年に当たっていた。この予想される大水禍対策として、穀物神であり土徳の狐神が勧請されねばならなかったのである。周到に計算されたあげくに選定された日が、卯月(うのつき)11日戊午(つちのえうま)であった。卯月は木気旺盛にして植物萌芽の春。戊午は「火は土を生ずる」の理。火気の馬(午)にたすけられ、土気(狐)が強化されるのである。

この吉野説を図像上に検証してみよう。

吉野氏も例示しているが、郷土玩具として昔から親しまれている伏見人形の「馬乗り狐」は、戊午をそのまま造形化したものと言える。江戸時代の明和年間には、この伏見人形をもとにして作られたものが住吉大社の社頭でも売られるようになり、現在も伝承されている。また、名古屋にも紙張子のものがある。狐が裃姿なので、「狐の嫁入」と言われているが、火生土の理が陰にかくれてしまったのだろう。

図4は、大津絵。〈乗るましきものにのるは皆狐落ちてこんくわひ後悔をすな〉と書かれている。信用してはいけないことを信用して、あとで気づいて悔むなという意味。図像本来の理はすっかり忘れ去られ、狐は人を誑かすものという観念が民衆に浸透していたのである。

一方、御所人形に「面被り」という仕掛人形がある。背後の把手を回すと面を被る。種々あるなかに「狐の面被り」があって、童子の額には水引手と称する文様が描かれている。堂上貴族が祝儀の贈物に用いた。明らかに福神である狐神化現の咒術的な願いが付与されているのである。

左(図4)馬乗り狐、大津絵、江戸時代

右(図5)宇賀神像、東松山市・歓喜天堂 (筆者のスケッチ)

さて、ここでもう一度、稲荷山にもどろう。

稲荷山をめぐっては、検証しなければならないことがあまりにも多い。端的に言えば、稲荷山とその山容をのぞむ深草の里は、神々の抗争、あるいは習合の場であったと考えられる。

稲荷山の神は原初において蛇神であった。これを祖神として奉祭していたのが荷田氏である。荷田氏の遠祖は竜頭太といい、稲作と林木伐採を生業としていたらしい。『稲荷大明神流記』には、竜頭太の面貌は竜のようで、光りかがやき、夜も昼のように照らしたとある。

これは何を意味しているのか。

明治6年のことであるが、稲荷山三ノ峰遺跡から、4世紀後半のものと推定される2面の鏡が出土した。1面は二神二獣漢式鏡、もう1面は変形四獣倣製鏡残片である。この鏡が祭祀に用いられたのは間違いないとしても、一般に祭祀鏡の咒術的意義に関する研究は遅れている。そのなかで近藤喜博氏は、これを宮目(みやのめ)と解釈している。私は鏡を稲荷山の神蛇の巨眼に擬することにおいて、近藤説にひかれる。竜頭太の面貌は、まさに鏡の目をもった大蛇を想像できるではないか。

ところで渡来族秦氏が深草の地にやって来たとき、稲荷山一帯にはすでに荷田氏が先住していた。秦氏は荷田氏と同じように稲作農耕を生業としていたが、狐の徳を信仰する一族であった。秦氏の稲作技術は、荷田氏のそれよりも進んでいたかもしれない。秦氏は「富み栄え」、やがてその勢力は荷田氏を凌ぐ。そしてついに稲荷山の蛇神を追い出して、その跡地に狐の社を創祀したのであろう。

もっとも、伏見稲荷の祭神である宇迦之御魂神は宇賀神(図5)と同一神、すなわち白蛇神で、狐はその使者ということになっている。これはどういうことであるか。私は蛇神が水に縁ある神であることに注目している。蛇神は稲作の神であるけれども、陰陽五行「水は木を生ずる」の理によって、林業を生業とする荷田氏が奉祭するのは当然だった。和銅4年辛亥卯月11日戊午の狐神勧請は、水禍対策だったのだから、水に縁ある蛇神の霊力をそぐ必要があったのである。しかし卯月の木気のたすけも借りなければならなかったので、蛇神を無下に追い出すことはせず、狐は表面上は使者の立場に身をおくことで、前の主祭神の面目は保持せられたのではないだろうか。

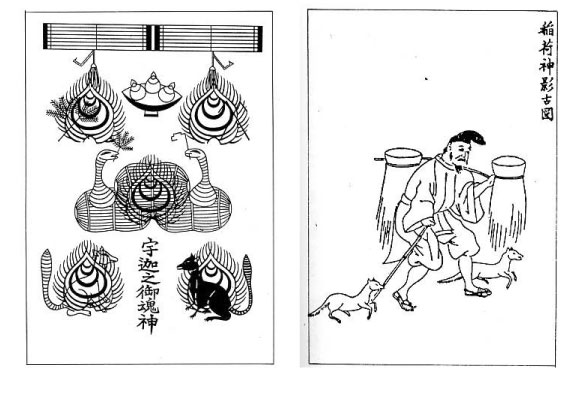

図6は、伏見稲荷の御神符である。ここには稲荷山祭神をめぐる歴史的経過が物語られていると解釈できる。

御内陣に御簾を掛け、中央の大杯に三つの宝珠が供えられている。ついで、右に火炎宝珠に重ねて農耕の象徴である枷(からざお;打穀の道具)を描く。左の火炎宝珠には林業の象徴である杉の枝葉。杉は「験(しるし)の杉」といい、伏見稲荷大社の御神符である。次の段は穀俵に蛇神の御姿。右の蛇は鍵をくわえているが、「鍵取り」と称して、社の鍵を預かる祭祀者を表わしている。私見では、林業にたずさわる人たちが行なう鈎掛け神事と関係があるかもしれない。「鍵取り」は、各地に勧請されている稲荷社頭の白狐像にも見ることがある。さて下段は黒白の狐神像。和銅4年の狐神鎮祭の御利益があって、その年は無事に過ぎた。翌5年、大水害の予測におびえる7月、伊賀国から黒狐が献上された。天皇はこれを祥瑞として嘉した。はたせるかな長雨もなく、穀物は豊かに稔ったのである。そして和銅は7年で改元され、正月元旦、このたびは遠江国から白狐が献上されたのだった。御神符はその事実を物語っているのである。

左(図6)伏見稲荷大社 御神符

右(図7)稲束を負う老翁と狐、藤原信実『杉の葉』より

ところで、この稲荷山の神々の抗争において、弘法大師空海が仲介役をはたしたという伝承がある。稲荷明神の図像はほぼこの伝承に基づくものなので、その大意を述べてみよう。

〈弘仁年間、稲荷山で苦行していた弘法大師の前に竜頭太が現われ、自分はこの山の山神であるが真言に帰依し、この山を大師に譲ると宣言した。大師は深く敬い、竜頭太の面を作り、御神体とした。それは竈殿に祭られた。いまの荷田社である。大師は竜頭太より譲られた山に稲荷明神を勧請しようと思った。しかし山の麓には藤尾大明神(竜頭太の別の化現である樹木神)がおられた。大師は嵯峨天皇に奏上して、この神を深草に移し、その旧跡にかつて大師が紀州で出会った稲を背負った老翁(図7)とその眷族である二婦二子を据え奉った。老翁はすなわち稲荷明神である。〉

ここには稲荷山における蛇神と狐神の交代が語られているのであり、それはまた、荷田氏と秦氏との勢力地図が塗りかえられたことを意味するだろう。そしてその仲介役を東寺(教王護国寺)が果たしたことは、大いに考えられる。つまり真言密教としての足場を固めたものの、さらに民衆の信仰心のなかに降りてゆく必要があっただろう。そのため早くから在来諸神の勢力関係に注意をはらっていたに違いない。稲荷明神と空海の接触を、『弘法大師行状絵詞』はこう語っている。

〈弘仁7年(816)4月、大師は紀州田辺で異相の老翁に出会った。身のたけ八尺、筋骨逞しく、内に大権の気を含んでいるが、外見は凡夫。老翁は大師を見て、「自分は神道に在るが、御聖人、あなたは威徳をそなえておられ、まさに菩薩の顕現です。あなたの弟子は幸せですな」と言った。大師は答える。「あなたとはかつて天竺でおめにかかり、その時の約束は忘れていません。生きる道は異なり姿も違いますが、心は同じです。どうぞ東寺においでください。お待ちしております」と。〉

古来の狐信仰は、真言密教との出会いにより、少なからず変質していく。それは真言密教にとっても同じであった。両者はやがて修験道のなかで良くも悪くも混淆するのである。

東寺本『弘法大師行状絵詞』には、稲束を負った老翁とその眷族(けんぞく)が東寺南大門に訪ねて来た場面と、門前で歓迎の饌を供される場面、そして大師が老翁を稲荷山へと先導して行くところが描かれている。

この絵詞のなかには「狐」という文字は見当たらない。それらしき影さえ揺曳していない。老翁に伴われた二人の女と子供は、『稲荷大明神縁起』によれば、大師が稲荷明神を鎮祭したとき、女人は下宮と中宮へ、二子は田中・四大社に祀られたとある。

この二人の女人が、狐命婦とどんな関係にあるのか。

前述のように折口信夫が唾棄するように書いた事態が、やがてはもとあがる命婦については、あまり煩雑になるのでここでは述べない。ただ、農耕の神には、必ず性神信仰の側面があることは指摘しておく。

図像を見てゆこう。

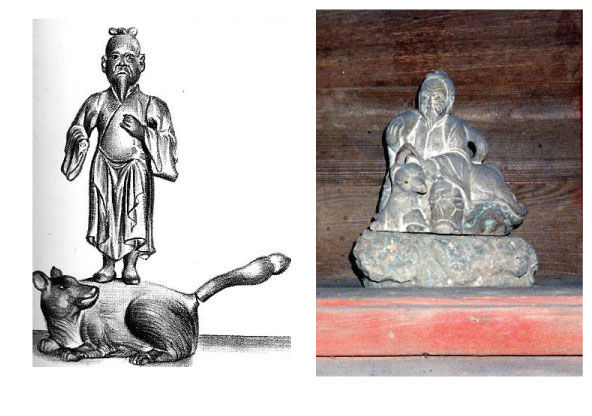

私がスケッチした、奈良・蓮長寺に伝わる稲荷明神立像(図8)。この立像の興味深いところは、二様の見方ができることではなかろうか。一つは、この翁が狐神の化現であり、じつは同一体であるという見方。あるいは、宇迦之御魂神が使者である狐の上に立っているとも考えられる。

神奈川県川崎市岡上の東光院宝積寺は、『新編武蔵風土記稿』によれば、新義真言宗に属していたが、現在は単立寺院になっている。この境内の岡の上に瘡守社(かさもりしゃ)があり、高さ30cmほどの稲荷騎狐神像が祀られている。銘文がないので時代は確定できないが、石の丸彫りで、右肩に稲束を負い、左手に鎌を持って、狐にまたがっている。じつに愛らしい像である(図9)。この社は稲荷社としてはめずらしいことに鳥居がない。祭神像は明瞭な穀物神の形姿であるが、社名からすると、疱瘡や性病治癒を祈願する信仰があったようだ。現在でも2月の初午には、近在の信者が幟を立て、目刺と油揚と小豆飯を供える。

疱瘡の流行は、天平7年(735)に初見する。以来、もっとも恐ろしい疫病として神仏を祀って平癒祈願をしてきた。近世期には民間信仰として疱瘡神を祀る習俗は広く行なわれ、『叢柱偶記』に、〈本邦患痘家、必祭疱瘡神夫妻二位於堂、俗謂之裳神(我が国においては疱瘡を患う家は、必ず疱瘡神夫妻おふたりを御堂に祭り、民間ではこれを裳神という)〉とある。しかし、稲荷明神がなぜ疱瘡治癒の御利益があると信仰されるようになったのか。その源は明らかでないが、宝永4年(1707)に刊行された『懺悔男』に、津の国芥川のほとりにある稲荷の宮は、人の病苦をすくい、出物腫物に験あり、そのため人々は瘡神様(かさかみさま)と称したとある。現在の高槻市真上の笠森稲荷がこれである。この社名は、芥川の森が笠の形に似ているためだという。笠森から瘡守を導き出しているあたりに、民間信仰の心が窺える。

左(図8)稲荷明神立像、奈良市・蓮長寺 (筆者のスケッチ)

右(図9)稲荷明神騎狐像、川崎市・東光院瘡守社 (筆者撮影)

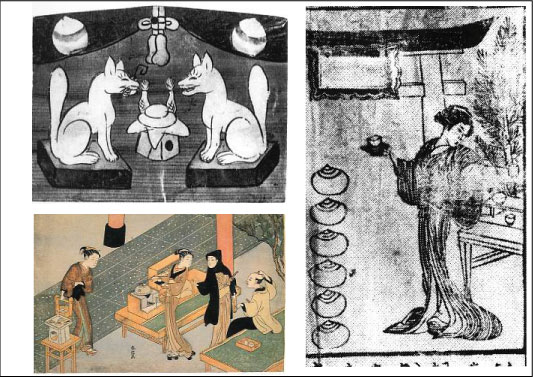

図10は、絵馬。狐と宝珠。

図11は、鈴木春信(1725-70)の錦絵《おせんの茶屋》。明和年間の江戸で美人のほまれ高かった、笠森稲荷社の水茶屋鍵屋の娘お仙を描いている。この社は津の国芥川の笠森稲荷を勧請したものである。やはり疱瘡や性病治癒で信仰されていた。吉原遊廓が近いこともあったからだろう。最初の参詣祈願に黒い土団子を供え、平癒の御礼参りには白い糯米の団子を供える風習があったらしい。春信の錦絵にも、左下の三方の上に、売物のお供え団子が描かれている。

図12は、お仙の人気のほどがしのばれる瓦版。大鳥居に宝珠、右上に「験(しるし)の杉」が祭られていて、祭神は稲荷明神であると分かるのである。

左上(図10)向い狐と宝珠を描いた絵馬、山梨県

左下(図11)おせんの茶屋、錦絵、鈴木春信画

右(図12)おせん、江戸の瓦版、明和年間

(4) 荼吉尼天と狐信仰

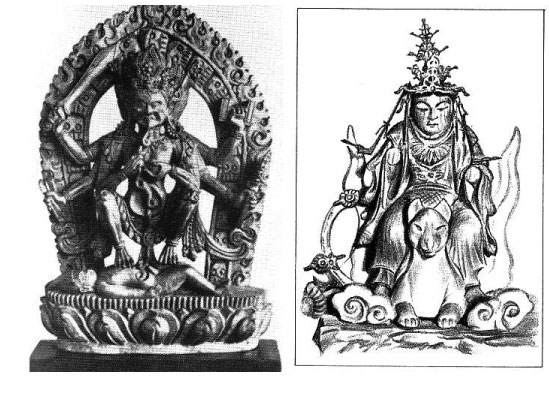

荼吉尼(だきに;荼枳尼、陀祇尼)は梵語のDakiniの音訳で、ヒンドゥーのシバの妃である黒い破壊女神カーリ(図13)の侍女である。人肉を食い、飲血鬼(アスラバマ)という。後に仏教に帰依して、仏法守護の諸天に加わった。『大日経疏』によれば、胎蔵界曼荼羅において、外金剛部院南方閻魔天の左下に位置する三天鬼と一臥鬼の総称である。荼吉尼天の印は左の掌で口をおおって、掌に舌でふれ、人血をすするさまをする。図像的には、全身赤色、赤髪髻(みずら)。一天は右手に人間の脚を持って食い、左手には人臂(じんひ)を持つ。二天は杯を、三天は剣と杯を持ち、四天は臥す。いずれも忿怒の形姿をとる。

日本では、荼吉尼の修法は東密と台密の一部に、諸願成就の秘法として伝わったとみられている。しかし鎌倉時代から南北朝時代にかけて、野心成就を願い、人を調伏し呪殺するための外法(げほう)として知られるようになった。後醍醐天皇にあつく信頼された醍醐寺の文観(もんかん)弘真は、高野山僧徒の上奏文で、卜筮・呪術を行ない、荼吉尼を祭っていると批難されている。『太平記絵巻』には、後醍醐天皇が中宮喜子の安産祈願に仮託して、関東の北条氏調伏の祈祷をしているところが描かれている。後醍醐天皇は、文観から阿闍梨の位につく伝法潅頂(でんほうかんじょう)を受け、みずから護摩を焚き、幕府調伏をした。神奈川県清浄光寺(遊行寺)所蔵の後醍醐天皇画像は、密教の冠と袈裟を着け、右手に五鈷杵、左手に五鈷鈴を持ち、密教潅頂を受ける姿で描かれている。文観から杲尊(こうそん)法親王を経て同寺に伝えられたといわれる、極めて異形の天皇像である(図14)。

左(図13)破壊女神カーリ、北インド、17~18世紀

下(図14)後醍醐天皇画像(潅頂の御影) 神奈川県・清浄光寺蔵

右(図15)荼枳尼天騎狐像、町田市・東光寺 (筆者のスケッチ)

さて、荼吉尼の法は、正統密教の立場からは外道として批難されながらも、一方で、在来の狐信仰と習合し、福神として民間にひろまったようだ。建長6年(1254)に成立した『古今著聞集』巻六には、すでに次のような話が記されている。

〈知足院殿(藤原忠実)が、願うことあって大権坊に荼吉尼の法を修させた。7日目に狐が現われて供物を食った。さらに7日ののち、忠実の夢に美女が現われた。その女の髪を掴むと、髪は切れ、目覚めてみれば狐の尾であった。忠実の願いはほどなく成就し、この狐の尾は福天神として祀られた〉と。

本来の荼吉尼天は狐とは何の関係もないが、知足院殿の夢の中ではいとも容易に結びついている。しかもその結びつきが、当時の民衆に深く根づいて信仰されていたらしいことが窺われるのである。

『荼枳尼栴陀利王経(だきにせんだりおうきょう)』は偽経であるが、荼吉尼天と狐が習合して、白辰狐王菩薩(はくしんこおうぼさつ;あるいは白晨称王菩薩)と称されるにいたる。荼吉尼天曼荼羅では狐に乗った天女の形姿をとる(図15)。

さらに、狐に乗った荼吉尼天は、別な福神である弁才天や宇賀神と同一視されてもいる。宇賀神が蛇神ないし竜神であることは先に記し田た。一方、弁才天はもともと古代インド神話において、大地に豊穣をもたらす大河の神サラスバティである。蛇神と水神、また穀物神と豊穣神という密接な関係が、宇賀弁才天という姿をとる。

奈良市伝香寺の弁才天坐像(図16)は、いかにも福神らしい豊穣な八臂(左方手に鉾・輪・弓・宝珠。右方手に剣・棒・鑰・箭)像で、腹部が妊娠しているようにふっくらしている。宝冠を戴いているが、その宝冠に鳥居が付いていて、老翁の顔をのせている。宇賀神は老人の容貌をした人頭蛇身(前掲図)。そして伏見稲荷大社祭神の宇迦之御魂神と同一神。そのため宇賀神と同一化された弁才天が、稲荷の使いめとしての狐に乗った姿で現われてくるのである。ここにおいて荼吉尼天騎狐と宇賀弁才天騎狐とが、図像的に同一視されただけでなく、信仰として同神と考えられたのであった。

ちなみに、荼吉尼が仕えたカーリは、死や破壊の神であるばかりでなく、じつは収穫後の年老いた大地に新たな力と豊饒性を与える大地母神の一人なのである。エリッヒ・ノイマンは、カーリについて次のように言っている。

「彼女は血の色の衣をまとい、血の海にただよう舟の中に立っている。生命の水、すなわち犠牲の血液は、彼女が世界の母として恵み深く現われるときにも、止むことのない創造の過程で生まれるものに存在を与えるときにも、彼女が必要とするものである」と。

飲血鬼と言われる荼吉尼にも、豊饒神的な特性がそなわっていたのである。

左(図16)宇賀弁天像、奈良市・伝香寺 (筆者のスケッチ)

右(図17)天川曼荼羅図、長谷寺能満院

真言宗豊山派総本山長谷寺の能満院に伝来する《天川曼荼羅図》は、吉野天川社の弁才天を写したものといわれるが、上述の神仏の複雑な習合をうかがわせる特異な図像である(図17)。

画面は上方に祥雲たなびく円錐形の三山を置く。これは三つの峰をもつ神奈備山の形態であり、大和の三輪山、ないし山城の稲荷山であろう。両山ともに源初の神は蛇神である。中尊は獣頭(一狐二蛇)人身十臂像。両脇侍として、飯饌を捧げる二飛天像。周囲に十六童子と三体の蛇頭人身像・穀俵・臼・杵・篝(こう)・財宝を描く。十六童子のうち、ある者は馬・牛・玄鶴・白鹿・蛇に乗っている。また、二人が白狐に乗っている。他の一人は頭に小さな白狐をのせていて、まるで狐使いのようである。画面下部には水波を描いているが、蛇神と水神との結びつきを示していると言える。

荼吉尼天と狐信仰との関係は、まだ豊川稲荷社や飯綱(いづな)についても検証しなければならないが、それは他日を期すとする。

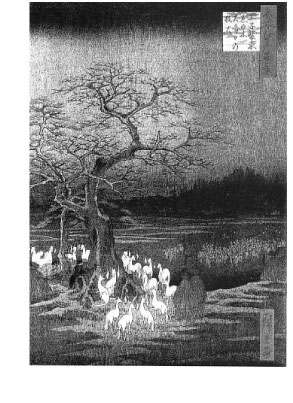

最後に安藤広重(1797-1858)の『名所江戸百景』より《王子装束ゑの木大晦日の狐火》を掲げる(図18)。

(図18)王子装束ゑの木大晦日の狐火、安藤広重画

関八州の狐たちは、正月元旦、豊川稲荷大社に初詣するのが例年のならいだった。狐たちは大晦日の夜、王子の大榎のもとに集合し、そこで晴着に装束改したのである。江戸の人々は、この狐火を見物するために、厳冬の夜中に、わざわざ王子まで出かけたという。

参考文献(古史料を除く)

吉野裕子『狐』、法政大学出版局

近藤喜博『稲荷信仰』、塙書房

速水侑『呪術宗教の世界』、塙書房

折口信夫「狐の田舎わたらひ」、『折口信夫全集』第三巻、中央公論社

村山修一『陰陽道史総覧』、塙書房

小松和彦『憑霊信仰論』、ありな書房

桑田忠親・島田成矩「憑霊現象と特殊家系」、『憑霊信仰』小松和彦編、雄山閣

臺信祐爾「天川曼荼羅図」、『自然と文化』22号、日本ナショナルトラスト

田中・星山編著『目でみる仏像・天』、東京美術

エリッヒ・ノイマン『グレート・マザー』、福島他訳、ナツメ社

桜井徳太郎編『民間信仰辞典』、東京堂出版

初出:季刊『AZ』1994年夏期号「シャーマニズムの心理学」、新人物往来社

禁無断転載:著作権は山田維史に帰属します。

© Rakuten Group, Inc.