2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2008年12月の記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

緊急入院しました。

12月23日 夕方 入院しました。幸い症状は快方に向かい、年明けに退院予定です。退院しだい、ブログ再開します。よろしくお願いします。 代筆にて

2008年12月29日

コメント(22)

-

ベートーベン ヴァイオリン協奏曲/楓(ふう)の落ち葉

「今日のクラシック音楽」 ベートーベン作曲 ヴァイオリン協奏曲ニ長調 クラシック音楽史上で作曲家が書残した数多くのヴァイオリン協奏曲がありますが、私はこのベートーベンの協奏曲が最高峰に聳え立つ曲だと思います。この曲が書かれた頃は、後に「傑作の森」と呼ばれる彼の作曲活動の中期に当たる時期で、作品番号からするとピアノ協奏曲第4番、交響曲第4番、ラズモフスキー弦楽四重奏曲などがあり、作品57の「英雄」交響曲で成功を収めたあとの曲です。 おそらくベートーベン自身の最も幸せな時期であったと思います。 4番シンフォニーの清楚な、静的な美しさ、優美で柔和な響きの4番のピアノ協奏曲と、どこか共通しているものを感じさせるこのヴァイオリン協奏曲を聴くとそう感じます。伝統的な3楽章形式で書かれていて、アクロバットのような名人芸を披露するような華麗なパッセージは書かれておらず、ヴァイオリンを豊かに歌わせることに集中して書かれたような曲です。 のびやかに、豊麗に響く歌に溢れ、旋律楽器としてのヴァイオリンの特性を高度な芸術的気品にまで高めており、格調の高さ、崇高な美しさと、男性的な情熱をも兼備えている傑作です。現代ではこの様に協奏曲の名作中の名作として認められおり、また愛されている作品ですがこの曲が初演された時は不評だったそうです。 その原因はベートーベン自身にあったようです。ベートーベンは作曲の筆が遅かったそうです。 コンサートの日時が決まっていても前日でないと楽譜が完全に揃わないということもあったそうです。 この協奏曲もその一例です。例によってベートーベンの筆の遅さのために、オーケストラが練習する時間もあまりなく、独奏者もベートーベンの楽譜草稿を見ながら初見で弾いたそうです。 ですから演奏の方にはあちらこちらにキズが出来て不評に終わったそうです。その後この曲はその初演後38年を経て、名ヴァイオリニスト・ヨーゼフ・ヨアヒムがメンデルスゾーンの指揮によって再演されて曲の真価が世に認められたそうです。この協奏曲は作品61ですが、「運命」と呼ばれる交響曲第5番が作品67。 「運命」交響曲冒頭の有名な主題(運命の動機)は、この曲にも表れています。この協奏曲の冒頭にティンパニーで刻まれるリズムがそれで、全く「運命の動機」と同じではありませんが、この第1楽章だけでこのリズムが70回以上も表れています。 こうしたことに気付くと作品を聴いていると別の面白さが湧いてきます。このヴァイオリン協奏曲ニ長調は1806年の今日(12月23日)、ウイーンで初演されています。愛聴盤 (1) カール・ズスケ(Vn) クルト・マズア指揮 ライプチッヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(ドイツ シャルプラッテン原盤 Berlin Classics BC93092 1987年録音 海外盤) 以前は徳間音楽工業からリリースされていたのですが今は廃盤となり、現在求め得る盤はこのディスクでしょうか。 同じ音源です。 (追記 HMVのHPでは国内盤が1000円としてまだ登録されていますから在庫が残っているのでしょう 上のジャケットはその国内盤です)この曲には名演盤が数多くあります。 オイストラフ、シゲティ、シェリング、ハイフェッツ、ムター、チョン・キョン=ファ、パールマンなどどれを聴こうかと迷うほどですが、最も普遍的で、真摯な演奏、純ドイツ風の重厚さからこの盤を掲載しました。 これがベストという意味ではありませんが、いつ聴いてもベートーベンの音楽世界に間違いなく浸れる演奏という観点から紹介しておきます。もう1枚挙げるとすればこの盤でしょうか。(2) チョン・キョン=ファ(Vn) クラウス・テンシュテット指揮 ロイヤル・コンセルトヘボー管弦楽団(EMIレーベル 東芝EMI発売 TOCE13021 1989年11月 ライブ録音)彼女の激しい気迫がひしひしと伝わってくる情熱溢れる雄渾な演奏です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1806年 初演 ベートーベン ヴァイオリン協奏曲ニ長調1834年 初演 ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」1893年 初演 フンパーディンク オペラ「ヘンゼルとグレーテル」1946年 誕生 エディタ・グルベローヴァ(ソプラノ歌手)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「楓(ふう)の落ち葉」まんさく科の木で中国が原産地。 日本には18世紀半ば頃に渡ってきたそうです。 葉は三裂の掌状を成しています。 街路樹として観かけますが、あれは「アメリカ楓(ふう)」が多いようです。 撮影地 大阪市立長居植物園 2008年12月12日

2008年12月23日

コメント(2)

-

「牧神の午後への前奏曲」/山茶花

「今日のクラシック音楽」 ドビッシー作曲 「牧神の午後への前奏曲」私は色盲に近い、強い赤緑色弱の目を生まれつき持っています。だから正常な目をした人の色彩感覚とは自ずと違いがあります。一番わかりやすい例があります。 赤色鉛筆で私自身がかなり強く紙に太い線を書きます(左側)。 その横に同じ赤鉛筆で薄っすらと少し細い線を書きます(右側)。この二つの線の色は、正常な目の人にはどちらも「赤」に見えます。 ところが私には左側が「赤」でも、右側が「緑」にしか見えないのです。 色彩については私はそういう目を持っているのです。そんな私が最も好きな絵画がフランス印象派のセザンヌ、モネ、マネ、シスレーの絵なんです。ゴッホのような強い色彩で描かれた絵よりも、淡い色で描かれた印象派の絵を特に好んで鑑賞しています。この「印象派」という命名は、モネの朝の風景を描いた絵に対して美術記者が「なるほどね、印象だ。 ぼやけた、頼りない、下手くそな絵だ!」と批評されて、その批評を逆手に取って命名されたと言われています。それと同じように音楽で表現したのがドビッシーでした。 彼は文学を読んでそこから得た印象や、風景を観てそれから受けた印象を音で表わしています。 印象派の絵画は色彩よりもむしろ「光り」を重視して描かれています。 ドビッシーは、旋律よりも音色や和声(ハーモニー)を重視して、物象から得た印象を、それも捉えどころのない音として印象を表現しています。「印象派主義音楽」として確立されたのが、今日の話題曲「牧神の午後への前奏曲」でした。フランスの詩人マラルメが書いた詩からインスピレーションが湧き上がり、それを音楽として表現しています。 詩の大意は「物憂い真夏の昼下がり、森陰にまどろんでいた半人半獣の牧神が夢から覚めて笛を吹いている。 牧神は夢と現実の間で遊んでいる。 やがて目の前の泉で妖精たちが水浴をしている。 牧神は妖精たちを追い回して抱擁した気分になり恍惚となる。 しかし、妖精たちの幻影は消えていき、牧神も再びまどろみ始める」という詩だそうです。曲は最初から、曖昧模糊としたぼやけた印象で、そのうちに旋律が流麗に響き、官能で恍惚となる牧神の様子が描かれ、やがて静かに消え行くように曲を閉じています。ドビッシーの音楽は、こうした曖昧模糊でぼやけた印象の音楽が多く、それが美しいハーモニーを導き出しており、音色の陰影などにとても魅かれる音楽です。この「牧神の午後への前奏曲」は1894年の今日(12月22日)、フランス・パリで初演されています。愛聴盤1. ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団(マーキュリー原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7077 1955年録音)2. ピエール・ブーレーズ指揮 クリーヴランド管弦楽団(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG1612 1991年録音)3. カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 ロイヤル・コンセルトヘボー管弦楽団(SONYクラシカル SICC273 1989年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1789年 初演 モーツアルト クラリネット五重奏曲1808年 初演 ベートーベン 交響曲第5番1585年 誕生 ジャコモ・プッチーニ(作曲家)1894年 初演 ドビッシー 「牧神の午後の午後への前奏曲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 山茶花撮影地 大阪市立長居植物園 2008年12月19日

2008年12月22日

コメント(2)

-

同じ曲でも指揮者で変わる/カトレア

「指揮者によって曲が変わる」えっ、と思われる方もおられるでしょう。 作曲家が改訂版を何度も出版していない曲に限っての演奏では、どの指揮者も同じスコアを使っていると仮定して、指揮者がスコアを変えることはありません。 ならば、何故曲が変わるのか?それは指揮者がスコアから読み取るその曲へのイメージを、オーケストラに練習で伝えて自分の描くイメージを表現するからです。オーケストラの場合は、例外を除いて指揮者だけが楽器演奏をやらずにオーケストラに演奏させます。その時に団員に細かく指示をして自分なりに描きたいイメージを表現することが演奏上での指揮者の仕事です。ここにいい例があります。 曲はベートーベンの交響曲第5番ハ短調です。1. カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団(82年録音)2. 朝比奈 隆 新日本フィルハーモニー交響楽団 (88年録音)1.のカラヤンの演奏時間は約29分2.の朝比奈は約37分この違いは朝比奈 隆は全ての繰り返しを行っていることから違いがあるのですが、それでもカラヤンとはテンポ設定が違います。 カラヤンの場合は即物主義とでも形容すべきでしょうか、朝比奈 隆と比べてかなり速いテンポで推進力のある表現で曲を進めています。一番端的な例は第1楽章冒頭の「運命の主題」と呼ばれる「ダ・ダ・ダーン」の表現です。 何とも素っ気なく速いテンポで演奏されています。このテンポが全編変わることなく続いています。 私はこういう表現をあまり好まないので最後まで聴き終わってもあまり感動が湧きません。 ここにカラヤンのベートーベン演奏が凝縮されていて、他の8曲の交響曲も全てこの感じと言っても過言ではありません。あまりに美麗。華麗過ぎるのです。実に推進力のある演奏だと思いますが、押し寄せる感動とは程遠いものを感じます。一方朝比奈は愚直までに遅いテンポで、しかも全ての繰り返しを行っていますから、こういう演奏時間の差があります。同じ冒頭の「運命の主題」でも朝比奈は「ダッ、ダッ、ダッ、ダ~~ン」とゆっくりと一音一音を噛締めるように明確に音を刻んでおり、カラヤン同様にこの主題の表現が、曲全体のテンポ設定、表現の基礎になっています。朝比奈の棒から生まれてくる音楽は、重厚で愚直なまでにどっしりとした恰幅のいい広がりのある音楽です。 これを「純ドイツ的」と呼ぶ人もおれば「ベートーベンらしい哲学を感じる音楽」と呼ぶ人もいます。 一方では「19世紀の遺物」と切り捨てる人もいます。生まれてくる音楽への個人的な好き嫌いですから、どちらがいい悪いということでなくて、あくまでも聴く人の好みだと思います。 カラヤンの演奏を聴いていますと、燕尾服を着たベートーベンが最新のベンツに乗って疾走するのを感じるし、朝比奈の演奏はまるで石橋を叩いて渡るような職人の芸に聴こえてきます。このように指揮者によって曲が大きくなる演奏もあれば、小さくつまらなく聴こえる演奏もあります。描き出された音楽空間を好む、好まないはその人の、その曲へのイメージも大きく影響すると思います。コンビチュニー、モントー、フルトヴェングラー、トスカニーニ(カラヤンとよく似たスタイルですが、音の響きが違います)、ワルター、クレンペラー、シューリヒト、セル、バルビローリとかの所謂巨匠と呼ばれる指揮者のタクトから生まれる音楽は、言葉で表現しにくいのですが、どこか違うのです。聴く者を説得していると言うか、納得させる響きであり、それを情熱で感じさています。その「情熱」が現代指揮者との温度差を感じているのです。話が少し横道にそれましたが、一番極端な例が歌謡曲がそのいい例です。同じ曲、同じスコアを歌う演歌歌手の一人、一人が声や表現に差があるのと同じことが、クラシックの世界でも言えるのです。私の場合は、これがクラシック音楽を楽しむ醍醐味の一つだと言えます。 これがベートーベンに限らずブラームス、ブルックナー、シューベルト、マーラー、チャイコフスキーやドヴォルザークなどの音楽についても言えることです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 カトレア撮影地 大阪府和泉市 2008年12月12日

2008年12月21日

コメント(4)

-

日本水仙

「冬の長居植物園」 日本水仙昨日は快晴の天気で風もなくいい日和でした。 その日和に誘われて長居植物園へ行って来ました。 ここには大池と小池があり、小池には第三紀世代の生きた化石「メタセコイア」などの樹木があって、その小池の風景を撮ろうと出かけました。園内に入るとやはり冬ですね。すっかり樹木の葉が落ちてしまい、蓮池も枯れた残骸が池に浮いていました。 そんな蓮池の傍でもう「日本水仙」が咲き始めていました。撮影地 大阪市立長居植物園 2008年12月19日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1823年 初演 シューベルト 劇音楽「ロザムンデ」1982年 没 アルトゥール・ルービンシュタイン(ピアニスト)

2008年12月20日

コメント(4)

-

ひっそりと

「初冬の風景」 ひっそりと大きな木の幹にしがみつく様に小さな小枝がひっそりと葉を出していました。撮影地 大阪府和泉市 2008年12月17日

2008年12月19日

コメント(4)

-

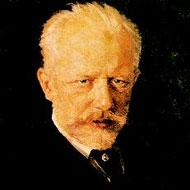

チャイコフスキーの死の真相は?/漆の葉

「閑話休題」 チャイコフスキーの死の真相は? チャイコフスキー(1840-1893)の死は、かの有名な交響曲第6番「悲愴」初演(1893年10月28日)からわずか9日後の11月6日に訪れています。 その死はコレラによるものだと説明され、長い間世界の人たちも信じていました。 私が「悲愴」を初めて聴いたのが中学2年生で、カラヤン指揮フィルハーモニア管のコロンビア盤モノラルLPでした。その時の解説が音楽評論家の故志鳥栄八郎氏でした。その解説文でもやはり彼の死はコレラによる急死と書かれていました。 今から50年ほど前の話です。 しかし、その頃から音楽学者はその発表には懐疑的であったようです。 コレラで亡くなると棺は密封されるのが普通だったそうですが、その記録がどこにもないことが疑惑の目を向けさせる因の一つだったようです。ロシアの音楽学者アレクサンドラ・オルロヴァという女性が、そのチャイコフスキーの死の真相を調査して1978年に論文を発表しています。 それはロシア政府からの強制自殺だったという大胆な推理でした。チャイコフスキーは終生同性愛者であったということが死の引き金になった、という説です。彼は12歳で入学した法律学校で同性愛を覚え開眼して、その後その傾向は生涯終わることなく続いていた、有名な悪妻との37歳での結婚もそれが遠因であると述べています。晩年になってある貴族院の甥と同性愛関係に陥っており、その議員からロシア皇帝に告発されるのですが、検事側は名だたるチャイコフスキー、名誉ある貴族院、しかも訴状を受け取った検事がチャイコフスキーと同じ法律学校の卒業生という事情がからんで、公になることを恐れて彼に服毒自殺することを勧めて死なせた、という説です。これが音楽辞典に採用されてチャイコフスキーの死がこれで固まったかになったのですが10年後にこの音楽辞典のチャイコフスキーの項の執筆者が変わって、本当のことはよく分からないと書き直したために、また彼の死因が謎のままになってしまっています。 チャイコフスキーが同性愛者だったという具体的な証拠でもあるのでしょうか? それが彼の死の謎を解く鍵だと思うのですが。それはともかく、あれだけの美しい音楽を私たちに書き残してくれたチャイコフスキーに感謝をしながら、それらの作品を演奏したり聴いたりして楽しめばいいのでは、と思うのですが。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1878年 没 ハインリッヒ・ブロッホ(作曲家)1892年 初演 ブルックナー 交響曲第8番1908年 初演 ドビッシー 組曲「子供の領分」1962年 初演 ショスタコービチ 交響曲第13番「パビ・ヤール」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「漆の葉」このおうちは庭に大きな漆の木を植えているのですが、毎年紅葉の時期になると葉が紅くなって散っていくのですが、最近の2~3年は紅くなる前に散っていました。気候の変化によるものだと思います。 ところが今年は真っ赤に染まるまでは枝に付いていて、紅くなってから散っています。 写真を撮りにおうかがいした時も、このように奇麗な葉を見せていました。撮影地 大阪府和泉市 2008年12月16日

2008年12月18日

コメント(2)

-

閑話休題/初冬の陽だまり

「作曲家の趣味」音楽を書いている作曲家も人間で好きなことには目がないのは凡人と同じです。音楽史に残る作曲家はどんな趣味を持っていたのでしょうか?1. ドヴォルザーク 彼の場合は趣味というよりも現代の言葉で例えるなら「オタク」となります。「機関車オタク」です。 朝の散歩時間は必ずプラハの駅に行き、そこへ入って来る機関車のモデル・型式・車体番号・運転士の名前まですべて覚えていたそうです。 それが日課だった言いますから驚きです。 もう趣味程度の域を超えています。音楽院教授をしていた頃に、自分で見に行く時間がないと学生に行かせて事細かく報告させて満足していたそうです。アメリカに渡ってからも機関車熱は冷めるどころか、ますます熱を帯びており「機関車の発明は人類最大の発見だ! 私にもしこの発明が出来ていたなら、自分の交響曲全部と機関車を取り換えてもいい」とまで言ったそうです。 もう病気に近い趣味です。2. プッチーニ オペラの大作曲家であったプッチーニも半端でない趣味を持っていました。 モーターボートと自動車のコレクションでした。 モーターボートは船団を組めるほどに所有していたそうです。 自動車も新車が発表されるごとに買っていたそうです。 水中メガネと白いスモックをまとって運転していたそうで、まさにマニアでしょうね。 こうしたことが作曲作業の息抜きだったのでしょうか?3. パガニーニ 人の心を奪う「悪魔」とまでパガニーニのヴァイオリンは名人芸だったそうですが、演奏会で稼いだギャラを一晩であっと言う間にギャンブルで失くすことがあったくらいに賭博好きであったようです。 これは趣味とは言えないかも知れません。 使っていたヴァイオリンを演奏会の前日に博打で負けた形に取られてしまったこともあるようです。このエピソードでは、奇特な知人がクレモナの銘器グァルネリを献呈してくれて演奏会を無事終えたそうですが、さすがにこのヴァイオリンは賭博には使わなかったそうです。厳しい芸術作業(作曲)をしていると息を抜きたいと思うのでしょうね。 調べてみれば他の作曲家にも意外な趣味を持っていた、ということがあるかも知れません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1749年 誕生 ドメニコ・チマローザ(作曲家)1865年 初演 シューベルト 交響曲第8番「未完成」1894年 誕生 アーサー・フィドラー(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「初冬の陽だまり」大阪城公園を訪れるとすっかり冬化粧になっていました。 ここを訪れるのは何年ぶりでしょうか? 前回はいつ来たのか忘れてしまうほど昔のことにように思えます。撮影地 大阪城公園 2008年12月15日

2008年12月17日

コメント(4)

-

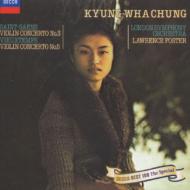

サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲第3番/カトレア

「今日のクラシック音楽」 サン=サーンス作曲 ヴァイオリン協奏曲第3番カミーユ・サン=サーンス(1835-1921)は、フランクやフォーレなどと近代フランス音楽を確立した作曲家で、交響曲、管弦楽曲、協奏曲、室内楽、それにオペラも手がけた多才な人でした。 サン=サーンスはわずか2歳半でピアノを習い、5歳ですでに作曲をしていたそうですから、まるでモーツアルトの再来のような神童だったのでしょう。ピアノの名手でもあったそうで、ピアノの演奏家としても活躍して5曲のピアノ協奏曲が書かれています。またヴァイオリンでも優れた作品を残しています。 「ハバネラ」「序奏とロンド・カプリチオーソ」などがそうです。 これらの2曲のヴァイオリンのための作品と並んで「ヴァイオリン協奏曲第3番」がつとに有名です。 1880年の1月2日に名手サラサーテを得てパリで初演されています。 サン=サーンスは3曲のヴァイオリン協奏曲を書いていますが、あとの2曲はほとんど演奏されないでこの第3番のみが取り上げられています。旋律がとても美しく、全体の構成もすぐれており、第1楽章の開始からフランス風で、まるで春の午後の美しさを感じさせるような音楽です。 第2楽章は舟歌風の抒情が漂う詩的な、田園情緒のような色彩が美しく、抒情的で詩的な楽章です。 私はこの曲では第1楽章の開始部分と第2楽章のヴァイオリンのフラジョネット(弦の押さえ方を変えてフルートのような音を出す技法)がクラリネットの音と重ねていく部分にいつも魅かれています。1921年の今日(12月16日)はフランスの作曲家カミーユ・サン=サーンス(1835-1921)が亡くなった日です。愛聴盤 チョン・キョンファ(Vn) ローレンス・ファスター指揮 ロンドン交響楽団 (Decca原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7031 1975年録音)キョン・チョンファ若き日の録音ですが、流麗に紡ぎ出される美音としっかりとした構成、しっとりとした第2楽章のため息がこぼれるようなフラジョレット、LP以来の長年の愛聴盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1877年 初演 ブルックナー 交響曲第3番1888年 誕生 ゾルタン・コダーイ(作曲家)1893年 初演 ドボルザーク 交響曲第9番「新世界より」1921年 逝去 カミーユ・サン=サーンス1921年 初演 プロコフィエフ ピアノ協奏曲第3番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」従兄が近所で蘭園を経営しており、これから蘭の出荷が盛んになります。 毎年蘭展に出品しており、そのたびに賞をもらっているそうです。 先週その蘭園を訪れて数種類のカトレアを撮らせてもらいました。 そのうちの一種です。撮影地 大阪府和泉市 2008年12月12日

2008年12月16日

コメント(6)

-

アルハンブラの思い出/晩秋の慶沢園

「今日のクラシック音楽」 タルレガ作曲 「アルハンブラの思い出」フランシスコ・タルレガ(1852-1909)は、近代ギター音楽を確立した偉大な作曲家であると同時にギター音楽を数多く遺した人です。 彼はギター音楽を高度な音楽として高めた人だそうです。ギターは「リュート」というアラビアを起源として発展してきた楽器で、ヨーロッパで広まったのですがスペインの作曲家ソルが18世紀に現れてギター音楽を多く遺しました。 それによってギターは楽器として確立したのでした。 そのあとこの楽器はスペイン音楽では欠かせることができないものとなり、踊り(フラメンコ)などの楽器として庶民に親しまれています。バロック時代のギター協奏曲などは典雅な調べとして聴こえてきますが、スペイン・ギターの印象と言えば「情熱」と「哀愁」が入り混じった音楽で、血と砂という情緒と土着そのものを強く感じさせる音楽です。弦をはじくことで音を出すのですが、その音から出る表情は多彩です。大阪のフェスティバル・ホールのように2500人収容能力を持つ大ホールの天井桟敷でも、ギターから奏でられる弱音が綺麗に聴こえてくるのに感動した覚えがあります。あれは確かギタリスト・イエペスの演奏だったと思います。 弱音での静謐な美しさ、歯切れのいいリズムを刻みながら情熱的なフラメンコのような旋律。ギターには独特の美しさがありますね。「小さなオーケストラ」とも例えられる、多彩な表現を可能にした功績はタルレガに引き継がれて現代に至っています。 この「アルハンブラの思い出」は最も有名なギター音楽の一つで、タルレガ自身がスペインのグラナダ郊外にあるアルハンブラの宮殿を訪れた時の印象を書いた音楽で、私自身でこの宮殿をイメージしながらいつも聴いています。 月の光が降り注ぐテラスで奏でる、静かな弦のトレモロの美しさが漂うような音楽です。 1909年の今日(12月15日)は、そのフランシスコ・タルレガが亡くなった日です。愛聴盤 ペペ・ロメロ(ギター) (Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7016 1985年録音)ギター音楽のエッセンシャルとも言うべき曲が収録されている「入門書」のようなディスクで価格も廉価の1000円です。収録曲 1.禁じられた遊び(民謡) 2.アルハンブラの思い出(タルレガ) 3.アラビア風奇想曲(タルレガ) 4.タンゴ(アルベニス) 5.アストゥーリアス(「伝説」)(アルベニス) 6.入り江のざわめき(アルベニス) 7.グラナダ(アルベニス) 8.アンダルーサ(グラナドス) 9.粉屋の踊り(ファリャ)10.「魔笛」の主題による変奏曲(ソル)11.プレリュード 第1番(ヴィラ=ロボス)12.ロマンセ・デ・ロス・ピーノス(トローバ)13.「スペインの印象」~スペインのセレナード(マラツ)14.シャコンヌ(J.S.バッハ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1909年 逝去 フランシスコ・タルレガ(作曲家・ギタリスト)1944年 逝去 グレン・ミラー(ジャズ作曲家・トロンボーン奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「晩秋の慶沢園」 まだ紅葉が見られる慶沢園。色づくモミジと黄色に染まった柳が対照的でした。撮影地 大阪市立天王寺公園 慶沢園 2008年12月4日

2008年12月15日

コメント(2)

-

ウエーバー ピアノ協奏曲第2番/ナンキンハゼ

「今日のクラシック音楽」 ウエーバー作曲 ピアノ協奏曲第2番クラシック音楽史上にピアノ協奏曲を残さなかったシューベルトに残念な思いをしていますが、その穴を埋めるか如くロマン派協奏曲として大好きなピアノ協奏曲があります。カール・マリア・フォン・ウエーバー(1786-1826)が書き遺した3曲の協奏曲がそれです。そのうちの「小協奏曲」については今年の11月に既に書いてありますので、今日は第2番の協奏曲について書こうと思います。ウエーバーの生きた時代はベートーベンやシューベルトと同時期にあたります。ベートーベンが亡くなる(1827年)1年前にウエーバーはロンドンで39歳の若さで肺結核のために亡くなっています。つまり1826年ウエーバー、1827年ベートーベン、1828年シューベルトとドイツ・オーストリアの偉大な作曲家が3年続きで亡くなったことになります。ウエーバーは、ベートーベンの作風とは違って古典派音楽から脱皮してロマンの香り強い音楽を書き残しています。 有名なオペラ「魔弾の射手」はジンク・シュピーゲル(歌芝居)としてドイツ土着の国民音楽として確立されており、そのオペラばかりが一人歩きしているように思えます。ウエーバーのロマン性は、そのオペラのみならず他の曲でもふんだんにロマンの香りをまき散らしています。 その中にピアノ協奏曲集が位置しています。この第2番の協奏曲でも時代はロマン派へ移りつつあることを如実に表現されています。1812年(ナポレオンのロシア進攻の年)ウエーバーが26歳の作品で、旋律の美しさや作品の規模、ウエーバー自身がピアノの名手であったことからくる華麗なピアノによる表現、規模の大きさでは前2作をはるかに超える名曲協奏曲となっています。第1楽章のベートーベン風の雄渾な第1主題と柔らかい優美な情緒の旋律が極めて対照的で美しく鳴り響いています。第2楽章は憂いに沈んだかのようなアダージョ楽章で、ピアノによる主題はもの想いに浸る憂いに満ちた表情で、これも美しさの極み。第3楽はプレストによるピアノの技巧が鍵盤を駆け巡る、いかにもウエーバーがピアノ名手であったと想像させるピアニスティックな主題に終始しています。こぼれ落ちそうなロマンの風情と香りによる約27分間の演奏時間を堪能できる協奏曲です。この曲が、録音・演奏会でもあまり採り上げられないのが不思議でなりません。 ピアノ好きには是非一聴をお薦めする曲です。愛聴盤ピーター・レーゼル(P) ブロムシュテット指揮 シュターツカペレ・ドレスデン(シャルプラッテン原盤 徳間ジャパン TKCC15156 1984年録音)「ウエーバー ピアノ協奏曲集」として録音された盤で「ピアノ小協奏曲」「ピアノ協奏曲第1番」「第2番」が収録された1000円という廉価盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1918年 初演 プッチーニ オペラ「三部作」1924年 初演 レスピーギ 交響詩「ローマの松」1925年 初演 ベルク オペラ「ヴォツェック」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「ナンキンハゼ」もう紅葉も終わったと思っていましたが、近所の公園のナンキンハゼがこれから紅くなるところでした。 遠くから見ても色鮮やかに染まりつつあります。撮影地 大阪府和泉市 2008年12月12日

2008年12月14日

コメント(2)

-

今年の漢字一字/マーラー 交響曲第2番「復活」/菊

「今年の漢字一字」 変日本漢字能力検定協会主催の今年の世相を表す漢字一字の公募に11万を超える応募があったそうです。その中で3%強で「変」が一番多くて、今年の漢字一字に選ばれたと発表がありました。これは協会が選ぶのですなくて、応募の一番多いのを選んでいるわけなんですが、何故「変」なのか疑問に思うのですが、一番多かった理由があるんでしょうね。今年は食中毒事件(中国製)や無差別殺人やひき逃げ(それも長距離を引きずって)や殺人事件が多くて「悪」とか10月以来の金融危機やそれに影響された世界同時不況とかで「況」とか、年金問題とかががあります。こういう世相ですから私なら「夢」にしたいですね。これ以上悪くならないように日本人が世界の人たちが「夢」を追いかけて、もっと暮らし良い生活・世の中が来ることを夢見て。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日のクラシック音楽」 マーラー作曲 交響曲第2番「復活」正直に言いますと私はグスタフ・マーラー(1860-1911)の音楽は苦手にしています。どうも好きになれません。あまりに精神的に病気とも言える神経質なところが本人にあって、それが音楽に反映していて、聴いていて「疲れ」ます。聴き終わった後も心地よい感動というにはほど遠さを覚えてしまうの曲が多いのです。 年間に何回ディスクを取り出して聴くだろうか? おそらくその日が彼の誕生日であったり、命日であったり、初演日であったりする機会がなければ「今日はマーラーを聴こう!」という気が起こりません。それでもこうして記事にしているのは、やはり気になる作曲家であり作品だからでしょう。それにマーラーの音楽は長いですね。交響曲でも比較的短いのは第1番「巨人」と第4番くらいでしょうか? それもベートーベンの第3番「英雄」やシューベルトの第9番くらいの長さです。あとの交響曲は1時間をはるかに超える長大な音楽で、それも「難解」という部類に属する音楽ですから、全曲を聴き通すには根気も必要です。あまり気乗りしないで聴いていると、本当に嫌いになってしますので好きな楽章だけを選んで聴いている時もあります。前置きはそれくらいにして、今日はマーラーの交響曲第2番「復活」です。交響曲第2番ハ短調は彼が作曲した2番目の交響曲で、「復活」という副題が付けられています。こういう副題があるとその曲は何か意図的に作曲されたのであろう、と誰もが思います。マーラーはこの交響曲に対して次の様に言葉を残しています。第1楽章 私の第1交響曲での英雄を墓に横たえ、その生涯を曇りのない鏡で、いわば高められた位置から映すのである。同時に、この楽章は、大きな問題を表明している。すなわち、いかなる目的のために汝は生まれてきたかということである。……この解答を私は終楽章で与える。少し異型の葬送行進曲が冒頭から奏でられています。マーラーの説明にあるように第1番「巨人」で描かれた英雄への葬送なのかも知れません。20分を超す堂々とした葬送マーチに包まれた音楽です。第2楽章 過去の回想……英雄の過ぎ去った生涯からの純粋で汚れのない太陽の光線。レントラー風の舞曲で彩られた音楽が展開していきます。 第3楽章 前の楽章の物足りないような夢から覚め、再び生活の喧噪のなかに戻ると、人生の絶え間ない流れが恐ろしさをもって君たちに迫ってくることがよくある。それは、ちょうど君たちが外部の暗いところから音楽が聴き取れなくなるような距離で眺めたときの、明るく照らされた舞踏場の踊り手たちが揺れ動くのにも似ている。人生は無感覚で君たちの前に現れ、君たちが嫌悪の叫び声を上げて起きあがることのよくある悪夢にも似ている……マーラーの歌曲集「少年の不思議な角笛」が用いられた音楽で、スケルツォにも相当する音楽が主題として使われています。第4楽章 単純な信仰の壮快な次のような歌が聞こえてくる。私は神のようになり、神の元へと戻ってゆくであろう。 アルトの独唱で表現される音楽で、ここでも「少年の不思議な角笛」の中の「原光」という部分が歌われています。”・・・・私は神様から生まれ、神様のもとに帰るのだ! いとしい神様は私に小さな光を与えて下さろう! その光は永遠の祝福への道を照らし出して下さるだろう!”第5楽章 荒野に次のような声が響いてくる。あらゆる人生の終末はきた。……最後の審判の日が近づいている。大地は震え、墓は開き、死者が立ち上がり、行進は永久に進んでゆく。この地上の権力者もつまらぬ者も-王も乞食も-進んでゆく。偉大なる声が響いてくる。啓示のトランペットが叫ぶ。そして恐ろしい静寂のまっただ中で、地上の生活の最後のおののく姿を示すかのように、夜鶯を遠くの方で聴く。柔らかに、聖者たちと天上の者たちの合唱が次のように歌う。「復活せよ。復活せよ。汝許されるであろう。」そして、神の栄光が現れる。不思議な柔和な光がわれわれの心の奥底に透徹してくる。……すべてが黙し、幸福である。そして、見よ。そこにはなんの裁判もなく、罪ある人も正しい人も、権力も卑屈もなく、罰も報いもない。……愛の万能の感情がわれわれを至福なものへと浄化する。この曲のクライマックスはやはり終楽章なんでしょうね。30分を超す長大さで、信じる者のみが許されて「神様のもとへ導かれる」”喜び”と”栄光」、「復活」への賛歌が敬虔にそして壮大に、まるで巨大な伽藍のような「宇宙の鳴動」と形容出来るほどの、ドラマティックで、荘厳さを保って音楽を閉じています。 これが「復活」する喜びの表現なのでしょうね。私もこのマーラーの書いた言葉を完全に理解は出来ていません。私がキリスト教徒であれば世界のクリスチャンと同じように、音楽とマーラーの意図したことを理解出来るかもしれません。私は仏教徒(浄土真宗)ですが、仏教でも「往生」というのがあります。「往きて生きる」ことですが、現世では「生かされている」という観念があり、死んで「往く」そして「生きる」という観念でしょうか。 そういう意味ならわからないこともありませんが、何分にも私にはまだこのあたりの仏教の教えを完全に理解はしておらず、死者が蘇るということが理解できていません。でもこれに拘ることなく音楽を聴けばいいと、私は思っています。音楽が聴く者に語ると思っています。聴く者が何を感じるかは自由です。音楽的な感動を覚えればいいと思います。マーラーの意図することがわかればいいのですが、音楽を聴いてもわからないのであれば、感動さえしておれば、それでいいと私は思います。 この曲が作曲されたのが1894年マーラー34歳、ブラームスの最晩年にあたります。両者の音楽にこれほどの違いがあるとは! 楽器編成も大がりでフルート 4、オーボエ 4、クラリネット 5、ファゴット 4、ホルン 10(そのうち舞台外に4)、トランペット 6 + 舞台外に4、トロンボーン 4、チューバ1、 ティンパニ 2人(8台) + 舞台外に1台(計3人)、シンバル 2 + 舞台外に1、タムタム 2、大太鼓、小太鼓 1以上の複数、グロッケンシュピール、鐘、ルーテ(むち)、ハープ 2台 、オルガン、弦楽五部、ソプラノ独唱、アルト独唱、混声合唱となっています(ピッコロの持ち替えやバス・クラリネットなどもあります)。全曲演奏に約1時間20分かかる長大な交響曲です。この「復活」が1895年の今日(12月13日)、マーラー自身の指揮でベルリンフィルハーモニー管弦弦楽団によって、ベルリンで初演されています。愛聴盤は6種のディスクですが、今日はストコフスキー最晩年の1974年録音盤とインバル指揮のフランクフルト盤、それにブロムシュテット盤を紹介しておきます。(1) レオポルド・ストコフスキー指揮 ロンドン交響楽団&合唱団 ブルジット・ファスベンダー(Ms) マーガレット・プライス(S)(RCA原盤 タワーレコード TWCL3005 1974年録音)(2) エリアフ・インバル指揮 フランクフルト放送交響楽団 ヘレン・ドナート(ソプラノ)、ドリス・ゾッフェル(アルト)、 北ドイツ放送合唱団、デイル・ワーランド・シンガーズ (DENON CREST1000 COCO70741 1985年録音)どちらも廉価盤で1500円という買い求めやすいCDです。録音も優れていてマーラーの壮大な音楽に浸るのにいい盤です。(3) ヘルベルト・ブロムシュテット指揮 サンフランシスコ交響楽団&合唱団 ルート・ツィザーク(S) シャルロッテ・ヘレカント(Ms) (LONDONレーベル 443340 1992年録音 海外盤)国内盤としてポリドールからリリースされた盤で聴いていますが、現在はユニヴァーサルに移っており、国内盤としては見つけられませんので海外盤としての紹介となりました。このディスクの凄さは録音です。金管の咆哮、打楽器・ティンパニーなどの打音、弦の刻み、裏舞台でのブラスの響き、どこを採っても音場が広く、臨場感豊かに鳴り響く様は圧巻です。ブロムシュテットの特徴である悠揚迫らぬテンポ設定とリズムを刻む確かさ、それにしなやかな表現が魅力の演奏です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1885年 初演 マーラー 交響曲第2番「復活」1928年 初演 ガーシュウィン 「パリのアメリカ人」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 菊の花「菊」はあまり期待を裏切りません。それほど手入れに神経を使わなくともきれいに咲いてくれます。そういう意味からすると花の王様かも知れません。それに長い間楽しむことも出来るのがいいですね。撮影地 自宅庭 2008年12月11日

2008年12月13日

コメント(2)

-

クラリネット五重奏曲/桜葉グラデーション

「今日のクラシック音楽」 ブラームス作曲 クラリネット五重奏曲毎年秋~晩秋となると聴きたくなる音楽がブラームスです。彼の音楽のどこか寂しげな、渋い音色が秋に似合うのでしょうか。 まさに「人生の秋」「落日の影」をそこはかとなく感じさせる音楽です。 交響曲第4番などはそういう比喩がぴったりの音楽で、私は秋になるとこの曲をよく聴いています。 今日はもう一曲、その第4番の交響曲と似た風情・情緒を濃厚な影として落としている曲について書いてみます。有名作曲家と器楽奏者との邂逅の機会が、その楽器の名曲を生んでいるという出来事があります。 モーツアルトにはシュタットラーというクラリネット奏者との出逢いがありました。あの「クラリネット協奏曲」や「クラリネット五重奏曲」がこのシュタットラーとの邂逅によって生まれた曲と言われています。ヨハネス・ブラームス(1833-1897)にもマイニンゲンの宮廷オーケストラの首席クラリネット奏者リヒャルト・ミュールフェルトに出逢う機会があって、その音色に魅せられてクラリネットの曲を書いたという有名なエピソードがあります。ブラームスにはベートーベンという偉大な先人が残した曲のために、作曲には非常に慎重になったようです。 ベートーベンの9曲の交響曲が彼の前に聳え立つように遺されていたために、ブラームスは第1番のシンフォニーを完成させるのに20年の歳月を費やしています。 ベートーベンと並び賞される、あるいは超える曲を書くのに苦労したのでしょう。室内楽曲でもやはりベートーベンの偉大な作品群の前に筆が鈍ったのでしょうか「弦楽四重奏曲第1番」を書いたのは40歳になってから、「弦楽五重奏曲」にいたっては57歳になってようやく作曲しています。音楽評論家の故門馬直美氏の畢生の大作「ブラームス」(春秋社刊)を読みますと、この「弦楽五重奏曲」を完成した57歳の頃(1890年)にはもう作曲意欲を喪失している頃だったそうで、非常に寡作になっていた頃でした。50歳を超えたブラームスには創作意欲が衰えたのか書き上げる作品は少なくなります。 そんな時に出会ったのがマイニンゲンのオーケストラ・クラリネット奏者ミュールフェルトでした。 ミュールフェルトの吹くドイツ菅と言われるクラリネットの甘く美しい音色に魅せられて創作意欲を湧き立たせたといわれています。その最初の曲がクラリネット三重奏曲でした。 その後2つのクラリネット・ソナタを経て不朽の名作「クラリネット五重奏曲」となって書かれています。「クラリネット五重奏曲」はモーツアルトのそれと2大名曲として輝くほどの名作と讃えられてきました。モーツアルトのそれを「天国的な美しさ」とすれば、ブラームスの五重奏曲は「哲学的な想いに沈んだ美しさ」と例えられると思います。 音楽は静寂に包まれ、東洋的な佇まいの影さえ感じられる第2楽章の美しさは言葉に例えようのないものです。この曲が書かれたのは、すでにブラームスに「人生の秋」が訪れていた頃ですから、非常に美しい旋律の中に、「静寂」と「諦観」めいた哀愁漂う曲となっていて、第2楽章などはジプシー風の音の響きが東洋的な「わび」や「さび」などの渋みのある 雰囲気を漂わせています。 クラリネットと弦楽の絡むブラームス独特の寂しさを漂わせており、全曲にわたって人生の落日を思わせるかのような美しい曲です。 彼の交響曲第4番と同じように「人生のたそがれ」「人生の秋」を感じさせるクラリネットの名曲中の名曲です。 陰影の深さ、柔和な風情、厳しい孤独を感じさせる音色、その中に表れる夢想の情緒、最弱音で消えていく終楽章の終結は交響曲第4番よりもさらに「人生の秋」を濃厚に落としています。 ブラーマス畢生の名作と呼んでも大げさではないでしょう。その「クラリネット五重奏曲」が1891年の今日(12月12日)、ベルリンでミュールフェルトのクラリネット、ヨアヒム弦楽四重奏団によって初演されています。愛聴盤 アルフレート・プリンツ(クラリネット) ウイーン室内合奏団員 (DENON CREST1000 COCO70673 1980年4月ウイーン録音)プリンツのクラリネットに魅せられる演奏です。 最高音から低い音までピッチはびくとも揺れることのない一貫した音色を保ち、ゲルハルト・ヘッツェル(Vn)などのウイーンフィルの弦楽奏者による、柔らかいウイーンの響きともいえるアンサンブルが聴く者をひきつけます。 カップリングは、同じくブラームスのクラリネット三重奏曲です。 価格も1000円と求めやすい盤です。 私が聴いています盤は20年程前にリリースされた2000円盤で、モーツアルトのクラリネット五重奏曲とのカップリングです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1891年 初演 ブラームス クラリネット五重奏曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「桜葉のグラデーション」撮影地 大阪府和泉市 2008年12月1日

2008年12月12日

コメント(2)

-

「夏の庭園で」/幻想交響曲/サイネリア

「今日のクラシック音楽」 1. ディーリアス作曲 狂詩曲「夏の庭園で」フレデリック・ディーリアス(1862-1934)は、イングランド生まれの作曲家で独自の音楽世界を作り上げた人で、今なおイギリス音楽愛好家にはとても人気のある作曲家です。父はドイツからイングランドへ移住、母も同郷であるためディーリアスがイングランド生れと言っても、彼には一滴もイギリス人の血が流れていません。父は羊毛業を営む実業家で、音楽をこよなく愛していたそうです。ドイツの「ハウスムジーク」(家庭音楽)も頻繁に行われていたそうです。 ディーリアスは当然音楽に興味を持ち6歳からハレ管弦楽団のヴァイオリン奏者にヴァイオリンの手ほどきを受けています。父は息子に家業を継がせたいために18歳から家業にいれたのですが、ディーリアスは音楽に興味を抱いても実業には力が入りません。 父は修行のために彼を北欧に派遣しますが、ノルウエー旅行を楽しみ、モンテ・カルロで賭博をやって帰国するという父から見れば放蕩息子であったようです。その後アメリカに持っていた果樹園へ管理業務の勉強に派遣させられますが、ここでも管理はもっぱら部下に任せて音楽修行に励んだそうです。その後帰国したのですが、またライプチッヒへ、フランス・パリへと送られますが、やはり音楽修業に勤しんだそうです。ですからディーリアスは音楽院で学んだという経験はありません(ライプチッヒ音楽院の聴講生となったことはあるのですが)。 そうした一風変わった音楽修業で磨いた才能で数々の作品を書き残しています。ディーリアスの音楽は、現代音楽に聴かれる無調とか12音技法とかの難解な音ではなく極めて旋律的で、たゆたうような情緒がとても美しく、また繊細な美しさで聴く者をうっとりさせるような不思議な魅力をたたえています。 特に「自然」を描写した音楽を多く書いており、眼前に広がる光景を「心の移ろい」の如く描いているのがとても魅力の音楽です。最も有名な曲が「春初めてのカッコウを聞いて」という管弦楽作品がありますが、今日の話題曲である狂詩曲「夏の庭園で」も彼の代表作の一つです。この曲は1809年47歳の時の作品で、まるで一幅の夏の庭園の絵が目の前に広がるような、まさにたゆたう音楽が初めから終わりまで繰り広げられています。この曲のスコアには「すべてわが花盛り。 春と夏が歌っている間に、愛の甘い花盛りのすべてをそなたに与えよう」というイギリス詩人のソネットが印刷されているそうです。この狂詩曲「夏の庭園で」は1908年の今日(12月11日)、イギリスで初演されています。愛聴盤サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団/ロンドン交響楽団(EMI原盤 EMIジャパン TOCE13575 1968年録音)私がこのCDを持っているわけではありませんが、1991年に東芝EMIからリリースされTOCE7211tという1枚盤とほぼ同じ選曲・録音盤の紹介です。ジャケット盤は2枚組でリリースされておりディーリアスの管弦楽作品のほぼすべてが収録されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2. ベルリオーズ作曲 「幻想交響曲」ベートーベンが57歳で亡くなったのが1827年、その翌年1828年にシューベルトが亡くなっています。 今日の話題の「幻想交響曲」はベルリオーズによって、これら先人の偉大な作曲家の死後からのすぐの1830年に書かれています。 このことが凄いことなんです。1803年の12月11日は、このへクトール・ベルリオーズ(1803-1869)が生まれた日です。 今日は彼の誕生日にちなんでこの「幻想交響曲」を採り上げました。何が「凄い」のか? 彼がこの曲を書くまでは絶対音楽の象徴のような存在だった交響曲に、標題と物語性を表したことです。 音楽史上、交響曲を「標題音楽」とした最初の作曲家で、現代でもオーケストラ作品として最も人気の高い曲の一つです。この曲を書いた当時、パリ(彼はフランス人です)にシェイクピア劇を公演する劇団が英国から訪れていて、彼はその劇団の花形女優ハリエット・スミスソンに強烈に恋心を抱いたのですが、彼女からは鼻もひっかけてもらえぬままにパリから劇団は次の公演地に行ってしまって、ベルリオーズは失恋をしました。その時の失恋感情を音楽に表したのが、1830年に完成した「幻想交響曲」です。 ある芸術家が恋に狂い、失恋して人生に飽きてしまってアヘンの毒物自殺を図るが、致死量でなかったので重苦しい夢を見て異常な幻影に悩まされてしまい、その幻影の中で常に現れるのが「固定観念」のようになった恋人の旋律である、と彼自らが書残しているように、この曲は「ある芸術家の挿話」と副題が付いています。第1楽章 「夢と情熱」 狂おしい恋の情感を描いており、ここで表れる「恋人の旋律」は以降の楽章にも出てきます。第2楽章 「舞踏会」 華やかなワルツの調べで舞踏会に現れてくる恋人を予感しています。 交響曲にワルツを用いる発想がベルリオーズの異才たる面目躍如といったところでしょうか。第3楽章 「野の風景」 夏の夕暮れに田園で休む芸術家の胸によぎる恋人の姿。 雷鳴と孤独が暗い将来を暗示しています。第4楽章 「断頭台への行進」 とうとう彼は彼女を殺してしまい、処刑場へ進むさまを描いています。 ここでの行進もあくまでも不気味です。 ギロチンの降りる前にちらっと恋人が脳裏をよぎるかのように「恋人の旋律」が現れます。第5楽章 「ワルプルギスの夜の夢」 彼を弔う魔女の饗宴の模様がグロテスクに描かれています。 審判の鐘と魔女のロンドが交錯するフィナーレです。これほどの曲をベートーベンの死後3年ばかりで書いたベルリオーズはやはり「鬼才・奇才」なのでしょう。 この曲を聴いたリストが交響詩を創始するきっかけになったと言われています。ちなみにこの曲の成功で、ベルリオーズはやがてスミスソンと結婚することができたのですが、二人の生活は10年くらいで破綻をして、その後ベルリオーズは2度結婚しますが妻に先立たれて、最後は一人寂しく67歳の人生を終えたそうです。愛聴盤 チョン・ミュン・フン指揮 パリ・バスティーユ管弦楽団 (グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG70062 1993年録音)どのフレーズにも輝かしい生命力が感じられて、生き生きとした音楽の精彩が始まりから終わりまで一貫しており、所謂楽譜が透けてみえるという演奏で、熱に炙られる若き芸術家の心情を見事に音で表した演奏。 不滅の名演奏のシャルル・ミンシュの豪快なスケールとフランスらしい明るさと輝きのある録音盤とは、少し違う趣きがあるミュン・フュンの素晴らしい名演奏だと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1803年 誕生 エクトール・ベルリオーズ(作曲家)1908年 初演 ディーリアス 狂詩曲「夏の庭園で」1925年 初演 ニールセン 交響曲第6番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 サイネリア菊科の花でカナリア諸島が原産地だそうです。日本には明治時代初期に入っているそうです。11月末~4月頃まで咲いています。 正式名称は「シネラリア」だそうです。 撮影地 大阪市立天王寺公園 2008年12月3日

2008年12月11日

コメント(0)

-

ドヴォルザーク 弦楽セレナーデ/黄葉柳

「今日のクラシック音楽」 ドヴォルザーク 「弦楽セレナーデ」アントニン・ドヴォルザーク(1841-1904)は、チェコの民族色豊かな旋律に富んだセレナーデを2曲書いています。 一つは管楽器を中心とする「管楽セレナーデ」、もう一つは弦楽合奏のための「弦楽セレナーデ」です。 両曲とも小さい規模の曲ですが、民族色豊かな魅力にあふれています。1875年に書かれた「弦楽セレナーデ」は、ドヴォルザークがブラームスに認められた頃の作品で、僅か2週間で書き上げられた5楽章構成の作品です。第1楽章冒頭から、チェコの自然とはこういうものかと想像できるほどに田園情緒に富んだ、爽やかな初夏を思わせるような音楽で始まります。とても柔和でロマンティックな情緒が聴く者を引きこんでいていきます。優美なワルツ調で始まり、やがてマズルカ風に変わり、またワルツ風に戻る第2楽章は、とても抒情的です。「スケルツオ」の第3楽章は、生き生きとした陽気な風情の音楽で、ここにもチェコの農村風景を連想させる楽しい音楽が刻み込まれています。「ラルゲット」の第4楽章は、「愛の力と美と高貴を歌った夜想曲」とか「夜のしじまを破る優しいそよ風のような小さな間奏曲」とか後世の人が言うほどに、深く豊かな表情と情緒が込められた音楽が実に魅力的です。 まさに抒情的な音楽とはこういうの指して呼ぶのでしょう。 チェコの初夏の夕暮れを想像させる、身も心も包みこんでくれるような素晴らしく、美しさにあふれた音楽です。終楽章ではこれまでの雰囲気と変わって鮮やかなコントラストで鮮明に描いた活気のある音楽です。 3つの主題が奏でられています、第3主題ではスラブ舞曲を想わせる旋律もあり楽しませてくれます。 この楽章はチャイコフスキーの「弦楽セレナーデ」と同じように、第1楽章の主題が回想されて、やがてプレストで華々しく曲を閉じています。この「弦楽セレナーデ」が1876年の今日(12月10日)、プラハで初演されています。愛聴盤 ラフェル・クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団(ORFEOレーベル ORFEOR596031 1977年ライブ録音 海外盤)「新世界より」とのカップリング。 交響曲は1980年のライブ録音で、私が持っている同曲中最も好きな演奏で、しなやかな表情と深いコクのある見事な演奏です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1822年 誕生 セザール・フランク(作曲家)1876年 初演 ドヴォルザーク 「弦楽セレナーデ」1908年 誕生 オリヴィエ・メシアン(作曲家)1908年 初演 スクリャービン 交響曲第4番「法悦の詩」1910年 初演 プッチーニ オペラ「西部の娘」2001年 没 ハインツ・レーグナー(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「黄葉柳」柳が紅葉を迎えて黄色に染まっていました。撮影地 大阪市立天王寺公園 慶沢園 2008年12月3日

2008年12月10日

コメント(6)

-

オペラ「サロメ」/晩秋

「今日のクラシック音楽」 R.シュトラウス作曲 オペラ「サロメ」R.シュトラウス(1864-1949)は、このオペラを書いた当時(1903-1905)は既に交響詩作曲家として「大家」としての名を成していましたが、ワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」に心酔するほどにワーグナーオペラを愛してやまなかった彼は、19世紀末にセンセーショナルな話題沸騰の文壇の巨匠オスカー・ワイルド(1854-1900)の書いた戯曲「サロメ」に大いに触発されて、このオペラ「サロメ」を書いたと言われています。彼の文学愛好からすれば「ドン・ファン」や「ドン・キ・ホーテ」「ツァラトウストラ」などのように交響詩にしなくてオペラにしなかった理由は、私はわかりませんが、オペラとして書き残してくれたことに感謝する思いでいます。19世紀頽廃文学の代名詞とも言われるくらいに、オスカー・ワイルドの戯曲「サロメ」は当時のヨーロッパに大変な衝撃を与えたそうです。女性の裸や生首等が次々登場する舞台に当時の人々の驚きは想像するに容易でしょう。この物語はキリスト教「新約聖書」に書かれているものを題材にしています。西暦30年ごろのイェルサレムを舞台としており、ローマ皇帝配下の領主の一人であるヘロデ王とその親衛隊長ナラポートから熱い想いを寄せられているサロメ(ヘロデ王は彼女の義父)。 宮殿庭にある古井戸には反逆する預言者ヨハナーンが囚われていて、サロメはその預言者のことが気になって仕方がありません。 彼を見たさに外に引き出したところ、ヨハナーンは王と王妃を激しく責めます。その威厳ある姿に見とれるサロメ。 やがて彼女はヨハナーンに口づけを求めますが拒絶されます。 それを見たサロメに魅かれている連隊長は苦悶の末自殺をします。宴会が行われ、ヘロデ王はサロメに踊りを所望します。その王の願いと引き換えにサロメはヨハナーンの首を求めます。魅力の姿態に負けて王はそのサロメの取引に応じます。 次々とヴェールを脱ぎながら官能的に踊るサロメ(7つのヴェールの踊り)。最後の薄物を脱いで、サロメは想いを遂げます。 そしてヨハナーンの首が切り落とされてサロメの前に。 その生首にサロメは念願の口づけをします。その妖気、異常さに怖れを感じたヘロデ王は兵士にサロメを殺させます。これがオペラ「サロメ」の梗概です。R.シュトラウスの音楽は、このオスカー・ワイルドの官能的な戯曲を、シュトラウス特有の妖艶で官能的な響きで魅了します。 R.シュトラウスのオペラとしての出世作で彼の書いた「ばらの騎士」と共に、シュトラウスのオペラで最も好きな曲です。そのオペラ「サロメ」が1905年の今日(12月9日)、ドレスデン宮廷歌劇場でシュトラウス自身の指揮によって初演されています。愛聴盤 (1) カラヤン指揮 ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団 ヒルデガルト・ベーレンス(サロメ)、ホセ・ファン・ダム(ヨハナーン)(EMI原盤 EMIジャパン CE30-5025-6 1977-78年録音 )ベーレンスの衝撃的なデビュー、カラヤン/ウイーンフィルの極上のサウンド、特に官能的な表現としてはこれほどの演奏がないと言い切れるほどの豊穣で艶かしい音楽に酔うことが出来ます。 カラヤンの絶対音楽にはいつも馴染めない私ですが、描写音楽、オペラでは彼の素晴らしい感性を味わうことができます。 この国内盤が今でもリリースされているかは疑問です。輸入盤なら”5671592”でリリースされています。(2) DVDカール・ベーム指揮 ウイーンフィル テレサ・ストラータス(サロメ)(1974年7月 ユニテル制作 UCBG-9045 DVD)この時期のストラータスは最も美貌の冴えた時期で、これほどの艶かしい、妖しげな色気を振りまいた歌手がいないほど、まさに演奏史上に燦然と輝く名演で、映画仕立てに製作しているのでカメラアングルも自由自在で、決定盤としてお薦めの映像です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1887年 初演 ラロ チェロ協奏曲1905年 初演 R.シュトラウス オペラ「サロメ」1915年 誕生 エリザベート・シュヴァルツコップ(ソプラノ)1942年 初演 ハチャトリアン バレエ音楽「ガイーヌ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「晩秋」慶沢園の小さな庭の中で一方では紅葉が真っ盛り、他方では葉が散ってしまいわずか2枚だけが残った桜の木。 これは侘しさを誘い、秋の終わりを告げ、冬の始まりを知らせてくれるような風景でした。撮影地 大阪市立天王寺公園 慶沢園 2008年12月3日

2008年12月09日

コメント(0)

-

シベリウス 交響曲第5番/ススキ

「今日のクラシック音楽」 シベリウス作曲 交響曲第5番ヤン・シベリウス(1865-1957)はその生涯に8曲の交響曲(7曲は純管弦楽作品で1曲は声楽付き)を書き残しています。 彼の書いた音楽は、例外もありますが、フィンランドが持っている自然の情景を薫り豊かに歌い上げており、チェコのドヴォルザークやロシアのチャイコフスキーなどの祖国の大地を想像させるような音楽という意味では、同じように国民楽派的な作曲家という位置づけができると思います。しかし、シベリウスの音楽の中にはフィンランドの重く、長い「冬」の時代を感じさせる曲が少なくありません。 「カレワラ」という祖国のために闘ったことを描いた英雄の叙事詩があって、シベリウスはその歴史文学を愛し、音楽にまで表しています。 その「カレワラ」の中の英雄の一人に「クレルヴォ」という人物がいて、それを高らかに謳いあげた音楽が「クレルヴォ交響曲」で、シベリウスのシンフォニーの中で唯一声楽付きとなっています。シベリウスはウイーンに留学をして音楽の勉強をしていたのですが、その頃のフィンランドはロシアに支配されていました。フィンランド国民にとって祖国独立が強い願いでした。ウイーンから帰ってすぐにこの「クレルヴォ交響曲」を発表して大成功を収め、シベリウスは一躍国内に知れわたる作曲家となりました。その後、「カレリア」組曲、「フィンランディア」など、民族の独立意識を高めるような作品を書いたシベリウスは、32歳(1897年)の若さで国から終生年金を送られることになり、経済的には非常に恵まれた環境で作曲を続けることが出来ました。シベリウスの音楽は、国土の65%が森林で、6%になる60,000箇所に及ぶ沼や湖で覆われている情景を想わせるような、幻想的で透明感に溢れた旋律と和声といった特徴を持っています。音楽は決して手放しで熱くならず、静かな佇まいの中に秘められた情熱や力強さが、彼の祖国独立と祖国愛の表れと感じる独特のオーケストレーションは、チャイコフスキーやドヴォルザーク、その他のスラブ系国民楽派の作曲家とは一線を画す音楽です。そうした彼の書いた交響曲の中でも、第2番と並んで最も素晴らしい曲として挙げられるのが交響曲第5番です。この曲はシベリウス生誕50年(1915年)を祝う記念演奏会のために書かれています。前作第4番は、フィンランドの森林・湖に沈んで行くような情感を湛えた、暗く緊張感に富んだ曲であったのに対して、この第5番は明るく、まるで北欧の長い冬から春を待ち望んでいたフィンランドの人たちの喜びを表現しているかのように聞えてきます。 一説には第4番作曲当時には癌への不安に囚われていたのが、その不安から解き放たれた喜びからくる「明るさ」とも言われています。曲は3楽章で構成されていて、フィンランドの春を喜んでいるかのように、ホルンの解放感、木管楽器の小鳥のさえずりのような伸びやかさが感じられる音楽に終始しています。フィンランドを訪れたことのある私は、眼前に開かれた森林や湖を前にして初めてシベリウスの音楽を理解できたように思ったものでした。それほどに彼の音楽は祖国とは切り離せないところで鳴っているように思います。シベリウスはその第7番までの交響曲を書きましたが、1925年の60歳の誕生日頃から作曲の筆を折り、91歳で亡くなるまで一切の音楽を書くことなく隠遁生活を送りますが、その理由は彼のみが知るところで、今でも20世紀の最大の謎の一つとなっています。この交響曲第5番が1915年の今日(12月8日)、シベリウス生誕50年を祝う記念演奏会で初演されています(オリジナル版)。尚、その後シベリウスは改訂を加えており、1919年11月24日にヘルシンキで第2改訂版の初演が行われています。現在演奏される第5番はこの第2改訂版だそうです。またシベリウスは1865年の今日(12月8日)、誕生の産声を上げています。作曲家や演奏家が亡くなった日というものも長く記憶に留めたいものですが、何と言っても誕生日とは比較になりません。その人が、その年の、その日に生まれて来なければ、私たちは名作・名品・名演と言われるものを鑑賞できないのですから。愛聴盤 (1) サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団(EMI原盤 EMIジャパン TOCE14214 1966年録音)上記商品番号で来年1月に再発売(1500円)される予定です。ジャケットは私が持っている交響曲全集です。(2) パーヴォ・ベルグルンド指揮 ヘルシンキ・フィルハーモニー管(EMI原盤 EMIジャパン TOCE13263 1987年録音)(3) サー・コリン・ディビス指揮 ボストン交響楽団(Philipsレーベル ユニヴァーサル・ミュージック UCCP3227 1975年録音)(4) ユッカ=ペッカ・サラステ フィンランド放送交響楽団(FINLANDIA原盤 ワーナー・ミュージック WPCS21104 1993年ライブ録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1813年 初演 ベートーベン 交響曲第7番1849年 初演 ヴェルディ オペラ「ルイザ・ミラー」1865年 誕生 ヤン・シベリウス(作曲家)1915年 初演 シベリウス 交響曲第5番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「ススキ」撮影地 大阪市立天王寺公園 慶沢園 2008年12月3日

2008年12月08日

コメント(8)

-

慶沢園の紅葉

「慶沢園の紅葉」この秋の紅葉写真は、結局一番近い天王寺公園・慶沢園での撮影枚数が一番多かったようです。計画していた奈良・唐招提寺や京都の鞍馬・貴船周辺や、三重・赤目四十八滝もプランだけで行くことが出来ませんでした。今日も慶沢園の紅葉写真です。撮影地 大阪市立天王寺公園 慶沢園 2008年12月3日

2008年12月07日

コメント(0)

-

くるみ割り人形/慶沢園の紅葉

「今日のクラシック音楽」 チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」物語はこうです。第1幕賑やかなパーティが開かれようとしている、クリスマスの夜の少女クララの家の大きなクリスマス・ツリーが飾られた応接間。 戸外は雪、室内には暖炉の火が赤々と燃えている。やがて客たちがぞろぞろとやって来る。 クララの父は市会議長。 客も大勢やって来る。クリスマスのパーティだから子供たちも親に連れられてやって来る。 その客の一人がクララと弟にクリスマス・プレゼントをあげるのですが、二人はパーティを終わりにする親たちに不満で部屋に行こうとしません。 するとその客が兵隊の恰好をした「くるみ割り人形」一つを、二人の姉弟に与えます。人形は一つですから二人で奪い合いになり、弟は怒って人形を叩きつけます。 クララは壊れた人形がかいそうで応接間の人形用ベッドに寝かせて部屋に帰ります。それでも人形が心配なクララは、部屋から出て応接間に戻ります。するとねずみの大群がやって来て人形を襲います。クララは履いていたスリッパを「ねずみの王様」に投げつけると、王様は倒れてしまい、ねずみたちも退散します。するでどうでしょう、これまで醜い姿だった人形が、一瞬の間に美しい王子様に変わり、助けてくれたお礼にお菓子の国へ案内しようと、クララの前に膝まづいて申し出ます。二人は森の中を歩いて行きます。すると雪の精たちが現われて、雪の王様と女王が「雪のワルツ」を踊って二人を歓迎します。第2幕お菓子の国にやってきた王子様とクララ。 ここでは大地も木々もお城も、何かもお菓子で作られています。 お城に入った二人を「こんぺい糖」や色々なお菓子が歓迎してくれます。ここでクララを歓迎する「こんぺい糖の踊り」や「アラビアの踊り」など色々な国の踊りが披露されます。やがて最も有名な「花のワルツ」が華麗に踊られます。華やかに踊りが次々に披露されてクララは幸せいっぱいになっています。クララにはお菓子の国の王冠が贈られて幕がおります。これはクララがクリスマスの夜に見た楽しい夢物語だったのです。前ニ作の「白鳥の湖」や「眠れる森の美女」のドラマティックな音楽と比べて、随分とメルヘンティックな音楽で、チャーミングで愛らしい旋律美に溢れたバレエ音楽となっており、子供の心に帰ったような気分にさせてくれる音楽です。ロシアのマリインスキー歌劇場では毎年クリスマスの夜に、このバレエ「くるみ割り人形」が上演されて子供たちを喜ばせているそうです。 いつだったかNHKで全幕をこの歌劇場でのクリスマス舞台公演を放映していましたが、客席で観ている子供たちはほんとに楽しそうだったのがとても印象的でした。 今もこのときの録画を観て楽しんでいます。この「くるみ割り人形」はチャイコフスキーが亡くなる一年前の1892年の今日(12月6日)、ロシア・ペテルブルクのマリインスキー歌劇場で初演されています。愛聴盤 サー・チャールズ・マッケラス指揮 ロンドン交響楽団(テラーク・レーベル CD80140 1988年録音 海外盤)ジャケット写真は2枚組全曲盤ですが、私が聴いている上記番号盤は抜粋盤です。リズム感覚がとても際立った演奏で、テラークらしい超優秀録音盤です。有名な情景から17曲が選ばれています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「慶沢園の紅葉」「慶沢園」は天王寺公園内の美術館裏にあって、四季の花があるわけでもないただの回遊式庭園なんですが、モミジの樹がちらほらと植えられており、紅葉の時期には人出が多いそうです。この日も平日で中高年のグループが回遊していました。撮影地 大阪市立天王寺公園 慶沢園 2008年12月3日

2008年12月06日

コメント(0)

-

ベルリオーズ「レクイエム」/慶沢園の紅葉

「今日のクラシック音楽」 ベルリオーズ作曲 「レクイエム」「レクイエム」とはキリスト教社会では死んだ人を弔うための音楽です。有名な曲としては1791年の今日(12月5日)、亡くなったモーツアルトの「レクイエム」やヴェルディやフォーレのそれがあります。 モーツアルトの曲については2005年の同日の日記にすでに書いてありますので、今日はベルリオーズを採り上げました。 このベルリオーズの「レクイエム(死者のための大ミサ曲)」も、彼の作品の中でも非常に重要な位置を占めています。エクトール・ベルリオーズ(1803-1869)は、19世紀初めに生まれ半ばまで活躍した人ですが、彼のイメージは「斬新」という一言で表現できるほどに、音楽的にも人間的にも並みのスケール測れる人ではなかったようです。音楽的には彼の「幻想交響曲」が彼以前の作曲家が書こうとしなかった、一人の若い芸術青年の恋から死に至るまでのエピソードを音楽で表現しており、後にリストが創始した交響詩の先ぶれのような交響曲を発表して名を挙げています。その恋物語は彼自身のイギリスの女優への恋慕であり、しがない音楽学生であったことも顧みずにプロポーズすという破天荒なところのある人で、またまだ貧乏音楽学生なのに自作演奏会を開いたこともある、普通の人たちからみれば随分と変わった作曲家でした。そんなベルリオーズが書いた「レクイエム」。やはり規模は違います。200人近いオーケストラに約200人のコーラス、しかも第2曲では別の管楽器を配置する大編成。 まさに当時としては空前絶後のスケールを誇る音楽であったと容易に想像できます。自分で決めたことをやり抜こうとする情熱、時代を先取りする「斬新さ」はベルリオーズの独壇場だったのでしょう。 この曲でも上述のように演奏者の規模からみても壮大な音の洪水となるような音楽で、時代よりもはるかに先の感覚で作り出す才能は見事としか言えません。1837年に一度フランス政府主催によって、その年の「七月革命」記念式典に演奏する曲として「レクイエム」が決定したので、ベルリオーズは時の大臣にうまく取り入って作曲を依頼され、わずか3か月で完成したのですが、行事は縮小された為に演奏中止となってしまいました。それでも同じ1837年の12月に「アルジェリア戦争」の戦没者慰霊祭が行われ、その時もまたベルリオーズは政府にうまく取り入ってこの曲を採用してもらったという経緯があります。曲は主よ、永遠の休息を彼らに与え絶えざる光を彼らの上に照らし給へ・・・・・主よ、憐み給へキリスト、憐み給へ主よ、憐み給へという「入祭文」から始まり、以下「怒りの日」「哀れなるわれ」と第10曲まで続く演奏時間80分を超える長大な音楽です。ステレオ録音が始まった頃からこの曲は、各社の録音技術を試す作品としてよく取り上げられ、上述のように壮大なスケールを誇る音楽は、フォーレやモーツアルトの「レクイエム」とは全く違う音楽で、まるで大伽藍のような音の洪水と感じる色彩感豊かな壮麗・壮大な「レクイエム」です。このベルリオーズの「レクイエム」が1837年の今日(12月5日)、フランス・パリで初演されています。愛聴盤エリアフ・インバル指揮 フランクフルト放送交響楽団キース・レウィス(T) ORFコンサート協会合唱団(DENON CREST1000 COCO70483 1988年録音)私がこのCDを買った時は2枚組で5600円したのですが、現在では再発売されて2枚組1500円という廉価になっています。 DENONが誇るPCM録音によってこの壮大な音楽を余すところなく捕えている超優秀録音盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1791年 没 W.A.モーツアルト(作曲家)1830年 初演 ベルリオーズ 「幻想交響曲」1837年 初演 ベルリオーズ 「レクイエム」1946年 誕生 ホセ・カレーラス(テノール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「慶沢園の紅葉」紅葉はやはり場所によって違うし、同じ場所でも違いますね。撮影にはいい紅葉を求めて歩きますから疲れます。池の畔に建っている吾妻屋風の室内から窓を額縁に見立てて撮ってみました。撮影地 大阪市立天王寺公園 慶沢園 2008年12月3日

2008年12月05日

コメント(8)

-

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲/慶沢園の紅葉

「今日のクラシック音楽」 チャイコフスキー作曲 ヴァイオリン協奏曲クラシック音楽の好きな人たちの間で「メン・チャイ」という言葉がありますが、メンデルスゾーンの流麗かつ美しいヴァイオリン協奏曲とチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲の二つを指して言う言葉なんですが、それほどにこの二人の協奏曲はポピュラリティを確立しており、レコード会社も新進気鋭の若手を売り出す録音にはよほど勇気がいる2曲とまで言われているくらいに、名演奏が目白押しのポピュラーな曲になっています。ところがこの曲の初演当時は、オーケストラの楽員からでさえも不評を買うほど惨めな初演での批評だったそうです。 チャイコフスキーには、「初演は不評」、というジンクスがあったのでしょうか? 「白鳥の湖」や「悲愴」交響曲など、今日のクラシック音楽の大スターとなっている曲は、初演時にはさんざん酷評されたそうです。 この協奏曲もこれら2曲と同じ運命をたどっています。 以下はこの曲にまつわる有名なエピソードです。1878年、チャイコフスキー38歳の時に書かれたこの曲は、ロシアの大ヴァイオリニストと呼ばれ、ハイフェッツやミルシティンの師匠でもあったレオポルド・アウアーにスコアの草稿を献呈のつもりで送ったのですが、アウアーの返事は冷たいもので「技術的に演奏することは不可能な曲」と言われたのです。 天下の大ヴァイオリニストが「演奏不能」とレッテルを貼ってしまったので、その後陽の目を見るまで3年かかったそうです。この曲がやっとステージに上ることができたのは、なんとウイーンでした。 そうです、名門ウイーンフィルで、しかも指揮者は当時名指揮者と賞され、後にブラームスとも深い関わりを持つようになったハンス・リヒターでした。 ヴァイオリン独奏はチャイコフスキーの友人のブロッキーでした。ところが、この当時のリヒターもウイーンフィル団員もこの曲の真価を理解できなかったのか、あるいはこの曲を好きになれなかったのか、演奏は惨憺たる出来に終わり、ウイーンの批評家たちから酷評され「安物のウオッカ」とまで評されたそうです。しかし、ブロッキーはこれらの酷評にめげず、その後もヨーロッパ各地でこの協奏曲を弾き続けていたおかげで、次第にこの曲の良さを理解されるようになり、3大ヴァイオリン協奏曲の一つとまで呼ばれる名曲の一つとなったのです。曲は「ロシア」の香りがいっぱいで、開始楽章の冒頭からもうロシアの大地に投げ出されて、その大地に包み込まれるような強烈なチャイコフスキー節満載のスラブ的な甘く美しい旋律、音楽です。 どうしてこの曲が初演時に不評だったのか不思議です。第二楽章は「カンツォネッタ」と題されている「歌」の楽章で、哀愁に溢れた美しい旋律が聴く者の心を捉える、チャイコフスキー独特のスラブ的な美しさいっぱいの音楽です。一言で形容するなら「ボルシチ」料理といったロシア色濃厚な、ロマン的な音楽です。 まさにウイーンの批評家が表現した「安物のウォッカ」がそのまま当てはまるようなロシア音楽そのまんまといった曲です。1881年の今日(12月4日)、このヴァイオリン協奏曲が上述のようにウイーンで初演されています。愛聴盤 アンネ=ゾフィ・ムター(Vn) アンドレ・プレビン指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団(ドイツ・グラモフォン 474 5152 2003年9月録音 輸入盤)カラヤンとの共演から15年、今回は録音当時夫君だったプレビンとのおしどり共演で、夫婦となってから2枚目のCD(1枚目はプレビン作曲の「愛妻に捧ぐ」Vn協奏曲)です。第1楽章からムターのVnは、表情づけが濃厚で、熱く歌いこんでいます。 スケールの大きな表現と、スラブ色を超えた、もっと濃厚なロマン的な演奏で、彼女が年を重ねるごとにこの傾向が強く表れており(クルト・マズア指揮ニューヨークフィルの'97年ライブ録音のブラームス、同じ共演で2002年のライブ録音のベートーベン)、今回の演奏では前作のブラームス、ベートーベンを上回るほどの濃厚な表現で、妖艶なまでの美音・表情に圧倒されました。カップリングはコルンゴルド(1897-1957)のVn協奏曲。 アンドレ・プレビンがぞっこん惚れこんでいる作曲者で、ドイツを追われてアメリカ・ハリウッドで映画音楽に従事した後に書かれた曲で、プレヴィンにとって3回目の録音。 まるで映画音楽の中に入り込んだような曲、演奏で、ムター節全開です。私はこのコルンゴルドを聴きたくて買ったのですが、チャイコフスキーの素晴らしさに圧倒されました。 この曲を見直したと言っても過言ではない、強烈なインパクトでした。その他の愛聴盤(1) ヤッシャ・ハイフェッツ(Vn) フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団(RCAレーベル 09026.61743 1957年録音 海外盤)(2) キョン・チョン=ファ(Vn) シャルル・デュトワ指揮 モントリオール交響楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7007 1981年録音)(3) ナージャ・サレルノ=ソネンバーグ(Vn) オールソップ指揮 コロラド響(Avexレーベル エイペックス AVCL25111 2004年ライブ録音)(4) オーギュスタン・デュメイ(VN) エミール・チャカロフ指揮 ロンドン交響楽団(EMI原盤 EMIミュージック TOCE14206 1988年)12月28日に再発売の予定です。(5) リーラ・ジョセフォウィッツ(Vn) ネヴィル・マリナー指揮 イギリス室内管弦楽団(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD3319 1994年録音)(6) ヴァディム・レーピン(Vn) ゲルギエフ指揮 キーロフ歌劇場管弦楽団(Philipsレーベル 473343 2002年録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1881年 初演 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲1976年 没 ベンジャミン・ブリテン(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「慶沢園の紅葉」昨日は天王寺に所要があって出かけたので、奈良公園まで足を延ばして紅葉を撮って来ようと思いましたが、天王寺で時間がかかってしまい奈良行きをやめて、天王寺公園内にある「慶沢園」の紅葉をチェックして撮ってきました。撮影地 大阪市立天王寺公園 2008年12月3日

2008年12月04日

コメント(0)

-

ドヴォルザーク 交響曲第8番/最後の秋薔薇

「ドヴォルザーク 交響曲第8番」このブログで機会あるごとに書いていますが、私は「国民楽派」と呼ばれる作曲家が書いた音楽を好んで聴いています。 スペインやロシア、東ヨーロッパなど出身の音楽には常に親しみのある音楽で溢れています。 やはりその土地の伝統的な民族の血がたぎる音楽は、情熱的で親しみが持てて、熱い血を感じることが出来ます。 ドイツ・オーストリアなどの音楽にない土着の魅力いっぱいの音楽に魅きつけられます。そんな中で好きな筆頭がアントニン・ドヴォルザーク(1841-1904)です。今日の話題曲交響曲第8番ト長調 作品88は、初めてこのブログで書く作品です。これをどうして書いていなかったのか、自分でも不思議に思うほどなんですが、一昨日(12月1日)のこのページの掲示板にピア2753さんから「ドヴォルザーク交響曲第8番に知りたくて、どこを探せばいいのか?」というようなメッセージをいただき、そこではたと気が付きました。「まだ書いていなかった」と。彼女のリクエストに応える形で本日急遽書くことにしました。ドヴォルザークの人柄はとても素朴で明るい性格でしかも豪放な面もあったそうです。 ロシアのチャイコフスキーが初めてドヴォルザークに会って、彼の明るい気性をとてもうらやましいと言ったそうです。ドヴォルザークの機関車好きは有名な話で、毎日のように鉄道の駅に通って機関車を眺めており、型式や名称にまでこだわりを持っていたそうです。現代で言うところの「機関車マニア」であったようです。もう一つの趣味は「鳩の飼育」だったそうです。 ヴィカソというプラハから50kmほど離れた所にある村に別荘を作り、そこで鳩を育てていたそうです。そんな彼が「私は鳥の交響曲を書こうと思っています」と友人に語ったそうですが、1889年に完成された交響曲第8番がそれでした。別荘の周りには森が広がり、丘があって自然の美しさを満喫できる村だったそうです。 そういう環境で書かれたこの曲は、田園情緒が色濃く描かれており、森の中の小鳥の囀りや池の周りの静謐さ、村人の農業祭の賑やかさや、中央ヨーロッパの山紫水明を彩る情緒、ボヘミアの郷土性、祖国チェコへの限りない愛情が溢れんばかりに、こぼれるばかりに塗り込められています。第1楽章は、コラーフ風に荘重な序奏に始まり、フルートが楽しげなおどけた風情の第1主題の提示がやってきて、ここへスラブ調の陽気な楽想と寂しげな第2主題が展開していきます。第2楽章は、まるで音書いた詩のような音楽です。夢見るような憧れと牧歌調の調べが美しい楽章です。第3楽章は、ワルツに近いスケルツオでスラブ舞曲風の魅力ある調べと抒情的な情感が素晴らしい効果を上げています。第4楽章は、輝かしいトランペットのファンファーレで始まり、やがてチェロによって夢想的な調べが奏されます。この主題がじつに落ち着きのある調べで、チェコの自然に溶け込んだドヴォルザークの心境を上手く描写しています。NHKのクラシック番組でもテーマ音楽として使われた有名な調べです。別荘に滞在中に村の長老などと談笑するドヴォルザーク、村の子供たちと戯れるドヴォルザークのにこやかな笑顔を想起させる、まさに「ドヴォルザークの田園交響曲」と呼ぶにふさわしい名作交響曲です。約40分の音楽を聴き終えると、実に清々しい気分となりまだ行ったことのないチェコへ足を向けたくなる気にさせる美しい交響曲です。愛聴盤(1) ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団(EMI原盤 EMIジャパン TOCE14012 1970年録音)セルが亡くなる直前にスタジオ録された盤で、オーケストラの精密さ、セルの伸びやかな表現、まさに我々に遺してくれたこの曲の素朴で自然な呼吸の名演だと思います。(2) ィヴァン・アンゲロフ指揮 スロヴァキア放送交響楽団(OEHMSレーベル OC376 2001-4年録音 海外盤)荒削りですがじつに素朴な表現・演奏でいつの間にか聴き入ってしまう、ドヴォルザーク交響曲全集。 5枚組で4800円という廉価盤。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1883年 誕生 アントン・ヴェーベルン(作曲家)1908年 初演 エルガー 交響曲第1番1925年 初演 ガーシュウィン ピアノ協奏曲1934年 初演 ヒンデミット 交響曲「画家マティス」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今年最後の薔薇」 カルディナーレ薔薇園に行くとまだこの時期に咲いている薔薇がありました。今年最後の薔薇のアップです。撮影地 大阪市立長居植物園 2008年11月29日

2008年12月03日

コメント(4)

-

武満 徹 「波の盆」/ススキとモミジ

「今日のクラシック音楽」 武満 徹作曲 「波の盆」久しぶりに現代音楽を聴いてみました。 日本人で世界的にも絶賛された武満 徹の音楽から「波の盆」。 100を超える映画音楽を書いた武満の作品の中でも最高傑作と呼ばれている「波の盆」これは1983年にテレビで放映された2時間ドラマのために書かれた作品です。脚本が倉本聡、演出実相寺昭雄。主演 笠智衆。太平洋戦争を挟んで苦悩、苦労の辛酸を体験するハワイの日系移民の物語なんですが、この音楽は素晴らしい! わずか18分強の短い曲ですが、情感豊かに旋律美が際立った傑作。 現代音楽というと無調音楽とか不協和音が連なる響きとかを想像しますが、この作品はそんなことではなくて、日本人の原点ー多分に情緒的ーに迫る音楽が描かれています。まるで夢想しているかのような、夢見るような想いのメロディー、ほぼ全編をアダージョで書かれていて、どこかに置き忘れてきた日本の懐かしさを感じさせる旋律。 そして切なく哀しさもあり多分に情緒的な音楽です。 しかも音楽には透明感があって、それが哀愁・郷愁を誘います。演奏は尾高忠明指揮 札幌交響楽団。 指揮者尾高が述懐しています。「録音中に私は涙を禁じえなかった。 そして第1ヴァイオリン奏者の目にも涙を見た・・・」と。 晩秋の夜の帳が下りてから一人で聴いていると涙ぐんで来る時があります。 ここに上述の「日本的」という色彩りを感じる所以です。いかにも「日本的な」旋律です。6楽章で書かれていて全編がほぼアダージョです。 誰にでも薦めたい現代音楽の傑作中の傑作です。愛聴盤 尾高忠明指揮 札幌交響楽団(CHANDOSレーベル CHAN9876 2000年録音 海外盤)札幌・キララホールでの録音ですが、レーベルが海外であるために輸入盤扱いで解説も外国語となっています。 また特筆すべきは録音の優秀さです。ダイナミック・レンジが広く、音場豊かに収録されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1877年 初演 サン=サーンス オペラ「サムソンとデリラ」1833年 初演 ブラームス 交響曲第3番1903年 初演 シベリウス 「悲しきワルツ」1923年 誕生 マリア・カラス(ソプラノ)1931年 没 ヴァンサン・ダンディ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「ススキと紅葉」撮影地 大阪市立長居植物園 2008年11月29日

2008年12月02日

コメント(4)

-

「管弦楽のための協奏曲/パンパスグラス

「今日のクラシック音楽」 バルトーク作曲「管弦楽のための協奏曲」ハンガリー出身のベラ・バルトーク(1881-1945)は私の大好きな作曲家の一人です。彼の音楽が魅力的であることに魅せられていますが、彼の後半生が悲劇的に終わっていることもあります。ハンガリーにはフランツ・リスト(1881-1886)やゾルタン・コダーイ(1882-1967)などの作曲家がいます。バルトークも含めて彼らの音楽には土着の民族音楽が少なからず用いられていることで、聴く者に親しみを感じさせてくれます。 日本人には、同じウラル・アルタイ民族というハンガリーの東洋的な旋律に共感を覚えます。バルトークの功績については、機会のあるごとにこの日記でも書いてきましたが、友人コダーイと共にハンガリーの農村を歩いて民謡や土着の音楽を収集して、近代的作曲手法でそれらを題材にして数多くの傑作を書き残しています。ピアノ協奏曲、ヴァイオリン協奏曲、ヴァイオリンソナタ、「子供のために」「ミクロコスモス」などのピアノ音楽、20世紀の傑作である弦楽四重奏曲、「弦、打楽器とチェレスタのための音楽」、「舞踊組曲」、「ルーマニア民族舞曲」、3曲のバレエ音楽、オペラ「青ひげ公の城」など書かれた音楽も多彩です。ブタペスト音楽院から、第二次世界大戦でナチ・ドイツに追われてとるものもとらずにアメリカに渡っていったバルトークは、悲劇的な人生へと進んで行くことになります。アメリカでの彼の生活は厳しいものとなりました。自作の曲がアメリカで評価されず、貧困生活を送っていたのを同じハンガリー系の指揮者フリッツ・ライナーやヴァイオリンのヨゼフ・シゲテイなどが援助の手を差し伸べて、当時の大指揮者クーゼビッキーの音楽財団の委嘱作品として依頼して作曲されたのがこの「管弦楽の為の協奏曲」です。この「管弦楽の為の協奏曲」は、まるでオーケストラの各パートの妙技を試すかのような曲で、バロック音楽時代の合奏協奏曲風に書かれており、ハンガリー・マジャール風の音楽が盛りこまれ、しかも厳しい精神性を描いた現代音楽の傑作中の傑作です。「導入部」「対の遊び」「悲歌」「中断された間奏曲」「終曲」の5楽章で構成された色彩豊かな音楽です。ブタベスト音楽院の教授をつとめるかたわら、上述のような名曲を数多く残していたバルトーク。 戦争がなければアメリカに渡ることもなく、貧困にあえぐこともなく、順風満帆の生活からもっと素晴らしい音楽を我々に遺してくれたはずですが、ここにも一人の音楽芸術家が「戦争」という人類の悲劇の犠牲となっています。その「管弦楽のための協奏曲」が1944年の今日(12月1日)、クーゼヴィッキー指揮 ボストン交響楽団によって初演されています。愛聴盤 (1) サー・ゲオルグ・ショルティ指揮 シカゴ交響楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・クラシックス UCCD5047 1981年録音)「弦、打楽器とチェレスタのための音楽」が収録されています(1989年録音)。 DECCA特有のピラミッド・パターンの超優秀録音盤です。(2) フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団(RCA原盤 BMGジャパン BVCC37275 1955年録音)まず録音の凄さ! これが53年前のステレオ録音とは思えないほどの優秀録音。それにライナーの厳しい表情付けと凝縮された緊迫感。素晴らしい演奏・録音盤です。(3) ピエール・ブーレーズ指揮 シカゴ交響楽団(グラモフォン・レーベル 437826 1992年録音 海外盤)ライナーに匹敵するほどの緊張感・緊迫感のある演奏で、バルトークの世界を表現した名演だと思います。録音も優秀。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1935年 初演 プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲第2番1944年 初演 バルトーク 「管弦楽のための協奏曲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 パンパスグラス撮影地 大阪市立長居植物園 2008年11月29日

2008年12月01日

コメント(0)

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

-

- いま嵐を語ろう♪

- 嵐ライブ2026生配信を見逃さないため…

- (2025-11-23 20:15:02)

-

-

-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン

- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…

- (2025-11-12 00:00:13)

-

-

-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…

- KING of IDOL 踊るパワースポット!

- (2025-10-05 15:16:43)

-