全223件 (223件中 1-50件目)

-

Digital Attempt to reproduce IJAAF Coloour #23

飛色第23号 濃緑褐色(カモフラージュ用)

2012.01.27

コメント(2)

-

Digital Attempt to reproduce IJAAF Colour #22

飛色第22号 濃緑色(カモフラージュ用)

2012.01.19

コメント(0)

-

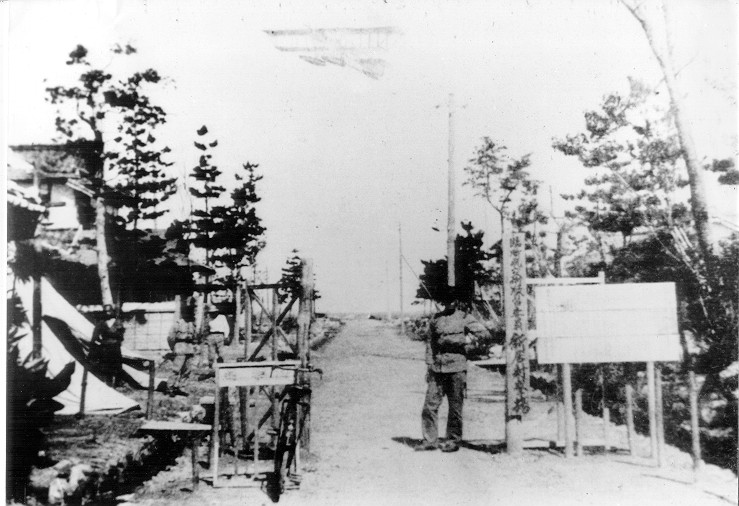

臨時航空術練習委員 新居射撃場(その4)

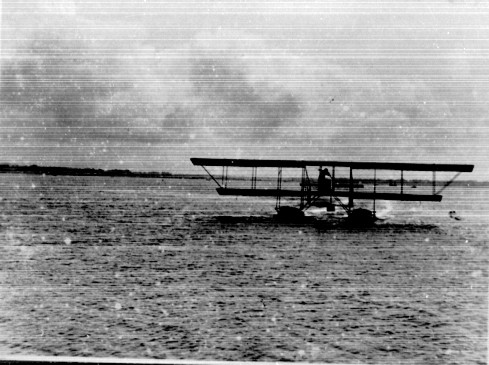

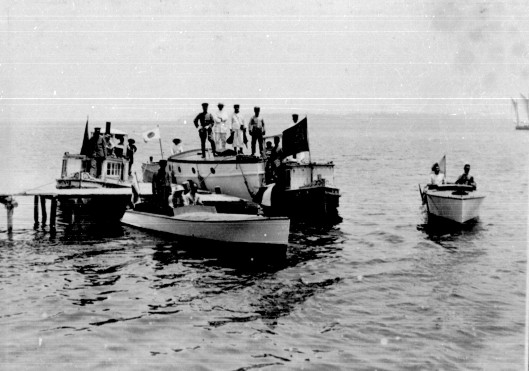

モ式水上機到着 5月9日、予定より1日遅れて、待ちに待って飛行機が到着した。機種に機関銃を備え付け、発動機はベンツ式100馬力を搭載したモーリス・ファルマン式水上機、イの53号機と58号機である。 前夜、渥美湾に停泊中の母艦若宮丸に搭載されていたもので、早朝の発進が53号の故障で遅れ、母艦も足山沖15哩へ移動、修理を終えて、10時05分同時に発進、2機雁行して新居弁天南方上空まで来たところで、53号機にまたも故障が起こり、外海の海岸に不時着水した。一方の58号機は僚機の無事を確認の後、10時40分大正浜に到着した。故障の53号機は、漁船に曳航されていったが、東海道線の鉄橋に遮られたため、新居弁天の海岸に引き揚げられ、修理の後、同夜8時飛行して無事大正浜に到着できた。 海軍では、今回の陸軍主体のフランス航空団による欧州大戦の戦訓を生かした教育体系の一大改革に、当初から積極的に参加した。1月31日付の静岡新報にはすでに、浜名湖岸に着水場を設け、海軍飛行機による練習参加予定と12名の飛行将校の名前が紹介されている。また空中からの射撃訓練には、広大な水平面を必要とするところから、射撃場と近接した飛行場(着水場)を得られる水上機は、正に好都合だったに違いない。 海軍では最初、使用中のモーリスファルマン水上機のうち、ルノー70馬力搭載のものを小型水上機、ルノー100馬力またはベンツ100馬力搭載のものを大型水上機と呼んでいた。この他にルノー90馬力カー地ス90馬力を搭載したものもあったようだが、詳細は不明である。 大正4年後半に入って、練習機はイ号、偵察機はロ号等と呼ばれるようになった。イ号はルノー70馬力型、ロ号はルノーまたはベンツ100馬力型である。その後新鋭機が導入されるにしたがい、ルノー70馬力は使用が中止され、大正8年当時には、100馬力型が練習機に代わって使用されていたため、イ号と称されていたようである。一般的には、機体番号と重複するためイの何号機と呼ばれていた。また、海軍では、モーリス・ファルマン式水上機のことを、縮めて、「フ」式と称していたが、陸軍では、モーリス・ファルマン式陸上機およびその国産改造型を「モ」式と称していた。射撃班での使用機も、新聞発表等では、陸軍式に全て「モ」式何号機と称されていた。 本文では、使用される飛行機の名称を最初に正式名で示し、その後は当時そう呼ばれていたように全て略称で書くこととする。 また海軍では、すでにぜんねんの大正7年1月28日、フ式100馬力、ロの第7号機(当時はまだロ号であった。)に軽機関銃を据え付け、空中における飛行凧への射撃実験を行っている。 5月13日、いよいよ射撃訓練飛行が開始された。午前7時、市丸中尉を先頭に、坂尾兵曹、加藤、大柴両中尉、森軍曹が交互に、モ式イの53号機で浜名湖を縦横無尽に飛びまった。 訓練期間を通じて、日曜・祭日・雨天および特別の事情の時を除いて毎日飛行したが、概ねまず、海軍の飛行責任者たる市丸中尉が湖上の天候偵察、特に気流の状態を調べるために飛んでいる。その後、各専修員が練習にはいる訳である。飛行は、ほとんど午前中に行われた。これは、この地方が1年を通じて風の強いところであるが、午前中はそれが比較的穏やかなためである。 前述の加藤久次郎は回想する。「飛行は必ずといってもいい程、まず水上滑走で北上していました。新所鼻の神社のところに大きな松があって、それが目印でした。そこで反転して、南へ向かって離水するのです。必ず南へ向かって離水するのは、何でも気流の関係だということを聞いたことがあります。 また私達は、この水上機のことを『カッポン下駄』と呼んでいました。カッポン下駄とは、女の子のはく下駄のことで、歩くといつもカッポン、カッポンと音がしたので、この地方ではそう呼ばれていたのです。その下駄の形が水上機のフロートによく似ていたので、『カッポン下駄』と呼んだ訳ですよ。」 水上機は後々までも「下駄ばき」と呼ばれたが、その起源はあるいは、この辺のところにあったのかもしれない。因みに「カッポン」下駄とは、一般に言う「ぽっくり」下駄のことである。

2012.01.16

コメント(0)

-

零式艦上戦闘機五二型丙型(中島第62343号)

知覧特攻平和会館鹿児島県川辺郡知覧町郡17881897-0302 0993-83-2525http://town.chiran.kagoshima.jp 昭和55年(1980年)6月12日、鹿児島県甑島下甑村手打港の沖合い約200m、水深35mの海底に沈んでいたものが、引き揚げられた。発見者は、揖宿郡喜入町のプロダイバー鳥越 林さん。すでに前年12月に、その存在を確認していたもので、大蔵省から払い下げを受け、この日の引き揚げ作業となったものである。引き揚げ時にすでに、機体の程度は非常に悪かったが、それでも知覧に展示されることとなり、現在に至っている。製造番号から、昭和20年3月18日に製造されたものと推定されるが、偶然にも、撃墜マークで有名な谷水機中島第32374号(5-3-23)と製造時期が、近接している。

2012.01.16

コメント(1)

-

Digital Attempt to reproduce IJAAF Colour #21

飛色第21号 緑色(カモフラージュ用)

2012.01.12

コメント(0)

-

二六五空の悲劇

二六五空の移動の時期に、必ずと言っていいほどに悲劇的な事故に見舞われている。その1 錬成をしていた鹿児島県笠野原基地から、台湾情勢が緊迫をきわめてきたため、新竹基地へ移動することとなった。その移動を援助するため、七六一空の一式陸攻が新竹着陸の際、墜落した。(昭和十九年一月十三日1220) 二六五空だけでも、便乗者6名志望、2名の重傷者を出した。その2 三四一空(獅部隊)のマリアナ方面展開が、その装備機種「紫電」の不具合等で不可能になったため、急遽二六五空にマリアナ進出が決定された。昭和十九年四月中旬新竹(台湾)~笠野原~香取と移動することとなったが、その支援のため、一○二一空(鳩部隊)の十三試大攻「深山改」が使用されていた。鹿屋基地着陸予定が、前方の一式陸攻に邪魔をされ、失速状態となり墜落。機体は5つに分離、基準翼付近が炎上し、便乗者を含む23名中、13名が即死という大事故となってしまった。その3 昭和十九年五月、戦局は急を告げていた。米軍の侵攻方向は、マリアナ方面かビアク方面か判断がつきかねた。海軍は、マリアナ諸島西方海上を決戦海上と決め、「あ」号作戦を発動した。しかしながら、マリアナ方面の主力は、ビアク方面作戦(渾作戦)にシフトしていた為、マリアナ方面の充実が急がれた。そんな中、二六五空もサイパンに向けて第3次の進出部隊を、急ぎ編成していた。すでに梅雨の時期に入っていたため、進出日時が制限される。昭和十九年五月三十一日(推定)、いざ、サイパン(硫黄島経由)へ進出するため、香取基地で列線を組んで、いざ発進というところへ、五二一空(鵬部隊)の新鋭機「銀河」が、つっこんできた。これにより、数機の零戦五二型と搭乗員2名が戦死することとなった。

2012.01.12

コメント(0)

-

臨時航空術練習委員 新居射撃場(その3)

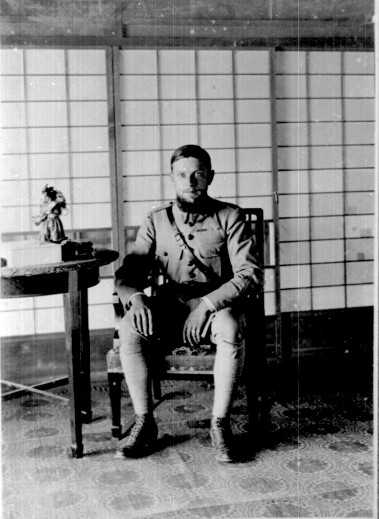

ペラン中尉着任 4月に入ると、準備はいよいよ本格化した。まず4月6日から豊橋の陸軍第15師団の工兵隊下士官および兵卒20名、所沢航空隊雇員3名、また横須賀海軍航空隊からは、やはり下士官、兵卒60名が続々と到着した。 4月7日、三方ヶ原爆撃班と新居大正浜射撃班のフランス人教官となるビュアラン、ペラン両中尉らの一行が浜松に到着した。 4月12日午後2時06分新居町駅着の列車で射撃班教官となるペラン中尉が着任した。太田町長、青木在郷軍人会長、鈴木警察分署長、川合尋常、高等小学校らの歓迎を受け、町長令嬢よし、杉浦医師令嬢芳枝から、花輪、生花を受けた中尉は喜色満面で答礼を行った。そのまま一行は、全町各戸に日仏国旗が掲揚されている中を、大正浜へ腕車(人力車)で向かった。沿道には、あふれんばかりの人々が万歳を歓呼し、また尋常小学校5,6年生および高等小学校1,2年生が覚えたてのフランス国歌を歌ってペラン中尉を大歓迎した。 大正8年2月24日付の静岡新報では、『仏国歌を高唱し』と見出しをつけ、つぎのように伝えている。 「2月上旬以来毎日数回宛上級生徒に教授、殆ど暗誦し、独唱も差支えなき程となる。校外で遊ぶ時もこれを歌っている。」 記念碑の除幕式当日、地元の老人クラブの面々が歌ったフランス国歌は、実にこの時に習ったものである。新居町浜名に住む明治39年生まれという加藤九治郎は自慢する。「今から20年以上前のことですが、同窓会の時に1人でこのフランス国歌を歌ってみたら、よく覚えていたもので最後までまちがいなく歌えたのです。だからその後も、みんなで集まるようなときには、全員で歌うようになっていったのです。時々は、放送局からも聞かせてくれと来るのですよ。」 4月18日からは、倉片陸軍大尉の指揮のもと、湖上危険区域の杭打ち、浮標の設置、機関銃据え付け用土塁築造、地上目標の建設など、また大崎海軍大尉の指揮のもと、2ヶ所の滑走台(東と南)、大正浜中央道路の西南方には、水上飛行機3機の繋留場(格納庫)2棟も建てられた。これは、屋根及び周囲を防水布で被覆されたバラック式のもので、一方には水上機2機が、他方には1機を入れることができた。 そして、いよいよ5月1日から学科、5月5日からは射撃演習が開始されることに決定した。第一期専修員来班 5月1日、第一期専修員10数名が来班した。射撃班の編成は、射撃班長が爆撃班長兼任の赤羽祐之陸軍少佐、主任は倉片深陸軍大尉と大崎教信海軍大尉であった。第一期専修員として陸軍側は、操縦:加藤 義中尉、大柴栄中尉、森作蔵軍曹、射手:溝口護命中尉、池田慶次郎中尉、手島恒久中尉、樋口正治少尉、海軍側は、操縦:市丸利之助中尉、坂尾照喜三等兵曹、坂尾兵曹負傷後は、前島一等水兵、上野強次郎一等兵曹等であった。このうち操縦者は、時々射手としても訓練した。 教育予定およびその内容は、5月、6月を機関銃射撃手専門の射撃教育、7月を下志津で偵察、観測教育を終了した偵察員のための射撃教育、8月は各務ヶ原で駆逐飛行機(戦闘機)による高等操縦術修了者のための射撃教育と3期に分けられ、射撃教育の順序は、(1)地上より固定目標の射撃 (2)空中より湖上固定目標の射撃 (3)空中より地上固定目標の射撃 (4)空中射撃の4種類に分けられていた。地上における目標射撃は5月3日の機関銃および騎銃試写から開始された。 射撃班で使用された機関銃は、ビュカース式、ルイス式、それに日本独自のもの、照準器は、速度に応じた風力によって、敵味方の移動量を的確に修正測定することのできるジュリエット式とノルマンサイト式であった。 かつての大正浜中央道路沿いに釣具店を営んでいる太田好一は、道路の北側に築かれた土堤上から盛んに機関銃が発射されていたのを今でも鮮明に記憶している。 築かれた土塁には、機関銃と銃架を据え付けた木製の台座が数カ所に置かれ、ここから目標を射撃する訳である。

2012.01.10

コメント(0)

-

零式艦上戦闘機五二型(甲型)

海上自衛隊鹿屋航空基地史料館鹿児島県鹿屋市西原3丁目11-2893-0064 0994-42-0233http://www.synaspse.ne.jp/~msdf-ks/ 南九州の海底から引き揚げられた2機の零戦を元に、復元された機体である。1機は、垂水市まさかり海岸沖の零式艦戦二一型(中島第22383号、推定製造年月日:4-1-11)。 もう1機は、加世田市吹上浜沖の零式艦戦五二型(丙型と思われる)である。 せっかく復元するのであれば、五二型甲型仕様ではなく、主翼が原型をとどめていたという丙型に復元して欲しかった。引き揚げ時の写真を見ると、この機体も製造番号が、絶対に確認できたはずであるから、惜しいことである。 展示機は、海自・鹿屋工作所と三菱重工の技術者によって、平成5年7月7日に完成した。残念なことに、同館は写真撮影禁止なので、こちらをご覧頂きたい。http://www.ne.jp/asahi/eiji/home/kanoya/ray02jpg

2012.01.09

コメント(0)

-

Digital Attempt to reproduce IJAAF Colour #14

飛色第14号 黄色

2012.01.04

コメント(1)

-

Digital Attempt to reproduce IJAAF Colour #13

飛色第13号 青色

2012.01.04

コメント(0)

-

臨時航空術練習委員 新居射撃場(その2)

新居大正浜へ 大正7年春、陸軍は第一次大戦(欧州大戦)の戦況およびシベリア出兵をひかえ、航空兵力の充実のため、パリの駐在武官を通じて、フランスより各種飛行機100台およびそれに伴う材料、制作機械等の購入を命じた。当時フランスはドイツを相手に戦争中であり、これらの注文には応じてくれないのではないかという日本側の危惧に反して、快くこれに応じてくれた。 また飛行機ばかりあっても、それを操縦・運用するには総合的な教育体系が必要であり、欧州大戦で非常に進歩したこれら教育方法を有力な連合国一員である日本に伝授するための教官を派遣する話まで、好意的に提案してくれた。話はトントン拍子に進んで、最終的には、時のフランス首相クレマンソー(陸軍大臣も兼任)の裁断のもと、フランス側の派遣者の往復旅費および滞在中の給与は全てフランス政府が負担するという破格の扱いで、フランス航空団の日本派遣が実現することとなった 日本側では、その団長として、大戦前からフランス航空部隊の組織編制の功労者であったフォール砲兵大佐を希望し、それが受け入れられ、大佐自らがその幅広い見識のもと派遣教官の人選に着手した。当初13名が予定されていた派遣員は、29名に、そして最終的には61名ものたすうにふえたが、その第一次49名は11月21日フランスのマルセーユを出港、上海経由で、大正8年1月12日に長崎に寄港、ついで1月14日に神戸に来着した。一行は直ちに東京に向かった。 フランス航空団の教育課目は(1)飛行機操縦および空中戦闘法 (2)偵察写真、無線通信術 (3)空中射撃術 (4)爆撃術 (5)機関工術 (6)気球に関する教育 (7)機体製作術 (8)発動機製作術と多岐にわたった。それぞれの教習場所は、各務原(操縦)、下志津(空中偵察、観測)、新居町(空中射撃)、三方ヶ原(爆撃)、東京砲兵工敞(材料検査)、所沢(飛行機製作等)、熱田陸軍機器製造所(発動機製作)、追浜(飛行艇組立、操縦)などであった。 各教習地は事前に協議されていたようで、フランス航空団の来日後すぐに予定地の視察に入っている。フォール大佐はじめ、井上少将、草刈中佐以下の一行18名は、1月22日早朝浜松駅に到着、まず浜名郡富塚村の陸軍演習場を実地踏査した。その後、舘山寺より軍用艇で弁天島に南下、浜名湖の視察、翌日には、各務ヶ原を実地踏査する。2日後の1月24日には、ルフェーブル少佐他4名が、同様に浜名湖および三方ヶ原を実地踏査し、即日帰京している。2月5日から8日にかけて、やはりフォール大佐以下5名は、高師ヶ原、富塚練兵場、熱田工廠、名古屋練兵場、各務ヶ原と練習場選定を精力的に急いだ。 2月13日、赤羽少佐、倉片大尉、長尾中尉、およびペラン中尉、ビュアラン中尉の5名は、飛行根拠地となる富塚(新)練兵場再踏査を実施、翌日の弁天島付近および今切湾沖の視察は天候不良のために中止され、高師ヶ原の視察に赴いた。その後15日に鷲津駅に下車、浜名湖方面を彩度実査している。これにより、爆撃班は三方ヶ原(富塚)、射撃班は大正浜を選定することにほぼ決定したが、富塚練兵場は交通不便の地であり、浜名湖付近はまた気流がおもわしくないことが予想され、船の航行および漁業への影響も心配されていた。 大正浜とは、もともと養魚場だったところであるが、大正時代に入って埋められたために、こう呼ばれていた。夏には、絶好の海水浴場であった。 練習候補地が決まると、地元との借り受け交渉が開始され、3月に入って正式契約がかわされた。期間は4月1日から8月30日まで、これはその後に、演習の都合によって9月20日まで延長されることになる。 自動車が通行可能なように道路を改修、事務および講義に用いられる建物の完成を急ぎ、格納庫の地ならし、軍用電話および警察電話の仮設・延長、また飛行訓練を見学の観客にに対応するため、大正浜には役場の出張所、新居警察分署の分遣所、また臨時駅前巡査派出所の設置、観客のために旅館は改修を急ぎ、出張店も構えられ、新居町はしだいに活況を呈していった。

2012.01.01

コメント(0)

-

Digital Attempt to reproduce IJAAF Colour #12

飛色第12号 白色

2012.01.01

コメント(0)

-

零式艦上戦闘機五二型乙型(三菱第4708号)

三菱重工 史料室愛知県西春日井郡豊山町大字豊場1480-0293 0568-28-1112 製造番号の三菱第4708号からすると、この機体は零戦五二型(乙型)に該当するが、担当者に聞いてみても、この事実については、定かではない。もともとこの機体は、ヤップ島から運ばれてきたものだが、同島に今でも残る残骸の中にも、あきらかに五二乙型と認識されるものがある。 復元にあたっては、一応五二甲型として復元された。三菱重工では、後継者の育成をかねたこのプログラムで、自社の過去の栄光の機体を復元・保存することに尽力している。

2012.01.01

コメント(0)

-

Digital Attempt to reproduce IJAAF Colour #11

飛色第11号 黒色

2012.01.01

コメント(0)

-

Digital Attempt to reproduce IJAAF Colour #10

飛色第10号 赤色(日章用)

2012.01.01

コメント(5)

-

Digital Attempt to reproduce IJAAF Colour #9

Which was not for National Insignia Hinomaru.飛色第9号 赤色

2011.12.30

コメント(0)

-

Digital Attempt to reproduce IJAAF Colour #7

All mighty colour,camouflage,interior,prop.and etc.飛色第7号 黄緑第7号色関連記事をBBSに掲載中。

2011.12.29

コメント(5)

-

Digital Attempt to reproduce IJAAF Colours #5

This is the limit to reproduce a metal quality. Please paint your model use a nomal silver paint.飛色第5号 銀色

2011.12.28

コメント(0)

-

Digital Attempt to reproduce IAAF Colours #4

This colour might be used to as an prime coat as Navy ones.飛色第4号 赤褐色

2011.12.27

コメント(0)

-

Digital Attempt to reproduce IAAF Colours #3

Basic Colour for IAAF as prime coat, interior colour and etc.飛色第3号 灰藍色

2011.12.27

コメント(0)

-

Digital Attempt to reproduce IAAF Colours #2

This colour was used for the Trainers. Overall painted as"Toh Oh Shoku"(Trainer Yellow or Orange Yellow).飛色第2号 橙黄色

2011.12.22

コメント(2)

-

Digital Attempt to reproduce IAAF Colours

Here, it is. This colour is very famous Imperial Army Air Force basic colour "Hai Ryoku Shoku" (means "light gray" in Western countries).飛色第1号 灰緑色

2011.12.21

コメント(0)

-

零式艦上戦闘機二二型(三菱第3621号)

音楽館(おんらくかん)福岡県朝倉市黒川1494838-0072 0946-29-0345冬期(12月~2月は休館)常設展示場持てないためか、『だざいふえん』、『航空宇宙館』、そして『音楽館』と転々としている。あくまでも『音楽館』は一時的な保管場所であり、数年後には、筑前町に開設が予定されている『平和記念館』に移転される予定である。マーシャル諸島マロエラップ環礁タロア島で発見された機体は、その後サイパン島において復元された。担当者は、スティーブ・アイケン氏。一応、三二型を模しているが、はなはだ疑問点が多すぎる。その後、福岡県航空協会に買い取られ(1983年)、上記『だざいふえん』で展示されていた。名古屋空港国内線ビルの建設にあたり、併設された『航空宇宙館』の目玉展示として、迎え入れられた(1985年7月)。事前の整備作業中に、同機の製造番号が『三菱第3621号』であることが確認されたが、これは、本機が零式艦上戦闘機二二型であることを何よりも如実に物語っている。確かに、本機を詳細に点検すると、そのことが裏づけされる。主要な空港設備が、愛知県常滑市沖の中部新空港(通称:セントレア)に移転されると(2005年2月)と共に、『航空宇宙館』は閉鎖された。現在では、一時的な展示場として、福岡県朝倉市にある『音楽館』が選ばれた。サイパン島で修復中の零戦(三菱第3621号)提供:小島正喜撮影:石川照夫

2011.12.19

コメント(0)

-

零式艦上戦闘機 五ニ型丙型(中島第82729号)

零式艦上戦闘機五二型丙型(中島第82729号)呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム)広島県呉市宝町5-20737-0029 0823-25-3017URL: http://yamato.kure-city.jp/ 零戦六二型だという。私には、その特徴および製造番号から考えても、絶対に五二型丙型だと言い切る自信がある。人間は、派閥を作りたいものかもしれない。その中に安住していたいのかもしれない。でも、その安住の地が、まちがった居場所だったら、どうだろう。真実を追究することは、時には辛いこともいっぱいある。そこでめげていては、男がすたる。いや、女もすたるかもしれない。 私の自慢は、この機体が琵琶湖から引き揚げられて一週間後に、京都嵐山美術館に行ったことである。事前に、同館の鮫島さんにお願いして、後部胴体のステンシルに、製造番号を読み取ってもらった。自分が行ったときには、すでにそれは剥がれ去っていた。危ういところであった。 『82729』号、これがこの機体のすべてを解き明かす鍵である。

2011.12.15

コメント(0)

-

戦斗四○ニ飛行隊名簿

偶然にも、上記表題の名簿のコピーを入手することができたので、公開したいと思う。 隊 長 少佐 藤田い與蔵 2151.15 93.10 20.5.1 301、341、343、601 A分隊長 大尉 宮崎富哉 617.35 38.30 20.5.1 厚木、302、343、601 A分隊長 大尉 川本 力 483.35 55.05 20.5.5 霞空、大分、筑波 B飛行隊士)大尉 小林大士 423.40 151.20 20.5.1 霞空、神池、341、343、601 B分隊士)分隊士 大尉 松木亮司 396.10 91.30 20.5.6 霞空、神ノ池、331、601 B分隊士 大尉 松島幹吾 416.50 94.30 20.4.30 霞空、神ノ池、筑波、601 B分隊士 中尉 橋本 守 207.45 64.50 20.5.1 台中、210,601 B分隊士 中尉 秋山嘉久雄 207.45 59.50 20.5.1 出水、大村、210,601 B分隊士 中尉 近藤静夫 190.55 8.45 20.7.3 筑波空、第二岡崎、601 B分隊士 中尉 西橋博人 171.30 15.15 20.5.5 霞空、筑波 C分隊士 中尉 久米豊寿 160.10 20.10 20.5.11 霞空、神ノ池、谷田部、210 C分隊士 中尉 飯田 勉 182.00 39.20 20.5.5 霞空、神ノいけ、谷空、210 B分隊士 中尉 更科俊充 206.45 69.40 20.5.1 霞空、筑波 B分隊士 中尉 土方希男 159.00 31.45 20.2.28 霞空、筑波 D分隊士 中尉 和田 崇 169.45 19.00 20.7.3 霞空、筑波 D分隊士 中尉 北島和夫 162.00 17.10 20.2.28 霞空、筑波、210 C分隊士 中尉 内田 稔 196.10 20.25 20.7.10 第二美保、大村、元山、谷田部 D分隊士 中尉 増田 寿 176.05 22.00 20.7.10 筑空、築空、筑波 D分隊士 中尉 小杉徹郎 186.00 55.20 20.7.10 谷田部、210、601 C飛曹長 吉次三木雄 1668.05 62.4020.5.1 土浦、北浦、天草、福山 A飛曹長 増山正男 1540.55 118.00 20.5.1 ○○、横空、A上飛曹 稲垣兼一 1212.10 51.45 20.5.5 百里、大分、○○、岩国、253、呉、501、谷田部、筑波 A上飛曹 平野鉄男 672.45 46.30 20.5.1 201,253,築城、601 B上飛曹 長倉初雄 726.10 45.40 20.5.1 出水、済州島、横空 B上飛曹 小柳伸生 350.15 8.05 20.7.8 千歳、松島、岩国、大分、筑波、神ノ池、呉 D上飛曹 川口直行 517.50 62.00 20.5.1 大分、354、341、343 B上飛曹 福盛田徳男 1309.05 8.15 20.7.8 鹿島、博多、952,958,902,串本空 D上飛曹 伊藤仙七 1130.20 9.00 20.7.8 筑波、大村、千歳、大村、大分、221,21,312 D上飛曹 宮沢 功 121.15 10.05 20.5.1 大村、台中、601 D上飛曹 小松 恵 98.45 6.00 20.7.8 大村、第二郡山、筑波 D上飛曹 松尾勝見 20.7.20 D一飛曹 山口豊吉 632.55 24.00 20.5.1 谷田部、徳島、出水、○○ D一飛曹 塚野英也 451.45 153.35 20.5.1 谷田部、大分、345,341 B一飛曹 上原正明 370.35 116.20 20.5.1 筑波、大分、345,341 B一飛曹 田中好雄 439.45 187.30 20.5.1 出水、大分、345,341,343,601 B一飛曹 岡田三郎 137.05 25.30 20.5.20 富高、大村、210,405 D一飛曹 杉本喜一 154.05 32.40 20.5.20 博多、峰山、元山、210、403 D一飛曹 藍沢京二 120.45 41.20 20.5.20 国分、元山、210,403 D(つづく)

2011.12.14

コメント(6)

-

臨時航空術練習委員 新居射撃場

射撃班記念碑静岡県浜名郡新居(あらい)町は、浜松市(静岡県)と豊橋市(愛知県)のほぼ中間に位置し、浜名湖の南西岸に面している。東海道線新居町駅から北へ約1.3km、浜名湖競艇場と養鰻場が隣接する埋立地の一角に小さな記念碑が建っている。ポールの頂には、フランスの国籍標識をつけ、オレンジ色に彩られた複葉水上機が飾られている。 その碑文には、次ぎのように書かれている。 航空揺籃の地第一次世界大戦後当大正浜は、我が国空軍育成のため航空射撃の練習場となった。大正8年(1919)フランス人ペラン中尉マルタン軍曹が教官として着任し水上飛行機による訓練が行われた。両氏は数ヶ月間当町に居住し町民と親交を結んだ。よってここにフランス国民との友好親善とわが国航空技術発祥の地を記念して之を建つ。1977年 4月 13日新居町ライオンズクラブ協賛 新 居 町浜 名 湖 競艇企業団 新居町ライオンズクラブに所属する、教恩寺の永坂明雄住職によれば、除幕式の当日には、フランス大使館から駐在武官他3名、航空自衛隊浜松北および南の両基地司令などを招き、上空にはブルーインパルスの3機がカラースモークを引いたり、浜松基地・音楽隊の演奏のもとに、当町の老人クラブの面々が、かつて小学生時代に習ったフランス国歌を歌ったりするなど、盛大に催されたという。この地方は一年を通して、風の強いところであるため、記念碑上の模型機も時々は修理されているそうである。 現在、碑の置かれているところは、大正8年当時にはまだ埋め立てられておらず、航空射撃訓練用の水上機が盛んに離着水をくり返した湖面であり、碑の対岸がかつて大正浜と呼ばれていたところである。湖畔に建つ近代的な記念碑*関連写真: 2008-05-13 http://plaza.rakuten.co.jp/satsukiyamazakur/diary/200805130001

2011.12.07

コメント(0)

-

永遠にやってこない女性、再び

長い間ご無沙汰しておりましたが、ようやく体調も少し良くなりかけました。皆様には、たいへん心配をおかけしましたことをお許しください。 以前にも掲載したことのある詩ですが、私の『大好きな詩』をもう一度、掲載させていただきます。この詩でうたう『その心』を味わっていただければ、この上もない幸福をかんじております。

2011.12.05

コメント(0)

-

5~1

5~1 海軍 B2(2は、下つき)5R4/9.5 (162/66/67)日本航空規格 航空機用塗料 色別標準

2008.11.01

コメント(0)

-

4~3

4~3 陸軍 飛色第2号 橙黄色10YR7/7(212/166/93)日本航空規格 航空機用塗料 色別標準 最初、この色見本を見た時に、『黄色』だけに色褪せたものかと思った。しかし、同様の保存状態の前記の2色が鮮明なことを考えると、変色・退色は考えにくい。また、べつの場所で保存された色見本でも、『4~3』は、やや色褪せたようにみえることから、どうやら、昭和20年2月5日現在の『橙黄色』は、このように改定されたものと推定される。確かに、練習機に塗られた色が、比較的目立たない色へとシフトされることは考えられる。 残念ながら、現在のところ、後期の練習機に、この色が使用されている実例を確認していない。

2008.10.06

コメント(0)

-

4~2

4~2 海軍 C3(3は、下つき)10YR7.5/11(241/175/51)日本航空規格 航空機用塗料 色別標準++++++++++++++++++++++++++++++++++++10YR7.5/11.5(242/175/40)A6M5/4444 所在非公開10YR6.5/9(206/151/56)A6M5/4400 大脇克司2.5Y6.5/10(199/154/21)A6M3/3869 谷口憲三2.5Y6.5/9(197/155/46)G4M1/1280 Planes of Fame

2008.10.01

コメント(0)

-

4~1

4~1 海軍 C1(1は,下つき)7.5YR6/11(205/131/24)日本航空規格 航空機用塗料 色別標準++++++++++++++++++++++++++++++++++5YR6.5/13(237/136/23)だいだい色/JIS5YR6/12(217/125/27)K5Y1 中川三治郎7.5YR6.8/12(233/151/27)キ9 主翼支柱 市岡禮助-----------------------------------------------------10YR6/10(194/137/24)J8M1/403 大脇克司2.5Y6/7(177/143/63)J8M1/403 Planes of Fame上の2つの色見本のように、同一機体から採取されたものでも、その保存状態により、変色・退色が著しいものもある。とくに、黄色に関しては、要注意!!!

2008.09.24

コメント(2)

-

3~3

3~3 海軍 I3(3は、下つき)5Y4.8/2(124/116/93)日本航空規格 航空機用塗料 色別標準2~6 海軍 J3(3は、下つき)7.5Y5.5/1.5(138/135/115) 上記 2色(2~6 と 3~3)を同一色と感じるならば、「零戦に『中塗り』色は存在しない。」という ある掲示板 の主張は、それなりに理解はできる。かつて、アメリカのJ-aircraft Comでも、実物のサンプルをもとに提示したが、十分には理解されなかった。戦時中の資料にも『中塗り』の存在が明示されており、また海軍の下塗り塗料(3~2、赤褐色)の色から考えても、中塗り色の存在は理解できる。要は、色に対して、どれだけの厳しさと許容量をもてるかである。現物を見たこともない人間が、多くの色サンプルを実際に検証し、なおかつ、吟味して発表する事実を軽んずるべきではない。+++++++++++++++++++++++++++2.5Y6/3.5(164/145/106)A6M*/脚内側覆谷口憲三FS302772.5Y6/2.5(160/146/117)2.5Y5/2.5(134/120/94)A6M2/5459Blyad Corp.2.5Y4.5/2(119/108/87)A6M2/6345Blayd Corp.5Y5.5/2.5(143/134/103)A6M*/主脚収納機構覆谷口憲三FS242015Y5/2.5(131/121/92)5Y5.5/3(145/134/97)B5N2David AikenFS161605Y4.5/4(123/108/62)7.5Y5.5/2.5(140/135/103)A6M2/中島Jim Lansdale7.5Y5/2(127/122/98)A6M5/4400大脇克司7.5Y4.5/2.5(115/110/80)A6M5c/82729浅野 優7.8Y5.5/2.5(140/135/103)A6M2/3277?/BI-151Jim Lansdale

2008.09.15

コメント(3)

-

3~2.

3~2 海軍 A3(3は、下つき)7.5R4/4.5(132/85/78)下塗り塗料の色日本航空規格 航空機用塗料 色別標準 ++++++++++++++++++++++10R3.5/8(139/62/43)J8M1/403 大脇コレクション9R3.5/8.5(142/59/45)赤さび色/JIS7.5R3.5/7(135/64/57)FS2015210R3/7(120/54/40)FS10076

2008.09.08

コメント(3)

-

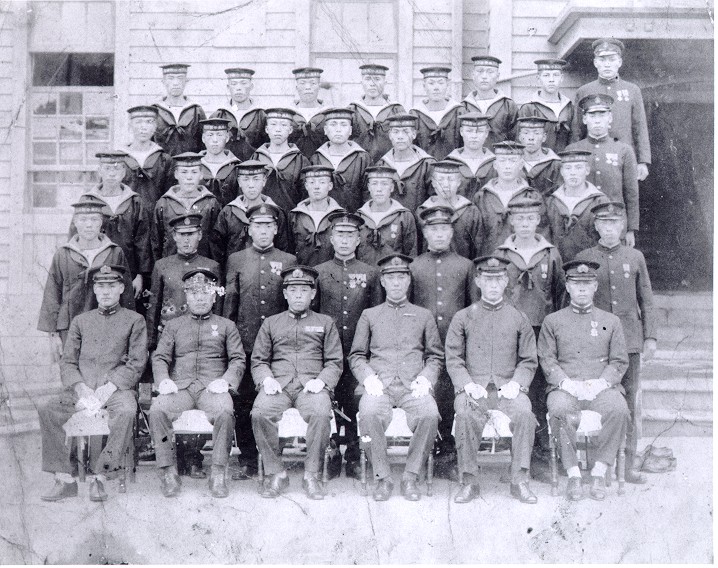

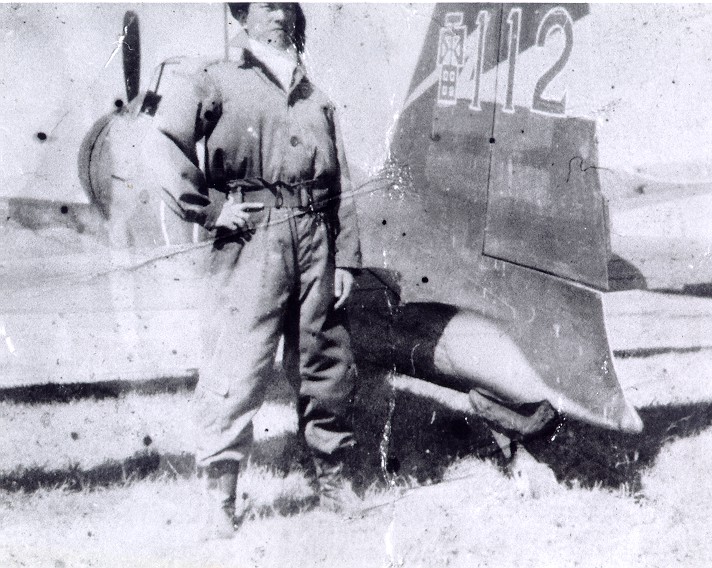

丙飛4期、飛練24期戦操(大村空卒業)

丙飛4期、飛練24期 戦操(大村空卒業)昭和17年11月写真提供: 前田春男

2008.09.05

コメント(2)

-

Chalking(色を惑わせるもの)

昨日(9月1日)のブログで、零戦の操縦席内部の色について触れたが、そのうちの一部の色について、疑問をもたれないだろうか・・・? 4番目(7.5Y6.8/2.2)と5番目のFS*4373(10GY6.5/3.5)の色見本である。これらは、それ以外の見本が、ほぼ同系色であるのに対して、あきらかに違っている。たとえば、カナダのBlayd Corp.で調査された色は、いずれも中島製零戦二一型から確認されている。同じシリーズでは、海軍での公式色のM1(1は、下つき)と同系色も確認されてもいる。これらには、あきらかに矛盾がみられるが、『海軍機の塗装とマーキング 戦闘機編』の中島系色見本は、琵琶湖から引き揚げられた零戦五二型丙型(中島第82729号)から得られたデータを元にしている。この機体は、30数年間湖底に沈んでいたもので、その間の変色・退色も著しい。Chalking(チョーキング、白化現象)したものから得られたデータと、元々の色と推定される色との違いは、つぎに示す実例で検証されている。5Y6.5/9(187/159/36) 木製落下タンク(400立)Chalking した色(乾燥時)5Y4.5/1.5(115/109/92)木製落下タンク(400立)同一のものを濡らして現れた色(元の色に近い)1~1 陸軍 飛色第7号 黄緑7号色7.5Y3/1.5(77/74/59)

2008.09.02

コメント(0)

-

Aviation of Japan

イギリスのブログの紹介です。http://www.straggleresearch.com/零戦の操縦席(内部)の色についての考察がなされていますので、紹介させていただきます。基本的には、海軍の機内色は、M1(1は、下つき)です。1~4 海軍 M1(1は、下つき) 淡緑色7.5GY4.5/2(101/113/94) 2.5GY4/2.5(95/99/72)FS34102 & A6M2/計器板(中島、所在:谷口憲三)計器の銘板の下に隠れていた色2.5GY4/2(95/99/77)A6M5/4400(三菱) Planes of Fame電気系統の接続函の下側の色++++++++++++++++++++++++++7.5Y6.8/2.2(174/169/138)『日本海軍機の塗装とマーキング 戦闘機編』 中島系 操縦席内部色今でも国電や地下鉄の電車の内部などによく見られる、割に明るい灰黄緑色である。頭あてや後部風防内などをこれで塗った機体もある。中島製の機体の計器盤および内部の一切は大むねこの色で塗ってあった。一部の機体では、コクピットの内壁のみは青竹色のものもある。(監修:長谷川一郎)FS*4373 10GY6.5/3.5(137/169/133)Interior Color of Varios Nakajima Zerosat Blayd Corp.reported by Mr.Ryan Toews, Canada FS*4098 5GY4.8/2(112/119/97)Also, Interior Color of Various Nakajima Zerosat Blayd Corp.reported by Mr. Ryan Toews, Canada

2008.09.01

コメント(0)

-

思いつくままに

1970年代のこと。 いつものように、調布飛行場への裏道を歩いていたら、偶然にも『ある歌手』のお出かけシーンに出くわした。ふだんから、四方を高いコンクリートの塀に囲まれた家のことなぞ気にもかけていなかった。男性なのに、高級そうな毛皮のコートに包まれた彼の名は、『西郷輝彦』、その人であった。鹿児島での無名時代とは違って、今思えば、○億円もする豪邸だったに違いない。たぶん、もう『辺見まり』さんとは結婚していたと思うが、えみりちゃんは、生まれていなかったと思う。まったく外部からうかがい知ることのできない家の構造は、やはり芸能人だけのことはある。それでも、その後離婚・再婚…と人生は、とかくままならないものである。ハーレー・ダビットソンが、意外にも一般の人々に購入されているのも、男の趣味として使える限度額・・・300万円・・・として納得ができるような気がする。やはり、庶民には、それくらいが限度であろう。

2008.08.30

コメント(0)

-

ザンスさんへ

門前の小僧・・・のあまのぢゃくからのお知らせです。 我が家は、かつて親父が写真屋をしていました。 ブログを見て思ったのですが、 1. まず、ピントを合わせる左手が間違っています。下から受けるように持つのが正解です。これは、手持ちの場合のブレ防止にもなります。デジタル・カメラになって、液晶画面を見ながらの撮影が多いようですが、Jackは、『ファインダー覗き派』です。額をつけるので、手ブレも防止できますよ!!! 2. 次に、レンズはマクロ兼用ですか!? 超近距離の撮影では、接写(せっしゃ)リング>>>拙者ではありませんので、念のため。<<<、もしくは、マクロ・レンズが必要です。また、とくに近接した撮影は、手ブレを起こしやすいので、三脚などを使用して、安定した状況で撮影するべき(ベッキー)です。 3. スィーツなどをおいしく見せるためには、ライティング(照明)も重要な要素です。 写真撮影も、なかなか奥が深いものがあります。最近では、女性カメラマンも増えて、好ましい限りですが、デジタルの普及とともに、町の写真屋さんへの依頼も減ってきています。機会を見つけては、写真屋さんのスタジオで、家族写真を撮るのも、いい記念になるのではないでしょうか。

2008.08.29

コメント(0)

-

誰もがやりたがらないこと

今日の朝日新聞「天声人語」欄に、アフガニスタンで射殺された青年のことが書かれていた。有名な中村 哲医師の「ぺシャワール会」に所属し、アフガニスタンの復興に進んで協力していた青年である。世の中、全てうまくいくとは限らない。時に、このような不幸に見舞われることが、しばしば起こる。 会の真価は<誰もが行きたがらない所に行き、誰もがやりたがらないことをする>。 ひるがえって、身の回りを見る。最近、中古バイク(原付)を集めはじめた。あちらこちら、関係個所を回って感じたことは、公務員の誰もが、自らの責任に係わるようなことは、絶対にしない。警察でも、役場の職員でも、おそらく教員でもそうだろう。日本人の劣化は、確実にそういうところから蔓延しているのだろう。 与えられた生命をまっとうする。それは、工業的に生産されたものでも、同じはずだ。しかるに、盗難にあって、多くの部品を外されたまま、駅の近くに放置されたもの。ナンバーがつけられたまま、所有者に捨て去られたもの。多くのゴミの山とともに放棄された空家とそこに残されたバイク。それぞれ遺棄された状況は、様々であるが、共通するのは日本人の心の荒廃である。もう1つ、最近訪れた何人かは、いわゆる『ジコチュー』 (自己中心主義者)だった。いずれも、じぶんの主張だけを言って去っていった。これらの人々をどう改心させるか・・・、残念ながら、私には解決策が見当たらない。

2008.08.28

コメント(0)

-

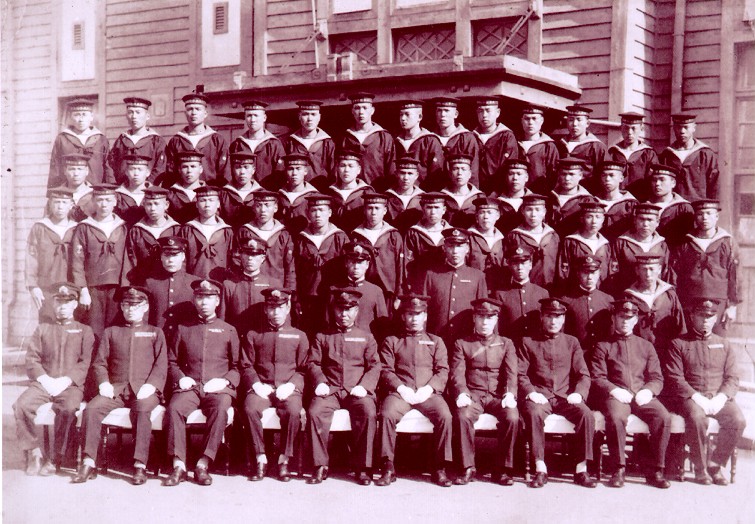

丙飛11期、飛練27期戦操(大村空卒業)

丙飛11期 飛練27期 戦操(大村空) 昭和18年5月卒業前列、向かって左端に坂井三郎飛曹長(教官)、二列目右から4人目に、小町 定上飛曹(教員)が写っている。写真提供:気谷順次

2008.08.28

コメント(2)

-

3~1

3~1 海軍 N0(0は、下つき)2.5YR2.5/1(71/60/57)日本航空規格 航空機用塗料 色別標準 陸軍 飛色第38号 濃暗褐色(プロペラ)陸軍 飛色第37号 暗褐色+++++++++++++++++++++++++++++++++5R2.5/2(79/57/58)栄二一型 所在非公開10R2.5/3(85/55/50)栄二一型 城井1号掩体壕(宇佐)キ45改/4065 空自・入間基地10R2/2(67/48/45, revised)キ27 太刀洗2.5YR3/2.8(95/67/57)キ61/177 大脇コレクション2.5YR2.5/3(84/56/47)キ61(スピンナー)/3378 館林2.5YR2.5/2(78/58/52)スピンナー/ハ13甲 加世田平和祈念館5YR2.5/3(82/57/44)キ43II Texas Airplane Factory5YR2/2.5(68/48/38)キ61(プロペラ・ブレード)/3378 館林7.5YR2.5/2.5(78/59/45)A6M2/72633 青森県上北町役場

2008.08.25

コメント(2)

-

第一航空艦隊

戦史叢書 『マリアナ沖海戦』(防衛庁防衛研究所戦史室著/朝雲新聞社)によると、第一航空艦隊の構想は、軍令部部員の源田 實中佐によって発案されたものだった。 昭和17年11月ガダルカナル攻撃に失敗した後、軍令部出仕の発令があったがマラリアのため別府で静養中、基地機動部隊の構想を持ち始めた。 その用法は、決戦遂行能力を有する基地機動航空部隊として、急速な移動集中により随時、随所に圧倒的優勢を獲得する事を目的とした。 17年12月軍令部部員に発令があり、この着想を基として準備を進めた。(マリアナ沖海戦) この構想には、開戦時の華々しい航空母艦の活躍が念頭にあったのは、疑うべく余地もない。ミッドウェー海戦で、致命的な損害を受けた日本海軍は、以後、楽観的な作戦計画に終始する。この源田構想も、致命的な欠陥を内包していることは、各航空部隊のマリアナ進出にあたって、次第に露見していくことになる。 基地航空隊と母艦航空隊の決定的な違いは、各島々を『不沈空母』にみたて、それぞれを機動的に移動することによって、航空母艦の代わりをさせようとするものである。つまり、母艦で移動中には、搭乗員は休息をとれるが、陸上基地移動には、通常5時間あまりの飛行を要する。また、零戦のように単独の搭乗員が飛行する場合、誘導機を必要としていた。加えて、天候による影響も大である。 マリアナ沖海戦の場合、『アウトレンジ戦法』というものが採用されたが、これは、敵の航続距離の限界範囲外から、発進するものであるが、長時間の進攻への搭乗員に疲労をどのように考えていたのだろう。しかも、敵を捕捉するや、高度を上げざるをえないが、当然、敵のレーダーに捕捉される。全てが、ご都合主義な戦法であると言わざるを得ない。 何より、すでに搭乗員の技量が相当低下したいたことにことに気づかなかったとは思えない。負け戦は、負け戦になるだけのことでしかなかった。

2008.08.19

コメント(0)

-

陽は、また昇る

数日前、沈む夕日を見た。久しぶりに見たきれいな夕日だった。もう十年ほど前、横浜の栄区でみた夕日以来のきれいさだった。あの時、とてもつらい想いとともに忘れ去っていたものが、急に鮮やかによみがえってきた。 北京オリンピックでは、期待されたものの無残にも敗れ去った者、力及ばず僅かに負けを喫した者、前評判に躍らされた当時者たち、それは、応援した多くのファンたちも同じであろう。しかし、昇る朝日は、必ず夕日となって沈む。鮮やかな夕日もあれば、雲や雨に消されて見えない日もあろう。 『陽は、また(必ず)沈む』。 それは、自然の摂理というものである。 やがて、新しい朝日を望むための必然である。 今朝、もう日の出は、ずいぶん遅くなっているが、5時過ぎに日課の『空き缶拾い』に出かける時に、鮮やかな朝日を見かけた。 こんな時、必ず思い出すのは、映画『トラ、トラ、トラ』の1シーンであるのは、あるいは職業病(!?)なのかもしれない。 『陽は、また昇る』 新しいアラジンの歌のように、すべての日本人へ。 もう一度、我が国のすばらしいところを見つめ直して、かつてのように前を向いてがんばってみようではありませんか!!!

2008.08.16

コメント(0)

-

『あ』号作戦 決戦準備

『あ』号 作戦決戦準備 および 決戦のため、2週間ほどBlogの更新を中止します。

2008.07.29

コメント(0)

-

『8』部隊の大研究 (その7)

二六五航空隊戦時日誌昭和十九年六月十五日日 一五気象 午前六時 正午 午後六時 天候 晴 晴 晴 風向、風速 西、三米 東、八米 東、八米 気温 三○、○ 二五、○ 二五、○ 視界(粁) 四○ 四五 四○ 経過摘要 ヤップ基地発進(一四○○) 攻撃隊彗星直掩トシテ零戦六機サイパン攻撃 ガム基地着(一八三○) 記事 攻撃隊指揮官 大尉 浮村安彦 戦果 敵F6F×1撃墜 一飛曹 佐藤愛治(自爆) ニ飛曹 河内軍治(戦死) 消費燃料 三○○○立 弾数 七、七ーーー三六○○発 ニ○ーーーー九六○発

2008.07.26

コメント(0)

-

『8』の大研究 (その6)

飛行機隊編制表(265空第一大隊)1W(大尉 鈴木宇三郎) 11V(大尉 鈴木宇三郎) 11D(鈴木大尉) 1M(鈴木大尉) 1 大尉 鈴木宇三郎 2 一飛曹 佐藤精一郎 3 同 原田一夫 4 同 近田三四次 2M(西森上飛曹) 1 上飛曹 西森菊生 2 一飛曹 本橋武雄 3 一飛曹 佐藤愛治 19.6.15 テニアン 4 一飛曹 磯川質男 12D(久納中尉) 1M(久納中尉) 1 中尉 久納好孚 2 一飛曹 矢野川欽弥 3 一飛曹 八十川清次 4 一飛曹 宮川 正 2M(佐藤上飛曹) 1 上飛曹 佐藤平作 2 二飛曹 半田正一 3 一飛曹 青山芳雄 4 一飛曹 加藤豊文1W 12V 13D(浮村大尉) 1M(浮村大尉) 1 大尉 浮村安彦 2 一飛曹 宮原田 賢 3 一飛曹 藤城常久 19.8.7 テニアン 4 一飛曹 船戸 巌 2M 鹿野上飛曹 1 上飛曹 鹿野 至 2 一飛曹 栗原信五郎 3 一飛曹 田中三希夫 19.6-17 戦死(ハルマヘラ) 4 一飛曹 高橋保男 14D(柴田飛曹長) 1M(柴田飛曹長) 1 飛曹長 柴田正司 2 一飛曹 中野磐雄 3 一飛曹 米田伸也 4 一飛曹 川野 孟 19.8.10 グアム 2M(草野上飛曹) 1 上飛曹 草野三男 2 上飛曹 加藤清治 3 一飛曹 浜崎 勇 4 一飛曹 街道定勝

2008.07.25

コメント(0)

-

『8』部隊の大研究 (その5)

265空(狼、雷部隊) 搭乗員一覧 (3-11-15~4-7-10)大尉 海兵68期 鈴木宇三郎 (4-10-13 台湾沖)大尉 海兵70期 伊倉信行 4-6-11 サイパン大尉 海兵70期 浮村安彦 (4-7-25 パラオ)中尉 海兵71期 河口太門 4-4-1 新竹中尉 操練18期 志村 守 4-6-15 硫黄島少尉 特予10期 栢木一男 (4-3 253fgへ転出)少尉 特予10期 久納好孚 (4-10-21 レイテ沖)【大和隊】少尉 特予10期 吉福正次 4-6-11 サイパン少尉 特予10期 坂本志郎 4-6-15 硫黄島飛曹長 甲飛1期 田中克視 4-6-11 サイパン飛曹長 甲飛3期 柴田正司 上飛曹 甲飛5期 杉浦良一 4-6-11 サイパン上飛曹 乙飛10期 西森菊生 (4-9-21 マニラ)上飛曹 操練51期 堀口春次 4-5-5 サイパン一飛曹 操練56期 佐藤平作 一飛曹 丙飛3期 尾崎光康 4-7-8 サイパン一飛曹 丙飛3期 鹿野 至一飛曹 乙飛11期 草野三男 一飛曹 乙飛11期 山下六助 4-6-11 サイパン一飛曹 丙飛6期 前田春男一飛曹 甲飛8期 加藤清治 (5-4-24 ルソン島)一飛曹 乙飛13期 斎藤茂夫 4-5-10 サイパン二飛曹 丙飛10期 原田一夫 (4-10-2 比島北東)二飛曹 丙飛10期 河内軍次 4-6-15 南洋群島二飛曹 丙飛10期 半田正一飛長 特丙11期 松尾健一 (4-12-28 比島方面) 一飛曹 甲飛9期 堀 周(期遅れ)一飛曹 甲飛10期 青山芳雄 (5-4-12 喜界島)一飛曹 甲飛10期 磯川質男 (5-5-28 大村湾)【朝日隊】一飛曹 甲飛10期 伊藤孝四 (4-9-15 ニコルス)一飛曹 甲飛10期 占部寿一一飛曹 甲飛10期 江古田貢 (5-9-12 ミンダナオ)一飛曹 甲飛10期 街道定勝 (4-9-22 ニコルス)一飛曹 甲飛10期 加藤豊文 (4-10-25 比島東方)一飛曹 甲飛10期 川野 孟 4-8-10 グアム一飛曹 甲飛10期 工藤 忠 4-6-11 マリアナ一飛曹 甲飛10期 栗原信五郎 (4-7-25 マライク基地) 一飛曹 甲飛10期 孝橋作郎 4-7-7 サイパン一飛曹 甲飛10期 米田伸也 (5-7-24 佐田岬)一飛曹 甲飛10期 桜井栄一郎一飛曹 甲飛10期 佐竹清治 4-6-11 サイパン一飛曹 甲飛10期 坂口義治 4-5-22 厚木一飛曹 甲飛10期 佐藤愛治 4-6-15 テニアン一飛曹 甲飛10期 佐藤精一郎一飛曹 甲飛10期 佐藤豊一 4-3-11 新竹一飛曹 甲飛10期 三瓶博之 4-6-11 サイパン一飛曹 甲飛10期 杉田伸也 4-6-11 サイパン一飛曹 甲飛10期 鈴木一徳 4-3-23 新竹一飛曹 甲飛10期 鈴木千秋 4-6-11 マリアナ一飛曹 甲飛10期 高橋保男一飛曹 甲飛10期 滝沢光雄 (4-10-25 比島)【山桜隊】一飛曹 甲飛10期 竹内外光 4-6-11 サイパン一飛曹 甲飛10期 田中三希夫 4-6-17 ハルマヘラ一飛曹 甲飛10期 近田三四次 (4-10-15 台湾東方)一飛曹 甲飛10期 富岡 敬 4-6-15 サイパン一飛曹 甲飛10期 中野矩雄 4-5-5 サイパン一飛曹 甲飛10期 中野磐雄 (4-10-25 比島)【敷島隊】一飛曹 甲飛10期 中鉢良吾 4-7-7 サイパン一飛曹 甲飛10期 野村 功 4-6-15 マリアナ一飛曹 甲飛10期 浜崎 勇一飛曹 甲飛10期 浜田幸雄 4-6-11 サイパン一飛曹 甲飛10期 原田耕作 4-6-11 サイパン一飛曹 甲飛10期 深水浩輔 4-5-13 館山一飛曹 甲飛10期 藤城常久 4-8-7 テニアン一飛曹 甲飛10期 船戸 巌 (5-4-24 ピナッポ山)一飛曹 甲飛10期 堀田 明 4-6-11サイパン一飛曹 甲飛10期 三浦 弘 4-6-11 マリアナ一飛曹 甲飛10期 三角見喜雄 一飛曹 甲飛10期 宮川 正 (4-10-25 レイテ)【菊水隊】一飛曹 甲飛10期 宮原田 賢 (4-10-25 比島)【山桜隊】一飛曹 甲飛10期 三輪慶麿 4-7-7 サイパン一飛曹 甲飛10期 本橋武雄 (4-9-22 比島)一飛曹 甲飛10期 八十川清次 (4-9-22 比島)一飛曹 甲飛10期 矢野川欽弥 (4-9-22 比島)一飛曹 甲飛10期 鈴木三男 4-5-13 香取一飛曹 甲飛10期 光野 正 4-6-11 南洋群島一飛曹 甲飛10期 山下順一郎 5-4-24 クラーク一飛曹 甲飛10期 真境名安則 一飛曹 甲飛10期 高橋定勝 4-6-11 南洋群島一飛曹 甲飛10期 魚住 勝 4-6-11 マリアナ一飛曹 甲飛10期 岡田忠雄 4-6-11 マリアナ一飛曹 甲飛10期 前川哲郎 4-7-8 グアム一飛曹 甲飛10期 井下正彦 4-6-11 南洋群島一飛曹 甲飛10期 森藤伸樹 4-6-15 南洋群島一飛曹 甲飛10期 福井富三郎 4-6-11 サイパン 一飛曹 甲飛10期 工藤 稔一飛曹 甲飛10期 橋本悌一 4-6-12 サイパン

2008.07.23

コメント(0)

-

『8』部隊の大研究 (その4)

呼称番号(尾翼)の意味 通常、尾翼番号と呼ばれるものの正式名称は、呼称番号である。さて、サイパン島で捕獲された零戦の約半数は、8-**と書かれていた。当然、部隊記号であるから、そのもつ意味は深い。生存する搭乗員の何名かが、65-1**の呼称番号の存在を記憶している。ある人の記憶によれば、各機の胴体に『稲妻』の帯が描かれていたとの証言もあるくらいだ。この『8』は、戦闘第308飛行隊を意味するものである。265空戦時日誌の昭和十九年六月五日におもしろい記述を見つけた。「戦斗第七飛行隊(ニ十八機) 指揮官 大尉 鈴木宇三郎 集結機(注:ぺリリュー) 四機 指揮官 一飛曹 宮原田 賢」 つまり、265空 第一大隊が、戦闘第307飛行隊、第二大隊が、戦闘第308飛行隊である。 これらを補強する意味で、次の表を掲げます。202fg S301 ex.202fg 4-3-4~(4-7-10)~ as one of 201fg.252fg S302 ex.252fg 4-4-1~(4-7-10)~203fg S303 ex.Atsugi Ku 4-4-15~(4-7-10)~ 203fg S304 ex.Atsugi Ku 4-4-15~(4-7-10)~201fg S305 ex.201fg from Rabaul 4-3-4~(4-7-10)~ 201fg S306 ex.304fg from Rabaul 4-3-4~(4-7-10)~265fg S307 newly formed unknown~4-7-10265fg S308 newly formed unknown~4-7-10~ as one of 221fg.253fg S309 ex.253fg from Rabaul 4-4-1~4-7-10253fg S310 ex.253fg from Rabaul 4-4-1~4-7-10153fg S311 ex.381fg 4-4-1~(4-7-10)~ as one of 201fg.221fg S312 newly formed 4-7-10~221fg S313 newly formed 4-7-10~ (S314) unknown (S315) unkown 4-7-10~ as one of 252fg301fg S316 newly formed as night duty 4-3-4~4-7-10, then moved to 252fg. 呼称番号に付随する下線について 生存搭乗員の一人からの証言により、呼称番号に付随する下線の意味は、各所属中隊(分隊)を示していることが判明した。確かに、サイパンで捕獲された『8』部隊の零戦には、ある特徴が見られる。8-01~8-24のうち、奇数号機が下線1本。8-25~8-36~(8-48)では、それが偶数号機に下線1本。 唯一の例であるが、8-25号機には、下線2本がつけられている。これらは、265空第二大隊(戦闘308飛行隊)の進出状況にも、ピッタリ符合する。この下線のつけ方にも、265空独特な、民主的で、合理的なにおいが感じられる。なお、 『8-25』号機が、下線2本を持つことから、中隊長機とする説があるが、それは明らかな間違いである。なぜならば、下線1本を有する機体は、全て小隊長機になってしまうからである。

2008.07.23

コメント(1)

-

『8』部隊の大研究 (その3)

搭乗員略称海軍の場合: 士官・・・○の中に、搭乗員略称。 例: 大尉 鈴木宇三郎・・・○の中に、「宇」、または「鈴」。准士官・・・△の中に、搭乗員略称。 例: 飛曹長 柴田正司(甲飛3期)・・・△のなかに、「柴」。下士官・・・山形印(シェブロン)の下に、搭乗員略称。 例: 上飛曹 尾崎光康(丙飛3期)・・・山形印の下に、「尾」。尾崎光康上飛曹の乗機 『8-13』号この機体は、米国に送られることなく、サイパン第一(アスリート)飛行場に残されたままだった。搭乗員略称、甲飛10期生の場合: 265空には、複数の苗字に「三」がつく者がいた。三角見喜雄の証言によると、三輪慶麿が『三』、三角見喜雄が『角』、三瓶博之が『瓶』、三浦 弘が『弘』、または『浦』を使用した。ただし、この部隊の搭乗員の大半は、飛練延長教育を済ませたばかりの(零戦による単独飛行を)者たちであったことから、実際には、山型印をつけたのは、先任搭乗員(小隊長クラス)だけだったようだ。兵・・・ ̄の下に、搭乗員略称。 例: 兵長 松尾健一(特丙11期)・・・ ̄の下に、「松」。

2008.07.22

コメント(5)

-

『8』部隊の大研究 (その2)

提供:高橋保男(甲飛10期) 青山芳雄二飛曹(当時)デザインの雷部隊(いかづち)のマーキング赤字に白ふち、地に稲妻(黄色)と、いかにも若者らしいデザインが新鮮である。この部隊マークは、公募によって決められた。265空が、62航戦に移った、昭和19年2月~4月(戦地進出直前)に使用された。 第一航空艦隊(昭和18年7月~)第261航空隊(虎) 昭和18年6月1日~昭和19年7月10日第121航空隊(雉) 昭和18年10月1日~昭和19年7月10日第263航空隊(豹) 昭和18年10月1日~昭和19年7月10日第265航空隊(狼) 昭和18年11月15日~(昭和19年2月1日~昭和19年5月5日)~昭和19年7月10日【上記括弧内は、第62航空戦隊(比島方面担当)に所属】第321航空隊(鵄) 昭和18年11月15日~昭和19念7月10日第341航空隊(獅) 昭和18年11月15日~昭和19年5月5日~(昭和19年7月10日)第343航空隊(隼) 昭和19年1月1日~昭和19年7月10日第521航空隊(鵬) 昭和18年9月1日~昭和19年7月10日 第523航空隊(鷹) 昭和18年11月1日~昭和19年7月10日第761航空隊(龍) 昭和18年7月1日~(昭和19年7月10日)第1021航空隊(鳩) 昭和19年1月1日~(昭和19年7月10日) 第61航空戦隊: 昭和19年2月1日、第62航空戦隊の併設にともない、従来の第一航空艦隊は、マリアナ方面担当の第61航空戦隊となった。

2008.07.20

コメント(2)

全223件 (223件中 1-50件目)