7月

8月

9月

10月

11月

12月

2009年01月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

春三日 仕事の山へ芝刈りに

・ 春三日 仕事の山へ芝刈りに 年賀状の漏れなどを出し終えると、もう<日常>が帰ってきます。 昨年来の〈シゴト〉として、「まだか、まだか?」と依頼主にせっつかれる尾藤三柳随筆集『文芸の接点』の編集、校閲作業の仕上げへ…。 何とか、これまでに本文600ページ以上の製版を終える。 あとは、グラビアと装丁など比較的楽しいシゴト。 また、わたしの「月月火水木金金」がはじまりました。(i_i)

2009.01.03

コメント(13)

-

NHK大河ドラマ・天地人 「愛」の芸文まつり川柳作品の一次選考を終えました

・ NHK大河ドラマ・天地人 「愛」の芸文まつり川柳作品の一次選考を終えました。 「愛」という大きなテーマに、多くの作品が集まりました。 しかし、このテーマは、既に多くの名吟を生み出しています。いったい、時代の空気を描く「あたらしい愛」の句が生れたのでしょうか。 選考会は1月13日に「天地人」の地元・米沢で行われます。 発表は、後ほど…。 ちょっと興味深い結果は、応募者のピークは団塊の60代にありましたが、入選候補として挙げられた句の選択率をみると、70代の作品が高率で推薦されています。 30代、40代は比較的多くの句が寄せられましたが、内容的に見ると愛の「既成概念」を説明したり、日常における「愛の行為」を報告したりするのにとどまり、句としてアピールが感じられなかったことです。 それに比べ、70代は、作句技術の上手さが目立ち、また、眼のつけどころも、既成概念に囚われない柔軟性を感じます。 また、10代は、応募数が少ない割りに、新鮮な句があり、高率になっています。 年齢別の応募構成比と、応募句からの推薦率を以下に示しました。 年齢構成 応募構成比% 入選率% 10代 1.3 13.6 20代 5.9 6.4 30代 14.9 3.3 40代 13.3 4.8 50代 15.3 6.7 60代 21.5 6.2 70代 18.9 12.3 80代 4.3 5.5 90代 0.5 0 多くの句が集まる<公募>において、同想や類想の中に埋没するような既成概念の世界は、作品としてどうしてもアピールの強さに欠けます。 選者としては、できるだけ新しい「愛」を取り上げたいと努力しました。 しかし、「愛」という身近で大きなテーマは、これまでにも多くの作家により描かれており、なかなか斬新なものが得られないのも事実です。 作句の上での大きなヒントになると感じました。

2009.01.02

コメント(0)

-

王子神社は今日も行列

・ 王子権現こと王子神社へ。 昨日も長い行列があり、後日と思ったが、今日も参道を大通りまで続く参拝の列。 ある意味では、嬉しい現象だが、世相の裏返しなのだろうか…。 子供の頃の遊び場としての境内、高校、大学受験のお世話になり、また、節目節目の祈願には、ずいぶんと神慮をいただいた。 根津様も大切な行事だが、王子の住人にとって来ないわけにはいかない。 行列しての参拝に、きっとご利益もあろう。 さあ、あたらしい年のあたらしい仕事がまってます。

2009.01.02

コメント(0)

-

尾藤家のしきたり

・ 先代の犬が我が家にやってきてからだから、もう20年以上にもなろう。 尾藤の家では、犬も含めて家中で根津権現さまに初詣に出かける。 もちろん、江戸における根津権現さまの位置もあるが、三柳にとっては、境内に出る骨董市も目的のひとつ。 かつて、面白い骨董をずいぶん買ったものだ。 しかし、ここ数年、骨董の内用がのようになり、しだいに触手の伸びるものが少なくなっている。 そればかりか、今年は特に、出店の数も減って閑散としているように感じた。 最近の私の骨董入手ルートは、ほとんどがネット経由になっているということもあるが、目で見て選ぶ楽しみは、骨董市の方が楽しいし、骨董の薀蓄を聞いたり、値段の掛け合いを行う醍醐味も、市の楽しさ。 これも、世の時流か、しだいに賑やかさを失っているのは何とも淋しい。 それは、さておき、家族そろって出かけられる喜びは、何にも増して良いこと。 いつまでもつづいて欲しいと願うのみ。

2009.01.02

コメント(0)

-

江戸以来の景観が失われる・・・

・ 飛鳥山は、江戸中期以来、桜(はな)の名所です。 江戸っ子に解放されたこの一帯は、江戸郊外の遊山地として多くの庶民に親しまれ、文人墨客によってその風情を褒められてきました。 その飛鳥山の北側、王子権現の台地と音無川を挟んで向かい合う「地主山」と呼ばれる付近で、大きな開削工事が進められています。 王子駅中央口から出てすぐのところで、花見客には便利な階段の取付け道路になりそうですが、この斜面は、旧日光街道が飛鳥山の裾を回りこみ、その斜面には躑躅と桜が美しく咲きそろう絶好の景観でした。 小さい頃から、この山を遊び場とし、この景色に親しんできたものにとって、この「便利」さだけを追求するような工事には、やや悲しさを感じます。 階段脇はセメントによる護岸らしき構造。まして、土の階段でなくコンクリートで覆ってしまうのであれば、もはや江戸の風情は失われます。 この山に登るには、裏の斜面の静かな木陰を抜ける道が古くからあります。登りきると陽光に開けた台地上に出て、桜の園の喧騒に溶け込みます。このコントラストが、飛鳥山の桜をさらに美しく感じさせます。 そのままで良いものは、そのままで。 そんなことを考えさせられる正月になりました。

2009.01.02

コメント(0)

-

初詣は氏神様で・・・ オリンピックは東京で・・・

・ お屠蘇のあと、一休みして初詣。 まず王子稲荷様へ。 これで、今年の冠位をいただきました。 例年に比べ、やや閑散といった感じですが、時間のせいでしょうか? おみくじに興味津々。 大きな筒を振って「四十七番 半吉」 王子神社さまに回ると、長ーい行列。 ここは、遠くからご挨拶だけにして後日に…。 いつもお世話になりながら、初詣を忘れがちのわが町の鎮守様・七社神社さまへ。 ここも、人手は少ないようですが、能楽堂では新年のコンサート。 境内には羽根突きの親子が歓声をあげ、新春らしい気分。 ここでも、おみくじ娘は・・・ こんどは「六番 大吉」。 氏神様は氏子にやさしい。 七社神社の境内には、2016年・オリンピック誘致の幟が翻っています。 そうだ! 2016年東京オリンピックの開催を目指し、私ども江戸っ子の端くれも、大きく声を挙げねばと再確認しました。 火事よりも聖火で燃やす江戸の華 どうぞ、皆様、東京オリンピック開催に向け、力を合わせてできるところから訴えてまいりましょう!

2009.01.01

コメント(0)

-

あけましておめでとうございます

・ あけましておめでとうございます。 昨年中は、たいへんお世話になりました。 本年も無事、穏やかな元日を迎えることができました。 どうぞ、今年も宜しくお願い申し上げます。

2009.01.01

コメント(0)

-

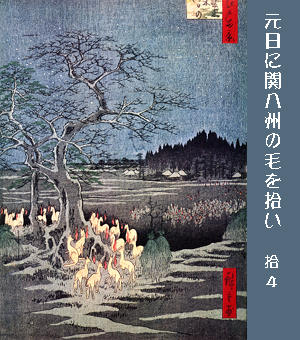

王子 狐の行列 2009

元日に関八州の毛を拾い 柳多留拾遺4 現在の北区岸町に、関東稲荷の総社・王子稲荷があります。毎年12月の大晦日には、関東中の狐が集まってきて翌年の狐の序列を決めてもらうという年に一度の集まりです。 狐たちは、稲荷社のある台地の麓に聳える一本の榎の元に集合し、ここで、旅装から正装に装束を改めて王子稲荷の社へ向かいます。 巻頭の謎句のような川柳は、大晦日から一夜明けた元旦の朝には、毛づくろいをした狐たちの毛がさぞ落ちていることだろうというもの。「関八州(関東圏すべて)の毛を拾い」という見てきたような言い回しが面白いですね。逆に、この時には、関八州の狐は皆留守になります。 八州を留守にしておく大三十日 ここに集まった狐は、狐火を灯して列をなして王子稲荷に向かいます。遠くからこの情景を見ている人間どもは、この狐火の多少で新年の作物の豊凶を占いました。 榎の不思議板橋に戸田王子 迚茂 樽109 という句からみて、この狐火は遠く板橋や埼玉の戸田あたりまで見られたのでしょう。 かくゆう私も、狐の一員となって毎年この行列に参加することを恒例としてきました。 昨年からは、娘も夜更かしができる年となり、女狐のできあがり。 年々行列を見る人の数も膨れ上がり、また午前零時を待っている姿も狐の化粧や面をつけた人が増えています。これも、恒例化と情報の周知の成果でしょう。 まずは、出発点の装束榎稲荷にごあいさつ。 明々と灯の入った狭い境内にも人が溢れます。 いよいよ、午前零時。 じゅう、く、はち、しち、ろく、 ご、よん、さん、に、いち、おめでとうございます・・・ 行列の出発です。 今年は、行列の中からではなく、外からどのように見えるのが、客観的視点でみつめました。が・・・、ちょっと散漫な風景で、中から見る雰囲気とはちょっと違います。 ただ、昨年とは違った一行も列に加わり、列はさらに長くなったようです。 「踊る阿呆に見る阿呆」といいますが、私は踊る阿呆になったほうが良いようです。 親分狐、子狐、女狐、・・・と多くの狐が王子稲荷を目指します。 狐火の後れて来たは正一位 鳶 治 女狐の管を巻く頃春に成り 久良伎 江戸の文化は、久良伎ら明治の川柳家も愛しましたが、また、東京生まれの娘も、「狐の行列に行きたい」といいだす年になり、しっかりと受け継がれた気がします。 今年もきっと良い年になるでしょう。 江戸っ子の狐もしかと灯をつなぐ 一泉

2009.01.01

コメント(0)

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

-

- ひとり言・・?

- 楽天ポイントアップ等で2~3割安く購…

- (2025-11-22 22:12:52)

-

-

-

- ニュース

- ウナギの国際取引規制案が否決、九州…

- (2025-11-29 00:10:27)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 全ショップ2倍もきた!🤩楽天BF6日目…

- (2025-11-28 16:47:43)

-