PR

Calendar

Comments

Keyword Search

2025.10

2025.09

2025.07

Category

■お約束のこの展開(2020.3.30)

今週も一週間が始まる。

月曜日なので朝はきちんと起きて、

午前中は 学習

を。

・・・と思って支度をするが、

やはり学校の課題やライブ授業がないと思うと

全員の気が緩み、 納豆と焼き鮭

をほおばりながら

一番バタついているのは、うぃりあむである。

S国停泊三年が経過したため、

査証を更新

しなくてはいけない。その申請日が、

本日、 十一時半

@最寄りの小都市である。

いつもビスケットたちを買い物に連れて行く町なので

車でも走り慣れており、まして今は

高速道路もガラガラであろうと思い、

十時半

を過ぎてもまだ朝食の片づけをしていた。

念入りな身支度のために

いつまでたっても降りてこないビスケットと

朝食をまだ食べているおいもに、

大きな声で呼びかける。

「いってきます!」

・・・ 雪

降ってるんですけど、なぜ(汗)。。。

慌て気味に車に乗り込み、

エンジンをかける。

キュルル

と懐かしいエンジン音。

・・・。

エンジンかかりませんな(汗)。

「 バッテリー

があがりました。」 ←英語では、バッテリーは下がる”Battery is low”。

礼儀正しいワタシの車は、

そう警告メッセージを表示した。

おいっ、まじかーーー!

新車で四年近く乗ってて、

初めてのバッテリー上がりがこのタイミング?

なにかの嫌がらせですか。

ちなみに、 車のカギ

がかかっておらず、

おいもに逆切れする、心の狭いワタシ。

我が車は、家の前の駐車場に外置きで、

車上荒らしも何件も発生している住宅地で

なんどもおいもに、車にモノを取りに行ったら、

必ずカギをかけるように言っているのに

いつも鍵をかけずに放置で、 前科

が多いおいも。

反ドアで車内灯がつけっぱなしだと

バッテリーが上がることが脳裏に浮かんだワタシは、

鍵のかけ忘れがバッテリー上がりの原因かと

とっさに思ってしまった。

とにかく、イライラマックス状態で

タクシー

を呼び出発。

出発して、すぐにアレを忘れたことを思い出す。

取りに戻ろうかどうしようか、迷う。

後悔はしたくない、戻ろう。

はい、 マスク

です。

いつもはしないで町を歩くが、

今日だけは密室で複数の人と話す可能性があるため、

ウイルスを家庭に持ち込まないためにも

マスクをしようと思っていた。

が、しょっぱなのトラブルで完全に失念。

タクシーに戻ってもらい、再度出発。

すでに予定より 四十分遅れ

。

交通状態は見たこともないくらいガラスキで、

予約時間の 三分前に到着

、きりっ!

さて、到着したビルの各階案内とみると・・・

どこにも「 ビザセンター

」の文字ナシ・・・(汗)。

一階のオフィスへと続くドアは、

個人照会しないと入れない セキュリティ付き

だし、

受付カウンターも、新型コロナの影響で 無人化

。

とりあえず、すべての階にエレベーターで止まってみるが、

五階建てのそのビルは すべてのオフィスが閉鎖

されていた。

「そうだ、ビザセンターは 民間委託

。」

その民間委託されている会社名を

封筒から資料をひっくり返して探す。

一階に戻り、もう一度社名パネルを。

・・・ない(苦笑)。

ま、すでに予約時間すぎてますが、

薄々結果は分かっております。

しかし、なにしろ車で来るところ、

三千円かけてタクシー

で来ましたので、

何とかして何らかの 手掛かり

が欲しい。 ←手掛かり、ぷりーず。脱出ゲームか。

一階オフィスへ続くドアの前をウロウロし、

中で中東系の ヘジャブ

というスカーフを

かぶった女性が一人、パソコンに向かっているのが見える。

ヒト

である。 アイ・キャン・トーク・ツー・ハー!

ドアをノックし、反応を見る。

なんとその女性がドアの方に向かってくるではないか。 ←奇跡。

女性はいつもの質問に答える様に、

こちらが何も聞いてないのに

「 ビザは二階です。

」

と教えてくれた。

もはや天にも昇る気持ちでお礼を言い、

二階へと直行。 ←うん、さっきそこ暗かったけどね。

再び二階に到着。

で、ようやく気が付く。

縦20cm x 横15cm ほどの 小さな張り紙

が

ガラス壁の上の方にささやかに貼られているのを。 ↑こんな高いところに貼られても。。。

↑こんな高いところに貼られても。。。

『ビザと市民権申請サービス(予約のみです)』

S国らしくない 大変謙虚な張り紙

である。

ワタシ、予約あるよ!

で、その向かいのドアの向こうは・・・、

真っ暗

。

うん、だよね、だってさっきも暗かったもん。

とりあえず、

・・・座ってみる、そこにある 椅子

に。

しーーーーーん。

うん、もちろん誰も来ないよね。

だって暗いもんね。

さらにその椅子を五分ほど堪能してみる。 ←物音すら響かない静寂を堪能中。

で、一階に降りてみる。

司法書士

さんに現況を写メ。

待合ソファも堪能してみようと、

とりあえず腰を下ろすと、

おお! ビザセンターのお知らせ

発見。

「 呼ばれるまで

、二階のエレベーターホールでお待ちください。」

いや、ウソやろ、それ(苦笑)。

餓死するわ。

日付も、連絡先も、なんの情報もなし。

もはや、 情報収集

はここまでか。。。

三十分ほど前に掛けた タクシー会社

に再び電話し、

タクシーを手配してもらい、

司法書士

さんに、これで退散する旨メールしていると、

先ほどの ヘジャブのお姉さん

が、

ドアの外に出てきてくれた。

近づいて話そうとすると、

「その場所にいてください。」 ←ちゃんとしてるね、コロナ対策。

事情を話すと、ビザセンターに連絡してくれるという。

「ワタシはこのビルの管理会社の者であって、

ビザセンターの者ではないのですが、

連絡先は分かるので。」

なんと親切な女性なのだろう。

待っていると、ほどなくして司法書士さんから電話。

「やっぱりセンター閉鎖でしたか。」

実は、二週間前から、大都市のビザセンターは

徐々に 閉鎖

が始まっており、先週あたりには、

司法書士さんあてに閉鎖されるセンター@大都市から

一斉メールで、閉鎖のお知らせと今後の対応について

連絡があったことを聞いていた。

ただ、地方の小都市のセンターからは司法書士さんにも

ワタシにも連絡がなく、またHPや連絡先も掲載されていないため、

事前に確認することができなかった。

なので、この結果には驚きはない。

ただ、ビザの更新は <不要不急>

と <要>

の

ぎりぎりのライン上にある気がした。

通常でも大混雑で、出航する前は

ビザの支給までに 四カ月

も待たされた経験がある。

新規発給は一時停止したとしても、

すでに滞在している外国人の更新はするかもしれない、 ←再開した時の激務を想像して。

そう思って、来てみたまでである。

ヘジャブのお姉さんは、わざわざ外に出てきて、

ビザセンターに電話がつながらないことを詫びてくれ、

緊急連絡先をメモに書いて渡してくれた。

お姉さんのご家族はずっと昔にS国に移民し、

お姉さん自身はもう 四世

とのことだったのだが、

不思議なことに、ヘジャブの効果もあって

やはり故郷の風を感じさせる優しいオーラがあった。

パキスタン人の司法書士さんと、

ヘジャブのお姉さんに重々お礼を言い、

そのビルを後にしたワタシは、

再び三千円を払ってタクシーで帰宅。 ← 往復六千円也

、ちーん。

タクシーのお兄ちゃんも、気の良い 中東系のお兄ちゃん

であった。

・・・今、まさにS国を支える

移民パワー

に心から感謝する、午前の小旅行であった。

さて、帰宅後、シャワーに直行。

とりあえず、おいもに愚痴った後、

一応聞いてみる。

「で、ゴジラは私のバッテリー上がりの車、

手伝ってくれるって言ってた?」

「なんかのケーブル持ってないんだって。

だから保険屋さんに電話したら?って言ってた。」

うん、それ ブースターケーブル

な!

懐かしい。

昔付き合ってた元カレの車が、 バッテリー上がり

して

ワタシに連絡があり、ブースターケーブルを持ってなかったので、

オートバックスで買って駆けつけて救出したことがあった。

↑私はケーブルと車を持って行っただけ。その後自分で接続して自らを救出(笑)。

別の元カレの車の ターニングベルト

が切れて、

立ち往生した時は、 大雪

も降っており、

賢くも私に夜電話してきた彼は、

「ウィリアムは持ってないと思うけど、

お父さん、 牽引ロープ

持ってないかな。。。」

ええ、持ってます。

うちの父はなんでも持ってます。

その時は、牽引ロープと車とそして父を連れて、

救出に駆け付けた。 ←男子二名が雪の中、わしゃわしゃしてたな。

色々、本当に懐かしい。

・・・な訳で、しばし考える、ウィリアム。

うーむ、どこに電話したら得策か。

まだまだ昔話を思い出す、ワタシ。

首都高

をステージアで走っていた際に、

突然の 強制的な蛇行運転

が始まった時は、

1)ゴジラ→呑み会中で電話繋がらず。家に帰ったらいびきかいて寝てた、おぃ。

2)保険屋さん→追加料金でレッカー車出動。

3)両親→三十分ですぐ駆けつけて、後部に乗っていた

三歳児&二歳児を一度実家に連れて行ってくれた。

4)整備工場→レッカー車と移動し、タクシーで帰宅。

次の日親に子どもを直接保育園に送ってもらい、

ワタシはタクシーで車を引き取りに。

ビスケットが喘息が出てしまい、ビスケットを連れて、

早朝オフィスに行き、仕事PCを持ってきて自宅勤務しようとしていた日、

新宿都庁前

の片道三車線の大通りのど真ん中で、 エンスト

。

1)前日整備をお願いしたばかりのイエローハット

→事情を聴かずにすぐに牽引車with三人の若い兄ちゃんで駆けつけてくれた。

2)通りがかりの男性

→近くに新宿警察があるから故障車放置すると駐禁取られるよ、

故障車と張り紙(だった気がする)するといいと助言してくれる。

3)オフィスの隣の課の二児の父・エンジニア男子

→ベビーカー押してオフィスに入っていった私を見つけ、

同情し、ビスケットをオフィスで見ててくれた(泣)。

4)警察→すぐに見つかった(笑)。事情を聴いて同情してくれ、

「駐禁取らないで」の迅速な無線連絡。

5)両親→ビスケットを引き取りに。そのまま病院へ連れて行ってくれた。

6)整備工場→VWの工場がすごーく遠方で、イエローハット兄に全部やってもらう。

しかも、イエローハット・・・ 無料

で救出してくれた。

ずっと笑顔で、落ち着いてて、めちゃ頼りになる三人組だった。

謝礼を受け取ってくれなかったので、 ←一人は店長さんで、前日の整備不良を

取れたてのリンゴ大箱

を送り付けてみたら、 心配して好意で来てくれたらしい。

びっくりしたのと同時に喜んでくれた(笑)。

・・・なんか東京でも色々あったな。

保険屋さんかあ~。

バッテリー上がりなら

ジャンピングですぐ運転できるんだっけ?

そのあと何か修理とかするの?

そもそもコロナだけど営業してるのか。 ←うーむ、色々、分からん・・・汗

ここはやはり、前回車検をお願いした

整備工場

に直接お願いするのがよかろう。。。 ←紹介してもらった整備工場で、神対応だった。

電話したら、

「自分で旦那さんとか近所の人にジャンピングしてもらって、

うちの整備工場に持ち込みますか?それとも救出行きましょうか?」

・・・すみません、 救出

お願いできますか。

で、明日の朝一ですぐ家まで引き取りに来てくれることになった。

なんかなにも生産的なことしてないのに、

ものすごーく疲労感満載の中、

おいもの、 勉強部屋☆大掃除の会

に参加。

今まで見て見ぬふりだった、

大量の本や資料を移動し、

本棚を移動し 模様替え

です。

色々、宝を発見し『 思い出ボックス

』にしまい、

お役目御免のモノは、サヨウナラ。

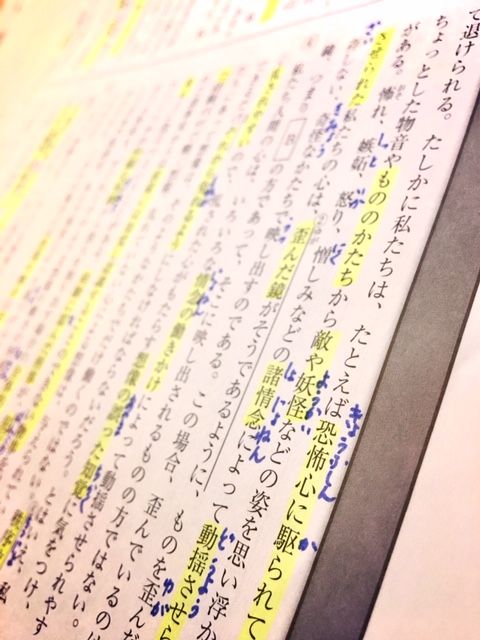

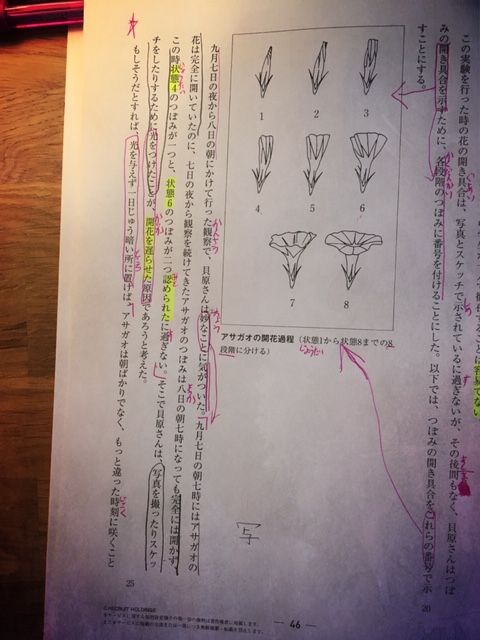

ビスケットと「 想像力

について」の随筆文と

おいもと「 朝顔

の観察」についての説明文を読み込んだ後は、

夕飯に 筋トレ

で、やっと自由時間@自分の部屋。

久々のお出かけだったんだけど、

マスク

・・・、役に立ったのだろうか。

五十年に一度の歴史的政策変更

x

一般的ではない勤務形態

x

新型コロナ

x 車のトラブル

人生とは、驚きの連続である。

■コンタクトレンズ到着(2020.3.31)

2020年3月も今日で終了。

今年の 四分の一

も過ぎてしまった。

でも、漂流日誌を書くという 2020年の抱負

は ←みなさんの今年の抱負の調子はいかが。

ここまでは忠実に頑張っている毎日だ。

朝からさくっと、 コンタクトレンズ

到着。

先日友達がワタシに送る郵便物の中に

レンズを入れてくれて、すぐ送ってくれた。

なんとスムーズなことである。

楽天 X 最高の友達 ←感謝しかナシ。

で、時間通り、現地民・ 整備屋

さん二人組到着。

手順を分かりやすく説明してくれ、

さくっとエンジンかけて、

ブレーキパッドの摩耗

も指摘し、

颯爽と整備工場に帰って行った。

これを機に、 定期検診

を依頼。

買って四年ちょっとなのだが、すでに九万キロ弱。

日本ではすべて ディーラーさん

が無料メンテしてくれてたので

自分で何かを調整する必要はなかったが、

恐ろしいことに、この三年間@S国、

車検はしたが、未整備、ひー!

事故る前に、点検のチャンスを得て本当に良かった訳だ。

本当にツイテル

。

夕飯後に、 ビスケット流の筋トレ

を教えてもらって

二人でワイワイやったが、中学生すげえ。

どれも1~2回しかできないんですが、なにか。

それ200回やるとか、若者すごいな。

ちらっと地元紙に目をやると、驚愕の記事が。

【3/30 ストロベリー劇場での スクールバレエフェスティバル

無事に開催!】

ん? あれ?

不要不急の外出禁止令

はどうなった。

すでに予約されていたビザは

連絡なしで自動的にキャンセルで、

バレエフェスティバルは開催。

あ、地元の小さなお祭りか?

【二日間にわたる大成功で、 総勢700名

のこどもたちが

素晴らしいバレエを披露し、 のべ1800人

を越える

観客動員数となりました。】

学校のバレエの先生のインタビュー

「いやー、首相の外出禁止令を聞いた時にはもうキャンセルを

覚悟したんですけどねー、本当に開催できてよかったですよ。

みんなこどもたち 今日まで練習頑張った

んです。Zoomとか使って

先生も頑張ったし。首相が、 公のショーは禁止しない

という

決定をしたので無事開催できました。」

人口 約一千万人

の東京都では、現在 440名

ほどの感染者数だが、

我が県は人口 約百万人

で、東京都を越える 550名

感染中。

うん、君たちどうだろう、破滅への道を選びたがってるかい。

ごめん、色々、想定外が多すぎ。

人生は、驚きの連続である。