-

1

熱海の捜査官 ( 第8話 )

■栗山千明が空と海と虹の会の隠れアジト(地下室に通じる階段を下りていく場面)に潜入するシーンに村上春樹の1Q84の冒頭のシーンがかぶった。あの小説の月がふたつ共存する世界とこの南熱海のふたつの時計が共存する世界はどこか似てはいないか。■スクールバスのナンバーは4392(黄泉の国)、オダジョーの運転する車は7292(中つ国)、市長のマセラッティは4188(良いパパ)。こんなに神経張り詰めて出てくる小道具たちに深い意味を探ろうと注視しなければならないドラマも珍しい。それに気づいた人には○○ポイントとか競い合うシステムがHP上に設けられているわけではないんだけどね。■冒頭の平坂VS北島の対決シーンの緊迫度がお見事。三木聡といえばセリフと小道具とシュールな世界観とばかり思われがちだけど、ああいうカット割りとか効果音の入れ方とかサスペンスを盛り上げる演出技法の巧みさももっと評価されるべきだと思う。あの流れで登場する星崎の真剣なセリフ回しもあそこだけ見た人なら何の違和感もなくリアルサスペンスドラマだと勘違いしてしまうだろう。■南熱海は天国かも。そういえば倒れていた蛇川老人の最初のセリフもここは死後の世界か?だったし、チュッパチャップスさんが舐めていたのも決して混ざり合わないマーブル模様。そこはやっぱり死者と生者が交錯するパラレルワールドだったのか。バス消失時の深い霧も、さんまを焼いた煙も南熱海天然劇場のスモークも謎を深める煙幕に過ぎず誰もが煙に巻かれたようにハマグリみたいに口を開けたまま最終回も終わる。■冒頭の銃撃シーンで暗視カメラが刻んでいた時間表示は2013年を指していた。終盤ベッドから起き出した平坂の生体反応は?で表示され、彼の前で倒れていたナース姿の女性はまさしく北島。この時間軸の揺れ具合はどのように説明できるのか。つまり一度死んだ彼女が死者の国(南熱海)で再び彼と巡り合ったということか。それとも今ではないいくらか未来に看護師となった彼女が彼に殺されるということか。■科学と宗教と体験。その三つのキーワードが謎を解明する手掛かりとなる。しかしそんな混じり合うことなどできそうもない要素を提示された時点で納得のできる説明など不可能だと思い当たらねばならなかった。良く言えば哲学的で、言いかえれば場当たり的で、それでも細部まで凝りに凝っていて、何度見ても発見と微笑を繰り返すことができるドラマなんてそうざらにはない。PS■朱印組の事務所からいつも聞こえるバックしますという電子音が今回は本当にガッツ石松に聞こえた。第1話の病院での精神科の伊良部先生というアナウンスも含め、効果音にも相当なこだわりと小ネタがまかれており、二度見くらいではとてもじゃないが全貌が把握できないドラマでもあった。もう一度見る熱海の捜査官ってエントリーもありかもしれない。

2010/09/18

閲覧総数 236

-

2

タイガー&ドラゴン 「出来心」の回

■「花色木綿」っていうさげの見事さも手伝ってか、すごく色が印象に残った回です。高岡君の私服の色遣いにもやられちゃったのかもしれませんがね。とにかくいつもにましてエンディングの満艦飾の浅草テイストが目にしみた。それは少し視界が滲んでいたせいだったかもしれません。■どうもストーリー的に揺さぶられる具合が強かったのかもしれません。子分であり、弟子である若者のために身を削ったふたりの師匠に泣けたのかもしれません。鶴瓶さんが客席で眼鏡を代えた時の格好良さったらなかったですよ。そしてその噺の本物感。今回のハイライトでした。前振りの西田さんの「フランシーヌの場合」のフルコーラスも憎い演出でした。権助提灯の回へのオマージュでしたね。このお噺の部分はさすがの官九郎さんも完全に師匠におまかせの鶴瓶オリジナルであったはずです。この回のエキストラはラッキーでしたね。■西田さんの噺の中でのおじやを食べるシーンは、本当にうまそうに見えた。これを見て、古畑の第1シリーズの堺正章の回を思い出したのだが、あれも盗みに入った歌舞伎役者がお茶漬けを食べるシーンがあったんじゃなかったっけ。こうして毎回このドラマを見続けている事で落語に対する認識がだいぶ変わってきた。これはある意味、総合的な芸術分野なのかもしれないね。ビートルズよりストーンズの方が好きでねってニュアンスと同じように、好きな噺は?なんて話題が自分をアピールするプロローグになったりできるのかもしれない。■たとえばスガシカオのプライベートライブを聴けるのと同じくらい、間近で噺家さんの一席を聴ける事の至福感は等しい。竜二の部屋で、そしてストリップ小屋でその噺を食い入るように聞いていた長瀬を見ながらそんな事を考えた。■塚本くんのカツラ顔、男前ですねぇ。高岡君とのツーショット(金さん銀さん)もテレビ的にはありありでした。それにしても、宮藤さんは彼をいつもM的にお料理しちゃいますね。あのフンドシパブ、かなりシュールでした。林屋一門総出の歓迎。長瀬のサイゴベイには大笑い。しかし、これなんですか?そういえば彼、アニ時代にも木更津でケーシー高峰に捕まってましたね。■私の記憶では「アリ」か「ナシ」かでセンスを計る遊びみたいなモノは実は官九郎さん本人の造語だったはずです。ただその言葉感覚が独り歩きをしてしまって、「アリ」だと思えば何でも許されるし、「ナシ」と言ってしまえば、その人の全人格が否定されてしまうような安易なイジメが横行してしまっている。そのことに対するオトシマエを今回の長瀬のアリもナシも全てひっくるめた存在感で蹴散らしてしまった感じがします。所詮「ニート」なんていうのも一種の病気さ、とばかりその言葉にすがりつこうとする者を圧倒するようなパワーを感じてしまったわけです。■物語的にはヤスオ北村登場でますます、クライマックス感が煽られていきます。橋本じゅんさんはどんな役なのか。竜二は高座にあがるのか。どん兵衛の借金返済は完了するのか。物語的には特にこの先どんな展開になっても驚かないつもりでいますが、あとわずかで終わってしまうという事実に対する感情こそがこのドラマの成果なのかもしれません。●今回は本筋がぎゅうぎゅう詰めでおもしろネタも少なめとりあえずおもしろ大賞は「盗人猛々タケシ」かな。おもしろトリオ→アレストボール→ピンクレディーの一日署長→添い寝している劉さんさん→ダニーアンドシラミー→ジャンプスーツ・ジャンプ競技・少年ジャンプ→洗濯バサミと熱々のおでん■冒頭の揺れるメルセデス。あの長瀬の後部座席への移動は曲芸。たしかにあの顔の迫力はスゴイ。蒼井優の蹴りの見事さ。バレエ経験がこんなに役にたつとはね。今回はえらくかっこよかった日向さん、本物感がでてましたね。それにしてもテレビぶった斬り!まっぷたつに割れたテレビに番組制作者たちの意気込みを見た。

2005/06/03

閲覧総数 710

-

3

(6)ヒュースケン逃げろ

■この回もいわゆる史実重視派にはえらく評判の悪い回です。実際、どんな本を読んでも、近藤勇がヒュースケンと接近した事実については言及されていません。新選組の歴史から見れば、全くの寄り道に当たるこのヒュースケンと勇の交流を描いた今回のエピソードは脚本家三谷の巧さが際立つ出色の回であると思います。■実はこの回を見るのを密かに楽しみにしていました。なぜなら、ヒュースケンの愛人役で☆木村多江☆さんが出ているからです。彼のためにかいがいしく料理をする彼女、眩しかったです。あれは卵焼きになるんでしょうか、それともプレーンオムレツ?当時、そのレシピがあったんだろうか。■ヒュースケン役は川平慈英。三谷とは「オケピ!」つながりですね。「オケピ!」といえば、コンダクター白井晃も清河八郎として今回初登場します。時代は攘夷に傾いていて、ハリスの通訳として公使館に勤めるヒュースケンの暗殺を指揮(あ、コンダクター!)する役どころです。その他にも「オケピ!」からは副長、源さん、小日向さん、戸田さん、佐々木さま、新見錦、、、なんだ、ほとんどの人がこのドラマに出ているんだ。逆に堺君にニュー「オケピ!」に出てもらいたいな。是非、コンダクターで。■三谷の巧いところはこういう寄り道の回でも「物語」の進行を止めない、いや、さらに加速する働きを負わす所だと思います。つまり第1回で佐久間象山に語らせた、「日本のことを考えろ。世界の視点に立ってこの国のことを考えろ」というメインテーマをヒュースケンという異人を媒介にしてきっちりと描いている点です。■沖田「ねえ、メリケン人って牛の匂いがするって本当なの」 山南「さあ、私は嗅いだことがないので」 社会の先生のように沖田に時勢を説く山南さんですが、肝心の生徒は一貫して天真爛漫であります。勇「しゅーすけは私の父ですが」 絶対に駄洒落は書かない三谷ですが、これはぎりぎりセーフ。結構笑った。■ヒュースケンの本名は異常に長いのだが、そんな彼の勇たちに言った理解されなかったアメリカン(?)ジョーク「私の名は○○△△××・・・ヒュースケン、ちゃんと言えるようになるのに30年かかりました」 どう反応して良いのかわからない勇たち、この間の取り方も当時の日本と諸外国の関係を示唆していて面白かった。■「刀で向かってくる相手を銃で撃てますか」外国人であるヒュースケンの中にもある武士道精神。その彼が日本人の鎖国的精神に対して日本のことわざを引用して批判します。「井の中の蛙、大海を知らず」それを返す勇の言葉が秀逸。「ヒュースケンさん、そのことわざの続きを知っていますか 『井の中の蛙 大海を知らず されど空の高さを知る』」これは最終回のラストシーンを思い出さずにはいられない、はるかなる伏線として記憶に残る名シーンです。■今日の名セリフ 今回は永倉新八が近藤勇の魅力にグッと引き寄せられる回でした。彼を説得する勇のこんなセリフがありました。勇 「あなたがもし何処かの島に流れ着いて その村の住人を心から愛するようになった時 その想いを一番表すことは何ですか その村の女を好きになることではないですか」 この後、木村さんを後ろから抱きしめた土方、彼をこんなに羨ましく思った回はありません。■今日の問題 今回はあえて、年号を書きませんでした。それはこの問題のためです。第2回で19才だった永倉新八、今回の一件で近藤たちと再会し、これから行動を共にすることになるわけですが、この時、彼は何才になっていたでしょうか。■ 第6回 演出 伊勢田雅也(いよいよ伊勢田さん登場、今回ロケシーンが多かった。それにしてもやはりDVDは画質が良いなぁ) 新選組を行く 「試衛館と天然理心流」 この保存会、意外に女性が多かった。

2005/03/16

閲覧総数 1187

-

4

王様のレストラン 「笑わない客」

歴史は鍋で、作られる ミッシェル・サラゲッタ■続けて書く気はなかったんだけど、また見直して感心してしまったのでおつきあいください。個人的には前回の「一晩だけの支配人」と今回、そして第9回の「長い厄年の終わり」の3回が特に好きなんです。■最初から、胡散臭さのかたまり、近藤芳正登場。政府の官僚、村井国夫の秘書という設定ですね。実はフランスの要人コンスタンタン氏との密かな会食の場所としてこのベル・エキップが選ばれたのでした。近藤と西村、舞台版「笑いの大学」のふたり。今でこそ、日本を代表するバイプレイヤーとして様々なドラマで目にするわけですが、当時は彼らが出ていると、あ、三谷がらみだという印象がありました。■どうも、前の会議がうまく行かなかったようで、この会食、俄然盛り上がりません。スタッフたちが心を込めて作った料理にも誰も手をつけず、冷め切った料理は次々と厨房へ戻されていくわけです。で、その厨房の警備に番組冒頭から立ち続けていたのが今回の陰の主役である、SP役の野仲功君だったわけですね。この日の出来事の一部始終を現場で目撃しているからこそ、味わえた感慨。彼の視点とこのドラマを見る我々の視点が重なっているというところがポイントですね。■場を和ませようと、従業員たちがそれぞれのやりかたで彼らのテーブルに行っては玉砕されて帰ってきます。梶原さんはお得意のマジックで、でもあの距離感に吹き出してしまいます。もっと近くでやるか、そうでなきゃ最初からやるな。ソムリエ白井君は小粋なパーティジョークを披露。レディをホテルに誘った時に「ノー」と答えたレディの本心は「行ってみようかな」「行ってみようかな」と答えたレディの本心は「今すぐ連れてって」そして「今すぐ連れてって」と言ったレディは、それはレディではない。個人的にはこのジョークはけっこうお気に入りです。この白井君のセリフのバックに流れる粋なメロディも、何度見ても飽きさせないひとつの要因に確実になっています。そして3人目はのりたま。「今朝、家の前にかすみ草が咲いておりました、とても美しゅうございました」「・・・」「ひよこはお好きですか?」「そうでもない」「失礼いたします」実は前半「ひよこが好きな人に悪い人はいない」って名言があったんですよね。この使い方もうまいです、本当。兄に続いて登場したのはロッキー、筒井君。ネタはもちろん「赤い洗面器の男」古畑の中浦たか子(桃井かおり)のDJ番組とこっちと、どっちが先だったっけ。ま、とにかく、21世紀となった今でもそのオチが解明されていない三谷お得意のもってまわった小話ですね。それにしてもこのドラマの彼の初々しさは素晴らしいですね。いや、このイメージが強烈すぎて、他の役柄がやりにくかったんじゃないかな、この先。なお、赤い洗面器シリーズについては このページの考察に詳しいので興味ある方は是非参考にして下さい。そうか、三谷作品にすでに7回も登場しているんですね。■男性陣がことごとく打ち負かされる中、この空気を見事に取っ払ったのは鈴木京香さんのあの有名なセリフです。Alors、 mon bebe .Ta bouche ne marche pasアロル モンベベ タ ブゥシュ ヌ マルシュ パ直訳すれば、「もしもし、私の赤ちゃん。あなたの口が進んでませんよ」になるそうです。■ドラマから発散されるカタルシスという点では最高の部類に属するこの回の後半。この三条さんのセリフは従業員の思いと視聴者の気持ちが見事に一致した瞬間。それを後押しするような千石さんの含蓄ある言い回し。そして実はこの言葉には上のような意味があったと証される展開。この辺の積み重ね方につくづく感心してしまう。これで終わりかと思えば、最後にあのSPが来週店を予約していたというエピソードを持ってくるという締めまで用意した脚本の見事さに感動しました。■同じ数のエピソードがあっても、その並べ方ひとつでここまで物語を高めることができるのかという見本みたいな回です。ひとつでも順番を入れ替えるとこんなに劇的な効果は生まなかったとも言える。あのデザートのチェリーの瓶の蓋をSPが開けるあたりからの展開はたまりません。再見のたびに涙腺が緩むのは物語の内容はもちろんだけど、その構成の巧みさに唸ってしまうところに原因があるのかもしれませんね。

2005/05/21

閲覧総数 2555

-

5

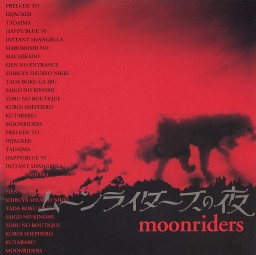

ムーンライダーズの夜 / Moon Riders

01. プレリュード・トゥ・ハイジャッカー 02. 帰還~ただいま 03. ブルー分のハッピー(アルバム・ヴァージョン) 04. インスタント・シャングリラ 05. まぼろしの街角 06. 永遠のエントランス 07. 渋谷狩猟日記 08. ただぼくがいる 09. 最後の木の実 10. 夜のブティック 11. 黒いシェパード 12. Damn!ムーンライダーズ 13. 冷えたビールがないなんて(インフレアド・レイ・ミックス) ■たとえば大の親友が突発的な犯罪に巻き込まれて生死の境をさまよっていたとする。それでもこちらには出来ることは何にもなくて、ただ遠くから事の成り行きを固唾を呑んで見守っているだけ。■実際このバンドのメンバーのひとり、武川雅寛は日航機のハイジャック事件に巻き込まれる。巷では教祖麻原奪還を試みた信者の犯行などというデマも流れたが、警察が突入して無事人質になった乗客は皆、解放された。■事態の結末によってはバンドの解散も心の隅に考えていたメンバーたちは安堵し、その帰還を祝福する。ただし、M1のタイトルは被害者たちに向けた祝福の歌ではなく、加害者側であるハイジャッカーへの哀歌である。■アルバム発売時、今はなきパワステで行われたライブの冒頭、このテーマが流れた後で「ただいま」と言いながら現れた武川氏の登場シーンにはちょっと泣けた。ただこのバンドが一筋縄ではいかないのは被害を受けた者たちの物語に固執することなく、事件を起こした加害者側への関心の方へより強くベクトルが振れる点にある。■M4は村上春樹よりも先にオウム事件に言及した文化遺産のひとつ。「インスタントシャングリラ、どこにもない場所につどい、散開しろよ」なんて表現を歌詞として成立させてしまっていることがなによりスゴイと思う。「失望が先にあるからよ 生きてきたよ」という歌い出しからして、このバンドの創作の立脚点を物語っている。つまりM3で歌われるように Blue と Happy は相対するものとしてではなく、Blue という風景 の中に占める含有率としての Happy というとらえ方になっている。もともとやるせない世界にどれだけ幸せみたいなものが見いだせるかというところに興味の対象を設定しているわけだ。■アルバムテーマは「夜」。音楽が創作される時間帯はアフリカでも中南米でもない東京という都会では人が寝静まった夜にこそふさわしい。M7もM8もM10も、そしてもちろんM11も人が内省的な気分になれなければ出てこないメロディやフレーズばかりだ。■ドントラ以降の90年代作品の中では最も好きな一枚である。少なくともポップだと呼べる曲は1曲もないけれど、6人それぞれの提供曲がどれも突出することなく、並列に物悲しい。特に終盤のM10,M11あたりの詩と文学みたいな流れは着地できない高みに登りつめてどこまで行ってしまうんだろうって途方に暮れるが、M12によってそれらはことごとくぶち壊され、夜の都会に引きずり下ろされる。生まれついての”ももんがもん”には積み上げてきたものを全て台無しにしてしまう脱力感がある。でもそれが無ければ、このバンドのアイデンティティもまた無くなってしまうのだ。■「ムーンライダーズの夜」というタイトルは「フェリー二のローマ」とか、「トリュフォーの思春期」みたいな映画の匂いがする。そういえばアントニオーニにもまさしく「夜」という作品があった。このバンドのブランド志向は結成から20年経ったこのアルバムでも変わらないということだな。(このアルバムから10年経った今でも)裏ジャケットに映った6人の衣装もまた山本耀司によるDCブランドであるように。チョイ悪なんて言葉がまだなかった頃、すでにその精神だけはこのバンドの中に宿っていたんだと思う。

2007/03/16

閲覧総数 505

-

6

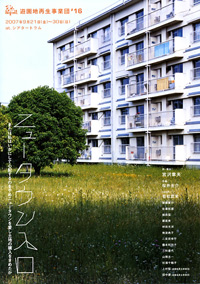

ニュータウン入口 / 宮沢章夫

■『ニュータウン入口』 (または 私はいかにして 心配するのをやめ ニュータウンを愛し 土地の購入をきめたか) そう、まるっきりキューブリックのあれである。宮沢章夫作・演出の遊園地再生事業団の舞台をNHK芸術劇場で見た。■この芝居はまず最初にリーディング公演があり、続いてプレ公演、そして本公演(三軒茶屋・シアタートラム)と段階的に補強され、完成されたものである。そして今回のテレビ版はさらにイマージュと題されたビデオ映像が追加され、より多面的によりテレビ的に物語が展開された。■追加された映像にはレンタルビデオ店主役でライダーズの鈴木慶一が出演。この人と宮沢劇の縁は97年の「あの小説の中で集まろう」以来。Tokyo No1 Soulset の曲がモチーフになっていた芝居だった。あの時も慶一さんはよくわからないおじさん役で舞台に立っていた。終演時には毎日違った曲をDJとして流していたっけ。一番前の席で観劇(感激も)した覚えがある。たしかまだシアタートラムが出来たての頃だったと思う。■ビデオ映像を加えたことによってますます表現の幅が広がっていたと思う。実際の舞台でも生の役者たちの演技、それをスクリーンに移すライブ映像、あらかじめ撮影されていたビデオ映像が入り組んで混在していた芝居だったのだが、今回の放送はさらにその芝居をパッケージ化して見せる第三者の視点を挿入し、まるで表現の万華鏡といったところだ。■ギリシャ神話、石器捏造事件、14才の国、パレスティナ問題、カルト教団・・・。様々なテーマが入り組んで、そのどれかに思い入れのある人から見れば、心当たりのあるセリフがあちらこちらに繰り出されているように聞こえるのだろう。この作家の芝居独特の唐突なモノローグや何度も何度も繰り返される意味のないセリフの応酬も健在。■役者は声が命。寝ころんだり、変な格好をしたり、踊りを踊ったりしながらも、登場する人物たちの滑舌はしっかりしている。リーディング公演から数えれば、何十回何百回と同じセリフを重ねている彼らからしてみれば、そのくらい出来て当然なのかもしれない。現代詩のような、あるいはCMのキャッチコピーのような突然朗々と発せられる言葉の力に時として心のここら辺がざわざわしてしまう。■物語の全貌がわからない。結局何が言いたい芝居なのかはわからない。あらすじを読んでもよく理解できない。それでも面白かったと思わせるものは何か。あ、今何か大事なことを言ったみたい。あ、この表現はすごく深いことを表しているような気がする。そんな場面が5分に一回は登場するからきっとそう感じるんだと思う。そういえば宮沢章夫のエッセイに「わからなくなってきました」という名の作品があったっけ。

2008/04/18

閲覧総数 166

-

7

フォーク / スネオヘアー

01.ストライク02.テノヒラ03.LIST04.会話05.夢の続きのようなもの06.自我像07.フォーク08.ヒコウ09.The end of dispair10.くだらない言葉 はしゃぎすぎた場所11.エコー■タイトルが良い。私、簡単に騙されましたもん。「フォーク」って言ったら、普通 Folk の方を思いつきますよね。フォークソング、どちらかというとギター一本で優しげなメロディってやつですかね。すっかりそんなつもりで聞いていたわけですよ。そしたらM7の歌詞がスーッと頭の中に入ってきまして、あ、やられたって感じ。僕の中にあるフォーク それで毎日を突き刺して トマトみたいに食べてしまえばいいさこっちの Fork だったんですね。そういえば、ジャケットでも疑似家族4人がみんなそれを手にして、焼き魚を突き刺そうとしています。■私みたいなおじさんにとっては、現在のJポップシーンにおける贔屓のアーティストの発掘みたいなものの必然性はすごく希薄なわけです。正直、どれも同じように聞こえてきて、具体的に引きこまれる何かというのは、メロディであったり、曲調であったり、ルックスであったり、歌詞であったりするのですが、どうしてもこの人らの作品を追っかけたいと思わされるものは本当に極く僅かなんですね。■でもねぇ、かといって、70年代、80年代に聞きまくっていたものの追跡、そして、聞き逃している様々なジャンル(クラシックやジャズも含めて)の傑作たちの発掘ばかりでは、今現在を生きている意味みたいなものがないんじゃないのかって思いもあるんですよ。■スネオヘアーとしては3作目のフルアルバムである。スタイルとしては、自分の中に収まりきれないほどの表現の発散という意味で、今年初めに出た中村一義の「OZ」に似ている。前半はすごくキャッチーな曲が並んでいる。特にシングルにもなったM1、M2あたりのメロディラインは草野マサムネ・テイストであのバンドのファンも飛びつく出来だと思う。ただ最後まで聞かないと、この人の特徴はつかめないままに終わってしまう。それだけラスト数曲の屈折ぶりが彼の趣向を物語っていると見た。 ■みんな同じに聞こえてしまうと書いたが、若いアーティストたちは、それぞれがみんな、自分たちだけのものを探して自己主張をしようとしている。人と同じようなことをするというのがこの時期一番彼らが嫌がることだからね。でもそれを少し離れたところから見ているおじさんたちは、彼らのそんなあがきもまた同じように見えてしまうのである。■なんて上の文章で終わったら、私も彼らから見れば、よくいるつまらないおじさんに見えてしまうわけで。いや、違いがわかるぞって言って終わりにしなきゃならないな。へへへ。さて、彼の新曲は、あるアニメの主題歌に決定したそうだ。その情報は内容充実のこのHPで確認して下さい。 ← please vote!

2005/04/24

閲覧総数 200

-

8

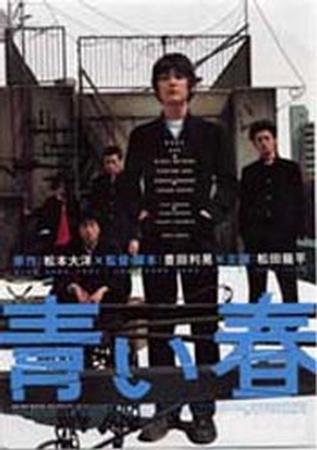

青い春 / 豊田利晃

■「しあわせなら手をたたこう」って、そりゃぁ良い歌だけれど、時と場所をわきまえて歌ってもらわなくては困る。間違っても地上ウンメーターの屋上のフェンスにしがみつきながら、手を離して何回叩けるか、なんてゲームを面白がってはいけない。いいかい、これは映画なんだぞ、ちゃんと防御ネットもスタントマンも護身用ロープも身に纏った中での撮影なのだぞ。松田龍平が平気な顔して見えるのは、そんな行き届いた環境があってこそのかっこよさなんだぞってことは知っておかなければならない。この物語はフィクションであり、なんてお決まりのフレーズの後に、良い子も悪い子もマネをしてはいけません、というテロップを最後に入れてもこの作品の魅力は殺がれないと思う。■で、この物語の中には良い子も悪い子も両方とも出てくるかといえばそんなことはなくて、少なくともスポットが当てられるのはみんな良い子には見えない。早弁、たまり場、パシリ、喫煙、バイク、喧嘩、カツアゲ、ヤクザ、そして殺人。悪の難易度はSからLLまでそれこそ網羅されているのだが、それらがだいたい並列に描かれているところが「青い春」という作品自体のセンスなんだろう。(原作の松本大洋は未読ですが)■冒頭屋上からこのカッコいい奴らが降りてきてそれがスローモーションになり、ミッシェル・ガン・エレファントの音楽がかぶさってくる一連の流れはまるで男子校のレザボアドッグスだった。■キャストはほぼ全員がクローズアップにたえる面構えを見せてくれるのだが、最初に引きこまれたのは青木役の新井浩文のカメラの方を振り返った時の顔つき。その視線の先には今新しく番長になったばかりの幼なじみ九條君(松田龍平)がいるわけで、彼に対する複雑な感情がその一瞬で切り取られたかのような表情が印象的。■そして、「パッチギ!」とはまた違ったタイプの危ない男を演じた高岡蒼佑。学ランとクラシックギターと銀縁のメガネとアイスクリームと肉切り包丁と。くわえタバコでギターを弾いている彼を踊り場で見つけたら、たとえ私が高校の生徒指導の教師であったとしても、一瞬見とれてしまうだろうオーラがこの人にはある。■甲子園の夢やぶれた大柴裕介がヤクザになった先輩に声をかけられ「グッドタイミングです」と言って、学ランを塚本高史に渡し、軽々とフェンスを乗り越えベンツに乗りこんでいくシーン。坂を駆け下りながら彼のつぶやく七五調の青春賛歌がまるで寺山修司のように聞こえた。■そして松田龍平の父親譲りのあの無表情と手足の長さ。好きなシーンは彼が校庭でひとりドリブルしてゴールに向かってシュートするいくつかのカット。彼が本格的にサッカーをやっているようには全然見えない(実際ほとんどのシュートが枠を外している)けれど、背後からそのシュートシーンを映すカメラアングルをすごいなと思った。■映画のラスト付近で彼らの場所である屋上すれすれのところを飛行機が飛んでいくシーンがある。あれは飛行機が極端に飛行高度を下げたのか、それとも青木が立ったあの位置がずいぶんとまた天国に近づいたのかどっちだったんだろう。それにしてもあの巨大な物体が画面に現れた迫力は圧倒的だった。■松本大洋原作作品としては「ピンポン」も素敵な映画だった。でも私はこっちの方が俄然好みである。監督豊田利晃がこの原作の映画化権を獲得した時、真っ先に思いついたのは主演の松田龍平の起用ではなくて、ミッシェルガンエレファントの音楽の方だったんじゃないかと思っている。私だったら最初に思いつくのがストーンズの「Paint It Black」であるが、このミッシェルの音はそんな予定調和を許さないほどこの映画にマッチした。この作品の魅力の半分以上は彼らの音楽であるといっても過言ではないと思う。

2006/07/29

閲覧総数 615

-

-

- 東方神起大好き♪♪ヽ|●゚Д゚●|ノ

- 東方神起 20th Anniversary LIVE TOU…

- (2025-08-16 16:45:05)

-

-

-

- あなたが夢中なセレブゴシップ&Kア…

- 天気悪いなあ~ 雨降り心配の小さく…

- (2025-04-26 15:25:48)

-