-

1

ベルギーの有名レストラン、ブリュノーBruneauでランチ

まだ昨年9月のヨーロッパを訪れた時の話が終わっていません。もう少し残っているドイツワイン関連は一時中断して、2日間いたベルギーのことについて数回書いていきます。まず2日目の昼に訪れたレストランBruneauブリュノーのことを。僕が食レポをしてもしょうがないので写真多めで、様子がなんとなくわかればいいかな程度に書いていきます。今回はドイツでは場所と時間の関係でワイン中心になるのがわかっていたのでベルギーではおいしいものを食べようと思っていました。まあ毎回ベルギーが一番食の比重が高いのですが。高級なレストランで割安になる昼に食べる、というのを前回したので今回もすることにしました。あまり時間がなかったので移動の時間がないのでブリュッセルの中から選ぶことにしてブリュノーに決めました。今はミシュラン1つ星ですが3つ星の時もあった有名なレストランです。シーフードが得意ということも選んだ決め手です。一番行ってみたかったレストランが休みの曜日だったということもありますが。 ブリュッセルの中心から地下鉄で20分近くのところのSimonisという駅で降ります。郊外の町で木々のある土地もけっこうあって穏やかな空気が流れていました。この町には駅のすぐ近くにゴディバの工場があります。 駅から15分くらい歩いた店がほとんどない道の連なっている建物の中にブリュノーはあります。客室はそんなに広くはありませんでした。これを撮っている僕の席はちょうど真ん中くらいで後ろの奥行きも2テーブルです。昼は夜よりはかなり安くて40ユーロのコースです。前菜、メイン、デザートを3種類くらいの中から選びます。 まずはアミューズから。トリュフなど高級食材も使われていました。前菜はロブスターの身入りのクリーム仕立てのスープです。ワインは白と赤をグラスで頼みました。白をお願いしたらプイイ・フュメが注がれました。やさしいけれど重厚さ(凝縮感)もある、とメモにありますが味はまったく覚えておりません・。赤はブルゴーニュ2009です。どちらもグラスで飲めるのではかなり良いものだなという印象だったと思います。メインは豚肉を選んだのですがこちらが出てきました。見た目でもわかりますが食べて確信、トンカツです。といってももちろん日本のトンカツとは別物で興味深くそしておいしくいただきました。ソースもウスターソースっぽいのですが野菜など色々入っているのでコクと甘みが違いました。デザートは、すごく食べたいというものがリストになかったのでベルギーということでチョコ系を選びました。メインでけっこうお腹いぱいいになっていましたがおいしかったのでたいらげました。もう満足だったので、食後のドリンクを訊かれていらないと答えたら下のものが出てきました。 ここから選ぶ、ではなく全部です。多すぎですよね。ブログなどでベルギーのレストランの記事を読むとどこもデザートの量は多いようです。デザートにも重きを置いている文化だからチョコレートやワッフルといったデザート系もベルギーは盛んだということを納得しました。さすがに何も飲まないでこれを食べるのはきついので甘いワインを頼みました。白がくると思っていたら赤でしたが問題ありません。ローヌのRasteuでした。さすがにお腹いっぱいだったので数個残しました。お酒を飲むと昼にしてはいいお値段になりましたが良い体験ができました。こういうレストランのサービスも勉強になりますし。高級感があるとういうこととたくさんの人でサーブしているので常に見られているであろうという事もあって背筋が伸びていました・。料理自体に関しては大満足とまではいきませんでした。値段にあわないとまでは思いませんでしたが。前回のブリュージュでのレストラン(星なし)での感動が強すぎたということもあると思います。とはいえ凝った創作料理を体感できること自体でうれしいです。日本でこういう高級店に入るには勇気とお金が必要なのでベルギーに行った時だけこういう場をこれからも楽しもうと思っています。次回はベルギービールについてです。

2013.02.01

閲覧総数 588

-

2

醸造所訪問 ビュルクリンヴォルフDr.B?rklin-Wolf ドイツワインらしくないドイツワイン

フォルストからたしか30分くらい歩いて隣町のヴァッヘンハイムWachenheimに到着しました。たどり着いたころにはけっこう疲れていた、という記憶しかもう残っていませんが。ここでの目的はファルツ3BのひとつビュルクリンヴォルフDr.Bürklin-Wolfを訪れることです。ダイデスハイムの試飲会には出ていなかった醸造所でぜひ飲んでみたいと思っていたところがここなのです。実は前日にデュルクハイムから歩いてクローズの30分くらい前に到着したのですが、用事があるから早く帰りたいからまた明日来てくれと追い払われて再訪したのでした。ここについては詳しく書いている方もいますので、試飲レポートというよりは自分の感想というのを中心に書いていきます。要はワインのレポートにはなってないということです。ご了承ください。どういうワインを飲みたいのか、何本くらい購入するのか、ということをリサーチされてから試飲が始まりました。ここのラインナップの体系は大きくわけて三つに分類されています。一般的なドイツワインの等級表記は使っていませんがわかりやすいです。QbA、カビネットクラスに該当する、畑名ではない10ユーロ以下の低価格のワインが数種類あって、プルミエ・クリュPCとつけられている畑名のシリーズがあって(09年産は7種類)、一番上のクラスがグラン・クリュGCでPCとは違う畑のワインがリリースされています。GCをグローセスケッヴェックスと認識するのが妥当ですが、PCでもGG級のワインはあると思います(畑を認定されないとGGにはできないので質でという意味でです)。甘口でアウスレーゼ以上のもありましたがそれ以外はすべて辛口ワインです。表記だけでなくこういった点もフランスに近い感じがしました。自分で郵便局でワインを送らなければいけなかったので6本くらいしか買えないのでPCから試飲を始めました。畑ごとに味の特徴が全く違うということで、好みの味わいを訊かれてそれにあったワインを出してくれるというスタイルとなりました。PCプレミアクリュは4種類試飲しました。後から飲んだGCよりPCのほうが今飲んでも充分美味しいというものが多かったです。今までに飲んだこの近辺の畑のワインよりもひとことで言えば複雑さが違うという印象でした。特にWachenheimerのGerümpelは口の中で力強さが広がって、今までに飲んだファルツのワインとは異なるものでびっくりしました。PCは価格が16ユーロで一律なので、物によってはとてもお買い得だと思います。20ユーロ以上するグローセスケヴェックスより確実に質が高いというものもあると思いました。ただ、ヴィンテージによって畑ごとの味が違うし、時間の経過による変化がけっこうある醸造所なので飲み頃もそれぞれが異なるので、実際に試飲して自分が飲むのに適したワインを見極めないとお買い得なワインを探すのは難しいと思いました。GCグランクリュは三種類試飲しました。2009年産はまだ若すぎて味がわからないとのことで(訪れたのは9月中旬)GCは2008年産の試飲となりました。ルッパーツベルクRuppertsbergのこの醸造所の単独所有畑(モノポール)のGaisböhlのGCは、それまでに飲んでいたルッパーツベルクの他の畑のグローセスケヴェックスとは全く異なるものでびっくりしました。重さと複雑さが断トツに飛びぬけていました。ここまで違うというのは驚きでした。他のワインでも共通する醸造の違いとこの畑の土壌の性質の違いによって唯一無二なワインになっている気がしました。このワインは購入して日本ですでに飲みました。醸造所で飲んだ時より細く感じたのですが、マイナスイメージというわけではありませんでした。ただ若干閉じてきているのかなと思いました。日本で飲んだ時のほうがアルザスのワインを連想させました。味わいの要素が減っていたので土壌から来る特性を感じやすくなったのでそう思ったのでしょう。確かではありませんが土壌の質がこの畑はアルザスに似ているのではないかと思います。しかしアルザスのワインと間違えるというものではなく、要素はあるけれど唯一無二なワインとなっていて、これは土壌のポテンシャルとこの醸造所の醸造技術によるものだということは間違いないと思います。今回試飲した中で一番驚いたのはウンゲホイヤーUngeheuerのGCでした。一言でいえば非常にパワフルでうまみがあふれていました。これも購入して一本はもう飲んだのですが、やはりすごいなーという印象でした。昼に抜栓して残ったのを夜にも飲んだのですが、花のかおりが強くなっていて高貴なワインになっていました。フルーティーさはないので僕が好んで飲むようなラインガウのほうのGGとは異なるベクトルですが、僕の飲んだ辛口ワインの中ではトップの部類に入ります。数年経つともっとすごくなる気がするので次に開ける時が楽しみです。醸造所を訪れた数日後にクロスターエバーバッハでの全国のGGが集まる試飲会に行ったのですが(レポートを書いたつもりでしましたが書いていませんでした・)、時間がなかったのでヴォルフの09年産は、一番高い(70ユーロ)キルヒェンシュトゥックKirchenstückのGCだけ試飲しました。すごくフルーティーで甘みがあって僕が醸造所で飲んだGCとは全く異なる味わいで驚きました(おいしいけれど飲み頃はまだ先だとも感じました)。ヴィンテージが違うのもあると思いますがやはり畑の特性が一番だと思います。もうひとつ、どの畑も統一した思想で醸造しているのかと思ったら(僕はフランスに近い味わいを意識しているのかと考えていました)、このワインを飲んでそうではなく畑の個性を重視したワイン造りをしているということが明確になったのが収穫でした。辛口ワインを飲んでいて全体として感じたのは、ここのワインはドイツワインであってドイツワインでない、ということでした。ブラインドで飲んでも多くの人がドイツのリースリングとわからないものが多いと感じました。ファルツらしいワイン、としてここのワインを出しても違うなーと思ったのです(前述のキルヒェンシュトゥックのように適しているものも中にはあるうでしょうが)。何を持ってドイツワインらしいのかと説明するのは非常に難しいのですが(酸ということだけは言えますが)、ファルツ産のすばらしい辛口のドイツワインという枠にあてはまらなくて、そういうくくりをとっぱらって世界に通用する辛口ワインだ、というイメージを持ちました。他の国のワイン好きにも気に入る要素を持っていることと他の国にはありえないワインであることからそう思いました。木樽、天然酵母、ビオ、という方向性を近年は打ち立てていて、これが近隣の醸造所のワインの味わいとは異なる唯一無二なワインを造りだしているのだと自分の中では納得しています。過去にこの醸造所のワインを飲んでイメージしている方は近年のヴォルフは別物になっているということを認識してほしい知ってほしいと思いました。。最後に古酒のアウスレーゼも試飲させてもらいました。97のGaisböhlと98のPechesteinです。どちらも全く甘さがなく、ラインガウのアウスレーゼとは全く異なる熟成したワインで、とても興味深かったです。フルーティーさが全くなくゴツゴツしていたというのをかすかに覚えています。どちらも購入するほどの自分の好みの範囲には至らなかったですが、Pechesteinのほうが好きでした。ここの若い甘口ワインを飲めなかったので、正しい推測かはわかりませんが、若いうちは他の産地の甘口ワインと同じニュアンスもあるような気がして、しかし熟成すると構成要素が違うので他の産地とは全くベクトルの異なるアウスレーゼになるのだろうと考えました。たくさんは飲んでいませんし、説明も細かくは聞かなかったので体系だててこの醸造所を知ることにはならなかったのですが、この醸造所のすごさと特徴は垣間見ることができた訪問になったので収穫はおおいにありました。機会があったらこの醸造所のワインはどんどん飲んでいきたいと思わせる興味を誘う要素が満載の造り手です。

2011.08.08

閲覧総数 84

-

-

- ★居酒屋★

- 福岡 千早 居酒屋 貴

- (2025-11-23 09:34:36)

-

-

-

- 日本酒の良さを広めよう!

- 大吟醸 光武「だいぎんじょうと孤独…

- (2025-11-19 22:31:47)

-

-

-

- ソフトドリンクについて語ろう

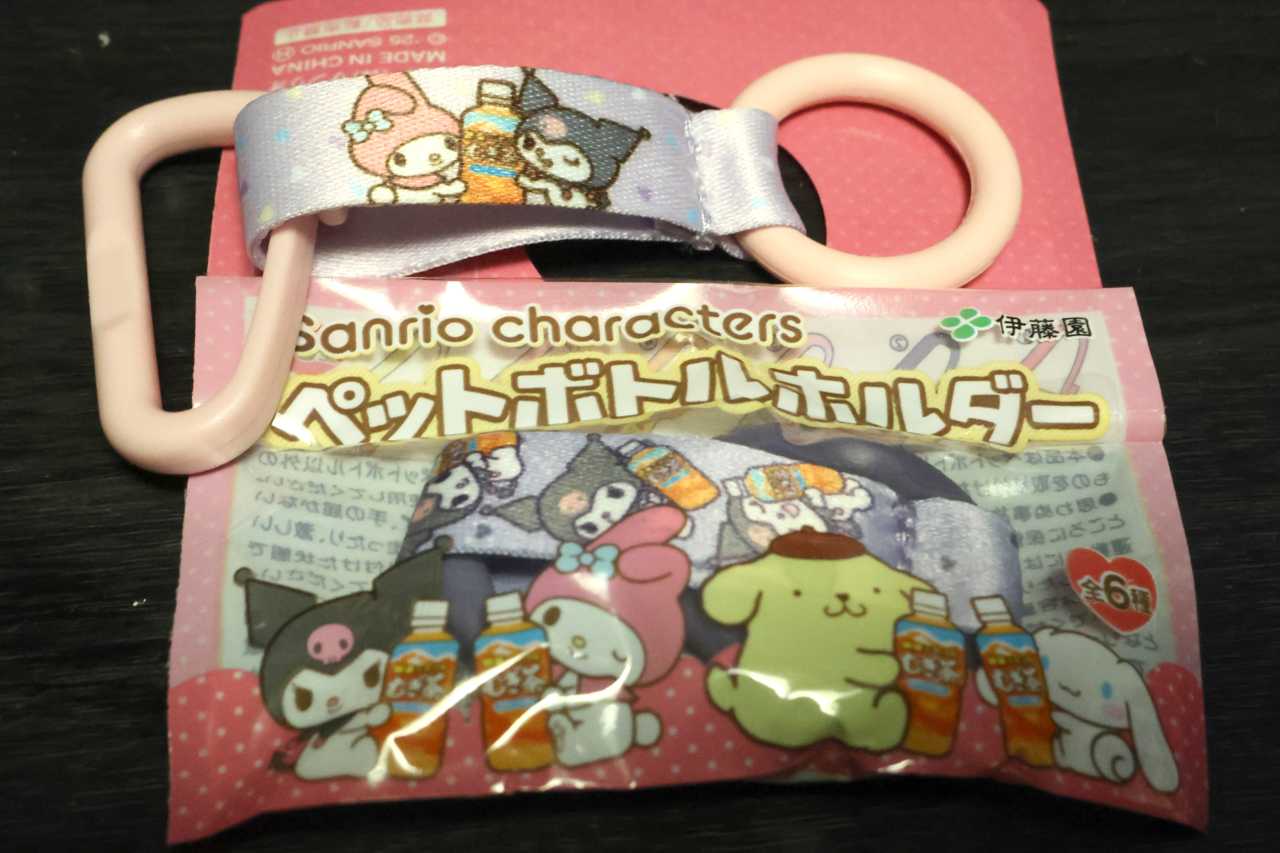

- 伊藤園 むぎ茶 サンリオ ペットボ…

- (2025-11-13 12:30:20)

-