鮎ダモ作成・・前編

1.タモ枠購入・・修正編

06富士川釣行で鮎ダモを落とした時、予備が欲しいな~と思っており・・・そんな中、予備の鮎タモを自作しよう!と随分前から考えていました。

木から切り出す?それとも、木の皮を剥いだものにするか・・・。

お世話になった方々のHPや、色々なHPを閲覧しているうちに益々作りたくなり・・・。

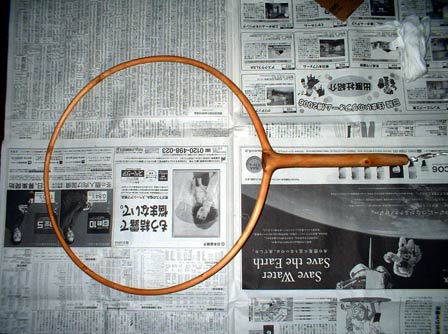

悩んでいましたが、結局は手頃な値段に惹かれ・・・下記写真の様な半完成品を購入(笑)

材質はカヤ(甘い香りがします)枠径は39cmでした。

ウレタン?らしき塗装が薄くしてあったのと、柄の部分が26cmと極端に短く・・・。

買って後悔、重心バランスが最悪でした(泣)

暫し睨めっこをしてから、「塗装やり直し&柄の部分延長」を決意!

#150→#320のペーパーでガリガリと塗装を剥ぎ、柄の端も石突を取付けられるように大胆にもカット。

枠のゆがみも若干直して・・・キズに「砥の粉」をすり込んで、第一工程が終了しました。

(次は#600番のペーパーをかけ、下地終了予定)

初心者という事で・・・皮剥ぎ、輪作り、歪み修正の工程を省略しています。

2.石突き購入編

前回、カットした柄の端に取り付ける、石突き部を探す為に「近所の釣具屋」&「東○ハンズ」へ。

(これが無いと木材の加工完了とならないため、塗装工程に入れないのです)

釣り具屋さんでは石鯛竿用の石突(ウチワ状)はありましたが、他の材質はナシ。

タモの柄の断面寸法は楕円(25×20mm)で、結局そのサイズに合う素材を求めて都内を彷徨います。

探し回ったハンズ3件目、鹿の角はクラフトコーナーに置いてなくて、皮製品のキットコーナーに各種陳列していました。

なんだか色々な素材が売られていてビックリです。とまぁ、最終的に寸法が満足できたのは・・・下記の「鹿の角」のみ。

早速購入し、自宅へ・・・適度な位置でカット。

その後、表皮の傷を適度に研磨→柄との接続面の研磨を#120~#1000番のペーパーで4時間ほどかけて作業。

換気はしていたものの・・・部屋中「歯医者さんで治療中」の匂いの中、手作業で頑張りました(笑)

なんだかんだと艶出し、削りがなかなか大変なものでした。

切断面をよくみると柄は楕円、角は菱形のため・・・取り付けに加工が予想されます。

3.石突き加工編

まずは「鹿の角の断面研磨」・・・10mmのマスキングテープを環となるように鹿の角に巻きます。(これで垂直削り面が出る)

削り面まで削ったあと、人間の手ではどうしても □く磨こうとしても、∩丸く磨かれますので・・・研磨面にマジックを塗り、#320のペーパーで研磨します。

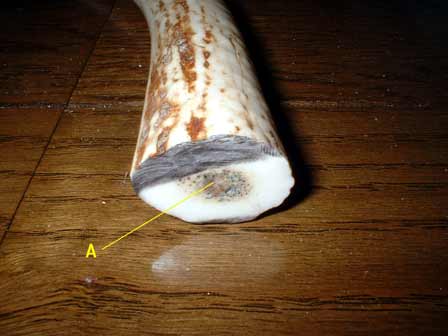

上記写真は研磨途中ですが、都度マジックを塗り・・・数回こすって消える程度の面出しをしました。

次は写真Aの鹿の角の海綿体(ボンドを吸い込むようです)へ キリ→ドリルで下穴をあけます。

鹿の角にキリで垂直を出してから、Φ1.5→Φ2.5→Φ3.2で約30mm下穴をあけました。

続いて写真下の「M4×50全ネジボルト」をねじ込みます。

(このときバイクマフラー加工、スタッドボルト取付けの様に、ナット二つをガッチリ固定してねじ込めば・・・ボルト締めの様にタップを切りながら簡単に入っていきます)

しかし下穴部が海綿状のため、ねじ山がすぐに劣化します。固定するにも特別な処置が必要とのこと。

入ったネジと同じ位置になるように・・・タモの柄に上述のように下穴あけ、ボルトでタップ切ってから鹿の角と合わせます。

(接着は塗装後を予定)

接続したタモと鹿の角です。・・・なんとなく形になってきました(喜)

B部分が段差となっているので、鉛筆で鹿角の断面をマーキングしてから・・・カンナを使って削り込んでいきます。

「シャー。シャーッ」と削り節を削る加工ですが、研磨(#80~120番のペーパー)でも対応可です。

ある程度削る度に何度も鹿の角と合わせ、柄を削り込みます。

最後は#320→#600のペーパーで研磨し「形合わせ」終了です。

続いて、鹿の角と柄の隙間があるので最後に此処を修正します。

まず、研磨された鹿の角断面に2B程度の鉛筆を使って真っ黒に塗ります。

真っ黒の角断面をタモの柄に摺り付け、柄の断面が黒くなった所を削り込みます。

チマチマした根気のいる作業ですが、焦らず行いました。

(今回の工程は、各工程を1日ごとに分けて・・・帰宅後じっくりと作業しました)

とりあえず、鹿の角が石突きとして接続されたタモの柄です。

4.タモ枠用塗料・・・本漆について

(網取り付け用ピン下穴加工)

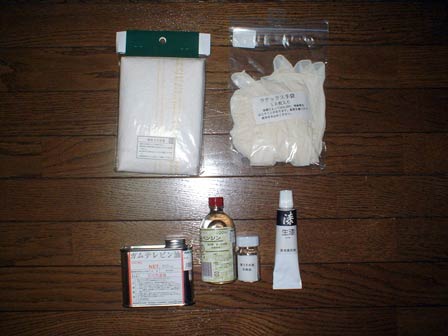

使用する塗料は「本漆」を使用します。

(昔、山漆の木に触ってしまい・・・カブれて大変なことになった過去があるだけに・・・少々不安です)

実は自宅に妻の漆道具があり、以前からタモ作成をお願いしていたのですが・・・「漆と道具は使っていいから、自分でやりなさい!」とのことで・・・。

漆の詳しい性質については省略しますが、天然塗料であることと、そして堅牢な塗膜となって酸やアルカリ、塩分、アルコール等に対しての耐薬性や防水、防腐性があるとのこと。

(ただ、紫外線には弱いようです)

使う漆は会津の漆・・・今回はタダなのですが、塗料としてみれば・・・かなりいい値段です。

「漆は塗りよりも乾かす事の方が難しい」らしく、乾かすのにとても気使う工程だと聞きました。

なぜなら漆は一般塗料の乾燥と違って、空気中の水分から酸素を取り込み、酸化重合を促進して、硬い皮膜をつくって乾燥するとのこと。

したがって、漆が硬化するのには・・・適度な温度(25℃)と湿度(85%)、そして10数時間の乾燥時間が必要なんだそうです。

漆職人さんたちは室(ムロ)と呼ばれる大きな木の棚の中に、湿らした布などを吊るし、保湿しながら乾かすとのこと。

私も大きめのダンボール箱(引越しで使用したもの)を再利用しようして、室を作ってみました。

(後日紹介します)

タモの塗り方については・・・今回は「拭き漆塗り」で仕上げてみようと考えています。

簡単に説明すると「木地に漆を薄く塗る→布で拭き取る」という作業をひたすら繰り返し、木地に漆を染み込ませつつ・・・渋い光沢を出す、漆塗りの手法です。

通常、家具類は4~5回程度のようですが、今回釣り具のため20回以上は「拭き漆塗り」をしてみたいと思います。

また、知人より「仕付け用ピンの下穴加工を塗装前に行った方がいいかも・・・」といった助言を頂き、塗装前にその工程に入りました。

用意するものは、Φ0.8mmドリル、ピンバイス、コンパスです。

枠径が39cmですから、円周は39cm×π≒122.46cm

50箇所ピン打ちするものとして・・・122.46(cm)÷50(箇所)≒2.45cm(間隔)

したがって、2.45cm間隔で50箇所にコンパスでしるしを付け、ピンバイスで軽く下穴をあけました。

その後、塗装前工程ですが、まず手袋を付け・・・#400→#600のペーパーで表面がツルツルになるまで研磨。

(私は、初回の【塗膜剥し】から手袋を使用しておりました。皮脂付着防止の為です)

次に、削りカスを堅く絞ったウエスでふき取り・・・いよいよ「塗り」の開始です。

5.拭き漆編

実は「拭き漆塗り」の前にチョットした準備があります。

それは・・・「室に水分補給」です。

前回・・・簡単に説明したと思いますが、漆の乾燥には梅雨の時期に近い「温度」「湿度」が必要だからです。

したがって、室の底にビニールを敷き、その上に濡らした新聞紙&ウエスを「塗り」工程前に、室へ入れておきます。

タモを室に入れてから水分補給すると、漆に水分が付着してその部分が白く変色したり(ヤケル)、乾かなくなることがあるので先に準備しておきます。

室の準備が終わったら新聞紙を敷き、ゴム手袋を装着して・・・最初の「拭き漆一回目」です。

(A.拭取り紙、D.漆入れ小皿、E.ハケ、F.松精油(テレピン油))

生漆を小皿にとり、松精油(テレピン油)を混ぜるのですが(比率は1:1)初回は木が吸い込むので薄めるそうです。

(後で知りましたが、あまり薄めすぎると乾き難いようです。1:30でも良いかも知れません)

混ぜた漆を手早くハケで塗り、塗った直後に「拭取り紙」で拭き取っていきます。

私の場合、「柄を塗る」→「柄を拭く」→「枠を塗る」→「枠を拭く」→「室へ入れる」といった手順で作業しました。

漆も最初は少なめ・・・継ぎ足しで新しく・・・が経済的だと思います。

(樹齢10年の木から取れる漆の量は約200g・・・そして漆も高価なので無駄には出来ません)

以上で一回目の「拭き漆」完了。下記が室に入れた状態で、乾燥しないようにフタをしておきます。

道具は別途、ベンジンで洗浄して片付けておきます。

室内部の温度、湿度を測定しつつ・・・一昼夜乾燥させます。

(新居はヒーター未使用でも暖かく、早朝で17℃ぐらいのようです)

この作業を今後、何十回と繰り返していくわけですが・・・結構、手間がかかります(笑)

個人的には「カブれるかも?」と思いながら漆塗りをする緊張感も・・・楽しいです。

上は拭き漆1回目が終わり、一昼夜乾燥させたものです。ほんの少しだけ・・・色が付きました。

毛羽立ったところや、木目のところが黒く染まっています。

(A.拭取り紙、B.#1000ペーパー、C.濡ウエス)

その部分にペーパーをかけ、表面を滑らかにして・・・水で濡らし、絞ったウエスで粉を拭取ります。

(その粉もカブれの原因となりますので、注意です)

2回目以降の「拭き漆」は松精油(テレピン油)の量を徐々に減らしていき・・・4回目以降から生漆を「拭取り紙」or真綿に直接付け、そのまま摺込むようにして塗り込みます。

生漆の匂いは「漬物のような香り」ですが、乾くと「甘い香り」に変わります。

一日一塗りの工程ですが、気長に作業をして行こうと思います。

ちなみに下は・・・拭き漆6回目の表面です。

いい感じで木目が浮き出てきました(喜)多少塗りムラもありますが・・・ご勘弁を。