音円盤アーカイブス(12月1月)

この頃のロックウェルは今ほど(いまでも?)有名じゃなかったが

実に素晴らしいプレイを繰りひろげていた。

1曲目、オリジナルのモード曲「STRAIGHT ON」から題名通りストレートに自分のフレーズを畳み込んでいくロックウェルのプレイにいきなり釘付け。続くジョー・ロックのソロもクールでこのアルバムが素晴らしい作品なのを予感させる出来具合。

ロックウェルのテナーの音色は井上淑彦(宮坂高史クインテットに在籍していた80年代初頭)に良く似ていると思う。

音の芯がしっかりしていてその周りを柔らかなベルベットを巻きつけたような暖かくマイルドで柔らかな音色。

フレーズがいつも唄っていて、それでいながらフレーズの端々にハッとするような独創的な工夫が見受けられる。

ジャージーであることを大切にしていて、独りよがりなプレイは決してしない。常に音楽の進んでいく方向と自己のプレイの位置関係を図りながら、良い音楽を作り上げていくタイプのミュージシャンだと思う。

ピアノを加えた通常のカルテット編成でなくヴィブラフォンのカルテットなのが、思いのほか演奏をクールでスタイリッシュな感触に仕上げる効果を生み出している。

4曲目「JO」はロックウェルのソプラノが聴ける間奏曲のようなバラード。

映画「ラウンドミッドナイト」の中で使われたような雰囲気のほの暗いイメージのバラード。

6曲目の「HOW LONG HAS THIS BEEN GOING ON」もその映画で挿入されていたなぁ。ここでもロックウェルはソプラノを吹く。

7曲目、「RECONSTRUCTION」ソプラノによるオリジナルのモードナンバー。

このアルバムいつになくソプラノの使用頻度が高い。

8曲目は古くからの共演相手ヤン・カスパーセンの作品「LOVE EYES」。やはりテナーが素晴らしい。

ジョー・ロックとのデュオで演じられる。

ラストは「SERENATA」。

急速調で抜群にスイングするロックウェルのテナーが聴ける。

メンバーはベースにアメリカ時代のボス、RUFUS REID(B)

VICTOR LEWIS(DS)。

1990年3月録音

安定した実力を誇る無冠の帝王ボブ・ロックウェルの充実したプレイが聴ける一作として推薦する。

先週注文したCDがディスクユニオンから届いたので、まず最初に

これをアップしよう。

JOE BARBIERI/IN PAROLE POVERE(MICROCOSMO)

ユニオンの紹介文にも書かれていたが、ジャズではなく純ボサノバ作品。むしろLATIN/WORLDコーナーで紹介される方が妥当かもしれない。

ジャンルわけはともかくこれは一聴して、すぐに気にいった。

ジャケットのままの音楽がスピーカーから流れ出す。

今日は日曜日。

近くの公園に出かけた。

暖かな陽だまりの中、風に繰れるページを手で押さえながら本を読んでいるといつの間にか眠っていた・・・

遠くの方で子供の遊び声がする。

風に揺れる木々の音が子守唄に聴こえる。

もう少し眠ることにしよう。

まさに陽だまりサウンド、スローライフサウンドだ。

こういう音楽に理屈はいらない。

身を任せて楽しむことにしよう。

ジョー・バルビエリはイギリス人でカエターノ・ヴェローゾ~セルソ・フォーセカばりに見事なポルトガル語で自身のオリジナル作品を唄う。

レーベルはMICROCOSMOというイタリアの会社からのリリース。

明日晴れたら公園に出かけてみよう・・・

3年前HMVの通販で入手したもので、スティーブ・グロスマン目的が購入動機。

テナートリオによる録音はRED盤「WAY OUT EAST」、MUZIDISC「REFLECTIONS」以来のものだと思う。

1曲目「WHIMS OF CHAMBERS」からこの日のグロスマンは好調なのが窺える。速射砲のように次から次へと畳みかけるようなフレーズの連続に、ロリンズのフレーズ(ここではブルーセブンが印象的)をクォーテーションしつつ自己表現していく。

ベースとドラムスは悪いが可も不可もなしといったところか。

グロスマンを刺激するまでには、いたっておらず「ヴィレッジヴァンガードのソニー・ロリンズ」みたいな丁々発止なプレイの応酬は見受けられない。

あくまでもグロスマンの独壇場、マイペースでステージが進行する。

しかしグロスマンのファンにはこれで充分か?

グロスマンの野太いテナーの音がライブにしては結構鮮明に録音されているし、演奏自体も快調だからだ。

ただ、サムシングエルスなものはない。

伝統芸を聴いているかのような気分になるのだ。

選曲もいつものレパートリーだし、(FUNJI MAMAが珍しいか?)

ライブということもあるだろうが、どこを切っても金太郎飴みたいでは飽きるファンもでてくるだろう。

現代テナー界において昔のジャズマン気質を持ちあわせ、凄い時は一種の狂気さえ感じさせるミュージシャンは多くない。

そんな数少ない天賦の才に恵まれたグロスマンだからこそ、一念発起して新たな創造性に富んだアルバムつくりを望むのは、私だけではないはず。

たて!さすらいの風来坊テナー、スティーブ・グロスマン!

グロスマンファンだからこそあえて苦言を呈した次第。

大学2年生の時だったか、H野さんに「オアシス」の土曜会に連れて行ってもらった時の事。

次から次へと見たことも聴いたこともない希少盤が解説付で会のメンバーがかけていって、こちらは、目をまるくしていた。

JACK WILKINSを初めて聴いたのはその時だった。

ギター研究家の樽春雄さん(タル・ファーロウからきている)が新人ギタリストのアルバムとしてキュアロスキューロからでたレコードをかけたのだ。

パット・マルティーノやルイ・ステュアートとの比較論を交えつつ

その解説は具体的でわかり易く、目から鱗な状態に学生の私はなることが多かった。

しばらくして日本盤もでてそのアルバムはすぐに買い求めた。

ケニー・ドリュー・Jrは、JAZZ CITYレーベルなどからでた作品を数枚所有していたが、ここ最近は新作も買わずご無沙汰の状態だった。

1998年に倉敷の「レコード屋」でレコ漁りしていた時見たことのないジャケットを発見。パーソネルを見て買う気になった。

値段は\990だったと思う。

レーベルはCLAVES JAZZ,スイスのレーベル。

他のメンバーはANDY MCKEE(B)AKIRA TANA(DS)

録音は1995年5月18,19日 NY

1曲目のケニー・ドーハム作の「SHORT STORY」からウィルキンスのギターがマルティーノ直系のテクニックでテーマ、アドリブとなだれ込み、熱気のある演奏が展開される。

ケニー・ドリュー・Jrとの相性もよく二人ともテクニシャンなので

ミディアムからアップテンポの曲の出来がよいと思う。

3曲目ミンガスの「EAST COASTING」4曲目「KEEP IN TOUCH」ラストのドリューJr作「THIRD PHASE」(同タイトル作がJAZZ CITYに有り)はケニーが先発ソロ。エネルギッシュで爆発的なアドリブを展開、続くウィルキンスもイーブンなノリの早弾きフレーズを連発。

全員が一丸となったこのアルバム一番の演奏だと思う。

以前日記に書いたセシリア・スミスのCDと一緒に新宿で処分価格で購入したもの。その時は、タンブリーニの名前は全く知らなかったので、おそらくスライド・ハンプトンが参加しているので買ったのだと思う。

実際は1曲目から5曲目、11曲目はイタリアのトロンボーン奏者ROBERTO ROSSIが吹いていてスライド・ハンプトンは6曲目から10曲目を担当。

このアルバムも以前あまり思いつかない編成だと述べたが、トランペット~トロンボーンのクインテット編成の作品。

マルコ・タンブリーニは1959年生まれで、20歳でボローニャの音楽大学を卒業後、フランコ・セリ、ギド・マヌサルディ、ジミー・オーエンス、ブルース・フォアマンと演奏経験をつんだ後、1985年

ウンブリアジャズフェスティバルで本格的なデビューを果たしイタリアジャズ界の注目を集める様になる。

今日話題のファブリッジオ・ボッソのような爆発的なアドリブのキレ、オールマイティーな音楽的器用さはないが、中音域をいかした丁寧で歌心溢れた安定したプレイをするミュージシャンである。

ブルース曲やアップテンポの曲ではフレーズの端々にリー・モーガンの様ないなせなノリを漂わせるところもあり、ジャージーな雰囲気も持ち合わせている。

スライド・ハンプトンだが、思ったより吹けている。

近年の凋落ぶりは痛々しいがこのアルバムの録音時1996年は、まだまだ若いもんには負けられぬと健闘したプレイを披露。

6曲目や10曲目の寄り添うようなプレイ、8曲目のスインギーでジャージーなプレイは特筆すべきものがある。

1~5曲目をA面、スライドの参加した6~10曲目をB面とした場合

私は全体のバランスがとれたA面の方が好みかな。

タンブリーニのセカンドアルバムはいずれにしても作曲、演奏とも水準を上回った高感度大のアルバムとなった。

今年になって閉店してしまった広島のヴァージンメガストアで購入

1996年5月にヴィブラフォンのカルテットで有名曲を演っているので悪いこともなかろうと他にあまり買うCDもなかったのでなんとなく買ったもの。

ベーシストのTHOMAS STABENOWの名前しか当時知らなかった。

ドイツのACOUSTIC MUSIC RECORDSからのリリース。

一曲目THERE WILL NEVER BE ANOTHER YOU

きちんとアレンジされたテーマ演奏のあとやや硬質でメタリックな音色で一直線にアドリブするポーザーのプレイは聴いていて爽快感がある。ピアノのROBERTO DIGIOIAもソロにバックの実力があること窺えるプレイ。

2曲目はジョビンのONCE I LOVEDをクールにプレイ。

3曲目の酒バラの次はジャズオリジナル、シダー・ウォルトンのCEDER`S BLUESとモンクのREFLECTIONSの2曲が演奏される。

CEDER`S BLUESの出来が良い。ピアノ、ヴァイブ、ベースと快適なソロワークが流されてテーマに戻る。

残りの4曲はSPEAK LOW,ALONE TOGETHER,SOFTLY AS IN A MORNING SUNRISE,LOVERMANとスタンダードが続く。

一枚聴いた後の印象・・・

全員がテクニシャンで演奏に文句をつけるところは特にない。

アレンジや選曲、曲のテンポにもメリハリをつけて飽きさせない。

でもなんか面白くないんだなぁ。

全員がソツなくジャズという仕事をこなしている印象を受けるのだ。

なにか作業しながら聴くには快適でさぞ仕事も捗るだろう。

スピーカーと対峙して聴くにはなにかもう一捻りあったほうが鑑賞に身がはいるに違いない。

これは今年発売されたジャズボーカルCDの中で最高傑作の一枚だと

断言する。

sh2oさんのHPを見てその存在を知り中南米音楽から先週届いたばかり。期待を遥かに上回る出来で毎日のように聴いている。

ヴィレッジ・ヴァンガードのビル・エバンスのような録音のピアノのイントロからALDAの深い情緒に満ち溢れた声がながれてきた瞬間

虜になった。ディープな声質でありながら気品に溢れ、相反するとも思われる耽美性も持ち合わせている。

まさに唄を唄う為に生まれてきたとしかいいようのない天性の素質を感じさせる。彼女だったらレストランのメニューを読み上げても人を感動させる唄になるのではないか?

こんな俗ぽっさのないBESAME MUCHOを聴いたのははじめてだ。

ジャッキー・ブレルの有名なシャンソンNE ME QUIIES PASも見事な仕上がり。

唄が上手いのだけではなくて感動させる唄が唄えるのだ。

このことが最も重要。

7曲目のブルージーでさりげないフレーズの端々にブラジル生まれの歌手ならではのサウダージ感覚が盛り込まれる。

8曲目はジョビンのBONITA。ポル語ではなく英語で唄う。

ピアノのジョナサン・クレイフォードとはニュージーランドのウェリントンのライブハウスで共演したのが縁になったという。

ブラジルにクレイフォードを呼び寄せ、ツアーを行なったそうだ。

その結果がこのアルバムとして結実したのだそう。

私の好きなアイリーン・クラール~アラン・ブロードベントに引けを取らない素晴らしいチームだと思う。

今年の最優秀ジャズボーカルアルバム。

いいピアニストだとは、N山さんから聞いていた。

イーストワークスからの過去2枚のCDも聴いていたが、4月にN山さんが主催した越智順子のコンサートを観に行って疑問点が氷解した。大石学がその時のピアニストで実際、生演奏を体験してCDを聴くだけでは分からなかったことが霧が晴れたように分かったのだ。

当日開場のロビーで一人インタビューを受ける大石の姿を目撃した。ひとつひとつの質問に丁寧に受け答えする様がうかがえれた。

決して能弁ではないが自分の考えをしっかりもっていてそこには強い意志が感じられる。

立ち居振舞いも同じ。決して派手ではない。むしろ普通のどこにでも居そうな周囲に風景に溶け込みそうな印象。

ナチュラルなのである。

緞帳が上がり、大石のピアノによるイントロが始まった時瞬時に明白になった。

この人は自分と音楽を一体化させることをライフワークにしているんだなぁと・・・

大石のピアノから紡ぎだされてくる音群、大石の作品、全て大石学という人間の等身大の姿を自己のサウンドに投影させた結果によるものなのだと。

だからこの人の音楽は偽りがない。

大河の流れの様に時の経過がゆったりとして、自然に同化できてしまいそうな気分にさせてくれる。

こんなことを書くと一頃のウィンダムヒル系の音楽や宗教音楽めいた感じを想像されて誤解を招きそうだ。

全然ちがって、純然たる極上のジャズなのだ。

アップテンポの曲でも大石のピアノの音は決して走らない。

一音一音が唄っているので、よく聞き取れる。

そしてその音には確固たるメッセージがこめられている。

私にはそのメッセージがピアノから色という形で伝わってくる。

青だったり、濃紺だったり、チャコールグレーだったり、オレンジだったり、黄金色だったり、・・・

自身のオリジナルではその傾向がさらに強まる。

この最新作ではテーマを宇宙に求めたようだ。

HEAVENLY SHEEP,TIMESFLIES,NEBULA,COLORS IN THE DUSK,月と火星、SNOW FLAKE,MOON SHADE,ゆるやかな時間

このトリオも3作目となり、米木康志(B)原大力(DS)のコンビネーションも最高潮に達しているのが実感できる。

大石の音楽を奏でる理想的なユニットに達したと言えるだろう。

今年でたピアノトリオの中で極上の一枚だと思う。

2000年の正月、家内の実家、福山へ帰省していた時、暇つぶしに駅前の福山そごうで中古レコード市をやっていたのであまり期待もせず数少ないジャズのCDを漁っていた時、手に入れたもの。

レーベルがB.SHARPだったのと、トランペットのワンホーンもの、MICHEL HERRとMIMI VERDERAMEの名前を知っていたから買ったのだろう。

1曲目はMICHEL HERRのエレピのイントロにから始まるややフュージョンタッチの演奏。GINO LATTUCAのトランペットは演奏スタイルに関係なく優れたジャズミュージシャンが持ち合わせている陰影感に深く根ざした音のクオリティーがある。

だから、曲調がフュージョンライクでも聴いていてジャズの香りがいやがうえでも匂いたってくるのだ。

2曲目もフュージョン路線。3曲目もそう。

ここで思いたったレコードがある。

なんとなくよく似ているのだ。20年ほど前、TDKレコードからデビューした三宅純というトランペッターのレコードを・・・

日野皓正の弟子だった三宅純の初リーダー盤がちょうどこんなつくりだった。曲調はフュージョン、音色や演奏のクオリティー、音の深み、説得力において一流のジャズミュージシャンが持っている宿命的なもの(音の情報量)を感じさせる。

4曲目の名曲THE PEACOKSで真の実力が披露される。

この難曲をだれずに最後まで吹き切る演奏能力に、感心した。

音色はパオロ・フレスに似ている。

この曲ではMICHEL HERRもアコーステック・ピアノで演奏する。

映画「ラウンド・ミッドナイト」でウェイン・ショーターがソプラノで演奏したバージョンと同じテイストで詩情豊かに綴っていくような演奏。5曲目から8曲目は再びエレピが使われ、楽曲も親しみやすい曲調。

ラストはYOU DON‘T KNOW WHAT LOVE IS。

ハーはアコピを演奏。

ドジャズで締めくくられる。

いやはや、ベルギーにも有能なトランペッターがいたもんだ。

録音は1992年。ベルギー

忘れた頃に新作がでるNYのBROWNSTONE レーベル。

この作品は新作ではなくて1998年にでたもの。

1999年12月岡山のディスクトランスでバーゲン品で購入した。

リーダーのGILSON SCHACHNIKの名前は全然知らなかったがバックの豪華な顔ぶれとジョビンの曲を数多くやっているので買うことにしたのだと思う。

その頃は認識していなくて今は結構名前も売れているミュージシャンが参加している。

MIGUEL ZENON(AS)FERNANNDO HUERGO(B)PAULO PRAGA(DS)

ANTONIO SANCHEZ(DS)など。

CLAUDIO RODITI(TP)BILLY PIERCE(TS,SS)JOHN LOCKWOOD(B)

CAFE(PER)も参加している。

その他数名のミュージシャンが入れ替わり立ち代わり繰りひろげたセッションを収めたアルバムだと思えばよいと思う。

1曲目はセザール・カマリゴ・マリアーノの曲「PEDRA VERDE」

テンポのよいキャッチーなメロディーをもつテーマをRODITIとテナーのANDES BOIARSKYがユニゾンで奏して爽快な出だし。

2曲目はBILLY PIERCEのソプラノが活躍するSCHACHNIKのオリジナル作。ビリー・ピアースはバークリーの先生をしているが、演奏もいぶし銀的なクールなテナーが吹けるミュージシャンズミュージシャン的存在。どちらかというと地味なので一般受けはあまりしないが良いテナー奏者だと思う。

このアルバムにはアントニオ・カルロス・ジョビンの曲が3曲収録されている。TRISTE,AGUA DE BEBER,CORCOVADOの3曲。

TRISTEではロディッティーと自分のピアノをソロフューチャー。

「おいしい水」では全編自分のピアノを、コルコヴァードは4ビートでピアノトリオで演奏している。リラックスした仕上がりになっている。

4曲目の「NANICA」は優しい雰囲気のするミディアムテンポの曲でビリー・ピアースのテナーが素晴らしい。

6,7曲目のオリジナルはラテンの色調が強くエキゾチックな印象を受ける。アルト、フルート、アコーディオンのユニゾンが夏の浜辺に燦々と照りつける太陽のように情熱的な雰囲気を盛りたてる。

NY在住のミュージシャンのブラジリアンセッションを記録した一枚。 1998年2月10日録音

その頃の六本木WAVEは独自のセレクションでDUなんかが紹介していない輸入CDを結構SJの広告で推薦していた。

このチャールス・マクファーソンの自費出版?のCDも飛びついて買ったもの。1993年の初めだったか?

PRESTIGE,MAINSTREAM,XANADU、DISCOVERY盤と一通りマクファーソンのリーダー盤は収集してきて、90年代に入るとARABESQUEからもコンスタントにリリースされてきたCDを追いかけていた。

そんな矢先何の前触れもなしに突然発表されたのがこの自費出版のライブアルバム。

ライブとあって1曲が長い。スタジオ録音と違ってマクファーソンの長尺なアドリブも何時になくアグレッシブで且つ無駄な音は一切ない完成された芸術品。録音も良くてパーカーにもっとも音色が似ていると言われるアルトの太くて憂いのある音がバッチリと集音されている。

実際伸びやかでツヤがありパワー、持続力があるプレイは現役アルト奏者の中で、一部の若手をのぞいてはNO.1じゃないかと思う。

ピアノには最近人気のRANDY POTERが起用されている。

マクファーソンとのコンビネーションもとてと良好だと思う。

この1曲目が16分弱。

2曲目は名曲「A TEAR AND SMILE」。

メランコリックで情感に富んだ曲をペーソス溢れたブルージーなプレイをする様はジャズの歴史を最前線で歩んできたベテランならではの経験と技量に裏づけられたもの。

3曲目は数年後アラベスクから表題アルバムがでる「MANHATTAN NOCTURNE」。

ドラムスは息子のCHUCK McPHERSONが担当。

後半の2曲は正直曲が今一歩か?

演奏内容自体はよいのでその場に居合わせたライブのお客さんは、

満足いくものだったと思う。

録音は1990年。場所はクレジットされていない。

最近再び来日する機会が増えてきたマクファーソンだが、私はまだ生のステージに接したことがない。

もし近隣でライブがあれば、真っ先に聴いてみたいアルト奏者だ。

このCDも1993年に確か入手したはずだが、バックのメンバーの名前で買ったアルバム。

SONNY FORTUNE(AS,FL)VALERY PONOMAREV(TP)CHIP JACKSON(B)

BILLY HART(DS) リーダーだけが、無名のDAVID JANEWAY(P)

1曲目からソニー・フォーチュンのアルトがファナティックに謳い上げる。JANEWAYのピアノソロも小型マッコイ・タイナーの如く情熱的で流麗なソロワーク。

2曲目はフォーチュンがFLでテーマを吹奏。ドラムのハートとフォーチュンのFLがややミスマッチに聴こえる。

ハートはシンバルワークは良いのだが、スネアワークが飛び跳ねるようなリズムで安っぽく聴こえてしまい損をしている。

3曲目「OPEN SEA」はJANEWAYのオリジナル作品でボサリズムで演奏される。ソロはピアノ、アルトの順番でフォーチュンの演奏はどちらかというと、コルトレーンマナーで空間を音符で埋め尽くすスタイルなのでこういうタイプの曲調と噛みあわない部分がある。

TPのVALERY PONOMAREVは一度だけ見たことがある。

二十数年前、民音主催のアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズのコンサートに出かけた。

ソ連出身の素晴らしいトランペット奏者として期待されていた。

その時のテナーはデビッド・シュニッターで、アルトはボビー・ワトソンだったのを覚えている。

1曲目と5曲目にポノマレフが参加。

ウィントンが加入する前まで、歌心のあるハードバップ魂溢れるプレイでメッセンジャーズを盛り上げていたのが、ポノマレフだ。

THREE LITTLE WORDSはピアノトリオで演奏される。

端正で安定したピアノを弾くピアニストなのが窺える。

ジャケットの写真とまさしく同じ様なプレイだ。

ラストは「SAMBA FOR BOLINAS」。フォーチュンはソプラノサックスを使って叙情感に富んだソロを展開。

スタイルそのものはドライタッチでハードボイルドだが、曲調にソプラノの音色があっていると思う。

録音は1991年9月19日NY

レコーディングセッションの為のメンバー召集だとは、思うが

JANEWAYの作品を発表するのに結構最適なメンバーが集まったのではないかなぁと思う。

年末大阪で買ったCDの中からまずこの一枚を紹介したい。

恐るべきアルゼンチンジャズ。

ひょっとしてこの国はとてつもないジャズの宝庫かもしれない。

そんな事を思わず感じさせる様な素晴らしい出来だったのでまずこの一枚をアップしたい。

駅ビルのカーニバルレコードで入手。同ビルのDISC JJより値付けは全般的に高めだがその分珍しいCDを在庫で結構揃えている。

中古で\1500以上と高めだったが、ジャケ裏の曲目を見て興味をそそられ勘で買った。

I REMENBER CLIFFORD, WILDERNESS(TONY WILLIAMS)ANA MARIA(WAYNE SHORTER) EL OJO DEL HURACAN(HERBIE HANCOCK)

MOANIN(BOBBY TIMMONS)

こんな曲をアルゼンチンのドラマーがどう料理しているか?

ちなみにジャケに他のミュージシャンのクレジットが全くないので

どんな編成かもわからず・・・ソロでやっていることもないだろうととにもかくにも買ってみたのだ。

実家に帰って試聴開始。

インナースリーブをめくってピアノトリオを軸に様々な楽器を加えて演奏している事が聴く前に判明。

バンドネオン、アコーディオン、ヴァイオリンにチェロ、ギター、トランペットにテナーサックス、ソプラノサックスが曲によってフィーチャーされる。

1曲目の「クリフォードの想い出」は哀愁度高めの仕上がり。

ヴァイオリンのイントロに続いてリリカルなトランペットがメロディーを奏でる。この1曲目でアルバムに期待感が一気に高まり身を入れて鑑賞する事に・・・

リズミックなピアノトリオで演じられる2曲目に続く3曲目トニー・ウィリアムス作「WILDERNESS」。バンドネオンとアコースティクギターを加えることにより異国情緒豊かな南海の楽園をイメージさせるサウンドに作り上げている。

ピアノトリオによるハードドライビングな仕上りの4曲目に続いて

5曲目もコルネットがソロを取る哀愁度高めのメロディーの小品。

6曲目もヴァイオリンとピアノで奏でられる叙情感あふれる間奏曲。

7曲目ウェイン・ショーターの「ANA MARIA」ヴォイスとアコーディオンのユニゾンが南米のパリといった風情を感じさせ情感豊かに迫ってくる。

8曲目「SEVEN FOR TRANE」はコルトレーンマナーのテナーが加わったカルテットによる演奏。

10曲目はハンコックの有名曲。ピアノトリオがそのままハンコック~ロンカー~トニーに聴こえない事もない。

11曲目もヴァイオリンとピアノが旋律をとるナンバー。

12曲目ピアノトリオによるチャーミングに仕上がった「モーニン」。

ラストは少しフリーフォームなアドリブ部分が収録されているがこれは蛇足ではないか?

無名(私は知りませんでした)のアルゼンチンのドラマーがリーダーの哀愁度高めの聴き易いジャズアルバム。

こういう作品が個人的名盤になるのは、長年の経験から断言しても良い。

デビューアルバムの存在は知っていたがこのアルバムは知らなかった。阪神百貨店のレコード市でこれも偶然入手したもの。

\950だった。

最初エサ箱から取り出した時イングリッド・ジェンセンの名前に目がいった。その時はデビューアルバムのことを咄嗟に思い出さずこのグループ名を認識できなかった。

確保したCDを品定めする段階になって思い出して即購入が決定。

彼らの情報がほとんでないのでインターネットで得た情報を転載しておきます。

MR FONEBONEは1994年トロンボーン(BONE)のANTTI RISSONENとサックスのMIKKO INNANEN(FONE)がフィンランド、ヘルシンキで結成したグループで、フィンランドジャズ界で最もイノベイティブな演奏をおこなうジャズバンドのひとつである。

メンバー5人それぞれオリジナルなサウンドを持ち、新しいフィンランドジャズを創造するに足る個性的な面々からなっている。

ANTTIは1998年フランク・ロソリーノ・ジャズ・トロンボーン・コンペティションで優勝していて、MIKKOは2000年スペインGETXOで行われた国際ジャズコンペティションで最優秀ソロイストを受賞している。

KARI IKONENは2001年アメリカのジュリアス・ヘンフィル・ジャズ作曲賞を受賞している。

ベースのTUURE KOSKIはフィンランドのファーストコールベーシストで様々なセッションで活躍ドラムのTEPPO MAKYNENNはフィンランド・フェスティバル・オーガニゼーションによる2000年のヤングアーティストに選定された。

そんな輝かしい楽歴を有する彼らだが、数年前、ANTI RISSONENがベルリンで初めてイングリッド・ジェンセンに会った事からこのCDが生まれる。

ANTIはイングリッドの個性的なトランペットに魅せられ、再会を誓う。1999年NYでそれが実現して数ヵ月後、フィンランドを一緒にツアーする事に・・・一日のコンサートからこのCDが産みだされた。

実際聴いてみてどうかって?

イングリッド・ジェンセンの空気を切り裂く様なスタイルのトランペットとMR FONEBONEの相性はとても良好。

彼らの場合確信犯というか、60年代のモードスタイルのジャズ、第2次マイルスクインテットの手法をなんのてらいもなく演奏に取り込んでいるので、音に説得力があってこちらも聴いていて清々しい気分になる。勿論現代ジャズの語法もたくみに取り入れてはいるのだが、それはあくまでも隠し味的に使われているだけであって演奏のコアな部分はモードの追求とみた。

トリオでKARI IKONENがローズでソロを取り場面などドラムは60年代のトニー・ウィリアムスそっくりだし結構カッコいいプレイだ。

3曲目の「3RD ROOM FROM KITCHEN」をもう一度聴きなおそう。

このサウンド今の耳で聴いても筍のサウンドしてると思う。

去年の夏、HMVの\500セールで購入。

クリス・チークとジム・ブラックのファンなので前から欲しいと思っていた一枚。

私にとっては、何と言ってもジム・ブラックのドラムを聴く一枚。

1曲目でクリス・チークのテナーが1992年のこのレコーディング時点で既にスタイルが確立されていた事に少し驚く。

この時24歳だったそうだ。このアルバムのリーダー、ステファン・フリックも27歳。

メンバーの中でフリックとピアニストのPATRICK GORAGUERはパリ出身、クリス・チークがセントルイス、ジム・ブラックがシアトル出身。1989年、全員がバークリー音楽院の生徒だった。

1990年にフリックの初リーダー作KISHINEVで全員が一緒に演奏したのがこのバンドの始まりらしい。

このアルバムは彼らの2回目のヨーロッパツアーの最後に1992年にレコーディングされたもの。

異なる音楽環境、音楽経験を積んできた彼らが、このバンドを通して相互作用しあい、様々なスタイルを吸収していっただろう事はこのCDを聴く事にとって想像に難くない。

演奏しながら新たな局面に進んでいく自分達の音楽に目を輝かせながらハプニングを楽しんでいる様が目に浮かんでくる。

2曲目ではカミソリのようにシャープなジム・ブラックの正統4ビートドラミングが聴ける。4曲目でもソロ、ならびにトニー・ウィリアムスの様なドラムが。クリスのテナーもブルックリン派代表の様な素晴らしいソロを展開。

6曲目はオーネット・コールマンの様な曲が、全員の躍動感あふれている様で巧みにコントロールされ、流れる様で所々アクセントが設定されている彼らのマナーで演奏される。

ラストはECM風のやや思索的バラード。

チークがジョー・ロバーノからの影響をよく受けているのが分かるトラックだ。

リーダー、STEPHAN FURICのことを全然かかなかったが、作曲に特に才能があるんじゃなかろうか?

このCDいがいにもSOUL NOTEから数枚リーダー盤がでているのでいつか聴いてみたい。

確か1982年の夏、社会にでた最初の夏の事だったと記憶している。

夏のジャズフェス「合歓JAZZ INN」の事。

学生時代四年連続で足を運んでいたので広島からも是非行きたかったし、k原君はじめクラブの皆も一緒に行こうと、電話で誘ってくれていたのだ。

広島からでは残念なことに、時間と金銭面でどうしても都合がつかなかった。

夜、ラジオをつけると偶然にそのステージの模様が実況中継されていた。

その番組で大森明の演奏を初めて聴いたのだ。

JAZZ LIFE誌上のインタビューで同業者の沢井原児(大学の大先輩でもある、直接面識はないが・・・)が演奏のアプローチや音色、心構えなど様々な質問をしていた中で、決定的に日本のアルト奏者と大森明の違いについてのところをよく覚えている。

つまりこうだ。音楽とのフィットネス。

言葉はその時と違うかもしれないが、自分と音楽の場とのアイデンティティの問題。クレッシェンドでもデクレシェンドでも絶対的な自己というものを最大限にアピールする表現力、存在力。

日本のホーンプレイヤーはつい大きな音を出してアピールしがちだというのである。

だいたいこの様な事だったと思う。

その放送で決していい音とはいえないAM電波にのって聴こえてきた大森明のアルトの音から実際日本のホーンプレイヤーとは思えない、ニューヨークの音が聴こえたのだ。

それから半年ほどして初リーダーアルバムがテイチクから出たんじゃなかったっけ?

初リーダーアルバムは予想通り素晴らしい出来であった。

バリー・ハリス、ロン・カーターをサイドメンに堂々たるリーダーぶりを発揮。

我々仲間内でも好評だったはず。

それから暫らくぶりのセカンド作が当アルバムにあたる。

ピアノにはレイ・ブライアントを迎え、1986年10月8,9日に録音された。

大森明の一番の魅力はその音色だと思う。

少なくとも私にとって理想のアルトサックスの音を出すミュージシャンは大森明なのだ。

このアルバムでもそんな理想の音色で「DONNA LEE」「SNEAKIN‘AROUND」(レイ・ブライアント)「THE OLD COUNTRY」(ナット・アダレイ)や「GOOD MORNING HEARTACHE」などが演奏される。

数曲はいっている大森のオリジナル作品も佳作が多い。

1曲目の「BACK TO THE WOOD」とスローボサで演奏される「JULIN」が特に気に入っている。

日本を代表するアルト奏者が80年代中盤に記録した傑作として推薦したい。

2002年の秋にDUから通販で購入。

シーマス・ブレイクが参加しているギターカルテットなので期待できるだろうと判断。

リーダーのミケール・エンゲル?(MIKKEL ENGELL)についてはジャケにもなんのインフォメーションも記載されていないのでよく分からないのだけれど、カート・ローゼンウインクルやベン・モンダーなどと較べるとよりオーソドックスなJAZZの伝統に根ざしたプレイをするギタリストだと思う。

曲調も彼らの曲より比較的わかりやすいメロディーで、かといって純然たる正統派のジャズ作品(ハードバップ作品等)というわけでもない。70年代以降のちょっと一捻りしたやや斬新な曲調のものが多い。フォークミュージックのテイストもところどころ匂わせ聴かせどころのある曲が多い。

テナーのシーマス・ブレイクも自身のリーダー作より伸び伸びしたプレイを繰りひろげており、フラジオパートでは複雑な難しそうなフレーズをいつもの様にいとも容易く吹き切るテクニックに脱帽する。

ENGELLの作品以外にデンマークのトラディショナルソングと「FOOL ON THE HILL」「MILESTONES」(古い方)が入っている。

サポートメンバーはベースがBEN STREET,ドラムがJOCHEN RUECKERT。

10曲目「OLD SCUBA MAN」

木枯し吹きすさぶ戸外から帰ってきて、暖炉の灯ったリビングで部屋着に着替えて肘掛椅子に腰掛けゆっくりと葉巻を燻らせその日の出来事を反芻するようなリラックスしていて、どこか懐かしいイメージのする曲。

名曲だ。

ブルックリン派の若手テナー奏者のアルバムでギターと組むカルテット作は、結構数たくさんあるけれどもこのアルバムなど日常的によく聴くのによい、親しみをもてる一作としてお薦めしたい。

1992年2月出張中の倉敷「GREEN HOUSE」で買ったもの。

ちょうどその時、風邪を引いていて、熱があり食欲もあまりなかったのだが、駅前の食堂で何か食べないと体に悪いと思って、親子丼を食べてその後はやくホテルにチェックインすりゃいいものを、文字通り熱に浮かされたように「GREEN HOUSE」へ寄ったのだ。

何か一枚とエサ箱を漁っていて見つけたのがこの一枚。

MUSIDISCからトム・ハレルのリーダー盤が出ている事は知らなかったが、ワンホーン物であるし、期待できるかなぁと値段は少々高めだったが買ってみた。

1曲目は「YESTERDAY」。ハレルのオリジナルなスタイルが垣間見れる滑り出し。続くケニー・ワーナーのピアノも個性的で聴き応えがある。2曲目からはトム・ハレルのオリジナル作品のオンパレード。「SAIL AWAY」「GRATITUDE」「GLASS MYSTERY」「CORAL SEA」「BUFFALO WINGS」。

自作曲だとハレルのスタイルがより明瞭になる。

ライブ録音であるにも関わらず、変にエキサイトする事もなく日頃の強い意思のもとに、自己の信念に基づいた自分自身のジャズを展開するハレルの姿が見事にとらえられている。

青白い炎がめらめらと持続性を持って燃えている様なスタイルといったらよいだろうか、ハレルのスタイルはこれまでのTP奏者にはないユニークなものを感じる。

決して饒舌なスタイルでもないし、超絶技巧を誇るテクニックを誇るプレイヤーでもないが、一流の個性と聴衆を納得させる音楽性、

を有するプレイヤーだと思う。

ジョー・ロバーノなどと並んで、現代ジャズシーンにおける若手プレイヤーにサウンド指向の面で多大なる影響を及ぼしているのではないだろうか?

このアルバムに収録されているオリジナル作は後日、コンテンポラリーレーベルからデイブ・リーブマンやジョー・ロバーノを加えて二管編成で再吹き込みされているので、聞き比べてみるのも良いかもしれない。

録音は1991年4月26日 パリ「ALLIGATORS」

出張からさっき帰ってきたところで今、PCの前にようやく座ったところです。

大学二回生か三回生の時だから1980年位か、アート・ブレイキー&ジャズメッセンジャーズのコンサートに一人で出かけた。

民音か労音主催のコンサートだったので料金も安かったはず。

ウィントン・マーサリスが加入する前のメッセンジャーズでメンバーはパレリー・ポノマレフ(TP)デビッド・シュニッター(TS 最近スペインのレーベルから久しぶりにリーダーアルバムを出した)ボビー・ワトソン(AS)がフロントだった。

ピアノとベースは誰だったか失念した。

ボビー・ワトソンを初めて見たのはこの時だった。

レコードはそれからメッセンジャーズに参加しているものやRED盤などで集めていた。

そんな矢先第1回のMT.FUJI BLUE NOTE JAZZ FESTIVALのオールスタージャムセッションで怒涛のロングソロで一躍評判をとったとの報をSJ誌上で知り、自分のことのように嬉しかったのを覚えている。

それから間もなくそれが元かどうか知らないがBLUE NOTEと契約。

下積み時代の長かったボビーにも漸く日の当たる場所に出る機会がやって来たのだ。

ブルーノートからリリースされたアルバムも数枚購入したが、正直REDや「SOMEDAY」が自費出版したライブ盤などに較べてメンバーは豪華なんだけれどもボビーの奔放で傍若無人なところが薄められているような気がした。その後COLUMBIAに移籍したが、同じような印象。

この人にはメイジャーよりやはりマイナーレーベルの方が向いているのだ。

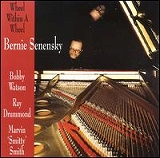

そんな折、六本木WAVEの広告でこのBERNIE SENENSKYのアルバムにボビーの名前を見つけてTIMELESSレーベルということもあり期待できそうな気がして購入した。

予想は当たった。

ここには昔の伸び伸びとアルトサックスを吹くボビーの姿がとらえられている。

バニー・セネンスキーの端正なピアノとレイ・ドラモンド(B)マーヴィン・スミッティー・スミス(DS)の万能リズム隊とのコンビネーションも悪くない。

「SOUL EYES」「NO MORE TEARS」SENENSKY作「EYE OF THE HURRICANE」が特に聴き物。

録音は1991年2月26,27日 トロント

ボビーはまだ50歳を少し超したくらいの年齢のはず、まだまだ老け込む年でもないのだから現代ジャズシーンでもうひと暴れもふた暴れもしてもらいたい。

去年の年末ぎりぎりに中南米音楽から購入したCDでsh2oさんのHPで知って関心を持ったのが、きっかけ。

アルゼンチンジャズは凄い事になっている。

ていうか、BAU RECORDSのJAZZ SERIESは同社のHP(www.BAUrecords.com.ar)によると現在21作品が掲載されているが、私はまだ3枚しか聴いていないので全体像は皆目わからないのだけれど、長年の勘でこれは面白そうなレーベルのような気がする。

このレーベルについてはsh2oさんが自身のHPにて詳しい解説をお書きになる様なのでそれを待っている状況。

このアルゼンチンのBAU RECORSやフィンランドのTUM RECORDS

スウェーデンのMOSEROBIE,ノルウェーのJAZZAWAY,ポルトガルのCLEANFEEDなど新しめのレーベルや最近リリースが再び活発化してきたフランスのNOCTURNE、老舗ながらほとんど未開拓のスイス、ALTRISUONIやBRAMBUSなど個人的に要注目のレコード会社が目白押しで資金面でどうやりくりしていくか、悩んでいるところです。

DANIEL NAVARRETE(B)とANDY BAEZA(DS,SAMPLER)にギタリストが二人、テナーサックスが参加したバンドなのですが、ギターになんとBEN MONDERがはいっているのだ。

1曲目の短い導入部から2曲目「FLUIDOS」で早くも耳を奪われた。

ベースとドラムスが織り成す定型ビート(これが菊地雅章「ススト」みたいにカッコいい)の絨毯の上をセミアコのギターがウネウネと音を紡いでいく。いや音色もフレーズも変幻自在、ジャージーなプレイであるかと思っているとスペイシーな演奏になっていたり、ロックテイストの強いプレイに変化したりとひとつのスタイルに終始しない、そしてスタイルの変化自体スムースに有機的に変わっていくのでわざとらしさを感じず、クールに進んでいくのだ。

3曲目もツーギターがカウンター的にメロディーを綴っていく近未来的なイメージを受ける曲。カレイドスコープで外の風景を見てみるとドンドン色や形が変化していって幻想的なイメージが拡がっていくように、文字通り音のタペストリー、音の万華鏡といっていいようなサウンド。

5曲目はセンシティブなバラード演奏。

演奏にとても幅のあるバンドとみた。

9曲目は「FREEDOM JAZZ DANCE」この曲にはAGUSTIN MOYAのテナーが参加。

これが最もストレートなジャズ演奏。

とにもかくにも現代アルゼンチンジャズのレベルの高さに驚いた一枚だったので、2004年のMY BESTにギリギリに入れたほど。

これを機にいろいろ聴いてみたいと思っている。

2年前、N内さんの家での新年会の集まりの時に持っていって好評だったCDで、2001年の年末にDUの通販で入手したもの。

ジャケットが映画のワンシーンみたいで、とても美しい。

そしてDUKE PEASON集という事で即購入が決定。

有名なところでは、ASにPERICO SAMBEATが参加している。

ピアソンの作品集でアルバムまるごと一枚なんてこれ以外に思いつかないが、結構いい作曲家だった事をこのCDを聴くことで逆に認識できる。

「LOS MALOS HOMBRES」「GASLIGHT」「JEANNINE」「YOU KNOW I CARE」「IS THAT SO?」

演奏もハードバップの精神を理解した歌心溢れるプレイが多く安心してピアソンの曲に身をゆだねて鑑賞できる。

個人的には「JEANNINE」を最も気にいっている。

キャノンボール・アダレイやマンハッタン・トランスファーのカバーバージョンでお馴染みになっていて前から好きな曲のひとつだった。

ペリコ・サンビートのアルトはバラード曲「YOU KNOW I CARE」で全面フューチャーされていてさすがにベテランらしい味のあるプレイを披露してくれ、他の曲でも滋味深いウィットに富んだ演奏をしていて他のメンバーとの各の違いを見せつけてくれる。

リーダーのFABIO MIANOも饒舌なスタイルではないが、メロディアスで暖かさを感じさせるアドリブフレーズがピアソンの曲にマッチしていて編曲とともに敢闘賞。

全般的に丁寧なつくりでスリルや創造性といった面では物足りないところも感じられるが、好印象を残すアルバム。

DAVID PASTOR(TP)PERICO SAMBEAT(AS)JESUS SANTANDREU(TS)CARLOS GONZALBEZ(G)FABIO MIANO(P)MARIO ROSSY(B)ESTAVEPI(DS)

録音は2001年8月13,14日 ヴァレンシア

15年以上前、リリースされて直ぐに岡山のLPコーナーから買ったアナログ盤。

1曲目はピアノに重鎮ハンク・ジョーンズを迎えたピアノトリオ。

ストップタイムをもうけたグルービーなナンバーで幕を開ける。

ハンクのいぶし銀のピアノと粘っこい黒人ベースらしいカーティス・ランディの相性は思いのほか良い。

2曲目はスティーブ・ネルソンがそれに加わってホレス・シルバーの名曲「SIVER`S SERENADE」が演奏される。

CARMEN LUNDYが天性の素質を感じさせるバラード作品「FUNNY」を唄う3曲目。わざとらしいところは微塵もない見事としか言いようの無いジャズバラード歌唱。

4曲目はボビー・ワトソンが加わってモンク風のメロディーが演奏される。ボビー・ワトソンはその作曲能力も高く評価できるが、

音色のオリジナリティに私は注目したい。

一聴してワトソンとわかる音色は、中音域での倍音成分の多さとアーティキュレーションの独自性、高音域での歌謡成分など現代のドライでクールなアルト奏者と対局をいくような感情をストレートにだしていく演奏マナーに結構はまっているファンも多いはず。

5曲目は鼻にかかった一瞬男性かと錯覚するCARMENのボーカルが再びフューチャーされる。

6曲目スティーブ・ネルソンのビブラフォンがフューチャーされる「JUST BE YOURSELF」。

ジャズ聴いていて良かったと感じる瞬間ってあるでしょう?

こんな曲がまさにそうじゃないかなぁ?

ほの暗い煙草の煙がよく似合うビタースウィートなバラード作。

7曲目はワトソンの名曲「BOLANDO」。

RED盤「APPOINTMENT IN MILANO」収録作の再演だ。

ラストはパーカーの「SHAW`NUFF」をピアノトリオで締める。

ハンク・ジョーンズの気品に溢れたそして真のジャズを感じさせるピアノはこのアルバムのグレードをひとつも二つも上げているといえよう。

今でもよく聴く80年代後半に吹き込まれた黒人正統派ジャズの一枚である。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- きょう買ったCDやLPなど

- Band Aid 40周年作品 ドゥ・ゼイ・…

- (2024-11-27 15:26:31)

-

-

-

- プログレッシヴ・ロック

- John Wetton & Richard Palmer-James…

- (2024-11-28 00:00:10)

-

-

-

- 人気歌手ランキング

- ランキングの入れ替日

- (2024-11-24 10:01:24)

-

© Rakuten Group, Inc.