PR

X

Free Space

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)映画 Cinema

(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube

(268)TVラジオ番組 television & radio programs

(373)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad

(148)外国語学習 Studying Foreign Language

(67)花 Flowers

(328)グルメ Gourmet

(203)介護 Nursery Care

(20)中高年の資格取得Qualification for middle

(15)散歩 Taking a walk

(50)くらしの豆知識 Trivia in daily life

(121)フィットネスクラブ Fitness Club

(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath

(10)旅行 Travel

(86)読書 Reading

(54)健康 Health

(44)絵画 Picture

(25)Japanese TV Drama with English

(2)季節

(32)災害

(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス

(87)リンク修正、内容追加

(179)政治

(156)宗教

(121)写真

(27)グリーティング

(45)人生

(19)科学

(17)ダイエット

(7)少子・高齢化社会

(11)生き物 creatures

(5)月と星空

(26)不動産

(2)Comments

Freepage List

テーマ: 駅弁・空弁!(317)

カテゴリ: グルメ Gourmet

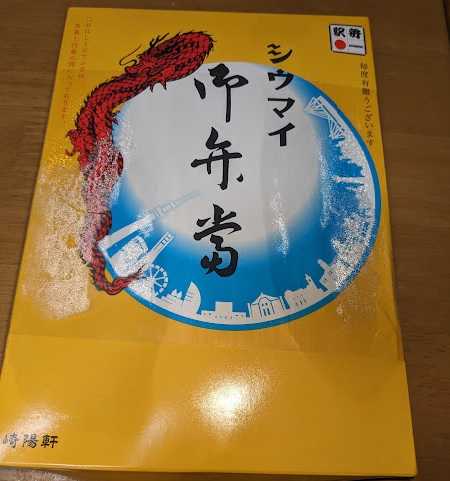

最近まで駅弁を買うときはがっつり食べられるように、とんかつ、すき焼き、幕の内弁当といった重量系をいつも買っていて、シウマイ弁当は淡白で高齢者の食べるものというイメージで、人生で一度も買ったことがありませんでした。

たまたま先日長崎県に行って長崎県名の由来を調べるうちに、中国風には長崎を「崎陽」と呼ぶことを知り、シウマイの崎陽軒を思いだしました。横浜の会社なのになぜ崎陽かというと創業者の出身県だそうです。文明堂、リンガーハットといい、長崎は優れた食品会社を輩出していると思います。

崎陽軒を知ったついでに錦糸町駅テルミナ2にある崎陽軒の売店でシウマイ弁当を買って食べました。近所のスーパーで売っている1箱100円のと違って弾力性があり、とてもおいしいです。マグロの照り焼きとタケノコの煮物がアクセントになって飽きません。てんやの天丼を減らして、シウマイ弁当を買ってみたいと思います。

CMソングの「シウマイ旅情」がやけに懐かしいです。

■参考リンク

Wikipedia:崎陽軒

株式会社崎陽軒(きようけん)は、神奈川県横浜市西区に本社を置く、主に焼売(シウマイ)及びシウマイ弁当の製造販売ならびにレストラン経営を行う企業である。

崎陽軒は1908年に初代横浜駅(現在の桜木町駅)構内の売店として開業した。横浜名物のシウマイ(崎陽軒の焼売はシウマイと表記する)、駅弁の「シウマイ弁当」を製造、販売していることで知られる。また、中華料理店やイタリア料理店、シウマイBAR(バル)[2]といった飲食店も経営している。工場は本社の地下(本社工場)と横浜市都筑区(横浜工場)、東京都江東区(東京工場)の3か所に所在。このうち横浜工場は見学やできたてシウマイの試食、プチミュージアムショップでの買い物ができる[3][4]。

社名の由来

創業者の久保久行(横浜駅(現・桜木町駅)の4代目駅長)が長崎市出身である事にちなみ、長崎の漢文風の別称である「崎陽」に由来する[5][6]。「崎陽」は「太陽の当たる岬」という意味を持っていることから、それに因んで店の名前にしたと云われている[7][8]。

1928年(昭和3年)発売。崎陽軒によれば、シウマイ発売前、横浜には名物がなかったという。そこで、久保久行の娘婿で妻コトの実家野並家を継いだ初代社長の野並茂吉が「何か横浜の名物を」と南京街(現在の横浜中華街)で突き出しとして出されていたシュウマイを販売しようと発案。点心の専門家「呉遇孫(ご ぐうそん)」を招聘し、「冷めても美味しいシウマイを」と試行錯誤し、一晩水につけて戻した干し帆立貝柱と豚肉を使用することを考案した[9]。 栃木県上都賀郡加園村(現・鹿沼市)出身の茂吉[10]はシュウマイと上手く発音できず「シーマイ」と訛って発音していたのを、当時の中国人スタッフが広東での発音「シャオマイ」に近いとお墨付きを与えたことから、シウマイと表記するようになった[11]といわれるほか、「うまい」という言葉の含意説などが知られている[12]。

シウマイに使う干貝柱は北海道宗谷郡猿払村産を使っている[13]。猿払村漁業協同組合の加工場には崎陽軒の看板がかけられている。

頭頂部にグリーンピースを載せた焼売が消えつつあるとされているが[14][15]、崎陽軒ではグリーンピースを上に乗せるのではなく餡自体に混ぜており、1個に2粒のグリーンピースが入っていたり1粒も入っていなかったりとばらつきはあるものの、健在である[15]。

かつては真空パックタイプのシウマイを全国の百貨店やスーパー向けに供給していたが、店頭で商品がぞんざいに扱われる例が多く「ブランド価値を毀損している」と判断したことから、2010年までに販路を直営店と通販に絞っている[16]。

Wikipedia:長崎県

名称

「長崎」という地名の由来は、次のように長崎氏よりといわれている。長崎氏は桓武平氏千葉流(九州千葉氏)の流れを汲む氏族であり、長崎県の名の由来になったことで知られる。現在の長崎県庁舎付近の長い御崎に館を構え、長崎港界隈の深堀から時津までの広い範囲を領していた九州千葉氏の一族が、九州長崎氏を名乗ったことを起源とする説と、代々伊豆国田方郡長崎村を領し、その地名を苗字として、鎌倉の執権である北條氏の筆頭御内人である桓武平氏長崎氏の一人が九州に流れ(九州長崎氏)、長崎湾の奥を領して地侍になったと長崎甚左衛門純景がその系図で主張している説がある。少なくとも長崎小太郎重綱なる人物が、鎌倉初期の嘉禎3年(1237年)ごろには、長埼浦の地頭職を知行する御家人であったことが判明しており、南北朝期以降、長崎氏は桜馬場城(鶴城)に拠り、次第に勢力を拡大していった。

また、その他にも俗説として「訛り」に基づく言い伝えがある。地元では野母崎半島を「長い岬」と称していたが、長崎弁では「長か岬(ながか・みさき)」となり、さらにこれが「なんか・みさき」と転訛し、この語が約まって「長崎」になった、というものである。

語源由来辞典:長崎県

意味

長崎県とは、九州地方北西部に位置する県。県庁所在地は長崎市。成立は明治2年。

長崎県の語源・由来

長崎の地名は、鎌倉時代に「永崎浦」「長崎浦」の形で見える。

しかし、姓にちなんでつけられたことが断定できる資料はなく、「長崎」の姓は「長い岬」の意味で地形(地名)に由来することから、地名の由来も「長い岬(長い崎)のある地」と考えるのが妥当であろう。

東京なのになぜ長崎! 2014年 7月 26日:豊島区議会議員 ふまミチのサイト

昨日、区民ひろばさくら第一で「地域の歴史を学ぼう 東京なのになぜ長崎!」という集いに参加してきました。地名の由来については様々あるようですが、一つには「長崎」は全国にある地名であり「水辺にある岬状の土地」という共通点があるとのことです。豊島区の長崎という地名は、谷端川に三方を囲まれた岬状の土地であることからつけられたとの説があるそうです。

その他、さくらが丘パルテノン、縁日、立教グラウンドについてなど、講師の方々の楽しい説明であっという間の90分でした。

崎陽軒の読み方を教えて!それは想像もできない驚きの答えだった:いいねいっぱい!さん

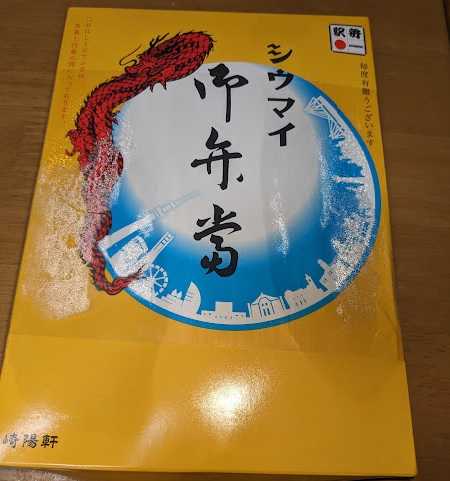

たまたま先日長崎県に行って長崎県名の由来を調べるうちに、中国風には長崎を「崎陽」と呼ぶことを知り、シウマイの崎陽軒を思いだしました。横浜の会社なのになぜ崎陽かというと創業者の出身県だそうです。文明堂、リンガーハットといい、長崎は優れた食品会社を輩出していると思います。

崎陽軒を知ったついでに錦糸町駅テルミナ2にある崎陽軒の売店でシウマイ弁当を買って食べました。近所のスーパーで売っている1箱100円のと違って弾力性があり、とてもおいしいです。マグロの照り焼きとタケノコの煮物がアクセントになって飽きません。てんやの天丼を減らして、シウマイ弁当を買ってみたいと思います。

CMソングの「シウマイ旅情」がやけに懐かしいです。

■参考リンク

Wikipedia:崎陽軒

株式会社崎陽軒(きようけん)は、神奈川県横浜市西区に本社を置く、主に焼売(シウマイ)及びシウマイ弁当の製造販売ならびにレストラン経営を行う企業である。

崎陽軒は1908年に初代横浜駅(現在の桜木町駅)構内の売店として開業した。横浜名物のシウマイ(崎陽軒の焼売はシウマイと表記する)、駅弁の「シウマイ弁当」を製造、販売していることで知られる。また、中華料理店やイタリア料理店、シウマイBAR(バル)[2]といった飲食店も経営している。工場は本社の地下(本社工場)と横浜市都筑区(横浜工場)、東京都江東区(東京工場)の3か所に所在。このうち横浜工場は見学やできたてシウマイの試食、プチミュージアムショップでの買い物ができる[3][4]。

社名の由来

創業者の久保久行(横浜駅(現・桜木町駅)の4代目駅長)が長崎市出身である事にちなみ、長崎の漢文風の別称である「崎陽」に由来する[5][6]。「崎陽」は「太陽の当たる岬」という意味を持っていることから、それに因んで店の名前にしたと云われている[7][8]。

1928年(昭和3年)発売。崎陽軒によれば、シウマイ発売前、横浜には名物がなかったという。そこで、久保久行の娘婿で妻コトの実家野並家を継いだ初代社長の野並茂吉が「何か横浜の名物を」と南京街(現在の横浜中華街)で突き出しとして出されていたシュウマイを販売しようと発案。点心の専門家「呉遇孫(ご ぐうそん)」を招聘し、「冷めても美味しいシウマイを」と試行錯誤し、一晩水につけて戻した干し帆立貝柱と豚肉を使用することを考案した[9]。 栃木県上都賀郡加園村(現・鹿沼市)出身の茂吉[10]はシュウマイと上手く発音できず「シーマイ」と訛って発音していたのを、当時の中国人スタッフが広東での発音「シャオマイ」に近いとお墨付きを与えたことから、シウマイと表記するようになった[11]といわれるほか、「うまい」という言葉の含意説などが知られている[12]。

シウマイに使う干貝柱は北海道宗谷郡猿払村産を使っている[13]。猿払村漁業協同組合の加工場には崎陽軒の看板がかけられている。

頭頂部にグリーンピースを載せた焼売が消えつつあるとされているが[14][15]、崎陽軒ではグリーンピースを上に乗せるのではなく餡自体に混ぜており、1個に2粒のグリーンピースが入っていたり1粒も入っていなかったりとばらつきはあるものの、健在である[15]。

かつては真空パックタイプのシウマイを全国の百貨店やスーパー向けに供給していたが、店頭で商品がぞんざいに扱われる例が多く「ブランド価値を毀損している」と判断したことから、2010年までに販路を直営店と通販に絞っている[16]。

Wikipedia:長崎県

名称

「長崎」という地名の由来は、次のように長崎氏よりといわれている。長崎氏は桓武平氏千葉流(九州千葉氏)の流れを汲む氏族であり、長崎県の名の由来になったことで知られる。現在の長崎県庁舎付近の長い御崎に館を構え、長崎港界隈の深堀から時津までの広い範囲を領していた九州千葉氏の一族が、九州長崎氏を名乗ったことを起源とする説と、代々伊豆国田方郡長崎村を領し、その地名を苗字として、鎌倉の執権である北條氏の筆頭御内人である桓武平氏長崎氏の一人が九州に流れ(九州長崎氏)、長崎湾の奥を領して地侍になったと長崎甚左衛門純景がその系図で主張している説がある。少なくとも長崎小太郎重綱なる人物が、鎌倉初期の嘉禎3年(1237年)ごろには、長埼浦の地頭職を知行する御家人であったことが判明しており、南北朝期以降、長崎氏は桜馬場城(鶴城)に拠り、次第に勢力を拡大していった。

また、その他にも俗説として「訛り」に基づく言い伝えがある。地元では野母崎半島を「長い岬」と称していたが、長崎弁では「長か岬(ながか・みさき)」となり、さらにこれが「なんか・みさき」と転訛し、この語が約まって「長崎」になった、というものである。

語源由来辞典:長崎県

意味

長崎県とは、九州地方北西部に位置する県。県庁所在地は長崎市。成立は明治2年。

長崎県の語源・由来

長崎の地名は、鎌倉時代に「永崎浦」「長崎浦」の形で見える。

しかし、姓にちなんでつけられたことが断定できる資料はなく、「長崎」の姓は「長い岬」の意味で地形(地名)に由来することから、地名の由来も「長い岬(長い崎)のある地」と考えるのが妥当であろう。

東京なのになぜ長崎! 2014年 7月 26日:豊島区議会議員 ふまミチのサイト

昨日、区民ひろばさくら第一で「地域の歴史を学ぼう 東京なのになぜ長崎!」という集いに参加してきました。地名の由来については様々あるようですが、一つには「長崎」は全国にある地名であり「水辺にある岬状の土地」という共通点があるとのことです。豊島区の長崎という地名は、谷端川に三方を囲まれた岬状の土地であることからつけられたとの説があるそうです。

その他、さくらが丘パルテノン、縁日、立教グラウンドについてなど、講師の方々の楽しい説明であっという間の90分でした。

崎陽軒の読み方を教えて!それは想像もできない驚きの答えだった:いいねいっぱい!さん

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.08.21 10:27:31

[グルメ Gourmet] カテゴリの最新記事

-

孤独にぐるぐるグルメ:太田ベーカリー(… 2024.05.16

-

孤独にぐるぐるグルメ:たつ屋の牛丼(新… 2024.05.14

-

孤独にぐるぐるグルメ:長崎菜館のちゃん… 2024.05.02

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.