全227件 (227件中 1-50件目)

-

「京都ええとこ・ええもん」 目 次

「京都ええとこ・ええもん」 目 次を2っ作りましたので、どちらかからお入り頂きご覧下さい 「京都ええとこ ええもん」 目 次 1・・・・・アイウエオ順に表示しています 目 次 2・・・・・概略の所在地からお入り下さい ※・京都についてお聞きになりたい御用がありましたら、コメント欄にご記入頂くか若しくはメッセージにて直接お寄せ下さい (メッセージご利用の場合は、メッセージ本文の最後にブログ名かURLご記入下さい)

2020.09.18

コメント(200)

-

「京都ええとこ」 目 次 1 アイウエオ順 「ええもん」 は巻末に

「京都ええとこ」 目 次 1 アイウエオ順 京都の史跡・名勝 寺院と神社或いは行事・イベント名や人名も入っていますがその頭文字順に載せています、(前の番号は記事の掲載順のNO.でここでは関係ありません)ア 119 葵 祭・・・・・・・・京都三大祭りの一つ葵祭・路頭の儀(2019.5.15) 54 葵祭上賀茂神社・平安絵巻/葵祭と上賀茂神社・杜若(2012.05.19) 000 名勝・嵐 山・・・紅葉とさくら映えます...二つの嵐山(2019.06.21) 150 嵐山花灯路・・・・・京都冬の風物詩となりました (2019.12.22)イ 105 岩倉邸跡と常林寺・岩倉具視幽棲旧宅と萩の寺/常林寺(2018.10.1) 109 今宮神社・・・玉の輿神社・あぶり餅とやすらい祭り(2019.1.11) 115 岩清水八幡宮・・・・勝運と開運の神様・岩清水八幡宮 (2019.4.5) ウ 57 梅宮大社・・・・「この花咲くや池」に花しょうぶ彩る(2012.06.16) 156 梅宮大社(2)・・・2020年今年の梅です.......梅宮大社(2020.02.29) 88 雲龍院・・・・・写経の道場と悟り.迷いの窓・雲龍院(2013.06.23)エ 30 円徳院・・・・・高台院北政所・ねね終焉の地・円徳院(2011.10.23) 38 永観堂・・・・・東山の紅葉の名所・錦に染まる永観堂(2011.12.17) 41 えびす神社 ・・・人気大よせ「えべっさん」恵美須神社(2012.01.14)オ . 1 大田神社 ・・・・・カキツバタが揺れる・大田神社(2011.05.21) 54 大田神社(2)・・・葵祭とカキツバタ・上賀茂神社(2012.05.19)カ 56 勧修寺・・・・・・・氷室の池に花一面/山科・勧修寺(2012.06.09) 89 桂離宮・・・・・・・・・宮家の山荘・桂離宮(2013.10.03) 100 岩船寺・・・・・・・加茂・当尾のアジサイ寺・岩船寺(2014.7.1)キ 9 北野天満宮・・・梅の香ほんのり、縁日賑わう天神さん(2012.03.03) 北野天満宮の紅葉・・・・・お土居(おどい)の紅葉(2012.11.27) 107 秋の北野天満宮・・彩り映える紅葉と黄葉と曲水の宴(2018.12.1) 110 年初め北野天満宮・・合格祈願と七不思議・ずいき祭り(2019.1.21) 113 梅の北野天満宮・・・匂いおこして・・・梅満開です(2019.3.6) 14 祇園祭り・・・・・・・ 京町屋と函谷鉾・祇園祭り(2011.07.17) 61 祇園祭八坂神社・・・コンチキチンのお囃子響く・八坂神社(2012.07.20) 132 祇園祭(1)・・・・ 鉾立て・稚児社参・伝統芸能奉納(2019.7.14) 133 祇園祭(2)・・・・ 宵々山です・・・・・(2019.7.16) 134 祇園祭(3)・・・・ 山鉾巡行です・・・・(2019.7.17) 16 京都植物園・・・・・なでしこ...見てきました・植物園(2011.07.26) 79 京都植物園/半木の道・2013 の桜 2・植物園/半木の道(2013.04.13) 34 京都御所・・・・・平安遷都一千年余の内裏・京都御所(2011.11.19) 京都御所(2) ・・・・・春の一般公開・京都御所(2012.06.02) 106 京都迎賓館・・・・・海外からの国賓・公賓を迎える(2018.11.1) 165 京都仙洞御所&大宮御所・・幻の「京都新城」遺構発掘(2020.05.24) 39 金閣寺・・・・・旭日あび金色輝く金閣舎利殿・鹿苑寺(2012.01.01) 68 北山杉の郷・・・・・京都の銘木/北山丸太・北山杉(2012.09.08) 76 京都府庁と御苑の桜・・・京都府庁の桜&御苑の桃と桜(2013.04.03) 82 清水寺・・・・・・花で埋まる音羽山と錦雲渓・清水寺(2013.04.23) 92 銀閣寺・・・・・・東山文化発祥の地・東山殿/銀閣寺(2013.12.31) 99 祇王寺・・・・・・・萌え出る 緑覆わる 尼の寺・祇王寺(2014.6.1) 127 祇王寺(2)・・・・・・青苔・青葉・青もみじが映えます(2019.6.29) 138 京都五山送り火・・・・お精霊(オショウライ)さんを送ります (2019.8.16) 169 木戸孝允と幾松・・孝允(桂小五郎)と幾松 京都の足跡(2020.07.04)ケ 22 建仁寺・・・・・・国宝・風神雷神屏風図と百日紅咲く(2011.08.13) 建仁寺(2)・・・・潮音庭と襖絵/雲龍図と天井/双龍図(2011.08.16) 67 源光庵・・・・・迷いの窓と悟りの窓に自分と向き合う(2012.08.31) 源光庵の紅葉 ・・・・悟りの窓に紅葉が映えます(2012.11.26) 140 建勲神社・・・・・船岡山に天下布武.....織田信長祀る (2019.9.6) 164 桂春院(妙心寺)・・・新緑に石と苔の枯山水 四つの庭園(2020.05.14)コ 28 高台寺・・・・・・霊山の山麓..白砂の庭と桃山庭園(2011.10.10) 高台寺(2)・・・・・蒔絵の寺・秀吉と北の政所眠る(2011.10.16) 32 御香宮神社・・・名水と豊臣家と徳川家が同居する社(2011.11.05) 35 栂尾/高山寺・・・・日出でて先ず照らす高山之寺(2011.11.26) 69 光悦寺・・・・・・茶人/書画/本阿弥光悦眠る・光悦寺(2012.09.15) 70 金地院(コンチイン・南禅寺)・・・京都/東照宮と鶴亀の庭(2012.09.29) 70-3 光明寺・・・・・念仏の地・紅葉映えるもみじのトンネル(2012.11.02) 72 金戒光明寺・・・法然上人最初の草庵・会津藩士の眠る(2013.02.02) 142 弧蓬庵(大徳寺)・・武人にて茶人/庭師・小堀遠州が建立 (2019.9.26)サ 36 大原/三千院・・・・もみじ降る苔むす庭にこころ融く(2011.12.03) 42 三十三間堂・・・・・明日に向って射る..新成人通し矢(2012.01.17) 145 坂本龍馬(1)・・・寺田屋他..京都に残るあし跡巡り (1)(2019.11.08) 146 坂本龍馬(2)・・護国神社他..京都に残るあし跡巡り (2) (2019.11.17)シ 2 白川/祇園・・・・・京都風物詩の一つ・祇園放生会(2011.06.05) 12 白峯神宮・・・・・・蹴鞠(けまり)奉納と七夕祭(2011.07.08) 21 下鴨神社・・・・葵の御紋と国家君が代のさざれ石ある(2011.08.07) 46 城南宮・・・・・・満開のしだれ梅・京都南の鎮守社(2012.03.10) 48 常寂光寺・・・・・・歌のふるさと小倉山..苔生し佇む(2012.03.24) 50 渉成園(枳殻邸)・・源氏物語所縁の庭・東本願寺別庭(2012.04.07) 59 詩仙堂・・・・・静寂の中に佇む凹凸塚・詩仙堂/丈山寺(2012.06.30) 60 真如堂・・・・・・三聖木・菩提樹と沙羅の花咲く(2012.07.07) 85 修学院離宮・・・・・浴龍池(ヨクリュウチ)に拡がる王朝の庭(2013.05.24) 修学院離宮(2)・・上.中.下(カミ.ナカ.シモ)3つの離宮(お茶屋)(2013.05.24) 131 修学院離宮(3)・・・青葉・青もみじ・青苔が映えます(2019.7.7) 87 青蓮院門跡・・・・粟田御所・大クスノキと相阿弥庭園(2013.06.13) 101 拾翆亭(シュウスイテイ)・・・・御苑内..百日紅映えます九条邸跡(2014.9.1) 111 相国寺(ショウコクジ)・・山外に金閣寺銀閣寺を擁する大本山(2019.2.1) 162 実相院門跡・・・・・春の「床もみじ」です(2020.04.24)ス 23 水路閣・・・・・・・インクライン・京の水の命綱/琵琶湖疏水(2011.08.19) 49 随心院・・・・・・・・はねずの梅・小野小町所縁の寺(2012.03.31) 143 瑞峯院(大徳寺)(1)・キリシタン大名大友宗麟により建立 (2019.10.6) 144 瑞峯院(大徳寺)(2)・・・・庭に隠された十字架 (2019.10.16)セ 3 千本釈迦堂(大報恩寺)・・おかめ物語とぼけ封じ観音(2011.06.07) 160 .千本釈迦堂(2)・・・・・阿亀(おかめ)桜とおかめ伝説(2020.04.05) 4 晴明神社・・・・・陰陽師/安倍晴明公を祀る・晴明神社(201401.29) 晴明神社(2)・・・・・晴明井と桔梗印が目立つ拝・本殿(201401.29) 86 泉涌寺・・・・・・歴代天皇祀る.東山月輪陵・泉涌寺(2013.06.04) 96 清凉寺・・・・・・源融公栖霞観跡/嵯峨釈迦堂・清凉寺(2014.03.24) 114 背割堤・・・・・平成お見送りの桜・桜色に膨らむ背割堤(2019.3.23) 155 千本えんま堂(引接寺)・・・えんま堂から紫式部墓地へ(2020.02.19)タ 20 大寧軒(南禅寺)・・・・・・緑鮮やかな苑路・三柱鳥居(2011.08.04) 51 醍醐寺・・・・・・桜満開醍醐の花見・豊太閤花見行列(2012.04.14) 52 退蔵院(妙心寺)・砂紋に枝垂れる桜と国宝/瓢鮎図(2012.04.28) 70-2 大乗寺・・・・・・山科に酔芙蓉の花鮮やかに咲きます(2012.10.03) 73 大法院・東海庵・・・共に妙心寺塔頭・名勝庭園(2013.02.23) 163 大法院(妙心寺)・・新緑映る露地庭園と真田信之菩提寺(2020.05.04) 81 大覚寺・・・・・心経写経の本山/旧嵯峨御所・大沢の池(2013.04.14) 141 大徳寺・・・・一休禅師により創建・千利休の金毛閣 (2019.9.16) 148 大雄院(ダイオウイン/妙心寺)・・・天井画・花の丸図の襖絵(2019.12.05) 152 大将軍八神社(ダイショウグンハチ)・・・方位・方除の守護神 (2020.01.08) 8 達磨寺(法輪寺)・・・・・・・・・起き上がりだるま(2011.06.23) 153 達磨寺(法輪寺2)・・・・節分には七転八起で埋まる (2020.01.29)チ 25 知恩院・・・・・・ふりかえれば法然様・法然上人祀る(2011.08.25) 知恩院(2)・・・念仏のふるさと..法然上人800年大遠忌(2011.08.28) 63 智積院・・・・・小堀遠州の庭と桔梗紋・桔梗の花咲く(2012.08.03)ツ 159 椿 寺(地蔵院)・・・・・五色八重の散椿が咲きます(2020.03.24) テ 10 天得院(東福寺)・・花の寺/杉苔の庭に桔梗の花咲く(2011.06.28) 37 天龍寺・・・・紅葉彩る曹源池庭園と嵐山の借景映える(2011.12.10)ト 7 東林院(妙心寺)・・・はかない一日花、沙羅双樹の寺(2011.06.18) 33 東福寺・・・・古都にもしのび足・紅葉ほんのり東福寺(2011.11.12) 45 東 寺・・・・・・弘法さん/お大師様の寺/教王護国寺(2012.02.25) 74 等持院・・・・・有楽椿咲く国師庭園・等持院(2013.03.15) 166 等持院(前)・・名勝庭園芙蓉池と足利氏累代の菩提寺(2020.06.04) 167 等持院(後)・・東苑庭心字池と足利幕府歴代将軍祀る(2020.06.14) ナ 27 梨の木神社・・・三条實美祀る..萩の花咲く梨の木神社(2011.10.04) 79 なからぎの道と植物園/・2013 の桜 半木の道/植物園(2013.04.13) 91 南禅寺・・・・・・京都五山之上・紅葉鮮やか南禅寺(2013.12.02)ニ 58 二尊院・・・・・・釈迦如来と阿弥陀如来の二尊を祀る

2020.07.31

コメント(162)

-

「京都ええとこ」 目 次 2 所在地(略図・概)で検索 「ええもん」 は巻末に

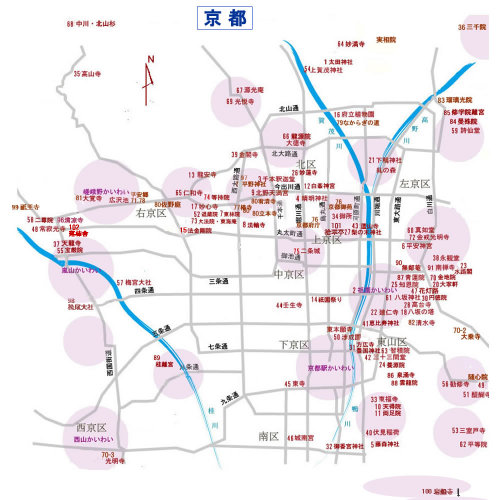

「京都ええとこ」 目 次 2 所在地(概ねの略図です)で検索 京都の史跡・名勝 寺院と神社或いは行事・イベント名その概ねの所在地で載せています、そしてその前の番号で検索して下さい (写真2枚に分かれています、それぞれ拡大してご覧下さい) 付された番号順です 1 大田神社・・・・・・・カキツバタが揺れる・大田神社(2011.05.21) ・・・葵祭とカキツバタ・上賀茂神社と大田神社(2012.05.19) 2 祇園・白川・・・・・・祇園放生会(2011.06.05) 3 千本釈迦堂・・・・・おかめ物語とぼけ封じ観音(2011.06.07) 4 晴明神社・・・・・・・陰陽師/安倍晴明公を祀る・晴明神社(201401.29) 5 藤森神社・・・・・・・あじさい苑は花いっぱい藤森神社(2011.06.12) 6 平安神宮・・・・・・・花しょうぶとすいれん咲く平安神宮(2011.06.16) 7 東林院(妙心寺)・はかない一日花、沙羅双樹の寺・東林院(2011.06.18) 8 法輪寺・・・・・・・・起き上がりだるま、達磨寺・法輪寺(2011.06.23) 9 北野天満宮・・・・・梅の香ほんのり、縁日賑わう天神さん(2012.03.03) ・・・・・お土居(おどい)の紅葉、北野天満宮(2012.11.27) 10 天得院(東福寺)・・・・花の寺、桔梗の花咲く天得院(2011.06.28) 11 両足院(東福寺)・・・・白く染まる半夏生・両足院(2011.07.02) 12 白峯神宮・・・・・・・蹴鞠(けまり)と七夕祭・白峯神宮(2011.07.08) 13 龍安寺・・・・・・・・鏡容池いちめんの睡蓮の花・龍安寺(2011.07.10) ・・・・・こころを馳せる石のさき・石庭龍安寺(2011.07.14) 14 祇園祭り・・・・・・・ 京町屋と函谷鉾・祇園祭り(2011.07.17) ・・・・・コンチキチンのお囃子響く・八坂神社と祇園祭り(2012.07.20) 15 法金剛院・・・・・・・花園の 苑をいろどる 蓮の花(2014.08.01) ・・・・・・いま咲き競う花の寺...待賢門院眠る(2012.07.14) 16 京都植物園・・・・・"なでしこ"...見てきました・植物園(2011.07.26) 17 妙心寺・・・・・・・天井図八方睨みの龍と夾竹桃・妙心寺(2011.07.29) 18 八坂ノ塔・法観寺・・京都・東山のシンボル八坂の塔・法観寺(2011.08.01) 20 大寧軒・・・・・・・・・京の夏・南禅寺史跡・大寧軒(2011.08.04) 21 下鴨神社・・・・・・葵の御紋と国家君が代のさざれ石ある(2011.08.07) 22 建仁寺・・・・・・・・国宝・風神雷神屏風図と百日紅咲く(2011.08.13) ・・・・・・潮音庭と襖絵/雲龍図・天井/双龍図(2011.08.16) 23 水路閣・・・・・・・・・インクライン・京の水の命綱/琵琶湖疏水(2011.08.19) 24 養源院・・・・・・淀殿の創建..お江与の方(江姫)再建(2011.08.22) 25 知恩院・・・・・・・ふりかえれば法然様.法然上人・知恩院(2011.08.25) ・・・・・念仏のふるさと..法然上人800年大遠忌(2011.08.28) 26 妙蓮寺・・・・・・芙蓉の花いっぱい・酔芙蓉彩る・妙蓮寺(2011.09.18) 27 梨の木神社・・・・・三条實美祀る..萩の花咲く・梨の木神社(2011.10.04) 28 高台寺・・・・・・・東山・霊山の山麓..秀吉とねねの寺(2011.10.10) ・・・・・蒔絵の寺・北の政所眠る・高台寺(2011.10.16) 30 円徳院・・・・・・・高台院北政所・ねね終焉の地・円徳院(2011.10.23) 31 方広寺/豊国神社・・・「君臣豊楽」「国家安泰」の鐘銘ある(2011.10.29) 32 御香宮神社・・・・・・豊臣家と徳川家が同居する社(2011.11.05) 33 東福寺・・・・・・古都にもしのび足・紅葉ほんのり東福寺(2011.11.12) 34 京都御所・・・・・・・平安遷都一千年余の内裏・京都御所(2011.11.19) ・・・・・春の一般公開・京都御所(2012.06.02) 35 栂尾/高山寺・・・・・・・日出でて先ず照らす高山之寺(2011.11.26) 36 大原/三千院・・・・・・・もみじ降る苔むす庭にこころ融く(2011.12.03) 37 天龍寺・・・・・・紅葉彩る名勝嵐山の借景映える・天龍寺(2011.12.10) 38 永観堂・・・・・・・東山の紅葉の名所・錦に染まる永観堂(2011.12.17) 39 金閣寺(鹿苑寺)・・・・・・旭日あび金色輝く金閣舎利殿(2012.01.01) 40 伏見稲荷大社・・・人.人.人で埋まる初詣・伏見稲荷大社(2012.01.07) 41 えびす(恵美須)神社 ・・・・人気大よせ「えべっさん」(2012.01.14) 42 三十三間堂・・・・・・明日に向って射る/新成人通し矢(2012.01.17) 43 蘆山寺・・・・・・・・・・紫式部ゆかりの地・蘆山寺(2012.01.28) 44 壬生寺・・・・・・・・節分祭/大念仏狂言と新撰組・壬生寺(2012.02.11) 45 東寺・・・・・・・・・弘法さん/お大師様の寺/教王護国寺(2012.02.25) 46 城南宮・・・・・・・鳥羽離宮の鎮守社/方除の大社・城南宮(2012.03.10) 47 東山花灯路・・・・・京都早春の風物詩・東山花灯路(2012.03.17) 48 常寂光寺・・・・・・・歌のふるさと小倉山/苔生し佇む(2012.03.24) 49 随心院・・・・・・・・・はねずの梅/小野小町の随心院(2012.03.31) 50 渉成園(枳殻邸)・やっと桜が咲きました/東本願寺別庭(2012.04.07) 51 醍醐寺・・・・・・・醍醐の花見/豊太閤花見行列・醍醐寺(2012.04.14) 52 退蔵院(妙心寺)・・・砂紋に枝垂れる桜と国宝/瓢鮎図(2012.04.28) 53 三室戸寺・・・・・・・斜面いっぱいに彩るつつじ/宇治(2012.05.12) 54 葵祭上賀茂神社・・平安絵巻/葵祭と上賀茂神社・杜若(2012.05.19) 55 宝厳院(天龍寺)・風薫りみどり生す/獅子吼の庭・宝厳院(2012.05.26) 56 勧修寺・・・・・・・・・氷室の池に花一面/山科・勧修寺(2012.06.09) 57 梅宮大社・・・・「この花咲くや池」に花しょうぶ彩る(2012.06.16) 58 二尊院・・・・・・静まりて青いもみじの小倉山・二尊院

2020.07.31

コメント(14)

-

京都ええとこ一覧と.....ブログ休養のお願いです

京都の三大祭り 春の「葵祭り」、いつもなら7月ここで始まる「祇園祭り」と秋の「時代祭り」ですが、神事は別として観覧できるすべての行事は取り止めとなりました、観覧を機に京都に訪れたいと思っていられた方には大変残念な事となりましたが、コロナ感染が終息しない状況から致し方ない結果となりました、お知らせしておきます。 このブログ前記事の巻末でご挨拶致しましたが、近くに出向いた事は別として撮り置いていてご覧頂きたかった写真と資料 一応ご紹介をし終えましたので、ここで少し休養とさせて頂きたく思っています いつも、ご覧いただき又コメント賜り有難うございました、御礼申し上げます今後、お伝えしたい京都のニュースがあったり、身体の身動きが可能な範囲で機会でも合えば写真に収め、いつになるか判りませんが更新させて頂きたく思っています、お許しを頂きますように なお、今後も皆様のブログへはコメントは少し飛ぶ事があるやも知れませんが、都度ご訪問し拝見させて頂きたく思っていますただ、私の方へのコメント 休養中はお気使い無用として下さいますように ↓過去行われた「祇園祭り」山鉾巡行の様子です ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~169はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.07.14

コメント(105)

-

木戸孝允(桂小五郎)と幾松 京都での足跡を辿ります

前記事に続いて明治の人物のご紹介です、昨年11月に記事にさせて頂いた坂本龍馬、その折に近くでUPしますと記したまま今日になりました、桂小五郎の京都でのエピソード写真と共にご覧下さい (当時の写真は、幕末維新を見るから頂いています)(記事 長編小説???です、お時間の許す折に見てください、ただ最後にご挨拶していますのでチラッと見て下さい)維新三傑の一人木戸孝允(桂小五郎)と常に傍にあり支えた幾松(松子)の京都での足跡 維新三傑は、大久保利通・西郷隆盛そして木戸孝允(タカヨシ・桂小五郎)、明治維新への改革にそれぞれ指導的な役割を果たした三人を云います 桂小五郎(維新までの武人時代はこの名です)、長州藩藩校明倫館で山鹿流兵学教授であった吉田松陰に師事し、兵学を学びその才能を磨き藩の許可を得て江戸へ留学、剣術道場練兵館でその塾頭になるまでの厳しい修行の傍ら多くの志士たちと交流、長州藩の尊攘派のリーダーへと成長します ↓木戸旧邸 茶室として使われていた部屋の障子壁 (旧邸一番後になります) ←上京区三本木界隈(御所の東) 吉田屋跡 桂小五郎1861年長州藩の尊皇攘夷派と共に京都に入る、ここにあった「吉田屋」で芸妓だった幾松と出会います、京都取締り役の新選組の夜襲に出会い、幾松の機転で難を逃れ二人の仲が始まります ↑同じく幾松 ↑当時の桂小五郎 1863年長州藩が下関を通る外国船を砲撃、その過激な攘夷行動に幕府が激怒し、「八月十八日の政変」とされる過激な尊皇攘夷派を京都から追放する事件が起きます、長州藩も同じく京都から追い出されることとなります 1864年6月幕府に対峙 決起を目指し、尊皇攘夷派の長州・土佐の志士達が三条小橋の旅館・池田屋に集結して謀議していたところ、新撰組が襲撃多くの死傷者が出た所謂「池田屋事件」が起こります 小五郎は一足早く池田屋に出向いたが未だ同士が集まっていなかった為、近くの対馬藩邸を訪れた後で難を免れます ↑現在の「三条小橋」この西です ↑維新史跡・池田屋騒動址の石碑 同年7月池田屋事件と前年の八月十八日の政変で追放された長州藩が反発し、京都での復権を目指し大挙上京 幕府側の会津・薩摩両藩と蛤御門前で市街戦を繰り広げた所謂「禁門の変」(蛤御門の変)死者双方で300人を超す戦闘が繰り広げられました ↓「蛤御門」京都御苑西側に面し、御苑九門ある内の一つです 戦闘は、徳川幕府 孝明天皇の力も借り、全国各諸藩に出兵を要請して力の差が歴然とし長州勢の敗北で終わります ↑御門門柱に残る弾痕跡 ↑蛤御門石柱 禁門の変(蛤御門の変)の後、あちこちに身を隠していた小五郎、三条大橋下で乞食同然の姿で潜んでいたとき、幾松が橋の上から握り飯を落とし助けていたとされています(注・場所が二条大橋だとの説もありますが) ↓昔の三条大橋 ↓現在の三条大橋 ↓「長州藩邸跡」藩邸があったのは河原町御池北東角から木屋町通一之船入までの広い場所です、その跡に立つ石塔です いま京都ホテルオークラが建ちます 藩邸は禁門の変で、会津藩と当時これに同調していた薩摩藩を中心とする朝廷・幕府側に破れた長州藩は、自らこの屋敷に火を放ち京都を逃れますが邸内の火は京都市内に延焼、数日間燃え続け約3万戸が焼失する大火(元治の大火・どんどん焼けと称されます)となりました ↓「桂小五郎像」 京都ホテル西側前 河原町通に面し建てられています 小五郎、凛々しい姿で建ちます ↑建物前の提灯 ↑小五郎と幾松閑居址石塔 ↓長州藩邸の東側に藩の隠れ屋敷として建てられた建物があります、ここで小五郎・幾松身を隠し居を共にします 現在京料理・幾松として営業中の場所です (私一度伺って建物内部の様子の説明を受けましたが写真は当時頭になく、内部の写真は幾松さんのHP・しおりから頂いたものです 拝観は特注です) ↓現在の京料理「幾松」の木屋町の入口です ↓当時、小五郎と幾松が使っていた部屋、そのまま残され国の有形文化財とされています ↑隣の長持が置かれた部屋 小五郎を探し新選組・近藤勇が乗り込んだ時建物中を家探しても見つからず、最後にこの長持を開けろと迫った時、幾松は開けて何もなかったら切腹して貰いますよと迫り、諦めさせ入っていた小五郎の窮地を救ったとされています(近藤勇 気付いていたが幾松の意を決した訴えに見逃したとの説もあります)←隠し廊下 河原への抜け道となります その後、但馬・出石に身を隠していた小五郎は1865年長州藩主・毛利敬親の命で木戸孝允(タカヨシ)と名を替えます(キドコウインと呼ばれる事もあります)、1868年維新を機に幾松と正式に結婚します 孝允は、坂本龍馬の働きに合わせ薩長同盟にまで漕ぎ着け表舞台に復帰し、新政府誕生への提言を通じてその要職を務める事になり、1869年より幾松ともども江戸(東京)に住まいする新政府では、総裁(三条実美)局の専任顧問(いまの幹事長役)、政府参議(〃大臣役)となり版籍奉還・廃藩置県・五箇条の御誓文・憲法制定と三権分立などの重要政策確立に尽力する のち、岩倉使節団の副使として欧米を歴訪するなど活躍しますが、大久保利通による独裁的な運営が際立ち、心労も重なり政権中枢から距離をおくようになります ↓木戸孝允旧跡石塔 (旧跡は特別公開時にのみ見られます) ↓いま旅館・石長松菊園の奥にあります 松菊 は孝允の雅号を貰ったものです ↓今残る旧邸の全景です 1875年木戸孝允が近衛家の下屋敷を譲り受けたものです 別に本館があったと記録されていますが今はありません ↓一階の部屋 茶室として使われていた様です ↓部屋から見える庭 この先は賀茂川が流れます ↓庭園にはきれいに剪定された当時の松の木残されています ↓二階の部屋からは遠く東山を望みます 孝允、1877年体調を崩し京都に戻ります ←明治天皇行幸碑 天皇が私人をお見舞いの為に行幸されたのは極めて異例ですが、明治天皇 1877年(明治10年)5月19日木戸孝允の病気見舞いのためここ木戸旧邸を訪れられましたが、日を置かず5月26日に死去します 享年44歳 孝允、西郷隆盛が最後まで戦っている西南戦争の行方を心配して、死ぬ前に「西郷もう大抵にせんか」と発した言葉は史実に残ります 幾松は、孝允死後剃髪し養子 忠太郎の成長を見守り余生を送り、明治19年4月孝允と同じ44歳で亡くなっています 木戸孝允、桂小五郎時代から剣の腕前は師範となるほどの技を持っていましたが、どの史実を見ても剣を振り回した場面は登場しません、それどころか「逃げの小五郎」と揶揄されるほどこれはという場面では早々に姿を隠しました、機を見るに敏に長けた判断力と性格の持ち主だったのでしょう 二人の墓は坂本龍馬・高杉晋作を始め維新の志士たち1,300余柱が眠る東山・霊山護国神社の霊山墓地に並び葬られています ↓霊山墓地 です 一番上部(橙色線)に祀られています 下部黄色線は坂本龍馬・中岡慎太郎の墓です ↑正二位木戸孝允妻岡部氏松子墓 ↑内閣顧問勲一等贈正二位木戸孝允墓 ↓木戸孝允(右)と幾松(松子・左)の墓 (幾松(松子)は木戸孝允との婚姻を前に長州藩士岡部藤吉の養女となっています) 志士としても、長州藩のリーダーとして時代の先端に立ち、明治新政府に於いてもトップの一人として、近代国家 日本の建設に大きな役割を果たした木戸孝允、京都での横顔でしたあとがき、 過去ずっとどうしてもお伝えしたかった明治の偉人の記事と写真、前記事の新島襄と今回の木戸孝允をご紹介して、今まで抱えてきた重荷を降ろしました。 しばらく休養とさせて頂きますと言っても調子の良い時に出かけられ撮った写真は又UPさせて頂きたいと思っていますが、年もゆき身体の不自由さは変わらずで全くの不定期となります、ご容赦頂きますように・・・。 いつも、ご覧いただき又コメント賜り有難うございました、御礼申し上げます。 ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~166はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.07.04

コメント(80)

-

新島襄(ニイジマジョウ)旧邸.....大学創立に関わるクリスチャン三人の同志

暫く季節と共に自然をお伝えしてきた記事がコロッと替わります、 明治の初期に新島襄が自分の夢を実現するべく、志を同じくする者が創った結社「同志社英学校」(のちの同志社大学)を創立します、それに関わった新島襄・八重の夫妻と八重の兄山本覚馬が中心となりキリスト教精神に基づく教育の場を創りあげました その歴史を生んだ邸宅跡です (記事少し長くなります、お時間の許す折に又はスルーして下さい) 新島襄旧邸 同志社英学校創立の跡地です ↓「新島襄旧邸」玄関です ↑新島襄 ↑建設当初の同志社英学校 (以下三人の写真は、同志社社史より) 新島襄 同志社の創立者 国を改革し近代化する日本をとの夢を持ち、1864年21歳の時国禁を犯してアメリカに渡航、現在も有数な大学の一つアーモスト大学に学び、日本人として初の理学士の称号を得ます、留学中にキリスト教徒となり一つの夢、キリスト教主義教育を日本でもと言う夢を膨らませます、このあとアンドーバー神学校でも学びます 1872年在米中に、明治政府の岩倉具視を全権大使とした欧米岩倉使節団(新政府の中枢木戸孝允・大久保利通・伊藤博文など108名)と出会い通訳として参画を許され、欧米各国の教育制度を視察、自由と良心に基づくキリスト教主義の教育で日本を近代化出来るとの確信を得、1874年帰国する前にアメリカン・ボード(アメリカ最初の海外伝道組織)の年次大会総会で、日本での学校設立を強く訴え5,000ドル(当時)の寄付の約束を得て帰国します 1875年に京都府知事槇村正直の賛同と同府顧問山本覚馬の強力な支援を得て京都御苑の東側寺町丸太町上るに同志社英学校を開校します、更に翌年八重と結婚したのち欧米の伝統的な総合大学の創設を目指し、私立同志社大学の設立の為東奔西走しますが創設目前に志半ばにして倒れ1890年47歳の若さで亡くなります のち、遺志は山本覚馬を始め徳富蘇峰らにより引き継がれ同志社大学が創立されています ↑新島八重 ↑女紅場(ニョコウバ)址、裁縫手芸料理等の教場 新島八重 (旧姓・山本八重) 同志社の母と呼ばれます 戊辰戦争時会津が戦場となった時に断髪・男装し会津若松城に籠城、自らスペンサー銃を持ち奮戦します(大河ドラマ八重の桜で知られます)が敗戦、三年後の1871年26歳の時に当時京都府顧問だった実兄山本覚馬を頼り上洛、兄の推薦により京都女紅場(現府立鴨沂(オオキ)高校)で権舎長を務め教育への足掛りとします、 この頃新島襄と知り合い1875年婚約キリスト教の洗礼を受け同志社英学校創立の身近な支援者となり翌1876年クリスチャン同志の結婚式を挙げる、襄の八重を称して「その生き方がハンサム」と言った事から云われるハンサム・ウーマンはその後知られる所となります、そのあと、同志社分校女紅場(のち同志社女学校)で礼法の教員となるのを始め同志社各校の教務に携わり、また篤志看護婦として日清・日露の戦争に従軍し取締として看護婦を指導、その後の看護婦地位向上にも寄与し勲六等宝冠章を授賞しています 襄の死後も住宅(旧邸)に起居していましたが、襄の想いを継ぎ住まいの土地建物、什器一切同志社に寄贈しています八重は86歳の長寿を全うし、若王子山襄の墓の隣に葬られています ↑山本覚馬 ↑前中央が覚馬 後ろ中央に襄と八重、時期は不明 山本覚馬 同志社の礎となります 会津藩の砲術師範で、勝海舟らと共に佐久間象山に学び、1862年京都守護職に就任した松平容保(カタモリ)に従い京都に入る、この頃から眼を患い失明同然となります 鳥羽伏見の戦いで捉えられ薩摩藩に幽閉、この中で口述筆記された建白書「管見(カンケン)」が認められ、京都府顧問として遷都後の京都近代化に貢献、初代府議会議長、商工会議所会頭など歴任します。1874年以前から学んでいたキリスト教に入信洗礼をうけます、その縁で知り合っていた宣教師ゴードンを通して新島襄に出会い彼の私学創立の想いに深く共鳴して、全面的に協力支援し同志社英学校創立に至ります そして襄の死後もその遺志を継ぎ、明治維新後所有していた旧薩摩藩邸の敷地(京都御苑北側の現同志社大学今出川校地)を提供して同志社大学創立に導き、現同志社の礎となります ↓御苑側から見た建物前面です ↓新島襄先生の石塔が立ちます ↓旧邸です 1878年(明治11年)に竣工、木造二階建ての和風建築で洋風の手法を取り込んだ建物で、現在は市の有形文化財に指定されています ↓建物東面です お寺や神社には明治時代やそれ以前に建てられたもの数多くありますが、住宅として現存しているのは希です、木造洋風住宅としては京都最古のものだそうです ↓建物南面です 柱が露出され壁はその内側に納まります ↓建物近くから 珍しい明治時代の洋風の住居、内部の設えと共にご覧下さい ↓建物外側は外縁が三方囲みます 和風の住まいには珍しい造りです ↓「応接室」 多くの来客があった様で、椅子・ソファーは多人数に備へ置かれています ↓襄がいつも在室し執務した「書斎」です 書籍そのまま残されています ↓「食堂」です ↓オルガンが置かれます、八重の部屋となります ↓「寂中庵」茶室です ↓寂中庵内部 襄の没後茶道家となった八重が洋室を改め茶室としたものです ↓通し廊下と二階への箱階段 二階へは行けません二人の居住に使った部屋です ↓旧邸の南にある「新島記念館」 最初の写真に見えていた建物です ↓記念館内部です 新島襄と三人が残した貴重な遺品や資料が保存され、一部展示もされています ↑覚馬1892年64歳で亡くなります ↑襄は1890年47歳の若さで、八重は1932年86歳で生涯を閉じています 墓碑の銘は勝海舟の揮毫 ↓新島襄と八重、山本覚馬三人の墓は共に左京区若王寺山(ニャクオウジヤマ)の山の上同志社墓地に葬られています (山道険しくとても登れません・写真は同志社社史より) ↓「同志社礼拝堂(チャペル)」1886年(明治19年)建てられたプロテスタントのレンガ造チャペルとしては日本に現存する最古の建物となり、重要文化財とされています 現在の同志社今出川校地には、明治この時代の建物五棟が残り使われています、校内レンガ造りが一際目立ち明治の雰囲気が漂います ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~166はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.06.24

コメント(72)

-

東の苑庭「心字池」と足利幕府歴代の将軍を祀る......等持院(後)

前回に続いて、足利幕府230年十五代の将軍を祀る歴史ある等持院です場所は、金閣寺から妙心寺と仁和寺のほぼ間に位置します 足利氏の菩提寺 萬年山 等持院 臨済宗・天龍寺派の寺院です ↓「表門」正面です 前編ではUPしていません ↓門前にある「鐘楼」です ↓前回最後の写真「方丈(本堂)」北面から東へ進みます ↓青苔と青もみじの中 苑庭を奥へ進みます ↓中央の燈籠は等持院型燈籠と謂れます、又蹲踞は自然の石が彫られています ↓「十三重石塔」足利初代から十五代に至る将軍の供養塔、遺髪が納められています ↓「足利尊氏墓所」宝筐印塔です 台座には蓮華紋様が彫られています ↓「心字池」東の苑地にある池泉回遊式庭園で同じく夢窓国師作と伝えられます ↓草書体の”心”の字を象られている静かな池庭です ↓ただ何処から見ても全体像は掴めません ↓池周りは青々しい草木で覆われます ↓池一番東側です 樹木が多く薄暗く静かな風情を感じます ↓かって中ノ島には妙音閣という建物があったと伝えられていますが今は礎石を残すのみです ↓心字池、幽寂閑雅という表現で紹介されています ↓半夏生咲く夏至の頃、又秋の紅葉時にはそれぞれ又異なった光景となります ↓心字池を一回りして青苔と青もみじの道 霊光殿に戻ります ↓「霊光殿」足利歴代の将軍を祀ります この写真以外の内部は撮影不可です ↓霊光殿内部、足利尊氏が念持仏として信仰した利運地蔵尊を本尊とし達磨大師と夢窓国師を左右に祀り、歴代の将軍木像が安置されています(5代と14代将軍を除く) 以降写真はHPより ↑初代将軍 足利尊氏像 一番奥に納められています ↑徳川家康42才の像 足利家との繋がりが深く共に祀られています ↑金閣寺を建立した 三代 義満像 ↑銀閣寺を創建した 八代 義政像 ↓霊光殿 外は青もみじに囲まれます ↓ここで前・後編に分けた、等持院あとにします ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~166はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.06.14

コメント(70)

-

名勝庭園「芙蓉池」と足利氏累代の菩提寺......等持院(前)

今回は近くの等持院へ行ってきました、2013.3月に一度UPしていますが時期的に庭園が寂しく、再度という思いを持っていましたが思い切って青葉・若葉溢れる庭園見てきました、ご覧下さい 足利氏の菩提寺 萬年山 等持院(前)臨済宗・天龍寺派の寺院です 1341年後醍醐天皇のもと、京の六波羅探題を攻め落とし鎌倉幕府を滅亡へ追いやった足利尊氏が天龍寺の夢窓国士を開山として、市中にあった等持寺を併合し衣笠山の南麓に創建され、足利将軍家十五代の菩提所となります 尊氏の死後その院号から等持院と称する事となっています ↓禅宗の開祖「達磨大師」衝立 天龍寺の元管長の関牧翁(セキボクオウ)師の作でユニークなこの達磨図は他の禅宗寺院でも見られる名物となっています 方丈西壁に於かれています ↓「山門」寺内への参道入り口に建てられています ↓寺院の建物が近くです ↓門前です、名勝庭園・史跡木像は等持院の見所です ↓玄関の「庫裏」正面こちらから入ります ↓方丈(本堂)南庭です こちらは静かな枯山水庭園となります ↓「方丈」正面 ご本尊に釈迦牟尼仏を祀り、内部襖絵は狩野興以の作、南庭に面する廊下はうぐいす張りで心地よく響きます 数年前から修復工事中で入れません、寺院のHPより ↓「書院」です 庭に面します ↓書院より左前方の庭です ↓庭は「芙蓉池(フヨウチ)」と名付けられた池泉回遊式庭園です ↓夢窓国師の作と伝えられています 蓮の花が形どられ創られています ↓中島の蓬莱島には石橋が架かります ↓石組みも変化に富んで組まれています ↓蓬莱島には沢山の花木をあしらい草木が配されています ↓池には緋鯉もたくさん飼われ、今は樹木で隠れていますが借景となる衣笠山より清水が流れ出ます ↓芙蓉池正面です 小高い奥にはひっそりと落ち着いた風情で茶室・清漣亭が建ちます ↓茶室「清漣亭(セイレンテイ)」 相阿弥らと茶道に興じた八代義政の好みと伝えられます ↓茶室前には江戸時代の司馬温公型(凹凸の石に水穴が掘られたもの)の手水鉢 ↓茶室から見る方丈北面です 次回続いて、等持院(後)「心字池と史跡木像」UPします ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~158はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.06.04

コメント(79)

-

幻の「京都新城」遺構の初発掘と京都仙洞御所&大宮御所

太閤秀吉 最後に築城した幻の「京都新城」遺構が初発掘されました 秀吉が関白秀次の聚楽第を破却した後、代わりの関白家の正式な邸宅として秀頼の為に築いた城郭風邸宅その跡です邸宅は当時「太閤御所」と呼ばれましたが、その後秀頼は短期間の利用に留まり大阪城に移り、秀吉の死後 正室・高台院(北政所)が隠居屋敷として少し住まいとしただけで、関ヶ原の戦いに合わせ戦闘への利用を避けるため一部取り壊され又徳川幕府となって完全に撤去され、当時の図面や建物の仕様詳細は失われ往時の姿は確認出来ない侭となって幻の城跡とされて来ました 今回発掘されたのは、仙洞御所の東側の場所で城壁とみられる石垣の一部・金箔瓦などが初めて確認されました城跡は↓もう一つ下の図の赤囲みの通り、今の京都御所の2倍以上にも達する大きなものだった様です2020.5.13の報道です ↑赤囲いが新城の範囲です 左図赤い印が今回発掘された場所です この報道で気が付きました、大宮・仙洞御所どこかで訪問し写真が残っている筈だと、多くはありませんし少しピントの甘い写真もありますがご紹介します 京都御苑内 京都大宮御所と京都仙洞御所 ★京都大宮御所ーー皇太后の御所とされてきた所です 1597年後水尾天皇の皇后・東福門院和子の御所として建てられたもので、以後皇太后などの女院御所として使われて来ましたが、江戸末期の孝明天皇の皇后・英照皇太后の御所として建て替えられ、以後天皇皇后両陛下・上皇上皇后両陛下や皇族方が京都にお見えの際の御宿泊所として用いられています 広さは16,000平方メートルです ★京都仙洞御所ーー退位された上皇のための御所です、江戸時代の初め、1627年皇位を退かれた後水尾上皇の御所として建てられましたが、その後何度となく火災に見舞われ建物は焼失し現在は茶亭を二つ残して建物はなく、広大な庭園を残すのみとなっています 広さ75,000平方メートルあります ↓京都仙洞御所と大宮御所 ↓京都御苑の略図です ↓京都大宮御所「御車寄」(玄関)です 三重の屋根が印象的な玄関です ↓「御常御殿」前に広がる南庭には松・竹・梅の木が植えられています 現在の建物は昭和の半ばに大改修されたもので、英・チャールズ皇太子とダイアナ妃がご宿泊された際に内装も一部洋風に変えられています、近くでは上皇上皇后両陛下が令和元年6月孝明天皇山陵と明治天皇陵ご参拝の折に滞在されています ただ外国からの要人は平成17年からは完成した「京都迎賓館」にご滞在とされています ↓大宮御所から仙洞御所への入口です ↓「北池」1636年に作庭された大きな池泉回遊式の庭園は幕府・作事奉行の小堀遠州の作庭です 北池 元は大宮御所の庭園でしたが今は南池と堀割りで繋がれ仙洞御所の庭園とされています ↓「六枚橋」阿古瀬淵(アコゼガフチ)と呼ばれる淵に切石六枚が並べられ架かります ↓平安時代の歌人「紀貫之」邸宅跡、いまは石碑のみです ↓「雄滝」北池から引かれます ↓「紅葉橋」北池と南池をつなぐ掘割に架かる土橋です ↓「紅葉山」苔ともみじが映えていました ↓「南池」静かな佇まいの中に滝・橋・島・洲浜など多様な風景が展開していきます ↓「八ツ橋」南池の西岸から中島に架かる橋で,藤棚で覆われた石橋です ↓中島越しに茶亭が見えます ↓「醒花亭(せいかてい)」庭園の一番南に位置する柿葺き(コケラブキ)の茶亭です醒花亭の名は、中国唐の詩人・李白の詩に由来しているとされています ↓池の西畔はやや平らで楕円の石が敷き詰められた「洲浜」です、石の数は約11万1千個余り、庶民から一石につき米一升の約束で集められて“一升石”と謂れます ↓北へ戻り茅葺きの茶室「又新亭(ゆうしんてい)」 明治17年(1884年)に近衛家から献上された茶室です 先の醒花亭ともども建物内部は写真不可です ↓最後の一枚です 南池に浮ぶ「葭島(ヨシジマ)」ともみじです 後になりましたが、 旧来からの名称 大宮・仙洞両御所は、平成天皇退位に伴い東京の吹上にある大宮御所・仙洞御所と紛らわしくなく呼ぶためそれぞれ京都の御所については 京都大宮御所と京都仙洞御所と呼ばれる事となっています ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~158はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.05.24

コメント(86)

-

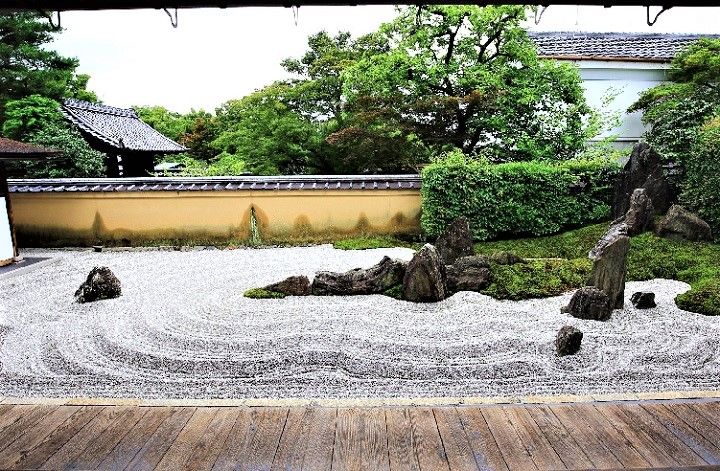

新緑に苔・石と白砂の枯山水 四つの庭園......妙心寺・桂春院

前回に続いて新緑眩い庭ご紹介します、同じく妙心寺内にある「桂春院」です こちらは妙心寺46ある塔頭の中 退蔵院・大心院と共に三ヶ寺のみ通年公開されています、 2015.4に訪問していますがUP仕損ない留保したままの写真ですご覧下さい 正法山 桂春院 臨済宗・妙心寺派 御本尊・薬師如来像を安置 1598年織田信長の孫 織田秀則が 妙心寺73世水庵宗鞠(スイアンソウキク)を開祖として、見性院(ケンショウイン)を創建したのが始まりです 1631年に諸堂が整備され翌 32年に「桂春院」と名を改められています ↓本山・妙心寺の「三門」です、背後に仏殿・法堂や方丈と一直線上に配され、唯一朱塗りの門です ↓桂春院「表門」です ↓山門を入り方丈への参道です ↓正面は「庫裏」 こちらから入ります ↓庫裏を入った玄関 意外と質素な玄関です 桂春院の庭は、方丈を中心に三方に四っの枯山水庭園が有り、秋は紅葉が映え 春から夏へは苔が美しく緑一色の庭となり、国の史跡・名勝に指定されています ↓方丈北の坪庭「清浄(ショウジョウ)の庭」西に井筒を配し紀州の巨岩・奇石が直立し枯れ滝が造られています ↓唯一白砂が使われ、滝から流れる渓流を顕し心身を常に洗い清め無垢な状態でありたいとの意が込められていると説明されます、花頭窓の下を潜り隣へ流れます ↓「花頭窓」禅宗寺院に多く見られます、大きく立派です ↓花頭窓の先は佗の庭に続きます ↓書院に出ました 1631年長浜城から茶室ともに移設された建物です ↓「書院」内部、茶室です ↓書院に面する「佗の庭」額縁庭園です 江戸時代初期の作庭とされ、小堀遠州の高弟・玉淵坊の作庭とも謂われています ↓千利休の流れを汲む藤村庸軒の茶室「既白庵(キハクアン)」(内外とも非公開)に通じる露地庭です 中央は中門 杉皮葺きの「梅軒門」と名付けられ、このさき思惟の庭へ続きます ↓梅軒門を潜り「思惟の庭」に出ました 左右に築山が添えられ礎石配されています ↓一段高い所に建つ方丈から飛び石の庭を見下ろします ↓方丈前です 前に広がるのは「真如の庭」東方向です ↓庭正面です 縁先より南に低く造られた真如の庭は最も大きく大刈込が特徴的な庭となります 生け垣の向うも苔庭です ↓真如の庭西方を見ます もみじ・霧島ツツジ・馬酔木などが植えられ綺麗に手入れされています ↓「方丈」です 1631年に建立された単層入母屋造りの建物で本堂を兼ねます 正面に掲かる扁額は臨済宗黄檗派の高僧・天間独立の筆「桂春院」です ↓方丈襖絵「金碧松三日月図」狩野山楽の弟子狩野山雪の筆で、かっては仏壇背後に貼られていたものが襖絵へと改装された様です 上に三日月が光ります ↓方丈から真如の庭に降りて下から見ます 大きくなだらかに造られたツツジの大刈込みで方丈と南の苔庭を繋ぎます ↓大刈込みを近くから、降るもみじとともに ↓生け垣の南側、青々した苔庭が広がります ↓もみじと苔地の中に伸びる延路です ↓置かれた巨石、三尊石を象っています ↓苔庭に青々したもみじ降ります 桂春院庭園、名勝の名に違わぬ庭でした ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~158はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.05.14

コメント(77)

-

新緑映える露地庭園と真田信之の菩提寺......妙心寺・大法院

さくらが過ぎて新緑眩い時期となりましたが、まだまだコロナウィルス収まる気配はありません、新緑を愉しみに出かけることは適いませんが撮りおいている写真でご紹介します2013.5月に一度UPしていますが、一部ダブリますが残る写真と2018.5月に再訪した折の写真です、少し長くなりますお時間のある折にご覧下さい 妙心寺塔頭 大法院 臨済宗龍泉派に属し武将真田信之の菩提寺です 1625年信濃松代藩主真田信之の遺命に従い、孫・長姫により創建され開祖は妙心寺175世の法嗣 淡道宗廉(タンドウソウレン) 真田家より毎年50石が施入され藩寺として護持されてきました 真田信之は父 真田昌幸の長男で真田幸村の兄に当たります、1600年の関ヶ原の戦いでは昌幸・幸村と袂を分かち徳川方に加わり(犬伏の別れ)二度の戦いを経て東軍徳川勝利への道筋に貢献しています、ただその後、敗軍の将昌幸・幸村の助命を嘆願し九度山に幽閉させられたあとは、二人を密かに支援し続けたとされています また、その松代藩第八代藩主の真田幸貫(ユキツラ)に仕えた幕末の兵法学者・佐久間象山はここ大法院に祀られています ↓本山・妙心寺です 並ぶ伽藍手前より仏殿、法堂で奥正面は唐門と方丈です ↓大法院「山門」 屋根が少し傾き加減です ここ大法院 通年非公開で春・秋の二回特別公開時のみ入れます、ただ今年はコロナで公開取り止めとなっています ↓門前に立ちました 大法院の寺名は信之の法号「大法院殿徹岩一明大居士」からです ↓山門の上には真田家の家紋「六文銭」掲げられています ↓一歩踏み入れると眩い新緑の前庭、 ↓前庭の参道です ↓「庫裏」入り口には大灋院 法の字"古字写作“の所で”灋”の字ありました、仏教語の様です ↓玄関より入り「坪庭」です ↓庭に面した「客殿」内、日々是好日の額かかります ↓ご本尊は釈迦牟尼仏を祀ります ↓「真賞」佐久間象山直筆の額です ↓「叭叭鳥図(ハハチョウズ)」八面の襖絵、江戸時代中期の絵師・土方稲領筆によるものです 叭叭鳥(中国に産する吉祥鳥)100羽が梅の老木に群がり飛ぶさまが描かれています「長空鳥任飛(チョウクウ トブトリニマカス)」こころ想うままに自由に飛ぶ有様と表現されています 飛ぶ鳥、障子の下にも描かれていました ↓露地庭園に向きます 禅に通じる侘び寂びを感じられる庭と説明されています 茶室に付随す庭のことを露地庭と言い、飛石.延段.垣.燈籠などが設けられ構成されます、また仏教の教えの中で清浄世界を表現する庭を露地庭園と呼ばれます ↓客殿から見る庭正面です お茶とお菓子が待っていました、 禅で「旦座喫茶(シャザキッサ 意・・まあ.座ってお茶でもどうぞ)」 ↓苔も生え、みどり一杯です 苔に覆われる燈籠と腰掛待合です ↓立派な「蹲踞」でした ↓庭には飛び石が苔の地にきれいに配されています ↓庭西方をみます ↓奥は借景の双ケ丘丘陵ですが・・・ ↑茶室扁額 ↑茶室の入り口です ↓大法院の主役、茶室「有隣軒」です 名は論語「徳不孤必燐有」より引用 ”徳のある人には孤立なく、必ず理解し助力する人隣に有り ” との意です御朱印には「徳不孤」の書もあります ↓「真田一族と佐久間象山墓所」への入り口 右はその石標、左に2013年には無かった新しい石標「千代の富士顕彰碑」とありました 入ります ↓真田一族の墓、真田信之と子 信吉・信利そして孫・長姫の墓が並びます ↓佐久間象山墓です 象山は仕えていた真田幸貫(ユキツラ)が老中兼務の職に就いた中「海防八策」を上申した幕末の兵法学者で西洋学問を知る第一人者と謂われ、吉田松陰・勝海舟・坂本龍馬などの門弟を教え公武合体・開国論を唱えます、その教えは新しい日本の礎となります ↓「千代の富士顕彰碑」 牌には残された自筆の”心 技 体”の文字が刻まれます (影に入りはっきり字が見えませんが) 2016.7月に膵臓がんで亡くなった「小さな大横綱」でした、”体力の限界・・”の名セリフで引退後は九重部屋を継承、ただ協会の運営には我が道をゆくを貫き中枢から外れます、 真田昌幸と幸村とは袂を分かち異なる道を選んだ真田信之には先に記した法号「大法院殿徹岩一明大居士」に顕されるその人となりに、千代の富士現役中より師事信心するところあったのでは・・・と思われます 仏心には篤く大法院住職との親密な間柄から厚い信仰を持ち度々の参詣があったと謂われ支援者によりこの碑がたてられています もみじ瑞々しく映えていました ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~158はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.05.04

コメント(81)

-

春の「床もみじ」です........岩倉・実相院門跡

お蔵入りしていた春の「床もみじ」です 2013.4月の記録です、桜はいまもう東北以北でしか見られない時期となりましたが、ご紹介する実相院その折さくら満開でした、ここでご紹介せねばUPする時期が又遠のくと思い、記事にしましたご覧下さい 岩倉実相院 天台宗系単立寺院 正式には岩倉山実相院です 鎌倉時代1229年、静基(ジョウキ)僧正により北区・紫野に開基され、のち今でも実相院町の町名が残る小川・今出川に移転、応仁の乱の戦火を逃れるため現在地の洛北・岩倉に移っています 1600年代 後水尾上皇の庇護を受け興隆し、後西天皇の皇子義延親王の入寺以来皇孫の門主が続く門跡寺院となり、岩倉門跡とか岩倉御殿とも呼ばれます 本尊には、鎌倉時代に創られた木造立像の不動明王が祀られています ↓正面の門「四脚門」です 1721年大宮御所より移設されています 外塀は五本の筋塀 門跡寺院の証しです ↓実相院門跡の表札と菊の御紋入り提灯が架かる門前より さくら望めます 門跡寺院、京都には30ヶ寺以上を数えます 主なところでは 三千院・曼殊院・青蓮院・仁和寺・大覚寺・知恩院・随心院・霊鑑寺などがあります ↓門内入ったところの庭園 幕末岩倉具視ここで暫く隠遁生活を送ったとされています、又その後暮らしていた幽棲旧居はここより南200mにあります ↓「玄関」筋交いが渡され入れません 左は「お車寄」ここより出入りします ↓「客殿(本堂)」外からです 建物内は写真すべてシャットアウトです ↓建物は相当古くあちこち つっかい棒で補強されでいます 客殿・四脚門・お車寄は1700年代承秋門院幸子 数少ない女院御所の遺構です ↓客殿から西の庭園に出ました ↓池泉回遊式庭園です 逆光で見づらい写真です すみません ↓ひょうたん池と呼ばれます ↓池UP この池には天然記念物 モリアオガエルが生息すると謂われています ↓庭北方です 実相院の最大の見どころは、薄暗い部屋の床を鏡にして映るもみじです 春新緑の「床もみじ」と秋の紅葉が映る「床もみじ」の様子は幻想的にも見え一見に値します しかしお寺では紅葉の時を「床もみじ」とそして春の青いもみじを「床みどり」と表現し紹介していますが、どうも教科書的でいけませんね 両方とも「床もみじ」の表現の方がより風情が感じられいいと思うのですが・・・ ↓ この写真は寺のポストカードからです 「滝の間」の襖絵は狩野派・狩野永信筆によるものです ↓春の「床もみじ」 先ほどの説明の場面です こちらの写真はお寺のHPよりの転載です この「床もみじ」の撮影禁止がお蔵入りしていた原因です、屋内のご本尊や狩野派の襖絵の禁止は致し方ないとしても、この床に映るもみじの写真が撮影不可でした、何か出し惜しみの理由としか理解できなかった為気に入らずご紹介を保留としていました ↓もう一つの庭「こころのお庭」です 元は「蹴鞠の庭」と呼ばれる庭でしたが、2013~14年にかけて「こころのお庭プロジェクト」と名付けられ、植治・小川勝章氏の監修により市民参加も募り作庭されています ↓少し角度を変え庭の全景 苔にさくらや楓が植られ、石と白砂に木製オブジェが配され海を描く枯山水庭園です、後ろの比叡山をバックにしてと説明されていますが?・・・ ↓右方のさくら 後ろは四脚門です ↓さくらの後ろの比叡山 借景どころか何処から見ても比叡の全景が見られません? ↓正面さくらUPです ↓石庭、石と白砂で描かれる砂紋です さくらは綺麗に見て頂きましたが、この庭初めから比叡山を借景にする意図はなかった様に思われ、また海を描き木製のオブジェは白波を現すとされていますが、島を表す石とのバランスが理解に苦しむ仕上がりだと思えてなりません、ご紹介しながら申し訳ありませんが「床もみじ」の写真対応とその説明と共に、得心がいき難い実相院でした 今年のさくら、これで終わります お時間が許せばご覧下さい、昨年までの京都のさくら名所の数々です *勝運と開運の神様...石清水八幡宮のさくら *京都を護る........平安神宮のさくら *京都・東部のさくら数々.....醍醐寺・清水寺・哲学の道・なからぎの道ほか *京都・中西部のさくら数々..京都御苑・嵐山・平野神社・東寺・退蔵院 他 ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~158はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.04.24

コメント(79)

-

紅枝垂れ桜満開でした.......菩提寺・宥清寺(ユウセイジ)

今回さくらをご紹介する寺院は我が家の菩提寺の宥清寺です、さくらはその折々に見て頂いていますがお寺のご紹介は初めてです、こちら法華宗の一派で観光寺院ではありませんので、一般の方は桜の時期しかその姿みかけません ただ今年はコロナ感染の心配もあり信者以外は立ち入り不可とされています 咲く桜は種類が異なり開く時期が一緒でなく、写真は三日にわけて撮っていますので咲き具合また空の様子が異なって見えますご了解下さい本門仏立宗・本山 宥清寺(ユウセイジ) 本門仏立宗の根本道場となります 本門仏立宗は、釈尊に始まり日蓮聖人を宗祖と仰ぐ宗門です 拠り所とする根本経典は釈尊が最後に説かれた法華経(妙法蓮華経)で、日蓮聖人が定められた南無妙法蓮華経のお題目をご本尊とし口唱(クショウ)修行する宗門です 1253年日蓮聖人が、南無妙法蓮華経を久遠の本仏として弘めるとの布教を始めた20数年間、様々な迫害を受けられてきましたが1283年に没するまで自説を全うされます、ただその後数十年その教えに濁りが生じた期間を経て、丁度100年後蓮師後身(日蓮の生まれ変わり)としてその教えを継いだのが門祖・日隆聖人です 宥清寺は、1308年日蓮聖人の直弟・日弁上人によって開かれ、もと青柳山本門寺と称し京都における日蓮門下最古の寺院です ↓宥清寺門前です この折奥の紅枝垂れ桜はまだちらほらでした 日蓮聖人の教えは日隆聖人に引き継がれましたが、多々その道を異にする別派が生まれ法華宗は別れ衰退の長い時期もあり、宥清寺は一時本門法華宗・妙蓮寺の末寺に入る時をも経過しましたが、1858年日蓮・日隆の正統をを継ぐ後継者として長松清風 後の日扇聖人が「本門仏立講(宗)」を開かれる事となります、以来難しい教えの内容を平易な和歌にして詠み、三千余種の御教歌(ゴキョウカ)に替え一般に親しみ易い形でその教えを伝えられ広まって来ました、爾来日扇聖人を開導聖人(開発教導)と呼ばれる事となります ↓山門より 桜満開を迎えました 日隆上人時代、日蓮宗(法華宗)は多くの分派に分かれます各派はそれぞれ本山のもと教義を広めて行きます、本山には宥清寺を始め京都十六本山と言われる寺院があります、知られる所では信長・光秀の本能寺・金ピカ寺院といわれる本圀寺・雪乃庭がある妙満寺・花の寺と言われる妙蓮寺など有名寺院があります ↓境内、正面が本堂です ↓右手は講堂・寺務所・二階の法悦殿を始め和室・講義室などがあります ↓門内左手百万霊会供養塔とソメイヨシノです ↓宗門納骨堂と銅像は「開導・日扇聖人」像です ↓本堂右手の桜少しまだ色は白い様ですが綺麗に咲きます ↓左前は大きく枝を拡げる紅枝垂れ桜です ↓本堂正面です ↓本堂横に咲く桜 ↓本堂前から ↓本堂内 正面は祖師 高祖・日蓮聖人で、右に門祖・日隆聖人 左に開導・日扇聖人が祀られています↑木造日蓮上人坐像は聖人の直弟子日法上人の彫刻で祖師自ら開眼(手自開眼テジカイゲン)された貴重なもので、肖像彫刻として最古のものと謂われています(重文) 現在本門仏立宗には、本山宥清寺をはじめ全国に300ヶ寺の系統寺院があります、知られる所では東京・乗泉寺、大阪・清風寺、名古屋・建国寺などがあります ↓以下、紅枝垂れ桜に戻ります 今年の桜は千本釈迦堂と宥清寺、名は知られていますが桜の木が多くなく見る人の少ない名所でした、 下記は昨年お届けした京都の桜の名所ですコロナ感染報道にお疲れの合い間の気休めとしてご覧下さい *勝運と開運の神様...石清水八幡宮のさくら *京都を護る........平安神宮のさくら *京都・東部のさくら数々.....醍醐寺・清水寺・哲学の道・なからぎの道ほか *京都・中西部のさくら数々..京都御苑・嵐山・平野神社・東寺・退蔵院 他 ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~158はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.04.14

コメント(76)

-

阿亀(おかめ)桜とおかめ伝説.........千本釈迦堂(大報恩寺)

今年は新コロナウィルス騒動で全般に自粛花見どころではない昨近です、人も多くなく静かにさくらの観られるところご紹介します、「千本釈迦堂」です といいますと間違い易いですが 2月にご紹介したのは閻魔さん祀る「千本えんま堂」でした、さらに釈迦堂というと嵐山にある「嵯峨釈迦堂・清涼寺」があります、同じお釈迦さんを祀るお寺ですが古来より区別してこちら千本釈迦堂です 千本釈迦堂 正式の名は、真言宗・瑞応山(ズイオウザン)・大報恩寺です 鎌倉時代初期の1221年比叡山で修行し終えた義空(ギクウ)上人(藤原秀衡の孫)により創建されています、当初は小さな草庵でしたが材木商からの寄進も受けて、1227年に現本堂が上棟され完成しています 本尊には釈迦如来坐像(重文)を祀り、例年催される釈迦念仏会(シャカネンブツエ)で僧侶の声明(ショウミョウ)がお堂一杯に奉誦されます 12月7日はお釈迦さまが悟りを開かれた日「成道会(ジョウドウエ)」が盛大にに行なわれ、諸病・厄災を祈願しお払いする「大根炊き」も又千本釈迦堂の名物行事となっています ↓表参道から山門・釈迦堂です この時少し晴れ間が覗いていたのですが・・・ ↓表門から境内を見ます ↓境内左手にある「稲荷社」まえには百度石ならぬ千度石です ↓ここにも綺麗な椿咲いていました ↓「北野経王寺」足利義満が1392年北野天満宮に明徳の乱の戦没者を悼み建立したが、明治初年の神仏分離により、ここ大報恩寺に移されています ↓「観音菩薩像」ぼけ封じの観音さまです 年を通して多くのお詣りがあります ここには我が身に緊急性も感じ、念入りにお詣りして置きました ↓境内中央にある「阿亀桜」 曇り空で少し愛想なく白色に見えますね、僅かにほんのり桜色がかかっているのですがUPしないと分かりませんね ↓さくら見上げます ↓さくら根元には「阿亀桜」の表示 本堂の「釈迦堂」は創建当時のままのものといわれ、応仁の乱(1467年~)の戦火をはじめ、数度に及ぶ大火からも焼失を免れ、800年の年月を歩んできた京都で最古の国宝・木造建造物です ↓本堂の「釈迦堂」 桧皮葺き和風の寝殿造りです 本堂建立に関して伝わるのが「阿亀」の伝説です「おかめ伝説」 この本堂の建築時大工の棟梁 長井高次が重要な柱の寸法を間違え切り落とし、責任ある立場にあって苦悩している時、妻 阿亀が「枡組み(ますぐみ)で補えばどうか」と助言して夫の窮地を救ったのですが、「女の知恵で棟梁が大仕事をなし得たと云われれば夫の恥」と本堂の上棟式を迎える前に人知れず自害してしまうとの逸話です ↓釈迦堂本堂を間近に見ます、柱の上少し暗いですが先程の枡組みが見られます ↓本殿「内陣」 中央に四天柱で囲まれた内々陣が設けられ、須弥壇にご本尊釈迦如来坐像を祀る厨子が置かれています ↓本殿柱の刀・槍の傷跡です 応仁の乱にも焼けることはなかったものの主戦場となった名残りが見られます ↓おかめ塚、阿亀を祀る「宝篋(ホウキョウ)印塔」です ↓その隣に建てられた「おかめ像」です 手には発案した枡組みを持ちます 「おかめ」のふくよかな笑顔は夫想いの明るい人柄を今に伝へ、全国の「おかめ信仰」の発祥となり多くのご参拝をみます ↓伝説から、現在でも新家屋の上棟式に使われています、おかめに因んだ福の面と扇御幣を付けて飾られます ↓おかめの徳にあやかって福の顔が描かれ、「招福祈願」「夫婦円満」を祈願お詣りされる人に授与されます ↓本堂より見る阿亀桜 いい姿をしています ↓境内に戻ります ↓枝しだれています ↓間近に見ます ↓念のため、晴天時の阿亀桜です 4年前の写真ですがこの時友人の突然の来訪を知らされこの時これ一枚のみの写真です *TOPの醍醐寺・霊宝館前桜の名前「深雪桜」です (2012.04撮影) 次回もう一ヶ所、静かなさくらご紹介します ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~158はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.04.05

コメント(75)

-

五色八重の散椿が咲きます..........椿 寺(地蔵院)

京都にも、さくら開花の知らせが届きました、一・二ご紹介の積りで居りますがその前に一足先に綺麗に咲いた椿の花ご覧下さい 椿 寺(地蔵院) 正式の名は浄土宗・昆陽山(コンヤサン)地蔵院 です 726年聖武天皇の勅願により僧・行基が建立したのが始まりとされ、室町時代の明徳の乱で焼失するも足利義満により再建され地蔵菩薩を奉安する1671年当時の善曳和尚により浄土宗寺院となり知恩院の末寺となっています、ご本尊に阿弥陀如来を迎え祀られています ↓「五色八重の散椿」です 1587年豊臣秀吉が黄金の茶室を持ち込み大規模に催した、近くの北野天満宮での「北野大茶湯(キタノオオチャノユ)」のお礼にと当院に献木されたのが前記五色八重の椿、現在二代目となる樹齢120年の古木です ↓戻って表「山門」です ↓門前に立つ石柱 石柱には「菅公愛樹五色八重散椿」「義商天野屋利兵衛之墓」此寺あり、ご存知の忠臣蔵で赤穂義士を陰ながら支援した天野屋利兵衛の墓がここに祀られています「夜半亭巴人(ヤハンテイハジン)墓所」は与謝野蕪村の師となる人、祀られています ↓寺内一角には多くのお地蔵さん 創建以来の地蔵さんを祀ります ↓門内に入って奥の正面は、前のご本尊・鍬形地蔵を祀る地蔵堂で手前の大きい樹はさくらです、もう暫らくで開花です (#1) ↓「庫裏」前に咲く椿です ↓中央にあります「五色八重の散椿」です 椿寺の椿の特徴は、一本の木に濃淡様々の色合いと絞りも混ざり大輪の花を咲かせます、またその散り際も花が丸ごと落ちるのではなく、花弁が一枚ごとに散り落ちます 豊臣秀吉はこの散り際の美しさを愛したと謂われています 椿の花、今年は例年より少し早く咲きました 咲き始めは紅色の椿が多く他色は少し遅れて咲きます ↓後ろ側から 多色の椿が見られます ↓八重の椿UPです 2013年4月の椿寺です この年満開の「八重紅しだれ桜」と「五色八重散り椿」の競演でした ↓正面から 上の(#1)と同じ場所です ↓椿に桜降りかかります この年さくらが早く椿が少し遅れて咲き正にグッドタイミングでした 次回は さくら の予定です ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~158はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.03.24

コメント(91)

-

梅あちこち(2)...........随心院・京都御苑の梅です

梅あちこち(2)はまず随心院、こちらも過去一度UPしていますが違う角度からの写真を見て頂き、京都御苑は桜の時期と京都御所は特別公開時にそれぞれ二度づつご紹介していますが、梅の時期は今回初めてです ご覧下さい 随心院 ご本尊は如意輪観世音菩薩、真言宗・善通寺派の本山です 京都市の南東.山科区小野は平安時代に小野一族が栄えた所で、1020年開祖・仁海(ニンカイ)僧正により牛皮山曼荼羅寺として創建、1229年後堀河天皇の宣旨により門跡寺院・随心院となります 小野一族には大和朝廷の外交を担った小野妹子や先の引接寺でご紹介した地獄への使い人小野篁の名が残されています、又絶世の美女と謂われた女流歌人小野小町が静かにその余生を過ごした地とされ、小町ゆかりの寺院として知られています ↓梅園の梅です ↓戻って「総門」です ↓門前からまだ静かな境内を見ます 小野小町の歌碑と寺院に保管されている小野小町屏風絵 ↓寺内より梅園を臨みます ↓「小野梅園」”おののばいえん”の呼び名で親しまれます ↓見事に咲き揃っていました ↓紅梅・白梅入り乱れ咲いています ↓紅梅です ↓UPしました ↓薄紅色の梅は はねず色と呼ばれ、随心院の梅の代名詞とされています ↓白梅です 続きます ↓「はねず踊り」一シーズンに一度だけ開催されます 可愛らしく華やかな「はねず色」の衣装を身にまとった童女姿の少女が舞を披露してくれます はねず踊り、今年は新コロナウィルス騒動で中止されています 随心院でした 京都御苑 東西0.7k南北1.3kの広大な緑地の国民公園です 広い御苑の中に江戸時代まで天皇の住まいであった京都御所、仙洞.大宮両御所の皇室施設と京都迎賓館があり、百年を越す樹木や芝生と桜・桃・梅などが咲き鳥もゆきかう自然と、運動広場など憩いの場も設けられた格好の散策地で、閑院宮邸跡をはじめ各宮家跡、拾翠亭・九条池、江戸時代の茶室など歴史的遺構も残ります 禁門の変で有名な蛤御門など四方にある九門から自由に出入りできます ↓御苑南に位置する九条邸跡の北側にある梅 向うに見えるのが御所の門・建礼門と後ろの大きい屋根は紫宸殿です ↓京都御所南正面の門「建礼門」です 御所正門で普段は閉じられています ↓「紫宸殿」御所正殿です 先の天皇即位の礼で使われた天皇の御座、高御座(たかみくら) と皇后の御帳台(みちょうだい)は常にはここに飾られています (上の建礼門と紫宸殿は別の日の写真です) ↓先ほどの梅「黒木の梅」と呼ばれ九条邸から移され八重の花びらを持ちます ↓梅林です ↓苑地に沿って咲きます ↓苑内濃紅・紅と白の梅入りまじり咲きます ↓白梅です ↓白梅UP ↓濃紅と白梅 一つ前のTOP写真の元画像です ↓紅梅です ↓紅梅UP ↓濃紅梅です 梅あちこち(1)(2)、ご紹介終ります ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~156はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.03.15

コメント(73)

-

梅あちこち(1)...城南宮・楽水苑と二尊院前百人一首文芸苑の梅です

前回は今年の梅 梅宮大社をそして昨年は 北野天満宮と 二条城とご紹介していますが、京都のその他の梅の名所、城南宮は過去に一度UPしていますが二尊院百人一首文芸苑ともどもご覧下さい、説明は簡略にしていますその(1)です 城南宮 平安遷都の際京の南方の守護神として創建された神社です 主祭神は城南大神(ジョウナンオオカミ)として国常立尊(クニトコタチノミコト)ほかニ神を合祀し祀られています、平安時代後期に白河天皇がここ周辺に「鳥羽離宮」を造営した以降その一部となり離宮の鎮守社ともなります また明治時代に入っての「鳥羽・伏見の戦い」では主戦場ともなったところです ↓園内「楽水苑」と呼ばれる庭が大きく広がります ↓戻って城南宮正面の大鳥居です ↓正面は「前殿」で奥「本殿」に続きます ↓楽水苑のなか「春の山」に入ります ↓TOPの写真の元画像です ↓しだれ梅、咲き乱れています ↓「雲龍梅」と名付けられています ↓白梅です ↓紅しだれ ↓楽水苑のなかの庭一部ご紹介します 曲水の宴が催される「平安の庭」です ↓室町時代の様式でつくられた池泉回遊式庭園「室町の庭」 ↓華やかな平安時代後期の様子を表す枯山水庭園の「離宮の庭」 ここで城南宮を終えます 二尊院 小倉山の麓天台宗の寺院で梅は南側の百人一首文芸苑です 二尊院 山号を小倉山、正式には小倉山二尊教院華台寺で平安時代初期に嵯峨天皇の勅願により、第三代天台座主の慈覚大師・円仁により建立されています ご本尊には人を現世から来世へと送りだす発遣(ホッケン)の釈迦如来と同じく西方浄土へと迎える来迎(ライゴウ)の阿弥陀如来の二尊を祀ります ↓「総門」もとは伏見城にあった薬医門が角倉了以により移築される ↓「本堂」二尊を安置します ↓「九頭龍辨財天」九頭龍大神を祀ります ↓弁財天まえの梅淡いピンクです ↓ここから百人一首文芸苑です 百人一首の歌碑があちこちに置かれています↓苑内の整備された梅園です ↓残ったすすきと合わせ 風情感じられます ↓紅梅大きく枝を伸ばしています ↓空に向かって伸び360度梅です ↓紅梅のUP ↓白梅です ↓淡いピンクが綺麗でした 以上二尊院百人一首文芸苑でした ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~156はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.03.08

コメント(50)

-

京都の梅どころ

京都梅どころです2019年の梅 匂いおこして...梅満開です........北野天満宮 やっと梅の花咲きました.趣き異なる三つの庭.二条城 2020年の梅 酒造りと子宝・安産の神........梅宮大社(ウメノミヤタイシャ) 梅あちこち(1).城南宮・楽水苑と二尊院前文芸苑梅 梅あちこち(2)...........随心院・京都御苑の梅

2020.03.01

コメント(0)

-

今年の梅です.......梅宮大社(ウメノミヤタイシャ)

梅宮大社は七年前に花菖蒲とあと紫陽花の咲く頃にUPしていますが梅の花は今回が初めてです、京都の梅どころの一ヶ所に数えられています 梅、昨年には 匂いおこして...梅満開です........北野天満宮 やっと梅の花咲きました...趣き異なる三つの庭.....二条城 をUPしています、京都の梅あちこちです 梅宮大社 (ウメノミヤタイシャ) 酒造りと子宝・安産の神とされます 古く奈良時代に橘氏の氏神様として京都府南部の井手町に創建され、御祭神には、酒解神(サケトケノカミ)・大山祇神(オオヤマズミノカミ)を主祭神としてその娘の木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)とその夫の大若子神(オオワカコノカミ)孫の小若子神(コワクコノカミ)の四神を祀ります平安年代になり嵯峨天皇の后・檀林皇后(だんりんこうごう)によりこの地・梅津に遷座されています、子宝に恵まれなかった檀林皇后が神社をこの地に遷された直後に御子を授かったところから、子授かりと安産の神とされています ↓神苑中央にある拝殿から ↓入り口立派な「楼門」です 酒解神・大山祇神は日本で初めてお酒を造った神様とされ、全国の酒造会社から信仰をあつめ二層部には酒樽が並べられています ↓「本殿」前です ここにも酒樽積まれています ↓前庭からです ↓本殿横の梅です ↓楼門にかかる白梅 ↓神苑の東、祭神の名から付けられた「咲耶池(サクヤイケ)」です ↓池の周りに梅咲きます ↓紅梅、青い空に伸びていました ↓紅梅UPです ↓向こう池に浮かぶ島にある茅葺きの茶席.池中亭「芦のまろ屋」が望めます ↓奥にある勾玉池(マガタマイケ)そばの梅 ↓綺麗な空でした ↓ピンクの梅、やわらかな色で咲いていました ↓同UPです ↓園内西側にある梅林です ↓ここから白梅 続きます ↓楼門内側に大きく育つ縁起ものの五葉松 逆光でした ↓帰途、朱の大鳥居越しです 婚礼前のお二人が晴れ着着てお参りです (手前のお一人が.....お邪魔でした) ↓園内、白と黄色のラッパ水仙がきれいに咲いていました 梅宮大社、この梅に続いて桜が咲き5~6月にかけては花菖蒲・杜若・つつじ・紫陽花など様々な花が咲きます、また秋の紅葉も神苑の池に映えて見事な景観を見せてくれます少し触れていますが、神社場所は四条通の西端の桂川にかかる松尾橋を少し東に入った梅津地区になります ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~155はこちらから) ←2018年以降現在迄の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.02.29

コメント(70)

-

ご縁ありで...千本ゑんま堂(引接寺)から小野篁・紫式部墓地まで

前回壬生大念仏狂言の壬生寺ご紹介しましたが、そのご縁で近くでもあり京都三大念仏狂言の一つがある、千本ゑんま堂をご紹介します千本ゑんま堂(引接寺{いんじょうじ})本尊に閻魔法王を祀ります 開基は小野篁(オノノタカムラ)で、あの世とこの世を往来する神通力を有し、昼は宮中に夜は閻魔の廳に仕えたと伝えられ、京都葬送の地の一つである「蓮台野」の入口に応る朱雀大路(現・千本通)北端に閻魔法王を安置したことに始まり、1017年叡山恵心僧都の法弟定覺(ジョウカク)上人が引接(インジョウ)佛道(衆生を浄土へ導くという教え)の意を以て「光明山歓喜院引接寺」として開山しています そして閻魔法王は地蔵菩薩の別の姿として信仰され堂内沢山のお地蔵さんが祀られています ↓ゑんま堂入り口です お寺らしい門はなく石塔には「小野篁卿霊跡 千本えんま堂 引接寺」と彫られています ゑんま様の怖い形相は地獄の支配者と思われがちですが、実は亡くなった人間をあの世のどこへ送るかを決める裁判長なのです、人を地獄には行かせたくない為に怒りの表情で地獄の恐ろしさを語り、嘘つきは舌を抜くと説いている姿です 子供たちに「嘘をついたら閻魔さんに舌を抜かれるよ」の教えはここからです ↓左は入り口に置かれた道祖神とみられる可愛らしい地蔵さん 右は本堂前にある頭に手をやり涙を見せるお地蔵さん、閻魔さんに怒られでもしたのでしょうか ↓精霊堂(開山堂) 祀られている中央は、ゑんま法王本地 地蔵菩薩、右は引接寺開山 定覺上人像、左はゑんま堂開基 小野篁卿の像です小野篁卿は、遣隋使・小野妹子の子孫で小野道風・小野小町の祖父とされ、平安時代初期の文人・公家官人で参議を勤めています、伝承として昼は朝廷に仕へ、毎夜冥土に入り閻魔庁第二長官として大王のもとで死者に対する裁判に立ち合ったとされています 「精霊迎え」の根本道場としてゑんま堂を拓きます ↓「本堂」です ↓「本堂入った外陣」 正面は、賓頭盧尊者〝びんつる"さん祀られています ↓本堂上にかかる扁額 ↓本堂前に置かれた内陣説明 ↓「本堂・内陣」 縁日と御住職の法話を受ける折にのみ開帳されます (写真は引接寺より)中央は閻魔法王、向かって右は司命尊(検事)で手には裁きを受ける人のすべてが書かれた閻魔帳を広げ持ちます、左の司録尊(書記)で筆と木簡を持っています ↓天井は極彩色で描かれたいろいろな花の絵です (同) ↑閻魔法王のアップ(写真は引接寺) ↑閻魔さんが使っていた萬倍碗現存の閻魔法王は、1488年に仏師定勢(ジョウセイ)によって造立されたもので高さは2.4mあります 右は本堂正面の鐘の上に置かれた萬倍碗、お賽銭を放り投げ入ると万倍の御利益を得られるとか・・・ ↓「水燈華供養池」かっての朱雀大路より発掘された地蔵さんを含め沢山の地蔵が安置されています、この池で塔婆流しの行事があります ↓ここでご先祖の塔婆を流します 仏道では「塔婆は浄土往生への舟筏なり」と説かれます ↓「童観音」 蓮の花を手に持つ高さ2mのブロンズの坐像で、子供達の災難除け息災を守護されます ↓「梵鐘」 1379年建てられた鐘つき堂 八月のお精霊迎えの行事に「迎え鐘」、「送り鐘」が突かれご先祖を供養します小野篁は、塔婆供養と迎え鐘によってこの地を現世浄化の根本道場としました、初めは高野山真言宗に属していましたが、以降宗旨・宗派を問わない民間信仰が続いています ↓梵鐘内部は格子天井が設けられ、各格子には梵字が墨書されています ↓「普賢象桜(フゲンゾウサクラ)」 今は花葉はありませんが、八重桜で花芯の双葉の芽が普賢菩薩が乗っている象の牙の形に似たところから付けられたと謂われる名で、花冠のまま落ちる珍しい桜です ↓満開時に咲く普賢象桜 と庭に置かれた恵比寿・大黒天像です ↓堂内で行われる千本ゑんま堂大念佛狂言 開山・定覺(ジョウカク)上人により始められています (写真はゑんま堂狂言保存会ページより)壬生寺と清涼寺との京都三大念佛狂言の内 ゑんま堂狂言は唯一の有言劇で京都市無形民族文化財に指定されていて、ここで毎年5月1日から4日かけて行われます ↓狂言の一場面 演目は「閻魔庁」で始まり「千人切り」で終ります ↑「こんにゃく炊き」振りまわれます「来ん厄」の由縁です ↑お供えされた餅をかき餅にして授与されます 「えんま様のお目こぼし」↓「紫式部銅像」 まだ新しく平成20年に源氏物語千年紀に因み建てられています 紫式部、云うまでもなく「源氏物語」の作者ですが、当時はこの愛・恋の物語一般民衆からは受け入れられず晩年は寂しく過ごしたとされ、地獄へ落ちたとも謂われてきましたのちに式部の子孫となる圓阿(エンア)上人がこの状況を救いたいと思い、閻魔法王に願いを入れるため小野篁にとりなしを得るためここゑんま堂に供養塔を勧請し建立したとされています ↓「十重石塔」高さ6.1mある紫式部供養塔です1386年に建立された紫式部供養塔は、珍しい貴重な十層の多重石塔(普通は十一か十三の石塔ですが)で、国の重要文化財に指定されていますここで、ここゑんま堂から東へ1キロ、昔の蓮台野の東端 紫野ですが 小野篁と紫式部の墓 二人並び葬られています 元は蓮台野にあった雲林院塔頭の白毫院(ビャクゴウイン)にあったとも謂われますが、その近くにはなりますがお寺でもない場所に二人葬られています生きた年代が一世紀以上も異なる二人が並び祀られているのは奇異に感じますが、式部は篁の信奉者だったともいわれ、二人共に百人一首の歌人でもありますが(11番 参議・篁と57番 紫式部)、前記ゑんま堂の供養塔建立の由縁であったからという事なのでしょう(が諸説あるようです) ↓堀川通りに面した「墓所前」入り口です 通路の左右に分かれ墓地標がたちます 隣は島津製作所紫野工場です ↓入れば薄暗い参道 ↓一歩入ると苔生しています ↓まず手前にある「小野篁の墓」、相公は篁の通称です ↓その左奥に「紫式部の墓」並び祀られています 式部の墓が篁より奥におさまっている事の疑問は拭えませんが、二人の墓は同じように小さな盛り土の上に石塔が置かれた形となっています、小さく彫られていて判読できませんが両名の顕彰碑も建てられています 次回は、時期でもあり満開の梅の出番と思っていますが、近くの北野天満宮と二条城は昨年UPしていますので、あとは遠くともなりハテ?.......目下思案中です ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~143はこちらから) ←2018年以降の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.02.19

コメント(71)

-

節分会で炮烙奉納と大護摩祈祷.......壬生寺(みぶでら)

8年前に一度UPしていますが、再度当時の写真も振り返りご紹介します壬生寺の節分会(セツブンエ)は豆まきが主でなく炮烙(ホウラク)奉納と大念仏狂言・大護摩祈祷と珍しい行事があります (ただ、前回と同じ写真は使っていません) 壬生寺 壬生狂言を伝える京都・律宗の大本山です 991年円城寺(三井寺)の僧・快賢により創建され、古くから地蔵院、宝幢三昧寺(ホウドウサンマイジ)と称されます 火災により焼失ののち1300年律宗の僧で融通念仏(注・1)を唱える円覚上人により再興され、「壬生大念仏狂言(壬生狂言)」もこの円覚上人により始められ以後「壬生寺」と呼ばれる事となります昭和37年放火により本堂が焼失し、現在のご本尊地蔵菩薩立像は律宗総本山の奈良・唐招提寺から移されたものです ↓「正門」です 壬生延命地蔵尊と掲げられています ↓正面に本堂が見える参道 沢山の人出でした ↓「千体仏塔」壬生寺創建1000年を記念して、明治時代からの石仏1000体がミャンマーの仏塔パコタの形に安置されています ↓本堂直前です ↓節分会のお詣り、庶民大衆の除災招福を祈願し、3日間にわたり古式による節分厄除け大法要が執り行われます ↓「阿弥陀堂」阿弥陀如来三尊像(阿弥陀如来、観音・勢至両菩薩)が安置されています、また地下には壬生寺歴史資料室となり古来からの貴重な資料が保存されています ↓「弁天堂」明治27年に再建されたもので、清水寺・延命院から移された秘仏の弁財天が祀られています ↓「水掛地蔵堂」江戸時代中期の作と伝わる水掛地蔵が安置されていて、水を掛けながら願い事をすれば聞き届けられると言い伝えられ、多くの人が願掛けに訪れています ↓炮烙奉納の風景は壬生寺節分の風物詩とされています 素焼きの皿に厄除けのご祈願と家族の名前を墨書し納めます ↓奉納された「炮烙」大きく積まれ保管されます ↓「大念佛堂」(狂言堂)は、1856年の再建ですが、綱わたりの芸をする「獣台(ケモノダイ)」や鬼などが飛び込んで消える「飛び込み」などの装置を持ち、他には見られない特異な建造物として昭和55年に国の重要文化財として指定されています ↓節分会の演目「節分」、厄除け鬼払いの狂言がユーモラスに繰り返し上演されます (春・秋を通じ、狂言上演中の写真はOFFで説明資料より) ↓四月に行われる大念仏狂言会で上演される「炮烙割り」で節分に奉納された炮烙が落とされ割られます 「厄をおとす」炮烙奉納の由来です (同説明資料)壬生狂言は年に三回(2・4・10月)開催されますが、一般的な狂言とは異なり身振り手振りだけでユーモラスに演じる無言劇となります、壬生大念仏講の講員さんが演じ国の重要無形民俗文化財とされています 「カンデンデン」と呼ばれるお囃子も有名です ↓当日上演される演目は30あります 内一部の写真です (同説明資料) ↓「大護摩祈祷」が始まります 聖護院の山伏さんが集合です ↓法弓の儀式 ↓火がつきました ↓煙が出ます 奉納された護摩木が焚れます ↓もうもうたる煙です ↓炎が立ち上ります、迫力身近に感じます ↓厄除け開運の祈祷です ↓変わって境内にある「壬生塚」入り口です ↓壬生塚、壬生寺でもう一つ有名なのが幕末・新選組の本拠ともなったゆかりもあり、その遺跡が残ります 正面は近藤勇銅像です ↓壬生寺北隣にある「新選組屯所跡」の遺跡です (注・1)大念仏狂言は、平安時代末期に天台宗僧侶・良忍が始めた融通念仏の教えを広めるための念仏狂言のことをいいます、融通念仏の教えとは、「一人の念仏が万人の念仏に通じる」という自他の念仏が共に即融合し合うという教えだそうです 京都には三大念仏狂言があります、今回御紹介した壬生寺の他に、嵯峨釈迦堂「清涼寺」と千本えんま堂「引接寺(インジョウジ)」の三ヶ寺です狂言は別として次回は近くの千本えんま堂「引接寺」へ出かけて来ます ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~143はこちらから) ←2018年以降の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.02.09

コメント(80)

-

節分には七転八起のだるまで埋まる........達磨寺(法輪寺)

例年節分には心願成就・厄除開運の縁起達磨が授与され、寺内ことごとく達磨で埋まり大勢の参詣者で賑わいます (だるま寺、9年前に簡単ですが一度UPしています) だるま寺 臨済宗妙心寺派・法輪寺、通称「だるま寺」で親しまれます 500年代天竺(インド)から中国に渡り、手と足を無くすほどに苦行・忍苦の修行により禅宗の開祖となった達磨大師、日本ではその忍苦の精神を慕い日本独特の七転八起の起き上りだるまに姿を変え寺院や仏壇に厄除け縁起の神となり、また子供には玩具ダルマさんとなり活躍されることとなります 法輪寺は、1718年大愚宗築(ダイグソウチク)禅師を開山とし、万海慈源和尚が創建された寺院で、創建には十年の歳月を要したとされています昭和8年第十代伊山和尚により大書院が建立され、起き上り達磨を鼓吹し禅の大衆化が図られてきました、戦後になって起き上り達磨堂・衆聖堂や本堂の諸堂が建立されその名は広く知られる事となります ↓衆聖堂の天井図「不倒・だるま図」です 戦後世に達磨三福人の内、描いて日本一と讃えられた樋口文勝老師83歳の筆で、不倒の文字は近時の臨済宗名僧・山田無文老師雄渾の一筆です (天井までが近くなかなか全体を撮れません) ↓法輪寺・だるま寺山門です 右には三国随一の起き上りだるまでら・法輪禅寺と彫られた宝塔が立ちます 左は門前左に立つ門標です ↓境内、庫裏から諸堂が立ち並びます ↑寺内に置かれた達磨大師石像 ↑山本兆揚画伯の達磨大師です↓右は新年の挨拶記事に載せました軸、仏画を描いて昭和・平成の第一人者、山本兆揚画伯の筆です、左右の達磨大師見比べて下さい ↓「十二支干支達磨像」石像です 達磨坐像を囲み十二支の像が安置される動物愛護供養塔です ↓「七転八起」の額が架かる「起き上がり達磨堂」です 起き上り達磨の本質は、倒れても自力で起き上がる力だと説かれます 達磨像は、人が生きてゆく中で多くの忍苦に耐えて生き、そして立ち上がる力強い姿そのものと教えて呉れているのでしょう ↓入り口より大きなだるまさんが並びます ↓堂内8,000体の寄進されただるまさんが収容されています ↓正面奥は、ご本尊「三国随一の起き上がり達磨」です ↓だるま堂の天井は「不識・だるま図」です 絵は同じく樋口文勝老師筆によるもので、「不識(ふしき)」とは一般的にはしらず・しらないとの意ですが、禅での解釈は聖とか凡・生とか死の対立する二念に拘らず捨て去った境地での表現とされている様です ↓「衆聖堂」鮮やかな朱色が映えます ↓山田無文老師による命名の衆聖堂 見上げるとうっすら最初写真の天井画が見えます ↑本堂の上活眼達磨棟瓦です ↑階下衝立に描かれた不動心達磨 ↓衆聖堂正面は檜造り達磨像や十六羅漢木像が祀られています 下がるユニークなだるま提灯、その表情と共に和みます ↓二階には桃山時代の金箔等身寝釈迦木像「仏涅槃木像」が祀られています、またここはキネマ殿とも呼ばれ日本映画界に功績のあった140人余の位牌を祀り過去帳には600余名の霊が納められます ↓映画界に名を残す牧野省三・市川右太衛門・小津安二郎・森繁久彌・森光子・渥美清・高倉健各氏らの位牌が並びます ↓方丈へ回ります 取り付けられた窓もだるま並びます ↓庭に面する方丈入り口「転法輪」の山額 車の輪が廻るよう仏法を説く法輪寺建立の意が込められた額と謂れます 月羅山和尚名筆と書かれています ↓方丈正面 ご本尊・釈迦如来を祀ります ↓赤書されただるまの屏風です ↓方丈前庭 枯山水庭園「無尽庭」です 西方には牛を型どる大きい貴船石が置かれています 禅の悟りに至る十の段階を表す十牛図(ジュウギュウズ)をモチーフにされていると謂われます ↓庭東方です 三尊石を模する岩と豪快な石組み下は苔で覆われています 岩もまた苔生しています ↓正面です 大きなもみじの古木が枝を張っています ↓「庫裏」正面です ○△□衝立は禅宗思想を顕す様です、地(□)・水(○)・火(△)を象徴しているとのこと 以前の御朱印です ↓一昨年の「節分大祭」の模様です 友人が撮ってくれ残していた写真です ↓沢山のだるまと大勢の人で埋まっています こんな中出掛けるのは今の自分には到底無理です ↑例年出店がでています ↑¥100.だるま焼です あとがきです、最近になって新聞・パソコンとみに見ずらく、記事の編集やブログ訪問には”拡大鏡”なるものを使ってはいますが、この際自分のブログ太字での表示に変えました ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~143はこちらから) ←2018年以降の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.01.29

コメント(85)

-

京都冬の名物の一つ........すぐき漬け

記事の内容がコロッと替わります 京都美味しいもののご紹介ですすぐき ご存知でしょうか? また召し上がられた事おありでしょうか? 京都上賀茂地区限定の野菜でつくられているため、京都以外の方にはあまり馴染みのないものかも知れませんが、乳酸菌による発酵作用で味わい深い酸味が特徴の漬物です すぐき漬け 京都冬の三大漬物の一つです 千枚漬けとしば漬けはよく知られていますがもう一つが「すぐき漬け」です、すぐきは桃山時代に始まる300年の伝統を持つ京都を代表する漬物です、原料であるすぐき菜は上賀茂地区に伝承するかぶの一種で、平安時代には他地区への持ち出しが禁止されここだけの特産品となり希少価値の高いものとなりました、漬物となった時特有の風味のある酸味(乳酸発酵)から「すぐき(酸茎)」と名付けられています、伝統の技と塩だけで添加物は一切使用せず漬け込み仕上げる自然食品そのものですもう一つの京都上賀茂夏の名産品「賀茂茄子」と入れ替わり栽培されつくられます ↓「すぐき漬け」仕上り品です おゆずり頂き撮影した写真です ↓「京の上賀茂すぐき倶楽部」というすぐき生産農家の集まりです、会員にお知り合いの農家さんが居られ以下はそちらの説明資料・写真でご紹介します ↓例年すぐき菜の収穫に合わせ行われる「上賀茂すぐき奉納奉告祭」上賀茂神社で行なわれ神主さんの先導で上賀茂地区一円を練り歩きます ↓上賀茂すぐき倶楽部会員さんが祭りを盛り上げます ↓収穫された「すぐき菜」です、すぐきは、8月~9月初旬にかけて種まきが行われ、収穫時期は11月終りから12月で特有の味で他の料理には不向きで使われません、もっぱら漬物用の野菜です ↓すぐき菜の栽培されている上賀茂の畑です 収穫はまだ暫く先の様ですがよく伸びています 収穫されたすぐき菜は、包丁で一つずつ皮を削ぎとり丁寧に皮をむいて洗い、水を張った直径2mもの樽にたっぷりの塩をふり重石を乗せ一昼夜漬け込まれます、 ↓「荒漬け」の工程です 荒漬けを終えたすぐき菜を四斗樽の底から一段ずつたっぷりの塩をかけて渦巻き状に積み上げられる「本漬け」の作業に入ります ↓「本漬け」 塩加減や重し加減は熟練の技となります ↓「天秤押し」 本漬けの樽を3~4mの丸太棒の先に重しを括りつけテコの原理で相当な圧力をかけて漬け込まれます ↓「室(ムロ)」で熟成 本漬けが終わった樽を40℃に熱しられた室の中へ重しを乗せて八日間発酵させます、この室や樽には乳酸菌が長年住み着いていて熱による発酵と合わせコクのある特有の味に仕上がります この工程を経て仕上がったすぐきには豊富な乳酸菌を含み腸の働きを助ける健康食品となります、また植物性乳酸菌「ラブレ菌」は、このすぐき漬けから最初に発見されました、ラブレ菌は、ガンやウィルスから身体を防御する因子インターフェロンの生産能力が高まり、安全で副作用のない免疫能力助長剤としての可能性があることが研究で明らかになっています ↓すぐき漬け、良い色で漬け上がりました 室で熱を加えて仕上げる工程は大正時代に入ってから考案されたものです、それまでは自然発酵で熟成され仕上がりは5月初旬で口に入る時期は初夏となり夏に戴くものでした、従って冬の三大漬物となったのはこれ以降大正・昭和と経て定着したものです↓再度、購入した丸蕪です 大きいすぐきこれで430g、最初の写真ので一つ500gあります、ここからは自前写真です ↓蕪はタテ半分に切り山型や櫛型に切り、葉は切り刻んで一緒に盛り付けします ↓「刻みすぐき」これは家で刻んだものですが、刻んだものがそれぞれの漬物店で味付けされ袋詰めされて販売もされています このすぐき、ほのかな甘酸っぱい香りにコクのある酸味を感じ、また良い塩加減と噛みしめるうちに甘味も広がりまたほろ苦さも感じ、加えて適度な歯切れの良さで、熱いご飯に相性よく酒の肴にもピッタリ合いお酒すすみます

2020.01.19

コメント(76)

-

方位・方除の守護神.........大将軍(ダイショウグン)八神社

私の住まいする地域一帯・大将軍(タイショウグン)の氏神様です、近くにある学校・大将軍小学校やはりタイショウグンと読みますが、大将軍八神社はダイショウグンと読みます また、一般的に○○神社・XX神宮の場合その○○.XXが神社の名を指しますが、ここは大将軍八神までが名を指します、大将軍八神の社(ヤシロ)ということです 今年2日に初詣でしたが、氏神様であり例年のようにお詣りしていますので写真は過去の年のものも含まれています、ご了承お願いします。 大将軍八神社 平安京より千年.京都の北西方・天門を護ります 794年桓武(カンム)天皇による平安遷都の際に陰陽道で祀られる星神(方位神)である「大将軍(ダイショウグン)」のお堂を天門にあたる都の北西に建て、怨霊や災いの侵入を食い止めるとの趣旨で大将軍社が創建されました、初めは大将軍一神でしたがあと七神を合わせ八神とされました、 明治に入り、神仏分離令により神道を国教として「素盞鳴尊(スサノウノミコト)」の御子神を迎え暦神の八神と習合させ正式に「大将軍八神社」とされています ↓本殿にかかる額「大将軍八神」です ↓神社.石の鳥居と神門まえです 鳥居の額は「大将軍社」、先程の本殿の額は「大将軍八神」ここの石碑は「大将軍八神社」です 神社の成り立ちの経由が読み取れます 平安京は”四神相応の地”という風水上最高な土地に創られました、北に丘陵で玄武、東に川で青龍、南に湖で朱雀、西に大道で白虎、により護られています この平安京の四方に都を守護する大将軍社が建てられました左より、北に位置する西賀茂・大将軍神社、東には東三条・大将軍神社、南には藤森神社内の大将軍社ですそして西(天門)には大道に通じて一番重要だった方除・大将軍八神社が守護します、今も大将軍八神社を含め四社とも現存しています 八神社に戻ります ↓神門の向こう参道正面は本殿です ↓社内には三社・五摂社も祀られその幟が立てられています ↓「本殿」正面です ↓本殿の真ん前に立てられたモニュメント 星の下八角形の台座には「乾・兌(ダ)・離・震・巽(ソン)・坎(カン)・艮(ゴン)・坤(コン)」の八文字が刻まれています 陰陽道と八卦からいう方位を指します ↓本殿御前です 正面奥に丸い鏡が光ります、お詣りしましょう ↓本殿の側面、ご祈祷はこちらから上がり承けてお詣りします ↓本殿のすぐ側に立つ御神木「招霊ノ木(オガタマノキ)」、大木で字の通り霊を招くされ本殿のお詣り済ましこの御神木をお詣りしパワーを戴く様にと説明されています ↓吉方の方位神「歳徳神」と凶方の方位神「大金神」が祀られています 吉方の歳徳神にはお力添えを、凶方の大金神にはお許しを願ってお詣りします ↓「宝徳殿」星づくしの神社宝物が収蔵されています ↓星の神様である大将軍神一体の石像が入り口を護ります 宝徳殿一階には貴重な木造の御神像が80体(重文)、陰陽道の宇宙観を顕す星曼陀羅の世界を描くよう立体的に飾られ、二階にはの陰陽道の古天門暦関係資料等が展示されています (宝徳殿は春秋二囘のみの公開で写真は不可、以下の写真は神社と敬神会の資料からです) ↓「天球儀」天空の星や星座を球状で描かれたもので、江戸時代の天文暦学者渋川春海(シュンカイ)作の日本最古級のものとされています ↓「星曼陀羅」前述の立体で保存される御神像の星曼陀羅を平面で描かれたものです ↓平安京を護る「四神」左より、北を護る玄武.西の白虎.南の朱雀.東の青龍です 参拝者に”百均”でふりまわれます 甘酒 と焼きまんじゅう大やきです ↑毎年11月には氏子に配られます 令和二年の天文暦とお札 平安神宮は京都市内の守護神で一緒に ↑北斗七星が縫い込まれる神社のお守りです ←ご利益めぐり子歳守護「西大路七福社」(西大路通りの東西に沿う七神社です)吉祥院天満宮 知恵・学問の神若一神社 開運・出世の神春日神社 病気平癒・厄除けの神 わら天神宮 安産の神平野神社 開運の神熊野神社衣笠分室 延命・長寿の神そして、大将軍八神社です お詣りを終え、今年一年ご利益を戴き過ごさせて頂ける事でしょう ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~143はこちらから) ←2018年以降の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.01.08

コメント(90)

-

新年.おめでとうございます

令和二年 新しい年が明けました 地表いや月表から地球が昇ります 月周回衛星”かぐや”からの地球の出です 2008/04/05 NHK提供の写真です どうぞ.よろしくお願いします 令和になりはじめての新年です 元号は万葉集の梅花の宴からとられていますね 梅の花と云えばこちらから 北野天満宮 紅白の梅 今しばらくで咲き初めるでしょう ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~143はこちらから) ←2018年以降の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2020.01.01

コメント(74)

-

京都冬の風物詩となりました.......嵐山花灯路

京都・花灯路と呼ばれるイベントが2003年3月より始まっています、スタートは青蓮院から円山公園を中心に清水寺までの東山花灯路でした、そして2年遅れて2005年12月より始まったのが嵯峨・嵐山の花灯路です、当初はライトも低く関心もいま一つでしたが今年で14年、12月中旬の10日間の行事ですが100万人を超える賑わいを見せ京都冬の風物詩と謂われる行事となっています 東山花灯路の方は2012・3月の”京都早春の風物詩”でご紹介していますが、嵯峨・嵐山の方へは行くには行ったのですが、寒い日でもあって写真4.5枚で終えご紹介まで到らずでした(TOPに竹林の写真はUPしましたが)、今回友人が写真を撮ってこようと言ってくれ手元に届きましたのでご紹介出来る事となりました、ご覧下さい。 嵐山花灯路 嵯峨・嵐山地区で催される花と灯りのページェント 南は法輪寺から渡月橋・天龍寺北は常寂光寺・二尊院までの約5Kの区間です、ゆったりと流れる大堰川(桂川)の水辺や豊かに伸びる竹林の小径を始めとする自然と歴史的文化遺産が、「灯り」や「花」で彩られ幻想的な雰囲気を醸し出しています↓「竹林の小径」今年も多勢の人で賑わっていたようです ↓空に向い勢いよく伸びています ↓私が7~8年前に写しTOPにUPした竹林の小径です ↓ライトを強くあてた写真です (花灯路主催者のHPより、2枚です) ↓花と灯りが折りなすプロムナードです ↓法厳院・獅子吼の庭、まだ紅葉が残っています ↓もみじまだ綺麗ですね ↓嵐電・嵐山駅の花の万灯籠です TOPの写真が渡月橋と対岸嵐山全景です ↓松の木越しに見た渡月橋です ↓渡月橋は黄金色にライトアップされ、背景の嵐山は青紫色で照らされていて、光で彩られた幽玄の世界を観るようです ↓主催者HPよりの渡月橋と嵐山の写真です ↓中の島公園で行れている生け花展の三点と和傘です ↓渡月橋をバックに中の島公園で立てられた大きく長い行灯です ↓落柿舎前の花をイメージした行灯です ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~143はこちらから) ←2018年以降の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2019.12.22

コメント(86)

-

春日局(かすがのつぼね)の菩提所......妙心寺・麟祥院

前記事はご紹介をうけてご案内をした最近の写真妙心寺・大雄院でしたが、妙心寺で自分の記録を探しましたところ、同じ塔頭寺院で2013/11月にお参りしてまだUPしていなかったお寺の写真が見つかりました、ご紹介します。 麟祥院(リンショウイン) 妙心寺・塔頭寺院で春日局の菩提所です 麟祥院は1643年徳川三代将軍家光が、自分の乳母であった春日局の追福を願って木辻菖蒲小路にあった局の為の香華所(コウゲショ・供香・供花所)を、碧翁愚完(ヘキオウ グカン)を開祖とし菩提所として新たに建立したのが起こりとされ、春日局の法号「麟祥院殿仁淵了義尼大師」に因み麟祥院と名付けられました、現妙心寺山内へは1897年に移されています ↓「庫裏」前きれいな紅葉でした ↓菩提寺表示の石塔と ↓この折の特別公開の案内です ↓「山門」です ↓寺内入って参道です ↓玄関の近くへ来ました 色合い一段と綺麗でした ↓玄関正面は花頭窓です ↓玄関より寺内に入ります ↓「御霊屋(オタマヤ)」後水尾天皇から春日局に降された仙洞御所の釣殿で、局生存中は能舞台とした使われていたところと謂れ 没後、祠堂とされました ↑木像です ↑白衣の春日局像は狩野探幽の筆で、緋袴をつけた珍しい着衣で将軍の代参として後水尾天皇に謁見した際の衣装姿が描かれています両方春日局の像と絵です 霊屋内に安置される木像は、小堀遠州の作と謂れます ↓御霊屋まえから書院式苔庭です ↓緩やかな築山に釈迦三尊石と切石が配されています ↑蹲踞と ←鯱(シャチホコ)です伏見・淀城から移されています ↓「方丈」です 庭園に面しています ↓方丈に祀られる「ご本尊・宝冠釈迦如来と迦葉(カショウ)阿難(アナン)の両尊者」 三の字紋は春日局の嫁ぎ先稲葉家の家紋で、麟祥院の寺紋になっています (次の雲龍図共々写真は不可で後の年の京の冬の旅ガイドブックからです) ↓海北友雪(カイホウユウセツ)筆の水墨襖絵「雲龍図」 珍しい雌雄の龍が描かれていますが、こちら上に立つ角を持つ雄龍で豪快な表情が描かれています ↓こちらは、下がった角を持つ雌龍で柔和な表情が描かれます ★ 海北友雪 壁画・屏風絵で知られた海北友松の子で、春日局の推挙により家光に厚遇され世に出た安土・桃山時代から江戸時代初期の絵師で、内裏の障壁画を多く手掛けています ↓「春日稲荷」東京・本郷にもありますが、春日局の出世にあやかって「出世稲荷」とも称されます ↓玄関に戻ると花頭窓から先ほどのシャチホコ見えました ↓帰り道、近くの花園公園 赤と黄のもみじ鮮やかな色あいでした 麟祥院、寄せて貰った年は秋の特別公開でしたが、その後は不定期で”企画・京の冬の旅”として他の非公開文化財の寺院と共に1~3月にしか公開されていません、又2020年はその公開場所から外れている様です ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~143はこちらから) ←2018年以降の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2019.12.14

コメント(66)

-

天井画・花の丸図を襖絵として復活中......大雄院(ダイオウイン)

今回飛び入りの更新です 10月のかかり、ブログで行き来させて頂く悠々愛々さんがUPされた御朱印共々のご紹介で、初めて知った春と秋二回だけの限定公開のお寺です、自宅よりほんの近くでもあり悠愛さんから頼まれました限定御朱印を頂き方々行ってきました 久しぶりの直近写真です 大雄院(だいおういん) 臨済宗大本山・妙心寺の塔頭寺院です 豊臣から徳川への過渡期1603年徳川尾張藩家老の石河(イシゴ)光忠が父光元の菩提を弔うために、叔父の慧南玄譲(エナンゲンジョウ)を開祖に創建された寺院です 表門.庫裏.書院.客殿(方丈)が指定文化財とされています ↓境内入った庭で出迎えてくれます「なかよし地蔵」、心なごみますね ↓大雄院玄関とその横の紅葉が綺麗です ↓紅葉が映える所はここでしか観られませんでした ↓門前です 入ったところに先のお地蔵さん仲良く鎮座しています 客殿(方丈)の襖絵障壁画は、全部で72面ありすべて江戸末期から明治初期にかけて活躍した柴田是真(シバタゼシン)の若き日の肉筆画で、江戸の大火で多くの作品が失われ残る是真の貴重な作品とされています ☆柴田是真 漆工家、絵師・日本画家で当時から天才絵師と評され、その技巧と卓越したセンスで多くの優れた作品を生み出しています、粋な作風が欧米人に好まれ現存する作品の多くが海外にあります、大雄院は次に触れる復活する襖絵と共に是真の足跡が残る貴重な寺院となります 本院の住職で石河家を継ぐ石河正久師が発案、柴田是真の描いた”花の丸図”を復活させる「大雄院襖絵プロジェクト」が始まりました、四期に分け全部で18面の襖絵を2018年4月より始め2020年春完成を目指し進行中です (第三次の支援も広く募集中です) ↓院内正面は「客殿」花頭窓が出迎えてくれています 場面が変わります 「明治宮殿・千種の間」大天井に柴田是真が描いた代表作花の丸図が見られますこの花の丸図を大雄院の襖絵として復活させる全18面の襖絵プロジェクト、その制作に当たられているのは安川如風絵師です ☆明治宮殿 旧江戸城西の丸に明治21年落成新しい宮殿として誕生し、その後の明治・大正・昭和と皇居としてその役割を果たしてきましたが、第二次大戦の昭和20年5月近くの参謀本部が爆撃をうけた際の火の粉により類焼し焼失しました (注)皇居現宮殿は昭和43年の建設です ☆安川如風絵師 現在日本で唯一の宮絵師とされます、二条城障壁画模写、同唐門の彩色修復(いずれも重文)、明治神宮や北野天満宮の国宝や重文の彫刻や彩色修復を担われて来ています 伝統の技術を護り表現できる名工・名絵師です ↓宮殿の写真、丸天井に描かれているのが花の丸図です (少し見難いですが当院に残された写真です) ↓大雄院に戻ります「書院」玄関です 襖絵が迎えます ↓玄関正面に見える四枚の襖絵です 右から順に春.夏.秋.冬の花丸図です 下に置かれているのが先の明治宮殿千種の間の当院の写真です ↓玄関四枚の裏側、書院(客間・お茶室)の四枚です 玄関共々第一期襖絵プロジェクトの作品です ↓床の間横 第二期プロジェクトの二枚 すぐ横の真っ赤の鶏頭で部屋全体を引き締める意図で書かれています ↓続く向こう側 第三期プロジェクトの四枚は穏やかな色使いが意識された様です 以上で14枚の襖絵です、あと第四期として現在玄関横の四枚が来春を目指し製作中で全18枚のプロジェクト完成となります ↑糸桜 メジロが二羽止まります ↑紅白の蓮 右に蜂、左は雀です↓無作為に六つの花UPしました ↑鶏頭(ケイトウ) 鶏冠に似た花です ↑紫陽花 花は薄く書かれています ↑桔梗と稲 引手は向かい合う鶴です ↑山茶花に雀二羽飛びます ↓柴田是真と安川如風両者の「紅牡丹」です、如風作には蝶が描かれます (この写真は大雄院HPから拝借したものです) ↓丸い手水鉢 下は水琴窟が造られいい音が響きます ↓苔がみずみずしく映える小さな坪庭です ↑滝猿図と ↑向日葵図 共に若き日の是真作です↓先に触れた大雄院に残る是真の72面の障壁画の内二面です (これらの襖絵は撮影不可で当院パンフレットからです) ↓方丈南側に大きく広がる庭園です ↓池は”心字池”です ↓庭 中ほどです 苔地がきれいに手入れされています ↓庭西方、蓮華寺型燈籠があちこちに置かれます 刈込が丁寧に配されています ↑御朱印を書かれるご住職の揮毫 独坐大雄峰は有名な禅語で「今、此処に一人座する素晴らしさ」と説かれる言葉で、ここでの大雄峰は中国の名峰・百丈山を指しますが、書かれたご住職はここ大雄院との想いなのでしょうか、似顔絵は隣の達磨大師です↓方丈床の間 「達磨大師」軸 終りに、悠々愛々さんに代って戴いて来た今公開限定の達磨朱印「直指人心」、素晴らしいものでした、自分では収集してはいませんが、過去に目に留め またブログでご紹介を頂いた御朱印と比べ遜色ないものでした、ご紹介がありました。 (悠々愛々さんのブログ...想い出は心の宝石箱に...)←ご覧下さい。

2019.12.05

コメント(68)

-

紅葉です.....足利義詮と楠木正行が並び祀られる・宝筐院(ホウキョウイン)

紅葉見ごろの便りが届きます 寺内真っ赤に染まった今回の宝筐院、今年も綺麗に彩っていると報道されていますがこの写真 2014.11月に撮り置いていた写真です、ご了解の上ご覧下さい 宝筐院(ホウキョウイン)足利義詮(よしあきら)と楠木正行(まさつら)の菩提寺 1333年後醍醐天皇が鎌倉幕府を滅亡に追いやった時の功労者が両名の父楠木正成(マサシゲ)と足利尊氏(タカウジ)ですが、天皇が公家を重用したことから足利尊氏が反逆し事後京に(北朝)室町幕府を開く発端となり、天皇は楠木正成を随へ奈良・吉野(南朝)に構えることとなり尊氏・正成は敵対関係となりますいわゆる南北朝時代の始まりです 足利義詮、足利幕府初代足利尊氏の嫡男で北朝方足利二代将軍です 楠木正行、大楠公楠木正成の嫡男で南朝方を率い小楠公と呼ばれています このお寺、平安時代の白河天皇の勅願寺として建立され当時からの寺名は「善入寺(ゼンニュウジ)」、南北朝時代に夢窓疎石の高弟”黙庵周諭(モクアンシュウユ)”が中興し、義詮と正行は相前後しますがそれぞれ禅問答を重ねた上その黙庵に帰依します 1348年の北朝との四條畷の戦いで討ち死にした正行は、黙庵によってその首級をこの寺内に手厚く葬られました、互いに仇敵同士であったが正行の人柄を褒め称えていた義詮は正行の埋葬を知り、自分の逝去後は正行の墓の傍らで眠らせて欲しいと遺言を残し、1367年の死後程なくここ善入寺 正行の墓の隣に葬られました 嵯峨野にある臨済宗の単立寺院(一時天龍寺に所属)で、ご本尊は十一面千手観世音菩薩立像です ↓寺内の紅葉、見事でした 義詮38才で逝去、院号「宝筐院瑞山道權(ズイザンドウゲン)」、葬られた善入寺は歴代の足利幕府加護のもと安定した寺勢を保って来ましたが、八代将軍足利義政の代になり義詮の菩提をさらに弔うため寺名を義詮の院号をとり「宝筐院」と改められました ↓その宝筐院 近辺の地図です 渡月橋をほぼ真っ直ぐに北へ嵯峨釈迦堂・清涼寺でつきあたり左方へ直ぐです ↓入り口の「山門」 「小楠公菩提寺 宝筐院」の石塔、二人の名の連記でなく祀られた経緯でしょうか、義詮は宝筐院名で正行を祀るとの表記です ↓屋根瓦は楠木家家紋 菊に流水「菊水」です ↓寺内入るとすぐ紅葉の参道です ↓もみじのトンネルが続きます ↓庭内、紅葉で溢れます ↓緑の苔庭にもみじの紅い葉が落ちます・・・ ↓苔と紅い葉アップ ↓本堂前、まだ日陰で緑のモミジも見られます ↓本堂横の枯山水の庭です ↓本堂前の廊下から西は真っ赤なもみじです ↑ご本尊・十一面千手観世音菩薩立像 ↑黙庵に正行 対面の図(本堂の額) ↓本堂内から右・西方の紅葉 ↓同じく左・東方の庭です それぞれ「額縁・紅葉」の4枚です ↓外に出て本堂前の庭から ↓寺内一番奥 石の門と棚に囲まれて二基の石塔が立っています 墓前の石燈籠に書が刻まれています、富岡鉄斎の揮毫で右には「精忠」最も優れた忠、左には「碎徳」小片の徳、義詮からみた想いが書かれています ↓左.義詮の墓 三層石塔です 右が正行の首塚とされる 五輪石塔です ↓終りの写真はもう一度寺内ワイドに見る紅葉です(拡大します) 大楠公・楠木正茂とその子・正行父子には、愛と別れの心情を謳った詩があります お若い方にはいささか馴染みのない唄、私の小学校時代の学校唱歌です 「桜井の訣別(別れ)」 一、青葉茂れる桜井の 里のわたりの夕まぐれ 木(コ)の下影に駒とめて 世の行く末をつくづくと 忍ぶ鎧の袖の上(エ)に 散るは涙かはた露か 二、正成(マサシゲ)涙を打ち払い 我が子正行(マサツラ)呼び寄せて 父は兵庫に赴かん 彼方(カナタ)の浦にて討ち死にせん 汝(ナンジ)はここまで来つれども とくとく帰れ故郷(フルサト)へ 三、父上いかにのたもうも 見捨てまつりてわれ一人 いかで帰らん帰られん この正行は年こそは まだ若けれもろともに おん供仕えん死出の旅 まだまだ続きますが・・・ このあと二人は涙の別れ、正成は湊川の戦いに赴き討ち死にし、正行は断腸の思いで吉野へ帰ります 愛国忠義の歌とも謂われますが、小さい頃胸打たれた記憶が残る唄です

2019.11.27

コメント(64)

-

坂本龍馬・・京都に残るあし跡を巡ります(2)

11月15日は坂本龍馬命日で各所で追善供養や龍馬祭が催ようされていました坂本龍馬あし跡(2)は、葬送の道龍馬坂からスタートして霊明神社、表参道維新の道より霊山歴史館と維新の志士を祀る霊山護国神社です 霊山は”りょうぜん”と読みます 龍馬坂 幕末志士葬送の道です 二寧坂を北へ入ると今迄の沢山の観光客の人影もなくなります、慶応3年(1867年)11月15日刺客により暗殺された坂本龍馬と中岡慎太郎の遺体が、海援隊士等によってこの道を通り霊明舎(現霊明神社)に送られました、その後この道誰云うこともなく「龍馬坂」と呼ばれる事となります ↓振り返ると八坂の塔が見えます ↓清水坂・清水寺の北、霊山地域です 円山公園から高台寺の南になります ↓龍馬坂ここから東へ登ります ↓「志士葬送の道」標識とこれより石段が続きます ↓上に行く毎に険しい階段です ↓「霊明神社」この坂道を送られて来た二人はここで神葬式で弔われ、一時こちらの墓地に葬られています 坂本龍馬31歳・中岡慎太郎29歳、相前後して多くの志士たちがこの坂を送られ霊明社で弔われています志士聖地・霊明神社の石塔が立ちます 二人を始め多くの志士たちが夢見た明治維新は、その翌年の1968年10月でした 維新の道 霊山護国神社の表参道です ↓一の鳥居から霊山(リョウゼン)を登ります ↓維新の道標識です 幕末維新ミュージアム 霊山歴史館 (リョウゼンレキシカン) 関西財界人により、倒幕・佐幕を問わず幕末維新の時代の思想や行動を正しく伝える事を目的とする霊山顕彰会が設立され、1970年に初代館長・松下幸之助氏が就任し開館しています ↓全国で唯一の幕末と明治維新を専門とする歴史博物館です 桂小五郎(木戸孝允)・西郷隆盛・坂本龍馬・高杉晋作をはじめとした幕末の勤王・倒幕の志士、また徳川慶喜や松平容保(カタモリ)・近藤勇・土方歳三などの幕府・京都守護職・新選組等の佐幕側の人々など、幕末維新に活躍した重要人物の遺品や書・詩文・書状、文献など、5000点を超える収集資料の中から順次公開展示されています ↓幕末維新ミュージアムと名付けられた建物全景です ↓玄関には坂本龍馬お出迎えです 左は西郷隆盛像です ↓一階のホール ↓二階へ上がってホールを見ます ↓展示 龍馬像と書が並びます この他龍馬・近藤勇などが愛用した刀も展示されています ↓二階両側に遺品・書状などが展示され、寺田屋事件を再現したコーナーも設けられています 京都霊山護国神社 (リョウゼンゴコクジンジャ) 維新の志士を祀ります 1868年明治天皇から維新を目前にして倒れた志士たちの御霊を奉祀するため、霊山に佳域社を創建せよと御沙汰があり、霊山官祭招魂社が創建されました官祭とは国が賄うの意で、靖国神社より古い歴史を持つ神社となります 昭和14年に京都霊山護国神社と改称されその後宗教法人として神社本庁のもとにおかれ現在に至ります 現代日本への道を切り開いた幕末勤王の志士1,356柱が祀られています ↓護国神社正面、社殿です 先と重複するかもしれませんが坂本龍馬・中岡慎太郎のほかに木戸孝允・高杉晋作・吉村寅太郎・梅田雲浜・久坂玄瑞・宮部鼎蔵などの名があります ↓社殿とうしろ本殿を望みます ↓神社横より霊山墓地に登ります ↓志士の墓の全てです、多くの墓がありますがそのほとんどは無名の志士たちです 小さくて読めませんが各藩毎に区切られています、右より前の黄色線が坂本龍馬・中岡慎太郎の墓と銅像です、左最上段(橙色線)には維新の重鎮木戸孝允・妻松子 (幾松)夫妻を祀る墓です (木戸孝允については日を改め住まいした閑居跡と共にご紹介します) ↓志士の墓がずらりと並んでいます ↓一連のお墓の中に高杉晋作一つおいて左は久坂玄瑞の名も見られました ↓途中龍馬・慎太郎の墓への道です 両名の墓は当霊山墓地開創した時に霊明舎より移されました ↓龍馬・慎太郎銅像です 京都の街を眺めるように建てられています ↓二人の墓前に来ました ↓左・坂本龍馬、右に中岡慎太郎の墓です 最後まで両名並び葬られています 墓前の花、暑さ寒さにかかわらずいつも絶えることありません ↓墓前より京都市内を一望します 坂本龍馬・中岡慎太郎、いま如何ような想いで京都いや日本を眺めていることでしょうか・・・ ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~143はこちらから) ←2018年以降の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2019.11.17

コメント(65)

-

坂本龍馬・・京都に残るあし跡を巡ります(1)

暫く勝手しました、方向がコロッと変わります 幕末の志士・坂本龍馬京都にも多くの足跡が残っています、(1)として寺田屋・酢屋・元近江屋跡、(2)で霊山護国神社・霊山歴史館を訪ねた記録をご紹介します ↓円山公園内に置かれている坂本龍馬と中岡慎太郎の像です 史跡 寺田屋 幕末志士でよく賑わった京都・伏見の旅籠(はたご)です 伏見は京ー大阪をつなぐ淀川水運の終着点で京の南の玄関口として栄えました、多くの船宿が立ち並び活況を呈し幕末には諸国から集まった志士たちが多数逗留していました、なかで特に有名な幕末名所が寺田屋です 坂本龍馬はすでにご存知の通り江戸時代末期の志士、土佐藩士でしたが藩内での活動に思いを満たせず脱藩、勝海舟にも師事し貿易を兼ねた政治組織「亀山社中」のちの「海援隊」を結成、同志と共に幕末政治に踏み込み、1866年には「薩長同盟」に尽力し倒幕への道筋を付け、翌年に大政奉還への足懸りとなる「船中八策」を策定するなど幕末政治を大きく動かした人物の一人です ↓寺田屋周辺、京都南部伏見の地図です 右下が宇治川、淀川へ下ります 歴史上「寺田屋事件」と呼ばれる出来事は二度発生しています、一度目は1862年に薩摩藩主島津久光が自藩の急進尊皇藩士を粛清し有馬新七はじめ九名の藩士が命を落とした事件、と二度目は四年後に起こった坂本龍馬暗殺未遂事件です ↓寺田屋前に立つ石塔 横には薩摩九烈士を悼む文字が彫られています ↓「寺田屋」正面です 吊られている大きい提灯の文字と玄関灯りとり「旅籠」は昔のままで寺田屋当時の風情を残しています ↓東側から見た寺田屋です ↓建物横にある庭、元々の寺田屋はこちらに建っていたと言う説もあります、鳥羽伏見の戦いの兵火で焼失し隣地に再建されたというものですが、如何なものでしょうか ↓庭一番奥に建てられている先程の薩摩九烈士の顕彰碑です、九烈士はここから近く大黒寺というお寺に葬られ、西郷隆盛直筆の墓碑銘に見守られ眠っています その前に立つのは坂本龍馬像です、この像は龍馬の故郷土佐・桂が浜に建つ銅像と同じポーズだと云われています ↓建物の中、志士たちが語り合った部屋です ↓部屋の中に展示されている像と襖絵、各部屋には沢山の写真や文章・絵が掛けられています ↓建物二階へ上がったところ ↓龍馬がよく滞在してたとされる二階の部屋です 龍馬の働きで薩長同盟が実を結んだ直後、幕府方の龍馬暗殺の命を請け伏見奉行所の捕り方30人ほどに囲まれ襲われた龍馬はケガを負いつつも間一髪、裏木戸より材木屋に逃れあと薩摩藩邸に保護され一命を取り留めました、これが第二の寺田屋事件です ↑部屋入り口の柱に残された刀傷 ↑同じく拳銃の弾痕騒擾の跡が残されていました ↑建物奥にある二階への裏階段 ↑当時の浴室、風呂桶のみ残ります 龍馬が襲撃された時、入浴していた妻のお龍さんが着るものつけずこの裏階段を二階へ駆け上がり危急を知らせたと謂われる場所です ↓寺田屋の南を流れる宇治川派水、北へ市内の木屋町横高瀬川へ上ります、十石船が行き交います 酢屋 坂本龍馬寓居地と海援隊京都屯所 ↓紹介します酢屋と近江屋跡近辺の地図です 現在は京都一の繁華街となります 「酢屋」は江戸時代から290年今も引き継がれている材木商で、幕末6代目酢屋嘉兵衛は幕府や倒幕急進派から命を狙われていた坂本龍馬を匿い起居する場所して提供、龍馬が中心となり結成した海援隊の京都の屯所にもなっています 酢屋嘉兵衛は又高瀬川開墾に尽力、前述伏見より続く河川で物資の運搬にも携わっています ↑龍馬寓居之址の石塔 ↑現在の酢屋 材木商と共に木工芸品店内 ↓「酢屋」正面です 建て替えはされていますが外観は昔のままだそうです ↓ 店前です 前の道は”龍馬通り”と名付けられ、現10代目の酢屋嘉兵衛により毎年この時期この場所で龍馬の追善供養が行なわれています ↑龍馬が起居していたはこの二階です ↑龍馬命日11月15日の追善供養↓昔の酢屋の写真が残されていました、材木が船で運ばれ店前に積まれています 当時の高瀬川ここ酢屋の直ぐ横まで川が引かれ、"五の舟入"として材木を始め舟で運ばれて来た品々が陸揚げされていた様です 元近江屋跡 坂本龍馬と中岡慎太郎遭難の地です それまで拠点にしていた酢屋から、土佐藩の御用達・醤油商のここ近江屋井口新助邸に移った一月後、慶応3年11月15日坂本龍馬と中岡慎太郎、龍馬の従僕の3人が刺客に襲われ暗殺されました 実行犯は諸説ありますが、江戸幕府京都見廻組によるものとされています ↓近江屋の傍にあった「土佐藩邸跡」木屋町通りに面し、高瀬川が流れます ↓近江屋は現在の広い河原町通り上にあったようです ↓このあたり近江屋跡です それらしい建物は今残っていません ↓跡地に建てられている坂本龍馬と中岡慎太郎の遭難の地石碑です 次回は、(2)霊山護国神社・霊山歴史館ご紹介します ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~143はこちらから) ←2018年以降の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2019.11.08

コメント(62)

-

「庭に隠された十字架」..........瑞峯院・(2)..............京都ええとこ記事一覧

前回に続き「瑞峯院」(2)です、寺内三っある庭とご紹介していますが実際には五つあります、前庭と方丈南庭の独坐庭は前回でご紹介ましたがあと方丈中庭と茶庭(露地庭)そして方丈北庭の間眠庭(カンミンテイ).今回ご紹介します 閑眠庭は、石を配し十字架を描いて”隠された十字架の庭”として知られています 大徳寺・塔頭 瑞峯院(ズイホウイン)(2)初めにご紹介しておきます ↓「閑眠庭」キリシタン大名・大友宗麟を偲び造られた枯山水庭園です ↓再び表門、斜め前からです ↓前庭ではすすきの穂が出迎えてくれました ↓再び書院入り口です ↓書院から方丈中庭をみます ↓「中庭」静かな庭です 前方の花頭窓は書院です ↓燈籠はキリシタン燈籠(織部燈籠)と呼ばれます、燈篭の地中部分にはマリア像のレリーフが彫られているそうです 右は珍しい四角の立て蹲踞です ↓書院から方丈北庭を望みます ↓「方丈」入り口です 閑眠庭は鎮まり引かれた白砂と石に苔地と刈込の庭で、 禅語「閑眠高臥して青山に対す」からその名が付けられています 「世俗を断ち、心に何の憂いも持たず悠々閑々とした境地で静かに目を閉じ我に向き合う」との意で大友宗麟の不幸な晩年の想いに馳せた庭と云えるのでしょう ↓「閑眠庭」 ”庭に隠された十字架”の庭斜め前から 十字架は横から眺める事となります ↓東側から縦向きに庭を見ます、縦横で見るとそれぞれ石の位置が少し違って見えます この庭に十字架が隠されています、或いはもうお分かりかも知れませんがこの写真に十字架を線で顕します、ただ真上からの写真ではありませんので石の間隔が短く又長く見える所があります、下の写真ご覧下さい 横から見た方の写真斜め横に横たわった十字架十字の縦に四つ、横に三つの石が置かれ十字架が描かれます 縦から見た方の写真こちらの方が分かりやすいですただ石が確認し難いですが上の写真見直して下さい 縦は橙色1~4 横は白色1~3で描かれます(2は同じ石)一番上1~2の間短く見えますが上の写真通り空いて十を描きます 線引きはしましたがこの庭の雰囲気は、飛ぶ石を見てこのように描かれ隠されているのだろうとの想いを持ち、心を無にし静かに眺めるのがいい庭なのかも知れません 再度大きい間眠庭こころ静かにどうぞ (これはお寺の写真です、線引きせずとも石がはっきり見え十字架分かりますね) ↓手前の庭は茶庭・露地庭です、燈籠が生垣で隠れていますが松と苔と飛び石がよく映える庭です 向こうはもう一つの茶室「餘慶庵(ヨケイアン)」です ↓寺内を見終え前庭に戻りました ↓勢いよく伸びるススキに送られ・・・・・ ・・・瑞峯院あとにしました ここまで、大徳寺とその関連のお寺が続きましたがここでひと区切りとします、残っている写真次回は少し場面を変えご案内したいと思っていますが、少し所用があり時日を頂いてからとなりますのでご了承頂きますように。 ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ、最近の2018年以降の各所記事については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~143はこちらから) ←2018年以降の記事はこちらからです京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」少しだけですが画像クリックして下さい 京都ええもん

2019.10.16

コメント(146)

-

京都見どころ一覧 3

(上の図をクリックし拡大、番号を確認のうえ下記のリンクページをご覧下さい)「京都見どころ一覧」 103以下は地図に載っていません、下記よりご覧下さい (NO.97~ 169 ) (NO.1~48はこちらから) (NO.49~96はこちらから) 97 平野神社・・・・・・河津桜から枝垂れまで・平野神社(2014.4.13) 98 松尾大社・・・・・・山吹の社/松尾の猛神・松尾大社(2014.5.8) 99 祇王寺・・・・・・・萌え出る 緑覆わる 尼の寺・祇王寺(2014.6.1) 100 岩船寺・・・・・・・加茂・当尾のアジサイ寺・岩船寺(2014.7.1) 101 拾翆亭・・・・・・・今百日紅映える九条邸跡・拾翆亭(2014.9.1) 102 落柿舎・・・・・・・嵯峨野に佇む草庵・落柿舎と彼岸花(2014.10.1) Ⅰ(この間病気でブランクです)↓2018年 103 平等院・・・・・・・万人を極楽浄土へ...平成の大修理で蘇った鳳凰堂(2018.8.6) 104 山科・大乗寺 ・・・・秋誘う.....諸行無常を顕す酔芙蓉(2018.9.9) 105 岩倉邸跡と常林寺・・岩倉具視幽棲旧宅と勝海舟京都での定宿・萩の寺(2018.10.1) 106 京都迎賓館・・・・・海外からの国賓・公賓を迎える(2018.11.1) 107 秋の北野天満宮・・・彩り映える紅葉と黄葉・・雅の世界「曲水の宴」(2018.12.1)↓2019年 108 京都初詣あちこち・・京都・お正月「伏見稲荷大社・八坂神社・晴明神社」(2019.1.1) 109 紫野・今宮神社・・・玉の輿神社とも謂れ・あぶり餅とやすらい祭り(2019.1.11) 110 年初め北野天満宮・・合格祈願を・・・伝わる七不思議とずいき祭り(2019.1.21) 111 大本山・相国寺・・・京都五山二位・・山外塔頭に金閣寺・銀閣寺を擁する(2019.2.1) 112 梅の二条城・・・・・やっと梅の花咲きました・趣き異なる三つの庭(2019.3.3) 113 梅の北野天満宮・・・匂いおこして・・・梅満開です(2019.3.6) 114 八幡市・背割堤・・・平成お見送りの桜(その一)・・桜色に膨らむ背割堤(2019.3.23) 115 岩清水八幡宮・・・・勝運と開運の神様・岩清水八幡宮 (2019.4.5) 116 桜の平安神宮・・・・平成お見送りの桜(その二)・京都を護る.平安神宮の桜 (2019.4.10) 117 各所の桜・東部・・・平成お見送りの桜(その三)・桜彩る場面の数々.1 (2019.4.20) 118 各所の桜・中西部・・平成お見送りの桜(その三)・桜彩る場面の数々.2 (2019.4.25) 119 葵 祭・・・・・・・・京都三大祭りの一つ葵祭・路頭の儀(2019.5.15) 120 ピーチヒルの薔薇日記(1)・マイガーデンに鮮やかに咲くバラの花(2019.5.21) 121 ピーチヒルの薔薇日記(2)・さくら220119さんマイガーデンに咲くバラの花(2019.5.22) 122 京都植物園のバラ・・色とりどり京都植物園に咲くバラの花(2019.5.28) 123 梅宮大社・勧修寺・平安神宮他・いま...あちこちに咲く花菖蒲(2019.6.6) 124 岩船寺・藤森神社・梅宮大社・・梅雨入りまだですが...紫陽花の時期です(2019.6.13) 125 法金剛院・三室戸寺・京都植物園・紫陽花.梅雨にかかわらず彩ります(2019.6.20) 126 二尊院・・・・・・・青葉・青もみじ・青苔が映えます(1)(2019.6.27) 127 祇王寺・・・・・・・青苔・青葉・青もみじが映えます(2)(2019.6.29) 128 法厳院・・・・・・・青苔・青葉・青もみじが映えます(3)(2019.7.1) 129 瑠璃光院・・・・・・青苔・青葉・青もみじが映えます(4)(2019.7.3) 130 曼殊院・・・・・・・青葉・青もみじ・青苔が映えます(5)(2019.7.5) 131 修学院離宮・・・・・青葉・青もみじ・青苔が映えます(6)(2019.7.7) 132 祇園祭(1)・・・・ 鉾立て・稚児社参・伝統芸能奉納(2019.7.14) 133 祇園祭(2)・・・・ 宵々山です・・・・・(2019.7.16) 134 祇園祭(3)・・・・ 山鉾巡行です・・・・(2019.7.17) 135 法然院・・・・・・・苔生す山門と白砂壇の庭 (2019.7.25) 136 立本寺・平等院・植物園1・夏本番です..清々しく咲く蓮の花(1)(2019.8.2) 137 法金剛院・天龍寺・植物園2・お盆間近です.清々しく咲く蓮の花(2)(2019.8.9) 138 京都五山送り火・・・お精霊(おしょうらい)さんを送ります (2019.8.16) 139 八坂庚申堂・・・・・いまSNSで人気のスポット”くくり猿” (2019.8.23) 140 船岡山・建勲神社・・天下布武.....織田信長祀る (2019.9.6) 141 紫野・大徳寺・・・・一休さん(一休宗純禅師)により創建した (2019.9.16) 142 大徳寺塔頭・弧蓬庵・武人にて茶人.庭師・小堀遠州が建立した (2019.9.26) 143 大徳寺塔頭・瑞峯院(1)・キリシタン大名・大友宗麟により建立された (2019.10.6) 144 大徳寺塔頭・瑞峯院(2)・庭に隠された十字架 (2019.10.16) 145 坂本龍馬(1)・寺田屋他・・京都に残るあし跡を巡ります(1) (2019.11.08) 146 坂本龍馬(2)・護国神社他・京都に残るあし跡を巡ります(2) (2019.11.17) 147 宝筐院(ホウキョウイン)・・・紅葉です...足利義詮と楠木正行が並び祀られる (2019.11.27) 148 大雄院(ダイオウイン)・・・天井画・花の丸図を襖絵として復活中 (2019.12.05) 149 妙心寺・麟祥院・・・春日局(かすがのつぼね)の菩提所 (2019.12.14) 150 嵐山花灯路・・・・・京都冬の風物詩となりました (2019.12.22)↓2020年 151 新年おめでとうございます・・・・・令和二年・新しい年が明けました (2020.01.01) 152 大将軍八神社(ダイショウグンハチジンジャ)・・・方位・方除の守護神 (2020.01.08) 153 達磨寺(法輪寺)・・・・節分には七転八起のだるまで埋まる (2020.01.29) 154 壬生寺(みぶでら)・・・節分会で炮烙奉納と大護摩祈祷 (2020.02.09) 155 千本えんま堂(引接寺)・・ご縁ありで..えんま堂から小野篁・紫式部墓地まで(2020.02.19) 156 梅宮大社(ウメノミヤタイシャ)・・今年の梅です.......梅宮大社(2020.02.29) 157 梅あちこち(1).城南宮・二尊院・・城南宮・楽水苑と二尊院文芸苑の梅(2020.03.08) 158 梅あちこち(2).随心院・京都御所・随心院・小野梅園と京都御苑梅林の梅(2020.03.15) 159 椿 寺(地蔵院)・・・・五色八重の散椿が咲きます(2020.03.24) 160 千本釈迦堂(大報恩寺)・・・阿亀(おかめ)桜とおかめ伝説(2020.04.05) 161 菩提寺・宥清寺(ユウセイジ)・・・紅枝垂れ桜満開でした(2020.04.14) 162 岩倉・実相院門跡・・・春の「床もみじ」です(2020.04.24) 163 妙心寺・大法院・・・・新緑映える露地庭園と真田信之の菩提寺(2020.05.04) 164 妙心寺・桂春院・・・・新緑に苔・石と白砂の枯山水 四つの庭園(2020.05.14) 165 京都仙洞御所&大宮御所・・・幻の「京都新城」遺構が初発掘されました(2020.05.24) 166 洛西・等持院(前)・・名勝庭園・芙蓉池と足利氏累代の菩提寺(2020.06.04) 167 洛西・等持院(後)・・東の苑庭・心字池と足利幕府歴代の将軍を祀る(2020.06.14) 168 新島襄旧邸・・・・・・大学創立に関わるクリスチャン三人の同志(2020.06.24) 169 木戸孝允と幾松・・・・木戸孝允(桂小五郎)と幾松 京都での足跡を辿ります(2020.07.04)

2019.10.14

コメント(0)

-

キリシタン大名・大友宗麟により創立された......瑞峯院・(1)

今回もまた同じ塔頭寺院が続きますが、時期は全く別の2014年10月に訪れている寺院です、丁度10月のすすきの穂が伸びるころで時期は同じくここでご紹介する事としました 大徳寺の寺院には珍しく常時公開されていて内部の写真制限もなかったお寺です 大徳寺・塔頭 瑞峯院(ズイホウイン)(1) 1535年九州の戦国大名・大友宗麟(ソウリン)公が自分の菩提寺として、大徳寺の徹岫宗九(テッシュウソウキュウ)和尚を開祖に迎え建立した寺院です寺内の庭園は、方丈南庭の独座庭(ドクザテイ)・中庭の茶庭・方丈北庭の閑眠庭(カンミンテイ)の三面がありいずれも枯山水の名園とされています、今回(1)では独座庭をご紹介します ↓「独坐庭」荒波に打ち寄せられても雄々と独坐している蓬莱山を描きます 宗麟は予め自分の法名を「瑞峯院殿瑞峯宗麟居士」と定めています、寺号の瑞峯院はここから名付けられています1559年に九州6ヶ国を平定した宗麟は、九州最強の大名となりましたが、1578年に島津家との抗争「耳川の戦い」にて敗北、フランシスコ・ザビエルに会った宗麟はこの敗北を受け神に救いを求めるため正式にキリスト教の洗礼を受けています、洗礼名は「ドン・フランシスコ」で後々キリシタン大名と呼ばれる事となります ↓入り口の石塔 ↓「表門」(重文)切妻造り檜皮葺の四脚門で室町時代天文年間創立当時の門です ↓表門を入ったところ 竹の結界に縁取られた石畳が続き折れ曲がるたびに変わる景色が見られる参道です ↓早やすすきの穂が伸びていました ↓すっきり張られた石畳と生垣の参道を進みます ↓「唐門」(重文)現在は閉じられたままです 奥が方丈になります ↓「庫裏」玄関これより入ります ↓「方丈」、唐門・表門と共に室町時代の禅宗方丈建築の遺構をとどめて、重要文化財に指定されています ↓第105代後奈良天皇の宸筆による寺額 ↓方丈内、開祖徹岫宗九の木像が安置さ「瑞峯院」です れています ↓方丈内の襖絵は瑞峯の院名にちなんで金剛山を写した大作とされています ↓独坐庭石塔 ↓庭の白砂が大きく波打つ海を表現しています 独坐庭の名の由来は、唐時代の禅語「独坐大雄峯(ドクザダイユウホウ)」(字の如く、ひとり坐し雄大な峯を眺望す)から採られています蓬莱山式庭園で。砂紋の荒波を受ける岩礁や苔と丸い刈込みの樹木で顕わす半島が見事に配置され、大海からの絶え間ない荒波に打ち寄せられもまれながらも雄々と独坐している大自然の様子を表現しているとされます ↓方丈南庭「独坐庭」方丈入口東側からの庭全景です ↓中央は蓬莱山を摸してあります 蓬莱山は中国古代における伝説上の神山のことで、古来より、不老不死の地・霊山として仰がれています ↓反対側の西方から見た独坐庭です「さわがしく忙しい日常をはなれ、ひととき静かに独坐し泰然とした心境を体得して欲しい」と書かれています ↓荒波の大海より入り江に向かいます ↓波静かな入り江に入った穏やかな景観が描かれています ↓茶室「安勝軒(アンショウケン)」表千家12代家元の惺斎(セイサイ)宗匠の指示により造られた席です」 ↓客が主人の左手に座るかたちの逆勝手席の茶室です ↓庫裏玄関に戻り前庭です 最後に、大友宗麟は妻と共にここ瑞峯院墓地に葬られています 次回は、瑞峯院(2)「庭に隠された十字架」ご紹介します *********** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ最近の 下105~118の各所については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください105 岩倉邸跡と常林寺 106 京都迎賓館 107 秋の北野天満宮 108 初詣であちこち 109 今宮神社 110 年初め北野天満宮 111 大本山・相国寺 112 梅の二条城 113 梅の北野天満宮 114 桜の背割堤 115 岩清水八幡宮 116 桜の平安神宮 117 桜名場面・東部 118 桜名場面・中西部 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~118はこちらから)京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」身体を悪くして不発に終わり申し訳なく思っていますが、看板倒れのその中で今もご訪問頂く記事ご紹介しておきます(地図には出てきません) 全国で唯一のお茶ふくさ専門店・・北村徳斎帛紗店 生涯一陶工を貫いた土と炎の人・・河井寛次郎の世界 京都唯一の和傘屋さん・・・京和傘・日吉屋 京都の銘木・・・北山杉・北山丸太 * * *

2019.10.06

コメント(71)

-

武人にして茶人・庭師...小堀遠州が建立した.....孤篷庵(コホウアン)

今回の大徳寺塔頭の孤篷庵も大徳寺と同じく内部の撮影は一切禁止という事で保管していましたが、本坊と一緒に顕われましたので続いてご紹介します 「孤篷庵(コホウアン)」 臨済宗・大徳寺派 江戸時代初期の1612年、小堀遠州が大徳寺塔頭の龍光院内に小庵・孤篷庵を建立したのが始まりで、30年後に現在地に移築されていますが火災により焼失、1793年遠州を崇敬していた大名茶人松江藩主・松平不昧により古図に基づき再建されています 小堀遠州は始め徳川家康に仕えた大名で、茶道「遠州流」の祖であり代表的な作庭家と知られています、遠州作となる庭は沢山ありますが、江戸城(現・皇居東御苑)二の丸庭園・二条城二の丸庭園・浅草寺伝法院庭園・日光輪王寺逍遥園・南禅寺や高野山庭園など有名庭園まだまだ多数数えられますが他に比べここ孤篷庵の庭は珍しくこじんまりした庭園です↓大徳寺西側に造られている珍しい土塀です、瓦を埋め込みユニークな模様が描がかれています 土塀の模様一つ一つに存在感を感じます ↓大徳寺土塀から西へ孤篷庵への参道です きれいな石畳が続きます 現在の地図からいえば大徳寺西土塀を出て境外なのではと思いますが、旧大徳寺境内はさらに大きくこの辺り一帯も旧境内となります ↓孤篷庵前にきました ↓玄関「山門」 前は短冊型の石畳です ↓門前の石橋 京都の名橋の一つとされます、長さ2mで内側に少し傾斜させた櫛形で下部にも同じ櫛形で水通しが造られています ↓「大徳寺垣」 石垣の上に斜め菱矢来と横に二本の竹を通し組まれる独特なもので大徳寺垣と呼ばれます ↓石橋の下は水の流れない空壕が掘られています 石橋のために掘られた壕です ↓門を潜った先のアプローチは、短冊形の切石や自然石の敷石を見事に組み込み、それが乱張りされて延段と呼ばれる石畳です、見所の一つです ↓庫裏玄関です 屋根は自己の故郷近江冨士を模します これより建物内部に入ります 庫裏上部に架かる寺額 屋根細やかな細工が見られます ↓茶室「忘筌(ボウセン)席」 (ここより内部・庭共々撮影不可でポストカード・パンフよりの写真です) 庭に面した西側に広縁があり、明かり障子が填め込まれていますがこの障子の下半分は吹き放ちとなっていて庭園を眺める額縁の効果を持ちます 「露結(ロケツ)の手水鉢」と「寄燈籠」が配されています 忘筌とは「魚を獲て筌(漁具)を忘る」から”禅の悟り”の境地として表現されています ↓少し角度を変えた茶席と庭です 茶の湯を知る者なら一度は訪れたい場所と謂れます 忘筌席は、金地院と曼殊院の八窓席と共に「京都三名席」の一つと数えられます ↓書院「直入軒(ジキニュウケン)」とその庭 ↓書院南庭 遠州がふるさと近江八景を刈り込みで表現した庭です 赤土は水を現し苔が陸地を表現しています ↓方丈南庭 船岡山を借景として作られ、直線的な刈り込みが配されています ↓書院・直入軒の床の間です ↓茶室「山雲床(サンウンジョウ)」です 山雲床の蹲踞 狩野探幽襖絵↓寄燈籠 各地の名石が集められ造られています 以上、ポストカード等からの写真でした↓孤篷庵を出て反対方向の参道です ちょうどお坊さんに出会いました おわりに、小堀遠州 自分の号を孤篷庵大有と名付け、最晩年の2年ここ孤篷庵で棲み生涯を終えここに葬らています ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ最近の 下105~118の各所については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください105 岩倉邸跡と常林寺 106 京都迎賓館 107 秋の北野天満宮 108 初詣であちこち 109 今宮神社 110 年初め北野天満宮 111 大本山・相国寺 112 梅の二条城 113 梅の北野天満宮 114 桜の背割堤 115 岩清水八幡宮 116 桜の平安神宮 117 桜名場面・東部 118 桜名場面・中西部 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~118はこちらから)京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」身体を悪くして不発に終わり申し訳なく思っていますが、看板倒れのその中で今もご訪問頂く記事ご紹介しておきます(地図には出てきません) 全国で唯一のお茶ふくさ専門店・・北村徳斎帛紗店 生涯一陶工を貫いた土と炎の人・・河井寛次郎の世界 京都唯一の和傘屋さん・・・京和傘・日吉屋 京都の銘木・・・北山杉・北山丸太 * * *

2019.09.26

コメント(63)

-

一休さん(一休宗純禅師)により復興した.........大徳寺

今回の記事、大徳寺 よく知られた大寺院ですが春・秋二回の特別公開中のみ拝観できますが、内部は写真一切不可という事で意にそぐわずUPせず留保としてきましたが、前記事・信長にも所縁ありと云う事もありご紹介させて頂きます 「大本山 大徳寺」 臨済宗大徳寺派の総本山で 号は龍寶山(リュウホウザン). 前記事・織田信長を祀る建勲神社から東へ4~500mにあり、信長とも縁の深い寺院です 大徳寺 本尊は釈迦如来、開基は大燈国師(宗峰妙超禅師)で鎌倉時代末期の1325年に創立された寺院です、後醍醐天皇時代は保護を受け京都五山の上位に位置付けらていましたが、足利将軍家からは軽んじられ五山を離脱し大徳寺派という別派を選択し独自の道を歩むも、応仁の乱(1470年代)で当初の伽藍を焼失していますが、その後一休宗純禅師が堺の豪商らの協力を得て復興し、近世以降は豊臣秀吉や諸大名の帰依を請け大伽藍の寺容を整えています ↓「勅使門」 三門前にあります、前後唐破風・左右切妻・檜皮葺きの四脚門で後水尾天皇より京都御所の門を拝領したと伝えられています 織田信長が本能寺で明智光秀の反逆に遭い死亡したのち、豊臣秀吉がその100ヶ日後に葬儀をここ大徳寺で盛大に執り行いました、又その後信長の菩提寺として寺内に「総見院」を建立しています それに呼応して細川忠興・前田利家・小早川隆景・大友宗麟ら有力武将らが次々と寺内に寺院を建立し、現在寺内に塔頭(タッチュウ)20ヶ寺と門外に2ヶ寺を有します ただほとんどの寺院が本坊と同じく非公開か若しくは時期を定めた特別公開のみとされています ↓「三門」 二層の門ですが、一休禅師の参徒連が寄進し1529年に下層部分が竣工し、約60年後 茶人・千利休が上層を完成させ「金毛閣」と名付けられました ↓「金毛閣」の額が掲かる三門の階上部です 千利休はその上層部に諸仏ともに雪駄を履いた自分の木像を納めましたが、豊臣秀吉に「この秀吉に足下を通らせるのか」と怒りを買い完成の2年後切腹する事態に発展しています ↓「仏殿」 すでにご覧頂いた勅使門・三門とここ仏殿と次の法堂の一直線に並ぶ大伽藍はすべて重用文化財に指定されています、また後にご紹介する方丈と唐門は国宝とされています ↓「法堂(ハットウ)」 天井に描かれている「雲龍図」は狩野探幽35才時の作とされています ↓「本坊・方丈入口」 簡素な門ですが国宝への入り口となります ↓「庫裡」 最初の写真と同様で方丈への玄関です 内部に入りますここより以降は写真シャットアウトです お寺のパンフレットと記念写真集からのUPです ↓庫裡の中の台所、使われていた竈(カマド)です ↓「方丈と方丈庭園」 立ち並ぶ他の禅宗様式の伽藍と異なり日本様式の建物で入母屋造り桟瓦葺(元は檜皮葺)で前後2列・左右4列の計8室ある稀な構造の様です、堂内の八十余面ある襖絵はすべて狩野探幽の作でやはり重文です (撮影ダメの一因となる多くの貴重な襖絵でした) 庭園は、白砂に岩を配する枯山水庭園で史跡・特別名勝に指定されています ↓「唐門」 秀吉が造営した「聚楽第」の遺構と伝えられた門が移設されました、前後軒唐破風付きの向唐門と呼ばれる四脚門で随所に龍や鯉の彫刻が施されていて豪華な造りの門です 方丈の向かい側に設えられています ↓狩野探幽作の天井龍図「雲龍図」です 真下で手を打つとパチンと音が跳ね返りそこから”鳴き龍”と呼ばれます 以上、大徳寺でした 次回はここ大徳寺の門外塔頭「孤篷庵」を予定しています *********** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ最近の 下105~118の各所については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください105 岩倉邸跡と常林寺 106 京都迎賓館 107 秋の北野天満宮 108 初詣であちこち 109 今宮神社 110 年初め北野天満宮 111 大本山・相国寺 112 梅の二条城 113 梅の北野天満宮 114 桜の背割堤 115 岩清水八幡宮 116 桜の平安神宮 117 桜名場面・東部 118 桜名場面・中西部 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~118はこちらから)京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」身体を悪くして不発に終わり申し訳なく思っていますが、看板倒れのその中で今もご訪問頂く記事ご紹介しておきます(地図には出てきません) 全国で唯一のお茶ふくさ専門店・・北村徳斎帛紗店 生涯一陶工を貫いた土と炎の人・・河井寛次郎の世界 京都唯一の和傘屋さん・・・京和傘・日吉屋 京都の銘木・・・北山杉・北山丸太 * * *

2019.09.16

コメント(58)

-

天下布武.....織田信長祀る・建勲神社

今回の記事は、何か欠落していて保留していた訳でなく保存したUSBが埋もれていました、8年前の写真です 建勲神社(ケンクンジンジャ) 正式には、”タケイサオジンジャ”です バス停始め市内の案内.普段使いすべて”ケンクンジンジャ”で通っています ↓建勲神社は京都北西・船岡山山頂付近にあります 左が比叡山で木の右が如意ヶ嶽(大文字山)を望みます 建勲神社 織田信長公を御祭神とし、明治2年明治天皇より神号「建勲(タケイサオ)」と社地に船岡山を賜りご下命により創建された神社で、明治13年に一部同43年山頂付近に社殿を造営して山麓から移建し嫡男・信忠卿を配祀し現在に至ります 「天下布武」は信長の代名詞ともされますが、一般に理解されやすい「天下を武力で平定する」ではなく、信長は「武」の真意である”戦いを止め.民を安堵し.財を豊かに”など七徳ある武を布くという、天下泰平の世を創る決意表明だったと説明されています 「建勲神社」境内図です拡大して頂きご覧下さい字が小さく見にくいですがお許し下さい 入り口は三ヶ所ありますが、ご紹介は右下の船岡前通りの東参道から入ります ↓東参道「大鳥居」です 木造の明神鳥居で幅5.5m、高さ7.2mの素木のままで笠木の反りが美しい鳥居です ↓東参道です、右相当長い石段が続きます ↓「大平和敬神(ダイヘイワケイシン)」ここは旧本殿跡で、「国家安泰・万民安堵」を目指した信長公の功績を讃え、合わせ和を敬い太平の世を祈願する雄渾の神石碑が建てられています ↓少し登り高さ6mの大きな「神石」を間近にします ↓社殿前の広場まで登りました ↓歌碑「敦盛」 信長公が桶狭間の合戦の出陣に際し舞ったとされる 「人間五十年 下天の内をくらぶれば 夢まぼろしの如くなり・・・・・」の一節が刻まれています ↓「社務所」 前の露出する岩盤は古代の地層がむき出して鎮座しています 成分がチャートと呼ばれる古岩石で船岡山の各所で見られます ↓拝殿・本殿へ昇る石段です ↓石段手前にある「手水舎」の水盤です 彫られているのは織田家の紋”木瓜紋(モッコウモン)” 右「狛犬・阿像」の下も同じ紋が見られます、一般に織田木瓜と謂われます ↓「拝殿」です 檜皮葺きの四方吹放ちの社で軒反りが大きく、優美な外観をしています ↓拝殿内折上格天井で織田信長三十六功臣中の十八功臣の額が掲げられています ↓本殿の前に「神門」が設けられ一体となって「本殿」です ↓「本殿」正面から 神門の切妻造檜皮葺の屋根は緩やかに丸みを持ち穏やかな表情をもつ門です ↓奥の大きい屋根が本殿です 一間社流造と謂れ簡明な意匠で近代本殿の好例とされています 後ろは船岡山山頂です ↓神門の前から本殿にお詣りします ↓神社見開きの御朱印帳表・裏のみで、ブログでお知り合いの悠愛さんにはお叱りをうけると思いますが御朱印書いて貰らわずです (右)は信長着用の鎧「紺糸縅(オドシ)胴丸鎧」です (両方の写真は神社紹介Pより) ↓最後に北大路通りに面した北参道です(境内図右一番上です) 少し暗いですが神社へは正面突き当たりの奥から左へ登ります、右へは船岡山に向かいます ↑この写真のみ最近撮ったものです、左側にある茶色4階建の建物は紫野協立診療所です、現在私が週二回リハビリでお世話になっている診療所です 合わせてのご紹介でした ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ最近の 下105~118の各所については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください105 岩倉邸跡と常林寺 106 京都迎賓館 107 秋の北野天満宮 108 初詣であちこち 109 今宮神社 110 年初め北野天満宮 111 大本山・相国寺 112 梅の二条城 113 梅の北野天満宮 114 桜の背割堤 115 岩清水八幡宮 116 桜の平安神宮 117 桜名場面・東部 118 桜名場面・中西部 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~118はこちらから)京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」身体を悪くして不発に終わり申し訳なく思っていますが、看板倒れのその中で今もご訪問頂く記事ご紹介しておきます(地図には出てきません) 全国で唯一のお茶ふくさ専門店・・北村徳斎帛紗店 生涯一陶工を貫いた土と炎の人・・河井寛次郎の世界 京都唯一の和傘屋さん・・・京和傘・日吉屋 京都の銘木・・・北山杉・北山丸太 * * *

2019.09.06

コメント(62)

-

いまSNSで人気のスポット”くくり猿”.....八坂庚申堂........京都ええとこ一覧

今回の記事、その成り立ち由緒が暦(コヨミ)にも関係して少し難しくお蔵入りしていました、簡略に記事とした積りですが少し説明長くなっています、ご了解ください 八坂庚申堂(ヤサカコウシンドウ) 正式な寺名は、大黒山延命院金剛寺ですが表札も掲げられずこの名前余り知られていません、一般的に「八坂庚申堂」が通称で地元では ”八坂の庚申さん” の愛称で親しまれています ↓場所は、「八坂の塔」前の八坂通りを少し下がったところ 祇園でよく知られる風景で風情ある建物が軒を連ね観光客で賑わうこの通り「夢見坂」と名付けられています「庚申」音読みでは”こうしん”ですが、古来からの暦 干支(カンシ・エト)では訓読みの 庚"かのえ" 申”さる”です申”さる”は猿に通じ、”見ざる言わざる聞かざる”の三猿は庚申様のお使いとされます、良き縁(猿)に恵まれ又疫病の流行を収め病気平癒、無病息災のご利益で知られ 病や厄が去る(猿)と謂われています ↓「庚申堂・山門」です 石塔と山門上少し見にくく後の写真を見て下さい 八坂庚申堂は中国の道教由来の庚申信仰の霊場として、平安時代に日本で最初に始まったお寺です、庚申信仰とは中国の伝説に基づく民間信仰で、庚申(カノエサル)の日の夜に人が睡眠中体内の三戸(サンシ)の虫(頭・腹・足の三ヶ所にいる虫)が逃げ出しその人の罪を天帝に告げて寿命の長短を決すると謂われ、虫が体内より逃げ出さぬよう徹夜して守る風習が行われ、この守庚申(シュコウシン)の祈りから庚申信仰が生まれました この行事が日本に伝わりサルを神使とする信仰と習合し、三戸の虫を退治すると謂われ迎えた青面金剛(ショウメンコンゴウ)を本尊として庚申堂が創立されました ↓山門の屋根には「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿です ↓山門前の日本で最初の「庚申塔」石塔で上は葉に隠れていますが、右側の三猿が彫られています ↓「本堂」 お世辞にも立派とは言えない簡素なお堂です ↓ご本尊の前はカラフルな布地で作られたくくり猿の飾りで覆われています くくり猿の謂れは、欲望のまま行動する猿の手足をくくり動けない姿にすることで、欲に走らないよう人間を戒めるところからきていると謂われます 猿をくくり欲望を一つ封じた上で、一つ願いを託せばその願いが叶うとされています ↓色鮮やかなくくり猿が奉納され下げられていますが前にはやはり三猿並びます ↓本堂前の香炉、これも三猿が支えています ↓「願掛け堂」ビンツルさんが祀られていますが、ここで心をコントロールしてくれるくくり猿に お願い事を託してくくり付けます ↓このくくり猿、色鮮やかで最近では浴衣や着物姿との相性がよくインスタ映えすると人気抜群の様です 写真は数年前で人影が見えませんが最近は沢山の若い女性で賑わっているとの事です ↓一つ欲を我慢し、一つ願いを書いたくくり猿吊るされます ↓色とりどりの手作りのくくり猿、寺務所で求められます 願い事を書き願掛け所に奉納します 近所のお茶屋さんの塀や軒先にはくくり猿が下げられています*あとがきです* 暦との関連を簡単に記します 興味ないと言われる方はスルー、若しくはお時間の許す折にご覧下さい 暦で云う干支.庚申 "かのえ.さる”は十干と十二支の組み合わせで、10と12の最小公倍数の60となる六十干支と謂われる中の57番目になります *十干は、コウ甲(キノエ).オツ乙(キノト).ヘイ丙(ヒノエ).テイ丁(ヒノト).ボ戊(ツチノエ).キ己(ツチノト).コウ庚(カノエ).シン辛(カノト).ジン壬(ミズノエ).キ癸(ミズノト)の内七番目の庚と *十二支は、子(ネ).丑(ウシ).寅(トラ).卯(ウ).辰(タツ).巳(ミ・ヘビ).午(ウマ).未(ヒツジ).申(サル).酉(トリ).戌(イヌ).亥(イ・イノシシ)の内九番目の申を組み合わす名称です 干支で名付けられたものや地名は沢山ありますが、歴史上古代の「壬申(ジンシン)の乱」や「戊辰(ボシン)戦争」新しい所では、今夏もまた熱戦を繰り広げた甲子園球場とその町名の甲子は「甲(キノエ).子(ネ)」の年に球場が完成した所からこの名が付けられました 同様に今回ご紹介した信仰は「 庚(カノエ).申(サル)」の日に始まったところから庚申信仰と名付けられている訳です 暦の年廻りはこの事から60年で "還暦” 一廻りします、十干・十二支の頭より組み合わせ、1番の「甲.子(キノエ・ネ)」に始まり今年は36番目の「己.亥(ツチノト・イ)」に当たります そして先に書いた57番目が「庚.申(カノエ・サル)」です 十干が6回・十二支が5回組み合わされて60となります、 迷信ですが、一般的に嫌われ敬遠される年廻り 丙午(ヒノエ・ウマ)は43番目で7年後2026年になります 同様に日廻りはそれぞれ60日毎に廻ってきます、2019.1/1は「戊.戌(ツチノエ・イヌ)」従って120日後の令和元年5/1もまた「戊.戌」です 同様に「庚.申(カノエ・サル)」の日 は1/23・3/24・5/23・7/22・9/20・11/19の6回廻ってきます、それぞれ一から六ノ庚申日と名付けられ、その日は縁日とされ多勢の人のお詣りで賑わいます、縁日には庚申堂開祖 浄蔵貴所(ジョウゾウキショ)が病の父のため平癒祈願にコンニャクをささげ快癒したことから「コンニャク焚き」の接待が行われます、根(コン)よく厄(ヤク)を除(ト)る →コンニャクを摂(ト)るとされ振舞われています.....。 拙い説明ですが、お判り頂けたでしょうか......... ***** 次回の更新、少し飛びますお許し下さい ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ最近の 下105~118の各所については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください105 岩倉邸跡と常林寺 106 京都迎賓館 107 秋の北野天満宮 108 初詣であちこち 109 今宮神社 110 年初め北野天満宮 111 大本山・相国寺 112 梅の二条城 113 梅の北野天満宮 114 桜の背割堤 115 岩清水八幡宮 116 桜の平安神宮 117 桜名場面・東部 118 桜名場面・中西部 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~118はこちらから)京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」身体を悪くして不発に終わり申し訳なく思っていますが、看板倒れのその中で今もご訪問頂く記事ご紹介しておきます(地図には出てきません) 全国で唯一のお茶ふくさ専門店・・北村徳斎帛紗店 生涯一陶工を貫いた土と炎の人・・河井寛次郎の世界 京都唯一の和傘屋さん・・・京和傘・日吉屋 京都の銘木・・・北山杉・北山丸太 * * *

2019.08.23

コメント(77)

-

お精霊(おしょうらい)さんを送ります......京都五山の送り火

京都五山の送り火 京都のお盆は、迎え鐘を突いてお精霊(しょうらい)さんをお迎えする六道まいりなどで始まり、16日の夜大文字など五山送り火でお送りします また他に千灯供養・万灯会や灯籠流しに地蔵盆などの行事が行われ、今は少なくなりましたが以前は各町内で盆踊りも催され賑やかなお盆でした 五山送り火とは、お盆にお迎えしたご先祖の霊を再び浄土へお送りする精霊送りのかがり火を五つの山で焚く行事です 街の灯りも消えて、東から西へ「大文字」→「妙法」→「舟」→「左大文字」→「鳥居」の順に次々と点火されてゆく送り火は、一時間足らず静かに燃え続けその間、京都の街は幻想的な雰囲気に包まれます ↓「大文字」 東山・如意ヶ嶽 夜8時に点火されます 撮影は鴨川の提だったと思います ↓先日発表された来年の「京都マラソン」PRパンフに五山が載っていますのでその図をお借りしました 五山の場所見て下さい 市部外側の枠に沿って、一番右に(大)→少し上へ枠内に(妙と法)→一番上枠の上に(船の絵)→少し左へ下りて(左大)→一番左の枠外に(鳥居)です 各山ともご先祖の霊や送る人の無病息災を祈り記された護摩木が送り火の点火材として事前に山頂に運ばれ、準備された木組みと共に一斉に点火されます ↓市内のビルの上からです 燃える火が落ち着いて大の字くっきり浮びます ↓UPして捉えた写真です まだ炎がながれます ↓「松ヶ崎妙法」です 妙と法は少し離れていて しかも山が低くこの様に撮れる所は見つかりません、この写真は合成しています ↓妙の字は松ヶ崎・西山(万灯籠山)です 北山通り直近からです ↓法は同じく松ヶ崎・東山(大黒天山)です 妙と比べ山から少し離れました ↓「船形万燈籠」 場所は西賀茂・船山です 入院時の病院最上階からです ↓前にある船岡山で一部隠れています ↓「左大文字」 金閣寺のすぐ北、大北山にあります ↓私の住まいの近くになります、西大路通り衣笠校交差点の中程より真北に見えます 下はズラッと車・二輪車のテールランプです ↓「鳥居形松明(タイマツ)」です 嵯峨鳥居本・曼荼羅山(マンダラヤマ)にあります 8時20分 五山の中で一番遅れて点火されます ↓鳥居は他山のように火床を組まず、松の松明をそのまま突き立てます 五山送り火、一般的には総称して「大文字」「大文字焼き」と表現されることが多いようです、祇園祭りとともに京の夏を彩る二大伝統行事で暑い夏の夜空を焦がします*おことわり* 夜一時間足らずの行事です、この送り火の写真は最近のものばかりではありません入院時のものも含め十数年前の写真も混じっています五つの火を一日で撮るのは勿論ムリですが一つの火でも角度を変えて撮るのは写真にもあった通り車が渋滞していてなかなか自由になりません 一つ所でも年数をまたがった写真です ご了解頂ますよう 途中触れていますが私の住まいは市内北区です、大文字焼き東西は少し離れますが五山とも概ね市内の北部に跨っていて、毎年どちらかで鑑賞していて個人的にも馴染み深い行事です ***************** 京都ええとこ一覧下 京都市の地図をクリック拡大して、各所に付されたNoをお控えのうえ下記 3区分の中のNoの説明をクリックして頂ければ記事にリンクしますのでご覧下さいただ最近の 下105~118の各所については図の中に表示出来ていません、区分3.よりお入りください105 岩倉邸跡と常林寺 106 京都迎賓館 107 秋の北野天満宮 108 初詣であちこち 109 今宮神社 110 年初め北野天満宮 111 大本山・相国寺 112 梅の二条城 113 梅の北野天満宮 114 桜の背割堤 115 岩清水八幡宮 116 桜の平安神宮 117 桜名場面・東部 118 桜名場面・中西部 「京都ええとこ記事一覧」 1.(No. 1~ 48はこちらから) 2.(No.49~ 96はこちらから) 3.(No.97~118はこちらから)京都各所について何かお尋ねになりたい事などありましたらコメント欄にお入れ下さい、こちらの判る範囲でご返事差し上げます そしてもう一つ拘っていた「京都ええもん」身体を悪くして不発に終わり申し訳なく思っていますが、看板倒れのその中で今もご訪問頂く記事ご紹介しておきます(地図には出てきません) 全国で唯一のお茶ふくさ専門店・・北村徳斎帛紗店 生涯一陶工を貫いた土と炎の人・・河井寛次郎の世界 京都唯一の和傘屋さん・・・京和傘・日吉屋 京都の銘木・・・北山杉・北山丸太 * * *

2019.08.16

コメント(52)

-

お盆間近です...清々しく咲く蓮の花(2)...法金剛院ほか.....京都ええとこ一覧