全824件 (824件中 1-50件目)

-

姫路城から龍野城、赤穂城へとお城めぐり

当初、姫路城見学後、姫路城庭園(好古園)へ行く予定でしたが、観光客の多さに好古園の散策を諦め、急遽たつの市へ 龍野町を散策後、今話題の天空の城(武田城)を目指すか、それとも明石海峡を渡り淡路島へ行くか思案しながらナビで検索・・・ この時、午後3時半を回っていたこともあり龍野町から最短距離の赤穂城を選択し向かいます 赤穂城三の丸大手門と大手隅櫓です 赤穂城の主な城主は池田氏、浅野氏、森氏です 赤穂城三の丸大手門 赤穂城の天守閣は造営されたことがないようです この日、二の丸庭園は工事中のため、本丸は午後4時迄(この時すでにPM4:50)で入園できませんでしたが、 旧城内に赤穂浪士を祀る大石神社があることが分かり大石神社へ・・・ 大石神社神門です 大石神社は元禄15年討ち入りをした赤穂浪士を祀る神社です 主祭神は大石内蔵助良雄以下四十七士命と萱野重実(討ち入り前に自刃)、浅野家三代、森氏です 下の画像は先週(金曜日~日曜日)行われた「とうかさん」の様子です 400年の歴史を持つ「とうかさん大祭」は広島三大大祭のひとつとして市民に親しまれています 広島では、この時期から浴衣を着始めることから「浴衣の着始め祭り」とも呼ばれています

2015年06月14日

コメント(7)

-

姫路城から移動たつの市へ

姫路城散策後、龍野市龍野町へ・・・ いやいや、たつの市龍野町へと向かいます そうそう、姫路に来たのだから明石焼きをってことで・・・ 姫路城周辺で明石焼きのお店を探しましたが残念!!・・・ありませんでした 龍野町で先ず向かったのが・・・ 龍野城埋門です 又、お城かい? はい、そうなりますが・・・ 実はこの坂の上に歴史資料館の駐車場があるんですよ(城下の交番で教えていただきました) 龍野城 隅櫓です 先ずはお殿様にご挨拶をと思いましたが、龍野城は天守閣がありません残念!! (龍野城は1672年脇坂安政が築城) お城を出てテクテク城下を散策です 式台や玄関、座敷廻りなど、推定1837年建築当時のまま保存されている武家屋敷です うれしいことに武家屋敷は入城無料でした(^-^) 龍野町は城下町らしい情緒ある町並みでした でも、総合的に★★★☆☆くらいかな~・・・ 日記、休止中の画像をUPっと考えていたんですが長い日記になりそうなので・・・ 又の機会にUPです

2015年05月30日

コメント(6)

-

寒椿の放浪記 改修後の姫路城(別名 白鷺城)

久し(約1年半)ぶりの日記です。 混雑を避け連休明けの5月8日に姫路城へ行きましたが・・・甘かったです 入城券売り場前で整理券(天守内1500名に制限)が配られていましたが、天守内は牛歩・・・ TVニュースなどで観る通勤ラッシュの電車内そのものでした 下の画像は入城券売り場前付近です ブログでの画像は容量オーバー時の削除が大変なのでHPでUPしています 改修後の姫路城(別名 白鷺城)の画像10枚程UPしました 下のバーナーから、どうぞご覧ください。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ HP 姫路城ページ内の 戻る をクリックすると楽天ブログに戻ります

2015年05月11日

コメント(6)

-

さるのこしかけ

先日、仕事で山口県岩国市へ・・・ 仕事を終え、道草をしようと考えるが錦帯橋をはじめ何度も行っている場所ばかりで気乗りが しない・・・??? ふと、思い出したのが今年の春(梅の花が満開の時期)に見かけた「さるのこしかけ」・・・ あれから半年以上経過、「さるのこしかけ」は大きく成長しているかな~ってことで行ってみました。 うぐいすの道へと向かいます。 うぐいすの道の入り口にある日本庭園です。 この日本庭園から寺(万徳院)へと続く、うぐいすの道では初夏には美しいうぐいすの鳴き声を 聞くことができますヨ。 (紅葉はもう少し先のようです) 日本庭園内の東屋です。 おぉぉぉ・・・ 蛇カナ・・・!?!?!? 蔓でした。 確か、この竹薮の辺りだったのですが見つかりません!?!?!? うぐいすの道を通り抜け寺まで来ましたが、さるのこしかけを見つけることができません。 簡単に見つかるわけが無いって感じで、栗が笑っているように見えます^^ それではってことで、帰路は丁寧に探します・・・・ もしかして、さるのこしかけ!?!?!? キノコらしきものはあるのですが、以前見かけた物とは違ってます!?!?!? 動物の頭のようで、面白いのでパチリです。 結局、春に見かけた「さるのこしかけ」見つからずでした。 残念!! 残念な気持ちを抱きながら帰宅後、以前見かけた画像をお蔵から出してみました。 すると!! 上の画像の動物の頭のような下に、「さるのこしかけ」らしきものがあった感じです。 下の画像が春に撮った画像です。 誰かが「さるのこしかけ」を取り除いたようですネ。 残念!! でも、この画像の物が「さるのこしかけ」なのか、詳しくないのではっきりは分かりませんが、 ネットで検索すると「さるのこしかけ」のように思われます。

2013年11月04日

コメント(12)

-

菊花展

広島城二の丸、三の丸で開催されている菊花展に行って来ました。 (画像は広島城二の丸表御門です) 菊花展の画像です、流しながらご覧ください。 この方の作品でしょうか、手入れをされています。 菊花展は11月10日迄、開催されます。

2013年10月28日

コメント(8)

-

京店界隈

東京橋から望む京店界隈です。 カラコロ広場 この広場は小泉八雲の著書にある、橋を渡る下駄履きの人の描写に因んでカラコロ広場と 名付けられたそうです。 カラコロ広場を見渡すと・・・ 和傘に塀瓦、それに洋風の石畳とテーブル・・・ 不思議な感覚ですが、うまく調和が取れています。 カラコロ広場前の遊覧船乗り場 情緒ある京店の街角に取り付けられているプレートの上には何故か小泉八雲が・・・ ところでこの街が何処だかお分かりになりました? 一枚目の画像で・・・ 東京橋から望む京店界隈と書きましたが、東京橋(とうきょうばし)と読まれなかったですか? は~い、ここは島根県松江市に位置する東京橋(ひがしきょうばし)から望む京店界隈です。 画像に見える橋は東京橋から見た京橋です。

2013年10月20日

コメント(10)

-

秋の陽気に誘われて

秋の陽気に誘われて、大野瀬戸(広島県の西方に位置)へ出かけてみました。 大野瀬戸(廿日市市大野町~世界遺産の宮島)です。 空は秋晴れ、絶好の釣り日和って感じですネ。 仕掛けを見ると、サヨリ釣りのようです。 ・・・ということで 「釣り人や縄張り保ちサヨリ待つ」 一般的にサヨリの旬は春だと言われていますが・・・ 瀬戸内では、この時期よく釣れるそうです。

2013年10月14日

コメント(12)

-

夕陽と夕日&月

ご無沙汰してます。 先週の金曜日、仕事で島根県益田市へ・・・ 時間調整のため、益田市の街中を流れる高津川の河口へ行ってみました。 高津川河口傍の海岸から望む日本海 空は快晴、まさに日本晴れです。 きれいな水平線を見て、今日は夕陽もきれいだろうな~なんて思いながらニンマリ・・・ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 仕事を終え、夕陽を見るために高津川の河口へと向かいます。 高津川の河口まで7~8分の場所の丘にさしかかった時に海を見ると太陽が沈みかけています。 車を止め、あわててシャッターを・・・ お客さんとの雑談が長くなり丸い夕日は見られませんでしたが、なんとかきれいな夕陽を見る ことができました。 日没寸前の日本海(益田市) 日没後の夕焼け空 (レンズを透さず肉眼で見た、雲を照らす夕陽は綺麗でした) この画像は先日の中秋の名月(十五夜)です。 (次回、満月の中秋の名月を見られるのは8年後のようですね) 今年の夏の猛暑には、さすがにカメラ持参で情緒ある町並みをテクテクなんて気持ちには なれませんでした。(猛暑に負けたって感じです(^-^))

2013年10月07日

コメント(8)

-

紫陽花ロード

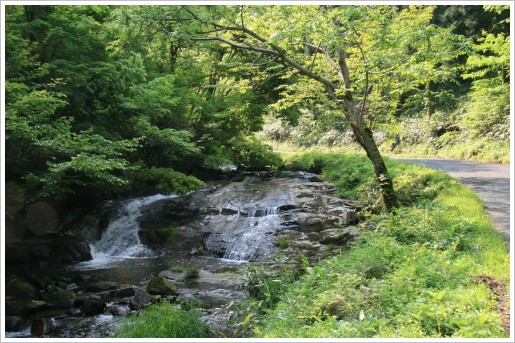

一昨日、仕事で島根県益田市へ・・・ 広島から益田市へ向かう道中(国道191号線)で、この時期楽しみなのが紫陽花ロード・・・。 と、いうことで紫陽花の画像を数枚撮ってきました。 流しながらご覧ください。 この時期(7月上旬~8月上旬)、 紫陽花ロードでは国道191号線の深入山山麓中心に約12kmに亘って連なる紫陽花が 行き交う人々の目を楽しませてくれます。 紫陽花ロード沿いある湧き水(深命水)です。 深命水は地元の人により、旅人のどを潤してもらおうと水汲み場として整備されたそうです。 この辺りは時期的(7月2日)に早いのか紫陽花の開花が見られませんが、新緑が綺麗です。 綺麗な新緑ってことで、ほぼ同じ場所の秋、冬の風景です。

2013年07月04日

コメント(18)

-

たまゆらの里 竹原

安芸の小京都 竹原のご紹介です、流しながらご覧ください。 竹原は江戸時代後期に製塩や酒造業で栄えた町で、その当時からの屋敷や由緒ある寺が そのまま保存されており、またアニメ 「たまゆら」 の舞台となったことから、多くのアニメファン が訪れています。 竹原港からは・・・ 周辺の島々を結ぶフェリーも・・・ たまゆらッピングフェリーと様変わりしています。

2013年06月24日

コメント(10)

-

岐阜公園を散策

岐阜公園内に位置する信長の庭&信長居館跡のご紹介です。 信長の庭です。 岐阜公園の再整備に伴い、美濃を天下取りの礎とした織田信長をイメージして造られた庭園は 風情あり安らぎを感じます。 そうそう、この庭園は長良川流域から調達した1000屯の石を使って造られたそうですヨ。 信長の家来・山内一豊と千代、婚礼の地のモニュメントです。 この石碑に夫婦一緒に手を添えて触れると、一豊と千代にあやかり夫婦円満になれる そうですヨ。 (えっ、恋人同士はどうなるか・・・ですか? r(≧ω≦*)スミマセン・・・取材不足でした) 織田信長居館跡です。 冠木門(織田信長居館入口に設置)です。 信長居館跡には巨石を用いた通路や石垣、水路礎石などが保存整備されており、 2013年3月30日現在、発堀調査中でしたが、上段には千畳敷と呼ばれる信長の 御殿があったそうです。

2013年06月08日

コメント(10)

-

岐阜川原町の古い街並み

今日は3月30日に訪れた岐阜川原町の古い街並みをご紹介します。 画像の建物は長良川の鵜飼乗船場です。 着物を着た旅館の女将さん風の女性が話し込んでいます。 少し移動して欲しいな~って思いながら5分ほど待ちますが、その気配がありません。 モデルさんじゃないが、マーいいかって感じでパチリ・・・です。 すると・・・ 高級そうな着物を着た人達がぞくぞく・・・です。 これだけ着物姿の人達が歩いていると、年齢や体型に係わらず着物に目がいくものですね。 は~い、今日ご紹介の古い町屋が軒を連ねる川原町です。 (川原町は先ほどの鵜飼乗り場から南西に100mほどの場所に位置しています) 川原町は長良川の水運を利用した川港として栄えた町です。 江戸、明治時代の格子組の建物がそのまま残っている商家町家です。 川原町では現在も、伝統工芸品「岐阜うちわ」を製造販売しているお店が営業しています。

2013年06月01日

コメント(8)

-

知る人ぞ知る大山祇神社(おおやまずみじんじゃ)

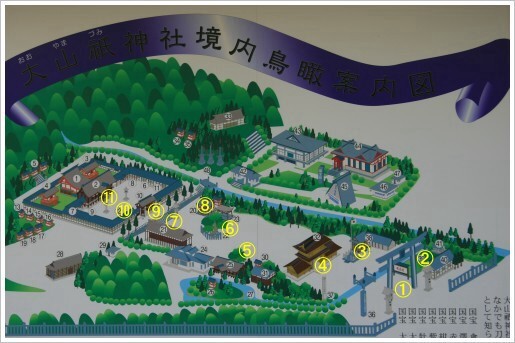

愛媛県今治市大三島町に位置する大山祇神社のご紹介です。 (画像は3月中旬に訪れた時のものです) 大山祇神社は山・海・戦いの神として歴代の朝廷や武将から尊崇を集めた神社で、 源氏や平氏など多くの武将が武具を奉納して武運長久を祈った神社です。 伊藤博文や山本五十六など政治や軍事の第一人者達が参拝、現在も海上自衛隊や 海上保安庁の幹部達の参拝があるそうです。 (1) 二の鳥居 (2) 齋田&御桟敷殿 旧暦の5月5日にお田植え祭、旧暦の9月9日に抜穂祭が行われます。 (3) 御桟敷殿(昭和55年10月に復元)です。 神田斎場祭を奉仕する御殿です。 (4) 総門 あっ、大勢の観光客の人達が・・・ あの人達の前に出ないと写真は撮れないな、ってことで先を急ぎます。 (5) 能因法師 雨乞いの楠 日本最古の楠で樹齢3000年、国の天然記念物に指定されています。 (6) 乎知命御手植の楠 樹齢2600年、国の天然記念物に指定されています。 (7) 伊藤博文公記念楠樹 初代総理大臣伊藤博文が明治42年3月22日に参拝し、記念植樹した楠です。 (8) 手水舎 (9) 神門 (9) 神門前から振り返ると、多くの観光客の人達が・・・。 (9) 神橋&神門 (10) 隼人の舞(現在鹿児島神宮で伝承されています) 隼人の舞に付いての詳細は長くなりますから省略しますが、歌舞伎成立の古代芸能として 大変貴重な文化遺産であるようです。 (11) 拝殿 本殿と共に1427年に再建され、国の重要文化財に指定されていま。 神社の宝物館には国宝8件、国の重要文化財469件の武具甲冑などが収蔵されています。 大山祇神社の創建は593年(推古天皇2年)、主祭神は大山積神(山の神、海の神、戦の神)です。 そうそう・・・ 先日ご紹介しました、女性武将・鶴姫は大山祇神社の宮司の娘だったのですよ。

2013年05月25日

コメント(10)

-

世界一小さなギャラリー

寒椿チのプチリフォームを終え一ヶ月ぶりの帰宅です。 ・・・と、いうことでリフォーム後の寒椿チの自宅を少しだけご紹介します。 寒椿チの玄関からリビングまでの中廊下&世界一小さなギャラリーです。 花瓶だけでは寂しいな~・・・ ・・・て、ことで以前と同じように歌麿の浮世絵を・・・です。 下駄箱の上で飾り付けを待つ版画・・・ その前に・・・ ADSLから光回線に切り替えです。 次回から放浪記復活です。

2013年05月19日

コメント(10)

-

前々回に続いて 岐阜の旅 2

今日(3月30日)は金華山山頂の岩山にそびえる岐阜城へ登城したいと思います。 徒歩で? いゃいゃ・・・ ロープウェイを利用しての登城です。 ロープウェイ山頂駅から岐阜城天守閣までは約450m・・・テクテクです。 句箱が設置されています。 テクテク・・・ テクテク・・・ 岐阜城は1201年(建仁元年)二階堂行政が築城。 岐阜城の主な城主は斎藤道三、織田信長です。 1956年に鉄筋コンクリートで復元された岐阜城天守閣です。 いよいよ登城です。 天守閣へ入ってみましょう。 鉄筋コンクリートで復元された天守閣の内部は、お城というより博物館って感じです。 織田信長の肖像画ですね。 天守から望む美濃地方です。 清流長良川に山並み、素晴らしい景観です。 (この方向には、卯建で有名な美濃市、郡上踊りで有名な郡上八幡があります) 天守から望む岐阜市街地です。 天守から望む西濃地方です。 (この方向には、一夜城で有名な墨俣城や大垣城、養老の滝などがあります) 天守から望む小牧、犬山方面です。 (この方向には、小牧城、国宝の犬山城、明治村があり、遠くは名古屋が望めます) 天守から望む尾張一宮方面です。 木曽川が見えます。 濃尾平野は広いな~・・・・。 岐阜城の天守から濃尾平野を望んでいると信長の天下取りの気持ちが分かるような気がします。

2013年04月13日

コメント(10)

-

瀬戸内のジャンヌダルグと呼ばれる鶴姫

多々羅岬(前々回更新)を散策後、戦国時代の女性武将(大祝鶴姫)にちなんで造られた 鶴姫公園へと向かいます。 多々羅岬から西(島の反対側)へ車で約10分、鶴姫公園に到着です。 それではでは公園内を歩いてみましょう。 鶴姫の逸話が書かれています。 鈴を持つ鶴姫像(戦国時代の伝承的女性) この画像では鈴が分かりにくいですね、それでは・・・ 左手に鈴を持つ鶴姫像 安成像(鶴姫の恋人) 見つめ合う鶴姫と安成の像 鶴姫の鈴の音にあやかった水琴窟 鶴姫鈴鳴公園やぐら やぐらに描かれたアニメ風の鶴姫の逸話 1541年10月大内氏が侵攻すると、16歳の鶴姫(大祝鶴)が陣代として出陣し、大内氏の武将 (小原隆言)を討ち取ります。 1543年6月大内軍との戦いでも勝利するが、鶴姫の右腕で恋人とも言われる越智安成が 討ち死にする。 鶴姫はこの戦の後に、兄(1541年討死)や恋人を想い「わが恋は 三島の浦の うつせ貝 むなしくなりて 名をぞわづらふ」の一首を残し、その夜小舟でこぎ出し、母の形見の鈴を 胸に抱き18歳で海に消えます。 今も、この辺りの海を通ると鈴の音が聞こえると言われています。 ここで一句です 鶴姫や一途な恋も葉桜か 寒椿 鶴姫公園所在地 愛媛県今治市大三島町宮浦

2013年04月08日

コメント(6)

-

満開でした^^

四国のプチ放浪の予定を変更して、急遽日記の差し替えです。 昨日の岐阜公園の桜は満開でした。 手前の木はハクレンかな? 桜並木も綺麗ですが、背景に溶け込んいる桜もいいものですね。 (岐阜公園では、時間があれば構図を決めて撮りたい気持ちにされられました) レストランの窓から望む風景です。 ここで一句・・・ 「窓越しに乙なものだね花見かな」 寒椿 満開で~す。 桜を堪能した後、ロープウェイで・・・・(今日はここまでです) 岐阜公園、岐阜市内を散策後、家路のため岐阜羽島駅へ向かいます。 岐阜羽島駅といえば、大野 伴睦さん・・・ 奥様を横に「この羽島駅はワシが造ったぞ~」って感じで駅を指さす大野 伴睦さん。 桜も満開です。 岐阜羽島駅から、こだまで京都へ向かいます。 通過列車のため4分間、米原駅で停車です。 お腹すいたな~・・・ 京都駅に到着です。 京都駅で、のぞみ45号に乗れば家路ですが・・・ 今日は土曜日・・・ 京都で一泊して、京都の桜を堪能するか、家路が迷います。 ここで一句・・・ 「京都駅家路か花見迷い駅」 寒椿 次回からは四国プチ放浪と岐阜散策をランダムに公開したいと思っています。

2013年03月31日

コメント(6)

-

多々羅岬

しまなみ海道瀬戸田PA(広島県)から多々羅大橋越しに望む多々羅岬(愛媛県)です。 (この一枚は以前に撮った画像です) 広島から四国へ渡る時には瀬戸田PAで停車し、何度となく見慣れた風景なのですが未だ曽て 対岸の多々羅岬へ行ったことはありません。 ・・・ということで、いつもは通過する大三島インターを出て多々羅岬へ行くことにします。 その前にミカンを購入・・・。 彼女の名前は「デコポン?」 いぇいぇ、彼女は清美オレンジとポンカンを品種改良して出来上がった「はるみ」ちゃんです。 一袋(8個入り)で1000円でした。(美味しい物もありましたが、なかには水分が足らないって物 もありました) は^い、対岸の多々羅岬(愛媛県今治市大三島町)にやってきました。 空気が美味しいです・・・ 海も綺麗・・・ 海の水・・・? しょっぱいかも・・・ですね。 この建物はレストラン多々羅夢岬です。 レストランの水槽には美味しそうな刺身(鯛やヒラメ)が泳いでいます。 でも、このレストランに来たときにはランチを済ませたばかりでした。 残念!! と、いうことで蜜柑のソフトクリームを・・・。 当然のことながら蜜柑の味がして美味しいです。 メニューを見ると、鯛丼、ヒラメ丼が共に1000円、鯛刺身セットが1300円です。 安いと思いますが美味しいかどうかは食べていないので分かりかねます。 多々羅しまなみ公園内に併設されている「幸せの鐘」です。 夫婦・親子・カップル・友人同士が一緒に鐘を鳴らすことによって末永く幸せになれるという 願いが込められた鐘だそうです。 紐を引くと鐘が鳴るようなので鳴らしてみます。 ワァ-・・・。 鐘の真下だと耳栓がいるかも・・・。 100mほど離れて聞いた方が心地良いかも・・・です。 誰が名付けたか「いろは坂」・・・。 展望台へと続く道ですが、車で走ると只の舗装された坂道って感じです、歩くと・・・。 植木の中なら、ことわざが彫られた石碑が現れます。 多々羅岬から車で10分ほど西(島の反対側)へ向かうと行列ができています。 海鮮料理のお店のようです。 お店の前のメニューを見ると・・・。 海鮮丼が380円、他の海鮮料理も1000円前後・・・ 海の幸がかってにお店に泳いでくるのかな~・・・って感じの価格でした。 今日は大変長い日記にお付き合いくださりありがとうございました。

2013年03月24日

コメント(8)

-

冠梅園

先週末はプチ放浪を堪能、満足度は90%、もう少し後の桜の時期だと100%だったかもです。 画像は構成して次回ブログ更新時にUPしたいと思います。 ・・・ということで、今回の更新は11日(月曜日)に時間調整のため立ち寄った、山口県光市に 位置する冠梅園のご紹介です。 冠梅園には約2000本(100種類)の梅が植栽されています。 冠梅園では前日(10日)まで、梅祭りが行われていたようですが、残念ながら梅の花も終わり なのか満開って感じではありません。 この日はコンパクトデジカメで撮ったのですが・・・ 使い慣れていないのか被写体の構図を定めるのが難しいです。 オマケ画像です。(今月初め頃に岩国吉香公園で撮った画像です) 広島地方は「梅よサヨナラ、桜よコンニチワ」って感じの時期になってきました。

2013年03月16日

コメント(6)

-

道草

仕事で岩国市へ・・・ この日(3月4日)はポカポカ陽気、道草するに限るってことで広島県の最西端、大竹市に位置する 亀山城址へ行ってきました。 テクテク天守台のある本丸へと向かいます。 支城ということで、あまり期待をしていなかったのですが想像以上に立派な石垣が残っています。 テクテク・・・です。 亀居城二の丸の石垣です。 亀居城二の丸です。 亀居城本丸虎口です。 亀居城本丸石垣です。 亀居城本丸と天守台です。 亀居城は広島城の支城として、福島正則が1603年から1608年にかけて築城しましたが、 完成後まもなく幕府の圧力により1611年に取り壊されています。 本丸から望む瀬戸内海(大野瀬戸)です。(春霞なのか、逆光だからか霞んで見えます) 亀居城址には明治42年に約700本の桜が植えられ、現在では桜の名所として市民に親しまれ ているようです。 城址には大竹市出身の作詞家・石本美由紀さんの作品(歌詞)、長良川艶歌などの石碑が建立 されています。 明日から四国方面へでプチ放浪です。

2013年03月08日

コメント(10)

-

ここにもあった竜宮城!?

赤間神宮(下関市)の山門(水天門)を初めて見たときには・・・ おぉ・・・竜宮城って感じで感激!! あれから数年・・・ (赤間神宮には源平最後の合戦のおり、8才で平家一門と共に壇之浦に崩じた安徳天皇が 祀られています) 元禄の時代から瀬戸内海屈指の商都として栄えた柳井白壁通り(山口県柳井市)の街外れから 歩くこと約5分・・・。 ここにもありました、竜宮城のような山門。 中国明朝様式で造られた光台寺の楼門です。 この楼門の下で手をたたくと「ワンワン」と反響するので別名「ワンワン寺」とも言われています。

2013年03月02日

コメント(8)

-

ハイカラ&モダンな建造物

前回、幕府直轄の天領だった江津本町(甍街道)に江戸時代から残る廻船問屋の土蔵などを ご紹介しましたが、今回はこの古い街並みに混在するハイカラな建造物のご紹介です。 江津の職人達が神戸まで洋館を学びに行き、建てた異人館の趣のある旧江津郵便局です。 旧江津郵便局は1887年(明治20年)頃に建てられた建造物で現存する最古の郵便局舎建築 と云われています。 はんど(水瓶)に書かれた旧江津郵便局の看板です。 前回、日記をご覧になった人は・・・ えっ、「はんどう」じゃないのって言われる方もいらっしゃると思われますが、一般的に水瓶の ことを「はんど」と呼び、1m位の大きな水瓶を「はんどう」と呼ばれているようです。 旧江津郵便局は国の有形文化財登録されています。 このモダンな建造物は1926年(大正15年)建築された旧江津町役場です。 旧江津町役場の玄関前にも「はんど」の看板が置かれています。 旧江津町役場も国の有形文化財に登録されていますよ。 今まで「はんどう」のことは、あまり気にかけていませんでしたが、江津本町の甍街道を訪れて、 何となく「はんどう」に興味津々・・・。 と、言うことで過去に見かけた岩見地方の「はんど」に関する画像を、お蔵から出してみました。 石見銀山大森地区で見かけた「はんど」です。 温泉津温泉街の陶器店で売られていた「はんど」です。 「はんどう」という名の温泉津焼きの窯元、椿窯の登り窯です。(寒椿窯でないのが残念!!) 温泉津焼きは江戸時代(1704年~1708年)に3窯が開かれたのが始まりだそうです。

2013年02月23日

コメント(10)

-

いにしえの街並み 甍街道(いらかかいどう)

古い街並みが残る天領 島根県江津市本町 甍街道の散策です。 江津本町に入ると甍街道の案内人と言わんばかりに岩見地方の特産はんどう(大きな水瓶)が 目に留まります。 石州瓦の古い町屋が軒を連ねる甍街道、雨に濡れた石州瓦がいっそう輝いて見えます。 廻船問屋の蔵屋敷が軒を連ねる江津本町の街並みです。 江津本町は江の川と日本海の水運の要所として栄え、北前船の寄港地や天領米の積み出し港 として賑わっていました。 街中を流れる本町川です。 川沿いに白い印が見えますが・・・ 廻船問屋などに荷を運んできた祭に牛馬を繋いだ「はなぐり石」があったところですが工事のため 一時的に「はなぐり石」を取り外していたそうです。 天領江津本町には江戸期から昭和初期に建てられた町家や歴史的建造物が多く残っています。 この日の甍街道は雨・・・ 車の中で雨が上がるのを待ちながらの散策・・ 雨が降れば再び車中へを繰り返しで・・・。 「散策の 行く手遮る 冬の雨」 って感じでした。

2013年02月16日

コメント(8)

-

宇品島の岩脈 断層 節理 海食崖

瀬戸内海に浮かぶ火山の島、宇品島の海岸園路沿いでは、いろいろな地層を楽しめるとの ことなので出かけてみました。。(島といっても宇品島は明治時代の開拓により陸続きとなり、現在では島という感覚はありません) フェリーから望む宇品島(画像中央)です。 対岸から望む宇品島(画像中央手前、高い建物が見える島)です。 宇品島海岸園路です。(建物はグランドプリンスホテル広島) 宇品島海岸園路です。 この海岸園路で地層の観察できますヨ。 岩脈です。 岩脈とは、割れ目に沿ってマグマが上昇し冷やされてできたものだそうです。 節理です。 節理とは、溶岩が冷やされる間、体積の減少による収縮によって規則的な割れ目が入ること だそうです。 断層です。 断層とは、地下の地層、または岩盤に力が加わって割れ、割れた面に沿ってずれて動き、 食い違いが生じたものだそうです。 海食崖です。 海食崖とは、波による浸食でできた崖のことだそうです。 海岸園路からは素晴らしい瀬戸内の景観を楽しむこともできますヨ。

2013年02月10日

コメント(10)

-

鳥居から神門、拝殿、本殿まで重要文化財の神社

岩国城の駐車場へ向かう途中、車の車窓から見かける景観ですが、未だ画像にある鳥居を 潜ったことがありません。 ・・・と、いうことで鳥居を潜ってみることにしました。 南一の鳥居です。 国の重要文化財、南二の鳥居です。 吉香(きっこう)神社の神門です。 国の重要文化財に指定されています。 吉香神社は旧岩国藩主吉川家の先祖を祀る三社を統合して1884年に建立、社殿は1728年 (享保13年)に造営されたものです。 国の重要文化財、吉香神社拝殿です。 画像右は拝殿、左が本殿です。 共に国の重要文化財にしていされています。 本殿、拝殿、神門が同一時期の建築で揃っているものは大変貴重だそうです。

2013年02月02日

コメント(10)

-

銀の積出港 思い込み

島根県太田市の温泉津温泉にやってきました。(温泉津温泉は4度目の訪問です) 温泉津は戦国時代や江戸時代には石見銀山から産出される銀の積出港として栄えたところで、 温泉宿が軒を連ねています。 温泉津温泉には1300年前に開湯した二つの源泉があり、現在二軒の共同浴場が営業して いますが、今回は温泉に入るのではなく別の目的で訪れました。 その目的とは・・・ 温泉津温泉街入口に位置する港です。(下の地図の黄色の〇印の場所) 最近まで、この港が銀の積出港であったと思い込んでいましたが、間違いであることが分かり 今回の訪問となりました。 と、いうことで・・・ 勘違いしていた港(黄色の印)から、銀の積出港である沖泊(赤印の位置)へと向かいます。 温泉街から車で5分程走ると、沖泊へと向かう普通車が一台通れるようなトンネルです。 対向車が来ないことを願いながらトンネルへ・・・ トンネルを抜けると入り江の奥に集落らしき家屋が見えます。(画像では家屋は見えないですね) 集落の集会所でしょうか、看板があり説明を読んでみると(^-^)ニンマリ・・・ この場所が石見銀山から産出された銀の積出港だったようです。 入り江から望む集落の全景です。(集落は現在29棟からなる建築物で形成されているようです) 「いにしえの時代から変わってないのでしょうね」 控え棒が何カ所か取り付けられ、今にも倒れそうな神社ですが・・・ 1526年に建立された歴史ある、恵比寿神社だそうです。 沖泊は深い入り江と水深に恵まれ、早くから天然の良港として知られ銀の積み出しや銀山での 消費物資の荷揚げなど、銀山の外港として重要な役割を担っていました 。 看板にあった沖泊の画像です。(矢印の位置が訪れた場所です) 「自然が残って、なかなかの景観なのに地元の人以外、訪れる人は少ないかもですね」 やっぱり、温泉につかって帰ろうっと・・・。

2013年01月26日

コメント(10)

-

クスノキ巨樹群

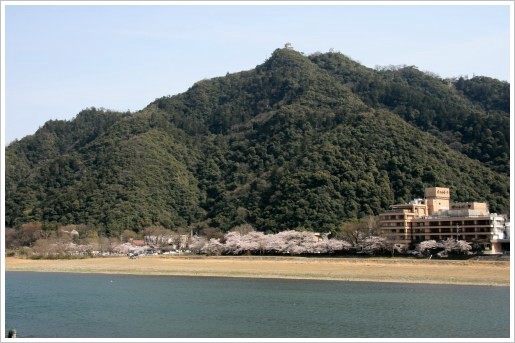

山口県岩国市を流れる清流錦川が今津川と門前川に別れ、そのデルタ地帯に群生する クスノキ巨樹群のご紹介です。 クスノキそのものは珍しくありませんが樹齢300年余りのクスノキ巨樹が群生しているのは稀で 山口県の天然記念物に指定されています。 最も大きいもので、周囲5.65m、高さ30mだそうです。 デルタ地帯から錦川越しに望む横山です。(この場所で錦川が門前川と今津川分かれます) 横山山頂には岩国城(再建)を望むことができます。

2013年01月19日

コメント(10)

-

象鼻ヶ岬

昨年の暮れに時間調整のため訪れた、山口県光市の室積半島に位置する「象鼻ヶ岬」を ご紹介します。 室積御手洗湾です。 室積港は室町時代から天然の良港として栄、江戸時代には商業港として整備され、山陽海路の 要津として繁栄していました。 対岸は今日ご紹介予定の象鼻ヶ岬です。 ・・・では、岬まで行ってみましょう。 象鼻ヶ岬です。 この岬は象の鼻に似ていることから象鼻ヶ岬と名付けられたそうですが・・・ ここからではよく分からないな~ってことで、岬全体が見渡せる場所へ移動したいと思います。 象眼水井戸です。 江戸中期に湧き出したこの井戸は、地形的に象の目の位置あたりにあることから象眼水井戸 と、呼ばれています。 象眼水は御水とも言われ、弘法大師の霊験により、いかなる難病もことごとく平癒したと伝え られています。 象鼻ヶ岬が一望出来る場所を探してテクテク・・・です。 岩の先端から御手洗湾を望むと・・・ は~い、象鼻ヶ岬ですヨ。 松が連なる風景が天橋立を彷彿させるところから「周防橋立」とも呼ばれています。 振り返ると・・・ 周防灘です。 この海岸(鼓ヶ浦)の波打ち際はクサフグの産卵地で、5月中旬から7月上旬頃にはクサフグの 産卵を観察することができるそうです。 以上、2013年寒椿のブログ初更新でした。 今年も宜しくお願い致します。

2013年01月13日

コメント(8)

-

見頃

国道191号線の広島県と島根県の県境付近の紅葉が見頃でした。(画像撮影 11月7日) やってしまいました、ぎっくり腰。 ぎっくり腰なんて、温泉で暖めれば治るだとうと安易な考えで温泉へ、これが災い・・・ 今日で約20日、歩くのには苦痛はないのですが未だにPCの前に座るのがおっくうな状態です。 ブログ完全復帰にはもう少し時間がかかりそうです。 ぎっくり腰は初期の段階では、お風呂などで暖めると炎症を起こし治りにくいそうですね。 ご参考に・・・です。

2012年11月14日

コメント(9)

-

映画「海猿」のロケ地 両城の200階段 (広島県呉市)

両城の200階段へは、以前にも訪れたことがありますが、防空壕が残っている事が解り再度訪問 することにしました。 両城の200階段の説明板ですが、何故か椿の花が描かれています。 寒椿なのかな~ (*^-^*) ニンマリ・・・☆ 映画「海猿」で有名になった両城の200階段ですヨ。 この両城地区には、明治22年頃から多くの海軍士官の人達が居住していたようです。 両城200階段の入口です。 上がってみましょう・・・。 もしかして、コンクリートで造られた「ゴミ箱」・・・!? 勾配の急な階段です。 生活道路になっているのでしょうか、この場所に住んでる人達は大変でしょうね。 さて、200階段を上がった後は今日の目的、防空壕を探さなくちゃ~・・・。 防空壕跡は、両城の200階段の入口から数十メートルの場所にあり、簡単に見つけることが できました。 防空壕跡の入口は施錠されており、中に入ることが出来ませんでしたが説明板に依ると・・・ 手抜きで、r(≧ω≦*)スミマセン・・・。

2012年10月17日

コメント(11)

-

筋書きの無い日記

先週、鳥取県米子市へ行く道中、ランダムに撮った画像UPしました。 中国自動車道庄原インターから約5kmの場所、国道183号線沿いで見かけたコスモスと 彼岸花です。 備後西城町、比婆ゴンで有名な所ですヨ。 (ヒバゴンについての詳細は、出会った事が無いので分かりかねます) 国道183号線、広島県と鳥取県の県境付近の標高600mの山中、「この先、長い急な下り坂 スピード落とせ」って感じで対向車もないのに120秒間の足止めです。 (この辺りは紅葉の綺麗なところなのですヨ) 録水湖です。(樽に茅葺き屋根、これは何なんでしょうね?) 大山(標高1729mの火山)です。(残念、剣が峰が雲でかくれいます) 米子市のケヤキ通りです。 (来月中旬には紅葉した美しいケヤキのトンネルが見られそうですネ) 皆生温泉です。(1900年に漁師が海中に湧き出す温泉を発見したのが始まりだそうです。 (米子への出張は、皆生温泉に入るのを楽しみにしているんですヨ) 以上、筋書きの無い日記でした。

2012年10月10日

コメント(10)

-

えっ、住宅街の公園に灯台!!

広島市西区草津の住宅街に建つ灯台をご紹介します。 海辺ではなく、住宅街の公園に灯台が建っているって不思議な感じがしませんか。 レプリカじゃないのって・・・ いや、いや、もちろん本物の灯台ですよ。 じゃ、何処からか移築したのではないかですって・・・ いぇ、いぇ、元からこの場所に建てた物ですよ。 それにしても何故、こんな場所に灯台を建てたのでしょうね・・・謎ですね!?!?!? 謎と言えば・・・ 安芸草津には、この灯台の他にも不思議な場所がありますヨ。 ご紹介します。 は~い、こちらがその謎の場所です。 何が謎かと言えば・・・ ご覧のように住宅街に島があり、防波堤が設置されています。 一見、人工池の様に見えるこの小島に、なぜ防波堤まで設置しているんでしょうね・・・ 不思議ですね!?!?!? この小己斐島(こごいしま)には、小己斐明神があり、古くは子宝の神様として「子乞明神」とも 呼ばれていいたそうです。 小己斐島と小己斐明神の由来がかかれています。 ところで、灯台と小己斐島の防波堤の謎なんですが・・・ 次の画像を見ていただくと、お分かりになると思います・・・ヨ。 は~い、以前この辺りは海でした。 そうそう、先ほどの由来板には・・・ 小己斐明神は、その昔、平清盛が厳島神社を造営の際、鈴ヶ峰から木を切り出し刻印を打ち、 筏を組み、この明神浜から送り出したことから「刻印の明神」といわれていた、などと書かれて いました。 この周辺は西部開発により埋め立てられましたが、灯台(旧草津港灯台)や小己斐島は取り壊 しを免れ保存されています。 出船(広島宇品港)の様子の動画です、下のバナーからお入りください。 動画は要領が大きいため、一週間程度で削除いたします。 明日から、鳥取県米子市へ出張です。 3日間の出張ですが、仕事のスケジュールがいっぱいなので、あまり道草出来ないかも・・・。

2012年10月02日

コメント(12)

-

もう一つの道後温泉

15日からの三連休松山に帰省、子供の頃の遊び場の一つだった松山城に上がってみました。 松山城本丸では、マドンナ達が観光客のお相手・・・です。 (松山城は以前ご紹介しましたので、お城の詳細は控えます) 天守から望む本丸です。 天守から故郷の城下を望むと心が安らぎます。 印1(伊予銀行本店前)、印2(松山市役所前)の場所は、松山市街地を走る、坊ちゃん列車の 撮影スポットですよ。 松山を訪れた時には、是非、記念に一枚残してみてください。 松山は秋祭り(10月5日から3日間)モードに入っているのか、松山城ロープウェイ乗り場に 飾り御輿が展示されています。 道後温泉の〇〇ホテルのロビーでも・・・ 少し小さめのマドンナ御輿が展示されています。 松山といえば松山城の他、道後温泉本館の神の湯が観光客に人気ですが、今日はもう一つの 道後温泉椿の湯で朝風呂を楽しんでみたいと思います。 椿の湯は日本最古の道後温泉本館の姉妹湯として、1953年(昭和28年)に新設された温泉で 市民の生活には欠かすことのできない存在として親しまれています。 (椿の湯は道後温泉本館から商店街を挟んで、約100mの場所に位置しています)

2012年09月26日

コメント(8)

-

深山(みやま)の滝

仕事で呉市焼山へ・・・ 近くに滝があると聞き、仕事帰りに道草です。 デジカメを片手に滝へと向かいます。 沢のせせらぎが心地良く、滝へと向かう足取りを軽くしてくれます。 深山の滝は二段の滝で、上段の滝の落差10.5m、下段の滝の落差14mです。 二段の滝(深山の滝)ですが、残念ながら、この場所からは上段の滝が観ませんでした。 深山の滝です(ヨ)。 下段の滝の大きな一枚岩・・・ この一枚岩は、高さ14m、幅20mあるそうですよ。 マイナスイオンを浴び、厳しい残暑も何処へやら・・・ ・・・と、言うことで・・・ 深山の滝の動画です、下のバナーからお入りください。 動画は要領が大きいため、一週間程度で削除いたします。

2012年09月19日

コメント(10)

-

湧水モニュメント 「うちぬき」

以前、長崎県島原市の湧水をご紹介しましたが、愛媛県西条市には広範囲に地下水の自噴井 があると聞き、訪れてみました。 旧西条市内には、約2000本の「うちぬき」があるそうです。 「うちぬき」とは!? 人力により鉄棒を地面に打ち込み、その中へくり抜いた竹を入れ、自噴する水を確保します。 この工法は江戸時代中期から、昭和20年頃まで受け継がれ、現在では、鉄パイプの先端を 加工し、根元に孔を開けたものをエアーハンマーを使用して、地下水層まで打ち込み、地下水 を取水しています。 ・・・では、「うちぬき」の画像を流しながらご覧ください。 水太鼓石(穴を叩くと音がなりますよ) この場所を訪れたところでゲリラ豪雨、その後の散策を諦め移動です。 中途半端になった「うちぬき」散策、機会をみてリベンジしたいと思います。 おまけ画像です。 西条藩陣屋跡大手門 (陣屋跡は現在、愛媛県立西条高校となっています) お城か武家屋敷跡の門のように見えますが、松山東雲高校 (ミッションスクール)の門ですよ。

2012年09月12日

コメント(10)

-

復元された熊本城本丸御殿

熊本城は二度目の訪問になりますが、今回の登城目的は復元された本丸御殿の視察です。 流しながらご覧ください。 大天守(連結式望楼型3重6階地下1階)&小天守 1469年~1487年頃、出田秀信が千葉城を築いたのが始まりで、その後1588年加藤清正が 領主として隈本城(古城)に入城し、1607年加藤清正が熊本城を築城。 飯田丸五階櫓 西大手櫓門 頬当御門 平御櫓&須戸口門 本丸御殿 大御台所 本丸御殿 式薹之間 本丸御殿 大広間(若松の間)から見る昭君之間 大広間は奥から、若松の間、桐の間、櫻の間、梅の間と続いています。 昭君之間(左)&大広間 本丸御殿 昭君之間 藩主の居間でもある昭君之間は本丸御殿の中でも一番格式の高い部屋で、壁や襖な どには中国の前漢の時代、現在のモンゴルに嫁がされた悲劇の美女、王昭君の物語が 描かれています。 杉戸絵 茶室 本丸御殿 闇り通路 (本丸御殿地下通路) 本丸御殿は平成15年から総事業費54億円をかけ大広間、大台所、茶室を復元し、 平成20年4月20日から一般公開されています。 おまけ画像 二百十日の月です。(8月31日)

2012年09月06日

コメント(10)

-

肥前・肥後の旅 有明海を横断

島原を散策後、今回の旅の最終目的地である熊本へ向け、フェリーで有明海を横断です。 島原外港 島原外港 雲の上から頭を出す普賢岳(平成新山)手前は眉山です。 1990年(平成2年)に普賢岳が噴火、火砕流となり島原市や南島原市に多大な被害がでました。 フェリーに追随しながら飛ぶカモメ 追随するカモメに見入る乗客(お子様達は大はしゃぎでした) 有明海を行き交うフェリー 島原港を出港して約60分、熊本港へ到着です。 熊本港は1993年(平成5年)に人工島上に開港されています。 オマケ画像(昭和レトロな島原市のアーケード街) あれっ・・・ 見たことのある人が・・・? 以前、このお店で映画のロケでも行われたのでしょうか・・・? アーケード街に縁台を出し遊ぶ子供達・・・レトロな光景ですね。 ステテコ姿で将棋をさす、叔父さんたちでないのがチョット残念・・・カナ。 島原の旅では、キリシタンに関する資料(天草四郎の肖像画や踏み絵)などが撮影禁止でした ので、ブログUP出来なかったのが残念!!・・・です。

2012年08月30日

コメント(8)

-

肥前・肥後の旅

モデムや回線トラブルなどにより更新が遅れていましたが、再開出来るようになりました。 「寒椿の放浪記」以前同様宜しくお願い致します。 今日は前回に続き、長崎県島原市の旅の中から「島原湧水群・鯉の泳ぐまち」のご紹介です。 「鯉の泳ぐまち」は豊かな湧き水を後世に残し、また観光にも活かそうとういう趣旨で昭和53年 に、地元の人達が錦鯉を放流したのが始まりだそうです。 この地域(島原市新町)は湧水(炭酸ガスを含む名水)が豊富で地面を50cmほど掘ると 湧き水が出てくるそうですヨ。 水の都と呼ばれる島原市には湧水スポットが約50ヶ所あり、島原湧水群として環境庁の全国 名水百選に選定されています。 おまけ画像です。 薄暮の有明海です。(島原市から望む) 有明海の日の出です。(島原市の温泉宿の露天風呂から望む) 対岸は熊本市~天草市です。

2012年08月25日

コメント(10)

-

モデムが錯乱

猛暑のせいでは無いのでしょうが、4日前からネットに接続できません。 時折、接続出来ることがあるのですが、ブログを立ち上げるのに5分程度かかり、さらに ページ変換に5分程かかる状態です。 モデムの信号変換を試みるも状態は進展せずモデムを交換することに・・・ 交換モデムは3日程で届くそうですが、プロバイダーから接続パスワード(接続パスワードを 忘れたため)が届くのに10日程度かかるようです。 ・・・と、言うことで、接続パスワードが届くまでブログをお休みします。

2012年07月26日

コメント(6)

-

島原の旅3

今日は、武家屋敷通りと古い町屋が数多く残る島原街道(上の町地区)を歩いてみます。 ・・・と、いうことで武家屋敷通りへやってきました。 武家屋敷通りの中央を流れる湧き水の水路は、江戸時代には生活用水として使用され、 大切に守られていました。 石積みの塀が続く武家屋敷通りは下級武士が住んでいたところで、当時は鉄砲組の住居地帯で あった所から鉄砲町(現在下の丁)と呼ばれていました。 現在3軒の武家屋敷が無料開放推され、島原名物の「寒ざらし」を楽しめますヨ。 ・・・武家屋敷通りを後に、有形文化財の古い町屋が数多く残る上の町地区へと向かいます。 古い町屋が数多く残る島原街道上の町地区です。 願掛布袋尊のようですね。 いい顔していますネ~・・・。 お腹を撫でると、元気がもらえるそうですヨ。 国の無形文化財に登録されている鵜殿家住宅です。 「春夏冬中」と書かれた看板!? 商い中と読むそうですよ。 商い中」つまり「営業中」ってことですね。 明治後期に建てられた清水家住宅です。 国の有形文化財に登録されています。 幕末に建てられた猪原金物店、この住宅も国の有形文化財に登録されていますヨ。 猪原金物店は明治10年の創業で、南側(画像左半分)は明治後期に増築されています。 島原街道上の町地区では江戸末期から明治期に建てられた町屋が多く、ご紹介の住宅の他にも 国の有形文化財に登録されている住宅やレトロな町屋が現存しています。

2012年07月22日

コメント(8)

-

島原の旅 2

島原駅(島原鉄道)に降り立つと、真っ先に島原城が目に入ります。 お城まで徒歩約5分と、いうことでなので先ずは島原城へ行くことにします。 お堀に蓮が群生(植えているのかな?)しています。 満開になると綺麗でしょうね。(今頃は咲き始めているかも・・・ですね) 天守閣と選櫓が見えてきました。 本丸への入り口のようです。(石垣の上の櫓は西櫓です) なかなか立派な天守閣ですね。 島原城は松倉豊後守重政が1618年から7年の歳月を費やして築城(独立式層塔型4重5階 天守)しました。 現在の天守(独立式層塔型5重5階天守)は、1964年(昭和39年)に復元されたものです。 天守閣内は1階 キリシタン史料、 2階 郷土史料、 3階 民族史料、 5階 展望所になって いるようです。 入ってみましょう。 天守入口で女性剣士が出迎えてくれます。(お気に入りのポーズでしょうか、中々いけてますね) 天守から望む島原城下です。 遠くは島原湾越しに天草(熊本県)が望めます。 残念ながら天守閣内の史料などは撮影禁止でした。 天草四郎の画像や、踏み絵などキリシタンに纏わる史料などが数多く展示されていました。

2012年07月19日

コメント(6)

-

水屋敷で寒ざらし

島原の町並み散策の途中、一休みって事で・・・ 水屋敷の数寄屋門を潜ります。 水屋敷ですが、この建物、少し変わった感じがしませんか。 水屋敷は島原の豪商(中山一族)が住まいとして明治初期に建てた擬洋風の商人屋敷です。 和風の1階部分は明治5年に、洋風の2階部分は明治30年頃に建てられたそうです。 座敷から庭を見ると・・・ 庭から水が湧き出ています。 (庭から水が湧き出ていることから水屋敷と呼ばれるようになったそうです) 湧き水のなかを泳ぐ鯉を観ながらの島原名物「寒ざらし」は美味しかったです。 は~い、これが島原名物の寒ざらしですヨ。 (写真を撮るつもりはなかったのですが、寒ざらしは初めてでしたので、一口食べたところで パチリです) 寒ざらしは・・・ 白玉を冷たい湧き水にさらし、蜜をかけて食べます。 この時は小豆をのせていただきましたが、白玉にシロップを掛けただけの「寒ざらし」が 人気のようです。 (この水屋敷では寒ざらしの他、抹茶をいただくこともできますヨ) そうそう、島原といえば「島原の子守唄」・・・有名ですね。 島原駅(島原鉄道)の改札口を出たところに、島原の子守唄の像が建っていました。 島原の子守唄についての・・・豆知識です。 江戸時代末期から昭和初期の頃、島原(長崎県)や天草(熊本県)の農家の人たちの生活は 貧しく、中国や東南アジア各地へ自分の娘を売っていたそうです。 異国に売られていった娘さんたちのことを「からゆきさん」といい、30万人にものぼるそうです。 島原の子守唄は貧しさ故に売られていった娘たち(からゆきさん)の悲しみや哀れみを・・・ また一方で少数ながら成功して帰ってきた「からゆきさん」をうらやむ貧しい農家の娘の心を描写 したと云われています。

2012年07月15日

コメント(8)

-

梅雨の谷間にプチ放浪

週刊天気予報を睨みながらの二泊三日のプチ放浪を楽しんできました。 プチ放浪のあらまし・・・です。 7月8日午前8時38分広島発の新幹線のぞみ95号で博多(午前9時40分着)へ (画像は新幹線さくら543号) 午前9時55分博多発の特急かもめ13号で諫早へ・・・ 車窓から佐賀平野を望み・・・ 諫早湾を望みながら、午前11時31分諫早に到着です。 午前11時41分諫早発の島原鉄道急行で島原へ・・・ サッカーの名門、国見高校がある国見駅を通過・・・ 残念ながら、シャッターを押すのが遅れ、モニュメント全体を撮る事ができませんでした。 (ホーム待合室の横に半分ほど写っているのが国見高校に敬意を表したモニュメントです) 広島駅を出発してから3時間54分、目的地の島原駅に到着です。 島原駅・・・お城の櫓門のように見えませんか。 それもそのはず、島原駅は島原城の大手門をモチーフにして建設された駅舎ですヨ。 島原駅入り口に飾られた短冊・・・ そういえば、前日は七夕でしたですね、忘れていました^^ 島原市内を散策後、本日の宿(島原温泉)へ、画像は宿の窓から望む有明海です。 2日目・・・ 午前8時35分島原港初のフェリーから素晴らしい景観(後日画像UP)を望みながら熊本港へ 島原港を出てから約60分、熊本港へ到着です。 熊本市内散策後、熊本市内の宿へ 熊本駅 3日目、熊本市内散策後、熊本駅から九州新幹線さくらで帰路へ・・・です。 梅雨にもかかわらず、天候に恵まれ有意義な旅ができました。 旅の模様は後日構成してUPします。 島原名物の「寒ざらし」は ・・・ ★★★★☆ 美味しかった・・・です。 島原名物の「具雑煮」は ・・・ ★★★☆☆ いまいちかな・・・!? 熊本名物の「馬刺し」は ・・・ ★★★★★ うまかった~^^ 熊本名物の「辛子レンコン」は・・★★★☆☆ 辛すぎって感じでした。 お土産で買った「博多通りもん」・★★★★☆ なかなかいけますよ。

2012年07月12日

コメント(10)

-

本庄水源地堰堤(えんてい)

今日は稼働している水道施設としては全国初の国の重要文化財に指定された本庄水源地堰堤 のご紹介です。 近年、ダムといえばコンクリート造りですが、この本庄貯水池は花崗岩の切石で築かれています。 1918年(大正7年)に旧呉鎮守府水道の貯水池として築造された本庄水源地堰堤は長さ97m 高さ25mです。 明日から二泊三日の予定で梅雨の谷間の放浪です。 西へ西へと向かい、有明海(島原湾)を横断してきたいと思います。

2012年07月07日

コメント(6)

-

石州和紙 (石州半紙 ユネスコ無形文化遺産)

今日の日記は・・・ 先日ご紹介いたしましたユネスコ無形文化遺産「壬生の花田植」に続き、6月2日に訪れたもう 一つの世界無形文化遺産「石州半紙」のご紹介です。 ・・・と、いうことで石州和紙の郷へやってきました。 画像の「石州和紙の郷」の看板は倒木した樹齢約350年の海老谷桜で造られたそうです。 島根県の西部(石見地方)で漉かれている石州和紙は石見国の守護だった柿本人麻呂 が民に紙漉きを教えたのが始まりと伝えられています。 石州和紙の原料(雁皮 ・ 三椏 ・ 楮)です。 2009年、ユネスコ無形文化遺産に登録された「石州半紙」です。 製造工程の一部「紙床剥がし」です。 製造工程の一部「干板貼り」です。 それでは、石州和紙の伝統工芸品を流しながらご覧ください。 文化財などの修理に使用される石州純楮紙(文化財修理用紙)です。 この時の訪問者は寒椿ただ一人だったにも関わらず、和紙造りの行程を見せていただいたうえ 石州和紙について丁寧に説明していただきました。

2012年06月25日

コメント(7)

-

壬生の花田植 (世界無形文化遺産)

広島県北西部の農村地帯には古くから5戸~7戸の農家で組を作って、大太鼓や小太鼓、 手打ち鉦や笛でにぎやかに囃し、早乙女が田植え歌を歌いながら田植をする「囃し田」と呼ばれる 行事が伝えられています。 その「囃し田」が花やかで美しい田ことから、いつしか花田植と呼ばれるようになり、現在の北広島 町の壬生と川東の囃し田が一緒になって、1976年5月に「壬生の花田植」として国の重要無形 文化財に指定、2011年11月にユネスコの世界無形文化遺産にとして登録されています。 それでは流しながらご覧ください。 壬生小学校の生徒達による道行(行進&演技披露) 壬生小子供田楽団 花田植の会場には約1万5千の見物客が詰めかけています。 花田植の公開を待ちわびる見物客 壬生小金管バンド&子供田楽 花田植の後継者も育っていますネ。 本地花笠踊り(広島県無形民俗文化財指定) 約1.5mの竹籤に和紙の花を飾った花笠を付け、太鼓や鉦、笛にあわせて踊ります。 そうそう・・・ 踊っているのは女性ではありません・・・ですヨ。 本地花笠踊りでは、全て男性が女装して踊ります。 それでは花田植の模様をご覧ください。 14頭の飾り牛による代掻きです。 牛の背を飾る花鞍は飛龍や牡丹などの彫刻を施し、金箔を貼った豪華なもので数百万円する そうですヨ。 ポーズ 「男前に撮れよ・・・」 早乙女達 以上、壬生の花田植でした。

2012年06月21日

コメント(6)

-

山陰 雲南の旅

情緒薫る松江市をあとに家路につきますと言っても、まともに家路とは行かないのが寒椿・・・ って、事で寄り道です。 国道54号線から脇道へ、数キロ走った所で、さらに脇道へ・・・ 対向車が来ないこと祈りながら目的地へと向かいます。 国道から脇道へ約8km、目的地の菅谷たたら山内に到着です。 画像は菅谷高殿(国の有形民族資料に指定)です。 菅谷たたら山内は3年ほど前に一度訪れた事があり、二度目の訪問です。 前回は時間もなくゆっくり散策できなかったので、今回は集落全体を歩いてみたいと思います。 そうそう、山内とは・・・!? 製鉄に従事していた人達の職場や住んでいた地区のことです。 先ずは集落全体が見渡せる場所に上がってみましょう。 菅谷たたら山内の集落全体の画像です。 このような山間の集落で、たたら製鉄が操業されていたんですね。 山内生活伝承館です。 元小屋(山内地区の事務所的役割をしていたところです) 村下屋敷(村下とは、たたら製鉄における技師長のことをいいます) 人がいないな~と思いながら町並みを歩いていると・・・ 茅葺き屋根の家屋前で二人のお年寄りに出会います。(挨拶をし、言葉を交わし写真を数枚 撮らせていただきました) 菅谷たたら山内は、 映画「もののけ姫」の舞台となったところでもありますよヨ。 今日の日記、まだまだ続きます。 こちらは先ほどの菅谷たたら山内から約5km程離れた場所に位置する鉄の歴史村吉田です。 江戸時代からの町並みがそのまま残っています。 宿 ・ 若槻屋(旧庄屋宅)です。 鉄の歴史博物館です。 この鉄の村吉田で、たたら製鉄が始まったのは鎌倉時代で鉄の歴史博物館では歴史や技術、 人々が使っていた道具などのが展示されています。 田部家土蔵群です。(宝永蔵などのように建設年号が蔵の名前になっています) 左下場像(たたらで出来た鉄を加工)です。 馬の馬場像(大鍛冶場で造られた鉄を馬で斐伊川まで運んでいました)です。 以上、雲南の旅でした。

2012年06月16日

コメント(8)

-

山陰の旅 (縁結び&縁切り)

今日の日記は前回の続きです。 松江城内に植えられている「なんじゃもんじゃ」を見学後、同じく松江城内に位置する 興雲閣へ行ってみました。 1903年 明治天皇の御宿所として松江市が建設した疑洋風造りの迎賓館(興雲閣)ですが・・・ 残念ながら松江郷土館として使用されていた興雲館は昨年の三月、松江歴史館の開館に伴い、 閉館されていました。 それではって事で・・・ 興雲閣に隣接する松江神社に参拝後、神社の散策です。 松江神社の拝殿&本殿です。 見るからに趣のある手水舎ですネ。 手水舎の説明板です。(手抜きですみません) 松江神社は松江初代藩主・松江直正公が御祭神として祀られていますが、縁結びの神様 なのでしょうか・・・!? (出雲には縁結びの神様が多いですね) ハートの形をした絵馬が掛けられていました。 そうそう、松江神社の例大祭(毎年10月第3日曜日)には松江開府を祝うお祭り「鼕行列」 がありますヨ。 鼕行列の画像です。(一昨年撮影) 鼕行列の画像です。(一昨年撮影) 神社仏閣めぐりじゃないですが、松江神社参拝後、別の神社へと向かいます・・・ 717年創建の佐太神社です。 主祭神 佐太御子大神 天照大神 素盞鳴尊 佐太神社 御神門です。 画像に見える通り佐太神社には三社殿がありますが共に国の重要文化財に登録されています。 本殿三社 佐太神社の御座替神事「佐陀神能」世界無形文化遺産に登録が決定されたようですね。 (機会があれば、「佐陀神能」を画像に納めたいと思っています) ユネスコ無形遺産といえば・・・ 先週の土曜日と日曜日にかけ、2ヶ所のユネスコ無形文化遺産を見学してきました。 (後日構成して、ブログUPします) あっ、・・・ 忘れていました。 佐太神社には縁結びの神様がいますが・・・ 磐長姫命(いわながひめのみこと)を祀る東社は縁切りにご利益がある神様です。

2012年06月09日

コメント(8)

-

なんじゃもんじゃ

「なんじゃもんじゃ」って、もんじゃ焼き!? それとも、お好み焼き!? いぇいぇ、「なんじゃもんじゃ」は「なんじゃもんじゃ」ですヨ。 知りたければ、松江城へ行けば分かるヨ。 ・・・と、いうことで松江城までやってきました。 は~い、 これが「なんじゃもんじゃ」です。 ご存じでした!? 満開ですネ。 なんじゃもんじゃは、長崎県対馬地方と岐阜県東濃地方だけに自生している珍しい 樹木だそうですヨ。 毎年5月に白い花をさかせます。 結婚を控えたカップルでしょうか、なんじゃもんじゃの下で前撮りをしていました。 なんじゃもんじゃの説明板です。 こちらは樹齢350年のクスノキです。(おまけ画像)

2012年05月30日

コメント(10)

-

国道54号線の旅 3

寄り道しながらも目的地の松江に到着です。 宍道湖に浮かぶ「嫁が島」越しに見えるのが本日の宿、松江しんじ湖温泉です。 宍道湖は周囲47kmの汽水湖で、最大水深は6.4mです。 早朝、シジミ漁の船団を見学のため宍道湖へ・・・ 宍道湖を見渡すも、シジミ漁の船は一隻もいません!? 早起きしたのに残念!!・・・(考えると、今日は日曜日、漁師さんもお休みなのかも・・・ですね) 宍道湖の辺をジョギングする人がチラオラ・・・ 宍道湖の辺に建つ、青柳楼の大燈籠です。 手抜きですみません。 松江宍道湖温泉足湯です。(早朝なのか誰もいません) 松江しんじ湖温泉街です。 お湯掛け地蔵です。 由来は・・・ またまた、手抜きですみません。

2012年05月27日

コメント(6)

全824件 (824件中 1-50件目)

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 五月山動物園 ウォンバットライブカ…

- (2025-02-17 19:15:07)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- こじかの顔

- (2024-08-02 19:02:01)

-

-

-

- まち楽ブログ

- 大垣の梅の状況は? おおがき梅だよ…

- (2025-02-14 12:00:12)

-