テーマ: 山登りは楽しい(12111)

カテゴリ: カテゴリ未分類

22日(日)

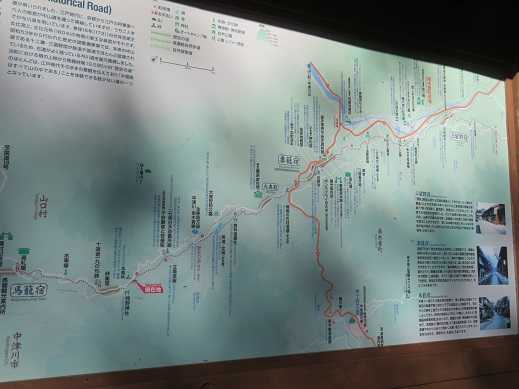

中山道 木曾十一宿のひとつの馬籠から妻籠まで

馬籠峠経由で約9キロを歩きました。

中山道は大好きな古道で、とくに馬籠と妻籠の二つの宿場を馬籠峠でつないで、

いにしえの集落を歩けるのが大好きです。

初めて歩いたのは今から40年以上前、両親と馬籠から妻籠まで歩きました。

それから何度も歩きました。

東海道は江戸の日本橋から京都三条大橋まで

53次488kmで、温暖な太平洋側を歩きます

中山道は69次 534km

途中碓氷峠や木曽路など山越えの険しいところを通ります。

しかし、東海道には橋のかかっていない大きな川を渡らければならず

大雨の後のたびたびの川留めや、

名古屋市熱田区の宮宿と桑名宿の間は4時間の船旅があることなどから

朝廷から将軍家への姫宮の降嫁の際は中山道がよくつかわれたそうです。

だから中山道は姫街道とも呼ばれています。

特に有名なのは、14代将軍家茂に降嫁した、皇女和宮の行列です。

大名行列や旅人が見た景色を思いながら、木曽の秋を味わってみました。

しかし、最近は外国からの観光客が多いと聞いてはいましたが

ここは外国か?と思うほど外国からの観光客の多いこと!!

京都にある映画村などのテーマパークより

昔の日本の生活を自分の脚で感じられるのでいいですね。

だから私は何度も訪れるのです。

スタートは馬籠宿

馬籠峠まで登りになりますが、馬籠峠から妻籠まで長い下りが続きます。

色々調べて、馬籠は無料の駐車場が多く、

そこから馬籠から妻籠に歩いたほうが足にやさしいということです。

中山道 木曾十一宿のひとつの馬籠から妻籠まで

馬籠峠経由で約9キロを歩きました。

中山道は大好きな古道で、とくに馬籠と妻籠の二つの宿場を馬籠峠でつないで、

いにしえの集落を歩けるのが大好きです。

初めて歩いたのは今から40年以上前、両親と馬籠から妻籠まで歩きました。

それから何度も歩きました。

東海道は江戸の日本橋から京都三条大橋まで

53次488kmで、温暖な太平洋側を歩きます

中山道は69次 534km

途中碓氷峠や木曽路など山越えの険しいところを通ります。

しかし、東海道には橋のかかっていない大きな川を渡らければならず

大雨の後のたびたびの川留めや、

名古屋市熱田区の宮宿と桑名宿の間は4時間の船旅があることなどから

朝廷から将軍家への姫宮の降嫁の際は中山道がよくつかわれたそうです。

だから中山道は姫街道とも呼ばれています。

特に有名なのは、14代将軍家茂に降嫁した、皇女和宮の行列です。

大名行列や旅人が見た景色を思いながら、木曽の秋を味わってみました。

しかし、最近は外国からの観光客が多いと聞いてはいましたが

ここは外国か?と思うほど外国からの観光客の多いこと!!

京都にある映画村などのテーマパークより

昔の日本の生活を自分の脚で感じられるのでいいですね。

だから私は何度も訪れるのです。

スタートは馬籠宿

馬籠峠まで登りになりますが、馬籠峠から妻籠まで長い下りが続きます。

色々調べて、馬籠は無料の駐車場が多く、

そこから馬籠から妻籠に歩いたほうが足にやさしいということです。

9時前なので、まだ店は開いていませんし観光客も少なくて

写真撮るにはいいですね。

以前この近くの高土幾山(たかときやま)に登った帰りに

馬籠宿だけ散策しました。

江戸時代にタイムスリップ

しかし外国人が写りこんでしまいました。

石畳と町並みの向こうに恵那山

今日は雲一つなくくっきりと恵那山が。

今にも着物着た昔の人が出てきそう

馬籠郵便局

飛脚が郵便物を運んでくれそうな気がします。

蕎麦屋ですがまだ準備中

島崎藤村の生家は藤村記念館になっています。

「木曽路はすべて山の中である」

という書き出しではじまる藤村の作品の一つ「夜明け前」は

ここ馬籠が舞台で、藤村の実父である島崎正樹をモデルにして書かれた小説です。

展望広場からの恵那山

馬籠宿の上のバス停からすぐに高札場があり、

その上の展望広場からの恵那山は全容が見えます。

この先は宿場の建物が無くなって石畳で少し山越え

分岐には中山道と彫られた石碑があり わかりやすい。

緩やかに整備された山道を登っていく

旧中山道に沿って自動車道路が出来ているので

ところどころで、県道7号を渡ります。

あと6.8キロで妻籠宿

川のせせらぎと水車小屋と休憩舎があり、

モミジの木もあってとても感じの良いところです。

紅葉は少しまだ早く、あと一週間から10日ぐらいが最盛期かしら。

信州の道祖神はカップルです。

県道を少し歩くところもあります。

色づき始めた木々

県道7号を横切って集落の道に入り

緩やかに登る途中に「十返舎一九狂歌碑」のある休憩舎

目印みたいに大きな桜の木(?)がありますが時期が違うので咲いてません。

トイレもある休憩舎ですのでお弁当食べるにはいいのですが

まだお昼には早すぎるので少し休憩して出発

写真撮るにはいいですね。

以前この近くの高土幾山(たかときやま)に登った帰りに

馬籠宿だけ散策しました。

江戸時代にタイムスリップ

しかし外国人が写りこんでしまいました。

石畳と町並みの向こうに恵那山

今日は雲一つなくくっきりと恵那山が。

今にも着物着た昔の人が出てきそう

馬籠郵便局

飛脚が郵便物を運んでくれそうな気がします。

蕎麦屋ですがまだ準備中

島崎藤村の生家は藤村記念館になっています。

「木曽路はすべて山の中である」

という書き出しではじまる藤村の作品の一つ「夜明け前」は

ここ馬籠が舞台で、藤村の実父である島崎正樹をモデルにして書かれた小説です。

展望広場からの恵那山

馬籠宿の上のバス停からすぐに高札場があり、

その上の展望広場からの恵那山は全容が見えます。

この先は宿場の建物が無くなって石畳で少し山越え

分岐には中山道と彫られた石碑があり わかりやすい。

緩やかに整備された山道を登っていく

旧中山道に沿って自動車道路が出来ているので

ところどころで、県道7号を渡ります。

あと6.8キロで妻籠宿

川のせせらぎと水車小屋と休憩舎があり、

モミジの木もあってとても感じの良いところです。

紅葉は少しまだ早く、あと一週間から10日ぐらいが最盛期かしら。

信州の道祖神はカップルです。

県道を少し歩くところもあります。

色づき始めた木々

県道7号を横切って集落の道に入り

緩やかに登る途中に「十返舎一九狂歌碑」のある休憩舎

目印みたいに大きな桜の木(?)がありますが時期が違うので咲いてません。

トイレもある休憩舎ですのでお弁当食べるにはいいのですが

まだお昼には早すぎるので少し休憩して出発

十返舎一九の狂歌

「渋皮のむけし女は見えねども 栗のこわめし ここの名物」

木曽の名物は栗おこわですのでそれを歌ったのですね。

昔からの家が続く街道筋

実際にそこで普通に生活しています。

とても自然な感じで、観光客相手の土産物屋も食べ物店も無く

本当にタイムスリップした感じです。

まだ時間も早いのでそれほど多くの人が歩いてはいません。

その感じがとてものんびり、温かくほのぼのとして

ゆったりと時間が流れていくようです。

熊野神社

馬籠峠

標高790m

右に馬籠茶屋がありますが、まだ閉まっています。

左から歩いて赤文字で現在地

右の方へ歩いてゆきます。

馬籠峠からこのルート上で一番急なジグザグに急斜面を下っていく。

道も山道になって、登山靴で来てよかった。

途中に標識もたくさん有り迷うことは有りません。

山を抜けたら集落にでてたくさんの人が居ます。

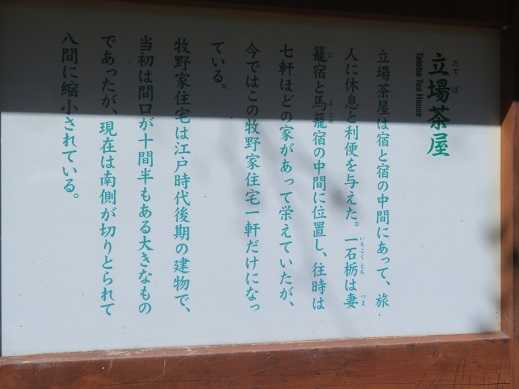

一石栃立場茶屋

お休みどころとあり、たくさんの人が休んでいます。

温かいお茶を無料でふるまってくれるのです。

紙コップの温かいお茶はとてもうれしい

今日は天気も良く暖かい日でしたが、このお茶の美味しかったこと

接待してくれたご主人様とお話

外国のお客がとても増えたのはインスタで拡散されたからだそうで

この人は外国のお客さんもインスタに紹介されて有名人だそうです。

この立場茶屋は馬籠と妻籠のほぼ中間にあたり

昔から休憩所だったそうです。

一石栃というのは、地名で馬籠とか妻籠とかと同じ集落名だそうです。

ここは木曽五木を保護するために、

盗んで持ち出されないように調べたという、いわば木の関所です。

いまは休憩所になっています。

一石栃白木改番所跡

ここでお昼ご飯を食べられると思っていましたが

まだお昼には時間が早くて通過です。

また山の中の街道をゆきます。

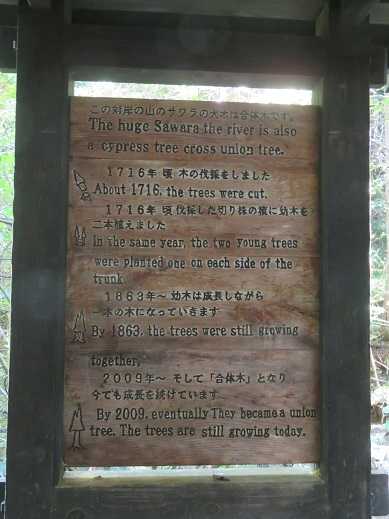

大サワラ

比較するものが無いので大きさがわかりにくいのですが

樹齢300年、樹高41m、胴回り5.5m

この木一本で300個の風呂桶が作れると書いています。

隣の看板には、川の向こうの対岸にある合体木の説明

望遠で撮ってみました。

根元近くから合体しています。

森からの出口にも「中山道 一石栃」の文字が彫られた石碑

中山道を分断するように県道7号が通っていいて

その拡張工事で国史跡の中山道を保護するために

道路の下に中山道の石畳を壊すことなく残しているそうです。

この説明板が無ければ、普通に通っていてはわかりませんね。

ナギナタコウジュが道端に咲いています。

中山道の山道が崩壊していて、そのため県道7号を少しだけ歩きます。

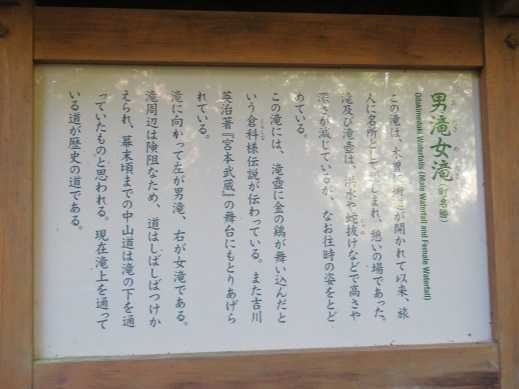

男滝、女滝へ下ります。

滝の説明板

女滝

男滝

ここはたくさんの人が休んでいて写真を撮っています。

ここまで歩いてこなくても、バス停と車を停めることが出来るので

ここだけ見学の人もたくさんいます。

滝の周辺でお昼ご飯かと思いましたが

ゆっくりいただける所が無くてそのまま進みます。

木の間から、集落が見えているので、たぶん「大妻籠」でしょう

集落に近づいたら、かえってお昼を頂くところが無くなると思って

途中、倉科祖霊社のお社の横でランチタイムです。

今日はいつものバーナーとコッフェルはやめて

保温水筒にお湯を入れて持ってきました。

インスタントお味噌汁とおむすびと、

あらかじめ焼いてきた玉子焼きのお昼ご飯です。

30分くらいの休憩で再スタート。

どんどん石畳を下っていきます。

熊野古道の石畳と違って、滑りにくいので助かります。

庚申塚の宿屋

二階に昔の篭がぶら下がっています。

時代劇でよく見る簡単な篭です。

大妻籠の集落

うだつ造りの建物が並んでいます。

座布団と布団を干しています。たぶんきっと昨夜は泊り客があったのね。

ちょっと休憩

水車

何もかも時代劇のセットみたいですが、

すべて実際に生活している中で保存されているのです。

大妻籠の入口

私たちは向こう(写真の奥)からやってきました。

古い石柱の説明板

明治に地元の有志によって建てられた街道の石柱

昔は中山道は中仙道と書かれていたのですね。

右の舗装道じゃなく左の地道へ

ツリガネニンジンがまだ咲き残っています。

妻籠宿に入ります。

もう使われていない旅人宿

わら馬を製作しているお店

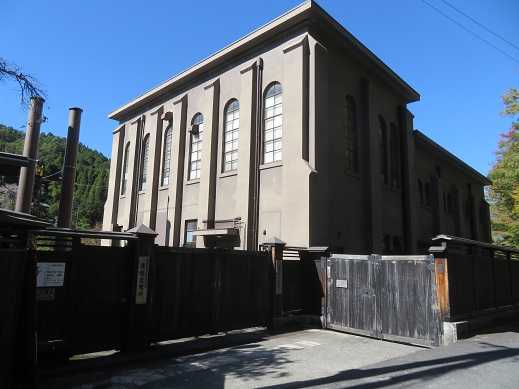

レトロな明治時代の建物

妻籠変電所

馬籠峠を歩いて越えてきた私たちが、なんだか浮いてしまう

観光客がいっぱい

木賃宿の上嵯峨屋

一本の木をくり抜いた 水船

蔵と町並み

敵襲来に備えて、わざと回り道させるために

道をまっすぐにしない枡形

有形文化財の宿

時間的に一番にぎわう時間です

お土産物やはにぎわっています

タイミングよく人が少ない、シャッターチャンス

妻籠郵便局

今は郵便資料館も併設

妻籠宿本陣

島崎藤村のお母さんの生家

雲一つない良い天気

奥谷 脇本陣

水車と高札場

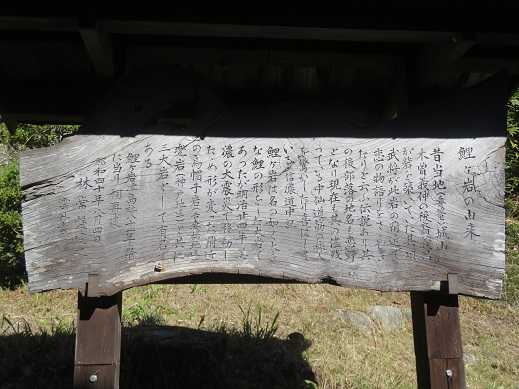

鯉岩

濃尾地震で岩が動いて岩の一部が取れて鯉らしくないのです。

鯉岩の説明

熊谷家住宅

昔の家の間取りがよくわかります

使っていた備品も展示されています。

自由に入ってみることが出来ます。

鯉岩の先でUターンして

おやつの五平餅を藤棚の下で頂きましょう

14時22分のバスで馬籠まで戻ります。

早めにバス停まで行ったのに、すでにものすごい人が並んで待っていました。

絶対に座れないと思っていたら何とかギリギリ座れましたが

県道7号の峠越えはグニャグニャ道で、

バスがカーブで揺れるたびに、立っている人は必至でつかまっていないと

振り回されて大変です。

初めは終点の馬籠まで乗っているつもりでしたが

馬籠の上の入口(陣馬バス停)で下りて

馬籠宿を下ることにします。

恵那山はまだくっきり

今度は朝歩いて登った道を下ります。

朝と違ってすごい人出

山歩きの人はほとんど無くて、観光客だけです。

栗のどら焼きのおやつ

外人さんも買っていました。

朝の写真スポットでもう一度

恵那山は今日は最後まできれいに見えています。

今回の中山道は天気に恵まれ、気候的にも爽やかで

何もかもうまくゆきました。

街道の見どころの近くではきれいなトイレがあって

道にごみ一つ落ちてなくて、とても気持ちよく歩けました。

馬籠や妻籠の観光協会や地元の人々が

大切に守り続けている貴重な文化財だということがわかります。

地元の人だけでなく私たち国民が

大切に残していかなければならない文化財でもあります。

中山道馬籠峠越えは初めての相棒は、はじめは少し乗り気でなかったけれど

結果はとても楽しんだようで、誘った甲斐がありました。

日本の古き時代というか、自給自足の昔の宿場町の生活に触れる

山歩きと観光のミックスしたよくばりの一日でした。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.