全407件 (407件中 1-50件目)

-

七保町林地区の十王堂

こんにちは、資料館です。上の写真は、七保町林地区にある十王堂です。かつては、茅葺の風情あるお堂だったそうですが、今やただの二間一間の高床式の小屋にしか見えません。堂内には、木造の十王像と二体の仏像(不明(地蔵菩薩像?)・うち一体は面部分が割れ剥がれている)が安置されています。左手前の段下、道路脇の説明版には次のような文が書かれています。------------------------------十王堂の由来江戸時代、十王堂はどの村にも必ずあったが現在大月市内にはこの十王堂一つだけとなった。十王信仰は人が死亡すると、その日から7日毎に7回(49日)と続いて百カ日1周忌、3回忌と10回閻魔大王以下10王のさばきをうけ、生前に善行したものは極楽に、悪事を働いたものは地獄へ送られるという。このさばきにあたる日には死者の霊を救ってくれる。不動明王、釈迦如来、阿弥陀如来などの10の仏様に、読経したり念仏を唱えて死者の回向をしなければならない。このお堂はその忌日に念仏講の人たちや親戚縁者などが十王の前で回向する場所であった。昭和初期まで毎月16日に念仏を唱える会があったが今は絶えた。しかし昔の人たちは、だれも必ずおとずれる死後極楽に行けるように生前つねにおこないをつつしみ善行につとめる考えがこの十王堂から教えられたのである。この説明版は人々の生活を長く守り支えてきた地区文化財の由来を伝え、保護するためにふるさと創生事業により建てる平成3年12月七保公民館-----------------------------十王信仰は、もともとは中国の時代に仏教と道教との融合で起こり、日本でも平安時代の末頃から信仰が始まりました。日本で広まる過程で、奪衣婆(だつえば)や懸衣翁(けんえおう)などの新たな登場人物が創られ、十王を仏の化身として見立ててそれぞれに本地仏が充てられました。説明文の中の不動明王は初七日に審判する秦広王(しんおうおう)、釈迦如来は二七日の初江王(しょこうおう)、阿弥陀如来は三回忌の五道転輪王(ごどうてんりんおう)に対応する本地仏です。回向とは、死者(亡者)の親族や仲間たちがそれぞれの本地仏に読経・念仏をすることによって罪の軽減を願うことで、忌日法要(法事)の意義を説くキーワードの一つです。ともあれ、十王信仰は、地獄の苦しさ、審判の過酷さなどからの救済を求めて仏教への信仰を広める役割を果たすともに、その恐怖心から日々の生活において悪行を慎み善行を積ませるという道徳心の向上のためにも大きな効果を発揮しました。十王堂がどの村にもあったのは、主に後者の理由によるものからです。説明文の文頭に、「現在大月市内にはこの十王堂一つだけとなった」とありますが、確かに十王像にはあちこちでよく出会いますが、「十王堂」と名乗る堂宇を見かけたことがありません。大月市内他地区で、現存する「十王堂」をご存じの方は資料館までご連絡ください。「広報おおつき 令和7年2月号」の「大月探訪記」で紹介した大松山光照寺の閻魔堂の記事も合わせてお読みください。※おまけ十王堂の左に写る石塔は名号塔。名号塔の正面に「南無阿弥陀仏」、右側面に「念佛講中」、左側面に「文政二卯天五月造立」十王堂の右に写る七保公民館林分館の脇には二十三夜塔と石祠。二十三夜塔の正面に「二十三夜」、右側面に「當村中」、左側面に「嘉永七卯寅祀一月吉日」石祠の内部には丸石、「農の神」との伝えあり。これは十王堂の後ろに写る火の見櫓の下の三差路にある道標。風化が進んで文字が読み取れない。平成7(1995)年9月に行った調査では次の文字が刻まれていることが確認されている。「右なら子 左無らみち」文化3(1806)年の村絵地図を見ると、三差路から北西に山方向へ向かう道が「用沢道」、何北に直進する道が「奈良子道」と書いてある。この道標、三差路の「奈良子道」西側道路脇、「用沢道」をほんの少し登った段下にあるが、どこから来た人のための道標であるかがわからない。道路の改修工事で石造物が移設されることはよくあることで、ひょっとしたら現在の位置と設置された当時の位置が違うかもしれない。いずれにしろ「用沢道」は廃道となり、現在は宝鏡寺薬師堂裏から用沢川沿いに舗装された立派な市道が通じている。先にも書いたが文字は読み取れず、道も付け替えられために今や用を為さない道標。やがては忘れられてただの路傍の石となるのであろうか?

2025年02月18日

コメント(0)

-

秋葉信仰

こんにちは、資料館です。火伏・火防の信仰として「愛宕信仰」について書いてきましたが、2年前の「広報おおつき」に「秋葉信仰」を書いたことを思い出したので、ついでながら紹介しておきます。----------------------------------------秋葉信仰秋葉信仰とは、秋葉三尺坊大権現(あきばさんしゃくぼうだいごんげん)に対する信仰で、庶民の間で愛宕信仰(あたごしんこう)と並ぶ火防の神として信仰されました。秋葉山(あきばさん)は静岡県浜松市にある山で、秋葉三尺坊大権現とは秋葉山秋葉寺(しゅうようじ)に祀られた火防のご利益があるとされる天狗です。三尺坊は元々人間だった天狗で、信州に生まれ、越後国蔵王堂にて修行した修験者(しゅげんじゃ)です。白狐に乗って遠江国の秋葉山に飛来し、以後、秋葉山の鎮守になったと伝えられています。火防のご利益がある秋葉信仰は、江戸時代中期頃から庶民に広がり、各地で秋葉講が生まれました。市内で確認できる「秋葉大権現」などと刻まれた石造の常夜灯は、講の依り代として造られた石造物です。火災の発生しやすい季節になりましたので、この機会に市内を散策し、昔の人々が火防の祈りを込めた秋葉信仰の痕跡を探してみてはいかがでしょうか。「広報おおつき」(2022年2月号)----------------------------------------上の写真は駒橋二丁目(旧国道20号厄王大権現社上)にある秋葉山常夜灯(秋葉灯篭)です。高さ2mもある立派なもので、竿(柱)の前面に「秋葉大権現」、左に「寛政五癸丑年」と6名の氏名、右に「三月吉祥日」と5名の氏名が刻まれていることから、11名の講中が寛政5(1793)年3月に建立したことがわかります。駒橋宿の中ほどにあることから、信仰の証とともに、町内の安全や防火を祈願して建立したのだと考えられます。ちなみに、火袋(火を灯すところ)には下のようなお札がありました。「奉請 秋葉大権現」とあります。奉請(ぶじょう)とは、読んで字の如く「請い奉る」ことをです。つまり、秋葉大権現に、この灯篭まで来ていただき、火伏・火防のご利益を賜りたくお願いしているわけです。文中にある「依り代」(神が寄りつくもの)とはこのことをいいます。※おまけ秋葉信仰の起源については諸説あり定かではありません。一般に広く信仰されている「秋葉信仰」は、神仏習合時代の秋葉三尺坊大権現という火防の神に対する信仰から始まったとされています。ところが、明治の神仏分離により、信仰の在り方についてもややこしくなってきます。慶応4(1868)年に神仏習合の寺院であった秋葉寺は、秋葉寺と秋葉神社に分離され、秋葉神社では祭神として火の神である迦具土神(カグツチ)を祀ることとしました。明治6(1873)年に、秋葉寺は無檀無住(檀家も無く住職も居住しない)を理由として廃寺となり、秋葉三尺坊大権現は曹洞宗の萬松山可睡齋に遷座されました。明治13年、秋葉寺の再建が許され、現在地に本殿が建立されました。秋葉山秋葉寺HPに、「秋葉寺と秋葉神社の区別」として秋葉神社に対しての厳しい文言があるのはこの経緯によるためです。ここでは、明治以降の秋葉信仰は、江戸時代までの秋葉信仰とは違ってきているとだけ述べるにとどめておきます。駒橋の秋葉山常夜灯には「秋葉大権現」のお札がありましたので、秋葉三尺坊大権現への信仰だと思われます。ただし、お札の御朱印は静岡県の秋葉寺のものではなく、「光照禅寺」と読めるのは私だけでしょうか?このことについては、駒橋地区の秋葉講の聞き取り調査を後日行い、再度報告をしたいと思います。※おまけのおまけアメリカ、ロサンゼルスの山火事を「対岸の火事」と思っていたら、今月18日に山梨県でも甲府市と笛吹市にまたがる山で火事がおき、未だに消火活動(25日現在)が続いています。太平洋の向こう岸の外国の火事、笹子峠を越えた国中地方の火事だからといって他人事としてみるのではなく、自分事として「火迺要慎」をよりいっそう心がけましょう。

2025年01月25日

コメント(0)

-

真木お伊勢山散策 愛宕神社

こんにちは、資料館です。強瀬の愛宕地蔵に関連して、真木のお伊勢山にある愛宕神社について書きます。ちなみに、放置していた「真木お伊勢山散策」の続きでもあります。真木の愛宕神社は大神社の北にあります。小社ですが立派な神明鳥居と狛犬、そして覆屋を備えています。本殿左にある「愛宕神社縁起碑」によると、祭神は迦具土神(カグヅチノカミ)で、京都愛宕神社より勧請したとあります。参考までに、碑文の全文を掲載します。-------------------------------------------------------愛宕神社縁起碑愛宕神社は、火之神、迦具土神(カグヅチノカミ)を祀り、古来火伏の神として信仰されている。我が国の最も古い国書 古事記、日本書紀によれば、伊邪那岐(イザナギ)伊邪那美(イザナミ)の夫婦神によって、大八州国が生まれ、多くの神々が誕生するが、伊邪那美の神は迦具土神を産んだ為に神去られたとある。京都市右京区嵯峨愛宕町に鎮座する愛宕神社は、京都の北西に聳える愛宕山上にあって、王城の鎮護・防火の守護神として崇められ、全国津々浦々に祀られる愛宕神社の御本社である。ここ御伊勢山に祀られる愛宕神社は、大正年代から昭和にかけて、当地域に発生した相継ぐ民家の火災を憂いた住民により、昭和初期に御本社から御分霊を奉迎し、鎮座したものである。爾来、大月市消防団第三分団第八部が地域住民の平穏な生活、防火防災を願い護持奉斎に当たり今日に至る。平成十四年九月吉日------------------------------------------------------気になったのは創建の年代についての「昭和初期に御本社から御分霊を奉迎し、鎮座したものである」という件です。『甲斐国志』(文化11年(1814年)完成)には、お伊勢山の神社として次の二社が紹介されています。----------------------------------〇〔神明社〕 御伊勢山にあり社地縦六拾間横貮拾間除地なり村持〇〔愛宕権現〕 小社 同所『甲斐國志』 巻之七十二 神社部第十七下----------------------------------江戸時代には、「愛宕権現」があったことがわかります。それなのに、碑文には「昭和初期に分霊、鎮座す」とあるのはどうしてなのでしょう。おそらく、明治維新の神仏分離令により神仏習合の愛宕権現が廃されたのに伴い社殿も撤去ないし朽ち果ててしまったので、昭和に入ってから京都愛宕神社若宮の祭神である迦具土神を改めて勧請して創建したのではないかと思われます。※おまけ火災は、地震や台風などの自然災害とともに昔から怖れられた災害です。かつての日本家屋は木や紙などからできていたので、ひとたび火の手が上がるとまたたくまに広がってしまいます。まして、大月は街道筋も山間部も、人家があるのは川よりも高い場所です。消火能力の高い機器など無かった時代、火防・火伏の神を信仰することが、最も有効な火災を予防する方法だったのです。ちなみに、愛宕神社のお札には「火迺要慎(ひのようじん)」と書かれています。「火、すなわち慎みを要する」。つまり、神に頼むだけでなく、自らも火の扱いを慎むべしとの戒めの言葉ですね。乾燥した日が続きます。火の取扱にはくれぐれもご用心(要慎)してください。

2025年01月21日

コメント(0)

-

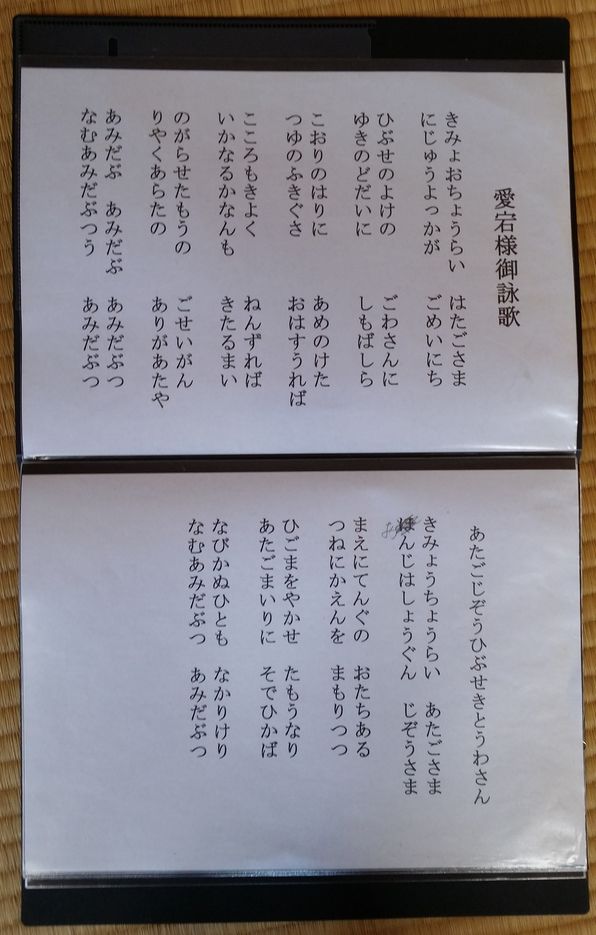

強瀬の「愛宕さん」と念仏講

こんにちは、資料館です。前回の続編です。強瀬の「愛宕さん」に関連するものとして「念仏講」があります。強瀬の住民が「講」というグループを作り、和讃(わさん)・御詠歌(ごえいか)を念仏とともに詠唱します。その内容は、「愛宕さん」の仏力を讃え、ご利益を願うものです。上の写真は、そのテキストの一部です。ひらがな表記で読みにくいので漢字表記にしました。●愛宕様御詠歌帰命頂礼愛宕様二十四日がご命日火伏の除けのご和讃に雪の土台に霜柱氷の梁に雨の桁露の葺き草おわすれば心も清く念ずればいかなる火難も来るまいのがらせ給うのご請願利益新のありがたや●愛宕地蔵火伏祈祷和讃帰命頂礼愛宕様本地は勝軍地蔵様前に天狗のお立ちある常に火炎を護りつつ日護摩を焼かせ給うなり愛宕詣りに袖ひかばなびかぬ人もなかりけり南無阿弥陀仏 阿弥陀仏その意味するところは割愛します。語句を一つ一つ丹念に調べていくとわかるはずです。歌い方には地域性があり、「強瀬節」と言われていたそうです。現在、コロナ禍を経て、講の成員の高齢化と次代の継承者がいないため廃絶の危機にあります。どなたか、映像・録音記録をお持ちでしたら資料館までご連絡ください。※おまけ愛宕信仰とは、京都嵯峨の愛宕山山頂にある愛宕神社を総本社とする火伏の神に対する信仰です。「神」なのに仏教の地蔵菩薩が祀られているのは、愛宕神社の前身が明治維新の際に神仏分離令や修験道禁止令によって廃された白雲寺という神仏習合の寺院だったからです。白雲寺は、修験道の神廟をルーツに持ち、本地仏を勝軍地蔵(将軍地蔵)とし、垂迹神を伊邪那美命(イザナミノミコト)とする愛宕大権現を祭神としていました。江戸時代までは、神仏習合・神仏混淆であったことから、本地仏である勝軍地蔵を「火伏の神」として祀っていたわけです。しかしながら、白雲寺(愛宕神社)が火伏に霊験ありとされたのには諸説あり、愛宕神社のHPの由緒書きにも「古くから」の一言で片づけられていて、公式な見解は述べられていません。ただ、徳川家康が江戸に幕府を開く際、江戸の防火・防災の守り神として「勝軍地蔵」を祀って愛宕神社を創建していることから、戦国期を経たあたりから勝軍地蔵が戦勝の神から火防の神への転換がおこり、江戸期に民間信仰として広まっていったのではないかと思います。そう考えると、前回紹介したように、この地蔵が江戸期にどこぞの地から強瀬に運ばれてきたという伝承にも一致します。

2025年01月17日

コメント(0)

-

強瀬の「愛宕さん」

こんにちは、資料館です。今回紹介するのは、「広報おおつき」1月号に掲載された賑岡町強瀬地区の「愛宕地蔵」です。強瀬集落の東のはずれ、市道高月川隣線沿いの南向き斜面に建つ三間四方のお堂には、地域の人から「愛宕さん」とよばれている地蔵菩薩の石仏が祀られています。この地蔵は、火除け火伏のご利益がある勝軍地蔵で、背丈が170cm、肩幅57cmもの堂々とした体は、断面が凹型をした石を7段に積み重ねて造られています。江戸時代、この地蔵が鎌倉から馬の背に載せて運ばれてきて納められたと伝えられているのは、この構造に由来するものだと考えられます。また、夜回りをした地蔵とも伝えられていて、十二月末頃になると、どこからともなく拍子木の音がしてきて、この音を聞くと年寄りたちは「愛宕さんが火の番を始めた」と子どもたちに言い聞かせたといいます。強瀬地区が150年以上も大火に見舞われていないのは、「愛宕さん」のご利益のおかげとして、現在も毎月24日に念仏講が開かれています。特に正月には、区長・氏子総代をはじめとしてたくさんの人が参加する中で賑やかにお祭りが行われます。今年も1月24日に行われるとのことでした。こちらは、愛宕地蔵の足元を写したものです。地蔵は上記のように断面が凹型をした石を7段に積み重ねて造られています。全体像の写真でもよく見ればわかるのですが、こちらはその構造が一目瞭然でわかりますね。錫杖と宝珠を持つ両腕から垂れ下がる袈裟の袖(?)が前へ出て、仏像に立体感を与えるとともに、安定性をもたらしていると思います。次回は、愛宕信仰について考察したいと思います。※新年のご挨拶とお礼あけましておめでとうございます。大月市郷土資料館です。昨年末に開催しました「特別展『追分の人形芝居展』」にはたくさんの方にご観覧いただき、ありがとうございました。また、お忙しい中、アンケートにもご回答いただき、貴重なご意見をいただけましたことにも、重ねて感謝申し上げます。来場された皆さんから寄せられた、ご意見・ご感想を今後の資料館運営に役立たせていきたいと思います。

2025年01月07日

コメント(0)

-

市制70周年記念特別展「追分の人形芝居展」開催中

市制70周年記念特別展 追分の人形芝居展開催中期 間 令和6年11月1日(金)~12月22日(日)入館料 期間中無料休館日 月曜日、祝日の翌日開館時間 9時~17時(入館は16時30分まで)追分の人形芝居は昭和35年11月7日に山梨県無形民俗文化財(当初は無形文化財)に指定された本市を代表する文化財です。本特別展では、公演で用いられる人形やかしらをはじめとした道具を展示していますので、それら資料をじっくりと観察することができます。また、追分の人形芝居についてパネルにて解説をしておりますので、公演を観るだけではわからない歴史について知ることができます。ぜひ、この機会を利用して本市を代表する文化財、追分の人形芝居について理解を深めてください。※お願い入館者数の集計とアンケートの回答にご協力をお願いします。※おまけYouTube で追分の人形芝居をもっと知ろう。クリックすると動画が視聴できます。笹子追分人形芝居 CoolJapan【日本語字幕】Sasago Oiwake Puppet Play CoolJapan【English subtitles】笹子追分人形芝居 ダイジェスト

2024年11月01日

コメント(0)

-

指差し地蔵_補足版

こんにちは、資料館です。「広報おおつき」9月号に掲載された「浅川の指差し地蔵」の補足版です。実は、この広報の記事は、Web版を焼き直したものです。今回は、その補足版ということで、葛野地区和田原から葛野川左岸沿いに浅川地区落合に抜ける道を紹介します。上の写真は、和田原にある道標です。高さ80cmほどの自然石に、中央に「南無阿弥陀佛」、向かって右に「右ハあさかわ」、左に「左ハい□□」と刻字されています。残念なことに「左はい」の下の部分が剥離しているために読み取れませんが、右へ進むと浅川へ向かうことを示していることには間違いはありません。この道は、いったいどんな道だったのでしょうか。この写真は、「今昔マップ」というサイトから生成したものを screen capture(screenshot)したものです。右が現在の地形図、左が明治時代の地形図です。赤丸●の所が、道標と指差し地蔵が置かれている場所になります。右の現在の地形図の、葛野地区内を通る黄色い道が県道505号小和田猿橋線、赤い道が国道139号です。左の明治時代の地形図では、県道も国道も直線と破線の組み合わせの二重線で表記されています。そして、葛野川左岸の道標から浅川地蔵を経て落合へ抜ける道も直線と破線の組み合わせです。他の道は、破線の二重線、破線の一本線です。直線と破線の組み合わせの二重線と破線の二重線は里道と呼ばれた道で、前者を聯路(れんろ)、後者を間路(かんろ)といいました。また、破線は小径(しょうけい)といいます。それぞれの幅員について調べたところ、明治時代には明確な規定はありませんが、里道の2つは荷車の通れる幅をもった道であることが大正時代の規定から類推できます。小径は、国土地理院が徒歩道(1m未満の道)として規定する道、辞書的に言えば「二人以上並んでは通れないほどの小道」でしょうか。明治時代の地形図では、現在の県道・国道・左岸沿いの道も同じ「聯路」の地図記号で表記されています。ということは、明治時代までヒト・モノ・カネ・情報・文化を運ぶ道としての役割を同等に果たしていたのではないかと考えられます。再び、右側の現在の地形図を見てみます。左岸沿いの道だけが「徒歩道」に格下げされただけでなく、道標から小泉集落外れまでと指差し地蔵手前の道が消失しています。実際に歩いてみると、小泉集落外れから始まる徒歩道の入口付近には、多数の馬頭観音があり、整備された道も500mほど続きましたが、そこから先は道は崩れて踏み跡もなくなり地図アプリをたよりに進まなければなりませんでした。中間地点を過ぎ、2011(平成23)年9月の台風12号の豪雨がもたらした深さ20m、長さ600mに及ぶ深層崩壊による土石流が発生した場所では、土石流を止める大きな砂防堰堤(ダム?)の上部へ大きく回りこまなければ沢の向こうには行けませんでした。10年以上も前に災害によって道が消失しているのに地図に反映されていないことがわかり、地理院地図だからと信用過ぎるのも考えものだとつくづく思いました。さらに進むと「指差し地蔵」が道の右側に見えてきます。道標ですから道の分岐点に多くの場合は置かれます。しかし「指差し地蔵」の正面に道はありません。道があったとしても、ここまで歩いてきた道は「山道」などではなく、立派な生活道です。おそらく、道標は少し先にある沢沿いの百蔵山への道の分岐点にあり、沢の治水工事をしたときに移設されたのではないかと思います。沢を進み畑を横切り、集落の家並みが始まる手前に葛野川へ向かう道があります。道は、段丘崖で途切れてしまいますが、崖渕には百番供養塔や牛頭観音などがあり、かつては橋もしくは渡しで対岸の道とつながっていたことがうかがえます。集落をすぎて「落合橋」をわたると県道511号浅川瀬戸線と合流します。※おまけ道標の「左ハい」の下には何という文字が続くのでしょうか?葛野の近くで「い」で始まる大字名は「いわどの」(岩殿)しかありません。仮に岩殿だとすると、猿橋方面から来た人のための道標ですから、直進して七保橋を渡り畑倉を経由して行くことになり、下和田から強瀬地区川隣りへも葛野川を渡ることができたので、遠回りすることは考えられません。小字となると「いやま」「いどち」などがありますが、よほどの名所でなければ小字を進行方向を示すのに用いることはないと思います。みなさんは、どう思いますか?

2024年09月28日

コメント(0)

-

笹子峠自然遊歩道_07_矢立のスギ編_伝え話

こんにちは、資料館です。いよいよ、「笹子自然遊歩道」の最終回です。今回は「笹子峠の矢立のスギ」にまつわる伝え話の真偽について科学的に考察してみます。一つ目は、「岩殿山で国見れば国恋し矢立の杉が見え候」です。この歌は、岩殿山の城番として国中地方から派遣された武田の武士が、望郷の念にかられて詠んだものとされています。その武士の心情を察するに余りありますが、ここで問題としたいのは果たして岩殿山山頂から矢立のスギは見えるのだろうか、ということです。国土地理院の地理院地図(電子国土Web)を使って検証してみましょう。画面は広い方が良いので、なるべくスマホでなく、パソコンを使用してください。まずは、ここを開いてみましょう。矢立のスギ付近が表示されるはずです。画面をドラッグすると、地図の表示範囲も変わります。左下のズームバーをスライドさせて、岩殿山と矢立のスギが同一画面に表示されるようにします。次に上のメニューの「ツール」をクリックし、右側に表示される「断面図」をクリックします。操作方法のウインドウが開きますが、邪魔ですので、最小化ボタン「-」をクリックします。この時終了ボタン「×」をクリックすると、断面図のプログラムも終了してしまいますので注意してください。「矢立のスギ」をクリックし、マウスカーソルを移動させると点線が伸びていきます。そのまま、「岩殿山山頂」まで伸ばしてダブルクリックすると直線に変わり、しばらくたつと断面図が生成されます。縦横比を調整して見やすくしてみましょう。次のグラフが、矢立のスギから岩殿山山頂までの断面図です。赤線で、スギと山頂を結びました。横軸をみると、直線距離でおよそ約15kmの離れていることがわかります。断面図なので、この間に何もなければ見通せることになります。しかし、岩殿山山頂から5km地点あたりから、尾根の張り出しにかかるようになり、7.5km地点からは完全に赤線を越えています。このことから、「岩殿山の山頂からは矢立のスギは見えない」ことが証明されました。二つ目は、強弓の使い手である源為朝が滝子山山頂から矢を放ち矢立のスギに命中させたという伝説。同じ要領で、断面図を作ったのがこちらです。やはり、途中に高い部分があるため、見通すことはできません。しかし、だからといって命中しなかったとは言い切れません。なぜなら、矢は放物線を描いて飛ぶからです。たとえ見通しがきかなくても、風を読み、方向と射出角さえ合っていれば命中します。だとしても、滝子山山頂から矢立のスギまで距離は約6kmもあるのでいくら強弓の名手といえども物理的に不可能と言わざるを得ません。以上、二つの伝え話は、事実にもとづくものではなく、「作り話」であることが、「科学的」に証明されました。事実と違えるとはいえ、この2つの「作り話」に価値がないわけではありません。昔から語り継がれてきた言葉(話)には、人々の願いや人々への警鐘などが込められています。肉眼では決して見えないスギが心の眼では見えた武士の心情や、物理的に不可能な距離にあるスギを射ぬく源為朝に寄せる人々の思いなど、多面的多角的にとらえて、その意図するところを考えてみてください。次回は、過去記事「指差し地蔵」の続編です。

2024年09月08日

コメント(0)

-

笹子峠自然遊歩道_06_矢立のスギ編_生育の歴史

こんにちは、資料館です。いよいよ、遊歩道の終点にある「矢立のスギ」編です。江戸時代から様々な書物で紹介され、浮世絵にも描かれてきました。その名の由来については、出陣する兵士がこの杉に矢を射立て、武運を祈ったことから「矢立ての杉」と呼ばれることになったとするのが一般的ですが、源頼朝の巻狩説、源為朝の強弓説など、諸説あります。ここまでについては、ググるとすぐにわかる情報なので詳細は割愛します。今回は、傍らに立つ説明板に記されている数値をもとに、矢立のスギの生育の歴史に迫ってみます。--------------------------------------------------------------------県指定天然記念物笹子峠の矢立のスギ所在地 山梨県大大月市笹子町大字黒野田字笹子1924の1種 類 スギ指 定 昭和35年11月7日所 有 山梨県このスギは昔から有名なもので、昔の武士が出陣にあたって、矢をこのスギにうちたて、武運を祈ったところから「矢立のスギ」と呼ばれてきたものである。そのような名木であるうえに巨樹であるために、県指定天然記念物にされているものである。その規模は次のようである根回り幹囲 14.80メートル目通り幹囲 9.00メートル樹 高 約26.50メートル幹は地上約21.50メートルで折れて樹幹中は空洞になっている。昭和50年10月 山梨県教育委員会------------------------------------------------------------------なんと数値は昭和50(1975)年のもので、しかも「ようである」という不確かな断定?です。そこで、過去の文献を調べ、幹囲(目通り)と樹高の数値を次の表にまとめてみました。書 名 甲斐国志 甲斐叢記 北都留郡誌 県名木誌 市巨樹名木誌 県巨木誌年 代 1814 1891 1925 1931 1969 1992根 廻 ---- ---- ---- 10.6m 14.8m ---幹 囲 6.9m 7.6m 10.0m 8.7m 9.0m 9.07m樹 高 ---- ---- 60.6m 33.0m 28.0m 24.0m折損部 ---- ---- ---- ---- 22.0m 20.0m※甲斐国志には「山之部」と「古跡部」の2か所に記載がありますが、数値が違います。※書名の県は山梨県、市は大月市です。※『山梨県名木誌』(以下『名木誌』)以前の数値は尺表記をmに換算して表記しています。植物も生物なので年を重ねると葉や茎の数が増え、幹や茎が太くなり、そして背も高くなります。「異常値」と思われる『北都留郡誌』(以下『郡誌』)の数値を除外して幹囲の推移をみると、大きな空洞がありながらも、たくましく成長している様子がうかがえます。しかし、樹高の経年推移は右肩下がりとなっているのはなぜでしょう。風により頭頂部の枝が折れてしまったからでしょうか?また、案内板に「幹は地上21.50メートルで折れて」とありますが、折れたことにより樹高が低くなったのでしょうか。と言うか、そもそも幹が折れたのは何時のことなのでしょうか。そして、根本の空洞と何か関係あるのでしょうか。幹が途中で折れていることや根元に空洞があることについては樹木の状態を紹介する際には外すことのできない事項です。まして、古くから「名木」として知られていた「笹子峠の矢立の杉」です。記載がない、ということはそれらの損傷がその時点では無かったと思われます。ということで、樹高の記載のある4つの書物を読み直してみました。まずは、幹が途中で折れていることについてです。折損していることに触れているのは、『大月市巨樹名木誌』(1969)(以下『巨樹名木誌』)からで、それ以前の書物には記述がありません。『郡誌』(1925)の「高二百尺」(60m)は眉唾ものですが、これが仮に正しいとすると『名木誌』(1931)の樹高はその半分の109尺(33m)であることから、この間に折れたと考えられます。『郡誌』の巻頭に「笹子峠の矢立の杉」の写真があるのですが、これが不鮮明で、すでに折れているようにも見えるし、折れてないようにも見えて、なんとも判然としません。『名木誌』(1931)にも写真があります。撮影方向は違いますが、樹形がよく似ています。こちらの方を見ると、幹は先端まで伸びていて、折れてはいない様に見えます。次に、幹の空洞です。幹の空洞については『名木誌』(1931)が初出となります。「樹相」の項に、「明治四十年の大水害」により、樹皮を剥がされ、根はむき出しとなったために「樹勢は自然に衰へ、随って枝葉は繁らず樹相も餘振はざるに至れり」とあるのに続けて「幹は空洞なることは勿論なりとす」とあります。また、「火災」の項には、「昭和四年十二月二日浮浪者の焚火に因り幹の洞内より燃え上がり樹梢に及ぶ惜むらくは、此の名木は枯死するに至らんか。」と、火災に遭い、枯れ死してしまう虞があるとも記しています。『郡誌』(1925)には、「明治四十年大洪水の際其近傍の山岳崩壊し根本の半面を埋め樹皮稍々損傷せり」と「明治四十年の大水害」により根元が土砂で埋まり樹皮が「稍々」(やや)損傷したとありますが、根がむき出しになったことや空洞については特に触れていません。そして、「現今、高二百尺目通周囲三十三尺、幹は蒼空を凌ぎ枝は迂り或は折れたりと雖も其葉蓁々として繁茂せり。」と、樹勢の強い様が書かれています。空洞はともかくとして、根はむき出しになってはいなかったのでしょうか。『郡誌』と『名木誌』の間には6年の月日が流れています。6年間で樹勢がこうも衰えるものなのでしょうか?数値にしろ、樹木の様子にしろ、『郡誌』の著者は実際に現地まで足を運んで執筆したのか疑いたくなります。ここから先は憶測となりますが、外側からは健康そうに見えていながらも、かなり前より幹の内部では腐朽が進行していて、「明治四十年の大水害」により樹皮が剥がされ、傷ついた外側の部分からも腐り始め、昭和4(1929)年の火災の際には人が入り込めるほどの大きさの穴ができたのではないかと思われます。そして、火災によって樹勢が弱まり、『名木誌』の書かれた昭和6(1931)年から『巨樹名木誌』が書かれた昭和44(1969)年までの間のどこかで強風等により幹が折れたのではないかと考えられます。そして、折れたことにより、樹高が低くなったのではないでしょうか。次回はいよいよ最終回、「笹子峠の矢立のスギ」にまつわる伝え話を科学的に考察してみたいと思います。※注意いつものように、赤太字には原典資料のリンクが貼り付けてあります。本ブログの内容を引用する場合は、必ずクリック(タップ)して原典を読んだ上でその真偽を判断した上でお願いします。

2024年09月05日

コメント(0)

-

笹子峠自然遊歩道_05_茶屋編_庚申塔

こんにちは、資料館です。茶屋編の最後は、「庚申塔」です。「野立跡」碑のある峠側の擁壁が峠道と接するところに、写真の石仏があります。風化が進んでいるため、光背部分に刻まれている文字は判読不能で、像容もはっきりとしません。それなのに、これが庚申塔と判断する理由は、足元の左右に猿を配していることによります。干支の申(さる)は、動物の猿にこじつけられ、さらに「見ざる聞かざる言わざる」へとつながり、庚申塔の多くに三猿が刻まれていますが、二猿はもちろん、一猿から十猿、それ以上の群猿が彫られている庚申塔もあるからです。庚申信仰の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)であることを念頭に置いて像容をよく観察してみると….。頭髪は火のように逆立つ焔髪(えんぱつ)に見えてくるだけではなく、生え際の中央には髑髏(どくろ)が、その下の額には三つ目の縦に見開いた眼がぼんやりと浮かんできます。また、光背には線彫りされた四本の手と弓や鉾(ほこ)、宝珠などの法具が見えてくるような気がしてきます。そして、割れてどこかへいってしまった青面金剛像の足元部分には、踏みつけられた邪鬼がいたのではないかとも考えられます。ハロー効果(認知バイアス)のかかった観察結果はさておき、二匹の猿が像を拝むような形でいるので、青面金剛像の庚申塔であることは間違いないと思います。上述したように、風化により傷みが激しく、刻まれている文字が判読できないので、残念ながら、いつ、誰が建てたのかはわかりませんでした。※おまけ中国の道教の教えによると、人間の体内には三尸(さんし)という虫がいて、旧暦で60日に一回巡ってくる庚申(かのえさる)の日に眠りについた宿主の体内から抜け出して天に昇り、天(てん)帝(てい)に宿主の日頃の行いを報告し、その報告の内容によっては寿命を短くされてしまうといわれていました。そこで、人々は庚申の夜は一ヶ所に集まり、長生きするためには三尸の虫が天に昇るのを防がなければと夜を徹して念仏を唱えて夜明けを待ちました。このグループを庚申講(こう)、この行事を庚申待(まち)といいます。庚申待は平安時代からありましたが、民間信仰として庶民の間に広まったのは江戸時代に入ってからで、庚申塔は、庚申待を3年18回続けた記念として日本各地で盛んに建てられました。その形は、文字だけを刻んだシンプルなものから、仏教の本尊である青面金剛像や、庚申の「申(さる)」つながり「見ざる、聞かざる、言わざる」に通じて三猿像を庚申塔に刻んだものまで、様々です。次回はいよいよ笹子自然遊歩道の最終回、「矢立のスギ」となります。

2024年08月27日

コメント(0)

-

笹子峠自然遊歩道_04_茶屋編_明治天皇御野立所跡碑

こんにちは、資料館です。今回は、「明治天皇御野立所跡 碑」です。茶屋跡の石積みの擁壁の前にあります。その左にあるステンレス製の案内板には次のことが書かれています。顕彰の記過ぐる明治十三年六月十九日大帝本縣御巡幸に際し 畏れ多くも此の地天野治兵衛家に御野立あらせられ 聖蹟を永久に残せ給へりと雖も 時代の変遷と文化の発達による中央線の開通は 此の地を過ぐる者をして絶無ならしめ 為めに聖蹟も又口碑に傳ふるに過ぎざりき聖蹟の主 天野治兵衛氏之を慨嘆する事多年其の効空しからず 陸軍大将菱刈閣下の御揮毫を得て 記念碑を建立し以て之を永久に傳へんとす昭和十二年十一月七日※明治天皇御野立所跡記念碑除幕式における笹子村長天野五六様祝辞より抜粋「野立」とは、「天皇や貴人が野外で休息すること」です。ここに書かれているように、1880(明治13)年6月19日、午前7時に黒野田の宿泊所を出立した天皇一行は、矢立のスギの手前にあった茶屋で小休止し、峠を越えていきました。その様子を、『明治天皇御巡幸紀』で確認してみましょう。鳳輦笹子行在所を発す六月十九日。午前七時、笹子駅 行在所御発輦。是日。陰雲濛々朝雨霏。御道筋は笹子駅より駒飼駅に至る二里二町余の間、笹子嶺の峻坂難路なり。御板輿に召させ給いて御出門。(中略)数町にして追分を過ぐ、渓路縈回両山の樹木森々として水声を葉底に聞く。上ること十三町許にして屋宇三四あり、中茶屋と云う。笹子嶺の東面 七時五十分、此に駐駅。野立所天野治兵衛宅側 県官備うる所の富士氷を、銀盆に盛りて 供御す。是より笹子の峻坂となる、絶頂に至まで十二町余。羊腸盤紆、崖坡欹側す、柵を植えて路を護せり。途中に老杉一株あり。尖杪雲を抜く大さ数囲、名づけて箭立杉と云う。(中略)下ること五町余にして甘酒茶屋御野立所 石田権平宅側、笹子嶺の西面、東八代郡日影村地内、又、古茶屋と云う に駐駅。時に午前八時四十五分なり。ここでは、茶屋の名称が「中茶屋」となっています。『甲州道中分間延絵図』の「字中茶屋」との記載と合致します。軒数も3、4と、アバウトながらも絵図に描かれている家屋の数と合いました。天皇は、「中茶屋」で、銀盆に盛りつけられた「富士氷」を食べています。これは山梨県の官吏(役人)が用意したもので、どこから運んできたのかは書いていないのですが、『巡幸紀』の「御用氷」の項を見ると、九一色村(旧精進村、現富士河口湖町精進)産の天然氷を運んできたものと思われます。ここに記述がないのは、県官吏のサプライズだったのかもしれませんね。いずれにしても、ここで天皇は「野立」を行いました。そして、驚くべきことは移動の速度です。午前7時に黒野田の行在所(旧黒野田本陣)を出発して午前7時50分に中茶屋に到着しています。この間、直線距離で約3km。健康な人であれば無理なく歩ける速度です。(時速4km/h)しかし、それは平坦な道の場合であって、天皇一行は曲がりくねった坂道を登っての移動です。距離も伸びるし、負荷もかかります。天皇は板輿に乗っているので霧雨煙る山道の風情を楽しむ余裕がありますが、輿を担ぐ人、荷物を運ぶ人たちは濡れて滑りやすい足元に注意を払わねばならず、心も体も辛く苦しかったと思います。また、峠を越えて古茶屋に到着したのが、午前8時45分。中茶屋から古茶屋まで17町(約1.8km)を55分で移動しています。しかも55分の間には、中茶屋で「富士氷」を食べる時間も含めてです。また、矢立のスギにしても、ただ横を通り過ぎただけでなく、一通りの説明もあったはずです。「羊腸盤紆、崖坡欹側す」道の峠越えにかかった歩行時間はいったいどのくらいだったのでしょうか。涼しくなったら実際に歩いてみようと思います。なお、1880(明治13)年に行われた明治天皇の山梨・大月への天皇巡幸については、過去の記事「甲州街道あるき 大月宿03 明治天皇御召換所阯の巻」を参考にしてください。次回は、茶屋跡に遺された事物の最終回「庚申塔」です。

2024年08月12日

コメント(0)

-

笹子峠自然遊歩道_03_茶屋編_一等水準点

こんにちは、資料館です。前回、「次回は、茶屋跡地に遺された事物について3つ紹介します」と予告しましたが、いつものことで、調べていくうちに書きたいことがいろいろと出てきましたので、一つずつ3回にわたり紹介していきます。今回は、「一等水準点標石」です。写真の手前が麓で、奥が峠です。茶屋跡の道路沿いの石垣が始まる手前、木の根元近くに四つの丸石に囲まれて、四角い石柱の頭部に丸い突起を持つ標石があります。水準点とは、土地の高さを測るための基準となる座標点で、一等水準点は、主に主要国道沿いに約2kmごとに設置されています。地形図では、水準点の標石を上から見た形を図式化して、□の中に・がついた記号で表わされます。1932(昭和7)年に発行された地形図(昭和4年三修)までさかのぼって確認することができました。国土地理院の「点の記」という記録には、99という番号が振られ、1925(大正14)年に選定、標石と4つの防衛石を埋設、標高899.8363mと記されています。ちなみに、写真の標石を囲む4つの石が「防衛石」で、標石の突起を「球分体」といいます。一等水準点がここにあること、また昔の地形図に描かれた道路記号からも、この道がかつては国道だったことがわかります。※おまけ国土地理院の基準点成果等閲覧サービスで、基本情報までは簡単に見ることができます。しかし、右側に羅列されているデータの中ほどにある「点の記情報(作成年月日)」を閲覧するのにはIDを取得してログインしなければなりません。地形図に興味のある方は登録しておくと後々役立つことも多いと思いますが、それほどでもないという方のために、本稿に重要だと思われる項目だけ紹介しておきます。点の記所在 山梨懸甲斐國北都留郡笹子村大字黒野田字笹子俗稱 三軒茶屋線路 從東京 至山梨懸甲斐國甲府市ノ通路所有主 山梨懸地目 道路石質 國産花崗岩防衛石数 四個撰定 大正十四年五月廿六日埋石 大正十四年五月廿七日観測 昭和六年十九日撰定者 陸地測量手 矢野助清埋石者 仝 仝人観測者 陸地測量師 永山圓平標高(m) 899.8363俗称に「三軒茶屋」とあります。前回紹介した茶屋のいくつかある呼称の一つです。線路に「東京より山梨県甲府市に至る通路」とあります。前々回の「峠道の移り変わり」で書いたように、峠道が国道8号とよばれていた時代に水準点が選定されたことがわかります。所有主に「山梨県」とあります。大正14年の選定時は国道でしたが、記録を作成した観測時の昭和6年には県道に降格されていたため、土地所有者が山梨県となっているのだと思います。

2024年08月11日

コメント(0)

-

笹子峠自然遊歩道_02_茶屋編

こんにちは、資料館です。「広報おおつき」7月号に掲載された「大月探訪記 笹子峠自然遊歩道」の解説版その2「茶屋編」です。新田沢に架かる美久保橋を渡り、二つ目のカーブを曲がってすぐの左手に「笹子峠自然遊歩道」の看板があります。ここから入って道なりに進むと、小さな谷と沢を回りこんだ先にある尾根先の下に先ほどの新田沢が見えてきます。道は一間(いっけん)・一尋(ひとひろ)の幅があり、街道として車馬を通すために整備されたものと考えられます。沢を左下に見ながら林の中の道をしばらく進むと、急に視界が開けて、広く平坦な場所に出ます。道が中央を通り、右側には石積みの擁壁と石垣で造成・整地された敷地があり、左側には木製のベンチが数基(台?)置かれています。『甲州道中分間延絵図』でこのあたりを探すと、「字中茶屋」と書かれた地点の街道の両側に数軒の家屋が描かれ、「立場」(たてば)という文字もありました。「立場」とは、宿場と宿場の間の休息地のことをいい、『甲州道中宿村大概帳』にも次のような記載があります。此宿ゟ駒飼宿迄之間立場壱ヶ所黒野田宿地内字笹子茶屋但 黒野田宿江三拾四町駒飼宿江壱里七町三拾弐間また、『甲斐国志草稿』にも、茶屋について次のように記載が見られます。それ(矢立のスギ)より少しく下て茶店四戸あり蕎麦麺餅等を売味淡薄也小仏峠強飯笹子峠の蕎麦麺とて古より名あり茶屋の件数と提供していた飲食物の品目もわかります。ちなみに、地元の名物とされている「笹子餅」((株)みどりや製造)は、この茶屋で売られていた「峠の力餅」に由来するといいます。1902(明治34)年11月に官設鉄道中央線笹子隧道が完成し、翌年2月1日に大月駅-初鹿野駅(現在の甲斐大和駅)が開通、同年6月11日に甲府駅が開業すると、笹子峠を越える人はめっきり少なくなり、茶屋は廃業してしまいました。先の「笹子餅」のパッケージには「創業明治38年」とあることから、おそらく峠の茶屋が廃業したのもその前後と思われます。※明治38年は西暦1905年。※おまけ「笹子茶屋」「中茶屋」の他に「中の茶屋」(『五街道中細見紀(甲州道中)』(1858))という表記も見られますが、ネットでよく見かける「三軒茶屋」という表記の根拠となる江戸期の文献資料については見つけられませんでした。また、提供する飲食について、上記の『草稿』の「蕎麦麺餅等」以外にも、上総国夷隅郡大野村(現千葉県夷隅郡夷隅町)名主、喜左衛門の『甲州道中記』には「中段ニ茶屋有、蕎麦飯餅酒ノ類有」とあります。「蕎麦飯餅酒」の区切りを「蕎麦・飯・餅・酒」とするか、あるいは「蕎麦飯・餅・酒」とするか、悩みます。ちなみに、これが蕎麦飯のレシピです。次回は、茶屋跡地に遺された事物について3つ紹介します。

2024年07月26日

コメント(0)

-

笹子峠自然遊歩道_01

こんにちは、資料館です。「広報おおつき」7月号に掲載された「大月探訪記 笹子峠自然遊歩道」の解説版その1「本文編」です。江戸時代、笹子峠(標高1,096m)は甲州道中(日本橋~下諏訪 45宿 53里)の中で、一番の難所と言われました。黒野田(くろのだ)宿(大月市笹子町)から駒飼(こまかい)宿(甲州市大和村)まで往来するのに、険しい峠道を約500m登り降りしなければならなかったからです。明治時代になってからは、明治天皇の巡幸や国道としての指定、県道への格下げなどをきっかけにして、道幅を広げたり、勾配を緩やかにするために蛇行(だこう)させたりしたために江戸時代の道筋や景観とはだいぶ異なってしまいましたが、蛇行させたことによっていくつかの箇所で部分的に旧道の面影を残すこととなりました。大月市では、中腹に位置する県道212号日影笹子線美久保(みくぼ)橋から矢立のスギに至るまでの部分を整備して「笹子峠自然遊歩道」を造りました。県道沿いに立つ看板をたよりに「遊歩道」に入ると、わずか800mほどの短い距離ですが、沿道にはかつての街道の賑いや変遷を知ることのできる遺物をいくつも見ることが出来ます。沢沿いの道をしばらく進むと視界が急に開け、右側に石積みが現れます。かつてここには茶屋があり、明治のころまで旅人に餅をはじめとする飲食物を提供していました。跡地には「明治天皇御野立所跡」の記念碑が立ち、近くには青面金剛と三猿が刻まれている庚申塔や、この峠道が国道であったこと示す一等水準点の標石などもあります。さらに進むと、県指定天然記念物「笹子峠の矢立のスギ」が樹々の間に見えてきます。厳しい自然の力と火災により満身創痍となりながらも、青々とした葉を豊かに茂らせたその姿は、浮世絵に描かれた時代と変わらない威容を誇り、見るものに力を与えてくれます。2019(令和元)年には、「遊歩道」を含めた笹子峠越の道が文化庁により「歴史の道百選」に追加選定されました。※広報に掲載した文を加筆訂正しています。次回は茶屋について紹介します。※おまけ峠道の移り変わり上記の通り、江戸時代、笹子峠は甲州道中の中で、一番の難所と言われました。1880(明治13)年に明治天皇の山梨巡幸に合わせて道幅を広げるなどの道路整備が行われ、1885(明治18)年には東京~甲府間が国道16号「東京より山梨県に達する路線」として認定を受けましたが、峠越えの苦労は相変わらずでした。※「富国強兵」を掲げ、経済の発展と軍事力の強化によって近代的な国家を目指していた明治政府は、産業の振興と国防上の観点から、道路整備よりも鉄道(中央本線)の建設を重視し、1902(明治35)年に延長4,656mの笹子隧道が完成しました。翌年、官設鉄道が甲府まで開通すると、笹子峠を人馬で越える人は少なくなり、峠道の茶屋や麓の宿場は急速に廃れてしまいました。一方、国道16号は、1920(大正9)年に国道8号「東京市より山梨県庁所在地に達する路線」へと名称変更された後、1929(昭和4)年に大月~甲府間は笹子峠を越えるルートが国道から外され、御坂峠を越えるルートに変更されました。このため、笹子峠越えの道は県道に降格してしまいましたが、道路整備は続けられ、御坂隧道(1931年完成)に少し遅れて、1938年に笹子峠の真下に笹子隧道が開通し、1952年にはふたたび国道20号の指定を受けました。しかし、隧道に至るまでの峠道は未舗装の上に急カーブが連続する狭い道だったためとても便利とはいい難いものでした。1958年、麓の標高700mあたりに新笹子隧道が建設されて有料道路として供用を開始すると、またもや笹子町黒野田~大和町日影間は路線変更がなされました。(1960年施行)その後、1971年に新笹子峠が無料開放されると、峠道は国から県に移管され、県道日影笹子線と名称を変え、現在に至っています。

2024年07月03日

コメント(0)

-

真木お伊勢山散策 大神社

こんにちは、資料館です。『広報おおつき』4月号に「真木のお伊勢山」を掲載しました。「花見の名所」、「富士山のビュースポット」であるとともに、尾根上に5柱の神様が鎮座する「信仰の山」でもあると紹介しました。南側登山口からの、大国主命を祀る「根神大権現」、菅原道真を祀る「天満宮」の2社については説明済みですので、残る5社について補足説明をしていきたいと思います。今回は、「お伊勢山」という山名の由来となった「大神社」です。社殿の東側に設置されている説明板には神社の由来が次のように書かれていました。-----------------------------------大神社の由来当大神社は三重の伊勢に鎮座あらせられる伊勢神宮であり、古来より遍く一般の尊敬を集めている天照皇大神が御祭神であります。国民の総氏神として仰がれ、全国に大神社は一万八千社を数える中の当地であります。奉建はさだかでは無いが真木山福正寺が寛正六年(一四六五)に焼失した時、近くに在って同時に焼けたとの事であり、昔、神明社と言うも現在の大神社と同称である。その後に徳川幕府が農民の心の安住のために穏やかな世が送れるように皇大神宮の御札を各家に奉斎しようとした折り、それをまとめて松の木の地に祀ったとされる。その間約三百年が経過している。その頃に飢饉やら、疫病がはやったのを憂いて悩んだ氏子衆が村を見下ろす高台の(伊勢山)現在地に奉遷したのが(一七五九)宝暦九年となっている。その時の棟札は現存している。古くは真木村と言ったが、上下に別れており、上真木の氏神様となったものである。近い昔、地方相撲は名物として名声も高く、地元はもとより近隣の村から幾多の力士を輩出し、地方相撲の神社として名高かったことは、「北都留郡誌」及び、「ふるさと真木」の書物にも記されている。鎮座地 大月市真木四〇二九御祭神 天照皇大神御神鏡 加賀田河内大掾安正境内地 四五七坪九合七勺明治八年(一八七五) 再奉建設 拝殿大正四年(一九一五) 本殿、拝殿 西向きを南向きにする昭和八年(一九三三) 村社指定昭和三〇年(一九五五) 屋根修理氏子戸数 百九十三戸 崇敬者数 約九六〇人平成十年十一月(一九九八)本殿、拝殿を改築する。ここに由来を書きしるして後世に永く伝えるものである。大神社建設委員会----------------------------------この由来書によると、初めは神明社と称し、真木山福泉寺の近くにあったが、室町時代中期に火事により寺と共に焼失し、江戸時代中期に「高台の(伊勢山)現在地に奉遷した」とあります。「高台の(伊勢山)」をどう読み取るかですが、奉遷(移設)前から高台を「伊勢山」と呼称していたわけでなく、伊勢神宮の主祭神である天照皇大神を祀る神明社を移設したので、総本社の社名にちなんで「伊勢山」と呼称するようになったと解釈するのが妥当かと思います。ちなみに、『甲斐國志』(1814(文化11)年)という地理書には、次のように「御」をつけた「伊勢山」の記述が見られます。----------------------------------〇〔神明社〕 御伊勢山にあり社地縦六拾間横貮拾間除地なり村持〇〔愛宕権現〕 小社 同所『甲斐國志』 巻之七十二 神社部第十七下----------------------------------江戸時代の後期には、大神社ではなく神明社と呼称していたことがわかります。いつから「大神社」としたのかは不明で、氏子さんをはじめとする地区の人たちによる今後の調査研究を待ちたいと思います。ところで「大神社」の御利益ですが、祭神の天照皇大神は国家レベルの願いを聞き届けてくれる神様ですので、原則的に個人レベルの願い事は受け付けてはくれません。そうはいってもムラ社会での民間信仰に於いては、原則は無視され、個人レベルの願い事を何でも受け付けていただけるようです。由緒書きに「飢饉」や「疫病」の文字が見えますから、国土安泰ということで、「五穀豊穣」や「病気平癒」・「無病息災」などの御利益を願っていることが分かります。また、「相撲」にかけて、「必勝祈願」もあったかもしれません。上真木公民分館駐車場にある「五福参り案内図」には、御利益として「家内安全・商売繁盛・五穀豊穣」と書いてありました。なお、大神社へは上真木公民分館館駐車場の東側にある石段の参道を登り直接行くこともできます。

2024年03月30日

コメント(0)

-

節分の柊鰯

こんにちは、資料館です。「広報おおつき」2月号に掲載された「大月探訪記 節分の柊鰯」の増補版です。立春前日の節分は、春の始まりを新しい年の始まりととらえ、大晦日と同様に様々な年越しの儀式や飾りつけが行われます。大月市内でも、昔から鬼を病気や災いをもたらす邪気と見立てて「鬼は外、福は内」と大きな声で唱えて豆をまいたり、ここ近年では恵方を向いて縁起の良いとされる七福神にちなんで七つの具を入れた巻きずしを無言で食べたりなどが各家庭で行われています。一方、最近つとに見かけなくなったのは、「柊鰯」(ひいらぎいわし)という家の門、玄関、台所になどに柊と一緒に鰯の頭を飾る風習です。柊の葉はノコギリ状にとがっているので、これが鬼の目を刺すと考えられ、鬼を寄せ付けないための魔よけとして伝えられてきました。このため、柊の葉には「鬼の目突き」という呼び名がついています。また、鬼は悪臭を嫌い、特に鰯を焼くその臭いと煙を鬼が嫌がると考えられています。つまり、これも豆まきと同じように、鬼=災厄を遠ざけるおまじないの一つといえます。これが一般的な鰯と柊の話ですが、梁川町彦田地区には「すずめ、せっとう、口焼き申す」という言葉が残っています。すずめは小鳥の雀。せっとうは窃盗、つまり泥棒のことです。これは、種を蒔く時期の到来を前にして、穀物をついばみ盗む雀に対し「おまえの頭を焼いて串刺しにするぞ」と威嚇するおまじないの言葉です。この言葉を唱えながら唾を吐きかけて鰯を焼くのですが、残念ながら唾を吐きかけることにどのような意味があるのかはわかりませんでした。今でも、柊鰯を門口に飾り付けるつける家があります。ブラブラして探してみてください。

2024年02月02日

コメント(0)

-

東奥山地区の梵天飾り

こんにちは、資料館です。東奥山の道祖神祭り梵天飾りは予定通り1月14日に建てられました。朝の8時、区長をはじめ、氏子総代、神楽保存会、消防団など40名以上の方々が春日神社の境内に集合し、「柳」や「太鼓」などの飾りつけや組み立て作業に取り掛かりました。11時過ぎに、心柱を支柱に差し入れて掛け声をかけながら二股竿で少しずつ押し上げていき、見事な梵天飾りが建ちあがりました。14時から、区民の方々が参集すると火入れが行なわれ、無病息災等を祈願してどんどん焼きが行われました。梵天飾りは一週間ほど飾られた後に解体され、五色の紙花がついた柳はセット単位(約50cm)で分割し各戸に配られます。各戸では配られた柳を厄除けとして玄関先等に飾り付けます。なお、機織りが盛んだったころ、梵天竿の建っている間は女性たちは機織り作業を休みにしたそうです。東奥山地区の梵天については、「奥山の道祖神祭り」を読み直してください。※おまけ大島の梵天飾りも東奥山の梵天飾りも柳の数は13本でした。平年は12本なのに今年は1本多い理由は「うるう年」だからということでした。しかしながら、厳密に言うとこれは誤りなのではないかと思います。昔ながらの年中行事は二十四節季や旧暦に基くものが多く、「うるう月」が3年に一度存在しました。柳の数は月の数であり、それゆえ「うるう月」のある年は13本にしたのではないかと思われます。根拠とするに足る研究論文等が見つかり次第、再度紹介させていただきます。

2024年01月17日

コメント(1)

-

大島地区の梵天飾り

こんにちは、資料館です。『広報おおつき』(令和6(2024)年1月号)の「大月探訪記」で紹介した、大島地区の梵天飾りについて追記します。上の写真は、今年の梵天飾りです。青空に華やかな姿が映えています。例年と違うのは傍らに簡易的な説明板が設置されていることです。そこには、次のようなことが書かれていました。■左(山側)のパネル■----------------------------------今年も梵天が完成しました。昨年11月から準備を始め、1月6日に建てられ1月14日(日)道祖神祭の際、14時~15時くらいに倒します道祖神祭終了後の梵天様は解体され、飾りや柳の部分は地区内各家々に配られます各家々では魔除けとして玄関先などに1年間飾られ、翌年のどんどん焼きで焼かれます高さ13m柳 上段 5m柳 下段 7m柳や、四方に張ってある下の段の綱は、いつもは12本ですが、今年はうるう年のため13本になってます----------------------------------■右(川側)のパネル■----------------------------------昨年8月実施されたかがり火祭りの際、道祖神祭の際飾られる梵天様の縮小版を3基大月平和通りに飾りました作り方を大島地区で教え、実行委員会、平和通り商店街、浅利長の会などの人達が協力して作りました高さ 5m柳 上段 2m 下段 3.5mこのパネルは、その際PR用に作成したものです・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島梵天様高さ13m柳 上段 5m柳 下段 7m小正月の行事、道祖神祭に合わせ毎年1月5日から15日頃まで、七保町大島の公正屋大月東店西側、農道わきに建てられます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・道祖神祭は無病息災、家内安全、地区の安寧を祈願、子供の成長、学業成就を祈念し「どんどん焼き」を実施その道祖神祭に花を添えるのが梵天様梵天様昭和初期頃まで地区青年団により高さ30mもある大梵天が建てられていた昭和40年後まで地区有志により続けられていたが一旦途絶えていた平成24年(2012年)大島神楽保存会と地区有志により復活・毎年1月5日頃から15日頃まで飾られる・道祖神祭終了後の梵天様は解体され、飾りや柳の部分は地区各家々に配られる・各家々では、魔よけとして玄関先などに1年間飾られ、翌年のどんどん焼きで焼かれる・我々は、先輩たちから受け継いだ地域の伝統を更に次の世代に引き渡します----------------------------------なお、東奥山地区でも14日(日)に春日神社境内に梵天飾りを建てる予定です。※おまけ本ブログの過去の記事もお読みください。畑の中に立つ謎のツリー 2022年01月15日大島地区のボンテン倒し 2022年01月20日

2024年01月08日

コメント(0)

-

岩殿城は最強の城か?

こんにちは、資料館です。NHKの人気番組「日本最強の城スペシャル」で岩殿城が紹介されます。番組内で岩殿城は山頂からの景観を武器に最強の座に挑みます。果たしてどのように評価されるのでしょうか。是非ご覧ください。●放送日時: 2024年1月3日(水) 19時20分~●番組名: 日本最強の城スペシャル 富士山にうっとり!温泉にほっこり!雪景色にまったり! 今こそ行きたい冬の名城8連発●放送局 NHK総合(1Ch)●番宣URL HP X(Twitter)この記事は、見逃し配信が終了する日(1月10日)の次の日に削除します。※おまけテレビ電波塔のある岩殿山頂上(標高634m)は整備され、富士山方向へ広く展望が開けています。畑倉登山口から約40分、展望のきかない山道を登り詰めると、絶景の富士山が目の前に現われます。気温が下がり、山からの展望を楽しむのには絶好の季節となりました。良く晴れた日の早朝に登ると水蒸気も少なく、空の青と雪の白のコントラストが見事な富士山を楽しめます。放送を見る前に行くか、それとも見た後に行くか、あなたはどちら?

2023年12月21日

コメント(0)

-

中初狩の二十六夜塔

こんにちは、資料館です。前回に続き、今回は中初狩上野原地区にある二十六夜塔を紹介します。国道20号唐沢橋に西詰の少し先、南側道上に立っています。高さ75cmあまりで25cm角の柱状をしています。刻まれている文字は次の通り。---------------------廿六夜 得大勢菩薩 享和三癸亥秋九月 願主 小林氏奉岩---------------------享和三年は西暦1803年です。扇山の月待塔より11年前に造立されています。得大勢菩薩は勢至菩薩の別名です。前回説明したように一般的には勢至菩薩は二十三夜待ちの信仰対象ですが、どうやら初狩では二十六夜待ちで(も)祀られていたようです。信仰が地方に伝播していくにつれて少しずつズレが生じてきている証拠の一つとして、とても興味深いものです。ここでも願主(がんしゅ)が小林氏となっています。一人なのか、それとも小林姓を名のる血縁集団なのか、悩むところです。また、二十六夜塔の他にも文字塔や地蔵像、石灯篭などもまとめられて置かれていることから、道を建設する際に移設されたのは間違いなく、月待ちが行われた場所の特定はできません。※おまけ二十六夜塔は非常に珍しく、資料館では大月市内に前回の扇山と今回の中初狩の2基しか確認していません。二十六夜塔に限らず、山中や藪の中に石塔を見つけたら資料館でご連絡ください。

2023年12月16日

コメント(0)

-

扇山の二十六夜塔

こんにちは、資料館です。今回は扇山山中にある「二十六夜塔」を紹介します。山頂から南東方向に下山し、「君恋温泉」の大きな矢印看板と「犬目・大野」「山谷・中野」「扇山」の案内板がある三差路から「山谷・中野」方面へ少し下った西側(右)の路傍にあります。表は東側、つまり道側を向いて立っています。刻まれている文字は次の通りです。「文化十一年(甲戌)」は西暦1814年です。「天」は、石造物の造立年を示す数字の後ろに散見されることから、年と同じ意味を持つと思われます。「サにヽ」は、二十を表します。方に色は、施の異体字です。仲野は中野(現富浜町中野)です。以上のことから、「二十六夜」と大きく刻まれたこの石塔は、文化11(1814)年3月吉日に中野地区の九兵ヱと甚蔵によって建立されたことがわかります。○○夜と刻まれた石塔を「月待塔」といいます。月を信仰の対象として、特定の月齢の夜に集まり、月の出を待ち上天した月を拝む行事を月待ち行事といいます。多くの場合、「講」という組織を結成し、その構成員である「講中」が飲食を共にしたり、念仏や経文を唱えたりしました。本来は信仰にもとづく宗教的行事でしたが、時代が下るにつれてその意義が薄れ、親交をふかめる親睦行事へと変容していきました。月待塔は、その月待行事を長い間回数を重ねてきたことへの記念や、それぞれの月待で祀られる神仏への尊敬や感謝を表すための供養として建立されました。大月市内にある「月待塔」の中でいちばん多く見られるのは「二十三夜塔」です。二十三夜待ちで祀られるのは勢至菩薩で、智恵の光によって人々をもろもろの苦難から救い出すとされています。神道では月讀命(つくよみのみこと)で、こちらは月齢を数えて暦を司ることから、先を読む農耕の神として祀られていました。また、旧暦11月二十三夜は、「霜月三夜」「三夜待ち」と呼ばれ、三が産に通じることから、子宝や子育ての平安を願う女性達によって講が組織されることも多かったといいます。ただし、これは一般的な二十三夜待ちの説明で、開催月やその内容については地域ごと年代ごとに違い、大月市内でもそれぞれの地域で様々な形態で行われていたと考えられます。二十六夜待ちについても、祀られている神仏やその形態が各地で様々な違いを見せます。愛染明王を祀る地域が多く、特に機織が盛んな地域では、「愛染」が「藍染め」につうじることから、染物業者に信仰があったといいます。また、江戸では、陰暦の正月・7月の26日の夜、月光に中に阿弥陀三尊(阿弥陀仏、観世音菩薩、勢至菩薩)の三尊が現われ、その姿を拝むと平素の願いがかなうと信じられ、歌川広重が「東都名所 高輪廿六夜待遊興之図」にその様子を描いています。では、扇山山中にある「二十六夜塔」を建立した二人が信仰対象としたのはどちらなのでしょうか。大月市に隣接する上野原市と都留市には二十六夜山という山があり、その山中にはそれぞれ「二十六夜塔」があります。手掛かりとして、その2つを調べてみました。上野原市秋山の二十六夜山登山口にある看板には次のように書かれています。--------------------------------廿六夜塔平安時代から盛んにおこなわれた廿六夜待ちの信仰の遺習で、旧正月と七月の廿六夜の夜半、月の出を待って拝むと幸運を得ると謂われた。秋山地区でも昔からこの信仰が盛んで、明治廿二年に建立された見事な廿六夜碑が山頂にある。この碑は住民を病気災害から守り、養蚕の守護神として崇められている。---------------------------------この文では月を仮の姿として現れる信仰対象が阿弥陀三尊なのか、愛染明王なのかがわかりません。しかし、無病息災・平穏無事を願ったり、蚕が良く育ち、良い繭ができることを祈ったりしていたことがわかります。また、『秋山村誌』には次のような記述が見られます。--------------------------------夫廿六夜藍膳明王ハ、万民ノ諸悪災害ヲ防御シ、且養蚕ノ守護神ニシテ、信シテ験アルハ辨ヲ俟スシテ人ノ知ル処ナリ、而ルニ、我国養蚕ハ、日ニ月ニ盛大シ、是全ク此業ヲ等閑スルナカレト欲ス、依テ茲ニ諸君ノ賛成ヲ得テ、高金山頂ニ一ツノ供塔(ママ)ヲ安置シ、廿六夜ノ畑海ヲ拝礼、祈願所ト定ム、希クハ四方ノ有志何分ノ寄付アランヿ乞フ但シ毎年祭日、旧三月九月廿六ト定ム明治廿二年旧九月日発起者落合文七原田長三郎『秋山村誌』(1992) p.1358第11編 宗教 第三章 民間信仰 第二節 特殊な民間信仰 二十六夜山--------------------------------高金山(高ヶ嶺山)の山頂に二十六夜塔を建立しようという趣意書です。藍膳明王(愛染明王)を信仰対象としていることがわかります。そして、諸悪災害の防御と養蚕の繁栄を祈願しています。また、祭礼も旧暦の3月と10月となっています。ちなみに、高金山(高ヶ嶺山)は二十六夜山の別称です。ただ不可解なのは、趣意書が「明治廿二年旧九月日」に書かれているのに、山中に立つ「二十六夜塔」には「明治廿二年七月吉日」と刻まれていることです。これをどう説明したら良いものか、誰か教えてください。都留市の二十六夜山の山頂にも二十六夜塔があり、その傍らに立つ案内板には次の文が書かれています。--------------------------------二十六夜山二十六夜山(標高1297m)は、都留市の南東部に位置し、今倉山から赤岩とつらなる尾根の西側に位置する最後の山です。(中略)山名は、江戸時代に盛んとなった旧暦の正月と七月の二十六日の夜に、人々が寄り合い飲食を供にしながら月の出を待つ二十六夜待ちの行事に由来します。この日の夜半の月光に現われる阿弥陀仏、観世音菩薩、勢至菩薩の三尊の姿を拝むと平素の願いがかなうと信じられ、かつては、この二十六夜山の山頂で、麓の村人たちによって、遠く道志山塊から上がる月を拝む月待の行事が行われました。--------------------------------阿弥陀三尊を拝む月待行事であったとしています。これ以上の情報はありません。都留市の観光情報にも同様の記事がありました。さて、扇山山中の二十六夜塔に話を戻しましょう。石塔には神仏の尊名や像、梵字などが刻まれていないため、阿弥陀三尊、愛染明王のどちらを祀っていたのか、それとも両者を祀っていたのかはわかりません。しかし、江戸時代には中野地区を含む郡内地方は郡内織(郡内縞)の産地として養蚕がさかんだったことから、秋山の二十六夜待ちと同様に、藍染めをする染物業者が信仰した愛染明王が、流通経路をさかのぼり養蚕農家に、あるいは養蚕から機織までのすべての工程を行っていた当時の一般農家に受け入れられ、養蚕の守護神として祀られていたではないかと思います。ただ、ここでも不可解なのは、施主として九兵ヱと甚蔵の二人の名前が刻まれていることです。「講」を結成して月待ちを行っていたのなら、個人名ではなく「○○講中」という集団名にするか、無記名であるのが一般的です。だからといって二人だけで「講」を構成していたとは考えらません。「講」の代表者、あるいは石塔の造立を呼びかけた発起人、または資金を出した者、と解釈するのが妥当かと思うのですが、どうでしょうか。なお、石塔のある場所は南向きの尾根上の緩斜面ですが木が生い茂っているため東方向への見通しがききません。ここで、月待ちを行ったとは思えません。この先の扇山山頂は広く、しかも北東方向から南西方向に大きく視界が広がっています。新宿高層ビルやスカイツリー、その先の房総半島まで見通せます。月待ちをするのには絶好の場所です。自分だったらここで月待ちをしたいと思います。※おまけいつものことですが、歯切れの悪い終わり方で申し訳ありません。信仰は、伝播の過程でその時代やその地域の風土によって少しずつ変容していくので、これだと断定することが難しい上に、拠り所とする資料が少ない(無い)のでしかたがありません。一般に知られていることから類推するしか方法がなないので、「思う」・「考えられる」という表現が多くなってしまいます。あくまでも、一つの参考として読んでいただければと思います。民俗学に類することは、遺物・写真はもちろんですが、それを説明できる文献、特にエゴドキュメント呼ばれる日記、手紙、自伝、私的な覚え書きなど、自分のために書いた個人的な文書が貴重な資料となります。古い家や蔵などを整理・解体された時に、大月市郷土資料館に寄贈してもよい地域の歴史や文化に関わるエゴドキュメントがありましたらぜひともご連絡ください。

2023年12月15日

コメント(0)

-

下和田春日神社 その3

こんにちは、資料館です。下和田春日神社の3回目。今回は、本殿胴羽目彫刻についてです。鳥居をくぐり石段を上ったところにある建物が拝殿。読んで字のごとく礼拝などの神事を行う建物です。拝殿を右から回りこむと3つの小さな社が現われます。これが案内板にある「末社」の稲荷神社、疱瘡神社、八幡神社です。本殿は、ちょうど拝殿の真後ろにあります。ここに「春日神」と呼ばれる4神と、「相殿」として建御名方命が鎮座しています。本殿の様々の部位には見事な彫刻が施されていて、装飾彫刻ファンのみならず、一般の人も見とれてしまうほどです。特に目をひくのは、中国の故事を題材にした浮彫の彫刻がなされている胴羽目部分です。東面の胴羽目の超卯国です。「仙人の烏鷺(うろ)・爛柯(らんか)」木樵(きこり)が山中で迷っていると、2人の仙人が囲碁を打っている所に出くわした。木樵がしばらく対局を観戦していると、一人の仙人に「帰らないのか?」と声をかけられた。気がつくと樵の持っていた斧の柄が腐っていた。囲碁に夢中になりすぎると時の経つのも忘れてしまうことを、仙人にとっては短い時間でも人間にとっては悠久の時が経過していることで表しているという中国の故事を題材にしています。限りある大切な時間を有効に過ごせという教えです。なお、烏鷺の烏はカラス色(黒)、鷺はサギ色(白)であることから囲碁の別名として使われます。彫刻をよく見ると、真ん中の仙人が右手人差し指と中指の間に碁石をはさんでいることや、立っている木樵が左手についているのが斧であることがわかりますね。また、仙人を童(わらべ)とした「爛柯」(らんか)(=斧の柄が腐る)という同様の故事もあります。ちなみに、斧の柄のことを柯、朽ちることを爛といいます。こちらは北面の胴羽目です。「桃園の誓い(とうえんのちかい)」『三国志演義』の序盤に登場する劉備・関羽・張飛の3人が、桃園で義兄弟(長兄・劉備、次兄・関羽、弟・張飛)となる誓いを結び、「我ら3人、生まれた日も時も違えども、死する日は同じ事をここに願うなり」と生死を共にする宣言を行ったという創作上の逸話です。信頼し、力を合わせて事にあたることの大切さを教えています。桃の花が咲く下、中央にいる耳たぶの大きいのが劉備、右に座る長いひげが関羽、そして左に座るドングリ眼に虎髭が張飛です。これは西面の胴羽目です。「許由(きょゆう)・巣父(そうほ)」許由・巣父はともに、中国古代の伝説上の隠者。帝堯(ぎょう)からその高徳を認められて天子の位を譲られるも固辞し、汚い話を聞いたとして潁川(えいせん)の水で耳を洗った許由と、そこへ牛に水を与えるために通りかかり、許由の耳を洗う理由を聞くと、汚れた水を牛に飲ませるわけにはいかないとその場を去った巣父を題材にしています。世俗を離れて生活している高潔な人物は、栄達にとらわれず、高い位を嫌うとのたとえらしいのですが、俗世間にまみれて生活している私には、何を伝えたいのかわかりません…..。左上で耳を左手で触っているのが許由、右下の牛をひいて退場使用しようとしているのが巣父です。先述したように胴羽目部分以外の素晴らしい彫刻も一見の価値ありです。※おまけ大月市内の装飾彫刻が素晴らしい神社(いずれも大月市指定文化財)・下町諏訪神社(高尾山諏訪大明神)・朝日小沢諏訪神社(大倉山諏訪神社)後日紹介したいと思います。

2023年12月06日

コメント(0)

-

下和田春日神社 その2

こんにちは、資料館です。下和田春日神社の2回目、「百蔵大明神」についてです。鳥居横の案内板には、神社の由緒について次のように書かれています。----------------------------------当初大同三年(八〇八)七保町下和田百蔵山頂に「百蔵山(モモクラサン)春日大明神」と称し鎮座。徳治元年(一三〇六)に山火事にて社殿炎上、その後文和二年(一三五二)山火事を恐れて神慮を伺い、東梨木戸の現在地に御遷座し、本殿は享保五年(一七二〇)に改築されたものと社記に云う。----------------------------------なるほど、平安時代の初めに百蔵山頂に創建され、「百蔵山春日大明神」と呼ばれていたのですね。そして、鎌倉時代の終わりごろにおきた山火事により社殿が焼失したので、室町時代の初めに今の場所に移ってきたというわけか…。う~ん、そうえば百蔵山頂に「百蔵大明神」と刻字された石碑が一基あったな。というわけで、百蔵山頂で撮ってきたのが上の写真です。----------------------------------------------明治維新百年祭記念百藏大朙神遺跡昭和四十三年三月十四日 氏子一同山梨縣神社庁長 古屋新 書----------------------------------------------銘文中央に「百蔵大明神」とあります。案内板の「百蔵山春日大明神」とは違う神様なのでしょうか。まず、「百蔵山春日大明神」について考えてみます。先頭につく「百蔵山」は「山号」と呼ばれる称号で、他の同名の神社と区別するための住所のような役割を果たします。「山号」は一般的には寺院に多く見受けられますが、「山号」を持つ神社もわずかとはいえ存在します。「春日」は神名で、祀られている神様は当然ながら春日神となります。最後の「大明神」は、「大」が次の名詞にかかる形容詞で、「明神」が神社(神)の格式(ランク)を表したり、神様を尊び敬う気持ちを表すときにつける「神号」となります。つまり、百蔵山にある春日神を祀ったとても格式の高い神社、もしくは、百蔵山にあるとても尊い神様である春日神を祀った神社、ということですね。次に、「百蔵大明神」です。その前に、毎度おなじみの『甲斐国志』には下和田春日神社がどのように書かれているのか確認しておきましょう。---------------------------------『甲斐国志』 巻之七十二 神社部第十七ノ下百蔵山春日明神(下和田井尻ニアリ)本村氏神ナリ地蔵立像アラハゝキ貮躰(衣冠形坐像)背後ニ文明十五(癸卯)ノ銘アリ十六善神壹幅天文八(己亥)年ノ裏書アリ神剣壹振銘曰甲斐国都留郡宮谷郷百蔵大明神為御剣天文十七年十一月吉日於駒橋元近作之△花井寺ハ社ノ西隣ニアリ安貞二年ヨリ宝徳年中マデ書写スル所ノ大般若経六百巻ヲ蔵ム其巻末ニ筆者ノ姓名及神主ノ名ヲ記シタレハ此経ハ明神ニ奉納シテ花井寺ハ社ノ別当職ナルベシ此ノ寺寛和二(丙戌)年創造トアレバ別当職タルコト久シキコトニシテ此社ノ旧キコト可知ル 応永中絶学祖能禅師住持タリシヨリ改メテ禅刹トナリ塩山ノ末院トナル今ハ社僧ナク神主ノミ神領畑壹段四畝七歩祭礼七月廿六日十一月十五日神主ハ奈良大和〔以下略〕--------------------------------------「明神」に、形容詞の「大」がついていません。江戸時代には「大」をつけてよんではいなかったようですね。また、祭礼の日も違っています。気になるのは、花井寺の説明部分にある「花井寺ハ社ノ別当職ナルベシ」の文言。これを理解するのには花井寺の記述を読まなくてはいけません。----------------------------------------『甲斐国志』 巻之九十 仏寺部第十七下水上山花井寺(下和田村)臨済宗山梨郡塩山向岳寺末〔中略〕開山絶学無能禅師是レ禅法ノ開祖ニシテ是ヨリ先寛和二(丙戌)年神主奈良某大檀那トナリ創造ス盖シ真言ノ精舎ニシテ百蔵明神ノ別当職ナルベシ〔中略〕応永中無能禅師来住ス初メテ禅法ヲ唱フ此ノ時改宗シテ臨済宗ノ禅刹トナリ向岳寺ニ属ス〔後略〕----------------------------------------花井寺は、寛和二(986)年に百蔵山春日大明神の神主奈良某(なにがし)が大檀那(パトロン?)となり真言宗の寺院として創建し、応永年間(1394~128)のどこかで臨済宗に転宗したとあります。そして、それは「百蔵明神ノ別当職ナルベシ」ともあります。おっと、ここでは「百蔵明神」と書いてありますね。はからずも、「百蔵山春日大明神」、「百蔵山春日明神」、「百蔵大明神」、「百蔵明神」と呼び方は違うけれども、同じ神様である春日神を指していることがわかりました。では、この「別当職」とは何でしょうか。「別当職」とは、神社の役職の一つで、神社に属しつつ仏教儀礼を行う僧侶を「別当」といいます。ちなみに、「別当」のいる寺院を「別当寺」といいます。「神社で仏教儀礼を行うの?」と思われる人も多いと思いますが、江戸時時代以前には、「神と仏は一体である」という考えのもと、同一敷地内(境内)に神社と寺院が併設されたり、神前での読経や仏像を神体として祀るなどがあたりまえに行われていました。これを「神仏習合」といいます。先に引用した『甲斐国志』の「百蔵山春日明神」の説明の中に、祭神はあたりまえのこととして省略されているのに、「地蔵立像」を所蔵していることが書かれているのもこのためによります。参考までに、総本社である春日大社もかつては興福寺と「神仏習合」の関係にありました。「神仏習合」が出てくると、本地垂迹説や修験道との関わりも気になります。総本社である春日大社では春日4神にそれぞれ本地仏を充てていましたし、春日大社の春日山(花山・三笠山)も山岳信仰の修行場・霊場でした。分社である下和田春日神社も、「明神」という神号や、鳥居の形式が「両部」であることから、本地垂迹説」に基づいて祭神を「仏が仮の姿で現われたもの」として信仰されていたと思われます。ただ、いつからその信仰が始まったかについては、残念ながらわかりません。また、修験道についても、下和田春日神社も創建から焼失するまでの500年間も山頂に社が山頂に置かれていたことから、山岳信仰があったのだろうと考えられますが、こちらも推測の域をでません。これ以上進むと、どんどん沼にはまっていきそうなので、「神仏習合」「本地垂迹説」「修験道」についての詳しいことはグーグル先生に聞いてみてください。※次回予告「殿本殿透彫胴羽目彫刻」についてです。これが、実は下和田春日神社について紹介したかった本題です。※おまけ春日大社と興福寺の「神仏習合」の関係についてはこことここです。春日大社と山岳信仰についてはここです。

2023年12月05日

コメント(0)

-

下和田春日神社 その1

こんにちは、資料館です。百蔵山の麓にある下和田の春日神社へ行ってきました。猿橋駅から徒歩でおよそ30分。桂川にかかる宮下橋、葛野川にかかる百蔵橋を渡るまでは平坦、もしくは若干の下り勾配ですが、そこから先はかなりの坂道を上ります。高低差は70mほどですが、歩き慣れていないと結構きつく感じます。車で行かれる方は春日神社の西に駐車スペースがあるのでそこを利用するといいでしょう。さて、春日神社の朱塗りの立派な鳥居。控柱を持つ、明神鳥居系の両部鳥居という形式です。「春日宮」と書かれた扁額が掲げられています。右脇には由緒書きの案内板。内容は次の通り。-------------------------------------春日神社鎮座地 大月市七保町下和田字東梨木戸一二二五番地祭■神 天児屋根命(アメノコヤネノミコト)、同姫大神(ドウヒメオオカミ)、武甕槌命(タケミカズチノミコト)、経津主命(フツヌシノミコト)、相殿建御名方命(アイデンタテミナカタノミコト)末■社 疱瘡(ホウソウ)神社、八幡神社、稲荷神社由緒・沿革当初大同三年(八〇八)七保町下和田百蔵山頂に「百蔵山(モモクラサン)春日大明神」と称し鎮座。徳治元年(一三〇六)に山火事にて社殿炎上、その後文和二年(一三五二)山火事を恐れて神慮を伺い、東梨木戸の現在地に御遷座し、本殿は享保五年(一七二〇)に改築されたものと社記に云う。現在の本殿は文化六年(一八〇九)に新築、外壁彫刻は天保二年(一八三一)に施されたもので、文化財級の見事さで知られている。拝殿は昭和一四年(一九三九)に新築されたもの。元旦祭 一月一日例祭日 七月吉日新嘗祭 十一月二十三日----------------------------------------神様の名前に仮名(カナ)がふってあります。また和暦には西暦も併記してあります。読み手に優しい案内板です。この案内板に書かれた内容に沿って、春日神社を数度に分けて紹介していきます。ただし順不同です。まず初回は、祭神からです。祭神として5柱の神が祀られています。そのうち、天児屋根命、同姫大神、武甕槌命、経津主命の4柱は、総称して春日神(かすがのかみ)と呼ばれています。そう、あの有名な奈良県奈良市の春日大社と同じ神様です。というか、この下和田春日神社は、春日大社を総本社とし、分霊した春日神を祀る全国各地にある分社のうちの一つです。ただ、春日大社と違うのは4柱の並び順。春日大社の方は、祀られた社殿の並び順で、武甕槌命、経津主命、天児屋根命、同姫大神となっています。この違いの理由については残念ながらどこにも書いてありません。手掛かりは、それぞれの神様の神話と性格、ご利益にあるのかもしれません。武甕槌命、経津主命の2柱は「国譲り」の際の軍神で、主たるご利益は勝負事。天児屋根命は、天の岩戸の前で祝詞を奏上した言霊の神で、主たるご利益は国土安泰。同姫大神は、特定の「同姫大神」という名の固有の神ではありません。「同」は直前の語句を受けて、「この」または「その」という指示代名詞。そして、「姫」は妻や娘を指します。つまり、天児屋根命の妻である神様で、ご利益は夫と同じ国土安泰、そして夫婦であることから子孫繁栄か?それぞれの神様についてもっと深堀りしたい人はグーグル先生に聞いてみてください。総本社は中臣氏及び藤原氏の祖神(おやがみ)である天児屋根命を守るために軍神である2神を前に置き、妻を後ろ(奥)に置いたのかもしれませんが、ご利益から考えると、分社の場合はその地域の人にとって切実なものが上位にきます。すると、勝負事よりも日々の生活の安泰が一番の関心事になります。国土安泰。つまり、天変地異が無く、五穀豊穣、子孫繁栄、夫婦和合が何よりも大事。ということから、天児屋根命、同姫大神が上位にきて、武甕槌命、経津主命と続くのだと思いますが、いかでしょうか。さて、5番目の神様の相殿建御名方命。「相殿」とは同じ社殿に2柱以上の神を合わせて祀ること。つまり、神名は建御名方命です。国津神の建御名方命は「国譲り」の際に、天津神の武甕槌命と闘い、敗れた神です。ちなみに、建御名方命は武田信玄が崇敬した諏訪大社の主祭神です。ライバル同士が同じ屋根の下に祀られているのはどうしてなのでしょう。ノーサイドの精神からなのでしょうか?また、一つハテナが増えてしまいました。※次回予告「百蔵山(モモクラサン)春日大明神」についてです。※おまけ山梨県神社庁の下和田春日神社の紹介文はここです。

2023年11月30日

コメント(0)

-

御嶽沢の地蔵尊 七保町葛野

こんにちは、資料館です。『広報 おおつき』9月号に掲載された「大月探訪記」<御嶽沢の地蔵尊>の補足説明をします。まずは、原稿文です。-----------------------------1935(昭和10)年9月26日、5日前から降り続いた豪雨が止んだ日の早朝、七保村の御嶽沢で土石流が発生し、大音響とともに下流の集落を襲いました。葛野川の氾濫の様子を御嶽沢橋から見ていた人や、橋近くの家で雨のために延期されていた葬儀の準備をしていた人たちなどが巻き込まれ、翌27日の新聞には「生埋め十九名 葬式準備中四家族が遭難」との見出しのついた記事が掲載されました。さらに、29日の新聞は、「葛野の遭難者を発見 神奈川県下で八名」として、犠牲者が桂川・相模川を流れ下り大磯海岸・平塚海岸で発見されたことを伝えています。死者・行方不明者数の内訳はわかりませんが、重軽傷者を多数出し、家屋4戸と共同水車小屋3棟が流失する大惨事となりました。写真の地蔵尊は、この時の犠牲者を慰霊し、再び土石流の災禍に見舞われないことを願い、七保村民の手により建てられました。-----------------------------次に、地蔵尊の台石正面に刻まれている建立の理由と祈りです。-----------------------------昭和十年九月二十六日御嶽沢崩壊大惨事ニ遭遇ス七保村七百有余人ノ得志特志ニヨリコノ尊像ヲ建設シ以テ諸霊ノ冥福ヲ祈ル願ハクハ災禍ノ再ヒ無カラシメンコトヲ-----------------------------また、向かって左の石燈籠の前面には「破諸闇」、右の石燈籠には前面に「清浄光」その裏には建立年の「昭和十年十二月吉辰」が刻まれています。それでは、事実の確認をしていきましょう。「1935年9月21日 台風」で検索すると、国交省関東地方整備局のHPに利根川上流の群馬県烏川流域で発生した水害「烏川災害」の記事がありました。台風の進路図や群馬県の被害状況等が掲載されていますが、本文中の「24日朝から26日夕方まで豪雨が継続しました」とあるのは、別添資料の日雨量(グラフ)と照合すると、26日には雨量の記載がないことから、正確な表現ではないと思われます。また、「昭和10年 山梨 水害」で検索すると、山梨県立博物館の水害学習のワークシートの年表と、甲府市防災情報WEBの災害史年表の記事がありました。県立博物館のワークシートは「明治40年の大水害」がメインで、1935年の水害については年表中に「9/21~26 台風と前線による記録的豪雨(総雨量420㎜)で全県に著しい被害。死者39人。各所で堤防・道路の流出・決壊・破損。」とあるだけで、地区別の被災状況については記述がありません。甲府市の年表には、「台風 21日~26日までの総降水量 甲府 419.5mm、河口湖 522.9mm、日最大降水量 甲府 185.5mm、河口湖 163.3mm。死者39人、負傷者21人、家屋全・半壊116戸、流失107戸、橋梁163箇所、堤防・道路の流失・決壊・破損1,112箇所、田畑流失・浸水5,483ha市内各河川が氾濫、荒川堤防が決壊し、西部から南部が被害」とあります。こちらは、観測地点の降水量が示されていますが、地区別の被害の内訳はありません。いずれにしても、1935(昭和10)年9月21日から26日にかけて雨が降り続き、群馬県や山梨県に甚大な被害をもたらしたことが公的な記録で確認することができました。では、大月の被害状況はどうだったのでしょうか?残念ながら『大月市史』には記述がみられませんでした。本ブログでたびたび引用する『大月市の石造物』(大月市文化財審議会編集 1993)の巻末付録「二、石造物の由緒・伝説等」に、地蔵尊建立の由来として、水害の状況を審議会委員の奈良文一氏が次のように書いています。-----------------------------午前六時三十分頃、この橋の御嶽沢の上流、六角沢(釜土場ともいう粘土層)が崩れて雨水、土砂を蓄めていたと思われる堰が切れ、更に大田原・正原の二つの耕地の崩壊をさそって大音響と濛々たる土煙をあげ怒涛の速さで押し下ってきた。避難の間もなく流失家屋四戸、水車三棟、行方不明者十九名、ほかに生埋めになったが救出されたもの、または、かろうじて逃げおおせたが重軽傷を負ったものなど多数で、またたく間に修羅場と化してしまったという。行方不明者の多くは流されて遠く大磯海岸で発見されたものもある。(中略)すでに納棺されていた故人も喪の家もろとも流出し、泥だらけの白装束で上野原地内の桂川で発見されたそうである。-----------------------------また、郷土史家の鈴木美良氏も、自著の『葛野川物語』(1999)で、「水難者供養の地蔵尊」として被害状況を次のように書いています。-----------------------------二十八日には大磯署より連絡があり、大磯・平塚海岸で六遺体を収容できた。この大水害によって死亡した人は十四人、流出家屋は四戸、水車小屋三棟の大被害となり、(後略)-----------------------------そして最後に、『ふるさと葛野のあゆみ』(鈴木伝一編著 1980)です。「山津波の惨害」という章題で、「概況・惨害の原因・被害の状況・救恤・死亡者の氏名・家屋流出者の氏名」の項目を立てて詳しく書き綴っています。文末には「以上は筆者の記憶と昭和十年九月二十六日、二十七日、二十八日、二十九日付の山梨日日新聞の記事を参考に記述した」とあり、自身が体験者であること、記憶を新聞記事という客観的な根拠に基づいて整理していることを明示しています。また、不鮮明ながらも実際に引用した新聞記事の切り抜きも図版として掲載され、かろうじて見出しを読み取ることもできます。さらに、発行者が葛野西東長寿会・葛野ふるさと学級であることから、鈴木伝一氏が当時の体験者から聞き取りをしていることも容易に想像されます。一読すると、前掲ニ書は本書をもとにして、その要約と推量で書かれていることがわかります。抜粋になりますが、被害の状況についての記述は次の通りです。-----------------------------老若男女が十九名が濁流に呑まれて「あれよ」という間もなくその姿を消してしまった。二十六日夕刻までに、清水みつ子さん他七名を発掘し、葛野小学校に安置。この日(27日)は鈴木保利さんが救助されたほかは、なおこの時点では十名のゆくえ不明者があった。この日(同日)神奈川県大磯町の海岸に漂着した六個の溺死体は、(中略)身元不明者の漂着者として付近の寺に仮埋葬した。次いで、二十八日早朝犠牲者捜査に出動した消防組員等が仮埋葬した犠牲者を調べた結果、岡部徳密さん、矢竹よね子さん外二名と判明したので家族を招致して遺体を引き取った。こうして埋没された犠牲者の死体は、二十七日までに発掘されたもの、桂川に漂着して発見されたもの、または大磯海岸まで漂着したもの等だいたい収容されたので各団体は、二十七日をもって一応発掘作業を打ち切った。-----------------------------この後、-----------------------------さらに二十八日に至って平塚、大磯方面に遭難者が漂着したとの知らせに接したので、関係者は同地に急行した。-----------------------------と続きますが、葛野の犠牲者だったのかについては書かれていません。「死亡者の氏名」の項には、14名の氏名が書かれています。先の引用文中の犠牲者に出てくる、清水みつ子、鈴木保利、岡部徳密の3人の氏名はありますが、矢竹よね子の名はありません。但書に「菩提寺 福泉寺に葬られた人々のみを記す」あることから、矢竹よね子は福泉寺の檀家ではなかったのかもしれません。となると、鈴木美良氏が「死亡した人は十四人」と断定するのは誤りで、死亡者数は十五人以上となります。正確な死亡者数の記載が無いため、広報では「死者・行方不明者数の内訳はわかりません」という表現にしました。また、「家屋流出者の氏名」には4名が記載され、続いて「外に共同水車 三棟」とあります。ただ、わからないのがその下に「以上六戸」とあり、計算が合わないことです。広報ではこの部分は「家屋4戸と共同水車小屋3棟が流失」という表現にしました。広報原稿を執筆するのにあたって、当時の「山梨日日新聞」の記事が読むことができれば、何か新しい発見があったかもしれないのですが、所蔵している山梨県立図書館は遠く、手を抜いてしまったことが今更ながらに悔やまれます。機会があれば、県立図書館へマイクロフィルム資料を見に行こうと思います。※おまけ「御嶽沢の地蔵尊」は、『広報 おおつき』8月号に掲載した「浅川慰霊並災害復興之碑」とともに、国土地理院HPの地理院地図(電子国土Web)に「自然災害伝承碑」として掲載されています。国土地理院HPから「地理院地図を見る」クリックすると地理院地図(電子国土Web)が開きます。次に左上の「地図」と書かれたアイコンをタップ・クリックするとメニューが出ますので、「災害伝承・避難場所」を選択します。さらに、「自然災害伝承碑」、「土砂災害」と選択していくと、地図上に災害記念碑の地図記号が表示されます。あとは、調べたい場所をズーム・スワイプしてさがし、地図記号をタップ・クリックすると写真と説明が現れます。残念ながら地番や住所番号は表示されませんが、地図上で場所は確認できるので、目的地へはたどり着けるはずです。大月市内には、2023年9月現在で「自然災害伝承碑」が3つ掲載されています。先の2つと、明治40年の大水害の際、笹子川支流の大鹿川が氾濫し押し出された「大鹿川の巨石」です。こちらについては、またの機会に紹介したいと思います。「自然災害伝承碑」についての学習を深めたい人は、次のWeb記事を読んでください。内閣府防災情報のページ国土交通省国土地理院 自然伝承碑台風13号は大月市に大きな被害をもたらすことなく去っていきそうですが(午後2時現在)、日頃からハザードマップ等で、自宅・職場などの日常生活の場所にどんな自然災害のリスクがあるのか確認しておきましょう。

2023年09月08日

コメント(0)

-

畑倉と藤沢の岩船地蔵

こんにちは、資料館です。今回は、「広報 おおつき」6月号の「大月探訪記」で紹介した「岩船地蔵」の補足説明をします。船に乗った地蔵を「岩船地蔵」といいます。近県各地に残る「岩船地蔵」の多くは、「下野の国岩船地蔵念仏踊り」がその地に巡ってきたことを記念して造立されました。市内に所在が確認されている三体のうち、賑岡町岩殿地区の「岩船地蔵]については、広報や本ブログでも紹介しましたので割愛し、賑岡町畑倉地区と初狩町藤沢地区にある二体について紹介します。トップの写真は畑倉地区の曹洞宗幡倉山法幢寺にある岩船地蔵です。境内ではなく、山門の向かって左側に立つ三界万霊塔の後ろにあります。船長は約80cmで、船の高さ20cm、船の底より首までの高さは65cmとだいぶ小ぶりです。地蔵像は船に対して横を向いて乗り、左手に宝珠、右手には錫杖を持っています。頭部は亡失し、替わりに丸石が置かれています。背面には上の写真のように「弘化四丁未 施主村中」と刻まれていました。弘化4年は西暦で1847年です。ここで大きな疑問が湧いてきました。郡内で「念仏踊り」が流行したのは、後述するように享保4(1719)年の6月から7月にかけての頃と考えられています。それから100年も後に「念仏踊り」の記念碑として造立するものなのか、ということです。100周年でもないし、この時代の暦である干支で数えて2回目の還暦(大還暦=120周年)でもありません。「念仏踊り」の記念碑でなければいったい何なのか?残念ながらその由緒を知る人は今となっては誰もいません。こちらは藤沢地区にある岩船地蔵です。西側斜面上にある墓地入口の左側にあります。、船長は60cmで、船の底より頭頂部までの高さは70cmです。左手にあるはずの宝珠は欠損していますが、右手には錫杖をしっかりと握っています。見ての通り頭部と胴体のバランスが悪いのは、後年の修復によるものと思います。西日を強く受けるためなのか風化が激しく、造立年代などの刻字は見受けられませんでした。※おまけ 『裾野市史研究 第5号』(1993),「歴史を調べる楽しみ -岩船地蔵捜索記-」(閲覧日:2023-07-27)「岩船地蔵」について詳しく知りたい方は、上記の民俗学者の福田アジオさんの講演記録を読むといいと思います。講演をまとめた文章なので、少し冗長ですが、岩船地蔵について初めて学ぶ人にとっては、ていねいで分かりやすいと思います。p.3に「岩船山地蔵様享保四亥の七月郡内より須走村へ御越被遊」と書かれた古文書を紹介し、p.17には相模から郡内を通り、須走へと抜けていくコースを推論しています。また、p.10あたりから念仏の様子が細かく描かれ、p.14には記念碑として「岩船地蔵」が造立されたことに触れています。なお、福田氏は栃木県岩船山高勝寺から岩船地蔵が送り出されたという説に対して、あるいは高勝寺がお布施を募るために念仏信仰を広めたという説に対して、寺にはその記録が無いことから、大きな疑義を呈しています。ぜひともご一読ください。

2023年07月28日

コメント(0)

-

にっぽん百低山「岩殿山・山梨」に出演しました。

こんにちは、資料館です。6月7日(水)にNHKで放送された『にっぽん百低山「岩殿山・山梨」』に、資料館スタッフが出演しました。NHKプラスで14日(水) 午後0:43 まで視聴可能です。ここをクリック(タップ)してください。なお、本記事は配信終了後に削除します。

2023年06月07日

コメント(0)

-

真木お伊勢山散策 天満宮

こんにちは、資料館です。今回のブラブラは、お伊勢山の天満宮です。根神神社を包み込んでいる杉林を抜け、尾根伝いに進んでいくと、すぐ前方に鳥居が見えてきます。二つ目の神社、天満宮です。石造りの神明鳥居から続く石畳の参道の先には社があり、社の手前、向かって左側に紅梅、右側には白梅が植えられています。そして社の左にの奥には何やら石像が立っています。まずは、右側に建つ由来碑を読んでみましょう。--------------------------由来碑天満天神、この神様の正体は平安王朝の全盛の九世紀の末から十世紀の初めにかけてたぐいまれな才能をもち、文人、政治家としての菅原道真である。承和十二年(八四五)に生れ少年時代から当代随一の文学者として崇め祀り手習いの神様として明治三十六年上真木区内お伊勢山の南端に祀る、以来子供達の勉学の神として真木地域の子供達が祭典行事盛大に行い大きなふき流しの幟を立てて生の木枝をいぶし焼空をもこがす程の炎焼いっせいに大声で気勢をあげ勇気を鼓舞し合った昭和初期戦火の非常時となり祭典も自然廃止となる敗戦五十余年変革の時代少年の道徳教育向上の為神社改修を志ざし御霊を慰めることといたしました。---------------------------------天満天神とは、学問の神様として知られる菅原道真に贈られた神号です。菅原道真を祭神とする神社は全国各地にあり、その社名も「天満宮」・「天満神社」・「天神社」・「菅原神社」等々、いろいろな呼び方があります。真木地区にも、沢中や下原、小佐野に「天満宮」があり、それぞれ「天神講」の行事を行いました。----------------------------------お天神様 矢貝定治(七十七歳)「お天神講」といえば、昔の少年の頃の自分がなつかしく思い出されます。その頃は下原のお天神山は前が柴山でした。曲がり曲がった道の角に、行燈を立てて燈をつけたので、夜はとてもきれいでした。大勢で道造りをしたり、沢中河原から石を運んで、石垣を作ったりしました。大人の世話にならずに、子供だけでお祭りを仕上げました。赤白の幟を十本ぐらい立てて、沢中も小佐野も上真木も、ひと目に見えるので、競って立派にしたものでした。宿の座敷にいっぱい布団を敷いて、仲良く寝ました。夜の明けるのを待ちかねて、前に用意しておいた桑ゼッピャアをどんどん燃やして、その上に青松葉を積んで狼煙(煙)をあげる競争をしました。煙が村の上を太い筋になって流れて壮観でした。七十六歳の今、思い出しても心が高ぶります。(後略)『ふるさと真木』(真木公民館・真木老人クラブ連合会 1983)------------------------------------形は違いますが、真木ばかりではなく、「天神講」の行事は各地域で行われていました。果たして、現在も行われているか、寡聞にして知りません。左奥に立っている石像は、二宮尊徳です。おそらく学問つながりで造られたのではないかと思います。二宮尊徳については、改めて稿を起こす予定ですので、今回は傍らに立つ顕彰碑を紹介するにとどめておきます。--------------------二宮尊徳顕彰碑二宮金次郎(のちの尊徳)天明七年(一七八七)七月二十三日相模国足柄郡柏山村の農家に生まれる。わづか五歳の少年にして論語や漢文を読み、又勤倹譲の生活信条を守り一家をささえ各領地の復興を成しとげ偉大なる功績をあげる。安政三年七十歳にして息子弥太郎にゆづり没す。明治、大正、昭和に亘り小学校国定教科書等に道徳を教え、正しい勇気、強い意志、慎重な計画、たゆまぬ努力こそいつの時代の子供たちにとって学ぶべき手本にちがいない。小学当時の唱歌を忍ぶ---------------------------------------※おまけ幼少より文才に優れ、朝廷においては政治的手腕を発揮し、右大臣まで上り詰めるものの、権力闘争に敗れて太宰府へ左遷され、その2年後に失意のうちに没した菅原道真。都落ちした菅原道真が京都の北野天満宮に神となって祀られているのはどうしてか?「東風吹かば にほひをこせよ 梅花 主なしとて 春を忘るな」と、「梅は飛び 桜は枯るる 世の中に 何とて松の つれなかるらん」の二首の意味は?そして、「飛梅伝説」「飛松伝説」とのかかわりは?などなど、真偽のほどは定かではないが、面白いエピソードがいっぱいです。まずは、北野天満宮、太宰府天満宮のHPで基礎知識を得てから、グーグル先生に教えてもらってください。

2023年05月13日

コメント(0)

-

真木お伊勢山散策 根神大権現(子之神社)

こんにちは、資料館です。今回のブラブラは真木のお伊勢山です。真木のお伊勢山は、上真木地区の東側の尾根にあり、富士急バスの「辻」バス停から東へ2ブロック先に南端の登り口があります。高齢者福祉施設大月富士見苑南の墓地までの距離にして600m、高低差60mの緩やかな尾根筋には4つの神社が連なり、様々な願い事ができます。また、左を振り返れば絶景の富士が望め、春先には梅や桜の花々も楽しめます。そしてうれしいことに、中間地点の大神社近くには、とてもきれいな洋式水洗トイレもあり、安心してブラブラを楽しむことができます。なお、この尾根については、「大神尾根」と呼ばれていた記述が『ふるさと真木』(真木公民館・真木老人クラブ連合会 1988)にありました。さて、初回は南端にある「根神大権現」を紹介します。登り口からすぐの所に、小さな石の鳥居と、その奥に杉の大木に囲まれて覆屋を持つ社があります。鳥居の扁額には「根神」とあり、社殿脇には次のような由緒を記した板碑が建っています。--------------------------------根神大権現(子之神社(ねのかみしゃ))の由来当神社は、お伊勢山の南登山道入り口に位置していて、御祭神は大国主命である。日本神話の中で大国主命による根の国訪問の記述があり根神大権現の名称はその神話に由来するものと思われる。祭祀された時期は不明だが、当神社境内の御神木(夫婦杉)の樹齢と一致していると思われる。社殿内に現存している一番古い木札は寛政年間のものであり、文化年間に編纂の甲斐国誌(ママ)にも記述がみられる。根上家、幡野家ではみ祖のご遺志を尊びこのお社を鎮守となし代々祭礼を行っている。縁結び、子宝の神として爾来、近在の人々の信仰をあつめている。小林浩治氏をはじめ氏子の皆様のご尽力により当神社の整備改築工事が完成したことに感謝の意を表し、ここに由来碑を建立する。平成十五年四月吉日幡野伸夫根上 茂--------------------------------碑文中、「文化年間に編纂の甲斐国誌(ママ)にも記述がみられる」とあるとおり、『甲斐国志』巻之七十二 神社部第十七下に「[子ノ神]林ニアリ 百姓持」との記述があります。「林」はこの社の立つ地域の字(あざ)名で、『甲斐国志』(文化11年(1814年))の時代には「子ノ神」とよばれ、表記されていたことがわかります。また、「百姓持」(ひゃくしょうもち)とは、個人もしくはその一族が祀っていたことを示しますが、官本である『甲斐国志』に載るくらいですから、私的な「屋敷神」のレベルを超えて、地域の信仰を得ていたと考えられます。しかし、祭神としている大国主命や根神大権現についての記述はありませんでした。碑文に書かれている、根神大権現の名称由来としてあげる神話とは『古事記』(和銅5(712)年)のことです。その「根の国訪問記」には、ネズミ(子)が神の使いとして火の海に包まれた大国主命を救うくだりがあります。ここを根拠にして、「根」と「子」は字音(発音)が同じであることから、「ね」の漢字表記に揺れが起き、「子之神社」(子ノ神)が「根神大権現」とも称されるとしています。この部分については、「権現」についての説明が不足している感があるので補足しておきます。「権現」とは、「日本の神々は本地(ほんじ)である仏が権(かり=仮)の姿で現れたもの(垂迹)」との考えにもとづく仏教側からの神の称号(神号)です。そして、神号は神本来の名前ではなく山名や地名、神社名につけられるのが一般的でした。神仏習合思想の一つである「本地垂迹説」といわれるこの考えは、平安時代中期から始まり、江戸時代の終わりまで全国に流布しました。このことから、根神大権現とは、「子之神社」(子ノ神)が表記ゆれを起した根神社(根之神社)に神号である権現が組み合わされたのではないかと考えられます。。つまり、子之神社=根神大権現(社名)、大国主命=根神大権現(神名)というわけですね。※社名と神名を混同しないように、社名を表すときには○○権現社とつけることが多い。ただし、この考えは、先に「子之神社」があることを前提にしています。反対に、先に「根神(子神)大権現」があって、明治維新の際に「子之神社」に社名変更された可能性も残ります。いずれにしても、根神大権現という表記がいつから用いられたのかを知る資料を寡聞にして知りません。同様に、大国主命(根神大権現)を仮の姿とする本地仏(ほんじぶつ)を知る手がかりもありません。もしかしたら、社殿に現存しているとある木札に書かれているかもしれません。確認したいと思います。社の周りには石棒が数多く置かれています。このことについて、真木公民館・真木老人クラブ連合会が発行した『ふるさと真木』には次のように書いてあります。--------------------------------上真木 子の神社 天野義昌(七十六歳)上真木の東山の下に、三本の大杉が高く立っている。この大杉の下に、「子の神社」(ねのかみしゃ)がある。詳しい記録はないが、神社の中にある木札を見ると、一番古いものが寛政元年であり、今から百七十年位前の木札と思われる。この神社の境内には遺産の石棒があり、その中でも特に立派なものは、持ち去られてしまっている。(後略)『ふるさと真木』(真木公民館・真木老人クラブ連合会 1983)--------------------------------石棒は、縄文時代の中期(前3000~前2000年)以降に作られた磨製石器の一つです。石棒には男性器を写実的に表現したものがあることから、女性を象徴する土偶とともに、子孫繁栄や生産・豊穣を祈るための道具だと考えられています。写真の向かって左に写る石棒は平成の時代に造られたもののようです。あまりにリアル過ぎて赤面してしまいますが、それ以外のものは素朴で温かみを感じます。先に述べた「百姓持」の「屋敷神」も、子孫繁栄や五穀豊穣を願ったものが多いことから、ここに石棒があっても不思議ではありません。ひょっとしたら、この石棒こそがご神体なのかもしれません。また、社の近くには「夫婦杉」と称される杉の合体木があります。こちらも夫婦和合、子孫繁栄のシンボルともいえます。さらに、「子」は「こ」とも読むことができます。「子之神社」のご利益は「子授け」だと地域の人から聞きましたが、むべなるかな、ですね。※おまけ明治新政府は、明治元(1868)年に「神仏判然令(神仏分離令)」を発し、これにより各地で「廃仏毀釈」(はいぶつきしゃく)が起こりました。仏のものとも、神のものともわからない「権現」は廃され、山岳信仰である修験道も明治5(1872)年の「修験宗廃止令」の布告により仏教になるように命じられてしまいました。黒歴史ともいえる、「廃仏毀釈」を調べてみると、路傍の石仏に首が無いものがあることの意味がわかりますよ。

2023年05月07日

コメント(0)

-

初狩葎塚句碑

こんにちは、資料館です。今回は、『広報おおつき』(2023.5)の「大月探訪記」でも紹介した〔初狩葎塚句碑〕です。初狩町中初狩にある歩道橋の北階段近くに、高さ2mあまりの二等辺三角形をした石碑が建っています。石碑の表(碑陽)には、次の芭蕉の句と揮毫した人の名が刻まれています。山賤乃頤登づる葎哉芭蕉中教正三森幹雄謹書山賤乃頤登づる葎哉(やまがつのおとがとづるむぐらかな)で用いられている単語の意味は次の通りです。「山賤(やまがつ)」は木こりや炭焼きなど山仕事を生業とする人。「頤(おとがい)」は下あご。「登づる」は「閉づる」の当て字。「葎(むぐら)」は密生し藪(やぶ)をつくるつる草。芭蕉が、葎が生い茂る山路で出会った猟師や木こりなどの山しごとをする人が、あいさつも交わさずにぐっ顎を閉じて無口で通り過ぎた様を詠んだ歌とされています。文学作品の解釈については人それぞれなので、ここでは割愛させていただきます。それでも、という方はここをお読みください。5ページ目あたりから一般的な解釈が書いてあります。句碑の裏(碑陰)には、建立を発起した初狩村の俳句同人「古池連中」と各地の賛同者88名と石工2名の氏名刻まれています。また、「維持 明治廿九年時雨月 中初狩 下初狩 藤沢組 有志」と、建立した年月もあります。ちなみに、時雨月とは旧暦10月の別名です。このことから、建立を芭蕉の忌日(陰暦10月12日)である「時雨忌」に合わせていることがわかります。では、芭蕉はこの句をいつ、どこで詠んだのでしょうか。この句が収められている『続虚栗』(榎本其角編 1687)には、詞書に甲斐山中とだけあり、詠んだ時期や場所は書かれていません。芭蕉が甲斐(郡内)を訪れたのは知る得るかぎりでは2回あります。1回目は、天和2(1682)年12月の江戸の大火により芭蕉庵が焼失し、芭蕉の門人であった谷村藩の国家老高山傳右衛門繁文(俳号麋塒)の離れ桃林軒に半年ばかり身を寄せていた時。そして2回目は、貞享2(1685)年4月、芭蕉が「野ざらし紀行」の旅の帰り途、かつて谷村に仮住まいしていた時に世話になった人々にお礼をするために立寄った時です。時期については、2回目の来甲の際というのが定説となっていますが、場所については、未だ不明のままです。芭蕉が仮寓した都留市では都留市のどこかで、大月市では門人である杉風の姉の嫁ぎ先の初狩のどこかでと、それぞれ詠まれたものだと主張しています。大月市と都留市は三つ峠・高川山からの尾根を挟んで隣り同士、仲良くその峠道とするのはいかがなものでしょうか。(根拠を全く示せませんが……。)参考文献として大月市および都留市の『市史』等を紹介しておきます。都留市は『市史』をはじめ、様々の資料のデジタル化が進みネット公開されているので、リンクを貼り付けておきます。大月市は紙ベースのみなので、以下に該当部分を抜粋して掲載します。なお、入力間違い等がありますので、他所で引用する際には、必ず刊本で原文確認をしてください。-------------------------------------------------------『大月市史 資料編』(1976) p.846山賤の頤登づる葎哉 芭蕉中教正三森幹雄謹書甲斐山中考山がつのおとがひ閉づるむぐらかな (続虚栗)所在地/大月市初狩町中初狩・「初狩小学校」前碑陰に刻まれた県内外の俳人八十七名の姓号をみてもこの建碑がいかに盛大であったかは推察し得る。また、この建碑を記念して、明治三十二(1899)年十月十日、初狩村葎塚吟社より俳諧「葎塚集」(此処庵大弌編)が刊行されている。葎塚集序租翁の徳海内に輝き、普ねく蕉門の俳風に靡き、東は松島・象潟より西は松浦・宮崎まで其遺吹を石に刻して魂を招く便りならんと翁塚と号け、句塚とも呼び伝えて、道の尊重を崇めずといふ処もなし。ここに甲斐の国なる此処庵大弌雅哲はこたび葎塚てふを建築せらるゝ事は、往昔我翁行脚の折から口ずさみ、駄比して唾を以て万世不朽に伝へて碩徳を敬ひ奉らんとの篤情は感称するにあまりありと言ふべし。扠予は編集は大撰の一名に加はりしことの因縁浅からざるを思ひめぐらすに就ても、葎塚には風雅の冥慮も永く著しからむと或は敬し、或は渇仰して敢拙辞を述ぶる事しかり。したひよる徳や蛍もむぐら塚 曙庵 虚白租翁の高徳を慕ひ甲斐の山中に秋のゆかしき初狩の里へ、長く朽せぬ碑を建、葎の長しげく栄えんことを告て、広く江湖の句を集め、冊を綴り、其末に現時人名録を附し、俳道の便りとなす。その功も名と共に大弌なれば、己常陸の山民なれど、口を閉る能はず、此祝辞を述ぶるになん。露の恩たしかにうけて八重葎 尾花庵 可昇この碑の傍らに「蕉翁」と刻んだ碑石のかけらで五十センチほどのものが置いてある。碑背に安永四(1775)年東都松露庵の字が見えるので、芭蕉死後八十二年目に徳を慕う松露庵三世木耳庵長明の手で建てたものらしい。その後明治二十九(1896)年初狩村の古池連中が諸国の俳人によびかけ、当時高名な春秋庵三森幹雄宗匠の筆を得て甲州街道端にこの句碑を建てた。それがさらに戦後路面拡張のため、現在地へ移されたのである。「曙庵虚白」は獅子門(各務支考)道統、再和派(美濃派)十六世。また「松露庵三世長明」は江戸日本橋鉄砲町の人。性実直よく師風を伝え、著書『をしえ鳥』その他多数あり。門人に春秋庵一世加舎白雄がいる。現在の碑面が、春秋庵十一世幹雄の書であるのもおそらくそうした関係であろう。この句は貞享二(1685)年四月、芭蕉が「のざらし紀行」の旅の帰途(関西よりの帰り)、天和三(1683)年流寓の節、世話になった人々への謝礼の挨拶に立寄った折、初狩村付近にて出来た句と推定し得る。------------------------------------もう一つ、参考文献として『大月市の石造物 Ⅱ』(1999)を紹介しておきます。------------------------------------文学碑 句碑 p.9初狩葎塚句碑所在地 初狩町中初狩 初狩小学校入口規模 碑 20×108×230台石一段 70×130×5銘 山賤の頤登づる葎哉 芭蕉 中教正三森幹雄謹書 ※裏には建立賛助者等の氏名が刻まれている(略)この句碑は、明治二十九年(1896)初狩村の俳句同好の古池連中が諸国の俳人によびかけて建立したもので、当時高名な春秋庵三森幹雄宗匠が筆をとっている。碑に刻まれている八十七名の中に全国の俳人が名を連ねているのをみてもその盛大さが偲ばれる。もともとはここより東へ百メートルほど下った国道沿いに立てられていたもので、昭和三十年代の道路拡張工事の際にこの地に移転した。この建碑を記念して明治三十二年(1899)十月十日初狩村葎塚吟社から俳諧「葎塚集」が刊行された。その序の中で曙庵虚白は「租翁の徳海内に輝き、普ねく蕉門の俳風に靡き、東は松島・象潟より西は松浦、宮崎まで其遺吹を石に刻して魂を招く便りならんと翁塚と号け、句塚とも呼び伝えて、道の尊重を崇めずといふ処もなし。ここに甲斐の国なる此処庵大弌雅哲はこたび葎塚てふを建築せらるる事は、往昔我翁行脚の折から口ずさみ、駄比して唾を以て万世不朽に伝へて碩徳を敬ひ奉らんとの篤情は感称するにあまりありと言ふべし。扠予は編集は大撰の一名に加はりしことの因縁浅からざるを思ひめぐらすに就ても、葎塚には風雅の冥慮も永く著しからむと或は敬し、或は渇仰して敢拙辞を述ぶる事しかり。」と記している。此処庵大弌は初狩町中初狩五〇三番地に生まれ、本名は小林大弌といい、幼にして俳諧を好み、葎塚吟社を結成し、多くの子弟を育てた。甲斐山中考甲斐山中 「山賤のおとがひ閉るむぐらかな」 続虚栗甲斐の山中に立ちよりて 「行く駒の麦に慰むやどりかな」の二句は芭蕉の「野ざらし紀行」の際甲斐山中にて発句したことが記されている。貞享二年(1685)四月、芭蕉が「野ざらし紀行」の旅の帰り、天和三年に仮住まいさせていただいたお礼に立寄った折の句で、「山賤の」の句は初狩付近でできた句とも言われる。しかし甲斐山中での発句の山中をさんちゅうと読むかやまなかと読むかで場所が異なることになるので説が分かれている。「山賤の」はさんちゅうで異論はないようであるが、勝峯氏は「行く駒の…」は「立ちよりて」であるから山中は固有名詞の山中(現山中湖村)でなければならないと主張している。しかし寒冷地の山中村に麦作が行われていたかは疑問である。「甲斐国志」(1806~1814)に「芭蕉ノ句ニ 行く駒の麦になくさむよとりかな 此駅ヲ過ル時ノ句ナリト云フ」とある。此駅とは甲州街道駒橋宿をさすが、駒橋付近での作とは断定はできないものの、旅の終わりにふさわしい句として、新たに注目したい。------------------------------------------------------------------------芭蕉と郡内流寓 p.300芭蕉は、三重県伊賀上野赤坂町に正保元年(1644)郷士の子として生まれる。父は松尾与謝衛門という。幼名は金作、のち藤七郎。幼少の頃、藤堂家の一族藤堂良忠に仕えたが、この良忠は俳諧を好んだことにより影響を受けた。寛文四年(1664)の句が最も古いものである。俳号は初め宗房、のち桃青、芭蕉等十四をも数えるといわれる。寛文六年、主君の死後江戸に入り「貝おほひ」を刊行した。その頃は俳諧で身を立てるまでには至らず、杉山杉風の世話になり、水道工事に関係したりしていた。延宝八年(1680)江戸深川六間堀杉風の下屋敷に居を構えたが、翌年門人の李下から芭蕉一株贈られて以来この草案を芭蕉庵と呼んだ。この頃から「はせを」の俳号を使うようになったといわれる。また芭蕉はこの庵の近くに住む仏頂和尚から禅を学んだが、初狩の六租五平もその弟子であったようである。天和二年(1682)十二月、駒込の大円寺を火元とする火事(八百屋お七の火事)によって焼け出された芭蕉は、三年正月に杉風の薦めで甲州初狩に住む杉風の姉の所に身を寄せることとなる。甲州初狩には六租五平もいる上に、谷村には門人の谷村藩国家老高山麋塒<びじ=俳号>(傳右衛門繁文)もいて心強かったのかもしれない。初狩での仮住まいはどこか、今もって不明である。初狩も度重なる大火で地域の古文献は消滅し口碑に頼らざるを得ない。甲州には約五ヶ月間寄寓しており、高山麋塒宅には三十乃至五十日逗留したといわれるので、その他はあちこち歩いていたとしても本拠は初狩であったことは間違いあるまい。中津森桂林寺過去帳から初狩の小林友右衛門が六租五平であるという説もあったようであるが、現住職には引継ぎがなくて不明である。初狩では口碑として二軒あげられているが信憑性には欠ける。しかしそこが芭蕉の死から八十一年後に建立された翁塚の発見場所に近いという点で今後の研究に期待したい。なを勝峯晋風氏は「芭蕉終焉記」に「富士の雪みつれなければ」とあるので寄寓先はもっと岳麓地方であらねばならぬといっているが、富士の雪は初狩からも眺められるし、特に富士見沢集落からの富士山の眺望は見事である。天和三年五月江戸に帰った芭蕉にはまもなく芭蕉庵が再興された。貞享元年(1684)故郷伊賀上野に「野ざらし紀行」(甲子吟行)の旅に出て、翌年江戸に帰るがその帰途甲州に立寄った。元禄二年(1689)には「奥の細道」の旅に出て元禄四年に江戸に帰り、元禄七年にはまた関西に旅して同年(1694)十月大坂滞在中に病没した。遺体は遺言により大津の義仲寺に葬られた。--旅に病で夢は枯野をかけ廻る--------------------------------------------------------------------------大月市の石造物概要 p.301文学碑には芭蕉の句碑が目立つが、注目すべきは初狩の葎塚句碑である。当時全国の俳界著名人によって建立されたもので、当時は、芭蕉の初狩流寓中の作として知られていたものであろう。約半年の間郡内にいたわけで、初狩の杉風の姉の家に仮宿していたという説を地元としては信じたい。俳句はそこで見たもの、聞いたもの、また心の動きを表すが後に加除添削を加えるために場所の特定は困難な場合も生じてくる。しかし口碑として存在するかぎり無関係とはいいきれない。一九二〇年ごろ、初狩小学校で「わが初狩は山賤の頤閉ずと詠じけん」と歌われ、地域の誇りとして影響を及ぼしてきている。------------------------------------都留市については、ここを読んでください。※おまけ『広報おおつき』の「大月探訪記」では、紙幅の関係で原則400字以内でまとめなければなりません。書きたいこと、伝えたいことはたくさんあるのですが、泣く泣く削る部分も多くあります。そこで、広報が配布された後に、このブログで補足説明させていただくことにしました。また、位置についても、グーグルマップの座標を埋め込みましたので、紹介したスポット名〔初狩葎塚句碑〕をクリック(タップ)してください。細部を確認したい方のために、写真の部分もクリック(タップ)すると高画素のものが別ウィンドウで開くようにしておきました。※おまけのおまけそうそう、大事なことを忘れていました。「山賤」(やまがつ)を「山賊」(さんぞく)と間違える人が多くいます。詠むとき、書くとき、気をつけましょうね。もう一つ。芭蕉が焼け出された火事を「八百屋お七の火事」とする人がいますが、これも違うようです。ここを読んでください。

2023年05月03日

コメント(0)

-

猿橋公園の桜 開花状況報告_02

こんにちは、資料館です。猿橋公園の桜の開花状況をお知らせします。上の写真は「染井吉野(ソメイヨシノ)」です。八分咲きといったところでしょうか。こちらは「枝垂桜(しだれざくら)」です。三分咲き手前です。これは「古代桃(こだいもも)」です。古代桃については昨年の記事をお読みください。※おまけ一昨日の22日(水)に甲府と甲州市勝沼で気温25度を超える夏日を記録しました。大月も22.7度を記録して、県内全域で5月上旬~下旬並みの暖かさとなりました。このため、猿橋公園の桜たちも一斉に開花し、見ごろとなっています。残念ながら、この土日は天気がすぐれませんが、28日(火)は晴天が望めそうです。心配なのは、4月初めの土日まで花が持つかどうかです。散ったとしても「八重桜(やえざくら)」、「御衣黄(ぎょいこう)」が追いかけるように咲くとは思いますが、予断は許しません。「明日ありと 思う心の仇桜 夜半に嵐の 吹かぬものかは」

2023年03月24日

コメント(0)

-

猿橋公園の桜 開花状況報告_01

こんにちは、資料館です。猿橋公園の桜の開花状況をお知らせします。早咲きで有名なのは河津桜です。そのトリビアについては、伊豆・河津町観光協会のHPをご覧ください。猿橋公園にもたくさんの種類の桜が植えられています。その中で最も早く開花するのが、この河津桜です。写真のようにすでに3分咲き、といったところでしょうか?ケヤキ広場を周回する遊歩道の東側(猿橋側)にあります。しばらく4月並の暖かい日が続くという予報です。猿橋公園をブラブラして一足早い春の訪れを楽しんでみてはいかがでしょうか?※おまけ前回紹介した、特異な形をした敷石住居も見てくださいね。ついでに、大月市郷土資料館にもお立ち寄りいただければ幸いです。ただし、入館料が必要ですが....。

2023年03月07日

コメント(0)

-

塩瀬下原遺跡を復元しました。

こんにちは、資料館です。猿橋公園内に塩瀬下原遺跡(しおぜしたっぱらいせき)から出土した敷石住居を復元しました。復元といっても、敷石部分だけで、建物などはありません。上の写真でもわかるように、その特異なレイアウトから祭祀(さいし)に使われたのではないかと考えられています。郷土資料館の東、ローラー滑り台の横にありますので、傍らに立つ説明板を目印にして、探してみてください。柵などは設けていませんので、近くに寄って、見て、触って、はるか昔の縄文時代の人々のくらしに想いをはせてみるのはいかかがでしょうか。なお、説明板には次のことが書かれています。塩瀬下原遺跡 1号敷石住居塩瀬下原遺跡は、桂川清流センター建設に先立ち、平成7年から平成11年にかけて発掘調査が行われた縄文時代と平安時代の集落遺跡です。調査によって縄文時代中期(約5,000年前)から後期(約4,000年前)にかけての住居跡と平安時代の住居跡が確認されており、なかでも住居の床に平らな石を十字型に敷いた1号敷石住居(縄文時代後期)は全国的に珍しい形状の物です。十字部分の長さは、縦横ともに約4.3mで、方角は東西南北に対応しているわけではありません。この遺構は、形態的な特徴から、一般的な敷石住居とは異なり、祭祀性の高い建物だったと推定されます。建物について末木健氏は、十字型の敷石の外側にあった石の出土状態を分析し、建物外壁に石が積まれた形状だった可能性を想定しています。1号敷石住居の敷石は、発掘調査終了後に、大月市教育委員会が山梨県より譲渡を受け、発掘された当時の状態への復元作業が行われました。復元には出土した敷石を使用していますが、風化したものは使用せず代替品を用い、また十字部以外はイメージによる復元をしています。大月市教育委員会※おまけ山梨県埋蔵文化財センターの下原遺跡の案内のページを貼り付けておきます。興味を持たれた方はクリックしてみください。遺跡トピックスNo.0013塩瀬下原遺跡ページの左側にあるインデックスから関連したページを開いていくと、より深く理解できます。

2023年03月01日

コメント(0)

-

猿橋の修繕が終わりました。

こんにちは、資料館です。猿橋の修繕が予定より二日早く昨日終了しました。写真は、19日(日)早朝の猿橋の様子です。橋の袂にあった作業所は撤去され、立入制限のロープや通行禁止の案内板も片づけられています。破損した敷板部分を中心に修繕が行われ、橋上部の汚れ落としや防水処理などを行いました。写真を見ての通り、朝日を受けて黄金色に輝いているような気がしました。今日はあいにくの天気ですが、明後日、23日(木)の天皇誕生日は朝から快晴の予報です。ぜひとも積年の垢を落し、木地本来の輝きを取り戻した猿橋をご覧いただきたいと思います。※おまけ猿橋周辺には、これまで本ブログで紹介してきましたように「橋」だけでなくたくさんの見どころがあります。ブラブラついでに、ちょっと足をのばして、あじさい遊歩道の先、猿橋公園内にある郷土資料館にもぜひともお立ち寄りください。110円の入館料が必要ですが、山日小中学生新聞「週刊こぴっと」(2月16日号 山梨日日新聞社)にも掲載された、猿橋に関する貴重な資料が展示されています。

2023年02月19日

コメント(0)

-

七保町大島地区の梵天(ぼんてん)

こんにちは、資料館です。今年も七保町大島地区の田畑の中に、大島神楽保存会を中心とした地区の有志の手によって梵天(ボンテン)が立ちました。朝早く、宝林寺から竿となる柱と飾りつけとなるバーツを運び出し、道祖神近くの農道で組み立て作業が始まりました。パーツを作っている時もそうでしたが、組み立てる時にも、取り付ける向きや長さなどについて盛んに意見交換をしています。昨年の記事(こことここ)にも書きましたが、復活して数年たちますが、一年に一回のことゆえ、未だに試行錯誤の段階です。それでも、より良いものを作るためには、トライ・アンド・エラーは必要なこと、避けては通れないことです。その積み重ねの結果、昼前には見事な梵天が雲一つない青空を背景に立ちあがりました。ここをクリックすると、高画素の写真を見ることができます。場所は、七保町大島地区にあるスーパーマーケットの西側になります。スーパーマーケットで買い物をしたついでにでも立ち寄ってその雄姿を見てください。※おまけ今年は、1月15日(日)の午後1時30分より、すぐ北の辻(十字路)にある道祖神で、神事が行われます。その後、梵天近くに組まれた「やぐら」に火がつけられ「どんど焼き」が始まります。「どんど焼き」は、お正月飾りや書初めを燃やして無病息災・五穀豊穣を願う伝統行事です。養蚕が盛んだったころには、米粉で作っただんご花(繭玉(まゆだま)とも)を残り火であぶって食べると、風邪をひかないといわれ、多くの人が持ち寄る姿が見られました。

2023年01月08日

コメント(0)

-

浅利・遅能戸を歩こう 千本マツ・御座マツ

こんにちは、資料館です。今回は、浅利地区にある大月市指定天然記念物を紹介します。上の写真は大月市天然記念物に指定されている「浅利の千本マツ」です。特別養護老人ホーム(浅利小学校跡地)の東側を流れる浅利川を挟んだ尾根の西向き斜面中腹のアカマツ林の端に、根元近くで幹がホウキ状に分かれて伸び、樹冠を傘状に広げて立っています。樹高約13m、根廻り2.80m、高地上0.5mの幹囲は2.22mで、その上で七つの幹に分岐し、さらに上で二十数本に分れて東西約10.50m、南北約15.50mに枝を張るその姿は、「千本松」の名にふさわしい美形を成しています。この木の樹種はウツクシマツといい、県下でも珍しい種類であるとともにかなりの巨木であるため、学術的価値が高いとされています。県道512号と稚児落し・岩殿山に向かう道との分岐点に説明版があります。こちらの写真は、かつて大月市天然記念物に指定されていた「浅利の御座マツ」です。「御座マツ」は、千本松のある尾根の南端を通る旧道沿いに立っていました。斜面上に立っていたため、上地と下地の高さの差が1.6mもあり、上地の根回りが4.05m、上地から60cmの高さの幹囲は4.18mでした。その上で4つの幹に分岐し、一番太い幹の分岐部の周囲は2.15mでした。樹高は約8mで、全体の枝振りは東西18m、南北約15mもあり、見事な樹形をしていました。御座マツの名は、枝の分岐部に人が座れるほどの広さがあるからとも、この松の樹形がどっしりと座ってするように見えるからとも言われています。松くい虫被害(マツ材線虫病)により樹勢が衰え伐採されたため、平成10年3月に指定解除されました。現在は切株もなく、その位置すらも特定することは難しくなりました。※計測数値は全て『大月市巨樹名木誌』(小林岳 1969)に拠りました。

2022年12月24日

コメント(0)

-

浅利・遅能戸を歩こう 與市地蔵

こんにちは、資料館です。浅利地区の中央自動車道浅利橋下に、市内随一の大きさを誇る高さ2mあまりの石造りの地蔵尊が立っています。今回は、古くから地域の人たちに「與市地蔵」とよばれ、祀られてきたこの地蔵尊にまつわる様々な言い伝えを紹介します。天明3(1783)年に出版された『甲斐名勝志』(萩原元克編集)に次の記述が見られます。おそらく出版本では最古のものだと思います。○浅利村に浅利與市義遠住し所とて有。俗説に、與市鎌倉より負來れる石地蔵とて長七尺許有、與市地蔵と云。『甲斐名勝志』巻之五次はお馴染みの『甲斐国志』(文化11(1814)年)。〔浅利村〕土人相傳ふ浅利式部と云人の居址なりとぞ古き石地蔵畑中に立てり長六尺餘足より頭まて石を重ぬること七段なり是蓋し遠方より運来の便なるか爲なるべし浅利氏古鎌倉より負來りしと云何れか是なるをしらす『甲斐国志』 巻之五十四 古蹟部第十六下そして、最後は『北都留郡誌』(大正14(1925)年)。浅利與一地蔵賑岡村字浅利にあり、昔時鎌倉より送り越されしものにして七壇半より成り高六尺餘、石質は伊豆産なり。舊史に、與一義遠の子一子式部太郎義知といふあり、義遠建仁中資盛を討ち姑坂額と共に甲斐に歸り義知を鎌倉に使せり、云々。又嘉禄中陸奥白川に亂あり義知結城朝廣を討ち首を鎌倉に傳へたり、云々。此地蔵享和三亥年土砂崩壊の爲め埋没し僅かに一二段を存するのみなりしが、明治二十年、村民協力して再建を企て現存せり。『北都留郡誌』第33章 故事傳説 第一節 遺跡三つの文献はともに同じ地蔵尊を記述しているのに内容が少しずつ違っています。まず、誰が、いつ、どのような経緯で地蔵を設置したのかについて整理してみます。『名勝志』では、「與市」(浅利与一)が鎌倉から背負ってきたきたとあります。とすると、時代は鎌倉時代となります。『国志』では、個人名ではなく「浅利氏」となり、文頭の「浅利式部」を指すのか、それとも浅利一族の他の誰かを指すのか、断定が難しくなります。時代についても「古」とあるのみで、これもまたわかりません。しかし、地蔵が鎌倉から背負われてきた件は『名勝志』と同じです。『郡誌』では、誰かからはわかりませんが、「昔時(せきじ)」に鎌倉から送られてきたことにと変わっています。3誌に共通しているのは、地蔵は鎌倉から運ばれてきたことだけです。次に、地蔵尊の大きさと構造について比べてみましょう。『名勝志』では、長(たけ)が7尺(約210cm)許(ばかり)の石造り。『国志』では、長が6尺(約180cm)餘(あまり)で、足から頭まで7段に石を積み重ねて造られているとあります。『郡誌』では、高さが6尺餘と『国志』と同じですが、造りが7壇(段)半へと変わっています。勉強不足のため、ここで使われている「半」の意味がわかりませんが、いずれにしろ、3誌に共通しているのは、成人男性の平均身長(167cm(2019年調査))よりも大きいことと、石造りであることです。また、大きな石造りの重い仏像をはるばる鎌倉から運んでくるのはたいへんです。そこで、『国志』『郡誌』にある、7段もしくは7段半重ねの構造の利便性が生きてきます。つまり、大きなものでも、分割して運び込み、現地で組み立てることにすれば、運搬するのには都合が良いわけです。ところで、写真の與市地蔵は高さこそ2mほどもあるのですが、段重ねではなく、大きな石を彫刻加工して造られています。実は、現在の與市地蔵は、『郡誌』の最後に書かれているように、江戸時代に起きた「土砂崩壊のため埋没」したため、明治時代に再建されたものなのです。再建の経緯についは、地蔵の傍らに立つ「再建七十五周年記念碑」に次のように書かれています。(前略)當浅利は公が長く滞留し観音を祀り浅利の郷を築し地なり一説に公は此の地にて亡くなられしとも伝へ其の所以か後に鎌倉公より與市公菩提のため積立式石地蔵尊を贈られたり郷人は之を深く信仰し加護を蒙り来りしも安政六未年(1859) の大荒害に天神山崩落し地蔵尊は堂宇諸共流失せり郷民深く痛歎し再建の願望久しく明治二十六癸巳夏與市公末裔と言伝ふ飯島一統が発起となりて區内特別賛助会員協力により三年の歳月と近郷六百戸よりの浄財を得て斯る近郷比類なき尊像完成し未曾有の開眼供養行われたり(後略)再建七十五周年記念碑 1972年2月4日今から50年前の1972(昭和47)年、浅利地区の人たちは、與市地蔵は浅利与一の菩提を弔うために鎌倉公(鎌倉殿?)から贈られたものであると考えていたようです。気になるのは、土砂災害が発生した年を1859(安政6)年としていることと、地蔵尊が再建された年を発起してから3年後の1896(明治29)年としていることです。『郡誌』の土砂災害の年が1803 (享和3)年、再建の年が1887(明治20)年との違いを見せています。両説とも何を根拠にその年としているのかわかりませんが、扱う対象が同じであれば、古いものより新しい研究成果の方が正確であることが一般的です。再建された年については、記念碑の記された1896(明治29)年であると考えるの妥当だと思われます。土砂災害が発生した年については、地蔵尊の立っている(立っていた)地形から考えると、享和・安政の年も含めて、複数回発生したのではないかと推測することができます。記録には残らないものの、土石流に巻き込まれて壊れるたびに地蔵尊は造り直されてきたことにより、高さや積み重ねの段数の違いが出てきたものと思います。先にも書いたように、現在の地蔵尊は明治時代に再建されたものです。地蔵尊の右後ろに先代のものと思われる石くれが数個置かれてはいますが、当時の姿や形、そして造立年代を知ることができないのが非常に残念でなりません。しかし、不明だからこそ、その時代時代の人々の想いが加わって、言伝えは上書きされてきます。言伝えの事実を検証するのも必要だと思いますが、その時代を背景にして込められてきた「想い」を感じ取ることの方がもっと大切なのだと思います。「與市源義遠之霊」と背中に刻まれた現在の地蔵は、現地の説明板にあるように「元暦二年(一一八五)の源平合戦最後の戦場となった壇ノ浦の戦いで遠矢の誉れを得た浅利与一公の生前の貢献に対し鎌倉から送られてきたもの」という伝説に「土砂災害から身代わりになって助けてくださった地蔵」としての畏敬の念が加わり、今後語り継がれていくのだと思います※おまけ浅利・西奥山地区には、「與市地蔵」をはじめとして、浅利氏の伝説と結びついた事物がいくつもあります。浅利区によって各所に説明板も整備されていますので、冬の暖かい日に与一伝説の里に足を運ばれてみてはいかがでしょうか。ヲ

2022年12月15日

コメント(1)

-

名勝猿橋の修繕工事のお知らせ 2022.12.19から2023.2.20

2022年12月02日

コメント(0)

-

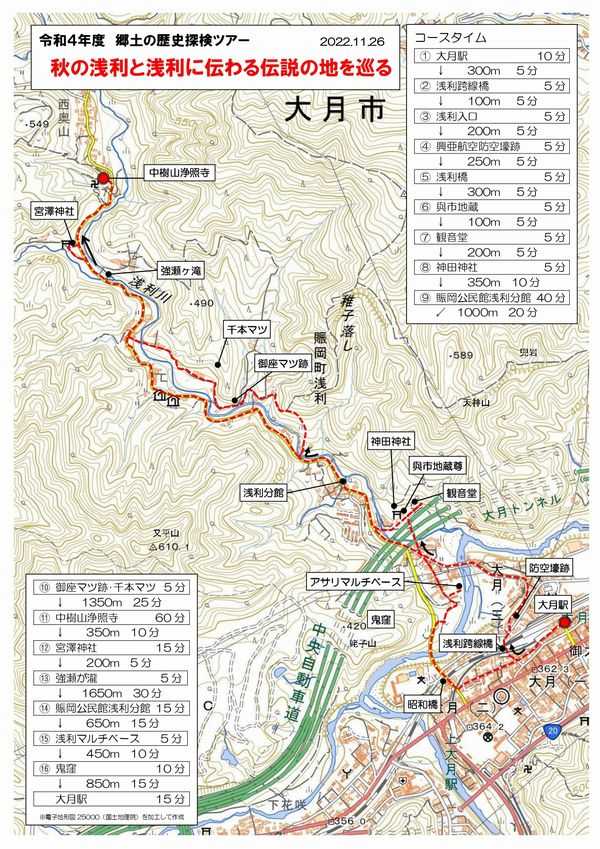

浅利・遅能戸を歩こう 郷土の歴史探検ツアー

こんにちは、資料館です。11月26日(土)に当館主催の「郷土の歴探検ツアー」を実施しました。今回は「秋の浅利と浅利に伝わる伝説の地を訪ねる」と題して、賑岡町の浅利地区と遅能戸地区を探検してきました。その報告を兼ねて、浅利地区・遅能戸地区の見所を数回に分けて紹介していきます。江戸時代後期の地誌『甲斐国志』(文化11(1814)年)【村里部】には浅利について次のように書かれています。○浅利村 強瀬瀧(コハセタキ)一高八拾七石四合戸五拾八 口貮百七拾七〔男百四拾六・女百三拾壹〕東ハツク坂ヲ限リ強瀬村ト堺シ夫ヨリ北ハ山嶺ヲ限リ畑倉ト堺シ西北ハ宮ノ澤、奥山川、奧山村西南ハサスヒラ嶺ヲ限リ花崎ト界シ南ハ桂川ヲ隔テ大月ニ對ス此村ハ相傳ヘテ浅利式部ト云者ノ領地ナリシト云又浅利與市ノ采地ナリシトモ云村居ヨリ西北ノ深渓ニ入ルコト半里許ニシテ奥山ノ支村ニヲソノヲトト云アリ甲斐国志 巻之十九 村里部十六下浅利の地名のおこりは、浅利氏の領地(=采地)だったことによるものかもしれないと書かれています。浅利式部の「式部」は、式部省に務める職員の総称ですので、名前ではないので特定することができません。とはいえ、武士の中には「百官名(ひゃっかんな)」として官職を名前として自称する者もいたので、一概に名前ではないと断定することもできませんが....。一方、浅利與市については、同書の【人物部】には次の件(くだり)があることから、壇ノ浦の戦い(元暦 2(1185)年)で遠矢で名を揚げた、「源氏の三与一」のひとり浅利与一(与一は通称、名は義遠、義成とも)だということがわかります。〔浅利冠者〕 大系圖ニ奈胡ノ次ニ列シ與一義成ニ作ル平家物語同之檀浦ニテ遠矢ノ事ヲ記シタリ(中略)浅利庄ハ八代中郡ニ在リ(中略)都留郡ニモ有浅利村與一義成云云ノ事ヲ伝ヘタリ是モ采邑ナランカ甲斐国志 巻之九十五 人物部第四與市が與一となっていますが、同一人物です。ちなみに「與」は「与」の異体字になります。浅利与一の「遠矢」についてはここを読まれるとよいかと思います。浅利式部・浅利与一の領地(=采地)があったという言伝えと、浅利式部を与一の嫡男浅利太郎(知義とも)とみなして、様々なストーリが生み出されています。次回をお楽しみに。※おまけ予習しておきたい人はここをクリックしてください。参加者に渡したガイドブックのWeb版です。

2022年12月02日

コメント(0)

-

富士山も本格的に雪化粧

こんにちは、資料館です。富士山も本格的に雪化粧です。あと、30分ほどねばればピンク色に輝く富士山をお届けできたのですが....。非常に残念です。9月30日に富士山の初冠雪の発表がありましたが、2,3日もしないうちにすぐに消えてしまいました。しかし、今回はしっかりと雪がついています。今日26日と明日27日は快晴、その後も一週間ほどは晴れの予報です。昨日紹介した山々からは雪化粧した美しい富士山を見ることができると思います。ただし、早朝に自動車で行かれる方は路面凍結に注意してください。また、山々に雪が下から見えるうちは、念のため軽アイゼンを携行することをおすすめします。※おまけ写真は岩殿山の中腹、「岩殿山ふれあいの館」(無料!)が建つ円山公園からです。高月橋北詰にある駐車場から歩いてわずか15分。遊歩道が完備され、お手軽に上のような景観が楽しめます。「富士の眺めが日本一美しいまち」大月からでした。どうか、ご安全に!

2022年10月26日

コメント(0)

-

雁ヶ腹摺山も雪化粧

こんにちは、資料館です。昨日は、一日中雨で気温が上がりませんでした。出勤して真木・浅利の山々を見ると、なんと雪化粧をしていました。写真中央に盛り上がる山が雁ヶ腹摺山(標高:1,874m)。その手前の右側のピークが姥子山(標高:1,503m)。雁ヶ腹摺山の左奥にある山は黒岳(標高:1,988m)。そのすぐ左の白い斜面が白谷の丸(標高:1,920m)の南面に広がるカヤト。写真にはありませんが、初狩の滝子山(標高:1,610m)山頂付近も白いことから、標高1,500m以上は雪だったようです。2週間ほど前に、雁ヶ腹摺山の裏にある「シオジの森」と黒岳手前の赤谷の丸直下の「赤谷権現」の調査に入った時には、紅葉にはまだまだという感じでした。この雪を契機に冷え込みが一気に進むと、広葉樹たちが一斉に色づき始め、来週後半には見ごろかとも思えます。写真の山々へのアクセスは非常に良く、大峠(標高1,652m)までは大月駅から自家用車で50分ほどで行くことができます。大峠には10台ほど停まれる駐車スペースがあり、男女兼用ですがトイレもあります。ここからだと雁ヶ腹摺山まで高低差わずか350mあまり、登山道も完備されているためゆっくり行っても60分ほどで山頂に立てます。山頂からは、500円札の図柄にも採用された三つ峠を前方に従えた富士山の絶景を見ることができます。また、一面のカヤトが広がる白谷の丸へは黒岳を経て1時間30分ほどでたどり着くことができます。ただし、こちらは黒岳まで小刻みに急登が連続し、倒木も多いため、それなりの体力と身のこなしが必要とされます。しかし、ここからの富士山を中心にして、奥多摩の山並みから金峰山までの270度のパノラマは滞在時間を忘れるほどの絶景です。山歩きは、新緑と紅葉の時期が一番です。そして、富士山といえば雪化粧をした姿が最も美しい。天気予報とよく相談して、「富士の眺めが日本一美しいまち」を実感してください。※おまけ県営林道真木小金沢線は冬季閉鎖期間を除き、大峠まで通行可能です。しかし、道路法面崩落等で通行止めとなる時もありますので、自家用車で大峠まで行かれる方は、必ず山梨県県営林道通行規制情報を確認してください。コースには道標もあり、赤テープも多数ありますが、地図・コンパス(山ではアナログが一番安心)とスマホは必需品です。どうか「ご安全に」!

2022年10月25日

コメント(0)

-

甲州街道あるき 駒橋宿01 三島神社の巻①_つけたし

こんにちは、資料館です。前回の「大槻」=「大月」の追加資料です。〔槻〕つきの木と云月なり日の木と相對す〔檜〕火は日なり槻と以日月相対す碾れて出火故に名つけり『甲斐国志』 巻之百二十三 附録之五 産物及製造部 喬木類別件で『甲斐国志』を読んでいたところ上の一文が目に留まりました。檜(ひのき)を「火の木」・「日の木」と当て字するのに相対して槻(つき=けやき)には「月」を当て字として用いるとありました。ということは、ひときわ大きな月が見えた事との関係はわかりませんが、やはり「大槻」が先にあり、後に「大月」に転じたことは間違いなさそうです。

2022年09月25日

コメント(0)

-

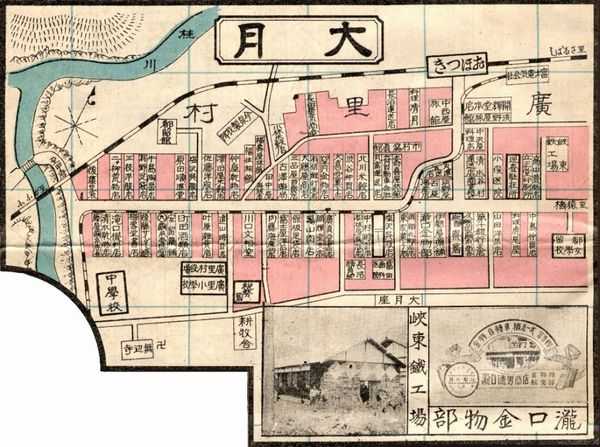

甲州街道あるき 駒橋宿01 三島神社の巻①

こんにちは、資料館です。駒橋宿の西のはずれにある、三島神社について紹介をしたいと思います。上の絵図は、江戸時代の富士山参詣登山のガイドブック『不二山道知留邊』(万延元(1860)年)に描かれていた、甲州道中駒橋宿から大月宿にかけての案内図の一部です。中央右側に鳥居のマーク、その横に小さく「三嶌」「大ケヤ木」と書かれています。三島神社の境内には、江戸時代には4本の大きなケヤキの木がそびえ立ち、「四本木」「四つ木」とよばれていました。地域の人たちに御神木として敬愛されるとともに、絵地図にもあるように甲州道中を旅する人たちにとっては旅の目印としての役割を果たしていました。しかしながら、江戸時代に2本、明治の初めにさらに1本が枯れ、残った最後の1本は昭和3(1928)年に天然記念物として国指定されましたが、付近民家の失火により被災したために衰弱し、昭和30(1955)年に伐採されてしまいました。古木があったとされるそれぞれの場所には上の写真のような標柱が建ち、そのうちの3基には太さと枯れた年が次のように刻まれています。正面 大槻 囬四十五尺右 称四本木左 安政五年枯正面 大槻 囬四十三尺右 称四本木左 萬延元年枯正面 大槻 囬四十七尺右 称四本木左 明治七年枯「槻」は訓読みで「つき」と発音します。その意味ついては、次の2つの説があります。1つは、欅(けやき)の古い名称であるという説。もう1つは、欅ではあるが少し形質の異なる変種であるという説です。どちらにしても「大月」の地名は、この「大槻」(おおつき)に由来するものだろうと考えられています。標柱に刻まれている文字の意味は次の通りです。「囬」(回の異体字)とは根回りを示す用語です。樹木の太さをあらわす用語には、もう1つ「囲」があります。こちらは、大人が両手を広げて測ることに由来し、胸の高さの周囲を示します。太さを誇示する場合には、数字的に大きくなる「回」が多く用いられたといいます。「尺」は尺貫法の長さの基本単位で、一尺は約30.3cmになります。計算すると、それぞれの太さがわかります。残る1基が天然記念物に指定されたものです。正面 天然記念物 三島神社ノ大欅右 昭和五年三月二十五日左 史跡名勝天然記念物保存法ニ依リ 昭和三年一月内務大臣指定こちらについては大きさがありませんが、『大月市巨樹名木誌』に伐採の経緯とともに次のように書かれていました。境内神楽殿の西に大ケヤキの跡がある。根元の周囲約一六メートル、地上一・五メートルの幹囲約一〇メートル、高さ約三六メートルあった。昭和三年一月三〇日、内務大臣指定天然記念物となったが、昭和四年付近民家の失火に被災し樹勢衰弱して遂に昭和二七年一〇月一一日指定解除となり、昭和三〇年余命の少いのを見越し伐採売却した。(この売却代金六〇万円也は拝殿改築資金の一部に充当したという。)小林岳『大月市巨樹名木誌』(大月郷土研究会 1969) 本殿の裏には、同掲書に「巨樹に次ぐもの」として「根回り11.8m、樹高25m」と紹介されているケヤキらしきものが威容を誇っていますが、よく見ると主幹が芯止めされています。おそらく、他所の敷地に枝を張り出したり、電線に枝がかかったりして迷惑がられ、また秋の風物詩である落葉すらも厄介者扱いされるために成長を止められたのだと思います。市街地の樹木にとって、巨木となることは難しい時代になっているのかもしれませんね。今となっては、標柱に刻まれた数字や文献の中でしか、その大きさを想像することしかできませんが、四基の標柱を巡り、在りし日の威容を偲んでみてください。※おまけ上の本文中「大月の地名は、この「大槻」(おおつき)に由来するものだろう」と書きましたが、由来の根拠を三島神社にあったケヤキだけに限定するものではありません。上の絵図は江戸時代の旅行案内書『五海道中細見記』安政5(1858)年に描かれていた大月宿付近の絵図です。こちらには、三島神社ではなく大月追分の「ケヤキ」が描かれています。小林岳氏は先の書の中でこの大月追分のケヤキについて次のように述べています。旧大月橋より南新大月橋をへて坂瀬住宅迄の猿橋熔岩流の上にあり、南北約三〇〇メートル、東西斜面に沿って約五〇メートル。推定本数二〇〇本、自生のケヤキが他の種類の発生をおさえて純林となっている。ケヤキは植物分布上温暖両群にまたがって生ずるものであるが、特に市内のように至る所目に付き、且つ巨樹が多いことはめずらしい。ここにあるように、大ケヤキは三島神社や大月追分に限らず、市内のいたるところにあったようです。「大月」の由来となった「大槻」を、三島神社の「大槻」とする説も、諸説あるうちの一つだということです。ちなみに、文献に現れる地名としての「大槻」が最初に見られるのは、応永33(1426)年の「善波憲有軍忠状写」(諸州古文書)です。「大月」については天正14(1588)年の「高野山引導院過去帳」が初出となります。歴史的に見ると、「大槻」が「大月」に転じたことは間違いなさそうです。転じた理由については、今の大月追分あたりから見た満月がひときわ大きく見えることから、「槻」よりも字面のいい「月」の字を当てたからだといわれています。大月宿が成立する江戸時代前の大月は、追分付近にわずかばかりの人家があるだけで、東側には耕地や原野が茫漠として広がっていたはずです。「月は元来その付近の対象物によって大きさが大小に幻覚されるもの」と小林岳氏が言う通り、遠く百蔵山や扇山を背景にして上ってくる欠けたところのない大きな満月を見て、嘉字として「大月」を当てたくなる気持ちもうなずけます。「大月」と、いつ、誰が、言い換えたかは特定できませんが、「大月村」と公式に記すようになったのは、寛文検地(寛文9(1669)年)であることは間違いありません。

2022年09月08日

コメント(0)

-

甲州街道あるき 大月宿03 明治天皇御召換所阯の巻

こんにちは、資料館です。上の写真は、大月宿の脇本陣だった場所に立つ二つの石碑です。場所は左に写る電柱の距離標を手がかりとして下さい。右側の石柱の四面にはそれぞれ次の文字が刻まれています。正面 明治天皇御召換所阯右面 萩峰菅原正敬書左面 明治十三年六月山梨三重京都御巡幸ノ際 同月十八日御召換所トナリタル処ナリ裏面 昭和十二年六月十八日左側の板碑には次の文が刻まれています。明治大帝は王政維新後民情安定に大御心を注がれ給い明治十三年六月十六日宮城御発輦二品伏見宮貞愛親王を始め太政大臣三條實美参議寺島宗則仝伊藤博文仝山田顯義宮内卿徳大寺實則文部卿河野敏謙内務卿松方正義侍従長米田虎雄山口正定陸軍中将三浦梧樓宮内少輔土方又元太政少書記官伊東巳代治等百官有司供奉し峻坂難路の甲州街道を降らせられ小佛の嶮を越へ鳳輦親しく我縣に臨み一週間に亘り縣下の民風土情を宸察あらせらる此の砌仝十八日大月町字大月先々代溝口五左ヱ門宅に御駐輦あらせられた由緒深き尊き御遺跡なり天皇の権威を利用して倒幕を果した明治新政府は、諸改革を進めるにあたって、民衆に権力者の交代と支配の正当性を認めさせる必要がありました。そのためのプロパガンダとして全国各地を天皇が訪問する「天皇巡幸」が行われました。天皇は数百人の供奉(ぐふ)者を引き連れて巡幸し、行く先々では孝子・節婦・高齢者・地域功労者などに褒賞(金品)を与えたりして、絶大な権力と仁心を備えた支配者としての姿を示しました。山梨・大月への巡幸は、三重・京都への途上で行われ、1880(明治13)年6月18日の昼前に犬目峠を越えて鳥沢に入り、黒野田で宿泊後、翌朝には笹子峠を越えて駒飼へと抜けていきました。この巡幸のために、路線の難所には新道の開削や架橋などの道路整備が行われましたが、小仏から勝沼にかけての上り下りの激しい場所では馬車から板輿に乗り換えをしなければなりませんでした。大月宿の脇本陣だった場所に立つ「明治天皇御召換所阯」は、天皇が衣類の「御召換」(着替え)ではなく、坂道をおり大月橋を渡って花咲へと進むために、猿橋で乗り換えた馬車から再び板輿へと乗り換えるために立ち寄った場所(聖蹟)として記念するために1937(昭和12)年に建立されました。ちなみに、『明治天皇御巡幸紀』(1940)には溝口家について次のように書かれていました。大橋御召換所溝口五左衛門宅 北都留郡大月町舊大橋廿七番地にあり <大橋は驛名にして現今大月町に屬す> 後繼者溝口なか所有す、現今東京市荏原區蒲田町女塚二百五十七番地に轉住す、明治四十四年八月七日火災に罹り舊態を失ふ、御召換所御建札を所蔵す、昭和九年山梨縣聖蹟を指定し、『明治天皇御召換所趾』の標石並副碑あり、文を勒す、(以下略)※出典 国立国会図書館デジタルコレクション※おまけ1933(昭和8)年に明治天皇聖蹟保存会が編集した『明治天皇行幸年表』では、大月市内の立ち寄り先として次の場所をあげています。明治十三年 庚辰山梨、三重及京都行幸十六日 山梨、三重兩縣及京都府御巡幸、假皇居御發輦(中略)十八日 鳥澤(御晝饌) 同(山梨県)冨濱村 猿橋 同 大原村 大橋 同 廣里村 花咲 同 同(花咲學校前にて少女機織天覧) 初狩 同 初狩村 笹子行在所 同 笹子村十九日 峠中茶屋 同 同 峠古茶屋 同 同(後略)※出典 国立国会図書館デジタルコレクション笹子峠にある茶屋として中茶屋と古茶屋の二つをあげています。『明治天皇御巡幸記』には、「御野立所は、笹子峠に二箇所」とあり、一つは「笹子村笹子峠字中茶屋」、もう一つは「東八代郡日影村 笹子峠甘酒茶屋前」とあります。このことから、一番最後の「峠古茶屋」は笹子峠の西側、現在の甲州市大和村に位置し、「同(笹子村)」としているのは明らかに誤りです。ということで、大月市内に残る「聖蹟」は7つあります。この中で、花咲での「花咲學校前にて少女機織天覧」という文言に興味をそそられるのは私だけでしょうか?これらについては、各宿の中で個別にとりあげて詳しく説明したいと思います。※次回は大月宿と駒橋宿の間にある三島神社を紹介する予定です。

2022年08月31日

コメント(0)

-

甲州街道あるき 大月宿02 道筋の変遷をたどる③

こんにちは、資料館です。大月追分から大月橋までの道筋の変遷の続きの続きです。出典:国土地理院HP 地図・空中写真閲覧サービス C49-C3-105・62A-C3-41(陸軍 1940) 合成前回は1936(昭和11)年に撮影された空中写真を掲載しましたが、上の写真はその4年後の1940年の2月16日(左)と7月13日(右)に撮影されたものを比較するために合成したものです。ここでの大きな変化は、この5か月の間に、大月橋の架橋位置が南に移動し、それに伴って西詰から先の道も付け替えられていることです。左側の写真をよく見ると、新道となる部分に盛土らしききものが造成されていることが確認できます。「新」大月橋が架橋されたことにより、昭和橋北詰を左に折れた坂道が、桂川の手前でクランク状に曲がることなく、一直線に下花咲へ進むことができるようになりました。そして、1958(昭和33)年に現在の国道20号大月橋が完成し、再び道筋は追分へと戻り、直線的に下花咲へと向かう道が造られ、現在に至っています。出前講座に備えて道筋変遷のパワポを作成しましたので、動画にして貼り付けておきます。3回にわたる報告のまとめとして、上の写真をタップ(クリック)してご覧ください。BGMやナレーションはありませんので、いつでもどこでも安心して再生できます。※おまけ産業経済の発展や建設技術の進歩などの様々な要因の組み合わせによって、インフラは創設・変更・廃止されます。明治の初めから現在までの約150年間で大月追分付近では4回も道筋がかわりました。明治以降に限っても、日本橋から下諏訪まで200kmを越える道中では、いくつの場所でいくつの変更がのべ数にしてどのくらいなされたのか、全く見当がつきません。まして、江戸時代は260年間も続いています。産業や技術の発展進度が遅いとはいえ、道筋がいくたびか変更されているであろうことは疑うべくもありません。これから街道歩きをしてみたいと思っている方は、どの年代の道筋をたどりたいのか、あるいはたどれるのか、調べてみると面白いかもしれません。※次回予告大月橋の変遷については、冬になって橋台周辺の木の葉が落ち雑草が無くなってから写真付で紹介したいと思います。次回は、甲州街道沿いに見られる明治天皇巡幸の「聖蹟」について紹介する予定です。

2022年08月26日

コメント(0)

-

甲州街道あるき 大月宿02 道筋の変遷をたどる②

こんにちは、資料館です。大月追分から大月橋までの道筋の変遷の続きです。『大日本職業別明細図之内山梨県』(東京交通社印刷所 1925)資料館所蔵大正時代の地形図が入手できなかったので、絵地図で我慢してください。1902(明治35)年に大月駅が開業したことにより、大月町は急速に発展します。絵地図に描かれているのは、1925(大正14)年の「大月」の商店と、その家並みです。現在の大月二丁目信号付近から大月追分までのわずか400mほどの街道沿いにしかなかった家並みが、現在の三島神社まで伸び、そして南北に膨らんでいます。中央線が街道の北側を並行して走り、西には「中学校」(現都留高校)、東には「都留女学校」(旧都留高等女学校)があります。よく見ると、中央線大月駅の東に「富士電気会社」を起点に線路が市中を街道沿いに通り、追分から吉田方面に向かっているのがわかります。しかし、街道の道筋は、途中で中央線の踏切越えが加わりましたが、1891(明治24)年の地形図と同じく、追分で右に折れて坂を下り大月橋を渡って下花咲へと向かっています。1/2500地形図「大月」(参謀本部陸地測量部 1932)資料館所蔵上の地図は、参謀本部陸地測量部が1932(昭和7)年に発行した1/2500地形図「大月」です。(測量年は1929年)絵地図と市街地の広がりや、街道の道筋も変わりません。しかしよく見ると、中央線大月駅の左下に小さな駅があり、そこを起点に軌道(線路)が伸びているのが分かります。中央線に沿って出発し、徐々に離れていくあたりで陸橋の下をくぐり、すぐに街道の陸橋をくぐると、都留中のグランドの西隅をトンネルで通過して吉田方面に向かっています。そう、現在の富士北麓電気鉄道(旧富士急行)の線路です。街道の道筋は、まだこの時代も追分を右に折れています。残念ながらこれ以降、1956(昭和31)年までの間、新たな測量にもとづいた「大月」の1/25000の地形図は発行されていません。また、「谷村」の1/50000の地形図も1948年まで更新されることはありませんでした。このことは、国土地理院の「地形図・地勢図図歴」で確認することができます。出典:国土地理院HP 地図・空中写真閲覧サービス 「新宿・大菩薩」A'1-C1-3(陸軍 1936)この間の空白を埋めるものとして、国土地理院がホームページで公開している、地図を作成するために航空機より撮影した「空中写真」を手がかりにして考察をしていきます。1929年以降で最も古いものが上の写真で、1936年6月11日の日付がついていました。画素数(解像度)が低くわかりにくのですが、大月駅の北側に大きな構造物が出現し、高月橋も架橋され、畑倉方面から中央線の北側を通り大月橋へと抜けている道が新たに作られていることがわかります。また、街道の道筋も大きく変わったことが認められます。追分で右に折れる坂道は消え、現在の大橋屋の前で右に折れて、富士急行と中央線の跨線橋(陸橋)を渡って左に折れると、線路沿いに坂を下り大月橋を渡って下花咲へと向かっています。問題となるのは、この道筋に変わったの年代なのですが、残念ながら確定するだけの手がかりが現時点ではありません。有力な手がかりとなるのは、中央線の跨線橋(陸橋)、その名も「昭和橋」です。しかしながら、四本あるはずの親柱のうち現存するのは橋名板が埋め込まれたただ一本、建造年月日が刻まれたものは残っていません。おそらく中央線の複線化に伴って掛け直した際に他の親柱とともに撤去されたものと考えられます。「昭和橋」の建造年をご存知の方は、ぜひとも資料館までご連絡ください。情報をお待ちしております。※おまけ次回は、1936年以後の大月追分から花咲への道筋の変遷について報告をします。ヒントは、空中写真に写る「昭和橋」を左に折れて「大月橋」を越えて下花咲へと向かう道筋が現在と微妙に違うことです。グーグルマップで現在の「航空写真」と比べてみて予習しておいてください。

2022年08月24日

コメント(0)

-

甲州街道あるき 大月宿02 道筋の変遷をたどる①

こんにちは、資料館です。気がつけば、2か月も更新を滞らせていました。ごめんなさい。前々回の続きで大月宿西端の甲州街道の道筋の変遷をたどります。少々マニアックな内容となることを先にお断りしておきます。まずは江戸時代をおさらいです。『甲州道中分間延絵図』大月宿( 文化3年(1809))にあるように、この時代の甲州道中は大月宿西端の追分で右に折れ、桂川右岸の河岸段丘崖の縁に沿って進み、桂川が笹子川と合流する手前で坂を下りながら折り返し、川辺近くに架けられた大月橋を渡って下花咲宿へと向かっていました。次に明治の時代です。参謀本部陸地測量部が1891(明治24)年に発行した地形図では、宿西端の追分で右に折れるのはかわらないものの、折れてすぐに高低差20mほどの坂を約120mほど下り、桂川に直角にかかった橋を渡って下花咲にへと向かっています。下り坂であることは、追分地点と橋の西詰地点の等高線とに差があることと、追分から橋の東詰めまでの道の東側に崖の記号が描かれていることからわかります。また、橋の西詰からの道の両側に崖の記号があることから盛土をして道を造ったこともわかります。問題となるのは、この道筋に変更となった時期です。グーグル先生に聞いたところ、「橋梁史年表 土木学会附属土木図書館」を紹介してくれました。「大月橋」検索すると、5件ヒットしました。1件目には次のことが書いてありました。橋名: 大月橋開通年月日: 1867-1橋長(m): 38幅員(m): 2.4形式: 土橋特記事項: 1870年流失 1882年流失形式が「土橋」とあることから、江戸時代と同じ位置にかけられていた橋脚を持つ橋であると考えられます。橋脚を持ち、低い位置に架けられていため、大水が出るとたびたび流失したこともわかります。2件目には次のことが書かれていました。橋名:大月橋開通年月日:1885-6橋長(m):62幅員(m):5.4形式:木鉄上路トラス橋出典:明治工業史編纂委員会『明治工業史』山梨県土木部『山梨県土木部百年の歩み』山梨県建設技術センタ-出典としてある『山梨県土木部百年の歩み』には次のことが書かれていました。大月橋は甲州街道の桂川に架かり広里村(現在の大月町)に至るもので、現在の大月橋の下流附近にあたる。明治4(1871)年代にも最初に架設を計画しているが、その後の明治10(1877)年に起工し、その竣功直前に流失した。明治13(1880)年の明治天皇巡幸の折はまだ仮橋であった。この仮橋もその後危険となり、明治15(1882)年には流失した。仮橋は長29間(約53m)巾2間半(約4.5m)工費952円余であった。明治15(1882)年度から、設計と資材購入を準備し17(1884)年3月に橋台を着工し、明治18(1885)年10月ころ竣功となっている。上の文中の明治4(1871)年の計画から明治15(1882)年の橋流失までの間の大月橋は、その年代から江戸時代の位置にあった上述の土橋のことであると考えられます。それは、明治天皇巡幸に随行して『美登毛能數』(みとものかず)という紀行文を著した池原香穉(いけはらかわか)が大月橋について次のように書いていることからもわかります。大原村を過て大橋駅なり。1300間(約2300m)はかりのくたり坂ありていと危し。車をおりてゆく。おりはてたる所に川あり。桂川の源にて、大月橋というふあり。ことし、5月に此橋をかけたり。「1300間(約2300m)はかりのくたり坂」の部分にやや誇張が感じられますが、明らかに追分からすぐ下る地形図の坂道とは距離からして整合性がとれません。また、「おりはてたる所に川あり」とあることから、川辺近くの位置に架けられていたこともわかります。前の位置に架橋を試みたものの明治15(1882)年に仮橋も流出しことを契機として現在地に架橋の位置を改め、橋台づくりに着手する明治17(1884)年までの2年間に桂川東岸の坂道と西岸の盛土造成を行ったと考えた方がすっきりします。いずれにしろ、新設計の大月橋が完成したのが明治18(1885)年5月(10月?)ですので、上の1891(明治24)年発行の地形図にある道筋への変更はこの時に行われたものだといえます。現在この道筋は払い下げられて私有地となっていますので、通行はできませんのでご注意ください。次回は鉄道開設にからめて、道筋の変遷②を予定しています。●引用文中の漢数字は算用数字に換え、和暦は(西暦)を併記、尺貫法は(メートル)併記にしました。●正確を期すために、もう一つの出典として挙げられている『明治工業史』と突き合わせる必要を感じました。※おまけちなみに、この時の大月橋の形式は「木鉄上路トラス橋」です。上部工は三角形を組み合わせて力を分散する構造、その上弦を道路として利用します。また、木鉄とあるように、下弦に鉄を、上弦・束材・斜材には木を使用していました。さらに、下部工の橋台には「セメント」が日本で初めて使用されています。なお、現在位置にある「新大月橋」は、明治18年の大月橋と別物です。「大月橋」の変遷についても謎だらけですので、稿をあらためて報告したいと思います。

2022年08月21日

コメント(0)

-

高畑山の石仏道標

こんにちは、資料館です。「大月宿」の続き、といきたいところですが、高畑山山中にある石造物についてのレファレンスを紹介します。上の写真中央に立つ石柱に刻まれた仏像や文字の判読を依頼されました。場所は、高畑山小篠口登山道の穴路峠・高畑山山頂分岐点を穴路峠方向へ100mほど登ったもう一つの分岐点です。台座と思われる底面が正方形の直方体の上に登山口を向いて仏像が浮き彫りにされた四角柱が置かれてありました。仏像は合掌地蔵菩薩立像で、右面には「秋山道」、左面には「やまみち」と刻まれてあります。実際に、右への道は穴路峠を越えて秋山に続いていますし、左へも不明瞭ながらも道が山中へと向かっています。このことから、通行人の安全を祈るとともに、「やまみち」へと迷い込まないようにとの道標(みちしるべ)として置かれたのだと考えられます。また、地蔵像の右には「文化十四」、左には「丁丑十一月吉日」と読み取れます。文化14年は西暦1817年にあたり、その年の干支は「丁丑(ひのとうし)」ですから、およそ200年前に造立されたことになります。ただ、正面の文字と側面の文字の字体と彫りが違うので、刻まれた年代や刻んだ人が違う可能性が残りますが......。ところで国土地理院の現行の地形図には、穴路峠・高畑山山頂分岐点はありますが、こちらの分岐点の記載はありません。地形図にあらわされる登山道は「徒歩道」にあたり、記号道路として表示されるのには、「よく利用される」ものでなければなりません。実は、旧版の地形図には、穴路峠・高畑山山頂分岐点もありませんでした。市街地の道路と同じように、登山道も自然的・社会的な理由からルートが変更されて、「よく利用され」なくなることがあります。ではその利用頻度はどうやって調べるているのでしょうか。そんな疑問に答えてくれたのが、この新聞記事です。これによると官民が連携してビッグデータを活用して登山道の修正を行っているとのことです。こちらがヤマレコの「山行記録の地図検索」からコピペした分岐点周辺の地図です。ヤマレコに寄せられた利用者の登山記録(GPS)を国土地理院の地形図にドット表示したもので、ドットの密度の高いものほど「よく利用される」登山道というわけです。道標のあった辺りから橙色のドットが疎らながらも東へ伸びて倉岳山頂へ続いています。おそらくかすかな踏み跡をたよりに倉岳山へのショートカットを試みたのだと思います。そして、その踏み跡のもととなったのがかつて山仕事をする人たちの作業道としてあった「やまみち」なのでしょう。今でこそ、分岐から直接高畑山山頂を目指す人が多いのですが、かつては穴路峠を越えて秋山へ行く路が生活道として使われていました。『甲斐国志』には、高畑山という山名はなく、大桑山の東は「不死の峯」で一くくりになっていますが、穴路峠は「アナシ峠」として明記されています。『甲斐国志』 巻之三六 山川部第十六中一 大桑山ヨリ東ヘ連ル峯アリ不死ノ峯ト云南ハ朝日ニ属シ北面ハ藤崎東ハ秋山ナリ戌亥ヘ分ルヽヲネアリ藤崎ニ属ス又東ヘ分カレテ峰アリアナシ峠トイウコノ山間ニ秋山村ノ無生野ヨリ小篠村ヘ越ユル山路アリ㵎水西ノ方ヨリ発シテ戌ノ方ヘ回リ倉嶽山ノ西ヨリ回リテ桂川ニ入ル、山路ハ此水ニ沿ヒテ昇降三里餘一 アナシ峠ヨリ東ヘ分レ五町許ニシテ西ヘ回リ半里餘ニシテ倉嶽山ニ至ル未申ノ方ハ小幡村ニ属シ丑寅ハ立野、辰己ハ秋山ナリ此峯ヨリ辰ノ方ヘ分レテ又山ニ至ル此峰ニ立野ヨリ秋山ヘ越ユル山路アリ※おまけ実は、手前の穴路峠・高畑山山頂分岐点にも同形の道標らしき石造物があります。長年の風化のために表面がボロボロに崩れて判読し難いのですが、正面に仏像の顔のようなふくらみと右側面に文字が刻まれているような跡が認められました。この石造物の古い写真をお持ちの方は資料館までご連絡ください。

2022年06月21日

コメント(0)

-

甲州街道あるき 大月宿01 大月追分道標の巻

こんにちは、資料館です。「広報おおつき」5月号に紹介されていた「甲州街道あるきマップ」を手に入れました。正しくは『のんびり大月十二宿 甲州街道あるき』といい、A5判、オールカラーの厚口用紙で、28ページの小冊子です。ポケットに入れるのには難しいかもしれませんが、ショルダーポーチに入れるにはピッタリの大きさです。見開きページで各宿場の範囲が収まるように工夫されていて、見どころとなる事物の写真と説明文もあり、市販本と同じか、それ以上のクオリティの高さが感じられます。表紙・裏表紙に、市内の中学校に長く美術教師として勤めていた天野昭先生による甲州街道のイラストが使われているのも、数千人を超えるであろう教え子たちにとっては嬉しいことだと思います。さて、この「マップ」を手にブラブラ歩いてみようかと考えているあなたに、よりディープに楽しんでいただくためにちょっとマニアックな情報をランダムに届けてみたいと思います。記念すべき初回は、大月宿西端の「大月追分」です。「追分」とは道の分岐点、つまり道が二つに分かれる場所を指す言葉です。「まっぷ」には下の地図とともに次のような説明文(青字)があります。現在は直進して大月橋を渡りますが、かつてはT字路になっており、右に行くと甲州街道、左に行くと富士山に向かう富士道に分かれていました。そのことを示す道標碑がいくつか建てられています。それでは、江戸時代の大月宿を見てみましょう。『甲州道中分間延絵図』大月宿( 文化3年(1809))古地図で確認すると、大月宿の西端で甲州道中(現在の国道20号)はT字路となっています。また、上の写真は国道20号大月橋東詰にある「道標碑」です。三基ありますが、道標は苔の繁茂と風化によって判読するのが難しいのですが、次の文字が刻まれています。『せきぶつ』(大月市郷土資料館友の会 石仏研究の会 平成14年(2002))向って右側の名号塔「南無阿弥陀仏」には残念ながら建立年が刻まれていません。真ん中の道標は文久二年(1862)の建立です。上部左右に「北口登山」とあり、三峰の富士山が刻まれていることから、富士講の人々が建てたものだということが分かります。ちなみに、その下の丸に正のマークは、富士講各派が用いていた講紋(講印)の一つで、武州榛沢郡用土村(埼玉県大里郡寄居町)周辺を中心として栄えた丸正鐘(まるしょうつりがね)講のものです。左側の道標は新しく、昭和二年(1927)のもので、広里村(駒橋・大月・花咲・真木)の青年団が建立しました。さて、「マップ」では国道20号大月橋を直進させていますが、江戸時代の甲州道中は大月追分を北に折れて崖沿いに進み、桂川が笹子川と合流する手前で大月橋を渡っています。次回は、大月宿西端の甲州街道のルートの変遷をたどる予定です。(あくまで予定です)※おまけこのブログは、赤色太字にはリンクが貼られています。タップまたはクリックしてみてください。また、写真にもリンクを貼っていることがありますので、試してみてください。

2022年05月17日

コメント(0)

-

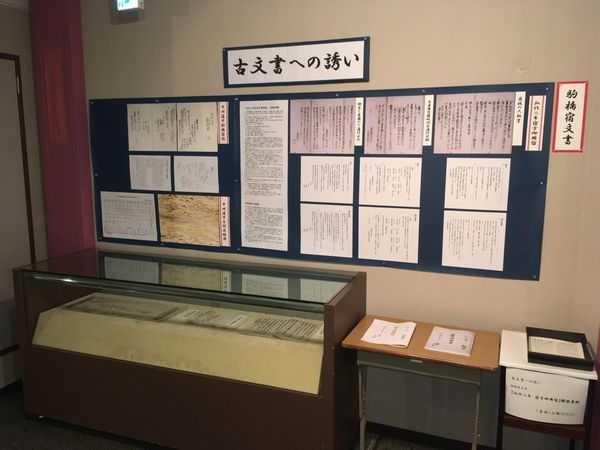

古文書への誘い

こんにちは、資料館です。駒橋宿文書の展示をリニューアルしました。前回に引き続き今回も『宿方御用留』ですが、前回の元禄時代(八亥年(1695)~十二卯年(1699))のものから、時代は一気に150年も時代が下って弘化二巳年(1845)のものになります。以下に、展示されている内容の一端を紹介します。この記事を読まれて、興味を持たれた方はぜひともご来館ください。「宿方御用留」は、街道の宿場だけに廻状として順達された「御用」(幕府や大名、役所の用事・命令などの公用)や宿場からの連絡などを書き留めたものです。これを記録したのは、宿場の人馬継立事務をする家、またはその役で、「問屋(といや)」とよばれる、問屋場の責任者・宿役人でした。「弘化二巳年宿方御用留」には、「甲州道中」に関わる、弘化2(1845)年と翌弘化3年の2年分23件の公用連絡が記録されています。内容は次の6つに大きく分類されます。 ① 幕府役人、大名家の通行予定や通行に関わること ② 道中奉行の交代に関わること ③ 災害による通行止めに関わること ④ 人足と伝馬の出勤数を記録した「人馬日〆帳」に関わること ⑤ 天皇の崩御・大名の逝去に関わること ⑥ 盗賊・牢抜けに関わる「人相書」①の幕府役人の通行は、通常は甲府城警衛と甲府城下の町政を役目とした「甲府勤番」や、山梨県内各地にあった代官所役人、甲府「徽典館」関係者などがありました。甲州道中を通行する大名家は、高島藩諏訪氏(3万2千石)、高遠藩内藤氏(3万3千石)、飯田藩堀氏(1万5千石)の3家だけでした。本書には高遠藩内藤駿河守が隠居して江戸(新宿)から高遠(長野県伊那市)に帰るにあたり、道中休泊する宿場に対して発せられた達書(たっしがき)が二通収められています。一通目は、6月7日の日付で、休泊する宿を示し、上の写真の二通目では日付けが付されていました。新宿・高遠間は旧甲州街道では220kmほどになります。これを、1日半の予定でこなすと、1日40kmも歩く計算になります。駕籠(かご)に座っているとはいえ、お殿様にとっても決して楽ではない旅だといえます。蛇足ながら、この御用留の廻状の発地「内藤新宿」は現在の東京新宿です。「内藤」と付くのは、高遠藩内藤氏がその屋敷地を幕府に返上して、そこに新しい宿場「新宿」の一部ができたので、当時は「内藤新宿」と言いました。③の交通情報については、野田尻宿と犬目宿の間にある「座頭転がし」とよばれる場所の通行止めについての「注進状」が収められています。座頭とは、江戸時代の盲人(視覚障碍者)の階級の一つで、転じて盲人を指す言葉としても使われました。この場所は、尾根と谷が深く入り組んでいて、目の前に向い側の道があっても、谷に大きく回り込まなければなりませんでした。このため、暗い夜間では、先行く人の灯りをたよりにうっかり歩を進めてしまうと崖に転落してしまうおそれがあります。まして、盲人は声をたよりに進むしかありませんので、向い側から声をかけられれば、日中でも声のした方へと足を踏み出して崖に転げ落ちてしまいます。このことから、盲人がここで崖に転落する話がいくつも作られました。『北都留郡誌』(1925年)には、「故事伝説」の章に、「座頭轉(ざとうころがし)」について次の文があります。大目村字犬目箭坪坂に在り、古は路殊に嶮しく巨岩突出せる下に屈曲せる路ありて下は谷に臨めり、昔盲人此處を過ぎ後なる盲人先なる盲人を呼び路の曲折せるを知らず其聲を知るべに直進せんとし踏み外して谷底に轉死しければ後來此處を座頭轉といへりちなみに、古文書では「座頭ころばし」と表記されています。※文書写真をクリックすると高画素の写真を見ることができます。※釈文と現代語訳は、ここ(内藤駿河守)とここ(座頭転がし)です。※おまけ大月市郷土資料館では、「古文書研究会」という学習サークルがあります。会費が必要となりますが、古文書に興味関心のある方はぜひともご参加ください。

2022年04月14日

コメント(0)

全407件 (407件中 1-50件目)