全262件 (262件中 1-50件目)

-

カイワリを釣ったらウオノエのチェックを忘れずに

知る人ぞ知るおいしい魚、カイワリ。アジの親戚筋の魚で、アジは脂ののった時期のおいしさは格別だが、カイワリは年中アミノ酸たっぷりで刺身、ナメロウなど釣り人の特権のおいしい料理を味わえる。ただし、アジは40㎝位まで大きくなって楽しみも大きいけれどもカイワリはせいぜい20㎝程度までが多く料理が面倒なのが玉にキズ。さて、このカイワリ、口の中に同居人を養っているので有名で、その名はウオノエ。口の中にへばりついておすそ分けを待っているのである。今日も、カイワリを釣り上げて喜んでいたら、口の中につぶらな瞳でじっと外を見つめるエイリアンがいた。引きずり出してみると夫婦2匹。1/5位の小さいのがオスで、大きいほうがメス。分類上は最近はやりのオオグソクムシと同じ甲殻類でオオグソクムシ同様おいしいらしい。しかし、小さすぎて味わうにはせめて10匹は欲しいけれども、カイワリ自体狙ってたくさん釣れる魚ではなく味わうのは当分先になりそうだ。

2021.03.29

コメント(0)

-

焼津ではマグロと山芋は相思相愛

以前、焼津の元漁師だというお年寄りにマグロのおいしい食べ方を聞いたら、山かけだと即答されたことがある。獲れたての本マグロを山かけにして、いかにもおいしそうに食べていた。どんなおいしいマグロでもたくさん食べれば飽きるけど、確かに山かけならいくらでもたべられる。最近、同じく焼津の農家の方から山芋をいただいた。どうやって食べようか聞くと山かけが一番とのこと。この農家さんはおいしい山芋を焼津で作るために、箱根土をダンプで畑に運んだという本格派。というか、自分がおいしいものを食べたいために採算度外視でやっているらしい。お隣、丸子宿では弥次喜多の頃から味噌入りだし汁で伸ばすのが定番だが、ここは焼津の伝統に従って山かけにしようと焼津漁協直売所で特売品のミナミマグロを入手。美味しくいただいた。焼津ではマグロと山芋は相思相愛の関係らしい。

2021.03.23

コメント(0)

-

ウツボ料理を和歌山の漁師さんに教わった

焼津、用宗の海岸で夜釣りをしていると漁協のジャンバーを着た人と警察官が懐中電灯を持って巡回する姿を見かけます。何をしているかというとイセエビの密猟の取り締まり。そう、ここではイセエビが穫れるのです。イセエビは夜行性。それで密猟者も取締官も夜行性になるわけです。このイセエビのいるところには必ずウツボもいます。なぜかというとイセエビはタコの好物。そのタコはウツボの好物というわけで焼津にはウツボが住み着いているのです。 残念ながら焼津にはウツボを食べる習慣がなく、長年住んでしてもお目にかかりません。ところが焼津港には三重、和歌山などイセエビで有名な土地の漁船がよく入港します。ここではウツボも取れ漁師さんは普通に食べています。今回、その和歌山の漁師さん直伝のウツボ料理を教わりました。 彼らの流儀ではウツボを食べるのは冬季限定。エサを使ったかご漁でウツボを捕獲。まず塩で揉んでヌメリをしっかり取ります。ウツボの生臭みはヌメリをとることでなくなるそうです。次にウツボを開きにして、しっかり寒風で乾燥。生暖かい風だと美味しくないので冬季限定となるようです。これは北海道の鮭とば作りと同じですね。乾燥したウツボは唐揚げでいただきます。弾力がしっかりあって、鶏のから揚げのような歯ごたえでした。現在、焼津漁協から許可の出たウツボ漁師は一人だけ。食べたい方は焼津漁協に聞いてみてください。

2021.03.13

コメント(0)

-

ニベは外道だけれども雑魚ではない

釣人のなかにはニベを粗末にして、なかには捨ててしまう人もいる。そういう人にどうやって料理したか聞くと、普通に刺身にしたと・・・ 身はシログチと似て少々水っぽいので塩を振ってしばらく置くことは最低限必要。それに、ニベの美味しさは皮目の旨味。これを生かさない手はありません。ニベは80㎝位まで大きくなる魚。シログチとともにイシモチと呼ばれますが、よく似ています。30㎝のカサゴと比べると、立派な魚です。ニベのおいしさは皮のすぐ下に集まってます。そこで皮付きの刺身ですが、うまみをさらに強調するため炙りにしました。特有の水っぽさには昆布締めで対処し、さらにうまみを増します。結果は大成功。タイの刺身よりよほど美味しくなりました。上段はカサゴのから揚げのあんかけです。こちらは同じく皮付き切り身のムニエル。添えた紅心大根のソテーがいい組み合わせです。おなじみの煮物です。素直な味なのでだしが決め手になります。吸い物です。鯛の潮汁よりおいしいと思うのはひいき目ばかりではありません。ニベは水圧変化に弱い魚。いらないと言ってリリースしたら死んでしまいます。釣った以上は責任をもってしっかり美味しく食べてあげましょう。せっかく釣ったんだから、ちゃんと料理すれば、かなり美味しいと確認できました。

2021.03.07

コメント(0)

-

アブラボウズが駅弁で食べられる!

知る人ぞ知る美味しい魚、アブラホウズが駅弁でありました。製造は小田原の東華軒で、熱海駅新幹線入口でも売っていました。駿河湾にもいますが滅多に捕れず、沼津港の深海底引き網漁を扱う魚屋、魚健さんではでは入荷したら必ず買いにくるお客さんがいるほど。熱海駅を通りかかったら探してみてください。滅多に取れない魚なので小田原駅のほうが手に入りやすいでしょうけれども、それでも希少品。万一見つけたら即買いです。味噌ゆう庵焼きで、1300円では安すぎる味でした。

2021.03.06

コメント(0)

-

バッテリー駆動TDA7498E FX1002AでSCM19を鳴らす

フルレンジ一発のサブシステムの中華デジタルアンプをバッテリー駆動したら、見違えるほど良くなったことに気を良くしてメインシステムではどうか試みることにしました。ちなみに、中華デジタルアンプとは12Vカーバッテリーで駆動できるICチップを使った小型軽量オーディオアンプのこと。20年近く前、中国産のアンプが音の良いことで評判を呼び、中華デジタルアンプと総称されるようになりましたが、今では日本メーカーが設計したり、製造まで国内産のものまで、小型軽量安価であれば一括して中華デジタルアンプと呼ばれています。さて、メインシステムのスピーカーはATCのSCM19.。アンプ喰いで定評のあるスピーカーです。拙宅でもそれまでのアンプでは手も足も出ず、バブル時代のNEC A-10 Mk2を引っ張り出したら素晴らしい中低音を奏でだした経緯があります。手始めに中低域はA-10のまま、バイアンプ駆動で高域を前回のバッテリー駆動中華デジアンにしたら大成功。期待通りに透き通ったつややかな高域で申し分ありません。それではと、このデジアンで中低域を鳴らしてみると期待に反してというか予想通りというか全くダメ。手持ちの他の12V の2機種も結果は同じ。スカスカの音でパワー不足は明らかです。またA-10に戻すのはシャクなのでハイパワーのデジアンを試すことにしました。実は24V、36V 駆動のハイパワー中華デジアンは共に昔、使ったことがあります。しかし、いずれも低域が締まりのない音で、まもなくヤフオク行きになりました。今考えるとデジアンが悪いのではなくACアダプタの能力不足だったのではないかと思います。新規に購入したのはFX1002A、低域に不満をいうレビューもありますが、まずまずの評判のようです。36Vバッテリーの手配をしながら、取り敢えずACアダプタで鳴らしてみました。さすがに中低域もちゃんと出て、いいバランスのようですがエネルギー感がなくボワっとした音です。ピラミッドには程遠い音です。ピアノ曲で確認すると400Hz以下で音の立ち上がりが鈍になっていて、これがエネルギー感のない原因のようです。さて、いよいよバッテリー駆動です。36Vを取り出すにはリチウムバッテリーが手頃ですが、瞬発力は鉛バッテリーのほうが良いとされています。知り合いの自動車修理工場に相談すると軽自動車用の中古バッテリーを格安で譲ってもらえることになり試してみました。12Vを3台直列し、実測38Vです。今回は期待通りエネルギー感のある見事な中低音でピラミッドバランスが完成しました。予想に反したのは高域はもとより中低域の解像度が増したこと。中低域の一つ一つの楽器が浮かび上がってきました。暴力的とも言える低域の躍動感はこのスピーカーの持つ本来の性格で、それを正確に出すバッテリー駆動アンプは極めて優秀と言えます。バイアンプの高域12Vデジアンと合わせて申し分ないシステムになりました。さて、このように申し分ないバッテリー駆動ですが問題がひとつ。バッテリーは通販でも簡単に買えますが、不要になってもゴミに出せません。引取先をしっかり考えてから入手しましょう。【エーモン AMON】エーモン 8851 バッテリーターミナルソウテン ワニ口クリップ バッテリー絶縁試験ワニ口クリップ 自動車用 レッド ブラック 2個【エーモン AMON】エーモン 8851 バッテリーターミナル【冬にドーン!! と 全品超トク祭】昭和電工マテリアルズ KMI-44B20R (旧日立化成) 軽自動車用バッテリー Tuflong 軽mini タフロングDCプラグ付きケーブル (プラグ外径5.5mm 内径2.5mm/2.1mm両対応) 5A対応高品質タイプ 2本セットS

2021.02.24

コメント(0)

-

ホッキ貝と生タラコは今が旬

北海道の生協でホッキ貝と生タラコを見つけました。どちらも一年中ありますが、実は両方今が旬。すかさず買い求め保冷ボックスで焼津に持ち帰りました。 家の冷蔵庫は魚だらけで奥さんに怒られると思いきや、彼女もこれが好物。喜ばれたのは少々意外です。 ホッキ貝は刺身でムチムチの歯ごたえを味わい、生タラコは煮付けで濃厚な旨味を味わいました。安くて旨い旬の味覚でした。

2021.02.22

コメント(0)

-

中華デジタルアンプをバッテリー駆動する

バブルの時代からの音楽愛好家にはアンプは”大きくて重いものがよい”なんて神話がありました。かくいう私も昔は腰を痛めそうな重いアンプを好んで使っていましたが、10数年前、12V電源の小型、軽量、安価な中華デジタルアンプを使い音の良さにびっくりしたことがあります。その後いろいろ浮気をしましたが、最近国産中華デジタルアンプに戻ってきました。理由はスペースの問題。小型、軽量という特徴は狭い居間に置くのにぴったりでした。問題は低音が力不足なこと。私のスピーカーはいわゆるバックロードホーンで負荷が結構かかるのです。ネット記事で中華デジタルアンプはバッテリー駆動すると低域がしっかり出るというのを見つけ早速挑戦しました。そもそも中華デジアンのICチップはカーオーディオ用に開発された12V駆動。鉛バッテリーの瞬発力とノイズのないクリーンな電力はいい音に最適です。出てきた音は予想通り、締まって張りのある低音とつややかでうっとりする中高音で値段からは予想もできないすばらしいものでした。12V中華デジアンの評価はACアダプターではなくバッテリー駆動させないと判らないといえます。ぜひお試しください。

2021.02.21

コメント(0)

-

ドラゴン太刀魚でソテー

今、焼津前と呼ばれる焼津港外のポイントで太刀魚が釣れてます。なかでも特大サイズの太刀魚はドラゴンと呼ばれ珍重され、業界向け魚屋さんでもキロ当たり3500円くらいで取引される貴重品。自分で釣ったり、頂いたりでいろいろ食べますが、特大太刀魚のおすすめ料理は塩焼き。太刀魚のうまみをそのまま味わうには最適ですが。毎日これではさすがに飽きます。そこで今夜は太刀魚のソテー。淡白な味を生かすには塩コショウよりもオリーブオイル焼きにしてみたらこれがぴったり。地中海風の風味で意外にいけます。添えたサラダは自家製スモークサーモンとブロッコリー。これもオリーブオイル+レモンでなかなかの組み合わせ。一度お試しください。

2021.02.20

コメント(0)

-

軽トラ市に出品した

新鮮な魚をあれこれ試しているうちに、野菜も新鮮なほどいいんじゃないかと去年から自家菜園を始めました。挑戦したのはトウモロコシ、キューリ、トマト、キャベツ、ナスなどいろいろ。うちのが熱心にやってる姿を見た地主さんがこっちの土地も使っていいよと次第に領土を拡大。年末にはかなり広い場所に葉物野菜を作りました。喜んで作ったのはいいけれど、食べきれません。それを見た地主さんが軽トラ市に出品したらと勧めてくれて、とうとう野菜生産農家の仲間入りを果たしました。今回の出品物はホウレンソウ、うまい菜、ちから菜、ブロッコリーの4品種。いずれも我が家の自信作です。 市販品とは食感、うま味が全然違います。ちなみに「うまい菜」は「ふだん草」のタキイの商品名。夏にも栽培できる葉物野菜ですが冬には成長速度が落ちて、その分肉厚の”うまい”葉ができ、京都では珍重されます。柔らかいのでお浸し、煮びたしなどにすると最高です。「ちから菜」は夏にも冬にも成長する強力野菜。繊維質で歯ごたえがあり、油炒めにピッタリ。八宝菜みたいな中華料理にもあいます。おなじみの「ほうれんそう」ですが、我が家のは特に巨大。よその倍以上あります。プロ農家は畑の回転をよくするため早く収穫するのですが、ものぐさモツラ家は畑に放ってあるのでよく育ちます。葉の厚みも倍で”これがホウレンソウだ”というそれらしい味になってます。そのほかにはブロッコリーなんかも出品しましたが、朝からの雨にもかかわらず完売。買ってくれた焼津の皆様ありがとうございました。

2014.04.03

コメント(4)

-

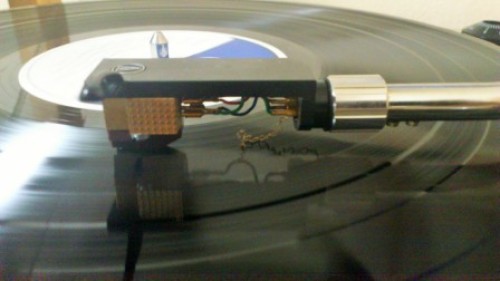

レコードの内周歪みを解決

昔から気になっていたのがレコードの内周歪み。原因はトラッキングエラーとかインサイドフォースなんてことがどこを見ても書いてあります。でも不思議なことに歪みの強く出るレコードとそうでないものがあったり、トラッキングエラーなら外周歪みがあってもいいはずなのに経験したことがありません。それにレコードの一番内側のトラックをいきなり鳴らしてみると歪みはそれほど感じなかったりするのです。最近、白須俊明さんのブログを読んではたと思い当りました。白須さんはオーディオの静電気除去に執念を燃やしていていろんな工夫をしているのです。オーディオで一番静電気を発生するのはなんといってもレコード。当然、その相方のスタイラスチップにも高電圧が発生しています。レコードをかけ終わる頃にはレコード全面にマイナスの静電気が帯電していて、相方の小さなスタイラスにはそれに匹敵するプラスの静電気が発生しているわけです。アーム先端にたまった静電気が内周歪みの原因なら、リニアトラッキングアームなんてものを使っても無駄というもんです。レコードを裏表、聞き終わって持ち上げるとバチッと静電気が音を立てるなんて経験、皆様お持ちと思いますが、等量の静電気がカートリッジにも発生してるんですね。残念ながらカンチレバーにアース線を取り付けて演奏するなんてことは試すことができませんでしたので、とりあえずアーム先端とレコード表面を演奏中、短絡してみました。使ったのは導電糸。極めて細い糸の表面に導電コーティングされたものです。これをシェルからレコード表面にたらしておきます。 ついでにレコードとターンテーブルも短絡させようとターンテーブルシートの裏表に導電糸を巻き付けました。 結果は大成功。レコード内周に行っても音質変化はほとんどありません。もちろん、レコードを持ち上げたときのバチバチもなくなりました。40年近く悩んだレコード内周歪みがこんなことで消えるなんて白須さんに感謝です。同じ悩みをお持ちの方は是非おためしください。

2014.02.02

コメント(7)

-

クロダイの昆布締めとウミタナゴのなめろう

きのうの獲物はクロダイとウミタナゴ。清水港の筏釣です。クロダイもウミタナゴも釣りの対象だけれども、料理の素材としては評価はいまいち。で、キャッチ アンド リリースなんてことをしてみたり、魚拓だけとってあとは廃棄なんてこともあるらしい。しかし、考えて見てほしい。昨日は彼岸の入りです。大切な一日を殺生だけに費やすなんてコトしてはいけないのです。釣ったからにはありがたく感謝し、しっかり料理して食べなくては仏様の罰が当たるかも。で、いつものようにしっかり料理しました。 まずはタナゴ。クセのない魚だけにインパクトがいまいち。ならば、新鮮さを強調できるなめろうがいいだろうと取りかかったけど小骨が多いのです。サッパといい勝負。うちのが文句言いながら処理してくれました。地元産の糀味噌とショウガ汁に隠し味で摺り下ろしニンニク、ミリンを加えれば完成。それらしい一品が完成しました。クロダイは寒い季節がおいしい魚。陸上は桜がほころび始め春の気配ですが、海の中はまだ真冬と同じ。ぎりぎり美味しい季節に間に合いました。鯛の仲間だけあって旨み十分だけど、そのまま刺身にすると水気がやや多いのが気になります。今回は頭のうしお汁にして、身は昆布締めにしました。 頭を二つに割るためにうちのが大出刃を振り回します。気合いを込めて出刃を頭に突き刺すのですが、簡単にはいきません。ドスン、ドスンとマンション中に響くような音を立てようやく兜割が終了しました。その間、小生は昼寝のふりをしながら隣近所から苦情が来ないかヒヤヒヤしてました。うしお汁にしてしまうとクロダイとマダイの違いはほとんど判りません。味にうるさいセガレも"これはうめぇ"と大喜び。クロダイの潮汁とウミタナゴのなめろう。満足のいく日曜日の夕食でした。 さて、本日の夕ご飯はクロダイの昆布締めです。ものの本にあるとおり、魚は一日寝かせた方が美味しくなります。今回はそれに昆布締めが加わったのだから不味いわけはありません。 鯛特有の旨味に昆布の旨味、しこしこ感が加わって結構なおかずになりました。 横に写ってるのは鯛の子の煮付け。これも珍味の一種。旬の味覚でした。

2013.03.18

コメント(2)

-

駿河湾のエビいろいろ

駿河湾の底曳き網漁は9月から5月まで。ご存じの通り駿河湾は水深が深く、地元の底曳き網はかなりの深海を浚ってくる。伊豆西海岸を根拠にする漁船が水揚げする沼津港には見たこともない珍しい魚がいろいろあるが、ここで焼津ではお目に掛かれない珍種を入手したのでご報告。最初はオオコシオリエビ。エビとカニは足10本の親戚同士だがこれはその中間みたいなエビ。魚屋のオネエサンのおすすめは味噌汁。確かに手足が長く、身が少なそうなので汁物にしてダシを味わうのが正解かも。近所の糀屋で白味噌を買ってきて味噌汁仕立てにしてみた。お椀から足(手?)がはみ出て見るからに立派。でも身は少なくて、ほんの少々だけ。幸いなことに深海の生き物だけあって殻が柔らかいので殻ごとバリバリ食べられ無駄が少なかった。味はというと、ほのかな甘みの上品なもの。無名なおかげで安く手に入るのがありがたい。ちなみに一緒に写っている小鉢は鯖子。静岡では鯖子の煮付けは庶民の味である。2番手はオキヒメヒオドシエビ。魚屋のオネエサンはナイカイスジエビと言っていたが、図鑑を調べてみるとちょっと違う。卵を抱いているのだから十脚目の抱卵亜目だろうし、頭の格好から推測するとオキヒメヒオドシエビが正解のようだ。かなり珍しいエビのようで調理法はどこにも書かれていない。昨日水揚げされたばかりだからアタリはしないだろうと生で食べてみた。まずは卵を試食する。残念ながら無味無臭で旨味はなし。それではと殻を剥き醤油を少々付け刺身で食べてみる。これが大正解。甘エビの甘さとアカザエビの柔らかい舌触りで、ツルツルと食べてしまった。大変満足のいく沼津の買い物だったが、実はこれは大物を買ったおまけの品。沼津の魚市場で買い物をするときは魚屋さんと仲良くしましょう。

2013.03.10

コメント(2)

-

Soulnote sa1.0

またまたなじみのないタイトルで申し訳ありません。こんなタイトルでブログを書くのはあまりにも衝撃が強かったから。Soulnoteとは新興のオーディオメーカの名前、sa1.0 はそこで出しているアンプの型番です。このアンプ、10万円以上もするのに出力はわずかに10W。このラジカセ並みの出力のアンプ、音はいいんだけど、パワーがなくあちこちでの評判はスピーカーを選ぶというのが一般的です。いわく、20cm以上のウーファーは鳴らない、ユニット数の多いスピーカーはダメなどいろんなクチコミがあります。さて、拙宅のシステムは30年前の200Wx2 のパワーアンプP-508とフロアー型スピーカーS-HE100の組合せ。このフロアー型スピーカーは25cm のウーファー2本とホーン型ツイーターを42Kgのエンクロージャに納めたバブル絶頂期の遺物。これを同じくバブルの名残の重量25kgのアンプで駆動していたのですが、問題はその消費電力。なんと500Wなんです。スイッチを入れしばらくすると天板がかなり熱くなり今の季節は暖房にちょうどいいくらいの発熱量。純A級アンプのL-550よりも多い発熱です。こんなアンプじゃ電気代がかかってしょうがないと消費電力がノートパソコンなみのSoulnote sa1.0の導入に踏み切りました。ネットで評判を調べてみると上記のように毀誉褒貶さまざまで、常識的には拙宅のスピーカーに組み合わせるのはかなりの冒険です。しかし、わがS-HE100の特徴は出力音圧レベルが96dB/W/mときわめて高いこと。もしかするとこの非力なアンプでも鳴ってくれるかもと試してみました。梱包を開けると出てきたアンプはM-508に比べて大きさ、重さも半分くらい。スピーカーと結線し恐る恐る音出ししてみました。注目はM-508と較べた低音の出方、同じくらいのレベルなら我慢しようかと考えていたのですが全然違いました。低音は同じように出ていますが迫力はsa1.0の圧勝。どこが違うんだろうと耳を澄ませてみるとsa1.0のほうが音域がずっと低いところまで出ています。しかもボワンとした出方ではなく、きっちり締った重低音です。かつてS-HE100を導入したときコントラバスの音程が判ると喜んだのですが、今思うとそれは倍音成分を聞いていただけ、sa1.0ではコントラバスそのものの音が聞き取れます。中高音は前評判に違わず繊細、優美な分解能の高い音で超高域まで澄み渡っています。S-HE100のホーンスピーカが能力一杯に働いていました。M-508の音を耳障りだと嫌っていたうちのもsa1.0には合格点を出してくれました。ヴァイオリンソナタではヴァイオリンの何ともいえない色気が漂います。クォードのスピーカ11Lで感じた色気が化粧をした女子高生の色気なら、こちらは素肌美人の色気です。意外だったのは、このアンプに換えて音楽のダイナミックレンジが広がったこと。もちろん大音量はマンション住まいの小生では試す余地がないのですが小音量で音像がくっきりしているのです。以前のアンプの小音量の音楽が月夜の野原のタヌキとすると、sa1.0のそれは月夜の野原の白鳥です。小さな音でも注意するとくっきり音像が浮かび上がるのです。ヴァイオリン協奏曲のカデンツァのピアニッシモもあざやかに表現されます。通常聞くやや大きめの音量ではsa1.0のボリューム位置はせいぜい9時方向。雷雨の日にでも大音量を試してみようかと思いますが、当面はおあずけです。Soulnote sa1.0とS-HE100の組合せ、両者のいいとこ取りの絶妙な組合せです。なかなか機会はないと思いますがチャンスがあればお試しください。

2012.11.15

コメント(1)

-

サンマの炊き込みご飯

秋の味覚の代表、サンマだが今年は出遅れが著しく、水産庁の発表によると8月25日までに約6千トンの水揚げで、昨年8月までの水揚げ量1万5700トンに比べると半量以下。値段も高値維持で、今年はサンマを食べられないかも悲観したが、9月3日に宮城県女川港、気仙沼港にサンマの初水揚げのあった頃から例年並みに流通し始め、ようやく我が家にも宮城からサンマが届いた。知人からサンマを頂けるのはありがたいが、問題はその量。大量のサンマをどう食べようか毎年、知恵を絞っている。今朝は焼津の料理屋で教えていただいたサンマの炊き込みご飯に挑戦した。まずサンマを3枚におろし、皮にバーナーでこんがり焼き目をつけておく。これは生臭さを取り、香ばしさを出すのに必須。たっぷりの古生姜をみじん切りにしてだし汁に米と一緒に投入。その上に一口サイズに切ったサンマを乗せて炊き上げればよい。サンマを味わうにはいろんな具は入れないほうがよい。料理店では釜めし用の道具を使っていたが、我が家にはないため土鍋で流用した。強火で一気に5分、弱火で約20分炊き、その後蒸らせば完成である。待ち時間にサンマの刺身を作り立派なサンマ料理が完成した。心配していたサンマの生臭さは全くなくサンマの旨みがご飯に広がり最高の初秋の一品になった。ちなみにサンマの刺身はワサビ醤油ではなくショウガ醤油で頂くのが宮城風。たっぷりのアブラに負けないためか・・・・下の写真は今日の昼ごはん。サンマのピリ辛煮と自家製サンマの干物。サンマの煮物は大成功だったが、干物はアブラが浮いてしまってイマイチ。ヒラキの干物はアブラの少ない静岡産サンマのほうがいいかも。おすすめは伊豆白浜のひなと丸 ちなみに白いかまぼこは石巻白謙のもの。今までは、ただ切ってワサビ醤油で食べていたが地元の人から電子レンジでチンするといいと教わった。試してみると、まるで料亭の”しんじょう”。値段が高いだけのことはある。

2012.09.15

コメント(5)

-

毎日カサゴだぁ

先週末は房総に釣りに行ってきました。呼んでくれたのは旧知の釣愛好家で、地元ではカサゴ名人で通っている人です。ご存じのとおりカサゴはどこの磯にもいるポピュラーなおさかなですが魚屋では滅多にお目にかかれません。 いつも岩陰にいるため底引き網で一網打尽というわけにはいかず、真鯛のような大型高級魚でもないため一本釣りをする漁師も少ないのが魚屋にない理由。知人の彼は生まれ育ちは東京だけれども南房総が気に入りここに家を建て、プレジャーボートを操り釣り三昧だそう。千葉で釣りをしてみたいと頼んだところ快く引き受けてくれたので、うちのと二人出かけてきたのです。お盆の最中の先週末の夕方、焼津から車で向かいました。アクアラインのおかげで三浦半島の対岸まで3時間半で到着。翌朝、早速、出港しポイントに向かいました。海から見る南房総は海岸近くまで山が迫り、伊豆とよく似た地形。東京湾口で潮の流れも速く、魚釣りには絶好の場所のようです。 ポイントに着くと船頭さん、魚探で海底の地形を見ながら丁寧に船の位置を修正しています。何をしているんだろうと聞いてみると、潮の流れ、風の方向で釣りながら船がポイントの上を通過する場所を選んでいるとのこと。おまけに通過するごとに少しずつ位置をずらして万遍なくポイントを攻めるという。小生、地元で何回か釣り船に乗りましたが、そんなことをする船にお目にかかったことがありません。さすがに地元の海を知り尽くしているカサゴ名人だけのことはあります。釣り始めるとカサゴの入れ食い状態。ツンツンというベラの餌取りの後、グーンとカサゴの引きがきてこれを取り込むの繰り返し。瞬く間に数十匹を釣り上げました。午後からは館山界隈をドライブし早めに就寝です。翌日、再び出港。充分、数を確保できた二日目は小さなカサゴはすべてリリース。こんな優雅な釣りは初めての経験でした。クーラーボックス一杯のカサゴをおみやげに焼津に帰ってきました。 家に着くとうちのが大活躍。鰭に引っ掻かれ大騒ぎをしながら鱗取りや下ごしらえをすること数時間。まず最初は定番の唐揚げと刺身。唐揚げはいつも居酒屋で食べるものに比べて身がふっくらして弾力があります。アブラではなく筋線維が太い感じ。カサゴの刺身は初めての経験でした。プリプリの白身はカワハギの刺身の旨みを強くしたような味。ショウガ、ワサビなど付けず、なるべくシンプルにキッコーマン醤油で味わいたい味です。 カサゴのすまし汁も結構な味でした。酒と水を煮立てて臭い消しのネギ、ショウガをカサゴと一緒に弱火にかかたもの。カサゴから濃厚なダシが出ていました。一番感激したのは煮付け。魚の煮付けはいわゆるお総菜ですが、こんな美味しい煮付けは初めて。普段魚を食い散らかすセガレがきれいに骨が残るまで食べ、おまけに皿の煮汁まで残りませんでした。まさか、舐めてしまったのではとうちのと二人で心配したほどです。 二日目はカサゴを軽く一夜干しした唐揚げににんじん、ピーマン、玉ねぎ入りのあんをかけたもの。これもセガレに大好評。こんな旨いものはないと言いながらきれいに食べ尽くします。それを横で見ていたうちのは鼻の穴を膨らませ得意満面。料理の腕より魚がいいんだけどなぁ・・・・ 今年の夏の最大の思い出になりそうな房総行きでした。房総のカサゴ名人に感謝!です。

2012.08.22

コメント(6)

-

ドクダミの花が満開

一昨日、昨日と東海、関東が次々に梅雨入りしました。この時期の我が家の恒例行事は、梅の実集めとドクダミ採取。いつも梅の実を取るポイントを巡回すると、今年はもうなし。それではとドクダミを集めてきました。住宅地で車を走らせながら周りを見渡すと白い花をつけた草の密集している空き地を発見。近づいてみると紛れもないドクダミで、うちのと二人で引っこ抜き始めました。 すると犬を散歩させてるおじいさんが不審そうな顔で寄ってきて、ドクダミなんか取ってどうするのいうんで、うちのがドクダミ茶を作ると説明。意外にドクダミの効用を知らないようでした。さて、このドクダミ、住宅地よりも山間部のほうが多いんじゃないかと、昨年、安倍川の上流をドライブしたとき地元の人に生えてる場所を聞いたことがあります。すると、昔はたくさんあったけれども、いまはないとのこと。この数年、猪が増えてドクダミを食べてしまうのだそうです。しかも、ドクダミだけは根まで掘って全部食べるんで生えなくなってしまったそうです。きっとドクダミは根にも栄養がたくさんあるのではとのことでした。 ドクダミ茶の乾燥ドクダミは楽天でも売っていて、以前購入したことがあります。このドクダミには決して根がついていません。理由は畑で栽培しているからで、楽天ではドクダミ苗なんてものも売られています。猪も喜んで食べるというドクダミの根を我が家では丸ごとドクダミ茶用に乾燥させているのです。ドクダミ茶用にはドクダミを十分乾燥させます。 日陰の風通しのよい軒下などにぶら下げて干しますが、最低でも1ヶ月、できれば5ヶ月干すと香りのよいものが出来上がります。煎じるコツは十分時間をかけること。ヤカンに多めの乾燥ドクダミを入れ弱火で2,30分加熱します。息子は夏になると冷やしたドクダミ茶を水筒に入れ現場仕事に持って行きます。炎天下ではジュースよりドクダミがいいそうです。ドクダミは漢方では十薬とよばれ胃腸虚弱、便秘などに効くそうです。一度、お試しください。

2012.06.10

コメント(3)

-

激安カツオを食する

沼津の魚市場で見つけた激安カツオ。なんと一本500円。数日前、焼津の魚センターでは安くても2000円台だったのだから驚きだ。 不思議に思い手に取ってみて納得がいった。 どのカツオもどこかに傷が付いている。店のオバチャンに聞くと、ついさっき船から降ろしたばかり、傷物なので安いけど家で食べるならこれで十分だよとのこと。いかにも新鮮で美味しそうだったので買うことにした。ちなみに傷のないカツオは明日のセリにかかるそうで新鮮さでは一番である。オバチャンにどこから来た?と聞かれ焼津だと答えたら、焼津なら沼津で買ってくことないじゃないと言われた。確かに焼津はカツオの本場、魚屋にはあふれんばかりにカツオが並んでいる。しかし焼津の店先にはこんな激安カツオはない。というのは焼津には傷物カツオを専門に仕入れる業者がいるためだ。焼津で大量にでた傷物カツオは皆”鰹のたたき”として加工、パック詰めされ日本全国に出荷される。傷物が魚屋の店頭でたたき売りされるなんてことはないのである。この沼津漁港の魚屋”魚健”にはほかにも駿河湾深海の珍しい魚があれこれ並んでいた。同じ駿河湾でも焼津側と沼津・伊豆側では種類が全然違う。焼津側の駿河湾は比較的浅いのに対し伊豆側は急深で深海魚がいろいろとれるためである。この”魚健”、お母さんと可愛らしい娘さんがお客さんを捌いていた。娘さんの写真を撮ろうとしたら逃げられたためお母さんに登場いただく。 さて、持ち帰ったカツオだがたっぷりの薬味と三杯酢でいただいた。この時期のカツオはピチピチしていて脂ののった鰹とはまた違うおいしさ。旬の味覚を楽しませていただいた。 ちなみに左側は鰹のナメロウ。これもいけます。

2012.05.16

コメント(4)

-

モツラ流イチゴの買い方

イチゴのシーズンはイチ月からゴ月まで。そろそろシーズンの終わりを迎えて農家ではイチゴハウスの片付けを始めている。そんな時こそイチゴを買うチャンスと車を走らせるのがモツラ家の恒例。 もちろんシーズンの終わりが安いとか不味くなるわけではない。気候が合わない5月にいつまでもイチゴを育てるわけにいかない農家は見た目が悪かったり小さいものをジャム用としてどんどん摘み取っている。そこでイチゴハウスに行きジャム用のイチゴ、くださいと買ってくるのである。静岡の久能海岸では小さな段ボール一杯で約700円。今回出動した藤枝の奥のイチゴ農家では600gで300円。イチゴをグラム単位で買うなんてのはジャム用そのもの。 もちろんジャムにするなんて贅沢はモツラ家ではしない。ドライブ用食べ放題デザートとしてありがたくいただくのである。 多少の土ぼこりは気にせず、次から次にへたを取って口に運ぶ。その気になればイチゴ農家で洗ってもらうこともできるが、そんなことをするとジャム用でないことがバレてしまう。これは小生のプライドが許さないのである。 今年も心ゆくまで美味しいイチゴをたっぷりいただいた。

2012.05.13

コメント(3)

-

スマホをやめてi-modeに戻した!

昨年、春、息子の勧めに従ってスマートフォンを使い始めた。当初、使いにくいと思ったのは慣れない自分が悪いのかと我慢しながら使い続け、ようやく大体使いこなせるまでになったけれども、やっぱり変!。面倒だが元の携帯に戻した。何が不満かというと、まず第1に料金が高い。それまで月々五千円台だったのが八千円台になった。たかが電話に毎月八千円払うってのはどう考えても納得がいかない。いろんなアプリが使えるなんて喜んだがゲーム機に毎月八千円払えって言われ喜んで払う人は少ないだろう。 第2はだんだん繋がりにくくなったこと。接続スピードが少し遅くなったような気がする。これで大震災なぞ起こったらパンクするのは必定。そもそも毎日充電しなくちゃいけない携帯など、災害時には使い物にならない。それまでの携帯は三日に一度充電すれば良かったのだから緊急時にはある程度役に立ったが、スマホではそうはいかない。防災対策が仕事の一部である小生にとって災害で使えない携帯は無用の長物でしかない。それに災害時には空いている回線が有利、今後、電話をかけまくる若者はスマホ用回線に移行し、従来の回線はあまり電話を使わない高齢者専用線となり快適に通信できるかも。 第3は操作性、実はこれが一番の理由。使うつもりがないのに知らないうちに画面タッチで変な画面が出たり、いざというとき片手で操作ができないのは極めて不便である。ご存じの通りスマホは両手で使うのが原則。片手にカバンやハンドルを持って反対の手でスマホを扱うのは至難の業だ。ゲーム達人の小学生でも片手でDSをやらないのと一緒。スマホの操作は両手を使うのが原則なのである。TVCMか何かで大都会の街角でビジネスマンが歩きながらスマホで話しているのを見た記憶があるが、騙されちゃいけませんよ。あのビジネスマンはスマホで話すためには、まず立ち止まり、ビジネスバックを地面に置き、両手でスマホを操作した後、カバンを持って歩き始めたのである。こんな不便な電話はないだろう。 さて、スマホから昔のケータイに戻すに、まず新しいケータイを準備した。小生は昔のケータイが不調となり変更したため新規入手。2010年製の新品ケータイ、いわゆる白ロムをヤフオクでメチャ安く手に入れた。次にデータの移行である。スマホ本体の電話帳その他をSDメモリカードにバックアップし、新しいケータイに差し替え、データをケータイ本体に読み込む。機種によってはコンピュータを使ってファイル名の変更が必要になる場合があるらしいが、小生の組合せでは不要だった。次いでSIMカードをスマホからケータイに差し替え準備完了。発信、着信とも難なくできるようになった。引っ越し完了かと思ったが、ここまできてメールができないことに気づいた。ドコモのスマホはSPモード契約だが、昔のケータイを使うにはi-mode契約を復活させる必要がある。この契約変更手続きだけはオンラインではなくドコモショップじゃないとできないらしい。結局ドコモショップに足を運ぶことになった。そんなことならデータ移行も全部、ショップのオネーサンに任せればいいと後悔したが後の祭り。 そもそもオネーサンにお願いしなかった一番の理由は、スマホも使えない年寄りが契約変更に来たかと思われるのが嫌だったこと。つまらない見栄を張ってよけいな手間をかけてしまった。 さて、契約変更である。スマホでは通話料金に三千円台のプラン、常時接続用にパケホーダイの五千円のプラン、しめて最低八千円のプランだった。これを通話料金用の三千円台プランはそのままでパケットは従量制の最低三百円プランとした。うまく使えばそれまで八千円かかっていた料金が四千円以下ですむことになる。 そしてNTT回線を使わなくなったスマホのために毎月三百円のドコモ公衆無線LANサービスに加入した。これは駅、空港、カフェ、ファーストフードなどで利用できる無線による高速インターネットで、Wi-Fi専用端末となったスマホを活用するためである。スマホをNTT回線から切り離して気づいたのだが、それまで便利だと思っていたスマホの機能のかなりは単独あるいは無線LANに繋ぐことで可能なのである。メール、ネット閲覧、フェイスブックなど、それまでダウンロードしたスマホ用アプリはWi-Fi接続でちゃんと動いている。小生の立ち回り先は、自宅、職場、新幹線などどこでも無線LANが張り巡らしてある。これなら大金をはたいたスマホも顔が立つというものである。この一年、NTTドコモにかなり貢いでしまったが、これでようやく、まっとうなケータイ生活となる。焼津で旨いものというテーマとは懸け離れているが、もう一つのテーマ”持続可能な生活”ということでお許しいただきたい。

2012.05.06

コメント(8)

-

駿河湾のカナガシラ

いつもの魚屋を覗くと、陳列用発泡スチロールの氷の上に10数匹が一纏めにされたものがある。一山500円だったので中身を確認もせず買うことにした。お兄さんが魚をビニール袋に入れるところを横で眺めていると、ホウボウらしい魚。500円で高級魚を買えたかと喜んだら "これはカナガシラ。だけど、おいしいよ。" とのこと。家に帰ってきて改めて見てみると確かに顔つきがホウボウとは少し違う。ホウボウは円谷プロダクション系だが、これを上品にした感じである。調べてみるとポアレが良いそうなのでこれだけ今夜のおかずとし、残りのカマス、真鰯、サッパその他は干物にした。 選り分けたカナガシラは4匹。大きさ25cmくらいでポアレには十分。3枚におろしフライパンでジュッとやる。軽く塩コショウでシンプルな味付け。今朝まで焼津の浜を泳いでいた新鮮な魚にはこれが一番。 プリプリした上品な味わいで、料理されたものを食べると鯛と言われても気づかないかも。このカナガシラ、漢字で書くと金頭。捌くのが面倒で人気がないそうだが、安くて美味しいものを食べられるならば人気がないのも結構なことである。

2012.05.04

コメント(3)

-

焼津の浜の赤エビ

一昨日の早朝、焼津、田尻浜の知人から突然の電話。"今朝、地引き網で赤エビが獲れたから持ってくよ"。なんでも4月末から5月までしか獲れない貴重品だとのこと。朝の四時から地引き網を曳いて、獲れた赤エビの頭をちぎったのを持ってきてくれた。頭はすぐ鮮度が落ちて黒くなるんで、ちぎり取るのが地引き網の正しい作法らしい。 長年、焼津に住んでいるがこの赤エビを見るのは初めて。愛用の図鑑で調べてみた。全国調理師養成施設協会の食材図鑑には載っていない。ネットで検索すると沼津港に駿河湾の"赤エビ"が揚がるとのこと。正式名はツノナガチヒロエビ。体長20cmになるとのことだが、今回貰った赤エビは頭がちぎられて約5cm。沼津では底引き網で盛んに水揚げされるそうだが、焼津の地引き網では一ヶ月だけの水揚げ。これは幼生から変態直後のものが焼津の浜に近づくせいなのだろう。ネットには黒く変色しやすいと書いてあり、サイズは違うが多分同一のものだろう。さて、知人のお薦めの料理法はから揚げか新タマネギとの掻き揚げ。早速両方やってみた。 生で食べても甘いが、唐揚げにすると一層甘みが増す。プリプリした食感の甘いかき揚げは連休ののんびりした朝食をなんとも贅沢なものにしてくれた。

2012.05.01

コメント(6)

-

中華アンプ S.M.S.L SA-S3

中華デジタルアンプの存在は数年前から知っていたものの、怪しげなイメージが付きまとい購入にはいまいち消極的だった。それを払拭させたのはS.M.S.LのDAC、SD1955。PCをスリムタイプに変更したことでそれまで使っていたOnkyo SE-150PCIがお役ご免となり、外付で安いものはないかと探したのがこれ。メインPCにつながっているbabyfaceに負けない音質で中華オーディオのイメージを改めざるを得なかった。S.M.S.L.製品ならいいかもとブログ記事を参考に選んだのはTA2021b搭載のSA-S3。通販で購入したが送料、代引き手数料込みで5000円以下。中華品質の小さな段ポールを開けると紙切れ一枚と本体、ACアダプタが入っている。意外な小ささに驚いたがデザインは悪くない。組立不良、ハンダ不良があるだろうとそっと揺すってみたがカタカタ音は無し。ACアダプタはどうだろうと見てみるとソニーのノートブックについてきそうな100-240V対応のもの。製造メーカーをみるとS.M.S.L.の文字が・・・・。出力電圧12Vと書いてあるが信用するものかとテスターを当ててみると12.2Vの出力がでている。本体に接続し恐る恐る電源を入れる。赤のパイロットランプとブルーのイルミネーションがいい感じだが、ディレイ動作などもちろんなし。音出しすると小生の愛用スピーカーの中高域ホーンとダブルウーファーをきっちりコントロールしていることが判ったが繊細さがいまいち。とりあえずエージングすることにしてその日は寝た。ただ、いつ火を噴いてもいいように周囲の可燃物は離しておいた。翌日の晩改めてお気に入りの曲を聴いてみた。意外に悪くない。カチッとした中高域、引き締まった低音。なによりもスピード感というか音の立ち上がりが極めて良い。高能率じゃじゃ馬スピーカと相まって音の塊がこちらに向かってくるような気がする。ただドスンとくるべき音がドスッと立ち下がりまで良くなっている。いわゆる空気感の欠如というやつか・・。 微細信号がノイズで影響を受けているのかもと思いACアダプタの出力ラインにフィルターをかませてみた。これがぴったり嵌った。フルオーケストラのなかで浮き上がっていた主旋律がバックと溶けあい元々高解像度のスピーカから極彩色の京友禅のような音が出始めた。 さて、次のハードルはうちのである。小生は元々、Onkyo M-508やLuxman L-550をとっかえひっかえ聞いていた。どちらも超のつく古い製品だが、フルメンテをおこないそれぞれ本来の音を出していた。あるときM-508を聞いてたら、うちのが突然「わたし、この音嫌い」と言い出した。マンション住まいの小生、専用のオーディオルームなど夢のまた夢。 小生が音楽を聴くときにはうちのは大好きな水戸黄門やダッシュ村を我慢している。ご機嫌を損ねたら大変とL-550をパワーアンプ直結でつなぎ直し、これはどう?と聞くと「これなら許してあげる」とご機嫌が直った。アンプの名前を教えてあげると「ラックスマン♪、ラックスマン♪」と意味不明の鼻歌まででて、M-508は気の毒に”黒デブ”と命名されてしまった。この中華デジアンを採用して貰うには一工夫必要である。これを代引きで買ったときにも何が届くの?と聞かれアンプと言えずコンピュタの部品と答えてある。ちっぽけな箱がラックスマンの隣に鎮座したときもアンプとは気づかれていない。これ幸いにブラインド切替試聴をおこなった。M-508を放逐しラックスマンを採用したことから当然中華アンプにダメだしするかと思われたが、 意外なことに考え込んでいる。しばらくして、こちらのほうがいいと選んだのは定価3%以下の中華アンプ。面倒なので詳しい理由は聞かなかったが、このチビがアンプだけど電源は切らなくていいよと教えた。中華デジアンのよいところは消費電力の少なさ。待機時消費電力は1W。購入してからずっと電源入れっぱなしだが温かくもならない。24時間つけっぱなしのLEDランプは常夜灯代わりになる。そもそもこの中華デジアン、主要部品のICは超ハイテク製品で故障の心配はなく、ローテクの電源スイッチのほうが壊れる可能性が高い。電源スイッチに触らないのは理にかなっているのである。お役ご免となったラックスマンとM-508、暖房器具の必要な今年の冬までは隠居していただくことにした。

2012.04.27

コメント(0)

-

富士山麓のセリそば

富士山麓の食べ物というと富士宮焼きそばが有名だが、知る人ぞ知る特産品がセリそば。おもしろいことに富士宮から富士、沼津、御殿場までほとんど同じレシピ。昔からかなり交流があったのだろう。小生が子供の頃にはセリそばを年中食べていた気がして、富士宮の食料品店でセリを探してみたが見つからない。大晦日には欠かせない食材として富士、富士宮のスーパーに並ぶようだが正月には一斉に消えている。どうしてだろうと不思議だったが最近ようやく訳がわかった。小生が昔食べていたセリは自生のものだが、いま店先に並ぶセリは稲刈り後の水田で栽培したもので収穫時期が限られている。毎年3月、4月だけ店先に並ぶそうだ。富士山周辺では御殿場で栽培していると聞き買いに行ってきた。向かった先は御殿場の隣の小山町にある道の駅"ふじおやま"。最初は御殿場市役所近くのJA御殿場地場産品直売店に行ったが、到着したのが昼過ぎで売り切れ。道の駅なら残っているかもと教えてもらい隣の小山町まで足を伸ばした次第である。ようやく手に入れたセリは一束100円でかなりの分量。セリそばには十分である。 富士山麓のセリそばに欠かせないのがめんつゆに煮込むニンジンの千切りと鶏肉。もしかすると鶏肉は昔は雉子肉だったかもしれない。富士山麓にはどこでも雉子がいたからで、いまでも小生の富士宮の実家の裏では野生の雉子がつがいで散歩してたりする。ざるそばの上に軽くゆがいたセリを散らし、ニンジンと鶏肉を煮込んだ温かいめんつゆを用意すれば完成である。ワサビ、唐辛子などは使わず、そばとセリのほのかな香りを楽しむのが正しい食べ方。本来ならどこの村にもいる蕎麦打ち名人婆さんの手打ちそばを食べたいものだが焼津住まいの身では叶わぬ夢。スーパーで求めた白石そばの乾麺で代用した。 御殿場のセリも4月一杯で品切れとなる。セリそば、セリのおひたしなど春の味覚をお楽しみいただきたい。

2012.04.23

コメント(2)

-

冬越しの特上ホウレンソウを味わう

この季節スーパーに買い出しに行くと、葉物の野菜が軒並み高く、なにを買ったらいいか判らないくらいである。4月の始め、井川の白鳥園が焼津で出張販売をしていたので覗いてみた。 この白鳥さん、静岡、焼津でイベントがあると店を出していて、おもしろいものを並べている。見つけると挨拶がてら買いに行くことにしているが今回のヒットはホウレンソウ。 ホウレンソウは一年中スーパーに並んでいるが、旬は秋から冬とされている。初冬の寒さで甘みが強くなり美味しいためである。しかし、4月のこの時期にホウレンソウとは珍しい。聞いてみると冬越しのものとのこと。 白鳥さんの住んでいる井川はいまでこそ静岡市葵区だが、大井川の最上流の南アルプスの麓で静岡県では珍しい豪雪地帯、スキー場まである山奥である。その井川村でどうやって冬越えさせるのか不思議だが、一束100円はとにかく安い。詮索せずに二束買ってきた。 家に帰っておひたしにして食べてみた。食べてみて驚いた。味が濃いのである。ホウレンソウの付け根の赤い部分は甘みが強く、小生の子供の頃の大好物。白鳥さんのおかげで何十年ぶりの甘いホウレンソウを味わった。葉の部分もしっかりした歯触りでスーパーではお目にかかれない濃厚な味。 あわててウチのを呼び一緒に食べた。ウチのもこれは美味しいと大喜び。また食べたいなということになった。 しかし、井川まで買いに行くと一日がかり、簡単ではない。それにこの白鳥さん、静岡近辺のイベント会場に店を出したり、井川ダムの入り口の富士見峠で店を出したりしているのをみたことがあるが神出鬼没、どこにいるのか判らない。白鳥農園のわさび漬けのパックに電話番号が書いてあるのを思いだし、夕食後、電話をしたが誰もでない。翌朝の6時半、もう一度電話をしてみると、奥さんがでた。 わけを話し、いつこちらに来るか聞くと、次は吉田町のチューリップ祭りで店を出すとのこと。ホウレンソウを取り置きしてもらい会場まで買いに行った。 今回、白鳥さんちは老夫婦に、お嫁さん、お孫さんの一家総出演。取り置きしてもらったホウレンソウを買いに来たと話すと、ああ、あの朝早く電話をよこした方ねと皆知っていて、段ボール箱からまえより大きな束のホウレンソウを出してくれた。 前回聞き間違ったかと思い、冬越しかと聞くと確かに地植で寒冷紗を使って霜をよけているとのこと。寒冷紗のトンネルが雪よけ、霜よけになるのだろう。手間暇のかかったホウレンソウである。 今回もおひたし、ソテーで特上のホウレンソウを味わった。 このホウレンソウ、もうすぐ黄色くなって売れなくなるとのこと。今週末の静岡青葉公園がホウレンソウを売る最後だそうだ。 お近くの方は白鳥農園のホウレンソウをお試しいただきたい。

2012.04.20

コメント(2)

-

Babyfaceの高音質化に挑戦

Babyfaceは言わずとしれたRMEのデジタルアナログコンバータ(DAC)。これを入手するまではonkyo ND-S1でPCのUSB出力を同軸デジタルに変換し、これをCDプレイヤーのDACでアナログ変換していた。この音質にさして不満があったわけではないがLPレコードのデジタル化に質のよいADコンバータが欲しくなったこと、音楽を聴くのにいろんな機器のスイッチを入れるのが面倒だという理由でPCのバスパワーで動くDA,ADコンバータのBabyfaceを入手した。 英国のショップからの購入代金は円高ピークの昨年末で約5万円。当初は十分満足して聞いていたがLPレコードダイレクトの音との違いがだんだん気になり(当たり前ですが・・・)少しでも高音質化を図ろうといじくり回してみた。4ヶ月を経過した今、当初とはあきらかに音質が改善したが、効果が目に見えて判ったのは以下の3項目。第1はUSBポートをUSB 3.0に変更したこと。そもそもBabyfaceの仕様はUSB2.0でUSB3.0を使うといいなんてことはどこにも書いてない。しかしUSB2.0用の外付ハードディスクをUSB3.0ポートに接続すると転送速度が向上するのは周知の事実。これはUSBのクロックばらつきの転送ミスをリトライして時間がかかっていたのがなくなったため。それならBabyfaceに送り込むデータを高精度クロックでコントロールすればいいんじゃないかと考えUSB3.0ポートのあるマザーボードに変更したのである。結果は大成功、音の透明度とツヤがはっきり改善した。第2は今年1月の新ファームウェアと新ドライバーの導入。理屈は判らないが音質の改善は明らかだったので結果オーライである。第3はPC内部の電源ラインへのフェライトコアフィルターの設置。そもそもUSB-DACの音質を劣化させているのはスイッチング電源からのノイズ混入。アナログ電源を間に設置すればいいのかもしれないがそんな経済的余裕はない。24ピン電源ケーブルを3等分してそれぞれにフェライトコアフィルターをかませ、ついでに4ピン電源ケープルにも念のためフィルターをかませた。PCの300W電源のすべての出力ケーブルにフィルターをかませたことになる。効果は上記2法ほどではなかったが音のざらつきが滑らかになったようである。高級なUSBケーブルやRCAケーブルには何万円も投資する必要があるが、とりあえずコストパフォーマンスのよい上記3法がBabyfaceユーザーにお勧めである。

2012.04.17

コメント(2)

-

あと一ヶ月の楽しみ イシモチ料理

きのうはキスの大物を狙いに焼津は田尻の浜に出撃した。夕方4時から釣り始めたけど前日の雨のせいかキス君はお休みで釣れるのはイシモチのチビばかり。たまにヒイラギやシマイサキが混じるけれども本命はお出ましにならず次第に日が暮れてきた。餌付けの手元が怪しくなってヘッドランプを点けた途端、竿に異様な重みが乗ってきた。海草でも引っかけたかと巻き上げると付いてきたのは25cmはありそうな見事なイシモチ。バタバタと3匹釣り上げたところで餌切れとなり撤収した。 そんなわけで今日の晩ご飯はイシモチの中華風酒蒸し。昨夜のうちにワタを抜いて軽く塩をしたイシモチの腹にショウガのせん切り、太ネギの青い部分を詰め込んで裏、表にたっぷり塩をかける。蒸し器に太ネギの葉を敷き、イシモチを並べた上から日本酒を振りかける。15分蒸す。皿にイシモチを並べてシラガネギをたっぷり載せ、上から熱したアブラをジューッとかければ完成である。 ポイントは淡泊なイシモチが油のくどさに負けないよう、ごま油としそ油を半々で使うこと。出来映えはというと、なんとも上品な味で、微かなごま油の風味と相まって淡泊なイシモチがまるでフランス料理でも食べているような高級食材に変身していた。一緒に釣ったチビイシモチは唐揚げに、シマイサキは昨夜の晩酌のつまみに無駄なく頂いた。ちなみにシマイサキの刺身は寄生虫のいることから推奨されていないそうだがかなり美味。多少のリスクを冒す価値はあるのでお試しいただきたい。蛇足:うちのは海岸沿いの人気のない道ばたに車を止めていて、見回りのパトカーに職務尋問された。とっさにおしっこがしたいんですと答えたら警官は苦笑いをして行ってしまったそうな。焼津警察署のマニュアルにはそんな事例は載ってないのかな。

2011.10.17

コメント(5)

-

朝ご飯はマグロの尾肉の煮付け

東名高速道路焼津インターチェンジの近くにある焼津さかなセンター。かの3.11までは朝から大型バスが連日訪れていた焼津で一番の観光名所である。駐車場が混みすぎていて地元の人間は皆敬遠したものだが、3.11以来、観光バスがめっきり減り我家でも買い物に行くようになった。営業時間は朝9時からだが8時過ぎにはかなりの店が開いて準備を始めている。今朝は早くから干物を買おうとうちのと出かけてきた。 そこで見つけたのがマグロの尾肉の煮付け。マグロはご存じの通り高級食材だが頭と尻尾は捨てられる運命。尻尾に近い尾肉もその固さから刺身にはならず、まかない料理のフライや煮物になる。しかし焼津では結構人気があり店頭に並んでいたりするのである。今日、大冨水産で見つけたのは2個で250円の尾肉の煮付け。朝ご飯のおかずにちょうどいいと買ってきた。店先ではあまり大きくなさそうに見えたが家に帰って盛り付けてみるとかなりの大きさ。最初は一人一個のつもりだったが急遽1個を半分こすることにした。 一人前125円で豪華なマグロ料理の朝ご飯となった。

2011.06.25

コメント(3)

-

掛川深蒸し茶

この連休中、静岡県内の高速道路は上りも下りも大渋滞。ならば近場で過ごそうと掛川の粟が岳に行ってきた。ふもとから歩いて登るつもりが、駐車場を探しているうちに山頂に着いてしまった。そこの阿波波神社を参拝したが、この神社にまつられてるのは事代主命(ことしろぬしのみこと)で大漁の神様。遠州の漁師の信仰が厚かったとのことである。東海道新幹線の掛川あたりからも見えるこの山、山肌に"茶"の文字が書かれているので見覚えのある方もいるかもしれない。 車で山を下りてくる途中、草地のなかで動いている動物がある。近づいてみるとなんとカモシカ!。カモシカ君、10mくらいの距離でこちらを眺めたかと思うと悠然と食事を始めた。 しばらくカモシカ君の食事を見物した後、小夜の中山にいってみた。夜泣き石伝説のある名所だが、歩き回ると茶摘みの真っ盛り。今年は連休前の冷え込みのため例年より2週間は茶摘みが遅れている。いいお茶を買おうと品評会でいつも優秀賞を取る中山茶業組合の製茶工場におじゃました。ここのお茶は深蒸しの濃厚な味が特徴的。自家用に八十八夜の普通茶を買うつもりが、摘み取りが遅れたせいで100g2000円の大走り茶しかない。どうしようかと悩んだ末、清水の舞台から飛び降りるつもりでこれを50g買ってきた。 さて深蒸し茶だが、普通蒸しとどこが違うかというと最初の蒸し時間が長いこと。しっかり蒸すため茶葉は茶色っぽく見た目は悪い。煎れたお茶も濁っているのだが、味はしっかりしていて、いかにも緑茶!!という味。おまけに保存も利きやすく冷蔵庫なら何ヶ月も新茶の味を楽しめるという特徴がある。ならば全部深蒸しにしてしまえばいいじゃないかという声も聞こえそうだが、静岡県で深蒸し茶を作っているのは川根から掛川・森あたりまでの中東遠地方で、駿河では昔ながらの普通蒸し。 静岡本山茶の新芽の香りと口の中でとろりと溶ける新茶特有の味も捨てがたく、結局うちでは深蒸し茶と本山茶を毎年両方買ってきている。 今年は昨年に比べてお茶のできが抜群によいとのこと。連休明けには静岡茶をお試しいただきたい。

2011.05.05

コメント(12)

-

ハルミとキヨミ

「今日はどっちにする? ハルミ?それともキヨミ?」キャバクラではない。静岡の八百屋での会話である。どちらも静岡のミカン山で作られている柑橘類。"清見"は静岡市興津にある果樹試験場で作られたみかんとオレンジのあいのこ。そして"はるみ"はその"清見"とポンカンを掛け合わせたものである。ご存じデコポンも"清見"とポンカンを掛け合わせたものだが、ポンカンの系統が異なり異母兄弟といったところか。この果樹試験場、日本で最初にプラタナスが植えられたことでも有名で、日本中のプラタナス並木は皆ここが発祥の地。 さて、ハルミとキヨミの味がどう違うかというと"清見"が洋風美人とすると"はるみ"は和風美人。きりっとしたのが好みか、マイルドが好きかという問題になる。残念なことにはるみちゃんはお店に出る期間が短く、今日は清見さんにしか会えなかった。清見さんもそろそろ最後の出番の時期となり来年までもう会えないかもしれない。今日は記念にブログ紹介させていただいた。洋風美人といえばキャサリン妃、きれいだったですねぇ。関係ないけど、これはおまけ。

2011.04.30

コメント(7)

-

名古屋の旨いもの

昨日から仕事で名古屋に行ってきた。せっかくの出張なので名古屋の旨いものを食べようと考えたが、小生のモットーである安い、早い、旨いの条件にかなうのはなんといっても居酒屋。ホテルの近くの居酒屋をハシゴした。なかで気に入ったのは金山の"とりとり亭"。"名古屋名物富士山ハイボール?"を飲みながら何品か食べたうち、おいしかったのが"とりしゃぶぽん酢"。鶏のささみをさっと湯通しして晒したタマネギと紅葉おろしでいただく仕掛け。前の店で食べた手羽先の揚げ物や砂肝の炒め物があまりにどぎつい味だったせいで妙にくつろげておいしい料理だった。 今日の昼飯は熱田の宮きしめん本店のざるきしめん。トッピングなしで800円、一番安いメニューである。腰があって滑らかなきしめんは前にも経験したことがあるが、ここのはめんつゆが絶妙。鰹だしだが厭味がまったくなくて、焼津柳屋本店のめんつゆと似た味。店員さんに聞いたらこのめんつゆは店でしか味わえなくて、持ち帰りのものとは違ってるとのこと。保存を考えなくてもいいせいなのかな。ここはお店の雰囲気も良くて、店内の天井には有松絞りが展示され名古屋の優雅な雰囲気を味わえた。 食後の散歩は熱田神宮。ここは日本武尊ゆかりの神社で焼津とは縁がある。楽しみにして行ってみたのだが、けしからんことに拝殿さえ拝めず、閉められた門の外に賽銭箱がある。きびすを返して帰ろうとしたら宝物殿と書かれた建物があったので受付の宮司さんと話してみた。小生「この神社には国宝はありますか?」宮司さん「室町時代の短刀があります」小生「草薙の剣は国宝じゃないんですか?」宮司さん(ややむっとして)「草薙の剣は当神社のご神体です。ご神体は人に見せるようなものではないのです」(ご神体が国宝というのは日本中あちこちの神社にあるのです)小生「刀というのは手入れをしないとすぐだめになってしまうと聞いてます。手入れをしてないんですか」宮司さん(気色ばんで)「当神社には47名の宮司がいますが本殿に入れるのは7名のみです。この7名は本殿で見聞きしたことは決して外部に漏らさないことになっているのです」小生「そうですか、よくわかりました(本当は全然判っていない)」草薙の剣は須佐之男命以来、二千年以上(?)経過し、直近では太平洋戦争で本殿焼失の難まで受けている。いま剣はどうなってるかなんて質問するのは、拝殿を見せてもらえなかったからといっても畏れ多いことなのである。もし小生に不幸があったら熱田神宮の神罰に違いない。

2011.04.24

コメント(9)

-

アラメの不思議

アラメという海草をご存じだろうか?静岡の駿河湾沿岸ではだれでも知っている海草だが、今の時期だけスーパーの一番目立つ場所に並べられる。そして、季節が過ぎると姿を見かけなくなる。この地域ではアラメはタケノコの煮物になくてはならないものでそれ以外には滅多に使われないのがその理由。 我家でも先週、知人からタケノコを頂いたがご丁寧にアラメもちゃんと添えられていた。タケノコをアラメなしで料理するなんてことはことはここでは考えられないことなのである。同じくタケノコ煮の必需品は山椒の新芽だが、我家ではタケノコシーズンに備えてベランダで山椒の鉢植えを育てている。 永年、タケノコの煮物にアラメを併せるのは普通のことと思っていたが、ネットでレシピを調べてみるとそうでもないらしい。鶏肉、椎茸、イカ、肉団子、昆布・・・いろいろ出てくるがアラメと煮るのはお目にかかれず、これは駿河湾独特の料理法のようだ。ちなみに長野県のある地域ではタケノコの煮物はサバの水煮缶詰じゃなければダメということで、この季節だけサバ水煮缶が飛ぶように売れるという話を聞いたことがある。 ちなみにタケノコに併せるのは乾燥アラメで生のものは使わない。アラメの収穫時期が初夏ということ、乾燥させた方が味がよいということか。 また、小生が子供の頃から食べていたアラメは表面に洗濯板みたいなしわがあって歯ごたえがあったが、焼津のスーパーで売っているアラメはツルッとしていて柔らかい。別物かもと調べてみたらアラメは新芽のうちは表面がなめらかで成長するとシワシワになるそうで納得した。できれば洗濯板アラメのほうが気分がでるのだがやむを得まい。 さて、アラメと煮たタケノコだが、歯触りがいいが淡泊なタケノコと柔らかいけど濃厚な味のアラメ、そこにタケノコのかすかなえぐ味を消す山椒の新芽が絶妙の組合せ。春を感じさせる一品になった。ちなみに写真の皿にはニンジンも載っているがこれはやや邪道かも。

2011.04.23

コメント(3)

-

石巻報告

昨日、うちのが無事、石巻から帰ってきました。片道13時間の道のりをスイフトで走破してきました。被災した親戚は自宅に戻っていて、ヘドロすくいや瓦礫撤去におおわらわ。持参させた長靴、レインコート、ゴム手袋、手拭いが役立ったようです。片付けの合間に行った牡鹿半島の避難所で喜ばれたのは静岡から持って行った日本酒とどら焼き。避難所には全国各地からの支援物資が集まっていて、食べものはたっぷりありました。しかし、被災地に酒を送ろうと考えた人はいなかったらしく酒飲みの漁師達は相当、不自由していたようです。なかには、なけなしの現金を握りしめ石巻までビールを買いに行ったひともいたそうで、うちのが静岡から日本酒を持ってきたと言ったら、友達のご主人はにんまりして今夜は皆で酒盛りだと喜んでくれました。その晩、荻浜中学校では焼津の銘酒「磯自慢」、荻浜小学校ではお隣島田の「女泣かせ」がふるまわれたそうです。奥さん方に喜ばれたのは焼津、大國家のカステラとどら焼き。生菓子は支援物資向きではないと、中高年向きの甘いものはなかったそうです。うちのが、今から宮城に行くと大國家さんに話したところ、これを持って行ってくれとカステラとどら焼きを沢山頂いたのです。大國家さんに感謝です。荻浜からは友達夫婦の牡蛎やおばあちゃんの作ったキビナゴの佃煮など、おいしい食べ物を頂いていたので、少しですが恩返しができました。下の写真は今回の震災前の荻浜の風景です。棒受け網漁船の向こうに湾一杯に牡蛎だなが並んでいます。一日も早くこののどかな風景が戻るよう祈ってます。 さて、うちの親戚ですが、叔父さんは残念な結果になってしまったのですが叔母さんと孫二人は無事、生き延びました。三人を助けてくれたのは叔父さんの車です。津波のなか三人を乗せた車は隣町まで流されました。叔母さんは叔父さんが車にハンマーを積んでいたことを思い出し、リアウィンドウをハンマーで叩き割りここから孫達と一緒に車の屋根に登っていたのです。叔父さんが数年前に買った自慢の車はメチャクチャになりましたが見事に働いてくれました。さて、うちのは石巻でおもしろい話を聞いてきました。石巻コンフィデンシャル その1東北の大震災の影響で富士山は噴火寸前になっている。富士山では毎日、地震が起きて山頂からは煙が上っているのが見えるそうだ!石巻コンフィデンシャル その2菅首相が石巻であれほど評判が悪かったのは、避難所を訪問する時間が遅くなり避難者は女川にある家の片付けが中断されたばかりか援助物資を受け取りに行きそびれてしまったせいだ。その1は明らかにデマだけど、悪い情報を隠す政府不信がその原因ですねその2はもっともな話です。そもそも女川、石巻は小沢一郎の信奉者の多い土地。うちの親戚には後援会の会長をやっていた人もいたくらいで、菅直人を敵視するひとも少なからずいたはずです。そこで不用意な行動をすれば叩かれるのも無理もないんでしょうね。叔母さんは安○○のバカタレ!と怒っていました。いずれにしても東北の皆さんは逞しくがんばってます。がんばれ東北、がんばれ日本。

2011.04.17

コメント(6)

-

よもぎ

『 被災せし 淡路の島のヘリポート かのあたりにも よもぎ萌えゐむ 』これは美智子妃殿下、もとい美智子皇后陛下が阪神淡路震災の被災者を見舞われた時、あまりの惨状に心を痛め詠まれた歌です。今夜は宮城の漁師から貰った焼酎を飲みながらデュプレの演奏するドヴォルザークのチェロ協奏曲を聴いていたのですが、ふと書棚に目をやると美智子皇后陛下の御歌集「瀬音」が目に入り、開いたページにあったのがこの歌です。溢れくる感情を春の日差しを浴びるヨモギに託した皇后陛下のお気持ちが伝わります。今頃、宮城の田代島、網地島にも春の日差しを浴びて桜の蕾が膨らみ、ヨモギが芽吹いているかもしれません。被災地の皆様に心からお見舞い申し上げます。かく言う小生も先週から一人暮らしを続けています。いつも喧しいうちのが石巻に出かけているからなのです。先週末、うちのはさんざん迷ったあげく宮城に行く決心をしました。宮城は故郷で、育ててくれた家族、親戚が住んでいるところです。余震があったり放射能拡散があったりで迷っていたのですが、身内の供養と親友の土葬に間に合うようにと支援物資を車に積み込み石巻の叔母さんの家に向かいました。今頃は津波にまみれた家の片付けと挨拶(お見舞い)まいりで毎日忙しくしていることでしょう。しっかり働いてくれるよう応援してます。それはさておき、陛下、皇后陛下は政界、財界、官僚の計算、身勝手を百も承知で国民の平安を祈っています。我々も心を一つに復興に向けて手助けしましょう。がんばれ日本!!

2011.04.11

コメント(2)

-

遠州夢咲菜

京野菜みたいにその土地だけでしか作られないは焼津近辺にもいろいろある。清水の折戸ナス、富士山麓の水かけ菜、鳴沢菜は有名だが、数年前、小生が知ったのは遠州の夢咲菜。 昔から掛川、菊川あたりで作られてきたそうだが、この地域のJA遠州夢咲にちなんで夢咲菜と命名されている。 小生は2年前から苗を買ってきて自宅のベランダで育ててきた。毎年10月苗を植えると、11月終わり頃から順番に葉が収穫できる。味は菜の花に近く、それよりもう少しクセを少なくした感じ。おひたしやみそ汁の具など自宅で少しずつ使うにはピッタリの家庭菜園向きの野菜である。この冬、活躍し続けてきた夢咲菜だが、春を迎え最後の花をつけ始めた。夢咲菜の花を見てこれを買った菊川のJAを思い出した。久しぶりに覗いてみようと菊川まで車を走らせた。向かったのは東名高速道路菊川インターチェンジに近いJA遠州夢咲ミナクル菊川店。地元の農家が地元民に産品を直売する地域密着店である。焼津でも売り切れが続いているお米はどうかなと見てみると棚一杯に米袋が並んでいる。小生が買ったのは静岡コシヒカリ。もちっとした食感が好評で、もともと品薄気味だったことに加え昨年の猛暑で生産量が落ち貴重品扱いされているものである。さらにお勧めはその玄米。10Kg3000円で敷地内の精米工場ですぐ精米して貰える。精米したてのお米のおいしさは経験しないと判らない。今話題のほうれん草も地元産がたっぷり並んでいた。昨日のニュースで東京から焼津に買い出しに来る人が増えてると言っていたが、焼津で魚を買った後は足を伸ばして菊川の静岡コシヒカリを買って帰るのがお勧めコースである。

2011.03.22

コメント(2)

-

焼津港に被災地支援船が集結

東日本大震災、被災地の皆様、心からお見舞い申し上げます。この間の地震では焼津も津波警報が出され多くの人が避難所に逃げるなど大わらわでした。一夜明けて被災状況が明らかになるにつれて、多くの焼津市民の脳裏には安否が気になる人たちの顔が思い浮かびました。そうです、焼津は同じ水産都市の塩釜、石巻、気仙沼と人も物も交流しているのです。そして焼津港に出入りする海外巻き網漁船は宮城出身の乗組員が大多数を占めています。今回の地震で太平洋に散らばっていた海外巻き網漁船20数隻は一斉に焼津にとって返しました。故郷を心配するすべての海巻船が焼津で魚を降ろし宮城に向かおうとしたのです。15日には水産庁からは正式の援助物資搬送要請もありました。海巻船の強いところは本船にボートを積んでいること。本船が接岸できなくてもボートで岸に近づくことができるのです。しかし困ったことに焼津港では20数隻が一斉に水揚げするのは不可能で半分は鹿児島の港に向かうことになりました。乗組員にしてみれば少しでも宮城に近い焼津に入りたかったのでしょうが仕方がありません。焼津から出航したばかりで積み荷のない船は直ちに宮城に向かい、港にいた数隻もすでに援助物資を積んで宮城に向かいました。昨日は宮城海上保安部から石巻港が接岸できるようになったと連絡があり、沖で待っていた船も今頃続々と石巻港に入港しているでしょう。 下の写真は焼津港の海巻船専用の外港。ざっと7隻が停泊していました。今頃は出航している船もあるはずです。 下は岸壁に山積みされた支援物資。毛布、寝具、一輪車など現地の様子がわかっている人たちが準備したことが一目でわかります。それ以外にも水産加工品は焼津のお得意の品。段ボールが山積みされていました。 小生も石巻に連絡の取れない人がいます。一刻も早く見つかることを祈ってます。

2011.03.20

コメント(3)

-

高草山のシシ汁

高草山は焼津と静岡の間にある標高500mちょいの山。山の名前を知らなくても日本坂トンネルのある山といえば頷かれる方がいるかもしれない。東名高速道路、東海道新幹線、東海道線が通り抜けるトンネルだらけの山である。地元では「この山に雪が降ると春が来る」と親しまれているが、今日はこの高草山の中腹の公園で観望会が開かれた。うららかな春の日差しを浴びてハイキングを楽しもうというのが趣旨だが、おおかたの参加者のお目当てはシシ汁。 高草山でもこの数年、イノシシが急増して問題になっている。地元猟友会が時折、駆除をするのだが間に合わず、農家が悲鳴を上げているのである。今日はそのイノシシを汁にするというので、うちのと出かけてきた。麓のお寺の庭先に車を置かせてもらい、ぶらぶら登り始めた。途中の道端にはお茶畑やミカン畑が所々にあり、のどが渇くとミカンを失敬しながらの春のハイキングである。途中、ドーン、ドーンと花火のような音がしていたが後で猟銃の音だと気がついた。のんびり2時間かけて山頂に到着し、帰り道に観望会の開かれている笛吹段公園に寄った。観望会会場にはハイカーや車で来た人など大勢集まっていて焼きそば、餅、シシ汁がサービスされていた。おもしろかったのは働いている人が男ばかりなこと。たいていの行事は女性が活躍しているのに、今日ばかりはボランティアの男性がお客さんに食べ物を振る舞っている。さてシシ汁だが、特大の鍋が会場の片隅に置かれ数人がかりで料理されていた。鍋にシシ肉を入れグツグツ煮込む。アクがかなり出るのでこれを掬いながらじっくり煮込んだ後、野菜、こんにゃくを投入し、最後に味噌で味を調えていた。これをまだか、まだかと待ちかねたお客さんがジーッと見つめているのである。最初はあちこちに散らばり様子を見ているのが、味噌を入れる段になると鍋の前に一列に整列し順番を待つのである。頂いたシシ汁は臭みのないおいしいもの。シシ肉は血が多く、仕留めたらすぐ解体、血抜きをしないと臭くなってしまうのだが、ここのシシ肉は見事に処理されていた。しっかりした歯ごたえはシシ肉独特で滅多に食べられない珍味だった。シシ汁、焼きそば、餅のフルコースを食べ、食後には高草山特産の紅茶まで頂き帰路に着いた。帰り道では道端で菜の花摘み。ひなたの菜の花は花が開いてしまっていたが、日陰の菜の花の蕾をレジ袋一杯まで二人で集めてきた。 あすは菜の花のフルコースだぁ。

2011.03.06

コメント(2)

-

御前崎の切り干し大根は旨い

御前崎というと何を連想するだろうか?海の難所、ウィンドサーフィンのメッカ・・ 人さまざまだろうが共通するのは風が強いこと。あまりの強さに海岸の小石まで転がり続け丸くなってしまっている(本当ですよ)。さて、食べ物についていうと、御前崎は風の強さが幸いして切り干しの名産地となっている。切り干しにもいろいろあるが代表はサツマイモと大根。御前崎はそもそも切り干し芋発祥の地なのである。その昔、薩摩藩のご用船が御前崎で難破し、近在の住民がこれを救助した。薩摩藩はお礼に3種の薩摩芋の苗と栽培法を伝授したそうである。その後、御前崎は強風の吹き荒れる地の利を生かして切り干し芋の名産地となり、その後、御前崎から切り干し芋の作り方を伝授された茨城県が日本一の切り干し芋産地となった。・・・ ここまでは御前崎の小学校で生徒に教える有名な話なのだが、夏の終わりに切り干し芋を作っていた農家は冬になると切り干し大根を作っているのである。この御前崎の切り干し大根は静岡県ではかなりのブランド品。今の季節、御前崎の切り干し大根が店頭に並びはじめると焼津のおばさま方は競ってこれを買い求めるのである。 わが家でも早速買ってきて切り干し大根の料理を作った。御前崎の切り干し大根は余所の産地に比べるとやや太め。水に15分も戻すとシャリシャリした歯触りのなかにかすかな辛みと甘みがあるのが特徴である。一品目は切り干し大根の和風サラダ。水に戻した切り干し大根を良く絞り、軽くゆでた干し椎茸、にんじんを混ぜ合わせ、醤油、酒、酢、砂糖を加え、白ごまをかければ完成である。酢が味を引き締め、ヘルシーな漬け物といった感覚でご飯にあう。 二品目はおなじみ、切り干し大根の煮付け。全く同じ材料でできるのがみそである。切り干し大根と細切りにんじん、戻し干し椎茸を出しつゆ、砂糖、醤油で煮込んだ。多めに作って冷蔵庫に保存しておけば数日はおかずに困らない定番メニューである。

2011.02.13

コメント(9)

-

初物のさんまを食べる

「今年は大間のマグロは不漁かもしんないナァ」 昨夜、焼津の遠洋漁業関係者と一杯やったときの会話である。 いわく、大間のマグロは秋刀魚を餌にしていて、その秋刀魚が不漁なのだそうだ。今年の異常気象のせいで日本近海の水温が上がりサンマが寄りつかなく、いつもなら北海道沖で盛期を迎えるサンマ漁が今年はさっぱりだというのである。 そうはいうものの秋の気配とともにサンマがぼつぼつ獲れはじめ、日本有数のサンマ水揚げ港である宮城県の女川港には第2陣のサンマ船が一昨日入港し、そのサンマが今日、我が家に届いた。 初物のサンマである。なるべく新鮮なうちにいろいろ食べようと作ったのは、定番の塩焼き、刺身、なめろうの三種類。あぶらののりが悪いかもという前評判にも関わらず刺身は十分に脂がのっていて、なめろうでは濃厚すぎるくらい。塩焼きで脂を落としてやるとおかずにちょうど良くなるほどのいい秋刀魚だった。 今夜はうちのと4匹片付けたが、まだ残っている。鮮度が落ちないように頭とワタを取り除き冷蔵庫に保管した。2,3日は秋刀魚がつづく我が家の食卓である。 ちなみに我々と同じくらい秋刀魚を喜んだのはベランダのみどりがめ。10匹分の秋刀魚のワタが彼らの夜食になった。ホームセンターで買ってきたペットフードばかり食べてる彼らにとって今夜は久々のごちそうだっただろう。

2010.09.08

コメント(10)

-

ベランダのオクラで餃子を作る

我が家のベランダ菜園、年々レパートリーを広げ今年はオクラが仲間入りをした。といっても梅雨時、近所の農協を覗いたら苗が4本100円で売っていたのを衝動買いしただけなのだが・・・プランターに植えられたオクラは値段に似合わず(?)立派に成長し大きな実をつけてくれた。恥ずかしながら小生、畑のオクラを見たことがなく、あの鉛筆みたいなオクラの実が上を向いて付くことも、黄色いきれいな花を咲かせることも知らなかった。生ゴミ処理の肥料をたっぷりやったせいかウチのオクラはスーパーで売ってるものより遙かに大きくなって収穫できた。 せっかくベランダで育てたオクラなので、これが主役の料理を作ろうと考えたが意外に見つからない。冷奴の薬味になったり箸休めの一品になったりはするもののインパクトはいまいち。考えたあげくオクラをタネにオクラ餃子を作ることにした。オクラがたっぷり入るように餃子の皮は特大サイズ。挽肉、キャベツを混ぜたものに調味料を加えほぼ同量のオクラを入れて餃子の皮でくるんだ。オクラの食感が判りやすいようにと蒸し餃子と揚げ餃子を作ってみたがどちらも大成功。特に揚げ餃子はパリッとした皮の内側のねっとりしたオクラが肉汁と一緒に口の中に流れ込み、なんともいえない絶妙のバランスになった。 この暑い季節、ベランダのオクラは次から次に収穫できるサイズに育っていて当分はオクラ餃子が続く毎日になりそうだ。

2010.08.25

コメント(10)

-

富士登山の後は安母の湯

毎日どこかで最高気温の更新される酷暑の中、皆様、いかがお過ごしですか? どうしてこんなに暑いんだと愚痴も言いたくなる日が続くなか、ふと天気図を見てみるとわが日本列島は完璧に太平洋高気圧の支配下に収まっている。そこで思い立ったのが富士登山。例年ならお盆過ぎのこの季節、富士山は不安定な気候になって、前日の天気予報なぞあてにならないのが常識。しかし、今年ばかりは天気予報を信用できそうだ。目覚ましを朝3時に鳴らし、おにぎりを作って富士山に向かった。 富士山は五合目の登山口で18度。歩くと暑いけど立ち止まると涼しいという最高のコンディション。八合目の富士浅間神社の鳥居の下では気持ちよく昼寝をした。小生のいびきが登山道まで聞こえて恥ずかしかったとうちのは愚痴るがこんなに気持ちのいい昼寝は久しぶりだった。 帰り道にははじめて宝永山まで足を伸ばして巨大な火口を見物してきた。 さて、五合目の駐車場に戻って首筋に手をやると埃と塩でザラザラになっている。どこかで風呂に入れないかと思い出したのが安母(あんも)の湯。ここは富士宮口登山道の脇にあり、富士宮市のゴミ焼却場の付帯施設。地元住民の迷惑料として作ったため料金は1時間300円と極めて安い。登山の疲れと汗を洗い流そうと行ってみた。驚いたのは露天の薬湯。いかにも疲れの取れそうな漢方薬のいい香りが露天風呂に立ちこめて、さすがは採算度外視の市営施設だけはあるなと感心した。 そこからの帰り道は居眠り運転になるとまずいと運転をうちのに替わってもらった。そこでその日最大のハプニングがあった。国道に出る直前、道路の真中になにかいる。よくよく見ると雌鹿がこちらを向いて立ちすくしている。危ない!と思った瞬間、鹿は軽やかに道路の脇に飛び退いた。うちのとあれは鹿だよなと話していると今度はタヌキが道路に走り出てきた。避ける暇もなくタヌキを轢いてしまったが、車を止めて確認に行くとタヌキは走り去った後。どうやら死んではいないらしいと帰宅したがうちのはタヌキを轢いてしまったのがショックでしょんぼり。翌日は頭痛と喉痛でタヌキのたたりだとこぼしていた。それはさておき、小生がショックだったのは鹿を見てもタヌキを見ても、うちのは車のスピードを落とさなかったこと。 小学生の皆さん、女性ドライバーを見たら絶対道路に飛び出してはいけません。

2010.08.20

コメント(9)

-

花火の夜は小魚の唐揚げで赤ワイン

焼津で三日間続いた祭りの締めくくりは昨夜の海上花火大会。 市町村合併の影響か2年前からやたら豪華な花火大会になったと聞き、うちのと見物に出かけることにした。かぶりつきの招待席の券は職場の同僚にあげてしまったので、われわれは港の南端の防波堤から眺めることにした。同じ港といってもわれわれの行った小川港(焼津港の一部です)の石津突堤は花火の打ち上げ場所から2,3キロは離れていておまけに突堤の先端は駐車場から1キロ近く歩く不便な場所。そのせいか、海上から花火を見られる特等席なのに釣り人以外は中学生くらいのグループがちらほらするだけだった。 せっかく防波堤に行くんだから魚も捕ろうとサビキ仕掛けを用意して明るいうちから釣りを始めた。 夕暮れ時に小アジが1,2匹釣れたがその後はさっぱり。暗くなって花火が始まり竿を置きっぱなしにして見物していたら見慣れない魚が掛かっている。その後はコンスタントに釣れ続け花火も釣りも堪能して帰宅した。 家に帰って調べてみるとこの魚、コスジイシモチというらしい。アジ、サバなどの防波堤の常連は暗くなると安全地帯に避難するのだが、この魚は暗くなっても活動する。夜釣りの大物ねらいの釣人からは嫌われていて直ちに廃棄処分になるらしいが、モツラ家のモットーは釣れたものはすべて食べること。酒のつまみに唐揚げにしてみた。 チビのくせに立派な鱗を丁寧に取り除き、ワタを抜いて塩を振り水気をとばす。片栗粉をまぶして中火でじっくり揚げたのが今夜の酒の肴。癖のない味で頭から尻尾までカリカリ食べるとワインにぴったりの粋なつまみになった。

2010.08.15

コメント(2)

-

ミナミマグロ中トロでミリン干しを作る

知らないうちに貯まってくるのが冷凍食品。特に頂き物をいつか食べようとしまい込んだのは気がつくと一ヶ月以上前のものなんてこともよくある。最近、我が家の冷凍庫を不法占拠しているのはミナミマグロの中トロで少々冷凍焼けした元高級品だ。このミナミマグロのブロック、2個セットで我が家にやってきた。1個目は喜んで刺身にしたがどんな刺身も毎日食べるとさすがに飽きる。2個目はいつか食べようと冷凍庫に放り込んだまま忘れられていたのである。さすがに邪魔になり中華風炒め物にしようか角煮にしようか悩んだあげくミリン干しに決定した。マグロの干物なんて贅沢品は焼津魚センターでもそう見かけないが、地元の干物屋ではミリン干しが高級品として売られている。今回はそれに挑戦したのである。レシピは地元の名店、用宗のかねいち干物店のおやじさんからご教示いただいたポイントをネット検索のレシピと付き合わせた自己流である。 ご存じの通り、魚は干物にするとかなり縮む。それを見越してマグロは大きめの油揚げサイズに切り、塩を振り一晩軽く干す。よけいな水分を飛ばしてタレが薄まらないための下ごしらえである。この暑い夏の夜に魚を干すなんてことは昔なら考えられなかっただろうが、我が家のベランダでは一晩中エアコンの室外機から熱風が吹き出しており干物作りには絶好の環境。翌朝、程よく乾燥したマグロの切り身を醤油、ミリン、山椒、ショウガを混ぜた漬け汁に浸し、今度は冷蔵庫で24時間おく。 タレがしみこんだマグロに白ごまを振り天日で一気に乾燥させればミナミマグロ中トロみりん干しの完成である。 晩の食卓に並んだみりん干しの味はというとまるで柔らかめのビーフジャーキー。歯ごたえがあって旨味があってなかなかイケる味になった。驚いたことに一番美味しかったのは真っ黒けの血合いの部分。刺身なら捨てられる場所が干物では一番美味しくなった。それも晩のおかずというよりは酒の肴にぴったりの珍味である。今度、安い鰹を見つけたらそれでも挑戦してみよう。

2010.08.10

コメント(9)

-

心しめやかに灯籠流し

今日は焼津の灯籠流し。町の中心を流れる小石川の橋の上に僧侶の読経が流れる中、新盆を迎えた家族が戒名の書かれた灯籠を抱え祭壇で祈りを捧げた後、次々に川縁から灯籠を流していく。 小生もこの数年、次々に亡くなった最愛の身内を思い出し胸を詰まらせていたが、ふと、ここに集まった大勢の人たちが皆悲しみを抱えていることに気づいて愕然とした。こんなにたくさんの悲しみが一カ所に集まっているなんて、なんてことだ・・・・灯籠を流して川縁でじっと立ちつくしている老婦人。その後ろでじっと見守る中年の息子・・・一家総出で灯籠を流している家族・・・・まるで町中の悲しみがここに集まっている。 宵闇の迫る焼津の町でしめやかに華やかに灯籠が流れていった。

2010.07.16

コメント(4)

-

焼津の枝豆でずんだ餅を作る

お盆の近づいた畑で大きな顔をしているのは何といっても枝豆。おやつによし、ビールによしで夏といえば枝豆だが、宮城、山形で農家のお盆に欠かせないのがズンダ餅。知人の畑で枝豆が収穫を迎えたと聞いて我が家でも宮城風のズンダ餅に挑戦した。まずは畑に出向いて枝豆の収穫である。昨日までの雨で畑の通路には水溜まりができている。それを避けて奥に進むと、すでにウチのがそこの奥さんと枝豆を引っこ抜いていた。畑の隅にこれを集めてつみ取りの手伝いを始めた。用意のいい奥さんは昼間だというのに蚊取り線香に火を付け、隣の柿の木の枝に引っかけている。この季節、畑に座って作業しているとヤブ蚊がやってくるのだそうだ。一畝分の枝豆をつみ取り、自宅に戻りズンダ作りを開始した。 大鍋に塩を一掴み入れ枝豆を茹でる。ほどよく茹であげたらこれを食卓に置き、二人して枝豆剥きをした。ポイントはサヤから取り出した枝豆の薄皮も取り除くこと。これで擂り潰したあとの口触りがよくなるのである。剥き終わったらすり鉢に入れすりこぎで擂り潰す。これが結構面倒で逃げ回る枝豆を丁寧に擂り潰していく。パサパサしてきたら砂糖水を加え適度な粘りけを与えさらに擂り潰す。砂糖で味を調整するのがポイントである。不思議なことに薄緑色の枝豆が砂糖を加えると鮮やかな緑に変色し見るからにおいしそうになる。枝豆の破片がご愛嬌に残るくらいまでしつこく擦る小生の隣で、ウチのが鍋にお湯を沸かした。鍋の熱湯で市販の切り餅、手製の白玉団子を茹で、冷水で冷やす。その餅と白玉団子に擦った枝豆をからめればズンダ餅の完成である。 今回のズンダ餅の特徴は畑直送の枝豆に加えて、知人のお菓子屋さんからいただいた上質の業務用砂糖を使ったこと。このお菓子屋さんでは小豆餡にはこの砂糖でなければダメとこだわっているのだが、その砂糖をズンダに使ったら何ともまろやかなズンダが完成した。ウチのがズンダ餅をお菓子屋さんにお裾分けしたら、ご主人からお褒めの言葉をいただいたと鼻高々だった。焼津ではまだまだ知名度の低いズンダ餅を配って歩き、方々からお褒めをいただき忙しい一日が終わった。

2010.07.11

コメント(14)

-

花ワサビを食する

4月までのグズついた天気がウソのように晴れわたったこの連休、家でのんびりしようと買い込んできたのが今シーズン最後じゃないかと思われる花ワサビ。花ワサビの旬は例年、3月から4月なのに今年の異常気象のせいかまだ店頭に並んでいた。花ワサビとは特別な品種ではなくて、陸ワサビに花の咲いたモノ。ただいわゆるワサビが年中手に入るのに対して花ワサビはこの季節限定なのが珍重される理由である。 さて花ワサビの普通の料理法は醤油漬け。それだけではつまらないので今回、天ぷらも作ってみた。ワサビの茎を適当に切りそろえ型のごとく天ぷらにする。ワサビの辛みはなくなってしまったが春野菜独特の苦みで食欲が増進。いかにも春の味覚だ。 醤油漬けは醤油汁を作ることから始める。醤油に砂糖、ミリンを加え一煮立ちさせて冷ましておく。花ワサビを熱湯をくぐらせ冷水で冷ましてから4cmに切る。保存用ガラス瓶にこの花ワサビと醤油汁を加え半日置けば完成だ。熱いご飯にのせて、ワサビの天ぷらと一緒にいただいた。とっておきの春の味覚を満喫した。 ところで最後に残ってしまったのが花ワサビの根っこ。沢ワサビと違って小さくて囓ってみてもあまり辛くない。どなたがおいしい食べ方をご存じの方がいらしたらご教示いただけると幸いである。

2010.05.02

コメント(12)

-

S-1カツオをいただく

焼津界隈の旬の旨いものをネタにしている当ブログだが今回はあまりの旨さに冷凍物をご紹介。今週初めのこと、港を出港する遠洋船を見送りに行ったらバッタリ会ったのがHさん。彼は前日入港したばかりの同じく遠洋船の乗組員。彼も懐かしい仲間を見送りにきていたのだ。久々の再会を祝した彼が言うには、とびきりいい魚が手に入ったんで分けてあげると。一昨日になり彼が美人の奥さんと持ってきてくれたのは冷凍のカツオとマグロ。マグロがとびきりかと思ったらそうではなく、カツオがいいのだという。 そのカツオを食べてみて驚いた。アブラの乗り具合は大トロ以上で舌あたりはとろけるよう。カツオの風味はしっかりあるが独特の生臭みはまったくない。焼津では2年前からS-1カツオと称して極上カツオのブランド化を図っており、小生も何回か食べたが間違いなくそれ以上の味である。 S-1カツオとは特別選別した一本釣りのカツオを船上活〆脱血装置を使って血抜処理した後-20℃のブライン溶液で急速冷凍したもの。そのS-1カツオより美味しいとは一体何モノかと夕食後彼に電話して聞いてみた。 彼が笑って答えるには、一番美味しいものは市場には出さないんですよ、家族や知人のおみやげに抜き取っておくんですと・・・・。小生が食べたのは昨年秋、東沖(三陸沖のことです)で捕れたS-1トロカツオで、その中の一番美味しい物を船員が市場に出さずに超低温倉庫に取っておいたものだそうなのである。道理で見たこともない美味しいカツオだと納得した。さて、カツオを褒めるばかりではおもしろくないのでモツラの技のご披露を少々。都会に住んでいる魚好きの半可通の口癖は"やっぱり冷凍はダメだね"というもの。確かに、サヨリやシラウオを冷凍、解凍すれば美味しいわけはないが、焼津のS-1ビントロやカツオを上手に冷凍したものは鮮魚もはだしで逃げ出すおいしさなのである。冷凍は船乗りに任せるとして、我々消費者にできるのは如何に美味しく解凍するかということ。 合羽橋あたりに行って解凍用シートを買ってくるのも一法だが、モツラのいつもやっている方法は冷凍のマグロ、カツオをキッチンペーパーにくるんで発泡スチロールに放り込んでおくというもの。約半日で見事に解凍されて、まず失敗はない。唯一の失敗は解凍中であることを忘れて一日放っておいてマグロ、カツオをダメにすることだが、これさえ気をつければ冷凍魚は自宅で美味しく食べることができるのである。 焼津にお越しの際はインターチェンジ近くの魚屋で冷凍マグロ、カツオをお買い求め戴き、美味しく解凍していただきたい。

2010.04.25

コメント(8)

-

新茶が出てきました

今週初めから静岡の茶市場に新茶が出てきている。静岡の農家では摘み取りはまだまだ先で、出回っているのは国内で一番早い産地の種子島のもの。品種は松寿(しょうじゅ)でヤブ北とは違いやわらかな味と香り。地球温暖化の影響か例年より1週間以上早いそうだ。職場の近くを歩いていたらお茶屋の主に呼び止められ、縁起ものだから少しだけど持って行けというのでありがたく頂戴してきた。早速、職場で皆と試飲。春の異動が決まりあたふたしているなか、ひとときの憩いを楽しんだ。4月に入ると鹿児島のお茶が本格的に入荷し、月末には本命の静岡産が出てくる。楽しみなシーズンの到来である。 ちなみに写真のお茶のパッケージの裏には 現材料名:緑茶(静岡産) と書かれている。お茶には産地で荒茶を作り、仕上げの火入れを現地または静岡などの茶工場でやるという2段階の生産工程がある。で、このパッケージの”静岡産”は種子島から持ってきた荒茶を静岡で仕上げたという意味。小生の知り合いのお茶屋の番頭さんたちはブレンドが腕の見せ所だと威張っている。こだわる方はお茶を買うときブレンドした品種、畑の場所を聞いてみるといいだろう。ちゃんと答えられる店は信用できる店である。

2010.03.26

コメント(11)

-

冬のハルビンを遊ぶ

焼津で旨いものを・・・ という趣旨から2回続けてはずれ申し訳ないが前回に引き続きハルビン報告を一つハルビンの氷祭りは今回来るまで知らなかったが、かなり大がかりなイベントらしく街角のあちこちにこんなイルミネーションが据えられて雰囲気を盛り上げていた。今日はそれを見に行くとのことで防寒グッズを身にまといホテルを出発した。まず昼間は寒中水泳の見物。街を流れる松花江のほとりにある冬泳会館に入場料を払って入った。 これを通り抜けると松花江の中に10m四方くらい氷を除いた水面がある。しばらく待つと水着の男女が出てきて泳ぎ始めた。女性は40代くらいか、チップを払うと見物人と写真を撮らせてくれる。泳いでいる時間は20秒くらいで、暖を取りながら何回か泳いだり飛び込んだりして見物客を沸かせた。 氷祭りの会場は夜がきれいだとのことで、それまでホームパーティーで時間を潰した。現地の人の自宅に招かれたのは初めての経験で興味津々。向かった先は高層マンションの一室で着いてみて驚いた。とにかく広い!・・・ 東京なら一ヶ月の家賃が50万くらいしそうな広々した部屋。あまりに自宅がみすぼらしく、来日しても自宅には招待できないなとがっかりである。 ここで白酒とワインで体を温めいよいよ氷祭りだ。昼に来た松花江を渡ると広い公園がありそこがメイン会場。札幌の雪祭りと違って展示物はほとんどが巨大な建築物。世界中の名物建築が氷で作られていて日本のお城もある。氷の中には色とりどりのLED照明が埋め込まれていて夜のディズニーランドを歩いているよう。寒さの中で氷の祭典を満喫した。

2010.01.10

コメント(7)

-

ハルビンは寒い!

6日から中国のハルビンに出張して来ている。この数日は寒さが緩んだものの直前の天気予報では-30度とのことで戦々恐々、到着してすぐ買ったのが写真の股引と防寒靴。 股引はずっしり厚くて触った感じはまるで潜水用のウェットスーツだ。防寒靴は足首が冷えないように高さのあるもので内側にはたっぷり毛がついている。もちろん靴底はアイスバーンを歩くための滑り止め付き。町中がどれだけ寒いかというと、路上にアイスクリームを並べて売り、買ってくると溶けないように窓の外に出しておく。雪かき人が手にしているのは竹ぼうきで、粉みたいな雪をかき寄せているのである。 当地では効率的に仕事が進められるよう事前に打ち合わせ済みだったおかげで、到着当日からミーティングがびっしり入っていた。四日間朝から晩まで息つく暇もなく働き、今日が待望の休日になった。この四日間何を食べていたかというと、防寒仕様のハルビン料理。どれもこれも油をたっぷり使った肉料理で配達された昼弁当まで肉がたっぷりの豪華版。日本での正月太りがますます悪化してしまった。 体に良くない食生活だなぁと現地の人を見てみると、彼らも運動不足が気になるようでよく体を動かしている。薄明るくなった夜明け前の公園でいくつかのグループに分かれて太極拳やダンスをやったり、さすがにジョギングしている人は見かけなかったが、まるで寒さを楽しんでいるようだ。小生も寒中水泳をやってやろうと水着を持参したが、地元の人に話したら絶対だめだと怒られてしまった。ここで寒中水泳をやっている人は9月頃から毎日泳いで体を慣らすのだという。仕方がないんでウォーキングに変更したが完全防寒でも顔面がジーンと痺れてきて寒さを実感した。今日は今からハルピン氷祭りの見物。装備を確認して靴下を2枚履かなくっちゃ。そうそう、この日記、投稿できるかな?ホテルからは Youtube なんかはアクセス制限かかっているだよね・・・・

2010.01.10

コメント(7)

全262件 (262件中 1-50件目)