PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

島田宿本陣跡から大井川手前の大井神社へ。

つで、大井川の増水時には足止めを食ったために人々で賑わっていた宿場。

3/27(水) 12:36

この場所は旧東海道の宿場の中心で、この通りは平成20年度国交省の美しいまちなみ

優秀賞を受賞している。「美しいまちなみ優秀賞」を競っただけにきれいな街並みで

あるが、活気が感じられないのが残念! 南方向を見る

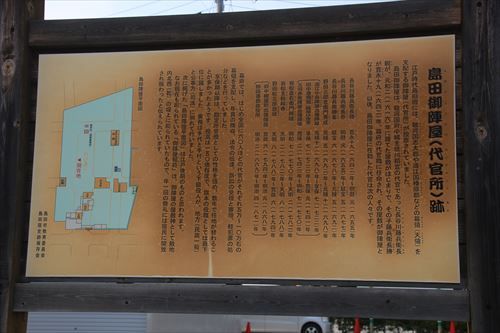

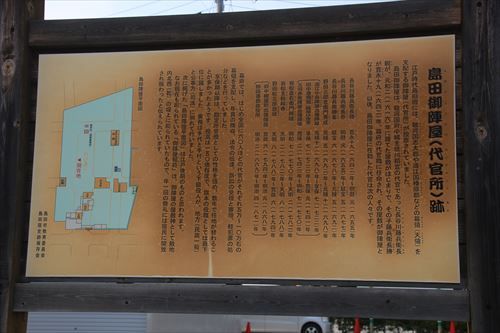

島田御陣屋(代官所)跡の碑には代々の代官名と任命時期が記されている。

江戸時代島田宿には、駿河国志太郡や遠江国榛原郡などの幕領(天領)を支配する御陣

島田御陣屋は、駿河国府中城主徳川頼宜の代官であった長谷川藤兵衛長親が、元和2

年(1616)に建てた屋敷がはじまりで、その子藤兵衛長勝が寛永19年(1642)、幕府の

代官職に任命され、その屋敷が御陣屋となった

昼時だが人が少なく活気が感じられないのが残念だ、南方向

おび通りを進むと「御陣屋跡」があり駐車場になっている、北方向

12:38

旧東海道側に戻り「からくり時計塔」。

角のパン屋からパンを焼いているいい香りが漂い、お客さんが訪れていた

ベーカリーのマーク

12:40

旧東海道(県道34号線)の本通りを歩き、この先を左折するとJR島田駅。

カラーの「しまだおすいマンホール」

島田市は「帯まつり」が奇祭として有名である

12:41

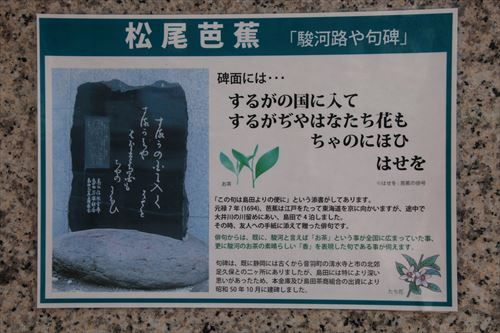

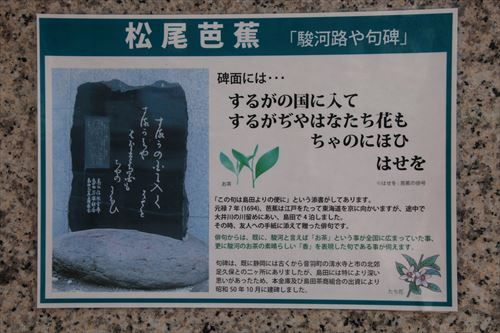

街道沿いに松尾芭蕉の「駿河路や句碑」があちこちに立つ。

芭蕉は島田宿の俳友塚本如舟を二度訪ねており、ニ度目は元禄7年(1694)5月で芭蕉

ることになった

碑面には「するがの国に入て するがぢやはなたち花も ちゃのにほひ はせを」

はせを:芭蕉の俳号

12:42

旧東海道(県道34号線)の、本通り2丁目交差点

12:44

㈱大村屋酒造場

所在地:静岡県島田市本通1-1-8

美味しい静岡県の伝統の地酒! 「おんな泣かせ(純米大吟醸)」は、静岡地酒の中で、

盛も全国的に名を知られた商品のひとつではないだろうか。

日本三大奇祭のひとつ「島田帯まつり」が有名な島田市で唯一の酒蔵である

12:45

街道脇に村境の石柱。

東:六合村境、北:???

旧東海道を振り返る。

西:大井川渡船北???、北:???

石柱の交差点に立つ道標

12:47

旧東海道(県道34号線)の本通り沿いに「大井神社」

ここまでの歩行数は、18,900歩

12:47

反対側に、日蓮宗正覚寺の山門

正覚寺山門

所在地:静岡県島田市本通1-4704

山門横の枝垂桜

正覚寺境内

枝垂桜はこれからが見頃に

12:51

正覚寺を参拝後「大井神社」へ。

所在地:静岡県島田市大井町2316

島田の参土神(ウブスナガミ)で、洪水を鎮め安産をもたらすとして信仰が篤い神社。元禄

年間(1688~1704)に始まった「帯まつり」は3年に一度開催される。由来はいくつか

あるが、嫁入りの丸帯を神社の大祭の際、行列に供する大奴の大太刀に掛けて宿内へ

披露するようになったのが始まりともいわれる。県の無形文化財に指定されている

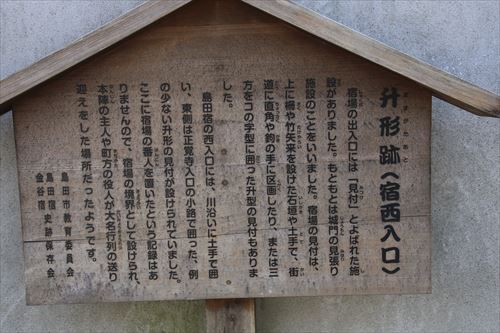

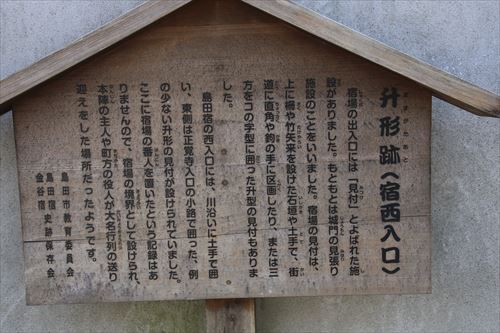

升形跡(宿西入口)。

島田宿の西入口には、川沿いに土手で囲い、東側は正覚寺入口の小路で囲った、例の

少ない升形の見付が設けられていた。ここに宿場の番人を置いたという記録はないの

で、宿場の境界として設けられ、本陣の主人や町方の役人が大名行列の送り迎えをし

た場所だったようですと

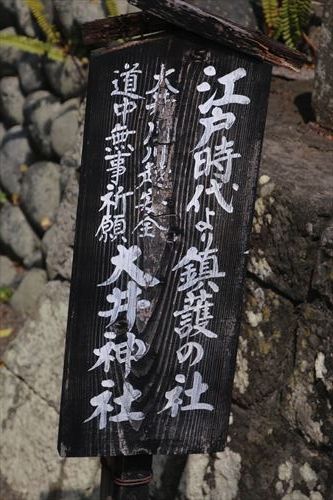

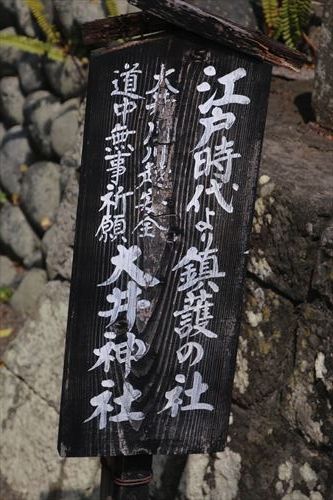

鳥居をくぐり、江戸時代より鎮護の社。

大井川川越安全・道中無事祈願「大井神社」

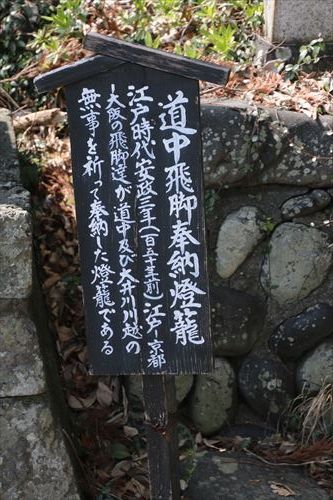

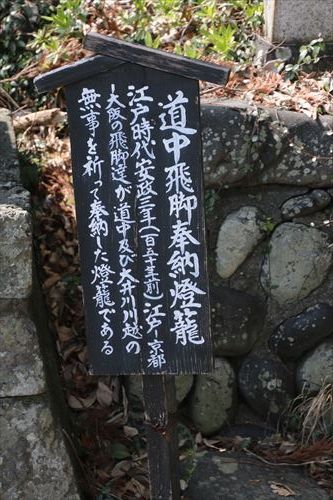

鳥居横にある「道中飛脚奉納燈籠」

江戸時代安政3年(150年前)江戸ー京都ー大阪の飛脚達が

道中及び大井川川越の無事を祈って奉納した燈籠

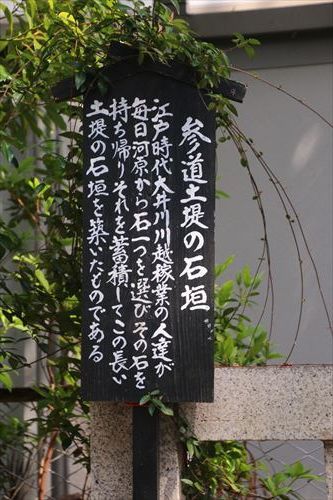

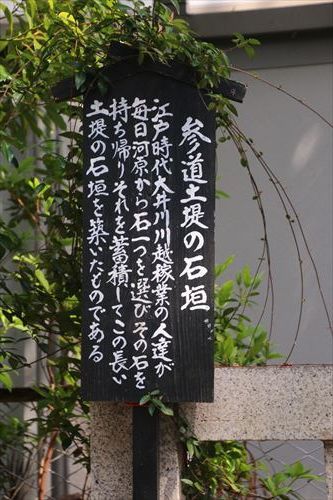

参道の石垣の石は、江戸時代に大井川から

土手(堤)石垣 ← 参道の石垣。

江戸時代大井川の川越稼業の人達が、毎日の業を終えて

帰る際に、河原から石一つ選び持ち帰り、それを蓄積し

てこの土手(堤)を築いたものである

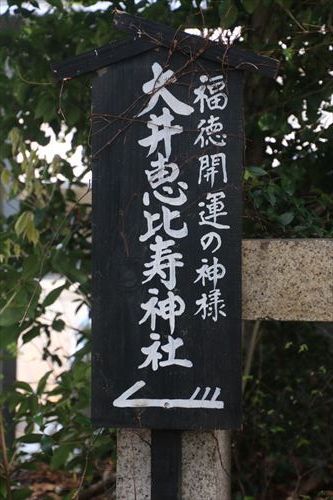

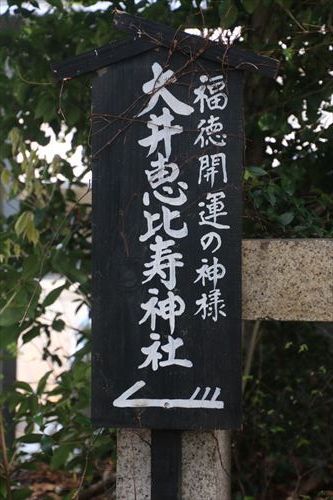

福徳開運の神様「大井恵比寿神社」の案内

手水舎

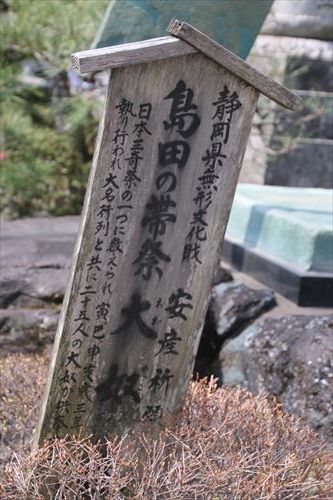

安産祈願「帯塚」

使った帯を供養してこの塚に納め一家の平安と安産を祈る。昔からの島田の信仰

大井神社最古の奉納燈籠。

寛文3年(1663)、大井神社の現在地遷座前の燈籠という事になる。お旅所から移した

ものかと

福徳開運の「大井恵比寿神社」

福寿の手水鉢。

享保21年(1736)、武州玉川の治水工事にあたっていた川崎平右衛門らが奉納した

大井神社拝殿

常夜燈籠再建について。

大井神社常夜燈籠は江戸時代に建造されたが長い歳月を経て風雨による損傷が甚だし

く倒壊のおそれもあったので、平成15年2月解体その後島田の宮大工佐野覚氏の献身

的な精進努力により一年有余ヶ月の時を経て此度竣工した。一部は流用し・・・・・。

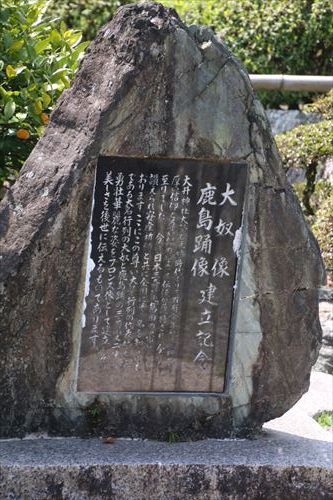

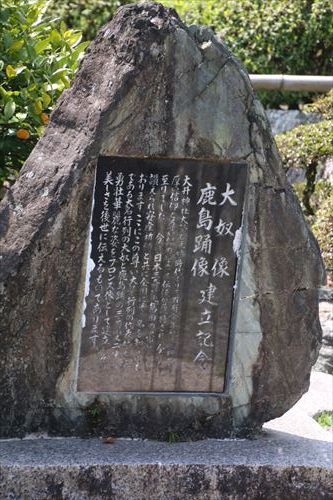

大奴・鹿島踊像

大井神社の大祭「帯祭り」の大奴・鹿島踊の姿を後世に伝えるブロンズ像。

「帯まつり」は日本三奇祭として有名である。

日本三大奇祭をWikipediaで検索すると下記の10があるようです。

御柱祭:諏訪大社、なまはげ:秋田県男鹿市、吉田の火祭り:山梨県富士吉田市、

その他諸説として、島田帯祭:島田市、会陽(裸祭り):岡山市、・・・・・・・

大奴像・鹿島踊像 建立記念碑

島田鹿島踊 先導 三番叟像(サンバソウゾウ)

この三番叟につづき鏡持、杓子、鼓、ササラ、稚方の諸

役が華麗な装束をつけて続き舞いながら供奉する

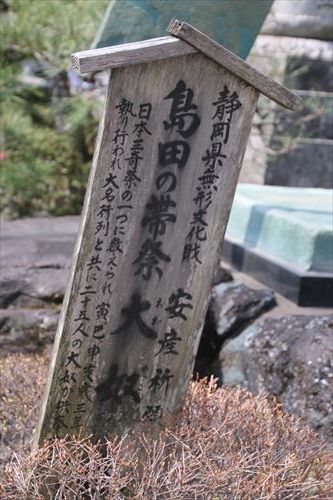

島田の帯祭 大奴

日本三奇祭の一つに数えられ、寅・巳・申・亥・歳三年に

執り行われ大名行列と共に25人の大奴が供奉する

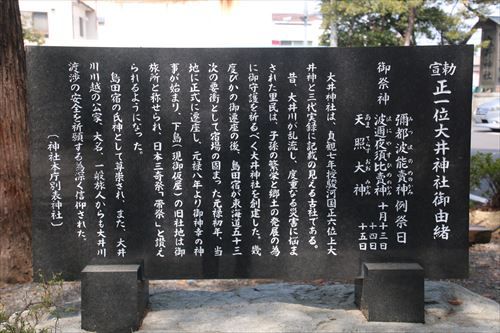

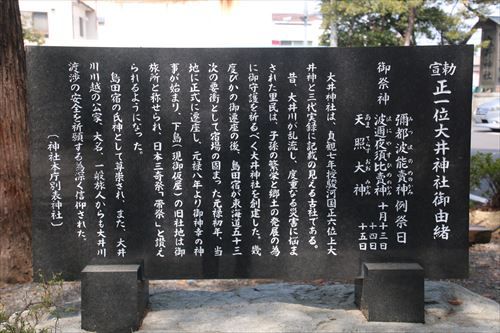

大井神社御由緒

大井神社は、貞観7年(865)授駿河国正6位上大井神と三代実録に記載の見える古社。

昔、大井川が乱流し度重なる災害に悩まされた里民は、子孫の繁栄と郷土の発展の為

に御守護を祈るべく大井神社を創建した。幾度びかのご遷座の後、島田宿が東海道53

次の要衝として宿場の固まった元禄初年、当地に正式に遷座し、元禄8年より御神幸の

神事が始まり、下島(現 御仮屋)の旧社地は御旅所と称せされ、日本三奇祭「帯祭」と

讃えられるようになった

大井神社拝殿

13:00

大井神社拝殿

藤枝駅から金谷宿ー続く

つで、大井川の増水時には足止めを食ったために人々で賑わっていた宿場。

3/27(水) 12:36

この場所は旧東海道の宿場の中心で、この通りは平成20年度国交省の美しいまちなみ

優秀賞を受賞している。「美しいまちなみ優秀賞」を競っただけにきれいな街並みで

あるが、活気が感じられないのが残念! 南方向を見る

島田御陣屋(代官所)跡の碑には代々の代官名と任命時期が記されている。

江戸時代島田宿には、駿河国志太郡や遠江国榛原郡などの幕領(天領)を支配する御陣

島田御陣屋は、駿河国府中城主徳川頼宜の代官であった長谷川藤兵衛長親が、元和2

年(1616)に建てた屋敷がはじまりで、その子藤兵衛長勝が寛永19年(1642)、幕府の

代官職に任命され、その屋敷が御陣屋となった

昼時だが人が少なく活気が感じられないのが残念だ、南方向

おび通りを進むと「御陣屋跡」があり駐車場になっている、北方向

12:38

旧東海道側に戻り「からくり時計塔」。

角のパン屋からパンを焼いているいい香りが漂い、お客さんが訪れていた

ベーカリーのマーク

12:40

旧東海道(県道34号線)の本通りを歩き、この先を左折するとJR島田駅。

カラーの「しまだおすいマンホール」

島田市は「帯まつり」が奇祭として有名である

12:41

街道沿いに松尾芭蕉の「駿河路や句碑」があちこちに立つ。

芭蕉は島田宿の俳友塚本如舟を二度訪ねており、ニ度目は元禄7年(1694)5月で芭蕉

ることになった

碑面には「するがの国に入て するがぢやはなたち花も ちゃのにほひ はせを」

はせを:芭蕉の俳号

12:42

旧東海道(県道34号線)の、本通り2丁目交差点

12:44

㈱大村屋酒造場

所在地:静岡県島田市本通1-1-8

美味しい静岡県の伝統の地酒! 「おんな泣かせ(純米大吟醸)」は、静岡地酒の中で、

盛も全国的に名を知られた商品のひとつではないだろうか。

日本三大奇祭のひとつ「島田帯まつり」が有名な島田市で唯一の酒蔵である

12:45

街道脇に村境の石柱。

東:六合村境、北:???

旧東海道を振り返る。

西:大井川渡船北???、北:???

石柱の交差点に立つ道標

12:47

旧東海道(県道34号線)の本通り沿いに「大井神社」

ここまでの歩行数は、18,900歩

12:47

反対側に、日蓮宗正覚寺の山門

正覚寺山門

所在地:静岡県島田市本通1-4704

山門横の枝垂桜

正覚寺境内

枝垂桜はこれからが見頃に

12:51

正覚寺を参拝後「大井神社」へ。

所在地:静岡県島田市大井町2316

島田の参土神(ウブスナガミ)で、洪水を鎮め安産をもたらすとして信仰が篤い神社。元禄

年間(1688~1704)に始まった「帯まつり」は3年に一度開催される。由来はいくつか

あるが、嫁入りの丸帯を神社の大祭の際、行列に供する大奴の大太刀に掛けて宿内へ

披露するようになったのが始まりともいわれる。県の無形文化財に指定されている

升形跡(宿西入口)。

島田宿の西入口には、川沿いに土手で囲い、東側は正覚寺入口の小路で囲った、例の

少ない升形の見付が設けられていた。ここに宿場の番人を置いたという記録はないの

で、宿場の境界として設けられ、本陣の主人や町方の役人が大名行列の送り迎えをし

た場所だったようですと

鳥居をくぐり、江戸時代より鎮護の社。

大井川川越安全・道中無事祈願「大井神社」

鳥居横にある「道中飛脚奉納燈籠」

江戸時代安政3年(150年前)江戸ー京都ー大阪の飛脚達が

道中及び大井川川越の無事を祈って奉納した燈籠

参道の石垣の石は、江戸時代に大井川から

土手(堤)石垣 ← 参道の石垣。

江戸時代大井川の川越稼業の人達が、毎日の業を終えて

帰る際に、河原から石一つ選び持ち帰り、それを蓄積し

てこの土手(堤)を築いたものである

福徳開運の神様「大井恵比寿神社」の案内

手水舎

安産祈願「帯塚」

使った帯を供養してこの塚に納め一家の平安と安産を祈る。昔からの島田の信仰

大井神社最古の奉納燈籠。

寛文3年(1663)、大井神社の現在地遷座前の燈籠という事になる。お旅所から移した

ものかと

福徳開運の「大井恵比寿神社」

福寿の手水鉢。

享保21年(1736)、武州玉川の治水工事にあたっていた川崎平右衛門らが奉納した

大井神社拝殿

常夜燈籠再建について。

大井神社常夜燈籠は江戸時代に建造されたが長い歳月を経て風雨による損傷が甚だし

く倒壊のおそれもあったので、平成15年2月解体その後島田の宮大工佐野覚氏の献身

的な精進努力により一年有余ヶ月の時を経て此度竣工した。一部は流用し・・・・・。

大奴・鹿島踊像

大井神社の大祭「帯祭り」の大奴・鹿島踊の姿を後世に伝えるブロンズ像。

「帯まつり」は日本三奇祭として有名である。

日本三大奇祭をWikipediaで検索すると下記の10があるようです。

御柱祭:諏訪大社、なまはげ:秋田県男鹿市、吉田の火祭り:山梨県富士吉田市、

その他諸説として、島田帯祭:島田市、会陽(裸祭り):岡山市、・・・・・・・

大奴像・鹿島踊像 建立記念碑

島田鹿島踊 先導 三番叟像(サンバソウゾウ)

この三番叟につづき鏡持、杓子、鼓、ササラ、稚方の諸

役が華麗な装束をつけて続き舞いながら供奉する

島田の帯祭 大奴

日本三奇祭の一つに数えられ、寅・巳・申・亥・歳三年に

執り行われ大名行列と共に25人の大奴が供奉する

大井神社御由緒

大井神社は、貞観7年(865)授駿河国正6位上大井神と三代実録に記載の見える古社。

昔、大井川が乱流し度重なる災害に悩まされた里民は、子孫の繁栄と郷土の発展の為

に御守護を祈るべく大井神社を創建した。幾度びかのご遷座の後、島田宿が東海道53

次の要衝として宿場の固まった元禄初年、当地に正式に遷座し、元禄8年より御神幸の

神事が始まり、下島(現 御仮屋)の旧社地は御旅所と称せされ、日本三奇祭「帯祭」と

讃えられるようになった

大井神社拝殿

13:00

大井神社拝殿

藤枝駅から金谷宿ー続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.