PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

小田原城からの帰路、同行のKさんがiPhoneで「この近くの紫陽花の名所は?」で

して誘い合流することに。その前に等覚院(藤巻寺)へ立ち寄る。

6/6(木) 11:15

真言宗 梅澤山 等覚院(藤巻寺)

所在地:神奈川県中郡二宮町山西793

旧東海道沿いに立つ古刹で、推定樹齢約400年という古い藤の木がある。徳川家光も

上洛のとき、駕籠を停めてこの藤を見たといわれる

今年の4/29(月)にその藤の花を見に来たおり、檀家の管理人の方から「紫陽花もきれ

カシワバアジサイ

お寺の裏をJR東海道本線が走る

11:21

このあと先輩のOさん宅へ立ち寄り、合流して三人で移動。

11:54

厳島湿生公園(イツクシマシツセイコウエン)

所在地:神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1310

水と緑に恵まれた町『中井町』

この公園は、湧水を見ることができる面積2.5ヘクタールの公園で、園内は木道や四阿

屋(アズマヤ)・水田が整備されており、自然観察や体験学習をすることができる。

5月中旬から7月上旬にかけて、源氏や平家(ほたる)の幻想的な光の舞いを観ること

厳島湿生公園 花マップ

池、湿原、木道、芝生、あずま屋、ポケストップ5ヶ所とジム1ヶ所と、四季折々楽

しめる公園であると

駐車場から公園を見下ろす

駐車場

木道が整備され、正面に「厳島神社」。

下る斜面に”ハチク(淡竹・はちく)がでており、先輩が採ろうかと。

公園内の草花を、取らないで下さい!の看板

木道にはカメラを構えた人がじっと。

後で何を撮っているのかと聞くと「つばめの撮影」とのこと

厳島神社境内から

この神社は、文化4年(1807)に建てられた天保11年(1840)、安政4年(1857)及び昭

和62年(1987)に改築された。江戸時代は「弁天様」と呼ばれたが、明治2年(1869)

厳島神社と改名された。祭神は市杵島姫命、倉稲魂命で、祭日は4月16日であったが、

現在は、蓑笠神社の祭日と同じ日に行っている。

また、周囲は清水が豊富に湧出ていて、蛍やシマドジョウなどの清く澄んだ水にしか

いない小動物が、今でも生息する湿原である

成長とともに住みかを変える公園の水棲動物たち

廻りより一段低い湿生公園

トンボも飛び回り

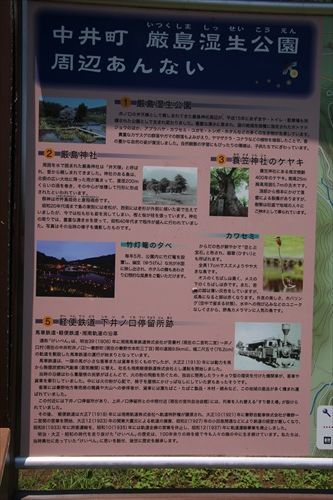

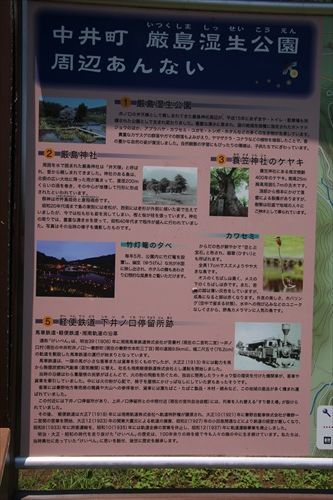

中井町 厳島湿生公園周辺あんない

①厳島湿生公園

②厳島神社

③蓑笠(ミノカサ)神社のケヤキ

④?????

⑤軽便鉄道 下井ノ口停留所跡

軽便鉄道 下井ノ口停留所跡

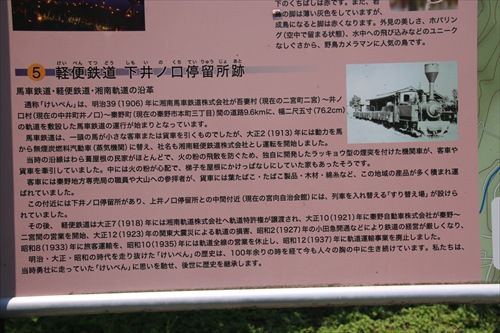

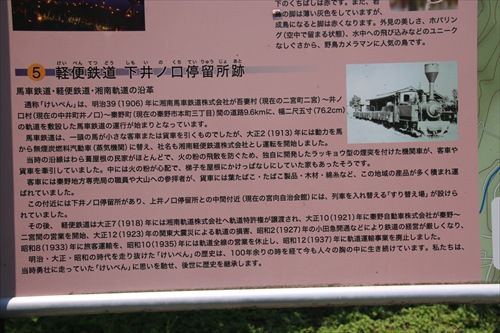

馬車鉄道・軽便鉄道・湘南軌道の沿革

通称「けいべん」は、明治39年(1906)に湘南馬車鉄道㈱が吾妻村(現在の二宮町二宮)

~ 井ノ口村(現在の中井町井ノ口) ~ 秦野町(現在の秦野市本町)間の道路9.6㎞に、巾

二尺五寸(76.2㎝)の軌道を敷設した馬車鉄道の運行が始まりとなっている

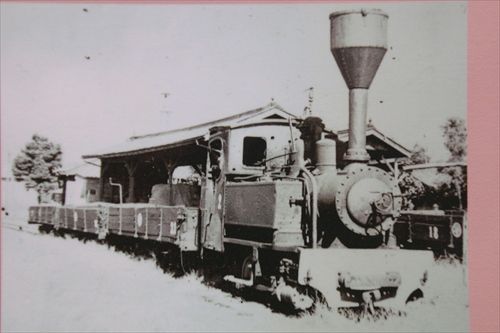

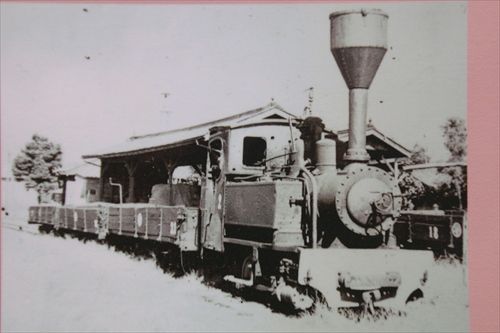

馬車鉄道は、一頭の馬が小さな客車または貨車を引くものでしたが、大正2年(1913)

には動力を馬から無煙炭燃料汽動車(蒸気機関)に替え、社名も湘南軽便鉄道㈱とし運

転を開始した

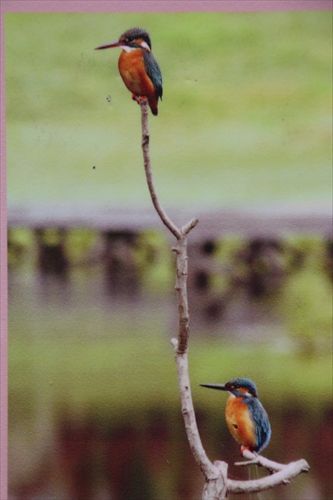

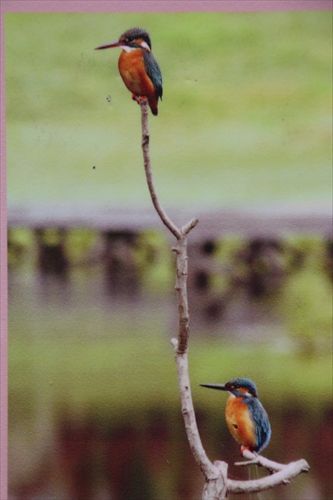

カワセミも飛来する(写真から)

「あづまや」には他の年金グループの男女が

新緑の湿生公園

腕を組み何を考える・・・・・

カワセミが飛来した

12:22

先輩のOさんが近くのスーパーから寿司弁当、ビール&お茶を購入

木陰で小宴会を始めるが、ドライバーの私はノンアルコール

ここでも紫陽花が色づき

金糸梅

アゲハチョウ?の幼虫

つばめが飛来して水面へ

金糸梅と像

水面を動き回る「???」

トンボも多く飛び回っていた

13:30

厳島湿生公園を後にする。先ほどの軽便鉄道の停留所が近くに三ヶ所あるとのことで

ブログ取材に行くことに。

Kさんの話ではいつの日か芸能人が二宮駅から歩いたと。

ネットで調べると「湘南軌道軽便鉄道跡を歩く 二宮から秦野」で歩く人もいるようだ。

13:34

軽便鉄道「下井ノ口停留所跡」

軌道鉄道廃止後の現在、多くの区間は道路(県道71号の旧道)として残っており、神奈

川中央交通の秦野と二宮を結ぶ路線バスが当時の軌道にほぼ沿って走っている

軽便鉄道100周年記念として、平成18年(2006)に設置された。

この附近には下井ノ口停留所があり、上井ノ口停留所との中間付近(井ノ口公民館の南

側にある宮向自治会館)、列車を入れ替える「すり替え場」が設けられていた

13:40

軽便鉄道「一色停留所跡」

この付近には一色停留所があり、もう少し北側には待避線の施設が設けられていた。

二宮には、このほか、湘南軌道㈱本社の上屋が、今も当時の面影を残している二宮駅

と、中里停留所跡がある

秦野方面

当時の沿線はわら葺屋根の民家がほとんどで、火の粉の飛散を防ぐため、独自に開発

したラッキョウ型の煙突を付けた機関車が、客車や貨車を牽引していた。中には火の

粉が心配で、梯子を屋根にかけっぱなしにしていた家もあったと。

客車には秦野地方専売局の職員や大山への参拝者が、貨車には葉たばこ・たばこ製品

木材・綿糸など、この地域の産品が多く積まれ運ばれていた

13:50

軽便鉄道「中里停留所跡」

県道71号の「中里交差点」

中里停留所跡

この付近には中里停留所があり、もう少し北側には待避線の施設が設けられていた。

軽便鉄道は、大正7年(1918)には湘南軌道㈱へ軌道特許権が譲渡され、大正10年(19

21)に秦野自動車㈱が秦野 ~ 二宮間の営業を開始、大正12年(1923)の関東大震災に

よる軌道の損害、昭和2年(1927)の小田急開通などにより鉄道の経営が厳しくなり、

昭和8年(1933)に旅客運輸を昭和10年(1935)には軌道全線の営業を休止し、昭和12

年(1937)に軌道運輸事業を廃止した

【追加:浜松の軽便鉄道】

軽便鉄道は、先日5月23日に東海道53次で浜松宿を訪れたときにも見た。

ここの軽便鉄道は明治42年から、浜松 ~ 中野町の11駅間を走っていた

”けいべん” と親しまれたこの列車は、ラッキョウ型の細長い煙突を持ったミニSLで

客車一輌を引いて、家並の軒先すれすれをのんびり走っていたと

このあと、先輩のOさんを自宅に送り帰路に着く。

お昼の「寿司弁当&飲み物」御馳走になりました、ありがとうございました。

今日一日の歩行数は、9,665歩でした。

明日の朝、6月19日(水) ~ 26日(水)まで、『歴史を感じる 中国・東北地方7名所大周

遊8日間』へ行ってきます。

6/6のヒロ散歩ーEND

して誘い合流することに。その前に等覚院(藤巻寺)へ立ち寄る。

6/6(木) 11:15

真言宗 梅澤山 等覚院(藤巻寺)

所在地:神奈川県中郡二宮町山西793

旧東海道沿いに立つ古刹で、推定樹齢約400年という古い藤の木がある。徳川家光も

上洛のとき、駕籠を停めてこの藤を見たといわれる

今年の4/29(月)にその藤の花を見に来たおり、檀家の管理人の方から「紫陽花もきれ

カシワバアジサイ

お寺の裏をJR東海道本線が走る

11:21

このあと先輩のOさん宅へ立ち寄り、合流して三人で移動。

11:54

厳島湿生公園(イツクシマシツセイコウエン)

所在地:神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1310

水と緑に恵まれた町『中井町』

この公園は、湧水を見ることができる面積2.5ヘクタールの公園で、園内は木道や四阿

屋(アズマヤ)・水田が整備されており、自然観察や体験学習をすることができる。

5月中旬から7月上旬にかけて、源氏や平家(ほたる)の幻想的な光の舞いを観ること

厳島湿生公園 花マップ

池、湿原、木道、芝生、あずま屋、ポケストップ5ヶ所とジム1ヶ所と、四季折々楽

しめる公園であると

駐車場から公園を見下ろす

駐車場

木道が整備され、正面に「厳島神社」。

下る斜面に”ハチク(淡竹・はちく)がでており、先輩が採ろうかと。

公園内の草花を、取らないで下さい!の看板

木道にはカメラを構えた人がじっと。

後で何を撮っているのかと聞くと「つばめの撮影」とのこと

厳島神社境内から

この神社は、文化4年(1807)に建てられた天保11年(1840)、安政4年(1857)及び昭

和62年(1987)に改築された。江戸時代は「弁天様」と呼ばれたが、明治2年(1869)

厳島神社と改名された。祭神は市杵島姫命、倉稲魂命で、祭日は4月16日であったが、

現在は、蓑笠神社の祭日と同じ日に行っている。

また、周囲は清水が豊富に湧出ていて、蛍やシマドジョウなどの清く澄んだ水にしか

いない小動物が、今でも生息する湿原である

成長とともに住みかを変える公園の水棲動物たち

廻りより一段低い湿生公園

トンボも飛び回り

中井町 厳島湿生公園周辺あんない

①厳島湿生公園

②厳島神社

③蓑笠(ミノカサ)神社のケヤキ

④?????

⑤軽便鉄道 下井ノ口停留所跡

軽便鉄道 下井ノ口停留所跡

馬車鉄道・軽便鉄道・湘南軌道の沿革

通称「けいべん」は、明治39年(1906)に湘南馬車鉄道㈱が吾妻村(現在の二宮町二宮)

~ 井ノ口村(現在の中井町井ノ口) ~ 秦野町(現在の秦野市本町)間の道路9.6㎞に、巾

二尺五寸(76.2㎝)の軌道を敷設した馬車鉄道の運行が始まりとなっている

馬車鉄道は、一頭の馬が小さな客車または貨車を引くものでしたが、大正2年(1913)

には動力を馬から無煙炭燃料汽動車(蒸気機関)に替え、社名も湘南軽便鉄道㈱とし運

転を開始した

カワセミも飛来する(写真から)

「あづまや」には他の年金グループの男女が

新緑の湿生公園

腕を組み何を考える・・・・・

カワセミが飛来した

12:22

先輩のOさんが近くのスーパーから寿司弁当、ビール&お茶を購入

木陰で小宴会を始めるが、ドライバーの私はノンアルコール

ここでも紫陽花が色づき

金糸梅

アゲハチョウ?の幼虫

つばめが飛来して水面へ

金糸梅と像

水面を動き回る「???」

トンボも多く飛び回っていた

13:30

厳島湿生公園を後にする。先ほどの軽便鉄道の停留所が近くに三ヶ所あるとのことで

ブログ取材に行くことに。

Kさんの話ではいつの日か芸能人が二宮駅から歩いたと。

ネットで調べると「湘南軌道軽便鉄道跡を歩く 二宮から秦野」で歩く人もいるようだ。

13:34

軽便鉄道「下井ノ口停留所跡」

軌道鉄道廃止後の現在、多くの区間は道路(県道71号の旧道)として残っており、神奈

川中央交通の秦野と二宮を結ぶ路線バスが当時の軌道にほぼ沿って走っている

軽便鉄道100周年記念として、平成18年(2006)に設置された。

この附近には下井ノ口停留所があり、上井ノ口停留所との中間付近(井ノ口公民館の南

側にある宮向自治会館)、列車を入れ替える「すり替え場」が設けられていた

13:40

軽便鉄道「一色停留所跡」

この付近には一色停留所があり、もう少し北側には待避線の施設が設けられていた。

二宮には、このほか、湘南軌道㈱本社の上屋が、今も当時の面影を残している二宮駅

と、中里停留所跡がある

秦野方面

当時の沿線はわら葺屋根の民家がほとんどで、火の粉の飛散を防ぐため、独自に開発

したラッキョウ型の煙突を付けた機関車が、客車や貨車を牽引していた。中には火の

粉が心配で、梯子を屋根にかけっぱなしにしていた家もあったと。

客車には秦野地方専売局の職員や大山への参拝者が、貨車には葉たばこ・たばこ製品

木材・綿糸など、この地域の産品が多く積まれ運ばれていた

13:50

軽便鉄道「中里停留所跡」

県道71号の「中里交差点」

中里停留所跡

この付近には中里停留所があり、もう少し北側には待避線の施設が設けられていた。

軽便鉄道は、大正7年(1918)には湘南軌道㈱へ軌道特許権が譲渡され、大正10年(19

21)に秦野自動車㈱が秦野 ~ 二宮間の営業を開始、大正12年(1923)の関東大震災に

よる軌道の損害、昭和2年(1927)の小田急開通などにより鉄道の経営が厳しくなり、

昭和8年(1933)に旅客運輸を昭和10年(1935)には軌道全線の営業を休止し、昭和12

年(1937)に軌道運輸事業を廃止した

【追加:浜松の軽便鉄道】

軽便鉄道は、先日5月23日に東海道53次で浜松宿を訪れたときにも見た。

ここの軽便鉄道は明治42年から、浜松 ~ 中野町の11駅間を走っていた

”けいべん” と親しまれたこの列車は、ラッキョウ型の細長い煙突を持ったミニSLで

客車一輌を引いて、家並の軒先すれすれをのんびり走っていたと

このあと、先輩のOさんを自宅に送り帰路に着く。

お昼の「寿司弁当&飲み物」御馳走になりました、ありがとうございました。

今日一日の歩行数は、9,665歩でした。

明日の朝、6月19日(水) ~ 26日(水)まで、『歴史を感じる 中国・東北地方7名所大周

遊8日間』へ行ってきます。

6/6のヒロ散歩ーEND

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.