PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

馬込川に架かる馬込橋を渡り浜松宿へ入る。

5/23(木) 12:30

ビルの間にあったのが『新組 新町屋台置場』。

浜松まつりで引き回される御殿屋台の倉庫であろう

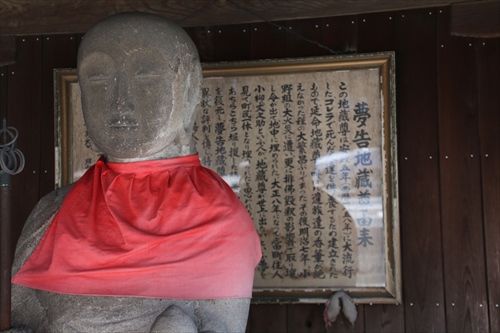

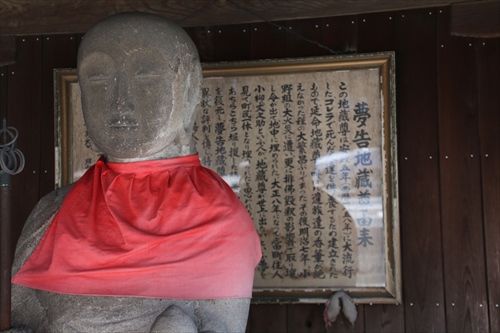

夢告地蔵の堂。

TBS の日曜ドラマ「仁」にも登場した、安政 5 年のコレラの大流行で死んだ人たちを

供養するために建立された地蔵尊で遺族の香華が絶えなかったという

ところが「助けてー、助けてー」と町民の夢枕に。

かわいそうにと掘り起こされてこの地に安置されたのだと

12:34

旧東海道(国道152号線)を進む

旧東海道(国道152号線)の板屋町交差点、左折するとJR浜松駅

12:38

右の高架は遠州電車

12:41

旧東海道を右折して路地を進む。

そして右手にあったのが『徳川家康家臣 本多忠勝屋敷推定地』。

『稲荷通り』と書かれた石柱も

酒井忠次・榊原康政・井伊直政とともに徳川四天王。

江戸時代に編纂された「曳駒拾遺」に「本多平八郎忠勝

は分器稲荷社の西の家也と云へり」と記されている

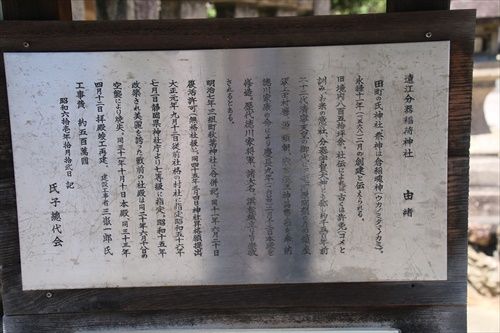

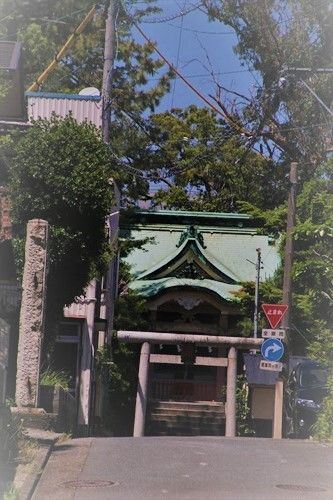

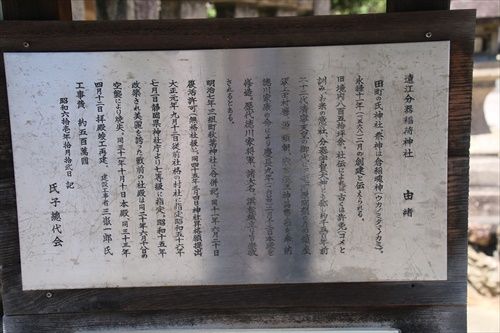

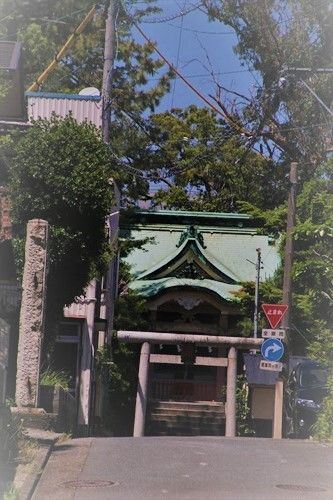

その先にあった『遠江分器稲荷神社』に立ち寄る

永禄禄 11 1568) 創建と伝えられている。旧境内 850 坪余り。

分器宇賀大神とも号し約 1500 年前、 22 代清寧天皇の御代に天竜河原開墾の為、鎮座。

徳川家康公が三河から浜松に入った時に倉稲魂神を祭神として社が構えられたという

説や、昔この辺りが伊勢神宮の神領であった頃に創建され、坂上田村麻呂が東征の際

勝利を祈願したとの説も伝わっているそう。

明治 7 年には三組町の秋葉神社に合祀されましたが、明治 11 年に再興が許されていま

す。戦火前の社殿は徳川家康公の命により慶長 9 年( 1604) に建てられましたが昭和 20

年 6 月 18 日の空襲で消失しました。現在の社殿は戦後に再建されたもの。

浜松まつりの田町の凧絵柄は、分器稲荷の神紋である宝珠から生まれたものなのだ

そうです

遠江分器稲荷神社拝殿

12:48

池町交差点を右折

12:52

霜垂口(しもだれくち、下垂口)。

古城(引間城)の東側の城門でしたが、浜松城の増築以後も浜松城の北東の城門として

維持されてきました。浜松城の天守台の向きからも、当初はこちら側が城の正面にあ

たっていたと想像されます。

なお、道路の食い違いは、浜松城下で唯一現存する貴重な防御上の遺構です

12:54

前方に『浜松城の天守閣』が姿を現したが、疲れたのかカメラも傾き

12:55

東照宮の鳥居と社殿をズームで。

境内には徳川家康・豊臣秀吉の像がある

道路脇に「家康の散歩道」

13:00

国道152号線を歩き市役所手前で右折して緩い坂を上り「浜松城公園ご案内」

浜松城は二度目の訪問

鉄門(くろがねもん) 浜松城の要となる門。

鉄門は、文字通り扉や柱などの門の一部に鉄製の部材を使っていた門であったと考え

られます。本丸への正面出入口として重要な門であり、天守門と同様に門の上部に櫓

を有する櫓門でした。

江戸時代前半の絵図(左上)には、門の内側に枡形(四角形)の虎口(侵攻してきた

敵を前後左右から攻撃できるようにした空間)が描かれ、高い防御機能を持っていた

ことがうかがえます。

明治5年(1872)まで鉄門は存在していましたが、その後の払い下げ等により失われて

います。なお、鉄門の推定位置については、東側の歩道路面にあるプレートにより確

認する事ができます

若き日の徳川家康公の銅像

天守門へ登る。

浜松城の中枢にあたる天守曲輪(てんしゅくるわ)の入口に建つ天守門は明治6年

(1873)に解体されましたが 市により 櫓が載る建物である天守門の再建を行い2013

〜2014年に掛けて天守門が原位置に復元されています

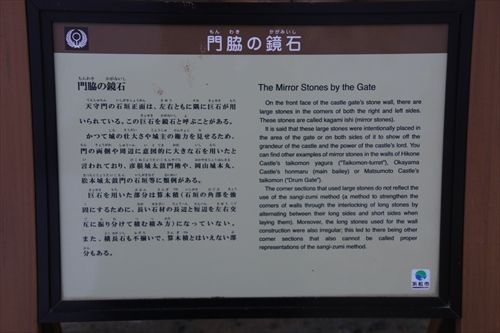

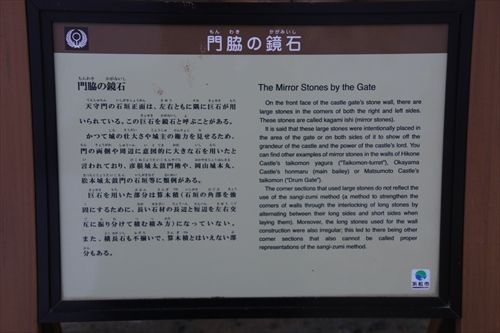

門脇の鏡石。

天守門の石垣正面は、左右ともに隅に巨石が用いられている。

この巨石を鏡石と呼ぶことがある。かつて城の壮大さや城主の権力を見せるため、

門の両側や周辺に意図的に大きな石を用いたと言われており、彦根城太鼓門櫓や、

岡山城本丸、松本城太鼓門の石垣等に類例がある。巨石を用いた部分は算木積(石

垣の角部を強固にするために、長い石材の長辺と短辺を左右交互に振り分けて積む

積み方)になっていない。

また、横長石も不揃いで、算木積とはいえない部分もある

門下の排水溝。

平成21年度からの発掘調査で、門下に瓦を用いた排水溝が発見された。

丸瓦を使用して排水溝を狭くしている部分があることから、かつて礎石が存在して

いた時点には、排水溝が造られていたと考えられる。土層断面から、瓦の排水溝埋

没後に礎石の抜き取りがあったことがうかがえる。

排水溝は西側の雨落溝から屈曲し、南側の石垣に沿って配列されている。

排水溝に使用された瓦は、江戸前期までの古い特徴をもつもので構成されているが、

この排水溝がいつの時代に造られたものかは、正確には特定できていない

天守門の礎石。

浜松市では平成21年度から天守門跡の発掘調査を行い、建物の痕跡を確認した。

安政元年(1854)浜松城絵図の天守門が描かれている場所からは、長軸1.0〜1.4m、

短軸0.9〜0.7mほどの扁平な礎石が4箇所と、礎石の抜取穴2箇所が発見され、門柱

の配置や門扉の大きさが確認された。

また、建物の屋根瓦や鯱瓦(しゃちがわら)の一部、土塀の瓦も多数確認された。

門の両脇の石垣上部からは、壁から剥がれ落ちた漆喰の痕跡も見つかっており、

江戸時代の天守門の姿を明らかにする際の参考にした。

礎石に載る門柱6本は、不整形な両脇の石垣の開きに沿うように配置される。

このような柱の配置は、桃山時代から江戸時代初期の櫓門にみられることから、

天守門は、幕末まで古式な城門の特徴を継承していたことがわかる。

天守門の復元工事では、本来の礎石配置を忠実に再現し、地下の礎石のほぼ真上に、

新しい礎石と門柱を配置した。

石は築城時の石垣に用いられたものと同じ浜名湖北部産の珪岩(けいがん)である

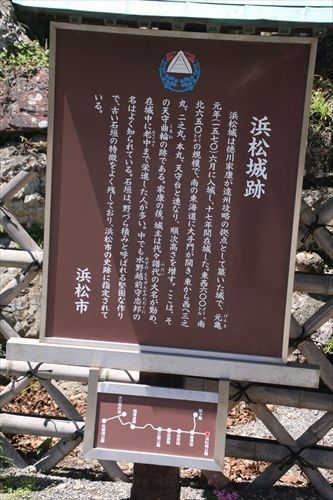

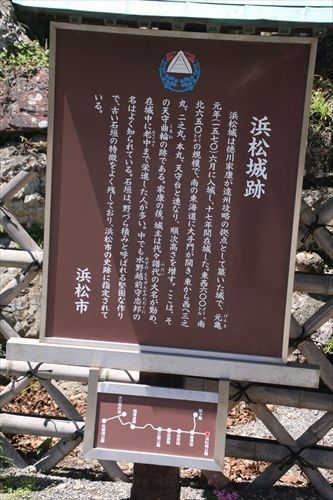

浜松城跡。

浜松城は徳川家康が遠州攻略の拠点として築いた城で、

元亀元年(1570)6月に入城し、17年間在城した。東西600m

南北650mの規模で、南の東海道に大手門が開き、東から西

へ三之丸、二之丸、本丸、天守台と連なり、順次高さを増す。

ここは、その天守曲輪の跡である。家康の後、城主は代々譜代

の大名が勤め、在城中に老中まで栄進した人が多い。中でも

水野越前守忠邦の名はよく知られている。

石垣は、野づら積みと呼ばれる堅固な作りで、古い石垣の特徴

をよく残しており、浜松市の史跡に指定されている

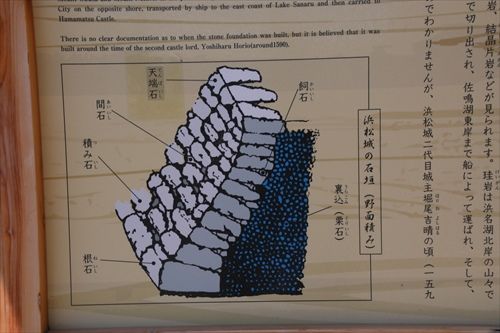

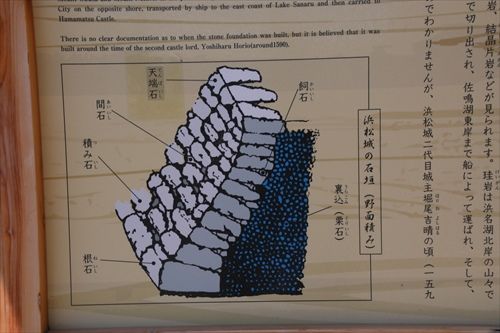

浜松城の石垣(野面(のずら)積み)。

浜松城の石垣は見るからに荒々しく、外観は粗雑で一見崩れやすいように思えますが、

400年の風雪に耐え、いまなお当時の面影を残しています。

この石垣は野面積みといい、自然石を上下に組み合わせて積む方法で、慶長(1596~

1615年)以前はこの方法が多く用いられていました。石の大きい面を内側にして長く

押し込み(牛蒡積み)、その内側に小型の栗石を1~1.5mほど詰め、さらに砂利を入

れてあるので水はけもよく、水圧で崩れることがありません。

石垣表面の隙間には詰め石をし、外観は乱雑ですが、堅固に造られています。

浜松城は、特に天守台と天守門趾付近の石組みが硬く、石も大きなものが使われてい

ます。また、突角部には長方形の石材を小口と側面が交互になるように配した算木積

み法を用いています。石垣の斜面は直線的で、57度~78度の傾斜をしています。

石垣に用いた石材は珪岩と呼ばれる物がほとんどで、そのほか石灰岩、結晶片岩などが

見られます。珪岩は浜名湖北岸の山々でみられ、現庄内地区の大草山や根本山、対岸の

湖西市知波田付近で切り出され、左鳴湖東岸まで船によって運ばれ、そして、浜松城ま

で運ばれたと推定されます。

この石垣がいつの時代に築かれたかについては正確な資料がないのでわかりませんが、

二代城主堀尾吉晴の頃(1590年)と考えられています

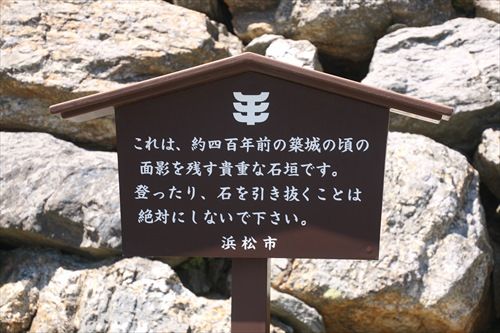

これは、約400年前の築城の頃の面影を残す貴重な石垣です。

登ったり、石を引き抜くことは絶対にしないで下さい

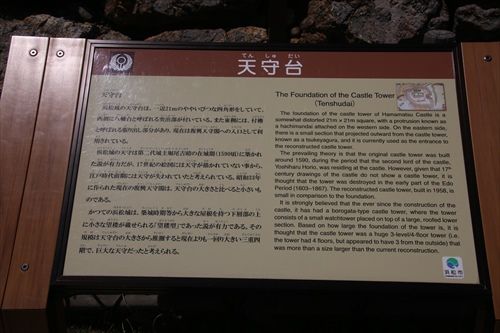

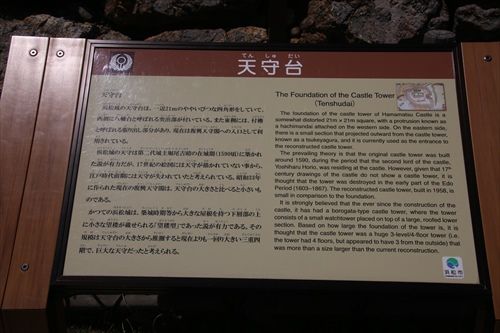

天守台。

浜松城の天守台は、一辺21mのややいびつな四角形をしていて、西側に八幡台と呼

ばれる突出部が付いている。また東側には、付櫓と呼ばれる張り出し部分があり、

現在は復興天守閣への入口として利用されている。

浜松城の天守は第二代城主堀尾吉春の在城期(1590頃)に築かれた説が有力だが、17

世紀の絵図には天守が描かれていない事から、江戸時代前期には天守が失われていた

と考えられている。昭和33年(1958)に作られた現在の復興天守閣は、天守台の大き

さと比べると小さいものである。

かつての浜松城は、築城時期等から大きな屋根を持つ下層部の上に小さな望楼が載せ

られる「望楼型」であった説が有力である。その規模は天守台の大きさから推測する

と現在よりも一回り大きい三重四階で、巨大な天守だったと考えられる

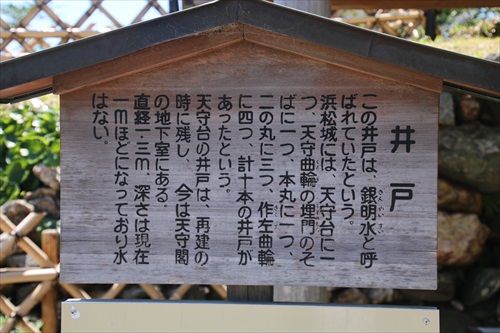

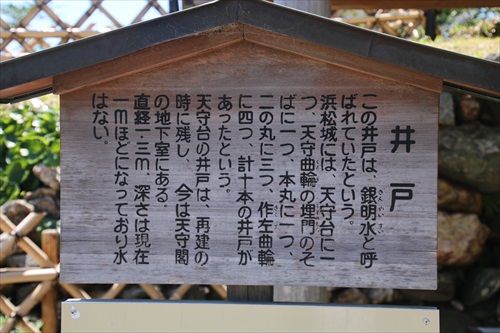

天守前広場にある「井戸」

この井戸は銀明水と呼ばれていたという。

浜松城には、天守台に一つ、天守曲輪の埋門のそばに一つ、本丸に一つ、二の丸に

三つ、作左曲輪に四つ、計十本の井戸があったという。天守台の井戸は、再建の時

に残し、今は、天守閣の地下室にある。直径1.3m、深さは現在1mほどになってお

り水はない

浜松城は徳川家康公が29歳から17年間も在城していた城。

後には、この浜松城主になることが幕閣への登竜門とさえ言われていたとされており

別名出世城と呼ばれる。

天守閣は三層四階構造で、昭和33年の再建である

天守曲輪。

曲輪というのは、城や砦を石や土で囲んだ所をいう。ここは丘陵の西のはしの最も

高い所にあり北東と南東の方向にはり出した菱型(東西56m・南北68m)に近い形

をしている。

周囲は低い土塁(土でつくったへい)があり、その下に石垣をめぐらしている。

東に天守門、西に埋門(うずみもん)があり、内部は広場となっていた

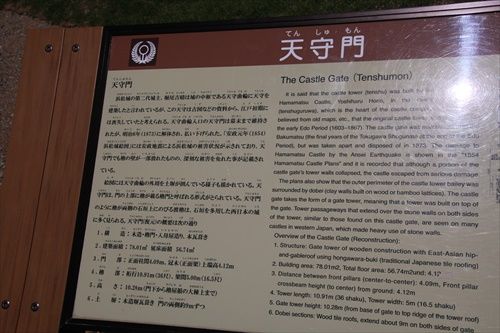

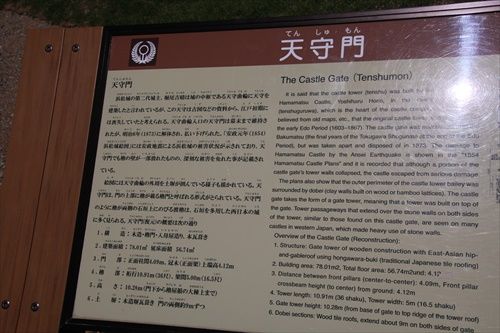

天守門。

浜松城の第二代城主、堀尾吉晴は城の中枢である天守曲輪に天守を建築したと言わ

れているが、この天守は古図などの資料から、江戸初期には喪失していたと考えら

れる。天守曲輪入口の天守門は幕末まで維持されたが、明治6年(1873)に解体され、

払い下げられた。「安政元年(1854)浜松城絵図」には安政地震による浜松城の被害

状況が示されており、天守門でも櫓の壁が一部潰れたものの、深刻な被害を免れた

事が記載されている。

絵図には天守曲輪の外周を土塀が囲んでいる様子も描かれている。天守門は、門の

上部に櫓が載る櫓門と呼ばれる形式がとられている。天守門のように櫓が両側の石

垣上にのびる渡櫓は、石垣を多用した西日本の城に多く見られる

天守閣と天守門

天守閣への入場は有料であったが、70歳以上無料

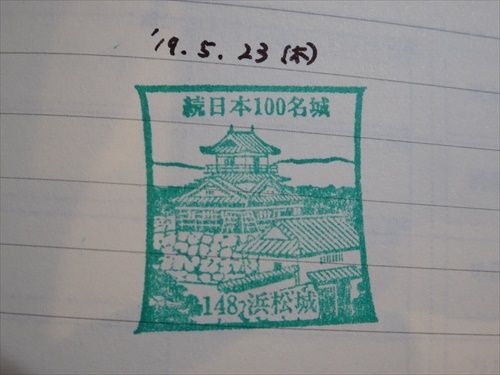

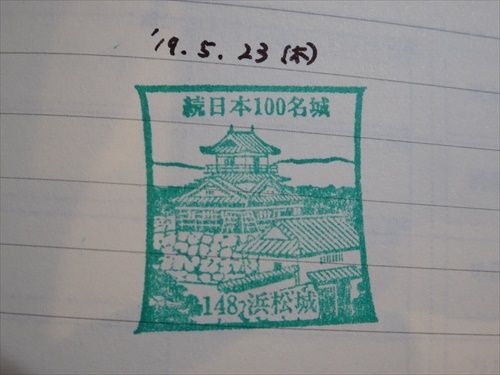

スタンプは天守閣内にあり、入城して続日本百名城のスタンプを頂く

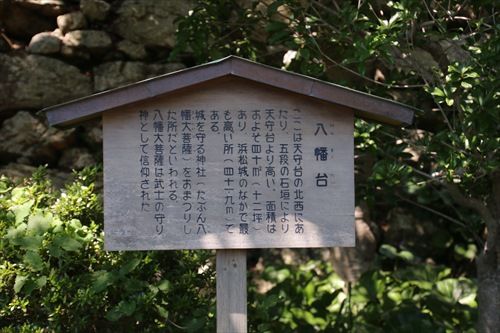

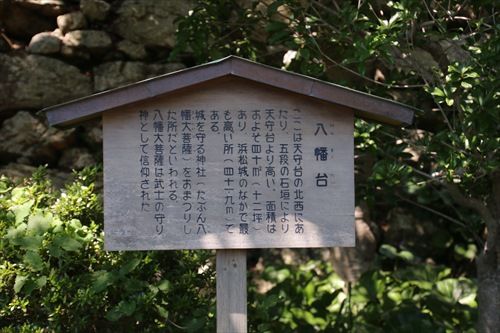

八幡台。

天守台の北西にあたり、五段の石垣により天守台より高く、面積はおよそ40㎡(12坪)

あり、浜松城の中で最も高い所(419.9m)であります。

城を守る神社(多分、八幡大菩薩)をお祀りした所だといわれてます。

八幡大菩薩は武士の守り神として信仰された

天守閣と天守門を見上げる

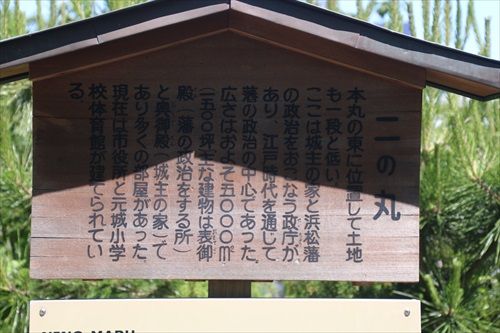

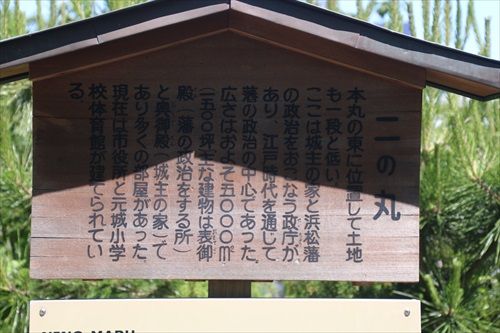

二の丸。

本丸の東に位置して土地も一段と低い。

ここは城主の家と浜松藩の政治をおこなう政庁であり、江戸時代を通じて藩の政治の

中心であった。広さはおよそ5,000㎡(1,500坪)、主な建物は表御殿(藩の政治をする

所)と奥御殿(城主の家)であり多くの部屋があった。

現在は市役所と元城小学校体育館が建てられている

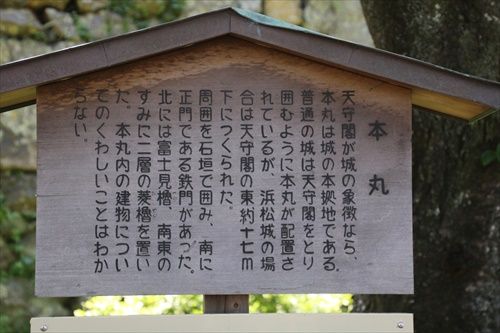

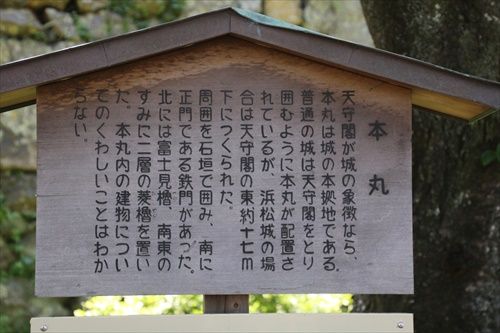

本 丸。

天守閣が城の象徴なら、本丸は本拠。普通の城は天守閣を囲むように本丸が配置され

ているが、浜松城は、斜面を階段のように利用したため、天守閣と本丸が東西に線上

に並んでいる。本丸は、天守閣の東、天守台より約17m下に設けられた。南面に鉄門

がある。ここには富士見櫓と菱櫓があり、鉄門の西の石垣には多門が設けられ厳重な

構えになっていた

家康在城時の浜松城Ⅲ。

家康在城期の浜松城は、石垣や瓦葺き建物がない、戦国時代の実用的な土づくりの城

であったと考えられています。イメージでは・・・・・・・

浜松城公園の本丸南広場より浜松城の勇姿を見る

ズームアップ

13:28

鎧掛松。

元亀3年(1572)家康が三方ヶ原の戦いで敗れ、浜松城に逃げ帰った家康公が、鎧を

脱いでこの松に掛けたという伝説から、この名が付けられました。

この松は浜松城内の堀の近くにあったといわれています

見付宿から浜松宿ー続く

5/23(木) 12:30

ビルの間にあったのが『新組 新町屋台置場』。

浜松まつりで引き回される御殿屋台の倉庫であろう

夢告地蔵の堂。

TBS の日曜ドラマ「仁」にも登場した、安政 5 年のコレラの大流行で死んだ人たちを

供養するために建立された地蔵尊で遺族の香華が絶えなかったという

ところが「助けてー、助けてー」と町民の夢枕に。

かわいそうにと掘り起こされてこの地に安置されたのだと

12:34

旧東海道(国道152号線)を進む

旧東海道(国道152号線)の板屋町交差点、左折するとJR浜松駅

12:38

右の高架は遠州電車

12:41

旧東海道を右折して路地を進む。

そして右手にあったのが『徳川家康家臣 本多忠勝屋敷推定地』。

『稲荷通り』と書かれた石柱も

酒井忠次・榊原康政・井伊直政とともに徳川四天王。

江戸時代に編纂された「曳駒拾遺」に「本多平八郎忠勝

は分器稲荷社の西の家也と云へり」と記されている

その先にあった『遠江分器稲荷神社』に立ち寄る

永禄禄 11 1568) 創建と伝えられている。旧境内 850 坪余り。

分器宇賀大神とも号し約 1500 年前、 22 代清寧天皇の御代に天竜河原開墾の為、鎮座。

徳川家康公が三河から浜松に入った時に倉稲魂神を祭神として社が構えられたという

説や、昔この辺りが伊勢神宮の神領であった頃に創建され、坂上田村麻呂が東征の際

勝利を祈願したとの説も伝わっているそう。

明治 7 年には三組町の秋葉神社に合祀されましたが、明治 11 年に再興が許されていま

す。戦火前の社殿は徳川家康公の命により慶長 9 年( 1604) に建てられましたが昭和 20

年 6 月 18 日の空襲で消失しました。現在の社殿は戦後に再建されたもの。

浜松まつりの田町の凧絵柄は、分器稲荷の神紋である宝珠から生まれたものなのだ

そうです

遠江分器稲荷神社拝殿

12:48

池町交差点を右折

12:52

霜垂口(しもだれくち、下垂口)。

古城(引間城)の東側の城門でしたが、浜松城の増築以後も浜松城の北東の城門として

維持されてきました。浜松城の天守台の向きからも、当初はこちら側が城の正面にあ

たっていたと想像されます。

なお、道路の食い違いは、浜松城下で唯一現存する貴重な防御上の遺構です

12:54

前方に『浜松城の天守閣』が姿を現したが、疲れたのかカメラも傾き

12:55

東照宮の鳥居と社殿をズームで。

境内には徳川家康・豊臣秀吉の像がある

道路脇に「家康の散歩道」

13:00

国道152号線を歩き市役所手前で右折して緩い坂を上り「浜松城公園ご案内」

浜松城は二度目の訪問

鉄門(くろがねもん) 浜松城の要となる門。

鉄門は、文字通り扉や柱などの門の一部に鉄製の部材を使っていた門であったと考え

られます。本丸への正面出入口として重要な門であり、天守門と同様に門の上部に櫓

を有する櫓門でした。

江戸時代前半の絵図(左上)には、門の内側に枡形(四角形)の虎口(侵攻してきた

敵を前後左右から攻撃できるようにした空間)が描かれ、高い防御機能を持っていた

ことがうかがえます。

明治5年(1872)まで鉄門は存在していましたが、その後の払い下げ等により失われて

います。なお、鉄門の推定位置については、東側の歩道路面にあるプレートにより確

認する事ができます

若き日の徳川家康公の銅像

天守門へ登る。

浜松城の中枢にあたる天守曲輪(てんしゅくるわ)の入口に建つ天守門は明治6年

(1873)に解体されましたが 市により 櫓が載る建物である天守門の再建を行い2013

〜2014年に掛けて天守門が原位置に復元されています

門脇の鏡石。

天守門の石垣正面は、左右ともに隅に巨石が用いられている。

この巨石を鏡石と呼ぶことがある。かつて城の壮大さや城主の権力を見せるため、

門の両側や周辺に意図的に大きな石を用いたと言われており、彦根城太鼓門櫓や、

岡山城本丸、松本城太鼓門の石垣等に類例がある。巨石を用いた部分は算木積(石

垣の角部を強固にするために、長い石材の長辺と短辺を左右交互に振り分けて積む

積み方)になっていない。

また、横長石も不揃いで、算木積とはいえない部分もある

門下の排水溝。

平成21年度からの発掘調査で、門下に瓦を用いた排水溝が発見された。

丸瓦を使用して排水溝を狭くしている部分があることから、かつて礎石が存在して

いた時点には、排水溝が造られていたと考えられる。土層断面から、瓦の排水溝埋

没後に礎石の抜き取りがあったことがうかがえる。

排水溝は西側の雨落溝から屈曲し、南側の石垣に沿って配列されている。

排水溝に使用された瓦は、江戸前期までの古い特徴をもつもので構成されているが、

この排水溝がいつの時代に造られたものかは、正確には特定できていない

天守門の礎石。

浜松市では平成21年度から天守門跡の発掘調査を行い、建物の痕跡を確認した。

安政元年(1854)浜松城絵図の天守門が描かれている場所からは、長軸1.0〜1.4m、

短軸0.9〜0.7mほどの扁平な礎石が4箇所と、礎石の抜取穴2箇所が発見され、門柱

の配置や門扉の大きさが確認された。

また、建物の屋根瓦や鯱瓦(しゃちがわら)の一部、土塀の瓦も多数確認された。

門の両脇の石垣上部からは、壁から剥がれ落ちた漆喰の痕跡も見つかっており、

江戸時代の天守門の姿を明らかにする際の参考にした。

礎石に載る門柱6本は、不整形な両脇の石垣の開きに沿うように配置される。

このような柱の配置は、桃山時代から江戸時代初期の櫓門にみられることから、

天守門は、幕末まで古式な城門の特徴を継承していたことがわかる。

天守門の復元工事では、本来の礎石配置を忠実に再現し、地下の礎石のほぼ真上に、

新しい礎石と門柱を配置した。

石は築城時の石垣に用いられたものと同じ浜名湖北部産の珪岩(けいがん)である

浜松城跡。

浜松城は徳川家康が遠州攻略の拠点として築いた城で、

元亀元年(1570)6月に入城し、17年間在城した。東西600m

南北650mの規模で、南の東海道に大手門が開き、東から西

へ三之丸、二之丸、本丸、天守台と連なり、順次高さを増す。

ここは、その天守曲輪の跡である。家康の後、城主は代々譜代

の大名が勤め、在城中に老中まで栄進した人が多い。中でも

水野越前守忠邦の名はよく知られている。

石垣は、野づら積みと呼ばれる堅固な作りで、古い石垣の特徴

をよく残しており、浜松市の史跡に指定されている

浜松城の石垣(野面(のずら)積み)。

浜松城の石垣は見るからに荒々しく、外観は粗雑で一見崩れやすいように思えますが、

400年の風雪に耐え、いまなお当時の面影を残しています。

この石垣は野面積みといい、自然石を上下に組み合わせて積む方法で、慶長(1596~

1615年)以前はこの方法が多く用いられていました。石の大きい面を内側にして長く

押し込み(牛蒡積み)、その内側に小型の栗石を1~1.5mほど詰め、さらに砂利を入

れてあるので水はけもよく、水圧で崩れることがありません。

石垣表面の隙間には詰め石をし、外観は乱雑ですが、堅固に造られています。

浜松城は、特に天守台と天守門趾付近の石組みが硬く、石も大きなものが使われてい

ます。また、突角部には長方形の石材を小口と側面が交互になるように配した算木積

み法を用いています。石垣の斜面は直線的で、57度~78度の傾斜をしています。

石垣に用いた石材は珪岩と呼ばれる物がほとんどで、そのほか石灰岩、結晶片岩などが

見られます。珪岩は浜名湖北岸の山々でみられ、現庄内地区の大草山や根本山、対岸の

湖西市知波田付近で切り出され、左鳴湖東岸まで船によって運ばれ、そして、浜松城ま

で運ばれたと推定されます。

この石垣がいつの時代に築かれたかについては正確な資料がないのでわかりませんが、

二代城主堀尾吉晴の頃(1590年)と考えられています

これは、約400年前の築城の頃の面影を残す貴重な石垣です。

登ったり、石を引き抜くことは絶対にしないで下さい

天守台。

浜松城の天守台は、一辺21mのややいびつな四角形をしていて、西側に八幡台と呼

ばれる突出部が付いている。また東側には、付櫓と呼ばれる張り出し部分があり、

現在は復興天守閣への入口として利用されている。

浜松城の天守は第二代城主堀尾吉春の在城期(1590頃)に築かれた説が有力だが、17

世紀の絵図には天守が描かれていない事から、江戸時代前期には天守が失われていた

と考えられている。昭和33年(1958)に作られた現在の復興天守閣は、天守台の大き

さと比べると小さいものである。

かつての浜松城は、築城時期等から大きな屋根を持つ下層部の上に小さな望楼が載せ

られる「望楼型」であった説が有力である。その規模は天守台の大きさから推測する

と現在よりも一回り大きい三重四階で、巨大な天守だったと考えられる

天守前広場にある「井戸」

この井戸は銀明水と呼ばれていたという。

浜松城には、天守台に一つ、天守曲輪の埋門のそばに一つ、本丸に一つ、二の丸に

三つ、作左曲輪に四つ、計十本の井戸があったという。天守台の井戸は、再建の時

に残し、今は、天守閣の地下室にある。直径1.3m、深さは現在1mほどになってお

り水はない

浜松城は徳川家康公が29歳から17年間も在城していた城。

後には、この浜松城主になることが幕閣への登竜門とさえ言われていたとされており

別名出世城と呼ばれる。

天守閣は三層四階構造で、昭和33年の再建である

天守曲輪。

曲輪というのは、城や砦を石や土で囲んだ所をいう。ここは丘陵の西のはしの最も

高い所にあり北東と南東の方向にはり出した菱型(東西56m・南北68m)に近い形

をしている。

周囲は低い土塁(土でつくったへい)があり、その下に石垣をめぐらしている。

東に天守門、西に埋門(うずみもん)があり、内部は広場となっていた

天守門。

浜松城の第二代城主、堀尾吉晴は城の中枢である天守曲輪に天守を建築したと言わ

れているが、この天守は古図などの資料から、江戸初期には喪失していたと考えら

れる。天守曲輪入口の天守門は幕末まで維持されたが、明治6年(1873)に解体され、

払い下げられた。「安政元年(1854)浜松城絵図」には安政地震による浜松城の被害

状況が示されており、天守門でも櫓の壁が一部潰れたものの、深刻な被害を免れた

事が記載されている。

絵図には天守曲輪の外周を土塀が囲んでいる様子も描かれている。天守門は、門の

上部に櫓が載る櫓門と呼ばれる形式がとられている。天守門のように櫓が両側の石

垣上にのびる渡櫓は、石垣を多用した西日本の城に多く見られる

天守閣と天守門

天守閣への入場は有料であったが、70歳以上無料

スタンプは天守閣内にあり、入城して続日本百名城のスタンプを頂く

八幡台。

天守台の北西にあたり、五段の石垣により天守台より高く、面積はおよそ40㎡(12坪)

あり、浜松城の中で最も高い所(419.9m)であります。

城を守る神社(多分、八幡大菩薩)をお祀りした所だといわれてます。

八幡大菩薩は武士の守り神として信仰された

天守閣と天守門を見上げる

二の丸。

本丸の東に位置して土地も一段と低い。

ここは城主の家と浜松藩の政治をおこなう政庁であり、江戸時代を通じて藩の政治の

中心であった。広さはおよそ5,000㎡(1,500坪)、主な建物は表御殿(藩の政治をする

所)と奥御殿(城主の家)であり多くの部屋があった。

現在は市役所と元城小学校体育館が建てられている

本 丸。

天守閣が城の象徴なら、本丸は本拠。普通の城は天守閣を囲むように本丸が配置され

ているが、浜松城は、斜面を階段のように利用したため、天守閣と本丸が東西に線上

に並んでいる。本丸は、天守閣の東、天守台より約17m下に設けられた。南面に鉄門

がある。ここには富士見櫓と菱櫓があり、鉄門の西の石垣には多門が設けられ厳重な

構えになっていた

家康在城時の浜松城Ⅲ。

家康在城期の浜松城は、石垣や瓦葺き建物がない、戦国時代の実用的な土づくりの城

であったと考えられています。イメージでは・・・・・・・

浜松城公園の本丸南広場より浜松城の勇姿を見る

ズームアップ

13:28

鎧掛松。

元亀3年(1572)家康が三方ヶ原の戦いで敗れ、浜松城に逃げ帰った家康公が、鎧を

脱いでこの松に掛けたという伝説から、この名が付けられました。

この松は浜松城内の堀の近くにあったといわれています

見付宿から浜松宿ー続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.