PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

おんやど白須賀から白須賀宿へ向かう。

9/25(水) 11:54

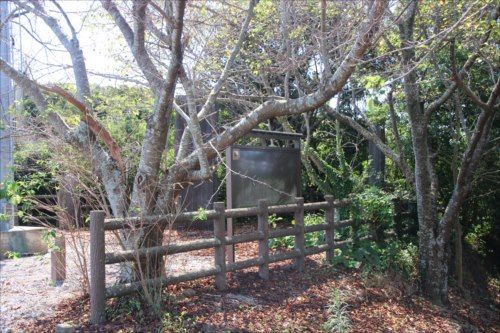

潮見坂上の石碑群

明治天皇御遺蹟地記念碑をはじめ、夏目甕麿、加納諸平、藤屋五平、義僕平八郎の

顕彰碑や元白須賀町長の山本庄次郎、医師で地域の文化振興に尽くした石川榮五郎

の碑、そして忠魂碑がある

白須賀宿(しろすかじゅく)

白須賀とは白い砂浜という意。江戸時代の中期までは潮見坂下の遠州灘の海岸沿い

近くにあったが、宝永4年(1707)のM8.4の大地震と高さ8mの津波により、宿場は

地に移転し再建した。旧宿場町は元白須賀と呼ばれ、立場茶屋や70里目の元白須賀

一里塚があった

11:56

湖西市立白須賀中学校

11:57

東海道夢舞台「潮見坂公園跡 白須賀宿」

新居宿 宿境まで、5.3km

二川宿 宿境まで、7.6km

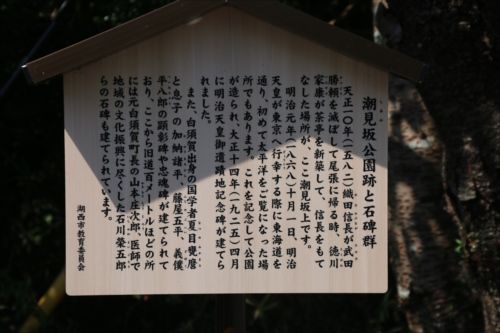

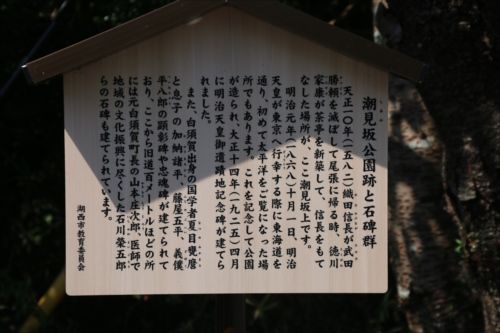

潮見坂公園跡と石碑群

天正10年(1582)織田信長が武田勝頼を滅ぼして尾張へ帰るとき、徳川家康が茶亭を

新築して、信長をもてなした場所が、ここ潮見坂上です。

平洋をご覧になった場所でもあります。これを記念して大正13年(1924)4月、町民

の勤労奉仕により公園が造られた。大正14年(1925)4月には明治天皇遺蹟地記念碑

が建てられた。

また、白須賀出身の国学者夏目甕麿と息子の加納諸平、藤屋五平、義僕平八郎の顕

彰碑や忠魂碑が建てられており、ここから旧道百メートルほどの所には元白須賀町

ている

故木戸孝允の字による「明治天皇御遺蹟地記念碑」

遠江八景「潮見晴嵐」

室町時代の「富士御覧日記」などにも記されている東海道の旧道で、歌川広重の浮世

絵をはじめ多くの絵画に、坂を進む大名行列や坂上から見た遠州灘の風景が描かれて

いる。東海道を東に向かってきた旅人が、初めて海を目の当たりにするのがここ潮見

坂上で、富士を眺望できたのもこの地であった。

明治天皇が初めて東京に行幸されたとき、この潮見坂の上で休憩されたことでも知ら

れている

潮見坂公園跡からの遠州灘

潮見バイパスの「道の駅 潮見坂」

次回(予定では10月14日)の岡崎への移動日に立ち寄るか?

12:01

おんやど方向を振り返る

12:05

旧東海道沿いに「明るい笑顔 明るいあいさつ」

隣接する、白須賀小学校&白須賀中学校

弥次さんと潮見坂を上ってきて、坂下の子供たちはここへ通学するのかと・・・・・

12:08

旧東海道(県道173号線)沿いの小さな神社

白須賀宿の町並みの長さは14町19間(約1.5km)で道幅2間(約3.6m)、名物は柏餅だ

った。新居の関所や今切渡船を控えてにぎわったが、明治2年の関所廃止、明治5年

の伝馬制度廃止で打撃を受け、、さらに明治21年の東海道線が白須賀を大きく迂回

して開通したため、近代化からすっかり取り残されてしまった

以前は、連子格子の古民家も多かったが、最近は古民家も取り壊され、宿内道路の

両側にある水路も蓋がされ、江戸時代の面影はほとんどなくなった

振り返ると緩い下り坂になっていた

12:14

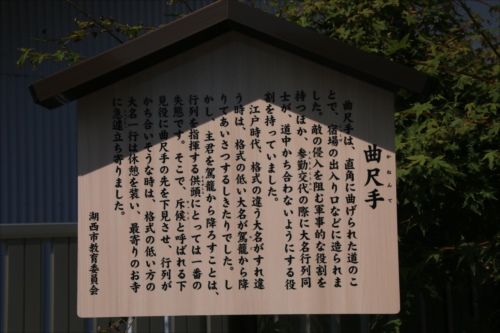

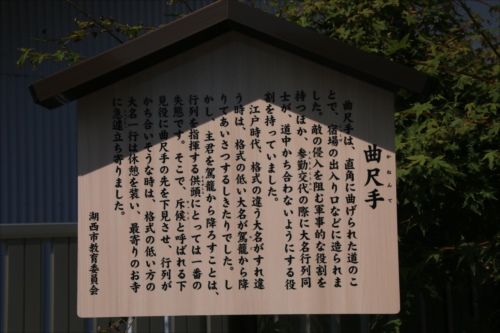

曲尺手(かねんて)

曲尺手は、直角に曲げられた道のことで、宿場の出入り口などに造られました。敵の

侵入を阻む軍事的な役割を持つほか、参勤交代の際に大名行列同士が、道中かち合わ

ないようにする役割を持っていました。

江戸時代、格式の違う大名がすれ違う時は、格式の低い大名が駕籠から降りてあいさ

つするしきたりでした。しかし、主君を駕籠から降ろすことは、行列を指揮する供頭

にとっては一番の失態です。そこで、斤候と呼ばれる下見役に曲尺手の先を下見させ

行列がかち合いそうな時は、格式の低い方の大名一行は休憩を装い、最寄りのお寺に

急遽立ち寄りました

旧東海道(県道173号線)の曲尺手を振り返る

12:15

白須賀宿は古民家も取り壊され、このような立札が

12:18

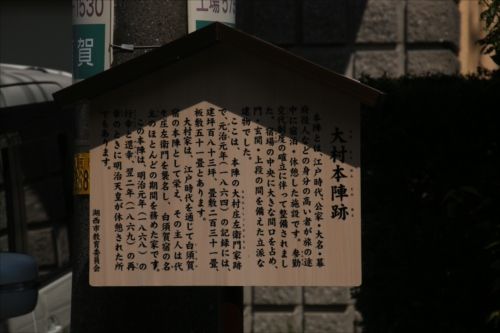

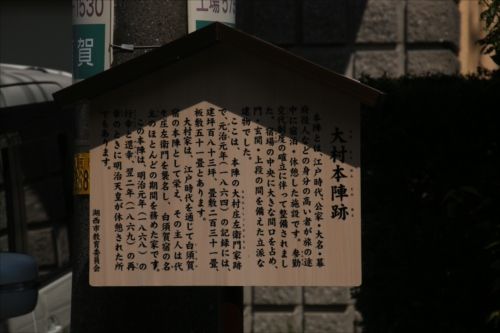

大村本陣跡の石柱と説明板

大村家は、江戸時代を通じて白須賀宿の本陣として栄え、その主人は代々庄左衛門

を襲名し、白須賀宿の名主のほとんどの期間を務めた家です。

この本陣は、明治元年(1868)の行幸と還幸、翌2年(1869)の再幸ときに明治天皇が

休憩された所でもあります

本陣とは、江戸時代、公家・大名・幕府役人などの身分の高い者が旅の途中に宿泊・

休憩した施設です。参勤交代制度の確立に伴って整備されました。宿場の中央に大き

な間口を占め、門・玄関・上段の間を備えた立派な建物でした。

ここは、本陣の大村庄左衛門家跡で、元治元年(1864)の記録には、建坪183坪、畳数

231畳、板敷51畳とあります。

なお、白須賀宿には、本陣が1軒、脇本陣が1軒あった

12:19

脇本陣跡の石柱

脇本陣跡の近くに東海道夢舞台「問屋場跡 白須賀宿」

新居宿 宿境まで、6.2km

二川宿 宿境まで、6.7km

脇本陣 旅館「桐屋」の跡でもある

県道332号線との交差点「白須賀交番前」

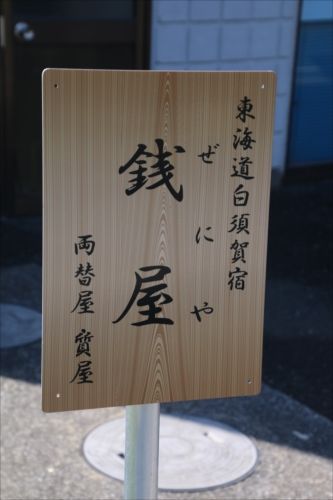

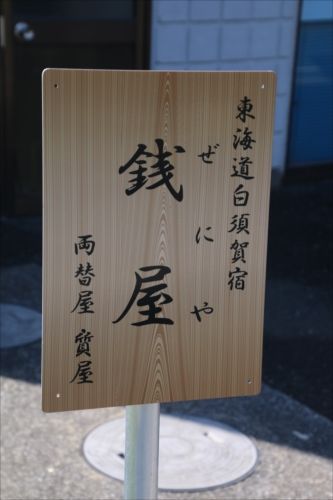

「銭屋」の立札

両替屋 質屋「銭屋」

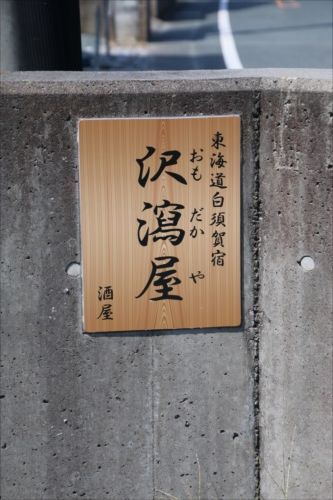

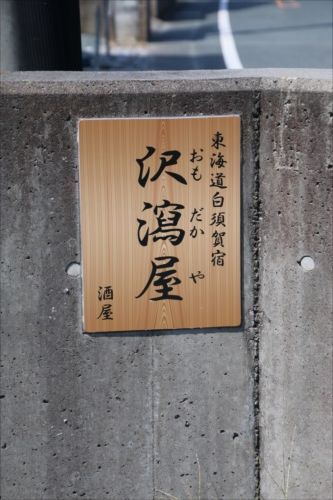

酒屋「澤瀉屋」

12:22

県道332号線との交差点「白須賀交番前」

白須賀交番前角に、夏目甕麿邸跡、加納諸平生誕地の石柱。

ここからJR新所原へ四キロ

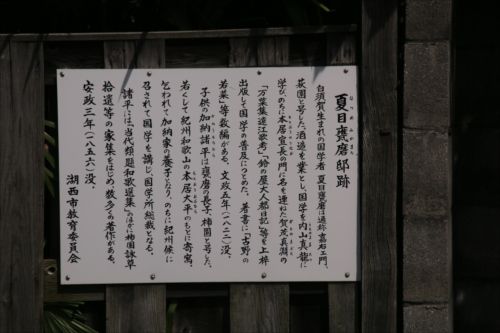

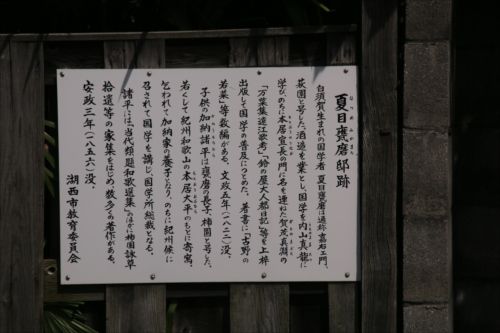

石柱の横に「夏目甕麿(なつめみかまろ)邸跡」

白須賀生まれの国学者 夏目甕麿は通称嘉右ェ門、萩園と号した。酒造を業とし国学

を内山真龍に学び、のちに本居宣長の門に名を連ねた加茂真淵の「万葉集遠江歌考」

「鈴の屋大人都日記」等を上梓出版して国学の普及につとめた。著書に「古野の若菜」

等数編がある。文政5年(1822)没。

子供の加納諸平は甕麿の長子、柿園と号した。若くして紀州和歌山の本居大平のもと

に寄寓。乞われて加納家の養子となり、のちに紀州候に召されて国学を講じ、国学所

総裁となる。

諸平には「当代類題和歌選集」のほかに柿園詠草拾遺等の家集をはじめ、数多くの

著作がある。安政3年(1856)没

酒屋「酒小」

飛脚問屋「三度屋」

12:24

神明宮

所在地:静岡県湖西市白須賀4167

石段を登り神明宮の境内へ

不漁で困った漁師に集めた上納金を融資し期限過ぎても漁がなく、困惑する漁師一同

に代わって自害し、住民を救った代官の話がある

手水舎と拝殿

境内から石段下の鳥居

12:32

旧東海道に戻り、料理屋「常盤屋」

先導する弥次さん、交通量の少ない旧東海道

12:33

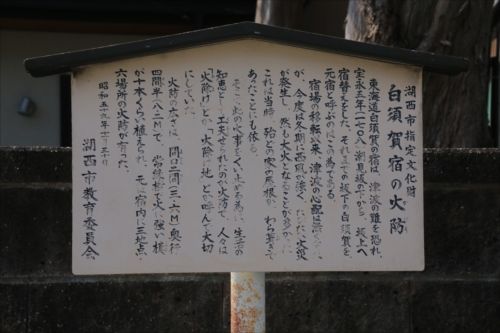

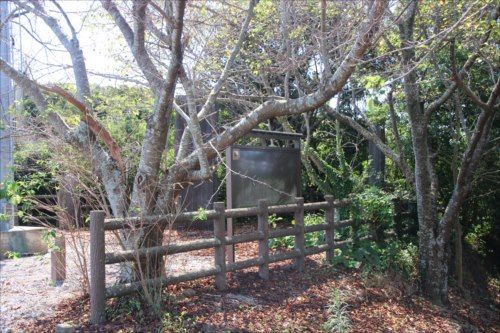

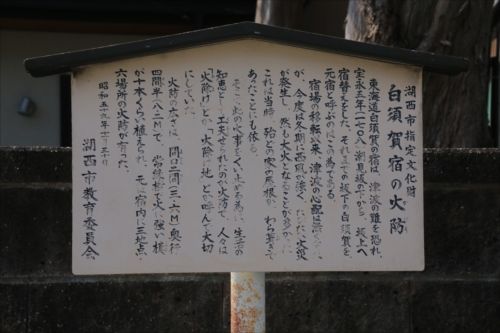

白須賀宿の火防(火防の槙)

東海道白須賀の宿は、津波の難を恐れ、宝永5年(1708)潮見坂の下から、坂上へ宿替

えをした。それまでの坂下の白須賀を、元宿と呼ぶのはこの為である。

宿場の移転以来、津波の心配は無くなったが、今度は冬季に西風が強く、たびたび大

災が発生し、然も大火となることが多かった。これは当時、殆どの家の屋根がわら葺

きであったことにもよる。

そこでこの火事をくい止める為に、生活の知恵として工夫せられたのが火防で、人々

は「火除け」とか「火除け地」とか呼んで大切にしていた。

火防の広さは、間口二間(3.6m)、奥行、4間半(8.2m)で、常緑樹で火に強い槙が十

本くらい植えられ、元は宿内に三地点六場所の火防が有った

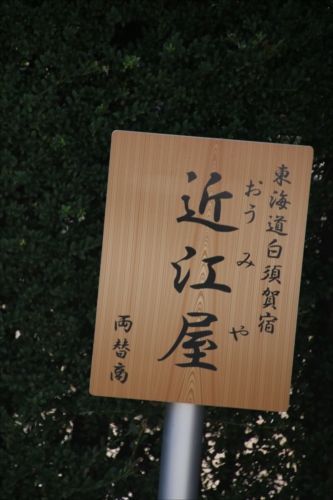

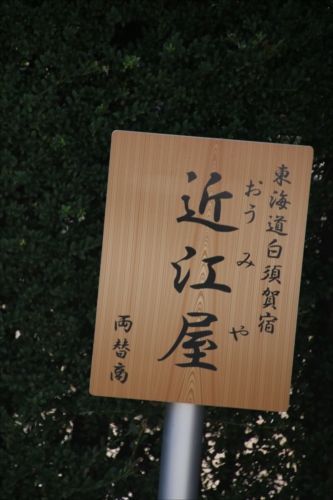

白須賀宿の火防の手前に、両替商「近江屋」

12:35

旧東海道の古い民家群

12:38

庚申堂

三猿の像があり、尼僧がいたが今は無住と。

60日に一度訪れる庚申(かのえさる)の晩には三尸と呼ばれる体内虫が、人間の体から

抜け出して、その人の悪事を天帝に伝えると信じられており、これを防ぐために夜通

し眠らずに過ごすことを庚申待ちと呼びます。

江戸時代に大流行し日本各地に庚申信仰の名残りを見ることができる

庚申の「申」から猿田彦神と集合し、猿は神の使いとして信仰のシンボルになった。

故に「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が庚申信仰にはつきもの

白須賀の庚申堂には、四匹目が居るのは面白いところだと。

これは「せざる」(男女の同衾を控える)に通じるもので、庚申信仰に通じる戒めを

意味しているのでは

12:41

更に白須賀宿を進むと「火除け地跡」の石柱

地主「三枡屋」

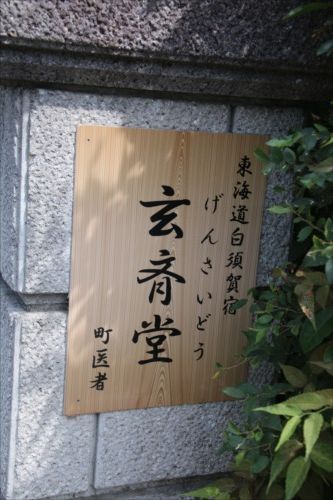

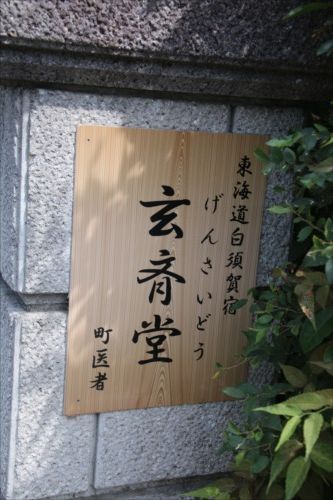

町医者「玄斉堂」

民家の軒下に咲く花

12:45

東海道夢舞台「白須賀宿加宿 境宿」

白須賀宿 →

二川宿 宿境まで、5.9km

ここまでの歩行数は、19,900歩

白須賀宿を振り返る

新居宿から二川宿ー続く

9/25(水) 11:54

潮見坂上の石碑群

明治天皇御遺蹟地記念碑をはじめ、夏目甕麿、加納諸平、藤屋五平、義僕平八郎の

顕彰碑や元白須賀町長の山本庄次郎、医師で地域の文化振興に尽くした石川榮五郎

の碑、そして忠魂碑がある

白須賀宿(しろすかじゅく)

白須賀とは白い砂浜という意。江戸時代の中期までは潮見坂下の遠州灘の海岸沿い

近くにあったが、宝永4年(1707)のM8.4の大地震と高さ8mの津波により、宿場は

地に移転し再建した。旧宿場町は元白須賀と呼ばれ、立場茶屋や70里目の元白須賀

一里塚があった

11:56

湖西市立白須賀中学校

11:57

東海道夢舞台「潮見坂公園跡 白須賀宿」

新居宿 宿境まで、5.3km

二川宿 宿境まで、7.6km

潮見坂公園跡と石碑群

天正10年(1582)織田信長が武田勝頼を滅ぼして尾張へ帰るとき、徳川家康が茶亭を

新築して、信長をもてなした場所が、ここ潮見坂上です。

平洋をご覧になった場所でもあります。これを記念して大正13年(1924)4月、町民

の勤労奉仕により公園が造られた。大正14年(1925)4月には明治天皇遺蹟地記念碑

が建てられた。

また、白須賀出身の国学者夏目甕麿と息子の加納諸平、藤屋五平、義僕平八郎の顕

彰碑や忠魂碑が建てられており、ここから旧道百メートルほどの所には元白須賀町

ている

故木戸孝允の字による「明治天皇御遺蹟地記念碑」

遠江八景「潮見晴嵐」

室町時代の「富士御覧日記」などにも記されている東海道の旧道で、歌川広重の浮世

絵をはじめ多くの絵画に、坂を進む大名行列や坂上から見た遠州灘の風景が描かれて

いる。東海道を東に向かってきた旅人が、初めて海を目の当たりにするのがここ潮見

坂上で、富士を眺望できたのもこの地であった。

明治天皇が初めて東京に行幸されたとき、この潮見坂の上で休憩されたことでも知ら

れている

潮見坂公園跡からの遠州灘

潮見バイパスの「道の駅 潮見坂」

次回(予定では10月14日)の岡崎への移動日に立ち寄るか?

12:01

おんやど方向を振り返る

12:05

旧東海道沿いに「明るい笑顔 明るいあいさつ」

隣接する、白須賀小学校&白須賀中学校

弥次さんと潮見坂を上ってきて、坂下の子供たちはここへ通学するのかと・・・・・

12:08

旧東海道(県道173号線)沿いの小さな神社

白須賀宿の町並みの長さは14町19間(約1.5km)で道幅2間(約3.6m)、名物は柏餅だ

った。新居の関所や今切渡船を控えてにぎわったが、明治2年の関所廃止、明治5年

の伝馬制度廃止で打撃を受け、、さらに明治21年の東海道線が白須賀を大きく迂回

して開通したため、近代化からすっかり取り残されてしまった

以前は、連子格子の古民家も多かったが、最近は古民家も取り壊され、宿内道路の

両側にある水路も蓋がされ、江戸時代の面影はほとんどなくなった

振り返ると緩い下り坂になっていた

12:14

曲尺手(かねんて)

曲尺手は、直角に曲げられた道のことで、宿場の出入り口などに造られました。敵の

侵入を阻む軍事的な役割を持つほか、参勤交代の際に大名行列同士が、道中かち合わ

ないようにする役割を持っていました。

江戸時代、格式の違う大名がすれ違う時は、格式の低い大名が駕籠から降りてあいさ

つするしきたりでした。しかし、主君を駕籠から降ろすことは、行列を指揮する供頭

にとっては一番の失態です。そこで、斤候と呼ばれる下見役に曲尺手の先を下見させ

行列がかち合いそうな時は、格式の低い方の大名一行は休憩を装い、最寄りのお寺に

急遽立ち寄りました

旧東海道(県道173号線)の曲尺手を振り返る

12:15

白須賀宿は古民家も取り壊され、このような立札が

12:18

大村本陣跡の石柱と説明板

大村家は、江戸時代を通じて白須賀宿の本陣として栄え、その主人は代々庄左衛門

を襲名し、白須賀宿の名主のほとんどの期間を務めた家です。

この本陣は、明治元年(1868)の行幸と還幸、翌2年(1869)の再幸ときに明治天皇が

休憩された所でもあります

本陣とは、江戸時代、公家・大名・幕府役人などの身分の高い者が旅の途中に宿泊・

休憩した施設です。参勤交代制度の確立に伴って整備されました。宿場の中央に大き

な間口を占め、門・玄関・上段の間を備えた立派な建物でした。

ここは、本陣の大村庄左衛門家跡で、元治元年(1864)の記録には、建坪183坪、畳数

231畳、板敷51畳とあります。

なお、白須賀宿には、本陣が1軒、脇本陣が1軒あった

12:19

脇本陣跡の石柱

脇本陣跡の近くに東海道夢舞台「問屋場跡 白須賀宿」

新居宿 宿境まで、6.2km

二川宿 宿境まで、6.7km

脇本陣 旅館「桐屋」の跡でもある

県道332号線との交差点「白須賀交番前」

「銭屋」の立札

両替屋 質屋「銭屋」

酒屋「澤瀉屋」

12:22

県道332号線との交差点「白須賀交番前」

白須賀交番前角に、夏目甕麿邸跡、加納諸平生誕地の石柱。

ここからJR新所原へ四キロ

石柱の横に「夏目甕麿(なつめみかまろ)邸跡」

白須賀生まれの国学者 夏目甕麿は通称嘉右ェ門、萩園と号した。酒造を業とし国学

を内山真龍に学び、のちに本居宣長の門に名を連ねた加茂真淵の「万葉集遠江歌考」

「鈴の屋大人都日記」等を上梓出版して国学の普及につとめた。著書に「古野の若菜」

等数編がある。文政5年(1822)没。

子供の加納諸平は甕麿の長子、柿園と号した。若くして紀州和歌山の本居大平のもと

に寄寓。乞われて加納家の養子となり、のちに紀州候に召されて国学を講じ、国学所

総裁となる。

諸平には「当代類題和歌選集」のほかに柿園詠草拾遺等の家集をはじめ、数多くの

著作がある。安政3年(1856)没

酒屋「酒小」

飛脚問屋「三度屋」

12:24

神明宮

所在地:静岡県湖西市白須賀4167

石段を登り神明宮の境内へ

不漁で困った漁師に集めた上納金を融資し期限過ぎても漁がなく、困惑する漁師一同

に代わって自害し、住民を救った代官の話がある

手水舎と拝殿

境内から石段下の鳥居

12:32

旧東海道に戻り、料理屋「常盤屋」

先導する弥次さん、交通量の少ない旧東海道

12:33

白須賀宿の火防(火防の槙)

東海道白須賀の宿は、津波の難を恐れ、宝永5年(1708)潮見坂の下から、坂上へ宿替

えをした。それまでの坂下の白須賀を、元宿と呼ぶのはこの為である。

宿場の移転以来、津波の心配は無くなったが、今度は冬季に西風が強く、たびたび大

災が発生し、然も大火となることが多かった。これは当時、殆どの家の屋根がわら葺

きであったことにもよる。

そこでこの火事をくい止める為に、生活の知恵として工夫せられたのが火防で、人々

は「火除け」とか「火除け地」とか呼んで大切にしていた。

火防の広さは、間口二間(3.6m)、奥行、4間半(8.2m)で、常緑樹で火に強い槙が十

本くらい植えられ、元は宿内に三地点六場所の火防が有った

白須賀宿の火防の手前に、両替商「近江屋」

12:35

旧東海道の古い民家群

12:38

庚申堂

三猿の像があり、尼僧がいたが今は無住と。

60日に一度訪れる庚申(かのえさる)の晩には三尸と呼ばれる体内虫が、人間の体から

抜け出して、その人の悪事を天帝に伝えると信じられており、これを防ぐために夜通

し眠らずに過ごすことを庚申待ちと呼びます。

江戸時代に大流行し日本各地に庚申信仰の名残りを見ることができる

庚申の「申」から猿田彦神と集合し、猿は神の使いとして信仰のシンボルになった。

故に「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が庚申信仰にはつきもの

白須賀の庚申堂には、四匹目が居るのは面白いところだと。

これは「せざる」(男女の同衾を控える)に通じるもので、庚申信仰に通じる戒めを

意味しているのでは

12:41

更に白須賀宿を進むと「火除け地跡」の石柱

地主「三枡屋」

町医者「玄斉堂」

民家の軒下に咲く花

12:45

東海道夢舞台「白須賀宿加宿 境宿」

白須賀宿 →

二川宿 宿境まで、5.9km

ここまでの歩行数は、19,900歩

白須賀宿を振り返る

新居宿から二川宿ー続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.