PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

藤川宿東棒鼻から藤川宿へ入る。

の要所で古い宿場町だった。かつては宇治川といわれていたが、藤の花が多かったこ

とから藤川と改名したという由来話がある。

10/15(火) 12:25

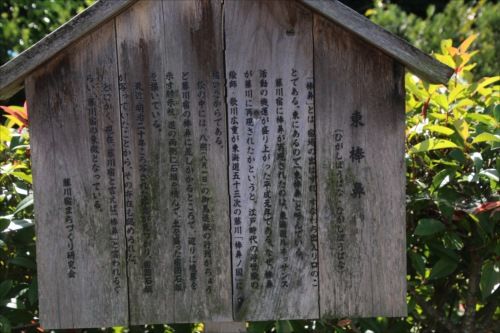

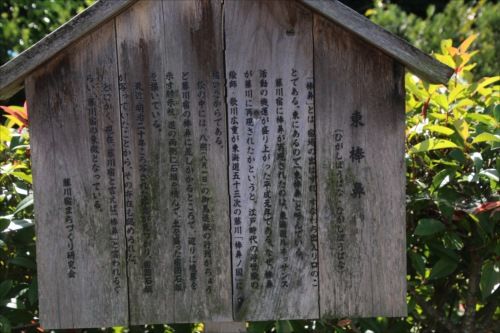

東棒鼻跡

棒鼻とは、宿場の出入口のことで東にあることから「東棒鼻」と呼んでいる。

旧東海道は左方向へ進む

東棒鼻

元年である。なぜ、棒鼻が藤川に再現されたかというと、江戸時代の浮世絵の絵師・

歌川広重が東海道五十三次の藤川「棒鼻ノ図」に描いたからである

絵の中には、八朔(8月1日)の御馬進献の行列がちょうど藤川宿の棒鼻に差しかかると

ころで、辺りに境界を示す牓示杭、道の両側に石垣を積んで、土を盛った宿囲石垣を

描いている。

最近、明治20年ころ写された写真が見つかり、宿囲石垣が写っていたことから、その

存在も認められた。とにかく、現在、藤川宿と言えば「棒鼻」と言われるぐらい、藤

川宿の象徴となっている

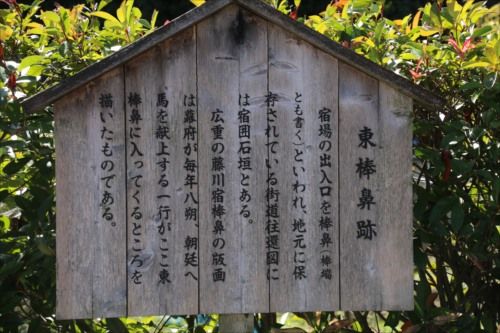

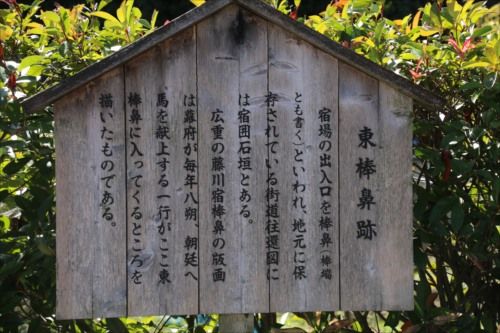

東棒鼻跡

広重の藤川宿棒鼻の版画は幕府が毎年八朔、朝廷へ馬を献上する一行がここ東棒鼻に

入ってくるところを描いたものである

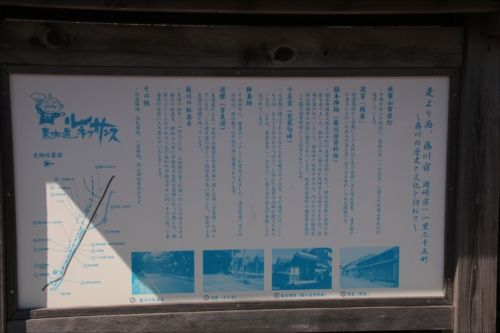

京へ四十六里二十七丁、岡崎へ一里半

赤坂へ二里九丁、江戸へ七十八里二十九丁

東棒鼻跡から江戸方面

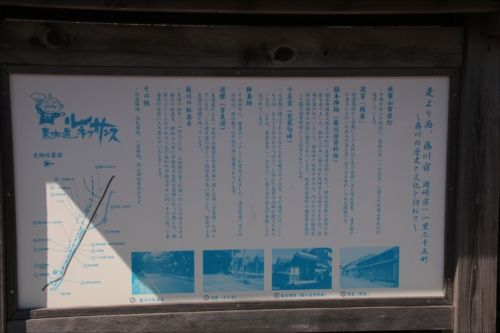

是より西、藤川宿 岡﨑宿へ一里二十五町

・秋葉山常夜灯

・脇本陣跡(藤川宿資料館)

・十王堂(芭蕉句碑)

・棒鼻跡

・道標(吉良道)

・藤川の松並木 等々

12:28

むらさき麦栽培地

今から三百年ほど前、俳人・松尾芭蕉は「ここも三河 むらさき麦の かきつばた」

の句を残しました。これは、むかし藤川宿一帯で紫色に染まる麦が作られていたから

で、これを「むらさき麦」と呼んでいました。しかしこの麦は、戦後、作られなくな

り、幻の麦となってしまいました。

平成6年、地元の人々の努力によって再び栽培されるようになり、以後、毎年5月の

中旬から下旬にかけて、その美しい色を鑑賞することができます

東棒鼻跡を振り返る

我が畑も気になるが、風よけ虫よけ?

12:30

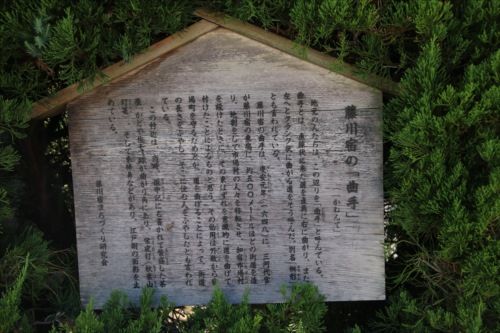

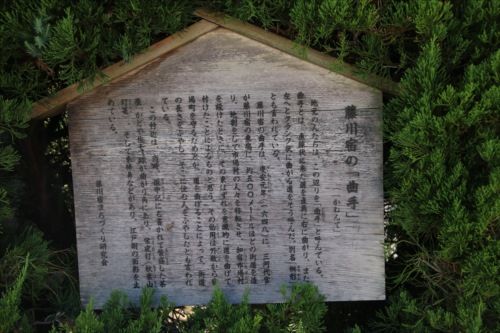

藤川宿の「曲手(かねんて)」

地元の人たちは、この辺りを「曲手」と呼んでいる。

曲手とは、直線状に来た道を直角に右に曲がり、また左へとクランク状に曲がる道を

そう呼んだ。別名「桝形」とも言われている。藤川宿の曲手は、慶安元年(1648)に、

三河代官が藤川宿の東端に、約500mほどの街道を造り、地割をして市場村の人々を

移転させ、加宿市場村を設けたときに、その東はずれを意識的に道を曲げて付けたこ

とによるものと思う。その効用は外敵から宿場町を守るためとか、道を曲げることに

よって、街道の長さをふやし、そこに住む人をふやしたとも言われている

12:31

旧東海道(県道327号線)を進む

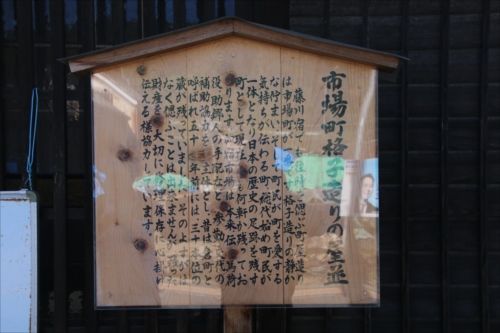

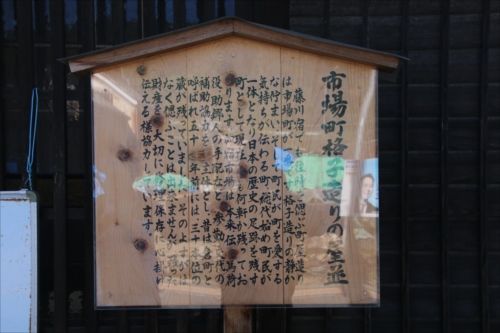

市場町格子造りの屋並

藤川宿でも往時を偲ぶ町屋造りは市場町が一番です。格子造りの静かな佇まい、そし

て町民が町を愛する気持ちが伝わる町、総代始め町民が一体となり日本の歴史の足跡

を残す町として現在も、何軒か残っております。・・・・・・・・・

12:34

津島神社入口の常夜燈

津島神社は国道1号線より北側にあるのであきらめる。

左側に「市場公民館」

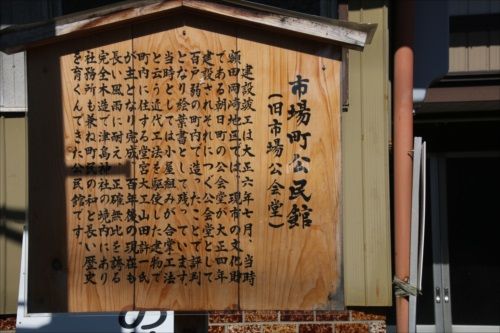

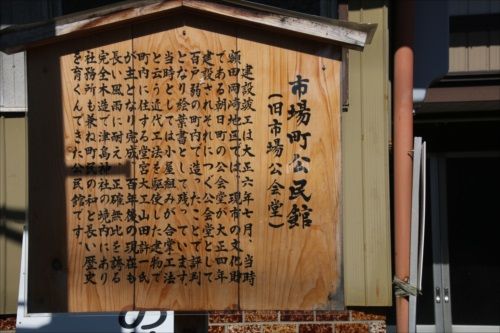

市場町公民館(旧市場公会堂)

建設竣工は大正6年7月、当時額田岡﨑地区では、現市の文化財である朝日町の公会堂

が大正4年建設され、それにつぐ公会堂として百戸弱の町内で造ったことで評判となり

絵葉書として残っています。当時としては小屋組みが合掌工法と云う近代工法を駆使

した建物で町内に住する堂宮大工山田許一氏が主となり完成、百年後の現在も長い風

雨に耐え、正確無比を誇る完全木造で津島神社の境内にあり社務所も兼ね町民の和と

長い歴史を育んできた公民館です

12:36

藤川宿駐車場

祝日の翌日で休みなのか施錠されていた

東海道の宿駅設定にあたり、人口が少ないため幕府は近隣の集落を移住させ細長い宿

場町を造った。宿の町並みの長さは9町20間(約1km)に人口1,200人ほどの宿場だっ

た。宿場に特徴がなく、宿泊客は両隣の赤坂、岡崎宿に取られていた。

『東海道中膝栗毛』では宿の東西の棒鼻付近の茶屋の様子を「棒鼻の茶屋軒ごとに生

き肴をつるし、大平皿、鉢を店先に並べたて旅人の足をとどむ」と紹介している。

弥次さんはゆで蛸を食べた

12:39

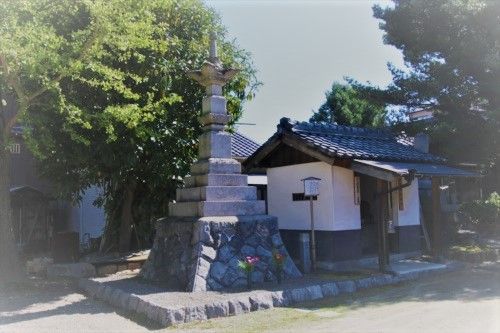

徳性寺

名鉄名古屋本線、国道1号線の北側に位置する寺院である

12:41

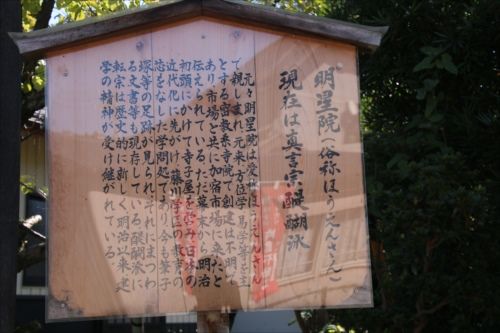

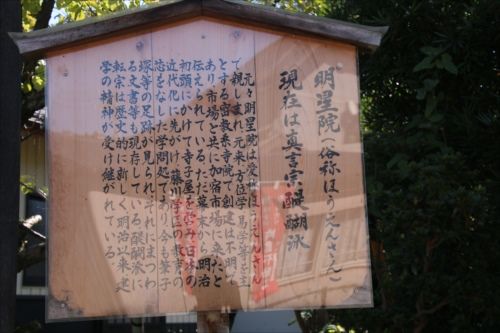

明星院(俗称 ほうえんさん)

所在地:愛知県岡崎市市場町元神山16

現在は真言宗醍醐派。

ここまでの歩行数は、25,700歩

元々明星院は愛称ほうえんさんで親しまれ、元来、方位学・易学等を主とする密教系

寺院で創建は不明であり、市場と共に加宿市場に来たと伝えられている。ただ、幕末

から明治初頭にかけて寺小屋を営み、日本の近代化に先がけ藤川学区の教育の芯をな

した学問処であり、今も筆子塚等の足跡が見られ、それにまつわる文書等も現存して

いる。醍醐派に転宗は歴史的に新しく、明治以来建学の精神が受け継がれている

本 堂

片目の不動尊

本尊の片目不動尊にはこんな逸話がある。永禄5年(1562)、戦況が劣勢になった家康

の背後から白衣の武者が現れて次々敵を倒してゆくので、誰かと考えていると敵の矢

が白衣の武者の片目に刺さり、武者は消えた。戦さに勝利し、帰りに明星院に参拝し

たら、本尊の不動尊の目に矢が刺さっていた。家康は先の白衣の武者が不動尊とわか

って、以来崇拝したという

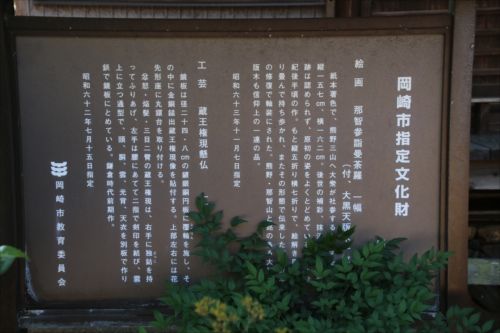

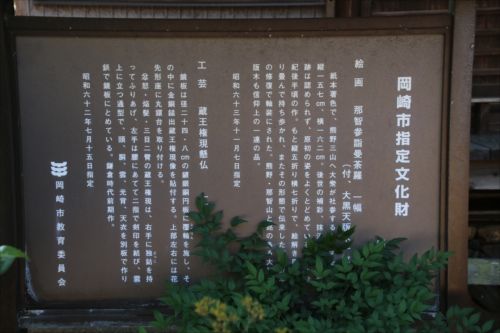

岡崎市指定文化財

・絵画 那智参詣曼荼羅 一幅

・工芸 蔵王権現懸仏

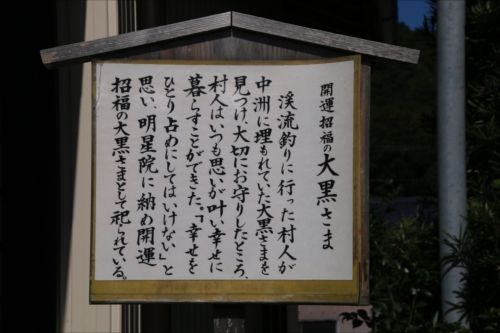

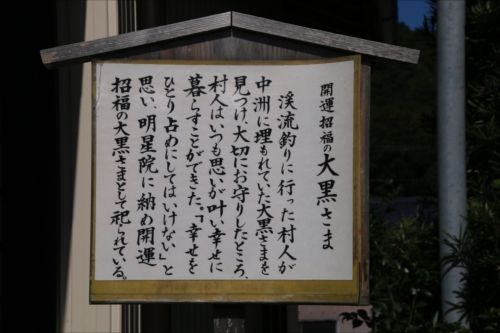

開運招福の大黒さま

渓流釣りに行った村人が中洲に埋もれていた大黒さまを見つけ、大切にお守りした

ところ、村人はいつも思いが叶い幸せに暮らすことができた。「幸せをひとり占め

にしてはいけない」と思い、明星院に納め開運招福の大黒さまとして祀られている

開運招福の大黒さま

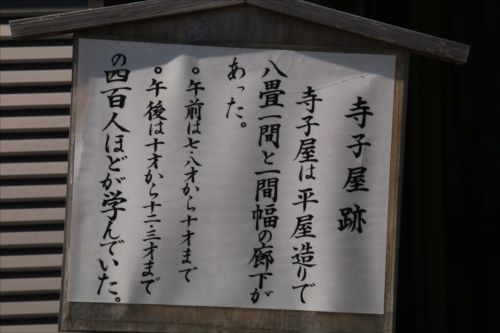

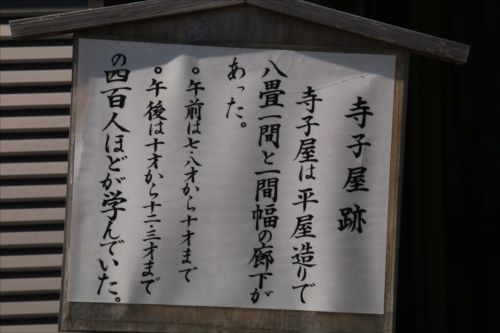

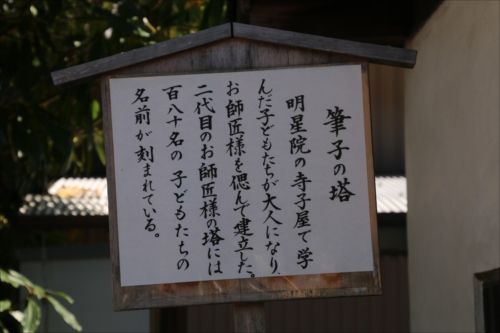

寺子屋跡

寺子屋は平屋造りで八畳一間と一間幅の廊下があった。

・午前は七・八歳から十歳まで

・午後は十歳から十二・三歳まで の四百人ほどが学んでいた

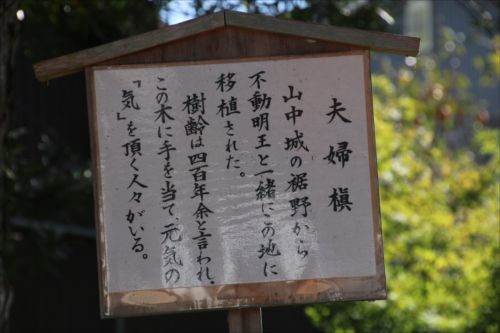

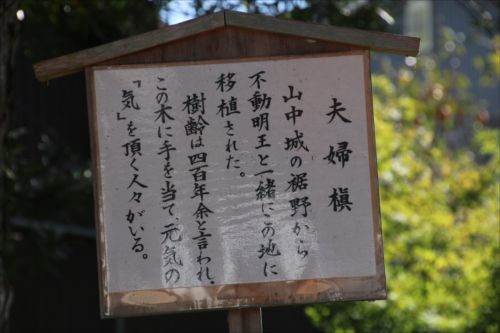

夫婦槙

山中城の裾野から不動明王と一緒にこの地に移植された。

樹齢は四百年余と言われ、この木に手を当て、元気の「気」を頂く人々がいる

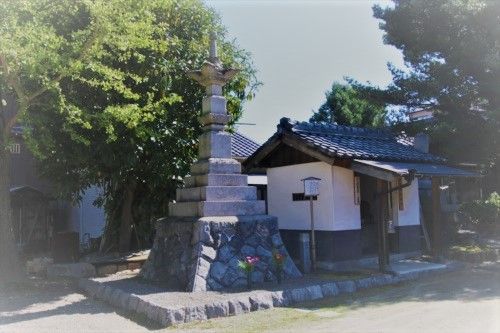

大聖殿行者堂

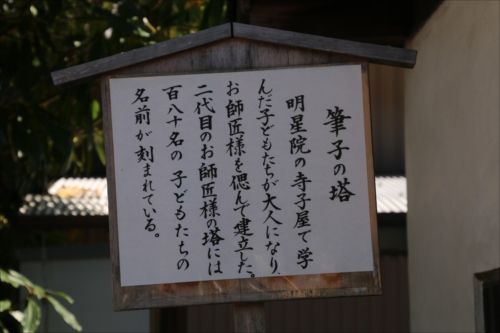

筆子の塔と大聖殿行者堂

明星院の寺子屋で学んだ子どもたちが大人になりお師匠様を偲んで建立した。二代目

のお師匠様の塔には百八十名の子どもたちの名前が刻まれている

12:57

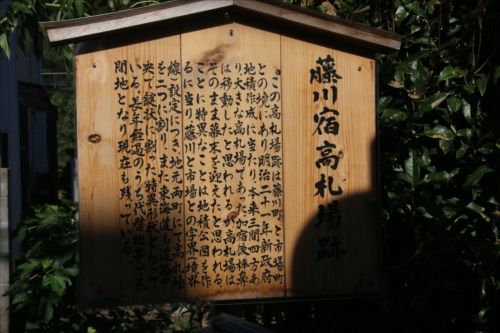

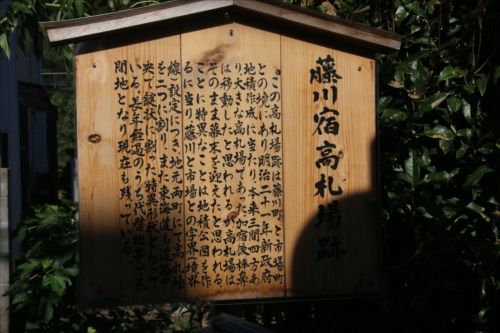

藤川宿高札場跡

この高札場跡は藤川宿と市場町との境にあり明治21年新政府地積作成に当たり、本来

三間四方あり、大きな高札場であった。加宿後、棒鼻は移動したと思われるが高札場

はそのまま幕末を迎えたと思われる。ことに特異なことは地積公園を作るに当たり、

藤川と市場との字界(境界線)設定につき、地元両町にて高札場を二つに割り、・・・

12:58

人形処 穂洲作 栗生人形

所在地:愛知県岡崎市市場町東町1

伝統的な雛人形や五月人形をはじめとした手作り品を今に伝える老舗人形工房。小物

や千支人形作りなどの教室も行っており、初心者でも基本から教えてくれる。

人形教室・講義料無料(材料費1,800円~)

13:00

旧東海道(県道327号線)を進と「称名寺」の案内板と石柱

称名寺

所在地:愛知県岡崎市藤川町中町南15

愛知県指定文化財「彫刻 木造阿弥陀如来坐像」

本堂に本尊として安置されている阿弥陀如来坐像で、木造、寄木造り、像高は87cm

鐘 楼

天気は最高、気温も20数℃

13:03

問屋場跡

藤川宿の問屋場

藤川宿の問屋場はここにあった

13:06

景観重要建造物「旧野村家住宅(米屋)」

天保年間(1830~1843)頃の建築。幾度かの改修を経ているが、内部の堅牢な柱や梁

は現存する。旧東海道に面する北側の店と南側の居住部に分かれた間取りや外壁の一

部にある、なまこ壁、木組格子、瓦屋根下の垂木の大きな木割などは、米穀業を営ん

でいた頃の町家建築の面影を伝え、旧東海道の37番目の宿場として栄えた藤川宿のく

らしを偲ぶことができる

13:12

銭 屋

銭屋を振り返る

13:13

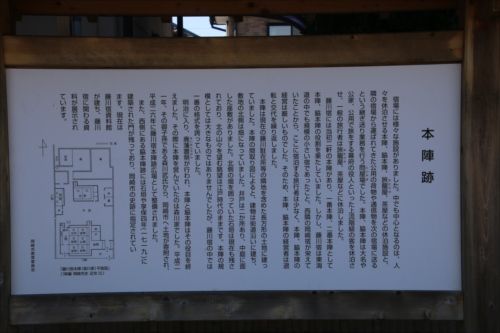

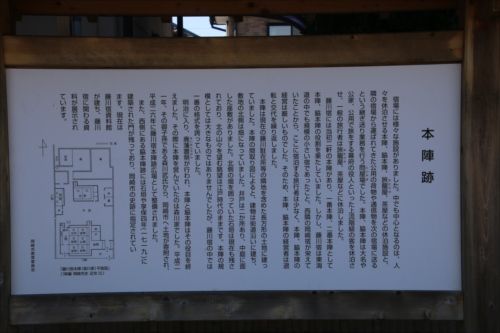

本陣跡にある本陣跡広場

所在地:愛知県岡崎市藤川町中町北7

慶長6年(1601)に整備された藤川宿は、品川宿から数えて37番目の宿駅でした。

藤川宿には当初二軒の本陣があり、一番本陣、二番本陣として本陣、脇本陣の役割

を果たしていました。しかし、藤川宿は東海道の中でも規模の小さい宿であった事

西隣の岡崎宿が栄えていたことから、ここに宿泊する旅行者は少なく、本陣、脇本

陣の経営は厳しいものでした。そのため、本陣、脇本陣の経営者は退転と交代を繰

り返しました

本陣は現在の藤川駐在所等の隣地を含めた長方形の土地に建っていました。本陣の間

取り図によると、建物は街道沿いに建ち、敷地の北側は畑になっていました。

井戸は二カ所あり中庭に面した座敷がありました。北側の畑を囲っていた石垣は現在

も残されており、北の山々を望む眺望は江戸時代のままです。本陣の規模としては大

きなものではありませんでしたが、藤川宿の中では一番の格式を誇っていました。

明治に入り、廃藩置県が行われ、本陣と脇本陣はその役目を終えました。その際に本

陣を営んでいたのは森川家でした。平成21年、その御子孫である森川武氏から、岡崎

市へ土地が寄附され、平成26年に藤川宿本陣跡広場として整備されました

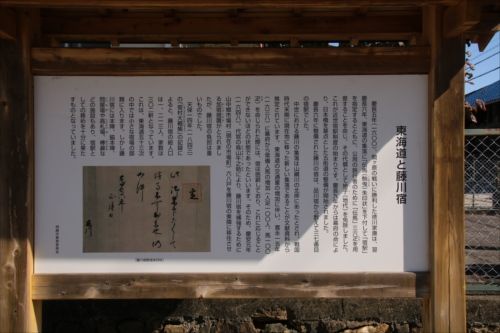

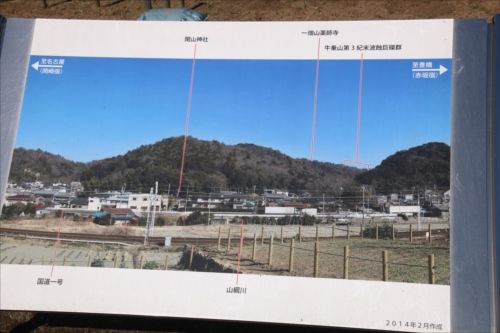

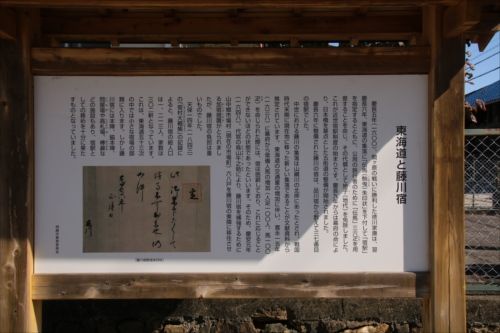

東海道と藤川宿

中世における藤川の集落は山綱川の北岸にあったとされ、戦国時代末期に現在地に

移った新しい集落であることが文献資料から推定される。

東海道の交通量の増加に伴い、寛永15年(1638)に幕府から常備人馬の増加(人足100

人、馬100疋)を命じられた際には、宿は困窮しており、これに応じることができない

ほどの状態であったといいます。そのため、慶安元年(1648)、代官の鳥山牛之助によ

り、藤川宿を補強するために山中郷市場村(現在の市場町)68戸を藤川宿の東隣に移住

させる加宿措置がとられました。藤川宿の負担は重いものでした

藤川宿

天保14年(1843)の「宿村大概帳」の記録によると、藤川宿の総人口は1,213人、家数

は302軒となっています。これは東海道53次の中では小さな宿場の部類に入ります。

しかし藤川宿には本陣、脇本陣、問屋場や高札場、棒鼻などの施設もあり、宿駅とし

ての務めを十分に果たすものとなっていました

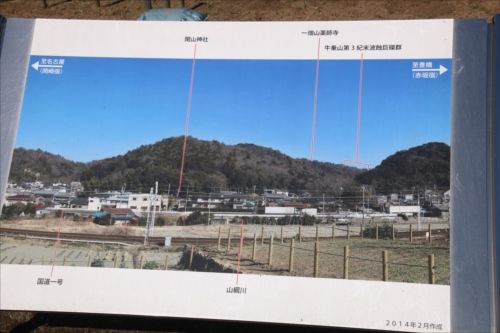

藤川宿本陣跡広場からの眺望は、江戸時代のままである

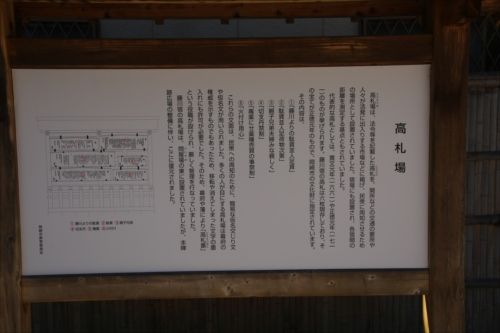

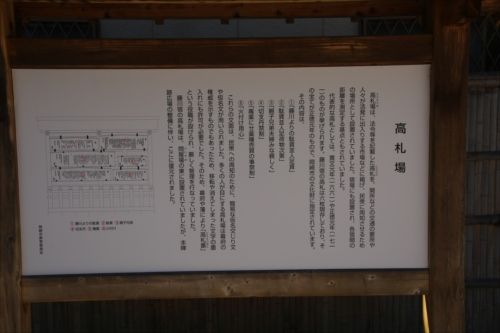

高札場

藤川宿の高札場は、問屋場の東に設置されていましたが、本陣跡広場の整備に伴い

ここに復元されました。高札の文面は、民衆への周知のために、簡易な仮名交じり

文や仮名文が用いられた

高札場は、法令等を記載した高札を、関所などの交通の要所や人々が活発に出入りす

る市場などに掲げ、民衆に周知させるための場所として設置されていた。

代表的な高札としては、寛文元年(1661)や正徳元年(1711)のものが挙げられます。

藤川宿の高札は六枚現存しており、その全てが正徳元年のもので、岡崎市の文化財に

指定されています。その内容は

①藤川よりの駄賃並人足賃

②駄賃並人足荷物次第

③親子兄弟夫婦みな親しく

④切支丹禁制

⑤毒薬にせ薬種売買の事禁制

⑥火付け用心

むらさき麦栽培地

地元藤川小学校の児童が毎年大事に育てている。

今年もこれから種をまくのか肥料が畑の隅に置いてあった

御油宿から岡崎宿ー続く

の要所で古い宿場町だった。かつては宇治川といわれていたが、藤の花が多かったこ

とから藤川と改名したという由来話がある。

10/15(火) 12:25

東棒鼻跡

棒鼻とは、宿場の出入口のことで東にあることから「東棒鼻」と呼んでいる。

旧東海道は左方向へ進む

東棒鼻

元年である。なぜ、棒鼻が藤川に再現されたかというと、江戸時代の浮世絵の絵師・

歌川広重が東海道五十三次の藤川「棒鼻ノ図」に描いたからである

絵の中には、八朔(8月1日)の御馬進献の行列がちょうど藤川宿の棒鼻に差しかかると

ころで、辺りに境界を示す牓示杭、道の両側に石垣を積んで、土を盛った宿囲石垣を

描いている。

最近、明治20年ころ写された写真が見つかり、宿囲石垣が写っていたことから、その

存在も認められた。とにかく、現在、藤川宿と言えば「棒鼻」と言われるぐらい、藤

川宿の象徴となっている

東棒鼻跡

広重の藤川宿棒鼻の版画は幕府が毎年八朔、朝廷へ馬を献上する一行がここ東棒鼻に

入ってくるところを描いたものである

京へ四十六里二十七丁、岡崎へ一里半

赤坂へ二里九丁、江戸へ七十八里二十九丁

東棒鼻跡から江戸方面

是より西、藤川宿 岡﨑宿へ一里二十五町

・秋葉山常夜灯

・脇本陣跡(藤川宿資料館)

・十王堂(芭蕉句碑)

・棒鼻跡

・道標(吉良道)

・藤川の松並木 等々

12:28

むらさき麦栽培地

今から三百年ほど前、俳人・松尾芭蕉は「ここも三河 むらさき麦の かきつばた」

の句を残しました。これは、むかし藤川宿一帯で紫色に染まる麦が作られていたから

で、これを「むらさき麦」と呼んでいました。しかしこの麦は、戦後、作られなくな

り、幻の麦となってしまいました。

平成6年、地元の人々の努力によって再び栽培されるようになり、以後、毎年5月の

中旬から下旬にかけて、その美しい色を鑑賞することができます

東棒鼻跡を振り返る

我が畑も気になるが、風よけ虫よけ?

12:30

藤川宿の「曲手(かねんて)」

地元の人たちは、この辺りを「曲手」と呼んでいる。

曲手とは、直線状に来た道を直角に右に曲がり、また左へとクランク状に曲がる道を

そう呼んだ。別名「桝形」とも言われている。藤川宿の曲手は、慶安元年(1648)に、

三河代官が藤川宿の東端に、約500mほどの街道を造り、地割をして市場村の人々を

移転させ、加宿市場村を設けたときに、その東はずれを意識的に道を曲げて付けたこ

とによるものと思う。その効用は外敵から宿場町を守るためとか、道を曲げることに

よって、街道の長さをふやし、そこに住む人をふやしたとも言われている

12:31

旧東海道(県道327号線)を進む

市場町格子造りの屋並

藤川宿でも往時を偲ぶ町屋造りは市場町が一番です。格子造りの静かな佇まい、そし

て町民が町を愛する気持ちが伝わる町、総代始め町民が一体となり日本の歴史の足跡

を残す町として現在も、何軒か残っております。・・・・・・・・・

12:34

津島神社入口の常夜燈

津島神社は国道1号線より北側にあるのであきらめる。

左側に「市場公民館」

市場町公民館(旧市場公会堂)

建設竣工は大正6年7月、当時額田岡﨑地区では、現市の文化財である朝日町の公会堂

が大正4年建設され、それにつぐ公会堂として百戸弱の町内で造ったことで評判となり

絵葉書として残っています。当時としては小屋組みが合掌工法と云う近代工法を駆使

した建物で町内に住する堂宮大工山田許一氏が主となり完成、百年後の現在も長い風

雨に耐え、正確無比を誇る完全木造で津島神社の境内にあり社務所も兼ね町民の和と

長い歴史を育んできた公民館です

12:36

藤川宿駐車場

祝日の翌日で休みなのか施錠されていた

東海道の宿駅設定にあたり、人口が少ないため幕府は近隣の集落を移住させ細長い宿

場町を造った。宿の町並みの長さは9町20間(約1km)に人口1,200人ほどの宿場だっ

た。宿場に特徴がなく、宿泊客は両隣の赤坂、岡崎宿に取られていた。

『東海道中膝栗毛』では宿の東西の棒鼻付近の茶屋の様子を「棒鼻の茶屋軒ごとに生

き肴をつるし、大平皿、鉢を店先に並べたて旅人の足をとどむ」と紹介している。

弥次さんはゆで蛸を食べた

12:39

徳性寺

名鉄名古屋本線、国道1号線の北側に位置する寺院である

12:41

明星院(俗称 ほうえんさん)

所在地:愛知県岡崎市市場町元神山16

現在は真言宗醍醐派。

ここまでの歩行数は、25,700歩

元々明星院は愛称ほうえんさんで親しまれ、元来、方位学・易学等を主とする密教系

寺院で創建は不明であり、市場と共に加宿市場に来たと伝えられている。ただ、幕末

から明治初頭にかけて寺小屋を営み、日本の近代化に先がけ藤川学区の教育の芯をな

した学問処であり、今も筆子塚等の足跡が見られ、それにまつわる文書等も現存して

いる。醍醐派に転宗は歴史的に新しく、明治以来建学の精神が受け継がれている

本 堂

片目の不動尊

本尊の片目不動尊にはこんな逸話がある。永禄5年(1562)、戦況が劣勢になった家康

の背後から白衣の武者が現れて次々敵を倒してゆくので、誰かと考えていると敵の矢

が白衣の武者の片目に刺さり、武者は消えた。戦さに勝利し、帰りに明星院に参拝し

たら、本尊の不動尊の目に矢が刺さっていた。家康は先の白衣の武者が不動尊とわか

って、以来崇拝したという

岡崎市指定文化財

・絵画 那智参詣曼荼羅 一幅

・工芸 蔵王権現懸仏

開運招福の大黒さま

渓流釣りに行った村人が中洲に埋もれていた大黒さまを見つけ、大切にお守りした

ところ、村人はいつも思いが叶い幸せに暮らすことができた。「幸せをひとり占め

にしてはいけない」と思い、明星院に納め開運招福の大黒さまとして祀られている

開運招福の大黒さま

寺子屋跡

寺子屋は平屋造りで八畳一間と一間幅の廊下があった。

・午前は七・八歳から十歳まで

・午後は十歳から十二・三歳まで の四百人ほどが学んでいた

夫婦槙

山中城の裾野から不動明王と一緒にこの地に移植された。

樹齢は四百年余と言われ、この木に手を当て、元気の「気」を頂く人々がいる

大聖殿行者堂

筆子の塔と大聖殿行者堂

明星院の寺子屋で学んだ子どもたちが大人になりお師匠様を偲んで建立した。二代目

のお師匠様の塔には百八十名の子どもたちの名前が刻まれている

12:57

藤川宿高札場跡

この高札場跡は藤川宿と市場町との境にあり明治21年新政府地積作成に当たり、本来

三間四方あり、大きな高札場であった。加宿後、棒鼻は移動したと思われるが高札場

はそのまま幕末を迎えたと思われる。ことに特異なことは地積公園を作るに当たり、

藤川と市場との字界(境界線)設定につき、地元両町にて高札場を二つに割り、・・・

12:58

人形処 穂洲作 栗生人形

所在地:愛知県岡崎市市場町東町1

伝統的な雛人形や五月人形をはじめとした手作り品を今に伝える老舗人形工房。小物

や千支人形作りなどの教室も行っており、初心者でも基本から教えてくれる。

人形教室・講義料無料(材料費1,800円~)

13:00

旧東海道(県道327号線)を進と「称名寺」の案内板と石柱

称名寺

所在地:愛知県岡崎市藤川町中町南15

愛知県指定文化財「彫刻 木造阿弥陀如来坐像」

本堂に本尊として安置されている阿弥陀如来坐像で、木造、寄木造り、像高は87cm

鐘 楼

天気は最高、気温も20数℃

13:03

問屋場跡

藤川宿の問屋場

藤川宿の問屋場はここにあった

13:06

景観重要建造物「旧野村家住宅(米屋)」

天保年間(1830~1843)頃の建築。幾度かの改修を経ているが、内部の堅牢な柱や梁

は現存する。旧東海道に面する北側の店と南側の居住部に分かれた間取りや外壁の一

部にある、なまこ壁、木組格子、瓦屋根下の垂木の大きな木割などは、米穀業を営ん

でいた頃の町家建築の面影を伝え、旧東海道の37番目の宿場として栄えた藤川宿のく

らしを偲ぶことができる

13:12

銭 屋

銭屋を振り返る

13:13

本陣跡にある本陣跡広場

所在地:愛知県岡崎市藤川町中町北7

慶長6年(1601)に整備された藤川宿は、品川宿から数えて37番目の宿駅でした。

藤川宿には当初二軒の本陣があり、一番本陣、二番本陣として本陣、脇本陣の役割

を果たしていました。しかし、藤川宿は東海道の中でも規模の小さい宿であった事

西隣の岡崎宿が栄えていたことから、ここに宿泊する旅行者は少なく、本陣、脇本

陣の経営は厳しいものでした。そのため、本陣、脇本陣の経営者は退転と交代を繰

り返しました

本陣は現在の藤川駐在所等の隣地を含めた長方形の土地に建っていました。本陣の間

取り図によると、建物は街道沿いに建ち、敷地の北側は畑になっていました。

井戸は二カ所あり中庭に面した座敷がありました。北側の畑を囲っていた石垣は現在

も残されており、北の山々を望む眺望は江戸時代のままです。本陣の規模としては大

きなものではありませんでしたが、藤川宿の中では一番の格式を誇っていました。

明治に入り、廃藩置県が行われ、本陣と脇本陣はその役目を終えました。その際に本

陣を営んでいたのは森川家でした。平成21年、その御子孫である森川武氏から、岡崎

市へ土地が寄附され、平成26年に藤川宿本陣跡広場として整備されました

東海道と藤川宿

中世における藤川の集落は山綱川の北岸にあったとされ、戦国時代末期に現在地に

移った新しい集落であることが文献資料から推定される。

東海道の交通量の増加に伴い、寛永15年(1638)に幕府から常備人馬の増加(人足100

人、馬100疋)を命じられた際には、宿は困窮しており、これに応じることができない

ほどの状態であったといいます。そのため、慶安元年(1648)、代官の鳥山牛之助によ

り、藤川宿を補強するために山中郷市場村(現在の市場町)68戸を藤川宿の東隣に移住

させる加宿措置がとられました。藤川宿の負担は重いものでした

藤川宿

天保14年(1843)の「宿村大概帳」の記録によると、藤川宿の総人口は1,213人、家数

は302軒となっています。これは東海道53次の中では小さな宿場の部類に入ります。

しかし藤川宿には本陣、脇本陣、問屋場や高札場、棒鼻などの施設もあり、宿駅とし

ての務めを十分に果たすものとなっていました

藤川宿本陣跡広場からの眺望は、江戸時代のままである

高札場

藤川宿の高札場は、問屋場の東に設置されていましたが、本陣跡広場の整備に伴い

ここに復元されました。高札の文面は、民衆への周知のために、簡易な仮名交じり

文や仮名文が用いられた

高札場は、法令等を記載した高札を、関所などの交通の要所や人々が活発に出入りす

る市場などに掲げ、民衆に周知させるための場所として設置されていた。

代表的な高札としては、寛文元年(1661)や正徳元年(1711)のものが挙げられます。

藤川宿の高札は六枚現存しており、その全てが正徳元年のもので、岡崎市の文化財に

指定されています。その内容は

①藤川よりの駄賃並人足賃

②駄賃並人足荷物次第

③親子兄弟夫婦みな親しく

④切支丹禁制

⑤毒薬にせ薬種売買の事禁制

⑥火付け用心

むらさき麦栽培地

地元藤川小学校の児童が毎年大事に育てている。

今年もこれから種をまくのか肥料が畑の隅に置いてあった

御油宿から岡崎宿ー続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.