PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

桑名の七里の渡しから、旧東海道を歩き始める。

11/24(日) 7:57

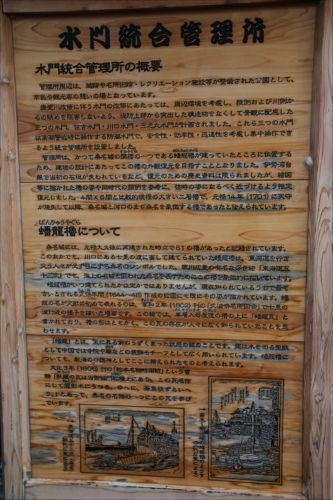

蟠龍櫓(ばんりゅうやぐら)

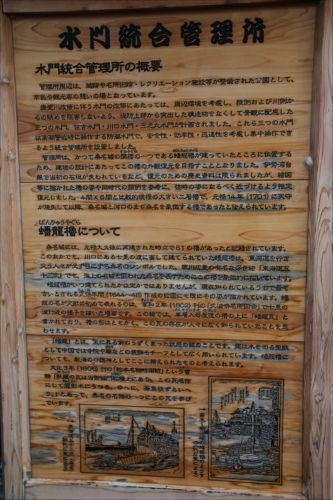

櫓は現在、水門統合管理所になっている。

管理所周辺は、城跡や名所旧跡・レクリエーション施設等が整備された公園として

市民や観光客の憩いの場となっています。

揖斐川改修に伴う水門の改築にあたっては、周辺環境を考慮し、陸側および川側から

の眺めを阻害しないよう、堤防上部から突出した構造物をなくして景観に配慮した三

つの水門、住吉水門・川口水門・三之丸水門が計画されました。これら三つの水門は

よう統合管理所を設置しました

管理所は、かつて桑名城の隅櫓の一つである蟠龍櫓が建っていた

所に位置するため、建物の設計にあたって、この櫓の外観復元を

目指すことになりました。伊勢湾台風で当初の石垣が失われてい

るなど、復元のための歴史資料は限られましたが、絵図等に描か

れた櫓の姿や同時代の類例を参考に、往時の姿になるべく近づけ

るよう推定復元しました。4間×6間と比較的規模の大きい二層櫓

で、元禄14年(1701)に天守が焼失して以来、桑名城と河口のまち

桑名を象徴する櫓であったと伝えられています

治水史Ⅰ-江戸時代中期

宝暦治水

よる木曽川左岸の御囲堤の完成(1609)により、美濃(現在の岐阜県)の水害がますます

多くなりました。その後、徳川幕府は宝暦3年(1753)、治水工事を薩摩藩に命じまし

た。宝暦4年2月薩摩藩家老の平田靱負を総奉行として工事が始められ、油島締切、大

榑川洗堰、逆川洗堰締切などの大工事を(宝暦治水)を1年3ヶ月で完成しました。

しかし、平田靱負をはじめ80余名の病死、割腹者をだした。・・・・・

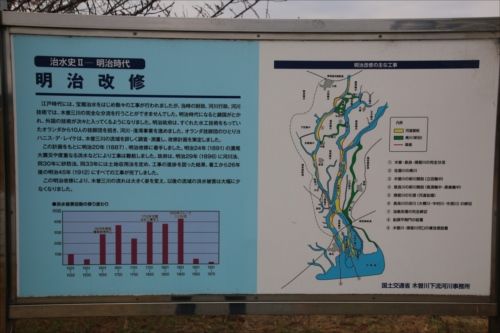

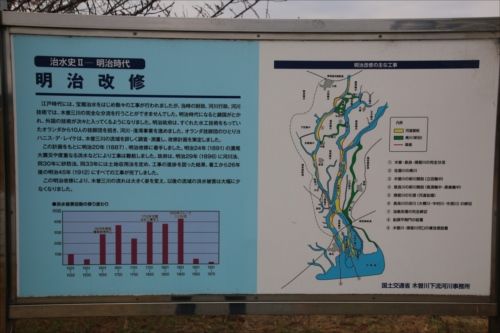

明治治水

江戸時代には、木曽三川の完全な分流を行うことができませんでした。明治政府は、

オランダから10人の技師団を招き、改修計画を策定した。

この計画をもとに明治20年(1887)、明治改修に着手したが大震災や度重なる洪水な

どにより難航した。着工から26年後の明治45年(1912)にすべての工事が完了した。

この明治改修により、木曽三川の流れは大きく姿を変え、以後の流域の洪水被害は

大幅に少なくなりました

治水史Ⅲ-現在

伊勢湾台風以降の治水整備

明治改修以降も、洪水は数々の被害をもたらしました。その中でとくに忘れられない

のが昭和34年9月26日に上陸し、台風被害として最大の被害をもたらした伊勢湾台風

です。被害は東海地方に集中し、愛知・岐阜・三重3県下で死者・行方不明者4,637

人、負傷者約65,000人という大惨事になった。被害の大きな原因は高潮の発生でした。

当時の小さな堤防は次々と壊れ、村や町は泥の海にのみこまれた

8:01

七里の渡し跡(桑名湊跡)。

こちらからも、11月頃の熱田湊跡との渡船ツアーがある。

この先を左折して旧東海道へ進む

七里の渡跡(桑名湊)石柱の前に立つ弥次さん

旧東海道の京方面に向けて進む

街道の歩道面の色が違うのでわかりやすい

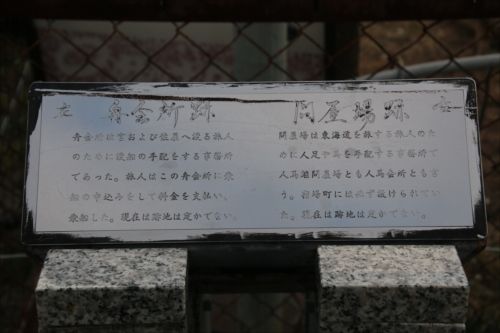

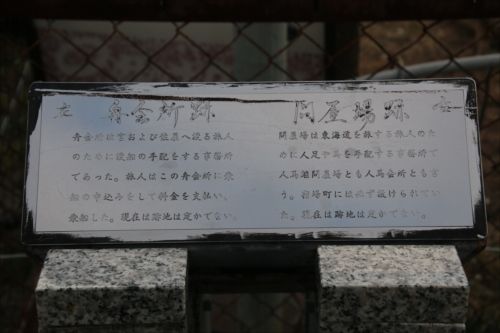

左:舟会所跡 右:問屋場跡

現在は跡地は定かでないが

左:舟会所跡

舟会所は宮および佐屋へ渡る旅人のために渡船の手配をする事務所であった。旅人は

この舟会所に乗船の申込みをして料金を支払い乗船した。現在は跡地は定かでない。

右:問屋場跡

問屋場は東海道を旅する旅人のために人足や馬を手配する事務所で、人馬継問屋場と

も人馬会所とも言う。宿場町には必ず設けられていた。現在は跡地は定かでない。

桑名城跡への『北大手橋』

桑名城は、慶長6年(1601)家康の重臣本多忠勝が桑名城主になり本格的に築城された。

忠勝は城下に揖斐川の流れを入れ外堀としたため、城内から川へ直接出ることができ

る水城となった。桑名城は海に面して扇を広げたような形から「扇城」と呼ばれた。

本多忠勝は、徳川四天王の一人で、千葉の大多喜城も初代城主である。数年前登城し

た時、大河ドラマの署名をしていたので数年後には放映されるのでは!

旧東海道沿いの『蛤料理 鍋料理 みくに』

この先の右方向は、美濃街道

まだ時間が早く、店は開店前。焼き蛤の香りがするとたまらないのであろうが

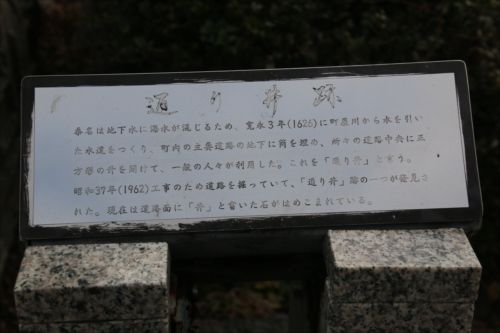

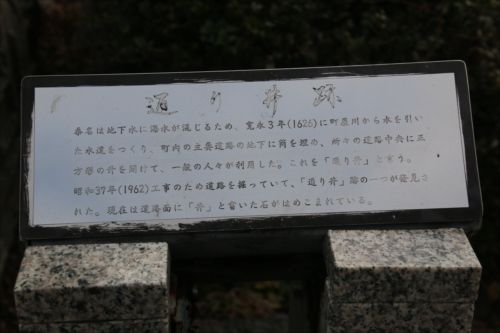

通り井跡

桑名は地下水に海水が混じるため、寛永3年(1626)に町屋川から水を引いた水道を

つくり、町内の主要道路の地下に筒を埋め、所々の道路中央に正方形の升を開けて

一般の人々が利用した。これを「通り井」と言う。昭和37年(1962)工事のため道路

を掘っていて、「通り井」跡の一つが発見された。現在は道路面に「井」と書いた

石がはめこまれている

これは汚水のマンホール

8:07

道路脇の看板、名物料理「歌行燈御膳」

歌行燈

所在地:三重県桑名市江戸町10

ネットで調べると、名物の焼き蛤は、3個 1,200円、5個 2,000円、7個 2,800円

で一個400円と結構高いのだ

名物の「蛤料理」

8:08

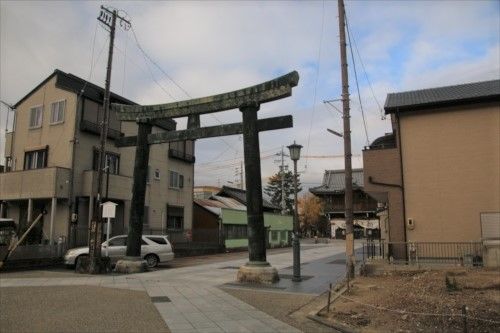

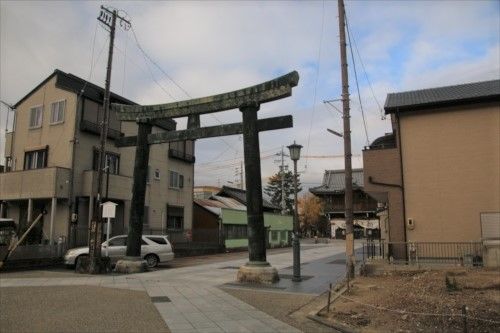

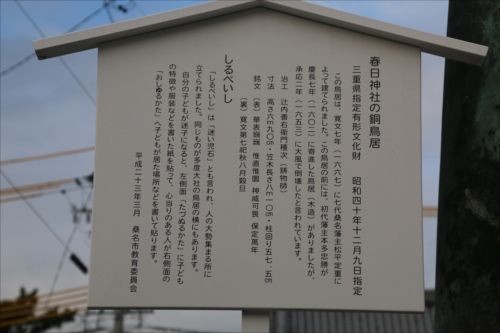

旧東海道沿いに『春日神社の銅鳥居』

昭和40年12月9日に「三重県指定有形文化財」に指定された。

寛文7年(1667)桑名藩主・松平定重が250両をかけて鋳造させた青銅の鳥居は「勢州

桑名に過ぎたるものは銅の鳥居に二朱女郎」と唄われた有名な鳥居

この鳥居は、寛文7年(1667)の七代桑名藩主松平定重によって建てられました。この

鳥居の前には、初代藩主本多忠勝が慶長7年(1602)に寄進した(木造)がありましたが

承応2年(1653)に台風で倒壊したと言われています。

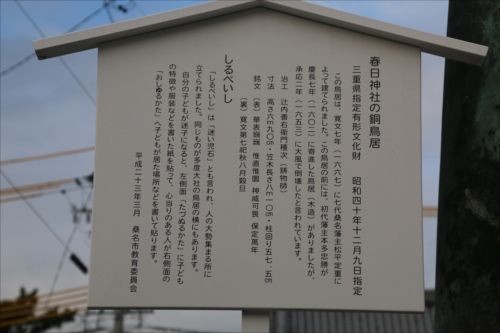

しるべいし

「しるべいし」は「迷い児石」とも言われ、人の大勢集まる所に

立てられました。同じものが多度大社の鳥居の横にもあります。

自分の子どもが迷子になると、左側面「たづぬるかた」に子ども

の特徴や服装などを書いた紙を貼って、心当たりのある人が右側

面の「おしゆるかた」へ子どもが居た場所などを書いて貼ります

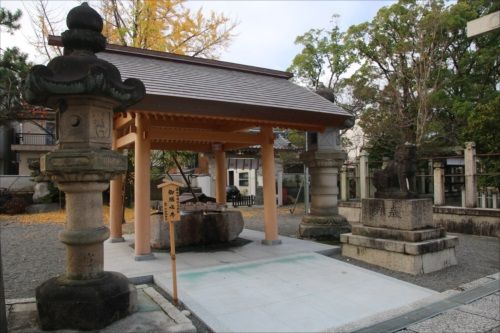

桑名宗社の山門へ向かう

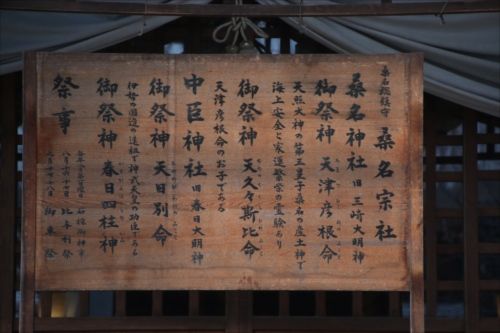

桑名宗社

所在地:三重県桑名市本町46

桑名の夏の風物詩、石取り祭りで有名な「春日さん」御神徳は、子供の幸福と繁栄、

事業繁栄、良縁成就、厄除け開運。2016年ユネスコ無形文化財に登録

山門の扁額「桑名宗社」

両サイドに鎮座する弓を持つ武将

両サイドに鎮座する弓を持つ武将

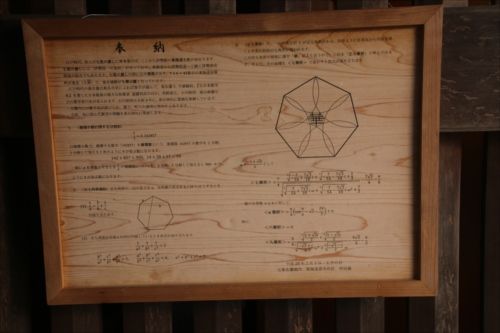

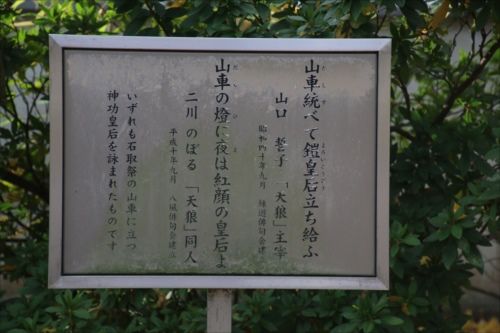

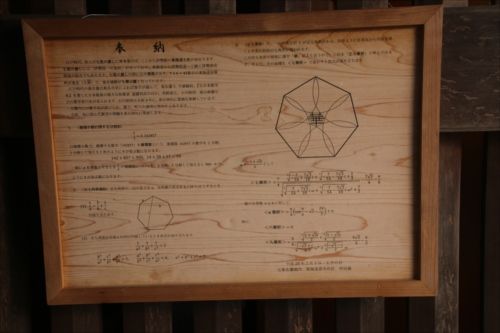

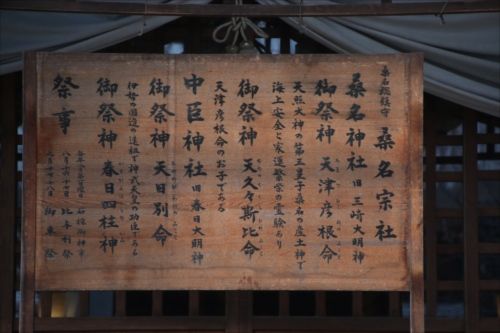

山門にあった掲示板。弥次さんはこの方程式を解析すると言っていたが・・・・・・

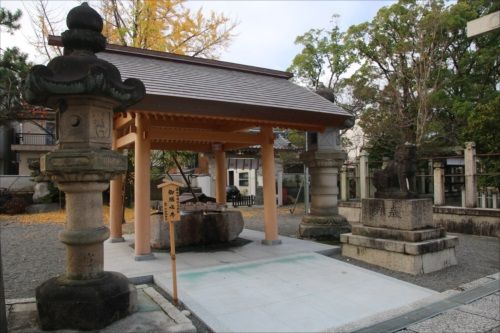

山門を入り両側に石燈籠が並ぶ

拝殿前の石鳥居

桑名市有形文化財に指定されている「御膳水井」

拝殿には二つの祭神

左:中臣神社(旧春日大明神)、右:桑名神社(旧三崎大明神)

拝殿の正面に

本 殿

現在も本殿を二つに分け、それぞれ唐破風を付けて桑名・中臣の二つの神社を祀って

いる

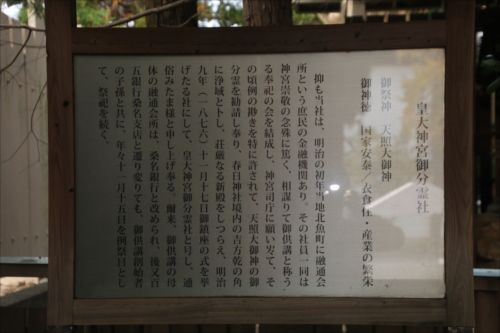

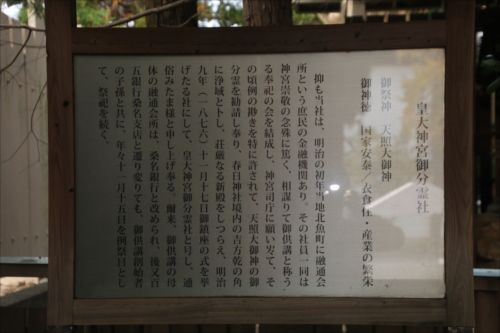

皇大神宮 御分霊社

御祭神:天照大御神

皇大神宮御分霊社

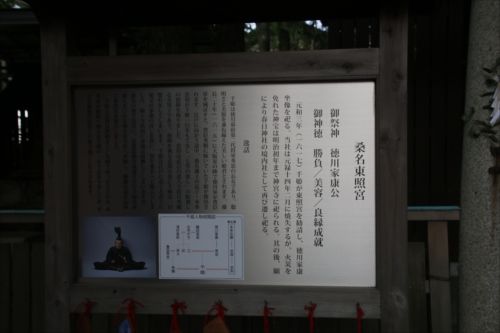

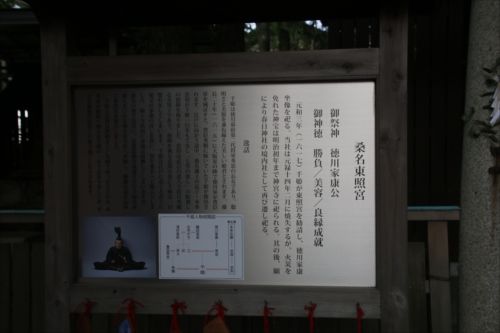

桑名東照宮

御祭神:徳川家康公

元和3年(1617)千姫が東照宮を勧請し、徳川家康坐像を祀る。当社は元禄14年2月に

焼失するが、火災を免れた神宝は明治初年まで神宮寺に祀られる。其の後、願により

春日神社の境内社として再び遷し祀る

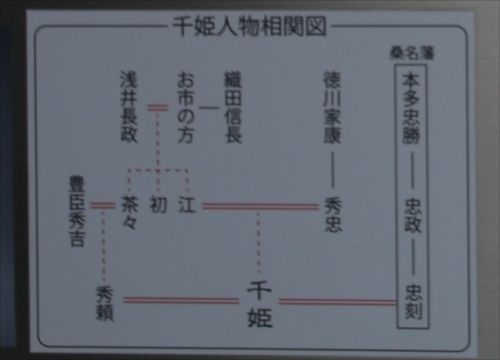

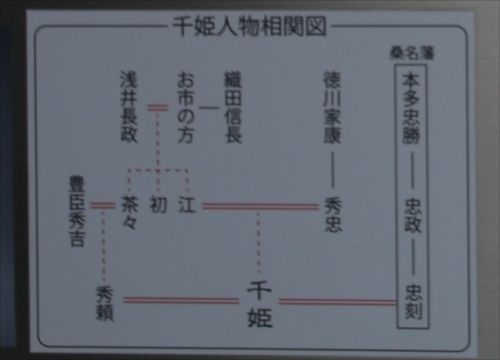

千姫人物相関図

千姫は豊臣秀頼と死別後、ここ桑名藩の本多忠刻に嫁いだ

春日稲荷神社

御祭神:倉稲魂命

当社は文政8年(1825)に山城国紀伊郡稲荷神社(現・伏見稲荷大社)より御分霊を勧請し

今日に至るまで桑名市民の篤き信仰を捧げてきた神社である。

明治の末より大正の初めにかけて、市内各町々に旧来より御鎮座する稲荷神社を同じ

社殿に合祀せられ、御神霊も多く信者も広くあらゆる階級職業の人に崇敬される神社

である

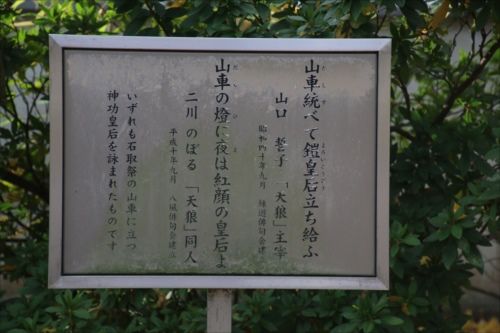

境内の片隅に石碑

いずれも石取祭りの山車に立つ神功皇后を詠まれたものです

山口 誓子 「山車統べて鎧皇后立ち給ふ」

二川 のぼる 「山車の燈に夜は紅顔の皇后よ」

8:17

境内にはイチョウの大木があり黄色の絨毯。

左の石碑には「山車の燈に夜は紅顔の皇后よ」 二川 のぼる

右の石碑には「山車統べて鎧皇后立ち給ふ」 山口 誓子

石取祭(いしとりまつり、いしどりまつり)

三重県桑名市で行われる祭りで、重要無形民俗文化財に指定並びに、ユネスコの無形

文化遺産に登録されている。石採祭と表記されることもある。30数台の祭車が、鉦や

太鼓を12時に、春日神社から一斉に打ち鳴らして練り歩くさまから「日本一やかまし

い祭り」、「天下の奇祭」と呼ばれる。

毎年8月第一日曜日の前日(土曜日)の午前0時から日曜日深夜まで行われる。

写真はネットから

桑名宿~四日市宿-続く

11/24(日) 7:57

蟠龍櫓(ばんりゅうやぐら)

櫓は現在、水門統合管理所になっている。

管理所周辺は、城跡や名所旧跡・レクリエーション施設等が整備された公園として

市民や観光客の憩いの場となっています。

揖斐川改修に伴う水門の改築にあたっては、周辺環境を考慮し、陸側および川側から

の眺めを阻害しないよう、堤防上部から突出した構造物をなくして景観に配慮した三

つの水門、住吉水門・川口水門・三之丸水門が計画されました。これら三つの水門は

よう統合管理所を設置しました

管理所は、かつて桑名城の隅櫓の一つである蟠龍櫓が建っていた

所に位置するため、建物の設計にあたって、この櫓の外観復元を

目指すことになりました。伊勢湾台風で当初の石垣が失われてい

るなど、復元のための歴史資料は限られましたが、絵図等に描か

れた櫓の姿や同時代の類例を参考に、往時の姿になるべく近づけ

るよう推定復元しました。4間×6間と比較的規模の大きい二層櫓

で、元禄14年(1701)に天守が焼失して以来、桑名城と河口のまち

桑名を象徴する櫓であったと伝えられています

治水史Ⅰ-江戸時代中期

宝暦治水

よる木曽川左岸の御囲堤の完成(1609)により、美濃(現在の岐阜県)の水害がますます

多くなりました。その後、徳川幕府は宝暦3年(1753)、治水工事を薩摩藩に命じまし

た。宝暦4年2月薩摩藩家老の平田靱負を総奉行として工事が始められ、油島締切、大

榑川洗堰、逆川洗堰締切などの大工事を(宝暦治水)を1年3ヶ月で完成しました。

しかし、平田靱負をはじめ80余名の病死、割腹者をだした。・・・・・

明治治水

江戸時代には、木曽三川の完全な分流を行うことができませんでした。明治政府は、

オランダから10人の技師団を招き、改修計画を策定した。

この計画をもとに明治20年(1887)、明治改修に着手したが大震災や度重なる洪水な

どにより難航した。着工から26年後の明治45年(1912)にすべての工事が完了した。

この明治改修により、木曽三川の流れは大きく姿を変え、以後の流域の洪水被害は

大幅に少なくなりました

治水史Ⅲ-現在

伊勢湾台風以降の治水整備

明治改修以降も、洪水は数々の被害をもたらしました。その中でとくに忘れられない

のが昭和34年9月26日に上陸し、台風被害として最大の被害をもたらした伊勢湾台風

です。被害は東海地方に集中し、愛知・岐阜・三重3県下で死者・行方不明者4,637

人、負傷者約65,000人という大惨事になった。被害の大きな原因は高潮の発生でした。

当時の小さな堤防は次々と壊れ、村や町は泥の海にのみこまれた

8:01

七里の渡し跡(桑名湊跡)。

こちらからも、11月頃の熱田湊跡との渡船ツアーがある。

この先を左折して旧東海道へ進む

七里の渡跡(桑名湊)石柱の前に立つ弥次さん

旧東海道の京方面に向けて進む

街道の歩道面の色が違うのでわかりやすい

左:舟会所跡 右:問屋場跡

現在は跡地は定かでないが

左:舟会所跡

舟会所は宮および佐屋へ渡る旅人のために渡船の手配をする事務所であった。旅人は

この舟会所に乗船の申込みをして料金を支払い乗船した。現在は跡地は定かでない。

右:問屋場跡

問屋場は東海道を旅する旅人のために人足や馬を手配する事務所で、人馬継問屋場と

も人馬会所とも言う。宿場町には必ず設けられていた。現在は跡地は定かでない。

桑名城跡への『北大手橋』

桑名城は、慶長6年(1601)家康の重臣本多忠勝が桑名城主になり本格的に築城された。

忠勝は城下に揖斐川の流れを入れ外堀としたため、城内から川へ直接出ることができ

る水城となった。桑名城は海に面して扇を広げたような形から「扇城」と呼ばれた。

本多忠勝は、徳川四天王の一人で、千葉の大多喜城も初代城主である。数年前登城し

た時、大河ドラマの署名をしていたので数年後には放映されるのでは!

旧東海道沿いの『蛤料理 鍋料理 みくに』

この先の右方向は、美濃街道

まだ時間が早く、店は開店前。焼き蛤の香りがするとたまらないのであろうが

通り井跡

桑名は地下水に海水が混じるため、寛永3年(1626)に町屋川から水を引いた水道を

つくり、町内の主要道路の地下に筒を埋め、所々の道路中央に正方形の升を開けて

一般の人々が利用した。これを「通り井」と言う。昭和37年(1962)工事のため道路

を掘っていて、「通り井」跡の一つが発見された。現在は道路面に「井」と書いた

石がはめこまれている

これは汚水のマンホール

8:07

道路脇の看板、名物料理「歌行燈御膳」

歌行燈

所在地:三重県桑名市江戸町10

ネットで調べると、名物の焼き蛤は、3個 1,200円、5個 2,000円、7個 2,800円

で一個400円と結構高いのだ

名物の「蛤料理」

8:08

旧東海道沿いに『春日神社の銅鳥居』

昭和40年12月9日に「三重県指定有形文化財」に指定された。

寛文7年(1667)桑名藩主・松平定重が250両をかけて鋳造させた青銅の鳥居は「勢州

桑名に過ぎたるものは銅の鳥居に二朱女郎」と唄われた有名な鳥居

この鳥居は、寛文7年(1667)の七代桑名藩主松平定重によって建てられました。この

鳥居の前には、初代藩主本多忠勝が慶長7年(1602)に寄進した(木造)がありましたが

承応2年(1653)に台風で倒壊したと言われています。

しるべいし

「しるべいし」は「迷い児石」とも言われ、人の大勢集まる所に

立てられました。同じものが多度大社の鳥居の横にもあります。

自分の子どもが迷子になると、左側面「たづぬるかた」に子ども

の特徴や服装などを書いた紙を貼って、心当たりのある人が右側

面の「おしゆるかた」へ子どもが居た場所などを書いて貼ります

桑名宗社の山門へ向かう

桑名宗社

所在地:三重県桑名市本町46

桑名の夏の風物詩、石取り祭りで有名な「春日さん」御神徳は、子供の幸福と繁栄、

事業繁栄、良縁成就、厄除け開運。2016年ユネスコ無形文化財に登録

山門の扁額「桑名宗社」

両サイドに鎮座する弓を持つ武将

両サイドに鎮座する弓を持つ武将

山門にあった掲示板。弥次さんはこの方程式を解析すると言っていたが・・・・・・

山門を入り両側に石燈籠が並ぶ

拝殿前の石鳥居

桑名市有形文化財に指定されている「御膳水井」

拝殿には二つの祭神

左:中臣神社(旧春日大明神)、右:桑名神社(旧三崎大明神)

拝殿の正面に

本 殿

現在も本殿を二つに分け、それぞれ唐破風を付けて桑名・中臣の二つの神社を祀って

いる

皇大神宮 御分霊社

御祭神:天照大御神

皇大神宮御分霊社

桑名東照宮

御祭神:徳川家康公

元和3年(1617)千姫が東照宮を勧請し、徳川家康坐像を祀る。当社は元禄14年2月に

焼失するが、火災を免れた神宝は明治初年まで神宮寺に祀られる。其の後、願により

春日神社の境内社として再び遷し祀る

千姫人物相関図

千姫は豊臣秀頼と死別後、ここ桑名藩の本多忠刻に嫁いだ

春日稲荷神社

御祭神:倉稲魂命

当社は文政8年(1825)に山城国紀伊郡稲荷神社(現・伏見稲荷大社)より御分霊を勧請し

今日に至るまで桑名市民の篤き信仰を捧げてきた神社である。

明治の末より大正の初めにかけて、市内各町々に旧来より御鎮座する稲荷神社を同じ

社殿に合祀せられ、御神霊も多く信者も広くあらゆる階級職業の人に崇敬される神社

である

境内の片隅に石碑

いずれも石取祭りの山車に立つ神功皇后を詠まれたものです

山口 誓子 「山車統べて鎧皇后立ち給ふ」

二川 のぼる 「山車の燈に夜は紅顔の皇后よ」

8:17

境内にはイチョウの大木があり黄色の絨毯。

左の石碑には「山車の燈に夜は紅顔の皇后よ」 二川 のぼる

右の石碑には「山車統べて鎧皇后立ち給ふ」 山口 誓子

石取祭(いしとりまつり、いしどりまつり)

三重県桑名市で行われる祭りで、重要無形民俗文化財に指定並びに、ユネスコの無形

文化遺産に登録されている。石採祭と表記されることもある。30数台の祭車が、鉦や

太鼓を12時に、春日神社から一斉に打ち鳴らして練り歩くさまから「日本一やかまし

い祭り」、「天下の奇祭」と呼ばれる。

毎年8月第一日曜日の前日(土曜日)の午前0時から日曜日深夜まで行われる。

写真はネットから

桑名宿~四日市宿-続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.