PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

旧東海道を四日市宿に向って進む。

11/24(日) 8:47

四宝山 教宗寺

所在地:三重県桑名市新町35

浄土真宗本願寺派のお寺です

境内に咲いていた花

8:50

旧東海道を進むと右手に『西山浄土宗 瑠璃山 光明寺』

所在地:三重県桑名市新町50

8:52

旧東海道から東に反れ県道613号線沿いにある『浄土真宗 本願寺派西 法盛寺』

所在地:三重県桑名市萱町93

法盛寺 本堂

浄土真宗「西本願寺」の重要な寺院の一つです。元は三河国ヤハギに有り「現岡崎市」

室町時代に桑名三崎に移り、長島の一向一揆では中心的な位置でした。戦乱の後 法盛

寺と改名し現在地に移りました。江戸時代には伊勢国の触頭「その宗派のまとめ役」

を勤め、明治時代には西御坊と呼ばれ、尾張、美濃、伊勢に末寺200余ヵ寺有り、広

大な境内を持ち、地内寺7ヵ寺有り桑名別院となり、別格寺となりました。

戦災で全伽藍が焼失し、平成16年にバリアフリーを考慮した現在の本堂が完成した。

本尊は阿弥陀如来立像である

所在地:三重県桑名市萱町49

御祭神:菅原道真公

法盛寺の南隣にある『浄土真宗 本願寺派西 最勝寺』

所在地:三重県桑名市萱町88

8:56

所在地:三重県桑名市伝馬町53

昨日の11月23日(祭)に「桑名七福神まつり」が開催されたようだ

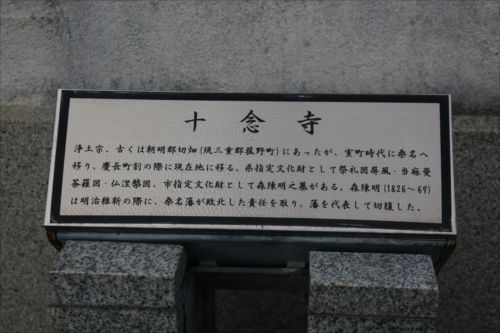

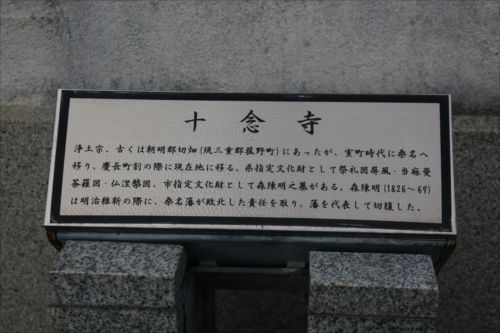

門前の左側に設置された説明板『十念寺』

古くは朝明郡切畑(現三重郡菰野町)にあったが、室町時代に桑名へ移り、慶長町割の

際に現在地に移る。県指定文化財として祭礼図屏風・当麻曼茶羅図・仏涅槃図、市指

定文化財として森陳明之墓がある。森陳明(1826~69)は明治維新の際に、桑名藩が

敗北した責任を取り、藩を代表して切腹した

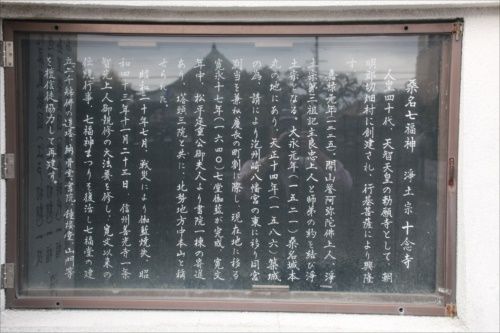

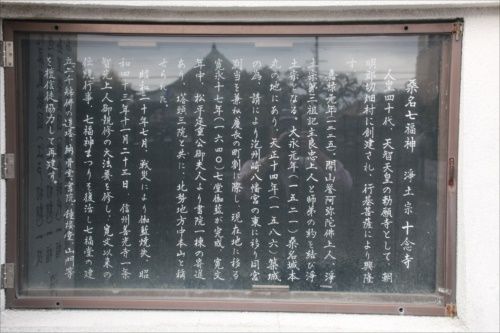

桑名七福神 浄土宗 十念寺

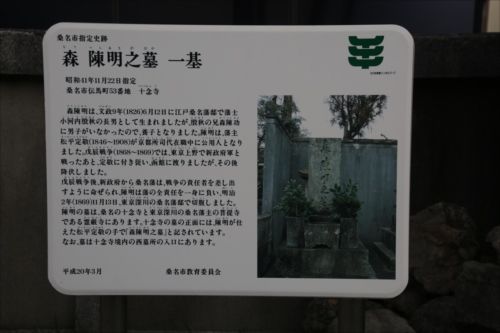

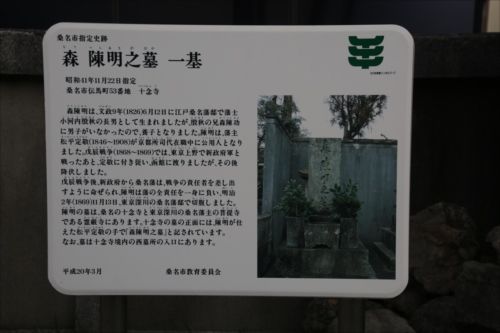

境内に、桑名市指定史跡『森 陳明之墓 一基』

森陳明は、文政9年(1826)6月12日に江戸桑名藩邸で藩士小河内殷忠の長男として生

まれましたが、殷忠の兄森陳功に男子がいなかったので養子となりました。陳明は、

藩主松平定敬(1846~1908)が京都所司代在職中に公用人となりました。

戊辰戦争(1868~1869)では、東京上野で新政府軍と戦った後、定敬に付き従い、函

館に渡りましたが、その後降伏しました。

戊辰戦争後、新政府から桑名藩は、戦争の責任者を差し出すように命ぜられ、陳明は

藩の全責任を一身に負い、明治2年(1869)11月13日、東京深川の桑名藩邸で切腹しま

した。陳明の墓は、桑名の十念寺と東京深川の桑名藩主の菩提寺である霊厳寺にあり

ます。十念寺の墓の正面には、陳明が仕えた松平定敬の手で「森陳明之墓」と記され

ています。なお、墓は十念寺境内の西墓所の入口にあります

山門には、桑名七福神、浄土宗十念持

石柱には「桑名義士森陳明翁墓所」

山門の右手には葵の紋だが

山門を入り本堂

本堂右側に建つ朱色の建物・・・・・

山門を振り返る、森陳明の墓所を探す弥次さん

ようやく、本堂裏の道を隔てた西墓地入り口に見つける

森陳明之墓

墓碑には陳明が仕えた松平定敬の手で「森陳明之墓」と記されている

辞世の句か?「うれしさよ 盡すこころの あらはれて 君にかはれる 死出の旅立」

9:07

十念寺本堂の裏を北上して、右側に曲がり旧東海道沿いに戻り南下。

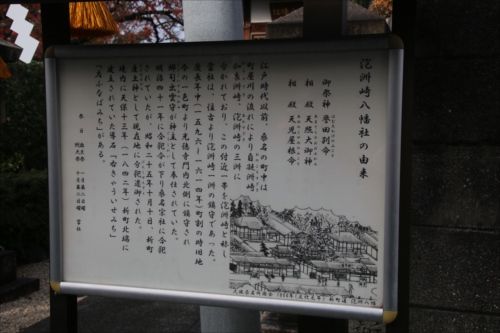

街道に面して右側に『光徳寺』、左側に『泡洲崎八幡社』

泡洲崎八幡社

所在地:三重県桑名市新町62

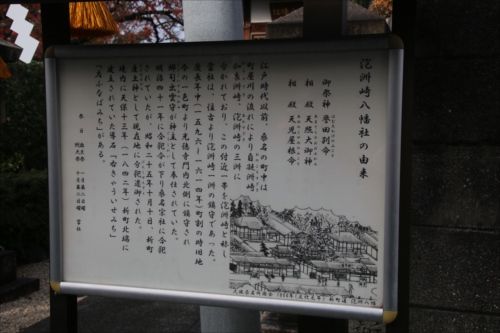

泡洲崎八幡社の由来

江戸時代以前、桑名の町中は町屋川の流れにより自凝洲崎加良洲崎、泡洲崎の三洲に

分かれており、この付近一帯を泡洲崎と称し当社は、往古より泡洲崎一洲の鎮守であ

った。慶長年中(1596~1614)町割の時旧地、今の一色町より光徳寺門内北側に鎮守

され郷司出雲守が神主として奉仕されていた。

明治41年に合祀令が下り桑名宗社に合祀されていたが、昭和25年10月10日、新町産

土神として現在地に分祀遷御された。境内に天保13年(1842)新町北端に建立されてい

た導石「右きゃういせみち」「左ふなばみち」がある

光徳寺入口、石柱には「圓光大師遺跡」と刻まれ

入口に「光徳寺」の説明板

浄土宗、古くは泡洲崎念仏道場と称した。明治7年(1874)進善学校(日進小学校の前身)

が当寺で開かれた。県指定史跡の沼波弄山墓がある。沼波弄山(1718~1877)は桑名

船馬町の商人で、万古焼の創始者である。また、大阪の市岡新田を開発した市岡宗栄

(1664~1714)や、万古焼継承者加賀月華(1888~1937)の墓がある

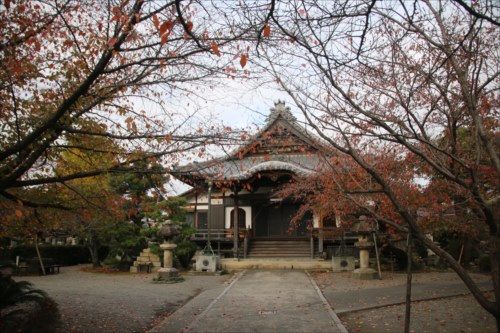

光徳寺本堂

旧東海道を南下、先程参拝した十念寺を通り過ぎる。

この辺りの街道沿いにはお寺が多い、北方向を振り返る

9:10

次いで、「日蓮宗 妙延山 壽量寺」

所在地:三重県桑名市伝馬町49

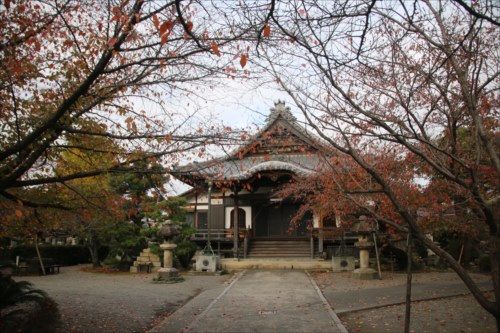

寿量寺

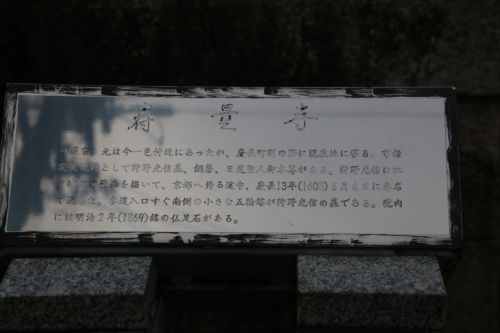

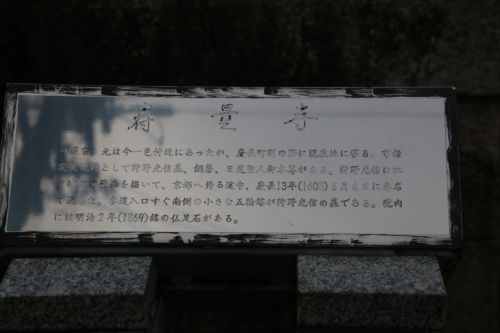

日蓮宗、元は今一色付近にあったが、慶長町割の際に現在地に移る。市指定文化財と

して狩野光信墓、銅磬、日蓮聖人御本尊がある。狩野光信は江戸城の障壁画を描いて

京都へ帰る途中、慶長13年(1608)6月4日に桑名で没した。参道入口すぐ南側の小さ

な五輪塔が狩野光信の墓である。境内には明治2年(1869)銘の仏足石がある

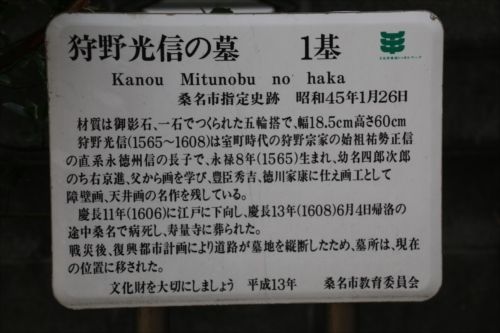

壽量寺に入り左側に「狩野光信の墓 1基」

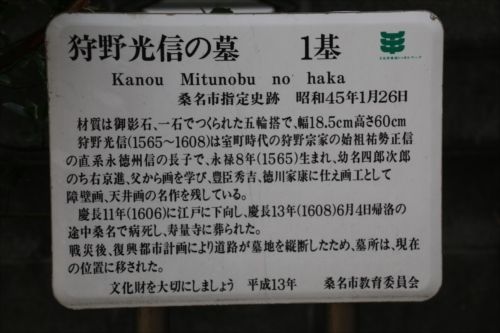

狩野光信の墓 1基

材質は御影石、一石でつくられた五輪塔で、幅18.5cm高さ60cm。

狩野光信(1565~1608)は、室町時代の狩野宗家の始祖祐勢正信の直系永徳州信の長

子で、永禄8年(1565)生まれ、幼名四郎次郎のち右京進、父から画を学び、豊臣秀吉

徳川家康に仕え画工として障壁画、天井画の名作を残している。

慶長11年(1606)に江戸に下向し、慶長13年6月4日に帰洛の途中桑名で病死し壽量寺

に葬られた。戦災後、復興都市計画により道路が墓地を縦断したため、現在地に移設

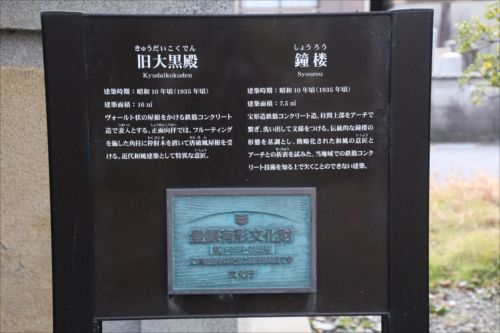

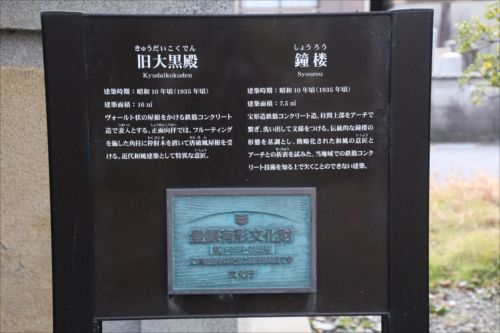

境内には国登録有形文化財

【旧大黒殿】

ヴォールト状の屋根をかける鉄筋コンクリート造で妻入りとする。正面向拝では、フ

ルーティングを施した角柱に枠肘木を置いた唐破風屋根を受ける。近代和風建築とし

て特異な意匠

【鐘 楼】

宝形造鉄筋コンクリート造。柱間上部をアーチで繋ぎ、洗い出して文様をつける。伝

統的な鐘楼の形態を基調とし、簡略化された和風の意匠とアーチとの折衷を試みた、

当地域での鉄筋コンクリート技術を知る上で欠くことのできない建築

壽量寺本堂

9:13

街道沿いの案内板「ここは伝馬町です」

9:14

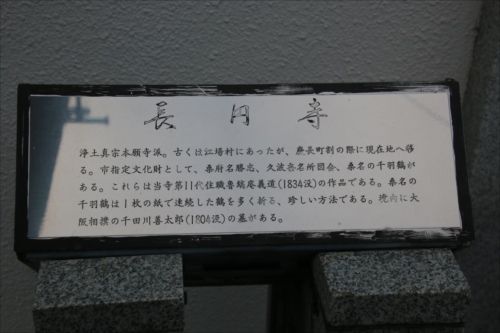

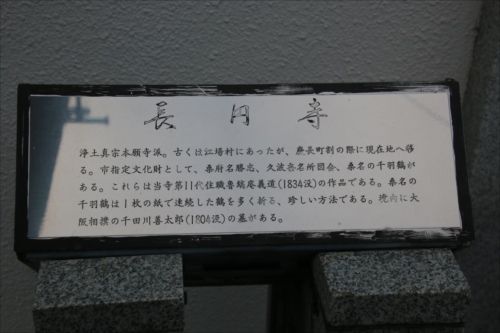

浄土真宗 本願寺派 大悲山 長圓寺

所在地:三重県桑名市伝馬町98

長圓寺本堂

この辺りの本堂は二階になっているが、浸水対策?

浄土真宗本願寺派。古くは江場村にあったが、慶長町割の際に現在地に移る。市指定

文化財として、桑府名勝志、久波奈名所図会、桑名の千羽鶴がある。これらは当寺第

11代住職魯縞庵義道(1834没)の作品である。桑名の千羽鶴は1枚の紙で連続した鶴を

多く折る、珍しい方法である、境内に大阪相撲の千田川善太郎(1804没)の墓がある

長圓寺の南隣にある「真宗 謝徳山 報恩寺」

9:17

旧東海道の日進小学校南交差点

街道はこの交差点を右に曲がる(西方向)

9:19

一品料理『とし子』

所在地:三重県桑名市東鍋屋町50

料理が美味しく、女将さんが可愛いと

旧東海道を振り返る、正面の建物は山車庫?

街道沿いに立派な石垣の建物が現われる

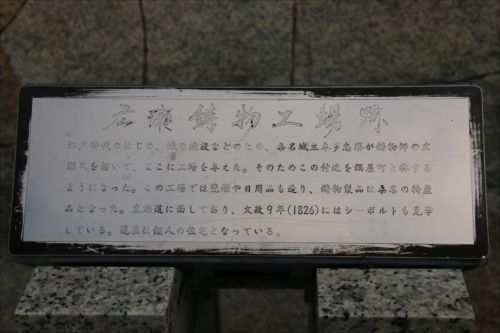

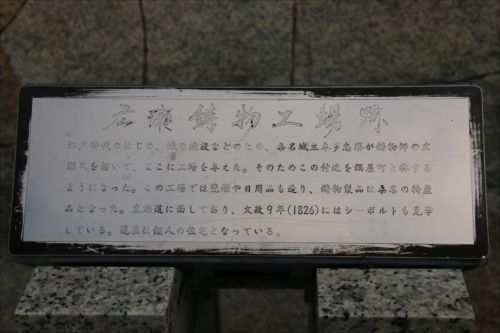

広瀬鋳物工場跡

江戸時代のはじめ、城の建設などのため、桑名城主本多忠勝が鋳物師の広瀬氏を招い

て、ここに工場を与えた。そのためこの付近を鍋屋町と称するようになった。この工

場では梵鐘や日用品も造り、鋳物製品は桑名の特産品となった。東海道に面しており

文政9年(1826)にはシーボルトも見学している。現在は個人の住宅となっている

9:21

旧東海道を振り返る

桑名宿~四日市宿ー続く

11/24(日) 8:47

四宝山 教宗寺

所在地:三重県桑名市新町35

浄土真宗本願寺派のお寺です

境内に咲いていた花

8:50

旧東海道を進むと右手に『西山浄土宗 瑠璃山 光明寺』

所在地:三重県桑名市新町50

8:52

旧東海道から東に反れ県道613号線沿いにある『浄土真宗 本願寺派西 法盛寺』

所在地:三重県桑名市萱町93

法盛寺 本堂

浄土真宗「西本願寺」の重要な寺院の一つです。元は三河国ヤハギに有り「現岡崎市」

室町時代に桑名三崎に移り、長島の一向一揆では中心的な位置でした。戦乱の後 法盛

寺と改名し現在地に移りました。江戸時代には伊勢国の触頭「その宗派のまとめ役」

を勤め、明治時代には西御坊と呼ばれ、尾張、美濃、伊勢に末寺200余ヵ寺有り、広

大な境内を持ち、地内寺7ヵ寺有り桑名別院となり、別格寺となりました。

戦災で全伽藍が焼失し、平成16年にバリアフリーを考慮した現在の本堂が完成した。

本尊は阿弥陀如来立像である

所在地:三重県桑名市萱町49

御祭神:菅原道真公

法盛寺の南隣にある『浄土真宗 本願寺派西 最勝寺』

所在地:三重県桑名市萱町88

8:56

所在地:三重県桑名市伝馬町53

昨日の11月23日(祭)に「桑名七福神まつり」が開催されたようだ

門前の左側に設置された説明板『十念寺』

古くは朝明郡切畑(現三重郡菰野町)にあったが、室町時代に桑名へ移り、慶長町割の

際に現在地に移る。県指定文化財として祭礼図屏風・当麻曼茶羅図・仏涅槃図、市指

定文化財として森陳明之墓がある。森陳明(1826~69)は明治維新の際に、桑名藩が

敗北した責任を取り、藩を代表して切腹した

桑名七福神 浄土宗 十念寺

境内に、桑名市指定史跡『森 陳明之墓 一基』

森陳明は、文政9年(1826)6月12日に江戸桑名藩邸で藩士小河内殷忠の長男として生

まれましたが、殷忠の兄森陳功に男子がいなかったので養子となりました。陳明は、

藩主松平定敬(1846~1908)が京都所司代在職中に公用人となりました。

戊辰戦争(1868~1869)では、東京上野で新政府軍と戦った後、定敬に付き従い、函

館に渡りましたが、その後降伏しました。

戊辰戦争後、新政府から桑名藩は、戦争の責任者を差し出すように命ぜられ、陳明は

藩の全責任を一身に負い、明治2年(1869)11月13日、東京深川の桑名藩邸で切腹しま

した。陳明の墓は、桑名の十念寺と東京深川の桑名藩主の菩提寺である霊厳寺にあり

ます。十念寺の墓の正面には、陳明が仕えた松平定敬の手で「森陳明之墓」と記され

ています。なお、墓は十念寺境内の西墓所の入口にあります

山門には、桑名七福神、浄土宗十念持

石柱には「桑名義士森陳明翁墓所」

山門の右手には葵の紋だが

山門を入り本堂

本堂右側に建つ朱色の建物・・・・・

山門を振り返る、森陳明の墓所を探す弥次さん

ようやく、本堂裏の道を隔てた西墓地入り口に見つける

森陳明之墓

墓碑には陳明が仕えた松平定敬の手で「森陳明之墓」と記されている

辞世の句か?「うれしさよ 盡すこころの あらはれて 君にかはれる 死出の旅立」

9:07

十念寺本堂の裏を北上して、右側に曲がり旧東海道沿いに戻り南下。

街道に面して右側に『光徳寺』、左側に『泡洲崎八幡社』

泡洲崎八幡社

所在地:三重県桑名市新町62

泡洲崎八幡社の由来

江戸時代以前、桑名の町中は町屋川の流れにより自凝洲崎加良洲崎、泡洲崎の三洲に

分かれており、この付近一帯を泡洲崎と称し当社は、往古より泡洲崎一洲の鎮守であ

った。慶長年中(1596~1614)町割の時旧地、今の一色町より光徳寺門内北側に鎮守

され郷司出雲守が神主として奉仕されていた。

明治41年に合祀令が下り桑名宗社に合祀されていたが、昭和25年10月10日、新町産

土神として現在地に分祀遷御された。境内に天保13年(1842)新町北端に建立されてい

た導石「右きゃういせみち」「左ふなばみち」がある

光徳寺入口、石柱には「圓光大師遺跡」と刻まれ

入口に「光徳寺」の説明板

浄土宗、古くは泡洲崎念仏道場と称した。明治7年(1874)進善学校(日進小学校の前身)

が当寺で開かれた。県指定史跡の沼波弄山墓がある。沼波弄山(1718~1877)は桑名

船馬町の商人で、万古焼の創始者である。また、大阪の市岡新田を開発した市岡宗栄

(1664~1714)や、万古焼継承者加賀月華(1888~1937)の墓がある

光徳寺本堂

旧東海道を南下、先程参拝した十念寺を通り過ぎる。

この辺りの街道沿いにはお寺が多い、北方向を振り返る

9:10

次いで、「日蓮宗 妙延山 壽量寺」

所在地:三重県桑名市伝馬町49

寿量寺

日蓮宗、元は今一色付近にあったが、慶長町割の際に現在地に移る。市指定文化財と

して狩野光信墓、銅磬、日蓮聖人御本尊がある。狩野光信は江戸城の障壁画を描いて

京都へ帰る途中、慶長13年(1608)6月4日に桑名で没した。参道入口すぐ南側の小さ

な五輪塔が狩野光信の墓である。境内には明治2年(1869)銘の仏足石がある

壽量寺に入り左側に「狩野光信の墓 1基」

狩野光信の墓 1基

材質は御影石、一石でつくられた五輪塔で、幅18.5cm高さ60cm。

狩野光信(1565~1608)は、室町時代の狩野宗家の始祖祐勢正信の直系永徳州信の長

子で、永禄8年(1565)生まれ、幼名四郎次郎のち右京進、父から画を学び、豊臣秀吉

徳川家康に仕え画工として障壁画、天井画の名作を残している。

慶長11年(1606)に江戸に下向し、慶長13年6月4日に帰洛の途中桑名で病死し壽量寺

に葬られた。戦災後、復興都市計画により道路が墓地を縦断したため、現在地に移設

境内には国登録有形文化財

【旧大黒殿】

ヴォールト状の屋根をかける鉄筋コンクリート造で妻入りとする。正面向拝では、フ

ルーティングを施した角柱に枠肘木を置いた唐破風屋根を受ける。近代和風建築とし

て特異な意匠

【鐘 楼】

宝形造鉄筋コンクリート造。柱間上部をアーチで繋ぎ、洗い出して文様をつける。伝

統的な鐘楼の形態を基調とし、簡略化された和風の意匠とアーチとの折衷を試みた、

当地域での鉄筋コンクリート技術を知る上で欠くことのできない建築

壽量寺本堂

9:13

街道沿いの案内板「ここは伝馬町です」

9:14

浄土真宗 本願寺派 大悲山 長圓寺

所在地:三重県桑名市伝馬町98

長圓寺本堂

この辺りの本堂は二階になっているが、浸水対策?

浄土真宗本願寺派。古くは江場村にあったが、慶長町割の際に現在地に移る。市指定

文化財として、桑府名勝志、久波奈名所図会、桑名の千羽鶴がある。これらは当寺第

11代住職魯縞庵義道(1834没)の作品である。桑名の千羽鶴は1枚の紙で連続した鶴を

多く折る、珍しい方法である、境内に大阪相撲の千田川善太郎(1804没)の墓がある

長圓寺の南隣にある「真宗 謝徳山 報恩寺」

9:17

旧東海道の日進小学校南交差点

街道はこの交差点を右に曲がる(西方向)

9:19

一品料理『とし子』

所在地:三重県桑名市東鍋屋町50

料理が美味しく、女将さんが可愛いと

旧東海道を振り返る、正面の建物は山車庫?

街道沿いに立派な石垣の建物が現われる

広瀬鋳物工場跡

江戸時代のはじめ、城の建設などのため、桑名城主本多忠勝が鋳物師の広瀬氏を招い

て、ここに工場を与えた。そのためこの付近を鍋屋町と称するようになった。この工

場では梵鐘や日用品も造り、鋳物製品は桑名の特産品となった。東海道に面しており

文政9年(1826)にはシーボルトも見学している。現在は個人の住宅となっている

9:21

旧東海道を振り返る

桑名宿~四日市宿ー続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.