PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

旧東海道を石薬師宿へ向けて南下する。

1/20(月) 9:38

左側に東海道の案内板、旧東海道は右へ曲がる

カエデの実

9:39

先程右に折れて約百数十メートルで左に折れる

街道がクランクになっている。正面奥にお寺の山門が

9:40

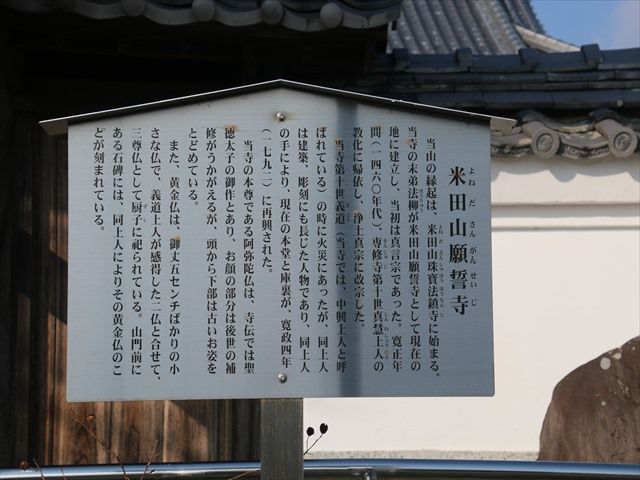

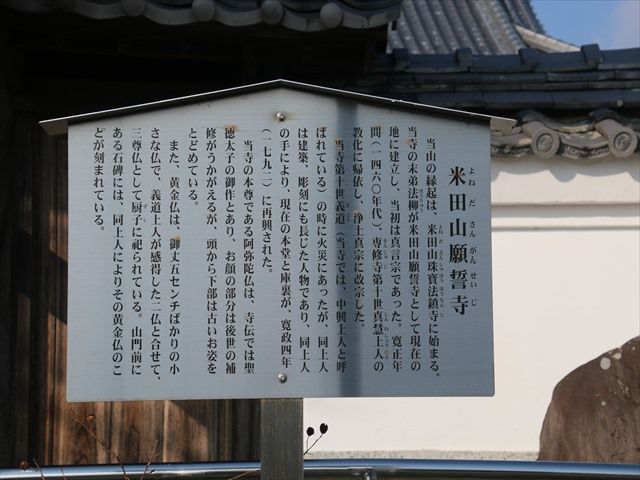

米田山 願誓寺

山門右側の石碑には、黄金仏のことが刻まれている

米田山願誓寺

当山の縁起は、米田山珠寶法鎮寺に始まる。当寺の末弟法柳が、米田山願誓寺として現在の地に

建立し、当初は真言宗であった。寛政年間(1460年代)、専修寺第十世真慧上人の教化に帰依し、

浄土真宗に改宗した。当寺第十世義道(当寺では、中興上人と呼ばれている)の時に火災にあった

が、同上人は建築、彫刻にも長じた人物であり、同上人の手により、現在の本堂と庫裏が、寛政

4年(1792)に再興された

山門からの、鐘楼、本堂

境内に入り

当寺の本尊である阿弥陀仏は、寺伝では聖徳太子の御作とあり、お顔の部分は後世の補修がうかが

えるが、頭から下部は古いお姿をとどめている。また、黄金仏は、御丈5センチばかりの小さな仏

は、同上人によりその黄金仏のことが刻まれている

9:48

街道沿いのこの石碑は?

9:51

旧東海道は県道407号線(三畑四日市線)の小古曽三丁目交差点へ。

四日市宿 → 日永 → 小古曽 → 采女 の道路標識には「現在地」と記載。

采女町交差点まで約2.7km

県道407号線の小古曽三丁目交差点を横切る弥次さん。

四日市あすなろう鉄道内部線の終着駅「内部駅」は左側に位置する。

旧東海道は前方右方面へ進む

交差点角に東海道の石柱と案内板。

旧東海道はここを右方向へ進む

東海道 采女(うねめ)の杖衝坂 案内図

9:57

内部川につきあたり左方向へ進む。

電柱前に東海道の道案内

内部川の土手に上がり振り返る、旧東海道は右側から来た。

内部川は鈴鹿川と合流して伊勢湾へ流れる

国道25号線の内部橋北詰交差点

10:00

内部橋を渡り右下へ下りる

内部橋の下にある案内板

10:07

旧東海道を進みこの先を右方向へ

民家の窓に「東海道」の案内板、各家庭に掲げられていた

10:09

ここを左方向へ進むが、民家のフェンスに「東海道」の案内板があり間違わなかった

右側の壁にも「東海道」の案内板。

この先が杖衝坂

杖衝坂下の左側にある「和食 ひがし川」

杖突坂の上り口にある『金刀比羅宮』

石段の手前に大きなごみ入れ

現在は綺麗に舗装された「杖衝坂」

10:11

うつべ町かど博物館

所在地:三重県四日市市采女町3473

ここまでの今日の歩行数は15,700歩

うつべ町かど博物館

入館料:無 料

開 館:毎週 水・土・日・祝祭日 9時 ~ 12時

訪れた日は月曜日で生憎休館日であった

どこかの建物の鬼瓦であろうか

采女町内の和風平屋住宅をそのまま利用し、内部地区の「歴史と文化」に関する古代の埋蔵文化財

や中世から現在に至る遺品や資料が展示・紹介されている

杖衝坂

東海道でも急な坂道の難所として知られる。倭建命(日本書紀では日本武尊)が東征から

の帰路、足が痛くてこの坂道を上るのに、腰の剣をはずして杖にしたという伝承がある。

この坂の所で「吾が足三重の勾りなして甚く疲れたり」といわれ、これが三重県の県名

の由来ともいわれる。

杖衝坂の下から舗装されていたが急なため滑り止め用の丸い輪が

うつべ町かど博物館を振り返る

10:19

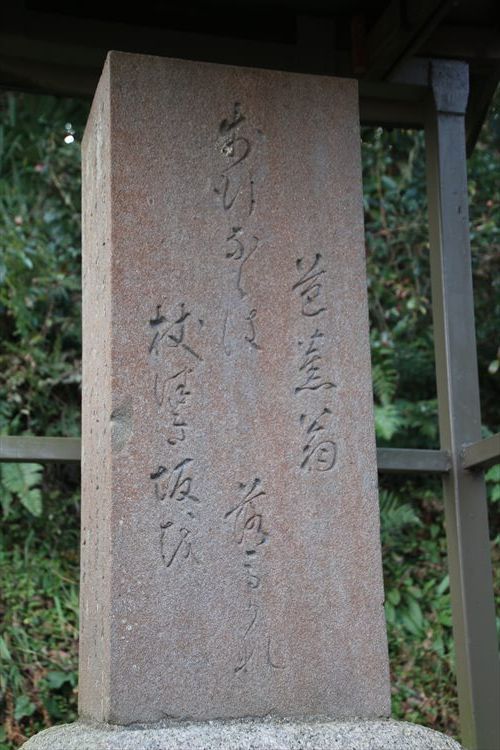

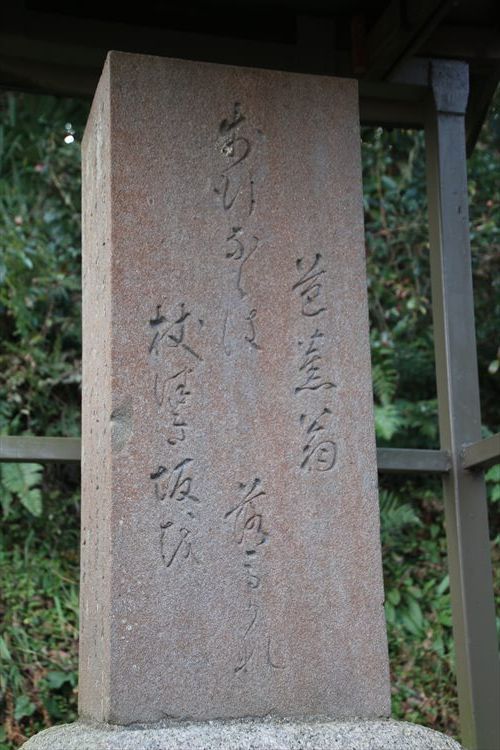

杖衝坂の途中に芭蕉の句碑

正面左に「大日の井戸」

上から芭蕉句碑と井戸を見下ろす。

この場所に二つの井戸があり右側(丸い蓋)の井戸を「弘法の井戸」左側(石柱の横にある)の井戸を

「大日の井戸」といい、前者は、弘法大師が水に困っている村人に杖で指し示され、そこを掘った

ところ清水が湧き出た井戸であると伝えられている。後者は、坂の中腹にあった大日堂に供える

閼伽水(仏に供える水)をくみ上げた井戸と伝承され、二つの井戸は大切に守られている。

珍しい屋根付きの芭蕉の句碑(1756年建立)

芭蕉の句碑について

俳聖 松尾芭蕉が貞享4年(1687)に江戸から伊賀に帰る途中、馬に乗ってこの坂にさしかかったが

急な坂のため馬の鞍とともに落馬したという。その時に詠んだ季語のない有名な句である。

宝暦6年(1756)村田鵤州が杖衝坂の中ほどにその句碑を建てた。

明治の初期、坂の下采女西町 永田精一郎氏の庭園に移されたが、このたび現所有者藤沢一郎氏ご

夫妻のご理解により、再びこの地に移設したものである 昭和51年3月吉日

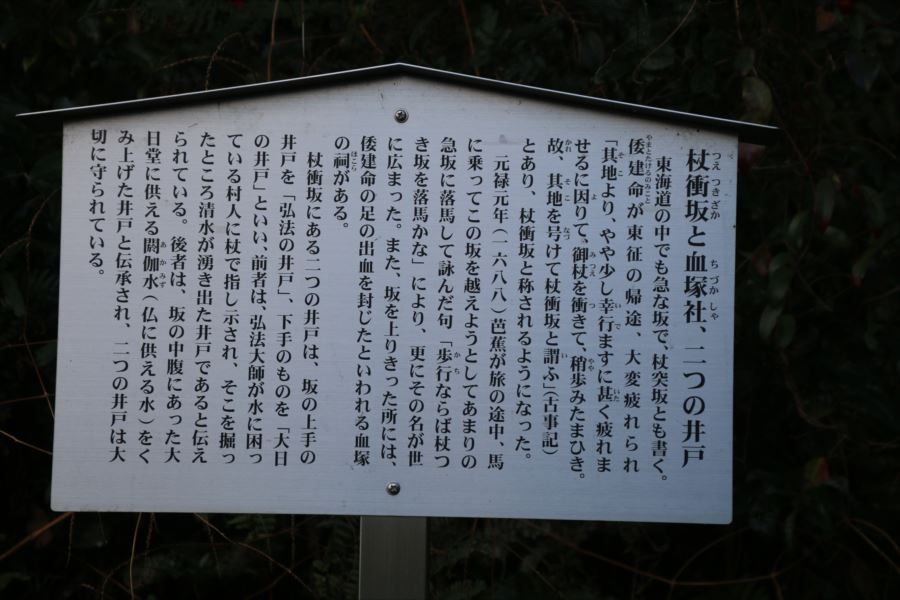

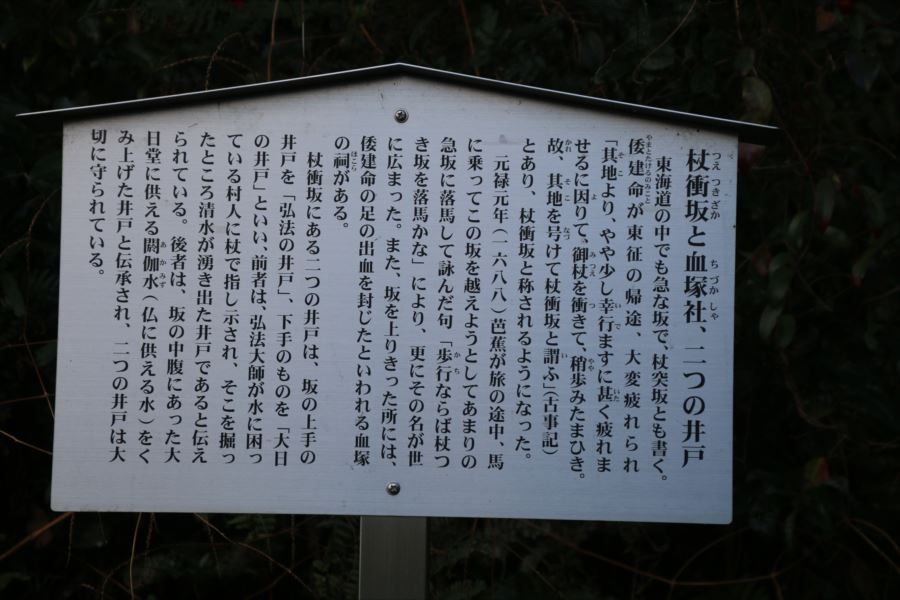

杖衝坂と血塚社、二つの井戸

東海道の中でも急な坂で、杖突坂とも書く。

倭建命が東征の帰途、大変疲れられ「其地より、やや少し幸行ますに甚く疲れませるに因りて、

御杖を衝きて、稍歩みたまひき。故、其地を号けて杖衝坂と謂う」(古事記)とあり、杖衝坂

と称されるようになった。

元禄元年(1688)芭蕉が旅の途中、馬に乗ってこの坂を越えようとして・・・・・・・・・・。

急坂に落馬して詠んだ句「歩行(かち)ならば 杖つき坂を 落馬かな」

ほぼ坂を登り杖衝坂を振り返るが、坂も短く意外と楽であった

10:25

血塚社

杖衝坂を登りきったところにある。鳥居の奥にある血塚の祠は倭建命(日本書紀では日本武尊)の

血で染まった石を集めて葬ったと伝えられている

日本武尊御血塚

血塚社を振り返る

杖衝坂をのぼり旧東海道を進む

10:29

人が住んでいるのか、廃家も多い街道筋

四日市宿~庄野宿ー続く

1/20(月) 9:38

左側に東海道の案内板、旧東海道は右へ曲がる

カエデの実

9:39

先程右に折れて約百数十メートルで左に折れる

街道がクランクになっている。正面奥にお寺の山門が

9:40

米田山 願誓寺

山門右側の石碑には、黄金仏のことが刻まれている

米田山願誓寺

当山の縁起は、米田山珠寶法鎮寺に始まる。当寺の末弟法柳が、米田山願誓寺として現在の地に

建立し、当初は真言宗であった。寛政年間(1460年代)、専修寺第十世真慧上人の教化に帰依し、

浄土真宗に改宗した。当寺第十世義道(当寺では、中興上人と呼ばれている)の時に火災にあった

が、同上人は建築、彫刻にも長じた人物であり、同上人の手により、現在の本堂と庫裏が、寛政

4年(1792)に再興された

山門からの、鐘楼、本堂

境内に入り

当寺の本尊である阿弥陀仏は、寺伝では聖徳太子の御作とあり、お顔の部分は後世の補修がうかが

えるが、頭から下部は古いお姿をとどめている。また、黄金仏は、御丈5センチばかりの小さな仏

は、同上人によりその黄金仏のことが刻まれている

9:48

街道沿いのこの石碑は?

9:51

旧東海道は県道407号線(三畑四日市線)の小古曽三丁目交差点へ。

四日市宿 → 日永 → 小古曽 → 采女 の道路標識には「現在地」と記載。

采女町交差点まで約2.7km

県道407号線の小古曽三丁目交差点を横切る弥次さん。

四日市あすなろう鉄道内部線の終着駅「内部駅」は左側に位置する。

旧東海道は前方右方面へ進む

交差点角に東海道の石柱と案内板。

旧東海道はここを右方向へ進む

東海道 采女(うねめ)の杖衝坂 案内図

9:57

内部川につきあたり左方向へ進む。

電柱前に東海道の道案内

内部川の土手に上がり振り返る、旧東海道は右側から来た。

内部川は鈴鹿川と合流して伊勢湾へ流れる

国道25号線の内部橋北詰交差点

10:00

内部橋を渡り右下へ下りる

内部橋の下にある案内板

10:07

旧東海道を進みこの先を右方向へ

民家の窓に「東海道」の案内板、各家庭に掲げられていた

10:09

ここを左方向へ進むが、民家のフェンスに「東海道」の案内板があり間違わなかった

右側の壁にも「東海道」の案内板。

この先が杖衝坂

杖衝坂下の左側にある「和食 ひがし川」

杖突坂の上り口にある『金刀比羅宮』

石段の手前に大きなごみ入れ

現在は綺麗に舗装された「杖衝坂」

10:11

うつべ町かど博物館

所在地:三重県四日市市采女町3473

ここまでの今日の歩行数は15,700歩

うつべ町かど博物館

入館料:無 料

開 館:毎週 水・土・日・祝祭日 9時 ~ 12時

訪れた日は月曜日で生憎休館日であった

どこかの建物の鬼瓦であろうか

采女町内の和風平屋住宅をそのまま利用し、内部地区の「歴史と文化」に関する古代の埋蔵文化財

や中世から現在に至る遺品や資料が展示・紹介されている

杖衝坂

東海道でも急な坂道の難所として知られる。倭建命(日本書紀では日本武尊)が東征から

の帰路、足が痛くてこの坂道を上るのに、腰の剣をはずして杖にしたという伝承がある。

この坂の所で「吾が足三重の勾りなして甚く疲れたり」といわれ、これが三重県の県名

の由来ともいわれる。

杖衝坂の下から舗装されていたが急なため滑り止め用の丸い輪が

うつべ町かど博物館を振り返る

10:19

杖衝坂の途中に芭蕉の句碑

正面左に「大日の井戸」

上から芭蕉句碑と井戸を見下ろす。

この場所に二つの井戸があり右側(丸い蓋)の井戸を「弘法の井戸」左側(石柱の横にある)の井戸を

「大日の井戸」といい、前者は、弘法大師が水に困っている村人に杖で指し示され、そこを掘った

ところ清水が湧き出た井戸であると伝えられている。後者は、坂の中腹にあった大日堂に供える

閼伽水(仏に供える水)をくみ上げた井戸と伝承され、二つの井戸は大切に守られている。

珍しい屋根付きの芭蕉の句碑(1756年建立)

芭蕉の句碑について

俳聖 松尾芭蕉が貞享4年(1687)に江戸から伊賀に帰る途中、馬に乗ってこの坂にさしかかったが

急な坂のため馬の鞍とともに落馬したという。その時に詠んだ季語のない有名な句である。

宝暦6年(1756)村田鵤州が杖衝坂の中ほどにその句碑を建てた。

明治の初期、坂の下采女西町 永田精一郎氏の庭園に移されたが、このたび現所有者藤沢一郎氏ご

夫妻のご理解により、再びこの地に移設したものである 昭和51年3月吉日

杖衝坂と血塚社、二つの井戸

東海道の中でも急な坂で、杖突坂とも書く。

倭建命が東征の帰途、大変疲れられ「其地より、やや少し幸行ますに甚く疲れませるに因りて、

御杖を衝きて、稍歩みたまひき。故、其地を号けて杖衝坂と謂う」(古事記)とあり、杖衝坂

と称されるようになった。

元禄元年(1688)芭蕉が旅の途中、馬に乗ってこの坂を越えようとして・・・・・・・・・・。

急坂に落馬して詠んだ句「歩行(かち)ならば 杖つき坂を 落馬かな」

ほぼ坂を登り杖衝坂を振り返るが、坂も短く意外と楽であった

10:25

血塚社

杖衝坂を登りきったところにある。鳥居の奥にある血塚の祠は倭建命(日本書紀では日本武尊)の

血で染まった石を集めて葬ったと伝えられている

日本武尊御血塚

血塚社を振り返る

杖衝坂をのぼり旧東海道を進む

10:29

人が住んでいるのか、廃家も多い街道筋

四日市宿~庄野宿ー続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.