PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

フリーページ

四日市宿と亀山宿のあいだが5里あまり(約22km)もあったため、元和2年(1616)に44番目の宿と

して石薬師寺の門前町に開設。その際、村名も高富村から石薬師村に改称された。

宿の町並みの長さは9町42間(約1.0km)で、千人ほどの住人の大半が農家の小規模な宿場だった。

十五軒の旅籠屋に飯盛女が少数いた。参勤の大名や旅人は四日市や亀山に泊まり、石薬師宿は休憩

の利用が多かった。

また伊勢詣の旅人は、江戸方面からは日永追分から伊勢へ、京大坂方面からは関宿東の追分から伊

勢へ向かったので伊勢詣の客もなかった。そのため宿場の経営は苦しく、宿場の不振を理由に伝馬

の百人百匹の業務を文化12年(1815)に五十人五十匹に半減、更に幕末には三十五人、四十匹に軽

1/20(月) 11:28

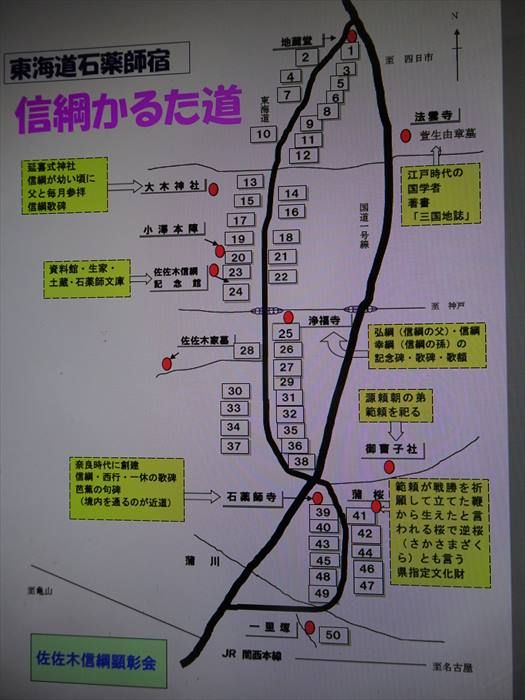

石薬師宿入口の北町の地蔵堂から旧東海道の「信綱かるた道」を南下する。

道路脇に「信綱かるた道」のタイル。

現在は石薬師出身の歌人で国文学者の佐佐木信綱の歌碑を道沿いに立て、信綱をキーワードに町

おこしを行っている

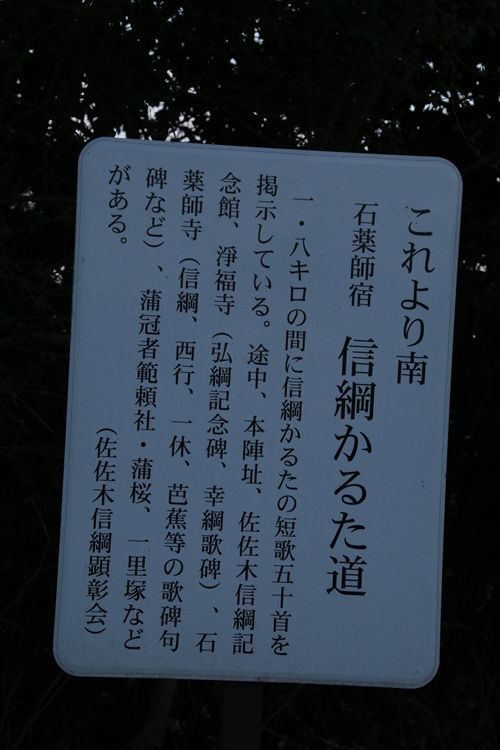

『これより南 石薬師宿 信綱かるた道』

1.8キロの間に信綱かるたの短歌五十首を掲示している。途中、本陣址、佐佐木信綱

記念館、浄福寺(引綱記念碑、幸綱歌碑)、石薬師寺(信綱、西行、一休、芭蕉等の歌碑

句碑など)、蒲冠者範頼社・蒲桜・一里塚などがある

ウィキペディアより引用

最初にこの配置が頭に入っていなかったので探し求めた

1、四日市の時雨蛤 日永の長餅の 家土産まつと 父を待ちにき

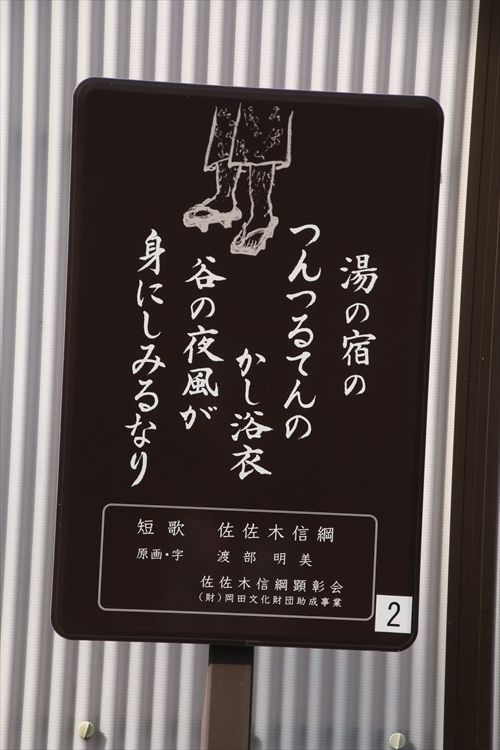

2、湯の宿の つんつるてんの かし浴衣 谷の夜風が 身にしみるなり

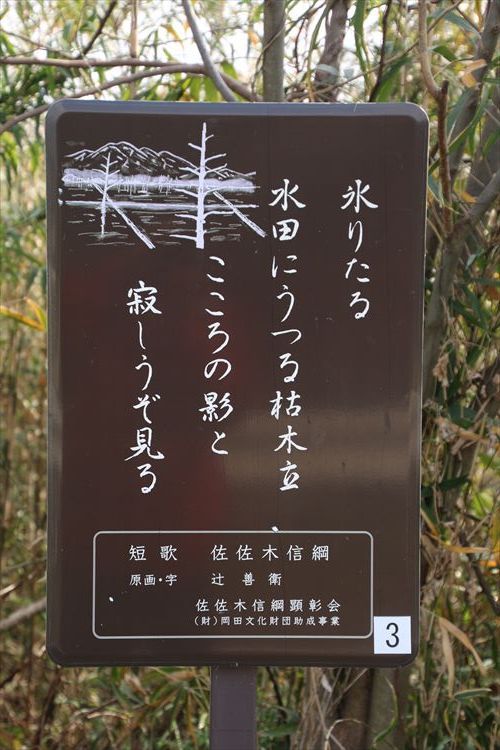

3、氷りたる 水田にうつる 枯木立 こころの影と 寂しうぞ見る

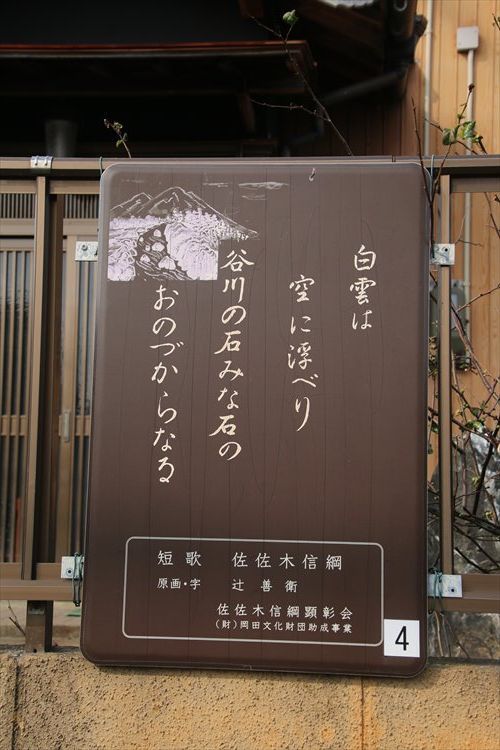

4、白雲は 空に浮べり 谷川の 石みな石の おのづからなる

5、夕風の さそふまにまに ちる花を ことありがほに 見る蛙かな

11:30

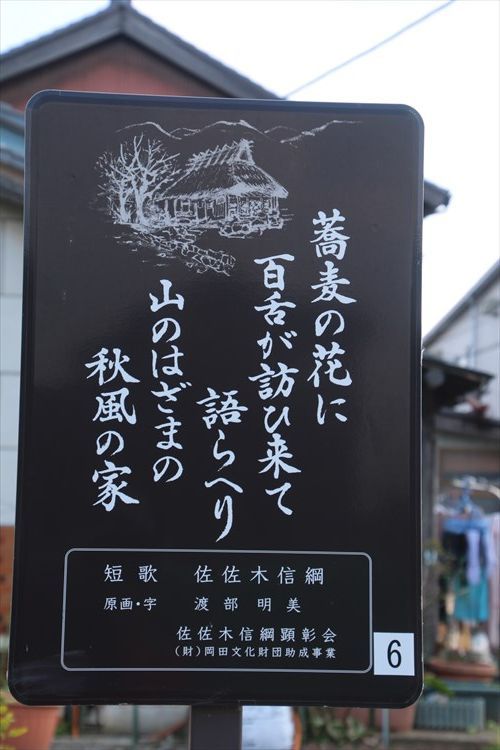

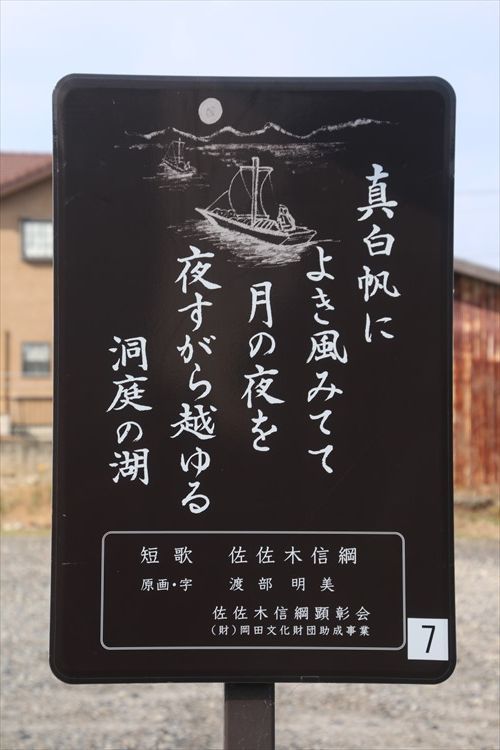

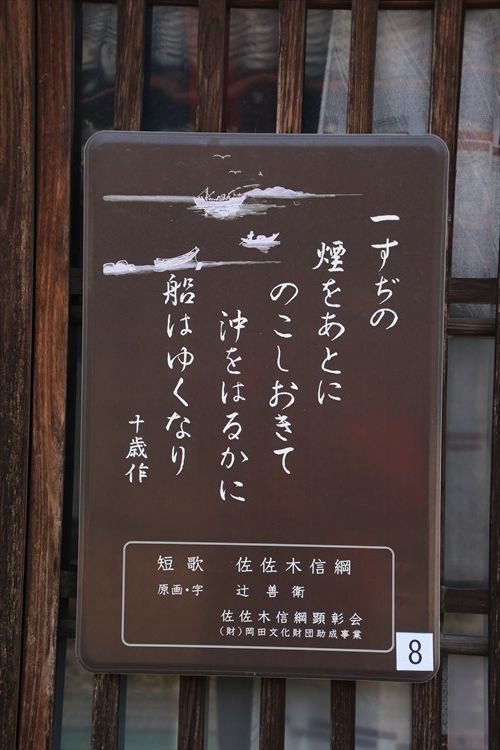

かるたの看板が道路の左右に立つ、ナンバーを追いながら撮影

6、蕎麦の花に 百舌が訪ひ来て 語らへり 山のはざまの 秋風の家

7、真白帆に よき風みてて 月の夜を 夜すがら越ゆる 洞庭の湖

11:32

株式会社 マルフク 鈴鹿工場

所在地:三重県鈴鹿市石薬師町1472

旧東海道を振り返る

マルフクは漬物工場で漬物の味は美味しいと!

商店のブラインドにも、広重の石薬師寺の山門を描いたものが

8、一すぢの 煙をあとに のこしおきて 沖をはるかに 船はゆくなり(十歳作)

信綱かるた道

9、ふる雪の いや重け吉事 ここにして うたひあげけむ ことほぎの歌

10、

目とづれば ここに家ありき 奥の間の 机のもとに 常よりし父

11、

まりが野に 遊びし童 今し斯く 翁さびて来つ 野の草は知るや

12、ゆく秋の 大和の国の 薬師寺の 塔の上なる 一ひらの雲

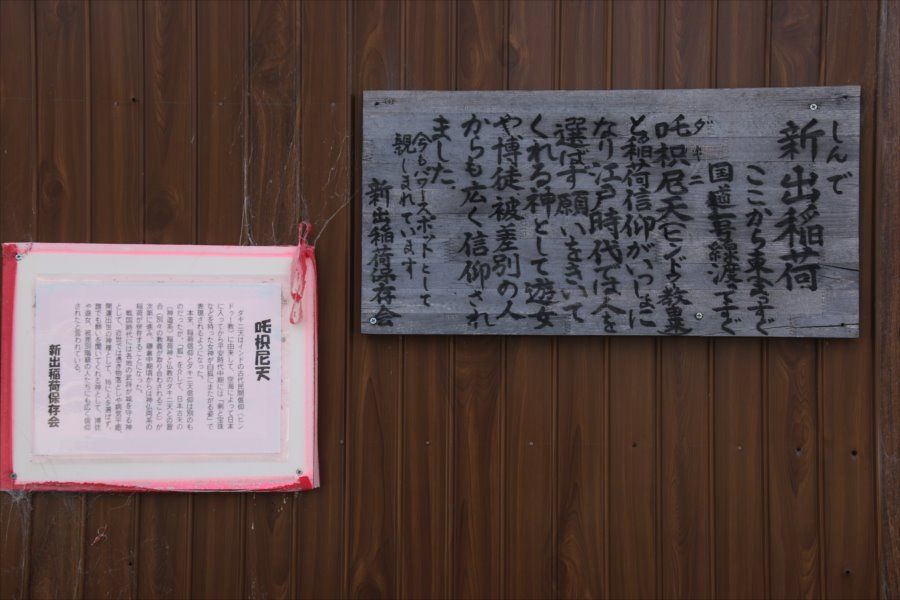

ここから東へまっすぐ国道1号線渡ってすぐ。

ダキ尼天(ヒンドウ教由来)と稲荷信仰がいっしょになり、江戸時代では人を選ばず願いをきいて

くれる神として遊女や博徒、被差別の人からも広く信仰されました。

ダキニ天はインドの古代民間信仰(ヒンドウー教)に由来して、空海によって日本に入ってから平安

時代中期には「剣と宝珠などを持った女神が白狐にまたがる姿」で表現されるようになった

11:35

式内大木神社

所在地:三重県鈴鹿市石薬師町2139

鳥居の横にあるかるたの看板を撮影する弥次さん

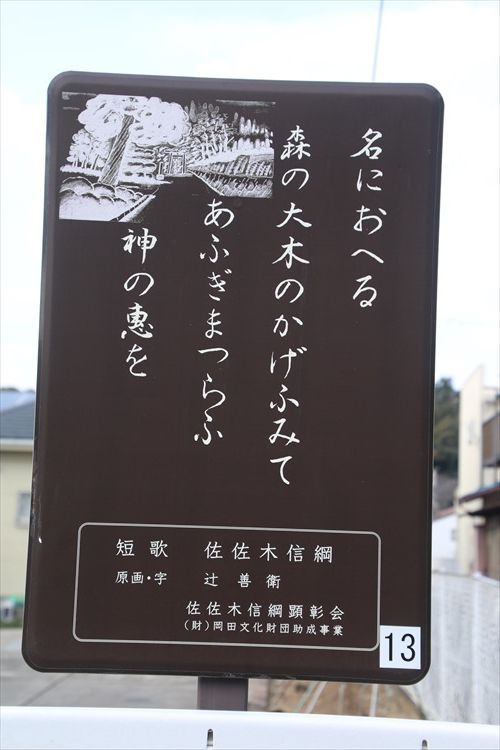

13、

名におへる 森の大木の かげふみて あふぎまつらふ 神の恵を

大木神社の境内へ

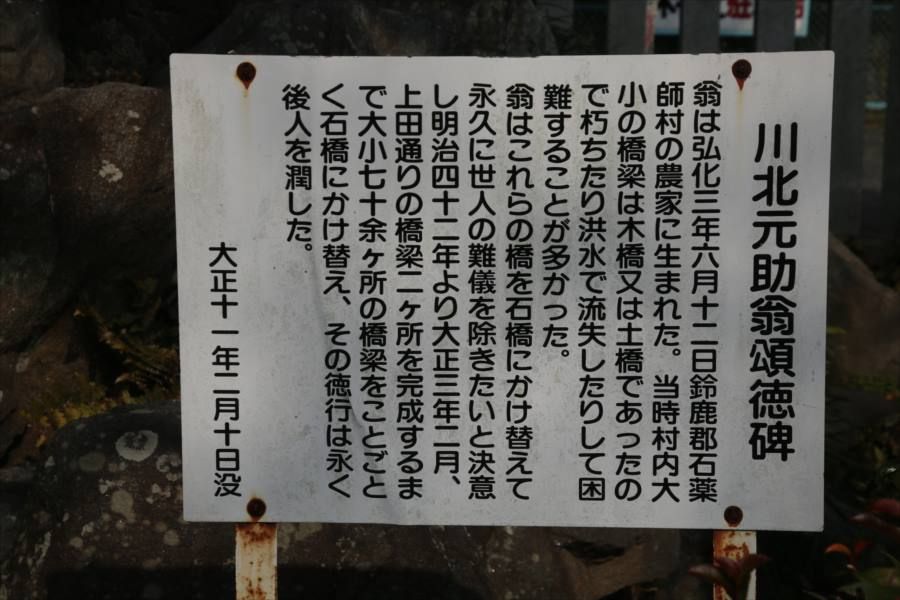

川北元助翁頒徳碑

川北元助翁頒徳碑

翁は弘化3年6月12日鈴鹿郡石薬師村の農家に生まれた。当時村内大小の橋梁は木橋又は土橋であ

ったので、朽ちたり洪水で流失したりして困難することが多かった。

翁はこれらの橋を石橋にかけ替えて、永久に世人の難儀を除きたいと決意し明治42年より大正3年

2月、上田通りの橋梁二ヶ所を完成するまで大小七十余ヶ所の橋梁をことごとく石橋にかけ替え、

その徳行は永く後人を潤した

境内へ進む

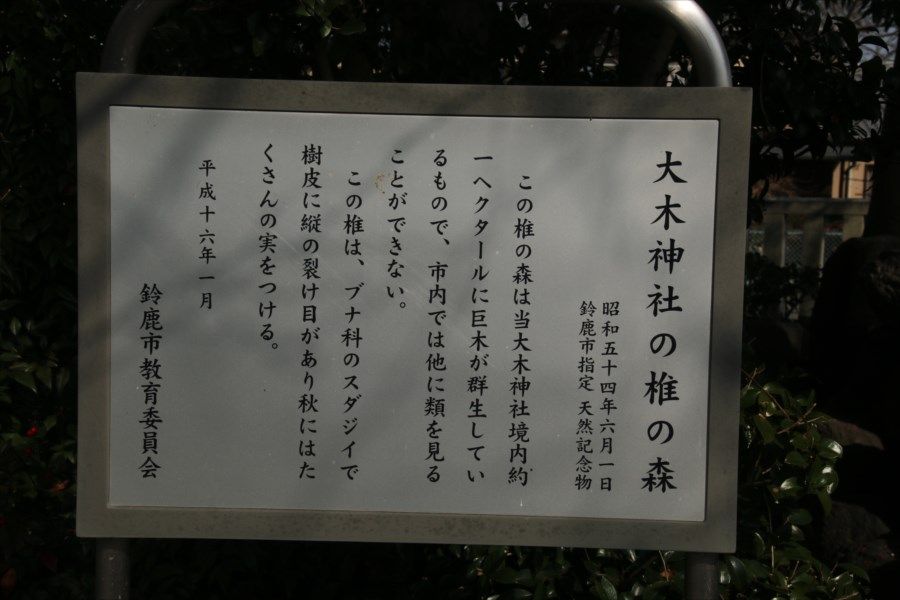

大木神社の椎の森

この椎の森は、当大木神社境内約1ヘクタールに巨木が群生しているもので、市内では他に類を見

ることができない。この椎は、ブナ科のスダジイで樹皮に縦の裂け目があり秋にはたくさんの実を

つける

大木神社

この神社は式内社といって由緒のあるお宮さんです。式内社とは延喜年間(901~922)の時代に、

すでに存在していた神社のことです。正式には「延喜式内社」といいます。

大木神社は地域の氏神(鎮守の神)であり、この地で生まれた人の土地の守り神(産土神)です。江

戸時代頃から氏神も産土神も同じ意味に使われるようになりました。

大木神社には天照大神ほか九柱の神様がおまつりされています

二の鳥居を入る。

境内は木々に覆われ鎮守の森である。約百種類の樹木や草木が混生し、その主体は椎の木である

明治天皇御差遣 延喜式内 大木神社御由緒

一、御祭神

二、延喜式内社とは

第六十代醍醐天皇の御代延喜時代、今から1080年程前作られた神社台帳に記載されている

神社を云う。

三、明治天皇勅使御参拝

明治天皇が都を京都から江戸(東京)へおうつりになり東海道を、お通りの際明治元年9月24

日勅使植松少将殿をお差し向けられ幣帛料を御献上遊ばれた名高いお宮。

四、御曹子神社(鎌倉幕府を開いた源頼朝公の弟範頼公を祀る)

古来より病気平癒を祈るに霊験あらたかなので遠近からの参拝者多く自作の弓矢を御祈祷料

に添えて奉る

拝殿の前の三の鳥居、大木神社拝殿

拝殿前に「お伊勢さま、氏神さま の神札をおうけしましょう」

山の神社

御祭神は「大山袛神(おおやまずみのかみ)」

狂い咲きのアヤメ?

造花のようですが生でした

11:44

大木神社入口の左側に立つ「忠魂碑」

日露戦争、太平洋戦争戦死者の忠魂碑

11:47

旧東海道に戻り、「東海道 石薬師宿」の札

民家の塀に「東海道五十三次 四日市」 広重画の模写 この作品は石峰

こちらも「東海道五十三次 石薬師」 広重画の模写 この作品は石峰 2001.4

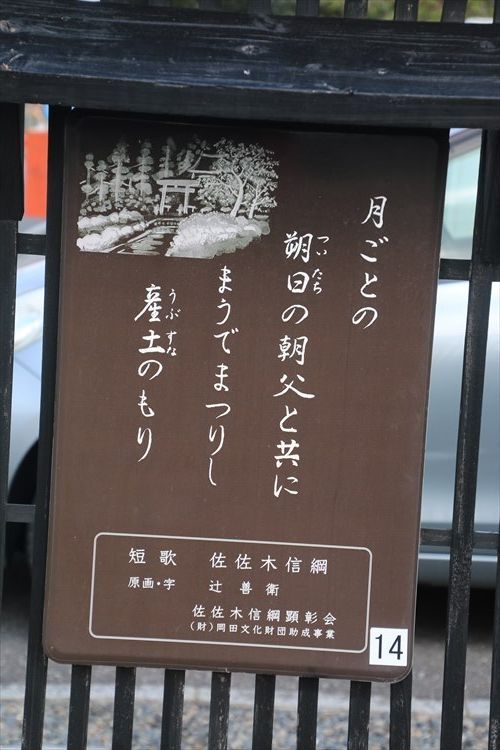

14、

月ごとの 朔日の朝 父と共に まうでまつりし 産土のもり

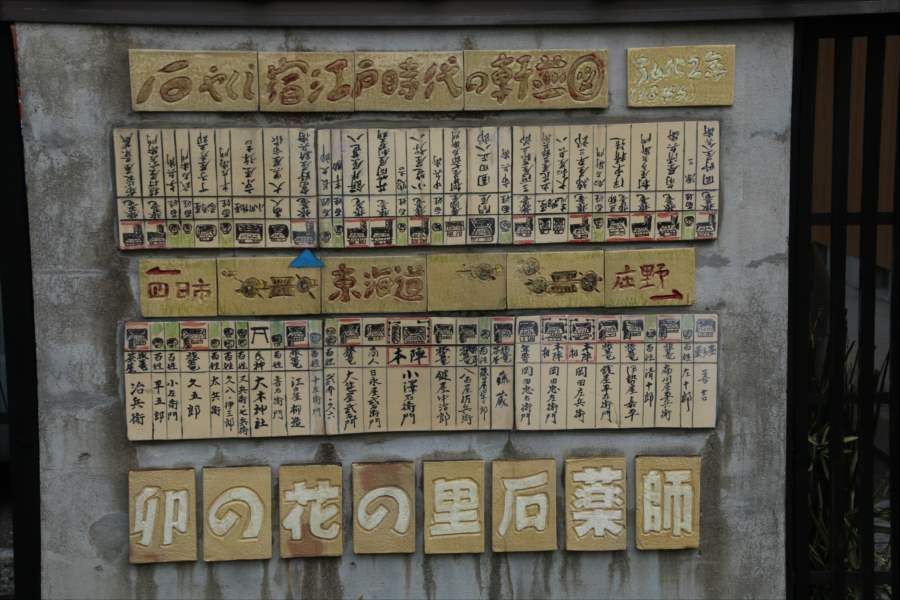

石やくし宿江戸時代の軒並図 弘化2年(1645)

15、

夕されば 近江境の 山みつつ 桐畑の隅に よく泣きゐしか

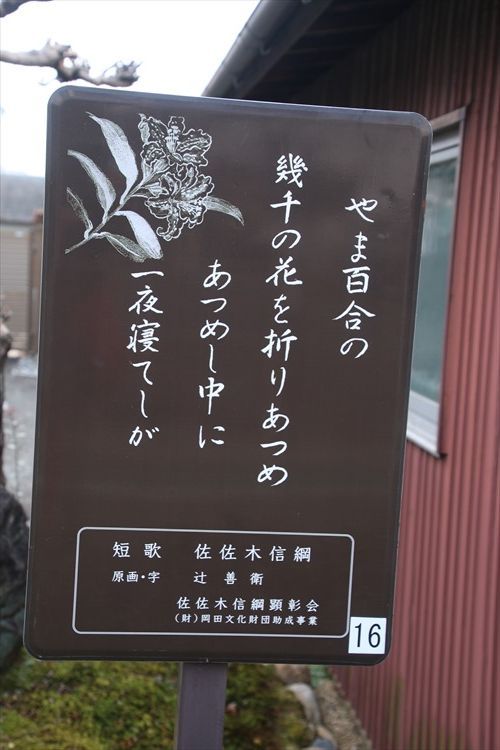

16、

やま百合の 幾千の花を 折りあつめ あつめし中に 一夜寝てしが

四日市宿~庄野宿ー続く

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25