PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

久しぶりに心拍数を挙げながら、「東の箱根峠、西の鈴鹿峠」と言われた街道の難所、

鈴鹿峠へと続く坂道を登る。

2/21(金) 10:32

先行する弥次さんが橋脚の下で休憩、暑くなったので上着を一枚脱ぎ小休止

十数分休憩して国道1号線の高架下を潜り坂を登る

10:42

片山神社からちょうど中間点か国道1号線沿いの広場へ到着、道路は上り線

10:43

ここから最後の坂を登る。

斜め左方向が「東海道鈴鹿峠」の道標。

このベンチは令和2年に贈呈と!

鈴鹿国定公園 東海道自然歩道案内

鈴鹿峠

三重県と滋賀県の県境にあり、「鈴鹿馬子唄」で名高い峠で、文化庁の「歴史の道百選」に

選定されています。東の箱根とともに東海道の難所でしたが、今は国道1号線が通り、自動車

で楽に越すことができます。峠の頂上近く自然歩道沿いに昔、山賊が道を通る旅人の姿を岩

肌に写して危害を加えたという、県の天然記念物に指定されている奇岩「鏡岩」があります

ベンチから上るとすぐに『峠道芭蕉句碑』がある。

元禄4年(1691)に刊行された、松尾芭蕉の句集『猿蓑』に詠まれた、

「ほっしんの初にこゆる鈴鹿山」の句が刻まれている

鈴鹿峠(378m)を越える初めての官道は「阿須波道」と呼ばれ、平安時代の仁和2年(886)に開通

した。八町二十七曲といわれるほど、急な曲り道の連続するこの険しい峠道は、平安時代の今昔

物語集に水銀商人が盗賊に襲われた際、飼っていた蜂の大群を呪文をとなえて呼び寄せ、山賊を

撃退したという話や、坂上田村麻呂が立烏帽子という山賊を捕らえたという話など山賊に関する

伝承が多く伝わっており、箱根峠に並ぶ東海道の難所であった。

わが身なるなむ」と詠まれている。また、江戸時代の俳人、松尾芭蕉も先の句を詠んでいる

芭蕉句碑の横の坂の上り口に『馬の水のみ場跡』

横に刻まれた「馬の水のみ鉢」

下にも刻まれていたが判読できず、綺麗に整形されているがいつ頃の製作なのか

10:52

険しい坂道を上る

10:54

鈴鹿峠山頂の『峠の茶屋跡』

芭蕉句碑下の休憩所から約10分程で登ってきたがきつかった。

鈴鹿峠山頂の伊勢と近江の国境には、松葉屋、鉄屋、伊勢屋、井筒屋、堺屋、山崎屋の六軒の

茶屋が建ち並び、峠を往来する人々でにぎわっていました。現在でも当時の茶屋の石垣が残さ

れています。

道標には、田村神社跡:10m、鏡岩:150m とあったが

山頂の左側に『田村神社舊跡』の石柱。

峠頂上には磐座と推定される「鈴鹿山の鏡岩」や、坂上田村麻呂を祀った田村神社旧跡があり

これらは峠祭祀に関わるものと考えられる。

ここで引返し『鏡岩』へは行かず

鈴鹿峠

伊勢と近江の国境をなす標高378mの峠で、東海道は三子山と高畑山の鞍部を通っています。

都が奈良盆地にあるときは、伊賀から加太峠を越え伊勢へ入る経路(後に大和街道と称す)が東海道

であった。しかし、仁和2年(886)近江から鈴鹿峠を越え伊勢へ入る阿須波道と称する新道が開か

れ、同年斎王群行がこの新道を通って伊勢神宮へ向かうよう定められたことから、この鈴鹿峠越え

が東海道の本筋となった。山賊に関する逸話がいくつもある。

また、「鈴鹿山」は伊勢国の歌枕として著名で多くの作品が残されている

10:57

伊勢国から近江国へ

峠の茶屋跡を過ぎると、伊勢と近江の国境です。ここからは急峻な峠道とは対照的ななだらかな

茶園が広がっています。その先に、18世紀前半頃に坂下宿と甲賀郡の人々によって建立された巨

大な万人講常夜灯があります。ここから田村神社を経て土山宿までおおよそ一里です

石柱は『界 右:滋賀県 近江の国 左:三重県 伊勢の国』

側面に「是より江戸まで百九里」

10:58

峠の茶屋跡を振り返り、左方向は三子山へ、石柱には「是より京まで十七里」

いろんな立札が

登山者の方へ

現在地:滋賀県甲賀市土山町山中(鈴鹿峠)

最後の難所を越え元気になる、近江に入り茶畑が広がる

11:00

万人講灯籠 常夜燈

所在地:滋賀県甲賀市土山町山中

ここまでの歩数は、17,000歩

折から京から来る人とすれ違い撮影願った

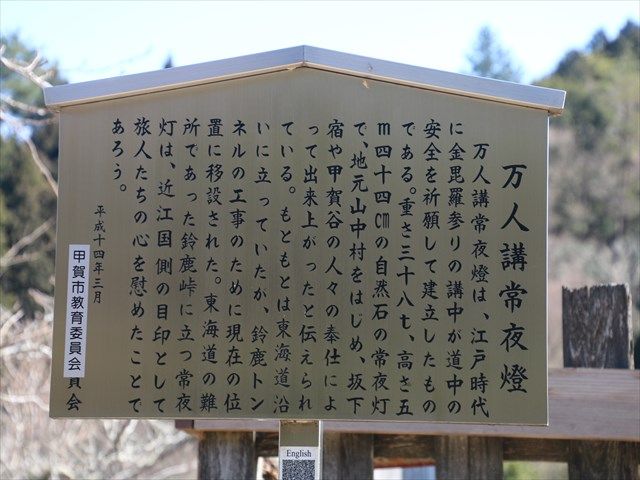

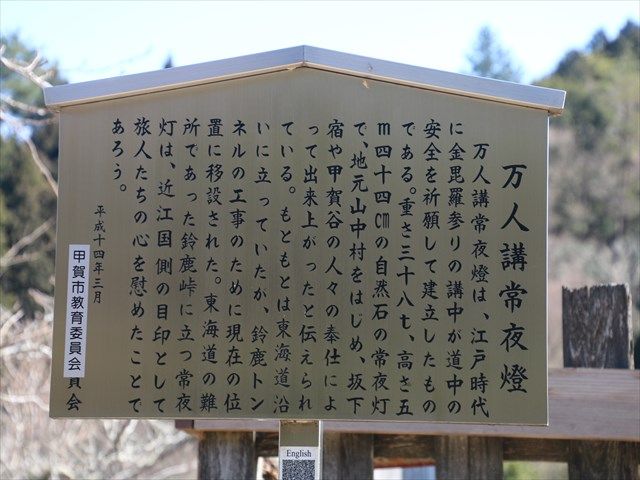

万人講常夜燈

万人講常夜燈は、江戸時代に金毘羅参りの構中が道中の安全を祈願して建立したものである。重さ

38トン、高さ5m44cmの自然石の常夜灯で、地元山中村をはじめ、坂下宿や甲賀谷の人々の奉仕

によって出来上がったと伝えられている。もともとは東海道沿いに立っていたが、鈴鹿トンネルの

工事のために現在の位置に移設された。東海道の難所であった鈴鹿峠に立つ常夜灯は、近江国側の

目印として旅人たちの心を慰めたことであろう

「金毘羅大権現」と刻まれている、座には「万人構」

金毘羅大権現 永代常夜燈

地震の震度はどのくらいまでこの姿を保持できるのか

万人講常夜燈を振り返る、常夜燈を後にして、旧東海道を進む

11:21

万人講常夜燈の下を国道1号線が走り、この辺りは上下線は分離。

この先から、滋賀県甲賀市

土山町の「農排 マンホール」

デザインは土山町のシンボル、杉、キジ、茶

旧東海道の坂道から、国道1号線を振り返る

鈴鹿トンネル 長さ 276m

11:25

ここを右に廻り、すぐに国道1号線と合流

国道1号線の下り線から鈴鹿トンネル方面、下は上り線。

右上に「万人講常夜燈」

11:34

旧東海道(国道1号線)を進む、東京日本橋から、434kmキロポスト

11:37

旧東海道(国道1号線)を進み、反対側に鳥居があったので危険な行為で横切る

石灯籠に字が刻んであったが???

鳥居の扁額もなく、嵩上げされたのか座は埋まっていた

旧東海道に戻り、振り返ると道路標識は、四日市 39km、亀山 17km

11:41

旧東海道(国道1号線:鈴鹿峠バイパス)の緩やかな坂を下る、前方左側に建物。

屋根には「山賊茶屋」の看板

建物の前には、「鈴鹿峠の馬子たちの俚謡」

のぼりくだりの おつづら馬 さても見事な 手綱染かいな 鈴をたよりに 小諸節

板は照る照る 鈴鹿は曇る 間の土山 雨が降る

まだ修復すれば営業再開できそうだが、それにしても国道1号線の通行量が少ない

11:45

前方は国道1号線の山中交差点、県道187号線との三叉路

ここまでの歩数は、19,100歩

山中交差点の手前の草むらに、地蔵

11:47

あいくるバスのバス停「熊野神社」

あいくるバス運行路線図

時刻表:(下り)貴生川駅行 7:36のみ、近江土山行、(上り)大河原行

今日はこの後、近江土山からこのバスを利用してJR草津線の寺庄駅まで利用予定

関宿~土山宿ー続く

鈴鹿峠へと続く坂道を登る。

2/21(金) 10:32

先行する弥次さんが橋脚の下で休憩、暑くなったので上着を一枚脱ぎ小休止

十数分休憩して国道1号線の高架下を潜り坂を登る

10:42

片山神社からちょうど中間点か国道1号線沿いの広場へ到着、道路は上り線

10:43

ここから最後の坂を登る。

斜め左方向が「東海道鈴鹿峠」の道標。

このベンチは令和2年に贈呈と!

鈴鹿国定公園 東海道自然歩道案内

鈴鹿峠

三重県と滋賀県の県境にあり、「鈴鹿馬子唄」で名高い峠で、文化庁の「歴史の道百選」に

選定されています。東の箱根とともに東海道の難所でしたが、今は国道1号線が通り、自動車

で楽に越すことができます。峠の頂上近く自然歩道沿いに昔、山賊が道を通る旅人の姿を岩

肌に写して危害を加えたという、県の天然記念物に指定されている奇岩「鏡岩」があります

ベンチから上るとすぐに『峠道芭蕉句碑』がある。

元禄4年(1691)に刊行された、松尾芭蕉の句集『猿蓑』に詠まれた、

「ほっしんの初にこゆる鈴鹿山」の句が刻まれている

鈴鹿峠(378m)を越える初めての官道は「阿須波道」と呼ばれ、平安時代の仁和2年(886)に開通

した。八町二十七曲といわれるほど、急な曲り道の連続するこの険しい峠道は、平安時代の今昔

物語集に水銀商人が盗賊に襲われた際、飼っていた蜂の大群を呪文をとなえて呼び寄せ、山賊を

撃退したという話や、坂上田村麻呂が立烏帽子という山賊を捕らえたという話など山賊に関する

伝承が多く伝わっており、箱根峠に並ぶ東海道の難所であった。

わが身なるなむ」と詠まれている。また、江戸時代の俳人、松尾芭蕉も先の句を詠んでいる

芭蕉句碑の横の坂の上り口に『馬の水のみ場跡』

横に刻まれた「馬の水のみ鉢」

下にも刻まれていたが判読できず、綺麗に整形されているがいつ頃の製作なのか

10:52

険しい坂道を上る

10:54

鈴鹿峠山頂の『峠の茶屋跡』

芭蕉句碑下の休憩所から約10分程で登ってきたがきつかった。

鈴鹿峠山頂の伊勢と近江の国境には、松葉屋、鉄屋、伊勢屋、井筒屋、堺屋、山崎屋の六軒の

茶屋が建ち並び、峠を往来する人々でにぎわっていました。現在でも当時の茶屋の石垣が残さ

れています。

道標には、田村神社跡:10m、鏡岩:150m とあったが

山頂の左側に『田村神社舊跡』の石柱。

峠頂上には磐座と推定される「鈴鹿山の鏡岩」や、坂上田村麻呂を祀った田村神社旧跡があり

これらは峠祭祀に関わるものと考えられる。

ここで引返し『鏡岩』へは行かず

鈴鹿峠

伊勢と近江の国境をなす標高378mの峠で、東海道は三子山と高畑山の鞍部を通っています。

都が奈良盆地にあるときは、伊賀から加太峠を越え伊勢へ入る経路(後に大和街道と称す)が東海道

であった。しかし、仁和2年(886)近江から鈴鹿峠を越え伊勢へ入る阿須波道と称する新道が開か

れ、同年斎王群行がこの新道を通って伊勢神宮へ向かうよう定められたことから、この鈴鹿峠越え

が東海道の本筋となった。山賊に関する逸話がいくつもある。

また、「鈴鹿山」は伊勢国の歌枕として著名で多くの作品が残されている

10:57

伊勢国から近江国へ

峠の茶屋跡を過ぎると、伊勢と近江の国境です。ここからは急峻な峠道とは対照的ななだらかな

茶園が広がっています。その先に、18世紀前半頃に坂下宿と甲賀郡の人々によって建立された巨

大な万人講常夜灯があります。ここから田村神社を経て土山宿までおおよそ一里です

石柱は『界 右:滋賀県 近江の国 左:三重県 伊勢の国』

側面に「是より江戸まで百九里」

10:58

峠の茶屋跡を振り返り、左方向は三子山へ、石柱には「是より京まで十七里」

いろんな立札が

登山者の方へ

現在地:滋賀県甲賀市土山町山中(鈴鹿峠)

最後の難所を越え元気になる、近江に入り茶畑が広がる

11:00

万人講灯籠 常夜燈

所在地:滋賀県甲賀市土山町山中

ここまでの歩数は、17,000歩

折から京から来る人とすれ違い撮影願った

万人講常夜燈

万人講常夜燈は、江戸時代に金毘羅参りの構中が道中の安全を祈願して建立したものである。重さ

38トン、高さ5m44cmの自然石の常夜灯で、地元山中村をはじめ、坂下宿や甲賀谷の人々の奉仕

によって出来上がったと伝えられている。もともとは東海道沿いに立っていたが、鈴鹿トンネルの

工事のために現在の位置に移設された。東海道の難所であった鈴鹿峠に立つ常夜灯は、近江国側の

目印として旅人たちの心を慰めたことであろう

「金毘羅大権現」と刻まれている、座には「万人構」

金毘羅大権現 永代常夜燈

地震の震度はどのくらいまでこの姿を保持できるのか

万人講常夜燈を振り返る、常夜燈を後にして、旧東海道を進む

11:21

万人講常夜燈の下を国道1号線が走り、この辺りは上下線は分離。

この先から、滋賀県甲賀市

土山町の「農排 マンホール」

デザインは土山町のシンボル、杉、キジ、茶

旧東海道の坂道から、国道1号線を振り返る

鈴鹿トンネル 長さ 276m

11:25

ここを右に廻り、すぐに国道1号線と合流

国道1号線の下り線から鈴鹿トンネル方面、下は上り線。

右上に「万人講常夜燈」

11:34

旧東海道(国道1号線)を進む、東京日本橋から、434kmキロポスト

11:37

旧東海道(国道1号線)を進み、反対側に鳥居があったので危険な行為で横切る

石灯籠に字が刻んであったが???

鳥居の扁額もなく、嵩上げされたのか座は埋まっていた

旧東海道に戻り、振り返ると道路標識は、四日市 39km、亀山 17km

11:41

旧東海道(国道1号線:鈴鹿峠バイパス)の緩やかな坂を下る、前方左側に建物。

屋根には「山賊茶屋」の看板

建物の前には、「鈴鹿峠の馬子たちの俚謡」

のぼりくだりの おつづら馬 さても見事な 手綱染かいな 鈴をたよりに 小諸節

板は照る照る 鈴鹿は曇る 間の土山 雨が降る

まだ修復すれば営業再開できそうだが、それにしても国道1号線の通行量が少ない

11:45

前方は国道1号線の山中交差点、県道187号線との三叉路

ここまでの歩数は、19,100歩

山中交差点の手前の草むらに、地蔵

11:47

あいくるバスのバス停「熊野神社」

あいくるバス運行路線図

時刻表:(下り)貴生川駅行 7:36のみ、近江土山行、(上り)大河原行

今日はこの後、近江土山からこのバスを利用してJR草津線の寺庄駅まで利用予定

関宿~土山宿ー続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.