PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

延べ日数29日目の弥次喜多道中記です。

今日は午後から天気が崩れるとのことで雨具を用意して出かけることに。

2/22(土) 6:24

グリーンヒルサントピア

所在地:滋賀県甲賀市水口町北内貴1-1

朝食前に外へ出ると多少肌寒かった

6時半から朝食、7時10分にJR貴生川駅までのタクシーを依頼する

朝から酒のつまみか?

朝食後、愛車をホテルへ預けタクシーでJR貴生川駅へ。

7:15

JR貴生川駅前のバス停、昨夕もここへ降り立った

7:30発のバスに乗車、今日は土曜日で休日乗客も少なく近江土山駅ターミナルへ

7:59

バスは国道1号線を鈴鹿峠方面へ、またこの道を歩いて帰ってくるのだと思いながら進む、

昨夜JR関駅から車で走った道でもある

国道1号線の土山支所前交差点にある『平成万人灯』

自然石の石灯籠では日本一の大きさで、国道を往来する人々の安全を願っている。

石種:白御影石、高さ:9.33m(基礎上)、重さ:156.8トン

土山支所前交差点

平成万人灯は、夜間は火袋が点灯すると同時にライトアップされ、街道を往来する車や人達の道

8:03

近江土山駅バスターミナルへ到着

8:07

伝馬館から旧東海道へ

開店の店の屋号は『八百屋』で今でも八百屋

8:08

右側は家がないが屋号は『平野屋 善右衛門跡』『大内屋跡』

右手前の『平野屋 善右衛門跡』

右手二番目の『大内屋跡』

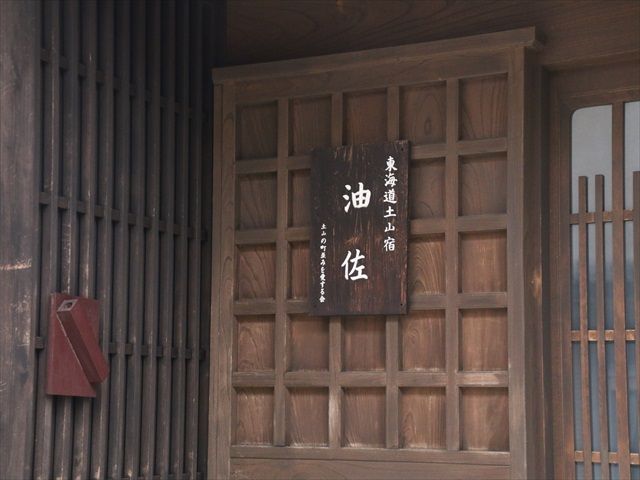

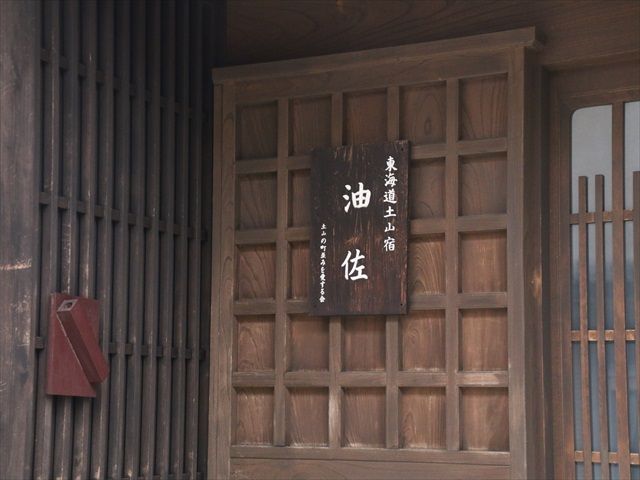

しっかり修復保存されている屋号の『油左』

間口が広い古民家

何を扱っていたのか

屋号の『油左』の西側に『問屋宅跡』の石柱が立つ

土山宿問屋宅跡

近世の宿場で、人馬の継立や公用旅行者の休泊施設の差配などの宿駅業務を行うのが宿役人で

ある。問屋はその管理運営を取りしきった宿役人の責任者のことで、宿に一名から数名程度お

り庄屋などを兼務するものであった。宿役人には、問屋のほかに年寄・帳付・馬指・人足指な

どがあり問屋場で業務を行っていた。

土山宿は、東海道をはさんで北土山村・南土山村の二村が並立する二つの行政組織が存在した。

土山宿の問屋は、この両村をまとめて宿駅業務を運営していく重要な役割を果たした

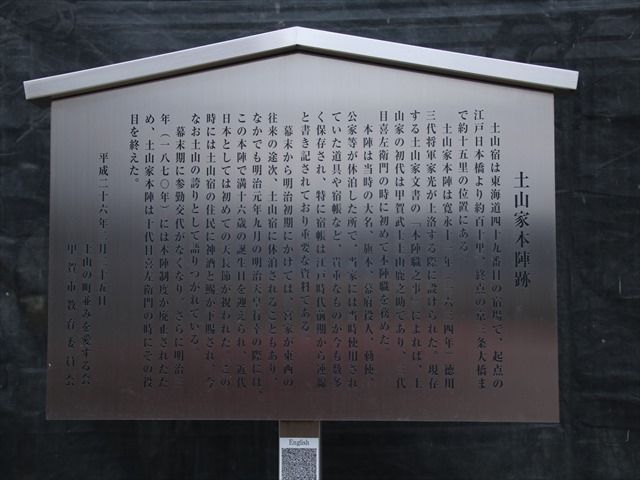

修復中の建物の前に石柱は『土山宿本陣跡』

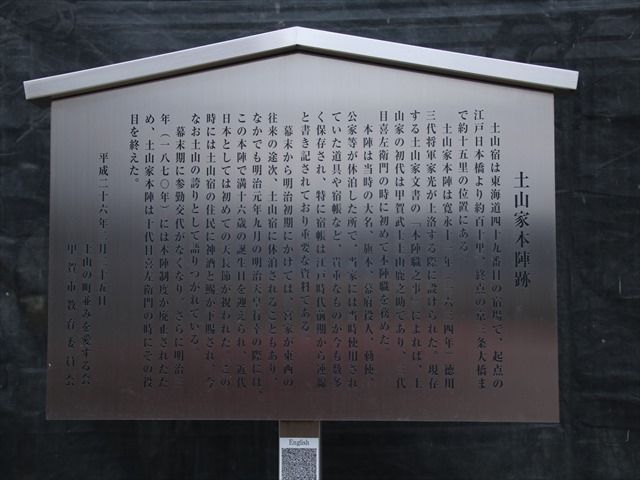

土山家本陣跡

土山宿は東海道49番目の宿場で、起点の江戸日本橋より約110里、終点の京三条大橋まで約15里

の位置にある。土山家本陣は寛永11年(1634)徳川三代将軍家光が上洛する際に設けられた。現存

する土山家文書の「本陣職之事」によれば、土山家の初代は甲賀武士土山鹿之助であり。三代目

喜左衛門の時に初めて本陣職を務めた。本陣は当時の大名、・・・・・中略・・・・・・、当家

には当時使用されていた道具や宿帳など、貴重なものが今も数多く保存され、特に宿帳は江戸時

代前期から連綿と書き記されており重要な資料である。

幕末から明治初期にかけては、宮家が東西の往来の途次、土山宿に休泊されることもあり、なか

でも明治元年9月の明治天皇行幸の際には、この本陣で満16歳の誕生日を迎えられ、近代日本と

しては初めての天長節が祝われた。この時には土山宿の住民に神酒と鯣(するめ)が下賜され、今

なお土山の誇りとして語りつがれている。

幕末期に参勤交代がなくなり、さらに明治3年(1870)には本陣制度が廃止されたため、土山家本

陣は十代目喜左衛門の時にその役目を終えた

今でも「土山」の表札

土山宿に二軒あった本陣のひとつ土山本陣は、東海道に現存する三本陣のなかで、子孫が住んで

いる唯一の本陣である

8:11

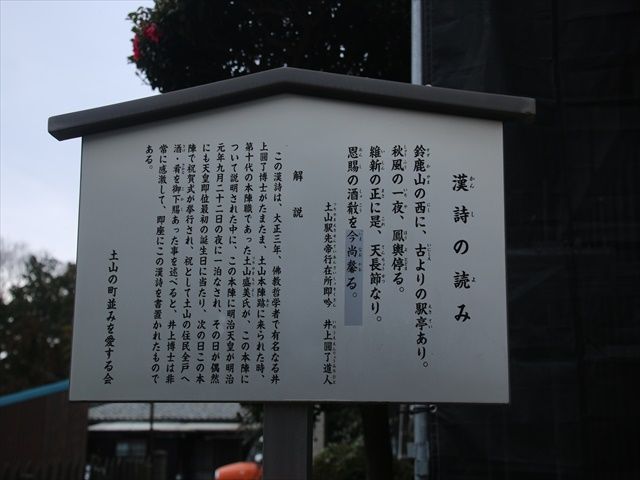

土山本陣の西側に『明治天皇聖跡』

石碑には漢詩(明治天皇誕生日祝いに関する)が刻まれている

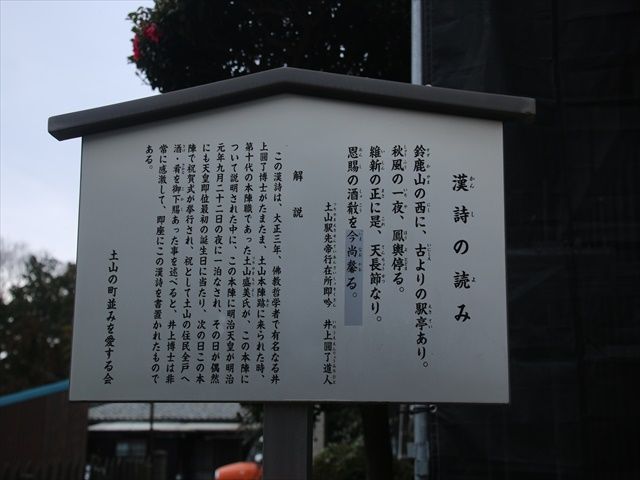

漢詩の読み

石碑の漢詩は、大正3年佛教哲学者で有名なる井上圓了博士がたまたま、土山本陣跡に来られた

時、第十代の本陣職であった土山盛美氏が、この本陣について説明された中に、この本陣に明治

天皇が明治元年9月22日の夜に一泊なされ、その日が偶然にも天皇即位最初の誕生日に当たり、

次の日この本陣で祝賀式が挙行され、祝として土山の住民全戸へ酒・肴を御下賜あった事を述べ

ると、井上博士は非常に感激して、即座にこの漢詩を書置かれたものである

街道左側には『旅籠 俵屋 跡』の石柱

続いて『山形屋 跡』の石柱、右前方にも

石柱は『旅籠 近江屋 跡』

旅籠が多いが飯盛女はいなかったと

土山中央公民館・お茶のみホール

所在地:滋賀県甲賀市土山町南土山甲406

旗を上げて撮影の弥次さん『旅籠 山田屋 跡』

8:17

土山中央公民館前の『林羅山の漢詩』

石碑の説明板

作者、林羅山は徳川幕府に仕えた江戸前期の儒学者で、号を道春という。

家康没後の元和2年(1616)、羅山34歳のとき、江戸を出発し、東海道を経て故郷の京都へ向かう。

この詩は、途中の土山で詠んだもので、この間の紀行文『丙辰紀行』に掲載されており、その前

文に「『釋詁毛傳』などに石山を土の山とよみ、土山を石の山とよむことを思いて」この詩を詠

んだとある

館内の展示品

土山中央公民館を出て

8:19

土山宿町並み案内図

現在地は、黄色の矢印『大黒屋公園』手前

東海道五拾三次 土山 春の雨

日野屋

石柱は『旅籠 中嶋屋 跡』

8:20

古民家は『岩田屋 跡』

土山宿~水口宿ー続く

今日は午後から天気が崩れるとのことで雨具を用意して出かけることに。

2/22(土) 6:24

グリーンヒルサントピア

所在地:滋賀県甲賀市水口町北内貴1-1

朝食前に外へ出ると多少肌寒かった

6時半から朝食、7時10分にJR貴生川駅までのタクシーを依頼する

朝から酒のつまみか?

朝食後、愛車をホテルへ預けタクシーでJR貴生川駅へ。

7:15

JR貴生川駅前のバス停、昨夕もここへ降り立った

7:30発のバスに乗車、今日は土曜日で休日乗客も少なく近江土山駅ターミナルへ

7:59

バスは国道1号線を鈴鹿峠方面へ、またこの道を歩いて帰ってくるのだと思いながら進む、

昨夜JR関駅から車で走った道でもある

国道1号線の土山支所前交差点にある『平成万人灯』

自然石の石灯籠では日本一の大きさで、国道を往来する人々の安全を願っている。

石種:白御影石、高さ:9.33m(基礎上)、重さ:156.8トン

土山支所前交差点

平成万人灯は、夜間は火袋が点灯すると同時にライトアップされ、街道を往来する車や人達の道

8:03

近江土山駅バスターミナルへ到着

8:07

伝馬館から旧東海道へ

開店の店の屋号は『八百屋』で今でも八百屋

8:08

右側は家がないが屋号は『平野屋 善右衛門跡』『大内屋跡』

右手前の『平野屋 善右衛門跡』

右手二番目の『大内屋跡』

しっかり修復保存されている屋号の『油左』

間口が広い古民家

何を扱っていたのか

屋号の『油左』の西側に『問屋宅跡』の石柱が立つ

土山宿問屋宅跡

近世の宿場で、人馬の継立や公用旅行者の休泊施設の差配などの宿駅業務を行うのが宿役人で

ある。問屋はその管理運営を取りしきった宿役人の責任者のことで、宿に一名から数名程度お

り庄屋などを兼務するものであった。宿役人には、問屋のほかに年寄・帳付・馬指・人足指な

どがあり問屋場で業務を行っていた。

土山宿は、東海道をはさんで北土山村・南土山村の二村が並立する二つの行政組織が存在した。

土山宿の問屋は、この両村をまとめて宿駅業務を運営していく重要な役割を果たした

修復中の建物の前に石柱は『土山宿本陣跡』

土山家本陣跡

土山宿は東海道49番目の宿場で、起点の江戸日本橋より約110里、終点の京三条大橋まで約15里

の位置にある。土山家本陣は寛永11年(1634)徳川三代将軍家光が上洛する際に設けられた。現存

する土山家文書の「本陣職之事」によれば、土山家の初代は甲賀武士土山鹿之助であり。三代目

喜左衛門の時に初めて本陣職を務めた。本陣は当時の大名、・・・・・中略・・・・・・、当家

には当時使用されていた道具や宿帳など、貴重なものが今も数多く保存され、特に宿帳は江戸時

代前期から連綿と書き記されており重要な資料である。

幕末から明治初期にかけては、宮家が東西の往来の途次、土山宿に休泊されることもあり、なか

でも明治元年9月の明治天皇行幸の際には、この本陣で満16歳の誕生日を迎えられ、近代日本と

しては初めての天長節が祝われた。この時には土山宿の住民に神酒と鯣(するめ)が下賜され、今

なお土山の誇りとして語りつがれている。

幕末期に参勤交代がなくなり、さらに明治3年(1870)には本陣制度が廃止されたため、土山家本

陣は十代目喜左衛門の時にその役目を終えた

今でも「土山」の表札

土山宿に二軒あった本陣のひとつ土山本陣は、東海道に現存する三本陣のなかで、子孫が住んで

いる唯一の本陣である

8:11

土山本陣の西側に『明治天皇聖跡』

石碑には漢詩(明治天皇誕生日祝いに関する)が刻まれている

漢詩の読み

石碑の漢詩は、大正3年佛教哲学者で有名なる井上圓了博士がたまたま、土山本陣跡に来られた

時、第十代の本陣職であった土山盛美氏が、この本陣について説明された中に、この本陣に明治

天皇が明治元年9月22日の夜に一泊なされ、その日が偶然にも天皇即位最初の誕生日に当たり、

次の日この本陣で祝賀式が挙行され、祝として土山の住民全戸へ酒・肴を御下賜あった事を述べ

ると、井上博士は非常に感激して、即座にこの漢詩を書置かれたものである

街道左側には『旅籠 俵屋 跡』の石柱

続いて『山形屋 跡』の石柱、右前方にも

石柱は『旅籠 近江屋 跡』

旅籠が多いが飯盛女はいなかったと

土山中央公民館・お茶のみホール

所在地:滋賀県甲賀市土山町南土山甲406

旗を上げて撮影の弥次さん『旅籠 山田屋 跡』

8:17

土山中央公民館前の『林羅山の漢詩』

石碑の説明板

作者、林羅山は徳川幕府に仕えた江戸前期の儒学者で、号を道春という。

家康没後の元和2年(1616)、羅山34歳のとき、江戸を出発し、東海道を経て故郷の京都へ向かう。

この詩は、途中の土山で詠んだもので、この間の紀行文『丙辰紀行』に掲載されており、その前

文に「『釋詁毛傳』などに石山を土の山とよみ、土山を石の山とよむことを思いて」この詩を詠

んだとある

館内の展示品

土山中央公民館を出て

8:19

土山宿町並み案内図

現在地は、黄色の矢印『大黒屋公園』手前

東海道五拾三次 土山 春の雨

日野屋

石柱は『旅籠 中嶋屋 跡』

8:20

古民家は『岩田屋 跡』

土山宿~水口宿ー続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.