PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

泉福寺・日吉神社から旧東海道を進む。

3/21(土) 9:08

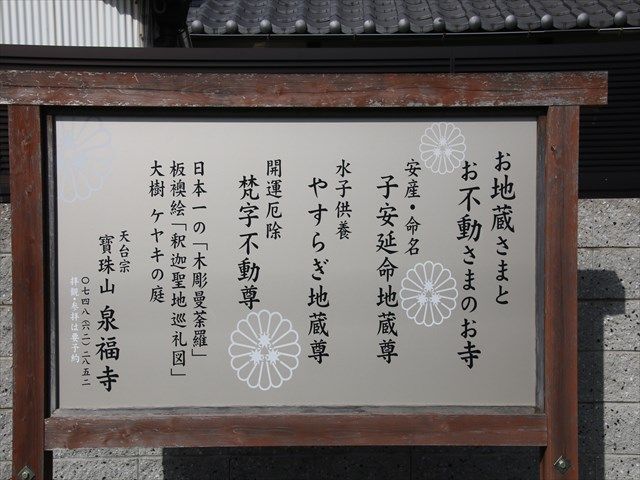

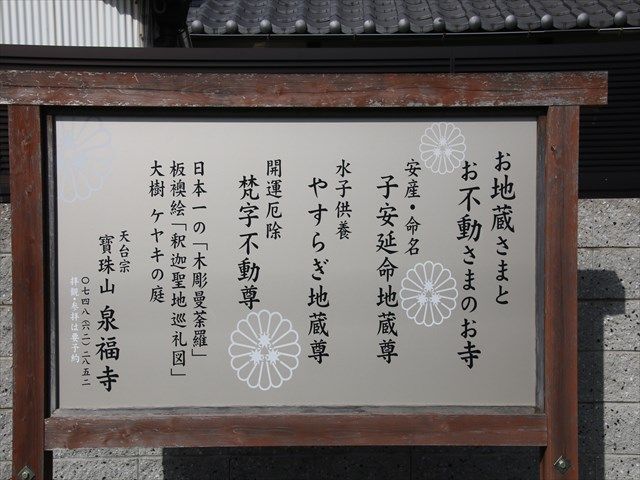

泉福寺は、「お地蔵さまとお不動さまのお寺」

泉福寺・日吉神社境内

水口町の古木・名木「カヤ(イチイ科)」

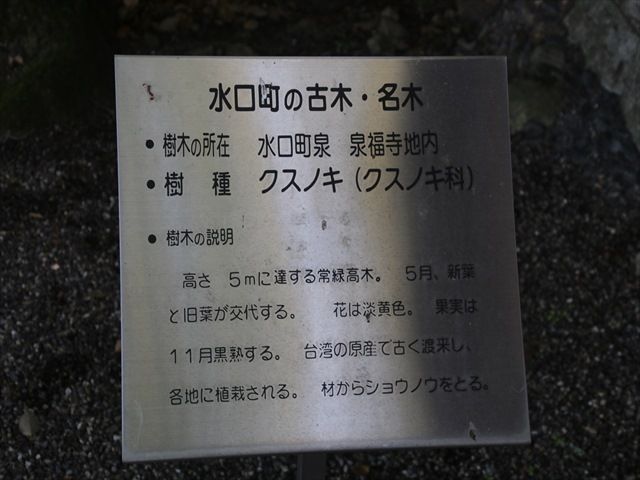

本堂前に水口町の古木・名木があり左に「カヤ」、右に「クスノキ」

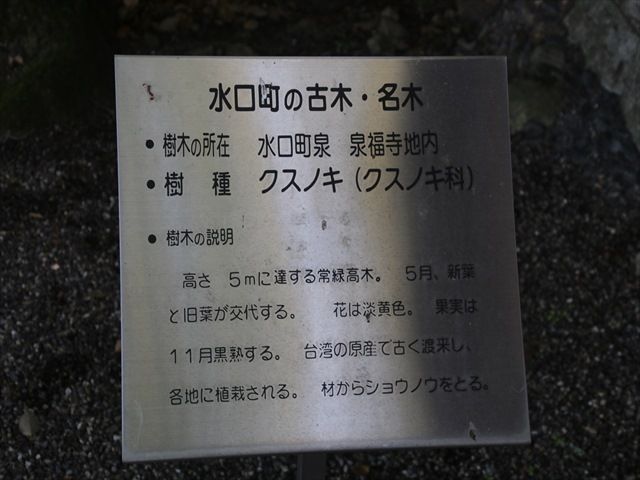

水口町の古木・名木

・樹木の所在:水口町泉 泉福寺地内

・樹 種:クスノキ(クスノキ科)

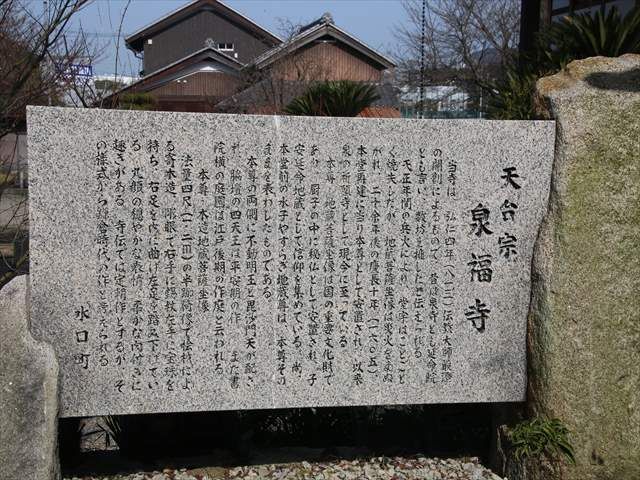

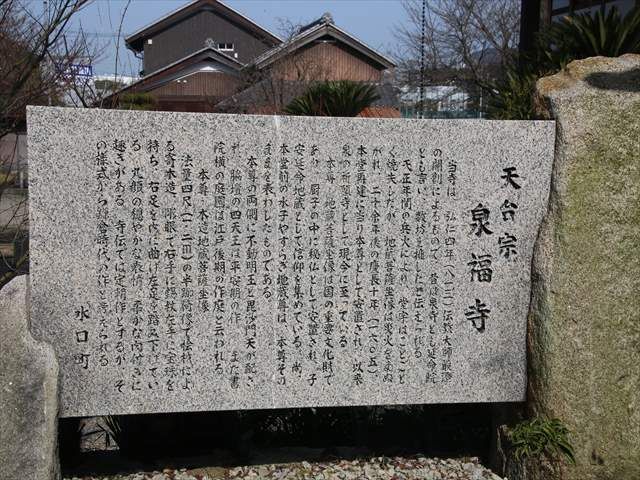

天台宗 泉福寺

当寺は、弘仁4年(813)伝教大師最澄の開創によるもので、昔は泉寺とも延命院とも言い、数坊を

擁したと伝えられる。天正年間の兵火により、堂宇はことごとく焼失したが、地蔵菩薩坐像は災火

をまぬがれ、20余年後の慶長10年(1605)本堂再建に当り本尊として安置され、以来泉の祈願寺と

して現今に至っている。本尊 地蔵菩薩坐像は国の重要文化財であり、厨子の中に秘仏として安置

され、子安延命地蔵として信仰を集めている。尚、本堂前の水子やすらぎ地蔵尊は、本尊そのまま

を表わしたものである。

本尊の両側に不動明王と毘沙門天が配され、脇壇の四天王は平安期の作。また書院横の庭園は江戸

後期の作庭と云われる。 本尊・木造地蔵菩薩坐像

泉福寺本堂前からの境内、左側に「日吉神社」

泉福寺本堂

扁額の「梵字不動尊」

拝殿、エノキ、手水舎、山門

山門から左に「カヤ」、右に「クスノキ」

9:15

松並木が残る旧東海道を進む

五重相伝の幟

9:17

泉川に架かる「舞込橋」、左側に道標「横田渡」へ

舞込橋から泉川の下流、河川敷に草が生え川幅を塞いでいる

日吉神社 御旅所、舞込橋を振り返る

9:19

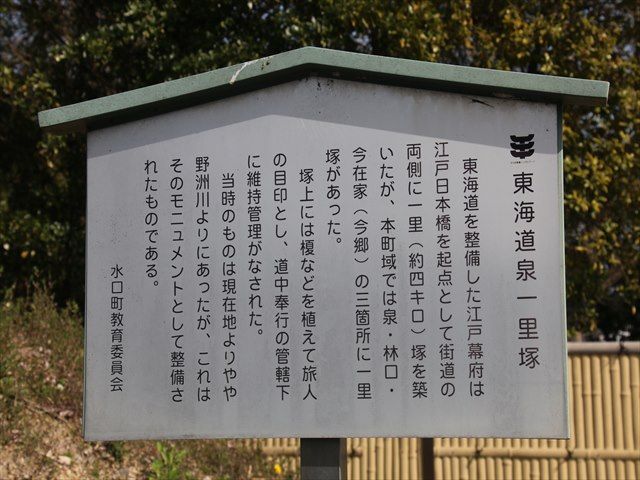

舞込橋を渡ると前方に『泉一里塚』。

一里塚の後ろに地蔵堂、ここまでの今日の歩数は、9,600歩

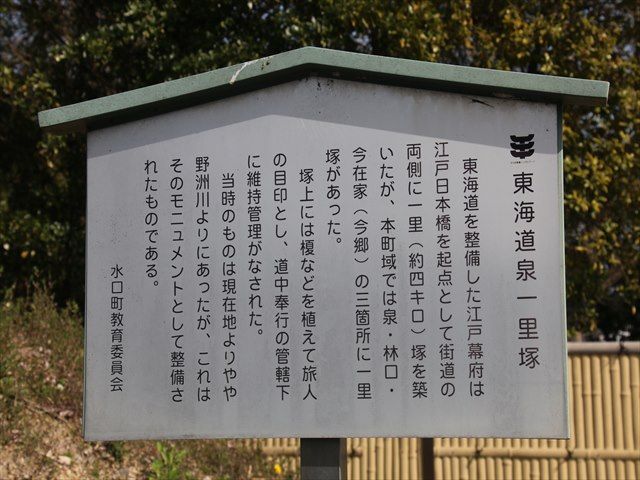

東海道を整備した江戸幕府は江戸日本橋を起点として街道の両側に一里(約4キロ)塚を築いたが、

本町域では泉・林口・今在家(今郷)の三箇所に一里塚があった。

塚上には榎などを植えて旅人の目印とし、道中奉行の管轄下に維持管理がなされた。当時のもの

は現在地よりやや野洲川よりにあったが、これはそのモニュメントとして整備されたものである

泉一里塚を振り返る

9:21

東海道横田の渡し跡

野洲川は昔は横田川と呼ばれ、支流の杣川(そまがわ)と合流するため流れが速く旅人を悩ませた。

横田川の渡河は幕府の管理下に置かれ、通年の架橋は禁止された。増水期の3月から9月は船渡し、

渇水期の10月から2月は仮橋を設けた。四艘の船が配備され、渡船の業務は和泉村に課され、渡し

賃を取って維持管理させた

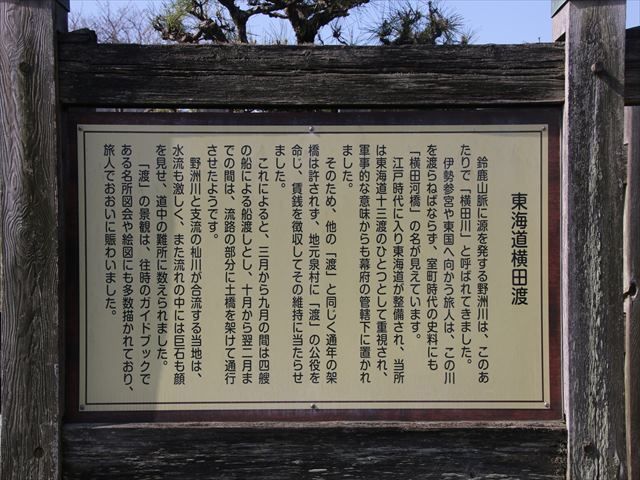

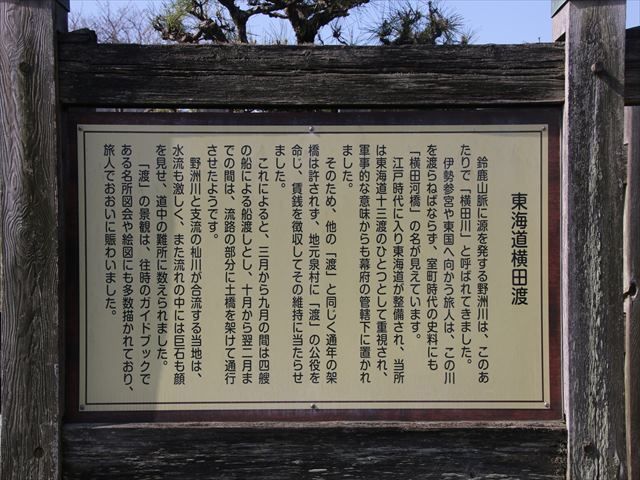

東海道横田渡

鈴鹿川に源を発する野洲川は、このあたりで「横田川」と呼ばれてきました。

伊勢神宮や東国へ向かう旅人は、この川を渡らねばならず、室町時代の資料にも「横田河橋」の

名が見えています。江戸時代に入り東海道が整備され、当所は東海道十三渡のひとつとして重視

され、軍事的な意味からも幕府の管轄下に置かれました

明治24年、泉・三雲間を結ぶ長大な板橋が架けられた時の、石垣の橋台の一部

【横田橋の歴史】・・・・・上下の字が一部解読不可能に!

横田橋の名は、寛正2年(1461)5月24日の室町幕府奉行人??(山中文書)に「酒人郷横田??橋」

として見えるのが早く、京都??芳寺によって橋賃が徴収されていたことが知られています。

江戸時代には、東海道の「渡」のひとつとして幕府の管轄下におかれ、渇水期い土橋が架けられ

たほかは、船渡しとなっていました。

明治24年、泉・三雲間を結ぶ長大な板橋が架けられました。この石垣は当時の橋台の一部です。

その後、昭和4年には下流に橋が移され、同27年には国道1号線の敷設によって現在の横田橋へと

推移しました

対岸を望む

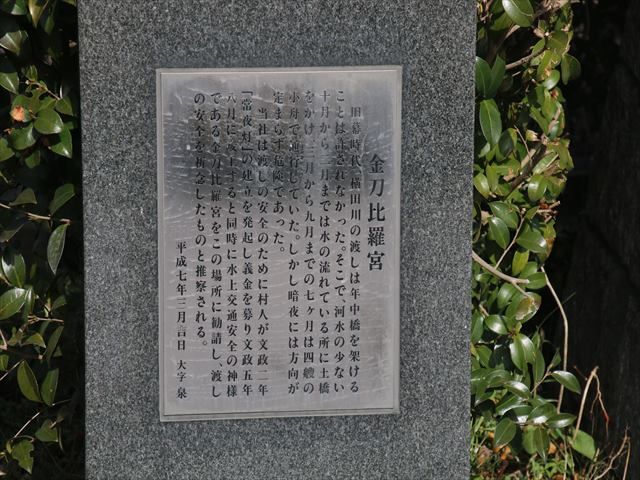

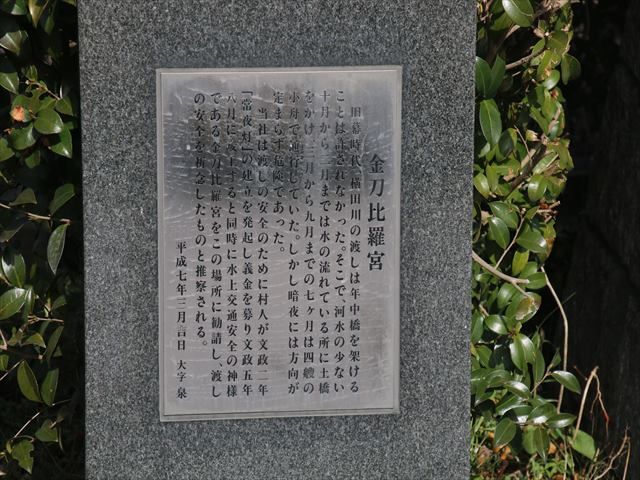

渡し場跡の隅に『金刀比羅宮』

旧幕時代、横田川の渡しは年中橋を架けることは許されなかった。そこで、川水の少ない10月から

2月までは水の流れている所に土橋を架け、3月から9月までの七ヶ月は四艘の小舟で通行していた。

しかし暗夜には方向が定まらず危険であった。

当社は渡しの安全のために村人が文政2年「常夜灯」の建立を発起し義金を募り文政5年8月に竣工

すると同時に水上交通安全の神様である金刀比羅宮をこの場所に勧請し、渡しの安全を祈念したも

のと推察される

東海道横田の渡し跡

右側の建物はユニークなトイレでした

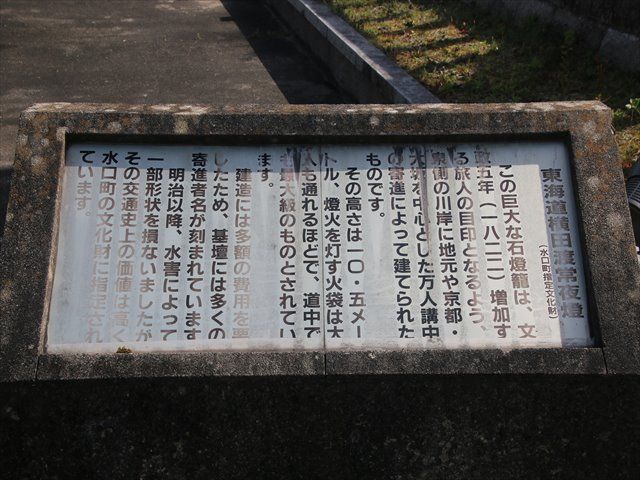

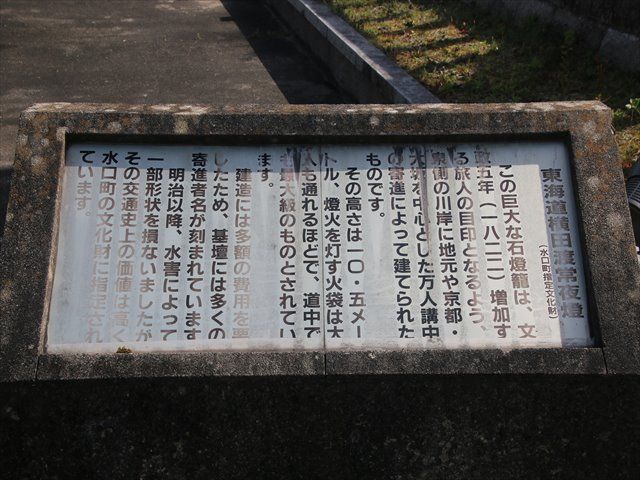

東海道横田渡常夜燈

この巨大な石燈籠は、文政5年(1822)増加する旅人の目印となるよう、泉側の川岸に地元や京都

・大坂を中心とした万人講中の寄進によって建てられたものです。

その高さは10.5メートル、燈火を灯す火袋は大人も通れるほどで、道中でも最大級のものとされ

ています。建造には多額の費用を要したため、基壇には多くの寄進者名が刻まれています。

明治以降、水害によって一部形状を損ないましたが、その交通史上の価値は高く水口町の文化財

に指定されています

9:25

渡し場跡から、野洲川の下流にある横田橋。

昭和4年に下流側に橋が移され、同27年には国道1号線(現在は県道13号線)の敷設によって現在の

横田橋へと推移した

横田の渡し跡から旧東海道(迂回路)を進む

9:30

国道1号線の泉西交差点、交差点の先から湖南市に入る

只今の気温「13℃」、国道1号線(栗東水口道路)は右方向へ

今夕、JR貴生川駅から草津への途中ここを走るのだ

日本橋から、456.5kmのキロポスト

この先歩道なし「歩道橋をご利用下さい」の案内板

9:35

朝国横断歩道橋からの、野洲川に架かる横田橋。

横田の渡し場は、昭和4年にこの場所に橋が移され、同27年には国道1号線(現在は県道13号線)

の敷設によって現在の横田橋へと推移した。橋を渡るとJR三雲駅に至る

朝国交差点を渡り、横田橋へ。

夏の風物詩「近江下田なす」の看板、どんな味がするのか

横田橋を渡る、下流側のこの杭は何?

杭をズームアップ

現横田橋は平成14年(2002)3月に竣工しているので以前の橋の橋脚か?

野洲川の上流側、先程の『横田の渡し跡』方向を望む

9:39

横田橋の上にあったキロポストは日本橋から、457km

キロポストは国道1号線となっているが現在は県道13号線である

水口宿~石部宿 -続く

3/21(土) 9:08

泉福寺は、「お地蔵さまとお不動さまのお寺」

泉福寺・日吉神社境内

水口町の古木・名木「カヤ(イチイ科)」

本堂前に水口町の古木・名木があり左に「カヤ」、右に「クスノキ」

水口町の古木・名木

・樹木の所在:水口町泉 泉福寺地内

・樹 種:クスノキ(クスノキ科)

天台宗 泉福寺

当寺は、弘仁4年(813)伝教大師最澄の開創によるもので、昔は泉寺とも延命院とも言い、数坊を

擁したと伝えられる。天正年間の兵火により、堂宇はことごとく焼失したが、地蔵菩薩坐像は災火

をまぬがれ、20余年後の慶長10年(1605)本堂再建に当り本尊として安置され、以来泉の祈願寺と

して現今に至っている。本尊 地蔵菩薩坐像は国の重要文化財であり、厨子の中に秘仏として安置

され、子安延命地蔵として信仰を集めている。尚、本堂前の水子やすらぎ地蔵尊は、本尊そのまま

を表わしたものである。

本尊の両側に不動明王と毘沙門天が配され、脇壇の四天王は平安期の作。また書院横の庭園は江戸

後期の作庭と云われる。 本尊・木造地蔵菩薩坐像

泉福寺本堂前からの境内、左側に「日吉神社」

泉福寺本堂

扁額の「梵字不動尊」

拝殿、エノキ、手水舎、山門

山門から左に「カヤ」、右に「クスノキ」

9:15

松並木が残る旧東海道を進む

五重相伝の幟

9:17

泉川に架かる「舞込橋」、左側に道標「横田渡」へ

舞込橋から泉川の下流、河川敷に草が生え川幅を塞いでいる

日吉神社 御旅所、舞込橋を振り返る

9:19

舞込橋を渡ると前方に『泉一里塚』。

一里塚の後ろに地蔵堂、ここまでの今日の歩数は、9,600歩

東海道を整備した江戸幕府は江戸日本橋を起点として街道の両側に一里(約4キロ)塚を築いたが、

本町域では泉・林口・今在家(今郷)の三箇所に一里塚があった。

塚上には榎などを植えて旅人の目印とし、道中奉行の管轄下に維持管理がなされた。当時のもの

は現在地よりやや野洲川よりにあったが、これはそのモニュメントとして整備されたものである

泉一里塚を振り返る

9:21

東海道横田の渡し跡

野洲川は昔は横田川と呼ばれ、支流の杣川(そまがわ)と合流するため流れが速く旅人を悩ませた。

横田川の渡河は幕府の管理下に置かれ、通年の架橋は禁止された。増水期の3月から9月は船渡し、

渇水期の10月から2月は仮橋を設けた。四艘の船が配備され、渡船の業務は和泉村に課され、渡し

賃を取って維持管理させた

東海道横田渡

鈴鹿川に源を発する野洲川は、このあたりで「横田川」と呼ばれてきました。

伊勢神宮や東国へ向かう旅人は、この川を渡らねばならず、室町時代の資料にも「横田河橋」の

名が見えています。江戸時代に入り東海道が整備され、当所は東海道十三渡のひとつとして重視

され、軍事的な意味からも幕府の管轄下に置かれました

明治24年、泉・三雲間を結ぶ長大な板橋が架けられた時の、石垣の橋台の一部

【横田橋の歴史】・・・・・上下の字が一部解読不可能に!

横田橋の名は、寛正2年(1461)5月24日の室町幕府奉行人??(山中文書)に「酒人郷横田??橋」

として見えるのが早く、京都??芳寺によって橋賃が徴収されていたことが知られています。

江戸時代には、東海道の「渡」のひとつとして幕府の管轄下におかれ、渇水期い土橋が架けられ

たほかは、船渡しとなっていました。

明治24年、泉・三雲間を結ぶ長大な板橋が架けられました。この石垣は当時の橋台の一部です。

その後、昭和4年には下流に橋が移され、同27年には国道1号線の敷設によって現在の横田橋へと

推移しました

対岸を望む

渡し場跡の隅に『金刀比羅宮』

旧幕時代、横田川の渡しは年中橋を架けることは許されなかった。そこで、川水の少ない10月から

2月までは水の流れている所に土橋を架け、3月から9月までの七ヶ月は四艘の小舟で通行していた。

しかし暗夜には方向が定まらず危険であった。

当社は渡しの安全のために村人が文政2年「常夜灯」の建立を発起し義金を募り文政5年8月に竣工

すると同時に水上交通安全の神様である金刀比羅宮をこの場所に勧請し、渡しの安全を祈念したも

のと推察される

東海道横田の渡し跡

右側の建物はユニークなトイレでした

東海道横田渡常夜燈

この巨大な石燈籠は、文政5年(1822)増加する旅人の目印となるよう、泉側の川岸に地元や京都

・大坂を中心とした万人講中の寄進によって建てられたものです。

その高さは10.5メートル、燈火を灯す火袋は大人も通れるほどで、道中でも最大級のものとされ

ています。建造には多額の費用を要したため、基壇には多くの寄進者名が刻まれています。

明治以降、水害によって一部形状を損ないましたが、その交通史上の価値は高く水口町の文化財

に指定されています

9:25

渡し場跡から、野洲川の下流にある横田橋。

昭和4年に下流側に橋が移され、同27年には国道1号線(現在は県道13号線)の敷設によって現在の

横田橋へと推移した

横田の渡し跡から旧東海道(迂回路)を進む

9:30

国道1号線の泉西交差点、交差点の先から湖南市に入る

只今の気温「13℃」、国道1号線(栗東水口道路)は右方向へ

今夕、JR貴生川駅から草津への途中ここを走るのだ

日本橋から、456.5kmのキロポスト

この先歩道なし「歩道橋をご利用下さい」の案内板

9:35

朝国横断歩道橋からの、野洲川に架かる横田橋。

横田の渡し場は、昭和4年にこの場所に橋が移され、同27年には国道1号線(現在は県道13号線)

の敷設によって現在の横田橋へと推移した。橋を渡るとJR三雲駅に至る

朝国交差点を渡り、横田橋へ。

夏の風物詩「近江下田なす」の看板、どんな味がするのか

横田橋を渡る、下流側のこの杭は何?

杭をズームアップ

現横田橋は平成14年(2002)3月に竣工しているので以前の橋の橋脚か?

野洲川の上流側、先程の『横田の渡し跡』方向を望む

9:39

横田橋の上にあったキロポストは日本橋から、457km

キロポストは国道1号線となっているが現在は県道13号線である

水口宿~石部宿 -続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.