PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

今日のゴール地点JR手原駅まで1キロを割る。

3/21(土) 16:49

かぎて屋『里内呉服店』

所在地:滋賀県栗東市手原3丁目4-31

東海道手原村「里内呉服店」の名札

建物は「登録有形文化財 この建造物は貴重な国民的財産です 文化庁」

里内呉服店は、明治5年創業(1872)~大正11年廃業(1922)し、50年間呉服店を

ここ手原で営んでまいりました。

平成19年(2007)85年振りに呉服店を再開し、創業当時のままの明治町屋を生かし、

当店では、着物を1枚1,000円から販売しております。古い着物には独特の模様が

あり、着る事はもちろんですが、リメイクして洋服や小物、バックのアクセントと

して使用する事もできます。着物の他にも、洋服や小物や裂き織り、バックなども

置いておりますので、お気軽にご来店ください。

また当店で着付け教室もしております。時間等はお気軽にお問い合わせください

里内呉服店の西隣に建つ「塩屋藤五郎」、建物の前には『手原醤油顕彰碑』

三代目藤五郎 幼名長之助

弘化3年(1846)旗本竹中主水家(代官職)生れ。明治維新後27才で栗太第四区長に、明治12年初

の県会議員に当選、明治30年栗太銀行を創設、頭取として経済・郷土の隆盛の礎を築く。醤油

醸造では家訓を守り、勤倹節約を旨としながら、慈善事業や公共工事には多大の資金を投じら

れた。明治35年没。

文久元年(1862)生れ、三代目の弟、家業を引き継ぎますますの隆盛を極める。原料の研究に取

り組まれた。大正12年に開業された手原駅には多大な協力をされた。

昭和2年没。栗太銀行最後の頭取

東海道手原村手原醤油「塩屋藤五郎」の表札

家の前に大きな石柱。

あまりにもおいしく、たいへん評判が良いので長文の歌がよまれた(その一部)

漢文で書かれており、意味は

色はブドウの如く紫にして滑なり、人が食べるすべて益々おいしくなる、

王様のごちそうもおいしくなること玉のごとし

大きな顕彰碑を振り返る

東海道手原村 酒屋「塩?」

街道左側に『厚進学校跡』側面に門柱碑

学校門柱碑

明治8年5月 厚進学校創設

明治19年 尋常科手原小学校と改名

明治21年 簡易科手原小学校も併設

明治26年 早山尋常小学校開設 手原分教場となる

明治29年 早山尋常小学校へ統合

この地は先人たちの学びの場であり、右に立つ石柱は往時を偲ぶ校門である

旧東海道を振り返る、土蔵も

大きな「手ハラベンチ」

手孕ベンチ

伝説が歌舞伎「源平布引滝」に・・・子供を守るため

産んだのは手だけだと偽り助けた。(源平の戦いで有名な 後の木曽義仲)

子どもを守り育てるベンチ(物語は手原駅舎及びモニュメントを参照)

16:53

手原稲荷神社

所在地:滋賀県栗東市手原3丁目9-1

手原稲荷神社の前に、先程の「手ハラベンチ」、「常夜燈」が建つ

稲荷神社由緒

里中大明神 木造男神座像(明応9年開眼)室町時代

当社は、栗東町手原に鎮座、稲倉魂神、素盞鳥尊、大市比売神を祭る。寛元3年(1245)馬淵広政

この地を領し勧請する。子孫手原氏と称し代々当社を崇敬、文明3年(1471)同族の里内為経社殿

を修し、神域を拡張、天文4年(1535)手原重政武運を祈り尊崇を深める。慶長17年(1612)宮城

丹波守豊盛社殿を造営、貞享3年(1686)と享保8年(1723)に社殿の再建あり、明治2年改築、明

治9年10月村社に列す昭和61年修復工事を施行。当社は里中稲荷大明神又笠松の宮とも称される。

東海道名所記に「左の方に稲荷の祠あり、老松ありて傘の如しなり傘松の宮と言う」と記され、

江戸時代は傘松が有名であった

左から本殿、拝殿前の広場

広場では新型コロナウイルスの関係で自宅待機している子供たちが多く遊んでいた

明治天皇御聖跡の石碑

この石碑の前にも多くの未成年者が

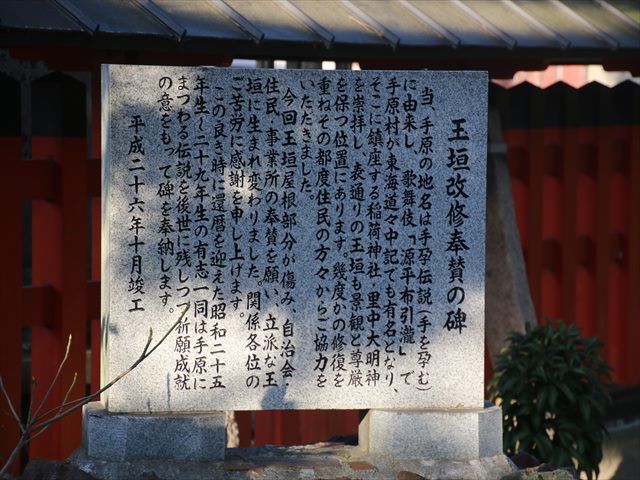

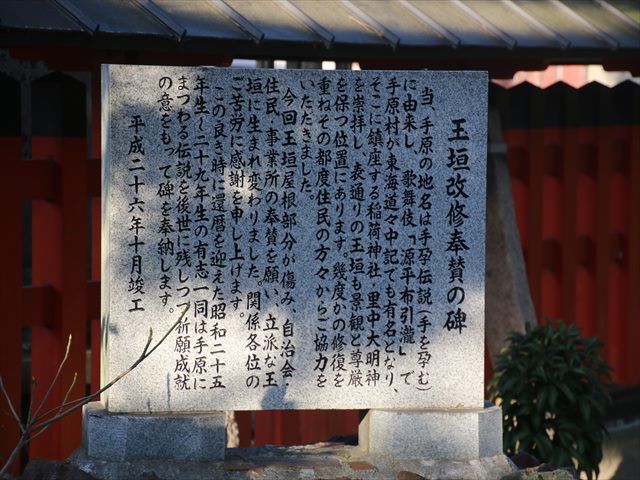

玉垣改修奉賛の碑

当、手原の地名は手孕伝説(手を孕む)に由来し、歌舞伎「源平布引瀧」で手原村が東海道々中記

でも有名となり、そこに鎮座する稲荷神社・里中大明神を崇拝し、表通りの玉垣も景観と尊厳を

保つ位置にあります。幾度かの修復を重ねその都度住民の方々からご協力をいただきました。

今回、玉垣屋根部分が傷み、自治会・住民・事業所の奉賛を願い、立派な玉垣に生まれ変わりま

した。関係各位のご苦労に感謝を申し上げます。

この良き時に還暦を迎えた昭和25年生~29年生の有志一同は、手原にまつわる伝説を後世に残し

つつ祈願成就の意をもって碑を奉納します 平成26年10月竣工

16:55

稲荷神社の角から北上するとJR手原駅へ。直進は旧東海道

正面にJR手原駅舎

17:00

手原駅南口

ここまでの今日の歩行数は、39,600歩であった

駅舎には「ようこそ 馬のまち栗東へ」、栗東と言えば競馬馬!

ぶらり 栗東

手原駅前にはいろんな石碑が建つ

右側に「手原駅の沿革」

明治22年(1889)関西鉄道会社の草津~三雲間が開通。後、葉山村会の決議や大宝・治田・金勝

村長の請願等力強い運動により大正11年(1922)11月に開駅、里内新助氏一族の土地提供や鉄道

構等、地元の協力は多大であった。土地寄進里内藤五郎氏、開設前は一面竹藪と桑畑で、切り開

かれホームや駅舎が整備された。

古くは栗太郡北東部の中心地で官衛的な性格の地域であった(手原遺跡)。昭和47年蒸気機関車か

らディゼル車に昭和55年3月には電化された。同57年(1982)には土地区画整理事業により駅前の

拡張、南北の自由通路が完成。平成16年10月地元の強い改築要望で新駅舎が完成

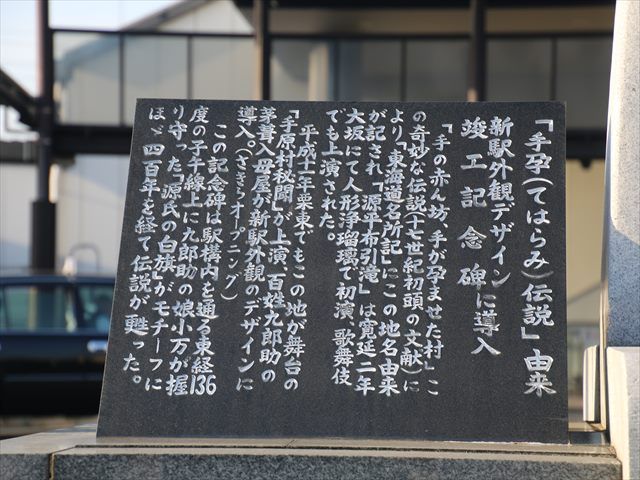

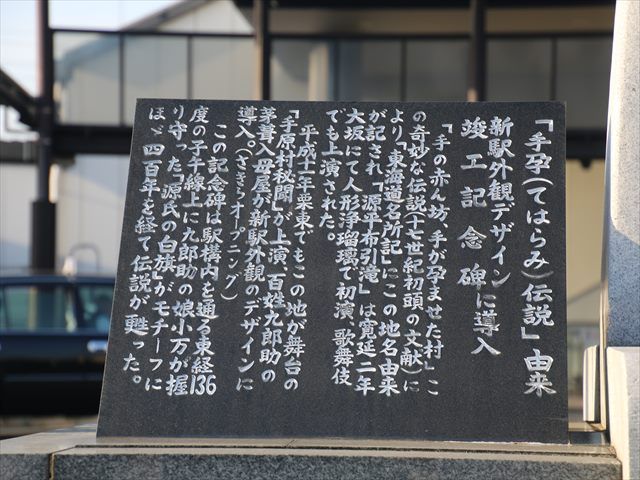

左側に「手孕(てはらみ)伝説」由来

新駅外観デザイン・竣工記念碑 に導入

「手の赤ん坊、手が孕ませた村」この奇妙な伝説(十七世紀初頭の文献)により「東海道名所記」

にこの地名由来が記され「源平布引滝」は寛延2年大坂にて人形浄瑠璃で初演、歌舞伎でも上演

された。平成11年栗東でもこの地が舞台の「手原村秘聞」が上演、百姓九郎助の茅葺入母屋が

新駅外観のデザインに導入(さきらオープニング)。この記念碑は駅構内を通る東経136度の子午

線上に九郎助の娘小万が握り守った「源氏の白旗」がモチーフにほぼ400年を経て伝説が甦った

ものがたり街道、関西「文化の道」

源平布引滝

三十三所巡礼 駅舎一番札所

駅舎側から見て

東経136度の子午線が通る駅

右側に「手原(てはら)地名由来」

白鳳時代の斉明天皇の頃(655)、名代村造布佐が伊弉諾(イザナギ)命 伊弉冉(イザナミ)命の祭神

を勧請して女の腹に毎夜手を置いて唱名したところ男児が産まれた。手孕児といい後、安産の神

さまとして多くの参拝をみた(天満社記)。この「手孕説話」が後に変形、表記の手を産んだ手孕

村として伝奇話がひろまった。

人口の動態 世帯数

明治13年 379人 71

昭和29年 572 102

昭和50年 1,092 317

平成17年 1,612 585

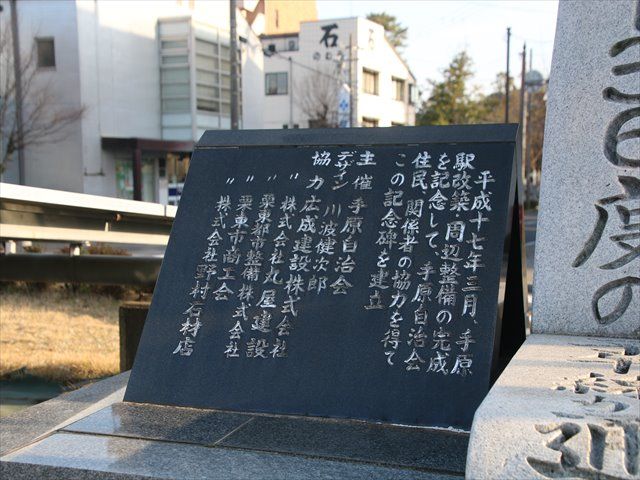

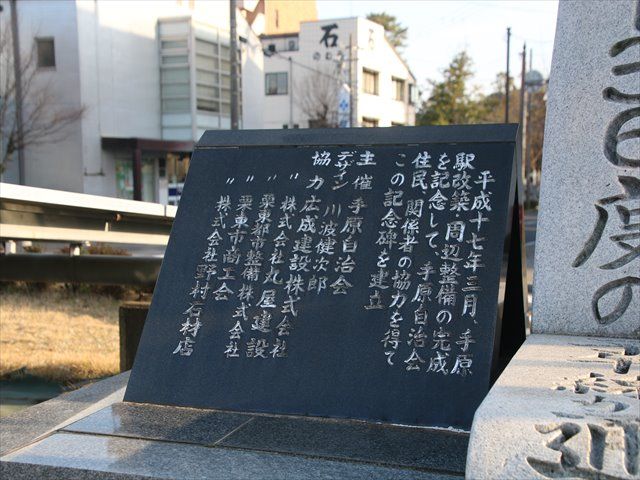

左側の石碑

平成17年3月、手原駅改築・周辺整備の完成を記念して、手原自治会住民、関係者の協力を得て

この記念碑を建立

手孕村伝説

斉明天皇の時代(655)この地を治めていた村造布佐(王)は9人もの女児ばかりで男児を願い、

イザナギ・イザナミの神(天満神社)に勧請。腹に手をおいて一心に祈ったところ、男児が生

まれた。手が孕ませたとよろこび信心を深めた。・・・・・・・・・

古代建物群「手原遺跡」

手原遺跡は、異方位の条里を残す約東西700m、南北500mの地域で、商工会館建設により発掘

調査の結果、白鳳時代から平安時代前期にかけての寺院域を画す築地跡と思われる遺構、平安時

代後期から鎌倉時代前期にかけての堀立柱建物群を、又多量の土器や古瓦・土馬を検出した。

更に附近地から平安時代後期の大規模な堀立柱式建物群石鉾帯・巡方等も検出した。これらのこ

とからこの地は旧栗太郡北東域の中心地(役所)であったと推定される

17:03

手原駅前の南側にある『口称念佛 根本道場 手原山清久寺』

所在地:滋賀県栗東市手原4丁目2-2

山門から本堂

17:05

JR草津線「柘植(つげ)行き」が17:26のため駅へ向かう

JRきっぷ運賃

愛車を貴生川駅へ置いているのでそこまで電車で行くことに、330円

明日は瀬田駅からここ手原駅まで来る

17:26に乗ることに

電車内、今日は土曜日で通勤客はいないようだ

17:50

JR貴生川駅北口

駐車場から貴生川駅ホーム

3番線のりばはNHKの朝ドラ「スカーレット」の舞台となった信楽高原鐡道

17:51

駐車料金は最大24時間で500円、駐車場から今夜のホテルへ向かう

18:18

国道1号線の栗東水口道路から

右前方に近江富士(三上山:標高432m)

近江富士(三上山)をズームアップ

18:25

石部大橋からの野洲川下流

同場所からズームアップ

18:26

石部大橋を渡り

ホテルへチェックインする前に近くのコンビニで今夜の食料を購入。

19:00

今夜の宿泊地『ニューびわこホテル』へ到着。

所在地:滋賀県大津市月輪1丁目9

ここへ連泊して三条大橋へ向かう。

ホテルには『大津温泉おふろcafeびわこ座』が併設されており宿泊者は無料で温泉に入れる。

「東海道五十三次の宿場町」をコンセプトに、おふろと大衆演劇が楽しめる複合施設である。

またレストランもあり、明日は前夜祭で肉を食べ英気を養おうかと。

延べ日数30日目の今日は、水口宿からJR手原駅までの歩行数は40,600歩。

水口から石部宿-END

3/21(土) 16:49

かぎて屋『里内呉服店』

所在地:滋賀県栗東市手原3丁目4-31

東海道手原村「里内呉服店」の名札

建物は「登録有形文化財 この建造物は貴重な国民的財産です 文化庁」

里内呉服店は、明治5年創業(1872)~大正11年廃業(1922)し、50年間呉服店を

ここ手原で営んでまいりました。

平成19年(2007)85年振りに呉服店を再開し、創業当時のままの明治町屋を生かし、

当店では、着物を1枚1,000円から販売しております。古い着物には独特の模様が

あり、着る事はもちろんですが、リメイクして洋服や小物、バックのアクセントと

して使用する事もできます。着物の他にも、洋服や小物や裂き織り、バックなども

置いておりますので、お気軽にご来店ください。

また当店で着付け教室もしております。時間等はお気軽にお問い合わせください

里内呉服店の西隣に建つ「塩屋藤五郎」、建物の前には『手原醤油顕彰碑』

三代目藤五郎 幼名長之助

弘化3年(1846)旗本竹中主水家(代官職)生れ。明治維新後27才で栗太第四区長に、明治12年初

の県会議員に当選、明治30年栗太銀行を創設、頭取として経済・郷土の隆盛の礎を築く。醤油

醸造では家訓を守り、勤倹節約を旨としながら、慈善事業や公共工事には多大の資金を投じら

れた。明治35年没。

文久元年(1862)生れ、三代目の弟、家業を引き継ぎますますの隆盛を極める。原料の研究に取

り組まれた。大正12年に開業された手原駅には多大な協力をされた。

昭和2年没。栗太銀行最後の頭取

東海道手原村手原醤油「塩屋藤五郎」の表札

家の前に大きな石柱。

あまりにもおいしく、たいへん評判が良いので長文の歌がよまれた(その一部)

漢文で書かれており、意味は

色はブドウの如く紫にして滑なり、人が食べるすべて益々おいしくなる、

王様のごちそうもおいしくなること玉のごとし

大きな顕彰碑を振り返る

東海道手原村 酒屋「塩?」

街道左側に『厚進学校跡』側面に門柱碑

学校門柱碑

明治8年5月 厚進学校創設

明治19年 尋常科手原小学校と改名

明治21年 簡易科手原小学校も併設

明治26年 早山尋常小学校開設 手原分教場となる

明治29年 早山尋常小学校へ統合

この地は先人たちの学びの場であり、右に立つ石柱は往時を偲ぶ校門である

旧東海道を振り返る、土蔵も

大きな「手ハラベンチ」

手孕ベンチ

伝説が歌舞伎「源平布引滝」に・・・子供を守るため

産んだのは手だけだと偽り助けた。(源平の戦いで有名な 後の木曽義仲)

子どもを守り育てるベンチ(物語は手原駅舎及びモニュメントを参照)

16:53

手原稲荷神社

所在地:滋賀県栗東市手原3丁目9-1

手原稲荷神社の前に、先程の「手ハラベンチ」、「常夜燈」が建つ

稲荷神社由緒

里中大明神 木造男神座像(明応9年開眼)室町時代

当社は、栗東町手原に鎮座、稲倉魂神、素盞鳥尊、大市比売神を祭る。寛元3年(1245)馬淵広政

この地を領し勧請する。子孫手原氏と称し代々当社を崇敬、文明3年(1471)同族の里内為経社殿

を修し、神域を拡張、天文4年(1535)手原重政武運を祈り尊崇を深める。慶長17年(1612)宮城

丹波守豊盛社殿を造営、貞享3年(1686)と享保8年(1723)に社殿の再建あり、明治2年改築、明

治9年10月村社に列す昭和61年修復工事を施行。当社は里中稲荷大明神又笠松の宮とも称される。

東海道名所記に「左の方に稲荷の祠あり、老松ありて傘の如しなり傘松の宮と言う」と記され、

江戸時代は傘松が有名であった

左から本殿、拝殿前の広場

広場では新型コロナウイルスの関係で自宅待機している子供たちが多く遊んでいた

明治天皇御聖跡の石碑

この石碑の前にも多くの未成年者が

玉垣改修奉賛の碑

当、手原の地名は手孕伝説(手を孕む)に由来し、歌舞伎「源平布引瀧」で手原村が東海道々中記

でも有名となり、そこに鎮座する稲荷神社・里中大明神を崇拝し、表通りの玉垣も景観と尊厳を

保つ位置にあります。幾度かの修復を重ねその都度住民の方々からご協力をいただきました。

今回、玉垣屋根部分が傷み、自治会・住民・事業所の奉賛を願い、立派な玉垣に生まれ変わりま

した。関係各位のご苦労に感謝を申し上げます。

この良き時に還暦を迎えた昭和25年生~29年生の有志一同は、手原にまつわる伝説を後世に残し

つつ祈願成就の意をもって碑を奉納します 平成26年10月竣工

16:55

稲荷神社の角から北上するとJR手原駅へ。直進は旧東海道

正面にJR手原駅舎

17:00

手原駅南口

ここまでの今日の歩行数は、39,600歩であった

駅舎には「ようこそ 馬のまち栗東へ」、栗東と言えば競馬馬!

ぶらり 栗東

手原駅前にはいろんな石碑が建つ

右側に「手原駅の沿革」

明治22年(1889)関西鉄道会社の草津~三雲間が開通。後、葉山村会の決議や大宝・治田・金勝

村長の請願等力強い運動により大正11年(1922)11月に開駅、里内新助氏一族の土地提供や鉄道

構等、地元の協力は多大であった。土地寄進里内藤五郎氏、開設前は一面竹藪と桑畑で、切り開

かれホームや駅舎が整備された。

古くは栗太郡北東部の中心地で官衛的な性格の地域であった(手原遺跡)。昭和47年蒸気機関車か

らディゼル車に昭和55年3月には電化された。同57年(1982)には土地区画整理事業により駅前の

拡張、南北の自由通路が完成。平成16年10月地元の強い改築要望で新駅舎が完成

左側に「手孕(てはらみ)伝説」由来

新駅外観デザイン・竣工記念碑 に導入

「手の赤ん坊、手が孕ませた村」この奇妙な伝説(十七世紀初頭の文献)により「東海道名所記」

にこの地名由来が記され「源平布引滝」は寛延2年大坂にて人形浄瑠璃で初演、歌舞伎でも上演

された。平成11年栗東でもこの地が舞台の「手原村秘聞」が上演、百姓九郎助の茅葺入母屋が

新駅外観のデザインに導入(さきらオープニング)。この記念碑は駅構内を通る東経136度の子午

線上に九郎助の娘小万が握り守った「源氏の白旗」がモチーフにほぼ400年を経て伝説が甦った

ものがたり街道、関西「文化の道」

源平布引滝

三十三所巡礼 駅舎一番札所

駅舎側から見て

東経136度の子午線が通る駅

右側に「手原(てはら)地名由来」

白鳳時代の斉明天皇の頃(655)、名代村造布佐が伊弉諾(イザナギ)命 伊弉冉(イザナミ)命の祭神

を勧請して女の腹に毎夜手を置いて唱名したところ男児が産まれた。手孕児といい後、安産の神

さまとして多くの参拝をみた(天満社記)。この「手孕説話」が後に変形、表記の手を産んだ手孕

村として伝奇話がひろまった。

人口の動態 世帯数

明治13年 379人 71

昭和29年 572 102

昭和50年 1,092 317

平成17年 1,612 585

左側の石碑

平成17年3月、手原駅改築・周辺整備の完成を記念して、手原自治会住民、関係者の協力を得て

この記念碑を建立

手孕村伝説

斉明天皇の時代(655)この地を治めていた村造布佐(王)は9人もの女児ばかりで男児を願い、

イザナギ・イザナミの神(天満神社)に勧請。腹に手をおいて一心に祈ったところ、男児が生

まれた。手が孕ませたとよろこび信心を深めた。・・・・・・・・・

古代建物群「手原遺跡」

手原遺跡は、異方位の条里を残す約東西700m、南北500mの地域で、商工会館建設により発掘

調査の結果、白鳳時代から平安時代前期にかけての寺院域を画す築地跡と思われる遺構、平安時

代後期から鎌倉時代前期にかけての堀立柱建物群を、又多量の土器や古瓦・土馬を検出した。

更に附近地から平安時代後期の大規模な堀立柱式建物群石鉾帯・巡方等も検出した。これらのこ

とからこの地は旧栗太郡北東域の中心地(役所)であったと推定される

17:03

手原駅前の南側にある『口称念佛 根本道場 手原山清久寺』

所在地:滋賀県栗東市手原4丁目2-2

山門から本堂

17:05

JR草津線「柘植(つげ)行き」が17:26のため駅へ向かう

JRきっぷ運賃

愛車を貴生川駅へ置いているのでそこまで電車で行くことに、330円

明日は瀬田駅からここ手原駅まで来る

17:26に乗ることに

電車内、今日は土曜日で通勤客はいないようだ

17:50

JR貴生川駅北口

駐車場から貴生川駅ホーム

3番線のりばはNHKの朝ドラ「スカーレット」の舞台となった信楽高原鐡道

17:51

駐車料金は最大24時間で500円、駐車場から今夜のホテルへ向かう

18:18

国道1号線の栗東水口道路から

右前方に近江富士(三上山:標高432m)

近江富士(三上山)をズームアップ

18:25

石部大橋からの野洲川下流

同場所からズームアップ

18:26

石部大橋を渡り

ホテルへチェックインする前に近くのコンビニで今夜の食料を購入。

19:00

今夜の宿泊地『ニューびわこホテル』へ到着。

所在地:滋賀県大津市月輪1丁目9

ここへ連泊して三条大橋へ向かう。

ホテルには『大津温泉おふろcafeびわこ座』が併設されており宿泊者は無料で温泉に入れる。

「東海道五十三次の宿場町」をコンセプトに、おふろと大衆演劇が楽しめる複合施設である。

またレストランもあり、明日は前夜祭で肉を食べ英気を養おうかと。

延べ日数30日目の今日は、水口宿からJR手原駅までの歩行数は40,600歩。

水口から石部宿-END

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.