PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

上鈎(かみまがり)東交差点から草津宿へ向かう。

3/22(日) 8:35

旧東海道(県道116号線)の緩い坂を登り、葉山川へ

弥次さんは既に葉山川を越える

葉山川に架かる葉山川橋から振り返り、近江富士(三上山:標高432m)を望む。

橋の右側に「上鈎 安養寺へ」の道標

葉山川橋を渡り旧東海道(県道116号線)を進む

8:43

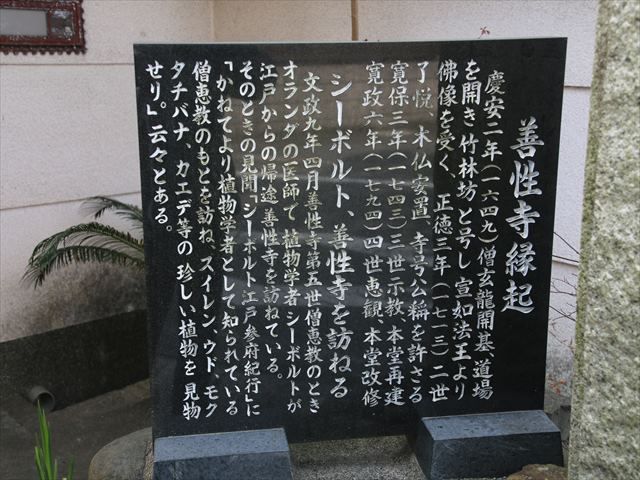

街道左側に『真宗大谷派 養煙山善性寺』

シーボルトがかつてここに立ち寄ったという記録が残っていると

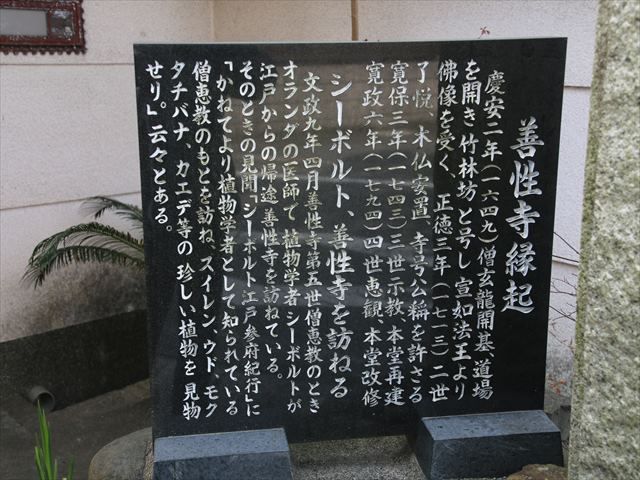

善性寺縁起

慶安2年(1649)僧玄龍開基、道場を開き竹林坊と号し宣如法王より佛像を受く、正徳3年(1713)

二世了悦、木仏安置、寺号公稱を許さる。寛保3年(1743)三世示教、本堂再建。寛政6年(1794)

四世恵観、本堂改修。

文政9年4月善性寺第五世僧恵教のとき、オランダの医師で植物学者シーボルトが江戸からの帰途

善性寺を訪ねている。そのときの見聞「シーボルト江戸参府紀行」に「かねてより植物学者とし

て知られている僧恵教のもとを訪ね、スイレン、ウド、モクタチバナ、カエデ等の珍しい植物を

見物せり」伝々とある

山門を入り本堂

狭い境内で、山門右側に鐘楼が建つ

善性寺の先の街道脇に、稲荷神社の石柱。

稲荷神社へはここの路地を左へ進む

稲荷神社の石柱

稲荷神社の由来、伏見稲荷神社に勧請し建立されたもので、笠杉・三吉・枇杷大明神の三神が

祀られている

稲荷神社

昔から「お稲荷さん」と親しみ崇められており往時、お社を囲うように松の大木が生い茂ってい

た。昔東海道の川辺村周辺の交通量は通行人一日二千人、馬四百頭の往来があり、商店も十五軒

あったという。商売繁盛を祈願して伏見稲荷神社に勧請して建立。三吉・笠杉・枇杷の三大明神

を祀る。その昔、笠杉大明神は神祗を寄せるため、小槻大社拝殿南巽の位置に遷座されるも再度

稲荷に還る。以来川辺村の祭礼当番の際にこのお社前でお神輿をあげるのが慣例となる。

この稲荷のお守り役は青年部であったが現在は地元有志で「稲荷神社を守る会」を結成し初午祭

やお火炊き祭等、伝統行事を奉仕している

境内は狭く民家の中に建っている

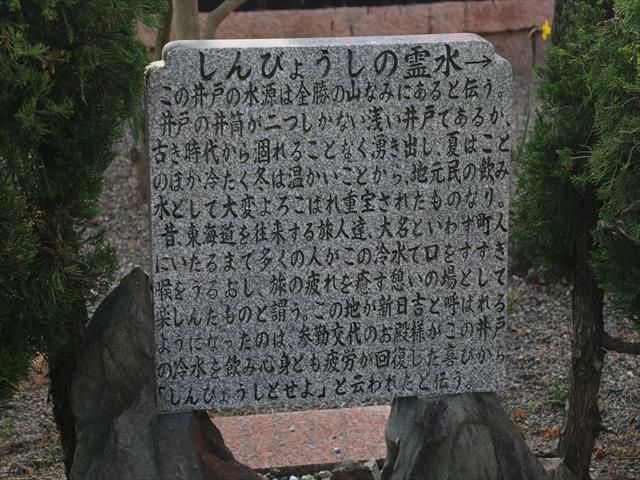

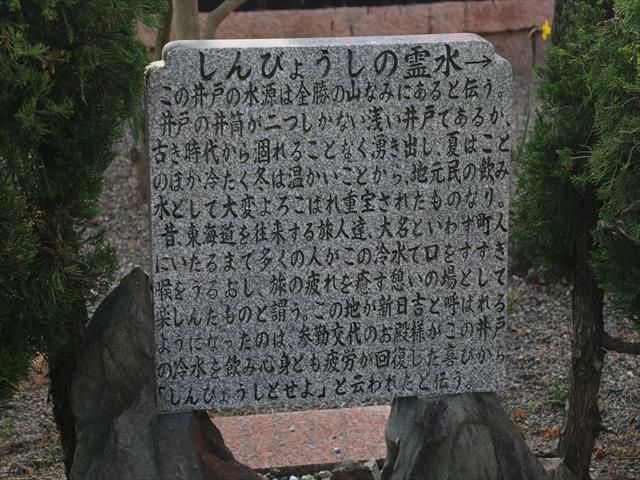

しんびょうしの霊水 →

この井戸の水源は金勝の山なみにあるという。

井戸の井筒が二つしかない浅い井戸であるが、古き時代から涸れることなく湧き出し、夏はこと

のほか冷たく冬は温かいことから、地元民の飲み水として大変よろこばれ重宝されたものなり。

昔、東海道を往来する旅人達、大名といわず町人にいたるまで多くの人がこの冷水で口をすすぎ

喉をうるおし、旅の疲れを癒す憩いの場として楽しんだものと謂う。この地が新日吉と呼ばれる

ようになったのは、参勤交代のお殿様がこの井戸の冷水を飲み、心身とも疲労が回復した喜びか

ら「しんびょうしとせよ」と云われたと云う

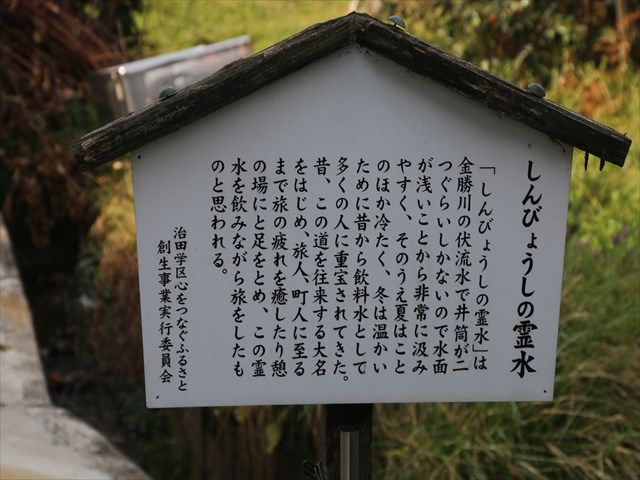

稲荷神社から狭い路地を南に入り右側に『しんびょうしの霊水』

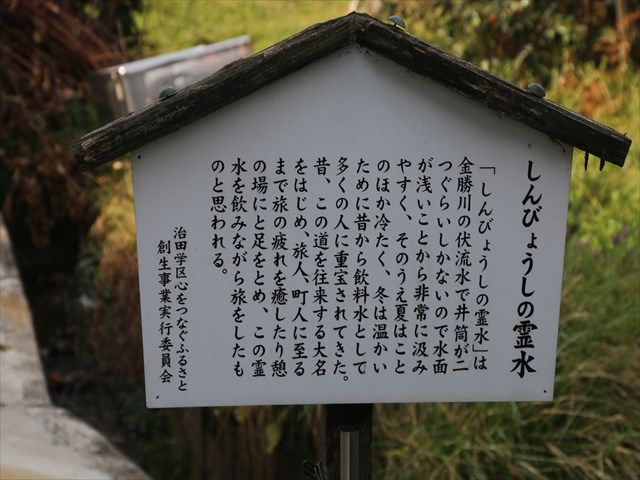

しんびょうしの霊水

「しんびょうしの霊水」は金勝川の伏流水で井筒が二つぐらいしかないので水面が浅いことから

非常に汲みやすく、そのうえ夏はことのほか冷たく、冬は温かいために昔から飲料水として多く

の人に重宝されてきた。昔、この道を往来する大名をはじめ、旅人、町人に至るまで旅の疲れを

癒したり憩いの場にと足をとめ、この霊水を飲みながら旅をしたものと思われる

旧東海道(県道116号線)に戻り南下する。

左の民家に屋号札

東海道 川辺村 酒・乾物「魚菊」

8:50

東海道・中郡街道分岐 石碑

所在地:滋賀県栗東市坊袋 県道116号線

旧東海道を南下すると金勝川にぶつかり右側へ進む

石碑には

東 海 道 :川辺・坊袋・目川・岡・新屋敷を経て草津へ至る

中郡街道:川辺・下戸山・上砥山・御園・東坂を経て石部へ、延長1里24町26間(約6.6km)

現県道、川辺ー御園線 起点

栗東の花「きんせんか」

8:53

中郡街道分岐を右側に曲がり進むとすぐに『浄土宗 延命山 地蔵院』

所在地:滋賀県栗東市目川413

地蔵院本堂

本堂の扁額『地蔵尊』

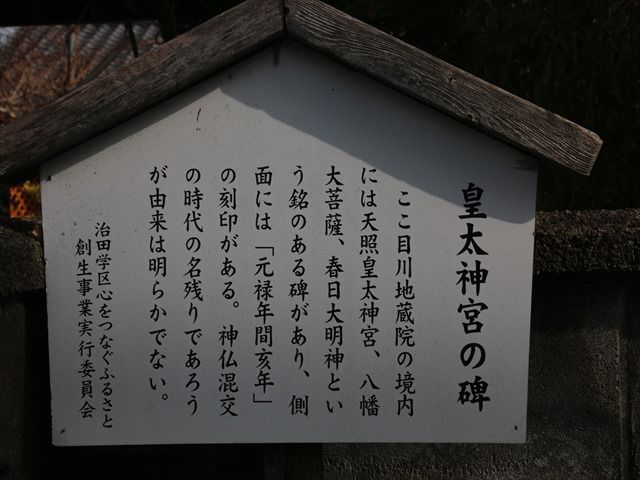

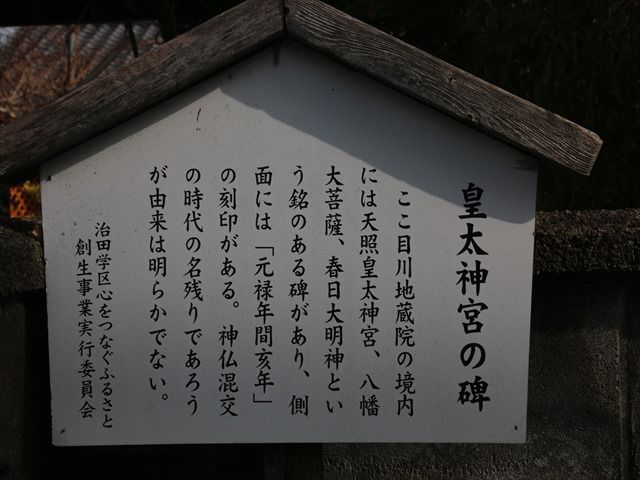

境内に入ると右側に『皇太神宮の碑』

皇太神宮の碑

ここ目川地蔵院の境内には天照皇太神宮、八幡大菩薩、春日大明神という銘のある碑があり、側面

には「元禄年間亥年」の刻印がある。神仏混交の時代の名残りであろうが由来は明らかでない

8:58

玄関横に「東海道 目川村 栄町『飴屋甚五良』の屋号札

飴を販売していたのか

民家の軒先に大きなひょうたんが

街道左側に『目川ひょうたん展示・販売』の看板

軒下にはビニールシートで保護された馬の模型、祭りにでも使用されるのか

9:00

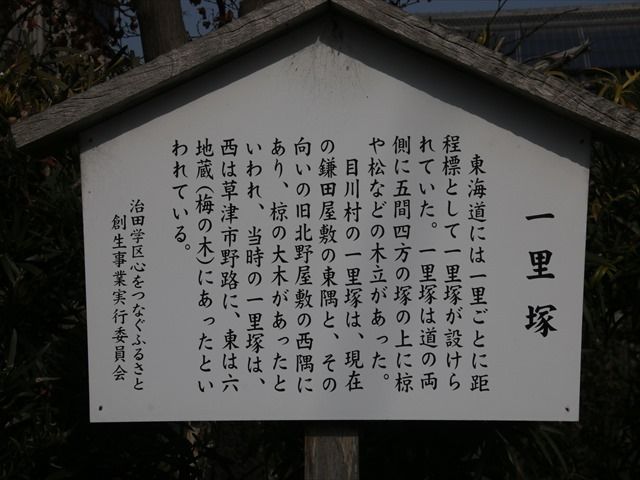

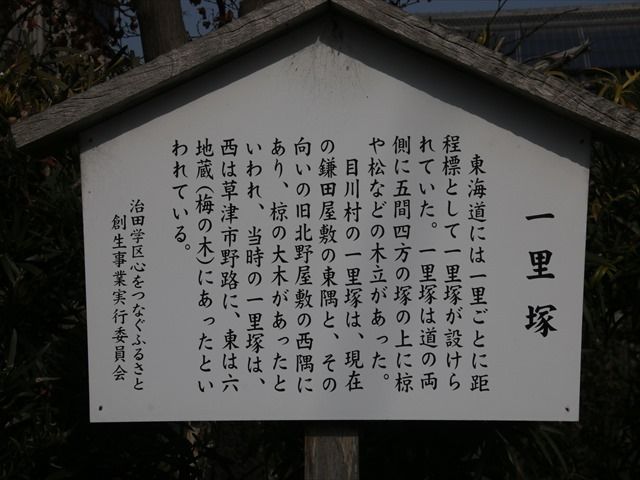

街道右側に『東海道 一里塚』

石柱の側面に、草津宿まで半里

東海道には一里ごとに距程標として一里塚が設けられていた。一里塚は道の両側に五間四方の塚

の上に椋や松などの木立があった。目川村の一里塚は、現在の鎌田屋敷の東隅と、その向いの旧

北野屋敷の西隅にあり、椋の大木があったといわれ、当時の一里塚は、西は草津市野路に、東は

六地蔵(梅の木)にあったといわれている

目川一里塚を振り返る、ここまでの今日の歩数は6,600歩

9:02

街道右側に『真宗大谷派 久遠山 専光寺』

本堂の前に大きなイチョウの木

丁度訪れて来られた元薬剤師という女性(80歳過ぎ)としばし立ち話。

このイチョウの木は樹齢450年で、秋には銀杏が落ちている、圧迫骨折を三度したとか、

薬剤師関係の講演で日本全国を80歳近くまで動いていたと

9:14

旧東海道(県道116号線=六地蔵草津線)に戻り進む、前方右に石柱

田楽発祥の地、傍示石『従是西膳所領』(岡境界)

所在地:滋賀県栗東市岡384番地-5

目川立場・田楽茶屋「元伊勢屋跡」

東海道を往来する旅人の休憩所として、江戸幕府によって立場茶屋が置かれた。ここで供された

食事は地元産の食材を使った菜飯と田楽で独特の風味を有し東海道の名物となった。

天明時代の当家の主人岡野五左衛門は「岡笠山」と号した文人画家である。与謝蕪村に師事し、

その力量は「よく師法を受け、筆神に入る」と称賛され「幕府の命に応じて揮毫し、将軍の覧に

供す」と記録されている。作品には氏神の小槻大社へ奉納された大絵馬の外、地元にも数点の作

品が残されている

目川立場跡

東海道が草津川の壁のような土手に突き当たり、土手沿いに行く右手に119番目の目川一里塚跡

の碑がある。その先に目川立場があり、食事には菜飯と独特の味の豆腐田楽、お酒「菊の水」を

セットで提供した。「目川田楽」と呼ばれ、安くて美味しいと好評を博した。田楽茶屋をはじめ

たのは「元伊勢屋」。広重の保永堂版『東海道五拾三次 石部』は目川立場の田楽茶屋の前を描

いている。

9:15

岡交差点

この交差点を右方向へ行くとJR草津駅へ

石部宿~大津宿-続く

3/22(日) 8:35

旧東海道(県道116号線)の緩い坂を登り、葉山川へ

弥次さんは既に葉山川を越える

葉山川に架かる葉山川橋から振り返り、近江富士(三上山:標高432m)を望む。

橋の右側に「上鈎 安養寺へ」の道標

葉山川橋を渡り旧東海道(県道116号線)を進む

8:43

街道左側に『真宗大谷派 養煙山善性寺』

シーボルトがかつてここに立ち寄ったという記録が残っていると

善性寺縁起

慶安2年(1649)僧玄龍開基、道場を開き竹林坊と号し宣如法王より佛像を受く、正徳3年(1713)

二世了悦、木仏安置、寺号公稱を許さる。寛保3年(1743)三世示教、本堂再建。寛政6年(1794)

四世恵観、本堂改修。

文政9年4月善性寺第五世僧恵教のとき、オランダの医師で植物学者シーボルトが江戸からの帰途

善性寺を訪ねている。そのときの見聞「シーボルト江戸参府紀行」に「かねてより植物学者とし

て知られている僧恵教のもとを訪ね、スイレン、ウド、モクタチバナ、カエデ等の珍しい植物を

見物せり」伝々とある

山門を入り本堂

狭い境内で、山門右側に鐘楼が建つ

善性寺の先の街道脇に、稲荷神社の石柱。

稲荷神社へはここの路地を左へ進む

稲荷神社の石柱

稲荷神社の由来、伏見稲荷神社に勧請し建立されたもので、笠杉・三吉・枇杷大明神の三神が

祀られている

稲荷神社

昔から「お稲荷さん」と親しみ崇められており往時、お社を囲うように松の大木が生い茂ってい

た。昔東海道の川辺村周辺の交通量は通行人一日二千人、馬四百頭の往来があり、商店も十五軒

あったという。商売繁盛を祈願して伏見稲荷神社に勧請して建立。三吉・笠杉・枇杷の三大明神

を祀る。その昔、笠杉大明神は神祗を寄せるため、小槻大社拝殿南巽の位置に遷座されるも再度

稲荷に還る。以来川辺村の祭礼当番の際にこのお社前でお神輿をあげるのが慣例となる。

この稲荷のお守り役は青年部であったが現在は地元有志で「稲荷神社を守る会」を結成し初午祭

やお火炊き祭等、伝統行事を奉仕している

境内は狭く民家の中に建っている

しんびょうしの霊水 →

この井戸の水源は金勝の山なみにあるという。

井戸の井筒が二つしかない浅い井戸であるが、古き時代から涸れることなく湧き出し、夏はこと

のほか冷たく冬は温かいことから、地元民の飲み水として大変よろこばれ重宝されたものなり。

昔、東海道を往来する旅人達、大名といわず町人にいたるまで多くの人がこの冷水で口をすすぎ

喉をうるおし、旅の疲れを癒す憩いの場として楽しんだものと謂う。この地が新日吉と呼ばれる

ようになったのは、参勤交代のお殿様がこの井戸の冷水を飲み、心身とも疲労が回復した喜びか

ら「しんびょうしとせよ」と云われたと云う

稲荷神社から狭い路地を南に入り右側に『しんびょうしの霊水』

しんびょうしの霊水

「しんびょうしの霊水」は金勝川の伏流水で井筒が二つぐらいしかないので水面が浅いことから

非常に汲みやすく、そのうえ夏はことのほか冷たく、冬は温かいために昔から飲料水として多く

の人に重宝されてきた。昔、この道を往来する大名をはじめ、旅人、町人に至るまで旅の疲れを

癒したり憩いの場にと足をとめ、この霊水を飲みながら旅をしたものと思われる

旧東海道(県道116号線)に戻り南下する。

左の民家に屋号札

東海道 川辺村 酒・乾物「魚菊」

8:50

東海道・中郡街道分岐 石碑

所在地:滋賀県栗東市坊袋 県道116号線

旧東海道を南下すると金勝川にぶつかり右側へ進む

石碑には

東 海 道 :川辺・坊袋・目川・岡・新屋敷を経て草津へ至る

中郡街道:川辺・下戸山・上砥山・御園・東坂を経て石部へ、延長1里24町26間(約6.6km)

現県道、川辺ー御園線 起点

栗東の花「きんせんか」

8:53

中郡街道分岐を右側に曲がり進むとすぐに『浄土宗 延命山 地蔵院』

所在地:滋賀県栗東市目川413

地蔵院本堂

本堂の扁額『地蔵尊』

境内に入ると右側に『皇太神宮の碑』

皇太神宮の碑

ここ目川地蔵院の境内には天照皇太神宮、八幡大菩薩、春日大明神という銘のある碑があり、側面

には「元禄年間亥年」の刻印がある。神仏混交の時代の名残りであろうが由来は明らかでない

8:58

玄関横に「東海道 目川村 栄町『飴屋甚五良』の屋号札

飴を販売していたのか

民家の軒先に大きなひょうたんが

街道左側に『目川ひょうたん展示・販売』の看板

軒下にはビニールシートで保護された馬の模型、祭りにでも使用されるのか

9:00

街道右側に『東海道 一里塚』

石柱の側面に、草津宿まで半里

東海道には一里ごとに距程標として一里塚が設けられていた。一里塚は道の両側に五間四方の塚

の上に椋や松などの木立があった。目川村の一里塚は、現在の鎌田屋敷の東隅と、その向いの旧

北野屋敷の西隅にあり、椋の大木があったといわれ、当時の一里塚は、西は草津市野路に、東は

六地蔵(梅の木)にあったといわれている

目川一里塚を振り返る、ここまでの今日の歩数は6,600歩

9:02

街道右側に『真宗大谷派 久遠山 専光寺』

本堂の前に大きなイチョウの木

丁度訪れて来られた元薬剤師という女性(80歳過ぎ)としばし立ち話。

このイチョウの木は樹齢450年で、秋には銀杏が落ちている、圧迫骨折を三度したとか、

薬剤師関係の講演で日本全国を80歳近くまで動いていたと

9:14

旧東海道(県道116号線=六地蔵草津線)に戻り進む、前方右に石柱

田楽発祥の地、傍示石『従是西膳所領』(岡境界)

所在地:滋賀県栗東市岡384番地-5

目川立場・田楽茶屋「元伊勢屋跡」

東海道を往来する旅人の休憩所として、江戸幕府によって立場茶屋が置かれた。ここで供された

食事は地元産の食材を使った菜飯と田楽で独特の風味を有し東海道の名物となった。

天明時代の当家の主人岡野五左衛門は「岡笠山」と号した文人画家である。与謝蕪村に師事し、

その力量は「よく師法を受け、筆神に入る」と称賛され「幕府の命に応じて揮毫し、将軍の覧に

供す」と記録されている。作品には氏神の小槻大社へ奉納された大絵馬の外、地元にも数点の作

品が残されている

目川立場跡

東海道が草津川の壁のような土手に突き当たり、土手沿いに行く右手に119番目の目川一里塚跡

の碑がある。その先に目川立場があり、食事には菜飯と独特の味の豆腐田楽、お酒「菊の水」を

セットで提供した。「目川田楽」と呼ばれ、安くて美味しいと好評を博した。田楽茶屋をはじめ

たのは「元伊勢屋」。広重の保永堂版『東海道五拾三次 石部』は目川立場の田楽茶屋の前を描

いている。

9:15

岡交差点

この交差点を右方向へ行くとJR草津駅へ

石部宿~大津宿-続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.