PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

京都市山科区に入り三条大橋まで後一里(約4km)程になる。天気も最高だが足の状態は今一。

3/23(月) 10:47

旧東海道を進み、この辺りの住所は「御陵天徳町」

趣のある古民家

10:50

旧東海道は府道143号線と合流、この交差点を右方向へ進む

交差点を曲がると直ぐに、JR東海道線(琵琶湖線)、湖西線のガードを潜る

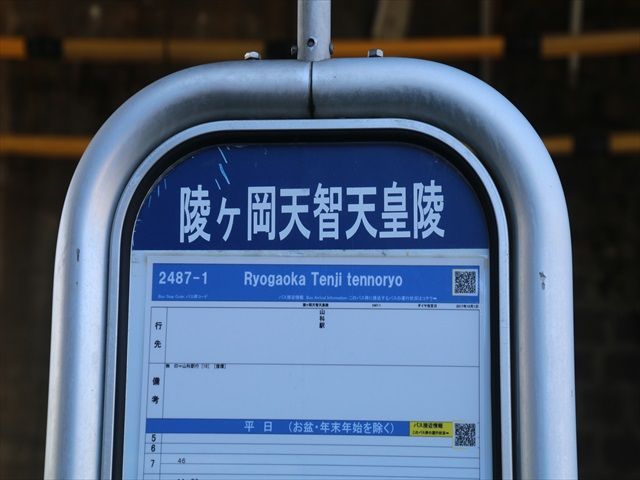

陵ヶ岡天智天皇陵バス停

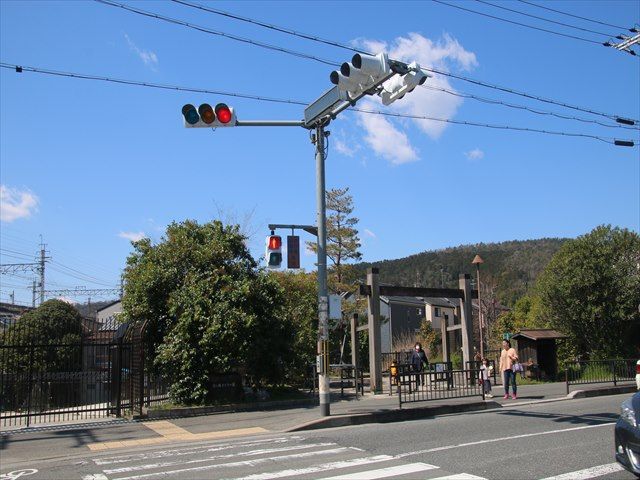

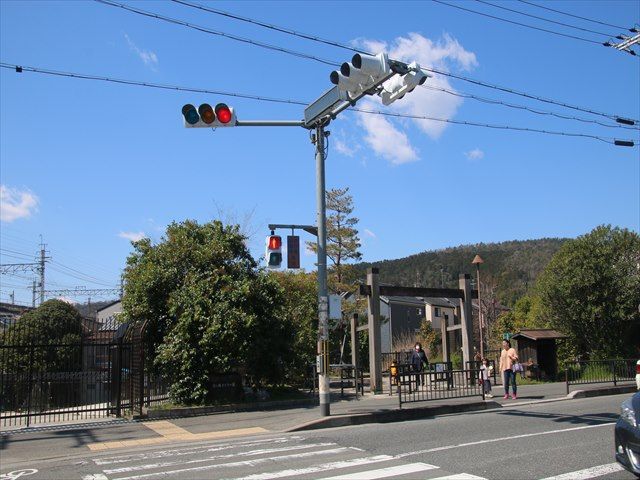

旧東海道は府道143号線のこの交差点を渡り直進する

交差点から南方向は、JR東海道線(琵琶湖線)、湖西線

交差点角には、セブン・イレブン京都三条御陵店

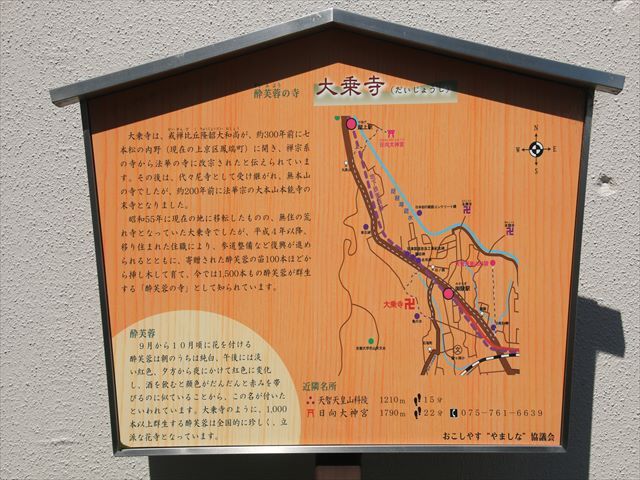

周辺観光案内図

赤い破線は、地下鉄東西線、青い線は京阪京津線。

案内図を見て「天智天皇 山科陵」へ行くことに、少々遠回りになるが

向かい側の天智天皇陵、右に「山科警察署 御陵交番」

再度交差点を渡り天智天皇陵へ

10:58

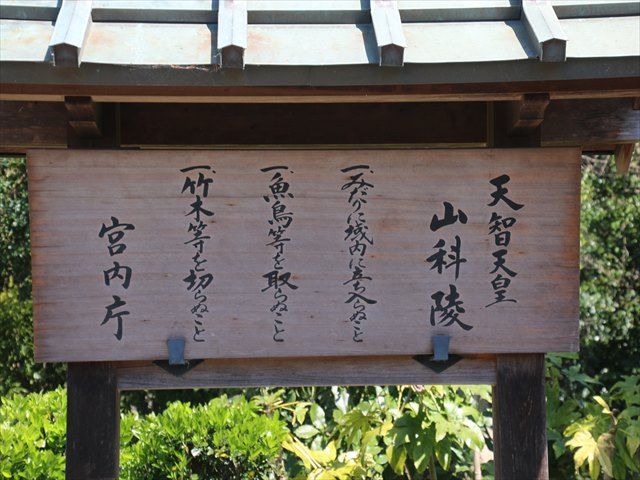

天智天皇陵拝礼所

所在地:京都府京都市山科区御陵上御廟野町10-3

最寄り駅は、地下鉄東西線の「御陵(みささぎ)駅」

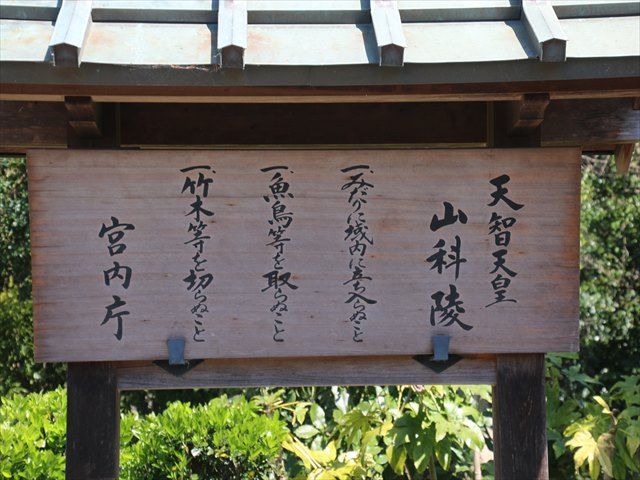

一、みだりに域内に立ち入らぬこと

一、魚鳥等を取らぬこと

一、竹木等を切らぬこと

宮内庁

参道入口脇には、日本最初の時計を考案した天智天皇の徳をたたえた日時計が立てられている。

実際は日時計ではなく、漏刻(ろうこく)という水時計を設置して、時刻に合わせ鐘や太鼓をなら

したそうです。天智天皇は時間を知らせる報時制度をも作ったのです。ちなみにその漏刻を設置

した日は6月10日、つまり時の記念日として制定されているのです

緑豊かな静かな砂利道の参道を進む。

天智天皇とは中臣鎌足と共に豪族(蘇我入鹿)の政治に終止符を打った、大化の改新の立役者・中臣

兄皇子の後の名。遥か昔、教科書の中で見た人物が眠っているというだけでも歴史好きな人には堪

らない天智天皇陵である

塀に囲まれた『天智天皇 山科陵』へ進む

11:04

入り口から約400メートル程参道を進み『天智天皇 山科陵』前へ到着したが、訪れている人は

我々だけであった

飛鳥時代の第38代天皇である天智天皇を祀る『天智天皇 山科陵』は、数多い京都の天皇陵の中

でも最古のものとされる由緒ある存在で、考古学的には御廟野古墳という名の古墳です

山科陵の前には『天智天皇山科陵』と刻まれた石碑

古墳は7世紀末~8世紀の古墳時代末期に造られたもので、形状は八角形が天下八方の支配者にふさ

わしいという道教の影響を受けた正八角形の八角墳である

天智天皇の陵墓は、白砂に囲まれ鳥居の奥はうっそうとした森になっています。一般人が入れるの

は白砂の手前まで。誰も入れない白砂には、ちゃんと手入れがされ綺麗な砂紋が描かれています

左の石碑は『天智天皇御陵・・原標』と刻まれている

天智天皇山科陵から入口方向

右側に事務所

宮内庁書陵部月輪監区 山科部事務所

警察官立寄所

天智天皇御陵から出て旧東海道へ戻る途中、咲いていた桜

11:20

旧東海道に戻る、大きな案内板が壁面に

街道が縮小されたのか道幅が狭い。

この辺りも車石が敷き詰められていたのだろうが

最後の難所『日ノ岡峠」へ向かう

11:25

この辺りから徐々に坂が急になる

11:26

府道185号線を横切り坂道へ

坂を登り振り返る、正面が旧東海道。

かつてはこの辺りに日本橋から124里目(約487km)となる、御陵一里塚があったというが、現在

は場所の特定ができない状態

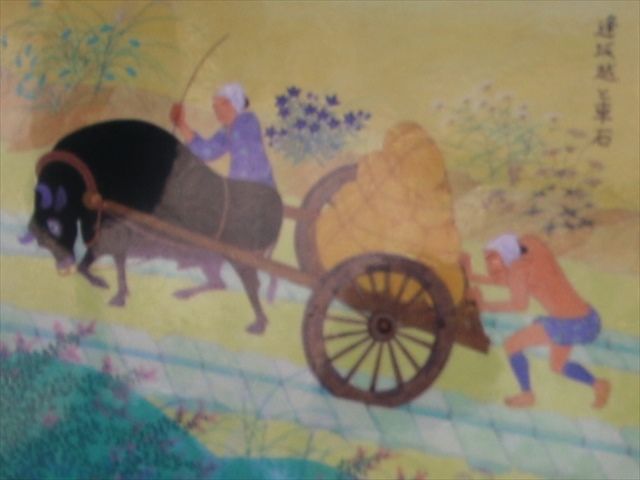

坂が急にきつくなる、往時は車石が敷き詰められ牛車が曳かれていたのであろう。

本当に最後の難所だ。道路は狭いので一方通行

絵は逢坂越だが、このような光景であったのだろう

11:29

大乗寺の手前に『亀の水不動尊』の案内表示

旧東海道から左に入り直ぐに『亀の水不動尊』

所在地:京都府京都市山科区日ノ岡ホッパラ町

ここから少し下る

以前は立ち入ることができなかったが近所の人々が整備したのか綺麗に整備

亀の石像がある

旧東海道へ戻る

11:32

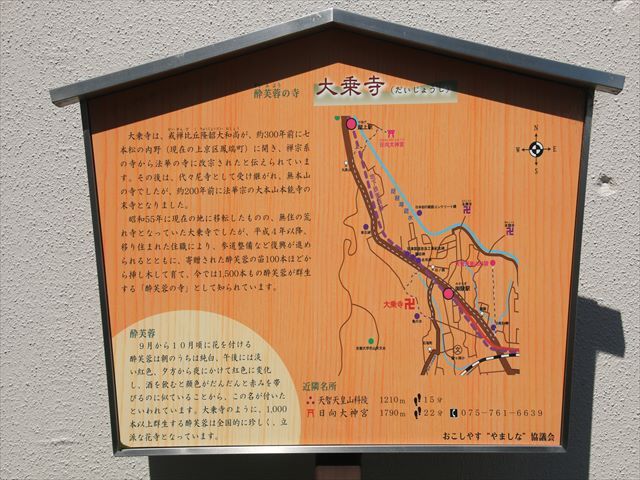

亀の水不動尊から街道に戻り直ぐに『法華宗 大乘寺(だいじょうじ)』

所在地:京都府京都市山科区北花山大峰町38-1

酔芙蓉の寺で知られている寺で、花の見頃は九月中旬頃から約一ケ月間

酔芙蓉の寺「大乗寺」

大乗寺は、戒禅比丘隆韶(かいぜんびくりゅうじょう)大和尚が、約300年前に七本松の内野(現在

の上京区鳳端町)に開き、禅宗系の寺から法華の寺に改宗されたと伝えられています。その後は、

代々尼寺として受け継がれ、無本山の寺でしたが、約200年前に法華宗の大本山本能寺の末寺と

なりました。昭和55年に現在の地に移転したものの、無住の荒れ寺となっていた大乗寺でしたが

平成4年以降、移り住まれた住職により、参道整備など復興が進められるとともに、寄贈された

酔芙蓉の苗100本ほどから挿し木して育て、今では1,500本もの酔芙蓉が群生する「酔芙蓉の寺」

として知られています

急な石段!

入り口に「50米先駐車場の裏参道 なだらかです」の案内板があり裏参道から上ることに

大津宿~三条大橋-続く

3/23(月) 10:47

旧東海道を進み、この辺りの住所は「御陵天徳町」

趣のある古民家

10:50

旧東海道は府道143号線と合流、この交差点を右方向へ進む

交差点を曲がると直ぐに、JR東海道線(琵琶湖線)、湖西線のガードを潜る

陵ヶ岡天智天皇陵バス停

旧東海道は府道143号線のこの交差点を渡り直進する

交差点から南方向は、JR東海道線(琵琶湖線)、湖西線

交差点角には、セブン・イレブン京都三条御陵店

周辺観光案内図

赤い破線は、地下鉄東西線、青い線は京阪京津線。

案内図を見て「天智天皇 山科陵」へ行くことに、少々遠回りになるが

向かい側の天智天皇陵、右に「山科警察署 御陵交番」

再度交差点を渡り天智天皇陵へ

10:58

天智天皇陵拝礼所

所在地:京都府京都市山科区御陵上御廟野町10-3

最寄り駅は、地下鉄東西線の「御陵(みささぎ)駅」

一、みだりに域内に立ち入らぬこと

一、魚鳥等を取らぬこと

一、竹木等を切らぬこと

宮内庁

参道入口脇には、日本最初の時計を考案した天智天皇の徳をたたえた日時計が立てられている。

実際は日時計ではなく、漏刻(ろうこく)という水時計を設置して、時刻に合わせ鐘や太鼓をなら

したそうです。天智天皇は時間を知らせる報時制度をも作ったのです。ちなみにその漏刻を設置

した日は6月10日、つまり時の記念日として制定されているのです

緑豊かな静かな砂利道の参道を進む。

天智天皇とは中臣鎌足と共に豪族(蘇我入鹿)の政治に終止符を打った、大化の改新の立役者・中臣

兄皇子の後の名。遥か昔、教科書の中で見た人物が眠っているというだけでも歴史好きな人には堪

らない天智天皇陵である

塀に囲まれた『天智天皇 山科陵』へ進む

11:04

入り口から約400メートル程参道を進み『天智天皇 山科陵』前へ到着したが、訪れている人は

我々だけであった

飛鳥時代の第38代天皇である天智天皇を祀る『天智天皇 山科陵』は、数多い京都の天皇陵の中

でも最古のものとされる由緒ある存在で、考古学的には御廟野古墳という名の古墳です

山科陵の前には『天智天皇山科陵』と刻まれた石碑

古墳は7世紀末~8世紀の古墳時代末期に造られたもので、形状は八角形が天下八方の支配者にふさ

わしいという道教の影響を受けた正八角形の八角墳である

天智天皇の陵墓は、白砂に囲まれ鳥居の奥はうっそうとした森になっています。一般人が入れるの

は白砂の手前まで。誰も入れない白砂には、ちゃんと手入れがされ綺麗な砂紋が描かれています

左の石碑は『天智天皇御陵・・原標』と刻まれている

天智天皇山科陵から入口方向

右側に事務所

宮内庁書陵部月輪監区 山科部事務所

警察官立寄所

天智天皇御陵から出て旧東海道へ戻る途中、咲いていた桜

11:20

旧東海道に戻る、大きな案内板が壁面に

街道が縮小されたのか道幅が狭い。

この辺りも車石が敷き詰められていたのだろうが

最後の難所『日ノ岡峠」へ向かう

11:25

この辺りから徐々に坂が急になる

11:26

府道185号線を横切り坂道へ

坂を登り振り返る、正面が旧東海道。

かつてはこの辺りに日本橋から124里目(約487km)となる、御陵一里塚があったというが、現在

は場所の特定ができない状態

坂が急にきつくなる、往時は車石が敷き詰められ牛車が曳かれていたのであろう。

本当に最後の難所だ。道路は狭いので一方通行

絵は逢坂越だが、このような光景であったのだろう

11:29

大乗寺の手前に『亀の水不動尊』の案内表示

旧東海道から左に入り直ぐに『亀の水不動尊』

所在地:京都府京都市山科区日ノ岡ホッパラ町

ここから少し下る

以前は立ち入ることができなかったが近所の人々が整備したのか綺麗に整備

亀の石像がある

旧東海道へ戻る

11:32

亀の水不動尊から街道に戻り直ぐに『法華宗 大乘寺(だいじょうじ)』

所在地:京都府京都市山科区北花山大峰町38-1

酔芙蓉の寺で知られている寺で、花の見頃は九月中旬頃から約一ケ月間

酔芙蓉の寺「大乗寺」

大乗寺は、戒禅比丘隆韶(かいぜんびくりゅうじょう)大和尚が、約300年前に七本松の内野(現在

の上京区鳳端町)に開き、禅宗系の寺から法華の寺に改宗されたと伝えられています。その後は、

代々尼寺として受け継がれ、無本山の寺でしたが、約200年前に法華宗の大本山本能寺の末寺と

なりました。昭和55年に現在の地に移転したものの、無住の荒れ寺となっていた大乗寺でしたが

平成4年以降、移り住まれた住職により、参道整備など復興が進められるとともに、寄贈された

酔芙蓉の苗100本ほどから挿し木して育て、今では1,500本もの酔芙蓉が群生する「酔芙蓉の寺」

として知られています

急な石段!

入り口に「50米先駐車場の裏参道 なだらかです」の案内板があり裏参道から上ることに

大津宿~三条大橋-続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.