PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 続 日本100名城

雨上がりの唐沢山城跡を散策。

11月15日(火) 9:25

神橋が架かる「四つ目堀 (よつめぼり)」

西城域と帯曲輪以東とを大きく分断する堀切。かつては曳橋で、いざという時には、橋を引き

払って通行を遮断することができた。

神橋を渡ると左上にある「和合稲荷神社」

鳥居には「令和 稲荷神社」

石祠をズームアップ。

和合稲荷神社

ここを左上に登り「帯曲輪 (三の丸)」へ。

唐澤山神社創建壱百年

敬神婦人会創立二十周年 記念

昭和五十八年十月二十五日

唐澤山神社敬神婦人会

三の丸への途中にあった堀切。

三の丸の広場にあった休憩所、展望台。

天気が良ければ眺望が良かったのであろうが。

三の丸の広場の隅にモニュメント。

モニュメントの台座には「佐野人形協会」と。

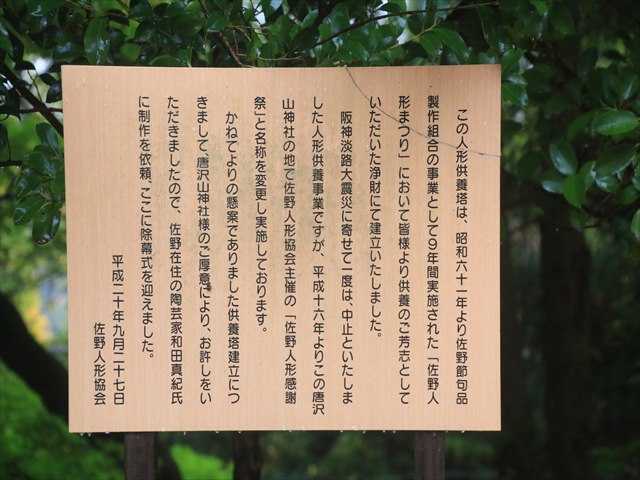

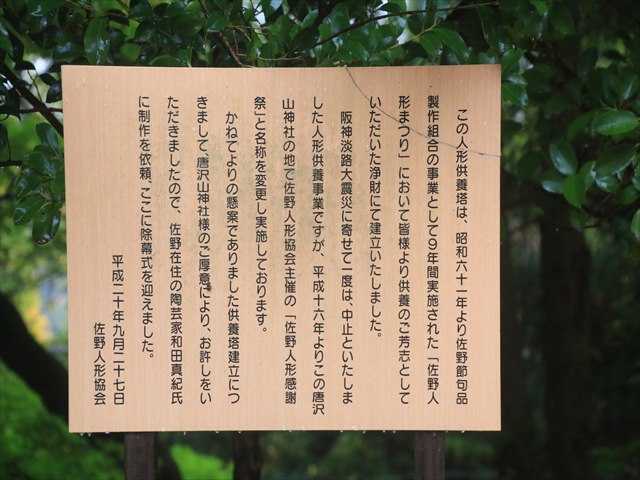

この人形供養塔は、昭和六十一年より佐野節句品製作組合の事業として9年間実施された「佐野

阪神淡路大震災に寄せて一度は、中止といたしました人形供養事業ですが、平成十六年よりこの

唐沢山神社の地で佐野人形協会主催の「佐野人形感謝祭」と名称を変更し実施しております。

かねてよりの懸案でありました供養塔建立につきまして、唐沢山神社様のご厚意により、お許し

をいただきましたので、佐野在住の陶芸家和田真紀氏に制作を依頼、ここに除幕式を迎えました。

平成二十年九月二十七日

三の丸から進み二の丸の高石垣

二の丸へは「全面通行止」の看板。

お知らせ

11月14日から11月30日まで史跡唐沢山城跡石垣積直し工事の為、二之丸での作業と

なります。この先、全面通行止となりますので皆様のご協力の程、よろしくお願いし

ます。

二の丸へ行けないので仕方がなく高石垣の下を社務所へ進む。

右下に神橋からの参道(大手道)がある。

高石垣の下に石碑があり文字が刻まれていたが判読できず。

句碑であろうか。

振り返り右側は、本丸、二の丸の高石垣。

関東地方の城では珍しく高さ8mを超える高石垣である。

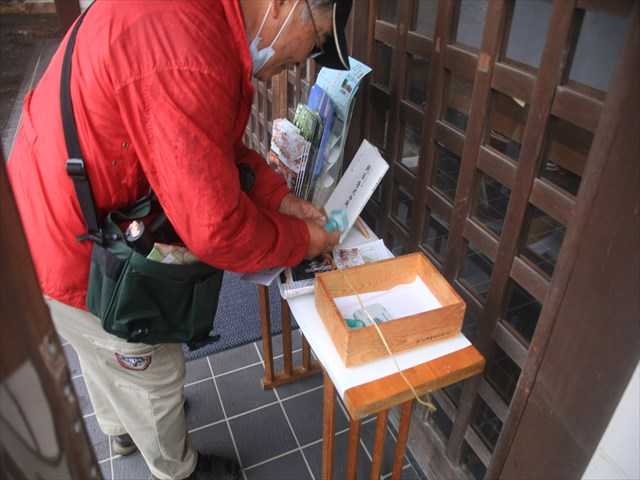

唐澤山神社社務所

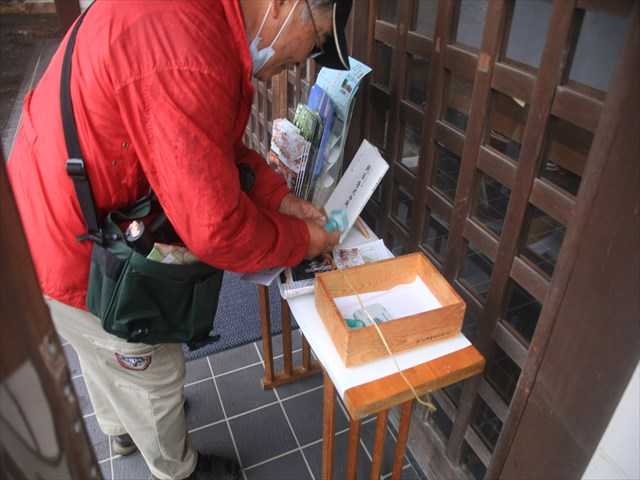

続日本100名城のスタンプはここ社務所で頂ける。

受付時間は、9:00 ~ 17:00 であるので時間内に社務所へ。

唐澤山神社のご朱印も頂ける。

今回の旅の目的でもあるのでまずスタンプを頂く。

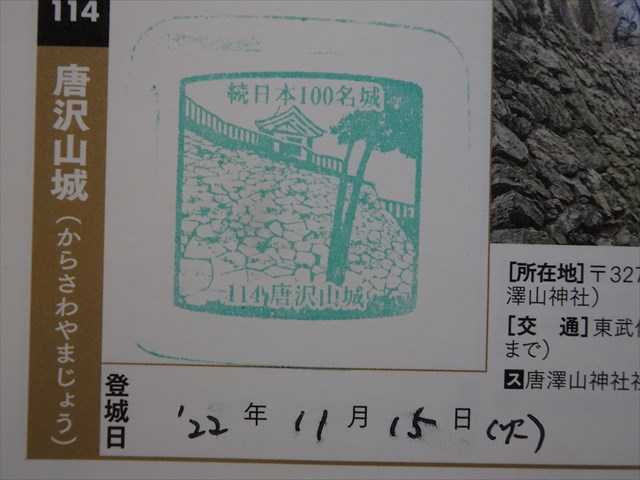

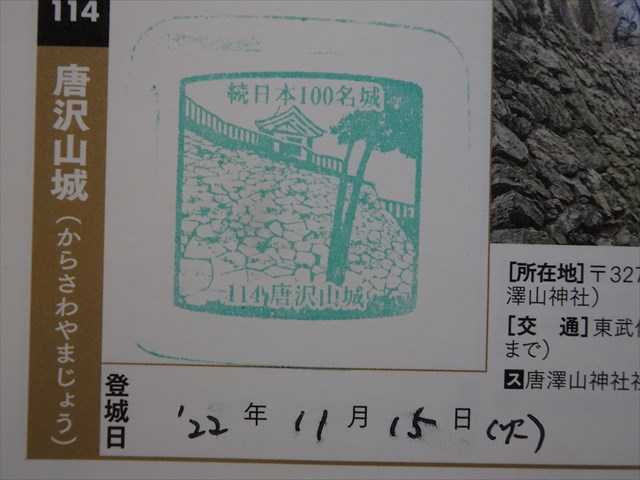

No.114 唐沢山城

お城のシンボルである高石垣がデザインに採用されているようだ。

日本100名城から数えて、145番目の捺印である。

社務所の南にある「南城館」。

本丸南の外城にあたる「南城曲輪」に南城館が建つ。明治二十七年に当時皇太子であった大正

天皇が行啓されたとのこと。ここからの眺望もいいのだがこの日はあいにく雲の中。

南城館の右側から廻り込む。

南城跡に置かれた石庭。

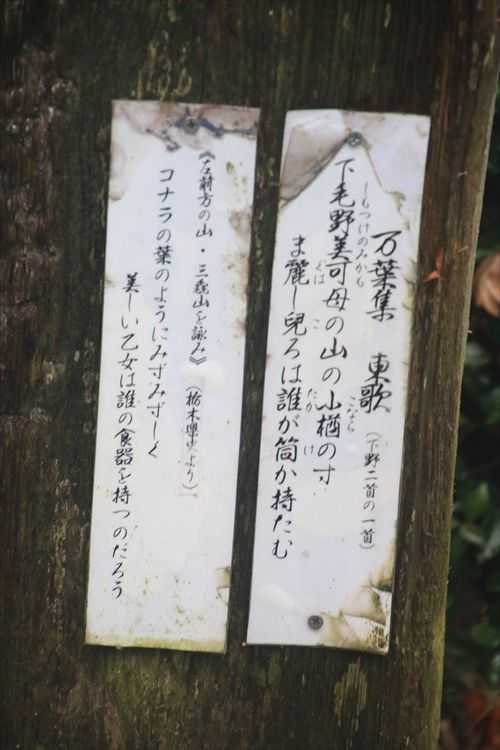

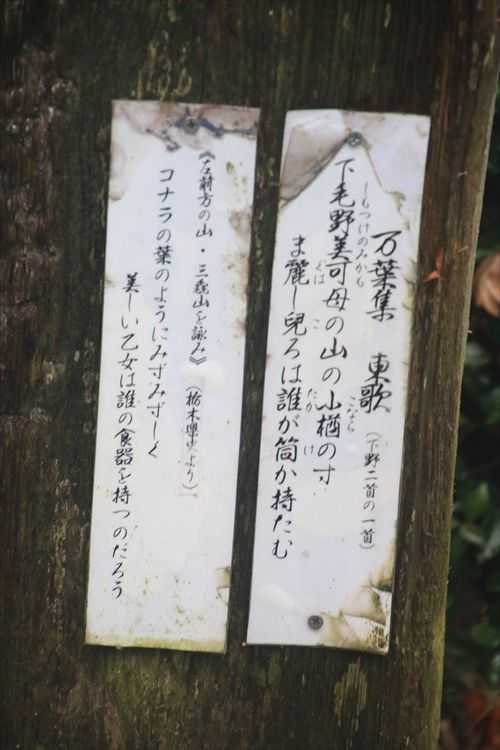

木柱には万葉集

万葉集 東歌(下野二首の一首)

下毛野美可母(みかも)の山の小楢のす ま妙(ぐは)し児ろは誰(た)が笥(け)か持たむ

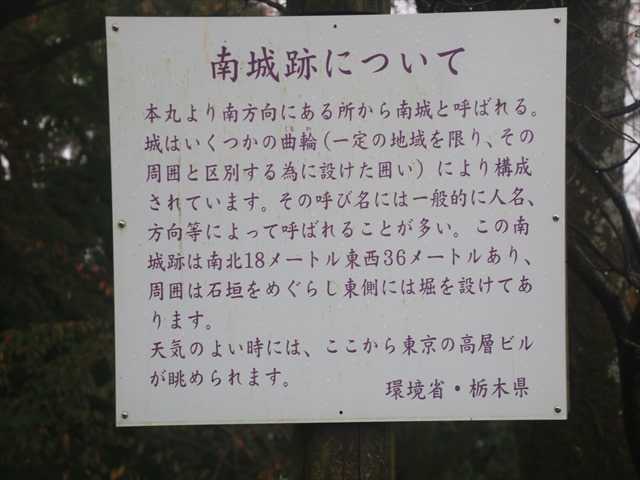

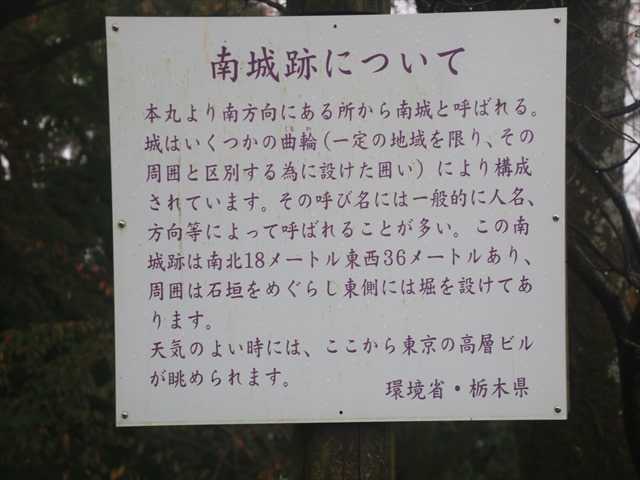

南城跡について

本丸より南方向にある所から南城と呼ばれる。城はいくつかの曲輪(一定の地域を限り、その周

囲と区別する為に設けた囲い)により構成されています。その呼び名には一般的に人名、方向等

によって呼ばれることが多い。この南城跡は南北18メートル東西36メートルあり、周囲は石垣

をめぐらし東側には堀を設けてあります。

天気のよい時には、ここから東京の高層ビルが眺められます。

環境省・栃木県

南城館前から唐澤山神社への階段を見る。右前方に社務所。

唐澤山神社への階段右側に建つ「南城館碑」。

階段下に手水舎。右側は高石垣下の道。

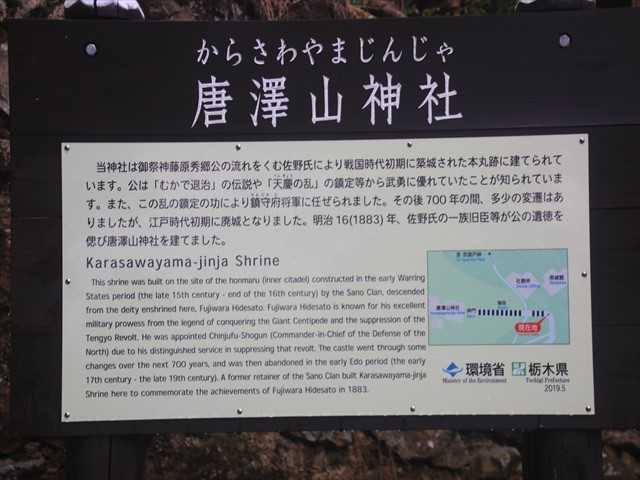

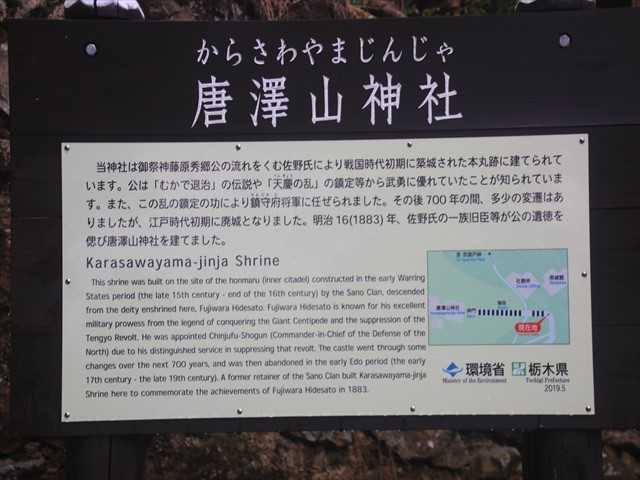

唐澤山神社

当神社は御祭神藤原秀郷公の流れをくむ佐野氏により戦国時代初期に築城された本丸跡に建て

られています。公は「むかで退治」の伝説や「天慶の乱」の鎮定等から武勇に優れていたこと

が知られています。また、この乱の鎮定の功により鎮守府将軍に任ぜられました。その後700

年の間、多少の変遷はありましたが、江戸時代初期に廃城となりました。明治16(1883)年、

佐野氏の一族旧臣等が公の遺徳を偲び唐澤山神社を建てました。

唐澤山神社、本丸への階段。

階段を上ると大きな獣燈

台座には「東京綿糸商」と。

苔むした古い石碑があったが。

南局跡(みなみつぼねあと)

古地図によっては「二ノ丸」とも記されている場所で、かつては奥女中の詰所であったともいう。

更に階段を上る。紅葉には少し早かったようだ。

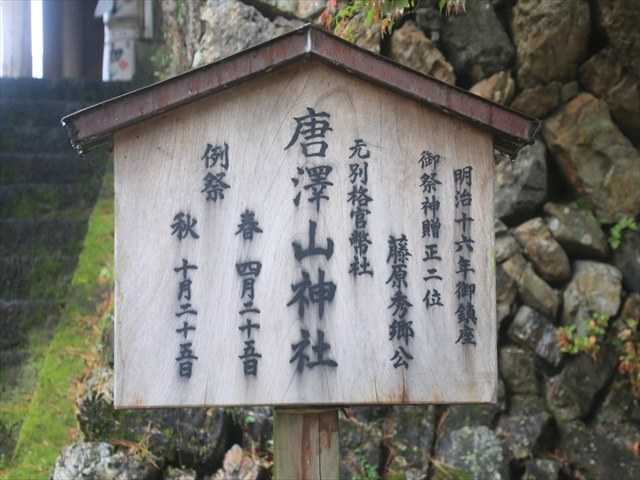

階段下右側に立つ立札

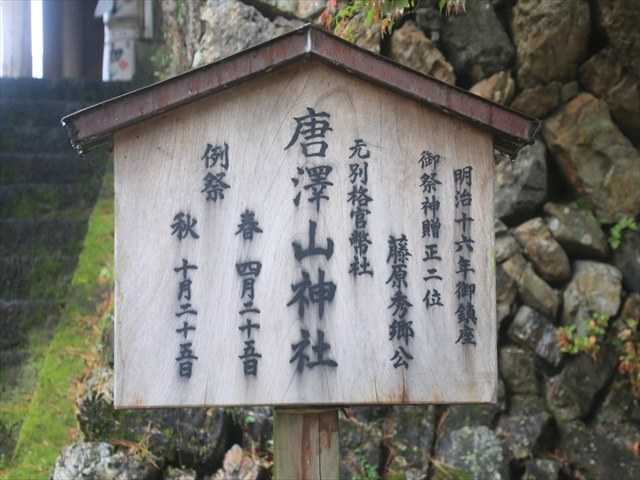

明治十六年御鎮座

御祭神贈正仁位 藤原秀郷公

元別格官幣社 唐澤山神社

例祭 春 四月二十五日

秋 十月二十五日

階段の上に山門

山門の扁額「唐澤山神社」

山門を潜ると正面に拝殿

拝殿前の狛犬(右側)

左側の狛犬

拝殿越しに本殿を望む。

本丸跡

現在は藤原秀郷公を祀る唐澤山神社の社殿が所在するこの場所には、かつては奥御殿が建ち、

西側が大手虎口であった。

本丸の高石垣を修復中。

大手となる出入口は西側で、搦め手口は北東になります。周囲に石塁のような石垣が巡ります。

本丸の南西下に高さ8mを超える見事な高石垣がただずみます。

社殿左側にあるこの建物は。

二の丸への石鳥居。この先は通行止めになっている。

二の丸にある神楽殿を見下ろす。

周囲には石塁のような石垣が巡り、奥御殿直番の詰所があったとされている。現在本丸への通路

は直線的なアプローチになっているが、かつては鉤の手に折れていたようだ。

拝殿の右側から廻り込む。

本殿をズームアップ。

色づき始めたカエデをズームアップ。

社殿前から山門を見る。

南の南城跡方向を見下ろす。

9:45

社務所前には傘をさした多くの人が参拝していた。

ー 続く ー

11月15日(火) 9:25

神橋が架かる「四つ目堀 (よつめぼり)」

西城域と帯曲輪以東とを大きく分断する堀切。かつては曳橋で、いざという時には、橋を引き

払って通行を遮断することができた。

神橋を渡ると左上にある「和合稲荷神社」

鳥居には「令和 稲荷神社」

石祠をズームアップ。

和合稲荷神社

ここを左上に登り「帯曲輪 (三の丸)」へ。

唐澤山神社創建壱百年

敬神婦人会創立二十周年 記念

昭和五十八年十月二十五日

唐澤山神社敬神婦人会

三の丸への途中にあった堀切。

三の丸の広場にあった休憩所、展望台。

天気が良ければ眺望が良かったのであろうが。

三の丸の広場の隅にモニュメント。

モニュメントの台座には「佐野人形協会」と。

この人形供養塔は、昭和六十一年より佐野節句品製作組合の事業として9年間実施された「佐野

阪神淡路大震災に寄せて一度は、中止といたしました人形供養事業ですが、平成十六年よりこの

唐沢山神社の地で佐野人形協会主催の「佐野人形感謝祭」と名称を変更し実施しております。

かねてよりの懸案でありました供養塔建立につきまして、唐沢山神社様のご厚意により、お許し

をいただきましたので、佐野在住の陶芸家和田真紀氏に制作を依頼、ここに除幕式を迎えました。

平成二十年九月二十七日

三の丸から進み二の丸の高石垣

二の丸へは「全面通行止」の看板。

お知らせ

11月14日から11月30日まで史跡唐沢山城跡石垣積直し工事の為、二之丸での作業と

なります。この先、全面通行止となりますので皆様のご協力の程、よろしくお願いし

ます。

二の丸へ行けないので仕方がなく高石垣の下を社務所へ進む。

右下に神橋からの参道(大手道)がある。

高石垣の下に石碑があり文字が刻まれていたが判読できず。

句碑であろうか。

振り返り右側は、本丸、二の丸の高石垣。

関東地方の城では珍しく高さ8mを超える高石垣である。

唐澤山神社社務所

続日本100名城のスタンプはここ社務所で頂ける。

受付時間は、9:00 ~ 17:00 であるので時間内に社務所へ。

唐澤山神社のご朱印も頂ける。

今回の旅の目的でもあるのでまずスタンプを頂く。

No.114 唐沢山城

お城のシンボルである高石垣がデザインに採用されているようだ。

日本100名城から数えて、145番目の捺印である。

社務所の南にある「南城館」。

本丸南の外城にあたる「南城曲輪」に南城館が建つ。明治二十七年に当時皇太子であった大正

天皇が行啓されたとのこと。ここからの眺望もいいのだがこの日はあいにく雲の中。

南城館の右側から廻り込む。

南城跡に置かれた石庭。

木柱には万葉集

万葉集 東歌(下野二首の一首)

下毛野美可母(みかも)の山の小楢のす ま妙(ぐは)し児ろは誰(た)が笥(け)か持たむ

南城跡について

本丸より南方向にある所から南城と呼ばれる。城はいくつかの曲輪(一定の地域を限り、その周

囲と区別する為に設けた囲い)により構成されています。その呼び名には一般的に人名、方向等

によって呼ばれることが多い。この南城跡は南北18メートル東西36メートルあり、周囲は石垣

をめぐらし東側には堀を設けてあります。

天気のよい時には、ここから東京の高層ビルが眺められます。

環境省・栃木県

南城館前から唐澤山神社への階段を見る。右前方に社務所。

唐澤山神社への階段右側に建つ「南城館碑」。

階段下に手水舎。右側は高石垣下の道。

唐澤山神社

当神社は御祭神藤原秀郷公の流れをくむ佐野氏により戦国時代初期に築城された本丸跡に建て

られています。公は「むかで退治」の伝説や「天慶の乱」の鎮定等から武勇に優れていたこと

が知られています。また、この乱の鎮定の功により鎮守府将軍に任ぜられました。その後700

年の間、多少の変遷はありましたが、江戸時代初期に廃城となりました。明治16(1883)年、

佐野氏の一族旧臣等が公の遺徳を偲び唐澤山神社を建てました。

唐澤山神社、本丸への階段。

階段を上ると大きな獣燈

台座には「東京綿糸商」と。

苔むした古い石碑があったが。

南局跡(みなみつぼねあと)

古地図によっては「二ノ丸」とも記されている場所で、かつては奥女中の詰所であったともいう。

更に階段を上る。紅葉には少し早かったようだ。

階段下右側に立つ立札

明治十六年御鎮座

御祭神贈正仁位 藤原秀郷公

元別格官幣社 唐澤山神社

例祭 春 四月二十五日

秋 十月二十五日

階段の上に山門

山門の扁額「唐澤山神社」

山門を潜ると正面に拝殿

拝殿前の狛犬(右側)

左側の狛犬

拝殿越しに本殿を望む。

本丸跡

現在は藤原秀郷公を祀る唐澤山神社の社殿が所在するこの場所には、かつては奥御殿が建ち、

西側が大手虎口であった。

本丸の高石垣を修復中。

大手となる出入口は西側で、搦め手口は北東になります。周囲に石塁のような石垣が巡ります。

本丸の南西下に高さ8mを超える見事な高石垣がただずみます。

社殿左側にあるこの建物は。

二の丸への石鳥居。この先は通行止めになっている。

二の丸にある神楽殿を見下ろす。

周囲には石塁のような石垣が巡り、奥御殿直番の詰所があったとされている。現在本丸への通路

は直線的なアプローチになっているが、かつては鉤の手に折れていたようだ。

拝殿の右側から廻り込む。

本殿をズームアップ。

色づき始めたカエデをズームアップ。

社殿前から山門を見る。

南の南城跡方向を見下ろす。

9:45

社務所前には傘をさした多くの人が参拝していた。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[続 日本100名城] カテゴリの最新記事

-

栃木・群馬県の続日本100名城巡りー26、東… 2023.01.27 コメント(1)

-

栃木・群馬県の続日本100名城巡りー25、國… 2023.01.26

-

栃木・群馬県の続日本100名城巡りー24、八… 2023.01.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.