PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 国内旅行

北口本宮冨士浅間神社の第一大鳥居から杉並木の参道を進み大鳥居へ。

11月19日(日) 11:35

水路手前から大鳥居を見上げる。石橋の手前には歴史を感じさせる苔むした石燈籠が並ぶ。

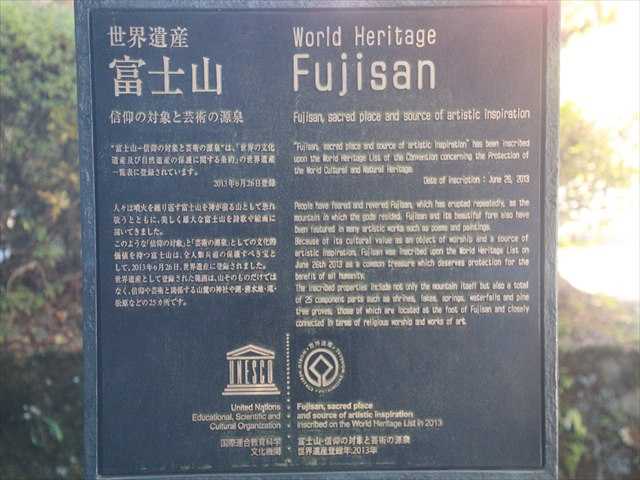

ユニセフの「世界遺産 富士山」の銘板。

世界遺産 富士山

信仰の対象と芸術の源泉

”富士山 ー 信仰の対象と芸術の源泉”は、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」

の世界遺産一覧表に登録されています。

2013年6月26日登録

人々は噴火を繰り返す富士山を神が宿る山として恐れ敬うとともに、美しく雄大な富士山を

このような「信仰の対象」と「芸術の源泉」としての文化的価値を持つ富士山は、全人類共

通の保護すべき宝として、2013年6月26日、世界遺産に登録されました。

世界遺産として登録された範囲は、山そのものだけではなく、信仰や芸術と関係する山麓の

神社や湖・湧水地・滝・松原などの25カ所です。

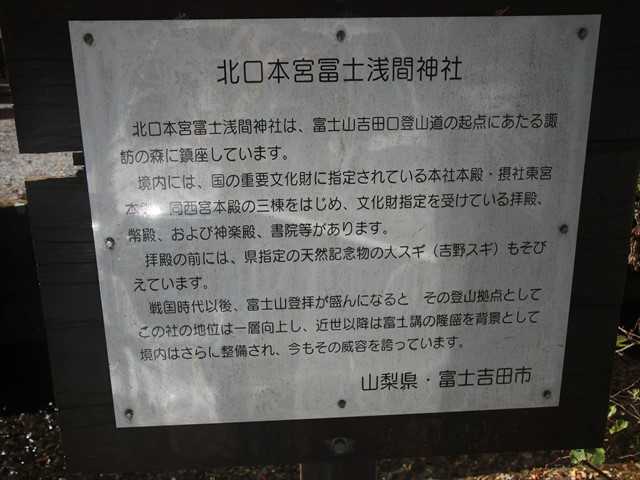

北口本宮冨士浅間神社

北口本宮冨士浅間神社は、富士山吉田口登山道の起点にあたる諏訪の森に鎮座しています。

境内には、国の重要文化財に指定されている本社本殿・摂社東宮本殿・同西宮本殿の三棟を

はじめ、文化財指定を受けている拝殿、幣殿、および神楽殿、書院等があります。

拝殿の前には、県指定の天然記念物の大スギ (吉野スギ) もそびえています。

戦国時代以後、富士山登拝が盛んになると、その登山拠点としてこの社の地位は一層向上し、

近世以降は富士講の隆盛を背景として境内はさらに整備され、今もその威容を誇っています。

山梨県・富士吉田市

左奥にトイレ施設があり、右側の紅葉が綺麗であった。

大鳥居の前を流れる禊川で、水がとても冷たいと。

石橋を渡ると冨士山大鳥居がお出迎え。この鳥居は木造としては日本最大級で、その荘厳な姿

に思わず息を呑む。

大鳥居の扁額「三國第一山」。

左側の狛犬。

冨士山大鳥居

本鳥居はその名のとおり富士山の鳥居とされ、北口本宮冨士浅間神社に社殿が建つ以前よりあ

ったとされる。

「甲斐国 社記・寺記」(明治元年(1868)編纂)によれば、日本武尊が当地で富士山を遥拝した時

に大鳥居を建てたとある。大鳥居は古来当社の象徴とされ、木造としては日本最大級を誇る。

扁額には「三國第一山」とあり、後陽成天の弟である良恕法(りょうにょほっ)親王の筆により、

谷村藩主秋元泰朝に寛永十三年(1636)奉納されたものである。

「三國第一山」とは日本と中国 (唐土) とインド (天竺) の三國で、世界一高く麗しい山とされ

た富士山をさす。

富士山の鳥居ということもあり六十年を以て式年と定められ、建替えあるいは修理がなされて

きた。

種 類 両部型鳥居

全 長 五十八尺五寸(17メートル72センチ)

昭和二十九年

歴 史 文明十二年 (1480) 造営 明応九年 (1500) 造営

文禄三年 (1594) 造営 正保三年 (1646) 修理

寛文六年 (1666) 造営 貞享五年 (1688) 造営

元禄十五年 (1702) 修理 元文元年 (1736) 造営

宝暦八年 (1758) 修理 文政十三年 (1830) 造営

明治二十一年(1888) 造営 明治四十五年(1912) 修理

昭和七年 (1932) 修理 昭和二十九年(1954) 造営

平成二十六年(2014) 修理

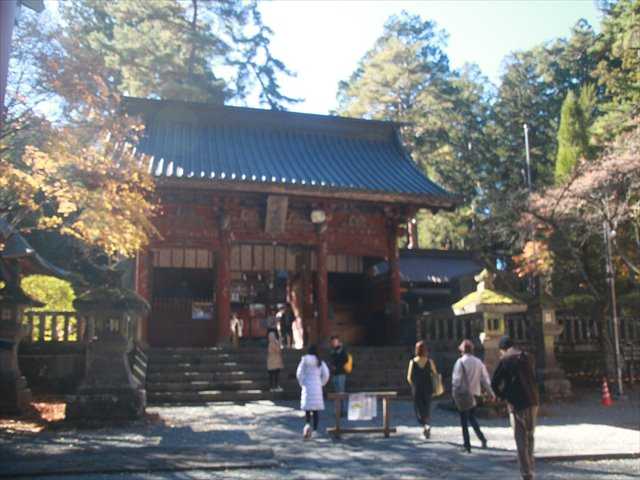

冨士山大鳥居を潜ると正面に「隨神門」。

苔むした石柱には「玉〇百度〇」と。

柵には「○○講社」、歴史を感じる石柱である。

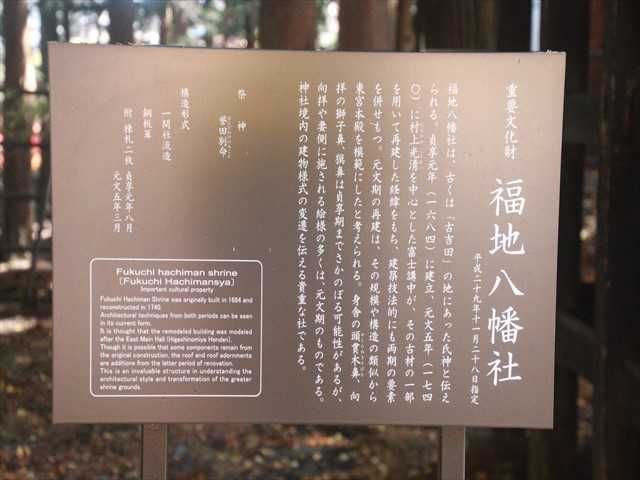

福地八幡社

福地八幡社 重要文化財

平成二十九年十一月二十八日指定

福地八幡社は、古くは「古吉田」の地にあった氏神と伝えられる。貞享元年(1684)に建立、

元文五年(1740)に村上光清を中心とした富士講中が、その古材の一部を用いて再建した経緯を

もち、建築技法的にも両期の要素を併せもつ。元文期の再建は、その規模や構造の類似から東

宮本殿を模範にしたと考えられる。身舎の頭貫木鼻、向拝の獅子鼻、獏鼻は貞享期までさかの

ぼる可能性があるが、向拝や妻側に施される絵様の多くは、元文期のものである。

神社境内の建築様式の変遷を伝える貴重な社である。

祭 神 誉田別命(ほんだわけのみこと)

構造形式 一間社流造 銅板葺

附 棟札二枚 貞享元年八月

元文五年三月

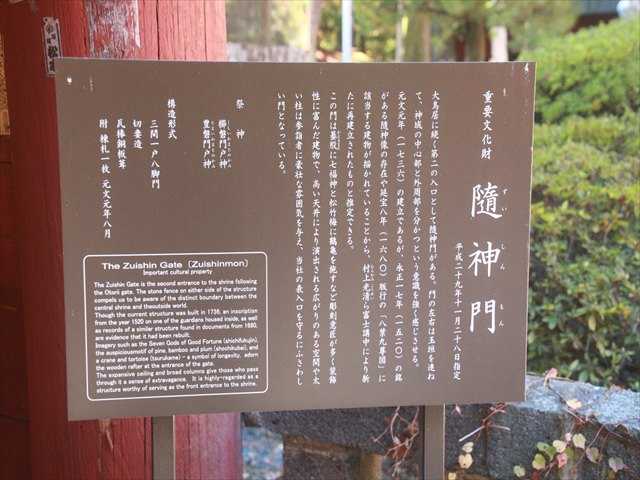

隨神門(ずいしんもん)

扁額は多くの方がなんと書いてあるのか読めないと。

隨神門 重要文化財

平成二十九年十一月二十八日指定

大鳥居に続く第二の入口として隨神門がある。門の左右は玉垣を連ねて、神域の中心部と外周

部を分かつという意識を強く感じさせる。

元文元年 (1736) の建立であるが、永正一七年 (1520) の銘がある隨神像の存在や、延宝八年

(1680) 版行の「八業九尊図」に該当する建物が描かれていることから、村上光清ら富士講中

により新たに再建立されたものと推定できる。

この門は蟇股に七福神と松竹梅に鶴亀を施すなど彫刻意匠が多く装飾性に富んだ建物で、高い

天井により演出される広がりのある空間や太い柱は参詣者に豪壮な雰囲気を与え、当社の表入

口を守るにふさわしい門となっている。

祭 神 櫛磐門戸神(くしいわまとのかみ)

豊磐門戸神(とよいわまとのかみ)

構造形式 三間一戸八脚門

切妻造 瓦棒銅板葺

附 棟札一枚 元文元年八月

隨神門の右側。

掲示板には” ご案内 ”

三十五年ぶりの西宮本殿 (国指定重文) 大修理工事が竣工しました。

真新しい桧皮葺の屋根、彩色をご覧になりながら、どうぞご参拝ください。

向かって右が朱の着物を纏った矢大神様(随神様)。

隨神門の左側。

掲示板には” ご案内 ”

四十年ぶりの東宮本殿 (国指定重文) 大修理工事が竣工しました。

真新しい桧皮葺の屋根、彩色をご覧になりながら、どうぞご参拝ください。

向かって左が青の着物を纏った矢大神様(随神様)。

隨神門下から大鳥居を見下ろすが見上げる大きさである。

隨神門を潜ると正面に「神楽殿」。

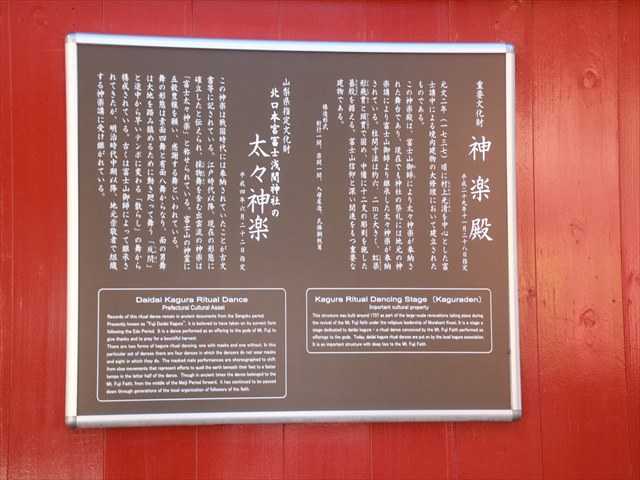

神楽殿 重要文化財

平成二十九年十一月二十八日指定

元文二年(1737)頃に村上光清を中心とした富士講中による境内建物の大修理において建立され

たものである。

この神楽殿は、富士山御師により太々神楽が奉納された舞台であり、現在でも神社の祭礼には

地元の神楽講により富士山御師より継承した太々神楽が奉納されている。柱間寸法は約6.2m

と大きく、虹梁形飛貫と頭貫で固め、中備に十二支の彫刻を施した蟇股を据える。富士山信仰

と深い関連をもつ重要な建物である。

構造形式 桁行一間、梁間一間、入母屋造、瓦棒銅板葺

北口本宮冨士浅間神社の太々神楽 山梨県指定文化財

平成四年六月二十二日指定

この神楽は戦国時代には奉納されていたことが古文書等に記されている。江戸時代以降、現在

の形態に確立したと伝えられ、採物舞を含む出雲流の神楽は「富士太々神楽」と称せられてい

る。富士山の神霊に五穀豊穣を願い、感謝する舞といわれている。

舞の形態は素面四舞と有面八舞からなり、面の男舞は大地を踏み鎮めるために動き廻って舞う

「反閇(へんぱい)」と途中から早いテンポに変わる「散らし」の舞から構成されている。古くは

富士山御師によって継承されてきたが、明治時代中期以降、地元崇敬者で組織する神楽講に受

け継がれている。

神楽殿の左側にはイチョウの巨木があったが既に落葉していた。

イチョウの木を見上げる。

境内はイチョウの葉で黄色の絨毯に。

イチョウの木の右側に整姿されたモミジ。

モミジの黄葉。

黄葉したモミジの葉をズームアップ。

モミジの前から隨神門を望む。

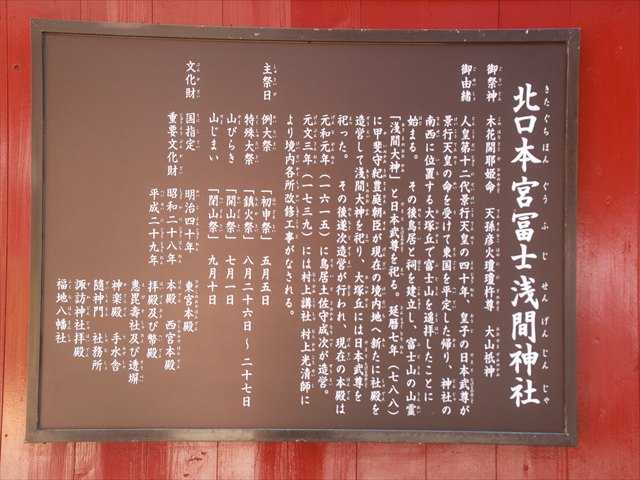

北口本宮冨士浅間神社

御祭神 木花開耶姫命 天孫彦火瓊瓊杵尊 大山祇神

御由緒 人皇第十二代景行天皇の四十年、皇子の日本武尊が景行天皇の命を受けて東国を平定

した帰り、神社の南西に位置する大塚丘で富士山を遥拝したことに始まる。その後鳥

居と祠を建立し、富士山の山霊「浅間大神(あさまのおおかみ)」と日本武尊を祀る。

延暦七年 (788) に甲斐守紀豊庭朝臣が現在の境内地へ新たに社殿を造営して浅間大神

を祀り、大塚丘には日本武尊を祀った。その後遂次造営が行われ、現在の本殿は元和

元年 (1615) に鳥居土佐守成次が造営。元文三年 (1739) には師に村上講社 村上光清

師により境内各所改修工事がなされる。

主祭日 例大祭 【初申祭】 五月五日

特殊大祭 【鎮火祭】 八月二十六日 ~ 二十七日

山びらき 【開山祭】 七月一日

山じまい 【閉山祭】 九月十日

文化財 国指定 明治四十年 東宮本殿

重要文化財 昭和二十八年 本殿 西宮本殿

平成二十九年 拝殿及び幣殿

恵毘壽社及び透塀

神楽殿 手水舎

隨神門 社務所

諏訪神社拝殿

福地八幡社

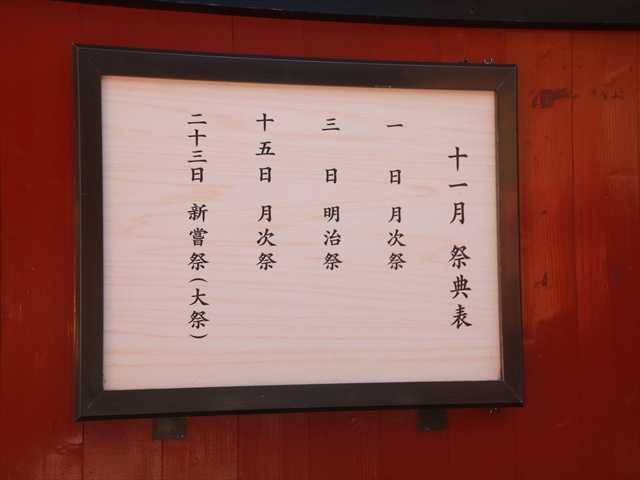

十一月 祭典表

一 日 月次祭

三 日 明治祭

十五日 月次祭

二十三日 新嘗祭(大祭)

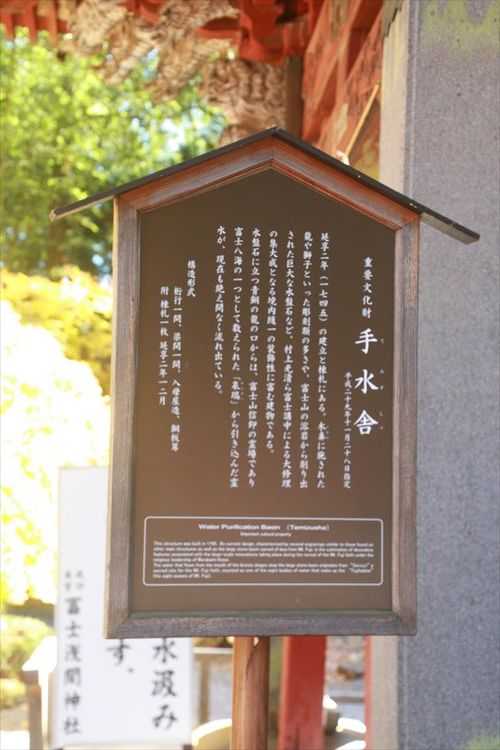

手水舎

手水舎 重要文化財

平成二十九年十一月二十八日指定

延享二年 (1745) の建立と棟札にある。木鼻に施された龍や獅子といった彫刻類の

多さや、富士山の熔岩から削り出された巨大な水盤石など、村上光清ら富士講中に

よる大修理の集大成となる境内随一の装飾性に富む建物である。

水盤石に立つ青銅の龍の口からは、富士山信仰の霊場であり富士八海の一つとして

数えられた「泉場」から引き込んだ霊水が、現在も絶え間なく流れ出ている。

構造形式

桁行一間、梁間一間、入母屋造、銅板葺

附 棟札一枚 延享二年一二月

手水舎の青銅の龍の口から流れてくる、富士山の冷たい雪解け水で手を清めると、より一層気

持ちが引き締まると。

青銅製の龍の口。

何故かお酒のワンカップが水盤脇に置かれていた。

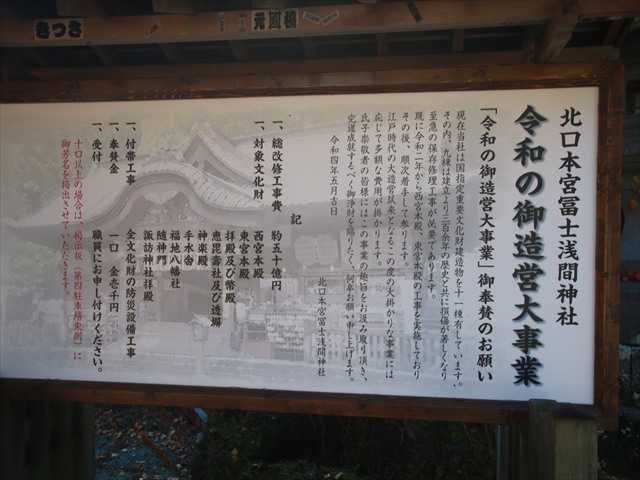

北口本宮冨士浅間神社

令和の御造営大事業

「令和の御造営大事業」御奉賛のお願い

令和の御造営大事業

「令和の御造営大事業」御奉賛のお願い

現在当社は国指定重要文化財建造物を十一棟有しています。

その内、九棟は建立より三百余年の歴史と共に損傷が著しくなり至急の保存修理工事が必要で

あります。

既に令和二年から西宮本殿、東宮本殿の工事を実施しておりその後、順次着手して参ります。

江戸時代の大造営以来となるこの度の大掛かりな事業には応じて多額な費用が掛かります。

氏子崇敬者の皆様にはこの事業の趣旨をお汲み取り頂き、完遂成就するべく御浄財を賜りたく、

何卒お願い申し上げます。

令和四年五月吉日

北口本宮冨士浅間神社

記

一、総改修工事費 約五十億円

一、対象文化財 西宮本殿

東宮本殿

拝殿及び幣殿

恵毘壽社及び透塀

神楽殿

手水舎

福地八幡社

隨神門

諏訪神社拝殿

一、付帯工事 全文化財の防災設備工事

一、奉賛金 一口 金壱千円

一、受付 職員にお申し付けください。

十口以上の場合は、掲示板(第四駐車場東側)に御芳名を掲出させていただきます。

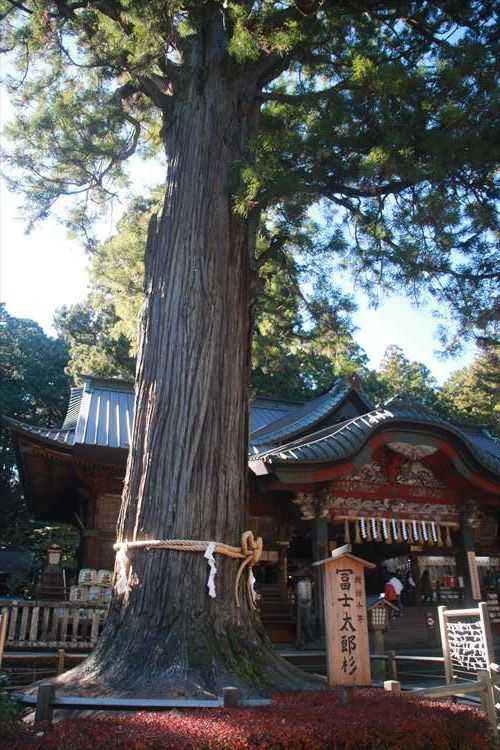

拝殿前の左側に聳える「 冨士太郎杉 」。

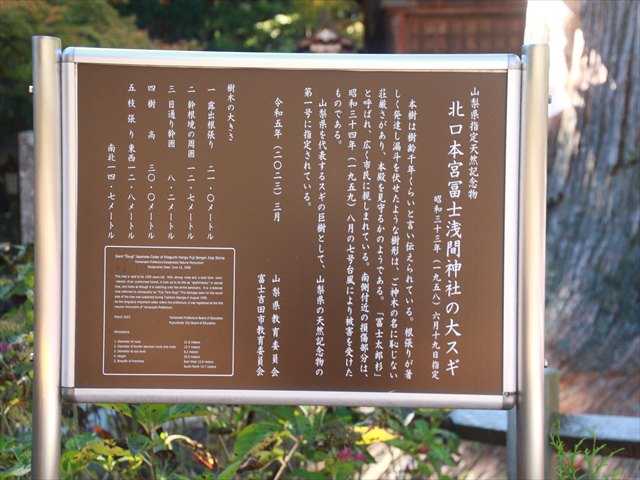

北口本宮冨士浅間神社の大スギ 山梨県指定天然記念物

昭和三十三年六月十九日指定

本樹は樹齢千年くらいと言い伝えられている。根張りが著しく発達し漏斗を伏せたような樹形

は、ご神木の名に恥じない荘厳さがあり、本殿を見守るかのようである。「冨士太郎杉」と呼

ばれ、広く市民に親しまれている。南側付近の損傷部分は、昭和三十四年 (1959) 八月の七号

台風により被害を受けたものである。

山梨県を代表するスギの巨樹として、山梨県の天然記念物の第一号に指定されている。

令和五年 (2023) 三月 山梨県教育委員会

富士吉田市教育委員会

樹木の大きさ

一、露出根張り 21.0メートル

二、幹根境の周囲 12.7メートル

三、目通り幹囲 8.2メートル

四、樹 高 30.0メートル

五、枝張り 東西 12.8メートル、南北 14.7メートル

拝殿は富士山信仰を感じることのできる奉納物が所狭しと装飾され、本殿は細やかな技巧を尽く

した見事な装飾で飾られており歴史を感じる。その拝殿前の左右には樹齢約千年を数える「冨

士太郎杉」と「夫婦ヒノキ」のご神木が聳え、自然と歴史の雄大さと神秘を感じる。

冨士太郎杉の根元は漏斗を伏せたような樹形になっている。

反対側には「夫婦ヒノキ」のご神木が聳える。

後ほど訪れることに。

拝殿へ上がる。この時期、七五三の参拝に訪れる人が多かった。

拝殿には富士山信仰を感じることのできる奉納物が所狭しと装飾されていた。

拝殿の扁額には「北口本宮」。

11:50

拝殿前に神楽殿、左奥に拝殿の授与所。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

河口湖、丹沢湖一泊の旅ー18、丹沢湖記念… 2024.01.10

-

河口湖、丹沢湖一泊の旅ー17、丹沢湖記念… 2024.01.09

-

河口湖、丹沢湖一泊の旅ー16、春や秋のミ… 2024.01.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.