PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

フリーページ

3月21日(木) 14:25

左方向は県道78号線 (御殿場大井線:足柄街道) の御殿場方面。右側が下って来た足柄古道。

道路脇に、「宗教法人 足柄神社入口」「足柄古道入口」の案内板。

下って来た足柄古道の道路脇に石碑が建っていたので歩いて引返す。

足柄神社へはこの先を左方向へ。道幅が狭いので所々にすれ違いのスペースが設けられていた。

弘西寺堰碑

所在地:神奈川県南足柄市苅野 191-1

弘西寺堰碑

漢字カタカナで刻まれていたが判読できなかった。

昭和戊辰二月 猪瀬博愛書

ネットで調べるとこの石碑は大正関東地震の被害についての石碑であるが、安政年間

の地震についても記述がある。この時期に、南足柄周辺で大きな地震は知られていな

いが、上流の ”川入堰の碑” にも安政6年に被害を被ったとの記述があると。

石碑前から足柄古道を歩いて下る。

この先の道路脇に車を停め散策した。

向かい側手前には ”松田警察署 苅野駐在所” があったが、駐在所は不在で、交通量も少なく。

駐在署前から五百メートルほど下り、カーナビの案内で狭い道を左折して広場へ駐車。

参道入口に多くの石碑が建っていたので県道へ戻る。

参道入口に「大門通り」と。

一段高いところに左から「浅間大神」「堅牢地神」「○○○佗佛」。

右奥には「庚申塔」「双体道祖神」、一番奥には「南無大師遍照金剛 木食観正」と。

その側面には「文政二己卯年二月現任實乗代造立之」と刻まれていた。

因みに ”木食観正(もくじきかんしょう)”

は、文政の頃(1818 ~ 1830年)、小田原宿に滞在

して、酒匂平野一帯で諸人救済の生仏(いきぼとけ)として崇敬された遊行僧であると。

県道78号線 (御殿場大井線:足柄街道) の大雄山駅方向に立つ案内板。

振り返れば矢倉岳。

県道から弘済寺への参道。

入口両側に石碑が建っている。

右側の石碑。

石碑には「四國八拾八箇所順○○○」と。

参道を入り民家の庭先に綺麗に咲いていたツバキ。

直径10センチほどの大輪であった。

道幅一間ほどの狭い参道であった。右側の塀際に石碑。車はこの先の広場に停めた。

石碑には「南無○○」と。

スマホで目的地の弘済寺を調べるとまだ先であったので車で移動。

民家の敷地に「馬頭観世音」の石碑。年月が刻まれていたが読みとれなかった。

14:40

弘済寺の駐車場へ到着。西方向に矢倉岳。

弘済寺 (こうさいじ)

所在地:神奈川県南足柄市弘西寺 131

弘済寺は、東寺真言宗の寺院で山号は法雨山、院号は金剛幢院。本尊は不動明王。

南足柄七福寺めぐり預かり寺である。弘済密寺とも称される。

弘済寺地蔵堂

山門前左側に建つ地蔵堂。毎年7月23日に子ども達の健やかな成長を願って、おじぞうさんの

お祭り【弘済寺地蔵まつり】が行われますと。

かつては ”木造地蔵菩薩座像” が安置されていた地蔵堂。

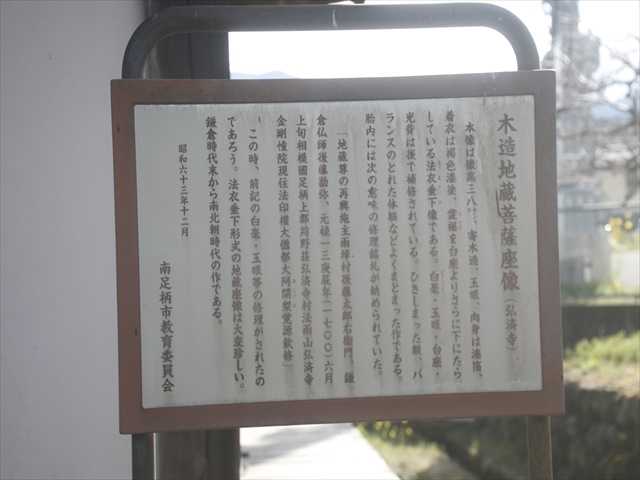

地蔵堂前に建つ説明板。

木柱には「市指定文化財 木造地蔵菩薩座像」と。

木造地蔵菩薩座像 (弘済寺)

本像は像高三八センチ、寄木造、玉眼、肉身は漆箔、着衣は褐色漆塗、裳裾を台座よりさらに

下にたらしている法衣垂下像である。白毫・玉眼・台座・光背は後で補修されている。ひきし

まった顔、バランスのとれた体躯などよくまとまった作である。胎内には次の意味の修理銘札

が納められていた。

「地蔵尊の再興施主雨坪村後藤太郎右衛門、鎌倉仏師後藤勘弥、元禄一三庚辰年(1700) 六月

上旬相模國足柄上郡苅野荘弘済寺村法雨山弘済寺金剛憧院現住法印権大僧都大阿闍梨覚源欽修」

この時、前記の白毫・玉眼等の修理がされたのであろう。法衣垂下形式の地蔵座像は大変珍し

い。鎌倉時代末から南北朝時代の作である。

昭和六十三年十二月 南足柄市教育委員会

地蔵堂前に並ぶ石仏群。

大きな石碑には「光明直言供養」と。

一番奥(南側)には、古い石祠、庚申塔。

地蔵堂の境内に聳える二本のコウヤマキ。

片方は「高木になるので先端を切った」と。

コウヤマキの下に並ぶ石仏。

どれも苔むして歴史を感じさせる石仏である。

左側には「南無大師遍照金剛」と刻まれた石碑。

地蔵堂前から山門。

弘済寺の山門

山門の扁額「法雨山」。

本堂前に満開の春めき桜が咲いていた。

丁度ご住職の奥様が出て来られ談笑。

春めき桜を頂き植え樹齢は5年と。

本堂に修復された「 木造地蔵菩薩座像」

が安置されているので見て下さいと。

本堂の扁額「弘濟寺」。

奥様の案内で本堂に上がる。

本堂内?にはユニークな ”田中太山のふすま絵” があり、言えば見せていただけると。

住職の法話は「仏は私の中に・・・」と(以上、ネットから)。

地蔵菩薩及び二童子像

真言宗立教開宗1200年記念事業

令和5年(2023)、弘法大師空海様により真言宗が立教開宗されて1200年を迎えます。 弘済寺

では当山地蔵堂に安置されている地蔵菩薩像の大修復を行うことといたしました。

そして繋がりのある方々、参拝される方々の格別の真心でお地蔵様と深いご縁を結んでいただ

き、造像当初の尊容を復元するため文化財的手法による保存修理事業にご協力を賜りました。

先人たちが、その大いなる信心で私たちに残してくれた弘済寺のお地蔵様を次の世代に継承し

ていくことは、この時代にここに生きる私たちの勝縁と捉え、この貴重な事業にご賛同賜りあ

りがとうございました。

合掌 住職 玉野 真永 (ネットから)

修復に当たって台座後背、地蔵の金泥が一部剥がれていたが住職から「30年見慣れたままでと

の要望から今のままで修復した」と。

修復は栃木県鹿沼市の三人の女性が営む「三乗堂」へ依頼。

修復作業をネットから「 700年前の仏像の中から

」👈 をクリック願います。

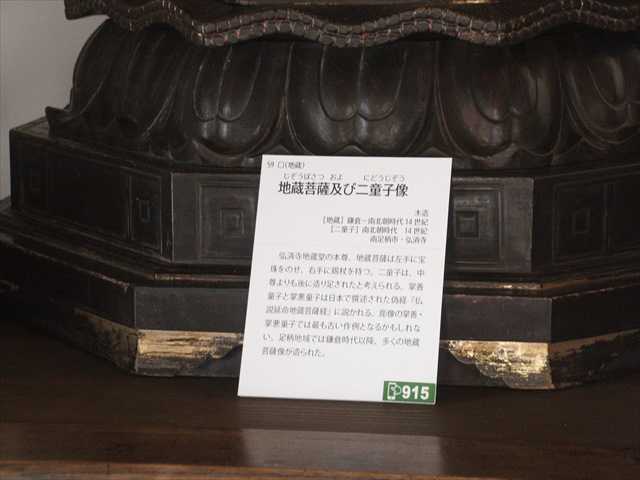

地蔵菩薩及び二童子像

木造

[地 蔵]鎌倉~南北朝時代14世紀

[二童子]南北朝時代 14世紀

南足柄市・弘済寺

弘済寺地蔵堂の本尊。地蔵菩薩は左手に宝珠をのせ、右手に錫杖を持つ。二童子は、中尊より

も後に造り足されたと考えられる。掌善童子と掌悪童子は日本で撰述された儀経『仏説延命地

蔵菩薩経』に説かれる。彫像の掌善・掌悪童子では最も古い作例となるかもしれない。足柄地

域では鎌倉時代以降、多くの地域菩薩像が造られた。

地蔵菩薩座像

地蔵像の中にはかつて修理された際の修理銘札元禄13年(1700)に鎌倉仏師 後藤勘彌

による修復が行われた事が残されていたと。

今回の修復後には新しい巻物に「疫病退散」等を記載し納めたと。

本堂から降り立ち山門を望む。

境内に立たれる弘法大師像。

台座には「南無大師遍照金剛」と。

15:05

弘済寺の駐車場から、満開の春めき桜と矢倉岳とのコラボ。

この後、ご住職の奥様から紹介された「広町パークゴルフ場脇の春めき桜」を見ることに。

ー 続く ー

-

日本五大桜の石戸蒲桜をたずねるー10、南… 2024.05.21

-

日本五大桜の石戸蒲桜をたずねるー9、八幡… 2024.05.20

-

日本五大桜の石戸蒲桜をたずねるー8、天神… 2024.05.19