PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

4月28日(日) 7:40

西ノ丸畝堀沿いの帯曲輪を上り西ノ丸と西櫓の間にある障子堀。

ここからの光景を何年も見たかった。

富士も見事に顔を出していた。

障子堀も綺麗に整備されていた。山中城一番のビュースポットではなかろうか。

丸く刈られたツゲの木であったか、四阿の方がよいか。

右奥には休憩用の四阿があるが。

障子堀へは急斜面で立入禁止になっていたか。

昼近くになると富士には雲がかかる。

ツツジも赤一色なのであろうか。

帯曲輪に立つ観光案内「← 西木戸口跡、西櫓跡 →」。

畝の傾斜度が50度から60度と非常に急峻な西櫓堀。蟻地獄の如くに造られた畝である。

西ノ丸畝堀を見下ろす。早期に復旧されることを祈る。

令和元年の台風19号の影響で崩落した西ノ丸の法面、その後も長雨で崩壊。

この法面にシバザクラを植えたらどうであろうかは。シバザクラは常緑で、地面を覆いつくす

ように密生し、土の流失も防ぐため、石垣、法面などで利用されていると。

西櫓跡への通路から障子堀を見下ろす。

前方上の ”西ノ丸物見台” には幟旗が立ち並ぶ。

障子堀 (しょうじぼり)

後北条氏の城には、堀の中を区画するように畝を掘り残す、いわゆる「障子堀」という独特の

西ノ丸と西櫓の間の堀は、中央に太く長い畝を置き、そこから交互に両側の曲輪にむかって畝

を出し、障子の桟のように区画されている。

また、中央の区画には水が湧き出しており、溜まった水は南北の堀へ排出される仕組みになっ

ている。このように水堀と用水池を兼ねた堀が山城に作られることは非常に珍しく、後北条氏

の城の中でも特異な構造である。

静岡県教育委員会

三島市教育委員会

西櫓跡から東奥に広がる二ノ丸(北条丸)、本丸を望む。左上は西ノ丸跡。

右下の南側の帯曲輪に幟旗が立ち並ぶ。

西櫓跡に立つ幟旗。北側には富士が見える。

西ノ丸の北側の障子堀、奥に休憩用の四阿。

西櫓跡

堀立柱建物跡

発掘調査の結果、南西の区画から堀立柱建物跡のものと思われる柱穴が二十本検出した。弓矢

や鉄炮等を立て掛ける施設と思われるが、検出した柱穴は、柱間及び方向が不揃いで、どの柱

穴がこの建物に伴うものか確定できないため、床面と思われる範囲についてのみ平面表示した。

平成二十七年三月 文化庁

静岡県教育委員会

三島市教育委員会

西櫓跡の一段高い櫓台から西方向の三島、沼津市街地を見下ろす。

かつてはここから攻めてくる豊臣軍を見たのであろう。

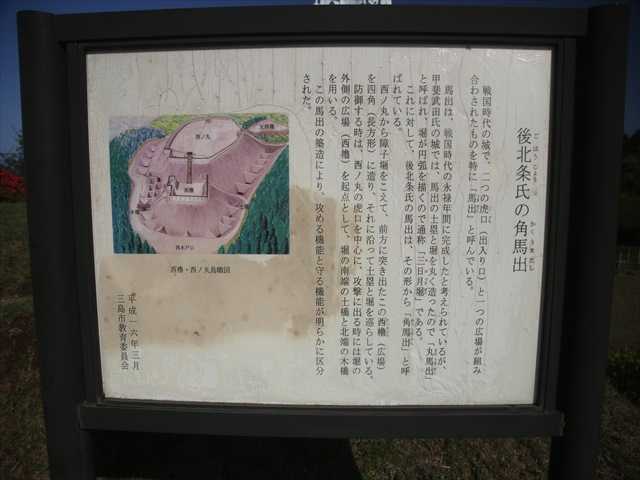

後北条氏の角馬出

戦国時代の城で、二つの虎口(出入り口)と一つの広場が組み合わされたものを特に「馬出」と

呼んでいる。

馬出は、戦国時代の永禄年間に完成したと考えられているが、甲斐武田氏の城では、馬出の土

塁と堀を丸く造ったので「丸馬出」と呼ばれ、堀が円弧を描くので通称「三日月堀」である。

これに対して、後北条氏の馬出は、その形から「角馬出」と呼ばれている。

西ノ丸から障子堀をこえて、前方に突き出たこの西櫓(広場)を四角(長方形)に造り、それに沿

って土塁と堀を巡らしている。防御する時は、西ノ丸の虎口を中心に、攻撃に出る時には堀の

外側の広場(西櫓)を起点として、堀の南端の土橋と北端の木橋を用いる。

この馬出の築造により、攻める機能と守る機能が明らかに区分された。

写真は、西櫓・西ノ丸鳥瞰図

平成十六年三月 三島市教育委員

西櫓跡の櫓台からの富士。

櫓台から東側の西ノ丸の物見台を望む。この辺りの標高は580メートル。

西櫓と西ノ丸間の障子堀。高いので足がすくむ。

関東に攻め込もうとする豊臣秀吉の大軍が、この山中城に襲いかかったのは、天正18年(1590)

3月29日のことでこの時の戦死者の数は、障子堀の中にも多くの死傷者が。

丸く刈られたツツジをズームアップ。

更にズームアップ。

西ノ丸の物見台。

西櫓を後にする。

西櫓入口の帯曲輪からこの光景を見納める。

西櫓跡から南側の帯曲輪を西木戸口跡へ進み ”西櫓堀” を振り返る。

右側の帯曲輪から西櫓を攻めるのは深い障子堀があるので至難の業であったのでは。

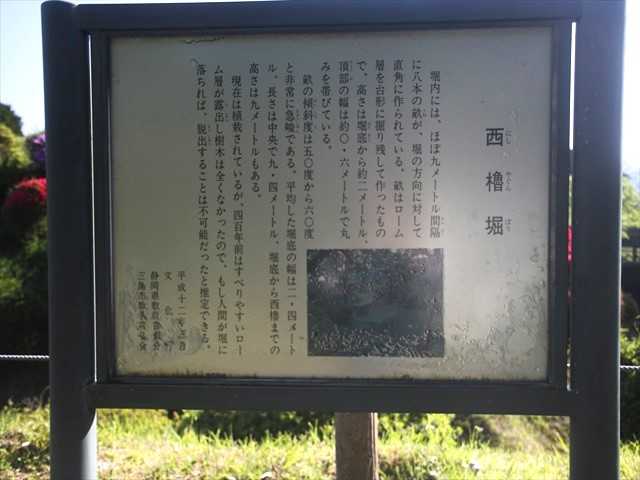

西櫓堀(にしやぐらぼり)

堀内には、ほぼ九メートル間隔に八本の畝が、堀の方向に対して直角に作られている。畝はロ

ーム層を台形に掘り残して作ったもので、高さは堀底から約二メートル、頂部の幅は約〇・六

メートルで丸みを帯びている。

畝の傾斜度は五〇度から六○度と非常に急峻である。平均した堀底の幅は二・四メートル、長

さは中央で九・四メートル、堀底から西櫓までの高さは九メートルもある。

現在は植栽されているが、四百年前はすべりやすいローム層が露出し樹木は全くなかったので、

もし人間が堀に落ちれば、脱出することは不可能だったと推定できる。

平成十二年三月 文化庁

静岡県教育委員会

三島市教育委員会

西櫓西側の堀。

西櫓堀の平均した堀底の幅は2.4メートル、長さは中央で9.4メートル、堀底から西櫓までの高

さは9.0メートルもある。

深い西櫓堀を見下ろす。

廻り込むと富士が見えていた。

サクラとのコラボもよさそうだが。

ズームアップ。

東方向を振り返る。

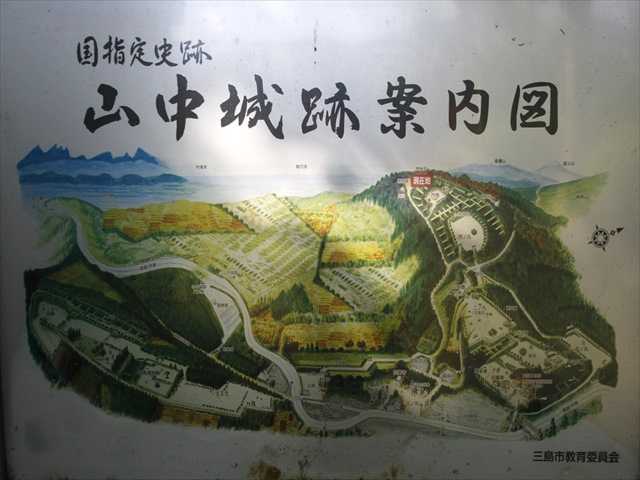

山中城西側の展望地点に立つ観光案内板。

トイレ施設もあった。

現在地は右上で山中城跡の最西部に位置している。

西木戸に建つ石碑には、「史蹟 山中城阯」と。

側面には、

「史蹟名勝天然記念物保存法ニヨリ

昭和九年一月二十二日文部大臣指定」と。

南側の西櫓堀を振り返る。

西櫓の北側斜面のツツジ。

ここには数色のツツジが咲いていた。

8:00

急峻な斜面に植えられているツツジ

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.