PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

4月28日(日) 8:25

元西櫓から架橋を渡り二ノ丸(北条丸)へ進む。

二ノ丸虎口と架橋

二ノ丸は東西に延びる尾根を切って構築された曲輪である。尾根の頂部に当たる正面の土塁か

ら、南北方向に傾斜しており、北側には堀が掘られ、南側は斜面となって箱井戸の谷に続いて

いる。この斜面を削ったり盛土して、山中城最大の曲輪二ノ丸は作られたのであるが、本丸が

狭いのでその機能を分担したものと思われる。二ノ丸への入口は、三ノ丸から箱井戸を越えて

こちら側へ渡り、長い道を上ってこの正面の大土塁(高さ4.5m)に突き当り、右折して曲輪に入

るようになっていた。

検出された。橋脚の幅は南北4.3m、東西1.7mで、柱の直径は20~30cmであった。

復元した橋は遺構を保護するため、盛土して本来の位置より高く架けられている。

平成十三年三月 文化庁

静岡県教育委員会

三島市教育委員会

二ノ丸への架橋を渡り西方向を望む。

架橋を渡ると右側に二ノ丸櫓台がある。

二ノ丸の櫓台から元西櫓を見下ろす。

元西櫓は周囲を深い空堀で囲まれた、640平方メートルの小曲輪である。

同場所から西方向の西ノ丸畝堀、西ノ丸を見下ろす。

二ノ丸の櫓台から東方向の二ノ丸(北条丸)を見下ろす。

ら、南北方向に傾斜しており、北側には堀が掘られ、南側は斜面となって箱井戸の谷に続いて

いる。この斜面を削ったり盛土して、山中城最大の曲輪二ノ丸は作られた。

二ノ丸(北条丸)にはこれから咲くオオムラサキ。

南側に傾斜した二ノ丸。

二ノ丸の西側櫓台を望む。

同場所から南西方向には函南の街並みが見える。

二ノ丸櫓台からの本丸北側の空堀を見下ろす。

空堀には本丸から北ノ丸への本丸北橋が架かる。

本丸西堀に架かる本丸西橋

二ノ丸の東側櫓台から見下ろす。

本丸堀と櫓台

本丸と二ノ丸(北条丸)との間の本丸西堀は、土橋によって南北に二分されている。北側の堀止

めの斜面にはV字状の薬研堀が掘られ、その南側に箱堀が掘られていた。堀底や堀壁が二段と

なっていたので、修築が行われ一部薬研堀が残ったようである。なお、箱堀の堀底からは兜の

「しころ」が出土した。

土橋の南側は畝によって八区画に分けられ、途中屈折して箱井戸の堀へ続いている。堀底から

本丸土塁までは九メートルもあり、深く急峻な堀である。堀の二ノ丸側には、幅三○~六○セ

ンチの犬走りが作られ、土橋もこの犬走りによって分断されていたので、当時は簡単な架橋施

設で通行していたものと思われる。一般的に本丸の虎口(入口)は、このように直線的ではない

が特別な施設は認められなかったので、通行の安全上架橋とした。

説明板左手の、標高五八三メートルの地に二ノ丸櫓台(東西一二メートル、南北一〇メートル)

がありそれを復元した。

平成十二年三月 文化庁

静岡県教育委員会

三島市教育委員会

本丸跡に立つ説明板。

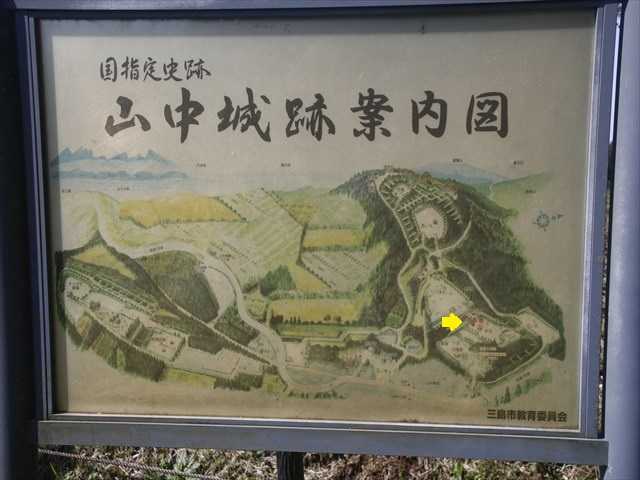

左側は「国指定史跡 山中城跡案内図」。

右側は「国指定史跡山中城跡」で国道沿いの入口にあったものと説明文が同じ。

現在地は矢印の「本丸」。

本丸の南側下には兵糧庫跡に建つ休憩所。

本丸にもフジ棚。

ここのフジも紫色は満開になっていた。

いい香りがするので大きなアブが飛びまわっていた。

本丸跡

標高五七八m、面積一七四○㎡、天守櫓と共に山中城の中心となる曲輪である。

周囲は本丸にふさわしい堅固な土塁と深い堀に囲まれ、南は兵糧庫と接している。この曲輪は

盛土によって兵糧庫側から二m前後の段をつくり、二段の平坦面で築かれている。

虎口(入口)は南側にあり、北は天守閣と北の丸へ、西は北条丸に続く。

江戸時代の絵図に描かれた本丸広間は上段の平坦面、北条丸寄りに建てられており、現在の藤

棚の位置である。

平成九年十一月 文化庁

静岡県教育委員会

三島市教育委員会

北ノ丸への本丸北橋。

架橋(かけはし)

発掘調査の結果、本丸と北ノ丸を結ぶ架橋の存在が明らかになり、その成果を元に日本大学の

故・宮脇泰一教授が復元したのがこの木製の橋である。

山中城の堀には、土橋が多く構築され、現在も残っているが、重要な曲輪には木製の橋も架け

られていた。

木製の橋は土橋と較べて簡単に破壊できるので、戦いの状況によって破壊して、敵兵が堀を渡

れなくすることも可能であり、曲輪の防御には有利である。

平成十三年三月 文化庁

静岡県教育委員会

三島市教育委員会

北ノ丸

北ノ丸に咲いていたミツバツツジ。

北の丸堀

山城の生命は堀と土塁にあるといわれる。堀の深さが深く、幅が広いほど曲輪につくられる土

塁が高く堅固なものとなる。

北の丸を囲むこの堀は豪快である。四〇〇年の歳月は堀底を二m以上埋めているので、築城時

は現況より更に要害を誇っていたに違いない。

城の内部に敵が進攻することを防ぐため、この外堀は山中城全域を囲むように掘られ、水のな

い空堀となっている。石垣を用いるようになると、堀の両岸はより急峻になるが、石を用いず

これだけの急な堀を構築した技術はみごとである。

平成九年十一月 文化庁

静岡県教育委員会

三島市教育委員会

北ノ丸の北側の急峻な堀。

北側の急峻な堀には杉が林立している。

北ノ丸

天守櫓に次ぐ本城第二の高地に位置し、面積も1,920㎡もある曲輪である。

本丸に咲くフジ棚。

フジ棚を見上げる。

本丸に咲く野花。

ズームアップ。

本丸の東側に雑木林がありその中に「矢立の杉」が聳える。

矢立の杉 (市指定天然記念物)

山中城跡本丸の天主櫓に接して植生しており、樹高三一・五m、周囲の樹木より一段と高く山

中城跡のシンボル的存在である。推定樹齢は五○○年前後といわれ、植生地はスギの生育の適

地であるため樹勢も良好で、目通り四・三七m、枝張りは西側へ一五m、北東側へ八mも展開

し、各枝の葉色もよい。

「矢立の杉」の呼称の由来については、出陣の際に杉に矢を射立て、勝敗を占ったためと『豆

州志稿』の中の記述にある。

平成八年十二月 三島市教育委員会

本丸から下り兵糧庫跡へ、休憩所になっている。

本丸の土塁を見上げる。

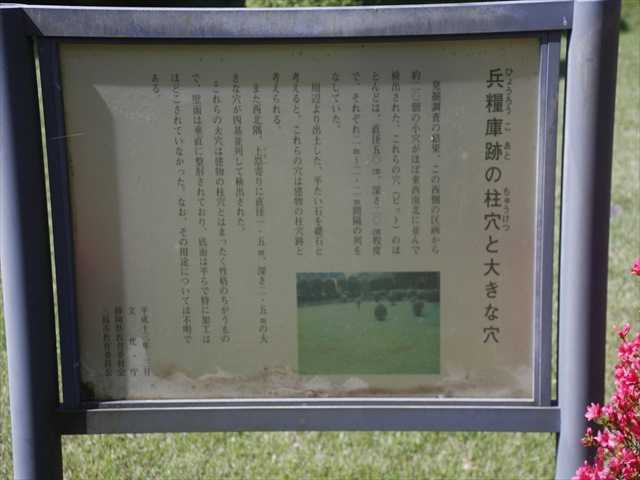

兵糧庫跡(ひょうろうこあと)

ここは古くから兵糧庫とか、弾薬庫と伝承されていた場所である。中央を走る幅五○cm、深さ

二〇cmの溝は排水溝のような施設であったと考えられ、この溝が兵糧庫を東西二つの区画にわ

けていた。西側の区画からは南面する三間(六・七m)、四間(八・七m)の建物の柱穴が確認され

た。このことから周辺より出土している平たい石を礎石として用い、その上に建物があったも

のと考えられる。

東側の区画からは、不整形な穴が数穴検出され、本丸よりの穴からは、硯・坏・甲冑片・陶器な

どが出土している。

平成十三年三月 文化庁

静岡県教育委員会

三島市教育委員会

兵糧庫跡の柱穴と大きな穴

発掘調査の結果、この西側の区画から約20個の小穴がほぼ東西南北に並んで検出された。

これらの穴(ピット)のほとんどは、直径50cm、深さ20cm程度で、それぞれ2m ~ 2.2m間隔

の列をなしていた。

周辺より出土した、平たい石を礎石と考えると、これらの穴は建物の柱穴跡と考えられる。

また西北隅、土塁寄りに直径1.5m、深さ2.5mの大きな穴が四基並列して検出された。

これらの大穴は建物の柱穴とはまったく性格のちがうもので、壁面は垂直に整形されており、

底面は平らで特に加工はほどこされていなかった。なお、その用途については不明である。

平成十三年三月 文化庁

静岡県教育委員会

三島市教育委員会

8:45

兵糧庫跡は発掘調査後整地され、芝生の中に柱穴跡が残されている。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.