PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

Freepage List

基本事情 写経一覧表(総合)[更新日付]

関連情報(アジア)

関連情報(中南米)

関連情報(ヨーロッパ)

関連情報(中東地区)

関連情報(アフリカ)

関連情報(北米ほか)

「年月日」から記事にアクセスする方法

世界規模データ

外国政府の統計 の出所

自由が丘氏等の寄稿一覧表(総合と自由が丘氏)

仮想旅行・歴史

鈴村興太郎博士の講話など

宇治見氏寄稿「ブラジル日本移民100年史」等

寺尾公男遺稿集

金剛山仙人

青雲荘亭主

ピケティ理論、所得格差分析など

山崎博司氏「こころの友」HPの一部保存

諸問題その他

司馬遼太郎「日本人とは何か」

マドレーヌ氏特別寄稿

Tsunami氏&Tigers&Mitsuya & Moomin Papa

土佐の高知(ふるさと)

父の癌闘病記

大学時代の思い出

会社勤務時代の思い出(OB時代も)

地元

海外出張

福島第一原発事故、地震、災害などへの対応

スポーツ・健康・病気関連(総合)

神尾米さんの「現代テニス」

宇宙・地球の未知

PCなど家電一般&HPやML & Fishing Mails

政治、法務関係など

年金など

ドキュメンタリーやドラマ・小説など

気候変動、資源・エネルギーなど

各種統計など

調理など

公害

家事一般(DIYを含む)

宗教

Category

寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)

(64)自由が丘氏寄稿文

(189)Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など

(326)政治・経済(国内統計etc.)

(645)世界、国際比較(国際統計etc.)

(224)生活全般

(125)基本事情(各国)

(114)アジア州

(245)ヨーロッパ州

(273)北米地区

(177)中南米地区

(112)オセアニア州

(94)中東地区

(51)アフリカ州

(126)宇宙の不思議・開発etc.

(71)気候変動など

(7)津波・自然災害

(30)自然の脅威、驚異etc.

(46)資源・エネルギー(陸・海洋etc.)

(49)発電・原発事故・放射能事故

(74)金融(事件含む)

(128)PC・家電

(229)スポーツ・余暇・車

(262)栄養・健康

(142)病気・伝染病など

(181)事故・災害

(102)福祉・厚生・年金問題

(59)公害

(15)流通(商品)・廃棄関連

(17)新技術

(30)友人・知人・地縁等

(40)土佐の高知

(63)夢

(49)お墓・葬儀・戸籍

(24)ガーデニング&DIY

(14)TV番組

(15)海外旅行

(6)国防/テロなど

(41)財政・税・電子証明など

(28)自治体、地元、遺産など

(37)店舗

(6)公衆道徳/法律など

(26)裁判/調停

(7)宗教

(21)ブログ

(31)テンプレート(表形式etc.)

(3)DVD収録など

(6)ホームページ、ウエブ会議など

(48)祝い事など

(13)会社時代

(22)学生時代

(7)物語り

(43)経済学研究

(26)思考紀行

(73)作業中マーク(終了次第削除)

(0)カテゴリ: 経済学研究

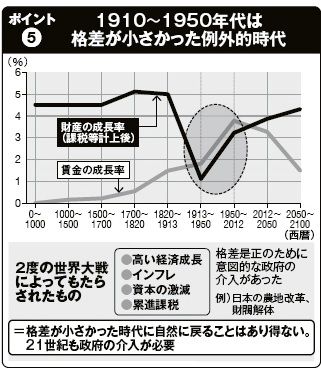

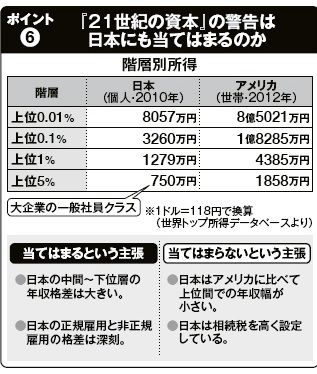

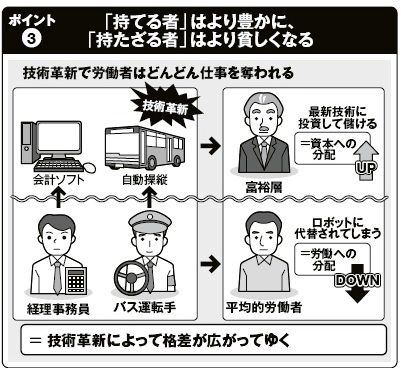

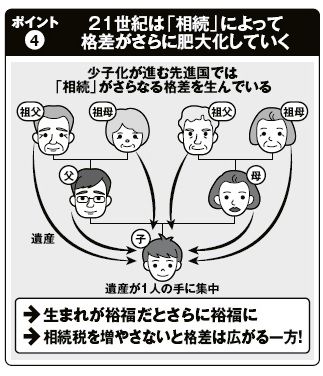

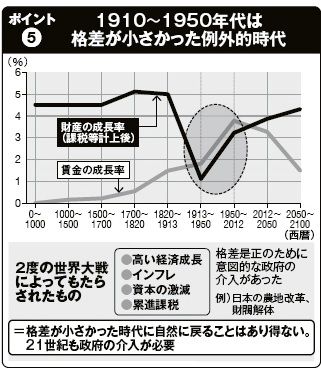

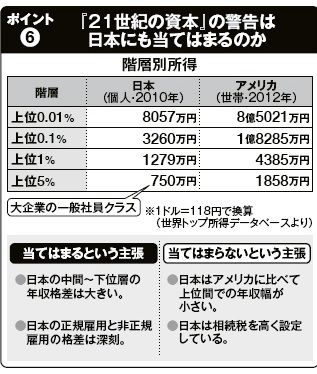

Chapter2 格差拡大に処方箋はあるのか

・世界の一人当たりGDPランキング

https://www.globalnote.jp/post-1339.html

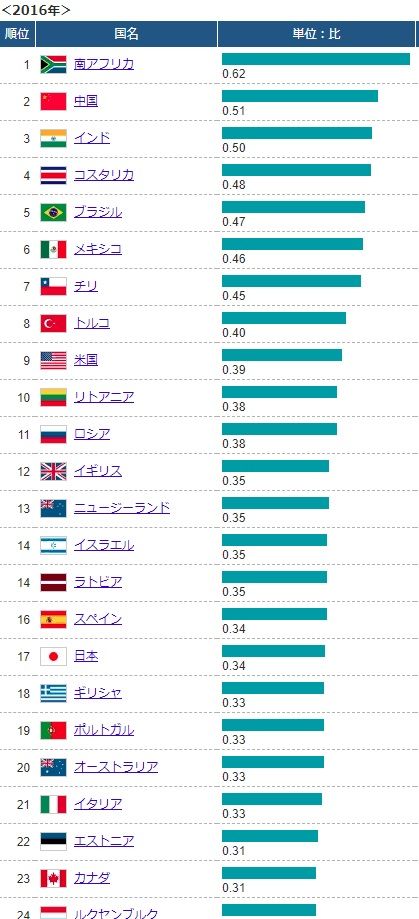

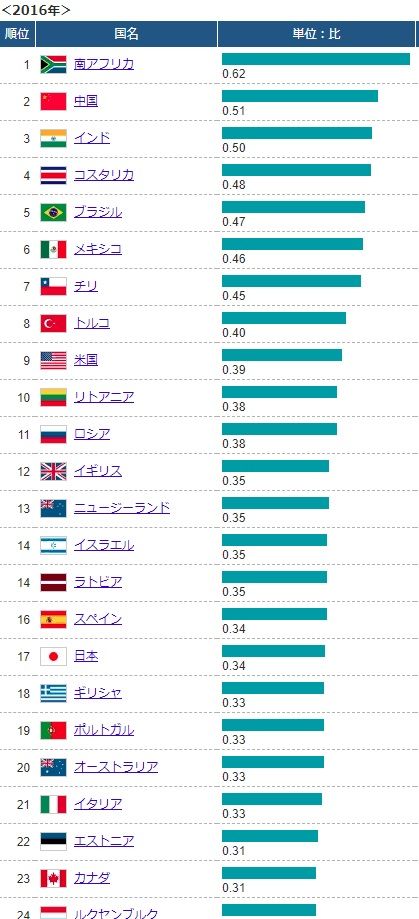

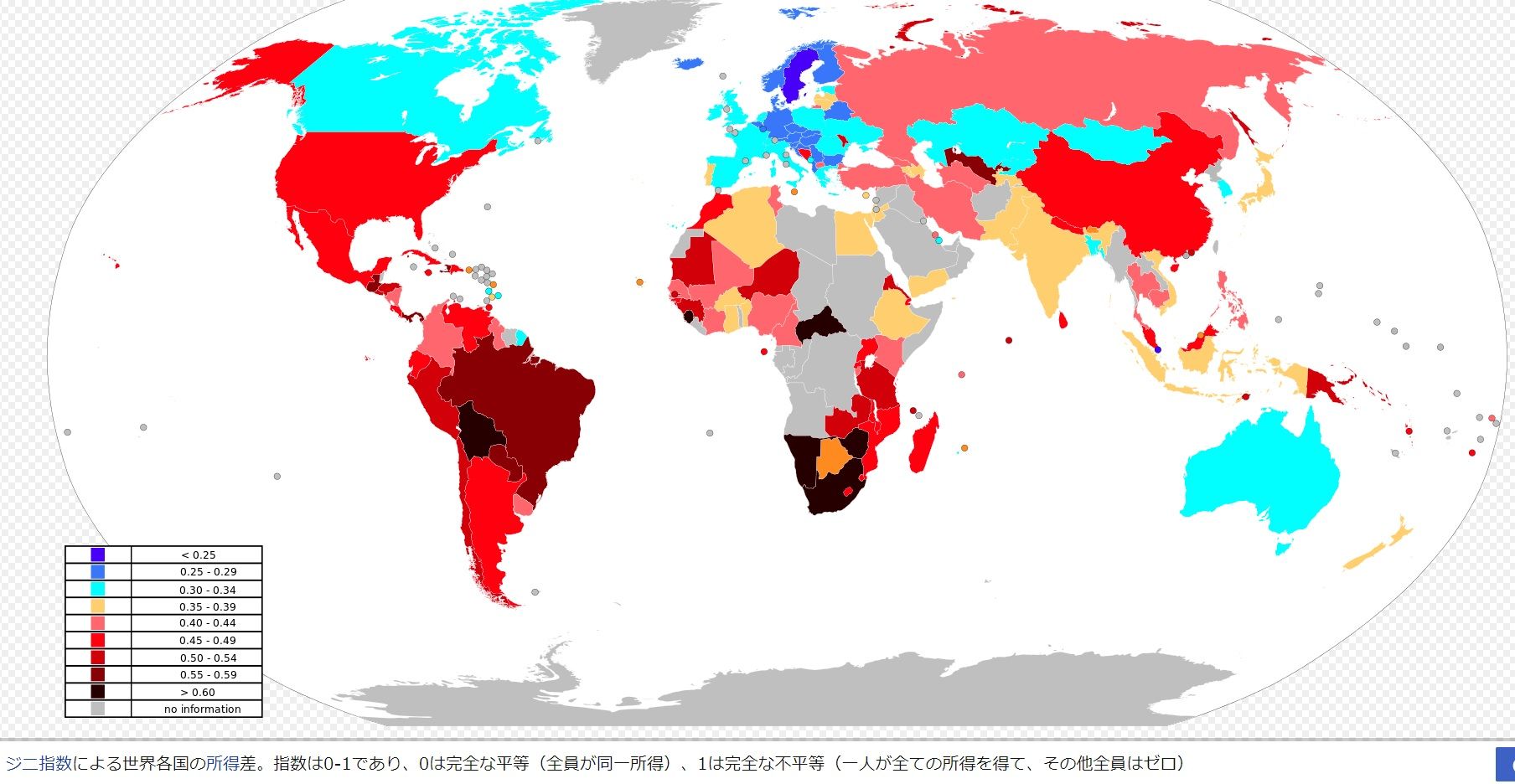

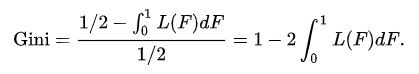

・GINI係数の分布ランキング

(不平等順)

https://www.globalnote.jp/

post-12038.html

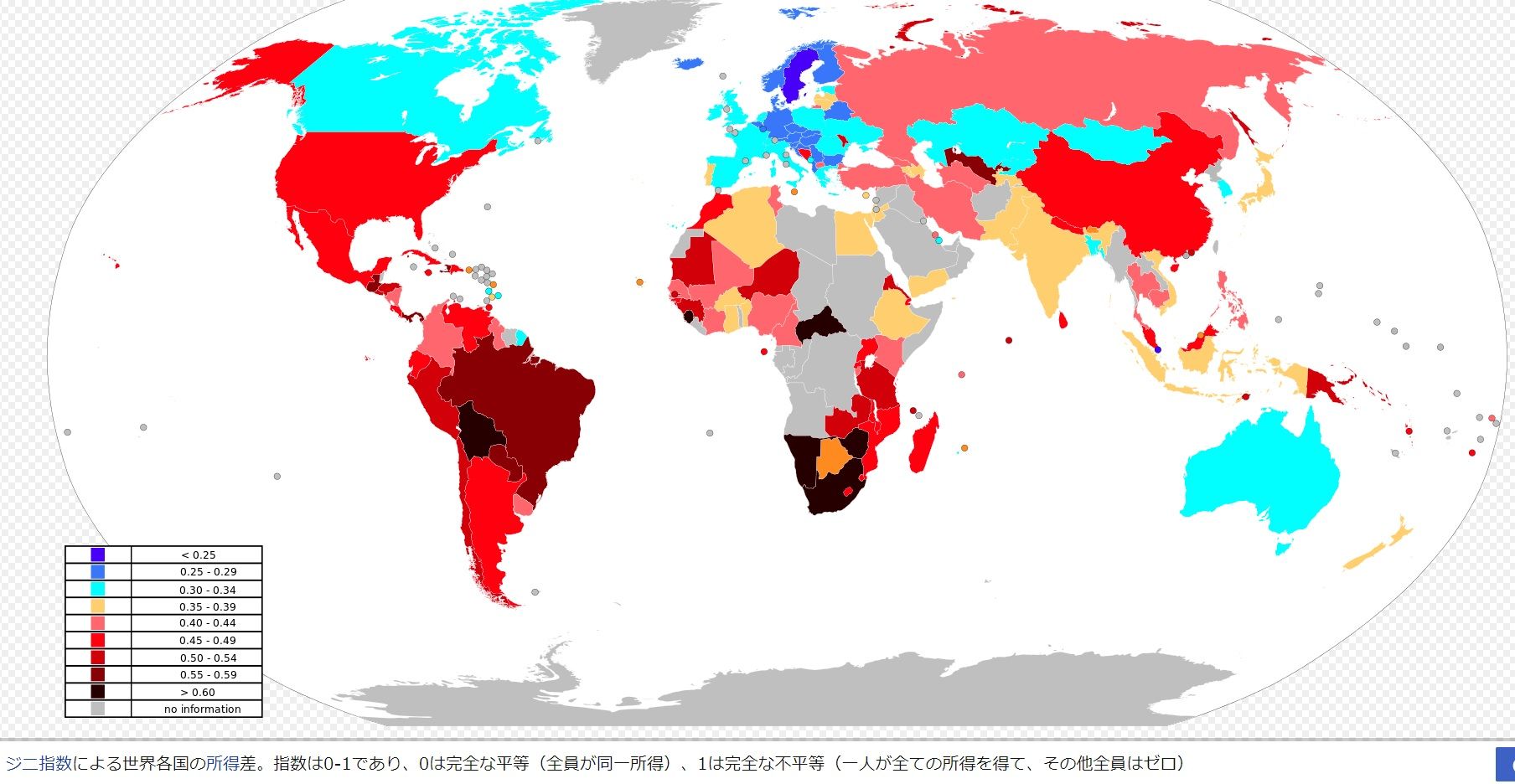

(GINI係数の分布:WIKIPEDIA)

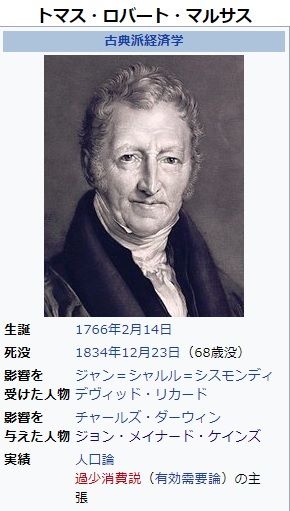

14.トマス・マルサス

(人口論)

・・・

15.ヘンリー・ジョージ

(進歩と貧困)

私的所有をベースとしながらも、自然とりわけ土地は

人類の共有財産との考えに基づき、諸税を廃止し地価

税への一本化(土地単税)を図る、ジョージズムの提

唱者としても知られる。

土地課税を柱とする思想であることから、土地を意味

する接頭詞 geo- より、ジオイズム(Geoism)とも。

私的所有の概念をベースにしながらも、自然物わけて

も土地に限っては人類全体の共有財産とする点に特徴

がある。地価に対する単一税(土地単税)の賦課で名

高く、同説の支持者は地価税が経済における効率性や

公平性を達成する上で優れており、導入された暁には、

効率性や公平性を欠く他の税を減らせる(又は無くせる)

ほど十分な税収を確保できると述べている[1]。

・・・WIKIPEDIA

16.アマルティア・セン

(貧困と飢饉)

「影響を与えた人物」のなかに日本人がいる。

鈴村興太郎教授である。

<抜粋>

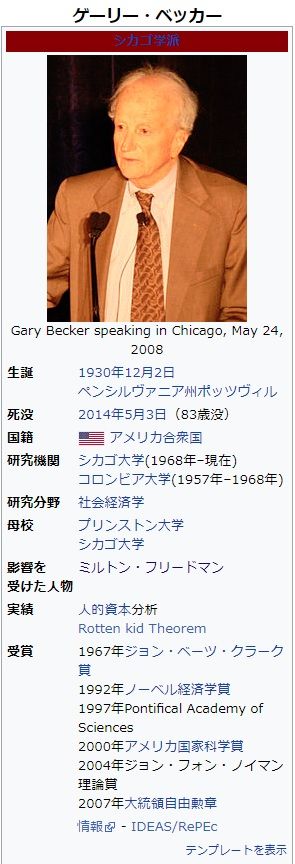

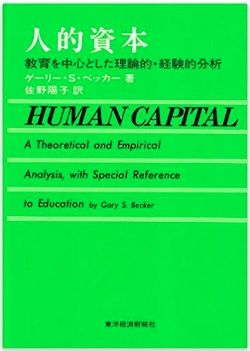

17.ゲーリー・ベッカー

(人的資本ー教育を中心とした理論的・経験的分析)

<業績>

(資本の謎)

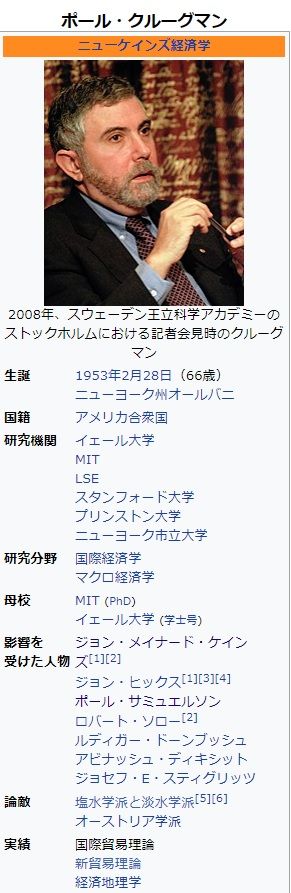

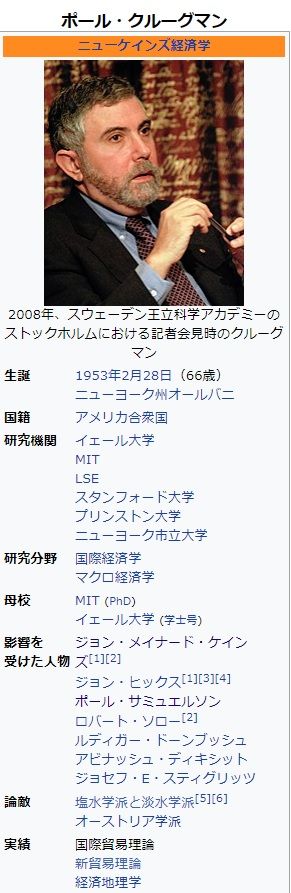

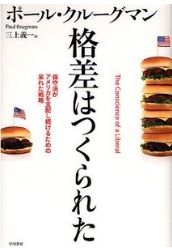

19.ポール・クルーグマン

(格差はつくられた)

<訳者書評>

■アメリカではもはや戦後の比較的平等な中流社会は

夢と消えてしまった。途轍もないスーパーリッチ層が

登場する一方、平均以下の国民の生活はどんどん苦し

くなっていく。これはエコノミストの言うとおり、グ

ローバル化や技術革新といった市場の力が生み出した

「しかたのないこと」なのだろうか。いや、実は経済

的な格差は、レーガン以来の共和党の「保守派ムーブ

メント」が、金持ち優遇税制や、貧困層から福祉を取

り上げることによってつくり上げたものなのだ。特に

医療問題は深刻だ。国民皆保険の欠如は、富裕層によ

る医療の独占と価格の高騰を許し、保険に入る余裕の

ない人々から実質的に医療を受ける機会を奪っている。

■では、この民主主義・多数決の国で、一部の利益を

代表するにすぎない共和党は、いかにして国民を支配

してきたというのか。なぜ恩恵にあずかる人数の多い

国民皆保険制度は実現しなかったのか。実は保守派は

アメリカ建国以来の原罪である人種差別を明に暗に煽

り、脅迫的な手法で国民の支持を集めてきたのだが、

彼らのやり口はだんだんと通用しなくなってきている。

■来るリベラル派のアメリカは現在の大きな格差を解

消し、より平等な民主主義の国をつくれるのか。世界

が注目する経済学者が、道義にもとる反動的な保守勢

力の横暴を暴き、真に進歩的な国への道筋を照らし出

した話題の書。

20.ナオミ・クライン

(ショック・ドクトリン)

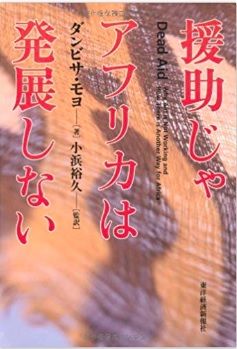

21.ダンビサ・モヨ

(援助じゃアフリカは発展しない)

ザンビア出身のエコノミストで作家。

世界銀行や米ゴールドマン・サックスでの

勤務経験あり。

ダンビサ・モヨは1969年にザンビアの首都

ルクサ生まれ。

1990年のケネス・カウンダ大統領クーデター

未遂事件で 大学が閉鎖されたためにアメリカに渡る。

奨学金を得てワシントンのアメリカン大学で

化学専攻(学士)、 同大学MBA、ハーバード大学

ケネディ行政学院で修士獲得、 オックスフォード

大学(経済学博士号)を修めた秀才。

学生で世界銀行のアドバイザー(二年間)、

オックスフォード在学中を含めゴールドマン・

サックスに8年間、 卒業後に金の採掘業社世界一の

バリック・ゴールド社、 SABミラーやバークレイ

銀行の取締役など。

2009年タイム誌

「世界で最も影響力のある人物トップ100」。

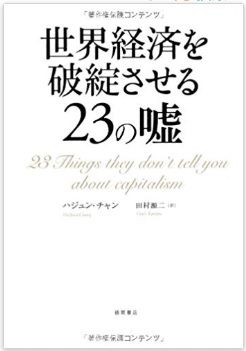

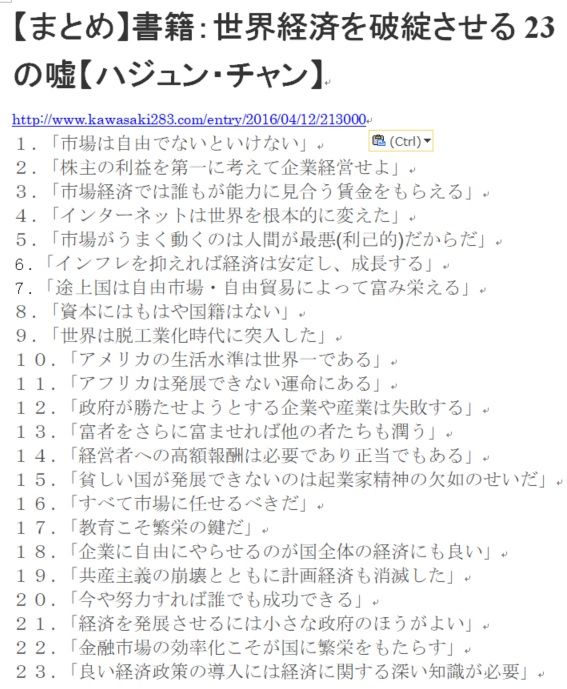

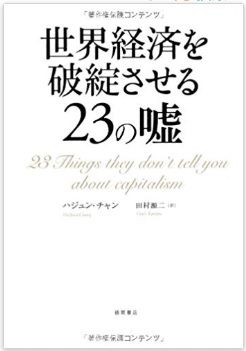

22.ハジュン・チャン

(朝鮮語: 장하준 張夏準 Ha-Joon Chang)

(世界経済を破綻させる23の嘘)

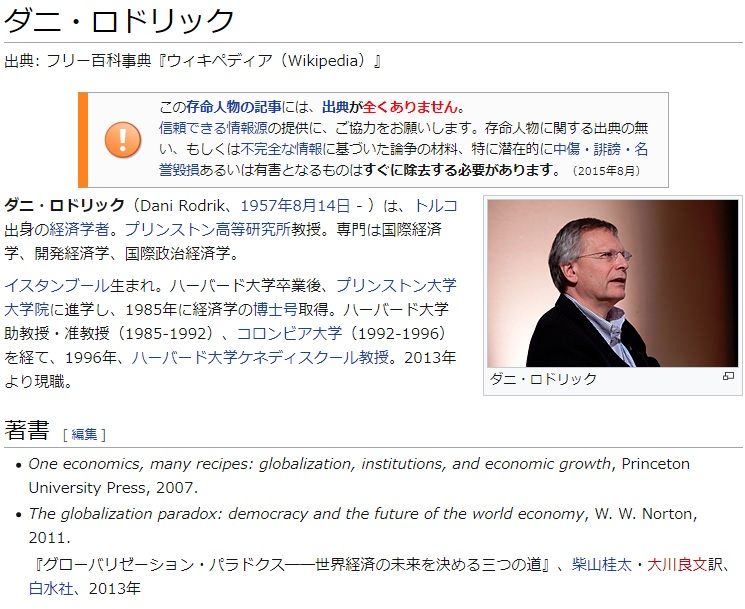

23.ダニ・ロドリック

(グローバイゼイション・パラドクス)

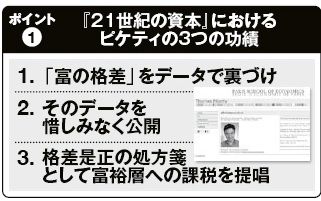

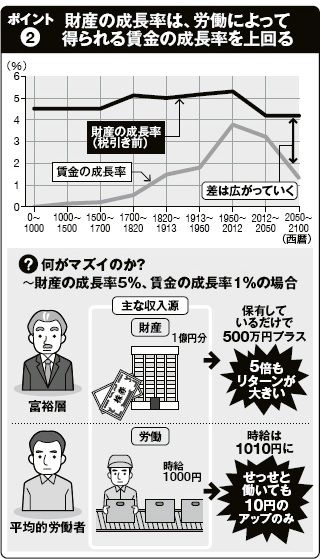

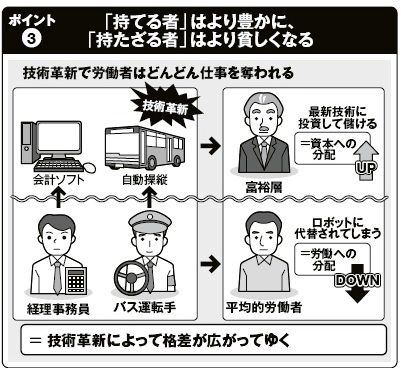

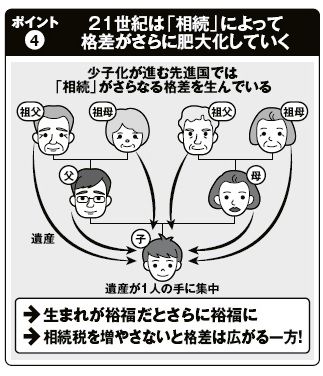

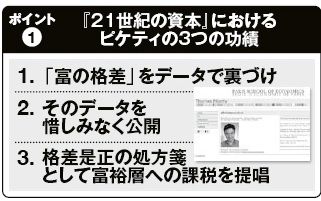

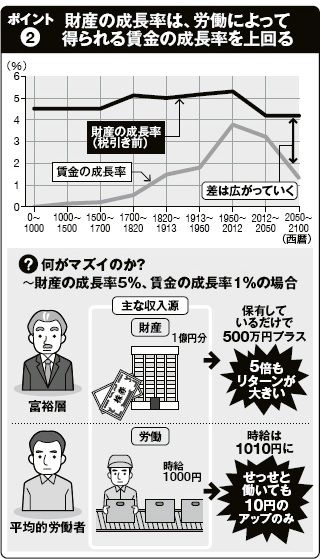

24.トマ・ピケティ

(21世紀の資本)

<週刊現代:講談社>

実はみんな読み切れない

トマ・ピケティ『21世紀の資本』

を簡単図解 恥をかかないために

続く

・世界の一人当たりGDPランキング

https://www.globalnote.jp/post-1339.html

・GINI係数の分布ランキング

(不平等順)

https://www.globalnote.jp/

post-12038.html

(GINI係数の分布:WIKIPEDIA)

14.トマス・マルサス

(人口論)

・・・

イギリス国教会の牧師であったマルサスは、産業革命

(第1次)期の人口増加に直面してその動向を分析し、

1798年に『人口論』を発表し、「人口は幾何級数

的に増加するが、食糧は算術級数的にしか増加しない」

という命題を打ち出した。

(第1次)期の人口増加に直面してその動向を分析し、

1798年に『人口論』を発表し、「人口は幾何級数

的に増加するが、食糧は算術級数的にしか増加しない」

という命題を打ち出した。

人口増加がこのまま進めば、イギリス社会の貧困が

深刻になると危機感を持ち、人口抑制の必要を説いた。

マルサスは牧師らしく、人々に自己の性的欲望を抑えて

結婚年齢を遅らせることを訴え、イギリスの将来に不安

の影を投げかけた。このような思想は「マルサス主義」

とも言われ、産児制限などが始まった。

深刻になると危機感を持ち、人口抑制の必要を説いた。

マルサスは牧師らしく、人々に自己の性的欲望を抑えて

結婚年齢を遅らせることを訴え、イギリスの将来に不安

の影を投げかけた。このような思想は「マルサス主義」

とも言われ、産児制限などが始まった。

しかし、イギリス経済は19世紀を通じて加速度的な

成長を遂げ、その工業化のおかげで、その間の3.5倍

に増加した人口をみごとに支えることができた。ただし、

アイルランドでは1840年代にジャガイモ飢饉が起き、

イギリスによって半植民地されたこともあって工業化が

遅れ、貧困が続いた。<村岡健次『世界の歴史』22

1999 中央公論社 p.348>

成長を遂げ、その工業化のおかげで、その間の3.5倍

に増加した人口をみごとに支えることができた。ただし、

アイルランドでは1840年代にジャガイモ飢饉が起き、

イギリスによって半植民地されたこともあって工業化が

遅れ、貧困が続いた。<村岡健次『世界の歴史』22

1999 中央公論社 p.348>

15.ヘンリー・ジョージ

(進歩と貧困)

私的所有をベースとしながらも、自然とりわけ土地は

人類の共有財産との考えに基づき、諸税を廃止し地価

税への一本化(土地単税)を図る、ジョージズムの提

唱者としても知られる。

土地課税を柱とする思想であることから、土地を意味

する接頭詞 geo- より、ジオイズム(Geoism)とも。

私的所有の概念をベースにしながらも、自然物わけて

も土地に限っては人類全体の共有財産とする点に特徴

がある。地価に対する単一税(土地単税)の賦課で名

高く、同説の支持者は地価税が経済における効率性や

公平性を達成する上で優れており、導入された暁には、

効率性や公平性を欠く他の税を減らせる(又は無くせる)

ほど十分な税収を確保できると述べている[1]。

・・・WIKIPEDIA

16.アマルティア・セン

(貧困と飢饉)

「影響を与えた人物」のなかに日本人がいる。

鈴村興太郎教授である。

<抜粋>

純粋な理論書が多いセンの著作の中で例外的に実証研究

を中心にしたのが、貧困と飢えの問題をあつかった『貧

困と飢饉』である。旱魃などの天災と被災者を結ぶ本当

の理由が貧困問題にあることを、1943年のベンガル

大飢饉や74年バングラデシュ飢饉、アフリカの飢饉など

の詳細な検討から明らかにした。

センの経済学に彼自身が幼少時に経験したベンガル大飢

饉が強い影響を与えていることはよく知られている。

その意味でもインドに関心を持つ読者に特にお勧めである。

を中心にしたのが、貧困と飢えの問題をあつかった『貧

困と飢饉』である。旱魃などの天災と被災者を結ぶ本当

の理由が貧困問題にあることを、1943年のベンガル

大飢饉や74年バングラデシュ飢饉、アフリカの飢饉など

の詳細な検討から明らかにした。

センの経済学に彼自身が幼少時に経験したベンガル大飢

饉が強い影響を与えていることはよく知られている。

その意味でもインドに関心を持つ読者に特にお勧めである。

途上国を主に対象とした貧困研究と、先進国を意識した

公共経済学での彼の業績とをつなぐのが、センによって画

期的進展を遂げた不平等の理論である。この分野の古典的

研究は長らく絶版になっていたから、改訂英語版の翻訳

『不平等の経済学』がこのたび書店に並んだのは画期的で

ある。ただしこの本は数式が次々と出てくる専門書なので、

一般向けのお勧めという点では『不平等の再検討』である。

センの「潜在能力」(capability)アプローチによって、不平

等と自由との関連がいかに分析できるのかが平易な言葉で

説明されている。潜在能力に関してはもあるが、数式が多

くてとっつきにくいかもしれない。

公共経済学での彼の業績とをつなぐのが、センによって画

期的進展を遂げた不平等の理論である。この分野の古典的

研究は長らく絶版になっていたから、改訂英語版の翻訳

『不平等の経済学』がこのたび書店に並んだのは画期的で

ある。ただしこの本は数式が次々と出てくる専門書なので、

一般向けのお勧めという点では『不平等の再検討』である。

センの「潜在能力」(capability)アプローチによって、不平

等と自由との関連がいかに分析できるのかが平易な言葉で

説明されている。潜在能力に関してはもあるが、数式が多

くてとっつきにくいかもしれない。

・・・黒崎卓(くろさきたかし:一橋大学経済研究所教授)

17.ゲーリー・ベッカー

(人的資本ー教育を中心とした理論的・経験的分析)

<業績>

経済学の分析手法を家族・差別・犯罪・麻薬・政治など

様々な社会問題に応用した最初の経済学者の一人であり、

1970年代にはジョージ・スティグラーとともに価格理論

による嗜好の表現方法を洗練し、それまで経済における

市場行動の分析に限られていた新古典派経済学の枠組み

によってあらゆる人間行動が合理的な選択の結果として

分析できることを提唱した。

様々な社会問題に応用した最初の経済学者の一人であり、

1970年代にはジョージ・スティグラーとともに価格理論

による嗜好の表現方法を洗練し、それまで経済における

市場行動の分析に限られていた新古典派経済学の枠組み

によってあらゆる人間行動が合理的な選択の結果として

分析できることを提唱した。

人的資本のパイオニアの一人としても知られる一方で、

ロバート・バローらと共に出生行動や結婚の経済分析を

確立した。またソースティン・ヴェブレンの顕示的消費

やシャルウィン・ローゼン(文化経済学のパイオニア)

に由来するスター現象を価格理論によって説明付けよう

という試みもシカゴ大学同僚のロバート・フランクらと

ともに行っている。また、進化論による価格理論の生物

学的基礎付けも行っていた。

ロバート・バローらと共に出生行動や結婚の経済分析を

確立した。またソースティン・ヴェブレンの顕示的消費

やシャルウィン・ローゼン(文化経済学のパイオニア)

に由来するスター現象を価格理論によって説明付けよう

という試みもシカゴ大学同僚のロバート・フランクらと

ともに行っている。また、進化論による価格理論の生物

学的基礎付けも行っていた。

政治に関しては、利益集団がどのように搾取を行うかと

いう観点から分析を行った。これは後にジーン・グロス

マンやエルハナン・ヘルプマンの分析に引き継がれている。

なお政治学からはこの立場は合理的選択理論と呼ばれてい

る。また犯罪に関する分析はスティーヴン・レヴィットな

どに引き継がれている。移民税を提唱している。

・・・WIKIPEDIA

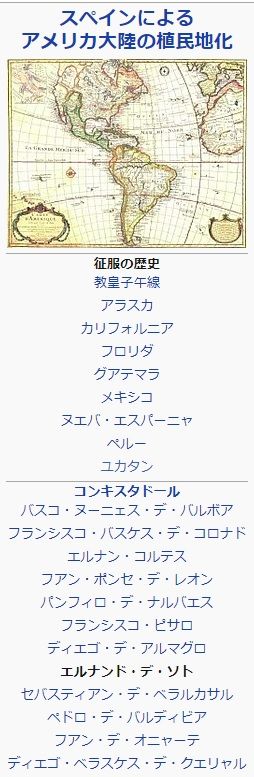

18.エルナンド・デ・ソト

いう観点から分析を行った。これは後にジーン・グロス

マンやエルハナン・ヘルプマンの分析に引き継がれている。

なお政治学からはこの立場は合理的選択理論と呼ばれてい

る。また犯罪に関する分析はスティーヴン・レヴィットな

どに引き継がれている。移民税を提唱している。

・・・WIKIPEDIA

(資本の謎)

デ・ソトのフロリダへの旅は、隊員にとって過酷で

あった。

金も繁栄も獲得できず、ひとつの植民地も建て

なかった。

当時の遠征の評判は、エルナン・コルテスへの

それよりも後のドン・キホーテのそれに似ていた。

それでもなお、 いくつかの結果をもたらした。

あった。

金も繁栄も獲得できず、ひとつの植民地も建て

なかった。

当時の遠征の評判は、エルナン・コルテスへの

それよりも後のドン・キホーテのそれに似ていた。

それでもなお、 いくつかの結果をもたらした。

一方で、遠征隊は旅行した各地にその足跡を残した。

逃げたり盗まれたりした馬の一部は、

北アメリカ西部でのムスタングの最初の個体群となり、

デ・ソトが持ち込んだ豚は南部に豚肉をもたらした。

デ・ソトは、インディアンと白人間の敵対関係の

きっかけとなり、白人にとっての新大陸でインディアン

と敵対したほか、多くの遠征隊が衝突を引き起こした。

逃げたり盗まれたりした馬の一部は、

北アメリカ西部でのムスタングの最初の個体群となり、

デ・ソトが持ち込んだ豚は南部に豚肉をもたらした。

デ・ソトは、インディアンと白人間の敵対関係の

きっかけとなり、白人にとっての新大陸でインディアン

と敵対したほか、多くの遠征隊が衝突を引き起こした。

しかし、さらにインディアン社会を荒らしたのは、

戦いよりも遠征隊が持ち込んだ伝染病であった。

遠征隊が通過した地域の中には過疎化したところもあり、

インディアンの多くが、伝染病によって荒らされた

領土から、周囲の丘や沼地へと逃げた。

当時のインディアンの社会構造は、根本的に変えられて

しまった。

戦いよりも遠征隊が持ち込んだ伝染病であった。

遠征隊が通過した地域の中には過疎化したところもあり、

インディアンの多くが、伝染病によって荒らされた

領土から、周囲の丘や沼地へと逃げた。

当時のインディアンの社会構造は、根本的に変えられて

しまった。

遠征の記録は、ヨーロッパにおいて地理的、生物学的

そして民族学的な知識に多大な貢献をした。

デ・ソト遠征隊の北アメリカのインディアンの記述は、

北アメリカ大陸南東部社会についての、初期の有名な

資料となった。

インディアンが他の白人と遭遇する前の、北アメリカの

インディアンの習慣に関する白人の唯一の記述である。

同時に、デ・ソトの部下は、ミシシッピ文化の最盛期を

体験した、最初で最後の白人であった。

そして民族学的な知識に多大な貢献をした。

デ・ソト遠征隊の北アメリカのインディアンの記述は、

北アメリカ大陸南東部社会についての、初期の有名な

資料となった。

インディアンが他の白人と遭遇する前の、北アメリカの

インディアンの習慣に関する白人の唯一の記述である。

同時に、デ・ソトの部下は、ミシシッピ文化の最盛期を

体験した、最初で最後の白人であった。

デ・ソトの遠征はまた、スペイン王室にメキシコの北の

領地に対するスペインの態度にも影響を与えた。

彼は北アメリカの大部分をスペインの所有とするよう

主張し、伝道所は主にフロリダ州と太平洋沿岸に集中

することになった。

領地に対するスペインの態度にも影響を与えた。

彼は北アメリカの大部分をスペインの所有とするよう

主張し、伝道所は主にフロリダ州と太平洋沿岸に集中

することになった。

ミシシッピ州デソト郡(彼が死んだとされる場所)と

その郡庁所在地ヘルナンド、ルイジアナ州デソト郡、

フロリダ州ヘルナンド郡とデソト郡はエルナンド・

デ・ソトにちなんで名付けられた。

彼の上陸した場所であるエスピリトゥ・サントは

フロリダ州ブレイデントン西のデ・ソト国定記念物に

記されている。

他の都市や車のモデル名にも、彼の名にちなんでいる

ものがある。

その郡庁所在地ヘルナンド、ルイジアナ州デソト郡、

フロリダ州ヘルナンド郡とデソト郡はエルナンド・

デ・ソトにちなんで名付けられた。

彼の上陸した場所であるエスピリトゥ・サントは

フロリダ州ブレイデントン西のデ・ソト国定記念物に

記されている。

他の都市や車のモデル名にも、彼の名にちなんでいる

ものがある。

19.ポール・クルーグマン

(格差はつくられた)

<訳者書評>

■アメリカではもはや戦後の比較的平等な中流社会は

夢と消えてしまった。途轍もないスーパーリッチ層が

登場する一方、平均以下の国民の生活はどんどん苦し

くなっていく。これはエコノミストの言うとおり、グ

ローバル化や技術革新といった市場の力が生み出した

「しかたのないこと」なのだろうか。いや、実は経済

的な格差は、レーガン以来の共和党の「保守派ムーブ

メント」が、金持ち優遇税制や、貧困層から福祉を取

り上げることによってつくり上げたものなのだ。特に

医療問題は深刻だ。国民皆保険の欠如は、富裕層によ

る医療の独占と価格の高騰を許し、保険に入る余裕の

ない人々から実質的に医療を受ける機会を奪っている。

■では、この民主主義・多数決の国で、一部の利益を

代表するにすぎない共和党は、いかにして国民を支配

してきたというのか。なぜ恩恵にあずかる人数の多い

国民皆保険制度は実現しなかったのか。実は保守派は

アメリカ建国以来の原罪である人種差別を明に暗に煽

り、脅迫的な手法で国民の支持を集めてきたのだが、

彼らのやり口はだんだんと通用しなくなってきている。

■来るリベラル派のアメリカは現在の大きな格差を解

消し、より平等な民主主義の国をつくれるのか。世界

が注目する経済学者が、道義にもとる反動的な保守勢

力の横暴を暴き、真に進歩的な国への道筋を照らし出

した話題の書。

20.ナオミ・クライン

(ショック・ドクトリン)

21.ダンビサ・モヨ

(援助じゃアフリカは発展しない)

ザンビア出身のエコノミストで作家。

世界銀行や米ゴールドマン・サックスでの

勤務経験あり。

ダンビサ・モヨは1969年にザンビアの首都

ルクサ生まれ。

1990年のケネス・カウンダ大統領クーデター

未遂事件で 大学が閉鎖されたためにアメリカに渡る。

奨学金を得てワシントンのアメリカン大学で

化学専攻(学士)、 同大学MBA、ハーバード大学

ケネディ行政学院で修士獲得、 オックスフォード

大学(経済学博士号)を修めた秀才。

学生で世界銀行のアドバイザー(二年間)、

オックスフォード在学中を含めゴールドマン・

サックスに8年間、 卒業後に金の採掘業社世界一の

バリック・ゴールド社、 SABミラーやバークレイ

銀行の取締役など。

2009年タイム誌

「世界で最も影響力のある人物トップ100」。

22.ハジュン・チャン

(朝鮮語: 장하준 張夏準 Ha-Joon Chang)

(世界経済を破綻させる23の嘘)

23.ダニ・ロドリック

(グローバイゼイション・パラドクス)

<「訳者あとがき」抜粋>

https://www.hakusuisha.co.jp/news/n15979.html

グローバリゼーションのさらなる拡大(ハイパーグロー

バリゼーション)、国家主権、民主主義の三つのうち

二つしか取ることができない、とする本書の「トリレ

ンマ」に従うなら、今後の世界には三つの道がある。

①グローバリゼーションと国家主権を取って民主主義

を犠牲にするか、②グローバリゼーションと民主主義

を取って国家主権を捨て去るか、③あるいは国家主権

と民主主義を取ってグローバリゼーションに制約を加

えるか、である。

https://www.hakusuisha.co.jp/news/n15979.html

グローバリゼーションのさらなる拡大(ハイパーグロー

バリゼーション)、国家主権、民主主義の三つのうち

二つしか取ることができない、とする本書の「トリレ

ンマ」に従うなら、今後の世界には三つの道がある。

①グローバリゼーションと国家主権を取って民主主義

を犠牲にするか、②グローバリゼーションと民主主義

を取って国家主権を捨て去るか、③あるいは国家主権

と民主主義を取ってグローバリゼーションに制約を加

えるか、である。

新自由主義に共鳴し国内改革とグローバル化の推進

を唱える経済学者は①を、欧州統合の実験に代表され

る二十一世紀のグローバル・ガバナンスに期待を寄せ

る政治学者は②を選ぶのは想像に難くない。そうする

ことが正しいとする研究も、それぞれの分野にごまん

とある。だが、政治学、経済学、そして歴史をクロス

オーバーさせる著者が期待を寄せるのは、③の道だ。

自由貿易のもたらす便益を認めつつも、グローバリゼ

ーションを「薄く」とどめることで、世界経済に安定

を取り戻そうというのである。

を唱える経済学者は①を、欧州統合の実験に代表され

る二十一世紀のグローバル・ガバナンスに期待を寄せ

る政治学者は②を選ぶのは想像に難くない。そうする

ことが正しいとする研究も、それぞれの分野にごまん

とある。だが、政治学、経済学、そして歴史をクロス

オーバーさせる著者が期待を寄せるのは、③の道だ。

自由貿易のもたらす便益を認めつつも、グローバリゼ

ーションを「薄く」とどめることで、世界経済に安定

を取り戻そうというのである。

国境線の持つ意味がますます小さくなり、政治も経

済も文化も国家という単位を脱ぎ捨ててグローバルに

融合していくはずだと考える人にとって、国民経済を

強化するという選択は歴史の逆行のように思えるだろ

う。だが、本書が示すように、歴史はそう単線的に進

んでいない。過去三百年の歴史を振り返って分かるの

は、国民国家の成熟や民主主義の進展もまた歴史の止

められない歩みであり、それらを犠牲にしてグローバ

ル化を進めるのは理想的でも現実的でもない、という

ことだ。

済も文化も国家という単位を脱ぎ捨ててグローバルに

融合していくはずだと考える人にとって、国民経済を

強化するという選択は歴史の逆行のように思えるだろ

う。だが、本書が示すように、歴史はそう単線的に進

んでいない。過去三百年の歴史を振り返って分かるの

は、国民国家の成熟や民主主義の進展もまた歴史の止

められない歩みであり、それらを犠牲にしてグローバ

ル化を進めるのは理想的でも現実的でもない、という

ことだ。

もちろん、③の選択が実現されるには、いくつもの

困難がある。たとえば著者は、民主主義の進展に新興

国の持続的発展の鍵を見ているが、国家が直面する難

題に民主主義がつねに正しい答えを導くわけではない

のは、先進国の経験を見ても明らかだ。国家主権と民

主主義に基づくナショナル・ガバナンスの強化は、国

家間の対立を深めて今よりも世界経済を不安定にして

しまうかもしれない。ブレトンウッズ体制はアメリカ

という覇権国の存在によって可能になった(著者は必

ずしもそうした見方に与していないようだ)面がある

が、Gゼロ時代を迎えた二十一世紀に、覇権国なしで

新たな国際協調の枠組みが本当に作れるのか、という

疑問もある。

困難がある。たとえば著者は、民主主義の進展に新興

国の持続的発展の鍵を見ているが、国家が直面する難

題に民主主義がつねに正しい答えを導くわけではない

のは、先進国の経験を見ても明らかだ。国家主権と民

主主義に基づくナショナル・ガバナンスの強化は、国

家間の対立を深めて今よりも世界経済を不安定にして

しまうかもしれない。ブレトンウッズ体制はアメリカ

という覇権国の存在によって可能になった(著者は必

ずしもそうした見方に与していないようだ)面がある

が、Gゼロ時代を迎えた二十一世紀に、覇権国なしで

新たな国際協調の枠組みが本当に作れるのか、という

疑問もある。

だが、難しいのは①や②も同じことだ。本書で示さ

れたアルゼンチンの事例や、欧州統合の事例は、新自

由主義的な発展戦略や、グローバル・ガバナンスの実

現がいかに障害に満ちているかを明らかにしている。

民主主義がどんなに危なっかしいものであったとして

も、民衆や利益団体の強い反対を抑えてまでグローバ

ル化を進めれば、政治体制が不安定化するのは当然で

ある。国家主権が紛争の原因となるのが事実だとして

も、いったん生まれた国家意識は簡単に消え去らない。

それどころか、世界経済が不安定化すると国家意識は

ますます先鋭化して出てくるというのが歴史の教訓で

もある。(後略)

れたアルゼンチンの事例や、欧州統合の事例は、新自

由主義的な発展戦略や、グローバル・ガバナンスの実

現がいかに障害に満ちているかを明らかにしている。

民主主義がどんなに危なっかしいものであったとして

も、民衆や利益団体の強い反対を抑えてまでグローバ

ル化を進めれば、政治体制が不安定化するのは当然で

ある。国家主権が紛争の原因となるのが事実だとして

も、いったん生まれた国家意識は簡単に消え去らない。

それどころか、世界経済が不安定化すると国家意識は

ますます先鋭化して出てくるというのが歴史の教訓で

もある。(後略)

24.トマ・ピケティ

(21世紀の資本)

<週刊現代:講談社>

実はみんな読み切れない

トマ・ピケティ『21世紀の資本』

を簡単図解 恥をかかないために

続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[経済学研究] カテゴリの最新記事

-

SVBという銀行は企業の育成を主眼とするは… Apr 5, 2023

-

米国銀行16位のSVBの倒産=消滅と、中国… Mar 27, 2023

-

2022年6月の米国のモノの貿易赤字は… Aug 6, 2022

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.