PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

Freepage List

基本事情 写経一覧表(総合)[更新日付]

関連情報(アジア)

関連情報(中南米)

関連情報(ヨーロッパ)

関連情報(中東地区)

関連情報(アフリカ)

関連情報(北米ほか)

「年月日」から記事にアクセスする方法

世界規模データ

外国政府の統計 の出所

自由が丘氏等の寄稿一覧表(総合と自由が丘氏)

仮想旅行・歴史

鈴村興太郎博士の講話など

宇治見氏寄稿「ブラジル日本移民100年史」等

寺尾公男遺稿集

金剛山仙人

青雲荘亭主

ピケティ理論、所得格差分析など

山崎博司氏「こころの友」HPの一部保存

諸問題その他

司馬遼太郎「日本人とは何か」

マドレーヌ氏特別寄稿

Tsunami氏&Tigers&Mitsuya & Moomin Papa

土佐の高知(ふるさと)

父の癌闘病記

大学時代の思い出

会社勤務時代の思い出(OB時代も)

地元

海外出張

福島第一原発事故、地震、災害などへの対応

スポーツ・健康・病気関連(総合)

神尾米さんの「現代テニス」

宇宙・地球の未知

PCなど家電一般&HPやML & Fishing Mails

政治、法務関係など

年金など

ドキュメンタリーやドラマ・小説など

気候変動、資源・エネルギーなど

各種統計など

調理など

公害

家事一般(DIYを含む)

宗教

Category

寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)

(64)自由が丘氏寄稿文

(189)Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など

(326)政治・経済(国内統計etc.)

(649)世界、国際比較(国際統計etc.)

(224)生活全般

(125)基本事情(各国)

(114)アジア州

(246)ヨーロッパ州

(273)北米地区

(179)中南米地区

(112)オセアニア州

(95)中東地区

(51)アフリカ州

(126)宇宙の不思議・開発etc.

(71)気候変動など

(7)津波・自然災害

(30)自然の脅威、驚異etc.

(46)資源・エネルギー(陸・海洋etc.)

(49)発電・原発事故・放射能事故

(74)金融(事件含む)

(128)PC・家電

(229)スポーツ・余暇・車

(262)栄養・健康

(142)病気・伝染病など

(182)事故・災害

(102)福祉・厚生・年金問題

(59)公害

(15)流通(商品)・廃棄関連

(17)新技術

(30)友人・知人・地縁等

(40)土佐の高知

(63)夢

(49)お墓・葬儀・戸籍

(24)ガーデニング&DIY

(14)TV番組

(15)海外旅行

(6)国防/テロなど

(41)財政・税・電子証明など

(28)自治体、地元、遺産など

(37)店舗

(6)公衆道徳/法律など

(26)裁判/調停

(7)宗教

(21)ブログ

(31)テンプレート(表形式etc.)

(3)DVD収録など

(6)ホームページ、ウエブ会議など

(48)祝い事など

(13)会社時代

(22)学生時代

(7)物語り

(43)経済学研究

(26)思考紀行

(73)作業中マーク(終了次第削除)

(0)カテゴリ: 経済学研究

☆

<前置き>

昨昼は、ヨチヨチと都内まで

同期会の集まりに出掛けた。

すでに、80歳に届こうという高齢であるから

お墓(終い)のお話が盛り上がった。

銀行経験者が集まったようだ。

6人のうちで4人もいる。

学生時代は数%のリクイデティトラップで議論してきた

仲間達である。

呆けの小生は、現在のゼロ金利を齎しているのは

政治家の独断専行の戦略に過ぎないと考える。

お金を勝手に刷ることで過剰流動性を生み出す

政府、日銀が

マイナス金利を生み出している。

これは、日本政府の膨大な借金を軽く見せているが、

他方では、年金生活者の年金の目減り、

金利生活者の収入減少

などを齎している。

大銀行や地方銀行の経営にも悪影響がある。

日銀が遂行する超・過剰流動性の下では

金利が低下して正常な収益があげられない。

金利がマイナスと言うことは、

日本国民にとって 将来の希望がマイナスである

ということであろう。

何か、狂った経済運営が日本全体~世界全体を

覆っているように、 呆けの小生には思える。

このような観点はハイエクにはあるのだろうか?

☆

「読売新聞の2019.8.20 5:00」

[経済学×現代]

<4>

暗号資産と貨幣 競う

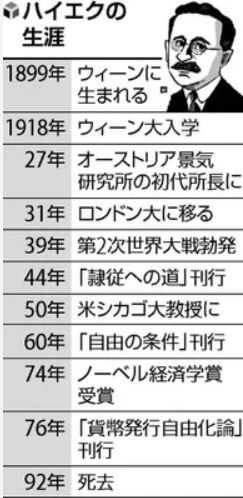

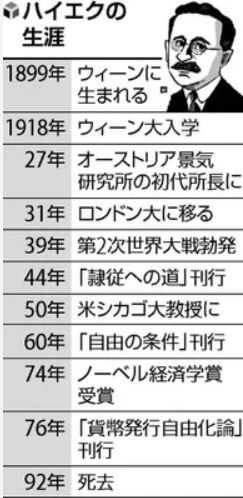

フリードリヒ・ハイエク

(1899~1992)

「貨幣発行自由化論」 オーストリア生まれ。

自由主義を追求し、社会主義を鋭く批判した

人々はいくつかの民間通貨の中から、

政府が供給するよりも良い貨幣を選ぶであろう

☆

<学者の意見>

☆

[経済学×現代]

<4>

政府の存在 絶対視せず

…早稲田大教授 岩村充氏

いわむら みつる

1950年生まれ。日本銀行に入行し、

ニューヨーク駐在員、金融研究所など

を経て、98年から早大教授。

著書に「中央銀行が終わる日」

「金融政策に未来はあるか」など

<前置き>

昨昼は、ヨチヨチと都内まで

同期会の集まりに出掛けた。

すでに、80歳に届こうという高齢であるから

お墓(終い)のお話が盛り上がった。

銀行経験者が集まったようだ。

6人のうちで4人もいる。

学生時代は数%のリクイデティトラップで議論してきた

仲間達である。

呆けの小生は、現在のゼロ金利を齎しているのは

政治家の独断専行の戦略に過ぎないと考える。

お金を勝手に刷ることで過剰流動性を生み出す

政府、日銀が

マイナス金利を生み出している。

これは、日本政府の膨大な借金を軽く見せているが、

他方では、年金生活者の年金の目減り、

金利生活者の収入減少

などを齎している。

大銀行や地方銀行の経営にも悪影響がある。

日銀が遂行する超・過剰流動性の下では

金利が低下して正常な収益があげられない。

金利がマイナスと言うことは、

日本国民にとって 将来の希望がマイナスである

ということであろう。

何か、狂った経済運営が日本全体~世界全体を

覆っているように、 呆けの小生には思える。

このような観点はハイエクにはあるのだろうか?

☆

「読売新聞の2019.8.20 5:00」

[経済学×現代]

<4>

暗号資産と貨幣 競う

フリードリヒ・ハイエク

(1899~1992)

「貨幣発行自由化論」 オーストリア生まれ。

自由主義を追求し、社会主義を鋭く批判した

人々はいくつかの民間通貨の中から、

政府が供給するよりも良い貨幣を選ぶであろう

世界約120か国に中古車を輸出している

「エスビーティー」(横浜市)は今夏、

アフリカの顧客から代金を受け取るのに、

現地で広がる送金サービス「ビットペサ」の

利用を検討し始めた。

今は代金の受け取りまで10日以上かかる

ことがあるからだ。

「エスビーティー」(横浜市)は今夏、

アフリカの顧客から代金を受け取るのに、

現地で広がる送金サービス「ビットペサ」の

利用を検討し始めた。

今は代金の受け取りまで10日以上かかる

ことがあるからだ。

ビットペサは現地通貨を暗号資産(仮想通貨)の

ビットコインに換えて送金し、

受け取り側はドルを選べる。

手数料が大幅に減るうえ、送金時間を数十分に

短縮できるという。

エスビーティーの深尾佳広取締役営業本部長は

「うまく利用できればアフリカ向けビジネス拡大の

チャンスになる」と期待を込める。

ビットコインに換えて送金し、

受け取り側はドルを選べる。

手数料が大幅に減るうえ、送金時間を数十分に

短縮できるという。

エスビーティーの深尾佳広取締役営業本部長は

「うまく利用できればアフリカ向けビジネス拡大の

チャンスになる」と期待を込める。

貨幣に代わる存在はなかったが、

現代では複数のコンピューターで取引記録を管理する

技術を支えに暗号資産が登場した。

投機の対象と批判されながらも、

クレディ・アグリコル証券の森田京平チーフ

エコノミストは「国際送金やインターネット決済で

使われる余地は大きくなる」とする。

現代では複数のコンピューターで取引記録を管理する

技術を支えに暗号資産が登場した。

投機の対象と批判されながらも、

クレディ・アグリコル証券の森田京平チーフ

エコノミストは「国際送金やインターネット決済で

使われる余地は大きくなる」とする。

そもそも貨幣の発行主体として、

最もふさわしいのは政府なのか。

今の状況を予期したかのように問いかけたのが

ハイエクだ。

1976年の著書で、さまざまな民間主体が貨幣を発行し、

質の向上が競われるべきだと説いた。

最もふさわしいのは政府なのか。

今の状況を予期したかのように問いかけたのが

ハイエクだ。

1976年の著書で、さまざまな民間主体が貨幣を発行し、

質の向上が競われるべきだと説いた。

ハイエクの問題提起が現実になるかもしれない――。

6月、米フェイスブック(FB)が暗号資産「リブラ」の

発行計画を発表すると、世界に波紋が広がった。

FBの利用者は世界で27億人に上り、

実現すれば既存の金融システムを脅かしかねないとして、

各国から警戒の声が上がる。

6月、米フェイスブック(FB)が暗号資産「リブラ」の

発行計画を発表すると、世界に波紋が広がった。

FBの利用者は世界で27億人に上り、

実現すれば既存の金融システムを脅かしかねないとして、

各国から警戒の声が上がる。

もっとも、ハイエクが貨幣発行の自由化を唱えたのは、

送金がしづらいといった不満からではない。

政府は目先の景気を良くするため貨幣の発行量を増やす

誘惑にかられがちで、そのことは長い目で見ると貨幣の

価値を下げ、経済に悪影響を及ぼすと考えたからだ。

送金がしづらいといった不満からではない。

政府は目先の景気を良くするため貨幣の発行量を増やす

誘惑にかられがちで、そのことは長い目で見ると貨幣の

価値を下げ、経済に悪影響を及ぼすと考えたからだ。

日本では金融緩和が長期化し、各国で利下げの動きが

広がる。

野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・

エコノミストは「中央銀行は目先の景気対策を求める

政府の歯止め役になるべきだが、独立性が薄れている。

中長期的には経済の不安定化を招く恐れがある」と

指摘する。

広がる。

野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・

エコノミストは「中央銀行は目先の景気対策を求める

政府の歯止め役になるべきだが、独立性が薄れている。

中長期的には経済の不安定化を招く恐れがある」と

指摘する。

ハイエクは、複数の貨幣が市場に出回れば、

価値の下がった貨幣は自然に使われなくなるとした。

思考実験にすぎなかった自由な貨幣発行が技術的に

可能になり、その主張は重みを増しているように見える。

価値の下がった貨幣は自然に使われなくなるとした。

思考実験にすぎなかった自由な貨幣発行が技術的に

可能になり、その主張は重みを増しているように見える。

貨幣発行自由化

通常は国にしか許されない貨幣の発行を民間企業にも

認めるべきだという考え。

実現性が乏しいと受け止められることはハイエクも

予期していたとみられるが、競争により、貨幣の価値を

下げるインフレ政策に歯止めをかけられるとした。

認めるべきだという考え。

実現性が乏しいと受け止められることはハイエクも

予期していたとみられるが、競争により、貨幣の価値を

下げるインフレ政策に歯止めをかけられるとした。

☆

<学者の意見>

☆

[経済学×現代]

<4>

政府の存在 絶対視せず

…早稲田大教授 岩村充氏

いわむら みつる

1950年生まれ。日本銀行に入行し、

ニューヨーク駐在員、金融研究所など

を経て、98年から早大教授。

著書に「中央銀行が終わる日」

「金融政策に未来はあるか」など

1940年代から50年代にかけては

財政の役割を重視したケインズ経済学が主流で、

金融政策への期待は決して大きくなかった。

その後、財政政策の限界が明らかになり、

金融政策の役割が強調されるようになった。

中央銀行にしか貨幣発行を認めない理由の一つは、

金融政策の効果を発揮しやすく、

国にとって都合がいいためとされる。

財政の役割を重視したケインズ経済学が主流で、

金融政策への期待は決して大きくなかった。

その後、財政政策の限界が明らかになり、

金融政策の役割が強調されるようになった。

中央銀行にしか貨幣発行を認めない理由の一つは、

金融政策の効果を発揮しやすく、

国にとって都合がいいためとされる。

だが、ハイエクは早くから、

金融政策が長期的な成長を導くことはないと主張した。

「害はないが、本質的な問題は解決しない」

という考え方だ。

近年、日本をはじめ、金融緩和政策によって

経済を押し上げようという動きが世界的に強まっている。

こうした流れに疑問を投げかける存在だ。

金融政策が長期的な成長を導くことはないと主張した。

「害はないが、本質的な問題は解決しない」

という考え方だ。

近年、日本をはじめ、金融緩和政策によって

経済を押し上げようという動きが世界的に強まっている。

こうした流れに疑問を投げかける存在だ。

貨幣発行の自由化を唱えたのは、

貨幣もさまざまな商品の一種で、

中央銀行の独占を認める積極的な理由はない

と考えたからだろう。

歴史上はさまざまな貨幣が併存した時期がある。

貨幣もさまざまな商品の一種で、

中央銀行の独占を認める積極的な理由はない

と考えたからだろう。

歴史上はさまざまな貨幣が併存した時期がある。

暗号資産(仮想通貨)が登場した背景には、

国が発行する貨幣が様々な問題を抱えている

ことがある。

貨幣の使い勝手がよければ、

フェイスブックが暗号資産「リブラ」を発行しても

広く使われることはなく、

それほど騒ぐ必要もないはずだ。

国が発行する貨幣が様々な問題を抱えている

ことがある。

貨幣の使い勝手がよければ、

フェイスブックが暗号資産「リブラ」を発行しても

広く使われることはなく、

それほど騒ぐ必要もないはずだ。

ハイエクは徹底した自由主義者だった。

根本にあるのは、政府も企業も絶対的な存在ではなく、

間違いがある以上、自由な競争があることが大事だ

との考えだ。

根本にあるのは、政府も企業も絶対的な存在ではなく、

間違いがある以上、自由な競争があることが大事だ

との考えだ。

日本をはじめ戦後の資本主義国では

自由と豊かさが共存し、自由が大事だという考えが

広く受け入れられてきた。

ただ、いつまでも両者の共存が続くとは限らない。

その時にどちらを重視するかという問題も

ハイエクは問いかけている。

自由と豊かさが共存し、自由が大事だという考えが

広く受け入れられてきた。

ただ、いつまでも両者の共存が続くとは限らない。

その時にどちらを重視するかという問題も

ハイエクは問いかけている。

計画経済の欠点批判

学者の多い一族に生まれたハイエクは、

小さい頃から学問の才能を発揮していた。

「ハイエクの経済思想」(吉野裕介著、勁草書房)に

よると、植物学者だった父親の影響で、植物や昆虫の

採集に夢中になり、生物の授業以外は集中力を欠く

ような一面もあったという。

小さい頃から学問の才能を発揮していた。

「ハイエクの経済思想」(吉野裕介著、勁草書房)に

よると、植物学者だった父親の影響で、植物や昆虫の

採集に夢中になり、生物の授業以外は集中力を欠く

ような一面もあったという。

ウィーン大では、心理学や法学など幅広く学んだ。

オーストリア景気研究所の初代所長に就任すると、

1929年の世界恐慌の到来を予測し、脚光を浴びた。

オーストリア景気研究所の初代所長に就任すると、

1929年の世界恐慌の到来を予測し、脚光を浴びた。

31年にロンドン大に移ってからは、

中央集権的な計画経済の欠点を批判し、

社会主義者と論争を繰り広げた。

世界恐慌への対応策を巡り、政府の役割を重視し、

財政出動の必要性を訴えるケインズとも

激しい議論を交わした。

中央集権的な計画経済の欠点を批判し、

社会主義者と論争を繰り広げた。

世界恐慌への対応策を巡り、政府の役割を重視し、

財政出動の必要性を訴えるケインズとも

激しい議論を交わした。

44年発刊の「隷従への道」は、

政府による経済への介入は個人の自由を奪うことに

つながると警告し、世界的なベストセラーとなった。

50年に米シカゴ大に移って以降は、

幅広い学問を統合して自由論の研究を進め、

「自由の条件」を刊行した。

政府による経済への介入は個人の自由を奪うことに

つながると警告し、世界的なベストセラーとなった。

50年に米シカゴ大に移って以降は、

幅広い学問を統合して自由論の研究を進め、

「自由の条件」を刊行した。

ケインズ経済学が主流となり、

一時は影響力が薄れたが、

74年にノーベル経済学賞を受賞すると、

ハイエクに再び注目が集まった。

「小さな政府」を志向した米レーガン大統領や

英サッチャー首相の経済政策には、

ハイエクの思想が反映されたと言われる。

☆

一時は影響力が薄れたが、

74年にノーベル経済学賞を受賞すると、

ハイエクに再び注目が集まった。

「小さな政府」を志向した米レーガン大統領や

英サッチャー首相の経済政策には、

ハイエクの思想が反映されたと言われる。

☆

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[経済学研究] カテゴリの最新記事

-

SVBという銀行は企業の育成を主眼とするは… Apr 5, 2023

-

米国銀行16位のSVBの倒産=消滅と、中国… Mar 27, 2023

-

2022年6月の米国のモノの貿易赤字は… Aug 6, 2022

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.