PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

Freepage List

基本事情 写経一覧表(総合)[更新日付]

関連情報(アジア)

関連情報(中南米)

関連情報(ヨーロッパ)

関連情報(中東地区)

関連情報(アフリカ)

関連情報(北米ほか)

「年月日」から記事にアクセスする方法

世界規模データ

外国政府の統計 の出所

自由が丘氏等の寄稿一覧表(総合と自由が丘氏)

仮想旅行・歴史

鈴村興太郎博士の講話など

宇治見氏寄稿「ブラジル日本移民100年史」等

寺尾公男遺稿集

金剛山仙人

青雲荘亭主

ピケティ理論、所得格差分析など

山崎博司氏「こころの友」HPの一部保存

諸問題その他

司馬遼太郎「日本人とは何か」

マドレーヌ氏特別寄稿

Tsunami氏&Tigers&Mitsuya & Moomin Papa

土佐の高知(ふるさと)

父の癌闘病記

大学時代の思い出

会社勤務時代の思い出(OB時代も)

地元

海外出張

福島第一原発事故、地震、災害などへの対応

スポーツ・健康・病気関連(総合)

神尾米さんの「現代テニス」

宇宙・地球の未知

PCなど家電一般&HPやML & Fishing Mails

政治、法務関係など

年金など

ドキュメンタリーやドラマ・小説など

気候変動、資源・エネルギーなど

各種統計など

調理など

公害

家事一般(DIYを含む)

宗教

Category

寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)

(64)自由が丘氏寄稿文

(189)Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など

(326)政治・経済(国内統計etc.)

(645)世界、国際比較(国際統計etc.)

(224)生活全般

(125)基本事情(各国)

(114)アジア州

(245)ヨーロッパ州

(273)北米地区

(177)中南米地区

(112)オセアニア州

(94)中東地区

(51)アフリカ州

(126)宇宙の不思議・開発etc.

(71)気候変動など

(7)津波・自然災害

(30)自然の脅威、驚異etc.

(46)資源・エネルギー(陸・海洋etc.)

(49)発電・原発事故・放射能事故

(74)金融(事件含む)

(128)PC・家電

(229)スポーツ・余暇・車

(262)栄養・健康

(142)病気・伝染病など

(181)事故・災害

(102)福祉・厚生・年金問題

(59)公害

(15)流通(商品)・廃棄関連

(17)新技術

(30)友人・知人・地縁等

(40)土佐の高知

(63)夢

(49)お墓・葬儀・戸籍

(24)ガーデニング&DIY

(14)TV番組

(15)海外旅行

(6)国防/テロなど

(41)財政・税・電子証明など

(28)自治体、地元、遺産など

(37)店舗

(6)公衆道徳/法律など

(26)裁判/調停

(7)宗教

(21)ブログ

(31)テンプレート(表形式etc.)

(3)DVD収録など

(6)ホームページ、ウエブ会議など

(48)祝い事など

(13)会社時代

(22)学生時代

(7)物語り

(43)経済学研究

(26)思考紀行

(73)作業中マーク(終了次第削除)

(0)カテゴリ: 経済学研究

☆

<前置き>

トランプ大統領は、

米国の「錆びた工業地帯(= Rust Belt )」

があるのは貿易の不均衡が原因であり、

自国の貿易赤字は 他国による搾取のようなものだと、

憚らない。

自分の工業プロセスが怠惰に流れて生産性が落ちるのは

すっかり忘れて、「自分の不出来」は「他国の責任」の

ような「自分を忘れた愛国主義」で 「米国ファースト」 を

貫こうとしているように見える。

「一種のポピュリズムのような台風」を感じるのは

呆けの小生だけではないであろう。

大衆迎合主義というのは、全大衆をいうのではなくて、

米国の白人の大衆を味方につけた政治手法とでも

言えるのではないだろうか。

ナチスは

ドイツ国民全体をひとつの誤った方向に纏めたが、

トランプ大統領のように

「反対勢力は嘘つきグループで、

自分の陣営だけは正しいグループと、嘯く姿は民主主義

(=過半数を制す)の危うさを示している。

特に、論点が多岐にわたり、意見が割れている状態では

ポピュリズムが突如として優勢になりかねない。

「昔懐かしい、その良き日の栄光を取り戻したい」

米国ほどではないが、

国が鼎立(高麗VS新羅VS百済)してきた

韓国では、巡り巡って現在は北朝鮮に一方的に?

親密な高麗系政権が台頭しており、「過去の敗戦に固執し、

苛められた汚点を逆に攻撃に使う戦略をとる狡猾さ」などで、

アジアにも不思議な ポピュリズム が渦巻いているようである。

つまり、 合理的な判断が

出来ないのが現実の様だ。

☆

讀賣新聞 2019.8.22 5:00

[経済学×現代]

<5>

自由貿易 恩恵と格差

「経済学及び課税の原理」

ブドウ酒は フランスとポルトガルで、

穀物は 米国とポーランドで、

金物類その他は 英国で作るべし

デービッド・リカード(1772~1823)

英国生まれ。当時の政府による穀物の輸入制限

に反対した。

☆

<前置き>

トランプ大統領は、

米国の「錆びた工業地帯(= Rust Belt )」

があるのは貿易の不均衡が原因であり、

自国の貿易赤字は 他国による搾取のようなものだと、

憚らない。

自分の工業プロセスが怠惰に流れて生産性が落ちるのは

すっかり忘れて、「自分の不出来」は「他国の責任」の

ような「自分を忘れた愛国主義」で 「米国ファースト」 を

貫こうとしているように見える。

「一種のポピュリズムのような台風」を感じるのは

呆けの小生だけではないであろう。

大衆迎合主義というのは、全大衆をいうのではなくて、

米国の白人の大衆を味方につけた政治手法とでも

言えるのではないだろうか。

ナチスは

ドイツ国民全体をひとつの誤った方向に纏めたが、

トランプ大統領のように

「反対勢力は嘘つきグループで、

自分の陣営だけは正しいグループと、嘯く姿は民主主義

(=過半数を制す)の危うさを示している。

特に、論点が多岐にわたり、意見が割れている状態では

ポピュリズムが突如として優勢になりかねない。

「昔懐かしい、その良き日の栄光を取り戻したい」

米国ほどではないが、

国が鼎立(高麗VS新羅VS百済)してきた

韓国では、巡り巡って現在は北朝鮮に一方的に?

親密な高麗系政権が台頭しており、「過去の敗戦に固執し、

苛められた汚点を逆に攻撃に使う戦略をとる狡猾さ」などで、

アジアにも不思議な ポピュリズム が渦巻いているようである。

つまり、 合理的な判断が

出来ないのが現実の様だ。

☆

讀賣新聞 2019.8.22 5:00

[経済学×現代]

<5>

自由貿易 恩恵と格差

「経済学及び課税の原理」

ブドウ酒は フランスとポルトガルで、

穀物は 米国とポーランドで、

金物類その他は 英国で作るべし

デービッド・リカード(1772~1823)

英国生まれ。当時の政府による穀物の輸入制限

に反対した。

従業員20人ほどの神奈川県の半導体製造装置メーカー

には、7月以降、サムスン電子など韓国の半導体大手から

連日のように電話やメールが来る。

日本政府が韓国への半導体材料の輸出管理を厳しくし、

今後も取引ができるのか不安にかられての

問い合わせだという。

には、7月以降、サムスン電子など韓国の半導体大手から

連日のように電話やメールが来る。

日本政府が韓国への半導体材料の輸出管理を厳しくし、

今後も取引ができるのか不安にかられての

問い合わせだという。

「先方は売上高で数十兆円もの大企業。

それでも、うちの装置がないと半導体を作れない」。

このメーカーの社長は胸を張る。

それでも、うちの装置がないと半導体を作れない」。

このメーカーの社長は胸を張る。

1980年代から90年代前半に世界を席巻した

日本の半導体は、大量生産にたけた韓国勢に取って

代わられた。

それでも製造装置で日本は強みを持ち続け、

高い輸出力を誇ってきた。

日本の半導体は、大量生産にたけた韓国勢に取って

代わられた。

それでも製造装置で日本は強みを持ち続け、

高い輸出力を誇ってきた。

時代が変わっても、国には相対的に得意、不得意な

分野がある。

この構図に着目し、自由貿易の必要性を訴えたのが

リカード だ。

1817年の著書「経済学及び課税の原理」で、

各国が得意とするモノの生産に特化し、

それ以外は輸入すればより多くの利益が得られる と

主張した。

「比較優位」 と呼ばれる考え方だ。

分野がある。

この構図に着目し、自由貿易の必要性を訴えたのが

リカード だ。

1817年の著書「経済学及び課税の原理」で、

各国が得意とするモノの生産に特化し、

それ以外は輸入すればより多くの利益が得られる と

主張した。

「比較優位」 と呼ばれる考え方だ。

実際、戦後の世界経済は貿易の拡大とともに

成長してきた。

世界貿易機関(WTO)によると、2018年の

世界全体の貿易額は19兆ドルと、過去70年間で

300倍以上に膨らんだ。

成長してきた。

世界貿易機関(WTO)によると、2018年の

世界全体の貿易額は19兆ドルと、過去70年間で

300倍以上に膨らんだ。

だが、世界では今、その理念が揺らぐ。

比較優位の理論の誕生からちょうど200年後の

2017年、自由貿易に異を唱えるトランプ米政権が

誕生。

各国で保護主義の機運が高まる。

比較優位の理論の誕生からちょうど200年後の

2017年、自由貿易に異を唱えるトランプ米政権が

誕生。

各国で保護主義の機運が高まる。

背景にあるのは、

「ラストベルト」に代表される国際的な競争から

取り残された人々の不満だ。

対照的に、巨大IT企業は巨額の富を築く。

キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は

「自由貿易は恩恵を受ける側とそうでない側を生み出し、

誰もが恩恵を受ける側に移れるわけではない」

と指摘する。

「ラストベルト」に代表される国際的な競争から

取り残された人々の不満だ。

対照的に、巨大IT企業は巨額の富を築く。

キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は

「自由貿易は恩恵を受ける側とそうでない側を生み出し、

誰もが恩恵を受ける側に移れるわけではない」

と指摘する。

日本でも昨年12月に環太平洋経済連携協定

(TPP)が発効し、牛肉の関税が段階的に

縮小していく。

牛の飼育から加工・販売まで手掛けるカミチク

(鹿児島市)の山下大三社長は

「国産牛の輸出を増やす好機」と意気込むが、

廃業を懸念する小規模農家もある。

(TPP)が発効し、牛肉の関税が段階的に

縮小していく。

牛の飼育から加工・販売まで手掛けるカミチク

(鹿児島市)の山下大三社長は

「国産牛の輸出を増やす好機」と意気込むが、

廃業を懸念する小規模農家もある。

一方で、リカードは、

自由貿易によって得られる国民の利益に着目した。

自由貿易によって得られる国民の利益に着目した。

「全体の利益は世界的な自由貿易によって

最も保障される」。

外国からの安い商品は消費者にメリットをもたらし、

国際的な分業で企業はもうけを大きくできる。

最も保障される」。

外国からの安い商品は消費者にメリットをもたらし、

国際的な分業で企業はもうけを大きくできる。

理想と現実がぶつかる貿易問題をどう考えるか

。

泰斗の言葉は今なお、一つの手がかりを与えてくれる。

泰斗の言葉は今なお、一つの手がかりを与えてくれる。

比較優位

各国が自国の得意とする分野の生産に力を入れて

輸出を増やし、足りないモノを海外から輸入すれば、

全体で見た時により少ないコストで生産が可能 になる

とする考え方。

生産コストの大小に着目する絶対優位とは

区別される。

輸出を増やし、足りないモノを海外から輸入すれば、

全体で見た時により少ないコストで生産が可能 になる

とする考え方。

生産コストの大小に着目する絶対優位とは

区別される。

(おわり。経済部 戸塚光彦、中西梓が担当しました)

☆

・・・・・・・・・・・・

<学者の考え方>

・・・・・・・・・・・・

[経済学×現代]

<5>

利益を比較 優位を選択

…学習院大教授 伊藤元重氏

いとう もとしげ 1951年生まれ。

東京大名誉教授。

経済財政諮問会議議員などを歴任。

著書に「日本経済を創造的に破壊せよ!」

「経済危機は世界に何をもたらしたか」など

(おわり。経済部 戸塚光彦、中西梓が担当しました)

☆

・・・・・・・・・・・・

<学者の考え方>

・・・・・・・・・・・・

[経済学×現代]

<5>

利益を比較 優位を選択

…学習院大教授 伊藤元重氏

いとう もとしげ 1951年生まれ。

東京大名誉教授。

経済財政諮問会議議員などを歴任。

著書に「日本経済を創造的に破壊せよ!」

「経済危機は世界に何をもたらしたか」など

国際貿易では、自国の得意とするモノの生産に特化し、

他は輸入によって賄うことで全体の利益が高まる。

アダム・スミスもこうした考えを出していたが、

リカードは理論的に示した。

他は輸入によって賄うことで全体の利益が高まる。

アダム・スミスもこうした考えを出していたが、

リカードは理論的に示した。

比較優位論は現代でも通じる重要な点を示している。

貿易は両国にとって利益があり、

打撃を受ける特定の産業だけを見るのではなく、

経済トータルでの影響を考えなければいけない。

貿易は両国にとって利益があり、

打撃を受ける特定の産業だけを見るのではなく、

経済トータルでの影響を考えなければいけない。

また、 貿易問題では生産者の視点が強くなりがちだが、

最終的には消費者の利益が重要 だ。

リカードは消費者主権の考えを明確にしたとも言える。

最終的には消費者の利益が重要 だ。

リカードは消費者主権の考えを明確にしたとも言える。

比較優位を考える際は、

自国の産業同士で生産性を比べることが大事だ。

日本の農業なら日本の自動車産業と比べ、

どれだけ競争力があるかをみる。

外国との競争とは分けて考える必要がある。

自国の産業同士で生産性を比べることが大事だ。

日本の農業なら日本の自動車産業と比べ、

どれだけ競争力があるかをみる。

外国との競争とは分けて考える必要がある。

リカードは同じ産業の中での生産性の違いにも

着目していた。

貿易が自由化され、国内で競争メカニズムが働けば、

生産性の高いところに資源が移る。

例えば、農業を自由化すると、

生産性の低い農家は厳しいが、生産性の高い農家に

資源が移る。

その結果、国内生産が増える可能性がある 。

着目していた。

貿易が自由化され、国内で競争メカニズムが働けば、

生産性の高いところに資源が移る。

例えば、農業を自由化すると、

生産性の低い農家は厳しいが、生産性の高い農家に

資源が移る。

その結果、国内生産が増える可能性がある 。

日本でも、

約6%しかいない年間1000万円以上の農家で、

販売額全体の7割近くを占めるようになった。

約6%しかいない年間1000万円以上の農家で、

販売額全体の7割近くを占めるようになった。

リカードが示した経済モデルは

非常に単純であるがゆえに、物事の本質を表現した。

もちろん当時と現代で時代背景は大きく違うが、

応用範囲が広く、最先端の経済学の実証分析でも

比較優位モデルが使われている。

多国籍企業が国際的な分業により製品を供給して

いるのも、比較優位の考え方の一つの応用事例と

言える。

非常に単純であるがゆえに、物事の本質を表現した。

もちろん当時と現代で時代背景は大きく違うが、

応用範囲が広く、最先端の経済学の実証分析でも

比較優位モデルが使われている。

多国籍企業が国際的な分業により製品を供給して

いるのも、比較優位の考え方の一つの応用事例と

言える。

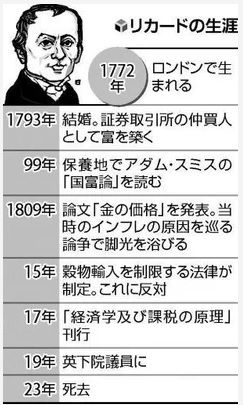

家業の証券取引で富築く

金融業を営んでいた父と、商家出身の母との間に

ロンドンで生まれた。

14歳で家業の証券取引の仕事に就いた。

結婚を巡り、父と仲たがいして独立するが、

国債などの取引により若くして巨額の富を手にした。

ロンドンで生まれた。

14歳で家業の証券取引の仕事に就いた。

結婚を巡り、父と仲たがいして独立するが、

国債などの取引により若くして巨額の富を手にした。

仕事のかたわら、数学や化学、地質学などの研究も

していた。

「リカードウ評伝」(中村広治著、昭和堂)によると、

妻の療養のため訪れた保養地の貸本屋で

たまたまアダム・スミスの「国富論」を読んだことで、

経済学に興味を持ち、仕事の合間に時事問題を語り

合うようになった。

していた。

「リカードウ評伝」(中村広治著、昭和堂)によると、

妻の療養のため訪れた保養地の貸本屋で

たまたまアダム・スミスの「国富論」を読んだことで、

経済学に興味を持ち、仕事の合間に時事問題を語り

合うようになった。

フランス革命後の戦乱に伴い、

英国内でポンド価格の下落とインフレが問題になった。

その原因が、イングランド銀行による

紙幣と金の交換停止にあるかどうかを巡って起こった

「地金論争」に参加。

交換を再開すべきだという立場から論陣を張り、

一躍有名になった。

英国内でポンド価格の下落とインフレが問題になった。

その原因が、イングランド銀行による

紙幣と金の交換停止にあるかどうかを巡って起こった

「地金論争」に参加。

交換を再開すべきだという立場から論陣を張り、

一躍有名になった。

安い穀物の流入を制限した穀物法が制定されると、

反対の立場を鮮明にして「経済学及び課税の原理」を

まとめた。

経済の問題について発言を続けたが、

大学に職を得ることはなかった。

反対の立場を鮮明にして「経済学及び課税の原理」を

まとめた。

経済の問題について発言を続けたが、

大学に職を得ることはなかった。

晩年は証券取引の仕事から離れ、下院議員に就いた。

穀物法の廃止を主張し続けたが、生前には実現せず、

死後に廃止された。

穀物法の廃止を主張し続けたが、生前には実現せず、

死後に廃止された。

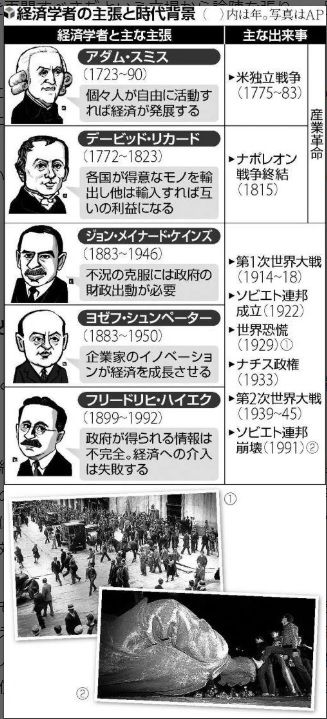

産業革命 戦争 格差 不況

…時代の課題と向き合う

…時代の課題と向き合う

経済学者たちは時代と向き合いながら、

様々な課題の解決策を模索してきた。

様々な課題の解決策を模索してきた。

18世紀から19世紀前半にかけて生きた

スミスやリカードらが問題にしたのが、

産業革命の進展や植民地貿易の拡大をどのように

国の発展につなげるかだ。

当時は戦争が多く、戦費調達のため貨幣発行を

増やして生じたインフレへの対処も課題だった。

スミスやリカードらが問題にしたのが、

産業革命の進展や植民地貿易の拡大をどのように

国の発展につなげるかだ。

当時は戦争が多く、戦費調達のため貨幣発行を

増やして生じたインフレへの対処も課題だった。

スミス、リカードとも基本に据えたのは、

自由な経済活動が社会を最も豊かにすると

いう考え方だ。

スミス は見えざる手と表した

市場の調整機能に委ねれば、

個々人の経済活動が社会全体の利益につながる

と主張し、 リカード は比較優位と呼ばれる

自由貿易を擁護する理論を示した。

自由な経済活動が社会を最も豊かにすると

いう考え方だ。

スミス は見えざる手と表した

市場の調整機能に委ねれば、

個々人の経済活動が社会全体の利益につながる

と主張し、 リカード は比較優位と呼ばれる

自由貿易を擁護する理論を示した。

一方で、資本主義経済の発展とともに、

貧困や格差の問題が深刻になる。

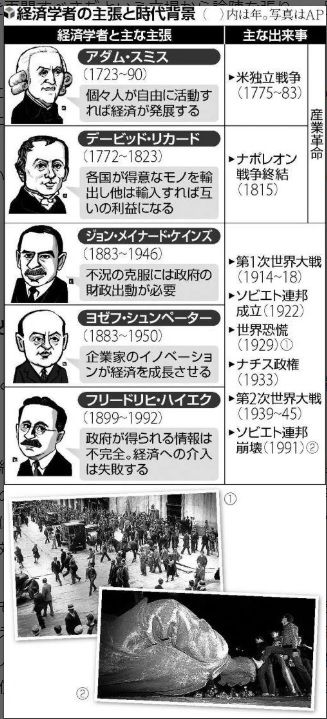

1922年には、

社会主義国家のソビエト連邦が誕生。

29年には世界恐慌が起きた。

市場に任せるべきだという従来の経済学は、

有効な解決策を示せなかった。

貧困や格差の問題が深刻になる。

1922年には、

社会主義国家のソビエト連邦が誕生。

29年には世界恐慌が起きた。

市場に任せるべきだという従来の経済学は、

有効な解決策を示せなかった。

そこで脚光を浴びたのが、

不況の原因は経済全体の需要不足にあり、

政府が積極的に財政支出を行う必要がある

と主張した ケインズ だ。

不況の原因は経済全体の需要不足にあり、

政府が積極的に財政支出を行う必要がある

と主張した ケインズ だ。

市場に任せるのでは

問題の解決にどれだけ時間がかかるかわからず、

政府が動くべきだという考え方で、

ケインズは「長期的には我々は皆、死んでしまう」

と指摘した。

市場機能が万全ではないとする姿勢は、

株式市場での投資行動を合理性とは遠い

美人投票と呼んだことにも表れる。

問題の解決にどれだけ時間がかかるかわからず、

政府が動くべきだという考え方で、

ケインズは「長期的には我々は皆、死んでしまう」

と指摘した。

市場機能が万全ではないとする姿勢は、

株式市場での投資行動を合理性とは遠い

美人投票と呼んだことにも表れる。

ケインズ経済学は戦前から60年代にかけ、

世界の経済政策に反映された。

世界の経済政策に反映された。

これに異を唱えたのが

シュンペーターとハイエクだ。

シュンペーター は、

新たな商品やサービスの開発、生産・販売方法の刷新

といったイノベーションが経済発展の原動力であると

主張。

資金の出し手である銀行にも積極的な役割を求めた。

こうした資本主義の発展プロセスを

創造的破壊と呼んだ。

シュンペーターとハイエクだ。

シュンペーター は、

新たな商品やサービスの開発、生産・販売方法の刷新

といったイノベーションが経済発展の原動力であると

主張。

資金の出し手である銀行にも積極的な役割を求めた。

こうした資本主義の発展プロセスを

創造的破壊と呼んだ。

また、資本主義経済で景気の循環は避けられず、

不況は企業家が新しいイノベーションを生むために

必要な期間と位置づけた。

不況は企業家が新しいイノベーションを生むために

必要な期間と位置づけた。

ハイエク

は、

「人間の理性には限界がある」という立場から、

政府による経済の介入が失敗に終わると強調、

政府の役割は最小限にするべきだと訴えた。

政府だけが貨幣を発行する理由はなく、

民間企業にも発行を認めるべきだという

貨幣発行自由化も唱えた。

徹底した自由主義者で、

社会主義を厳しく批判した。

「人間の理性には限界がある」という立場から、

政府による経済の介入が失敗に終わると強調、

政府の役割は最小限にするべきだと訴えた。

政府だけが貨幣を発行する理由はなく、

民間企業にも発行を認めるべきだという

貨幣発行自由化も唱えた。

徹底した自由主義者で、

社会主義を厳しく批判した。

70年代以降、

インフレと不況が同時に起きる事態に

ケインズ経済学がうまく対処できなくなると、

市場機能を重視するハイエクの経済理論が

再び注目を集めるようになった。

インフレと不況が同時に起きる事態に

ケインズ経済学がうまく対処できなくなると、

市場機能を重視するハイエクの経済理論が

再び注目を集めるようになった。

同時代を生きた3人は

「政府」と「市場」などを巡って

それぞれの主張を展開し、

その後の経済学に影響を与えている。

<終わり>

「政府」と「市場」などを巡って

それぞれの主張を展開し、

その後の経済学に影響を与えている。

<終わり>

☆

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[経済学研究] カテゴリの最新記事

-

SVBという銀行は企業の育成を主眼とするは… Apr 5, 2023

-

米国銀行16位のSVBの倒産=消滅と、中国… Mar 27, 2023

-

2022年6月の米国のモノの貿易赤字は… Aug 6, 2022

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.