-

1

「歴史の回想・奥羽仕置」名胡桃城事件。 川村一彦

名胡桃城事件 11月10日、秀吉は佐野房綱に対し、氏政の上洛が無い場合、北条氏討伐のために関東に出馬することを伝えた[36]。 一方同年10月下旬、北条氏は真田領となった領分の拠点である名胡桃城に沼田城代猪俣邦憲を侵攻させ奪取、いわば先の秀吉の裁定を軍事力で覆した。 この事件は真田氏から徳川氏を通して秀吉に伝えらた。北条方からは弁明の使者として石巻康敬が上洛し、豊臣氏側からは先の沼田城引き渡しと同じ津田盛月と富田一白が派遣されて関係者の引き渡し・処罰を求めたが、北条方はこれを拒否した。 秀吉はこの朱印状の中で「氏政上洛の意向を受け、それまでの非議を許し、上野沼田領の支配さえ許した。 しかるに、この度の名胡桃攻めは秀吉の裁定を覆す許し難い背信」であると糾弾した。 これに対して氏直は遅れて12月7日付の書状で、氏政抑留や北条氏の国替えの惑説があるため上洛できないことと、家康が臣従した際に朝日姫と婚姻し大政所を人質とした上で上洛する厚遇を受けたことを挙げた上で、名胡桃城事件における北条氏に対する態度との差を挙げ、抑留・国替がなく心安く上洛を遂げられるよう要請した。 また名胡桃城事件については、氏政や氏直の命令があったわけではなく、真田方の名胡桃城主が北条方に寝返った結果であり、「名胡桃城は真田氏から引き渡されて北条側となっている城なので、そもそも奪う必要もなく、全く知らないことである」「名胡桃城は上杉が動いたため軍勢を沼田に入れたにすぎない」、「既に名胡桃城は真田方に返還した」と弁明している。 しかし同時期、上野鉢形城主である北条(藤田)氏邦が下野の宇都宮国綱を攻めており、これも秀吉の施策に反する行為である。 11月、秀吉は関東の領主たちに「氏政の11月中の上洛がない時は来春に北条討伐を行う」ことを通知した。 11月21日付で真田昌幸にも書状を送り、「今後北条氏が出仕したとしても、城を乗っ取った者を成敗するまでは北条氏を赦免しない」「来春(年頭)に出兵する」旨を記している。 11月24日、秀吉が家康へ書状を送り、来春の出陣決定と陣触れを出したことを伝え、軍事の相談のため家康の上洛を要請した。 また津田盛月・富田一白を派遣して家康領内の駿河国沼津の三枚橋城に在番させ拠点地としての用意をさせること、北条からの使者石巻康敬は北条氏の返事次第で国境で処刑することも要請した。 このように家康に対しても北条討伐の意向を言明し、どちらかといえば北条氏と懇意であった家康の動向が注目されたが、秀吉と北条氏の仲介を断念した家康は12月に上洛し、秀吉に同意の意向を伝えるとともに自身も対北条戦の準備を開始した。 また、 同日付で秀吉は北条氏に対し、5ヶ条の宣戦布告とされる書状を送った。 この書状は12月5日に三枚橋城に着いた津田と富田により、北条氏へ届けられた。 秀吉は小田原征伐を前に、各大名に書状を発した。その書状中に「氏直天道の正理に背き、帝都に対して奸謀を企つ。 何ぞ天罰を蒙らざらんや・・・・・・。所詮、普天下、勅命に逆ふ輩は早く誅伐を加へざるべからず」と記し、すなわち「天道に背き、帝都に対して悪だくみを企て、勅命に逆らう氏直に誅伐を加えることにした」と述べている。 氏直は12月17日、北条領国内の家臣・他国衆に対して、小田原への翌年1月15日の参陣を命じた。 開戦 北条氏は小田原で籠城することを決定し、1月に軍事動員令を出している。 家康は三男の長丸(後の秀忠)を事実上の人質として上洛させて、名実ともに秀吉傘下として北条氏と断交する姿勢を示すとともに、先鋒部隊を出陣させた。 この人質は即座に送り返され、秀吉は家康に対し領内の軍勢通過の際の便と、領内の諸城の使用を要求している。 家康は2月中にかけて、大軍勢の領内駐留・通過の便宜を図るべく、領内の城や橋の整備を行った。 2月中に、豊臣秀次、徳川家康、前田利家、織田信雄ら各大名が出陣し、2月25日には織田信雄、徳川家康が三枚橋城に到着。3月3日に豊臣秀次、蒲生氏郷の軍勢が到着。 2月20日、志摩国に九鬼嘉隆、来島通総、脇坂安治、加藤嘉明、長宗我部元親、その他宇喜多氏・毛利氏らの1千隻を超える豊臣方の水軍が集結し、 出航。2月27日、駿河国清水港へ到着。輸送としても、大軍勢と長期の合戦を想定して、清水港には20万石を越える兵糧が運び込まれていた。 3月に入ると、水軍は秀吉の到達を待たずに伊豆長浜城を攻略。以降、西伊豆の諸城を落としながら伊豆半島を南下した。 3月1日、秀吉は後陽成天皇から節刀を賜り、聚楽第から北条氏の討伐のため東国に下向した。 北方(中仙道)からはいわゆる北国勢(前田利家・上杉景勝・真田昌幸・依田康国)らが3月15日に碓氷峠へ進軍。 3月27日、秀吉が三枚橋城に到着。ここに奥州津軽の津軽為信が参陣し、所領安堵を受けている。 その他にも出羽国の戸沢盛安らも参陣している。 翌28日、北方では松井田城攻めを開始。29日には箱根で山中城が攻められ、一日で陥落した。

2024年11月29日

閲覧総数 112

-

2

「歴史の回想・奥羽仕置」沼尻合戦。 川村一彦

沼尻の合戦 天正11年11月末、沼尻の合戦が起こり北条氏と北関東の領主たちは全面戦争に突入した。 天正12年になると北条氏は宇都宮へ侵攻し、佐竹氏も小山を攻撃した。 両者は4月から7月にかけて沼尻から岩舟の間で対陣した。 天正13年(1585年)から15年(1587年)にかけて秀吉が西国計略を進める裏で関東の無事は放置され、北関東の領主たちは苦境に陥った。 北条氏は天正13年1月に佐野を攻撃し、当主の佐野宗綱を戦死させ氏政の六男・氏忠を当主に据えることに成功した。 また同月までに館林城の長尾顕長を服属させた。館林は南関東と北関東の結節点に当たり、館林攻略によって北条氏の北関東への侵攻が容易になった。 9月には真田領・沼田に侵攻し、14年4月にも再度侵攻した。 北条氏は並行して皆川氏にも攻撃を加えた。天正14年5月にいったん和睦したが、その後再び侵攻した。 皆川氏は上杉氏の助力を得て撃退に成功するが、天正15年に講和し北条氏の支配下にはいった。 また、天正13年閏8月には家康が真田を攻撃し、翌14年(1586年)にも再度侵攻を計画したが、秀吉が間に入って未遂に終わった。 天正15年12月、秀吉は北関東の領主たちに北条氏の佐野支配を認めることを通知し、現状を追認することを明らかにした。 天正16年(1588年)2月、北条氏直は笠原康明を上洛させ沼田領の引き渡しを条件に豊臣政権に従属を申し入れた。 「五畿内同前」と重要視していた九州の平定を天正15年中に終えた秀吉は、天正16年4月、後陽成天皇の聚楽第行幸を行った。 北条氏に対して氏政・氏直親子の聚楽第行幸への列席を求められたが、氏政はこれを拒否した。 京では北条討伐の風聞が立ち、「京勢催動」として北条氏も臨戦体制を取るに至ったが、徳川家康の起請文により以下のような説得を受けた。 家康が北条親子の事を讒言せず、北条氏の領国を一切望まない 今月中に兄弟衆を派遣する 豊臣家への出仕を拒否する場合督姫を離別させる 行幸には東国の領主たちも使者を派遣したが、北条氏は使者を派遣しなかった。 5月、東国取次の家康は北条氏政と氏直に書状を遣わし、氏政兄弟のうちしかるべき人物を上洛させるよう求め、8月には氏政の弟の氏規が名代として上洛し、両勢力間の緊張は和らいだ。 また、12月に氏政が弁明のために上洛する予定であることを伝えたがこの約束は履行されなかった。 宇都宮周辺部では壬生城および鹿沼城の壬生義雄がもともと親北条であり、宇都宮家の重臣で真岡城城主の芳賀高継も当初こそ主家に従い北条に抵抗するも天正17年(1589年)終にこれに屈し、那須一族とは主導的な盟約を結び、小田原開戦時点では下野の大半を勢力下に置いていた。 さらに常陸南部にも進出し、佐竹氏背後の奥州の伊達政宗と同盟を結ぶなど、関東制圧は目前に迫った。 劣勢となった佐竹義重、宇都宮国綱、佐野房綱ら反北条氏方は秀吉に近づくこととなる。 沼田城割譲 年が明けて天正17年2月、北条氏直家臣の板部岡江雪斎が上洛し、秀吉は北条氏が従属の条件としていた沼田城(沼田領)の割譲について裁定を行った。 また、来年春または夏頃の上洛を氏政提示したが、豊臣氏側に拒否されている。 当時、沼田一円は(一応、徳川氏の傘下という立場にあった)真田氏の支配下にあった。 秀吉は北条氏、家康から事情聴取を行い、沼田領の内3分の2を北条氏、3分の1を真田氏のものとする、秀吉からすると譲歩に近い裁定を行った。 また秀吉は、北条当主の上洛ののちに沼田を引き渡すとし、これに対し6月5日付で北条氏直より、氏政が12月初旬に上洛すると伝えた(岡本文書)。 この上洛の約束より先立つ形、つまりここでも秀吉は譲歩する形で7月、秀吉家臣の富田一白と津田盛月、徳川家康家臣の榊原康政の立ち合いの下、沼田城は北条氏に引き渡され、真田氏には代替地として信濃国箕輪が与えられた。秀吉は天正13年に関白に就任しており、この裁定は天皇から「一天下之儀」を委ねられた存在である秀吉が行ったもので、この裁定に背くことはすなわち天皇の意思に背くことをも意味した。 この時点では北条氏当主の12月中の上洛は前向きに検討されており、費用の調達や調整が行われている。 ただし、以降は後述の名胡桃城事件が起こるまで、北条氏から豊臣氏への音信・交渉は途絶える。

2024年11月29日

閲覧総数 112

-

3

「歴史の回想・奥羽仕置」開戦までの経過。 川村一彦

開戦までの経過 後北条氏側は関東諸豪制圧の頃から秀吉の影を感じ始めていたと言われ、その頃から万が一の時に備えて15歳から70歳の男子を対象にした徴兵や、大砲鋳造のために寺の鐘を供出させたりするなど戦闘体制を整えていた。 また、ある程度豊臣軍の展開や戦略を予測しており、それに対応して小田原城の拡大修築や八王子城、山中城、韮山城などの築城を進めた。 また、それらにつながる城砦の整備も箱根山方面を中心に進んでいった。 一方、豊臣側では傘下諸大名の領地石高に対応した人的負担を決定(分担や割合などは諸説ある)。 また、陣触れ直後に長束正家に命じて米雑穀20万石あまりを徴発し、天正大判1万枚で馬畜や穀物などを集めた。長宗我部元親や宇喜多秀家、九鬼嘉隆らに命じて水軍を出動させ、徴発した米などの輸送に宛がわせた。 毛利輝元には京都守護を命じて、後顧の憂いを絶った。豊臣軍は大きく2つの軍勢で構成されていた。 東海道を進む豊臣本隊や徳川勢の主力20万と、東山道から進む前田・上杉・真田勢からなる北方隊3万5千である。 これに秀吉に恭順した佐竹氏、小田氏、大掾氏、真壁氏、結城氏、宇都宮氏、那須氏、里見氏の関東勢1万8千が加わった。 豊臣側の主だった大名は以下の通り。 主力:豊臣秀吉、徳川家康、織田信雄、蒲生氏郷、黒田孝高、豊臣秀次、宇喜多秀家、細川忠興、小早川隆景、吉川広家、石田三成、宮部継潤、堀秀政、池田輝政、浅野長政、長束正家、立花宗茂、大谷吉継、石川数正、増田長盛、高山右近、筒井定次、蜂須賀家政、大友義統、加藤清正、福島正則。約17万。 水軍:長宗我部元親、加藤嘉明、九鬼嘉隆、脇坂安治。約1万。 北方隊:前田利家、上杉景勝、真田昌幸。約3万5千。 推定総計約21万。 後北条側の主だった諸将 小田原城:北条氏直、北条氏政、北条氏照、成田氏長、垪和康忠、松田憲秀、笠原政晴、笠原政尭 その他の城:松田康長(山中城)、成田泰季(忍城)、北条氏規(韮山城)、大道寺政繁(松井田城)、北条氏邦(鉢形城) 豊臣側の基本的戦略としては、北方隊で牽制をかけながら主力は小田原への道を阻む山中、韮山、足柄の三城を突破し、同時に水軍で伊豆半島をめぐって小田原に迫らせる方針であった。 一方、兵力で劣るとは言いながらも後北条氏側も5万余の精鋭部隊を小田原城に集め、そこから最精兵を抽出して山中、韮山、足柄の三城に配置した。 主力を小田原に引き抜かれた部隊には徴兵した中年男子などを宛てた。 各方面から豊臣側が押し寄せてくるのは明らかであったが、それ以上に主力が東海道を進撃するのが明らかだったため、箱根山中での持久戦を想定した戦略を推し進めることになった。 野戦を主張した氏邦がこの戦略に異を唱え、手勢を率いて鉢形城に帰る事態となったが最終的にこの戦略が採られる事となった。 とはいえ、松井田城には大道寺政繁が率いる数千の兵が、さらに館林城にも同程度の兵が割り振られていた事を考えると、北関東にもある程度の備えは配置されていたといえる。 小田原城包囲・北条支城攻略 天正18年(1590年)春頃から豊臣軍主力が、かつて源頼朝が平家打倒の挙兵の際に兵を集めた黄瀬川周辺に集結。 3月27日には秀吉自身が沼津に到着し29日に進撃を開始、進撃を阻む山中城には秀次・徳川勢を、韮山城には織田信雄勢を宛てて攻撃を開始した。 山中城 山中城攻撃軍の編成[49] 合計67800人右軍 計18300人(池田輝政 2,500人、木村重茲 2800人、長谷川秀一 3,600人、堀秀政 8,700人、丹羽長重 700人)中軍 計19500人(豊臣秀次 17,000人。家老中村一氏など)左軍 徳川家康 30,000人その他、渡辺了、仙石秀久など 山中城守備軍 4,000人(城主 松田康長、援軍 北条氏勝、援軍間宮康俊、松田康郷、蔭山氏広等)

2024年11月29日

閲覧総数 90

-

4

「歴史の回想・奥羽仕置」小田原城。 川村一彦

秀吉は山中城攻撃軍の大将を兵数と官位のより高い家康ではなく、秀次と認識していた。 山中城では間宮康俊勢により攻め手の一柳直末が討死したものの、小田原の西の護りであり、鉄壁であるはずの城は豊臣方の前に僅か数時間の戦闘で落城し、主将の松田康長は北条氏勝兄弟を逃したのち、手勢を率いて玉砕した。間宮康俊ら多くの将兵が討ち取られた。 その他、徳川勢別働隊は山中城落城の同日に鷹之巣城を落とした。同じく箱根越えの要衝であった足柄城は佐野氏忠(北条氏忠)・北条氏光が守備していたが、山中城の陥落を知ると守将は主な兵をまとめて城を退出して小田原城守備軍に合流したため、翌日に徳川麾下の井伊直政隊が攻城を開始したが戦闘らしい戦闘はなく、4月1日に落城した。経路上の要害が次々と陥落したため、豊臣方の先鋒部隊は早くも20日には小田原に到着した。 韮山城 天正18年(1590年)3月29日から6月24日まで続いた。 韮山城攻撃軍の編成 合計44,100人右軍 計8,400人蒲生氏郷 4,000人、稲葉貞通 1,200人)中軍 計9,700人(筒井定次 1,500人、生駒親正 2,200人、蜂須賀家政 2,500人、福島正則 1,800人、戸田勝隆 1,700人)左軍 計9,000人(細川忠興 2,700人、森忠政 2,100人、中川秀政 2,000人、山崎片家・岡本良勝等 2,200人)旗本 織田信雄 17,000人 韮山城守備軍 約3,640人(城主・北条氏規、朝比奈泰栄、江川英吉ら) 韮山城では攻撃側の10分の1の城兵が織田信雄勢を阻み、包囲持久戦となった。 そのため秀吉は、韮山城包囲のための最小限の兵力だけを残し、織田信雄以下の主力は小田原方面に転進させた。 籠城方は4ヶ月以上の間を凌いだが、秀吉が徳川家康[51]を交渉役として派遣し、領内の城が次々に落城している北条方の現状を伝えて説得したため、元々非開戦派であった守将の氏規は降伏に応じ、以降は小田原開城のための説得工作に尽力した。 下田城 下田城攻撃軍の編成 約10,000人(水軍 長宗我部元親、加藤嘉明、脇坂安治、九鬼嘉隆、毛利水軍(安国寺恵瓊・吉見広頼・三沢為虎・熊谷元直・益田元祥・山内広通など)) 下田城守備軍 約600人(城主 清水康英、清水政勝、援将 江戸朝忠) 清水康英は手兵600余で約50日に渡って籠城抵抗した後、脇坂安治や安国寺恵瓊らと起請文を交わし開城した。 後北条氏配下の伊豆水軍の最大の拠点を制圧した豊臣方の水軍部隊は、伊豆半島沿岸の水軍諸城をも落とし、小田原沖に展開して小田原市街の海上を封鎖した。 玉縄城 先に山中城の落城の際に脱出し落ち延びた北条氏勝は、これを恥じて自害しようとしたが、家臣の朝倉景澄や弟の直重・繁広らに説得され、手勢700騎を率いて居城の玉縄城に逃げ戻り籠城した。 この際に小田原城の北を迂回するルートで玉縄に戻り、すなわち小田原城籠城軍に顔見せもなく合流することもなかったため、北条氏政に疑念を持たれている。 その後、徳川麾下の本多忠勝らを中心とした軍に城を包囲されるも抵抗らしい抵抗はせず、家康からの使者である都築秀綱・松下三郎左衛門や、城下の大応寺(現・龍寶寺)住職の良達による説得に応じ、4月21日に降伏開城。開城後は徳川氏や古田重然、瀬田正忠らが守備した。以降氏勝は豊臣方として、下総地方の北条方の城の無血開城に尽力する。 小田原城 小田原包囲戦が始まると秀吉は石垣山に石垣山城を築いた。 また茶人の千利休を主催とし大茶会などを連日開いた。茶々などの妻女も呼び寄せ、箱根で温泉旅行などの娯楽に興じた。 北方軍(北国勢・信州勢など) 北条氏側は北方軍の進軍を阻害するため、庇護していた相木常林(相木昌朝の子)、伴野信番(元・佐久野沢城主)を信濃国に潜入させ、佐久郡の白岩城で挙兵させたが、これは松平康国(依田康国)が派遣され即座に鎮圧されている。 また碓氷峠に与良与左衛門を配して豊臣方の侵攻を阻害しようとした。

2024年11月29日

閲覧総数 67

-

5

「畠山氏一族の群像」奥州源姓畠山氏。 川村一彦

ともあれ、これにより秩父平氏の流れを汲む畠山氏は、河内源氏の一系・足利一門として存続することになった。5年後の承元4年(1210年)10月7日、36歳で病没。*「畠山 泰国」(はたけやま やすくに)は、鎌倉時代前期の武将。鎌倉幕府御家人。足利氏の一門畠山氏。足利義純の三男。母が北条時政の娘で畠山重忠未亡人という関係で、1度断絶した畠山氏の名跡を継ぐ(そのため、異母兄達は岩松氏・田中氏を名乗る)。なお、母については異説として重忠と時政の娘との間に生まれた女性というものがある。この場合、泰国は重忠の外孫であると同時に時政の曾孫となる。源姓畠山氏の2代当主とされているが、初めて畠山姓を名乗ったのは泰国であるため、実際は初代当主といえる。諱の「泰」の字は、従兄弟(同じく時政の孫)にあたる北条泰時から偏諱を受けたものである。北条氏の縁者でもあったため鎌倉幕府から厚遇され、美濃にも所領を持ち、子の義生(よしなり?)が分家して美濃畠山氏となった。義生の系統は後に日向に移り日向畠山氏となる。泰国は建長年間に子の国氏(=時国?[6])と共に幕府に出仕した記録があり、この頃までの生存は確認できる。泰国の跡は国氏が家督を継承した。*「畠山 時国」(はたけやま ときくに)は、鎌倉時代の武将。美濃国仲北庄および鶴山郷の地頭だった。畠山泰国の長男・国氏の改名後の名とする説もある。『吾妻鏡』によれば父泰国も時国(同史料では国氏)も、将軍家の供奉人・近習・随兵としての役目や、在関東の御家人としての造営役の負担などの御家人役にその活動は留まっていたらしく、得宗家等の有力者との関係は見出せず、また鎌倉幕府の中枢に配された様子も窺われない。ただし、足利氏の庶流ではあっても、時国のころの畠山氏は足利宗家からは一応独立した御家人の地位にあったと考えられている。北条義時の姪を祖母とする時国のその家格は武家儀礼の実態から判断して、他の北条庶流一門の当主の扱いに準じていたとされる[2]。長男高国の系統は後の奥州畠山氏、次男貞国の系統は後の河内畠山氏となり室町時代には三管領の一家となる。 *「畠山 国氏」(はたけやま くにうじ)は、南北朝時代の武将。室町幕府奥州管領。畠山高国の嫡子。興国6年/康永4年(1345)に奥州管領に任命されると、父と共に陸奥多賀国府に着任、奥州の南朝勢力の鎮撫に努めた。しかし、やがて同じく奥州管領として補任されていた直義派の吉良貞家と対立し、観応の擾乱において尊氏派に属したため貞家と全面的な軍事衝突となった。同年2月に貞家軍に居城の陸奥岩切城(現在の宮城県仙台市宮城野区岩切)を攻囲され、父と共に自害して果てた。子の国詮(幼名平岩丸)は奥州に土着、二本松氏の祖となった。*「畠山 高国」(はたけやま たかくに)は、南北朝時代の武将、守護大名。足利尊氏と後醍醐天皇の争いでは尊氏に属し、延元元年/建武3年(1336)に京都で戦った後に伊勢守護に任命された。しかし、延元3年/暦応元年(1338)に奥州から南下して来た北畠顕家の伊勢通過を阻止出来なかった責任を問われ伊勢守護職を取り上げられた。興国6年/貞和元年(1345)に子の国氏が吉良貞家と共に奥州管領に任命されると国氏の後見人として一緒に奥州に赴任、多賀国府を拠点として奥州支配に取り組んだが、京都で尊氏と弟の直義が衝突すると(観応の擾乱)、奥州もそれぞれの派閥に分かれ、高国は尊氏に味方して留守氏・宮城氏らと共に岩切城に籠城したが、直義派に属した貞家に攻められ国氏らと共に自殺した。享年47歳。生き残った孫の国詮は貞家への抵抗を続けたが、劣勢を挽回出来ず没落、子孫は二本松氏と呼ばれるようになった。畠山氏の嫡流は国詮から高国の甥の国清の家系に移っていった。 5、「奥州源姓畠山氏」「義純の家系(源姓畠山家))は名門・畠山家の名跡を継承したことから、後に足利一門の家臣筋分家の中で斯波家に次いで高い序列に列せられ、細川家など他の家臣筋分家とは異なる待遇を足利宗家から受けることになる。紀伊および河内・越中の守護をおおむね務め、分家は能登守護を務めた。「室町時代以降」建武3年(1336)に足利尊氏が室町幕府を創立すると、畠山家はこれまでの功績によって越中・河内・紀伊の守護に任じられた。足利家の内紛である観応の擾乱では、庶流の畠山国清は足利直義方に付くも後に尊氏方に鞍替えして家勢を保ち、その一方で畠山家嫡流の畠山高国・国氏父子は、観応2年(1351)直義派の吉良貞家に敗れ自害し、国氏の子二本松国詮は二本松に移った(奥州畠山家)。本来の嫡流である奥州畠山家が衰退する中で、畠山国清の家系(金吾家)が畠山家の惣領格となる。国清は関東管領に任命されて東国で南朝方と戦うが、その後鎌倉公方の足利基氏と対立し、康安元年(1361)に失脚した。国清はそのまま没落するが、国清の弟の畠山義深がのちに守護に任命され畠山家を再興させる。義深の子・畠山基国は明徳2年(1391)の明徳の乱で功績を挙げるなどして足利義満の信任を受け、能登の守護を任されるなど守護大名として力をつける。応永5年(1398)には管領に任じられ、同じ足利一門の斯波武衛家や細川京兆家とともに三管領家として名を連ねる家柄となった。

2024年04月15日

閲覧総数 116

-

6

「歴史の回想・奥羽仕置」小田原征伐。 川村一彦

2「小田原征伐」 小田原征伐(おだわらせいばつ)は、天正18年(1590年)に豊臣秀吉が後北条氏を征伐し降した歴史事象・戦役。 後北条氏が秀吉の沼田領裁定の一部について武力をもっての履行を惣無事令違反とみなされたことをきっかけに起こった戦いである。 後陽成天皇は秀吉に後北条氏討伐の勅書を発しなかったものの、遠征を前に秀吉に節刀を授けており]、関白であった秀吉は、天皇の施策遂行者として臨んだ。 ここでは小田原城の攻囲戦だけでなく、並行して行われた後北条氏領土の攻略戦も、この戦役に含むものとする。 小田原合戦、小田原攻め、小田原の役、北条征伐、小田原の戦い、小田原の陣、小田原城の戦い(天正18年)とも呼ばれた。 北条氏康から氏政の時代へ 戦国時代に新興大名として台頭した北条氏康は武蔵国進出を志向して河越夜戦で、上杉憲政や足利晴氏などを排除し、甲斐の武田信玄、駿河の今川義元との甲相駿三国同盟を背景に関東進出を本格化させると関東管領職を継承した越後の上杉謙信と対峙し、特に上杉氏の関東出兵には同じく信濃侵攻において上杉氏と対峙する武田氏との甲相同盟により連携して対抗した。 戦国後期には織田・徳川勢力と対峙する信玄がそれまでの北進策を転換し駿河の今川領国への侵攻(駿河侵攻)を行ったため後北条氏は甲斐との同盟を破棄し、謙信と越相同盟を結び武田氏を挟撃するが、やがて甲相同盟を回復すると再び関東平定を進めていく。 信玄が西上作戦の途上に急死した後、越後では謙信の死によって氏政の庶弟であり謙信の養子となっていた上杉景虎と、同じく養子で謙信の甥の上杉景勝の間で御館の乱が勃発した。 武田勝頼は氏政の要請により北信濃まで出兵し両者の調停を試みるが、勝頼が撤兵した後に和睦は崩れ、景勝が乱を制したことにより武田家との同盟は手切となった。 なお、勝頼と景勝は甲越同盟を結び天正8年(1580年)、北条氏は武田と敵対関係に転じたことを受け、氏照が同盟を結んでいた家康の上位者である信長に領国を進上し、織田氏への服属を示した。 氏政は氏直に家督を譲って江戸城に隠居したあとも、北条氏照や北条氏邦など有力一門に対して宗家としての影響力を及ぼし実質的当主として君臨していた。 武田氏との手切後、勝頼は常陸国の佐竹氏ら反北条勢力と同盟を結び対抗し、織田信長とも和睦を試みているが天正10年(1582年)に信長・徳川家康は本格的な甲州征伐を開始し、後北条氏もこれに参加している。 この戦いで武田氏は滅亡し、後北条氏は上野や駿河における武田方の諸城を攻略したものの、『信長公記』に「後走の人数を出し(時機を逸した軍勢を出して)」と批判される結果に終わり、戦後の恩賞は皆無であった。 しかし、同年末の本能寺の変で信長が明智光秀の謀反によって自刃した直後に北条氏は織田家に謀反を起こし織田領に攻め込んだ。 織田氏家臣の滝川一益の軍を敗退させた神流川の戦いを経て、織田体制に背いた北条氏を征伐するために軍を起こした家康との間に天正壬午の乱が勃発した。 この遠征は家康が単独で行ったものではなく、織田体制から承認を得たうえでの行動であり、織田体制側からも水野忠重が援軍として甲斐に出兵していた。 また、追って上方からも援軍が出兵される予定であったが織田信雄と織田信孝の間で政争が起こったため中止された。 家康は北関東の佐竹義重、結城晴朝、皆川広照、水谷正村らと連携しながら北条氏打倒を目指した。 北条氏は一時は東信濃を支配下に置いたが、真田昌幸が離反。後方に不安を抱えたままの合戦を嫌った後北条氏は、10月に織田信雄、織田信孝からの和睦勧告を受け入れ、後北条氏が上野、徳川氏が甲斐・信濃を、それぞれ切り取り次第領有することで講和の道を選んだ。 だが、徳川傘下となった昌幸は勢力範囲の一つ沼田の割譲が講和条件とされたことに激怒、徳川氏からも離反し景勝を頼ることとなった。 後北条氏は徳川氏との同盟締結によって、全軍を関東に集中できる状況を作りあげた。 既に房総南部の里見氏を事実上の従属下に置いていた北条氏は、北関東に軍勢を集中させることとなった。 北条氏は翌天正11年(1583年)1月に早速前橋城を攻撃すると、3月には沼田にも攻め込んだ。 6月、北条氏と家康の間で婚姻が成立した。 この婚姻成立は、天正壬午の乱のときと同様家康に対北条の後ろ盾になってくれることを期待していた北関東の領主たちに衝撃を与えた。 北関東の領主たちは家康から離れ、一斉に羽柴秀吉に書状を送り、秀吉に関東の無事の担い手になることを求めた。 秀吉も北条氏の無事を乱す行為を問題視したものの、当時の政権内では東国についての優先度は低く、10月末に家康に関東の無事の遅れを糺しただけで終わった。 それさえも翌天正12年(1584年)に小牧・長久手の戦いが始まると無形化してしまった。

2024年11月29日

閲覧総数 94

-

7

「戦後日本の回想・31年」庄内事件。 川村一彦

4「庄内事件」2月2日・庄内事件(しょうないじけん)は、1956年2月2日に京阪神急行電鉄(阪急電鉄)宝塚線庄内駅で発生した、乗客による列車妨害事件。故障で立ち往生した列車の乗客が、阪急電鉄の事故対応の不手際に怒り、線路上に降りて別の電車の前後に立ちふさがったことから、別名を電車通せんぼ事件と呼ぶこともある。背景には、当時の阪急宝塚線の輸送力と車両の質が、同社の神戸線・京都線、なかんずく神戸線に大きく劣ることに乗客が不満を抱いており、その格差解消を求めたこともあげられる。これら3幹線が十三駅で一同に会し、梅田駅まで併走する阪急ならではの事件とも見られる。6関連項目焼け石に水の大型化(事件発生まで)1910年に開業した阪急宝塚線は、同時期に開業した阪神本線や近鉄奈良線同様車両限界が小さかったことから、阪急創業時に製造された1形をはじめ、51形、 、320形、380形、500形、550形といった車体長15m前後、車体幅2.4〜2.5mの小型車両が戦前は単行から3両編成、戦後は3〜5両編成を組んで運行されていた。もっとも、宝塚線の車両大型化は、神戸線から捻出される小型車がなくなりつつあったことから、戦前の1934年前後に具体的に検討されたことがあった。しかしながら、当時の宝塚線の輸送需要などから大型車の導入は見送られることとなり、神戸線の、920系を小型化し多320、380、500の各形式が続々と増備され、戦後の1948年に登場した550形も含めて1951年4月1日時点で139両の小型車が在籍することとなった。戦後の混乱期から復興期にかけて、外地からの引揚者や空襲で家を失った大都市居住者が都市近郊の鉄道沿線に転居したことから、大都市近郊の鉄道路線は急増する需要に対して抜本的な対策をとることが求められるようになった。宝塚線においても例外ではなく、利用者の急増に対して車両の大型化で対応することとなった。当時の阪急は各線区で車体寸法や床下機器の配置がまちまちであったことから、京阪分離直後の1950年に100形 (P-6)の車体長と800系の車体幅を持つ阪急標準車体寸法を制定、同年にはこれをもととした神戸線用の810系と京都線用の710系を製造、宝塚線においてはこれらの車両が入線できるように規格の向上が実施されることとなった。規格向上工事は1951年7月に開始され、施設面では線路中心間隔の拡大やホーム縁石の後退、橋梁の補強架け替え、架線柱や信号機の移設、ポイントの改良、車両面ではステップの取り付けなど大掛かりな工事が行われた。工事は順調に進んで1952年3月9日に箕面線も含めた全駅のホーム後退が実施され、3月15日には梅田駅 - 池田駅間及び石橋駅 - 箕面駅間の工事が完成、翌日から同区間で大型車の運行が開始された。同年9月30日には残る池田駅 - 宝塚駅間の工事も完成、翌10月1日からは全線において大型車が運行されることとなった。大型化を機に810系のうち814-864〜817-867の2両編成×4本が配属されたのをはじめ、600系2両編成×8本が神戸線から転入、入れ替わりに宝塚線からは今津線向けに1,51形を中間に組み込んだ300,320形の3両編成×9本が転出した。引き続いて戦中戦後の酷使で老朽化の著しい木造車の51形を鋼体化して置き換えることとなり、1953年からは既存の小型車間で振り替えを行って捻出した台車及び電装品と新造した車体を組み合わせた610系が製造された。610系は車体長こそは小型車と同じ15m級であるが、車体幅は阪急標準車体寸法を採用しており、社内では中型車と呼ばれていた。51形の610系への改造も順調に進み、1955年後半になると大半の車両が610系への更新を済ませ、以前に鋼体化改造を行っていた51-78の2両を除くと、残るは8両のみとなっていた。こうして車体の大型化を推進することで輸送力の増強を着実に図っていたが、急増する需要の前には焼け石に水の状態であった。確かに、小型車4両編成では90人×4両で360人、5両編成では90人×5両で450人の輸送定員に対して、大型車4両編成では140人×4両で560人、中型車4両編成では阪急初の中間電動車を採用したことから4両編成で小型車5両編成と同等の先頭車110人×2+中間車115人×2の450人と、数値上の輸送力は増加した。ただし、この増強分は、従来駅で積み残していた分の乗客を、車両の大型化によって積み残されることなく乗車することができるようにしただけのことであって、混雑は一向に緩和されることはなく、時には乗務員室を開放して乗客を運ぶこともあった。このように宝塚線の改善は進んでいたものの、610系への改造以外は同時期に新車の導入はなく、大きなスピードアップも行われなかったことから、乗客の側からは十三 - 梅田間で併走する神戸線に対して、列車本数こそは神戸線より多いものの、全列車大型車の神戸線に対して依然小型車の多い宝塚線、速い神戸線に対して遅い宝塚線といった格差を見せ付けられるだけでなく、同区間で同じ線路上を走る京都線急行の100形と710系も、本数こそ少ないものの、宝塚線の利用者にとっては目に付く存在であった。こうした宝塚線の改善状況の遅さに対して、乗客はいらだちと次々と新車が投入されている(ように見える)神戸・京都両線へのコンプレックスを持つようになり、一向に緩和されない混雑と日常的に発生する列車の遅延とあいまって、乗客の不満は次第に鬱積していった。事件発生1956年2月2日7時40分ごろ、服部駅(現在の服部天神駅)- 庄内駅間で箕面発梅田行き準急電車(4両編成)の3両目台車のイコライザーバーが折損して立ち往生した。乗務員は電車をその場で応急修理するとともに、乗客を降ろして徒歩で庄内駅にまで誘導することとなった。その際に故障した電車の乗客に対して、「庄内駅に空車を回送して、その電車で梅田まで運ぶ」と案内、納得した乗客は約1.5㎞ほど歩いて庄内駅にたどり着いた。また、故障車の後ろには、後続の電車が各閉塞区間の赤信号で停車し、故障車から乗客が降りたのを見た後続の電車の乗客も、運転再開がいつになるのかわからないことから続々と電車から降りて歩き出し、庄内駅は1時間足らずの間で1,000人近い乗客であふれかえった。ところが、全体的に連絡が不十分で、線内の各駅及び後続の電車に庄内駅とその周辺の状況、それに故障車の乗務員が「空車を回送して梅田まで運ぶ」と案内したことが伝わっていなかった。このため、乗客が庄内駅に着いても空車の回送電車は一向にやって来ず、運転再開後庄内駅に到着する後続の電車はいずれも満員で自分たちが乗れないことに対して乗客が激怒、線路上に降りて入線してきた梅田行き電車と宝塚方面行き電車の前後に立ちふさがり、「約束どおり空車を回送してまず我々を運べ。そうするまで後の電車は通さない」と、ピケットラインを張って電車を動けなくさせた。このため、後続の電車が各閉塞区間で立ち往生して、梅田行きでは曽根駅まで数珠つなぎ状態となってしまい、宝塚線は運行マヒ状態に陥ってしまった。また、庄内駅からの第一報を受けて駅長所在駅の豊中駅から駅員を2名急派して、庄内駅で出番の3名の駅員とともに事態の沈静化に務めたが、「会社に遅刻した」「今日の(日雇いの)職にあぶれた」「宝塚線は神戸線に比べてサービスが悪く、阪急の対応は全くなっていない」などと激昂して線路上にあふれかえる群衆の前には無力であった。駅からの通報を受けた大阪府警は機動隊1個中隊など200名の警察官を庄内駅に派遣して事態の沈静化を図ったが、1,000名を超え、駅前商店街にまであふれた群集の多さに警察側も強行手段をとることはできず、騒ぎが駅以外に拡大しないように努めるとともに、本部長命令で機動隊の車両から非番のパトカー、豊中警察署所属のトラックを動員して乗客の輸送に務めた。また、事件発生の通報を受けた阪急本社では、阪急バスを庄内駅に派遣して警察車両とともに乗客を輸送する一方、専務の小林米三が現場に急行して事態の解決に当たった。小林は庄内駅に到着すると立ち往生した電車の貫通幌の桟板の上に立ち、電車を取り囲む乗客からの罵声や怒号が飛び交う中で自ら説得して事態の沈静化に取り組んだ。当初は激昂して罵声を浴びせていた乗客であったが、次第に小林の説得に耳を傾けるようになって悪口雑言や罵声が減っていき、神戸線から空車の800系4両編成が 当初の案内どおり入線したことから乗客もようやく納得して11時前にピケットラインを解散、3時間余りにわたった事件もようやく解決した。この事件では破壊行為や暴力行為こそなかったものの]、関西大手私鉄の主要幹線で起きた大事件のために、当日の夕刊では「ラッシュ時の珍事 線路上に千人居座り 事故がきっかけで三時間の混乱」や「怒った乗客 電車を止める」などと大々的に報じられた。その中で乗客のインタビューが採り上げられていたが、「宝塚線は日頃から遅れてばかり」「神戸線とは比較にならない」といった日頃の不満をぶつけたものや、「(阪急側が)きちんと説明しておけばこんな大騒ぎにならなかった」というものがあった。他駅への波及庄内駅での騒ぎは収束したが、梅田駅では、9時以降からバスや警察車両で到着した乗客に遅延証明書を発行する業務に追われた。運転再開後は梅田駅に到着した電車から降りた乗客が一度に殺到したことから、遅延証明書の発行業務はピークに達し、併せて浴びせられる苦情などで駅員が手をつけられないほど大混乱したが、曾根崎警察署から警察官30数名が駆けつけて整理に当たり、次第に混乱は収拾した。しかし、それでも怒りが収まらない乗客約200名が、正午ごろから梅田駅事務室に詰めかけて神戸線との格差をはじめ日頃の不満をぶつけた。阪急側では急遽運輸部長が出て釈明に当たったが、乗客は数時間にわたって抗議行動を繰り広げ、夕方ラッシュ時に及びそうになったことから、阪急側からこれらの乗客に対して昼・夕食費の名目で一人当たり1,000円を渡したことで、ようやく引き揚げた。また、曽根駅においても一部の乗客が連絡の不手際に怒って座り込みを行ったが、運転再開後の11時過ぎに座り込みを解除した。その後事件を報道した夕刊の記事の中で小林の談話が紹介されていたが、その内容は、「騒ぎが大きくなったのは日頃の不満が爆発したからだ」という乗客からの話を紹介するとともに、4両編成から5両編成への増結を図るという輸送力の増強を約束したものであった。実際に1950年代後半の車両増備は宝塚線を中心に実施されることとなり、事件直後の1956年3月には51形の610系への更新を完了させ、同年8月には1形の車体更新を名目に旧型車各形式間でやりくりして捻出した台車及び電装品と1010系と同様の車体を組み合わせた1200系を製造して、全車宝塚線に投入、同年10月には神戸線向けの1010系の宝塚線向け車両である1100系が、1010系に1か月先んじて竣工した。1957年11月には1200系の中間電動車1230形を製造して宝塚線で阪急初の大型車による5両編成での運行を開始した。1960年代に入ると宝塚線への2100系や2021系の直接投入や神戸線への2000系投入による920系の宝塚線転属によって1963年12月までに宝塚線予備及び箕面線用として残された500,550形を除く小型車が全車今津、伊丹、甲陽の各線に転出、神戸、京都両線と遜色ない車両陣容に改善され、輸送力の増強も果たすことができた。後年、この事件発生時の阪急と豊中署の対応の評価は一転する。1970年代に入り国鉄の債務状況と労使関係の悪化を原因として、首都圏において上尾事件と首都圏国電暴動という同種の事件が発生するが、こちらがいずれも現場職員の職務放棄に始まり、国鉄上層部・警察いずれもが有効な手段を打てず、前者で11時間以上、後者で約1日半という長時間に渡る大混乱を沿線広域に渡って発生させた事に比すると、僅か3時間強で事態を沈静化させた当事者の手法は鮮やかであると言えた。

2024年10月25日

閲覧総数 69

-

8

「重光葵の群像」民国日報、不敬記念事件。 川村一彦

『民國日報』不敬記事事件 1932年1月8日に東京で朝鮮人李奉昌が天皇を暗殺しようとした桜田門事件に関し、1月9日、上海の国民党機関誌『民国日報(中国語版)』は「不幸にして僅かに副車を炸く」と報道した。日本人居留民は憤慨し、上海総領事村井倉松は記事について上海市長呉鉄城に抗議した。 日本人僧侶襲撃事件 詳細は「上海日本人僧侶襲撃事件」を参照 1月18日午後4時頃、托鉢寒行で楊樹浦を回っていた日蓮宗系の日本山妙法寺上海布教主任天崎啓昇と水上秀雄の僧侶2名と信徒3名 (後藤芳平、黒岩浅次郎、藤村国吉)の計5名の日本人が三友實業社(中国語版)タオル工場附近の馬玉山路で50~60名の中国人により襲撃され、水上が租界内の外国人経営病院に収容された後24日に死亡し、天崎が全治6ヶ月、後藤が全治1年の重症を負った。日本の外務省調書によると、300人以上が襲撃に参加したという。18日、村井倉松上海総領事から呉鉄城上海市長に対し謝罪要求などがなされ、27日に最後通牒が出され、28日に日本側の要求が承認された。 当時の上海公使館附陸軍武官補田中隆吉 (当時は少佐、最終階級は少将)は、1931年10月初頭、板垣征四郎大佐に列国の注意を逸らすため上海で事件を起こすよう依頼され、その計画に従って自分が中国人を買収し僧侶を襲わせた、と1956年になって証言した。 三友實業社襲撃事件 「不敬事件により閉鎖されたる民國日報館(中国語版)」 1月19日から20日にかけての深夜、日本青年同志会の32人が、僧侶たちを殴打した職工たちの会社であり、抗日運動の拠点として知られていた三友實業社タオル工場の物置小屋に放火し、その帰路、1月20日未明、東華紡績付近で共同租界工部局警察の中国人巡警2名の誰何を受けると、巡警2名を威嚇して交番まで追跡し、臨青路付近で応援の中国人巡警2名と乱闘になった。青年同志会の柳瀬松十郎が射殺され即死し、北辻卓爾と森正信が重傷を負った。また、巡警1名が斬殺され、1名が重傷を負った。 1月20日、『民國日報』は、三友実業社タオル工場襲撃を日本海軍陸戦隊が支援したという根拠の無い報道をした。第一遣外艦隊司令官塩沢幸一少将と『民國日報』との間の論争で、工部局は「1月9日の民国日報の不敬記事及同月18日の日蓮宗僧侶等に対する抗日会の暴行事件に付いても、工部局は、民国日報の閉鎖、抗日会の解散を決議」し、26日に『民国日報』は、会社の自発的閉鎖を決定した。同日午後、日本人居留民は、日本人倶楽部で大会を開き、日本人僧侶襲撃と新聞報道に対する憤りを表明し、大会参加者の約半数が日本総領事館と海軍陸戦隊司令部に行進した。 1月21日、村井総領事は呉市長に対し僧侶殺害に関し、1. 市長による公式謝罪、2. 襲撃者の逮捕と処罰、3. 負傷者と死亡した僧侶の家族に対する治療費の保障と賠償、4. 全ての反日組織の即時解散、の四項目を要求した。1月22日、日本は巡洋艦2隻、空母1隻、駆逐艦12隻、925名の陸戦隊員を上海に派遣して、村井総領事と呉市長の交渉を有利にすすめようとした。 1月27日、呉市長は最初の3項目を受諾したが、第四項に関しては政府と相談するため30日までの公式回答の猶予を要請した。村井総領事は、海軍に押され、28日午後6時までに満足のいく回答が得られない場合、必要と考えられる手段を行使する、と通告した。1月28日午後3時、呉市長は全ての要求を受諾した。しかし、上海の日本人居留民は満足せず、完全な興奮状態にあり、中国人も「支那の回答遷延中民情は日に日に悪化し、呉市長が日本の要求を容れたることを聞くや之を憤慨したる多数の学生等は大挙して市役所を襲ひて暴行し、公安隊の巡警は逃亡するの有様にて、支那の避難民は続々として我居留地に入り来り、物情騒然たる」という状況であったという。 1月26日には中国当局が戒厳令を布告した。1月27日、日本を含む列国は協議を行い、共同租界内を列国で分担して警備することを決めた。1月28日、上海市参事会の非常事態宣言(戒厳令)がされ、列国の軍隊は1月28日「午後5時」[2]より各自の担当警備区域に着いた。日本軍は、最も利害関係のある北四川路及び虹江方面の警備に当ることとなった。当時の日本の兵力は「我陸戦隊は当時1000人に過ぎざりしを以て、9時半頃更に軍艦より1700名を上陸せしめ、合計2700名」という状況であった。 軍事衝突 最初の軍事衝突 大角海軍大臣によると、1月28日午後に最初の軍事衝突が発生し、翌日にかけての夜間に戦闘が続いた。その詳細は、「北四川路両側の我警備区域の部署に著かむとする際、突然側面より支那兵の射撃を受け、忽ち90余名の死傷者を出すに到れり。依て直に土嚢鉄条網を以て之に対する防御工事を施せり。元来此等の陸戦隊を配備したるは、学生、労働者等、暴民の闖入を防止するが目的にして、警察官援助に過ぎざりき。然るに、翌朝に至り前夜我兵を攻撃したるは、支那の正規兵にして広東の19路軍なること判明せり。」という。日本の海軍省によると、日本側からの先制攻撃ではなかったことが強調されている。すなわち「我司令官は陸戦隊の担任区域が支那軍と接するので不慮の衝突を避ける為、陸戦隊を配備に付けるに先ち、閘北方面に集結した支那軍隊の敵対施設を速に撤退することを要望する旨の声明を前以て発表し、且つ之を上海市長等に通告する等慎重周到なる手段を尽くしたのである。更に又陸戦隊の配備に就くに当っては、予め指揮官から「敵が攻撃に出ざる限り我より進んで攻撃行動を執るべからざる」命令をも与えて居るのである。」としている。また、海軍省は「十九路軍は南京政府の統制に服するものではない。

2024年07月23日

閲覧総数 68

-

9

「軍師山本勘助」山本勘助戦場で討ち死に。 川村一彦

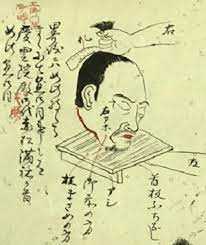

11「山本勘助戦場で討ち死に」啄木鳥が嘴で木を叩き、驚いた虫が飛び出てきたところ喰らうことに似ていることから後に「啄木鳥戦法」と名づけられた。信玄はこの策を容れて、高坂昌信、馬場信春率いる兵1万2000の別働隊を編成して妻女山へ向かわせ、自身は兵8000を率いて八幡原に陣をしき逃げ出してくる上杉勢を待ち受けた。だが、軍略の天才である謙信はこの策を見抜いていた。夜明け、高坂勢は妻女山を攻めるがもぬけの殻であった。夜明けの濃霧が晴れた八幡原で、信玄と勘助は驚くべき光景を目にした。いるはずのない上杉勢1万3000が彼らの眼前に展開していたのである。謙信は勘助の策を出し抜き、一切の物音を立てることを禁じて深夜に密に妻女山を下って千曲川を渡り八幡原に布陣していた。武田勢は上杉勢の動きに全く気がつかなかった。謙信は信玄を討ち取るべく車懸りの陣で武田勢に猛攻をかける。信玄はこれに抗すべく鶴翼の陣をしくが、武田勢は押しまくられ、武田家の武将が相次いで討ち死にした。その中に勘助がいた。『甲陽軍鑑』は勘助の死について「典厩(武田信繁)殿討ち死に、諸角豊後守討死、旗本足軽大将両人、山本勘助入道道鬼討死、初鹿源五郎討死」とのみ信繁(信玄の弟)ら戦死者と列挙して簡単に記している。江戸時代の軍記物『武田三代軍略』によれば、勘助は己の献策の失敗によって全軍崩壊の危機にある責に死を決意して、敵中に突入。奮戦して13騎を倒すが、遂に討ち取られた。『甲信越戦録』では、死を決意した勘助は僅かな家来と敵中に突入して獅子奮迅の働きをするが、家来たちは次々に討ち死にし、それでも勘助は満身創痍になりながらも大太刀を振るって戦い続けるが、上杉家の猛将柿崎景家の手勢に取り囲まれ、四方八方から槍を撃ち込まれ落馬したところを坂木磯八に首を取られている。享年69。勘助らの必死の防戦により信玄は謙信の猛攻を持ちこたえた。乱戦の最中に謙信はただ一騎で手薄になった信玄の本陣に斬り込みをかけた。馬上の謙信は床机に座った信玄に三太刀わたり斬りかかったが、信玄は軍配をもって辛うじてこれを凌いだ。ようやく別働隊の高坂勢が駆けつけ上杉勢の側面を衝く。不利を悟った謙信は兵を引き、戦国時代未曾有の激戦である川中島の戦いは終わった。この両雄の決戦を『甲陽軍鑑』は前半は謙信の勝ち、後半は信玄の勝ちとしている。なお、当て推量なことを「山勘」「ヤマカン」と言うが、一説には山本勘助の名前が由来とされている(大言海、辞海)。 〇武田 信繁(たけだ のぶしげ)は、戦国時代の武将。甲斐武田氏18代・武田信虎の子で、武田信玄の同母弟。 官職である左馬助の唐名から「典厩(てんきゅう)」と呼ばれ、嫡子・武田信豊も典厩を名乗ったため、後世「古典厩」と記される。武田二十四将においては武田の副大将として位置づけられている。 『高白斎記』に拠れば、信繁は大永5年(1525年)、武田信虎の子として生まれる。幼名は次郎。武田氏では天文10年(1541年)に信虎の嫡男晴信が信虎を駿河国の今川氏のもとに追放しているが、『甲陽軍鑑』によれば、信繁は幼少期から信虎に寵愛され、信虎は嫡男である晴信(後の信玄)を廃して信繁に家督を譲ろうとしていたという逸話を記している。 また、文書上では確認されていないが、『高白斎記』に拠れば天文20年(1551年)2月1日に信繁は武田氏庶流の吉田氏を襲名したという。 晴信期に武田氏は信濃侵攻を本格化させ、村上義清をはじめとする信濃国衆や越後国の上杉謙信との甲越対決が発生するが、晴信の家督相続時には姉婿の穴山信友とともに信繁は唯一御一門衆の中で成人とみなし得る立場にあり、晴信の補佐役として信濃経略に従事している。 『甲陽軍鑑』に拠れば、天文11年の諏訪侵攻において信繁は大将として宿老の板垣信方とともに諏訪出兵を主導し、同年9月の高遠頼継の反乱に際しても鎮圧の大将を務めたとしており、晴信からの勘気を受けた長坂虎房(光堅)は頼継弟の蓮芳斎を討ち取り、信繁が取次となり赦免されたという逸話を記している。 諏訪を制圧した武田氏は信方を郡代とし、信繁にも諏訪衆を同心として付属させたという。天文13年には信虎の高野山参詣に際して宿坊となった引導院への礼状を発給しており、対外交渉への携わりも確認される。 天文20年(1551年)7月には村上攻めのため先衆として出陣しており(「恵林寺旧蔵文書」)、天文22年(1553年)4月には甲斐衆今井岩見守に対し落城した信濃国苅屋原城主任命を通達し、同じく4月には攻略した村上方の葛尾城に在城していた秋山虎繁(信友)に対しても上位を通達した他(ともに『高白斎記』)、恩賞の付与などを行っている。 武田氏はやがて北信地域を巡り越後国の長尾景虎(上杉謙信)と抗争を繰り広げるが(川中島の戦い)、天文24年には景虎の越後帰陣を報告している。 武田氏は征服した信濃諸族に対し一族を養子にし懐柔させる方策を取っているが、信繁の子も信濃佐久郡の望月氏の養子となっている。 永禄4年(1561年)9月10日、第4次川中島の戦いで討死する。享年。 信繁は『武田法性院信玄公御代惣人数之事』『甲陽軍鑑』等における武田家臣団において、同母弟である信廉とともに武田姓の称号を免許される御一門衆に属し、信繁・信豊の武田典厩家は信廉の武田逍遥軒家とともに御一門衆の筆頭に位置する。

2023年11月01日

閲覧総数 37

-

10

「最上氏一族の群像」戦国時代から安土桃山の最上氏。 川村一彦

◆漆川の戦いで自害。その後足利軍は寒河江荘には深入りせずに引き上げ大江氏の寒河江荘の領有はその後も認められたが、北寒河江荘は斯波兼頼の支配下に入った。出羽国における南朝側の組織立った抵抗はこの戦いをもって終結し、東国での南朝側の組織的抵抗も新田義宗の敗死により収束することになった。出羽斯波氏(後の最上氏)は最上川東岸の地に勢力を扶植するために、二代最上直家の子らを高擶・蟹沢・成沢などの要地に配し勢力を伸張していった。 天童城に拠る北畠天童丸も最上氏の圧力に抗しきれず文中年間(1372~1374)津軽浪岡に逃れたという。その後天童には最上直家の子頼直が入る。漆川の戦いの5年後応安6年/文中2年(1373)大江時茂は四男時氏[5]に対して、北朝側に和を乞い降ることを遺命して生涯を閉じた。大江時氏は嫡男元時を人質として鎌倉に差し出し、鎌倉公方足利氏満から本領安堵一家正嫡の御教書を受けた。時氏は長兄茂信の遺児を宗廟の地である吉川に配して阿弥陀堂を守らしめ、自らは寒河江に居を移し寒河江氏を称するようになった。 *「最上 義春」(もがみ よしはる)は室町時代中期から戦国時代の出羽国の武将・大名で山形城主。最上氏第5代当主。嘉吉3年(1443)、満家の死去に伴い跡を継ぎ最上氏第5代当主となったとされているが、『菊地蛮岳旧蔵本』では「応永31年(1424)に満家の長男の頼宗が家督を相続し、貞享2年(1430)に頼宗が退隠した」とある。初名は政家であったが、将軍足利義政から「義」の字を賜り、名を義春と改めた。義春以降の最上氏歴代当主は足利将軍家から「義」の偏諱を受けている。宝徳2年(1450)5月、庄内妙味水の城を攻めたが逆に捕らえられ、7月上旬に和議が成り解放された 寛正2年(1461)10月と文正元年(1466)に、義政の命を受け古河公方足利成氏攻めに参加している。 *「最上 義秋」(もがみ よしあき)は、室町時代中期から戦国時代の出羽国の武将・大名で山形城主。最上氏第6代当主で守護大名に準ずる立場であり、羽州探題と思われる。当時の出羽国、特に最上氏については不明な点が多く、未だ研究中の段階である。義秋は生年が不明であるだけでなく、その父も不明である。4代当主満家の三男とする説と5代当主義春の嫡男とする説がある。前者の三男とすれば兄に頼宗・義春がいたことになる。諱の「義」の字は足利将軍家からの偏諱と考えられるが、どの将軍によるものかは不明。文明6年(1474)、応仁・文明の乱の最中に先代の義春の死去により家督を継ぐ。応仁・文明の乱の一因として斯波義廉と斯波義敏の争いがあり、同族である最上氏は何らかの形で関与したと思われるが、その形跡はない。家督相続の6年後に死去した。弟(または息子)の義総は成沢氏に、義旦は杉山氏にそれぞれ分封された。本来はこのどちらかが家督を継ぐべきであったが、なぜか中野満基の子の満氏が家督を継いだ。満家の嫡男・頼宗の死と並び、何らかの政変があったとも考えられている。 4、「戦国・桃山時代の最上氏」」戦国時代に入って伊達氏内部に天文の乱が起こると、成人した最上義守は伊達氏から長谷堂城を奪還して独立し戦国大名の道を歩み始める。義守の勢力拡張戦略は永禄3年(1560)の寒河江氏攻めの失敗で頓挫するが、外交面では嫡男最上義光に将軍足利義輝の偏諱を賜り拝謁し、また御所号を賜るなど一定の成果をあげた。また、娘の義姫を伊達輝宗へ嫁がせ、義姫は伊達政宗を生んでいる。最上義光の家督相続の際に父子相克の争い(天正最上の乱)が起こるが、義光が家督相続を果たす。以後、庶族の天童氏、近隣の白鳥氏・寒河江氏を滅ぼし最上郡および村山郡を平定する。さらには天正15年から16年(1585~1586)庄内地方をめぐり大宝寺氏・上杉氏と争い、また大崎氏を攻めた伊達氏を破り壊滅寸前まで追い詰めた。しかし、同時期十五里ヶ原の戦いで敗れ庄内地方への影響力を失う。義光は惣無事令違反を訴えたが庄内は上杉氏領となりこの裁定は両家に禍根を残した。天正18年(1590)に覇業を推し進める豊臣秀吉の小田原征伐を機に臣従して本領を安堵され、山形城を居城にして24万石を領する。天正19年(1591)には雄勝郡4万石余を獲得し、28万石(実高では50万石とも)を超え、豊臣政権下では第12位の大名となる。その後、義光は娘駒姫を関白・豊臣秀次の側室にしぶしぶ差し出す羽目に陥ったが、彼女は秀吉により秀次もろとも斬処されてしまった。これ以前より義光は徳川家康に接近していたが、さらに豊臣氏と距離を置き徳川氏への傾倒を強めた。

2024年04月16日

閲覧総数 90

-

11

「六角氏一族の群像」六角氏と三好氏の攻防。 川村一彦

6、「六角氏と三好氏の攻防」戦国時代中頃には六角定頼(高頼の次男)が登場した。定頼は第12代将軍足利義晴(義高の子)や第13代将軍足利義輝をたびたび庇護し、天文法華の乱の鎮圧にも関与した。近江蒲生郡観音寺城を本拠として近江一帯に一大勢力を築き上げたのみならず伊賀国や伊勢国の一部までにも影響力を及ぼしたとされ、六角氏の最盛期を創出し、阿波国から畿内に進出した三好氏と度々争った。しかし定頼の死後、後を継いだ六角義賢の代においても、畿内の覇権を握った三好長慶と度々争ったが、永禄3年(1560)に野良田の戦いで浅井長政と戦って敗れるなど六角氏の勢力は陰りを見せ始める。 「三好 長慶」(みよし ながよし)は、戦国時代の武将。畿内・阿波国の戦国大名。室町幕府の摂津国守護代、相伴衆。細川政権を事実上崩壊させ、室町幕府将軍・足利義晴、足利義輝共々京都より放逐し、三好政権を樹立する。その後は足利義輝、六角義賢、畠山高政らと時に争い、時に和議を結び畿内の支配者として君臨した。山城国下五郡守護代であった三好元長の嫡男で、永正3年(1506)に細川澄元に属して阿波国より上洛した三好之長の曾孫。三好実休、安宅冬康、十河一存、野口冬長の兄。正室は波多野稙通の娘、継室は遊佐長教の娘。三好義興の父。通称は孫次郎、官位は従四位下伊賀守、筑前守、後に修理大夫。史料では「三筑(=三好筑前守)」の略称で彼の名が多く残っている。現代の地元ファンからは、尊敬と親しみを込めて諱の長慶を「ちょうけい」と呼ばれることもある。出生・家督相続大永2年(1522)2月13日、細川晴元の重臣である三好元長の嫡男として現在の徳島県三好市で生まれる。三好氏歴代の居館地と伝わる阿波国三好郡芝生(三野町)では、生母が長慶を孕んだ時に館の南の吉野川の瀬に立って天下の英雄の出生の大願をかけたという伝承がある。父は細川晴元配下の有力な重臣で、主君・晴元の仇敵であった細川高国を滅ぼした功労者であった。本国阿波だけでなく山城国にも勢力を誇っていたが、その勢威を恐れた晴元達及び一族の三好政長・木沢長政らの策謀で蜂起した一向一揆によって、享禄5年(1532)6月に殺害された。当時10歳の長慶は両親と共に堺にいたが、一向一揆襲来前に父と別れ、母と共に阿波へ逼塞した。若年期の活動細川晴元が元長を殺害するために借りた一向一揆の勢力はやがて晴元でも抑えられなくなり享禄・天文の乱となる。そのため天文2年(1533)6月20日に長慶は一向一揆と晴元の和睦を斡旋した。「三好仙熊に扱(=和睦)をまかせて」(『本福寺明宗跡書』)とあり、当時12歳に過ぎない長慶こと千熊丸が和睦を周旋したというのである。交渉自体は仙熊の名を借りて代理の者がした可能性もあるが、元長が戦死して1年で三好家の勢力は晴元と石山本願寺を和談させるくらいまでに回復していたのである。この直後に元服したとされる。理由は長慶の嫡男・三好義興や13代将軍・足利義輝、晴元の子の細川昭元などが11歳で元服しているためである。千熊丸は元服して孫次郎利長と名乗り、伊賀守を称した。ただし天文5年(1536年)11月の『鹿苑日録』では仙熊と記されているため、15歳までは世間ではまだ幼名で呼ばれていたようである。8月に本願寺と分離していた一揆衆が講和に応じずなおも蜂起したため、長慶は一揆と戦って摂津越水城を奪回した。翌天文3年(1534)になると本願寺に味方して8月11日に細川晴元軍と戦い、10月には潮江庄(尼崎市)で晴元方の三好政長と戦ったが、河内守護代でもあった木沢長政の仲介や、年少であるという理由から許されて晴元の下に帰参した。この後の10月22日、晴元の命令で長慶の家臣が京都平野神社の年貢等を横領しているのを止めて還付するようにされている。その後は晴元の武将となり、天文5年(1536)3月に細川晴国や本願寺武断派の下間頼盛らが拠る摂津中島の一揆を攻撃するも敗北。この時は木沢長政の下に逃れ、長政や三好政長の支援を得て中島を攻撃し、徒立勢ばかりだった一揆軍を7月29日までに全滅させた(『続応仁後記』)。勢力拡大天文8年(1539)1月15日、長慶は細川晴元の供をした時、尾張国の織田信秀から前年に献上されていた鷹を与えられた。10日後の25日に長慶は晴元を酒宴に招き、その席で室町幕府の料所である河内十七箇所(守口市)の代官職を自らに与えるように迫ったが、晴元は聞き入れず、長慶は直接幕府に訴えた。この料所の代官は元々は父が任命されていたのだが、その死後には長慶の同族ながら政敵であった三好政長が任命されていたのである。幕府の内談衆である大舘尚氏は長慶の要求を正当としたが、12代将軍・足利義晴は近江守護の六角定頼を通じて晴元・長慶間の和睦交渉を斡旋するも不首尾に終わる。

2024年04月18日

閲覧総数 111

-

12

「最上義光の群像」6、小田原征伐に参陣。

摺上原は緩やかな丘陵地帯であるが、開戦当初は強風が西から東にかけて吹いていた。そのため砂塵が舞い上がり、東に陣取る伊達兵はまともに目を開けていられない状態となる。そこに蘆名軍の先鋒である猪苗代盛胤が攻めかかった。因縁ある猪苗代親子は同族間で激突することとなった。蘆名軍は実質指揮を執るのは大縄義辰ら佐竹氏から附属された家臣であり、第1陣は盛胤、第2陣は金上盛備と佐瀬種常・常雄、松本源兵衛ら、第3陣は富田氏実と佐竹の援軍、第4陣は岩城・二階堂・石川・富田隆実らであった。これに対し、伊達軍は第1陣は盛国、第2陣は伊達成実と片倉景綱、第3陣は片平親綱、後藤信康、石母田景頼、第4陣は屋代景頼、白石宗実、浜田景隆、鬼庭綱元らであった。当初は風向き、そして盛胤や盛備らの活躍で蘆名軍が圧倒的に有利だった。ところが第3陣の富田隊を含め、松本・平田ら重臣衆や援軍による後詰め諸隊は動かずに傍観を決め込み、さらに風向きが東から西に変わったことを機に、守勢に回っていた伊達軍が一斉に攻勢に出た。津田景康が鉄砲隊を率いて蘆名軍の真横から狙撃したため、蘆名軍の足並みが大いに乱れた。しかも傍観を決め込んでいた富田氏実が、伊達軍と戦わずに西に向かって、独断で撤退を開始した。もともと蘆名軍は諸氏連合の寄せ集めであり、劣勢になれば自軍の被害を惜しんですぐに撤退する。それは先年の人取橋・郡山らの合戦でも実証済みである。また、これら傍観・撤退組は佐竹氏出身の蘆名義広の養子入り当主相続の際、伊達氏からの養子を迎える意見を持った対立派閥であった。故にそれ以降蘆名家中では義広擁立派閥や佐竹氏から送り込まれた家臣団により冷遇されていた諸氏である。富田隊の撤退に続いて二階堂隊、石川隊も撤退しはじめた。こうなると義広も撤退せざるを得ず、蘆名軍は総崩れとなった。ところで、摺上原から黒川に逃れるには、日橋川を渡るしか道はない。義広は何とか渡れたが、富田氏実は自軍が渡り終えると橋を落とした。そのため、逃げようとする蘆名軍は逃げ道がなくなった。この時の伊達軍と蘆名軍の激闘の様子は『奥羽永慶軍記』では「会津勢、日橋川に行き詰まり、とても死する命をと踏み止まり、敵と組みて刺し違ふもあれば、日橋川に落ちて大石岩角に馬を馳せ当て、自滅するもあり。歩者は川へ飛び入り、逆浪に打ち倒され、流れ死するもあり。 伊達勢も川の中迄追入り、討ちつ、討たれつ、突きつ、突かれつ、多くは河岸・川中にての軍なれば、只凡人の業とも見えず。 ここにして会津勢千八百余人討るれば、伊達勢も五百余人討れたり」とある。ただし、日橋川の橋を落としたのは伊達軍の工作隊によるものという説もある。蘆名家蘆名家はこの摺上原合戦で事実上壊滅した。金上盛備、佐瀬種常・常雄らは戦死し、日橋川で溺死した者は1800余、伊達軍に討ち取られた兵は3580余という未曽有の数となった。このため逃亡兵も相次ぎ守備兵力を確保できず、6月10日の夜に義広はやむなく黒川城を捨てて常陸の父のもとに逃走した[13]。これにより、戦国大名としての蘆名家は滅亡した。伊達家伊達政宗は6月6日に塩川に至り、6月7日には菅原城を落とした原田宗時の別働隊と合流して周辺を制圧した。そして6月11日に黒川城に入城した。こうなると蘆名家の旧臣ら、いわゆる富田氏実、長沼盛秀、伊東盛恒、松本源兵衛、横沢彦三郎、慶徳善五郎らは政宗に恭順を誓った。こうして会津の大半は政宗の支配下に入り、政宗は奥州の覇者となった。ただし、蘆名家の旧臣全てが降ったわけではない。奥会津の中丸城主・山内氏勝や久川城主・河原田盛次らはなおも抵抗し、さらに石川・二階堂など親蘆名家の豪族はなおも伊達家に抵抗し、全てが平定されるのは年末までかかる事になる(須賀川城の戦い)。しかし、この政宗の行動は天正15年(1587年)に豊臣秀吉が発令した「惣無事令」を無視する行動であった。このため、天正18年(1590年)の小田原征伐で政宗は秀吉に旧蘆名領など摺上原の勝利で得た所領を没収された。 6「小田原征伐に参陣」豊臣政権下天正18年(1590年)、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣し、宇都宮城にて夫人と秀吉に拝謁し本領24万石[9]の安堵を受けた。小田原征伐(おだわらせいばつ)は、天正18年(1590年)に豊臣秀吉が後北条氏を征伐し降した歴史事象・戦役。後北条氏が秀吉の沼田領裁定の一部について武力をもっての履行を惣無事令違反とみなされたことをきっかけに起こった戦いである。後陽成天皇は秀吉に後北条氏討伐の勅書を発しなかったものの、遠征を前に秀吉に節刀を授けており]、関白であった秀吉は、天皇の施策遂行者として臨んだここでは小田原城の攻囲戦だけでなく、並行して行われた後北条氏領土の攻略戦も、この戦役に含むものとする。小田原合戦、小田原攻め、小田原の役、北条征伐、小田原の戦い、小田原の陣、小田原城の戦い(天正18年)とも呼ばれた。北条氏康から氏政の時代へ戦国時代に新興大名として台頭した北条氏康は武蔵国進出を志向して河越夜戦で、上杉憲政や足利晴氏などを排除し、甲斐の武田信玄、駿河の今川義元との甲相駿三国同盟を背景に関東進出を本格化させると関東管領職を継承した越後の上杉謙信と対峙し、特に上杉氏の関東出兵には同じく信濃侵攻において上杉氏と対峙する武田氏との甲相同盟により連携して対抗した。戦国後期には織田・徳川勢力と対峙する信玄がそれまでの北進策を転換し駿河の今川領国への侵攻(駿河侵攻)を行ったため後北条氏は甲斐との同盟を破棄し、謙信と越相同盟を結び武田氏を挟撃するが、やがて甲相同盟を回復すると再び関東平定を進めていく。信玄が西上作戦の途上に急死した後、越後では謙信の死によって氏政の庶弟であり謙信の養子となっていた上杉景虎と、同じく養子で謙信の甥の上杉景勝の間で御館の乱が勃発した。

2023年09月16日

閲覧総数 75

-

13

「近衛文麿の群像」生い立ち。 川村一彦

3「生い立ち」1891年(明治24年)10月12日、公爵・近衛篤麿と旧加賀藩主で侯爵・前田慶寧の五女・衍子の間の長男として、東京市麹町区(現:千代田区)で生まれた。その名は、長命であった曽祖父の忠煕による命名で、読みは「あやまろ」では語呂が悪いので「ふみまろ」とされた。文麿は皇別摂家の生まれであり、後陽成天皇の男系子孫にあたる。母の衍子は加賀前田家の出身であり、文麿が幼いときに病没、父の篤麿は衍子の異母妹・貞を後妻に迎えるが、文麿はこの叔母にあたる継母とはうまくいかなかった。貞が「文麿がいなければ私の産んだ息子の誰かが近衛家の後継者となれた」と公言していたのが理由とされる。一方の文麿は貞を長年実母と思っており、成人して事実を知った後の衝撃は大きく、以後「この世のことはすべて嘘だと思うようになった」。このことが文麿の人格形成に与えた影響は大きかった。1904年(明治37年)に父の篤麿は41歳で死去し、文麿は12歳にして襲爵し近衛家の当主となるが、父が残した多額の借金をも相続することになった。 〇近衞 篤麿(このえ あつまろ、文久3年6月26日(1863年8月10日) - 明治37年(1904年)1月1日)は、明治時代の日本の政治家。位階・爵位は従一位公爵。第3代貴族院議長、第7代学習院院長、帝国教育会初代会長などを歴任した。号は霞山。近衛家第28代当主で後陽成天皇の男系十一世子孫である。 生い立ち 文久3年(1863年)旧暦6月26日、左大臣・近衛忠房の長男として京都に生まれた。母は島津斉彬養女(島津久長の娘)・光子とされているが島津家側の資料では「光蘭夫人(光子)篤麿養母」と記載されている。ただし父が明治6年(1873年)に家督を継がないまま35歳で病没したために、祖父の近衛忠煕の養子という形で家督を相続した。文献によっては、忠煕九男と記しているものもある。 明治12年(1879年)に大学予備門に入学したが、病を得て退学を余儀なくされ、京都へ帰っていった。以後は和漢に加え英語を独学で勉強する。明治17年(1884年)、華族令の制定に伴い公爵に叙せられる。翌明治18年(1885年)に伊藤博文の勧めでドイツ・オーストリアの両国に留学し、ボン大学・ライプツィヒ大学に学んだ[3]。 ヨーロッパへの船旅の途中、台湾海峡を通りかかった際に澎湖島のところどころにフランス国旗が立っているのを目撃した。清仏戦争に清が敗北して講和会議が始まろうとしている最中のことだった。篤麿はそれについて日記に「我が国何ぞこれを対岸の火災視して可ならんや。唇亡歯寒の喩、みるべきなり。」と書いており、次は日本の番だと白人帝国主義への恐怖の念を強く露わにしている。当時海外留学した者は西洋心酔主義者になるか逆に恐怖心から国粋主義者になる傾向があったが、篤麿は後者だった。 貴族院議員・議長として 明治23年(1890年)に帰国。同年に貴族院が発足し、公爵だったために無選挙でその議員となる。議長の伊藤博文伯爵の代わりに仮議長を務め、会期の大部分を彼が議長職を代行していた。院内会派として同志会を結成。翌24年(1891年)に三曜会と改称、同年に月曜会も設立して同志を募った。月曜会はしばらくして自然消滅に向かったが、篤麿は同じく五摂家出身の二条基弘らと共に三曜会に属し、谷干城らが結成した懇話会と共同歩調を取り貴族院で政治活動を行った。後に三曜会が衰退すると朝日倶楽部と合併、同じく活動が低調になった懇話会とも合併し、新たに結成した土曜会に移り活動を続け、次第に政界で重要な地位を占めるようになった。貴族院で色んな活動を行ったが、政党政治家にはならず党利党略的な活動はしなかった。白柳秀湖によれば武士階級がともすれば露骨な利己主義なのに対し公家階級出身の彼は国家的見地に立って進退するという。明治天皇は内命をもって侍従長を介し篤麿に意見があれば何事も随意に奏聞するよう命じていた。これは異例のことだったが、皇室と近衛家の特別な関係及び篤麿の卓越した見識を評価されたことによるものだった。 明治24年(1891年)の大津事件でロシア皇太子ニコライが襲撃された際には貴族院を代表して皇太子を見舞った後、閣僚問責運動を起こしている。 明治25年(1892年)に貴族院議長に就任し、病気退任する明治36年(1903年)まで務めている。明治28年(1895年)には学習院院長となり、華族の子弟の教育に力を注いだ。彼は政治活動が活発だったので多額の資金を要したが、収入は貴族院議長(公爵は貴族院議員としては無給)と学習院院長としての給料しかなかったので常に借金をしていた。 第1次松方内閣の樺山資紀海軍大臣の「蛮勇演説」を廻って紛糾し空転した衆議院の解散総選挙では、品川弥二郎内務大臣が中心となって行った選挙干渉で民党側に死者25名・負傷者388名を出す惨事になり、篤麿はこれについて政府の姿勢を追及した。さらに政党のことも猟官主義に走ればそれは単なる徒党にすぎないと批判した。松方正義内閣、大隈重信内閣、山縣有朋内閣、伊藤博文内閣などから入閣の誘いがあったが断っている。

2024年07月26日

閲覧総数 52

-

14

『江戸泰平の群像』90・生駒 高俊

『江戸泰平の群像』90・生駒 高俊(いこま たかとし)(1611~1659)江戸時代前期の大名で讃岐高松藩第4代藩主、出羽矢島藩初代藩主。高松藩3代藩主生駒正俊の長男。元和7年(1621年)7月、父正俊の死去により、家督を相続した。幼少のため、外祖父藤堂高虎の後見を受けることになった。寛永3年(1626年)8月19日、従四位下壱岐守に叙任された。成年した高俊は、政務を放り出して美少年たちを集めて遊興に専ら耽ったこともあって、家臣団の間で藩の主導権をめぐって内紛が起こった(生駒騒動)。寛永14年(1637年)、生駒帯刀らが土井利勝や藤堂高次に前野助左衛門らの不正を訴えた。これに対し、前野らは徒党を組んで退去した。寛永16年(1639年)、幕府は騒動の詮議を始める。寛永17年(1640年)7月26日、幕府は藩主高俊の責任を追及し、領地を没収し、出羽国由利郡に流罪とした。ただし、由利郡矢島(現在の秋田県由利本荘市矢島町と鳥海町の部分)で1万石を堪忍料として与え、高俊は矢島村に陣屋を構えた。なお、生駒派の中心人物は大名にお預け、前野派の中心人物は死罪となった。高俊の長男は高清となっているが、「讃岐国高松城主生駒壱岐守高俊封地十七万千八百余石を収公され、長子右衛門高法と共に、出羽の国由利矢島‥」(『徳川実紀』寛永17年(1640年)7月26日の項)とある。実在したと思われるが、記載は前後この『徳川実紀』以外にない。

2023年07月29日

閲覧総数 51

-

15

【伊達氏一族の群像」伊達初代から三代めで。 川村一彦

4、「伊達初代から三代まで」「伊達 朝宗」(だて ともむね)は、平安時代末期から鎌倉時代初期の御家人。伊達宗家初代当主。『尊卑分脈』に記載されている藤原山蔭流の待賢門院非蔵人藤原光隆の息子である朝宗に比定されているが、これには異説もある(後述)。母は六条判官源為義の女と言う。従五位下、遠江守、常陸介。息子に為宗、宗村(殖野為重?)、資綱、為家(駿河伊達氏の祖)らがあり、娘には源頼朝の側室・大進局(僧貞暁の母)として知られた女性がある。源為義およびその孫・頼朝と縁戚関係にあるため、「朝」の字は頼朝(またはその父で叔父にあたる源義朝)から受けたもの、また息子の名前の「為」も為義に由来するものと考えられる(ただし確証はない)。 保元元年(1151)、藤原氏本家の荘園でもあった下野国芳賀郡中村荘に住し中村八幡宮の南東に館を築いて中村荘を管理したため、中村太郎と称された。都において高松院の蔵人となり院の判官代となった。また東宮(皇太子)を守護する代官になり地方官としては、遠江守、常陸介も勤めた。承安元年(1711)、この頃に職を辞して下野国中村に戻り荘厳寺を再興した。治承4年(1181)に源頼朝が挙兵した際には、前述の通り、頼朝が母方の従弟という関係もあってその麾下に馳せ参じた。文治5年(1189)の奥州合戦に際しては、4人の息子とともに前衛として出陣、敵方の最前線基地である信夫郡の石那坂の城砦を攻略して、大将の佐藤基治を生け捕りとした。この功によって、激戦地阿津賀志山がある陸奥国伊達郡を賜り、これを契機に伊達姓を称したという。朝宗の後は次男宗村が相続し、その後裔は中世、近世を通じて大いに発展した。なお、旧来の所領の常陸国伊佐(伊佐城)は長男の伊佐為宗が、下野国中村(中村城)は三男の中村資綱が相続している。資綱はその後、陸奥国伊達郡梁川に移住して、その養子の朝定がその後を継いだ。『吾妻鏡』には、常陸入道念西が息子の為宗・為重・資綱・為家と共に奥州合戦で功を立てて伊達郡を与えられた記述が見られる。これが伊達氏の勃興であり、一般に念西を朝宗、為重が後の2代当主・宗村であると言われている。しかし、伊達氏の古い系譜・文書には初代を宗村としているものが多数見られることから、新井白石は『藩鑑』に於いて朝宗の息子の宗村こそが念西であると見做している。近代になってからは、松浦丹次郎が『伊達氏誕生』で同様の見解を採っている。松浦は3代当主・義広は次男・為重の息子であり、祖父・念西の養子になったとしている。最近では、宝賀寿男が朝宗と宗村は同一人物であり、更にはその系譜を『新編常陸国誌』を基にして、伊佐実宗 ―中村秀宗 ― 朝宗(念西)とし、山陰流の朝宗と念西と呼ばれた朝宗を全くの別人との説を出している。義広は三男・資綱の息子であり、祖父・念西の養子になったと言う。いずれにせよ、初期伊達氏の系譜にはいまだ解明されていない部分が多く見られる。「下野国中村荘園における朝宗」朝宗の築城とされる中村城に中村大明神と言う朝宗を祭神とする社が現存している。栃木県市町村誌によると中村大明神の由緒については「中村左衛尉朝定死后、中村大明神と崇り祀り、歳々十一月十五日土人之ヲ祭ルナリ」とあり宗村二男、朝定を祀る社であるとされている。この朝定は源義経の遺児千歳丸(経若丸)との伝承があり、常陸坊海尊が藤原秀衡の命を受け源義経の子を朝宗(念西)に託したとする伝承が栃木県真岡市の遍照寺や、青森県弘前市新寺町の圓明寺(円明寺)等に残っている。中村大明神は中村城落城の後、最後の城主となった小太郎時長を祀る小太郎明神としてその後伝わり、現在は中村城跡に建立されていた場所から大正2年5月に遍照寺の境内に中村城を建てたとされる伊達氏初代の朝宗を祭神とし歴代の中村城主を祀る社として移築された。 「伊達 政宗」(だて まさむね/いだて まさむね)は、南北朝時代から室町時代の大名。天授3年(1377)に家督を相続。天授6年(1380)頃から父・宗遠と出羽・置賜郡に侵攻し、元中2年(1385)には長井氏を滅ぼして、置賜を伊達氏の拠点とした。以降、奥州仕置まで200年余りにわたって置賜は伊達氏の支配下に置かれた。応永7年(1400)、鎌倉公方・足利満兼が弟の満貞(稲村公方)と満直(篠川公方)を奥州に派遣し、伊達家に対して領土割譲を求めてきた事を拒み、大崎氏などと同盟して鎌倉方の結城満朝(白河満朝)や上杉氏憲と戦った(伊達政宗の乱)。*伊達 政宗(だて まさむね/いだて まさむね)は、南北朝時代から室町時代の大名。天授3年(1477)に家督を相続。天授6年(1380)頃から父・宗遠と出羽・置賜郡に侵攻し、元中2年(1385)には長井氏を滅ぼして、置賜を伊達氏の拠点とした。以降、奥州仕置まで200年余りにわたって置賜は伊達氏の支配下に置かれた。応永7年(1400年)、鎌倉公方・足利満兼が弟の満貞(稲村公方)と満直(篠川公方)を奥州に派遣し、伊達家に対して領土割譲を求めてきた事を拒み、大崎氏などと同盟して鎌倉方の結城満朝(白河満朝)や上杉氏憲と戦った(伊達政宗の乱)。*応永9年(1402)、鎌倉府との抗争により出羽国の諸氏(寒河江氏・白鳥氏など)に陸奥国苅田城(宮城県白石市?)を包囲される。同年出羽国高畑城(現在の山形県高畠町)に入り、応永12年(1405)に同地で没した。事績から政宗は伊達家中興の祖と称えられるようになり、初代陸奥仙台藩主となる藤次郎政宗は、この中興の祖にあやかり命名された。

2024年04月04日

閲覧総数 70

-

16

その後の江戸時代の六角氏。 川村一彦

その後の江戸時代の六角氏*「六角 義定」(ろっかく よしさだ)は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。南近江の戦国大名。六角氏17代当主。佐々木次郎とも。別名に高定、賢永、佐々木哲によれば高盛。なお、本項では義定で統一して解説する。天文16年(1547) 、近江国の戦国大名・六角義賢の子として誕生。はじめは大叔父・大原高保の跡を継ぎ、大原氏を名乗ったという(『断家譜』)。兄・義治が重臣の後藤賢豊父子を手討ちにした観音寺騒動を起こし、家臣団の統制が取れなくなると、義賢の命令で兄に代わり義定が六角氏の家督を継いだとされている(継承していない説あり)。やがて織田信長が南近江六角領に侵攻すると、箕作城に父や兄と籠城するなど抵抗するも、六角氏の要害観音寺城は落城。父や兄と共に甲賀の山中に逃亡し、元亀騒乱などの対織田信長への抗戦運動に活躍する。また、父・義賢が甲斐武田氏の一族・穴山信君に書状を送る際、使者として派遣された。天正10年(1582)の織田氏による甲州征伐の際、甲斐国内に寄宿していた各地の信長に敗れた勢力の当主の中に、若狭武田五郎[1]や犬山織田信清、美濃国の土岐頼芸らに混じって佐々木次郎という人物がおり、これが義定ともいわれている。この人物は捕らえられて殺害されたとの説もあるが、同族佐々木氏の別人とする説ある。また、佐々木次郎は慶長5年(1600)に史料上に再登場する。佐々木哲によれば、その数年後に豊臣秀頼に面会した記録が残り、その際、秀頼家臣となっていた一族(六角義郷)と面会した記録があるという。ただし通説では、六角義郷は沢田源内による創作の人物で、実在していないとされている。元和6年(1620)、死去。子孫高賢と高和の男子があったが、高賢は病弱だったため、家を継いだのは高和である。彼は江戸幕府旗本となった。高和の系統はのち無嗣断絶となっている。また高賢の子・定治は兄・義治の婿養子となり、この系統は加賀藩士佐々木家(佐々木左近大夫家)として後代まで家が続いている(『系図総覧』、寛政譜)。なお、六角氏の歴代の法要が定治とその子孫である加賀藩士佐々木家によって行われていることを根拠に、六角家の宗家の家督は義治の後は娘婿である定治が継いだとして、義定と高和の系統はその分家であったとする説もある(この説に基づけば六角氏の17代目当主は定治ということになる)。 *「六角 政頼」(ろっかくまさより)は、室町時代後期の人物。系譜の諸説のなかで、六角久頼と六角高頼の間にいたと推測される人物。ただし、成人後の名前は確定されておらず、政勝、高貞ともされ、はっきりしない。近江国守護。事蹟は六角高頼の前半生が想定されている。室町時代後期から戦国時代初期の六角氏の系図は、六角氏が内紛を起こしていたため、はっきりしない部分が多い。このうち、応仁の乱の際に活動した「六角亀寿」(六角亀寿丸)と記録のある人物がどのような人物か推測した見解の一つが、六角政頼である。六角久頼の没後、久頼の次兄・時綱の子である六角政堯と、久頼の子とみられる「六角亀寿」の間で守護職を巡り対立があった。政堯の後見で亀寿が守護となるが、政堯が亀寿を追い守護職を得る。のち幕府によって六角政堯が失脚させられ、亀寿が守護に返り咲くが、まもなく応仁の乱が勃発し、亀寿は西軍に所属した。戦乱により領内も混乱し、六角氏も、北近江の京極氏の力を背景に政堯、政信(久頼の長兄持綱の子)が東軍につくなど分裂状態となった。亀寿は文明3年(1471)に政堯を自刃させ六角家家督を確保している。『応仁記』においては「六角四郎高頼」という名前がみえ、『滋賀県史』などは亀寿が元服して行高と名乗り、のち高頼と改めたとする。しかし、高頼の生年には諸説あり、通説の久頼の没年と離れすぎて世代が合わないものや、このうちで久頼の没後の生まれとなるものがあった。この久頼没後の生年説を採ったときの矛盾を解決するため、久頼の子で高頼の父に当たる人物が想定された。これが「六角政頼」である。「政頼」は「甲賀二十一家之由来」にみえる。佐々木哲によれば、古文書に出る「政勝」が政頼だという[1]。また、義尚に討伐を受けた際(長享・延徳の乱)に伊賀に逃れたのは高頼とその嫡男の六角氏綱とされる。一方、佐々木哲は、氏綱は当時まだ出生していないとし、高頼と共に伊賀に逃れたのは高頼の父の政頼(政勝)とする。「六角氏一族の系譜」*六角泰綱・六角頼綱・六角時信・六角氏頼・六角義信・六角満高・六角満綱・六角持綱・六角時綱・六角久頼・六角高頼・六角氏綱・六角定頼・六角義賢・六角義治・六角義定 (義治の弟)・六角政勝(山内政綱と共に六角高頼を後見。六角姓ではないとも、高頼の父で久頼の子[8]ともされる。)六角氏の主要家臣室町時代*山内氏(佐々木氏流)・山内信詮・山内政綱・山内就綱・伊庭氏・伊庭満隆・伊庭貞隆・伊庭貞説

2024年04月18日

閲覧総数 197

-

17

『江戸泰平の群像』(全385回)230・松平 乗邑

『江戸泰平の群像』(全385回)230・松平 乗邑(まつだいら のりさと)(1686~1746)は、江戸幕府の老中。肥前唐津藩第3代藩主、志摩鳥羽藩主、伊勢亀山藩主、山城淀藩主、下総佐倉藩初代藩主。大給松平家宗家10代。元禄3年(1690年)、藩主であった父乗春の死により家督を相続する。正徳元年(1711年)には、近江守山において朝鮮通信使の接待を行っている。享保8年(1723年)老中となり、下総佐倉に転封となる。以後足掛け20年余りにわたり徳川吉宗の享保の改革を推進し、足高の制の提言や勘定奉行の神尾春央とともに年貢の増徴や大岡忠相らと相談して刑事裁判の判例集である公事方御定書の制定、幕府成立依頼の諸法令の集成である御触書集成、太閤検地以来の幕府の手による検地の実施などを行った。水野忠之が老中を辞任したあとは老中首座となり、後期の享保の改革をリードし、元文2年(1737年)には勝手掛老中となる。当時は吉宗が御側御用取次を取次として老中合議制を骨抜きにして将軍専制の政治を行っていた。『大岡日記』によると元文3年(1738年)に大岡忠相配下の上坂安左衛門代官所による栗の植林を3ヵ年に渡って実施する件について、7月末日に御用御側取次の加納久通より許可が出たため、大岡が8月10日に勝手掛老中の乗邑に出費の決裁を求めたが、乗邑は「聞いていないので書類は受け取れない」と処理を一時断っている。この対応は例外的であり、当時は御側御用取次が実務官僚の奉行などと直接調整を行って政策を決定していたため、この事例は乗邑による、老中軽視の政治に対するささやかな抵抗と見られている[1]。主要な譜代大名家の酒井忠恭が老中に就くと、忠恭が老中首座とされ、次席に外れた。将軍後継には吉宗の次男の田安宗武を将軍に擁立しようとしたが、長男の家重が後継となったため、家重から疎んじられるようになり、延享2年(1745年)、家重が9代将軍に就任すると直後に老中を解任され、加増1万石を没収され隠居を命じられる。次男の乗祐に家督相続は許されたが、間もなく出羽山形に転封を命じられた。延享3年(1746年)に死去、享年61。

2023年08月18日

閲覧総数 48

-

18

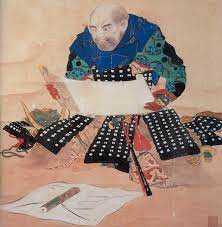

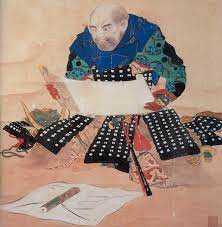

「軍師山本勘助」 山本勘助の子孫等。 川村一彦

13「山本勘助の子孫等」「山本菅助」とその子孫[真下家所蔵文書・沼津山本家文書によれば、初代山本菅助の子息には二代山本菅助がいる。幼名は兵蔵、諱は幸房とされる。二代菅助は『甲斐国志』巻之九十六では「山本勘助」の項目に続いて勘助子息の「山本某」を立項し、実名を不詳としつつ一本系図によれば名は「勘蔵信供」としている。「山本某」は天正3年(1575年)5月21日の長篠の戦いで戦死したとし、『沼津山本家文書』でも二代菅助は長篠合戦で戦死したと記している。また、『甲斐国志』巻之百九では「饗庭修理ノ亮」を立項し、饗庭利長(越前守)次男の十左衛門頼元が勘助の娘を妻とし改姓し、山本十左衛門尉を名乗ったとしている。文書上においては『天正壬午起請文』において「信玄直参衆」に山本十左衛門尉の名が見られ、武田氏滅亡後に徳川家康に仕えていることが確認されている。2009年に群馬県安中市で発見された真下家文書には「山本菅助」文書を含む5通の山本氏関係文書が存在しているが、その中には天正4年推定の「山本菅助」の後継的立場にあると考えられている山本十左衛門尉宛の軍役文書が含まれている。また、慶長7年(1602年)から慶長11年間推定の結城秀康書状は十左衛門尉の子平一宛で、徳川家康に仕えた菅助・十左衛門尉の子孫が越前松平家に仕えた可能性が考えられている。また、真下家文書のうち天文17年山本菅助宛武田晴信判物は東京大学史料編纂所所蔵「古文書雑纂」に収録されているが、注記に拠れば「雑纂」所載山本氏文書は明治25年12月に小倉秀貫が山本勘助子孫であるという旧上野国高崎藩士山本家所蔵の写を探訪したものであるという。高崎藩主は松平信綱5男信興を祖とする松平家で、家臣団関係資料である「高崎藩士家格・家筋並びに苗字断絶者一覧」には信興期からの家臣に「菅助」「十左衛門」を名乗る藩士が存在していることから、「雑纂」注記の高崎藩士山本家に比定されるものと考えられている。山本菅助子孫にあたる沼津山本家文書によれば、「山本菅助」子孫は徳川氏に仕えた後に再び浪人し甲斐にいたが、寛永10年(1633年)頃に山城国淀藩主永井尚政に再仕官し藩士となり、「菅助」の名乗りを復したという。その後は永井氏の丹波国宮津藩への転封に従い丹波へ移り、後に松平信興に仕え、信興の転封により常陸国土浦藩、下野国壬生藩、越後国村上藩などを経て最終的に上野国高崎藩士となっており、好事家の真下家により文書が収集されたものと考えられている。沼津山本家文書によれば「山本菅助」子孫は初代「菅助」を『甲陽軍鑑』における山本勘助と同一視しており、再仕官したのちも甲州流軍学を学んだ軍学者として活躍している。諸藩の山本家と山本勘助越前松平家は山県昌景子孫など武田遺臣を家臣団に加えているが、越前松平家の藩士系図「諸士先祖之記」には秀康期家臣に山本内蔵助成本・山本清右衛門の存在を記しており、山本内蔵助は系図が不分明であるものの山本勘助を先祖としており、山本清右衛門も武田信玄に仕えた山本氏を先祖としている武田遺臣であるという。越後長岡藩文書『蒼紫神社文書』などによると、同藩の家老連綿の家柄である山本氏は、山本勘助弟・帯刀(帯刀左衛門)の末裔とする。山本家の名跡を継いだ、大日本帝国海軍軍人として著名な山本五十六連合艦隊司令長官は、山本勘助と同じ家系に連なる人物であるとして各方面で紹介されている。また『寛政重修諸家譜』によると旗本・山本氏250石も、山本勘助の家系を汲む者となっている。武田遺臣で構成された八王子千人同心の千人頭に山本家がある。 なお、肥後藩の正史である『綿考輯録』巻四十六」に拠れば、中津の細川三斎に二百石で仕えた下村巳安は、勘助が討ち死にしたときに幼い三男(長男と次男は川中島で討死と誤記)だった下村安笑の子、すなわち山本勘助の孫であったとされる。また、已安の子・傳蔵(巳安)も父と同じく八代で三斎に仕えた(正保年間・二百石)。江戸時代の文学・美術における勘助『甲陽軍鑑』をもとに江戸前期から、武田信玄に仕えた「軍師」としての人物像が軍談や実録、浄瑠璃、絵画作品を通じて定着し、勘助の人物像が確立した。また、勘助の家族、とりわけ母の越路(架空の人物)が劇化され、たびたび取り上げられている。以下に特に著名な二作を挙げる。越路は三婆と呼ばれる難役の一つに数えられている。江戸期には『中牧合戦記』など武田家を題材とした実録も成立するが、山本勘助を扱った実録として『山本勲功記』(別称に「山本戦功記」がある。絵画作品においては狩野了承画『山本勘助像』(江戸後期、山梨県立博物館蔵)や松本楓湖『山本勘助画像』(明治初期、恵林寺蔵・武田信玄公宝物館保管展示)などがあり、法師武者や独眼など『軍鑑』に見られる姿を反映して描かれている。また、近世にさかんに製作された武田二十四将図や、歌川国芳、歌川芳虎、歌川芳艶らの武者絵や、歌舞伎興行に際して製作された役者絵においても同様の姿で勘助が描かれ、人々の間で定着している。伝説大阪府藤井寺市の伝統工芸品「小山うちわ」は、三好氏の動静を探るため小山地区に一時住んだ勘助が、間者であることを隠すため作ったことに始まるとの伝承がある。

2023年11月02日

閲覧総数 443

-

19

「北畠氏一族の群像」宇治山田の戦い。 川村一彦

8,「北畠 教具」(きたばたけ のりとも)は、室町時代中期の公卿。権大納言、正二位。伊勢国司北畠家の第4代当主で、伊勢国の守護大名でもある。北畠満雅の子。父が戦死した時は7歳とまだ幼少であった為、叔父の大河内顕雅が政務を代行していた。嘉吉元年(1441)、19歳で伊勢国司となり、将軍の足利義教から一字を賜って教具と名乗った。同年、義教が暗殺される事件(嘉吉の乱)が起こると、その首謀者の一人で伊勢国に逃亡してきた赤松教康の保護を拒否して自殺に追い込み、幕府に恭順を誓った。文安5年(1448)に長野氏と所領を巡り合戦を行っている。宝徳3年(1451)に正四位、参議に叙任。翌年正月には従三位に叙任。享徳2年(1453)に正二位に叙任。康正2年(1456)3月に権中納言に叙任。長禄2年(1458)には従二位に叙任する]。応仁元年(1467)の応仁の乱では北畠家は東軍についたが、教具は足利義政から上洛を許されず大和国長谷寺にいて洛中の戦闘には参加していない。同年8月に在京していた一族の木造教親を通じて伊勢に亡命してきた足利義視を保護するため、9月6日に長谷寺を離れ、伊勢に御所を造っている。応仁2年(1468)2月、伊勢守護は西軍の一色義直であったため、東軍の土岐政康が新たに伊勢守護に任じられて伊勢に攻め込んだ。同年4月、上洛の勅書が届いたため、足利義視は丹生を発った。義視と教具が平尾に着くと伊勢、伊賀の国人が尽く伺候したが、土岐政康は背いたため、林崎・若松・柳・楠原の諸城を攻め落としている。文明元年(1469)8月に権大納言に叙任。 9、「北畠 政郷」」(きたばたけ まささと)は、室町時代中期の武将・公家。伊勢国司北畠家第5代当主。居所は多気御所。元服に際して、室町幕府第8代将軍足利義政より偏諱を与えられ、政具(まさとも)と名乗る。文明3年(1471)父・北畠教具の死後、家督を相続し北畠家当主となる。諱を政具から政郷(まささと)に改めたのもこの頃とされる。元々南朝方だった北畠家は、室町幕府と和解して後も、伊勢国司の他、大和国宇陀郡分郡守護に任ぜられる、畿内でも独特な存在であった。幕府の勢力圏である北伊勢には当初は幕府側の守護が置かれたが、北畠家との和解後は北畠家が守護に任ぜられることが多かった]。政郷は家督を継ぐと同時に守護にも任命され、北伊勢進出への大義名分としていたが、文明11年(1479)新たに一色義春が守護に任命されると、北伊勢の雄である安濃郡の国人長野氏の長野政高ら諸豪と北畠家との抗争が再燃した。政郷はしばしば北伊勢への進出を図ったが大敗し、文明12年(1480)に和解を余儀なくされた。この年に政郷から政勝(まさかつ)に改名した。文明18年(1486)に出家して無外逸方と号し、家督を嫡男・具方(ともかた、のち材親)に譲ったといわれる。未だ40代半ばであったという。政郷の代に宇治山田合戦が再発すると、文明18年(1486年)頃に介入したという記録がある。明応4年(1495)に発生した、材親と木造師茂との内紛の際には、師茂の側を支援していたともいわれる。生没年ははっきりしないが、一説には永正5年(1508)11月4日または12月4日に多芸にて没したという。享年60とも、62歳とも言われている。】文明2年(1470)には北上し、三重郡・朝明郡にも進出した。文明3年(1471)3月23日、伊勢で死去した。享年49歳。死因は腫物であったようである。跡を嫡男の政具が継いだ。伊勢北畠氏からは木造氏(一志郡)、大河内氏(飯高郡)、坂内氏(飯高郡)、田丸氏(度会郡)、星合氏(一志郡)、波瀬氏(一志郡) 、岩内氏(飯高郡)、藤方氏(安濃郡)の諸氏が分かれ出て、それぞれ御所と称された。木造御所は北畠庶流の筆頭であったが、木造御所の官位は北畠宗家・多芸御所を上回ることもあり、度々宗家と対立した。そのため、田丸御所・坂内御所・大河内御所の三家が北畠三御所となり、なかでも大河内氏は筆頭とされ、宗家が絶えたときは、これを継ぐ立場にあった。また、奥州・津軽には、北畠顕家の子孫説や北畠顕信の子孫説、または顕家(または顕信)の子孫が入婿となったとされる北畠庶流が浪岡御所として存続していた。 10、「北畠 材親」(きたばたけ きちか)は、伊勢国の守護大名・公家。伊勢国司北畠家の第6代当主でもある。応仁2年(1468年)、第5代当主・北畠政具(のち政郷、政勝に改名)の長男として生まれる。はじめ具方(ともかた)を名乗るが、のちに第10代将軍足利義材(のちの義稙)から偏諱を受けて材親と改める。若い頃から父と共に二元政治を行い、また父と共に伊勢北部の神戸氏や長野氏らの領土に侵攻して勢力を拡大した。伊勢南部においても、宇治山田の神人層と対立して抗争し、勢威を拡大した。永正5年(1508)の父の死去により、家督を継いで当主となる(実際にはかなり前に譲られていたとの説もある)。この際、伊勢守護職に任じられた。永正8年(1511)、病を理由に剃髪し、家督を嫡男の晴具に譲って飯高郡大石村に隠居した。永正14年(1517年)に死去。享年50歳。

2024年04月26日

閲覧総数 139

-

20

「里見氏一族の群像」里見義実。 川村一彦

「里見 義実」(さとみ よしざね、応永19年(1412年) - 長享2年4月7日(1488年5月18日))は、室町時代の武将。杖珠院殿建宝興公居士。里見家兼の孫で里見家基の子とされて、安房国の安房里見氏の初代となったとされる人物であるが、近年では架空人物説、美濃里見氏庶流出身説などがある。子は里見成義・中里実次がいるとされているが、近年では成義の存在は否定されて従来の系譜上成義の子とされてきた里見義通・実堯兄弟が義実の実子であると考えられている。しかし、生物学的な年代分析から見ての蓋然性から、むしろ里見成義の存在を架空とすること自体が里見氏の系譜関係を著しく不自然にする事情などから、この成義の実在を支持する説もある。里見義実の系譜について上野国新田氏の一族であった里見氏は南朝方に従っていたものの、宗家没落後に一族の中に北朝側に参加する者が現れた。やがて、室町幕府に従って美濃国に所領を得た里見義宗が観応の擾乱で足利直義側につくと直義が南朝と結んだ事もあり、里見一族は直義方として参加する。だが、直義は敗北して美濃里見氏は所領を失って没落した。その後、里見家兼が鎌倉公方足利満兼に召しだされて常陸国に所領を得たという。ところが、永享の乱で家兼が自害し、続いて結城合戦で家兼の子の家基がその子の家氏とともに討たれて、家基のもうひとりの子とされる義実は安房に落ち延びたとされている。だが、近年において、義実を旧来の伝承による上野里見氏嫡流ではなく、美濃里見氏・義宗の末裔であったとする説が出されている。同時に義実は源姓里見氏とは無関係の人物で、義実脱出の伝承については虚構の疑いが持たれている説もある[2]。里見義実の安房入国伝説里見義実が鎌倉公方(後の古河公方)・足利成氏に従っていたとされているが、その安房入国の経緯については様々な説がある。結城合戦後の文安年間に少数の家臣に守られて安房国入国して安西氏を頼り、その後神余氏を下克上した山下定兼を討伐して人望を集めて丸氏・東条氏を屈服させ、やがて驕慢になった安西氏を追放して安房を平定した。その後、足利成氏に招かれて仕えた(旧来の通説)。足利成氏に仕官後、安房国の鎌倉府領の代官をしていたが、享徳の乱で成氏と上杉氏が対立すると、義実が同国の守護であった上杉氏とこれに従う国人の所領及び彼らの管理下にあった国衙領を接収した。享徳の乱で武田信長とともに房総半島の上杉側国人を討伐する過程で安房国に割拠した。そのいずれが正しいかは不明であるが、安房里見氏が享徳の乱の際の関東管領上杉憲忠の殺害に関与した事、朝夷郡(朝平郡)の白浜(現在の南房総市)を根拠として国内の反対派を抑えて安房国内の中心部であった稲村に進出したと見るのが今日の通説である。また、義実を架空の人物として義実の孫(あるいは子か)である里見義通の代に里見氏が安房を平定したとする説もあるが、関東地方の室町体制を根底から覆した享徳の乱に乗じて、里見氏が従来強固な支配体制を築いていた守護上杉氏の支配から切り離された安房国に進出あるいは平定が行われたと考えるのが現実的な見方であり、義実が安房に入国して後継者である義通との2代がかりで安房一国を支配したと考える方が妥当であると考えられている。数少ない実在を想定させる史料とされているものに、『関東禅林詩文等抄録』に所収されている季弘大叔の「奉寄 房州太守源湯川公」(長享元年正月27日付)があり、同文章に登場する「房州太守源湯川公」が、時期的に里見義実に相当する可能性が高いとされている[3]。里見義実の安房入国伝説を基にして、江戸時代に曲亭馬琴(滝沢馬琴)によって書かれたのが、『南総里見八犬伝』である。 「里見 家基」(さとみ いえもと、応永16年(1409年)?- 嘉吉元年4月16日(1441年5月6日))は、室町時代の武将。里見家兼の子、満行、堀内満氏、家成の兄、家氏の父。官位は刑部少輔。鎌倉公方足利持氏が将軍足利義教に反旗を翻して永享の乱を起こした折に、持氏に従い活動する。持氏が戦に敗れ自殺した後も、結城氏朝らと結託し、持氏の遺子を擁立して将軍義教に抵抗した(結城合戦)。しかし、籠城した結城城を上杉憲実に包囲されて進退窮まり、落城に際し氏朝や子の家氏らと共に玉砕した。家基の子とされる義実は命からがらに脱出して安房に流れ、そこで里見氏を再興したというが、安房の国人たちや、安房への過程で通過する三浦半島の領主三浦時高は反持氏派であり、結城合戦の際も将軍に同調して結城方を攻めているので、持氏に与した里見の者を看過するはずもなく、さらに義実は応永19年(1412年)生まれであり、家基と年齢的に父子関係があるかどうかも踏まえて、義実脱出の伝承については虚構の疑いが持たれている。家基以前の里見氏当主についても、信憑性のおける一次史料に名前が見られず、実在の人物であるかどうか不明確な点がある]。

2024年05月11日

閲覧総数 54

-

21

「水野氏一族の群像」水野家のお家騒動。 川村一彦

勝俊は水野家歴代藩主で唯一日蓮宗に帰依しており、城下の日蓮宗妙政寺の大檀越となっているが、他の寺社への庇護も厚く、鞆祇園宮(現在の沼名前神社)に寄進した能舞台は今日も残され、国の重要文化財に指定されている。慶安4年(1651)の勝成の死後から4年後の承応4年(1655)に江戸藩邸で死去し、妙政寺に葬られた。法名は信解院殿前四品作刕太守理円日證大居士。墓所は広島県福山市北吉津町の日蓮宗妙政寺。墓は巨大な五輪塔で、墓前には勝俊に従い殉死した7人の家臣(西山半左衛門、三宅半助、横山惣右衛門、田中十郎右衛門、上田七兵衛、馬場長右衛門、河上一郎右衛門)の墓が並んでいる。人物・評価勝俊は庶民出自の母を持ち、父の流浪生活に付き従ったためか、封建時代の藩主としては過剰なほど領民に対する気遣いを見せている。例えば、福山城下が火災により焼失したときには、家臣に再建を余り急がせて町人が迷惑してはいけないから、少し遅れてもよいので町人に迷惑をかけぬようにと命じている。また、飢饉のときに藩の鷹師が麦畑を荒らすことがあれば、父・勝成の領地であろうと自分の領地であろうと、届けなしに百姓総出で鷹師を処罰してもよいとしている。度重なる不作に対しては、資金の貸与や年貢の減免など手厚い救済策を講じ、農民の没落を防いでいる。さらに、藩主就任の翌年には幕府から備中松山城在番を命じられるが、藩士がみな木綿の着物を着ていたことから、その質実さを松山の町民が称えたという。しかし、家臣にこうした倹約を強いたにもかかわらず、勝俊の死に際しては家臣7人が殉死するなど、信任は非常に厚かったようである。能楽や俳諧を好み、俳人・野々口立圃と親交を深めるなど、文化面でも熱心であった。そして、天災や領内整備による財政の窮乏を凌ぎ、藩の安定に尽力するなど、文献で見る限り勝俊は名君と評価できるが、カリスマ的存在である父・勝成の存在により、影が薄くなりがちである。*「水野 勝貞」(みずの かつさだ)は、備後福山藩の第3代藩主。水野宗家3代。第2代藩主・水野勝俊の次男。備後国鞆で、第2代藩主・勝俊の嫡男として生まれる。12歳のとき島原の乱に参戦し、帰陣後の寛永16年(1639)に徳川家光に御目見する。翌17年(1640)、従五位下に任官し、備後守を名乗る。承応4年(1655)、勝俊の病死により31歳で家督を継ぐ。同年(改元され明暦元年)徳川家綱に御目見して従四位下に任官、日向守と改める。祖父・勝成の日向守に対し、「後日向守」とも呼ばれる。勝成、勝俊に続き、主に領内の寺院を保護し、福山城下の円光寺を深津郡草戸村(現在の福山市草戸町)の古刹・常福寺に合併させ、寺名を明王院と改めた。文芸の興隆にも努め、京都から俳人野々口立圃を呼び、多くの門人を輩出させたり、城下の寺院でたびたび芝居を催したという。また、草戸稲荷神社前には遊女町を造ったといわれる。寛文元年(1681)に病に伏し、翌年(1662年)に江戸藩邸において38歳で死去した。藩政においては、生え抜きの藩士を積極的に登用しているが、勝貞の死後、家老・上田玄蕃ら門閥派の巻き返しにより、勝貞に重用された猪熊三右衛門ら側近5人が殉死に追い込まれる事態となった。この御家騒動(水野家家中騒動)に家中は激しく動揺したといわれ、城下の惣堂神社が「そうどう→騒動」に繋がるとして延広神社に改称されたという。*「水野 勝種」(みずの かつたね)は、備後福山藩の第4代藩主。水野宗家4代。第3代藩主・水野勝貞の長男で、母は瀬尾氏。福山で生まれる。寛文3年(1663年)に父の死により数え3歳で跡を継ぐ。寛文8年(1668年)に徳川家綱に初御目見し、延宝3年(1675年)に従五位下に任官して美作守を名乗る。藩政の功績としては、沼隈町の磐台寺観音堂をはじめ、領内の神社仏閣の再興や造営を行ったことが挙げられる。天和元年(1681年)、越後騒動により断罪された松平綱国を預かる。元禄2年(1689年)および元禄5年(1692年)に奥詰を勤める。元禄10年(1697年)に江戸で死去し、初代藩主の勝成らと同じく福山の賢忠寺に葬られる。7人もの男子に恵まれたが、長男から六男まではいずれも早世、末子の勝岑(七男)が跡を継いだが、数え2歳で早世したため、水野氏による福山藩政は終焉を迎えた。 *「水野 勝岑」(みずの かつみね)は、江戸時代の譜代大名。備後福山藩の第5代藩主。水野宗家5代。第4代藩主水野勝種の7男。通称は松之丞(まつのじょう)。早世し叙任しなかったため、官職はない。第5代将軍・徳川綱吉の治世の元禄10年(1697)に、備後福山藩の第4代藩主・水野勝種の末息子として福山で生まれた。6人の兄が全員早世していたため、同年8月に父が死去した後、10月22日に家督を相続した。しかし、御目見のために江戸に参勤した際、幼児にとって過酷な長旅の無理がたたって途中で病になり、御目見した翌日の元禄11年(1698)5月5日に夭逝した。水野家は無嗣断絶、福山藩は改易となった。なお、勝岑の亡骸は江戸三田の常林寺に葬られた。

2024年05月21日

閲覧総数 82

-

22

「伊能忠敬の群像」糸魚川事件。 川村一彦

その執念によって女は女貝、男はミル貝となったという。恋路ヶ浜は、現在では恋のパワースポットとして知られており、日本の「道」「渚」「白砂青松」「音風景」100選や「恋人の聖地」にも選ばれている。また、島崎藤村の抒情詩「椰子の実」の詩の舞台としても知られる。この詩のロマンを再現しようと、1988年(昭和63年)から沖縄県石垣島を“遠き島”に見立て、毎年プレートを付けた椰子の実を約1,600キロメートル離れた伊良湖岬の恋路ヶ浜に向けて流す試みが行われてきた。14年目である2001年(平成13年)8月3日に初めて、渥美半島の浜辺にその椰子の実の一つが漂着したことを記念し、この地を訪れた人々の願いがかなうようにと「願いの叶う鍵」が駐車場横に設置されている。日出の石門太平洋の荒波の浸食を受けて真ん中が空洞になった岩で、岸と沖に2つある。この石門は、湾曲した層状チャートが直接海に落ち込んで形成されたものである。毎年10月中旬と2月中旬ごろに石門の洞窟に朝日が差し込む瞬間を見ることができる。また、石門の近くにある日出園地には、島崎藤村の「椰子の実」の全文の詩碑がある。この詩は、1898年(明治31年)の夏、柳田國男が伊良湖を訪れた時に拾った椰子の実の話を友人の藤村に語ったことから生まれたという。太平洋ロングビーチ太平洋を望む約3キロメートル砂浜の海岸。海岸線にはヤシの木が並び、ウェストコーストの様な景観。いい波が立つことから国内有数のサーフスポットとして知られており、県内外からサーファーが訪れる。ハマヒルガオの咲く砂浜は、アカウミガメの産卵地としても有名であり、子ガメの放流会が年に数回開催されている。蔵王山展望台蔵王山の頂にある展望台。標高250メートルの山頂からは東三河や太平洋が一望でき、晴天の日は遥か日本アルプスの山々や富士山まで望むことができる。夜は「日本夜景100選」にも選ばれた、田原市・豊橋市の壮大な夜景が一望できる。さらに、展望台のすぐ目の前に設置された風力発電施設は、田原市が推進する「環境と共生する豊かで持続可能な地域づくり、“エコ・ガーデンシティ”」のシンボルとなっている。2014年(平成26年)10月、「光」をテーマにリニューアルされた。海水浴場「伊良湖」「仁崎」「白谷」の3つの海水浴場があり、毎年7月上旬から8月末のシーズンになると海水浴客でにぎわいを見せる。伊良湖岬の先端に位置するココナッツビーチ伊良湖は1965年(昭和40年)来の歴史をもち、その真っ白な砂と透明度の高い水が人気のリゾートビーチである。波穏やかな三河湾に面する仁崎海水浴場は、キャンプ場やバーベキュー施設も備えており、2001年(平成13年)には「日本の水浴場88選」に選定されている。また、1997年(平成9年)に開設された人口ビーチ・白谷海水浴場は、三河湾に面する白谷海浜公園内にあり、隣接して芝生広場や遊具、陸上競技場等を備える近代的な施設となっている。春には潮干狩りも行われる。黒河湿地植物群落(愛知県指定天然記念物)広さ5.9ヘクタール、ヌマガヤオーダーに属する、渥美半島最大の湿地。シデコブシやシラタマホシクサなど、東海地方の特徴的な湿地植物がみられる。寒冷地の植物であるヤチヤナギが氷期の遺存種として多数生育することが判明し、1971年(昭和46年)県指定の天然記念物となった。愛知県のヤチヤナギは雄株しか知られておらず、少なくとも氷期以降1万年にわたって栄養繁殖だけで生き延びてきた驚異の植物である。ヤチヤナギのほかにも、カスミサンショウウオ、ハッチョウトンボなどの珍しい小動物が生息している。宮山原始林(国の天然記念物)常緑広葉樹林で面積約38.7ヘクタール。高温多湿のため草木がよく茂り、かつては伊良湖神社の神域として一般人の立ち入りが制限されていたこともあって、原生林の状態を保ってきた。典型的な海岸暖地性の常緑樹の原生林として1954年(昭和29年)国の天然記念物に指定され、指定当時はヤブニッケイ、ヤブツバキ、タブノキ、ヒメユズリハ、タイミンタチバナ、トベラなどがみられた。1959年(昭和34年)9月の伊勢湾台風で被害を受け種類を減らしたものの、現在回復しつつある。ハマボウの野生地(愛知県指定天然記念物)ハマボウは西南暖地の海岸付近に自生する落葉樹で、初夏から8月にかけて、ムクゲに似た5センチメートルほどの黄色の花を咲かせる。]堀切町に自生するハマボウは、その分布の北限に当たるものとして1955年(昭和30年)、県の天然記念物に指定された。指定面積297.52平方メートル。のちに田原市内の汐川河口や小中山町にある水路にもハマボウの自生が確認された。光岩(愛知県指定天然記念物) 名古屋からは海岸線を離れて北上し、大垣、関ヶ原を経て、5月27日に敦賀に到着した。28日から敦賀周辺を測量し、その後日本海沿いを北上していったが、5月末から6月にかけては隊員が次々と麻疹などの病気にかかり、測量は忠敬と息子の秀蔵の2人だけで行うこともあった。6月22日には病人は快方に向かい、24日に一行は加賀国へと入った。しかし加賀では、地元の案内人に地名や家数などを尋ねても、回答を拒まれた。これは、加賀藩の情報がほかに漏れるのを恐れたためである。そのため忠敬は藩の抵抗にあいながらの測量となった。加賀を出て、7月5日からは能登半島を二手に分かれて測量した。糸魚川事件8月2日ごろからしばらく忠敬は病気にかかり、体調の悪い日が続いていた。そんななか、8月8日に訪れた糸魚川藩で、糸魚川事件と呼ばれるいざこざを起こした。忠敬はこの日、姫川河口を測ろうとして手配を依頼したところ、町役人は、姫川は大河で舟を出すのは危険だと断った。ところが翌日に忠敬らが行って確認したところ、川幅は10間程度しかなく、簡単に測ることができた。忠敬は、偽った証言で測量に差し障りを生じさせたとして、役人たちを呼び出してとがめ、藩の役人にも伝えておくようにと言った。その後、忠敬一行は直江津(現・上越市)を通過して、8月25日に尼瀬(・現出雲崎町)に到着、ここで船を待って8月26日に佐渡島にわたり、二手に分かれて島を一周し、9月17日に島を離れた。佐渡の測量によって、本州東半分の海岸線はすべて測量し終えたことになる。翌日からは内陸部を測りながら帰路についたが、途中の六日町(現・南魚沼市)で、至時からの至急の御用書を2通受け取った。糸魚川での事件が江戸の藩主に伝わり、藩主から勘定所に申し入れがあったためである。至時は1通目の公式な手紙で「忠敬の言い回しはことさら御用を申し立てるようでがさつに聞こえる、もってのほかだ」と非難した。2通目の私的な手紙では、「今後測量できなくなるかもしれないから、細かいことにこだわってはいけない」と、割合くだけた調子で注意した。忠敬はこれに対して弁明の書を出した。その後一行は三国峠を越え、三国街道から中山道に入り、10月7日に帰府した。三国峠(みくにとうげ)は、日本の新潟県南魚沼郡湯沢町・群馬県利根郡みなかみ町の境(上越国境)を越える峠である。古くは越後と江戸を最短距離で結ぶ三国街道の一部として整備されていたが、冬期の積雪、雪崩、夏場の集中豪雨による土砂災害など難所であった。昭和になり、国道17号(三国トンネル)の開通により物流の大動脈となるが、その後の関越自動車道の開通により交通量は減少した。ただし、燃料や一部の薬品などの危険物を搭載した車輌は関越トンネルの通行が禁止されているため、現在でもこの峠を経由している。

2024年09月04日

閲覧総数 167

-

23

「幕藩一揆の攻防」 45、討幕の波が新時代に民衆一揆へ【世直し一揆】

45、討幕の波が新時代に民衆一揆へ【世直し一揆】「世直し一揆」(よなおしいっき)は、江戸時代後半から明治時代初期にかけて多発した一揆。江戸時代後期、社会の不安定な状況によって各地で一揆が頻発するようになる。特に幕末に日本が開国して安政条約が締結されると、生糸や茶の輸出が盛んになり、その分物価が急上昇した。更に江戸幕府や諸藩の財政悪化による重税によって人々の生活は苦しんだ。特に文久年間以後には政情が緊迫するようになると、諸藩が万が一に備えて米を備蓄するようになって豊作でも米が流通しないという事態に陥った。元治元年(1864)に京都で禁門の変が起きるとその傾向に拍車がかかり、続く長州征伐の決定によって全国的に米価が上昇した。これによって都市部では打ちこわしが、地方では一揆が頻発するようになった。特に慶応2年(1866)の第2次長州征伐中と同4年(明治元年・1868)の戊辰戦争中にその最高潮に達した。打ちこわしや一揆そのものは生活苦の改善や新規の徴税や徴兵に反対するものが中心であり、思想的・政治的な背景に欠くもので、最終的には幕府・諸藩・新政府のいずれかの兵に鎮圧されて終わった。だが、攻撃の主要な対象が今まで徴税を行ってきた幕府や諸藩及びこれと結びついた村役人・御用商人などに向かったことによって、結果的には幕府・諸藩の軍事行動の足を引っ張る結果となり、(一揆当事者の意図とは関係なく)長州征伐から戊辰戦争にかけての薩長(新政府)優位の流れを間接的に生み出す役目を果たしたことは否めない。従って、旧幕府勢力が完全に崩壊して、続く版籍奉還・廃藩置県によって幕藩体制が消滅すると、今度は攻撃対象が新政府側に向かうことになり、解放令反対一揆や血税一揆、地租改正反対一揆の形で現れることになった。※長州征伐と慶応2年の一揆・◎大坂周辺・蔵屋敷が集中する大坂では、文久2年(1862)頃から米価の高騰が続き、元治元年(1864)に将軍徳川家茂が大坂城に入って以後、主だった幕閣や諸侯、旗本及びその家臣たちが大坂に集中して急激に人口が増加した。更に禁門の変によって長州藩追討が決定されると、関門海峡を支配する同藩の海上封鎖によって東北・北陸から同海峡・瀬戸内海を経由して大坂に向かう航路の封鎖が確実となり、第2次長州征伐実施のために事実上の幕府軍の拠点となっていた大坂において兵糧米確保が行われた慶応2年には10年前の米価の10倍の水準にまで跳ね上がった。そのため、大坂及びその周辺の住民はその日の米も確保できない状態に陥った。慶応2年5月1(旧暦)に西宮で主婦達が起こした米穀商への抗議行動をきっかけに起きた一揆は、たちまち伊丹・兵庫などに飛び火し、13日には大坂市内でも打ちこわしが発生した。打ちこわしは3日間にわたって続き米穀商や鴻池家のような有力商人の店が襲撃された。その後、一揆は和泉・奈良方面にも広がり「大坂十里四方ハ一揆おからさる所なし」(『幕末珎事集』)と評された。◎江戸周辺・長州征伐や海上封鎖の影響を直接受けなかった江戸でも大坂と同じように10年前の米価の4倍の水準にまで跳ね上がっており、市民の不満は急激に高まっていた5月28日には品川宿で打ちこわしが始まり、翌日以後、江戸市中及び内藤新宿でも同様の事態となった。江戸の打ちこわしは大坂と比べて小規模ではあったが、6月6日まで散発的に続いたが、江戸町奉行はその取締りを十分に行うことが出来ず、奉行所の門外に「御政事売切申候」という張り紙までされる始末であった。この打ちこわしでは江戸に多かった西洋との貿易を扱う商人も襲われており、また打ちこわしから3ヵ月後の9月18日にはヴァン・ヴォールクンバーグアメリカ公使が道に迷って雷門前に出たときに江戸市民の投石にあって警備の武士と小競り合いとなるなど江戸の治安は悪化しつつあった。6月13日に武蔵国秩父郡を中心とした武蔵15郡・上野2郡の地域で総勢十数万とも言われた武州世直し一揆が勃発した。19日に幕府軍に鎮圧されるまでの7日間に参加した村200余り、打ち壊された村役人や豪商の屋敷520ヶ所と言われる大規模な一揆に発展した。後に一揆のうちの一部集団には横浜の外国人居留地を襲撃する計画があったことも発覚し、続く9月のアメリカ公使襲撃(前述)と並んで外国公使らを緊張させ、江戸幕府に米価・貧民対策を迫る原因となった。ほぼ時を同じくして幕府天領の陸奥国伊達信夫両郡において「生糸并蚕種紙改印」(慶応元年実施)の廃止などを求める信達騒動(信達一揆)が発生した。6月14日から6日間にわたる一揆は村役人の邸宅や桑折代官所を襲撃し、隣の福島藩の中枢である福島城城下町に突入した。福島藩は武力で威嚇して解散させたものの、一揆の過激化を恐れて一揆側の要求そのものは全面的に受け入れた。 ◎長州周辺部・討伐目標となった長州藩の周囲、特に天領である大森銀山一帯や譜代大名である浜田・小倉両藩などは軍隊の駐屯に加えて過大な負担を要求された。ところが7月18日に浜田城が長州藩軍に落とされ、21日には大森の幕府代官が逃走、8月1日には小倉藩が小倉城を放棄(11日に長州藩軍に占領)すると、その領内で一斉に一揆が発生した。幕府側の援軍として現地にいた松江藩軍や大森銀山警備の職にあった紀州藩安藤家(後の紀伊田辺藩)軍が一揆に押されて潰走した。だが、石見では同国を占領した長州藩軍に、豊前では香春で再起を図った香春藩(旧小倉藩)軍によって鎮圧された。だが、11月に入ると、美作津山藩や豊後杵築藩、播磨龍野藩でも軍役などの負担に耐え切れなくなった農民らによる一揆が発生した。これらの諸藩は長州討伐のための経路上にあり、幕府軍の動きを制約することになる。なお、龍野藩の一揆では援軍にかけつけた赤穂藩軍が返り討ちにあっている。

2023年08月15日

閲覧総数 344

-

24

「畠山氏一族の群像」明治時代以降の佐竹氏。

11、「明治時代以降の佐竹氏」 「佐竹 義真」(さたけ よしまさ、1728年9月7日(享保13年8月4日)~ 1753年9月17日は、出羽久保田藩の第6代藩主。第5代藩主・佐竹義峯の養子だった佐竹義堅の長男。生母は野口氏。幼名は左吉、徳寿丸。通称は次郎。官位は従四位下侍従、左兵衛督。享保17年(1732)8月4日、誕生する。元文3年(1738)5月7日、幕府に丈夫届を提出する。丈夫届では年齢を4歳上積みし、生年を偽った。また、幼名を左吉から徳寿丸に改める。「徳寿丸」とは、佐竹家の嫡子を示す幼名であった。同年4月11日、幕府に父義堅の嫡子としての届け出を提出する。寛保2年(1742)4月19日、祖父義峯の世嗣になる。祖父義峯は後継者に恵まれず、分家から父義堅を養子に迎えた。しかし、父義堅は家督を継承することなく死去した。延享元年(1744)9月1日、将軍徳川吉宗に御目見する。延享元年(1744)8月25日、通称を次郎とする。延享3年(1746)12月18日、従四位下左兵衛督に叙任される。寛延2年(1749)110月116日、祖父義峯の死去により、家督を相続する。同年12月18日、侍従に昇進。宝暦元年(1751)4月15日、初めてお国入りする許可を得る。同年5月8日、初入国し、久保田城に到着する。宝暦2年7月1日、前田吉徳の娘揚と結婚する。宝暦3年(1753年)8月20日、久保田城において死去した。享年26歳。体中に腫物ができて、足が麻痺して死に至った。江戸時代の講談では、義真の死因を毒殺としている。正室は前田吉徳の娘揚。子女はいなかった。久保田藩主佐竹家は、出羽岩崎藩主・佐竹義道の長男・義明によって家督相続された。 「佐竹 義脩」(さたけ よしなお、嘉永7年(1854)~ 明治26年(1893年)12月22日は、佐竹氏の第31代当主。出羽久保田新田藩(岩崎藩)主佐竹義諶(中村藩の重臣・熊川長顕)の長男。初名は義紀。通称は幸之助、亀丸、次郎。官位は従四位下侍従、修理大夫。爵位は男爵。安政4年(1857年)9月16日、父・長顕が新田藩(後の岩崎藩)を相続するものの、義脩は熊川家に残る。しかし、同年11月9日、佐竹義諶は長男・義脩の引き取りを中村藩に申し入れる。同年12月22日、佐竹家入りの儀式を行う。元治元年(1865年)4月7日、伯父で久保田藩主佐竹義堯の養子となる。慶応元年(1865)12月6日、従五位下修理大夫に叙任する。同年12月14日、従四位下侍従に昇進する。明治5年(1872)8月2日、養父・義堯の隠居により、家督を相続する。明治9年(1876)2月、陸軍に入り、少尉に任官し、後に大尉にまで昇進する。明治14年(1881)8月16日、隠居し、養父・義堯に家督を譲る。同年11月22日、秋田藩を離籍、岩崎藩に復籍する。明治22年(1889)10月26日、男爵となる。明治26年(1893年)12月22日、死去、40歳。夫人は義堯の長女・雅子(離婚)。後妻はウメ。長女・英子(佐竹銀子養女・離縁、島津壮之助の3人目の夫人)、次女・雄子(佐竹義立夫人)ら六男五女あり。 「明治維新の佐竹氏」明治17年(1884年)、佐竹氏第30・32代当主で最後の久保田藩主であった義堯は侯爵に、佐竹壱岐守家第9代当主で最後の岩崎藩主であった義理は子爵に叙せられ、明治22年(1889)には佐竹壱岐守家の出身で義堯の養子となり一時的に宗家を相続した義脩が男爵に叙せられた。なお、家臣であった佐竹四家(東西南北家)に関しては、明治33年(1900)に佐竹西家の佐竹義遵、佐竹南家の佐竹義雄、および佐竹北家の佐竹義尚が、明治39年(1906)に佐竹東家の佐竹義準がいずれも男爵に叙せられた。東洋製作所の元社長の佐竹義利は佐竹東家の出身であり、現在の秋田県知事の佐竹敬久は佐竹北家の出身である。なお、佐竹氏宗家(旧久保田藩主)が伯爵ではなく侯爵とされたのは戊辰戦争において新政府軍に加わったためとする説があるが]、実際のところは久保田藩の石高が表高に対して実高が多かったためである。京都佐竹氏(山入家)佐竹貞義の息子の一人である師義は足利将軍家の直属の家来となり佐竹宗家とは別の佐竹家を興した。常陸山入に主な拠点があったため俗に山入家とよばれているが、当家自身は佐竹氏を称し続けた。息子の与義の勢力は佐竹宗家を追い抜き将軍家の京都扶持衆に選ばれ、この与義の子孫が代々この身分を継承した。以降、義郷―祐義―義知―義真―義藤―氏義―義盛と続いたが、義盛のとき佐竹宗家の計略にはまり滅亡した。与義および祐義は足利幕府より常陸守護に任命されているため、山入家のほうが正統な佐竹氏であるという見解も存在する]。しかし実際には室町時代の佐竹氏は二流に分かれていたと理解するほうが良いようである。

2024年04月17日

閲覧総数 163

-

25

「徳川四天王・本多忠勝」一言坂の戦い。 川村一彦

二俣城は、徳川氏の本城・浜松城だけでなく、その支城・掛川城、高天神城にも繋がる要所で、徳川氏にとって遠江支配の要であった。しかし、徳川氏は三河国への対処などもあって、防衛には8,000人余しか動員できず、さらに織田氏からの援軍も望めない状況にあった。それでも天竜川を渡らせたくない家康は、本多忠勝・内藤信成を偵察に先行させ、自身も3,000の軍勢を率いて出陣し、天竜川を渡河した。 しかし、この時、武田氏軍は家康の予想よりも早く進軍していた。 一言坂の戦い 先行していた本多・内藤率いる偵察隊は武田の先発隊と遭遇する。偵察隊はすぐに退却するも、武田軍は素早い動きで徳川軍を追撃し始め、太田川の支流・三箇野川や一言坂(静岡県磐田市一言)で戦いが始まる。 徳川氏軍の望まぬ形で開戦し、また兵の多寡もあり、家康は撤退を決める。本多忠勝と大久保忠佐は徳川本隊と内藤信成隊を逃すために殿(しんがり)を務め、一言坂の下という不利な地形に陣取った。急戦で陣形もままならぬ本多忠勝隊を、武田軍先鋒の馬場信春隊が突撃し、3段構えの陣形のうちの第2段までを打ち破った。また、武田信玄の近習である小杉左近は、本多隊の退路を阻むために、本多隊の後方(一言坂のさらに下)に先回りし、鉄砲を撃ちかけた。 これに対し、本多忠勝は、大滝流れの陣をとり、坂の下で待ち受ける小杉隊に敵中突破し逃走を図る。これは無謀な突撃で本多隊は死兵であったが、左近はこれを迎え撃たず、道を空けるように指示して本多忠勝隊を見逃す。このとき、忠勝は左近に名を聞き感謝の言葉を述べたと言われる。 こうして本多忠勝の働きによって徳川家康率いる本隊は天竜川を渡り切ることに成功し、撤退戦を完了させた。 合戦後 徳川軍は無事に浜松城まで撤退できたものの、武田軍はそのまま二俣城を包囲してしまう(10月16日)。家康はこれといった対処を取ることができず、12月19日に二俣城は陥落した(二俣城の戦い)。これによって家康の遠江支配は揺らいだ。 二俣城陥落と前後して、家康は織田氏の増援を受けており、陥落後、武田の次の狙いは浜松城とみて篭城戦を決め込むも誘い出され、三方ヶ原で敗退した(三方ヶ原の戦い)。 唐の頭に本多平八 一言坂の戦いの後、「家康に過ぎたるものが二つあり 唐の頭に本多平八」という本多忠勝の武功を称える狂歌・落書が登場した。これは小杉左近が書いたと言われていた。 しかし、実際は信其なる人物が日記で若き頃の忠勝を歌ったものである。「本多平八」は本多忠勝のことである。「唐の頭(からのかしら)」とはヤクの毛で作られた兜のことで、中国四川省やチベット原産(つまり「唐」原産)の日本では珍しい品であった。一説に寄れば家康は難破した南蛮船からこれを入手し、愛用していたという。 また、後年これを真似た狂歌として「三成に過ぎたるものが二つあり 島の左近に佐和山の城」というものがある。 報告するために撤退するが、武田軍に追撃され、大久保忠佐と共に殿軍を努め、坂下という不利な地形に陣取り、馬場信春の部隊を相手に奮戦し、家康率いる本隊を逃がし撤退戦を無事に完了させた。この時に忠勝が着ていたのが鹿角の兜に黒糸威の鎧であった。 同年12月の三方ヶ原の戦いでは左翼を担い、山県昌景隊と戦い、撃退している。 〇「三方ヶ原の戦い」(みかたがはらのたたかい)は、元亀3年12月22日(1573年1月25日)に、遠江国敷知郡の三方ヶ原(現在の静岡県浜松市北区三方原町近辺)で起こった武田信玄と徳川家康・織田信長の間で行われた戦い。信長包囲網に参加すべく上洛の途上にあった信玄率いる武田軍を徳川・織田の連合軍が迎え撃ったが敗退した。 合戦前夜 背景 戦国期に甲斐国の武田氏は信濃侵攻を行い領国を拡大し、越後の上杉氏と対決していたが、永禄4年の川中島の戦いを契機に方針を転換し、それまで同盟国であった駿河国の今川領国への侵攻を開始する(駿河侵攻)。また、桶狭間の戦いにおいて今川氏当主の義元が尾張国の織田信長に討ち取られると、今川氏に臣従していた三河国の松平元康(徳川家康)は三河において織田氏と同盟関係を結び独立した。 駿河侵攻により武田氏は駿河において三河の徳川氏や今川氏の同盟国であった相模国の北条氏に挟撃される形となる。やがて武田氏は北条氏を退けて今川領国を確保し、徳川領国である三河・遠江方面への侵攻を開始する。武田氏の侵攻に対して徳川氏は同盟関係にある織田氏の後援を受け、東海地域においては武田氏と織田・徳川勢の対決が推移する。 元亀2年(1571年)、室町幕府15代将軍・足利義昭は織田信長討伐令を出し(第二次信長包囲網)、それに応える形で信玄は翌元亀3年に徳川領国である遠江国・三河国に侵攻を行う(ただし、武田氏と織田氏は同盟関係は維持していたため、当初織田氏は徳川氏に援軍を送らなかった)。同年末には北条氏康の死をきっかけに北条氏は武田氏と和睦して甲相同盟が復活し、後顧の憂いを絶った信玄は、翌元亀3年に西上作戦を開始する。 西上作戦 元亀3年(1572年)、武田軍は兵を3つの隊に分けて、遠江国・三河国・美濃国への同時侵攻を開始した。 山県昌景は、『当代記』によれば秋山虎繁とともに別働隊を率いて信濃から三河へ侵攻したという。軍勢は5,000人とされる。9月29日、信濃国・諏訪より東三河に侵攻、徳川氏の支城・武節城の攻略を初めとして南進。東三河の重要な支城である長篠城を攻略した後、遠江国に侵攻。 秋山虎繁(信友)は、信濃国大島城(長野県下伊那郡松川町)の城代で、「下伊那郡司」として信濃下伊那郡から美濃・三河・遠江方面の軍事・外交を担っていた。『当代記』によれば、秋山は山県隊とともにほぼ同時に居城・高遠城より岩村遠山氏の領地を通って、徳川氏の本拠地の三河へ攻め込もうとしたため岩村遠山氏と徳川氏との連合軍との間で上村合戦が勃発した[2]。秋山隊の軍勢は2,500人とされる。秋山隊の勢いに押された徳川方は殆んど戦わずして退却した。秋山隊は、織田方の岩村遠山氏の主要拠点・岩村城を包囲(事実上の織田氏との同盟破棄)山県隊と。11月初旬に攻略。

2024年09月23日

閲覧総数 78

-

26

「戦後日本の回想・34年」在日朝鮮帰還事業。 川村一彦

14「在日朝鮮人帰還事業」12月14日・在日朝鮮人の帰還事業(ざいにちちょうせんじんのきかんじぎょう)とは、1950年代から1984年にかけて行われた在日朝鮮人とその家族による日本から朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)への集団的な永住帰国あるいは移住のこと。北朝鮮では帰国事業(きこくじぎょう、)と呼び、在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)が推進した運動という側面からは帰国運動(きこくうんどう、)または帰還運動(きかんうんどう、)と呼ばれる。朝鮮総連と対立関係にあった、大韓民国(以下、韓国)系の在日韓国人団体である在日本大韓民国居留民団の立場からは、北送事業(ほくそうじぎょう、)と呼ばれる。概要韓国の李承晩大統領は日本にいた同胞の受け入れを拒否して、竹島で殺傷して拉致した漁師らと引き換えに同胞犯罪者を保釈させている。日本政府は「戦勝国」を主張して戦後より民族主義的で共産主義に親和的で、日本人より上の権利を主張する在日朝鮮人の対応に苦慮していた。長田区役所襲撃事件、血のメーデー事件など国内の少数派である左翼と結託して暴動する者、犯罪を起こす者が人口比に対して統計的に多かったことが背景にある。このように受け入れは拒否して在日同胞の帰国に反対する韓国政府と対照的に、日本にいる同胞を資金や技術源に使えると判断した金日成は積極的に在日同胞に関与し、朝鮮学校の設立を推進。韓国と対照的に接することで、同胞世論の多数派を北朝鮮支持へと誘導することに成功した。資金提供する代わりに朝鮮学校には民族主義として北朝鮮支持教育をさせ、在日同胞の中には北朝鮮や朝鮮総連を支持する者が更に増加した。現在韓国学校が少ない背景には、李承晩による、帰国反対/民族主義支持という矛盾した対在日同胞対策がある。日本政府は「帰国費用を負担するから希望者を帰国させたい」と相談したが、韓国はその後も民団に指示し、日本居留という名の帰国させない姿勢を取り続けた。東側諸国として対立する立場にあった北朝鮮は、在日同胞の有用性に気づき、敢えての‟順次”受け入れ方式を日本側に提案した。この方式により、いまだ帰国していない親族に対し帰国した者を人質に取って、金銭や技術を北朝鮮へ送らせたり、対韓・対日スパイをさせたりすることに成功した。日本と北朝鮮には国交がなかったため、帰国にまつわる実務は、日本赤十字社(日赤)と朝鮮赤十字会(朝赤)の日朝両国の赤十字社によって行われた。1959年12月14日に最初の帰国船が新潟県の新潟港から出航したのを皮切りに、帰国事業は、数度の中断を含みながらも1984年まで続いた。計93,340人が北朝鮮へ渡航し、そのうち少なくとも6,839人は日本人妻や被保護者といった日本国籍保持者だった。また在日朝鮮人には日本から地理的に近い朝鮮半島南部の出身者が多く、彼らにとっては、祖国ではあるが異郷への帰還となった。帰国船の費用は北朝鮮政府が負担し、事業の後期には万景峰号(初代)も使われている。日朝間を頻繁に往来する帰国船は、北朝鮮から朝鮮総連への指導・連絡をはじめ、日本・韓国への工作員送り込みといった諜報活動にも利用された。背景在日朝鮮人在日朝鮮人は、朝鮮半島の日本統治時代(1910-1945年)に様々な事情で日本本土へ移った者、韓国政府による虐殺(済州島4・3事件)から逃れるため、あるいは第二次世界大戦後に出稼ぎや朝鮮戦争の勃発などにより自ら密入国し、そのまま日本に居留した者が多かった。そうした人々の中には、日本人と同様に朝鮮特需などによる恩恵を享受した者もいたが、依然として生活に困窮する者も多かった。特に1956年(昭和31年)の生活保護費の削減と1957年(昭和32年)から翌1958年(昭和33年)にかけてのなべ底不況は貧困層の生計を直撃していた。在日朝鮮人の間では、朝鮮戦争による荒廃からの復興が進まず、また政情不安を理由に、韓国への帰国を不安視する一方で、「社会主義体制のもとで千里馬運動により急速な復興を実現した」とされていた北朝鮮への憧れもあった。当時、社会主義国の北朝鮮と資本主義国韓国の体制間競争は北朝鮮が優位になっており、朝鮮総連は北朝鮮を「地上の楽園」「衣食住の心配がない」と宣伝し、それに呼応した日本の進歩的文化人・革新政党・革新団体が繰り返し北朝鮮の経済発展の様子を伝え、在日朝鮮人に帰国の決意を促した。特に北朝鮮を訪問して礼賛した寺尾五郎の『38度線の北』は、帰国希望者に大きな影響を与えたといわれる。当時の日本における民族差別も、特に子供の教育や将来を見据えたときに、北朝鮮への帰国・移住を選択させる一因となった。これらの社会的な背景が、爆発的な運動の拡大をもたらしたとみられる。北朝鮮北朝鮮政府は日本政府との対話チャンネルを確保し、日朝国交正常化のきっかけとしたいという思惑があった。同時に進行されていた日本と韓国との国交正常化(日韓基本条約締結)を牽制する目的もあった。在日朝鮮人の「北送」を理由として、日韓会談は一度ならず中断している。冷戦時代、資本主義国から共産主義国への集団的移住には、体制の優位性を宣伝する効果があった。北朝鮮は帰国事業を推進する過程で朝鮮総連を指導下に置く一方、事業を推進した日本側支援者を通して北朝鮮の「実績」を宣伝することで、北朝鮮支持の運動を日本に広めることができた。また、朝鮮戦争で荒廃した国土を再建するための労働力補充も目的だったとする見方があるが、北朝鮮側の政策資料に日本から帰還した朝鮮人の影響が現れないことや、北朝鮮への帰還者には労働力としては期待できない被扶養世代が多く含まれていることから、このような大規模な移住を推進する直接の原因と考えにくいとして疑問視する声もある。日本 日本政府は1955年(昭和30年)末から在日朝鮮人の大量帰国を検討し始めた。背景として、在日朝鮮人への生活保護費負担、在日朝鮮人の高い犯罪率(日本人の6倍)、在日朝鮮人と日本の左翼運動の連携への懸念があげられる。「在日朝鮮人帰国協力会」結成の際は日本側の呼びかけ人になったのは日朝協会で主導的な役割を担っていた日本社会党議員、共産党議員だけでなく、小泉純也、鳩山一郎など自民党議員も加わっており党派の枠を超えて推進された。日本社会党系・日本共産党系の関係者が帰国事業に取り組んだ背景には、北朝鮮の社会主義を宣伝することで、日本における政治的影響力の拡大を狙った所が大きい。1958年1月の『朝鮮の声』によれば、日本政府と韓国政府は1957年12月31日に抑留北朝鮮人約1700名のうち500名を日本国内で解放し、残り1200名を韓国へ強制送還することで合意したが、北朝鮮民主法律家協会はこれを居住移転の自由の侵害であり国際法違反であるとして、翌月に日本国際法律家連絡協会の会長長野国助あてに抗議の書簡を送った。韓国韓国は朝鮮戦争による荒廃からの復興が立ち遅れており、かつ農村部を中心に過剰な人口を抱えていたために在日朝鮮人の受け入れには消極的だった。また帰国事業については「北送」と呼び、在日朝鮮人に対する自国の管轄権を侵すものとして、在日本大韓民国民団(民団)とともに強硬に反対した。1959年(昭和34年)、日朝両赤十字社による交渉の進展が明らかになると、韓国政府は日韓会談(第4次)の中止や日本人漁夫抑留の継続、貿易断交などを宣言し、日韓国交正常化交渉は一時中断状態に陥った。同時に、大量のテロ工作員を日本に送り込み爆破テロを企てた(新潟日赤センター爆破未遂事件)。韓国政府のこのような反発は、居住地選択の自由という人道主義を尊重する国際社会からの支持を得られなかった。その後、韓国政府は北朝鮮に対抗して、韓国への帰国事業を進めようとしたが、帰国や定住に関わる費用を日本に負担するよう求めたため、実現しなかった。日本のマスコミ当時は、北朝鮮の実情について現地取材に乏しく、ソ連の援助もあって急成長する北朝鮮と、日本国内に密航して日本赤十字社、列車、船舶を爆破しようとする韓国政府によるテロ工作員の摘発事件が明らかになり(新潟日赤センター爆破未遂事件)テロ国家の韓国というイメージがあった。吉永小百合主演の映画『キューポラのある街』で知り合いの帰国を喜ぶ場面があるように、一般の日本人も帰国事業に概ね好意的だった。このため、日本のマスコミは左右を問わず帰国事業を人道的な事業と捉え、新聞各紙はこぞって帰国事業を歓迎し賛同する記事を書き連ねた。1959年12月24日付産経新聞の「暖かい宿舎や出迎え/第二次帰国船雪の清津入港/細かい心づかいの受け入れ」、1960年(昭和35年)1月9日付読売新聞の「北朝鮮へ帰った日本人妻たち「夢のような正月」ほんとうに来てよかった」、さらに1960年(昭和35年)2月26日付朝日新聞に、次のような記事が掲載されている。後年、朝日新聞ソウル支局長(当時)の市川速水記者は、「かつて南の軍事政権と対比させたとき、南はダメだ、北はいいという論調の記事がありました。北朝鮮に対しては、社会主義幻想と贖罪意識に加えて、その『悪い南と対峙している』という面も加わって、目が曇ったんだと思います。帰国事業に朝日新聞も加担した。[…]自分が1950年代、60年代に記者だったら、踏みとどまれたか、まったく自信はありません。」と責任を認めている。経過*1946年・12月26日、北朝鮮政府、臨時人民委員会決定第139号『日本から帰国する朝鮮人民に関する件』公布。*1950年・6月25日、朝鮮戦争勃発。*1953年・7月27日、朝鮮戦争停戦。*1955年・2月、北朝鮮の南日外相が日本へ国交正常化を呼びかけ。5月、在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)結成。・7月15日、朝鮮総連の主催で「朝鮮人帰国希望者東京大会」が開催される。全国の帰国希望者415名、うち東京に100名と発表。*1956年・2月27日、日朝両赤十字が平壌で共同コミュニケに調印。・4月6日、48人の在日朝鮮人が、北朝鮮在留日本人の帰還船小島丸の往路への便乗を求めて、日本赤十字社前で座り込みを行なう。4月30日、訪日していた赤十字国際委員会の代表が帰国を訴える在日朝鮮人を目撃。翌日より在日朝鮮人問題に関する情報収集を始める。6月18日、日本赤十字社で座り込みを行っていた在日朝鮮人が、イギリスの海運会社バタフィールド・アンド・スワイヤ社所属の船で北朝鮮に渡ることを承諾し、座り込みを解く。・6月20日、北朝鮮が内閣命令第53号『日本から帰国する朝鮮公民の生活の安定に関して』公布。小島丸での帰国を要求した在日朝鮮人への対応のためといわれる。・7月5日、日本赤十字社で座り込みを行っていた在日朝鮮人が、東京を発ち三池に向かう。?7月7日、韓国政府の要請により、バタフィールド・アンド・スワイヤ社の湖南号が三池港への寄航を取りやめる。7月16日、赤十字国際委員会が日本・北朝鮮・韓国の赤十字に対して、在日朝鮮人問題を解決するために赤十字国際委員会が貢献することを提案。書簡・覚書の形で翌年まで数次にわたる。12月6日、小島丸への乗船を求めて座り込みした者のうち20名がノルウェー船ハイリー号に乗り、門司港、上海経由で北朝鮮に帰国する。*1957年・3月31日、小島丸への乗船を求めて座り込みした者の残り28名が日本漁船に乗り、北朝鮮の清津港に到着する。・10月、第19回赤十字国際会議がインドのニューデリーで開かれる。各国の赤十字に離散家族への注意を喚起するとともに、「あらゆる手段を講じて、これらの大人及び子供が、その意思に従い、幼少の子供にあっては、何処に居住するとを問わず、家長と認められる人の意志に従って、その家族と再会することを容易ならしめる」責任を課すことを、決議第20として採択する。*1958年?1月21日、朝鮮の声が「北朝鮮民主法律家協会が日本国際法律家連絡協会の会長長野国助へ送付した書簡」の内容を放送。先の31日に日本政府と韓国が抑留者1200名の韓国への強制送還を決定したことは国際法違反であるとする抗議が述べられた。日本国内では翌日、ラヂオプレスがRPニュースでこれを報告。3月18日、衆院外務委員会で在日朝鮮人問題の審議・6月26日 – 7月6日、長崎県大村入国者収容所(現・大村入国管理センター)で北朝鮮帰国希望者がハンガー・ストライキを行う。7月14 – 15日、金日成、ソ連代理大使 Ⅴ・I・ペリシェンコと会談。金日成が在日朝鮮人受け入れの意思を示すとともに、ソ連に支援を求める。8月11日、神奈川県川崎市の朝鮮総連分会が金日成首相(当時)に帰国を嘆願する手紙を送ることを決議。集団的な帰国運動の嚆矢と位置づけられている。9月8日、金日成が在日朝鮮人の帰国を歓迎する旨言明。9月16日、南日が「在日朝鮮公民の帰国問題と関連して」との声明を発表。10月16日、北朝鮮の金一第一副首相が帰国問題に関連した談話を発する。その中で帰国に要する船を用意することを明言。11月17日、在日朝鮮人帰国協力会(鳩山一郎会長)の結成総会が衆院第一議員会館で開催。中央公論の12月号の『在日朝鮮人六十万の現在』に、「韓国の窮乏が信ずべからず窮乏にあるとすれば、共和国の復興、建設のテンポもまた日本常識ではほとんど信ずべからざる勢いのようだ」との記事が掲載。*1959年・1月、田村茂が有楽町で写真展「新しい中国と朝鮮」を開いた。この写真を見て帰国を決意した人も多かったといわれる。2月16日、北朝鮮が内閣決定第16号『日本から帰国する朝鮮公民の歓迎に際して』決定。2月13日、日本政府が在日朝鮮人の北朝鮮帰還に関する閣議了解を行なう。4月10日、寺尾五郎の「三十八度線の北」が発売。5月28日、柳韓国大使が在日朝鮮人の帰還事業を武力で阻止する旨申し入れ。6月15日、韓国が帰還事業への対抗として対日通商断交を声明。8月13日、インドのカルカッタにて、日本赤十字社の葛西副社長、朝鮮赤十字会の李一卿副社長との間で「日本赤十字社と朝鮮民主主義人民共和国赤十字会との間における在日朝鮮人の帰還に関する協定」(カルカッタ協定)が結ばれる。8月25日、民団員が「北送」に反対し日本赤十字社本社に乱入。9月7日、同日付の週刊「朝鮮総連」に『地上の楽園』という言葉が掲載。12月4日、新潟日赤センター爆破未遂事件で韓国人テロ工作員2名を逮捕(12月5日新聞各紙)。その後も韓国人テロ工作員の摘発が続く。12月10日、第1次帰国団を運ぶための専用列車が品川駅を出発。雨の降る品川駅の作者中野重治が見送り、『木綿でまいたギター』に著した。12月14日、第1次帰国船が新潟港を出港。12月16日、第1次帰国船が清津港に入港。*1960年?4月、朝日・毎日・読売・産経・共同の特派員が各紙に書いた記事が『北朝鮮の記録・訪朝記者団の報告』(新読書社)として出版。4月16日、北朝鮮が内閣命令第19号『日本から帰国した技術者及び企業家の事業条件と生活活動を積極保障することに対して』決定。4月19日、韓国で四月革命。李承晩大統領が退陣。5月12日、北朝鮮帰国妨害目的で密入国した韓国テロ団24名を逮捕(同日付毎日新聞)。その上、帰還を阻止しようとして、テロ組織を編成したことが発覚した。8月、朝鮮開放15周年慶祝訪朝・日朝協会使節団が訪朝。参加寺尾五郎は「帰国した多くの人々は快適に暮らせている」と『朝鮮・その北と南』(新日本出版社1961)に著した。同じく同行した関貴星は「祖国の真実の姿」に驚いた。8月号の『母と子』に連載中の「キューポラのある街」に北朝鮮への帰還者を川口駅で見送る光景が掲載される。この年、児童劇映画海を渡る友情が作成さる。*1962年?4月8日、日本映画「キューポラのある街」が封切られる。・4月10日、関貴星が『楽園の夢破れて―北朝鮮の真相』(全貌社)を出版。翌63年には『真っ二つの祖国―続・楽園の夢破れて 』(全貌社)を出版。10月3日、ハンセン氏病療養所を退院し完治証明が出ていた在日朝鮮人に対し、本人の“らい既往症”を理由に朝鮮赤十字が帰還船出港当日に乗船を拒否した。*1965年4月、朴慶植『朝鮮人強制連行の記録』(未來社)が刊行さる。「解放直後の朝鮮人の帰国に日本政府は無責任」としるすが、1959年から始まった帰還事業には一切触れていない。巻末の「在日朝鮮人に関する文献目録」には、寺尾五郎・関貴星や訪朝記者団の著作は全く掲載していない。4月29日、映画「未成年・続キューポラのある街」が封切られる。原作にない、日本人妻を説得し帰還させるというシナリオがつくられる。6月、寺尾五郎『朝鮮問題入門』(新日本出版社)が出版。北朝鮮は「8万人からの在日朝鮮人が帰国し、いたれりつくせりの国家の手厚い保護のもとに、なに一つ不自由ない生活にはいれる社会」と記述。6月22日、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)が調印される。大江健三郎『厳粛な綱渡り』(文藝春秋新社)が刊行。「北朝鮮に帰国した青年が金日成首相と握手している写真があった。ぼくらは、いわゆる共産圏の青年対策の宣伝性にたいして小姑的な敏感さをもつが、それにしてもあの写真は感動的であり、ぼくはそこに希望にみちて自分および自分の民族の未来にかかわった生きかたを始めようとしている青年をはっきり見た。逆に、日本よりも徹底的に弱い条件で米軍駐留をよぎなくされている南朝鮮の青年が熱情をこめてこの北朝鮮送還阻止のデモをおこなっている写真もあった。ぼくはこの青年たちの内部における希望の屈折のしめっぽさについてまた深い感慨をいだかずにはいられない。北朝鮮の青年の未来と希望の純一さを、もっともうたがい、もっとも嘲笑するものらが、南朝鮮の希望にみちた青年たちだろう、ということはぼくに苦渋の味をあじあわせる。日本の青年にとって現実は、南朝鮮の青年のそれのようには、うしろ向きに閉ざされていない。しかし日本の青年にとって未来は、北朝鮮の青年のそれのようにまっすぐ前向きに方向づけられているのでない。」と記述。*1966年??8月23日、日本政府がカルカッタ協定の延長を今回のみとし、1年後に打ち切ることで閣議了解。・*1967年・8月12日、日本赤十字社が帰国申請の受理を締め切る。・8月25日 - 9月23日、日朝両赤十字社によるモスクワ会談。決裂・11月27日 - 、日朝両赤十字社によるコロンボ会談開始。・12月22日、第155次の帰還船を最後に中断。*1968年・1月24日、コロンボ会談が決裂。2月29日、日本赤十字社新潟センターが廃止される。3月31日、国際赤十字の特別代表団が日本から撤収。*1970年・12月5日、モスクワ会談で、「帰還未了者の帰還に関する暫定処置の合意書」「今後新たに帰還を希望する者の帰還方法に関する会談要録」を合意。*1971年5月14日、帰還事業が再開。*1984年・帰還事業が終了。了

2024年11月07日

閲覧総数 125

-

27

「歴史の回想・紀州征伐」治外法権の地、境内都市。 川村一彦

4「治外法権の地、境内都市」中世において、寺領は朝廷も幕府も無断で立ち入ることができない聖域だった。寺院内部への政治権力による警察権は認められず(検断不入、不入の権または守護不入を参照)、たとえ謀反人の捜査といえども例外ではなかった。もちろん軍事力による介入など許されない。また、寺領内では政府の徴税権も及ばなかった(諸役不入)。このような、いわば世間に対する別天地である寺院の境内は、苦境にある人々の避難所(アジール)としての性格を持つようになる。一度寺に駆け込めば、外での事情は一切問われない。犯罪者ですら例外ではなかった。境内は貧富貴賎さまざまな人々が流入し、当時の寺社の文化的先進性と結びついて都市的な発展を遂げる。多くの有力寺社は京都など政治の中枢から遠くない場所にありながら、政治的中立、軍事的不可侵に守られて商工業や金融の拠点として強い経済力を持つようになった。これを「境内都市」(自治都市、宗教都市も参照)という。高野山や根来寺は、典型的な境内都市である。境内都市(けいだいとし)は、日本史上の歴史的概念で、中世(12~16世紀頃)における都市の特徴のひとつを示す。寺院・神社という宗教的施設を中心として成立した都市群を意味する。「境内都市」は、日本史学者の伊藤正敏が指摘して成立しその後支持者が増えている概念だが、伊藤正敏本人は自著で「正直言って(この概念を指摘したのが)なぜ筆者が初めてだったのか理解できない」と述べている。また伊藤は「どうも語感が悪い[2]」として今後別のネーミングに変更する可能性を留保している。この概念が提示される前、寺社を起源とする集落は「門前町(参詣者などを対象とする商業的活動を行う都市)」と思われており、主たる機能は宗教的なものであり経済的機能はそれに従属するものと考えられていた。宗教は経済とは隔絶したものであるという現代におけるイメージもあり、門前町は大きな経済的機能を持つものであるとは考えられていなかった。「境内都市」という概念は、そういう一般的な印象を見直し、寺社を起源とする大集落を政治的・文化的・産業的・軍事的な複合的機能を持つ都市として認識しなおそうという意図をもって提案されたものである。「境内都市」は、もちろん個別に規模は異なるものの、大きなものは10万人以上の人口を持っていたものと考えられている。中世の日本にとって数万人という人口はまさに「大都市」と呼ぶべきものであり、「門前町」という言葉の語感による「小規模な集落」というイメージとは全く異なる。政治的機能境内都市は、大寺院・大神社などの宗教的組織を基盤に置いて成立した都市であり、大きな寺社は日本の中世において朝廷・武家(幕府)とならぶ「寺社勢力」という大きな政治的勢力となっていたことから、境内都市はそれらの寺社の政治権力の中心たる政治的都市という機能を有していた。文化的機能境内都市は、大寺院・大神社などの宗教的組織を基盤に置いて成立した都市であり、大きな寺社は日本の中世において「学究の場」として大きな地位を占めていた。そのため境内都市は、文化的な機能を持つ都市という機能を有していた。この「学究の場」「文化的機能」は、単に宗教的な意味あいであるにとどまらず武術・医学・土木・農業などの実学をも含んでいたことから、境内都市は単なる政治的・宗教的都市であるだけではなく、経済的にも大きな存在として発展する原動力となった。経済的機能境内都市は、そこに集中された学識に基づく実用的な学問と、宗教組織が要請する高度な工業的スキルを持つ職能集団に裏打ちされた、高度な工業的生産能力を持っていたことから、工業生産地としても高い地位を維持していた[4]。また、参詣者の往来も含めた人々の移動の核ともなっていたことから、交易地としても有力な存在であった場所が多いと考えられている。軍事的機能境内都市は、多くの場合、軍事的機能をも併せ持っていた。経済力・軍需産業に基づく強大な軍事力を持っていただけではなく、寺院・神社はしばしば城郭として設計・施工されていた。また、この軍事力を背景として境内都市はしばしば域外権力の支配を受けない独立したアジールとなっていた。 5「惣分」と「惣国」当時の僧侶は大別すると二種類に分けられ、仏法を学び修行する学侶と寺の実務を取り行う行人があった。時代が下るにつれて各寺とも行人の力が増大し、戦国時代の時点では寺院の武力はほとんど行人の占める所となり、寺院の動向も行人らの意思に左右されるようになる。紀北の地侍たちは高野山や根来寺に坊院を建立し、子弟を出家させてその坊院の門主に送り込む行為を盛んに行った。根来寺の主だった行人は、泉識坊が土橋氏、杉之坊が津田氏、また成真院が泉南の地侍中氏など、紀伊のみならず和泉・河内・大和の地侍で構成されていた。これら地侍出身の行人たちが「惣分」という会議を構成し、根来寺の方針を決定していた。地侍(じざむらい)は、室町中期から安土桃山期にかけて見られた侍身分の一種。もともとは、農業を営んでいたり、名主などの有力百姓だった者が、守護大名や在地の国人領主などと主従関係を結び、侍身分を獲得した。「土豪」と呼ばれることもあるが、土豪=地侍ではない。土豪とは広義には、広域を支配する領主や在地の大豪族に対して、特定の「土地の小豪族」、その地域の「在地の小豪族」という意味もあり、その場合は、地侍の主筋になる在地領主も含まれるからである。地侍たちは、侍身分となることで、中央の守護や、在地の国人のような領国支配者の下で小領主となることを指向していたが、支配者から見れば、地侍は在地百姓の有力者に過ぎず、被支配者と見なされがちであった。土一揆の時代には一揆の中核として活躍し、中には、村落から離脱して、自らの地位を武士に特化する地侍もおり、戦国期に入ると、戦国大名やその幕下の大身の国人領主の家臣として系列化された。地侍層は、戦国大名や国人領主から加地子(地代=中間得分)の徴収権を保証される代わりに、家臣となり、戦時には軍役を果たす義務を負った。江戸期の大名・旗本には、このような地侍を出自とする家も少なくない。しかし、大多数の地侍は、侍身分でありながら村落に在住し、村落の指導者としてあり続けた。こうした地侍たちは、安土桃山期の兵農分離(刀狩など)によって郷士や再度、百姓身分に戻り、庄屋・名主・肝煎・番頭など村の指導者としての地位に就くことが多かった。惣村(そうそん)は、中世日本における百姓の自治的・地縁的結合による共同組織(村落形態)を指す。惣(そう)ともいう。中世初期(平安時代後期〜鎌倉時代中期)までの荘園公領制においては、郡司、郷司、保司などの資格を持つ公領領主、公領領主ともしばしば重複する荘官、一部の有力な名主百姓(むしろ初期においては彼らこそが正式な百姓身分保持者)が管理する「名」(みょう)がモザイク状に混在し、百姓、あるいはその身分すら持たない一般の農業などの零細な産業従事者らはそれぞれの領主、名主(みょうしゅ)に家人、下人などとして従属していた。百姓らの生活・経済活動はモザイク状の名を中心としていたため、彼らの住居はまばらに散在しており、住居が密集する村落という形態は出現していなかった。しかし、鎌倉後期ごろになると、地頭が荘園・公領支配へ進出していったことにより、名を中心とした生活経済は急速に姿を消していき、従来の荘園公領制が変質し始めた。そうした中で、百姓らは、水利配分や水路・道路の修築、境界紛争・戦乱や盗賊からの自衛などを契機として地縁的な結合を強め、まず畿内・近畿周辺において、耕地から住居が分離して住宅同士が集合する村落が次第に形成されていった。このような村落は、その範囲内に住む惣て(すべて)の構成員により形成されていたことから、惣村または惣と呼ばれるようになった(中世当時も惣村・惣という用語が使用されていた)。南北朝時代の全国的な動乱を経て、畿内に発生した村落という新たな結合形態は各地へ拡大していった。支配単位である荘園や公領(郷・保など)の範囲で、複数の惣村がさらに結合する惣荘(そうしょう)・惣郷(そうごう)が形成されることもあった。惣荘や惣郷は、百姓の団結・自立の傾向が強く、かつ最も惣村が発達していた畿内に多く出現した。また、畿内から遠い東北・関東・九州では、惣村よりも広い範囲(荘園・公領単位)で、ゆるやかな村落結合が形成されたが、これを郷村(ごうそん)という。なお、関東においては、惣荘や惣郷の存在について確認されていないが、特殊な事例であるが、「香取文書」には、下総国佐原において、それに近いものが存在していたことが書かれている。室町時代には、それまで令制国ごとの軍事警察権の指揮統括者に過ぎなかった守護の権限が強化され、守護による荘園・公領支配への介入が増加した。惣村は自治権を確保するために、荘園領主たる権門、公領領主たる国衙ではなく、現地での実効統治者である守護や国人と関係を結ぶ傾向を強めていった。そして、惣村の有力者の中には守護や国人と主従関係を結んで軍役を担い、武士となる者も現れた。これを地侍(じざむらい)という。惣村が最盛期を迎えたのは室町時代中期(15世紀)ごろであり、応仁の乱などの戦乱に対応するため、自治能力が非常に高まったとされる。戦国時代に入ると、戦国大名による一円支配が強まり、惣村の自治権が次第に奪われていった。中には戦国大名の承認の下で制限された自治を維持する惣村もあった。最終的には、豊臣秀吉による兵農分離(刀狩)と土地所有確認(太閤検地)の結果、惣村という結合形態は消滅し、江戸時代に続く近世村落が形成していったとされるが、惣村の持っていた自治的性格は、祭祀面や水利面などを中心に近世村落へも幾分か継承され、村請制度や分郷下における村の統一維持に大きな役割を果たしたと考えられている。構成員惣村の指導者には、乙名(おとな)・沙汰人(さたにん)などがあった。また、惣村の構成員のうち、乙名になる前の若年者を若衆(わかしゅ)といった。乙名乙名は長老・宿老・老中・年寄とも呼ばれ、惣村の構成員のうち年齢や経験が上位の者があたった。乙名は元々、村落の祭祀を執り行う宮座(みやざ)の代表者をさしていた。しかし、惣村の結合が宮座での儀式を中心として行われていたことから、惣村の指導者を意味するようになり、自主的に選挙で選ばれるようになった。乙名は1人ではなく複数人で構成され、上からの年貢や課役の徴収や用水の統制などの問題の解決に、惣村を代表して調整・交渉などに当たった。乙名になりうるのは、かつての名主層や多くの耕地を保有する者などの有力者たちであった。沙汰人沙汰人は元来、荘園領主や荘官の代理人として、命令や判決を現地で執行する者をさした。荘園公領制の弱体化と惣村の発達に伴い、沙汰人は惣村とのつながりを強めていき、惣村の指導者となることもあった。乙名が惣村の構成員から年功序列で選出されたのに対し、沙汰人は領主・荘官の執行人という職を出自とし、またその地位を世襲していた点で異なっていた。若衆若衆は、惣村の警察・自衛・消防・普請・耕作など共同体の労働の中心を担っていた。また、女性は惣村の構成員には含まれなかった。ただし、死亡した夫の財産を相続した後家(寡婦・未亡人)については、惣村の構成員として認められることもあった。若者組、若中も参照。惣村が形成された当初は、惣村の構成員は乙名のみに限定されていた。時代が経過すると名による支配体制が崩れて、多くの一般百姓(地下人: じげにん)が経済的に自立していったため、これらの地下人も惣村の構成員に加わっていった。惣村の結合の中心である宮座への参加が認められた百姓を惣百姓といい、惣村の構成員とされた。自治惣村の内部は、平等意識と連帯意識により結合していた。惣村の結合は、村の神社での各種行事(年中行事や無尽講・頼母子講など)を取り仕切る宮座を中核としていた。惣村で問題や決定すべき事項が生じたときは、惣村の構成員が出席する寄合(よりあい)という会議を開いて、独自の決定を行っていった。惣村の結合を維持するため、寄合などで惣掟(そうおきて)という独自の規約を定め、惣掟に違反した場合は惣村自らが追放刑・財産没収・身体刑・死刑などを執行する自検断(じけんだん)が行われることもあった。追放刑や財産没収は、一定年限が経過した後に解除されることもあったが、窃盗や傷害に対する検断は非常に厳しく、死刑となることも少なくなかった。なお、中世の法慣習では、支配権を有する領主や地頭などが検断権を持つこととされていたが、支配される側の惣村が検断権を持っていた点に大きな特徴がある(検断沙汰も参照)。荘園領主や地頭などへの年貢は、元々、領主・地頭側が徴収することとされていたが、惣村が成立した後は、惣村が一括して年貢納入を請け負う地下請(じげうけ)が広く行われるようになった。地下請の実施は、領主側が惣村を信頼していることを意味するだけでなく、年貢納入が履行されなければ惣村の責任が強く問われることも意味していた。地下請の伝統は、惣村が消滅し、近世村落が成立した江戸時代以降も承継されていった。惣村は、生産に必要な森・林・山を惣有財産とし、惣村民が利用できる入会地に設定した。惣村の精神的な中心である神社(鎮守)を維持するために神田を設定し、共同耕作することも広く見られた。また、農業用水の配分調整や水路・道路の普請(修築)、大川での渡し船の運営など、日常生活に必要な事柄も主体的に取り組んでいった。連帯・一揆惣村が支配者や近隣の対立する惣村へ要求活動を行うときは、強い連帯、すなわち一揆を結成した。一揆(連合、同盟)は元々、心を一つにするという意味を持っており、参加者が同一の目的のもとで、相互に対等の立場に立って、強く連帯することが一揆であった。惣村による一揆を土一揆(つちいっき)というが、土一揆は15世紀前期に始まり15世紀中期〜後期に多発した。土一揆は、惣村の生活が困窮したために発生したというよりも、自治意識の高まった惣村が、主張すべき権利を要求したために発生したと考えた方がよい。ほとんどの土一揆は、徳政令の発布を要求する徳政一揆の性格を帯びていた。当時の社会通念からして、天皇や将軍の代替わりには土地・物品が元の所有者へ返るべきとする思想が広く浸透しており、これを徳政と呼んでいた。そのため、天皇や将軍の代替わり時には徳政を要求した土一揆が頻繁に発生した(正長の土一揆、嘉吉の徳政一揆など)。また、支配者である守護の家臣の国外退去を要求した土一揆も見られた(播磨の国一揆)。その他、不作により年貢の減免を荘園領主へ要求する一揆もあった。これらは、惣村から見れば、自らの正当な権利を要求する行為であった。戦国時代に入り、戦国大名による一円支配が強化されるに従って、惣村の自治的性格が薄まっていき、土一揆の発生も次第に減少していった。惣国一揆(そうこくいっき)とは、中世後期の日本で、一国規模(またはそれに準じる規模の地域)で支配層が結合して確立した統治共同体(一揆)。加賀・紀伊・伊賀など畿内周辺で展開された。守護や単一の国主を戴かず、一国内の国人・土豪・地侍が結合した惣国を主体とし、検断や半済といった国内の統治を自ら行う、一種の共和制であった。ただし、守護家の中から一揆の意向に忠実な者を名目的な守護に擁立する場合もあった。百姓の自治的村落共同体である惣村が、国人・土豪・地侍を指導者としつつ一国規模で結合し、守護を排除して支配の主体となったものと見るのか、むしろ百姓・惣村との関連性は低く、一国内の国人・土豪・地侍の総体である惣国が守護に代わったものと見るのかという対立があったが、今日では対外的危機において惣国を主体としつつも百姓とも結びついて成立した重層構造であったと考えられている。代表的な事例としては畠山氏の侵攻に対抗した山城国一揆や、三好氏の侵攻に対抗した伊賀惣国一揆などが知られている。 詰まり、実態としては根来寺の看板を借りた地侍の連合による統治だった[14]。地侍らは境内都市根来の富力を背景に和泉南部へと勢力圏を拡大していった[15]。雑賀では、『昔阿波物語』に「主護(守護)はなく、百姓[16]持に仕りたる国にて候」と記されるほどに守護の影響力は薄かった。地侍たちは一揆の結束を武器に、守護の支配を排して自治を行った。これを「惣国」と呼ぶ。雑賀惣国の範囲は海部郡から名草・那賀郡の一部にまで及んだ。

2024年11月09日

閲覧総数 74

-

28

「歴史の回想・奥羽仕置」秀吉の前に降伏。 川村一彦

天正17年(1589年)2月、氏家吉継は岩出沢から米沢に出て、伊達政宗に出兵を請うた。政宗は湯山隆信、中目兵庫頭ら大崎の家臣に内応を誘い、合戦との前後は不明だが3月24日までに一迫刑部を寝返らせた。最上義光は2月12日に娘を大崎に嫁がせる約束をした。 2月、蘆名氏が伊達氏に対する攻勢を強め、小手森城主が相馬氏に寝返るなど、伊達もまた周囲に相馬・最上・蘆名といった敵を抱えて思うように戦力を集中できない状況にあった。 伊達政宗の母義姫は最上義光の実妹であり、伊達・最上両家の潰し合いを防ごうと和議を働きかけた。その働きにより、4月16日に伊達と大崎の間で和議が整った。 義隆が呑んだ三か条の条件は、大崎は今後伊達の「馬打同然之事」、すなわち伊達軍の一員として戦うこと、山形(最上義光)と縁辺を切り当方(伊達政宗)と縁約すること、氏家派に敵対しないことである。 切ったり結んだりする「縁」は、上述の婚約のこととされるが、もう少し漠然とした同盟関係と解する説もある。 しかし、伊達と最上の和睦はならず、5月に伊達家臣泉田重光を大崎氏から最上氏が引き取り人質とすることで和睦を結んだ。 しかしこの後も、大崎に叛いた氏家吉継と富沢貞運の処遇について折り合いがつかず、大崎義隆が正式に誓詞を送ったのは6月にずれこんだ。 この月、伊達政宗は南に向かって進発し、摺上原の戦いで蘆名氏を滅ぼした。この戦いには大崎の鉄砲隊・最上の軍勢も参加した。 蘆名氏の脅威を取り除いた伊達氏は大崎氏への圧力を強め、家臣を寝返らせようと働きかけ、12月には大崎攻めの計画を練るよう家臣に命じた。 滅亡 しかしこの時期、外部からはさらに大きな勢力が奥羽に近づいていた。天下統一を目前にした豊臣秀吉である。 天正17年(1589年)の8月に、秀吉の意を受けた上杉景勝が、万事をなげうち上洛すべきだと勧める書状を大崎義隆に出した。 大崎が応じずにいたところ、天正18年(1590年)6月に伊達政宗が小田原攻めの最中にある秀吉のもとに参陣した。 7月5日に小田原城の北条氏直が降伏し、秀吉は北上した。大崎義隆は秀吉のもとに宿老を遣わし、この使者は宇都宮で秀吉の宿営に着いた。 8月に会津黒川城に進んだ秀吉は、このときまで参陣しなかった諸大名を取り潰す奥州仕置を実施した。使者を出すだけで本人が出てこなかった大崎氏も、取り潰されることになった。 奥州仕置の実施のため、蒲生・伊達両軍が大崎領に入り、まず8月18日に中新田城を捕り、その後は古川城、岩手沢城を接収した。 この間に義隆は石田三成の指示で上洛することとなり、19日に小野田城に移り、南陽から最上領を経て京都に着いた。 義隆は石田三成を介して所領の回復を求めた。そのかいあってか、同じ年である天正18年(1590年)12月18日には、本知行を検地の上、三分の一を宛うという朱印状を豊臣秀吉から得た。 だがこの間に、大崎領では新領主に対する反乱、葛西大崎一揆が勃発していた。義隆は反乱続行中の旧領に向けて帰ったようだが、結局領地を取り戻すことはできず、秀吉は改めて大崎・葛西領を伊達政宗に与えることを決めた。 滅亡後 この後の大崎義隆の行方については、断片的なことしかわかっていない。大崎左衛門あるいは大崎左衛門尉なる人物が蒲生氏、上杉氏に属したことが史料に見える。多くの歴史学者は、この人物が左衛門佐だった大崎義隆だと考えている。 大崎左衛門は、文禄2年(1593年)2月に石田正継(石田三成の父)に宛てて自筆と思われる書状を書いた。 書状で義隆は、千本(おそらく京都の千本)に宿舎をとってもらったことに対する礼を述べた。それから小西行長の無事、明が朝鮮に加勢したこと、石田三成の在陣について感想を述べ、渡海して三成の様子を知りたいと書いた。 石田三成は大崎氏に同情的でその御家再興を支援していた形跡があるものの、再興は実現しなかった。 同じ年、秀吉は第2次晋州城攻防戦の包囲陣に加わるべき軍勢を指示し、その中に蒲生氏郷の一手として大崎義隆に10人の手勢で従軍することを命じた[32]。兵力は少ないが、秀吉から直接指令を受けているから、蒲生家には客分のような形で属していたのであろう。しかしこの時には明・朝鮮との和平交渉が進んでおり、5月20日に明国の勅使に無礼をしないよう諸大名が連名で誓った。大崎義隆もその誓紙に署名して花押を添えた。 結局、蒲生・大崎らは渡海しなかったようである。

2024年11月29日

閲覧総数 73

-

29

「安国寺恵瓊の群像」信長の死から清洲会議まで。 川村一彦

信長の死から清洲会議まで 詳細は「本能寺の変」および「山崎の戦い」を参照 天正10年(1582年)6月2日、主君・織田信長が京都の本能寺において、明智光秀の謀反により自害した(本能寺の変)。このとき、秀吉は事件を知ると、すぐさま清水宗治の切腹を条件にして毛利輝元と講和し、備中から京都に軍を返した(中国大返し)。 6月13日、秀吉は山崎において明智光秀と戦った。この戦いでは、池田恒興や丹羽長秀、さらに光秀の寄騎であった中川清秀や高山右近までもが秀吉を支持したため、兵力で劣る光秀方は敗北し、光秀は落ち武者狩りにより討たれた(山崎の戦い)。秀吉はその後、光秀の残党も残らず征伐し、京都における支配権を掌握した。 6月27日、清洲城において信長の後継者と遺領の分割を決めるための会議が開かれた(清洲会議)。織田家重臣の柴田勝家は信長の三男・織田信孝(神戸信孝)を推したが、明智光秀討伐による戦功があった秀吉は、信長の嫡男・織田信忠の長男・三法師(後の織田秀信)を推した。 勝家はこれに反対したが、池田恒興や丹羽長秀らが秀吉を支持し、さらに秀吉が幼少の三法師の後見人を信孝とするという妥協案を提示したため、勝家も秀吉の意見に従わざるを得なくなり、三法師が信長の後継者となった。 信長の遺領分割においては、織田信雄が尾張国、織田信孝が美濃国、織田信包が北伊勢と伊賀国、光秀の寄騎であった細川藤孝は丹後国、筒井順慶は大和国、高山右近と中川清秀は本領安堵、丹羽長秀は近江国の滋賀郡・高島郡15万石の加増、池田恒興は摂津国尼崎と大坂15万石の加増、堀秀政は近江国佐和山を与えられた。 勝家も秀吉の領地であった長浜12万石が与えられた。秀吉自身は、明智光秀の旧領であった丹波国(公式には秀吉の養子で信長の四男の羽柴秀勝に与えられた)や山城国・河内国を増領し、28万石の加増となった。これにより、領地においても秀吉は勝家に勝るようになったのである。 安芸武田氏の成立 安芸武田氏は5代武田信光の時代の承久3年(1221年)に起こった承久の乱の戦功によって鎌倉幕府より安芸守護に任じられたことから始まる。 任命当初は守護代を派遣していたが、後に7代武田信時の時代に元寇に備えて安芸国に佐東銀山城を築き本格的な領土支配に乗り出すようになった。 元弘3年/正慶2年(1333年)鎌倉幕府が滅亡した時には10代武田信武は幕府の六波羅に味方しており、建武の親政において後醍醐天皇方となった甲斐守護・武田政義の後塵を拝した。 しかし、南北朝時代に武田政義が南朝方であったのに対し、信武は北朝側の足利尊氏に属して戦功を上げ、甲斐国と安芸国の両守護に任命され、信武の子・武田信成が甲斐守護、武田氏信が安芸守護を継承した。 この氏信が安芸武田氏の初代となる。ただし、近年の研究では信武が本来所持していた安芸守護と伊豆守の官途名を継承したのは氏信であったことから、甲斐武田氏の武田信成は庶子であり、安芸武田氏(後の若狭武田氏)の方が武田氏嫡流であったとされる。 しかし氏信は応安元年(1368年)に幕府によって守護職を解任され、以降は安芸守護職は今川氏や細川氏等の足利一門が担ったが、安芸武田氏自体は銀山城を中心とした分郡守護として存続している。 武田信繁まで分郡守護の家として足利将軍家に仕え、信繁の嫡男である武田信栄は、若狭守護となったのを機会に安芸から若狭に武田氏の本拠地を移した。 戦国時代の安芸武田氏 応仁の乱の最中の文明3年(1471年)1月、武田信繁の四男で代官として安芸分郡を治めていた武田元綱が兄である若狭武田氏の武田信賢から独立する。 安芸武田氏と西軍の周防守護大内氏とは対立関係にあり、応仁元年(1467年)に始まった応仁の乱でも東軍方について参戦したが、元綱は大内氏の圧力に屈し西軍に転じた。 その後、若狭武田氏と和解したが、元綱の子の武田元繁も、足利義材を奉じた永正5年(1508年)の大内義興の上洛に際してこれに属し、第11代将軍足利義澄方であった若狭武田氏と決別した。しかし、永正12年(1515年)、大内義興が元繁を帰国させると尼子氏らと組んで大内氏に対抗した。 安芸武田氏9代武田信実の時代、天文10年(1541年)に大内氏の命を受けた毛利元就によって銀山城は落城し滅亡した。 戦国時代末期から安土桃山時代にかけて毛利氏の外交僧として活躍した安国寺恵瓊は、信実の従兄弟である武田信重の子にあたるとされ、安芸武田氏の中で唯一後世に著名な人物である。 江戸時代前期、朝廷や徳川将軍家、諸侯の診療にあたった武田道安も、安芸武田氏の流れをくむとされる。 また、光和の庶子である武田小三郎は毛利氏に従い、以降代々仕えた。毛利氏の防長移封に従ったため、周防武田氏と称している。 毛利氏の家臣録である萩藩閥閲録によると、高杉氏が提出した家譜録では高杉晋作の祖先は備後国高杉城主の高杉小四郎春時とされ、安芸武田氏庶流の祝氏を名乗り、後に高杉と名字を変え、初代:春時 → 春光 → 春貞 → 就春 → 春俊 → 春信 → 春善 → 春明 → 春豊 → 春樹 → 春風(晋作)と続いた。

2024年12月06日

閲覧総数 98

-

30

『嘉吉の乱」 関東政策と大名家への介入

関東政策と大名家への介入✿ 享徳4年に享徳の乱が発生、関東管領上杉房顕・駿河守護今川範忠・越後守護上杉房定らを出陣させ、幕府軍は鎌倉を落とし、成氏は古河に逃れて古河公方を名乗った。✿ 関東は膠着状態となり、長禄2年(1458年)に異母兄の政知を鎌倉公方として下向させたが、政知は鎌倉へ入れず堀越に留まり、堀越公方となる。✿ また、義就が上意と称して度々大和に軍事介入したため、次第に疎遠となり、長禄3年(1459年)に政久が赦免され、政久が死去した後は弟の政長が勝元に擁立され、宗全も復帰したため、長禄4年(1460年)に家督を義就から政長に交代させた。義就は抵抗したが、寛正3年(1462年)に吉野へ逃れた。✿ 長禄2年、不知行地還付政策で寺社本所領の回復及び守護と国人の繋がりの制限を図ったが、それが原因の1つとなり甲斐常治と斯波義敏が越前で長禄合戦を引き起こした。義敏は享徳の乱鎮圧のために関東への派兵を命じられたものの、それを拒絶して越前守護代であった常治の反乱の鎮圧を行ったため、義政は抗命を理由に斯波氏の当主交代を行い、義敏の子松王丸(義寛)へ当主を交代させた。✿ 長禄合戦は常治が勝利したが、直後に常治も没し、関東派遣は見送られた。✿ 赤松氏は則尚が宗全に討たれた後も復帰を狙っていたが、長禄元年(1457年)12月に長禄の変で後南朝から神璽を奪還、この時は吉野の民に奪い返され失敗したが、翌2年3月に再び神璽を奪い、8月30日に朝廷に安置された。義政はこの功績で10月14日に赤松政則を北加賀の守護に任命、赤松氏を復帰させた。✿ 8月9日に宗全が赦免されているが、これは勝元と相談の上で行った懐柔策とされる。✿ 琉球使に対する外交儀礼✿ 文正元年(1466年)7月28日に琉球国王の来朝使者である芥隠承琥が足利義政邸で直接に謁見されており、庭先に席を設けて、その上で三拝した。✿ 礼物も「進物」と呼ばれていた(『斎藤親基日記』)(『蔭凉軒日録』)。

2023年07月29日

閲覧総数 76

-

31

「幕藩一揆の攻防」17、農民増税の愁訴を無視し処罰「摂津国河内国延享2年一揆」

17、農民増税の愁訴を無視し処罰「摂津国河内国延享2年一揆」「摂津国河内国延享2年一揆」勘定奉行神尾春央の上方巡見を契機に年貢増備策に対して、幕領村々はその撤回を求めて幕府に願い出た。ついに摂津・河内の農民は朝廷に愁訴した一揆。年貢減免を求めて摂津・河内、大和、和泉、播磨の幕領村々は代官、大坂町奉行所、京都所司代等に訴願を繰り返したがすべて却下された。1745年(延享2)4カ国幕領の内摂津・河内の三郡の農民は朝廷の内大臣、武家伝奏に幕府に斡旋を愁訴、2万余りの農民がその門の前に押しかけた。結局農民の願いは聞き入れられず、愁訴の首謀者は処罰、朝廷への愁訴を教唆した代官元締は死罪となった。 *「神尾春央」(1687~1753)江戸中期の幕臣、勘定奉行。若狭の守、下嶋為政の次男。神尾春政の養子となり、1701年養父の跡を継ぐ(200俵)以後奥向きの勝手御用を務め、1736年に勘定吟味役に昇進した。その翌年は勝手方の勘定奉行にとなり、勝手掛け老中松平乗邑の下で年貢増備を推進した。1744年(延享元年)には自ら畿内、中国筋に赴き、有毛検見法、田方木綿勝手作仕法などの新仕法の導入をして年貢の大増微を行ったが、翌年4月に大坂周辺幕領農民の堂上方へなど出訴など、民衆の反発を招いた。後年、本多利明も、「神尾氏が日、胡麻の油と百姓は絞れば絞るほど出るもの成りといへり、不忠不定というべし」と痛烈に非難している。松平乗邑失脚の翌年、1746年勝手方に関わる権限を縮小された。なお勘定奉行の地位にあり、年貢増微を指令し続けた。 *「松平乗邑」江戸中期の大名、享保の改革期の老中。徳川普代の大給松平家に生まれる。乗春と奥平昌能の娘との子。1690年(元禄3)遺領6万石を継ぎ肥前の唐津藩主になる。伊勢国亀山、山城国淀と領地を移される。1722年大坂城代に就任し、左近将監を名乗る。翌年、老中となり。下総国佐倉藩に移される。8代将軍徳川吉宗の信任厚く、享保の改革後期の1737年に勝手掛老中に就任。勘定所官僚や代官たちを率いて幕府財政の再建に取り組みが、その強引な年貢増微や規制強化政策により、社会諸階層から反発を招き、1745年9月に吉宗が将軍職を引退すると、翌月に老中を免職、蟄居させられた。 ※「摂津国・河内国延享2年一揆」1745年(延享2)摂津・河内・大和・和泉の4カ国にまたがる2万人余りの農民が年貢減免を求めて、幕領の村々は大坂町奉行所、京都所司代等に訴願を繰り返した。大坂城下は幕領が多く藩政とは違った農民一揆の形になる。幕臣勘定奉行神尾春央の上方巡見を契機に年貢の増微に、幕領の村々は不満と挽回を求めて大坂町奉行から京都所司代まで押しかけ愁訴した。愁訴された所管外の直訴に戸惑った大坂町奉行に京都所司代は、農民の直接の愁訴に困惑した。結局その願いは聞き入れられず、愁訴の首謀者は処刑され、愁訴を示唆した代官所の役人は死罪になった。摂津・河内・和泉・大和の百姓の一揆が起きた原因は、勘定奉行の神尾春央の農民政策の失策であり、上司の将軍吉宗の松平乗邑の年貢増微の強化と強引さが、社会諸階級から大きな反発を招き、吉宗の死後、失脚した。

2023年08月14日

閲覧総数 139

-

32

「後北条氏一族の群像」氏綱と河東の乱。 川村一彦

7、「氏綱と河東の乱」「河東の乱」(かとうのらん)とは、戦国時代の天文6年(1537)から天文14年(1545)までの間に、駿河国(静岡県中部および東部)で起こった駿河の今川氏と相模国の北条氏との戦いである。河東一乱とも呼ばれる。「河東」は争奪の対象となった富士川以東の地域を、戦国時代に武田家、今川家、北条家の三国が隣接していた富士川から黄瀬川までの一帯を三家は河東郡と呼称したのが始まりだが、公的には河東郡という郡は存在せず(公式には駿東郡と富士郡の一部)、当事者である三家が必要上呼称していた。今川氏と伊勢盛時・北条氏綱父子今川義忠の死後に発生した家督争いは、義忠の遺児である龍王丸(後の今川氏親)を後見していた室町幕府官僚出身の伯父・伊勢盛時(北条早雲)によって納められ、その功績で駿河国富士郡下方地域を与えられ、駿東郡南部にあった興国寺城に入った(異説あり)。その後、盛時は伊豆国を平定し、更に相模国・駿河国の国境地域を支配していた大森氏を破って小田原城を手に入れた。盛時は立場的には氏親の家臣であり氏親を「屋形様」と仰いでその軍事作戦に従事しているが、伊豆国及び大森領制圧は盛時独自の軍事行動であったと内外からは認識されていた。また、大森氏は駿河国駿東郡の北部を支配していたものの相模を支配していた扇谷上杉家と主従関係を結んでいたため、その地域には長く今川氏の影響力が及んでいなかった。このため、富士郡や駿東郡南部に関して今川氏は盛時よりも上位権力者としての権限を行使できるが、伊豆国および駿東郡北部では盛時が排他的な支配権を確立して今川氏は上位権力にはなり得なかった。こうした二重構造は、盛時自身の意識は別として、伊勢氏を自らの被官とみなす今川氏と伊豆一国を支配する今川氏と対等の存在と意識する盛時の家中との間で認識のずれとなって現れる。永正16年(1519年)、伊豆・相模両国の支配を確立していた伊勢盛時が死亡して息子の氏綱が継ぐと血縁関係に由来する両氏の主従関係が崩れることになる。その頃、今川氏親は甲斐の武田氏と抗争を続けており、永正17年(1520年)に甲斐に侵攻した。ところが、それまで甲斐遠征に従軍してきた伊勢氏は従軍を拒絶する姿勢を示した。また、大永5年(1525年)には北条氏綱(大永年間初頭に北条氏と改称)が武田氏と和睦をして直ちにその武田氏と開戦するという不可思議な行動に出ている。これは、今川氏の家臣としての武田氏との抗争からは離脱する一方で、伊豆・相模の支配者として武田氏とその支配を争っていた津久井城を確保するために戦端を開いたと理解できる。一方、今川氏親も、軍事行動への参加を拒否して自立を強める氏綱に対して父・盛時に与えた富士郡などの所領を安堵しなかったとみられている。第1次河東一乱その結果、東国においては今川氏と北条氏と武田氏が三つ巴の抗争を続けた。しかし、大永6年(1526年)に北条氏とともに駿東郡に侵入した武田軍を撃退したのを機に武田氏との抗争は収束して氏輝期に向かっていく。これに対して北条氏は享禄3年(1530年)と天文4年(1535年)に甲斐に出兵している。武田氏はこれに対抗するために武蔵国において北条氏と対峙していた扇谷上杉家との同盟を図り、上杉朝興の娘が甲斐国守護武田信虎の嫡男・晴信(信玄)の室となるが間もなく死去している。今川氏では今川氏輝死後の後継者争いの花倉の乱を制し、天文5年(1536)に当主となった今川義元は翌天文6年(1537)2月に武田信虎の娘である定恵院を正室に迎え、甲駿同盟が強化された。北条氏は甲相国境において武田方と抗争していたため、甲駿同盟の成立を駿相同盟の破綻とみなした北条家当主の氏綱は、2月下旬に駿河へ侵攻する。義元は軍勢を出して氏綱の軍勢を退けようとしたが、氏綱は富士川以東の地域(河東)を占拠した。氏綱は、今川家の継承権争いで義元と反目していた遠江(静岡県西部)の堀越氏(氏綱娘が堀越貞基室)、井伊氏等と手を結び、今川を挟み撃ちにした。これによって義元の戦力は分断されてしまい、信虎と上杉朝興は義元に援軍を送ったものの河東から北条軍を取り除くことは出来なかった。しかも、上杉朝興は4月に急逝して幼少の朝定が継承した混乱に乗じて、氏綱は兵を扇谷上杉家の本拠である河越城に向けてこれを攻め落としてしまった。今川・扇谷上杉両家は勢力圏を縮小させてしまい、連合軍の大敗に終わったと言える。天文10年には甲斐で武田信虎が駿河へ追放され、嫡男の晴信が当主となり信濃侵攻を開始する。相模でも氏綱が死去し氏康が家督を継承。氏康は河東における今川氏との対峙と平行して北関東への進出を企図し、利害が一致した武田北条間で甲相同盟が成立している。

2024年03月28日

閲覧総数 62

-

33

「結城氏一族の群像」白河結城氏。 川村一彦