カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

フリーページ

カテゴリ: 大川 充夫

さて、競馬界、特に地方競馬は売り上げ好調です。

中でも好調な高知競馬から、今年に入って、一日の売り上げレコード更新というお知らせが連続で出されました。

先週水曜日にあたる1月27日、

13億8487万100円

の売り上げを記録し、それまでのレコードを更新したのですが、その塗り替えられる前のレコードもわずか一週前の1月20日に記録した12億円余りという数字で、今年に入って高いレベルでのレコード更新を連発したのです。

この他にも、一日の売り上げが10億円を超える日が幾日もあり、個人的に、開催日ごとに高知競馬の売り上げを見るのが楽しみになっています。

SNS上では、かつて売り上げが全くふるわず、非常に厳しい状況にあった時期から懸命に高知競馬を応援し支援し続けてきた方々が、この好況を驚きつつも喜ぶ書き込みが見られ、それらを見るにつけ、本当によかった、めでたいことだと嬉しくなります。

が、一方で、この好況を、少し苦い気持ちで眺める自分がいるのにも、気づかずにはいられないのです。

わたしが競馬実況の仕事をはじめたのは、1997年。北関東・栃木県の宇都宮競馬場と足利競馬場においてでした。

ちょうど地方競馬の売り上げが年々下がり続けた時期で、宇都宮や足利では賞金・手当の減額が相次ぎました。

(足利競馬場ゴール板)

(宇都宮競馬場ゴール板)

97年当時、宇都宮競馬で一日の売り上げが1億円を下回ることはなかったと記憶していますが、売り上げ減少には歯止めがかからず、数年後には大台を割り込む日が出るようになり、やがて一日7000万円台、6000万円台ということも珍しくなくなると、存廃問題が公に議論されるようになります。そして、

2003年3月、足利競馬廃止。

2005年3月、宇都宮競馬廃止。

これに前後して全国でいくつもの地方競馬場が廃止となりました。いずれも売り上げ不振によるものでした。

売り上げがふるわない・収益が上がらないことを理由に廃止された競馬場を、中からも外からも見てきたわたしは、これ以上、売り上げ不振で廃止になる競馬場を見たくないと本当に心の底から思っています。

ですから、高知をはじめ、多くの競馬場で売り上げが好調なのを見て、悪い気持ちになることは全くないハズなのです。

なのに、この苦い気持ちは何なのか。

宇都宮競馬の晩年、この売り上げ低下をなんとか食い止められないか、間違っても廃止などということにならないよう、何かできないか、というので、ファン中心の有志会議というものを開いたことがあります。

競馬場や競馬を主催する栃木県に「なんとかしてくれ、何かしてくれ」と言うだけではなく、自分たちにも何かできないか、自分たちも何かするべきだろう、という想いを持った方々が集まってくれました。

何かできることはないか?

話し合った結果、宇都宮競馬は情報が足りない、情報誌を作ろう、ということになりました。

ええとですね、情報があれば馬券が売れるのか、ということを精査してはいないのです。

もうこれは、あくまで感覚というか、そんな気がするというレベルの話で。

当時はインターネット環境も今ほど華やかというか、あって当たり前という状況ではなく、まあそりゃそうで、まだスマホ前の世の中でしたし、そもそも馬券のネット投票システムも黎明期とまでは言いませんが草創期で、在宅投票システムといえば「電投」だったのですよ。

ご存知ですか?「電投」という言葉を。「電話投票」のことですよ。そしてもちろんこの「電話」はスマホじゃありません。

この有志会議の呼びかけはネットを通しておこなわれたわけで、集まった方々はネット環境にあったんですけども、でも情報誌は紙にしよう!ということに、話し合いの結果、落ち着きました。というより、紙じゃなきゃダメだ!ということになった。

宇都宮競馬場に来るおじちゃんたちが、おウチでインターネットやってるとは思えない。

紙だな、紙!紙で作って手渡しだな! と。

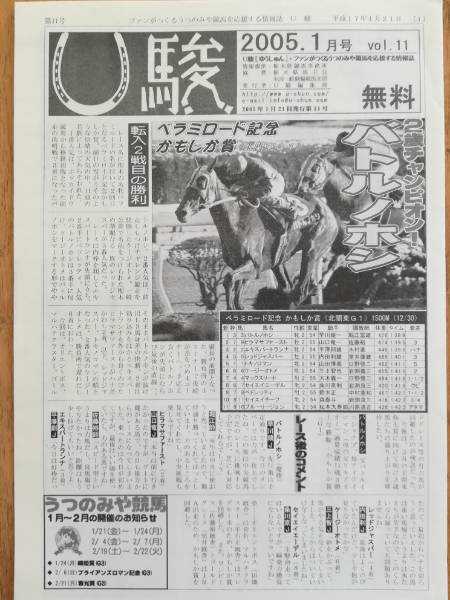

(「ファンがつくるうつのみや競馬を応援する情報誌 U駿」)

下は当時20歳前の学生くんから、上は競馬場のベテラン職員さんまで、全くのファンからライターとして活動する方から、実況アナウンサやら何やら寄せ集めの集団は、競馬場事務所と交渉し相談し、存在そのものを競馬場公認のものとしてもらい、印刷機と紙とインクを競馬場に提供してもらうことにも成功しました。

試作品を主催者に提出し、発行許可を得て第1号は2004年春。以下、月刊のペースで作り続けた情報誌は、しかしたった1年で廃刊となってしまいました。競馬場がなくなってしまったからです。

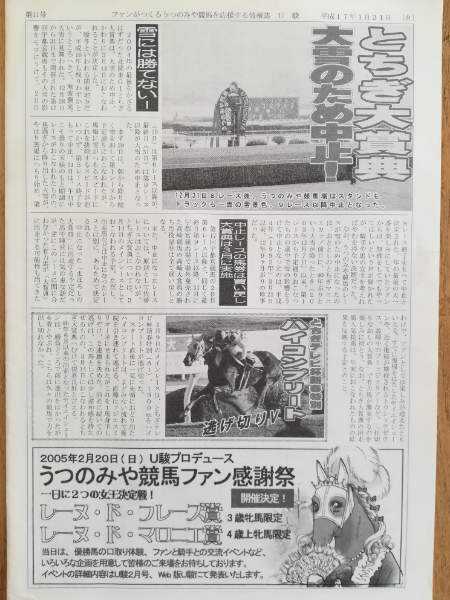

(04年の大晦日は大雪だった)

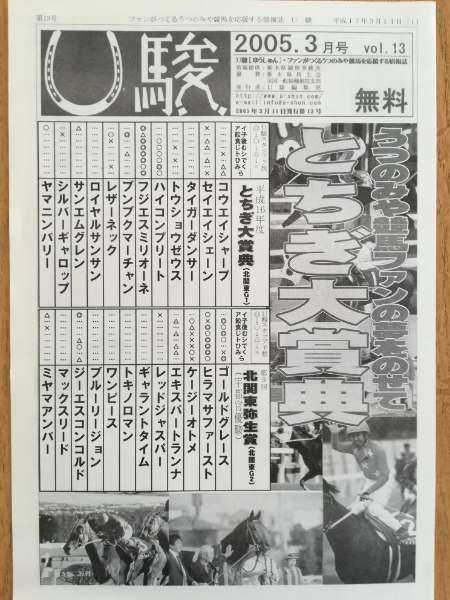

(仕切り直しのとちぎ大賞典、情報誌の最終号ということもあり、予想印も打ったりした)

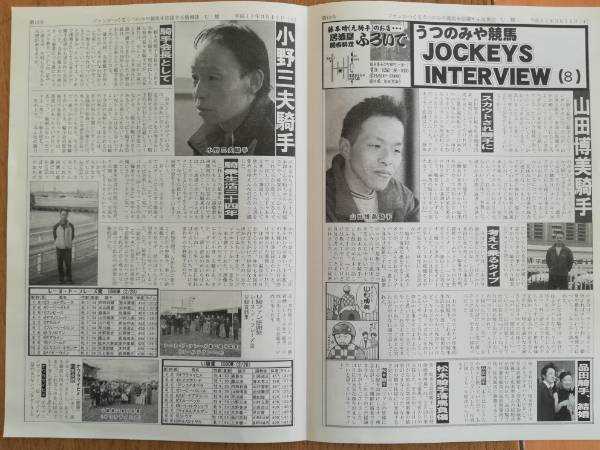

(ジョッキーインタビュー。廃止直前の段階で現役だった騎手には全員話を聞いた)

製作メンバーの一人いわく「実用一辺倒」という紙面は、競馬週刊誌やスポーツ紙の模倣と言ってよく、主なレースのレース記事と調教師・騎手コメント、ジョッキーインタビューなどで構成されています。それだけだと無愛想なので、腕に覚えのあるメンバーがマンガを描いたりもしました。

編集部の活動は、情報誌の製作・配布にとどまらず、主催者の理解を得てイベントをおこなったこともありました。

が、そうした活動は、結果的に全く、競馬場の存続に寄与することはなかったわけです。

廃止になる競馬場、廃止がささやかれる競馬場、廃止の危機に瀕する競馬場を見るたびに、わたしはこの無駄になった情報誌作りを思い出し、どうすれば、何をすれば、宇都宮競馬は廃止をまぬかれることができたのか、あるいは何をしても無理な話であったのか、という不毛なことを考えてきました。

そしてここ数年は決まって、あと何年、赤字覚悟で存続していれば浮上できたのか、ということも考えずにはいられないのです。

現在、売り上げ快進撃を続ける地方競馬を見るにつけ、嬉しいのと同時に、少し、ほんの少しではあるのですが苦い思いを抱くのは、

「自分たちの活動は無駄だった」

という無念さと、

「あとほんの何年かの辛抱だったんじゃないか」

という、解答を見てから問題を見直すのに似たバカバカしさとを感じてしまうからなのでしょう。

我々の競馬場を潰させない!という意思を持ち続け、実際的に活動してきた方々の想いと努力が報われ、売り上げ好調に沸く競馬場を見ると、ほんの少し苦い思いを抱くとともに、そうした方々が苦い思いを味わうことなく今を喜ぶことができて、本当によかったと思うのです。

(在りし日の宇都宮競馬 今回使用した写真の一部は、原山実子さま、M.N.さまご提供のものです)

まあコレを言っては何ですが、危機感を持って作ることにした情報誌でしたが、一旦作り出してしまうと、編集会議と称して集まって飲み食いしたり、取材のために厩舎地区へ出入りして関係者の話を聞き集めるのは、楽しい経験でした。

わたし以外の編集部のメンバーも、純粋に楽しんだと思います。

うん、アレは確かに面白かったな。

サークル活動みたいなもんだもんな。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2021年02月01日 14時07分48秒

[大川 充夫] カテゴリの最新記事

-

カッコイイ動画に出たりしました 2021年07月19日

-

難読馬名架空実況動画に出演しました 2021年07月05日

-

第64回百万石賞 〜ハクサンアマゾネス… 2021年06月21日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.