カテゴリ: カテゴリ未分類

草蒿寺跡には「兼好法師終焉の地」の石碑が建ち、森の奥には「南朝忠臣兼好法師」と刻まれた顕彰碑と、木々に囲まれた塚があります。

遺跡地は東西20m、南北30mの平坦な雑木林で、高さ1.2mの遺跡碑が中央に建てられ、碑の前に土石がすこし高く積み上げられていて、これが兼好の塚と言われてます。

遺跡碑の奥に兼好塚があります

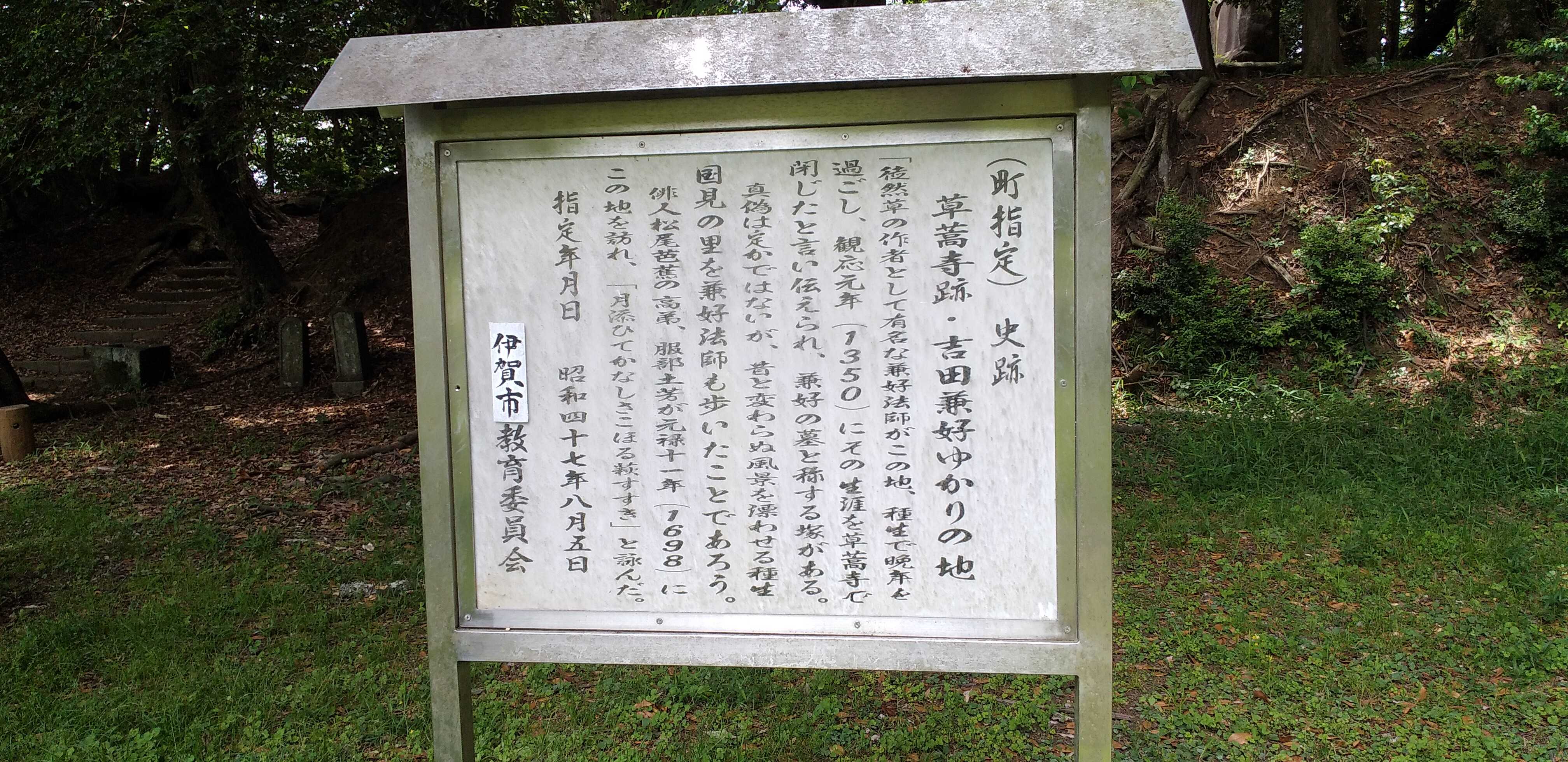

種生の国見山は、『徒然草』の作者として有名な兼好法師が晩年を過ごした地として広く知られています。幼少より和歌や文芸に秀でていた兼好は出家し、兼好法師と名乗って諸国を巡り歩きました。晩年はかねて相愛であった小弁の局の父、橘成忠の招きでこの地に庵を開き、余生を送る傍ら、徒然草を執筆したといいます。

また、公園内には松尾芭蕉の高弟・服部土芳が1698年にこの地を訪れた時に詠んだ

《月添いて かなしさこほる 萩すすき》の句碑が建っています。

その奥には梅林がありますが、近年鹿の食害がひどいので柵が設置されています。

元禄期に京都の公卿篠田厚敬がこの地を訪れ、篠田厚敬稿「種生伝」、土佐光成筆「兼好画像」、頓阿・弘融・兼好の和歌色紙などを寄付しましたが、現在は常楽寺に残されています。絹本著色兼好法師画像は三重県の文化財に、兼好塚と草嵩寺跡は市の史跡に指定されています。

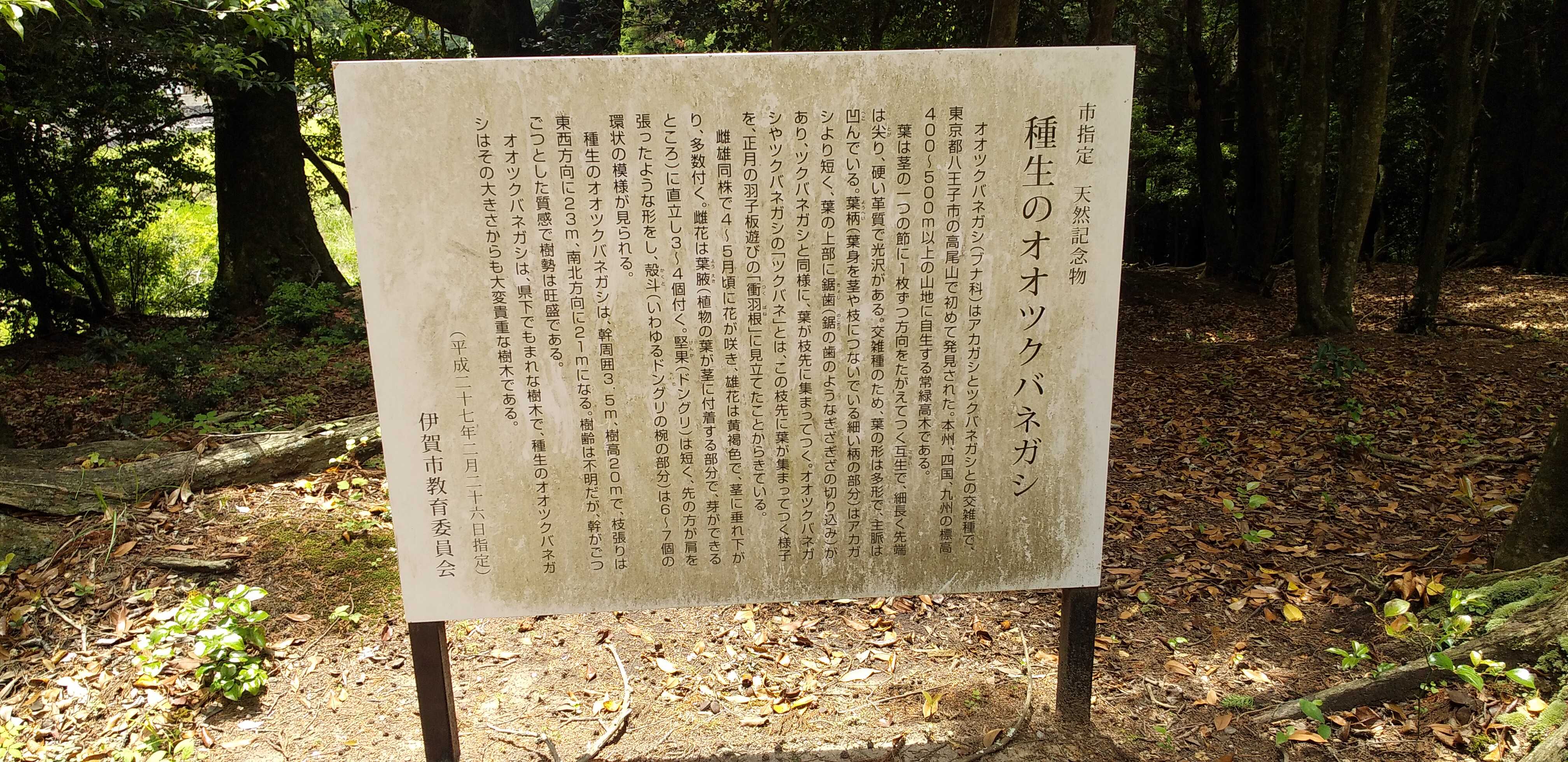

また塚の近くにある「種生のオオツクバネガシ」は伊賀市指定天然記念物で樹周囲3.5m、樹高20mで枝張りは東西方向に23m、南北方向に21mになり樹齢は不明ですが樹がゴツゴツした質感で樹勢は旺盛です。県下でもまれな樹木でその大きさからも大変貴重な樹木です。

没年は正平5年4月8日(1350年5月14日)ともされ、また異説として観応元年2月15日に兼好が伊賀国名張郡国見山にて死去したとする記事を載せていることからこの日とする説もあったが、これらの日付以降の活動を示す史料が複数指摘され、その中でもっとも遅いものとして1352年8月の『後普光園院殿御百首』奥書に名前がみえることから、現在の通説ではこの年以後と考えられている。

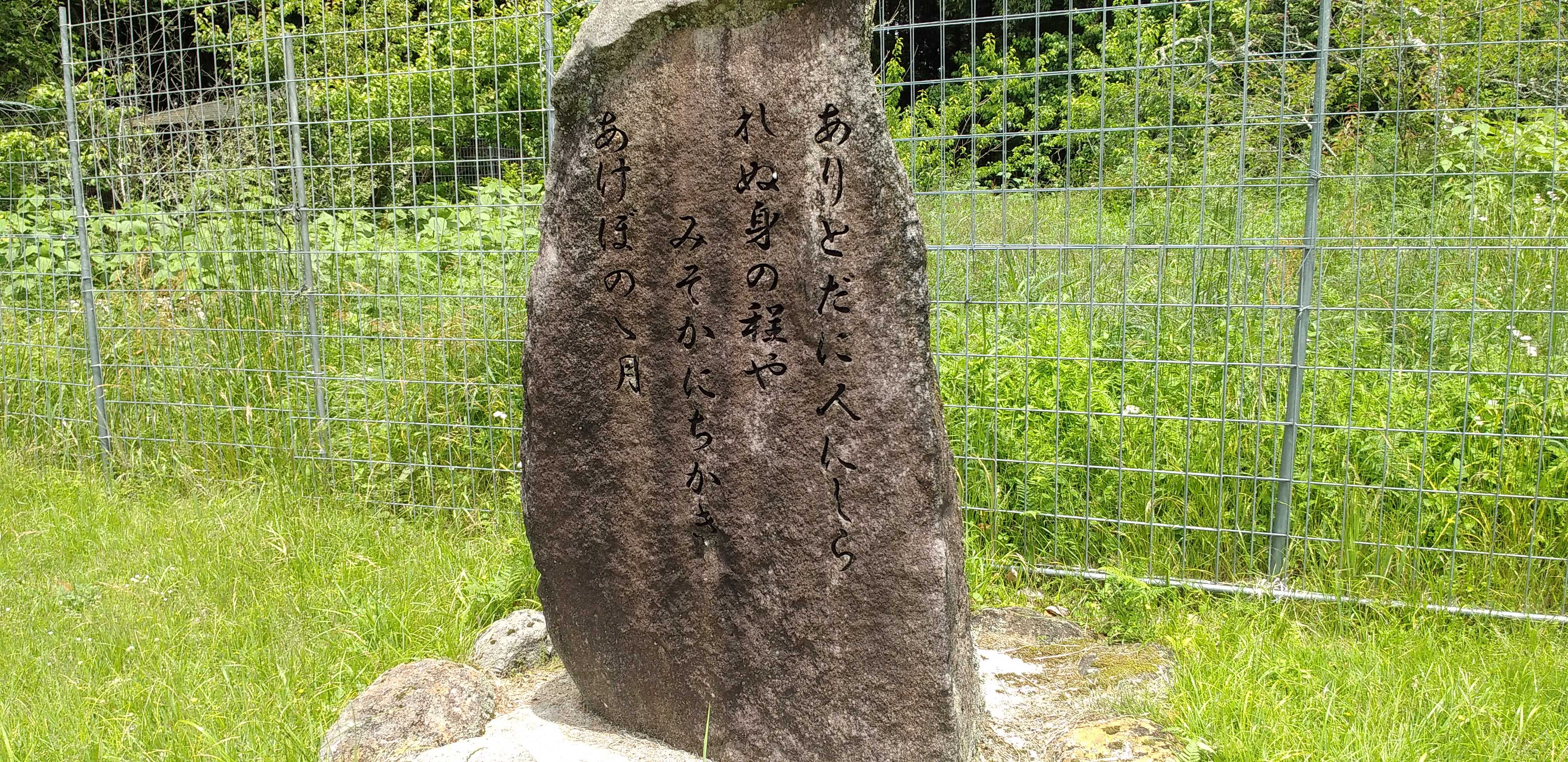

兼好法師「ありとだに ひとにしられで身の程や みそかにちかき 有明の月」の歌碑です。

しかし「あけぼの々月」と刻まれています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.