内田吐夢の著作権論

以下、彼の自伝より引用します。

////////////////////////

著作権の正体

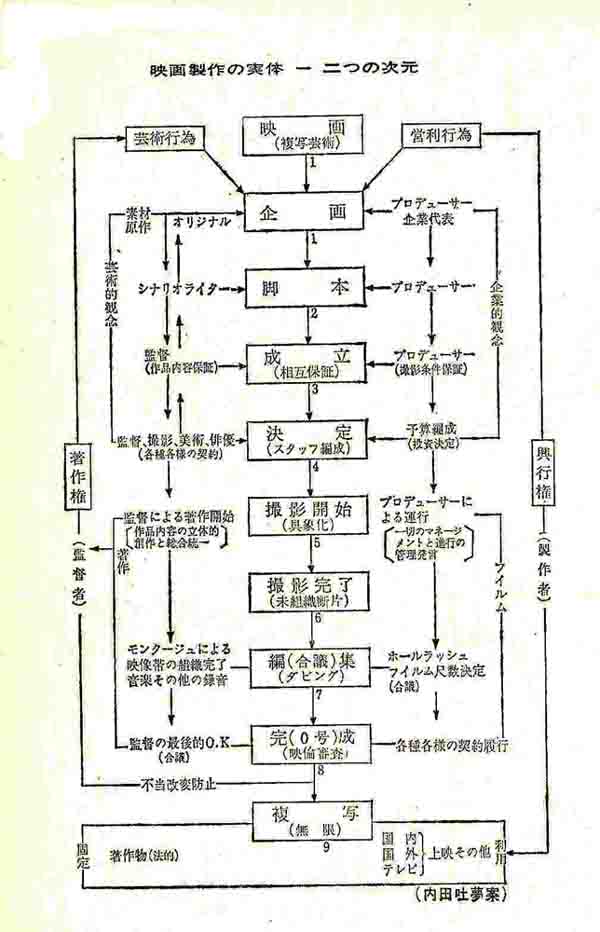

次の図式をみて下さい。

--映画は複写芸術であり、著作物は精神的創作物である。(文部省)

映画は営利行為と芸術行為の二つの合体物として出発する。

(1)企画--主として企画者が立てるのだ。時には監督、ライターのアイデアが採用される。が、企画代表のプロデューサーが素材を見つけるのが普通だ。素材は原作ものとオリジナルに分けられる。素材をどう扱うかは、会社の方針に従うのが常例である。

(2)脚本--監督が参加する時もあり、しない時もある。いずれにしても、この段階でプロデューサーは、企画当初のイメージと予算をにらみ合わせてカジをとる。こうして脚本が完成し、監督のOK(映画の内容の保証)とプロデューサーのOK(撮影条件の保証)との相互信頼(3)の結果、いよいよ(4)のスタッフ編成、クランクイン((5)「撮影開始)という段階にこぎつける。しかし、会社は慎重で、商売の見通しのつくまでは、金庫のトビラをなかなか開けない(当然であろう)。

私は(1)-(4)の段階を観念の段階と見ている。なぜならそれは著作(フィルムに映像を定着する)以前の即ち活字と計数の期間に属し、何時、何処でどう変化するか計り難い、観念的な状態にあると考えるからである。

さて、会社はすべての力量を総合して予算と収支の再調査の結果、投資に踏み切る。と同時に、各人各様のスタッフとの正式な契約が成立する(この契約の方法に門題解決のカギが含まれている)。

かくて(5)の段階にはいる。ここで初めてフィルムが登場し、映像が定着される著作行為が起る。当面の責任者である監督は、シナリオをコンテにしたものによって、影像の統一と質的美化の芸術的定着行為が進められる。他の言葉でいえば 製作者の発意と活字の影像化--即ち映画の著作である。

(6)撮影完了--撮影済みの各断片は、監督の指示によって(スクリプターの記録に従い)一本の映像帯が編集される。それがオールラッシュと称する原型である。監督プロデューサー各スタッフは試写後、合同会議(7)の結果、画面の再処理フィルム尺数が決定される。そしてダビング。最後の仕上げ作業である。音楽や現実音の録音を経ていよいよ最後の0号プリントが誕生する((8))。この0号プリントは、また所内主要メンバーの試写の結果、協議を重ね、最終的に監督の決定という運びになる。これが現在各撮影所の常例である。かくて検閲通過、各種各様の契約が履行されて(8)の段階が完了する。

私の見解によれば、(5)-(8)に重なる段階(フィルム上に一定の創作物が形成される)が映画著作の現実的段階である。ここに、映画著作権者がだれであるかを、法的に認定する肝心カナメの中心点があると考える。また、実際的にも、監督は作業中一分一秒たりとも現場を離れることの出来ない唯一人の存在であり、他の何人もこれに代り得ることは出来ない。

さて他に、隣接権の問題があるが、私は映画が総合芸術であると考える以上、これを認めるにやぶさかでないが、ただ、この際不用意な発言は慎むことにしよう。

(9)複写--ここで映画は、複写芸術として法的にも固定化され、芸術商品として使用物となる。その興行権、上映権等は出資者である企業家(製作者側)の所有となる。そして私は、図式の示すように、著作権と不当改変防止権は当面の著作者である監督に属するものと主張する。

以上『映画監督五十年』(内田吐夢、三一書房、230-233頁)より

追記:

著作権に関しては、プロダクションが著作権を持つ形が、今後の一般的な傾向になるだろう。今のところ作品内容の権利と販売権の二つを分けているのが現状だが、これらもプロダクションが組合を作って管理する形が望まれる。

内田に関しては、大島渚が著作権に関して話し合いに行った際、まったく話が噛み合わなかったという話が残っているが、これは大島の回想にバイアスがかかっており、内田が著作権に関して深く考えていたことが上記の文章からも明らかだ。

内田が倫理(著作権)と経済を、左右に分けて描いているところが同種の図解と比べてずば抜けて優れており、出色である。

© Rakuten Group, Inc.