[☆落窪物語 少し簡略化した訳で] カテゴリの記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

落窪物語 その9

少し間があいてしまいましたが、いよいよあこぎの大活躍する場面に入ります。その夜やってくる、とわかっていたら、少しでも見かけをよくして、姫君が恥ずかしい思いをされずにすむように、心遣いができたはずなのに。少将と帯刀がこっそりやってきたものだから、不意打ちのようになってしまい、姫君はどんなにか不安で、怖くて、恥ずかしくて、大変な思いをされたに違いない。少将が姫君の後ろ盾になってくださることはあこぎにとっても、願ってもないことだったのだけど、不意打ちでは、困るのですね。でも、初めての夜はもう、過ぎてしまいました。次からは、姫君のために、少しでも準備をして、恥をかかせないようお手伝いをしなくては!!そんな思いでがんばったあこぎのお話です。<落窪物語第一巻 その9>ようやく姫君の声を聞き、歌を返してもらった少将は、それまでは「ただ一時の女」としか見ていなかったのに、すっかり心を奪われてしまいました。その時、「お車が参りました」という声を聞いた帯刀は、あこぎに、「行ってお伝えしてください。」と頼みましたが、あこぎは、「昨夜は行かないで朝になってから行くと、まるで私が知っていたと思われるではありませんか。姫に嫌われるようにする気なの?」と、恨み言を言います。そんなあこぎを見て、帯刀は(子供っぽいな)と思いながらも、可愛く思えて「姫がお前を嫌っても、俺が可愛がってあげるよ」と笑いながらあこぎの部屋を出ました。そして、姫の部屋の前まで来て咳払い。それに気づいた少将が、姫の着物をかけてやろうとしましたが、単もなく、とても体が冷え切っていたので、自分の立派な単を脱ぎ姫にかけて部屋を出ました。姫は恥ずかしい思いでいっぱいでした。(注1)(注1)当時、共寝した翌朝は、着物の下に来ていた単(ひとえ)と呼ばれる白い下着の着物をお互い取り換えて別れるのが風流だと思われていました。お布団なんてまだない時代、共寝する男女は二人の着物を重ねてかけて、寝ていました。朝になると、その着物をそれぞれが着て別れるところから、「衣衣(きぬぎぬ)」→「後朝」と言うようになったわけです。この落窪の姫が、そういう習慣を知っていたのかどうか・・・ でも、少将が自分のみじめな様子に同情して着物をくれたことはわかったはずですから、施しを受けて、本当に恥ずかしかったことと思います。あこぎは、とてもお気の毒に思ったけれど、そのままでいるわけにはいかないので、姫のお部屋に行ってみると、まだ横になられたままでした。なんとお声をかけたものか、と思い悩んでいるうちに、帯刀と少将からの「後朝の文」が届きます。(注2) 帯刀からの手紙には、「昨夜は一晩中、自分も知らないことだったのにお前に責められてとてもつらかったよ。あなたのためにならないことなら、もう参りません。どんな目にあわされてもけっこうです。姫君も、どんなにか私のことを憎く思ってらっしゃるか、と思うと、このことも面倒に思えますが、少将様のお手紙があります。お返事をください。男女の仲とはこういうもの、なぜそう不都合に思われるのでしょうか。」と、ありました。(注2)この後朝の文は、早ければ早いほど、心がこもっているものとされていました。それに対して、女性の方が受け入れる気持ちがあるときは、すぐに返事を返します。でも、この時落窪の姫は、とにかく恥ずかしいばかりで、そのような気持ちの余裕はなかったようですね。あこぎは、姫のところに少将のお手紙を持って行き「ここにお手紙がございます。昨夜は思いがけず眠りこんでしまい、いつの間にか夜が明けてしまったようです。」「このご様子を存じておりましたら・・・」などといろいろ言い訳するが、おこたえがなく、起きることもされないので、「やはり、知っていたとお思いになっていらっしゃるのですね、情けない。長年お仕えして、このような後ろめたいことをするでしょうか。お邸にお一人で残られるのをお気の毒に思って、面白いお供にも行きませんでしたのに、私の言うことも聴いてくださらず、冷たくされるのでは、もうどこへでも参りましょう。」と言って泣くと、姫もあこぎが可哀想になって、「あなたが知っていたとは思わないけれど、とても意外で思いもよらなかったことでしたので、つらかったのです。なかでも、こんなにひどい袴や装束の姿で見られたことこそ、言いようもなくつらいことでした。亡き母上がいらっしゃったなら、こんなつらい目をみることはないでしょうに。」といって、ひどくお泣きになられる。あこぎは、「たしかにそう思われるでしょうが、少将さまも、継母北の方の意地の悪さはご存じですから、そうはお思いにならないと思います。ただ、お心だけでも頼りにできれば、どんなにうれしいことでしょう。」「それこそ考えられないことです。こんな普通ではない人(私)を見て、好きになられる人があるでしょうか。このことを北の方がお知りになったら、どんな風におっしゃるでしょうか。『私の命令しない人の縫物などをしたら、この邸にはおかない」といつもおっしゃっているのに。」と、ひどくつらそうなので、あこぎは、「それならは、かえってここを出られるのがよろしゅうございます。このように言われることがどこの世界にあるでしょう。北の方は、姫君をこのように閉じ込めて使ってやろうという考えなのでしょう。」と、大人びた口調で言っている。「はやくお手紙をご覧ください。今はお嘆きになってもしかたがありません。」と言って、お手紙を拡げて差し上げると、姫君は横になったままご覧になる。そこにはただ、次のように書いてあった。いかなれや 昔思ひしほどよりは今の間思ふことのまさるは(なぜでしょう、逢う前にあなたを想っていた気持ちよりも、逢ってしまった今の方が、あなたへの想いが強くなってしまいました)姫はとても具合が悪いと言って、ご返事がないので、あこぎは「いやもう、気に入りません。このお手紙は何ですか。昨夜の少将様のお心も、限りなく不本意で気に入りません。今後のことも頼みになるようには思えません。姫君はたいそう苦しそうで、まだお起きにもなれませんので、お返事もおできになりません。とても心苦しいことです、姫君のご様子を拝見するのは・・・」と書いた。帯刀は、少将にこのことを伝えたが、「私のことを不愉快だと思われてのことではないだろう。ただ、あの装束をひどく恥ずかしいとお思いになられた名残りなのであろう。」と、気の毒に思われた。そして、昼間にまたお手紙を書かれた。「なぜでしょう。今あなたの冷たいご様子を思い出しているのに、とても愛しさが募っております。」恋しくも 思ほゆるかな ささがに(蜘蛛)のいととけずのみ 見ゆるけしきを(あなたが恋しくて仕方がありません。あなたは蜘蛛の糸のように、気持ちを解いてくださらないように見えるのに)道理に合わないことです。」とある。帯刀からは、「今度もお返事がないのは、とても具合が悪いことと思います。少将さまは、ひたすら姫君のことをお思いです。お心は信頼できるように見えます。ご自身もそうおっしゃいます。」と書いてあった。あこぎは、「今度ばかりはお返事をなさいませ」とすすめたが、姫は「少将様は、みすぼらしい私の姿をご覧になって、今頃どのように思い出していらっしゃるのかしら。」と考えてしまって、恥ずかしく、気が引けて、とても返事を書く気になれません。頭から衣をかぶって、臥せってしまいました。その姿を見て、それ以上あこぎは何も言えなくなってしまいました。仕方なく帯刀に、「お手紙は見ていただけたのだけど、あまりに苦しそうなご様子で、お返事はいただけません。あなたは少将様のお心がずっと続くとおっしゃるけれど、どうしてそんなことがわかるの? しばらくしたら、『あれは一時の恋だった」なんて言い出されるかもしれないではないですか。こちらを安心させようと思って、適当にいいことばかり言っているのではないですか」帯刀は、あこぎの返事をそのまま少将に見せました。「お前の妻は、とても気の利いたことをいう女のようだね。姫君がとても恥ずかしがっておられるので、お前の妻は逆上しているのだろう。」と、微笑んでおっしゃられた。すごいですねー、少将さん。これだけつれなくされても、不快に思ったり、あきらめたりしません。かえって、愛情が増していっているようです。あこぎの実際の活躍ぶりを書くつもりだったのに、まだその部分までいきつかないようです。この場面では、あこぎが間に入り、お手紙でご様子を知らせることで、少将の姫への気持ちがつのっていく場面だったようです。では、続きをまたお楽しみに。

2016.11.14

コメント(4)

-

落窪物語 その8

<落窪物語 第一巻 その8>惟成(帯刀)が、なんとかあこぎの怒りをとこうと、懸命に慰めながらあこぎを抱きしめていた頃、少将も姫を懸命に口説いています。「どうして、こんなに私のことを嫌われるのですか? 大した男ではありませんが、嘆かれるほどひどくはありません。たびたび差し上げたお手紙を、「見ました」とも仰っていただけないのは、私を不都合な男だと思われているのでしょうか。もうお手紙は差し上げないでおこうとも思ったのですが、このようにお手紙を差し上げるようになってからは、『このようにあなたに憎まれる運命なのだな』と思われ、苦しいことも苦しく感じられません。」と少将がお話になり横になっていらっしゃいますが、姫君は死ぬほど恥ずかしく思われるばかり。単衣はなくて、袴を一つつけているだけ。着ているただ一枚の着物はところどころ破れて肌が見えている。その装束のことを考えると、つらいという言葉では姫の気持ちを表せないくらい。涙よりも、汗でびっしょりになっているのです。(注1)少将も、そんな姫のご様子を見て、とても気の毒にお思いになる。いろんなお話をされるが、姫君はお返事をされる気持ちにもならず、恥ずかしさにあこぎを恨めしく思われていた。(注1)姫の身にまとっているものは、本当にひどい状態ですね。肌が見えてしまうほどに擦り切れたり破れたりして、あちこち穴があいているのですから。いきなり入ってきて自分を抱いた男が、いつもお手紙をくれた方だとはわかったはずですが、とにかく自分のひどい様子を見られたことで、姫は心から惨めな思いをしていたのだと思います。姫にとって、長い長い夜がようやく明けました。君がかく 泣き明かすだに悲しきにいとうらめしき 鶏の声かな(あなたが一晩中泣き明かした事だけでも悲しいのに、とうとう別れの鶏の声まで聞いてしまうとは、うらめしいことです)「たまにはお返事してください。あなたが声を聴かせてくださらないのは、あんまりです。」少将がそうおっしゃるので、姫はとても辛かったけれど人心 うきには鳥にたぐえつつなくよりほかの声は聞かせじ(このような辛い思いをさせた人のお心を思うと、私は鶏のように泣くよりほかに声をお聞かせすることができません)と、ようやくの思いで、お歌を返しました。その姫のご様子と声は、痛々しいほど健気で可憐なものでした。それまでずっと泣かれて、いい加減な気持ちでありましたが、これを聞いた少将は、姫のことを真剣に思うようになりました。(注2)(注2)少将は、それまで自分が婿に入るならどの姫にしようかと、いろんな姫のうわさ話を聞いては、忍んでいってお試しの恋愛をしていたようですが、この姫の一言で、すっかり心を奪われてしまいました。ほんの一言でも、人柄はにじみ出るのでしょう。見かけに惑わされず、姫のすばらしさを感じとった少将は、やはり並の男ではないと言えると思います。よかったですね。姫が無事歌を返し、お返事できたことで、少将との縁が深まりました。次は、あこぎが大活躍する場面です。

2016.10.02

コメント(0)

-

落窪物語 その7

<落窪物語 第一巻 その7>帯刀は、少将を格子のすき間にお入れして、留守番の者に見つかるかもしれないと、自分もしばらく簀の子にいました。少将が中をご覧になると、消えそうに灯をともしており、几帳、屏風がないので中がよく見えました。向かい合っているのは、あこぎのようだ、後姿が美しい、横になっているのが姫君らしい、白い衣の着古したのを着て、古びた綿入れを、腰から下に引きかけて横になっているので顔が見えないが、頭の形、髪のかかり具合はとても美しい・・・と見ていると、灯が消えてしまった。「まあ、暗いわね、夫が来ているのでしょ? 早くお帰りなさい。」という姫の声はとても上品である。「夫は今、人に会いに行っております。その間はこちらにおりましょう。人がいないので、恐ろしくお思いでございましょう?」とあこぎが言うと「いいから、早くお行きなさい、恐ろしさには慣れているわ。」(注1)少将が格子のすき間から出ると、帯刀が「いかがですか? お車までお送りいたしましょうか? 御笠はいかがいたします?」と聞く。「妻のことを思って、お前はずいぶんえこひいきするのだね。」と少将は笑ったが、心の中では、(装束が古くなっているようだ、姫は恥ずかしいと思うことだろう)と気の毒にお思いになる。「はやく妻を呼び出して、やすめ。」と言われるので、帯刀はあこぎを呼び出し、無理に部屋につれていってやすんだ。姫君は、なおも、おやすみにならずに、横になりながら琴をもてあそびながら、なべて世の憂くなる時は身隠さむ巌の中にすみかもとめて(世の中すべてが悲しくなる時は、人の気づかないような巌を住処にして、身を隠してしまいたい。)と、かなしい歌を口ずさんでいます。(注1)のぞき見したときに、姫の後姿を見て、髪が美しく、品のよさそうな雰囲気は感じとられたことでしょう。ただ、着ている物は、相当に古びています。でも、姫とあこぎのお互いを思い合う様子、優しさを知って、少将はとにかく会いたくなったものと思われます。見かけではなく、心の美しさに惹かれた少将は、なかなかの人物です。自分が入っていくと、姫が衣装のことで恥ずかしく思うだろうとはわかっていたのですが、そんなことよりも、姫と早く男女の仲になりたい気持ちの方が強かったのですね。そんな姿を見ながら少将は、人が来ないことを確かめると、木の切れ端を使って格子をこじ開けてしまいました。そのまま格子を上げて、姫の部屋の中に入ってしまいます。姫はとても恐ろしく思って起き上がろうとしましたが、少将は、すばやくよりそって姫をつかまえてしまいました。あこぎは、格子があげられる音を聞いて、「どうしたのでしょう。」と驚き、起きようとしますが、帯刀が起きさせません。「なぜとめるのですか? 見に行ってきます。」「犬か、ねずみでしょう。落ち着いてください。」と帯刀がとめると「何かしたので、こんなことをいうのね。」あこぎは気づいてしまいました。あこぎは姫君が気の毒で腹を立てましたが、動くことができません。少将は姫をとらえたまま装束を脱ぎ、姫と添い寝をされた。姫は恐ろしく苦しくて、ふるえてらっしゃるので、少将は、「私のことをひどく不愉快にお思いになるようですので、私のあなたに対する愛情などをお話しいたしましょう。巌の中までもあなたを探しもとめてさしあげようと、こうしているのですよ。」姫は、(どなただろう?)と思うよりも、自分の装束がとても見苦しく、袴がぼろぼろなのを思って「すぐに死んでしまいたい。」と泣かれる様子がとても悲しそうで、少将は面倒になって、黙って横になっていらっしゃった。あこぎが寝ている場所は、姫のお部屋に近かったので、姫が泣かれる声も、かすかに聞こえてくる。起きようとしても帯刀が起こさないので、「姫君をどうしようとして、こんなことをするのです。あやしいと思いました。ひどく思いやりのない人ね。」と腹を立てて、帯刀を手荒くにひきのけると、二人は言い合いを始めました。(注2)あこぎは、姫君が、自分もこのことを知っていたと思われるのではないか、と心配しています。「あなたが知らなかったということを、姫君はわかって下さるでしょう、そんなに腹を立てて怒らないでください。」(注2)もし、少将が忍んでこられるとわかっていたら、あこぎのことですから、姫が装束のことで恥をかかないように、何とか整えたり、部屋をきれいにしたり、しておきたかったと思います。それをしないまま、姫に恥をかかせてしまったことが、とても申し訳ないはずです。男女のことを何も知らない姫に、夫を持っている自分から、お話しておいた方が良いこともあったはずですね。そのうちおいでになるとは、わかっていたはずですが、準備をしていないうちに、帯刀が黙って少将を姫の部屋に入れてしまったことを怒っているのです。さて、ついに結ばれてしまった少将と姫君のお話は、次の回に。

2016.10.02

コメント(0)

-

落窪物語 その6

<落窪物語 第一巻 その6>中納言の一行が、がやがやとして出かけてしまうと、人気がなくなりとても心細い。姫君と話をしていると、帯刀のところから、「お供に行かれないと聞きましたが、本当ですか、それなら参りましょう。」と手紙が来た。「姫君の御加減が悪いので行かれないのに、何をしにおいでになるのですか? もしおいでになるのでしたら、つれづれを慰めるためにおいでください。『ある』とおっしゃっていた絵を必ず持ってきてくださいね。」とあこぎの返事。(注1)というわけで、ついにお話が動き始めました。少将は、白い紙に小指をくわえて口をすぼめた絵をお描きになって、「絵をお召しになりましたのでつれなきを 憂しと思へる人はよに絵見せじとこそ思ひ顔なれ(お返事を下さらないつれないあなたのことを悲しいと思っている私は、笑みせじ(絵みせじ)と、こんな顔をしています。)このようなことをするのは、幼稚ですね。」と手紙を書いて、帯刀に持たせました。(注1)当時は、テレビもパソコンもスマホもありません。物語や絵などが、とても喜ばれる、貴重なものだったようです。少将の妹は帝の女御でしたので、そんな貴重な絵がたくさんあったので、帯刀は、あこぎを通じて姫の気をひくようなことを言っていたのでしょうね。さて、帯刀は、自分の母親(少将の乳母)に「見た目の良いお菓子をひと袋用意してください。」と頼んでから、中納言邸に向かいました。帯刀は、さっそくあこぎを呼び出しお手紙を渡しました。そして、誰が邸内にいるのか、様子をさぐり、お菓子を取り寄せて、二人で共寝しながら姫君の話などをしていました。姫君が、だれもいないので安心して、琴をたいそう魅力的にお弾きなっているのを聴いて、「姫君はこのようなことをなさるのだね。」「そうよ、亡くなられた母君が、六歳の時からお教えになられたのよ。」などと話していると、少将が忍んでこられた。人をたてて「お話したいことがございます。こちらへおいでください。」と言わせると、帯刀は心得て(おいでになったのだ!)と思うと、心がせかされる。「すぐに行きます。」と言って出ていったので、あこぎは姫のところに参上しました。「どうなっている、わざわざこんな雨の中を来たのだから、むだに帰すなよ。」「まずはお手紙をおよこし下さい。突然おいでになっても、姫君のご気性も存じませんのに、難しいことです。」「ひどくまじめだな。」と言って、帯刀の方をお叩きになる。少将は、帯刀と一緒にお入りになり、お車は「まだ暗いうちに迎えにこい」といって、帰された。(もう、やる気まんまんです。)そして、あこぎの部屋の前で手はずを話していたけれど、人が少ないので気が楽だ、まずはのぞき見させろよ、などとおっしゃる。「少しお待ちください、醜いかもしれませんよ。『物忌みの姫君』のようだったらどうなさいますか?」と帯刀が尋ねると、「その時は、笠も忘れて、袖をかぶって逃げ帰るだけだ。」とお笑いになります。さて、ようやく、少将は姫君をすき間がのぞき見できることになりました。それは、次回に。

2016.10.02

コメント(0)

-

落窪物語 その5

<落窪物語 第一巻 その5>少将は、十日ばかり手紙を書くのを我慢していたのですが、思い出したようにまたお手紙を書かれました。「このところかき絶えて やみやしなまし つらさのみいとどます田の池の水茎(書けば書くほど辛さが増すので、このまま終わってしまおうかと思っています)がまんしていたのですが、がまんしきれずお手紙を差し上げるのは、お恥ずかしいことです。」帯刀は、絶対に返事をもらってくるようにと言い含められて手紙を持たされてしまったので、あこぎに泣きつきました。「今度こそ、お返事を差し上げてください。少将さまはこのようにおっしゃって、『お前に熱心さがないからだろう』と責められるのです。」あこぎは、「姫君は『まだどうお返事してよいかもわからない』と難しそうです。でもなんとかお願いしてみましょう。」と言って、姫のところに行ってみたのですが、折り悪く、中の君の夫の右中弁が急にお出かけになるための、表の衣(うえのきぬ)をお縫いになっている最中で、お返事はありません。(注1)少将は、「ほんとうに返事の仕方を知らないのだろう。」と思い、姫は情け深いと聞いていたので、そんな姫にさらに惹かれました。「帯刀、どうした、遅いではないか。」とお責めになりますが、ご姉妹がお住まいでとても騒々しく、人の出入りも多い邸なので、なかなかよい折りがない。(注1)この邸には、長女と次女が婿取をして、西の対と東の対に、それぞれ華々しく住まわせてあります。そちらの婿たちの出入りには、それぞれの従者たちの出入りも伴いますでしょうし、もてなしのためのいろんな品々の出入りもあったことでしょう。おまけに、三の君、四の君の裳着(成人式)のこともあって、それこそたくさんの人々の出入りがあり、こっそり、目立たずに少将が入るチャンスがないのでしょう。さて、そうこうするうち、乳中納言が願かけしていたことがかなったお礼参りにと、石山詣でをすることとなり、老女房でさえお邸に残るのは恥と思って詣でることになっているのに、落窪は数に入っていません。弁の御方が「落窪の君もお連れなさいませ。一人だけお邸にお残りになるのは、かわいそうです。」と申し上げると、北の方は、「まあ、落窪の君がいままで旅をしたことがありましたか? 旅先には縫い物の用があるわけでもなし、落窪に閉じ込めておくのがよいのです。」といって、お考えにもならない。でも、あこぎは三の君に仕えているので、きれいな服を着せてつれて行こうとすると、あこぎは落窪の姫がただ一人になられるのがとても気の毒に思い「にわかに月の障りになりました。」と言って残ろうとすると、「そんなことはないでしょう。あの落窪の君がひとり残るからそう言っているのに違いない。」と、北の方が腹を立てました。あこぎは、「とても無理なこと、こうしたことはよくあることでございます。どうしてもとおっしゃるなら参りましょう。このような面白いことを見たくないという人がありましょうか。老女房さえ行きたがるような道中ですのに。」(注2)これをきいて北の方もなるほど、と納得し、あこぎを残してお出かけになった。(注2)石山寺は、安産や縁結び、厄除けなどで有名なお寺。また、当時外出することがほとんどなかった貴族の女性たちにとっては、まさに一大イベント。豪華に着飾り、車もきれいに飾り付けていたことでしょう。また、強盗に襲われたりしないように、警護の人たちにも、美しい衣装や立派な武器などを持たせていたようですから、それはそれは見事で、使用人たちにとっても、その一員となることも楽しみだったことと思います。牛車による旅では、石山詣では二、三日がかりの外出ですから、途中の宿泊もまた、楽しみだったことでしょう。さて、いよいよ、少将にチャンスが訪れました。それは、次の回で。

2016.10.02

コメント(0)

-

落窪物語 その4

<落窪物語 第一巻 その4>その翌朝、父中納言が樋殿(注1)に行かれるついでに、落窪をのぞいてご覧になると、装束がとてもひどいことになっているけれど、髪はたいへん美しげにかかっているのを見て、姫君が可哀想に思えました。「装束がとても悪いですね。可哀想に思いますが、まずは大事にしないといけない子供たちのお世話をしないといけないので、このような事情を知らなかったのです。何か良いと思うことがおありでしたら、そのようにしなさい。このようにしてらっしゃるのがお気の毒です。」と、中納言がおっしゃったが、姫君は恥ずかしくて、何もおっしゃいません。中納言が戻って、北の方に、「落窪をのぞいてみたら、困っているようだ。白い袷(綿の入っていない着物)を一枚しか着てない。子供の古着でもないか。あったら着せてやりなさい。夜はどんなに寒いだろう」とおっしゃると、北の方は、「いつも着せて差し上げるのですが、捨ててしまわれるのでしょうか、一枚のものをずっと着続けるということがないのですよ。」「なんと、ひどいことだ。母親に早く死なれたので、分別がしっかりしていないのだろう。」と中納言は、北の方の言うことをそのまま信じてしまいました。婿の少将の君の表の袴を縫わせようと、北の方がやってきて、「これは、いつもより上手に縫いなさい。褒美に衣を着せておあげしましょう。」と言われるのを聞いて、姫はとてもうれしく思われた。それで、とても速く、立派に縫い上げてさしあげると、北の方は、自分が着古した綿入れを姫にお着せになった。風が強くなるにつれ、どうしようと姫は思っていたのだけど、少しうれしいとつい思ってしまうのは、心がいじけてしまったのだろうか。この袴をもらった蔵人の少将は、悪い事はうるさく言うが、良いことも大げさに褒める人だったので、「とても素晴らしい。よく縫ってある。」とほめちぎりました。女房たちが北の方に、蔵人の少将がこのようにおっしゃったことを伝えると、北の方は「あぁ、声が高い。そのことを落窪の君に話してはいけないよ。思いあがるからね。あのような者はいじけさせておくのが良い。それが幸福で人の役に立つことです。」とおっしゃる。女房たちの中には、「ひどいことをおっしゃいますね。」「惜しい姫君なのに。」などと、北の方に聞こえないところで話す女房もありました。(注1)樋殿(ひどの)というのは、ようするに、トイレです。当時はまだ厠のようなものはなく、広い屋敷の一角に、すだれや屏風で仕切りをした一畳ほどの場所にに樋箱(ひばこ)というおまるを置き、そこで用を足していました。その箱がいっぱいになると、樋洗(ひすまし)と呼ばれる人が、川まで捨てにいったのだそうです。つまり、落窪の君は、そんなトイレに近い、寝殿(正殿)から離れた場所に住まわされていたということですね。きっと排泄物の匂いもしたことでしょう。一般庶民は、穴を掘って用を足したり、道端で排泄したり。それで、着物のすそをよごさないために、高下駄を履いている人もあったようです。ですから、京の都の路地には、たくさんの排泄物が落ちていたということですね。このことは、のちにまた、落窪物語に出てきます。では続きです。少将は、一通目の手紙の後、また、お手紙をすすきにつけてお贈りになりました。穂に出でて 言ふかひあらば 花すすきそよとも風にうちなびかなむお返事はありません。また時雨の激しく降る日 雲間なき 時雨の秋は人恋ふる心のうちも かきくらしけりまた、お返事はありません。そして、また天の川 雲のかけはし いかにしてふみみるばかり 渡しつづけむというように、毎日ではないけれど、絶えずお手紙を差し上げるのに、いっこうにご返事はない。(注2)少将が、「姫君は、非常に遠慮深く、このような恋文もまだ知らないので、どのように返事を書いたらよいのかも、知らないのだろうね、情を解する方だと聞いていたのに、どうして、ほんのわずかでもご返事をくださらないのだろう。」とおっしゃると、「ぞんじません。北の方は、ひどく性格が悪くて、『私が許さないことを少しでもしたら、ひどい目にあわせてやる』といつも思ってらっしゃるので、それでおびえて遠慮しておいでになるのでしょう。」と帯刀は答えました。 「私をなんとかして、姫に逢わせろ。」と少将が言い続けるので、帯刀もこっそり隙はないかと邸の様子を伺うようになりました。(注2)それまで、いろんな女性とお試しの恋をしていた少将ですが、この落窪の姫にはびっくりしたことでしょう。普通の女性なら、いいかげんお返事をして、少将を部屋に入れるところです。なぜかというと、この少将は、左大将の長男で帝にも気に入られている方。妹は帝の妃となり、これまた寵愛を受けているということで、将来高い役職につかれるのは明らかなのです。少将からのお手紙があれば、とびつくようにお返事を書く娘ばかりだったはずですね。高貴の血をひく姫が、継母からひどいめにあっていることに対する正義感もあったでしょうし、なかなか返事をくれないことで、意地になり、よけいに惹かれていったのではないかと思われます。さて、チャンスは来るでしょうか。つづく。

2016.10.02

コメント(0)

-

落窪物語 その3

実は、昨年、「落窪物語」の版本を臨書したんですよね。版本は読みやすいし、変体仮名を読んだり書いたりする練習になるかな、と思って、小学生用の漢字ノートを使って書きました。ただ、とても長いので、第一巻までで、一区切りとしました。では、その第一巻の三回目です。姫の話を聞いて興味を持った右近の少将が、どんどん手紙を送ってきます。<落窪物語 第一巻 その三>八月一日のころ、姫君は一人で横になり、眠られないまま「母君、私をおそばへお迎えください。」「悲しい」と言いながら我に露あはれをかけばたちかへり共にを消えよ 憂きはなれなむ(私を憐れんで下さるなら、この世に戻って私と共に消えてください。そうすれば、辛いこの世と離れることができます)と歌を詠みましたが、心が慰められることはありませんでした。あこぎは、仕えている三の姫の部屋の近くに一部屋いただいていたのですが、それでは落窪の姫に対して申し訳ないと、姫のいる落窪の間の近くに、間口が一つの部屋をもらい、そこで生活していました。夫の帯刀から話を聞いた次の朝、姫の部屋に行くと、話のついでに少将が姫に逢いたがっていることを伝えました。「夫がこのように申しますが、いかがいたしましょう。このような暮らしをされていても、将来の希望がありません。(逢ってみられたらいかがでしょう。)」と申し上げたのですが、お返事もなく、どうしようかと思っているうちに、三の君からの呼び出しで、そのままになってしまいました。姫は(結婚をしてもしなくても、良いことがあるだろうか? 母君がいらっしゃらないので幸せにはなれない身。どうにかして死にたい。尼になってもこの家を離れることはできないので、死んでしまうしかない。)と考えていました。(注1)さて、帯刀が大将のお邸に来ると、少将から「あの話はどうなったのだ?」と聞かれるので「妻に話しますと、このように申しました。本当にほど遠いことでございます。親のある人の方を急いで、姫の父の中納言も北の方にとりこまれているので、その姫のことは決して考えないことでしょう。」「だからこそ、すぐに姫君の部屋に入れてくれというのだ。そのような姫の婿として扱われるのも、体裁が悪い気がする。可愛く思えたらここへ迎えよう。さもなければ、世間がうるさいからと言って、やめてしまおう。」と少将がおっしゃるので、「あなたのお気持ちをよく見定めてから、お引き受けしましょう。」と答えると、「姫にお逢いしてから決めよう。逢いもしないのに、どうして決められようか。まじめに工作しろ。そう簡単には忘れないよ。」(注2)「簡単に、ですか? けしからぬ言葉ですね。」と帯刀が言うと、少将はお笑いになり、「長く、と言おうとしたのを間違えたんだよ。」などと言って笑い、手紙を渡したので、帯刀はしぶしぶ受け取り、あこぎに届けました。あこぎは、「まあ、見苦しい、どうせよとおっしゃるのですか、つまらないことは申せません。」と言ったが、「それでも、お返事をいただいてください、けっして悪いお話ではありません。」と帯刀が言う。あこぎは手紙を受け取り、姫に差し上げたが、姫は見もしません。しょうがないので、あこぎが紙燭を灯してお手紙を見ると、ただ次のように書いてあった。君ありと 聞くに心をつくばねの見ねど恋しき なげきをぞする(あなたがいると聞いただけで、筑波嶺ではありませんが、見ねども(逢ってなくても)恋しくて嘆いてばかりです)あこぎは、「まあ、素晴らしいお手(筆跡)ですこと。」と独り言をもらしましたが、姫君はそのかいもないご様子なので、手紙を巻いて御櫛の箱に入れて立ち去りました。「どうだ、ご覧になられたか?」と帯刀が尋ねましたが、「いいえ、まだおこたえをされませんので、お手紙を置いて、こちらに来ました。」と答えます。「どうしてご返事をなさらないのだろう、このようにしているよりは良いだろうに。私たち夫婦にとっても、理想的なのだが。」と帯刀が言うと、「少将さまのお心が信頼できるようなら、姫君は必ずお返事をされることでしょう。」一度目の少将のお手紙は、姫に見てももらえませんでした。まだ一度も逢ったことのない相手への恋の歌なのですから、こんな感じになるのでしょうか。(注1)当時の貴族たちの結婚は、自分の昇進とか、裕福な暮らしにつながるような相手を親が探してきて世話するのがふつう。そして、お付きの女房とか乳母とかがその親の意向を受けて、駆け引きをし、手引きをして結婚へとつながっていました。当時の結婚は、家門の将来がかかった重大事ですから、親は必死だったのですね。ところが、この姫は、高貴な血筋ではありますが、その母は亡くなり、父親も今の北の方の言うまま、姫のことをないがしろにしています。つまり、この姫には、結婚の話など来ないと思われます。(注2)この部分で、それまでの少将が、いろんな女性と一夜限りの逢瀬を繰り返しながら、理想の女性探しをしていたことがわかります。「そう簡単に」のところは、原文では「ふと」と書いてあります。そんな、ふと忘れられたりするようでは、女性はたまりませんね。帯刀は、少将の家来ではなく、乳兄弟。だからこそ、こういう咎めるような言い方もできるのでしょう。次は、よく朝、父中納言が姫の部屋をのぞくところからです。

2016.10.02

コメント(0)

-

落窪物語 その2

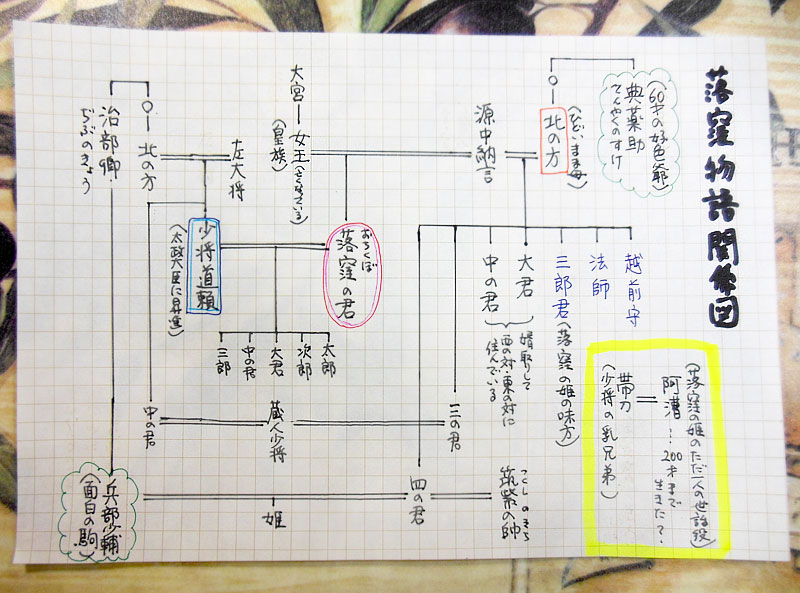

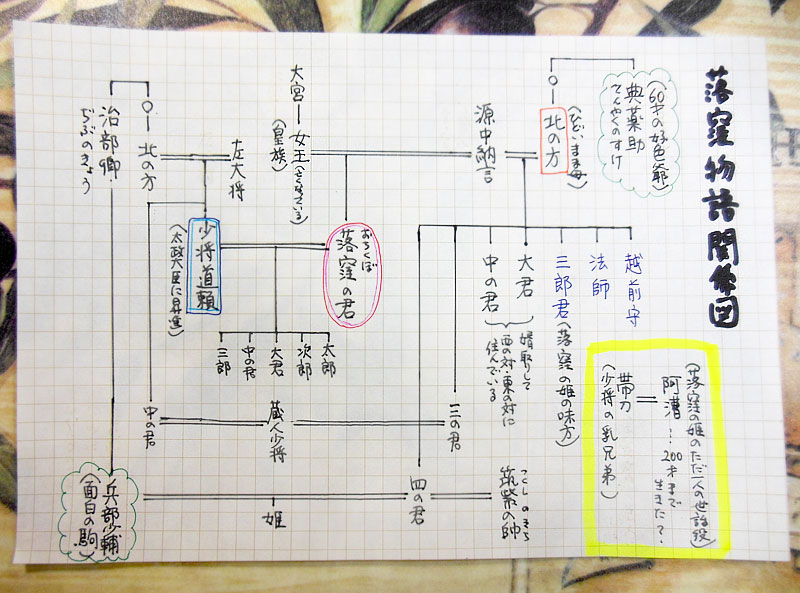

今回は、落窪の姫のお世話をする「あこぎ」の恋人「帯刀(たちわき)」が出てくるところからですよ。<落窪物語 第一巻 その2>そうこうしているうちに、三の君の婿となった蔵人の少将に仕えている「帯刀」という気の利いた家来が、「あこぎ」のことを見初めて、うまく手紙を届け、二人は手紙をやりとりするようになり、年を越してついに無事に結ばれました。二人が、いっそう仲睦まじくなり、あこぎの部屋に泊まることも多くなったので、二人は寄り添っていろんな話をするうちに、「落窪の姫」のこと話しました。あこぎは、涙ながらに「なんとかして、立派な人に姫を盗んで(親に無断で結婚すること)もらいたいものです。」「あんなに素晴らしい方なのに、本当に惜しいことです。」と、明け暮れ言い、思いもします。さて、この帯刀の母親は、左大将の息子の右近の少将の乳母だったのですが、この少将はまだ妻がなかったので、身分の高い人の姫君のことなどを聞いているときに、帯刀が落窪の姫の話をしました。(注1)それが耳にとまった少将が、人がいないときに詳しく話をさせて「気の毒に、姫君はどうお思いだろう、皇族の血統の方なのだね、私をひそかに通わせてくれ。」とおっしゃいました。帯刀が、「今はまだ結婚のことなど夢にも考えてらっしゃらないでしょうが、そのうちに、話をしておきましょう。」と答えると、「入れに入れよかし。離れてはた住むなれば(すぐに姫君に合わせてくれ、家族と離れて暮らしているのなら、簡単なことだろう)。」とおっしゃる。帯刀があこぎに少将の気持ちを話すと「今はまだ、そんなこと夢にも考えてらっしゃらないでしょう。そのうえ、少将様は大変な色好みだとお聞きしていますのに。」といって、とりあわない。でも帯刀が残念がっているようなので、「しょうがないわね、そのうちにお話してみましょう。」と答えました。(注2)(注1)当時は、身分のある人の赤ん坊は、母親ではなく、乳母の乳で育てられていました。乳の出る女性ですから、当然、乳母にも赤ん坊がいます。その赤ん坊は、身分ある人と同じ乳で育つので「乳兄弟」と呼ばれ、実の兄弟を守るように、そのお子様を守り従うように育てられました。それで、普通の家臣よりも関係が深く、友情をもった主従関係が生まれます。帯刀にとって、右近の少将は、そんな特別な関係の人だったわけで、だからこそ、愛する妻「あこぎ」に頼まれた姫のことを、少将に聞かせたのでした。(注2)帯刀は、困っています。あこぎが姫の将来を心配していたから、姫のことを少将に話し、それで逢わせる手筈を整えようとあこぎに話したのに、あこぎがとりあってくれない。もし無理に少将を連れてくると、あこぎが自分を嫌ってしまうのではないか。不安になったでしょうね。でも、これはあこぎの機転です。本当は(やった!!)と喜びたいところです。でも、そんな様子を見せると、少将に軽く見られてしまうので、わざとそっけないそぶりをしてみせたのですね。さて、次は、少将からのアプローチですよ。何度も何度も、がんばります。

2016.10.02

コメント(0)

-

落窪物語 その1

<第一巻 その1>むかし、姫君をたくさん持った中納言がいらっしゃいました。大君(長女)と中の君(次女)には、婿を迎え、屋敷の西の対と東の対に、華やかに住まわせておいでになりました。「三、四の君の裳着(女性の成人式12歳から16歳くらい)をしてあげよう」と、たいへん大切にお世話していらっしゃいます。中納言には、そのほかに、昔時々通っていた皇族の血筋の方(亡くなっている)がお産みになった姫君がいらっしゃいましたが、北の方は、この姫君のことを召使の女房たちほどにも思わず、寝殿から離れた場所の、間口二間で床が一段落ちくぼんでいるところに住まわせていました。姫君とは呼ばず、まして、御方とも呼ばせることもない。名前をつけようとしたときに、さすがに夫の気持ちを考えて「落窪の君」と呼ばせることにしました。この父親である中納言は、姫のことを小さい時から可愛いとも思わなかったのか、北の方の言うまま。しっかりとした世話をする人もなく、乳母もない。ただ一人、母君がまだ生きていらっしゃった頃から召し使っている童女で気が利いている者を「後見」と呼んでそばにおいているだけ。姫君と後見は、同情しあって片時も離れることがない、この姫君の容姿は他の姫君に劣るわけでもないのに、人と交わることもないため、このような姫君がいると知る人もない。(注1)姫君は、物心がついて行くに従い、世の中が悲しくつらいとばかり思って、嘆かれる。 日にそえて うさのみまさる世の中に心づくしの身をいかにせん(日がたつにつれて世の中の悲しみがつのっていくのに、心をすり減らすばかりのこの身をどうしたらよいのでしょう)このお姫様は、何事にも聡明で器用。亡くなった母君に教えてもらった箏の琴をとても上手に弾くことができますし、つれづれに習ったお裁縫も、とても上手。それで、北の方は、「とても良いですね。何もとりえがない人は、何かをまじめに習うのがよいのです。」と言って、上の二人の娘たちの婿の装束を次々に縫わせました。少しでも遅いと「この程度のことさえ、めんどくさそうにされるのは、なにを役目にされるつもりなのかしら。」と、責め苛まれるので、姫君は「やはり、どうかして死んでしまいたい。」と嘆いていました。三の君の裳着を終え、そのまま蔵人の少将と結婚させたので、ますます落窪の姫は忙しく、苦しいことが多くなりました。(蔵人の少将の装束も縫わせることになったから)後見は、髪が長くとても美しいので、三の君のところに召し出されてしまいがち。後見はそれが不本意で残念に思い、「あなたさまにお仕えしようと思えばこそ、親しい人が迎えに来ても行きませんのに、なぜ別の人にお仕えできましょう。」と泣くと、姫君は、「なぜそんなことを言うの? 同じところに住んでいる限りは同じことだと思います。あなたの装束がとてもよくなったので、かえって嬉しく思います。」と、おっしゃる。そんな姫君のそばにいつもいようとするので、また北の方から「落窪の君は、この人を今になつてもお呼び入れになる」と責められるのでした。それで、落ち着いて姫君とお話することもできません。後見(うしろみ)という名は不都合だということで、「阿漕(あこぎ)」と名前をおつけになりました。(注1)・なぜ、姫の存在が知られていないのかというと、裳着の祝いをしていないから。つまり、裳着(成人式)をきちんとしてお披露目することで、「この家には、結婚の対象となる姫がいますよ。」と世間に知らせることになります。それもしてもらえない姫。そして、まわりの女房たちもあまりやりたがらないお針子の仕事をされられるばかりの姫。姫の将来は、絶望的でした。今回は、ここまで。次は、阿漕の恋人帯刀(たちはき)が出てきます。

2016.10.02

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- 手作りの庭とガーデニング

- さらば朝顔@2024

- (2024-11-22 18:00:09)

-

-

-

- ガーデニング・家庭菜園・園芸・花な…

- そろそろ見納めの夏の花と来年に引継…

- (2024-11-24 07:40:58)

-

-

-

- 家庭菜園

- 第2弾の高菜の種まき!順調です!

- (2024-11-24 09:00:09)

-