全4077件 (4077件中 1-50件目)

-

室生寺 〈奈良県宇陀市〉

談山神社の紅葉が素晴らしく満足したので、もう自宅に戻ってもいいと思ったが、ダンナはもう一ヵ所行きたいようだ。近いなら長谷寺でも去年、私ひとりで行っちゃってるしな明日香村に下って岡寺、壺阪寺もいいけれど、、、少し距離はあるけどダンナ初めての女人高野に行ってみますか国道165号線を初瀬を越えて東に進み、談山神社から約45分で室生寺に着いた。真言密教総本山である高野山が厳しく女人の参拝を禁じたが、室生寺は女人にも開かれたので『女人高野』と呼ばれるようになった。そう聞くと、ゆったりとした気持ちでお参りできる。仁王門くぐったすぐ左手の池のほとりに、かわいい仏様がいる。ミニ和傘さしているのが、かいらしわぁ。“幽玄の美”的眺めにも出会える。鎧坂という自然石積みの石段を上る。談山神社で次の訪問先を決める時、「長谷寺は登廊が長いけど、室生寺はそれほど階段がなかったような気がするのね。行ったのはもう15年ほど前だけど。」この私のいい加減な記憶でダンナは室生寺に行く気になったのだけど、行ってみたら談山神社より足元悪めの石段だった。ゴメン~と謝ると、「その時は若かったから石段が苦じゃなくて記憶が薄かったんだろうね」と。40代半ばだったから、ダンナの言う通りかも。鎧坂を上った先の金堂(国宝)の前には傘。山科の隨心院と同じような、、、それぞれ頑張ってはるという事ね。本堂(国宝)が目の前に現れると、「いやぁ~ええやん」と感嘆の声があちらこちらから聞こえる。紅葉のボリュームはそれほどでもないが、本堂とのバランス、色の重なり方が絶妙だ。本堂の奥には五重塔(国宝)がある。高さは16mと屋外に建つ現存している塔としては最も小さく、800年頃に建立された歴史ある塔。五重塔を彩る有名なものは春の石楠花なので、またその季節にも来てみたいな。(11月21日撮影)入山料は大人600円室生寺奈良県宇陀市室生78

2025.11.23

コメント(0)

-

談山神社 〈奈良県桜井市〉

奈良へ紅葉狩りに行ってきた。まずは多武峰の談山神社へ。拝観料は大人600円。駐車料金は500円。(11月21日撮影)いい感じに色づいていて「見頃」だ。御祭神は藤原鎌足。ここ多武峰(とうのみね)は、中大兄皇子と藤原鎌足が大化の改新前に談合した地と伝わっている。坂道を5kmほど下れば石舞台古墳や飛鳥寺があるところだから、ちょっと近くの山で密談したっていうのはあり得そうだ。拝殿の釣り燈籠がいい味出している。しばしうっとり。重要文化財の建造物が多数あるお宮さんで、懸造りの拝殿は重文。右から、神廟拝所、十三重塔、ちょっとだけ見えている権殿、いずれも重文だ。鳥居近くのお食事処『かたらいの杜』でランチタイム。三輪素麺の本場なので「にゅう麺」にした。談山神社奈良県桜井市多武峰319

2025.11.22

コメント(0)

-

隨心院 〈京都市山科区〉

近江神宮から次は、山科にある「隨心院」へ。まぁ 映えてますこと!小野小町がこのあたりにいたかも?という伝説があるので、庫裏の前には、花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに百人一首9番の歌碑がある。はんなりと色づいてきている紅葉。小町の、、、という先入観もあって、やわらかさを感じるお寺さんだ。前回ここを訪れたのは2010年なので15年前。このピンクが鮮やかな襖絵はよく覚えている。当時は撮影禁止だったのだろう、その時の私の記事に襖絵の写真はなかった。今は撮影がOKになってる。お庭の紅葉はもう少し後に見頃になりそうだ。(11月17日撮影)11月30日までは「京都非公開文化財特別公開」で、ご本尊の如意輪観世音菩薩坐像(国重要文化財)に会うことができる。観音様のお姿をすぐ目の前で見ていると、何とも言えない穏やかな気持ちになった。(特別公開中の拝観料は1000円)山科のこの辺りは京都中心部から離れているので穴場的場所。地下鉄でアクセスするとそれほど時間かからず来られるので、ゆったり散策するにはいい所だ。真言宗大本山 隨心院京都市山科区小野御霊町 35

2025.11.21

コメント(0)

-

近江神宮 〈滋賀県大津市〉

比叡山を大津側に下るとすぐ近くにあるのが「近江神宮」。紅葉はどうでしょ?と立ち寄った。本数は多くないが、朱塗りの楼門に映える紅葉があった。緑もあってグラデーションになっているのがいいな。(11月17日撮影)被布を着た七五三詣りの女の子が、慣れない足取りで楼門への階段を一生懸命上っている姿が微笑ましく、声には出せないけれど、がんばれ~と応援した。近江神宮 滋賀県大津市神宮町1番1号

2025.11.19

コメント(0)

-

延暦寺にお参り

日帰りで延暦寺にお参りしてきた。母の七回忌は堺の菩提寺で既に営んでもらっているが、納骨しているのは延暦寺なので、行かなきゃなぁと気になっていた。秋の季節のいい頃にと思っていたら、今週には寒波が来るとのことなので、その前にと比叡山に上ってきた。平日なので受付を済ませたらすぐに回向が行われた。阿弥陀堂奥の位牌が置かれているところに「来たよー!」と挨拶したら、やることやった感で清々しい気持ちに。さて紅葉はどうでしょね。阿弥陀堂から坂道を下って文殊楼(国重要文化財)へ行く。(11月17日撮影)見頃ではあるけれどもう終盤かかってきてる。標高が高いから下より見頃が早いのは当たり前。華やかさを少し過ぎた渋さのある紅葉だった。大講堂の前には大勢の観光客がいて、秋の賑わいがある延暦寺だった。比叡山延暦寺滋賀県大津市坂本本町4220

2025.11.18

コメント(2)

-

[門真市] 河内れんこん

大阪府自治体巡り2周目、門真市のテーマは「河内れんこん」。(1周目のテーマは「Panasonic」)「河内れんこん」が「なにわの伝統野菜」に認証されたのは2024年。水はけの悪い門真の辺りはれんこんの栽培が盛んだった。れんこんを買おうとスーパーで見ると茨城産か徳島産のことが多く、大阪の伝統野菜だが私の住んでいる泉州のスーパーでは見かけない。門真に来てスーパーを2軒寄ったが見つけることはできず、もしかしてあそこなら? と思い、ららぽーと門真の地元産を多く扱っているショップ(「旬の駅」)へ行くとあった!天ぷらにしてみると、ねっとりとした粘り気を強く感じた。門真には地元産の「れんこん」をスイーツに取り入れているショップがある。京阪〈古川橋駅〉から徒歩5分のところにある『エール・ブランシェ』。「門真菓子」というものを買ってみよう。『はすねロール』クリームの中にはレモンシロップに漬け込んだレンコンが入っていて、シャクシャクとした食感がある。こちらはパイ。大阪産のレンコンパウダーが入っているパイだ。他にレンコンの焼酎もあるようだが、今回は見つけることはできなかった。ふるさと納税すると手に入るのね。農産物直売所 旬の駅 ららぽーと門真店大阪府門真市松生町1−11 ららぽーと門真 パティスリー エールブランシュ大阪府門真市石原町1−1

2025.11.16

コメント(0)

-

うずしお観潮船 ('25夏 徳島1泊旅行 7)

徳島市中心部から再び鳴門に戻ってきて、「鳴門の渦潮」を海上で見ることにした。鳴門観光汽船のうずしお観潮船に乗る。15年前に淡路島に泊まった時、鳴門の渦潮を見ようと、大鳴門橋遊歩道の「渦の道」へ行ったが、時間帯が悪かったのか、渦潮を観ることができなかった。その経験があるので、観潮船のホームページでチェックして、渦潮が期待できる時間帯の船を狙っていた。うずしお観潮船は大鳴門橋の方へ向かって出港した。右のほうに、昨晩お世話になったお宿が見える。鳴門側から出るもう一社の観潮船もいる。大鳴門橋の下まで来ると、渦潮が巻き巻きしているのが見える。いやぁ~ 渦巻いてるやん!15年前の静かな鳴門海峡のイメージがあるものだから、この豪快さには驚いた。淡路側からの観潮船も来た。渦潮を観るのには時間が大事だということが良くわかった。このうずしお観潮船の乗船時間は30分。(大人1800円)渦がぐるぐると巻いているのを観ることができて感動した。鳴門観光汽船 うずしお観潮船徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛264-1鳴門で渦潮を堪能したら、淡路島経由で帰路についた。('25夏 徳島1泊旅行 終わり)

2025.11.14

コメント(0)

-

遊山箱 ('25夏 徳島1泊旅行 6)

鳴門のお宿をチェックアウトしたら、ダンナの希望で再び徳島駅方面へ向かう。前日に行ってみたら「臨時休業」だった漆器のお店を再トライした。アーケードのある商店街にある、『漆器蔵いちかわ』がダンナが行きたがったお店。お目当ては『遊山箱』。この漆器のお弁当箱は、子供が持つものとのこと。春のお花見や雛祭りで子供たちが使うお重だ。遊山箱は徳島独自のもので、近年はあまり使われなくなったが、文化を残していこうと復活させているのだそう。ダンナさん、えらい雅なものに目をつけたのね。来年のお花見には、この遊山箱を持っていこう。漆器蔵いちかわ徳島市籠屋町1-1遊山箱(桜柄) 弁当箱 木製 サイズ:外寸/幅12×奥行14×高さ16cm 三段重箱 材:ひのき ウレタン塗装仕上げ インテリア 和 和風 徳島 文化 初節句 節句 女の子 日本製

2025.11.12

コメント(0)

-

ベイリゾートホテル鳴門海月 ('25夏 徳島1泊旅行 5)

この日のお宿は、ベイリゾートホテル鳴門海月ロビーの奥には大鳴門橋が真正面に見える。いい景色だ。ロビーの壁には、阿波の国らしい阿波踊りが描かれている。ロビーの一角には自由に飲めるコーヒーとソフトドリンクがある。予約していたプランは、「部屋タイプおまかせ」。部屋に入ったところの畳が少し沈んでいてびっくりしたが、気を取り直して。笑ミネラルウォーター(無料)が2本ある。冷蔵庫内は何も入っていない。大浴場があるので、お風呂はそちらへ行った。夕食が19時スタートだったので18時ごろに大浴場へ行くととても空いていて、ほぼ貸切状態で入れて気持ち良かった。湯上りのアイスキャンディーがサービスである。縁側のテーブルに灰皿があって驚いたが、「部屋おまかせプラン」だから仕方がない。タバコの匂いは全然しなかった。ここの一番は、この眺め。大鳴門橋と鳴門海峡が目の前に見えて絶景だ。あれは淡路島の福良港から来ている観潮船。私たちは翌日の昼に鳴門側からの観潮船に乗る予定だ。ここでは部屋食プランがあるが、私たちは食事処で。テーブルにはこれらがセットされていた。羽釜は席についた時に火をつけた。揚物が蓮根チップス。徳島県は蓮根生産量が茨城、佐賀に続いて3位だそうだ。お酒は徳島らしく「すだち酒」で。食前酒に向いているお酒だった。食事が始まってしばらくすると、「茶碗蒸し」と「鳴門鯛のあら炊き」がきた。この「鳴門鯛のあら炊き」がとても美味しくて印象に残った。徳島県三好市のお酒、「芳水」。羽釜の中は、鳴門鯛めし。さすが鯛は美味しいわ。朝ごはんも同じお食事処で。あと、名産の鳴門わかめのお味噌汁があった。部屋食もあるからか、小さなお子様連れのファミリーが多くいた。ロビーでは、手ごろな値段で藍染め体験ができるイベントが開催されていて、子供たちが挑戦していた。(夏休み限定)皆さん楽しそうに体験されてて、こういうイベントの良さを実感できた。カジュアルなお宿で、ラグジュアリーな雰囲気を期待するとマイナス点があるが、凄く美味な「鳴門鯛のあら炊き」で食に関して印象付けて、最高の眺めを楽しめたのでいい滞在になった。ベイリゾートホテル鳴門海月徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65−7

2025.11.10

コメント(0)

-

エスカヒル鳴門 ('25夏 徳島1泊旅行 4)

お天気がいいので鳴門海峡を見てみよう。エスカヒル鳴門の観光用エスカレーター(往復400円)で展望台へ上った。大鳴門橋だ。1985年(昭和60)開通なので、今年は40周年のアニバーサリーイヤーだ。淡路島側には大きな風車がたくさんある。遠くに鳴門北IC近くのリゾートホテルが見えている。さっきまでいた大塚国際美術館。山に埋もれている下のほうしか観られなかった。それにしても巨大な美術館だ。あそこに見えている白い建物が今宵のお宿なので向かおう。エスカヒル鳴門徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65−65 20

2025.11.09

コメント(0)

-

大塚国際美術館 ('25夏 徳島1泊旅行 3)

徳島ラーメンを食べ、藍住町の「藍の館」で藍染め体験をし、その後は鳴門の大塚国際美術館へ。「藍の館」の駐車場で、大塚国際美術館のホームページから前売券(3160円)を2枚購入して鳴門に向かった。前売券は購入当日から有効で、窓口で当日券を買うよりは140円お得だ。140円ってコンビニでのペットボトルのお茶1本分だけどね。それにしても、3000円越えは美術館の入場料としては強気な価格だ。駐車場(無料)は少し離れたところにあり、そこからシャトルバスで美術館にアクセスする。シャトルバスは頻繁に運行しているので、待つストレスはない。駐車場の車の数から察しがついたが、凄く賑わっている美術館で、trapicsなどの団体さんも大勢いる。古代壁画から現代絵画まで1000点以上が、大塚グループの大塚オーミ陶業株式会社の技術によってオリジナルと同じ大きさに陶板によって複製されて展示されている。入場前は、「陶板ねぇ、本物を見るほどのワクワク感はないよなぁ」とナメていたが、、、入口を入り、長いエスカレーターで上がると階はB3。上がったのにB3でまずバグってしまった。 笑入場してすぐ、美術館紹介時にいつも写真が載っている、ここを代表する場所がある。《システィーナ礼拝堂天井画および壁画》ミケランジェロひとつ上の階から見下ろしたほうが大きさがよくわかる。どえらいもん作ったのね(驚)。エル・グレコだ。《エル・グレコの祭壇衝立復元》ナポレオン戦争によって破壊されてしまった、かつてスペインのマドリードのマリア・デ・アラゴン学院にあったエル・グレコの祭壇衝立画を推定復元したもの。推定なのでこの通りであったかはわからないが、2つの美術館に分かれているもの一緒にして、こうかもしれないと展示しているのは、復元物だからこそ出来る展示方法だと感じた。早々とナメていたことを反省した。パリから300kmほど南のアンドル県 ノアン=ヴィックにある《聖マルタン聖堂》。実際に聖堂内にいるような気分になれる。ポンペイ・レッドが鮮やかな、《秘儀の間》《鳥占い師の墓》イタリア、タルクィニアにあるモンテロッツイ墓地の墓。小さな空間に入ると、墓独特の冷っとした冷気を感じたような気になった。へぇ~ ほぉ~と感心しながら見学していたら、まだ10部屋も観ていないのに40分くらい経ってしまい、ダンナは陶板についての紹介コーナーに特に興味を持ってじっくりと観るので、全体の8分の1くらいで1時間経過してしまった。この日の2時間の持ち時間で全部観ることを、この時点であきらめた。せめて睡蓮が咲いているというモネのところまでは観ようと、ここからは写真を撮る枚数を減らしつつも、部屋はとばすことなく見学した。気になった絵を何枚か。《サテュロス》悪そうな子ね。ポンペイ・レッドだ。これは観たことがあるっ!と近づいたのは、《婦人の肖像》ルーヴル美術館所蔵の、エジプトのエルフェイユームで出土した2世紀のもの。《働くキューピッド》酒造りなどの日常生活を送っているキューピッドちゃん達が可愛い。これもポンペイ・レッドで、ポンペイの遺跡の中で豪華な壁画がある「ヴェッティの館」に残っているもの。マンガっぽくて好きだ。「古代・中世」からひとつ階を上がると「ルネサンス・バロック」。その中で注目したのは、〈受胎告知〉が題材の絵が14点まとめて展示されていたこと。いっぺんにまとめて観て比べることはできないので、この展示は面白かった。デューラーの《四使徒》ミュンヘンのアルテ・ピナコテークで観たのは40年以上前。父がこの絵の前で「四使徒だよ四使徒!この絵をこの目で観られるなんて、こんな嬉しいことはない」と涙を流さんばかりに感激していたことを覚えている。どんな思いがあったのか、父に聞けば良かったな。今日本で1番有名な絵になっているかもしれないカラヴァッジョの《キリストの埋葬》夢洲に行って行列に並べば観られたけれど、私にはその忍耐力がなかった。レンブラント、ベラスケス、フェルメールなどを全速力で観て、モネの睡蓮に到達。睡蓮が咲いている。咲いているとちょっとだけ暑さを忘れることができた。見学はここまでにした。半分くらいは観られているかどうかというところ。喉が渇いたので、モネの庭の横のカフェで、すだちサイダーを飲んだ。古代から現代まで全部観ると、美術史を辿ることができるはず。総鑑賞ルートは約4㎞になるそうだが、パンフレットにはポイントを押さえたライトコース(90分)の案内もあった。特に良かったのは、環境展示という壁画がある空間までを再現展示しているところ。遠くてなかなか行けない場所に行った気分にさせてくれたのは楽しかった。だからじっくり古代・中世エリアを観てしまったのだ。途中に、フェルメールの絵の女性になりきる写真スポットがあったり、お花いっぱいの映え系があったりとお楽しみもたくさんあるので、ランチ休憩をはさんで1日じっくりと楽しめる美術館だろう鳴門は近いので又の機会もあるだろうから、その時に残りのバロックから現代にトライしよう。大塚国際美術館徳島県鳴門市鳴門町 鳴門公園内

2025.11.07

コメント(2)

-

中華そば いのたに本店 ('25夏 徳島1泊旅行 2 )

南海フェリーで徳島港に着いたら、徳島中心部に向かう。朝11時前で逆車線は渋滞してて「何で?」と思ったら、イオンモールへ行く渋滞だった。地方におけるイオンモールの人気って凄いのね。目星をつけていた徳島ラーメンのお店へ向かう。運よくささっと駐車場に車を停めることができ、お店へ入る。「中華そば いのたに本店」お店に入ると券売機でチケットを買って待つが、ここがイマイチわかりにくく少々不安になった。3組目ぐらいだと店員さんに把握されるのでいいけれど、それ以降だとわちゃわちゃしてしまいそうだ。よくわからないが、とりあえず徳島ラーメンの王道をと生玉子をトッピングして、細麵なので私的には好みのお味だった。中華そば いのたに本店徳島県徳島市西大工町4丁目25

2025.11.05

コメント(0)

-

南海フェリー ('25夏 徳島1泊旅行 1 )

旅行計画をしたのは出発3日前。台風が来るかもしれない季節の旅の計画は直近にするほうが気が楽だ。さて徳島へのアクセスはどうしましょ。車で淡路島経由なら1回休憩しても3時間かからず着きそう。和歌山港から徳島港への南海フェリーを使うと、和歌山港への移動、フェリー出港待ちを入れて、徳島まで3時間30分以上かかる。時間はかかるけれど運転時間が短いことを優先して、南海フェリーで行くことにした。予めWEBで予約していたが、切符売場で乗船手続きをしなければいけないので、南海電鉄〈和歌山港駅〉の横にあるこの建物に立ち寄る。乗船手続きは出港時刻30分前までにしなければならない。この日に乗るのは、フェリーかつらぎもう一隻の「フェリーあい」ならWi-Fiがあるけれど、「フェリーかつらぎ」にはないのが残念。こちらは、じゅうたん席。乗ったのがほぼ先頭だったので撮った時は空いているが、ここは人気で出港時は人が多くいた。寝ころべるのがいいのかな。椅子席。椅子席横の通路にはお遍路さんがいる。四国への船らしいね。ドライバー室と赤ちゃんルームがある。赤ちゃんルーム入口横にはパンダちゃんのポスターがあった。永明さんファミリーのポスターで、永明さん+嫁さん3頭とお子様16頭。みんな行ってしまったなとポスターを眺めた。(寂しいな)予約していたのは18席あるグリーン席 (WEB予約なら+500円 当日船内では1000円)静かでいいけれど、この船での前方の眺めが良くない。外を見るのが好きな私にとってはよろしくない。これなら椅子席で良かったな。和歌山港出港時は曇っていたが、徳島港入港時には晴れてきた。和歌山港から2時間5分で徳島港に着いた。

2025.11.03

コメント(0)

-

[八尾市] 2つの桃林堂

大阪府自治体巡り2周め、八尾市のテーマは「2つの桃林堂」。(1周めのテーマは「久宝寺寺内町」)「八尾のあのお菓子が食べたいなぁ」と検索して知ったのが、八尾には「桃林堂」という菓子店が2軒あるということ。その時に食べたいと思ったお菓子はこれ。野菜や果物を砂糖漬けにしている『五智果』。この『五智果』があるのは、こちらの「桃林堂」。桃林堂 陌草園店1925年創業で八尾市内に4店舗、東京上野にも店舗がある。詰め合わせの和菓子も買った。もうひとつの「桃林堂」は、近鉄八尾駅近くにある茅葺き古民家の店舗。この古民家は国の登録有形文化財に登録されている。與兵衞桃林堂江戸時代に河内木綿を扱っていた町家で、桃林堂創業者の板倉與兵衞が大正時代に菓子店を始めた。後にここでの営業をやめて店舗展開をしているのが、『五智菓』のほうの「桃林堂」だ。この古民家で菓子店がスタートしたのは平成の頃で、同じ創業者にルーツがあるが、完全に別会社だそうだ。古民家のある辺りは街道筋。道標がある。桃林堂 陌草園店大阪府八尾市山本町南8丁目19-1與兵衞桃林堂大阪府八尾市東本町2-5-12

2025.11.01

コメント(0)

-

Happy Halloween !!

2025.10.31

コメント(0)

-

第77回 正倉院展〈奈良国立博物館〉

「正倉院展」を観に奈良へ。いつも車を停めている興福寺近くのコインパーキングに行くと《満》。え~ ここ10年、《満》なんてことは1度もなかった場所なのに、、、もう一か所以前停めたところにトライしてみるも《満》。もう「鹿さんしかおらへん奈良」じゃないのね。正倉院展の予約時刻のこともあるので、もうあそこしかないっ!! と高畑観光駐車場に行くと停めることができた。(駐車料金1000円)さぁ天平の風に吹かれますよ。光明皇后の自筆かも、というような書を目の前にすると、時の流れがバグってくる。1300年前だけどそんな前には感じなくなってくるのが不思議。《天平宝物筆(大仏開眼に用いられた筆)》が印象に残った。1180年(治承4年)の平重衡による南都焼き討ちで損傷した大仏を、1185年に再興した時に後白河法皇が用いた筆だそう。《正倉院古文書生集 第13巻 [和泉監主税帳]》は身近に感じた。「大鳥郡」と聞くと、最近大鳥大社に行ったこともあって余計に。今回の目玉の《瑠璃坏(るりのつき)附(つけたり) 受座(うけざ)》は大トリに相応しい輝きがあり、間近でじっくりと観られて感激した。美しいわ。第75回正倉院展は11月10日まで奈良国立博物館奈良市大路町50番地高畑観光駐車場への道から鹿さん。この写真は、以前の“のんびり奈良”の雰囲気だけど、秋の奈良は今や“のんびり”ではなかった。

2025.10.29

コメント(2)

-

閑院内裏址と大原陵 〈百人一首ゆかりの地〉

ももしきや 古き軒端の しのぶにも なほあまりある 昔なりけり 順徳院百人一首100番、順徳院(1197-1242)の歌。順徳院は第84代天皇 順徳天皇。父親は第82代天皇の後鳥羽天皇。後鳥羽天皇は百人一首第99番の作者だ。(ゆかりの地)父である後鳥羽上皇(1180-1239)と鎌倉幕府執権の北条義時が戦ったのが「承久の乱」。「承久の乱」で敗れた朝廷方は、後鳥羽上皇は隠岐に配流、子である土御門上皇は土佐に配流、同じく子の順徳上皇は佐渡へ配流になっている。後鳥羽天皇から8代にわたって皇居となっていたのは、鎌倉幕府が殿舎を整えた「閑院(かんいん)」という場所。後鳥羽天皇から8代なら順徳天皇もそこにいたということになるので、「閑院内裏址」を一つ目の“ゆかりの地”とした。二条城の東、ANAクラウンプラザホテル京都のすぐ近く、押小路通と小川通の交差点角に石碑がある。わかりにくいが、《此付近 閑院内裏址》とある。石碑の後ろ側には西福寺があり、その門の横には、《豊臣秀吉妙顕寺城跡》の碑と案内板があった。聚楽第完成までの間、秀吉が政庁としていた場所だ。この辺りの町名が「古城町」というのは、そのことの名残だろうか。近くには他の里内裏もある。すぐ南は百人一首67番の作者、周防内侍の“ゆかりの地”として訪れた堀河院跡。この押小路通を向こう(東)へ2ブロック行くと東三条院跡がある。押小路通の西を眺めると二条城の東南櫓が見える。白い大きな建物はANAクラウンプラザホテル京都だ。順徳天皇は1197年に後鳥羽天皇の第3皇子として生まれ、2歳年上の兄である土御門天皇の後、14歳で第84代天皇になる。お兄ちゃんは温和な性格で魑魅魍魎のいる鎌倉幕府と渡り合うには心許ないとお父ちゃんが判断して、剛毅な性格の順徳天皇へと譲位させたらしい。きっと弟のほうが自分(後鳥羽院)に似ていたんだろうね。1221年、24歳の時に承久の乱があって、幕府方に敗れ佐渡へ配流になる。佐渡での生活は21年に渡り、1242年に佐渡で崩御する。崩御後は佐渡の真野で火葬されたが、後に遺骨が都に持ち帰られ葬られたという。現在、大原陵が順徳天皇陵として治定されている。その大原陵を二つ目の“ゆかりの地”とした。場所は大原三千院の北側。三千院の門を通り過ぎて、朱塗りの橋を渡って、すぐ右側に入ると、御陵がある。後鳥羽天皇と順徳天皇の御陵だ。向かって左側に、《順徳天皇大原陵》とある。御陵側から見える眺め鞍馬のお山の方だろうか。まだ紅葉には早かったので人出もそれほど多くなくのんびりとした大原。紅く染まったらのんびりではなくなるな。佐渡へ配流後に詠んだ歌いかにして 契りおきけむ 白菊を 都忘れと 名づくるも憂し ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ちょっと気になったのが、、、後鳥羽天皇と順徳天皇は仲良く御陵が隣り合っているが、土御門天皇の御陵はどこ? と。承久の乱に関わっていないのに、父が隠岐に配流されたから自分もと、自ら土佐へ配流された土御門天皇の御陵は京都府長岡京市にある。大原とは離れているね。

2025.10.25

コメント(0)

-

『小津和紙』で 手漉き和紙体験

日本橋本町、旧日光街道沿いにある『小津和紙』。5年前に旧日光街道歩きをした時から気になっていたお店で、娘が「手漉き和紙体験」を予約したというので楽しみにしていた。1653年に伊勢の松坂出身の小津清左衛門長弘が大伝馬町に店を構えたことが始まりという老舗。1階の体験工房で“手漉き和紙”にチャレンジした。とろりした液体の中に簀桁を入れすくいあげる。前後左右に簀を振って厚さを整える。「落水紙」という、水滴を上から落として模様をつける技法のを選んだ。かなり大胆に模様をつけたつもりだったが、乾かしてみると、思っていたのよりこじんまりとした模様になってしまった。とても丁寧にご指導くださり、楽しい体験になった。またやってみたいな。小津和紙東京都中央区日本橋本町3-6-2

2025.10.24

コメント(0)

-

[堺市西区] 大鳥大社

大阪府自治体巡り2周目、堺市西区のテーマは「大鳥大社」。(1周目のテーマは「駅」)和泉国の一之宮の大鳥大社。JR阪和線〈鳳駅〉から500mほど。お宮さんは「大鳥」だが、駅と町名は「鳳」。一之鳥居は小栗街道(旧熊野街道)に面している。駐車場は一之鳥居の中にある。参道を歩く。「だんじり」「三輪福」という岸和田のお酒が奉納されている。岸和田は和泉国だものね。お参りしましょ。来るのは1年2ヶ月ぶりだけど、前はこんな看板あったっけ?う~ん 思い出せない。周りを見ると、アジア系の外国語を喋っている参拝者さんが多く、その方々はお守りや御朱印を授与されていた。知られる何かキッカケがあったのかな。御朱印がとても華やかで、月ごとの絵のものがある。泉州らしい「だんじり」や季節のお花が描かれていて、集めたら華やかな御朱印帳になりそうだ。東にある摂社。清盛の歌碑がある。1159年(平治元年)に平清盛が熊野参詣の途中、都で兵乱があるとの知らせを聞き都に戻る途中に大鳥大社に立ち寄り詠んだという歌。かひこぞよ 帰りはてなば 飛びかけり はぐくみたてよ 大鳥の神大鳥大社 大阪府堺市西区鳳北町1丁1−2

2025.10.22

コメント(0)

-

[豊中市] 豊中つばさ公園『ma-zika』

大阪府自治体巡り2周目、豊中市のテーマは「空港間近の公園」。(1周目のテーマは「大阪大学の有形文化財」)今年8月、大阪国際空港(伊丹空港)南東側に、「豊中つばさ公園『mazi-ka』」が一部オープンした。「飛行機撮影の聖地」とも呼ばれる千里川土手のすぐ横だ。屋根付き展望広場に上がることができる。屋根付き展望広場の前はまだ何もないけれど、再来年の2027年3月には芝生広場になって、滑走路を眺められるようになるらしい。今は着陸してくる機体を横から眺める。スマホでこの程度に写るくらい近い。JAL機の前輪下に航空灯火の進入灯がある。ちょうど点検作業中で、進入灯上には作業の方がいた。駐車場から見ると、来た来た。こちらも迫力がある。今は黄色で囲ったところのみオープンで、再来年にはドッグランやマルシェ、遊具広場、バーベキュー広場が出来、夢洲の万博会場の樹木を移植する計画もあるらしい。とても賑わう施設になりそうな予感がする。全面オープンしたら、機体と滑走路が写る写真になるだろうな。豊中つばさ公園『ma-zika』大阪府豊中市原田中2丁目2番14号

2025.10.18

コメント(0)

-

レストラン 桂 (東京都中央区)

日本橋三越前から江戸桜通りを東へ歩いて2分のところにある『レストラン 桂』。“昭和の香り”がする老舗洋食店でランチにした。C料理の有頭海老フライ&ハンバーグステーキライスが付いて2150円。真っ当な凛とした雰囲気の洋食料理。デミグラスソースはもちろん、有頭海老フライが大きくて美味。また来たい店だ。レストラン 桂東京都中央区日本橋室町1-13-7(日・祝 休み)

2025.10.17

コメント(0)

-

徳島県 「藍」

47都道府県巡り39ヶ所めは徳島県。テーマは「藍」だ。徳島といえば何を思い浮かべるか。まずは「阿波踊り」。働き始めた時に徳島出身の同僚が、「阿波踊りの時に徳島に帰れなかったら会社を辞める」と言ったのが強烈に印象に残っている。彼に向かって「まるで岸和田じゃん」と笑ったことがある。あと徳島といったら何だろう? 鳴門金時、すだち、和三盆、藍。そうだ「藍」にしよう! と徳島市の北隣りの藍住町にある『藍の館』へ行った。「藍住町歴史館 藍の館」徳島駅前から10kmほど、車で23分で着いた。徳島の「阿波藍」は、1445年の資料に記録があるので、室町時代には始まっていたと考えられるそうだ。藍染め体験にチャレンジした。資料館の後ろにある大きなお宅、当地の大藍商の奥村家のお屋敷の一角で藍染め体験をする。↑の左の青い暖簾の奥で体験する。タデ科の植物の藍の葉を乾燥させた後、発酵・熟成して作る天然藍染料を「蒅(すくも)」という。「蒅(すくも)」に含まれているインディゴという藍色の色素は水溶性ではないので、灰汁などアルカリ性のものと一緒にし、発酵をすすめることで水に溶けるようにする。その工程を「藍を建てる」という。体験の場へ入ると、ツンとした匂いを感じた。藍染めの液が発酵しているからだろう。シルクスカーフを藍染め液に3回漬ける工程を選んだ。液の色は茶色っぽい。これが綺麗な藍色になるのかと心配になるくらい茶色い。しぼったり、生地を広げて酸化させたり、水洗いしたりすると、綺麗な藍色になる。途中黄色かった生地が、綺麗な藍色になった。最後にアイロンを当てて完成。いい記念になった。奥村家の母屋のほうへ行ってみよう。阿波藍の最盛期は、江戸時代から明治時代にかけて。1903年(明治36)がピークだった。それ以後はインドやヨーロッパからの輸入ものに押されてしまった。こういう素晴らしい作品を見ていると、伝統工芸として残していってほしいなと思う。美しいなぁ。炎天となる静けさに藍を干す藍住町歴史館 藍の館徳島県板野郡藍住町徳命前須西172 ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪北海道青森県 岩手県 宮城県 山形県 福島県茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県富山県 石川県 福井県岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県香川県福岡県 佐賀県 熊本県沖縄県

2025.10.15

コメント(0)

-

新宿で点心ランチ

新宿駅南口界隈をうろうろしていたらお腹がすいた。『添好運』の外に待ち列がなかったので、ここで食べることにした。お粥(680円)と、7種類の蒸し餃子(680円)ひとりランチなので色々頼めないのは残念だったけど、久しぶりの点心ランチは美味しかった。添好運 新宿サザンテラス店東京都渋谷区代々木2丁目2−2

2025.10.13

コメント(2)

-

神田でモーニング

神田駅界隈でモーニングにすることにした。JR高架下にある『神田珈琲園』で。生デラックスセットをオーダーした。珈琲園ブレンドとサラダがまず来て、少ししてサンドイッチが。ふわっふわのパンで美味しいサンドイッチだった。生デラックスセットの料金は920円。2階の喫煙エリアの匂いがちょっと気になったが、サンドイッチが美味しかったのでリピありだ。神田珈琲園 東京都千代田区鍛冶町2丁目13−12

2025.10.12

コメント(0)

-

[大阪市平野区] 廃線跡

大阪府自治体巡り2周目、大阪市平野区のテーマは「廃線跡」。(1周目のテーマは「環濠都市」)平野区で何かないかなぁ?とGoogle mapを見ていると、謎の空間を見つけた。川のような、でも川ではない。関西本線(大和路線)に合流していくような形だったので、これはもしかして昔あった阪和貨物線の跡ではないかと思い行ってみた。国道25号線と交わるところにあるタイムズ駐車場に車を停めたら、横が廃線跡だった。国道の上を越える部分は撤去されていた。ここは車の往来が多いからだね。周辺を少しだけ歩いてみよう。阪和貨物線が廃止されたのは2009年(平成21)だから、もう16年になる。まだ残っているのね。50年ほど前にこの阪和貨物線を列車で通ったことがある。小学校6年生の伊勢への修学旅行で、最寄り駅から団体列車に乗り、阪和線の杉本町駅から貨物線に入り加美駅あたりで関西本線に入り伊勢へ向かった。日頃通ることができない路線を列車が走って凄く楽しくてずっと外を見ていた記憶がある。歩いたのは平野区加美鞍作というところ。鞍作(くらつくり)は珍しい地名だな、鞍を作る人が多くいたのかな? と思ったら、そうではなくて、古代に鞍作氏という豪族が居住していたことからだそうだ。鞍作氏、、、元は馬具に関連がある人々だったんじゃないかな。

2025.10.11

コメント(0)

-

サンダーバードで帰阪 ('25夏 福井旅行13)

敦賀湾に面した海沿いへ行ってみた。そこに『敦賀鉄道資料館(旧敦賀港駅舎)』がある。越前国は1000年以上前から大陸との縁があった場所。紫式部のお父ちゃん(藤原為時)が越前守になって宋人に対して苦労していたのは、昨年の大河ドラマで描かれていた。1912年(明治45)には、東京の新橋から金ケ崎(敦賀)まで直通列車が走り、敦賀港からロシアのウラジオストクまで連絡船で渡って、そこからシベリア鉄道でパリまでという、欧亜国際連絡列車という路線が出来た。そういう歴史的なことが展示されている施設のようだが、もうすぐ3時で見学するには時間がない。ガソリン満タンにしてレンタカーを返却するには30分はみないとね。鉄道資料館前からは、敦賀の赤レンガ倉庫が見える。敦賀は近いからまた来るだろう。レンタカーを返却し敦賀駅へ。青いラインを目印に「サンダーバード」がいるホームへ。乗り込んだ時は空いていたが、新幹線が到着後の乗換えのお客さんが来ると、車内はそこそこ混んだ。乗換えの方の中には、「新幹線じゃなくてサンダーバードで良かったんだよ、面倒くせぇ」と思っている人が多そうだ。新幹線のホームドアには「大阪側」とあったけれど、延伸はいつのことやらという状態。まだまだずっとずーっと先のことだろう。旅のお供は北陸のご当地ビール。白えびビーバーも買ってくるべきだったわ。敦賀を出ると、ほどなく琵琶湖が見える。琵琶湖が見えると帰ってきた気分になるのは「The 関西人」だからね。その日の晩ごはんは、敦賀駅で買ったお弁当。旅の1番の目的だった東京から敦賀まで新幹線に乗り、芦原温泉で湯ったりもできたので、楽しい旅になった。('25夏 福井旅行 終わり)

2025.10.10

コメント(2)

-

神楽かきごおり ('25夏 福井旅行12)

一乗谷から、北陸道を使って61㎞ 55分で敦賀に戻ってきた。フェーン現象で暑くてたまらん福井。(大阪人でも驚きの暑さだった)何か冷たい物を食べないと生き返れないので、検索して見つけたお店へ行く。氣比神宮前にある神楽通り沿いにある『中道源蔵茶舗』。神楽かきごおり(1200円)をオーダーした。抹茶蜜のかき氷の中に、小豆・練乳・白玉が隠れている。濃いめの抹茶ソースで追い蜜もできてとても美味しかった。他にパフェもメニューにある。お店のすぐ横の交差点の先には、越前国一之宮、氣比神宮の大鳥居(国の重要文化財)が。氣比神宮前の敦賀のメインストリートであろう国道8号線(バイパスではないほう)には、松本零士先生作品のオブジェがあった。中道源蔵茶舗福井県敦賀市神楽町1丁目1-8

2025.10.08

コメント(0)

-

一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ('25夏 福井旅行11)

復原町並の北側の入口から見えている唐門。ここに来たらあそこには行かなければ。一乗谷の自然を感じながら、というか、暑さを感じながら唐門へ歩く。一乗谷の風景では一番有名な唐門。この門の脇にある桜の花と唐門は、福井を代表する眺めのひとつ。唐門の奥は、朝倉館があった場所。前日に恐竜を見ていたので、500年なんてすぐそこじゃん思ってしまったが、されど500年。ここに朝倉義景や足利義昭がいたと思うと、悠久の時を感じた。もっとゆっくり巡ると様々な気づきがある一乗谷だが、38度以上の気温だとこれで限界。敦賀へ向かうことにした。一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館福井県福井市城戸ノ内町21−18

2025.10.06

コメント(0)

-

一乗谷朝倉氏遺跡 復原町並 ('25夏 福井旅行10)

東京へ向かうダンナを芦原温泉駅まで送り、そこからは一人での行動になる。敦賀でレンタカーを返却するのは午後3時30分ごろなので、それまでどこかに行こう。色々行きたい所はあれど、この数日の福井は酷暑で、前日など車外温度が40度と表示されていたぐらい。無理は禁物なので屋外行動は1時間以内と決めていた。初日は博物館のみの訪問で気になっていた一乗谷に再び行くことにした。博物館で見た城下町のジオラマが素敵で、復原町並ってどんなん? と興味があったのだ。芦原温泉からは下道で33㎞、1時間弱で着いた。復原町並の南側の駐車場に車を停めて散策開始。駐車場脇には紫陽花が咲いていた。こんなに暑いのに健気に咲いていてる。きっと丁寧にお世話してもらっているのだろう。復原街並の入場料は一般330円。お茶持って日傘をさして、町並を歩く。発掘調査で見つかった塀の石垣や建物の礎石をそのまま使用して、朝倉氏の城下町を復原している。こちらは染物屋さん大きな甕が並んでいる。こちらは食器を商っている。子供がお商売をしているお母さんの様子を覗いている。「早く仕事が終わらないかなぁ」と思っていそう。500年前はさぞかし活気に溢れた通りだったのだろうな。中級武士の武家屋敷が復原されていた。畳敷きの部屋の中では武士が将棋を楽しんでいた。使用人が食事の用意をしている。100年余り朝倉氏によって栄えた一乗谷は、信長によって焼き払われてしまう。このような遺構が残されているのは奇跡なのかもね。映えスポットもある。暑くてクラクラしたけれど、来て良かった。もうひと踏ん張りして、あちらに行ってみよう。一乗谷朝倉氏遺跡 復原町並福井県福井市城戸ノ内町28−37

2025.10.05

コメント(0)

-

萩の寺 東光院 (大阪府豊中市)

もう遅いかな? と思いながら豊中の萩の寺へ。門前の萩はいい色をしているが。萩の寺 東光院見頃に合わせた「萩まつり」は24日で終わっているので、もう終盤だとは思っていたがどうだろう?(10月1日撮影)ギリギリなんとか間に合っているというくらいかな。例年萩に出遅れてしまうのは、「9月だけどまだ暑いよ~ 外は無理~」と言ってるうちにこっそりと咲いているから。毎年そうなっているのは学習能力がないよな。いつもお彼岸を過ぎて、「あっ 萩のシーズンやった」と思い出すのだ。東光院は、735年(天平7)に行基によって開創されたと歴史は古い。境内には句碑が多くあり、文学的な薫りもするお寺さんだ。萩の寺 東光院大阪府豊中市南桜塚1丁目12番7号

2025.10.04

コメント(0)

-

越前あわら温泉 つるや ~食事~ ('25夏 福井旅行9)

つるやさんでのお食事は、2階のお食事処で。食前酒は白加賀梅の梅酒。先附はうざく。前菜はもずく真丈、穴子八幡巻きなど。合わせたお酒は「女将」。あわら温泉の女将さんたちが、米作りから酒造りまで携わって出来たお酒なので、ここで飲むには相応しいだろう。お椀蓮根豆腐に蒸し鮑。お出汁の味がいい。向付ついているワサビがとても大きい。後のお肉とご飯にも使って下さいとのこと。ダンナはこのあたりで日本酒飲み比べに。左から、黒龍 龍、花垣、梵。焼き鮎 or 若狭牛で、チェックイン時にチョイスしたのは、若狭牛青朴葉包み焼きわさびがよく合う。揚げ物夏らしく鱧の天ぷら。これがかなり量が多くてふたりでびっくり。お食事と水菓子美味しいお料理で満足だ。朝食も夕食と同じ場所で。ぷっくり可愛い鶴が印象的。1杯目は温泉がゆ。白いご飯もある。朝食後に珈琲を飲みに“お客さまサロン”へ行くと、朝はオレンジジュースがあった。チェックアウトして玄関に行くと靴が並べられていて、「お写真撮りましょうか」と声掛けがあり、車にはエンジンがかかっていて、その流れがとてもスムーズ。「やっぱりいいお宿は気持ちいいねぇ、たまにしか泊まれないけれど。笑」とダンナと話しながら芦原温泉を出発した。越前あわら温泉 つるや福井県あわら市温泉4丁目601

2025.10.02

コメント(2)

-

越前あわら温泉 つるや ('25夏 福井旅行8)

福井での2泊目は芦原温泉の『つるや』。お宿を楽しみにしていた。玄関前に車(レンタカー)をつけると、中からスタッフさんが走って出てこられ、荷物と車を預かってくれる。久しぶりのバレーパーキングシステムだった。玄関で靴を脱いで館内へ。館内は畳廊下だ。こちらでチェックイン手続きをする。お薄と福井名物の羽二重餅をいただく。なんやえらい達筆のお軸があるわね。お薄をいただいたらお部屋に案内していただく。つるやさんと言えば廊下のこの絵。アサインされたのはこの絵の前のお部屋だった。一休.comから予約していたのは、「<5月から7月までの期間限定>お部屋はおまかせでお得!」というプラン。お部屋に入ると3畳くらいの小間があって、そこには冷蔵庫とお茶の道具がある。冷蔵庫内は何も入っていない。お水は北陸新幹線柄のペットボトルが2本セットされている。10畳の和室。生花が生けられている。ここで座っている時間がほとんどになる和室にあってない身体の私たち。普段こたつもない家で過ごしているからね。部屋からの眺めはお庭。1883年(明治16年)に農地(水田)の井戸から湧き出たのが芦原温泉の始まりなので、眺めに関しては期待していない。お隣はただいま工事中。旅館の建て替えかな。工事の音は気になることはなかった。ウエットエリアは、洗面台・トイレ・浴槽別室タイプ。源泉かけ流しの大浴場があるので部屋のお風呂は使わず。大浴場へは部屋のバスタオルを持って行く必要がある。部屋数の多いお宿ではないので、大浴場は混むこともなく快適に入ることができ、一時ひとりきりになったほどだった。いいお湯で貸切状態は至福の時だ。パブリックエリアに行ってみよう。“お客様サロン”という場所があって、コーヒーなどのソフトドリンクとミニ缶のビール、赤白ワインを自由に飲むことができる。温泉卵を作ることができる。籠に生玉子を入れて20~30分温泉に漬けるとできる。ちょっとお醤油をたらして食べると美味。想い出に残るお味だった。夕朝食に関しては次回。越前あわら温泉 つるや福井県あわら市温泉4丁目601

2025.10.01

コメント(0)

-

福井県立恐竜博物館 ('25夏 福井旅行7)

福井旅行2日目。福井県が総力を挙げて推している場所に行く。福井駅前から東へ向かう。国道416号から今は無料区間の中部縦貫自動車道に入り、雪渓が残っている白山を遠くに眺めながら走って勝山ICで出ると、そこから10分ほどで福井県立恐竜博物館に着いた。福井駅前からは30㎞、所要時間は車で45分ほどだ。恐竜の里に来ましたよ。事前予約をして入館。(入館料は常設展のみなら一般1000円)かなり力(お金)をかけた施設だと見受けられる。2000年(平成12)本館竣工。建物設計は黒川紀章建築都市設計事務所だ。やはり有名建築家でしたね。このエスカレーターは恐竜の世界へ誘うプロローグ第1景で、次は路地のような通路で視覚が狭まれる。トンネルの先でプロローグ第2景のカマラサウルスの産状化石を見て、階段を上がると、広い空間の真ん中でこの子が吠えている。その周りは恐竜ワールドだ。福井で見つかった恐竜については以前のブログでアップしたので省略する。夏休み前の平日だったが、見学者は多く賑わっていた。 幼稚園年長さんくらいかな?という坊やがすらすらと恐竜の名前を話していて、末は博士ちゃんかなと微笑ましく思った。自分もヲタク系だから、そういうお子様には親近感をおぼえる。朝ごはんを食べずに来たので、ここで早めのランチにした。化石発掘オムハヤシライス(1500円)オムライスの中には恐竜の卵(ウズラ卵のフライ)が隠れていた。そういうの楽しい。レストランは11時過ぎに来たので待ちなしだったが、平日でも12時近くには待ち行列ができていたので、土日はかなりのことになりそうだ。福井県立恐竜博物館福井県勝山市村岡町寺尾51−11

2025.09.29

コメント(0)

-

くずし割烹 ぼんた ('25夏 福井旅行6)

夕食は福井駅前ハピリン1階にある『くずし割烹 ぼんた』で。遅めランチでソースカツ丼をがっつり食べたので軽めの夕食になった。鰻のお料理。ちょっとさっぱり系をはさんで、メインは焼き鯖。肉厚の鯖でボリュームがある。ダンナの〆はへしこ。一切れもらったけど、申し訳ないが私はお子様舌なので、へしこの良さが未だわかりませぬ。焼き鯖を食べられて嬉しかった。くずし割烹 ぼんた福井県福井市中央1丁目2番1号 ハピリン1階2階

2025.09.27

コメント(2)

-

コートヤード・バイ・マリオット福井 ('25夏 福井旅行5)

この日のお宿は、福井駅前の『コートヤード・バイ・マリオット福井』。福井駅前、この恐竜の後ろのビルの15階から28階までがホテルだ。車寄せは1階にはなく3階にある。そこへ行くには中央大通り沿いにある駐車場入口から入らなければいけないが、その入口が少々わかりにくくて行き過ぎてしまい、周辺を2周まわるということになってしまった。3階車寄せでダンナと荷物を下ろし、そのまま上階の駐車場に行き車を停め、エレベーターを使って下がろうとしたら、ホテルとは逆のタワマン側のエレベーターだったようで、1階で出たらホテルが遠い。(笑) 駅前にあるホテル入口(↑1枚目の写真)へ行き、エスカレーターで3階に上がるとダンナがいた。16階のレセプションに到達するまで、自分のドジのせいでとても時間がかかった。動線がわかってから見ると、そんなに難しくないが、2回もヘマをしたらそりゃ時間がかかってしまう。予約していたのは、スーペリア・ツイン (バスタブなし 25平米)枕元壁面にコンセント・USBポートがある。左側にシャワーブースが見えている。ブラインドは下げっぱなしになるのでここはガラスじゃなくていいよなと、こういう造りを見るといつも思う。乳液・化粧水もボトルで置かれていた。アメニティは右の茶色いボックスに収納されていた。左隅のはウォーターサーバー。ここではペットボトルではなくこのサーバーの水でとのこと。すっきりとした室内で、25平米のわりには広めに感じたが、椅子は普通のが2脚欲しかったな。小さい椅子はおしゃれだけど、座っていてゆったりできない。高層階なので眺めはいい。南西方向北西方向右に見える緑は中央公園で、ここには写っていないが中央公園の隣に福井城址がある。ちゃんとお濠も残っている城址で、その本丸があった場所に、福井県庁・福井県議会・福井県警察本部がある。江戸の頃から福井の行政の中心は同じ場所なのね。エレベーターホールから見た東側の眺望眼下に福井駅。チェックイン時に、マリオットボンヴォイに入会したら駐車料金が割引になりウエルカムドリンクがバーで1杯飲めると聞き入会した。外での夕食後に、バーでスパークリングワインを1杯いただいた。コートヤード・バイ・マリオット福井福井県福井市中央1丁目3−5

2025.09.26

コメント(4)

-

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館 ('25夏 福井旅行4)

ソースカツ丼を食べ終えたら午後3時過ぎ。もう一か所見学しようと、一乗谷へ向かった。10年ぐらい前かな、一乗谷のキャンペーンをしてたのか、メトロの六本木駅に何枚も一乗谷のとても綺麗なポスターが貼られていて、どんなところなのかしら?と思ったことがある。福井駅からは12㎞、車で25分ほどのところに一乗谷はある。谷の入り口付近に博物館がある。福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館観覧料は一般700円 高校生400円 小中学生200円 75歳以上350円。入館してすぐのエリアの映像で、朝倉氏についてと戦国時代の城下町全体が遺跡として残ったのが一乗谷である、というアウトラインがわかるようになっていた。何も知らないで来ても、こういう所なんだなとわかるようになっている。博物館1階奥には、遺構が屋内展示されている。屋内展示は重要だ。天気が悪くても、外歩きは無理な季節でも、ここに来れば一乗谷遺跡の遺構に触れられるというのは、訪問者の満足度からも大事だろう。この遺構は石敷遺構(いしじきいこう)。石敷遺構には2つの仮設があって、船着場であったというのと、道路であったという説。いずれにしても、500年近く前の都市計画のものと知ると興味がわく。博物館の2階は朝倉氏関連の展示がある。ミニチュア好きの私が目が惹かれたのは、一乗谷城下町のジオラマ。市井の人々の生活も描いていて見ていて飽きない。奥は御屋形様のお屋敷かな。2階展示室の先には、朝倉館が原寸再現されているのを見ることができる。朝倉さんというと、朝倉義景(1533-1573)が室町幕府最後の将軍・足利義昭(1537-1597)をこの一乗谷に招いたのに、義景はぐずぐずして上洛せず、信長が上洛してしまうことになる顛末を思い出す。この博物館に再現されている朝倉館に、足利義昭は招かれたのね。朝倉さんは将軍が来たのにどうして上洛しなかったのだろうか。考えすぎたのかなぁ。そこが運命の分かれ道で、信長は天下統一手前まで到達し、一乗谷は信長によって灰燼に帰した。博物館から一乗谷の奥を眺めた。あちらの方に一乗谷の多くの遺構が残されている。福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館 福井県福井市安波賀中島町8−10

2025.09.24

コメント(0)

-

ヨーロッパ軒 ('25夏 福井旅行 3)

敦賀駅前でレンタカーを借りたら、さっさとランチに行きますよ。ダンナの希望は“『ヨーロッパ軒』でソースカツ丼を食べる”こと。敦賀にも何店舗かあるが、どこも昼休憩があって、一番近い駅前店は13時までなので間に合わない。相生町の本店なら14時までなのでいけそう、ということで向かって13時15分に着いたが、もう入店できなかった。待っている人がすでに多くいたのだろう。残念無念なり。仕方がないから越前そばに切り替えて、翌日に福井でソースカツ丼にしようと思ったが、スマホかちゃかちゃさせてたダンナが、「福井の本店はノンストップで営業してる!」と叫んだ。ということで、北陸自動車道を60㎞ぐらい北上して福井までやってきた。福井市順化町、片町通りにある「ヨーロッパ軒総本店」ランチには少し遅めの時間だったので、日曜日だったが並ばずに入れた。レディースカツ丼セット(カツ2枚 ご飯小盛 サラダ 味噌汁) 1200円カツが薄くてシュニッツェルみたい が第一印象だが、食べてみるとその「薄さ」がいい味を出していて、サクサクっとした軽さにソースがよくからまって、食べると癖になりそうな味だ。福井で開業したのは1924年(大正13)と老舗のレストラン。店内の装飾にもレトロ感がある。福井に来たらまた食べるだろうな。ヨーロッパ軒総本店 (月・火定休)福井市順化1丁目7−4

2025.09.23

コメント(4)

-

敦賀駅 ('25夏 福井旅行 2)

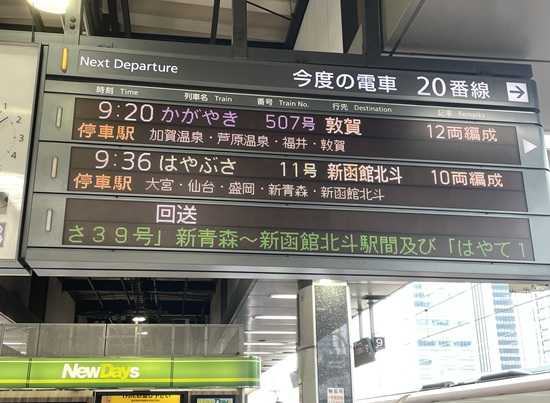

大阪からなら新快速でも来られるのに、すごく時間をかけて敦賀に来たな。糸魚川とか通ってきたんだもんね。乗ってきた「かがやき507号」。ホームドアを見てびっくり。「大阪側ドア」とある。遠い将来には大阪まで通じるだろうけど、今はまだルートすら決まりきっていなくて、滋賀県の方々は、「滋賀県通らなくていい、滋賀県に何の得もないもん」と言ってる。そうよね、長浜などは新快速で関西からお客さんが来ているのに、新幹線開通して第三セクになったら何の得もないものね。京都は中心部にトンネル掘られるのは、阪急京都線のトンネル工事で井戸水が枯れた経験からイヤがるのもわかるし。京都と滋賀を敵にまわすのは、なかなかに厄介そうね。でもそこを通さないと大阪に来られないし。いつ大阪まで来るだろうねぇ(遠い目) 年月的にもう他人事になっている。敦賀で下車した乗客のほとんどは、ここで乗り換えて大阪・名古屋方面に向かうようだ。大阪へは特急サンダーバード。名古屋へは特急しらさぎ。わかりやすいように色分けされている。この乗換えが不評だと聞く。新幹線と在来線の高低差が大きいとか不満を述べる人が多いそうだ。エスカレーターもエレベーターもあるので高低差についてはそれほどでもないと思うが、新幹線開通前は福井から大阪・名古屋へ乗換えなしで特急1本で行けてたのに、料金は上がる、時間はそれほど短縮されない、なのに乗換えの手間だけ増えているので、不満がつのるのはよくわかる。在来線特急は新幹線のすぐ下にいるが、高低差が大きいので遠く感じるかな。そんな事を考えながら駅西口へと歩く。JR北陸本線、JR小浜線、ハピラインふくいにも乗り換えできる。昔は米原から直江津までが北陸本線だったのに、今は米原・敦賀間だけになってしまった。短くなってしまったな。敦賀駅西口前で大阪から来たダンナと無事合流した。

2025.09.21

コメント(0)

-

かがやき507号 ('25夏 福井旅行 1)

東京駅9時20分発の「かがやき507号」に乗って敦賀に向かう。さいたま新都心あたりが見えてきた。高崎駅を通過し、東京駅から45分ほどで、上越新幹線と分岐する。少し雲があるが浅間山。軽井沢から先は新幹線では初の乗車なので寝てられない。上田城跡が見えた。長野駅手前写真右奥あたりが川中島古戦場跡あたりかな。以前長野に来た時、川中島バスというのが走っていて、子供心に「いつも戦っているみたいなバスだな」と感じたことがあった。そんな事があるはずもないけどね。笑東京から1時間50分ほどで日本海が。糸魚川市あたり。もうすぐ金沢。金沢で泊まったハイアットハウス金沢が見えた。ホテルの部屋から新幹線が出発するのを見たなぁ。金沢駅で多くの人が下車した。ホームでの安全確認とやらで金沢駅を10分遅れで出発。「かがやき507号」は、金沢までの停車駅は上野・大宮・長野・富山で、金沢から先は、加賀温泉・芦原温泉・福井に停車する。金沢からはガラガラかと思いきや、加賀温泉・芦原温泉・福井から意外に人が乗ってくる。福井駅周辺はビルが多い。この日のお宿は福井駅前なので夕方にはここに戻ってくる。10分遅れが8分になって、東京駅から3時間31分で敦賀駅に到着した。

2025.09.20

コメント(0)

-

レストラン田むら

国内最高気温の記録更新が続いていた頃。京都で夕方に用事があったので、それまでどう過ごすか思案した。外で観光は体力的にとても無理なので、ゆっくりめにランチして、残り時間は伊勢丹でショッピングということにした。駅から近いレストランで、京都っぽいところはないか?と探し、予約したのは、京阪〈三条駅〉から徒歩4分のところにある『レストラン田むら』。ダンナもとうとう日傘デビューして、炎天下を歩いてレストランへ。ロイヤルコペンハーゲンのプレートの上にとうもろこしの冷たいスープ。中にとうもろこしのアイスクリームが入っていて、香ばしく焼かれたとうもろこしと合わせて食べると、京の夏の熱気が少し冷まされて涼やかな気分になった。前菜は京都っぽい八寸仕立てで。だし巻、鱧のお寿司、鯖寿司。合わせるお酒を悩むとこだけど、私は車の運転があったので全然悩みませんよ。 岡山下津井のタコと淡路島の鱧にポン酢ジュレがかかった冷たい一品。娘が生まれる前だから32年以上前、ふらっと行った下津井でタコづくし料理を食べた想い出を話しながらいただいた。このタコはとても美味しかった。スズキがカルボナーラ仕立てになっている。器はル・クルーゼ。お肉の部位はカイノミ。肉々しさを感じるお肉で、満足感が高かった。青楓の涼やかな器の中は、オクラととろろがのったお蕎麦。デザートの器には南蛮人がいて、泉州から来た身には「堺」を感じる。桃のデザートだった。〆はホットコーヒー。お箸でもいただけるフレンチの和寄り懐石。今度はお酒を楽しめる時に来たいな。レストラン田むら京都市東山区大和大路古門前東入ル 元町391-1

2025.09.19

コメント(0)

-

JAL ミャクミャク×ガンダム

@関空乗るJALが来た。あれはタイムリーな塗装機だ。ミャクミャク×ガンダムのコラボ塗装。名前は「JALガンダムJET」なのね。万博塗装機に乗って、上空から大阪を見下ろす。夢洲見っけ。

2025.09.17

コメント(2)

-

「運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂」(東京国立博物館)

「運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂」の開催初日に、上野の東京国立博物館へ行ってきた。神田でモーニングを食べながら「どこへ行こう?」とスマホかちゃかちゃして急遽決めた行先なので、展示内容の予備知識はゼロ。頭の中に浮かんだのは、北円堂の建物。この中の仏さんとか、たくさん仏像を見られるのかなと、ぼやっと思っていた。(北円堂の写真は2019年秋に撮影したもの)ぼやっと想像していたのとは違って、展示は仏像7体(国宝)のみ。考えてみたら、「北円堂」とあるのだから、そこ限定になるわね。展示室に入ると中央にご本尊の〈弥勒如来坐像〉がいて、その後方に控えるかのように〈無著菩薩立像〉と〈世親菩薩立像〉が立っている。その周りには、いつもは中金堂に安置されている四天王立像がいた。平家による南都焼き討ち(1180年)後の再建時は、北円堂はこういう空間ではなかっただろうか、という展示だ。正直、展示室に入った瞬間の第一印象は、「7体のみって、いさぎよい展覧会だけど、もうちょっと何かあっても、、」と思ったが、借りていた音声ガイド(声 高橋一生さん)の内容が深く、ゆっくりと鑑賞していると満足度が増した。2019年秋の「北円堂・南円堂 同時開扉」で北円堂内を見た時は、ちょっとユーモラスな雰囲気の四天王が四方にいて、その四天王は平安時代作のものだったことを思い出した。南都焼き討ち後の復興は、再建を一手に引き受けた運慶一門の仏像でお堂を埋めたのではないかというのは何となく納得できる。明るい場所なので、それぞれの仏像の後ろ姿を興味深く拝見してきた。この展覧会は11月30日まで東京国立博物館 本館特別5室東京都台東区上野公園13-9

2025.09.15

コメント(0)

-

ANAで帰阪 ('25夏 青森・函館旅行 25)

函館駅から函館空港まではシャトルバスを利用した。運賃は大人700円。クレジットカードのタッチ決済は使えるが、Suicaなどの交通系ICカードは利用できない。函館のいいところは空港が市街地と近いことで、函館駅から20分で空港に着いた。朝に海鮮丼を食べているので、ラーメンとかはとても無理。美鈴珈琲のカフェがあったので、コーヒーソフトクリームで旅の最後を〆た。名残惜しいが伊丹に向けて出発する。青森の十三湖あたり。風力発電の風車が多くある。青森2泊函館2泊にしたかったが、旅を計画したのが遅めで、お得な運賃で乗るには3泊の旅程でしか組めず、青森が駆け足になってしまった。また来ないと。次に下界が見えたのは、敦賀上空。次の旅行は、東京から敦賀まで新幹線で来る予定。福井の景勝地のひとつ、三方五湖。奥には琵琶湖と竹生島が見えている。午後3時過ぎに伊丹に到着した。 ('25夏 青森・函館旅行 終わり)

2025.09.14

コメント(0)

-

函館市青函連絡船記念館 摩周丸 ('25夏 青森・函館旅行 24)

空港行きのバスまでまだ時間があるので、朝市から海辺のほうへ移動した。函館市青函連絡船記念館 摩周丸を見学する。天気が良かったので、摩周丸の近くからは函館のいい眺めを楽しめた。函館山、坂道は八幡坂。今回は行かなかった旧函館区公会堂が見える。七重浜のほう。津軽海峡フェリーと山並みの向こうには駒ヶ岳の尖がりが。入館料500円を払って摩周丸の中へ入った。グリーン指定椅子席だ。懐かしいなぁ。ひとりで青函連絡船に乗った時、両親が「船だけはいい席に座らなきゃダメ」と言うので、グリーン指定を予約した。だからこの赤い椅子には憶えがある。船内にはいくつか船の模型があって、洞爺丸があった。両親には洞爺丸事故と紫雲丸事故の記憶が鮮明に残っていたから、船の席にはこだわりがあったのかもしれない。いい席だから助かる確率が増えるわけではないだろうが、何か思うところがあったのだろう。青函連絡船の洞爺丸が台風によって転覆沈没したのは1954年(昭和29)。死者・行方不明者は1155人だった。修学旅行生が多く犠牲になった紫雲丸事故は1955年(昭和30)だ。操舵室に入ることができる。全長132m、旅客定員1200名の摩周丸は、就航が1965年(昭和40)なので、今年は60年のメモリアルイヤーだ。函館市青函連絡船記念館 摩周丸北海道函館市若松町12番地先

2025.09.13

コメント(0)

-

朝食は朝市で ('25夏 青森・函館旅行 23)

昼過ぎのANAで伊丹に戻るので、最終日に動けるのは午前中だけ。函館ー伊丹のANA便は夕方にないから仕方がない。朝ごはんは朝市で食べよう。老舗の『きくよ食堂』にした。本当はうに丼を食べたいけれどさすがに高いよなぁ。三種お好み丼(ミニ)Bセットイカ刺しもちょっと付いて、3000円でおつりがあった。これぐらいが満足度が高い。ダンナがお買い物をしたいと朝市内に入ると、以前から興味があった「活いか釣り堀」を見つけた。待ち列は出来ているけれど、せっかくなのでやろう。20分くらい待って自分の番が来た。ひとり1杯でこの日の価格は1000円。私が釣って、ダンナはカメラ担当。待っている間に他の人の様子を見ると、釣れな~い!とかきゃっきゃ言いながらやっていた。さて釣るよ!えっ もう釣れた。2秒かかってないよ。あまりの一瞬技にダンナ爆笑。列に並んでいた人も笑ってるし。もうちょっと時間をかけたかったわ。釣ったイカはその場ですぐに捌いてくれる。いい想い出ができた。きくよ食堂 朝市本店北海道函館市若松町11-15元祖活いか釣堀(函館朝市駅二市場)北海道函館市若松町9-19朝市は観光客相手なので地元民は行かないとか何とか言われているが、観光客の私たちは手間のかからない朝市でお土産を探すのも選択肢のひとつ。だいたいの値段はわかっているので、ここはいけるんじゃない?というお店で食べたいものの配送をお願いした。大阪に配送されたウニとイクラで作った海鮮丼。絶品ですやん。ケチらずもっとウニを買えばよかったと後悔した。当たりのお店だったわ。また函館に行ったら、朝市のあのおばちゃんの店で買うわ。

2025.09.12

コメント(2)

-

夜景 ('25夏 青森・函館旅行 22)

五稜郭からの市電の中で、函館山に行くか行かないか考えて、「行く」ことに決めた。函館駅前まで乗ってきた市電723。1961年製造なのでダンナと同い年だ。もう20時過ぎてるから展望台の混雑のピークも過ぎているだろうと思ったのが一番の決め手。函館駅前のタクシー乗り場で運転手さんに直接聞くと、運転手さん曰く、「上で待ちにしてメーターのほうが安いよ」とのことなので、メーターで行ってもらった。(「夜景プラン60分」など、タクシーには貸切プランがある)函館山は標高334mなので上るのにそれほど時間はかからない。読みどおり、暮れなずむ頃ではないので混雑のピークは過ぎていて、苦労せずに最前列で夜景を堪能できた。ライトアップされたハリストス正教会が見える。下りのロープウェイは混んでいて待ちが出ていたので、夜に弱い私たちにとってタクシーを使ったのは正解だった。運転手さんが言ったとおり、函館駅前からならメーターのほうがリーズナブルだった。

2025.09.10

コメント(0)

-

祝 リーグ優勝

(我が家のトラッキータオルケット)優勝おめでとう!!

2025.09.07

コメント(0)

-

旭川成吉思汗 大黒屋 函館五稜郭店 ('25夏 青森・函館旅行 21)

青森から海鮮が続いてお肉が食べたくなるだろうと、函館での晩ごはん2回目はジンギスカンを予約していた。旭川成吉思汗 大黒屋 函館五稜郭店函館なのに旭川なのはちょっと気にはなるけどいいっしょ。人気店らしく活気があって次々とお客さんが来ていた。お肉ををいただきます。大きなカウンター席にはおひとり様も多くいて、皆さん焼き焼きしながらジンギスカンを楽しんでいた。サイドメニューも美味しく、存分にお肉を堪能した。今回の旅は青森からずっと、食事に入ったお店のスタッフさんの感じがどこも良くて感心した。若いスタッフさんばかりだったが、食事を楽しんでもらおうという気持ちが、顔にも態度にも表れていて、おっちゃんおばちゃんは楽しかったよ。さてと、夜景どうします?う~ん、、、まだ決めかねる。市電に乗って函館駅前まで戻る間にどうするか決めることにした。函館山を見ると山上の展望台の光が見えているので、この日はバッチリ夜景を楽しめるはず。それなのに悩んでいるのは、9年前の展望台が人だらけで夜景を見るのに難儀した経験があったのと、二人とも絶景の夜景を既に見ていたから。函館に来てたら普通は夜景に挑むけどね~旭川成吉思汗 大黒屋 函館五稜郭店北海道函館市本町23番5号

2025.09.07

コメント(0)

-

JRイン函館 ~ラージツインルーム ~ ('25夏 青森・函館旅行 20)

山川牧場でソフトクリームを食べたら函館駅へ戻る。レンタカーを返却したらホテルへ。2泊目も同じ「JRイン函館」だけど、ルームチェンジなので写真を撮った。ラージツインルーム(30平米)シモンズのベッド(幅120cm)が2台。前日泊まった「キハ40ルーム」から鉄道関連のものを全部なくしたら、この部屋になる。前日よりは随分と広く感じた。 つり革はぶら下がってはいない。笑ウエットエリアは、洗面台・トイレ・浴槽独立で、お風呂は洗い場付きだ。このホテルにはシャワーブースのみのお部屋があるが、最上階には大浴場があるので、ゆったりとお風呂に浸かることができる。私は部屋のお風呂で十分だったので大浴場は使わなかったが、大浴場横にあるラウンジには行ってみた。函館の美鈴珈琲が飲める。鉄道関連の本が多く並んでいるライブラリー。ラウンジからの眺めは函館山側。水色の屋根は函館朝市のあたり。2泊のうち1泊だけ朝食をつけていた。朝食は「函館まるかつ水産」が運営しているので、朝から職人さんがお寿司を握っていて、ネタの種類は限られているが本格的なお寿司を食べることができた。景色が良く、“鉄”の心をくすぐってくれる雰囲気づくりで、何よりも函館駅からのアクセスが抜群。飲食にも困らない立地なので、また函館に来ることがあったら選んでしまいそうだ。JRイン函館北海道函館市若松町12番14号

2025.09.05

コメント(0)

-

9年前と同じルート ('25夏 青森・函館旅行 19)

カックウくん家からどう函館駅へ戻りましょか。同じ道を走ってもつまらない。別ルートとなると、母と来た9年前と同じルートをたどることになった。国道278号線を北西へ進み、鹿部の町が近づいた辺りで国道から離れ、海沿いの道をしばらく行くと、「道の駅しかべ間欠泉公園」がある。名産品がたらこの鹿部町。たらこが名物だけど、ここでは白口浜真昆布使用の根昆布だしを買った。道道43号線をそのまま走ると、大沼公園方面へ向かう。途中、駒ヶ岳が美しく見えた。美しいけれど、独特の形は山体崩壊によるものだと知るとおっかない。江戸時代には火山活動が活発で、山体崩壊による津波まで引き起こしている。大沼近くの山川牧場に立ち寄った。創業は1904年(明治37年)という老舗の牧場。函館空港、五稜郭タワーでも食べることができるが、現地でいただくソフトクリームは格別だ。いくつかフレーバーがあったけれど、ここは王道のバニラで。ダンナは牛乳も飲んでいた。山川牧場北海道亀田郡七飯町字大沼町628番地

2025.09.03

コメント(2)

全4077件 (4077件中 1-50件目)

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 …

- (2025-11-24 00:00:13)

-

-

-

- 海外生活

- 10年のアニバーサリー

- (2025-11-13 22:52:13)

-

-

-

- 日本全国の宿のご紹介

- 【静岡*御殿場・沼津・三島】温泉割…

- (2025-11-24 14:48:20)

-